2019年春九年级下册语文第14课《山水画的意境》课件共46张PPT

文档属性

| 名称 | 2019年春九年级下册语文第14课《山水画的意境》课件共46张PPT |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-17 08:31:00 | ||

图片预览

文档简介

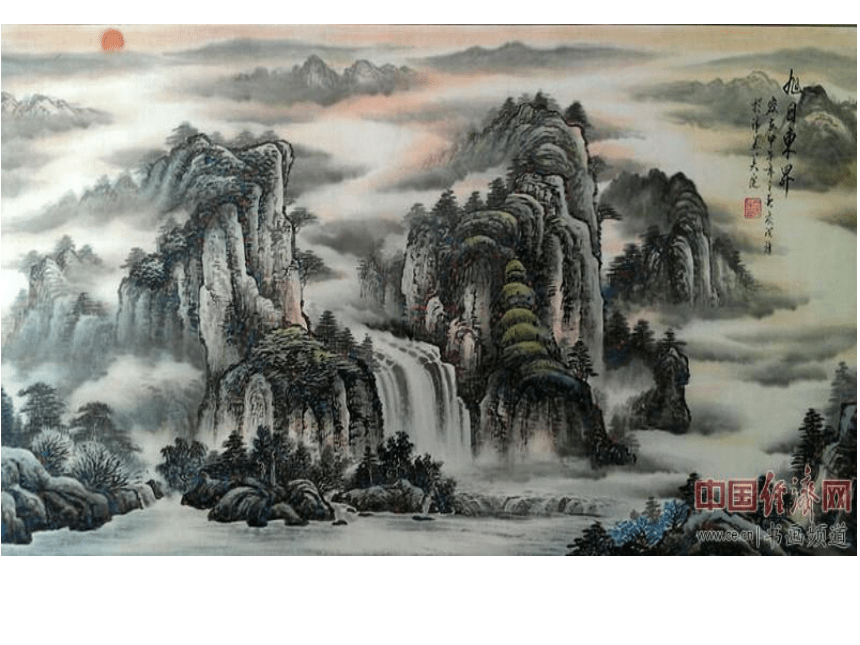

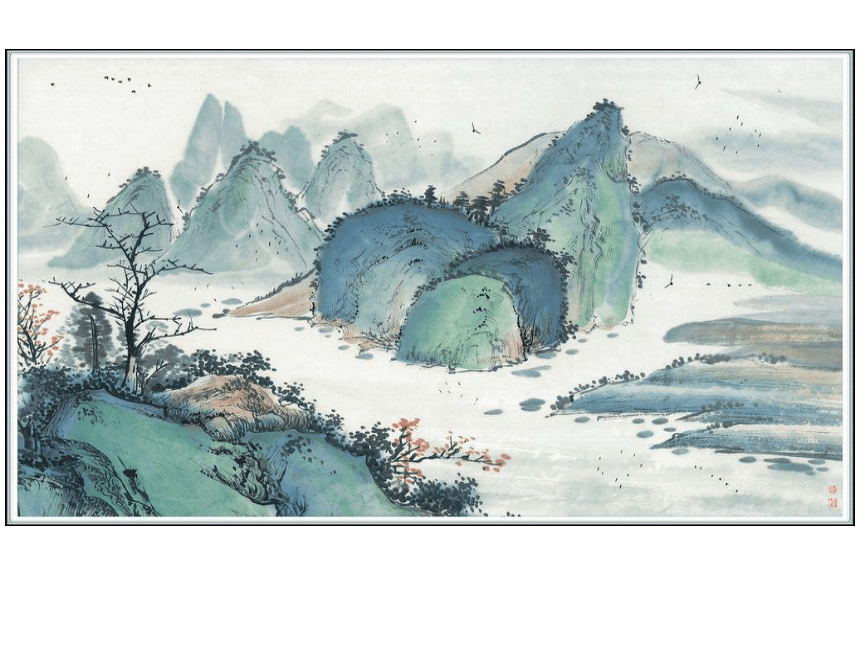

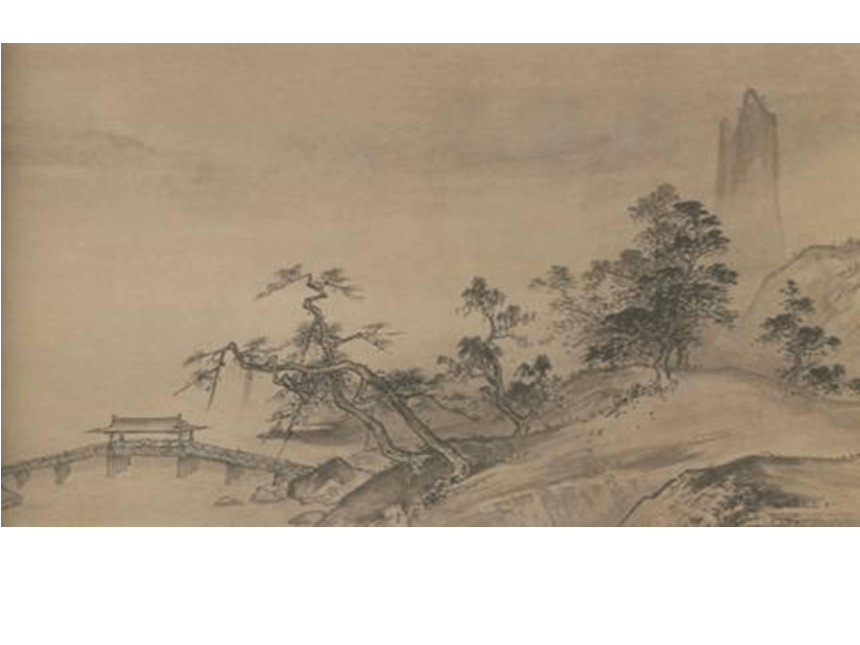

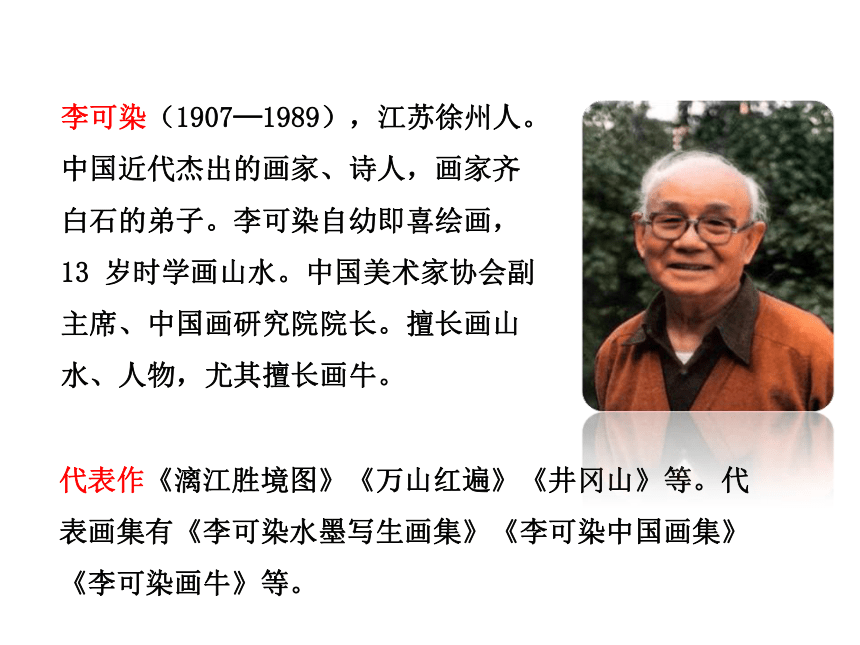

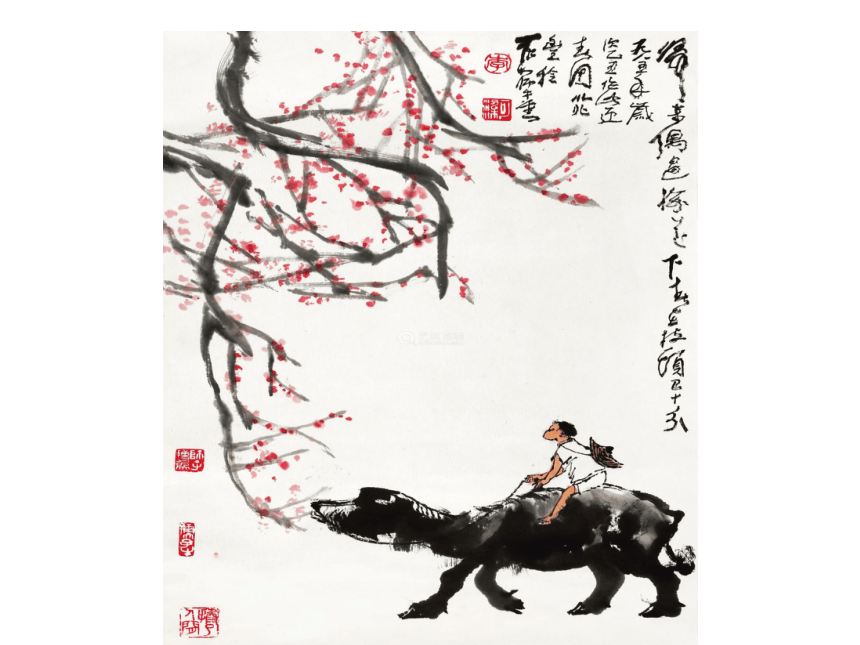

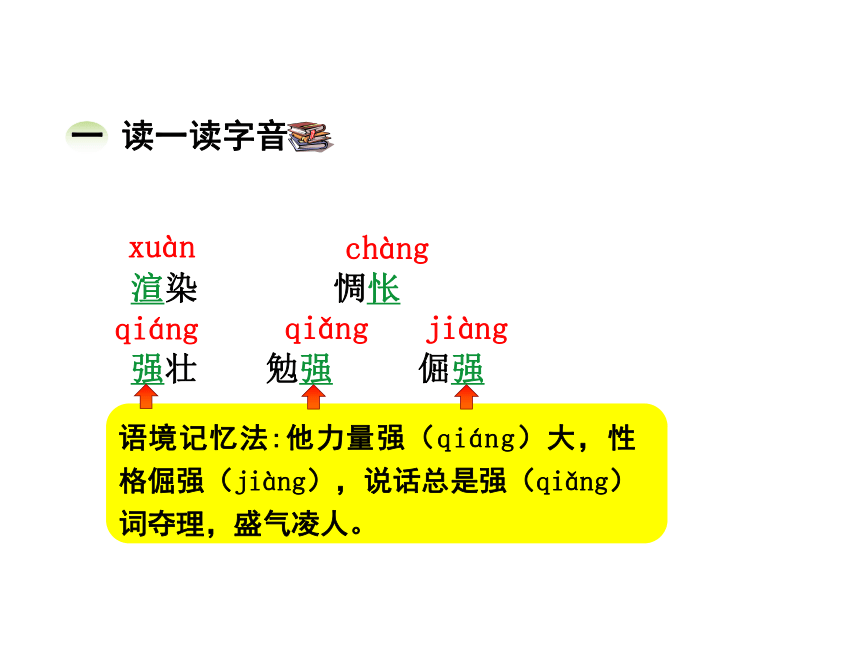

课件46张PPT。欣赏下面这些山水画,谈谈你的感受。14.山水画的意境李可染定远县大桥初中 丁自润李可染(1907—1989),江苏徐州人。中国近代杰出的画家、诗人,画家齐白石的弟子。李可染自幼即喜绘画,13 岁时学画山水。中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。擅长画山水、人物,尤其擅长画牛。代表作《漓江胜境图》《万山红遍》《井冈山》等。代表画集有《李可染水墨写生画集》《李可染中国画集》《李可染画牛》等。渲染 惆怅

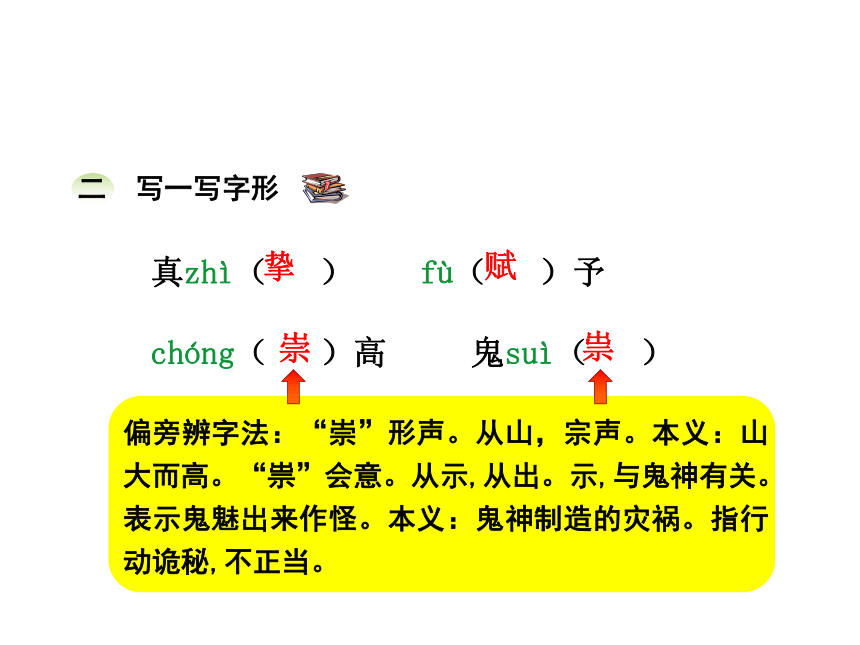

强壮 勉强 倔强 xuànchàngqiángqiǎngjiàng真zhì( ) fù( )予

chóng( )高 鬼suì( )挚赋崇祟什么是意境大漠孤烟直,

长河落日圆。 意境就是景与情的结合;写景就是写情。 朗读课文划分结构,并简述本文行文思路全文可划分为两个部分。

第一部分(1-4):点明论点,意境是山水画的灵魂。并论述什么是意境。

第二部分(5-10):怎样获得意境。整体感知一、第①段有什么作用?开篇点明作者的观点,揭示中心论点:意境是山水画的灵魂。二、什么是意境?第二段第一句话运用了什么修辞手法?有什么作用?

意境就是景与情的结合;写景就是写情。

设问。引起读者的思考,突出问题的答案。整体感知 三、为什么山水画要讲究意境? 山水画不是地理、自然环境的说明和图解,更重要的还是表现人对自然的思想感情,见景生情,景与情要结合,要寓情于景。如果片面追求自然科学的一面,画风景也缺乏情趣,没有画意。写景就是写情,诗画有意境,就有了灵魂。整体感知 四、要怎样才能获得意境?请你结合全文简要概括。 要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想感情。 五、具体应该怎样做呢? 1.要深入全面地认识对象,必须身临其境,长期观察;还要站得高于现实,这样来观察、认识现实,才可能全面深入。 2.对所描绘的景物,一定要有强烈、真挚、朴素的感情,说假话不行。没有深刻感受,没有表现自己亲身感受的强烈欲望,就谈不到意境的独创性。 3.没有意匠,意境也就落了空,所以要苦心经营意匠。整体感知山水画探究:在摄影技术如此发达的今天,山水画是否会被取代?请结合课文内容简要分析。摄影作品 山水画不仅是地理、自然环境的说明和图解,更重要的是其中包含着人对自然的认知和情感,景与情是相融合的。而摄影往往是从实用性和视觉美感出发的,这也就意味着山水画不会被摄影作品所取代。 作者要说的是山水画的意境,为什么要在第一部分大篇幅分析诗歌的意境? 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。以李白的《送孟浩然之广陵》为例:

诗歌通过写景,充分表现了人的思想感情,所以诗歌中的意境与山水画的意境是相通的。因此,作者在这里以诗歌意境为例,也就能更好地诠释山水画的意境,论证了诗画有意境,就有了灵魂。 诗里包含着朋友惜别的惆怅,使人联想到依依送别的情景,“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”完全描写自然的景色,然而通过写景,充分表现了人的思想感情,就在这两句里,使人深深体会到诗人对友人深厚的友情。第③、④段运用了什么论证方法?有什么作用?举例论证。第③段以李太白的《送孟浩然之广陵》为例,充分有力地论证了古诗里往往有很好的意境,用诗歌的意境论述山水画的意境,通俗易懂,便于读者理解把握,增强了文章的说服力。第④段以毛主席的词《十六字令三首》为例,进一步说明诗歌中景与情的关系,从而论证了意境是诗画的灵魂的观点,增强了文章的说服力。 十六字令三首

作者:毛泽东

山,快马加鞭未下鞍。惊回首,离天三尺三。

山,倒海翻江卷巨澜。奔腾急,万马战犹酣。

山,刺破青天锷未残。天欲堕,赖以拄其间。 第⑤段运用了什么修辞方法?结构上有什么作用?第⑤段运用设问,引起读者的思考,点明意境的获得所需的条件,引出下文“怎样才能获得意境”。结构上起承上启下的过渡作用。第⑥段是如何论述意境的产生“与对客观事物认识的深度有关”的?(论证思路)首先提出观点“意境的产生,有赖于思想感情,而思想感情的产生,又与对客观事物认识的深度有关”,接着阐明“要深入全面地认识对象,必须身临其境,长期观察”;然后采用举例论证,列举齐白石画虾的事例,论证了在长期观察中,对虾的认识逐渐深入认识全面了,虾才在画家的笔下活起来。最后反面假设“对客观对象不熟悉或不太熟悉,就一定画不出好画”。考点:分析议论文的论证思路。

议论文的论证思路就是作者为了证明某个观点,先后做了哪些事。

答题模式:作者先提出(摆出)……论点(现象),然后分析(运用……论证方法,证明了……观点),最后总结得出……(结论)(或者提出什么倡议等等)。第⑥段运用了什么论证方法?有什么作用?

举例论证。以齐白石画虾为例,充分有力地论证了“要深入全面地认识对象,必须身临其境,长期观察”的观点,增强了文章的说服力。考点:分析举例论证的作用。

先找到该段或该部分的中心句或概括句,再联系上下文,把握好论据证明的内容。答题模式一般是:使用了举例论证的论证方法,列举……(概括事例),证明了……(分论点或中心论点),从而使论证更具体、更有说服力。第⑦段强调的主要内容是什么?作者是如何论述的(论证思路)第⑦段强调写景是为了要写情。首先提出观点:写景是为了要写情,然后论述中国优秀诗人和画家无论写诗还是作画,都站得高于现实,全面深入观察、认识现实,最后,举例论证,列举毛主席《沁园春·雪》开头几句词来证明这个观点。 请你理解“无论写诗、作画,都要求站得高于现实,这样来观察、认识现实,才可能全面深入”一句的深刻含义。 写诗,写的是生活;绘画,绘的是风景。它们都基于现实,以现实为原材料。然而,它们融合了作者自身的情感以及体验,因此,它们又必然高于现实。这就是说,不论是高明的诗还是画,最终都会成为客观的景物与主观情感相融合的意境。第⑧段主要运用了哪些论证方法?试各举一例分析其作用。主要运用了举例论证、对比论证、道理论证的论证方法。

1.举例论证:举画家荆浩在太行山上描写松树的例子,论述山水画注重表现长期观察的结果。

2.对比论证:先从正面举荆浩画松树的事例,再从反面列举一位作者出外写生的事,论述了不能深刻认识对象,就不可能创造意境。

3.道理论证:引用四川人对四川不同地区风景的概述,说明每一处风景都有其各自不同的特色。使论证更具体、更有说服力。突出强调了“要想获得意境,必须身临其境,长期观察”的观点。使论证更有说服力, (或更有趣味性,吸引读者) 。讨论:“有的画家,没有深刻感受,没有表现自己亲身感受的强烈欲望,总是重复别人的,就谈不到意境的独创性”这句话能不能删去?为什么?不能删去。因为这句话联系上文,采用正反对比论证的方法,从反面论证了“创造意境要有强烈深刻的情感”。说明了对景物的深刻感受,表现自己亲身感受的强烈愿望对画家创造意境的重要性。这是对上文的补充,是论证更全面。引用杜甫的两句话有什么作用?引用杜甫的两句话,充当道理论据,论证了意匠的重要性,使文章更具说服力。 作者是如何论述意境与意匠的关系的?

意境和意匠是山水画创作的两个关键问题。意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段。为了传达思想感情,就要有意匠。有了意境,没有意匠,意境也就落了空,所以要苦心经营意匠。

先提出中心论点:画山水,最重要的问题是“意境”,意境是山水画的灵魂。

再具体论述什么是意境、为什么山水画要讲究意境、怎样获得意境。从山水画如何才能做到有意境设疑,引出下文的论述,具体从三方面分析论证,论证过程中多次引用诗词,并列举齐白石画虾、荆浩画松等事例,具有权威性和说服力。难点探究;本文的中心论点是什么?作者是怎样论述的?全文的论证思路(即:一段话总结主要内容) 文章开门见山,首先提出“意境是山水画的灵魂”的观点,总领全文。然后具体阐述什么是意境及为什么山水画要讲究意境。通过对诗歌意境的举例分析来论述。最后阐述怎样获得意境,强调意境的产生有赖于思想感情,而思想感情的产生与对客观事物认识的深度有关。要深入全面地认识对象,这就需要画家身临其境,长期观察。结尾说明意境与意匠的关系,强调要苦心经营意匠。这篇课文探讨意境是山水画的灵魂,阐明作者的美学观念:要深刻认识对象,注重长期观察,对所描绘的景物,一定要有强烈、真挚、朴素的感情,抓住其精神实质,意境才能有独创性,并且要注重意境和意匠相结合。文章总结李可染《万山红遍》沁园春·长沙 毛泽东独立寒秋,?湘江北去,?橘子洲头。

看万山红遍,?层林尽染;

?漫江碧透, 百舸争流。

鹰击长空, 鱼翔浅底,

?万类霜天竞自由。

怅寥廓, 问苍茫大地, 谁主沉浮?

携来百侣曾游, 忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,?风华正茂;?

书生意气,?挥斥方遒。

指点江山, 激扬文字,?

粪土当年万户侯。

曾记否, 到中流击水, 浪遏飞舟?在中国的诗史上,第一个大量描绘自然美,并把对自然美的描绘和对国家和人民的命运的关切结合起来的诗人是屈原。这是中国古典诗歌的一个优良传统。

毛泽东的诗词继承了这个优良传统。他善于把自然美与社会美融为一体,

这首词通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗

争生活的回忆,提出了“谁主沉浮”的问题,抒发了对中华民族前途的乐观主义精神和以天下事为己任的豪情壮志。

特别是本词的最后三句,以设问结尾,巧妙回答了

“谁主沉浮”的问题。正像当年中流击水那样,勇敢地投身到革命的风浪中,激流勇进。

“看万山红遍、层林尽染”是毛泽东词作《沁园春·长沙》中的名句,描述了深秋时分,湘江之滨的岳麓山漫山古树皆红的壮丽奇景。“万山红遍”这一题材其实很少有画家敢尝试。一方面,“万山”之意境颇为辽阔深远,极大地考验着画家的空间驾驭能力,若非胸有千山万壑,则根本无法表现“万山”; 另一方面,“红遍”给中国传统山水画出了个大难题:历来山水多以水墨描绘,仅作为点缀的红色在使用上可谓慎之又慎。然而李可染先生却迎难而上,开始大胆尝试创作“万山红遍”。其时,李可染先生恰好占据了天时地利人和。 1954年李可染踏上写生之旅,从江南到桂林,从中国到欧洲,可谓千山万水走过;1960年先生重回画室时,已然是胸中有丘壑。这时,他动笔作出此画,而“红遍”的问题也在此间解决了。他采取了大面积使用朱砂来表现秋色的方法,红为主调,以墨作底,既强调了“遍”字,同时也使秋色更红火、更热烈,更能表现对中华民族前途的乐观主义精神和以天下事为己任的豪情壮志。 探究:3.山水画创作的心得体会,对你的写作有哪些启示?1、对客观对象不熟悉或不太熟悉,就一定画不出好画。

2、一棵树、一座山,观其精神实质,经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更鲜明;木然地画画,是画不出好画的。

3、一个山水画家,对所描绘的景物 ,一定要有强烈、真挚、朴素的感情,说假话不行。

4、有的画家,没有深刻感受,没有表现自己亲身感受的强烈欲望,总是重复别人的,就谈不到意境的独创性。写作借鉴:1.储备丰富的写作素材。字、词、句、例子、修辞、手法、构思······素材的积累过程是长期而枯燥的!

2.亲身体验大自然的万事万物,体验生产生活的酸甜苦辣。体验的过程是长期而艰苦的!3.进行大量的写作实践。对作品反复的推敲、修改无疑也是长期而曲折的!4.具有热爱自然、热爱生活的精力和激情。它们来自于先天遗传和后天环境的熏陶、自我刻苦的自律修炼!5.天赋与创造力。要有过人的天赋,在积累经验的同时还要保持源源不断的创造力,这是成为大师的必备基因!深刻认识对象—必须身临其境,长期观察

讲究情景交融—要有强烈、真挚、朴素的感情(举例、引用)

苦心经营意匠—意境和意匠相结合获得方法概念定义:景与情的结合山水画的意境

强壮 勉强 倔强 xuànchàngqiángqiǎngjiàng真zhì( ) fù( )予

chóng( )高 鬼suì( )挚赋崇祟什么是意境大漠孤烟直,

长河落日圆。 意境就是景与情的结合;写景就是写情。 朗读课文划分结构,并简述本文行文思路全文可划分为两个部分。

第一部分(1-4):点明论点,意境是山水画的灵魂。并论述什么是意境。

第二部分(5-10):怎样获得意境。整体感知一、第①段有什么作用?开篇点明作者的观点,揭示中心论点:意境是山水画的灵魂。二、什么是意境?第二段第一句话运用了什么修辞手法?有什么作用?

意境就是景与情的结合;写景就是写情。

设问。引起读者的思考,突出问题的答案。整体感知 三、为什么山水画要讲究意境? 山水画不是地理、自然环境的说明和图解,更重要的还是表现人对自然的思想感情,见景生情,景与情要结合,要寓情于景。如果片面追求自然科学的一面,画风景也缺乏情趣,没有画意。写景就是写情,诗画有意境,就有了灵魂。整体感知 四、要怎样才能获得意境?请你结合全文简要概括。 要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想感情。 五、具体应该怎样做呢? 1.要深入全面地认识对象,必须身临其境,长期观察;还要站得高于现实,这样来观察、认识现实,才可能全面深入。 2.对所描绘的景物,一定要有强烈、真挚、朴素的感情,说假话不行。没有深刻感受,没有表现自己亲身感受的强烈欲望,就谈不到意境的独创性。 3.没有意匠,意境也就落了空,所以要苦心经营意匠。整体感知山水画探究:在摄影技术如此发达的今天,山水画是否会被取代?请结合课文内容简要分析。摄影作品 山水画不仅是地理、自然环境的说明和图解,更重要的是其中包含着人对自然的认知和情感,景与情是相融合的。而摄影往往是从实用性和视觉美感出发的,这也就意味着山水画不会被摄影作品所取代。 作者要说的是山水画的意境,为什么要在第一部分大篇幅分析诗歌的意境? 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。以李白的《送孟浩然之广陵》为例:

诗歌通过写景,充分表现了人的思想感情,所以诗歌中的意境与山水画的意境是相通的。因此,作者在这里以诗歌意境为例,也就能更好地诠释山水画的意境,论证了诗画有意境,就有了灵魂。 诗里包含着朋友惜别的惆怅,使人联想到依依送别的情景,“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”完全描写自然的景色,然而通过写景,充分表现了人的思想感情,就在这两句里,使人深深体会到诗人对友人深厚的友情。第③、④段运用了什么论证方法?有什么作用?举例论证。第③段以李太白的《送孟浩然之广陵》为例,充分有力地论证了古诗里往往有很好的意境,用诗歌的意境论述山水画的意境,通俗易懂,便于读者理解把握,增强了文章的说服力。第④段以毛主席的词《十六字令三首》为例,进一步说明诗歌中景与情的关系,从而论证了意境是诗画的灵魂的观点,增强了文章的说服力。 十六字令三首

作者:毛泽东

山,快马加鞭未下鞍。惊回首,离天三尺三。

山,倒海翻江卷巨澜。奔腾急,万马战犹酣。

山,刺破青天锷未残。天欲堕,赖以拄其间。 第⑤段运用了什么修辞方法?结构上有什么作用?第⑤段运用设问,引起读者的思考,点明意境的获得所需的条件,引出下文“怎样才能获得意境”。结构上起承上启下的过渡作用。第⑥段是如何论述意境的产生“与对客观事物认识的深度有关”的?(论证思路)首先提出观点“意境的产生,有赖于思想感情,而思想感情的产生,又与对客观事物认识的深度有关”,接着阐明“要深入全面地认识对象,必须身临其境,长期观察”;然后采用举例论证,列举齐白石画虾的事例,论证了在长期观察中,对虾的认识逐渐深入认识全面了,虾才在画家的笔下活起来。最后反面假设“对客观对象不熟悉或不太熟悉,就一定画不出好画”。考点:分析议论文的论证思路。

议论文的论证思路就是作者为了证明某个观点,先后做了哪些事。

答题模式:作者先提出(摆出)……论点(现象),然后分析(运用……论证方法,证明了……观点),最后总结得出……(结论)(或者提出什么倡议等等)。第⑥段运用了什么论证方法?有什么作用?

举例论证。以齐白石画虾为例,充分有力地论证了“要深入全面地认识对象,必须身临其境,长期观察”的观点,增强了文章的说服力。考点:分析举例论证的作用。

先找到该段或该部分的中心句或概括句,再联系上下文,把握好论据证明的内容。答题模式一般是:使用了举例论证的论证方法,列举……(概括事例),证明了……(分论点或中心论点),从而使论证更具体、更有说服力。第⑦段强调的主要内容是什么?作者是如何论述的(论证思路)第⑦段强调写景是为了要写情。首先提出观点:写景是为了要写情,然后论述中国优秀诗人和画家无论写诗还是作画,都站得高于现实,全面深入观察、认识现实,最后,举例论证,列举毛主席《沁园春·雪》开头几句词来证明这个观点。 请你理解“无论写诗、作画,都要求站得高于现实,这样来观察、认识现实,才可能全面深入”一句的深刻含义。 写诗,写的是生活;绘画,绘的是风景。它们都基于现实,以现实为原材料。然而,它们融合了作者自身的情感以及体验,因此,它们又必然高于现实。这就是说,不论是高明的诗还是画,最终都会成为客观的景物与主观情感相融合的意境。第⑧段主要运用了哪些论证方法?试各举一例分析其作用。主要运用了举例论证、对比论证、道理论证的论证方法。

1.举例论证:举画家荆浩在太行山上描写松树的例子,论述山水画注重表现长期观察的结果。

2.对比论证:先从正面举荆浩画松树的事例,再从反面列举一位作者出外写生的事,论述了不能深刻认识对象,就不可能创造意境。

3.道理论证:引用四川人对四川不同地区风景的概述,说明每一处风景都有其各自不同的特色。使论证更具体、更有说服力。突出强调了“要想获得意境,必须身临其境,长期观察”的观点。使论证更有说服力, (或更有趣味性,吸引读者) 。讨论:“有的画家,没有深刻感受,没有表现自己亲身感受的强烈欲望,总是重复别人的,就谈不到意境的独创性”这句话能不能删去?为什么?不能删去。因为这句话联系上文,采用正反对比论证的方法,从反面论证了“创造意境要有强烈深刻的情感”。说明了对景物的深刻感受,表现自己亲身感受的强烈愿望对画家创造意境的重要性。这是对上文的补充,是论证更全面。引用杜甫的两句话有什么作用?引用杜甫的两句话,充当道理论据,论证了意匠的重要性,使文章更具说服力。 作者是如何论述意境与意匠的关系的?

意境和意匠是山水画创作的两个关键问题。意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段。为了传达思想感情,就要有意匠。有了意境,没有意匠,意境也就落了空,所以要苦心经营意匠。

先提出中心论点:画山水,最重要的问题是“意境”,意境是山水画的灵魂。

再具体论述什么是意境、为什么山水画要讲究意境、怎样获得意境。从山水画如何才能做到有意境设疑,引出下文的论述,具体从三方面分析论证,论证过程中多次引用诗词,并列举齐白石画虾、荆浩画松等事例,具有权威性和说服力。难点探究;本文的中心论点是什么?作者是怎样论述的?全文的论证思路(即:一段话总结主要内容) 文章开门见山,首先提出“意境是山水画的灵魂”的观点,总领全文。然后具体阐述什么是意境及为什么山水画要讲究意境。通过对诗歌意境的举例分析来论述。最后阐述怎样获得意境,强调意境的产生有赖于思想感情,而思想感情的产生与对客观事物认识的深度有关。要深入全面地认识对象,这就需要画家身临其境,长期观察。结尾说明意境与意匠的关系,强调要苦心经营意匠。这篇课文探讨意境是山水画的灵魂,阐明作者的美学观念:要深刻认识对象,注重长期观察,对所描绘的景物,一定要有强烈、真挚、朴素的感情,抓住其精神实质,意境才能有独创性,并且要注重意境和意匠相结合。文章总结李可染《万山红遍》沁园春·长沙 毛泽东独立寒秋,?湘江北去,?橘子洲头。

看万山红遍,?层林尽染;

?漫江碧透, 百舸争流。

鹰击长空, 鱼翔浅底,

?万类霜天竞自由。

怅寥廓, 问苍茫大地, 谁主沉浮?

携来百侣曾游, 忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,?风华正茂;?

书生意气,?挥斥方遒。

指点江山, 激扬文字,?

粪土当年万户侯。

曾记否, 到中流击水, 浪遏飞舟?在中国的诗史上,第一个大量描绘自然美,并把对自然美的描绘和对国家和人民的命运的关切结合起来的诗人是屈原。这是中国古典诗歌的一个优良传统。

毛泽东的诗词继承了这个优良传统。他善于把自然美与社会美融为一体,

这首词通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗

争生活的回忆,提出了“谁主沉浮”的问题,抒发了对中华民族前途的乐观主义精神和以天下事为己任的豪情壮志。

特别是本词的最后三句,以设问结尾,巧妙回答了

“谁主沉浮”的问题。正像当年中流击水那样,勇敢地投身到革命的风浪中,激流勇进。

“看万山红遍、层林尽染”是毛泽东词作《沁园春·长沙》中的名句,描述了深秋时分,湘江之滨的岳麓山漫山古树皆红的壮丽奇景。“万山红遍”这一题材其实很少有画家敢尝试。一方面,“万山”之意境颇为辽阔深远,极大地考验着画家的空间驾驭能力,若非胸有千山万壑,则根本无法表现“万山”; 另一方面,“红遍”给中国传统山水画出了个大难题:历来山水多以水墨描绘,仅作为点缀的红色在使用上可谓慎之又慎。然而李可染先生却迎难而上,开始大胆尝试创作“万山红遍”。其时,李可染先生恰好占据了天时地利人和。 1954年李可染踏上写生之旅,从江南到桂林,从中国到欧洲,可谓千山万水走过;1960年先生重回画室时,已然是胸中有丘壑。这时,他动笔作出此画,而“红遍”的问题也在此间解决了。他采取了大面积使用朱砂来表现秋色的方法,红为主调,以墨作底,既强调了“遍”字,同时也使秋色更红火、更热烈,更能表现对中华民族前途的乐观主义精神和以天下事为己任的豪情壮志。 探究:3.山水画创作的心得体会,对你的写作有哪些启示?1、对客观对象不熟悉或不太熟悉,就一定画不出好画。

2、一棵树、一座山,观其精神实质,经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更鲜明;木然地画画,是画不出好画的。

3、一个山水画家,对所描绘的景物 ,一定要有强烈、真挚、朴素的感情,说假话不行。

4、有的画家,没有深刻感受,没有表现自己亲身感受的强烈欲望,总是重复别人的,就谈不到意境的独创性。写作借鉴:1.储备丰富的写作素材。字、词、句、例子、修辞、手法、构思······素材的积累过程是长期而枯燥的!

2.亲身体验大自然的万事万物,体验生产生活的酸甜苦辣。体验的过程是长期而艰苦的!3.进行大量的写作实践。对作品反复的推敲、修改无疑也是长期而曲折的!4.具有热爱自然、热爱生活的精力和激情。它们来自于先天遗传和后天环境的熏陶、自我刻苦的自律修炼!5.天赋与创造力。要有过人的天赋,在积累经验的同时还要保持源源不断的创造力,这是成为大师的必备基因!深刻认识对象—必须身临其境,长期观察

讲究情景交融—要有强烈、真挚、朴素的感情(举例、引用)

苦心经营意匠—意境和意匠相结合获得方法概念定义:景与情的结合山水画的意境

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读