第16课《独立自主的和平外交》教案

图片预览

文档简介

第16课 独立自主的和平外交

一、课标要求:知道中国独立自主的和平外交政策?

二、教学目标:

1.知道和平共处五项原则内容与意义,认识中国独立自主的和平外交政策。?

2.知道万隆会议周恩来提出“求同存异”方针及其作用,认识中国在加强亚非国家的团结与合作方面作出的积极贡献。?

3.通过了解新中国外交的成就,激发学生强烈的爱国情感。

4.通过分析“和平共处五项原则”“万隆精神”的广泛影响,增强学生的民族自豪感,同时树立与世界各国友好合作,维护世界和平,促进共同发展的意识。?

三、重点难点

1.教学重点:和平共处五项原则和万隆会议

2.教学难点:对和平共处五项原则和求同存异能得到各国的认同的原因的理解

四、教学流程

导入新课

教师:展示五四运动的图片,提问:

这是哪一历史事件?爆发的直接原因是什么?这个原因反映了当时中国怎样的外交地位?这种外交地位源于当时中国怎样的国情?

引导学生回答:这是“五四运动”,爆发的直接原因是中国作为一战战胜国,巴黎和会却将德国在中国山东的权益交由日本继承。这反映了当时中国屈辱、不平等的外交地位,根源是半殖民地半封建社会,不能独立自主,受他国干涉的国情。

教师:要改变这样的外交地位,前提是什么?最终哪件事改变了这一屈辱的外交政策??

学生:前提是国家的独立自主。最终新中国的成立改变了这一屈辱的外交政策。

教师:正是近代外交的屈辱历史以及近代100多年来的磨难,使我们新中国成立后坚决奉行独立自主的和平外交政策。今天我们就一同来学习第16课——独立自主的和平外交。

?

主题1:以独立自主的形象面对世界

教师:展示“开国大典”图片及课文原文,请学生有气势的齐读毛主席对外宣言。提问:新中国的外交政策有哪些关键词?

学生回答:平等、互利、互相尊重领土主权。

教师提问:这充分说明了新中国倡导什么样的外交关系?

学生回答:独立自主、和平的外交关系。

教师:新中国一诞生,就确立了独立自主的和平外交政策,就以独立自主的形象面对世界。然而,当时特殊的国际形势却使新中国的外交活动面临严峻的考验。提问:建国初,中国面对着什么样的不利外交环境?

学生:新中国建立初期,美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

教师:展示“二战后国际形势图”,引导学生仔细观察图片,解说:二战结束后,美苏开始冷战,世界形成了以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营相互对峙的两级格局。作为社会主义国家的中国,必然遭到美国等帝国主义国家的敌视。在这样的国际形势下,中国将怎样打破这种外交困局??

学生回答:依靠社会主义阵营;与非资本主义阵营的国家增进交往等。?

教师:具体进行了哪些外交努力?引导学生阅读课本回答。

学生:在成立后的第一年里,就同苏联等十几个国家建立了外交关系。

教师:展示图片《建国第一年与我国建交的17个国家》,建国第一年,中国与17个国家建交,其中大部分是社会主义国家。与中国第一个建交的是哪个国家?苏联。1949年10月2日,苏联第一个宣布承认中华人民共和国,并与我国正式建立外交关系。1950年,毛泽东还在访问苏联时与苏联签订了《中苏友好同盟互助条约》,这些都是新中国积极主动的开展外交活动的成果,打破了帝国主义孤立封锁中国的政策,为中国恢复经济建设创造了一个良好的外部环境。?

教师:新中国不仅要同苏联等社会主义国家发展友好关系,还要广交朋友,尤其要和周边国家搞好睦邻友好关系,因此新中国提出了处理国际关系的基本准则——和平共处五项原则。?

?

主题2:以和平共处的原则影响世界?

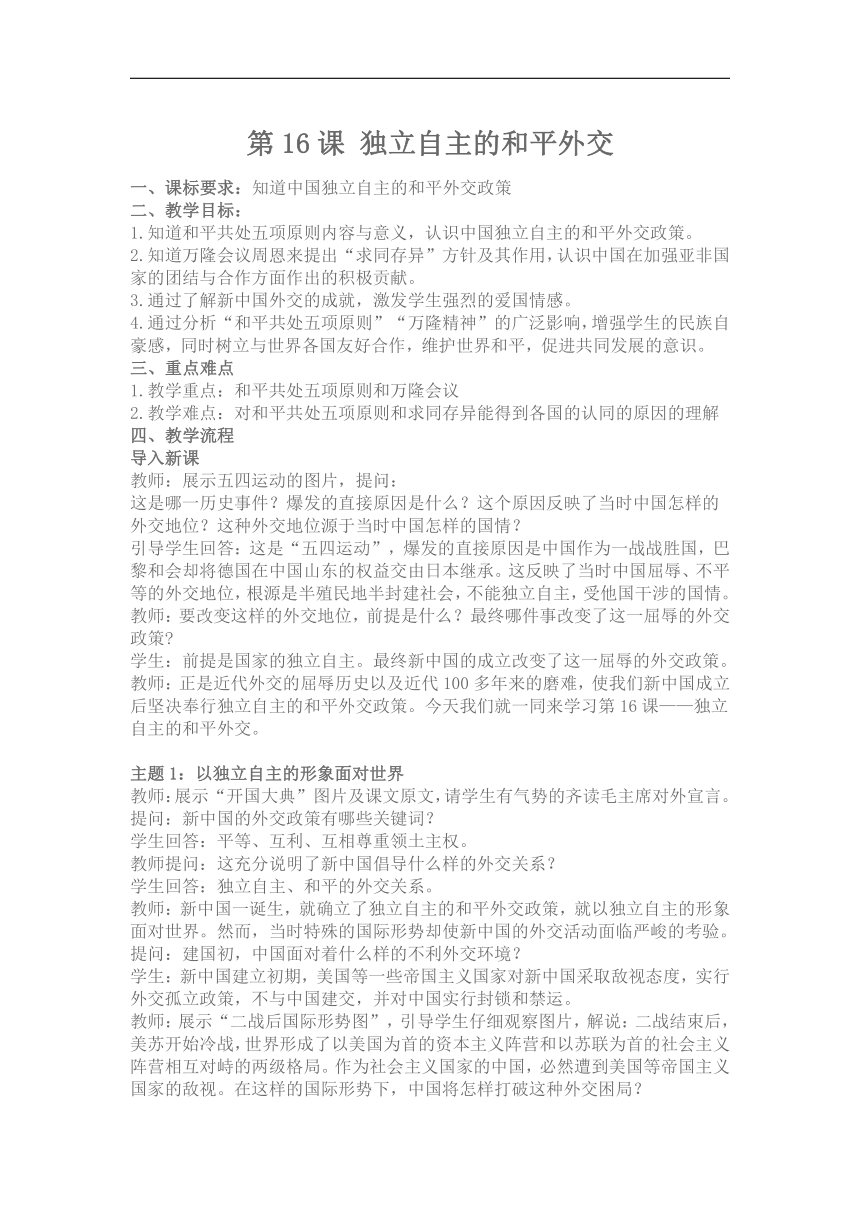

教师:请同学们通过阅读课本P82文字,完成《和平共处五项原则知识表》:

首次提出

时间

1953年

提出者

周恩来

内容

互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处

正式确认

时间

1954年,周恩来访问印度和缅甸时

事件

中印、中缅分别发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

影响

被世界上越来越多的国家接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

教师:点同学利用投影仪展示完成情况,并进行诊断。

教师:引导学生探究——为什么和平共处五项原则能得到国际社会的广泛认同?(结合P83相关史事分析)

学生讨论分析:……

教师:近代历史上,印度、缅甸等一系列亚非拉国家无不长期遭受帝国主义国家的殖民压迫和奴役,二战后,这些国家虽迎来了独立,但仍未摆脱霸权主义和强权政治的威胁。和平共处五项原则充分体现了中国独立自主的和平外交政策,代表了跟中国一样的这些国家的心声,体现了相同的国家利益,能够引起了各国的共鸣,因此能够赢得各国的支持和认同。?????? ?????????????????? ?

教师:和平共处五项原则最先得到印度、缅甸国家的认可,但要真正得到更多国家的接受,还需要我们到更大的国际舞台去宣扬我们的外交政策。而这个舞台就是——?万隆会议。?

?

主题3:以求同存异的智慧感动世界?

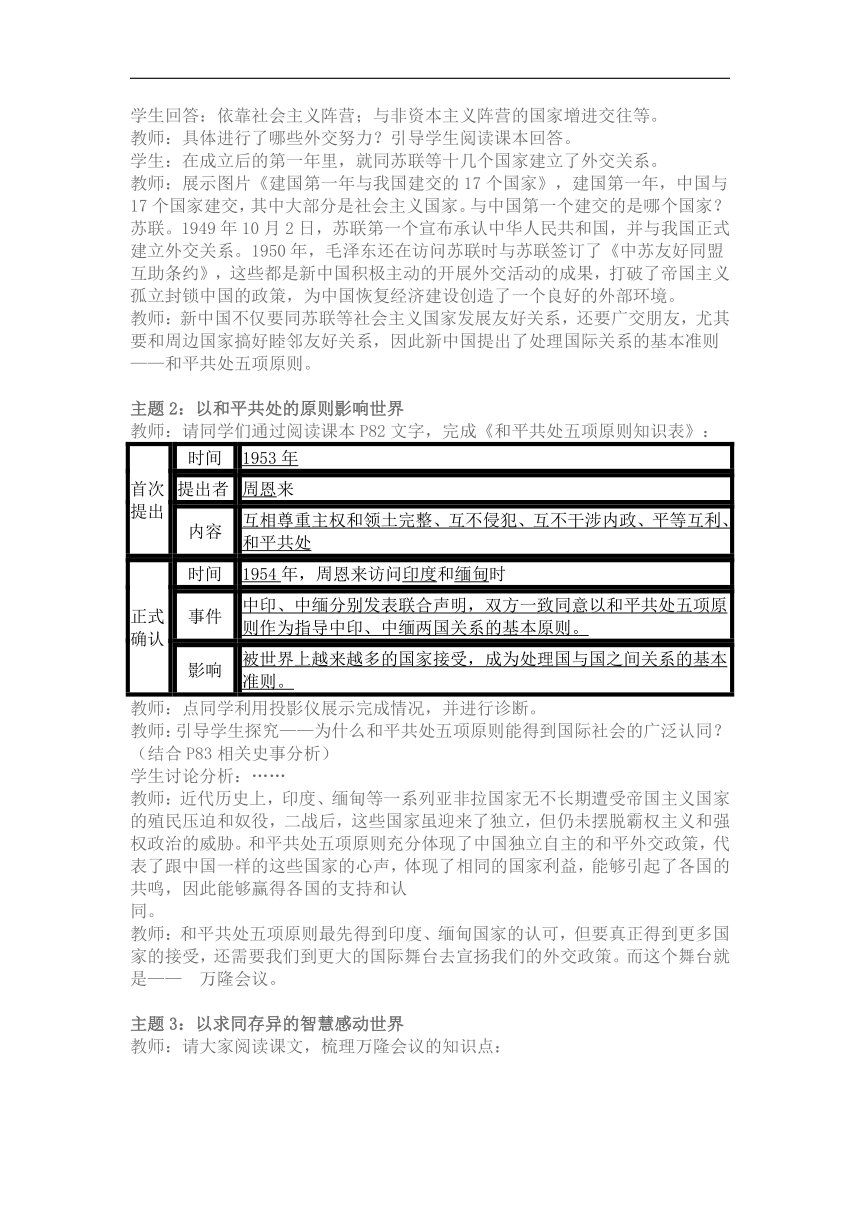

教师:请大家阅读课文,梳理万隆会议的知识点:

背景

新中国积极发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作

时间

1955年

地点

印尼万隆

人物

周恩来

会议特点

第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议

教师:点同学利用投影仪展示完成情况,并进行诊断。

教师:参加这次会议的都是近代历史上饱受殖民压迫的亚非国家,开会的目的是为了反对殖民主义,保卫和平,维护民族独立,发展民族经济之,进行友好合作,所以没有西方殖民主义国家参加。中国也是为此目的而来。然而,却出现了一些别有用心的声音:展示会上一些代表的发言。

伊拉克发言人:“我认为:当今世界上存在着三股扰乱和平和谐的国际性势力,而第三股就是共产主义,共产党已经创造了一种“新形式的殖民主义”,我们要号召非共产党国家认真对待共产主义危险的严重性。”

巴基斯坦发言人:“我认为:亚非人民当前的任务不是反对殖民主义、争取独立,而是同美国联合起来,反对共产主义。”

泰国发言人:“我认为:中国成立傣族自治区使我们泰国受到颠覆活动的威胁。中国‘没有宗教自由’,‘利用国外1000多万华侨的双重国籍搞颠覆活动’。”

教师提问:由材料可见,这些国家针对的焦点是什么?

学生:共产主义,没有宗教自由。

教师总结:也就是社会制度和意识形态的问题。那么面对矛盾分歧该如何应对,是针锋相对、坚决驳斥,还是置之不理、沉默是金?结果如何??

学生可能的答案:多数会选择“针锋相对、坚决驳斥”,后果会使会议陷入争吵中,陷入僵局;为了避免争论,有些学生也会选择“置之不理、沉默是金”,那么就会纵容幕后黑手的嚣张气焰,加深一些国家对中国的误解。?

教师:这两种方法都达不到中国出席这次会议的目的,究竟该怎么办,我们还是听听周恩来有何高见,他是如何智慧而又巧妙地化解这场风波的吧。播放视频配以文字材料:

材料:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的……中国代表团是来求同而不是来立异的。我们的会议应该是求同而存异”“在亚非国家中是存在着不同思想意识和社会制度的,但是我们仍有共同的基础。亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就很容易互相了解和尊重”。

——《中华人民共和国首席代表周恩来在亚非会议全体会议上的补充发言》

教师:提问:周恩来讲话的精髓是什么?你能说出“求同存异”的“同”和“异”各指什么吗??(分组讨论)他的发言起到了什么作用?

学生:精髓是“求同存异”。

“同”:历史遭遇相同:都曾遭受帝国主义侵略;

????????面临问题相同:1.发展国家经济;2.维护民族独立;3.促进世界和平

“异”:社会制度、发展道路、意识形态、宗教信仰、生活习惯等不同。

作用:促进了会议的圆满成功。

教师:周恩来的这种从容冷静的应对方式,宽容谦虚的态度以及所倡导的这种相互理解、互相尊重的思想,感动了与会各国,也感动了世界,最终促成了会议的圆满成功,也促进了中国与亚非各国的团结与合作,开创了我国外交的新局面。?正如会后一位美国记者所说的(展示材料):周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。万隆会议中,亚非人民团结一致,保卫世界和平,增进各国人民间友谊的精神,被称为“万隆精神”。

?

五、课堂小结?

独立自主、和平共处、求同存异等词汇代表了建国初期中国外交的成就与智慧。在独立自主的和平外交政策的指导下,建国第一年就同苏联等17个国家建立了外交关系。1953年,周恩来在会见印度代表团时,首次提出了和平共处五项原则。后来,和平共处五项原则在国际上产生了深远的影响,得到了广泛的认同,成为处理国与国之间关系的基本准则。1955年,周恩来参加亚非万隆会议,提出了“求同存异”的方针,最终促成了会议的圆满成功,为国内的建设创造良好的外部环境。?

教师:下面,我们用一首打油诗对本课内容进行一个梳理:

一条外交新政策——独立自主的和平外交政策

二个国家表敌友——美国、苏联

三国总理齐声明——中国、印度、缅甸

四字方针定万隆——求同存异

五项原则促和平——和平共处五项原则

六、课堂练习

1.我国政府首次提出和平共处五项原则是在( )

A.1953年中印双边谈判时????? B.1954年周恩来访印度、缅甸时

C.1955年的万隆会议上????? D.1972年尼克松访华时

2.?它是新中国在国际舞台上开展活动,冲破美国的孤立和遏制政策,扩大对外交往的有力武器。经过半个多世纪的实践检验,它不仅成为我国对外政策的基石,也逐渐被国际社会普遍接受。这段材料评述的是(????)

A.“一国两制”构想?B.民族区域自治制度

C.“求同存异”方针?D.和平共处五项原则

3.1954年12月,缅甸总理吴努应周恩来总理邀请回访中国时表示:“中国好比大象,缅甸好比羔羊,大象会发怒,无疑会使羔羊常常提心吊胆……很坦率地讲,我们对中国很恐惧。但是周恩来访问缅甸后,大大消除了缅甸人这种恐惧。”缅甸消除这种恐惧的主要原因是(???)

A.中国取得抗美援朝战争的胜利????????? B.中国提出和平共处五项原则

C.中国恢复了在联合国的合法席位??????? D.中美关系由对抗开始走向正常化

4.一位美国记者评论周恩来在某次重大会议中的作用时说:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。”这次会议是( )。

?? A.万隆会议???? B.?日内瓦会议?????? C.巴黎和会???? D.上海APEC会议

5.60多年前的万隆会议引起了世界的关注。下列对该会议的叙述,不正确的是 ( )

A.会址在印度尼西亚???????????????? B.主要讨论保卫和平等问题

C.美国与会代表挑起争端???????????? D.周恩来提出“求同存异”方针

一、课标要求:知道中国独立自主的和平外交政策?

二、教学目标:

1.知道和平共处五项原则内容与意义,认识中国独立自主的和平外交政策。?

2.知道万隆会议周恩来提出“求同存异”方针及其作用,认识中国在加强亚非国家的团结与合作方面作出的积极贡献。?

3.通过了解新中国外交的成就,激发学生强烈的爱国情感。

4.通过分析“和平共处五项原则”“万隆精神”的广泛影响,增强学生的民族自豪感,同时树立与世界各国友好合作,维护世界和平,促进共同发展的意识。?

三、重点难点

1.教学重点:和平共处五项原则和万隆会议

2.教学难点:对和平共处五项原则和求同存异能得到各国的认同的原因的理解

四、教学流程

导入新课

教师:展示五四运动的图片,提问:

这是哪一历史事件?爆发的直接原因是什么?这个原因反映了当时中国怎样的外交地位?这种外交地位源于当时中国怎样的国情?

引导学生回答:这是“五四运动”,爆发的直接原因是中国作为一战战胜国,巴黎和会却将德国在中国山东的权益交由日本继承。这反映了当时中国屈辱、不平等的外交地位,根源是半殖民地半封建社会,不能独立自主,受他国干涉的国情。

教师:要改变这样的外交地位,前提是什么?最终哪件事改变了这一屈辱的外交政策??

学生:前提是国家的独立自主。最终新中国的成立改变了这一屈辱的外交政策。

教师:正是近代外交的屈辱历史以及近代100多年来的磨难,使我们新中国成立后坚决奉行独立自主的和平外交政策。今天我们就一同来学习第16课——独立自主的和平外交。

?

主题1:以独立自主的形象面对世界

教师:展示“开国大典”图片及课文原文,请学生有气势的齐读毛主席对外宣言。提问:新中国的外交政策有哪些关键词?

学生回答:平等、互利、互相尊重领土主权。

教师提问:这充分说明了新中国倡导什么样的外交关系?

学生回答:独立自主、和平的外交关系。

教师:新中国一诞生,就确立了独立自主的和平外交政策,就以独立自主的形象面对世界。然而,当时特殊的国际形势却使新中国的外交活动面临严峻的考验。提问:建国初,中国面对着什么样的不利外交环境?

学生:新中国建立初期,美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

教师:展示“二战后国际形势图”,引导学生仔细观察图片,解说:二战结束后,美苏开始冷战,世界形成了以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营相互对峙的两级格局。作为社会主义国家的中国,必然遭到美国等帝国主义国家的敌视。在这样的国际形势下,中国将怎样打破这种外交困局??

学生回答:依靠社会主义阵营;与非资本主义阵营的国家增进交往等。?

教师:具体进行了哪些外交努力?引导学生阅读课本回答。

学生:在成立后的第一年里,就同苏联等十几个国家建立了外交关系。

教师:展示图片《建国第一年与我国建交的17个国家》,建国第一年,中国与17个国家建交,其中大部分是社会主义国家。与中国第一个建交的是哪个国家?苏联。1949年10月2日,苏联第一个宣布承认中华人民共和国,并与我国正式建立外交关系。1950年,毛泽东还在访问苏联时与苏联签订了《中苏友好同盟互助条约》,这些都是新中国积极主动的开展外交活动的成果,打破了帝国主义孤立封锁中国的政策,为中国恢复经济建设创造了一个良好的外部环境。?

教师:新中国不仅要同苏联等社会主义国家发展友好关系,还要广交朋友,尤其要和周边国家搞好睦邻友好关系,因此新中国提出了处理国际关系的基本准则——和平共处五项原则。?

?

主题2:以和平共处的原则影响世界?

教师:请同学们通过阅读课本P82文字,完成《和平共处五项原则知识表》:

首次提出

时间

1953年

提出者

周恩来

内容

互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处

正式确认

时间

1954年,周恩来访问印度和缅甸时

事件

中印、中缅分别发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

影响

被世界上越来越多的国家接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

教师:点同学利用投影仪展示完成情况,并进行诊断。

教师:引导学生探究——为什么和平共处五项原则能得到国际社会的广泛认同?(结合P83相关史事分析)

学生讨论分析:……

教师:近代历史上,印度、缅甸等一系列亚非拉国家无不长期遭受帝国主义国家的殖民压迫和奴役,二战后,这些国家虽迎来了独立,但仍未摆脱霸权主义和强权政治的威胁。和平共处五项原则充分体现了中国独立自主的和平外交政策,代表了跟中国一样的这些国家的心声,体现了相同的国家利益,能够引起了各国的共鸣,因此能够赢得各国的支持和认同。?????? ?????????????????? ?

教师:和平共处五项原则最先得到印度、缅甸国家的认可,但要真正得到更多国家的接受,还需要我们到更大的国际舞台去宣扬我们的外交政策。而这个舞台就是——?万隆会议。?

?

主题3:以求同存异的智慧感动世界?

教师:请大家阅读课文,梳理万隆会议的知识点:

背景

新中国积极发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作

时间

1955年

地点

印尼万隆

人物

周恩来

会议特点

第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议

教师:点同学利用投影仪展示完成情况,并进行诊断。

教师:参加这次会议的都是近代历史上饱受殖民压迫的亚非国家,开会的目的是为了反对殖民主义,保卫和平,维护民族独立,发展民族经济之,进行友好合作,所以没有西方殖民主义国家参加。中国也是为此目的而来。然而,却出现了一些别有用心的声音:展示会上一些代表的发言。

伊拉克发言人:“我认为:当今世界上存在着三股扰乱和平和谐的国际性势力,而第三股就是共产主义,共产党已经创造了一种“新形式的殖民主义”,我们要号召非共产党国家认真对待共产主义危险的严重性。”

巴基斯坦发言人:“我认为:亚非人民当前的任务不是反对殖民主义、争取独立,而是同美国联合起来,反对共产主义。”

泰国发言人:“我认为:中国成立傣族自治区使我们泰国受到颠覆活动的威胁。中国‘没有宗教自由’,‘利用国外1000多万华侨的双重国籍搞颠覆活动’。”

教师提问:由材料可见,这些国家针对的焦点是什么?

学生:共产主义,没有宗教自由。

教师总结:也就是社会制度和意识形态的问题。那么面对矛盾分歧该如何应对,是针锋相对、坚决驳斥,还是置之不理、沉默是金?结果如何??

学生可能的答案:多数会选择“针锋相对、坚决驳斥”,后果会使会议陷入争吵中,陷入僵局;为了避免争论,有些学生也会选择“置之不理、沉默是金”,那么就会纵容幕后黑手的嚣张气焰,加深一些国家对中国的误解。?

教师:这两种方法都达不到中国出席这次会议的目的,究竟该怎么办,我们还是听听周恩来有何高见,他是如何智慧而又巧妙地化解这场风波的吧。播放视频配以文字材料:

材料:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的……中国代表团是来求同而不是来立异的。我们的会议应该是求同而存异”“在亚非国家中是存在着不同思想意识和社会制度的,但是我们仍有共同的基础。亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就很容易互相了解和尊重”。

——《中华人民共和国首席代表周恩来在亚非会议全体会议上的补充发言》

教师:提问:周恩来讲话的精髓是什么?你能说出“求同存异”的“同”和“异”各指什么吗??(分组讨论)他的发言起到了什么作用?

学生:精髓是“求同存异”。

“同”:历史遭遇相同:都曾遭受帝国主义侵略;

????????面临问题相同:1.发展国家经济;2.维护民族独立;3.促进世界和平

“异”:社会制度、发展道路、意识形态、宗教信仰、生活习惯等不同。

作用:促进了会议的圆满成功。

教师:周恩来的这种从容冷静的应对方式,宽容谦虚的态度以及所倡导的这种相互理解、互相尊重的思想,感动了与会各国,也感动了世界,最终促成了会议的圆满成功,也促进了中国与亚非各国的团结与合作,开创了我国外交的新局面。?正如会后一位美国记者所说的(展示材料):周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。万隆会议中,亚非人民团结一致,保卫世界和平,增进各国人民间友谊的精神,被称为“万隆精神”。

?

五、课堂小结?

独立自主、和平共处、求同存异等词汇代表了建国初期中国外交的成就与智慧。在独立自主的和平外交政策的指导下,建国第一年就同苏联等17个国家建立了外交关系。1953年,周恩来在会见印度代表团时,首次提出了和平共处五项原则。后来,和平共处五项原则在国际上产生了深远的影响,得到了广泛的认同,成为处理国与国之间关系的基本准则。1955年,周恩来参加亚非万隆会议,提出了“求同存异”的方针,最终促成了会议的圆满成功,为国内的建设创造良好的外部环境。?

教师:下面,我们用一首打油诗对本课内容进行一个梳理:

一条外交新政策——独立自主的和平外交政策

二个国家表敌友——美国、苏联

三国总理齐声明——中国、印度、缅甸

四字方针定万隆——求同存异

五项原则促和平——和平共处五项原则

六、课堂练习

1.我国政府首次提出和平共处五项原则是在( )

A.1953年中印双边谈判时????? B.1954年周恩来访印度、缅甸时

C.1955年的万隆会议上????? D.1972年尼克松访华时

2.?它是新中国在国际舞台上开展活动,冲破美国的孤立和遏制政策,扩大对外交往的有力武器。经过半个多世纪的实践检验,它不仅成为我国对外政策的基石,也逐渐被国际社会普遍接受。这段材料评述的是(????)

A.“一国两制”构想?B.民族区域自治制度

C.“求同存异”方针?D.和平共处五项原则

3.1954年12月,缅甸总理吴努应周恩来总理邀请回访中国时表示:“中国好比大象,缅甸好比羔羊,大象会发怒,无疑会使羔羊常常提心吊胆……很坦率地讲,我们对中国很恐惧。但是周恩来访问缅甸后,大大消除了缅甸人这种恐惧。”缅甸消除这种恐惧的主要原因是(???)

A.中国取得抗美援朝战争的胜利????????? B.中国提出和平共处五项原则

C.中国恢复了在联合国的合法席位??????? D.中美关系由对抗开始走向正常化

4.一位美国记者评论周恩来在某次重大会议中的作用时说:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。”这次会议是( )。

?? A.万隆会议???? B.?日内瓦会议?????? C.巴黎和会???? D.上海APEC会议

5.60多年前的万隆会议引起了世界的关注。下列对该会议的叙述,不正确的是 ( )

A.会址在印度尼西亚???????????????? B.主要讨论保卫和平等问题

C.美国与会代表挑起争端???????????? D.周恩来提出“求同存异”方针

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化