第20课《古代诗歌五首——登幽州台歌》(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课《古代诗歌五首——登幽州台歌》(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-21 10:19:32 | ||

图片预览

文档简介

登幽州台歌

陈子昂

商汤得伊尹,开五百年基业;武丁得傅说,有武丁中兴;文王得姜太公,开八百年基业;齐桓公得管仲,成其五霸之首;三顾茅庐更是历来传颂。中华文明上下五千年,但是真正能够为后世所称道的君臣佳话,确屈指可数。君主往往有求贤若渴之感,贤才则往往有知己难求之憾。因此,留下了许多千古名句……

明主难得 ,贤才难求。刘邦发出“安得猛士兮守四方”的感叹。曹操有“山不厌高,海不厌深”的渴求。岑参有“君不见拂云百丈青松柯,纵使秋风无奈何。四时常作青黛色,可怜杜花不相识”的浅吟。孟浩然有“不才明主弃,多病故人疏”的低唱。陆游有“此生谁料,心在天山,身老沧洲!”的悲鸣。更有:李白之“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”辛弃疾之“了却君王天下事,嬴得生前身后名。可怜白发生!”

今天我们一起来学习一首诗歌,陈子昂的《登幽州台歌》,看看作者有怎样的境遇,又有怎样的感慨。

激趣导入

目标导航

1、学习诗歌,培养学生欣赏诗歌的能力。

2、体味诗歌阔大苍凉的意境之美。

3、初步培养学生热爱祖国古代文化的思想感情,提升文化品位和审美情趣。

作家点击

陈子昂(661~702),唐代文学家。字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。自幼具有豪侠浪漫的性格。少年时代曾闭门读书,遍览经史百家,树立了远大的政治抱负。24岁举进士,上书论政,为武则天所赞赏,拜麟台正字,转右拾遗。他曾在26岁、36岁两次从军边塞,对边防军事问题提出过一些有远见的建议。38岁后解职回乡,为县令段简所诬,入狱,忧愤而死。他的诗标举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风。有《陈伯玉集》。

作家点击

史料记载1:青年时期,他任侠使气,一心报国,“感时思报国,拔剑起蒿莱。”(感于时世而生报国之思。奋然拔剑走出乡原。)二十四岁中进士,升任右拾遗。

史料记载2:武则天当政,信用酷吏,滥杀无辜。他不畏迫害,屡次上书谏诤。他的言论切直,常不被采纳,并一度因“逆党”反对武则天而株连下狱。

史料记载3:公元696年契丹李尽忠、孙万荣叛乱,攻陷了营州,随武攸(yōu )宜东征契丹,反对外族统治者制造分裂的战争,多次进谏,未被采纳,却被斥降职。

资讯助读

幽州台,即蓟北楼,又称黄金台,故址在今北京德胜门外。为战国燕昭王所建,燕昭王在公元前213年执政后,励精图治,广招贤士,为了使原来国势衰败的燕国逐渐强大起来,燕昭王采用郭隗的建议,建黄金台,置金于黄金台上,延请天下奇士,很快就招到了乐毅等贤能之人,国家迅速强大,后来乐毅带领大军攻打齐国,攻陷了齐国七十多座城池,使齐国几乎灭亡。燕昭王在建黄金台之前还曾建碣石宫,把邹衍延请入内,师礼事之,广筹振兴国家大计,并树立了自己贤明哲睿、招贤纳士的良好声誉。

背景链接

陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人。他直言敢谏,对武后朝的不少弊政,常常提出批评意见,不为武则天采纳,并一度因“逆党”株连而下狱。他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使他心情非常苦闷。

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人做前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武进言,不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》以及《蓟丘览古赠卢居士藏用》(七首)等诗篇。

关于题目

标题带有“歌”字的诗一般是古乐府诗歌,是古代诗歌的一种体裁。

到了唐代,这些歌词的乐谱虽然早已失传,但是这种形式却相传下来,成为一种没有严格格律,近于五、七言古体诗的诗歌体裁。

读准字音

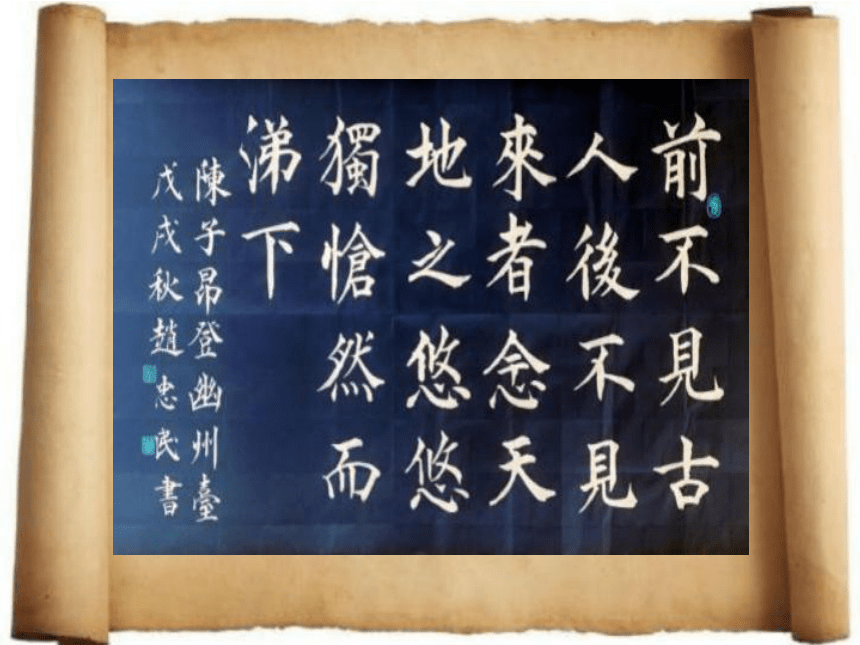

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

chuàng

tì

读出节奏

前/不见/古人,

后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,

独/怆然/而/涕下!

登幽州台歌

陈子昂

字词解释

⑴幽州:古十二州之一,现今北京市。幽州台:即黄金台,又称蓟北楼,故址在今北京市大兴,是燕昭王为招纳天下贤士而建。

⑵前:过去。古人:古代那些能够礼贤下士的圣君。

⑶后:未来。来者:后世那些重视人才的贤明君主。

⑷念:想到。悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

⑸怆然:悲伤凄恻的样子。涕:古时指眼泪。

读懂诗意

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

往前不见古代招贤的圣君

向后不见后世求才的明君。

想到只有那苍茫天地悠悠无限

止不住满怀悲伤热泪纷纷

诗歌赏析

1.前两句诗是什么角度写的?“古人”指谁?“来者”指谁?写出了作者怎样的境遇?

——时间角度(前、后)。古人指古代那些能够礼贤下士的贤明君主,来者指现代能够礼贤下士的贤明君主。“前不见”“后不见”,时间无止无休,而自己的生命短暂,而自己因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生。写出了作者生不逢时,怀才不遇(胸怀才学但生不逢时,难以施展)的境遇,表达了作者内心的愁苦之情。

诗句赏析

2.后两句诗是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

——空间角度(天、地)。空间无限辽远。在无限的时间与空间面前,诗人感到孤独,寂寞,悲凉。自己生不逢时,怀才不遇,功业未成,空老一生,面对此景,想到自己的境遇,怎么能不“怆然涕下”?

诗歌赏析

3、这首诗的主题是什么?

——这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发作者怀才不遇、寂寞苦闷的情怀。

所见:时空的无限;所感:怀才不遇,生不逢时。(表现了诗人失意的境遇和寂寞苦闷的情怀)

诗歌赏析

4、你看到一个怎样的陈子昂?用几句话描绘你感受到的诗人的形象。(外貌、动作、语言、神态等)

——我看到一个沉思的陈子昂。我看到一个为自己不能实现人生价值而怆然涕下的陈子昂;我看见一个有着积极的人生追求,渴望实现自身价值的陈子昂。

——诗人独自站在幽州台上,他仰望长天,俯视大地,潸然泪下。

艺术特色

本篇在艺术表现上也很出色。上两句俯仰古今,写出时间绵长;第三句登楼眺望,写出空间辽阔;在广阔无垠的背景中,第四句描绘了诗人孤单寂寞、悲哀苦闷的情绪,两相映照,分外动人。念这首诗,我们会深刻地感受到一种苍凉悲壮的气氛,面前仿佛出现了一幅北方原野的苍茫广阔的图景,而在这个图景面前,兀立着一位胸怀大志却因报国无门而感到孤独悲伤的诗人形象,因而深深为之激动。

语言特点

在用词造语方面,此诗深受《楚辞》特别是其中《远游》篇的影响。《远游》有云:“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。”此诗语句即从此化出,然而意境却更苍茫遒劲。

同时,在句式方面,采取了长短参错的楚辞体句法。上两句每句五字,三个停顿,其句式为:

前──不见──古人,后──不见──来者;

后两句每句六字,四个停顿,其句式为:

念──天地──之──悠悠,独──怆然──而──涕下。

前两句音节比较急促,传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气;后两句各增加了一个虚字(“之”和“而”),多了一个停顿,音节就比较舒徐流畅,表现了他无可奈何、曼声长叹的情景。全篇前后句法长短不齐,音节抑扬变化,互相配合,增强了艺术感染力。

问题探究

1、“前不见古人,后不见来者”中的“古人”、“来者”具体指代的什么人?

古人指古代那些能够礼贤下士的贤明君主,来者指现代能够礼贤下士的贤明君主。

2、“前不见古人,后不见来者”表现了作者怎样的人生感慨?

古人是指古代那些能够礼贤下士的贤明君主,象燕昭王那样前代的贤君既不复可见,后来的贤明之主也来不及见到,自己真是生不逢时,政治抱负不能实现,这使他心情非常苦闷。作者俯仰古今,表现了诗人失意的境遇和寂寞苦闷的情怀。

问题探究

3、“念天地之悠悠”写出了空间的什么特点?

作者登台远眺时,只见茫茫宇宙,寥廓绵长,天长地久,写出了空间的广阔。

4、“独怆然而泣下”体现了什么?

作者面对悠悠天地,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪了。本篇以慷慨悲凉的调子,抒发了怀才不遇的孤寂。这种悲哀常常为旧社会许多怀才不遇的人士所共有,因而获得广泛的共鸣。

问题探究

5、请描绘一下“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”这个画面。

我登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来;看这茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪了。

6、“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”两句诗营造了一种极其特殊的意境。请简要谈谈你对这两句诗的理解。

把个人置放到广漠无边的宇宙背景中,使个人显得渺小孤寂,从而产生一种苍茫的孤独感。

问题探究

7、这首诗在遣词造句上没什么特殊之处,千百年来却一直不减它动人的力量。试谈谈你对这首诗的理解,并分析它在艺术表现上的特色。

这首诗传达出时间的绵长无尽,以及个人置身其中的孤独感,唤起的是人类共有的那种在广袤时空中常不知自己置身何处且何去何从的茫然感。它在艺术表现上的最大特色是直抒胸臆,不借助具体的景或事,而靠感情本身的力量来打动人。

问题探究

8、此诗篇幅胆小,但是内涵丰富,请谈谈你的理解。

诗写登上幽州的蓟北楼远望,悲从中来。并以“山河依旧,人物不同”来抒发自己“生不逢时”的哀叹。语言奔放,富有感染力。在艺术表现上,前两句是俯仰古今,写出时间的绵长;第三句登楼眺望,写空间的辽阔无限;第四句写诗人孤单悲苦的心绪。这样前后相互映照,格外动人。

问题探究

9、这首诗是诗人登幽州台有感于燕昭王求贤若渴、礼贤下士的史事而作。诗中,作者通过抚今追昔的感慨,深刻表达了诗人______________________的思想感情。同时由于它是在平定契丹叛乱时所写,其中肯定也包含____________________________________的爱国情感。

怀才不遇、壮志难酬的悲愤

希望平定叛乱、巩固国家统一的爱国情感。

10、整首诗通过采用_____________的表现手法,表达诗人的思想感情,具有__________的感情基调。

直抒胸臆

苍凉悲壮

“看山是山;看山不是山;看山还是山”。古人往往于登临时感慨万千,陈子昂的《登幽州台歌》就是一首登临诗,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,诗人在诗歌中,或表现人生哲思、胸襟抱负,或感时伤乱、寄寓身世之悲,或于兴亡之叹中隐喻现实,或在山长水阔之间思乡怀人。

“文章是案头之山水,山水是地上之文章”,祖国有大好的山川河流等着你去探幽寻径,书中有灿若繁星的诗篇等着你英华并咀。

结束语

感谢聆听

陈子昂

商汤得伊尹,开五百年基业;武丁得傅说,有武丁中兴;文王得姜太公,开八百年基业;齐桓公得管仲,成其五霸之首;三顾茅庐更是历来传颂。中华文明上下五千年,但是真正能够为后世所称道的君臣佳话,确屈指可数。君主往往有求贤若渴之感,贤才则往往有知己难求之憾。因此,留下了许多千古名句……

明主难得 ,贤才难求。刘邦发出“安得猛士兮守四方”的感叹。曹操有“山不厌高,海不厌深”的渴求。岑参有“君不见拂云百丈青松柯,纵使秋风无奈何。四时常作青黛色,可怜杜花不相识”的浅吟。孟浩然有“不才明主弃,多病故人疏”的低唱。陆游有“此生谁料,心在天山,身老沧洲!”的悲鸣。更有:李白之“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”辛弃疾之“了却君王天下事,嬴得生前身后名。可怜白发生!”

今天我们一起来学习一首诗歌,陈子昂的《登幽州台歌》,看看作者有怎样的境遇,又有怎样的感慨。

激趣导入

目标导航

1、学习诗歌,培养学生欣赏诗歌的能力。

2、体味诗歌阔大苍凉的意境之美。

3、初步培养学生热爱祖国古代文化的思想感情,提升文化品位和审美情趣。

作家点击

陈子昂(661~702),唐代文学家。字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。自幼具有豪侠浪漫的性格。少年时代曾闭门读书,遍览经史百家,树立了远大的政治抱负。24岁举进士,上书论政,为武则天所赞赏,拜麟台正字,转右拾遗。他曾在26岁、36岁两次从军边塞,对边防军事问题提出过一些有远见的建议。38岁后解职回乡,为县令段简所诬,入狱,忧愤而死。他的诗标举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风。有《陈伯玉集》。

作家点击

史料记载1:青年时期,他任侠使气,一心报国,“感时思报国,拔剑起蒿莱。”(感于时世而生报国之思。奋然拔剑走出乡原。)二十四岁中进士,升任右拾遗。

史料记载2:武则天当政,信用酷吏,滥杀无辜。他不畏迫害,屡次上书谏诤。他的言论切直,常不被采纳,并一度因“逆党”反对武则天而株连下狱。

史料记载3:公元696年契丹李尽忠、孙万荣叛乱,攻陷了营州,随武攸(yōu )宜东征契丹,反对外族统治者制造分裂的战争,多次进谏,未被采纳,却被斥降职。

资讯助读

幽州台,即蓟北楼,又称黄金台,故址在今北京德胜门外。为战国燕昭王所建,燕昭王在公元前213年执政后,励精图治,广招贤士,为了使原来国势衰败的燕国逐渐强大起来,燕昭王采用郭隗的建议,建黄金台,置金于黄金台上,延请天下奇士,很快就招到了乐毅等贤能之人,国家迅速强大,后来乐毅带领大军攻打齐国,攻陷了齐国七十多座城池,使齐国几乎灭亡。燕昭王在建黄金台之前还曾建碣石宫,把邹衍延请入内,师礼事之,广筹振兴国家大计,并树立了自己贤明哲睿、招贤纳士的良好声誉。

背景链接

陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人。他直言敢谏,对武后朝的不少弊政,常常提出批评意见,不为武则天采纳,并一度因“逆党”株连而下狱。他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使他心情非常苦闷。

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人做前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武进言,不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》以及《蓟丘览古赠卢居士藏用》(七首)等诗篇。

关于题目

标题带有“歌”字的诗一般是古乐府诗歌,是古代诗歌的一种体裁。

到了唐代,这些歌词的乐谱虽然早已失传,但是这种形式却相传下来,成为一种没有严格格律,近于五、七言古体诗的诗歌体裁。

读准字音

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

chuàng

tì

读出节奏

前/不见/古人,

后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,

独/怆然/而/涕下!

登幽州台歌

陈子昂

字词解释

⑴幽州:古十二州之一,现今北京市。幽州台:即黄金台,又称蓟北楼,故址在今北京市大兴,是燕昭王为招纳天下贤士而建。

⑵前:过去。古人:古代那些能够礼贤下士的圣君。

⑶后:未来。来者:后世那些重视人才的贤明君主。

⑷念:想到。悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

⑸怆然:悲伤凄恻的样子。涕:古时指眼泪。

读懂诗意

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

往前不见古代招贤的圣君

向后不见后世求才的明君。

想到只有那苍茫天地悠悠无限

止不住满怀悲伤热泪纷纷

诗歌赏析

1.前两句诗是什么角度写的?“古人”指谁?“来者”指谁?写出了作者怎样的境遇?

——时间角度(前、后)。古人指古代那些能够礼贤下士的贤明君主,来者指现代能够礼贤下士的贤明君主。“前不见”“后不见”,时间无止无休,而自己的生命短暂,而自己因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生。写出了作者生不逢时,怀才不遇(胸怀才学但生不逢时,难以施展)的境遇,表达了作者内心的愁苦之情。

诗句赏析

2.后两句诗是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

——空间角度(天、地)。空间无限辽远。在无限的时间与空间面前,诗人感到孤独,寂寞,悲凉。自己生不逢时,怀才不遇,功业未成,空老一生,面对此景,想到自己的境遇,怎么能不“怆然涕下”?

诗歌赏析

3、这首诗的主题是什么?

——这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发作者怀才不遇、寂寞苦闷的情怀。

所见:时空的无限;所感:怀才不遇,生不逢时。(表现了诗人失意的境遇和寂寞苦闷的情怀)

诗歌赏析

4、你看到一个怎样的陈子昂?用几句话描绘你感受到的诗人的形象。(外貌、动作、语言、神态等)

——我看到一个沉思的陈子昂。我看到一个为自己不能实现人生价值而怆然涕下的陈子昂;我看见一个有着积极的人生追求,渴望实现自身价值的陈子昂。

——诗人独自站在幽州台上,他仰望长天,俯视大地,潸然泪下。

艺术特色

本篇在艺术表现上也很出色。上两句俯仰古今,写出时间绵长;第三句登楼眺望,写出空间辽阔;在广阔无垠的背景中,第四句描绘了诗人孤单寂寞、悲哀苦闷的情绪,两相映照,分外动人。念这首诗,我们会深刻地感受到一种苍凉悲壮的气氛,面前仿佛出现了一幅北方原野的苍茫广阔的图景,而在这个图景面前,兀立着一位胸怀大志却因报国无门而感到孤独悲伤的诗人形象,因而深深为之激动。

语言特点

在用词造语方面,此诗深受《楚辞》特别是其中《远游》篇的影响。《远游》有云:“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。”此诗语句即从此化出,然而意境却更苍茫遒劲。

同时,在句式方面,采取了长短参错的楚辞体句法。上两句每句五字,三个停顿,其句式为:

前──不见──古人,后──不见──来者;

后两句每句六字,四个停顿,其句式为:

念──天地──之──悠悠,独──怆然──而──涕下。

前两句音节比较急促,传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气;后两句各增加了一个虚字(“之”和“而”),多了一个停顿,音节就比较舒徐流畅,表现了他无可奈何、曼声长叹的情景。全篇前后句法长短不齐,音节抑扬变化,互相配合,增强了艺术感染力。

问题探究

1、“前不见古人,后不见来者”中的“古人”、“来者”具体指代的什么人?

古人指古代那些能够礼贤下士的贤明君主,来者指现代能够礼贤下士的贤明君主。

2、“前不见古人,后不见来者”表现了作者怎样的人生感慨?

古人是指古代那些能够礼贤下士的贤明君主,象燕昭王那样前代的贤君既不复可见,后来的贤明之主也来不及见到,自己真是生不逢时,政治抱负不能实现,这使他心情非常苦闷。作者俯仰古今,表现了诗人失意的境遇和寂寞苦闷的情怀。

问题探究

3、“念天地之悠悠”写出了空间的什么特点?

作者登台远眺时,只见茫茫宇宙,寥廓绵长,天长地久,写出了空间的广阔。

4、“独怆然而泣下”体现了什么?

作者面对悠悠天地,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪了。本篇以慷慨悲凉的调子,抒发了怀才不遇的孤寂。这种悲哀常常为旧社会许多怀才不遇的人士所共有,因而获得广泛的共鸣。

问题探究

5、请描绘一下“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”这个画面。

我登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来;看这茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪了。

6、“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”两句诗营造了一种极其特殊的意境。请简要谈谈你对这两句诗的理解。

把个人置放到广漠无边的宇宙背景中,使个人显得渺小孤寂,从而产生一种苍茫的孤独感。

问题探究

7、这首诗在遣词造句上没什么特殊之处,千百年来却一直不减它动人的力量。试谈谈你对这首诗的理解,并分析它在艺术表现上的特色。

这首诗传达出时间的绵长无尽,以及个人置身其中的孤独感,唤起的是人类共有的那种在广袤时空中常不知自己置身何处且何去何从的茫然感。它在艺术表现上的最大特色是直抒胸臆,不借助具体的景或事,而靠感情本身的力量来打动人。

问题探究

8、此诗篇幅胆小,但是内涵丰富,请谈谈你的理解。

诗写登上幽州的蓟北楼远望,悲从中来。并以“山河依旧,人物不同”来抒发自己“生不逢时”的哀叹。语言奔放,富有感染力。在艺术表现上,前两句是俯仰古今,写出时间的绵长;第三句登楼眺望,写空间的辽阔无限;第四句写诗人孤单悲苦的心绪。这样前后相互映照,格外动人。

问题探究

9、这首诗是诗人登幽州台有感于燕昭王求贤若渴、礼贤下士的史事而作。诗中,作者通过抚今追昔的感慨,深刻表达了诗人______________________的思想感情。同时由于它是在平定契丹叛乱时所写,其中肯定也包含____________________________________的爱国情感。

怀才不遇、壮志难酬的悲愤

希望平定叛乱、巩固国家统一的爱国情感。

10、整首诗通过采用_____________的表现手法,表达诗人的思想感情,具有__________的感情基调。

直抒胸臆

苍凉悲壮

“看山是山;看山不是山;看山还是山”。古人往往于登临时感慨万千,陈子昂的《登幽州台歌》就是一首登临诗,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,诗人在诗歌中,或表现人生哲思、胸襟抱负,或感时伤乱、寄寓身世之悲,或于兴亡之叹中隐喻现实,或在山长水阔之间思乡怀人。

“文章是案头之山水,山水是地上之文章”,祖国有大好的山川河流等着你去探幽寻径,书中有灿若繁星的诗篇等着你英华并咀。

结束语

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读