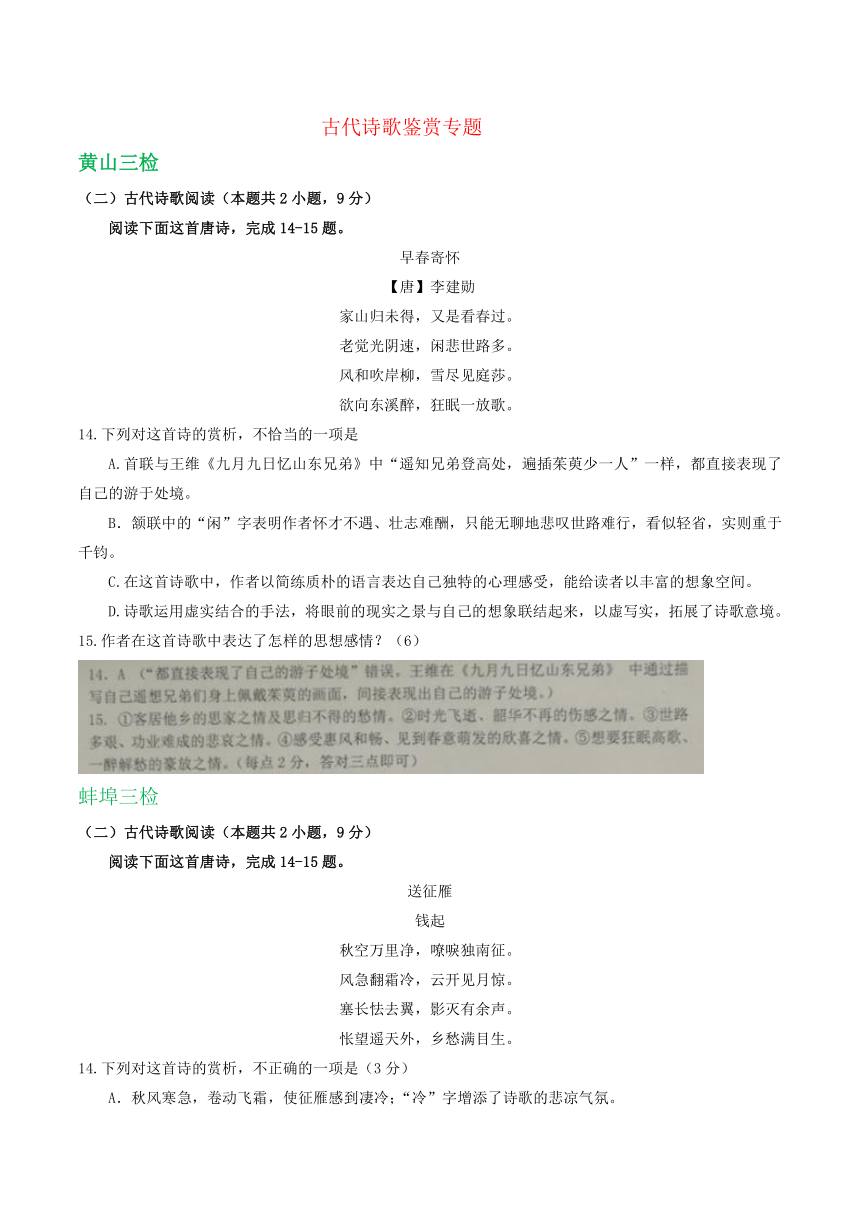

安徽省各地2019届高三5月最新语文试卷精选汇编:古代诗歌鉴赏专题

文档属性

| 名称 | 安徽省各地2019届高三5月最新语文试卷精选汇编:古代诗歌鉴赏专题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 125.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-21 15:40:21 | ||

图片预览

文档简介

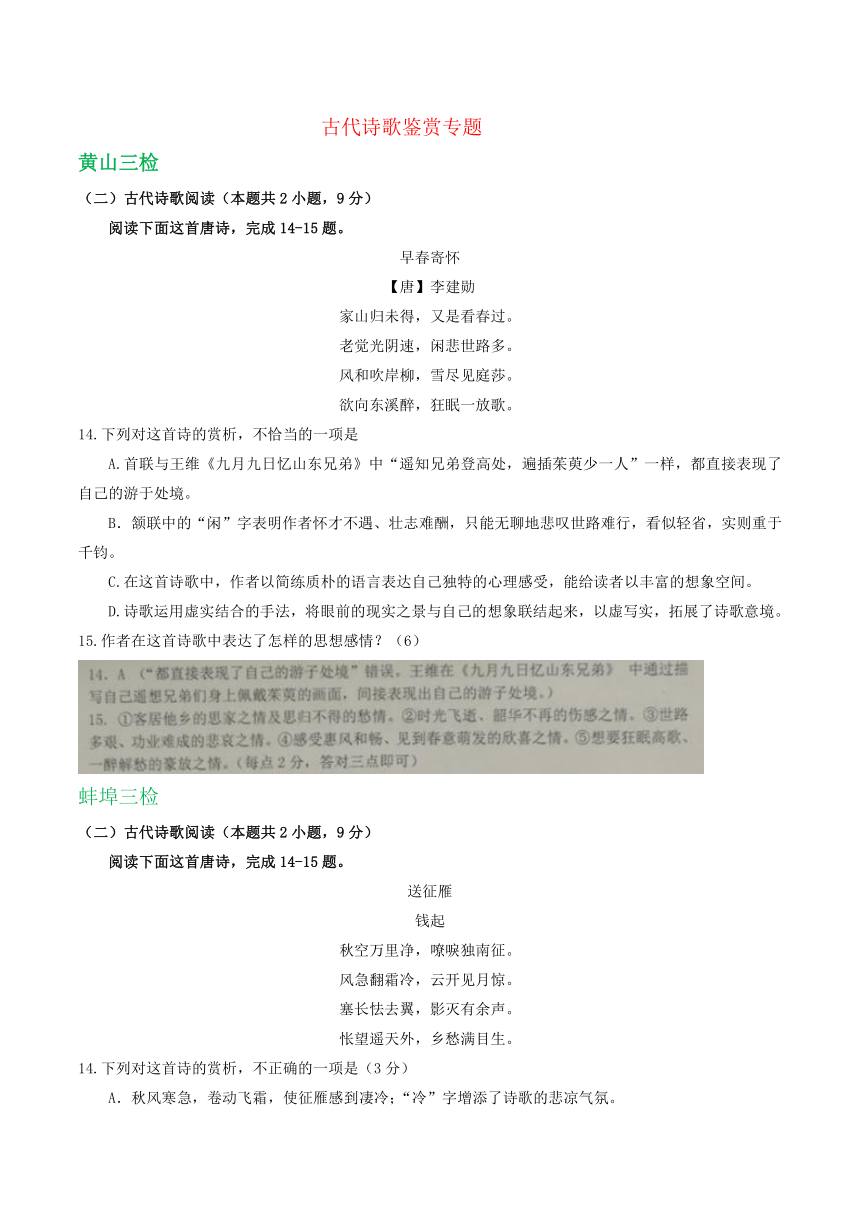

古代诗歌鉴赏专题

黄山三检

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14-15题。

早春寄怀

【唐】李建勋

家山归未得,又是看春过。

老觉光阴速,闲悲世路多。

风和吹岸柳,雪尽见庭莎。

欲向东溪醉,狂眠一放歌。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是

A.首联与王维《九月九日忆山东兄弟》中“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”一样,都直接表现了自己的游于处境。

B.颔联中的“闲”字表明作者怀才不遇、壮志难酬,只能无聊地悲叹世路难行,看似轻省,实则重于千钧。

C.在这首诗歌中,作者以简练质朴的语言表达自己独特的心理感受,能给读者以丰富的想象空间。

D.诗歌运用虚实结合的手法,将眼前的现实之景与自己的想象联结起来,以虚写实,拓展了诗歌意境。

15.作者在这首诗歌中表达了怎样的思想感情?(6)

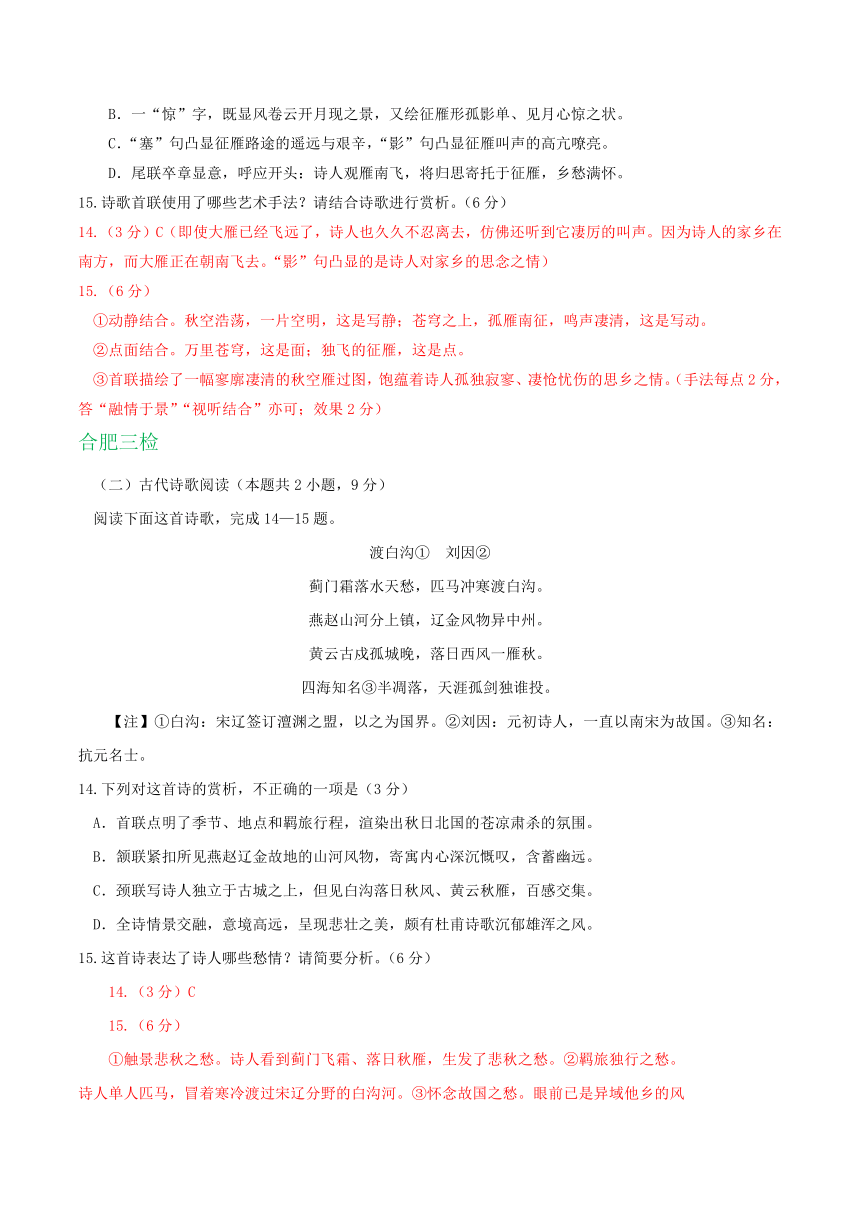

蚌埠三检

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14-15题。

送征雁

钱起

秋空万里净,嘹唳独南征。

风急翻霜冷,云开见月惊。

塞长怯去翼,影灭有余声。

怅望遥天外,乡愁满目生。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.秋风寒急,卷动飞霜,使征雁感到凄冷;“冷”字增添了诗歌的悲凉气氛。

B.一“惊”字,既显风卷云开月现之景,又绘征雁形孤影单、见月心惊之状。

C.“塞”句凸显征雁路途的遥远与艰辛,“影”句凸显征雁叫声的高亢嘹亮。

D.尾联卒章显意,呼应开头:诗人观雁南飞,将归思寄托于征雁,乡愁满怀。

15.诗歌首联使用了哪些艺术手法?请结合诗歌进行赏析。(6分)

14.(3分)C(即使大雁已经飞远了,诗人也久久不忍离去,仿佛还听到它凄厉的叫声。因为诗人的家乡在南方,而大雁正在朝南飞去。“影”句凸显的是诗人对家乡的思念之情)

15.(6分)

①动静结合。秋空浩荡,一片空明,这是写静;苍穹之上,孤雁南征,鸣声凄清,这是写动。

②点面结合。万里苍穹,这是面;独飞的征雁,这是点。

③首联描绘了一幅寥廓凄清的秋空雁过图,饱蕴着诗人孤独寂寥、凄怆忧伤的思乡之情。(手法每点2分,答“融情于景”“视听结合”亦可;效果2分)

合肥三检

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗歌,完成14—15题。

渡白沟① 刘因②

蓟门霜落水天愁,匹马冲寒渡白沟。

燕赵山河分上镇,辽金风物异中州。

黄云古戍孤城晚,落日西风一雁秋。

四海知名③半凋落,天涯孤剑独谁投。

【注】①白沟:宋辽签订澶渊之盟,以之为国界。②刘因:元初诗人,一直以南宋为故国。③知名:抗元名士。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联点明了季节、地点和羁旅行程,渲染出秋日北国的苍凉肃杀的氛围。

B.颔联紧扣所见燕赵辽金故地的山河风物,寄寓内心深沉慨叹,含蓄幽远。

C.颈联写诗人独立于古城之上,但见白沟落日秋风、黄云秋雁,百感交集。

D.全诗情景交融,意境高远,呈现悲壮之美,颇有杜甫诗歌沉郁雄浑之风。

15.这首诗表达了诗人哪些愁情?请简要分析。(6分)

14.(3分)C

15.(6分)

①触景悲秋之愁。诗人看到蓟门飞霜、落日秋雁,生发了悲秋之愁。②羁旅独行之愁。

诗人单人匹马,冒着寒冷渡过宋辽分野的白沟河。③怀念故国之愁。眼前已是异域他乡的风

景,由辽金故地想到了宋朝的灭亡。④知音难觅之愁。四海之内的抗元名士,本是自己的知

己,却己半数亡故,自己也不知道将要投奔何处。(每点2分,答出3点即可。)

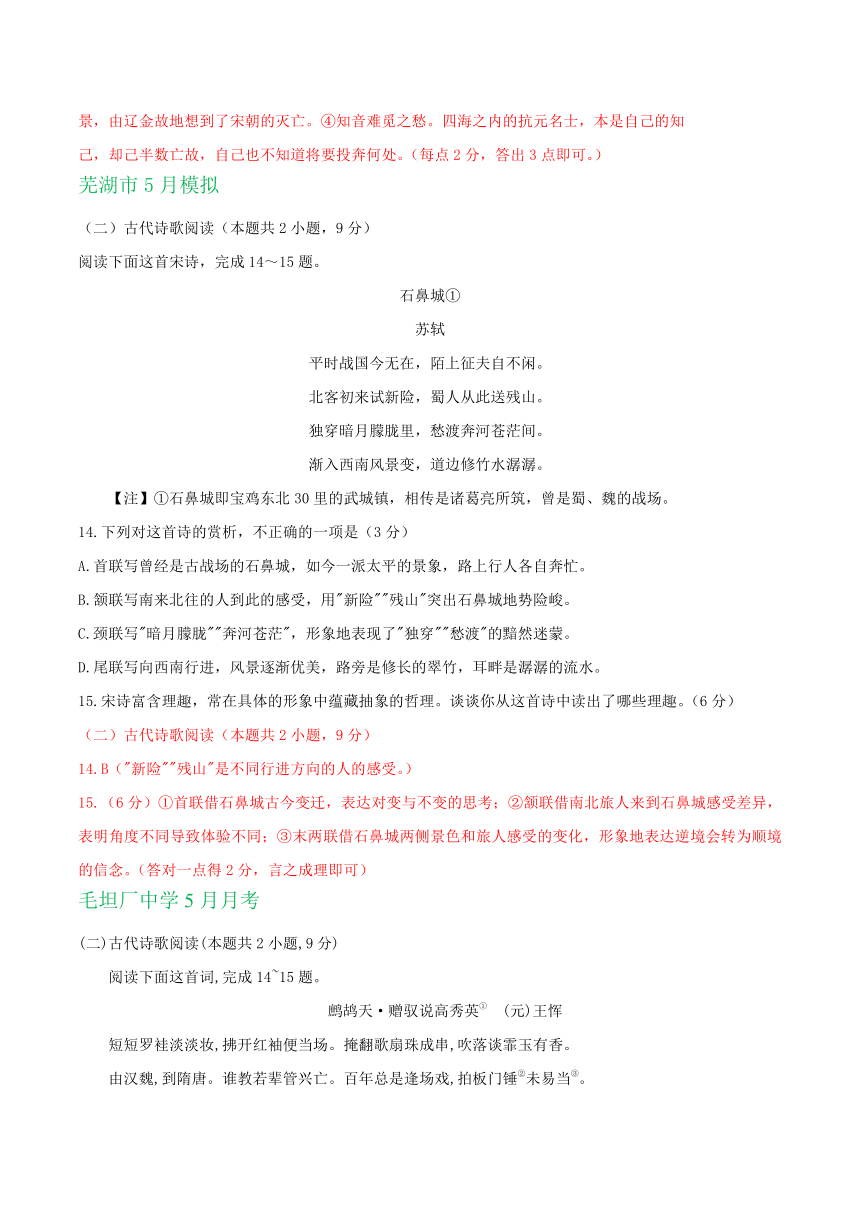

芜湖市5月模拟

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

石鼻城①

苏轼

平时战国今无在,陌上征夫自不闲。

北客初来试新险,蜀人从此送残山。

独穿暗月朦胧里,愁渡奔河苍茫间。

渐入西南风景变,道边修竹水潺潺。

【注】①石鼻城即宝鸡东北30里的武城镇,相传是诸葛亮所筑,曾是蜀、魏的战场。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联写曾经是古战场的石鼻城,如今一派太平的景象,路上行人各自奔忙。

B.颔联写南来北往的人到此的感受,用"新险""残山"突出石鼻城地势险峻。

C.颈联写"暗月朦胧""奔河苍茫",形象地表现了"独穿""愁渡"的黯然迷蒙。

D.尾联写向西南行进,风景逐渐优美,路旁是修长的翠竹,耳畔是潺潺的流水。

15.宋诗富含理趣,常在具体的形象中蕴藏抽象的哲理。谈谈你从这首诗中读出了哪些理趣。(6分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

14.B("新险""残山"是不同行进方向的人的感受。)

15.(6分)①首联借石鼻城古今变迁,表达对变与不变的思考;②颔联借南北旅人来到石鼻城感受差异,表明角度不同导致体验不同;③末两联借石鼻城两侧景色和旅人感受的变化,形象地表达逆境会转为顺境的信念。(答对一点得2分,言之成理即可)

毛坦厂中学5月月考

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首词,完成14~15题。

鹧鸪天·赠驭说高秀英① (元)王恽

短短罗袿淡淡妆,拂开红袖便当场。掩翻歌扇珠成串,吹落谈霏玉有香。

由汉魏,到隋唐。谁教若辈管兴亡。百年总是逢场戏,拍板门锤②未易当③。

[注]①驭说,即说书。高秀英,当时著名女说书艺人。②拍板门锤,说书时使用的道具。③未易当:没有改换。

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)

A.上阕首句连用叠词“短短”与“淡淡”,写出了说书女打扮素洁得体而脱俗的形象特点。

B.“拂”字准确传神地刻画说书女干净、利落的动作,表现了她嬉笑怒骂、愤世嫉俗的态度。

C.上阕三四两句运用比喻(通感)手法形容艺人说书技高超,谈吐清雅、英爽,如含珠泻玉。

D.上阕写女艺人装束和高超的说书技艺,下阕写说书的内容和作者的感想评论,层次清晰。

15.简要分析词的下阕末尾“百年总是逢场戏,拍板门锤未易当”两句所表达的主旨。(6分)

14.B(“表现了她嬉笑怒骂、愤世嫉俗的态度”这一分析不准确,应是“表现了说书艺人从容、洒脱的风度”)

15.“百年总是逢场戏”意思是说百年兴亡不过是逢场作戏,由此表达了作者对历史兴亡的感慨;(3分)(如答“百年总是逢场戏”是说说书艺人说书作场、讲古论今,也不过是逢场作戏,其间说书人自己的辛酸苦楚又有几人能知。也给3分)“拍板门锤未易当”语带讥讽,百年兴亡不过逢场作戏,被说书人顷刻道破,成为说书人的笑谈。(3分)

合肥七中第六次月考试卷

阅读下面这首唐诗,回答14~15题。

别韦参军(节选)

高适

世人遇我同众人,唯君于我最相亲。

且喜百年见交态,未尝一日辞家贫。

弹棋击筑白日晚,纵酒高歌杨柳春。

欢娱未尽分散去,使我惆怅惊心神。

丈夫不作儿女别,临歧涕泪沾衣巾。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( ?)(3分)

A.前两句将世人和韦参军对我的态度对比,暗含自己对友人的感激和不被赏识的辛酸。

B.三四句既表达能和韦参军相交如此之久的欣喜,也写出自己因家贫而长期备受煎熬。

C.本诗七八句,写诗人与韦参军即将分别,直抒胸臆,表达了自己内心的不舍与惆怅。

D.结尾写离别而不显颓废,惜别仍发豪放之情,与《杜少府之任蜀州》尾联意相近。

15.请结合全诗赏析“弹棋击筑白日晚,纵酒高歌杨柳春”。(6分)

14.B(“因家贫而长期备受煎熬”不当,辞为拒绝之意,意为韦参军从未以家贫为由拒绝我,突出我和韦参军情谊深厚。)

15.(6分)①虚写,通过回忆一起弹琴、下棋、击筑、喝酒、高歌的恣意生活,突出两人友谊的深厚。②对比,将过去欢乐与如今的离别惆怅形成强烈的反差。③为下面的抒情做了铺垫,更好地表达诗人在面临分别时,内心的不舍。(若从叙事抒情和语言等角度分析,可酌情给分。)

肥东县高级中学5月模拟

(三)古代诗歌阅读(本题共2小题,10分)

阅读下面的唐诗,完成下面15~16小题。

郡斋

明·李攀龙

金虎署中谁大名,我今出守邢州城。

折腰差自强人意,白眼那堪无宦情。

世路悠悠几知己,风尘落落一狂生。

春来病起少吏事,拟草玄经还未成。

注:金虎署,指刑部。

15.下列对这首诗的赏析不正确的一项是(4分)( )

A. 首句写诗人曾在刑部声名显赫,次句写如今出守邢州,两相对比突出了诗人失意之情。

B. “折腰”句写出了当时官场奴颜婢膝膝的丑态,“白眼”句则道尽了官场的人情淡薄。

C. 本诗的第三联诗人在慨叹知音难觅的同时,也写出了自己在茫茫人世间的孤独与渺小。

D. 作为咏怀诗,本诗用语率真质朴,自然流畅,情感亦丰富,包含了愤慨和感伤等情感。

16.诗的最后两句有何含义?请结合诗歌简要分析。(6分)

15.C

16.①远离官场:诗人因病或假借生病,不再关心官场之事;②皈依道家(或归隐之心):“拟草玄经”表明了其皈依道家的心迹;③未能完全解脱的无奈:“还未成”透露出诗人仕宦之心已无,但还没有完全解脱的无奈。

舒城中学仿真试卷1

(2)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

江城子

【金】元好问

醉来长袖舞鸡鸣,短歌行,壮心惊。西北神州,依旧一新亭。三十六峰长剑在,星斗气,郁峥嵘。

古来豪侠数幽并,鬓星星,竟何成!他日封侯,编简为谁青?一掬钓鱼坛上泪,风浩浩,雨冥冥。

【注释】①“西北神州”二句:金朝曾占有南宋西北疆域,当时又被元人所占,词人与金朝有志之士痛心国丧,欲救国而不能,只得聚会新亭,一洒忧国之泪。②三十六峰:指嵩山。③钓鱼坛:在浙江富春山,相传是东汉高士严子陵隐居垂钓之地。

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.上阕起句突兀,写醉中闻鸡起舞,表示正值国家多事之秋,自己心系社稷,欲有所为。

B.“古来豪侠数幽并”一句承上启下,既谓己尚存豪侠气概,又引出对自身处境的感慨。

C.下阕“他日封侯”一句,舍我其谁的自信豪壮溢于言表,体现了词人清雄豪放的风格。

D.全词情感多处顿挫起伏,而贯穿其中的基调是理想与境遇的矛盾所带来的深沉痛楚。

15.全词两处写景,即上阕“三十六峰长剑在,星斗气,郁峥嵘”与下阕“一掬钓鱼坛上泪,风浩浩,雨冥冥”。请从情景关系的角度分别加以赏析。(6分)

14.C(并非自信豪壮,而是壮志难酬,青史无名的愤懑不甘)

15.上阙寓情于景(或情景交融),将嵩山三十六峰比作剑气直冲星斗的宝剑,渲染出豪壮的意境。(2分)体现词人渴望大展拳脚,收复失地的凌云壮志。(1分)下阙以景结情(寓情于景),描写钓鱼台上风雨如磐,天地迷冥,营造出悲戚迷茫的氛围。(2分)强调词人壮志难酬,年华空老,不得已而隐逸的忧愤和感伤。

舒城中学仿真试卷2

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面两首宋诗,完成14-15题。

观书有感二首

朱熹

其一 其二

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。 昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。

问渠那得清如许?为有源头活水来。 向来枉费推移力,此日中流自在行。

14. 下列对这两首诗的赏析,不恰当的一项是(3分) ( )

A. “半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”描述了“半亩方塘”像一面镜子那样明净,“天光云影”都被它反映出来,闪耀浮动,情态毕现。

B. “问渠”的“渠”,是指方塘。方塘清澈就因其不是无源之水,而是有那永不枯竭的“源头”,源源不断地给它输送了“活水”。

C. “昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻”是说,因为“昨夜”下了大雨,“江边春水”滚滚滔滔,汇入大江,“艨艟巨舰”就如羽毛般浮了起来

D. “向来枉费推移力,此日中流自在行。"这是说突然发现不用枉费力气去推移,巨舰本就能自由自在地漂行在水流中。

15. 宋代罗大经《鹤林玉露》评价这两首诗“借物以明道”,请结合作品加以赏析。(6分)

14. D 【D项“突然发现不用枉费力气去推移,巨舰本就能自由自在地漂行在水流中”对诗句的意思理解不正确。“向来枉费推移力,此日中流自在行”这两句诗意为:往日舟大水浅,众人使劲推船,也是白费力气,而此时春水猛涨,巨舰却自由自在地漂行在水流中。】

15. ①其一:借清澈的方塘需要“源头活水”来阐明人需要不断读书,不断汲取新的知识,心智才能更加开豁、更加敏锐。或者一个人的学问或艺术的成就,自有其深厚的渊源。②其二:借“春水生”让巨舰得以“自在行”来阐明灵感的勃发(或情感一旦触发,或思考一旦茅塞顿开,或基本功夫到家),足以使创作(或写作)文思泉涌,驾轻就熟,流畅自如。

【此题问的是“宋代罗大经《鹤林玉露》中评价这两首诗‘借物以明道’。请结合作品,赏析这一特点”,考生答出借了什么“物”,明了什么“道”,“物”批的是诗歌中的意象,如“其一”中的“方塘”,“源头活水”,“其二”中的“春水”“艨艟巨舰”。“道”指的是诗中揭示出来的道理,“其一”中说的是要不断接受新事物,才能保持思想的活跃与进步,也可以理解为一个人的学问或艺术的成就,自有其深厚的渊源;“其二”说的是艺术创作需要灵感的道理,强调艺术灵感的勃发,足以使得艺术创作流畅自如,也可以理解为创作艺术要基本功夫到家,则熟能生巧,驾驭自如。】

黄山三检

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14-15题。

早春寄怀

【唐】李建勋

家山归未得,又是看春过。

老觉光阴速,闲悲世路多。

风和吹岸柳,雪尽见庭莎。

欲向东溪醉,狂眠一放歌。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是

A.首联与王维《九月九日忆山东兄弟》中“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”一样,都直接表现了自己的游于处境。

B.颔联中的“闲”字表明作者怀才不遇、壮志难酬,只能无聊地悲叹世路难行,看似轻省,实则重于千钧。

C.在这首诗歌中,作者以简练质朴的语言表达自己独特的心理感受,能给读者以丰富的想象空间。

D.诗歌运用虚实结合的手法,将眼前的现实之景与自己的想象联结起来,以虚写实,拓展了诗歌意境。

15.作者在这首诗歌中表达了怎样的思想感情?(6)

蚌埠三检

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14-15题。

送征雁

钱起

秋空万里净,嘹唳独南征。

风急翻霜冷,云开见月惊。

塞长怯去翼,影灭有余声。

怅望遥天外,乡愁满目生。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.秋风寒急,卷动飞霜,使征雁感到凄冷;“冷”字增添了诗歌的悲凉气氛。

B.一“惊”字,既显风卷云开月现之景,又绘征雁形孤影单、见月心惊之状。

C.“塞”句凸显征雁路途的遥远与艰辛,“影”句凸显征雁叫声的高亢嘹亮。

D.尾联卒章显意,呼应开头:诗人观雁南飞,将归思寄托于征雁,乡愁满怀。

15.诗歌首联使用了哪些艺术手法?请结合诗歌进行赏析。(6分)

14.(3分)C(即使大雁已经飞远了,诗人也久久不忍离去,仿佛还听到它凄厉的叫声。因为诗人的家乡在南方,而大雁正在朝南飞去。“影”句凸显的是诗人对家乡的思念之情)

15.(6分)

①动静结合。秋空浩荡,一片空明,这是写静;苍穹之上,孤雁南征,鸣声凄清,这是写动。

②点面结合。万里苍穹,这是面;独飞的征雁,这是点。

③首联描绘了一幅寥廓凄清的秋空雁过图,饱蕴着诗人孤独寂寥、凄怆忧伤的思乡之情。(手法每点2分,答“融情于景”“视听结合”亦可;效果2分)

合肥三检

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗歌,完成14—15题。

渡白沟① 刘因②

蓟门霜落水天愁,匹马冲寒渡白沟。

燕赵山河分上镇,辽金风物异中州。

黄云古戍孤城晚,落日西风一雁秋。

四海知名③半凋落,天涯孤剑独谁投。

【注】①白沟:宋辽签订澶渊之盟,以之为国界。②刘因:元初诗人,一直以南宋为故国。③知名:抗元名士。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联点明了季节、地点和羁旅行程,渲染出秋日北国的苍凉肃杀的氛围。

B.颔联紧扣所见燕赵辽金故地的山河风物,寄寓内心深沉慨叹,含蓄幽远。

C.颈联写诗人独立于古城之上,但见白沟落日秋风、黄云秋雁,百感交集。

D.全诗情景交融,意境高远,呈现悲壮之美,颇有杜甫诗歌沉郁雄浑之风。

15.这首诗表达了诗人哪些愁情?请简要分析。(6分)

14.(3分)C

15.(6分)

①触景悲秋之愁。诗人看到蓟门飞霜、落日秋雁,生发了悲秋之愁。②羁旅独行之愁。

诗人单人匹马,冒着寒冷渡过宋辽分野的白沟河。③怀念故国之愁。眼前已是异域他乡的风

景,由辽金故地想到了宋朝的灭亡。④知音难觅之愁。四海之内的抗元名士,本是自己的知

己,却己半数亡故,自己也不知道将要投奔何处。(每点2分,答出3点即可。)

芜湖市5月模拟

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

石鼻城①

苏轼

平时战国今无在,陌上征夫自不闲。

北客初来试新险,蜀人从此送残山。

独穿暗月朦胧里,愁渡奔河苍茫间。

渐入西南风景变,道边修竹水潺潺。

【注】①石鼻城即宝鸡东北30里的武城镇,相传是诸葛亮所筑,曾是蜀、魏的战场。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联写曾经是古战场的石鼻城,如今一派太平的景象,路上行人各自奔忙。

B.颔联写南来北往的人到此的感受,用"新险""残山"突出石鼻城地势险峻。

C.颈联写"暗月朦胧""奔河苍茫",形象地表现了"独穿""愁渡"的黯然迷蒙。

D.尾联写向西南行进,风景逐渐优美,路旁是修长的翠竹,耳畔是潺潺的流水。

15.宋诗富含理趣,常在具体的形象中蕴藏抽象的哲理。谈谈你从这首诗中读出了哪些理趣。(6分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

14.B("新险""残山"是不同行进方向的人的感受。)

15.(6分)①首联借石鼻城古今变迁,表达对变与不变的思考;②颔联借南北旅人来到石鼻城感受差异,表明角度不同导致体验不同;③末两联借石鼻城两侧景色和旅人感受的变化,形象地表达逆境会转为顺境的信念。(答对一点得2分,言之成理即可)

毛坦厂中学5月月考

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首词,完成14~15题。

鹧鸪天·赠驭说高秀英① (元)王恽

短短罗袿淡淡妆,拂开红袖便当场。掩翻歌扇珠成串,吹落谈霏玉有香。

由汉魏,到隋唐。谁教若辈管兴亡。百年总是逢场戏,拍板门锤②未易当③。

[注]①驭说,即说书。高秀英,当时著名女说书艺人。②拍板门锤,说书时使用的道具。③未易当:没有改换。

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)

A.上阕首句连用叠词“短短”与“淡淡”,写出了说书女打扮素洁得体而脱俗的形象特点。

B.“拂”字准确传神地刻画说书女干净、利落的动作,表现了她嬉笑怒骂、愤世嫉俗的态度。

C.上阕三四两句运用比喻(通感)手法形容艺人说书技高超,谈吐清雅、英爽,如含珠泻玉。

D.上阕写女艺人装束和高超的说书技艺,下阕写说书的内容和作者的感想评论,层次清晰。

15.简要分析词的下阕末尾“百年总是逢场戏,拍板门锤未易当”两句所表达的主旨。(6分)

14.B(“表现了她嬉笑怒骂、愤世嫉俗的态度”这一分析不准确,应是“表现了说书艺人从容、洒脱的风度”)

15.“百年总是逢场戏”意思是说百年兴亡不过是逢场作戏,由此表达了作者对历史兴亡的感慨;(3分)(如答“百年总是逢场戏”是说说书艺人说书作场、讲古论今,也不过是逢场作戏,其间说书人自己的辛酸苦楚又有几人能知。也给3分)“拍板门锤未易当”语带讥讽,百年兴亡不过逢场作戏,被说书人顷刻道破,成为说书人的笑谈。(3分)

合肥七中第六次月考试卷

阅读下面这首唐诗,回答14~15题。

别韦参军(节选)

高适

世人遇我同众人,唯君于我最相亲。

且喜百年见交态,未尝一日辞家贫。

弹棋击筑白日晚,纵酒高歌杨柳春。

欢娱未尽分散去,使我惆怅惊心神。

丈夫不作儿女别,临歧涕泪沾衣巾。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( ?)(3分)

A.前两句将世人和韦参军对我的态度对比,暗含自己对友人的感激和不被赏识的辛酸。

B.三四句既表达能和韦参军相交如此之久的欣喜,也写出自己因家贫而长期备受煎熬。

C.本诗七八句,写诗人与韦参军即将分别,直抒胸臆,表达了自己内心的不舍与惆怅。

D.结尾写离别而不显颓废,惜别仍发豪放之情,与《杜少府之任蜀州》尾联意相近。

15.请结合全诗赏析“弹棋击筑白日晚,纵酒高歌杨柳春”。(6分)

14.B(“因家贫而长期备受煎熬”不当,辞为拒绝之意,意为韦参军从未以家贫为由拒绝我,突出我和韦参军情谊深厚。)

15.(6分)①虚写,通过回忆一起弹琴、下棋、击筑、喝酒、高歌的恣意生活,突出两人友谊的深厚。②对比,将过去欢乐与如今的离别惆怅形成强烈的反差。③为下面的抒情做了铺垫,更好地表达诗人在面临分别时,内心的不舍。(若从叙事抒情和语言等角度分析,可酌情给分。)

肥东县高级中学5月模拟

(三)古代诗歌阅读(本题共2小题,10分)

阅读下面的唐诗,完成下面15~16小题。

郡斋

明·李攀龙

金虎署中谁大名,我今出守邢州城。

折腰差自强人意,白眼那堪无宦情。

世路悠悠几知己,风尘落落一狂生。

春来病起少吏事,拟草玄经还未成。

注:金虎署,指刑部。

15.下列对这首诗的赏析不正确的一项是(4分)( )

A. 首句写诗人曾在刑部声名显赫,次句写如今出守邢州,两相对比突出了诗人失意之情。

B. “折腰”句写出了当时官场奴颜婢膝膝的丑态,“白眼”句则道尽了官场的人情淡薄。

C. 本诗的第三联诗人在慨叹知音难觅的同时,也写出了自己在茫茫人世间的孤独与渺小。

D. 作为咏怀诗,本诗用语率真质朴,自然流畅,情感亦丰富,包含了愤慨和感伤等情感。

16.诗的最后两句有何含义?请结合诗歌简要分析。(6分)

15.C

16.①远离官场:诗人因病或假借生病,不再关心官场之事;②皈依道家(或归隐之心):“拟草玄经”表明了其皈依道家的心迹;③未能完全解脱的无奈:“还未成”透露出诗人仕宦之心已无,但还没有完全解脱的无奈。

舒城中学仿真试卷1

(2)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

江城子

【金】元好问

醉来长袖舞鸡鸣,短歌行,壮心惊。西北神州,依旧一新亭。三十六峰长剑在,星斗气,郁峥嵘。

古来豪侠数幽并,鬓星星,竟何成!他日封侯,编简为谁青?一掬钓鱼坛上泪,风浩浩,雨冥冥。

【注释】①“西北神州”二句:金朝曾占有南宋西北疆域,当时又被元人所占,词人与金朝有志之士痛心国丧,欲救国而不能,只得聚会新亭,一洒忧国之泪。②三十六峰:指嵩山。③钓鱼坛:在浙江富春山,相传是东汉高士严子陵隐居垂钓之地。

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.上阕起句突兀,写醉中闻鸡起舞,表示正值国家多事之秋,自己心系社稷,欲有所为。

B.“古来豪侠数幽并”一句承上启下,既谓己尚存豪侠气概,又引出对自身处境的感慨。

C.下阕“他日封侯”一句,舍我其谁的自信豪壮溢于言表,体现了词人清雄豪放的风格。

D.全词情感多处顿挫起伏,而贯穿其中的基调是理想与境遇的矛盾所带来的深沉痛楚。

15.全词两处写景,即上阕“三十六峰长剑在,星斗气,郁峥嵘”与下阕“一掬钓鱼坛上泪,风浩浩,雨冥冥”。请从情景关系的角度分别加以赏析。(6分)

14.C(并非自信豪壮,而是壮志难酬,青史无名的愤懑不甘)

15.上阙寓情于景(或情景交融),将嵩山三十六峰比作剑气直冲星斗的宝剑,渲染出豪壮的意境。(2分)体现词人渴望大展拳脚,收复失地的凌云壮志。(1分)下阙以景结情(寓情于景),描写钓鱼台上风雨如磐,天地迷冥,营造出悲戚迷茫的氛围。(2分)强调词人壮志难酬,年华空老,不得已而隐逸的忧愤和感伤。

舒城中学仿真试卷2

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面两首宋诗,完成14-15题。

观书有感二首

朱熹

其一 其二

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。 昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。

问渠那得清如许?为有源头活水来。 向来枉费推移力,此日中流自在行。

14. 下列对这两首诗的赏析,不恰当的一项是(3分) ( )

A. “半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”描述了“半亩方塘”像一面镜子那样明净,“天光云影”都被它反映出来,闪耀浮动,情态毕现。

B. “问渠”的“渠”,是指方塘。方塘清澈就因其不是无源之水,而是有那永不枯竭的“源头”,源源不断地给它输送了“活水”。

C. “昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻”是说,因为“昨夜”下了大雨,“江边春水”滚滚滔滔,汇入大江,“艨艟巨舰”就如羽毛般浮了起来

D. “向来枉费推移力,此日中流自在行。"这是说突然发现不用枉费力气去推移,巨舰本就能自由自在地漂行在水流中。

15. 宋代罗大经《鹤林玉露》评价这两首诗“借物以明道”,请结合作品加以赏析。(6分)

14. D 【D项“突然发现不用枉费力气去推移,巨舰本就能自由自在地漂行在水流中”对诗句的意思理解不正确。“向来枉费推移力,此日中流自在行”这两句诗意为:往日舟大水浅,众人使劲推船,也是白费力气,而此时春水猛涨,巨舰却自由自在地漂行在水流中。】

15. ①其一:借清澈的方塘需要“源头活水”来阐明人需要不断读书,不断汲取新的知识,心智才能更加开豁、更加敏锐。或者一个人的学问或艺术的成就,自有其深厚的渊源。②其二:借“春水生”让巨舰得以“自在行”来阐明灵感的勃发(或情感一旦触发,或思考一旦茅塞顿开,或基本功夫到家),足以使创作(或写作)文思泉涌,驾轻就熟,流畅自如。

【此题问的是“宋代罗大经《鹤林玉露》中评价这两首诗‘借物以明道’。请结合作品,赏析这一特点”,考生答出借了什么“物”,明了什么“道”,“物”批的是诗歌中的意象,如“其一”中的“方塘”,“源头活水”,“其二”中的“春水”“艨艟巨舰”。“道”指的是诗中揭示出来的道理,“其一”中说的是要不断接受新事物,才能保持思想的活跃与进步,也可以理解为一个人的学问或艺术的成就,自有其深厚的渊源;“其二”说的是艺术创作需要灵感的道理,强调艺术灵感的勃发,足以使得艺术创作流畅自如,也可以理解为创作艺术要基本功夫到家,则熟能生巧,驾驭自如。】

同课章节目录