2019湘教版地理七上教案:4.3 影响气候的主要因素

文档属性

| 名称 | 2019湘教版地理七上教案:4.3 影响气候的主要因素 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 886.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-05-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

4.3 影响气候的主要因素

第1课时 地球形状与气候 地球运动与气候

教

学

目

标

一、知识与技能

1.阅读材料说出影响气候的主要因素。

2.利用图示,知道太阳直射与斜射下太阳辐射强弱的差异,分析地球形状对气候的影响。

3.利用图片,对比地球运动造成地球表面太阳辐射时间和空间的分布差异,举例说明地球运动对天气、气候的影响。

二、过程与方法

通过读图、演示、探究及观看微课认识地球运动的一般规律。

三、情感、态度与价值观

培养学生观察地理现象,积极开展合作探究,运用地理原理解释常见地理现象的科学态度。

四、教学重难点

重点:

1.地球形状对气候的影响。

2.地球运动对气候的影响。

难点:地球运动对气候的影响。

教

学

过

程

新

课

导

入

(多媒体播放课件)出示图片“世界年平均气温分布图”“世界年平均降水量分布图”,说出赤道和两极气温和降水方面的不同。(赤道地区气温高、降水多;两极地区气温低、降水少)。

设问:大家想一想,是什么原因造成了世界气候的千差万别呢?

自

主

学

习

出示学案,学生自学,教师巡回指导。

一、地球形状与气候

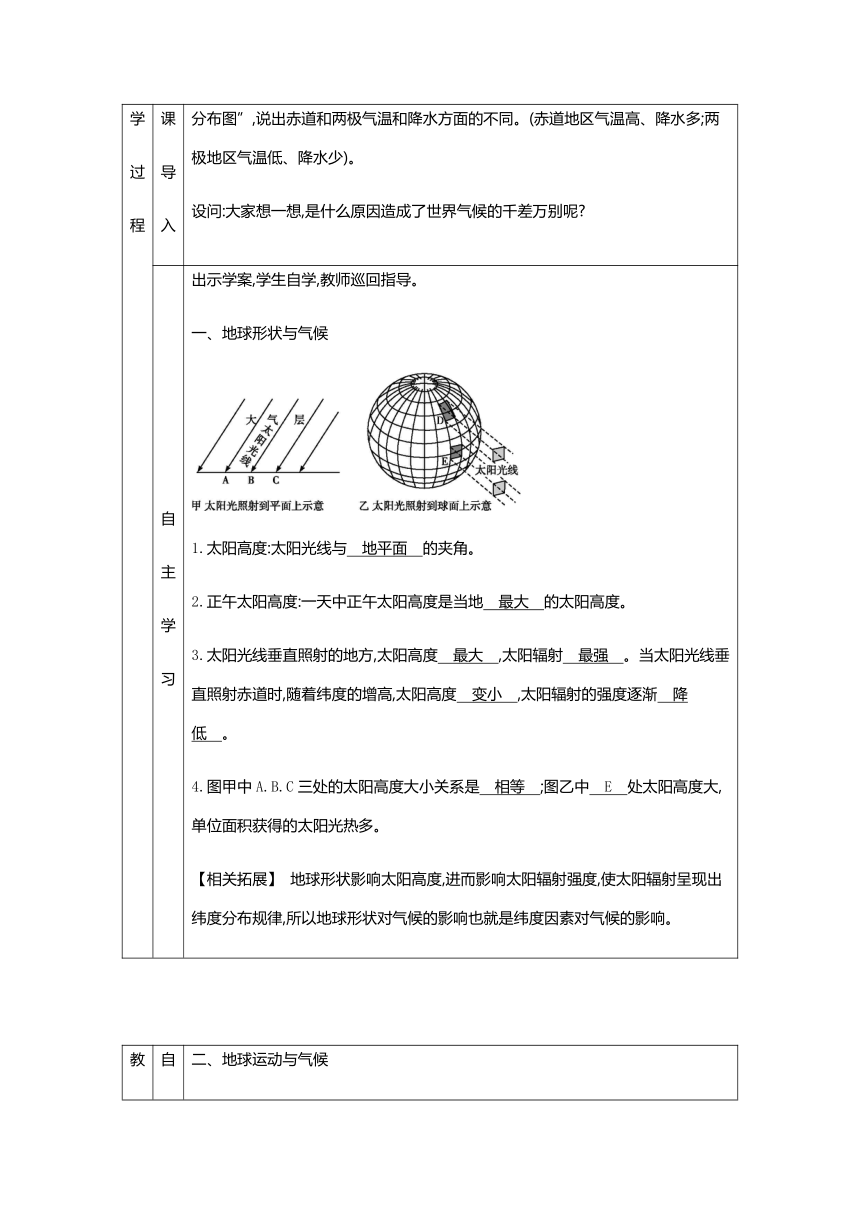

1.太阳高度:太阳光线与 地平面 的夹角。?

2.正午太阳高度:一天中正午太阳高度是当地 最大 的太阳高度。?

3.太阳光线垂直照射的地方,太阳高度 最大 ,太阳辐射 最强 。当太阳光线垂直照射赤道时,随着纬度的增高,太阳高度 变小 ,太阳辐射的强度逐渐 降低 。?

4.图甲中A.B.C三处的太阳高度大小关系是 相等 ;图乙中 E 处太阳高度大,单位面积获得的太阳光热多。?

【相关拓展】 地球形状影响太阳高度,进而影响太阳辐射强度,使太阳辐射呈现出纬度分布规律,所以地球形状对气候的影响也就是纬度因素对气候的影响。

教

学

过

程

自

主

学

习

二、地球运动与气候

1.地球自转与气候

(1)每时每刻都在改变着一个地方的 太阳辐射 强度。?

(2)一天中, 正午 太阳高度最大。?

2.地球公转与气候

(1)特征及其影响

特征

地轴与地球公转轨道的平面约成 66.5° 的固定夹角?

影响

一年内太阳光线的直射点有规律的在 南北回归线 之间移动,各地正午的太阳高度也随之发生有规律的变化?

(2)二分二至(以北半球为例)

节气

时间

太阳直射点

昼夜长短

极昼极夜

春分

3月21日 前后?

赤道?

全球昼夜平分

无

夏至

6月22日 前后?

北回归线?

昼长夜短 (越向北昼越长)?

北极圈及其以北为 极昼 ,南极圈及其以南为 极夜 ?

秋分

9月23日 前后?

赤道?

全球昼夜平分

无

冬至

12月22日 前后?

南回归线?

昼短夜长 (越向北昼越短)?

北极圈及其以北为 极夜 ,南极圈及其以南为 极昼 ?

(3)四季更替:在 中 纬度地区表现明显。?

(4)五带划分:根据各地获得太阳光热的多少,以及是否有太阳光线的 垂直照射 、是否有极昼极夜现象,将地球表面划分为“五带”。?

五带名称

有(无)太阳直射

有(无)极昼、极夜现象

A 热带?

有?

无?

B 北温带 、C 南温带 ?

无?

无?

D 北寒带 、E 南寒带 ?

无?

有?

教

学

过

程

合

作

探

究

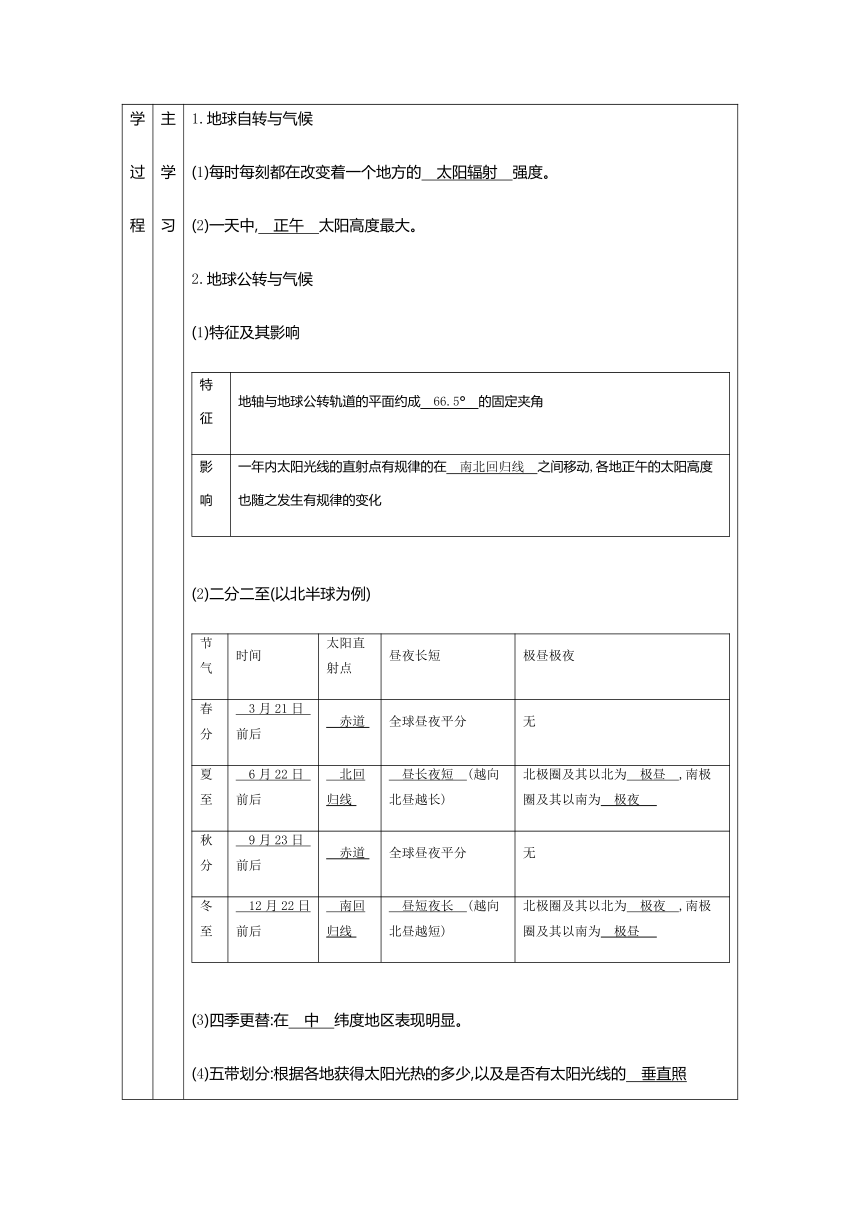

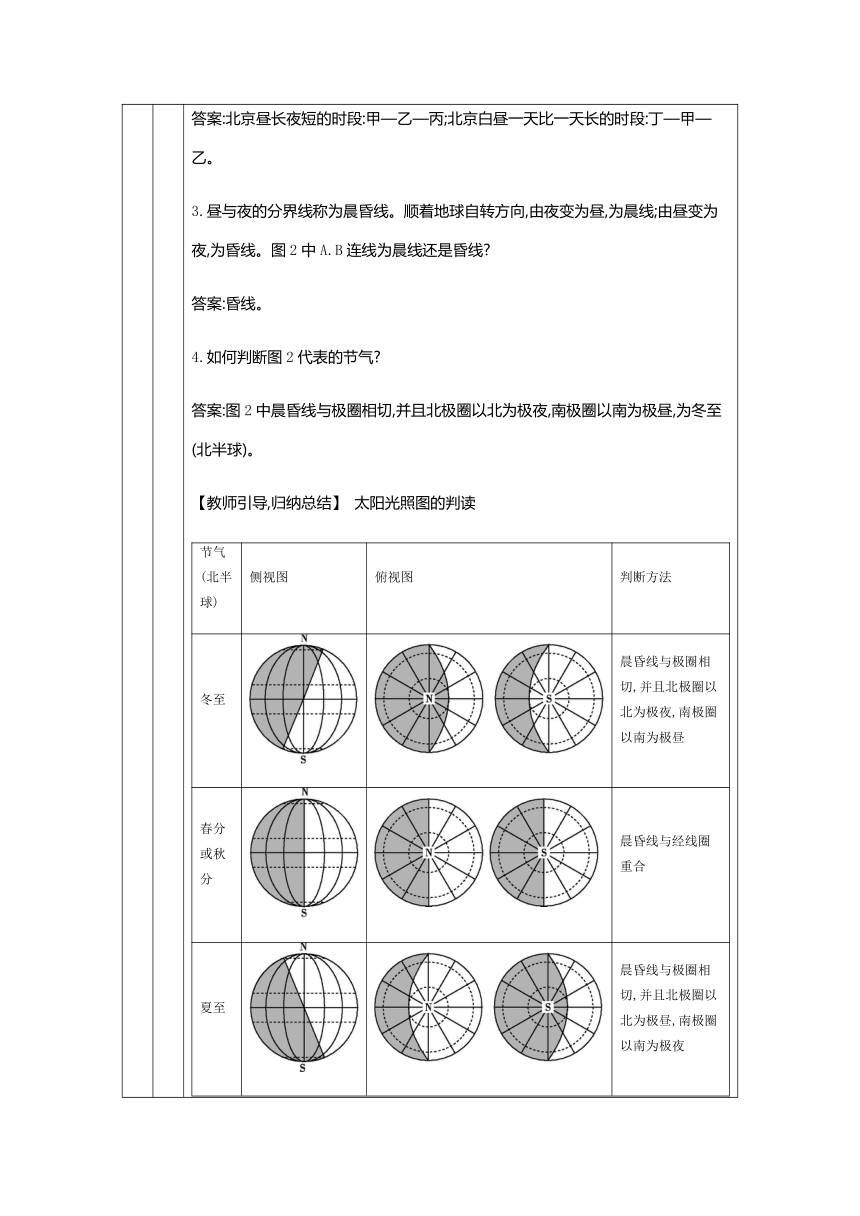

探究点 地球公转示意图和太阳光照图的判读(以北半球为例)

1.读图1,如何判断甲、乙、丙、丁代表的节气?

答案:乙处太阳直射北回归线,北半球为夏至;丁处太阳直射南回归线,北半球为冬至;甲、丙太阳直射赤道,为春分或秋分。根据地球公转方向和夏至、冬至的相对位置判断,甲为春分,乙为秋分。

2.读图1,分别指出北京昼长夜短的时段和北京白昼一天比一天长的时段。

答案:北京昼长夜短的时段:甲—乙—丙;北京白昼一天比一天长的时段:丁—甲—乙。

3.昼与夜的分界线称为晨昏线。顺着地球自转方向,由夜变为昼,为晨线;由昼变为夜,为昏线。图2中A.B连线为晨线还是昏线?

答案:昏线。

4.如何判断图2代表的节气?

答案:图2中晨昏线与极圈相切,并且北极圈以北为极夜,南极圈以南为极昼,为冬至(北半球)。

【教师引导,归纳总结】 太阳光照图的判读

节气(北半球)

侧视图

俯视图

判断方法

冬至

晨昏线与极圈相切,并且北极圈以北为极夜,南极圈以南为极昼

春分或秋分

晨昏线与经线圈重合

夏至

晨昏线与极圈相切,并且北极圈以北为极昼,南极圈以南为极夜

多媒体播放微课《地球形状与气候》《地球运动与气候》《太阳直射点的移动》。

教

学

过

程

课

堂

总

结

本节课主要学习了地球形状与气候、地球运动与气候。由于地球是个不规则的球体,所以在同一时间内,各地获得的太阳辐射不同。低纬度地区太阳高度大,获得的太阳辐射强;高纬度地区太阳高度小,获得的太阳辐射弱。因而从低纬度向两极气温逐渐降低。地球不但在自转,而且还在斜着身子绕日公转。地球在公转时,地轴始终是倾斜的,而且倾斜角度是不变的,永远指向北极星附近。地球公转及其这一特点,造成了太阳光热在不同纬度地带分布和地球不同季节分配。地球的形状、地球的运动造成了地球上不同纬度地区获得的热量不同的同时也导致了各地气候有规律的变化。

板

书

设

计

当

堂

达

标

读“3月21日不同纬度地区正午影长示意图”,回答1~3题:

1.造成图中同一时刻三地影长不同的原因是( A )

A.地球是球体 B.天气的变化

C.地球的自转 D.地形的差异

2.这一天,太阳直射点位于( B )

A.40°N B.赤道 C.北回归线 D.南回归线

3.这一天的节气是( A )

A.春分 B.夏至 C.秋分 D.冬至

读“地球公转示意图”,回答4~5题:

4. “五一节”时,地球位于公转轨道的 ( A )

A.甲、乙之间 B.乙、丙之间 C.丙、丁之间 D.丁、甲之间

5.当地球公转到乙处时( B )

A.南极出现极昼 B.北京昼长夜短

C.太阳直射南回归线 D.南半球的澳大利亚处于夏季

素材拓展

第2课时 海陆分布与气候 地形地势与气候 人类活动与气候

教

学

目

标

一、知识与技能

1.知道并能简单分析海陆分布对气温变化的影响。

2.能举例说明地形对气温和降水的影响。

3.认识人类活动对气候状况产生的深刻影响。

二、过程与方法

1.通过探究活动和观看微课认识海陆分布对气候的影响。

2.通过观看微课及相关视频,了解人类活动对气候的影响及全球变暖带来的危害。

三、情感、态度与价值观

树立气候变化的全球观念及保护环境从我做起的情感、态度、价值观。

四、教学重难点

重点:海陆分布、地形地势对气温和降水的影响。

难点:海陆分布对气温的影响。

教

学

过

程

新

课

导

入

“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”这句话反映了新疆气候的独特性,这是什么原因造成的呢?“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”这句诗词又反映了怎样的气候变化呢?今天我们一起来探寻这些气候特点和变化形成的主要影响因素。

自

主

学

习

出示学案,学生自学,教师巡回指导。

一、海陆分布与气候

1.海洋与陆地的物理性质不同:把图1两个玻璃容器同时置于太阳下照射两小时, B 温度计的读数高;把两个容器同时移入室内,两小时后, A 温度计的读数高。这说明陆地比海洋受热 快 、放热 快 。?

教

学

过

程

自

主

学

习

2.海洋与陆地的气温差异

(1)列表比较图2五城市气温年较差。

城市

伦敦

布鲁塞尔

柏林

华沙

基辅

气温年较差(℃)

13 ?

14.7 ?

18.3 ?

21.3 ?

24.9 ?

(2)总结:距离海洋越远,气温年较差 越大 。?

(3)规律总结

①同纬度的海洋和陆地:夏季 陆地 气温高,冬季 海洋 气温高。?

②同纬度的沿海与内陆相比:沿海地区温差 小 ,内陆地区温差 大 。?

(4)一年中,北半球中纬度地区,陆地月平均气温最高和最低的月份一般分别出现在 7 月、 1 月,而海洋则分别出现在 8 月、 2 月。?

3.影响降水:近海迎海风的地区降水 多 ,内陆地区降水 少 。?

二、地形地势与气候

1.地形对气候的影响

(1)山脉对太阳辐射的屏障作用:使得山地阴坡气温 低 ,阳坡气温 高 。?

(2)山脉对低层空气运动的阻挡作用:山地迎风坡降水 多 ,背风坡降水 少 。?

2.地势对气候的影响:气温随地势的增高而降低。一般情况下,海拔每增高100米,气温约下降 0.6℃ 。?

三、人类活动与气候

1.人类活动对气候的影响

(1)有利影响: 人工造林 、修建水库和灌溉工程,可使局部地区气候有所改善。?

(2)不利影响:任意砍伐森林,则可能使当地气候恶化;在人口密度大、工业集中的城市形成城市 热岛效应 ;人类排放的二氧化碳等温室气体使 全球气温升高 ;排放出的氯氟化合物破坏 臭氧层 等。?

2.城市热岛效应:中心城区的气温比郊区 高 ,风速比郊区 小 , 上升 气流显著,雾和低云增多。?

合

作

探

究

探究点 影响气候的主要因素

1.下图是亚欧大陆上四个地区的气候资料图。读图,回答(1)~(2)题:

(1)读图比较A.B两地的气温、降水状况,并说明导致两地气候差异的主要因素。

答案:A地终年高温多雨,B地终年寒冷干燥,主要影响因素是纬度位置。

(2)读图比较C.D两地的气温、降水状况,并说明导致两地气候差异的主要因素。

答案:C地夏季高温多雨,冬季寒冷干燥;D地冬冷夏热,降水较少。主要影响因素是海陆位置。

教

学

过

程

合

作

探

究

2.下图为安第斯山脉南段地形及东、西两侧景观图,读图,回答下列问题:

(1)图示区域主要盛行什么风?

答案:主要盛行来自太平洋的西风。

(2)由安第斯山脉东、西两侧景观说出两侧降水的差异。

答案:安第斯山脉西侧为湿润的森林景观,东侧为干旱的荒漠景观,这说明西侧降水多,东侧降水少。

(3)试分析A.B两地降水形成差异的原因。

答案:A地处于山脉迎风坡,来自太平洋的湿润空气因地形抬升,形成地形雨;而B地处于背风坡,空气下沉,不易形成降水。

(4)如果图中山麓地带海拔200米,气温为10℃,计算山顶处(海拔2 000米)气温为多少?

答案:海拔每升高100米,气温约下降0.6℃,故山顶气温=10-(2 000-200)÷100×0.6=-0.8℃。

【教师引导,归纳总结】 不同地区,影响气候的主导因素不一样。纬度位置是影响低纬度地区和高纬度地区气候的主导因素;海陆位置是影响中纬度地区气候的主导因素。

多媒体播放微课《海陆分布与气候》《地形地势与气候》《人类活动与气候》《全球变暖的危害》。

课

堂

总

结

本节课主要学习了海陆分布与气候、地形地势与气候、人类活动与气候。海面吸热慢,散热也慢,气温相较于陆地变化小。因此,一年中或一昼夜的气温变化,陆地大于海洋,内陆地区大于沿海地区。地形的影响使山地迎风坡和背风坡存在降水差异,山上和山下存在气温差异。地球上许多地区表现出的气候现象是由于人类活动引起的。

板

书

设

计

教

学

过

程

当

堂

达

标

1.同纬度的海洋和陆地相比( B )

A.冬季大陆气温高

B.夏季大陆气温高

C.一年四季大陆气温高

D.海洋冬夏气温都低

2.影响北戴河成为著名的避暑胜地的最主要因素是( C )

A.地形 B.纬度位置

C.海陆位置 D.人为因素

3.“山前桃花山后雪”诗句中蕴含的地理原理是( B )

A.山前山后纬度不同,气温差异大

B.阳坡气温高,阴坡气温低

C.海拔升高,气温降低

D.海陆位置影响气候

读“某城市‘热岛效应’示意图”,回答4~5题:

4.关于“热岛效应”的影响,正确的是( D )

A.减小了污染范围

B.提高市区的温度

C.改善了郊区的空气质量

D.降低市区污染程度

5.可以减弱“热岛效应”的措施是( C )

A.在市区建设高层建筑

B.在郊区兴建商业中心

C.在市区增加绿地面积

D.在郊区建设工业园

第1课时 地球形状与气候 地球运动与气候

教

学

目

标

一、知识与技能

1.阅读材料说出影响气候的主要因素。

2.利用图示,知道太阳直射与斜射下太阳辐射强弱的差异,分析地球形状对气候的影响。

3.利用图片,对比地球运动造成地球表面太阳辐射时间和空间的分布差异,举例说明地球运动对天气、气候的影响。

二、过程与方法

通过读图、演示、探究及观看微课认识地球运动的一般规律。

三、情感、态度与价值观

培养学生观察地理现象,积极开展合作探究,运用地理原理解释常见地理现象的科学态度。

四、教学重难点

重点:

1.地球形状对气候的影响。

2.地球运动对气候的影响。

难点:地球运动对气候的影响。

教

学

过

程

新

课

导

入

(多媒体播放课件)出示图片“世界年平均气温分布图”“世界年平均降水量分布图”,说出赤道和两极气温和降水方面的不同。(赤道地区气温高、降水多;两极地区气温低、降水少)。

设问:大家想一想,是什么原因造成了世界气候的千差万别呢?

自

主

学

习

出示学案,学生自学,教师巡回指导。

一、地球形状与气候

1.太阳高度:太阳光线与 地平面 的夹角。?

2.正午太阳高度:一天中正午太阳高度是当地 最大 的太阳高度。?

3.太阳光线垂直照射的地方,太阳高度 最大 ,太阳辐射 最强 。当太阳光线垂直照射赤道时,随着纬度的增高,太阳高度 变小 ,太阳辐射的强度逐渐 降低 。?

4.图甲中A.B.C三处的太阳高度大小关系是 相等 ;图乙中 E 处太阳高度大,单位面积获得的太阳光热多。?

【相关拓展】 地球形状影响太阳高度,进而影响太阳辐射强度,使太阳辐射呈现出纬度分布规律,所以地球形状对气候的影响也就是纬度因素对气候的影响。

教

学

过

程

自

主

学

习

二、地球运动与气候

1.地球自转与气候

(1)每时每刻都在改变着一个地方的 太阳辐射 强度。?

(2)一天中, 正午 太阳高度最大。?

2.地球公转与气候

(1)特征及其影响

特征

地轴与地球公转轨道的平面约成 66.5° 的固定夹角?

影响

一年内太阳光线的直射点有规律的在 南北回归线 之间移动,各地正午的太阳高度也随之发生有规律的变化?

(2)二分二至(以北半球为例)

节气

时间

太阳直射点

昼夜长短

极昼极夜

春分

3月21日 前后?

赤道?

全球昼夜平分

无

夏至

6月22日 前后?

北回归线?

昼长夜短 (越向北昼越长)?

北极圈及其以北为 极昼 ,南极圈及其以南为 极夜 ?

秋分

9月23日 前后?

赤道?

全球昼夜平分

无

冬至

12月22日 前后?

南回归线?

昼短夜长 (越向北昼越短)?

北极圈及其以北为 极夜 ,南极圈及其以南为 极昼 ?

(3)四季更替:在 中 纬度地区表现明显。?

(4)五带划分:根据各地获得太阳光热的多少,以及是否有太阳光线的 垂直照射 、是否有极昼极夜现象,将地球表面划分为“五带”。?

五带名称

有(无)太阳直射

有(无)极昼、极夜现象

A 热带?

有?

无?

B 北温带 、C 南温带 ?

无?

无?

D 北寒带 、E 南寒带 ?

无?

有?

教

学

过

程

合

作

探

究

探究点 地球公转示意图和太阳光照图的判读(以北半球为例)

1.读图1,如何判断甲、乙、丙、丁代表的节气?

答案:乙处太阳直射北回归线,北半球为夏至;丁处太阳直射南回归线,北半球为冬至;甲、丙太阳直射赤道,为春分或秋分。根据地球公转方向和夏至、冬至的相对位置判断,甲为春分,乙为秋分。

2.读图1,分别指出北京昼长夜短的时段和北京白昼一天比一天长的时段。

答案:北京昼长夜短的时段:甲—乙—丙;北京白昼一天比一天长的时段:丁—甲—乙。

3.昼与夜的分界线称为晨昏线。顺着地球自转方向,由夜变为昼,为晨线;由昼变为夜,为昏线。图2中A.B连线为晨线还是昏线?

答案:昏线。

4.如何判断图2代表的节气?

答案:图2中晨昏线与极圈相切,并且北极圈以北为极夜,南极圈以南为极昼,为冬至(北半球)。

【教师引导,归纳总结】 太阳光照图的判读

节气(北半球)

侧视图

俯视图

判断方法

冬至

晨昏线与极圈相切,并且北极圈以北为极夜,南极圈以南为极昼

春分或秋分

晨昏线与经线圈重合

夏至

晨昏线与极圈相切,并且北极圈以北为极昼,南极圈以南为极夜

多媒体播放微课《地球形状与气候》《地球运动与气候》《太阳直射点的移动》。

教

学

过

程

课

堂

总

结

本节课主要学习了地球形状与气候、地球运动与气候。由于地球是个不规则的球体,所以在同一时间内,各地获得的太阳辐射不同。低纬度地区太阳高度大,获得的太阳辐射强;高纬度地区太阳高度小,获得的太阳辐射弱。因而从低纬度向两极气温逐渐降低。地球不但在自转,而且还在斜着身子绕日公转。地球在公转时,地轴始终是倾斜的,而且倾斜角度是不变的,永远指向北极星附近。地球公转及其这一特点,造成了太阳光热在不同纬度地带分布和地球不同季节分配。地球的形状、地球的运动造成了地球上不同纬度地区获得的热量不同的同时也导致了各地气候有规律的变化。

板

书

设

计

当

堂

达

标

读“3月21日不同纬度地区正午影长示意图”,回答1~3题:

1.造成图中同一时刻三地影长不同的原因是( A )

A.地球是球体 B.天气的变化

C.地球的自转 D.地形的差异

2.这一天,太阳直射点位于( B )

A.40°N B.赤道 C.北回归线 D.南回归线

3.这一天的节气是( A )

A.春分 B.夏至 C.秋分 D.冬至

读“地球公转示意图”,回答4~5题:

4. “五一节”时,地球位于公转轨道的 ( A )

A.甲、乙之间 B.乙、丙之间 C.丙、丁之间 D.丁、甲之间

5.当地球公转到乙处时( B )

A.南极出现极昼 B.北京昼长夜短

C.太阳直射南回归线 D.南半球的澳大利亚处于夏季

素材拓展

第2课时 海陆分布与气候 地形地势与气候 人类活动与气候

教

学

目

标

一、知识与技能

1.知道并能简单分析海陆分布对气温变化的影响。

2.能举例说明地形对气温和降水的影响。

3.认识人类活动对气候状况产生的深刻影响。

二、过程与方法

1.通过探究活动和观看微课认识海陆分布对气候的影响。

2.通过观看微课及相关视频,了解人类活动对气候的影响及全球变暖带来的危害。

三、情感、态度与价值观

树立气候变化的全球观念及保护环境从我做起的情感、态度、价值观。

四、教学重难点

重点:海陆分布、地形地势对气温和降水的影响。

难点:海陆分布对气温的影响。

教

学

过

程

新

课

导

入

“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”这句话反映了新疆气候的独特性,这是什么原因造成的呢?“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”这句诗词又反映了怎样的气候变化呢?今天我们一起来探寻这些气候特点和变化形成的主要影响因素。

自

主

学

习

出示学案,学生自学,教师巡回指导。

一、海陆分布与气候

1.海洋与陆地的物理性质不同:把图1两个玻璃容器同时置于太阳下照射两小时, B 温度计的读数高;把两个容器同时移入室内,两小时后, A 温度计的读数高。这说明陆地比海洋受热 快 、放热 快 。?

教

学

过

程

自

主

学

习

2.海洋与陆地的气温差异

(1)列表比较图2五城市气温年较差。

城市

伦敦

布鲁塞尔

柏林

华沙

基辅

气温年较差(℃)

13 ?

14.7 ?

18.3 ?

21.3 ?

24.9 ?

(2)总结:距离海洋越远,气温年较差 越大 。?

(3)规律总结

①同纬度的海洋和陆地:夏季 陆地 气温高,冬季 海洋 气温高。?

②同纬度的沿海与内陆相比:沿海地区温差 小 ,内陆地区温差 大 。?

(4)一年中,北半球中纬度地区,陆地月平均气温最高和最低的月份一般分别出现在 7 月、 1 月,而海洋则分别出现在 8 月、 2 月。?

3.影响降水:近海迎海风的地区降水 多 ,内陆地区降水 少 。?

二、地形地势与气候

1.地形对气候的影响

(1)山脉对太阳辐射的屏障作用:使得山地阴坡气温 低 ,阳坡气温 高 。?

(2)山脉对低层空气运动的阻挡作用:山地迎风坡降水 多 ,背风坡降水 少 。?

2.地势对气候的影响:气温随地势的增高而降低。一般情况下,海拔每增高100米,气温约下降 0.6℃ 。?

三、人类活动与气候

1.人类活动对气候的影响

(1)有利影响: 人工造林 、修建水库和灌溉工程,可使局部地区气候有所改善。?

(2)不利影响:任意砍伐森林,则可能使当地气候恶化;在人口密度大、工业集中的城市形成城市 热岛效应 ;人类排放的二氧化碳等温室气体使 全球气温升高 ;排放出的氯氟化合物破坏 臭氧层 等。?

2.城市热岛效应:中心城区的气温比郊区 高 ,风速比郊区 小 , 上升 气流显著,雾和低云增多。?

合

作

探

究

探究点 影响气候的主要因素

1.下图是亚欧大陆上四个地区的气候资料图。读图,回答(1)~(2)题:

(1)读图比较A.B两地的气温、降水状况,并说明导致两地气候差异的主要因素。

答案:A地终年高温多雨,B地终年寒冷干燥,主要影响因素是纬度位置。

(2)读图比较C.D两地的气温、降水状况,并说明导致两地气候差异的主要因素。

答案:C地夏季高温多雨,冬季寒冷干燥;D地冬冷夏热,降水较少。主要影响因素是海陆位置。

教

学

过

程

合

作

探

究

2.下图为安第斯山脉南段地形及东、西两侧景观图,读图,回答下列问题:

(1)图示区域主要盛行什么风?

答案:主要盛行来自太平洋的西风。

(2)由安第斯山脉东、西两侧景观说出两侧降水的差异。

答案:安第斯山脉西侧为湿润的森林景观,东侧为干旱的荒漠景观,这说明西侧降水多,东侧降水少。

(3)试分析A.B两地降水形成差异的原因。

答案:A地处于山脉迎风坡,来自太平洋的湿润空气因地形抬升,形成地形雨;而B地处于背风坡,空气下沉,不易形成降水。

(4)如果图中山麓地带海拔200米,气温为10℃,计算山顶处(海拔2 000米)气温为多少?

答案:海拔每升高100米,气温约下降0.6℃,故山顶气温=10-(2 000-200)÷100×0.6=-0.8℃。

【教师引导,归纳总结】 不同地区,影响气候的主导因素不一样。纬度位置是影响低纬度地区和高纬度地区气候的主导因素;海陆位置是影响中纬度地区气候的主导因素。

多媒体播放微课《海陆分布与气候》《地形地势与气候》《人类活动与气候》《全球变暖的危害》。

课

堂

总

结

本节课主要学习了海陆分布与气候、地形地势与气候、人类活动与气候。海面吸热慢,散热也慢,气温相较于陆地变化小。因此,一年中或一昼夜的气温变化,陆地大于海洋,内陆地区大于沿海地区。地形的影响使山地迎风坡和背风坡存在降水差异,山上和山下存在气温差异。地球上许多地区表现出的气候现象是由于人类活动引起的。

板

书

设

计

教

学

过

程

当

堂

达

标

1.同纬度的海洋和陆地相比( B )

A.冬季大陆气温高

B.夏季大陆气温高

C.一年四季大陆气温高

D.海洋冬夏气温都低

2.影响北戴河成为著名的避暑胜地的最主要因素是( C )

A.地形 B.纬度位置

C.海陆位置 D.人为因素

3.“山前桃花山后雪”诗句中蕴含的地理原理是( B )

A.山前山后纬度不同,气温差异大

B.阳坡气温高,阴坡气温低

C.海拔升高,气温降低

D.海陆位置影响气候

读“某城市‘热岛效应’示意图”,回答4~5题:

4.关于“热岛效应”的影响,正确的是( D )

A.减小了污染范围

B.提高市区的温度

C.改善了郊区的空气质量

D.降低市区污染程度

5.可以减弱“热岛效应”的措施是( C )

A.在市区建设高层建筑

B.在郊区兴建商业中心

C.在市区增加绿地面积

D.在郊区建设工业园