人教部编版语文八下课外古诗词诵读(二)课件

文档属性

| 名称 | 人教部编版语文八下课外古诗词诵读(二)课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-22 10:26:05 | ||

图片预览

文档简介

课外古诗词诵读(二)

语文人教部编版 八年级下

(一)题破山寺后禅院

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此俱寂,但余钟磬音。

唐诗、五言律诗、写景诗

新知导入

常建,盛唐著名诗人,有《常建集》,与王昌龄是朋友。一生仕途不得志,晚年的生活基本上是寄情琴酒,隐居作诗。这首诗抒发了寄情山水的隐逸情怀。

诗人清晨登破山,入兴福寺,见旭日初升,光照山林,又穿过寺中竹丛小路,走到幽深的后院,发现唱经礼佛的禅房就在后院花丛树林深处。面对这幽美的圣境,作者慨然命笔,写出了这寄托自己遁世情怀诗篇。

新知讲解

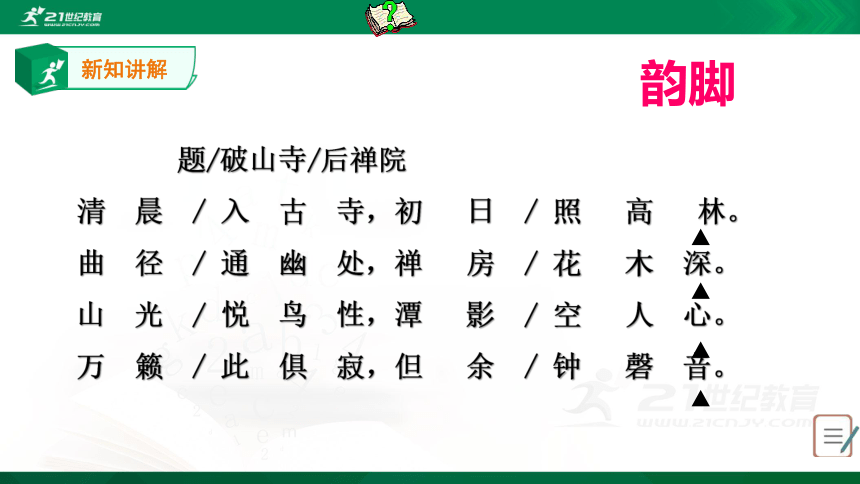

题/破山寺/后禅院

清 晨 / 入 古 寺,初 日 / 照 高 林。

曲 径 / 通 幽 处,禅 房 / 花 木 深。

山 光 / 悦 鸟 性,潭 影 / 空 人 心。

万 籁 / 此 俱 寂,但 余 / 钟 磬 音。

韵脚

▲ ▲ ▲ ▲

新知讲解

清晨,我走进这座古寺,初升的太阳照耀着高高的丛林。一条曲折的小路通向幽静的远方,被花木浓荫覆盖着的禅房更显得幽深。山光明净,使飞鸟更加欢悦,深潭倒影,使人的心境得到净化。各种声音都消失了,只能听到寺院里撞击钟磬发出悠扬的声音。

感悟诗意

新知讲解

古寺、初日、高林、曲径、

禅房、花木、山水

诗中描写了那些景物,你能找出来吗?

新知讲解

清 晨 入 古 寺

初 日 照 高 林

首联

首句?“清晨”二字点明出游的时间。

诗人一大早就“入古寺”,可见他对这块佛教圣地的向往之切。 “古寺”“高林”突出了破山寺的幽雅和宁静。

新知讲解

曲径通幽处

禅房花木深

颔联

这一联诗人抓住寺中独特的景物,以静显静,形象地描绘了破山寺幽深、清寂的景色。

新知讲解

颈联

这一联紧承上联,进一步渲染了僧房幽深、清寂。“山光”山中的景色。“悦”,用作动词,使……欢悦。“空人心”,使人心中的杂念消除。“空”,消除。形容词用作动词,“使……空”。

上句表面上是写山光使飞鸟也怡然自乐,实际上,鸟的怡然自乐是诗人心情愉悦的反映。下句写人心对潭影而空,既是诗人内心宁静的感受,也隐约流露了对现实的愤慨和反感。

山光悦鸟性

潭影空人心

新知讲解

万籁此都寂

但余钟磬音

尾联

此联是上一联的补充,进一步以钟磬音响轻轻回荡,以动衬静,映衬破山寺万籁俱寂的宁静气氛。成语“万籁俱寂”出于此句。

新知讲解

本诗通过写 ,

运用 表现手法,创造出

的意境,表现了作者 的思想。

破山寺中的高林、曲径、花木、山水等景物

以静显静,以动衬静

幽深寂静、安祥和平、自然高远

追求清净、隐逸生活

课堂练习

1、《题破山寺后禅院》作者是___朝诗人________。

2、诗中写环境幽静(优美)的句子是_______,_____。

3、写美丽的山水使人心灵愈加沉静的句子是___,____。

4、表达诗人追求清净隐逸思想的诗句是:___,____。

5、 诗中以动衬静的诗句是:___,____。

6、诗中表明诗人对佛学向往的诗句是:___,____。

7、诗中表现了中华文化对曲折美的追求的诗句是:___,____。

课堂练习

(二)送友人

李 白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

新知导入

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。李白的诗歌表现出藐视权贵的傲岸精神,又善于描绘壮丽的自然景色,表达对祖国山河的热爱,诗风雄奇豪放,想象丰富,其诗达到盛唐诗歌艺术的高峰。与杜甫齐名,并称“李杜”。代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将qiāng进酒》等。

新知讲解

送/友人

李白

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

此地/一/为别,孤蓬/万里/征。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

新知讲解

重点字词

【1】郭:古代在城外修筑的一种外墙。

【2】白水:清澈的水。

【3】一:助词,加强语气。名做状。

【4】别:告别。

【5】孤蓬:诗人用“孤蓬”喻指远行的朋友。

新知讲解

【6】征:远行。

【7】浮云游子意:以浮云飘飞无定喻游子四方漂游。

【8】兹:声音词。此。

【9】萧萧:马的呻吟嘶叫声。

【10】班马:离群的马,这里指载人远离的马。

新知讲解

青翠的山峦横卧在城墙的北面,波光粼粼的流水围绕着城的东边。

在此地我们相互道别,你就像孤蓬那样随风飘荡,到万里之外远行去了。

浮云像游子一样行踪不定,夕阳徐徐下山,似乎有所留恋。

挥挥手从此分离,友人骑的那匹将要载他远行的马萧萧长鸣,似乎不忍离去。

新知讲解

首联“青山横北郭,白水绕东城”,点出告别的地点。诗人已经送友人来到了城外,然而两人仍然并肩缓辔,不愿分离。只见远处,青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过。“横”字勾勒青山的静姿,“绕”字描画白水的动态。诗笔挥洒自如,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。?

新知讲解

颔联“此地一为别,孤蓬万里征”。此地一别,离人就要象蓬草那样随风飞转,到万里之外去了。此二句表达了对朋友飘泊生涯的深切关怀。落笔如行云流水,舒畅自然,不拘泥于对仗,别具一格。

新知讲解

颈联“浮云游子意,落日故人情”,却又写得十分工整,“浮云”对“落日”,“游子意”对“故人情”。同时,诗人又巧妙地用“浮云”、“落日”作比,来表明心意。天空中一抹白云,随风飘浮,象征着友人行踪不定,任意东西;远处一轮红彤彤的夕阳徐徐而下,似乎不忍遽然离开大地,隐喻诗人对朋友依依惜别的心情。在这山明水秀、红日西照的背景下送别,特别令人留恋而感到难舍难分。这里既有景,又有情,情景交融,扣人心弦。?

新知讲解

1、首联“青山横北郭,白水绕东城”描绘出了 一幅怎样的画面?有何作用?

【1】青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过。

【2】描绘了一幅寥廓秀丽的图景,点出送别地点,烘托了作者的送别之情。

课堂练习

2、这首诗是如何借助“孤蓬”“浮云”“班马”这些物象来表现“游子意”的?请作简要分析。

“飞蓬”离根后随风而去,不知何处落脚,写出了游子旅途漫漫,前途未定;“浮云”漂浮不定,写出了游子行踪不定;“班马”为离群之马,分手之际,萧萧长鸣,写出游子离别友人的孤独和惆怅。

课堂练习

3、这首诗寄寓了怎样的“故人情”?

【1】 送别友人时的依依惜别之情;

【2】对友人的漫长孤独旅程和未来命运的深切关怀之情。

课堂练习

这首送别诗写得新颖别致,不落俗套。诗中青翠的山岭,清澈的流水,火红的落日,洁白的浮云,相互映衬,色彩璀璨。班马长鸣,形象新鲜活泼。自然美与人情美交织在一起,写得有声有色,气韵生动。诗的节奏明快,感情真挚热诚而又豁达乐观,毫无缠绵悱恻的哀伤情调。这正是评家深为赞赏的李白送别诗的特色。

课堂总结

(三)卜算子·黄州定慧院寓居作

苏轼

新知导入

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。四川眉州人。诗、文、词皆独步一时。其词与辛弃疾并称“苏辛”。其文与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。其诗与黄庭坚并称“苏黄”,其书法与黄庭坚、米芾、蔡襄号称“宋四家”。著有《东坡易传》、《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

新知讲解

写作背景

此词是作者刚从“乌台诗案”里解脱出来,只身到黄州时所写。抒发了从政失意而寂寞孤独的情愫。据史料记载,此词为公元1082年(元丰五年)十二月或公元1083年(宋神宗元丰六年)初作于黄州,定慧院在今天的湖北黄岗县东南,苏轼另有《游定惠院记》一文。

由上可知这首词是苏轼初贬黄州寓居定慧院时所作。苏轼因所谓的“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使。苏轼自公元1080年(元丰三年)二月至黄州,至公元1084年(元丰七年)六月移汝州,在黄州贬所居住四年多。

新知讲解

卜算子·黄州/定慧院/寓居/作

苏轼

缺月/挂/疏桐,漏断/人/初静。谁见/幽人/独/往来,缥缈/孤鸿/影。

惊起/却/回头,有恨/无人/省。拣尽/寒枝/不肯/栖,寂寞/沙洲/冷。

新知讲解

【1】疏桐:枝叶稀疏的梧桐。

【2】漏断:指深夜。

【3】幽人:幽居之人。

【4】缥缈:隐隐约约,若有若无。

【5】孤鸿:孤单的鸿雁。

【6】省(xǐng):理解,明白。

【7】沙洲:江河中由泥沙淤积而成的陆地。

新知讲解

翻译词句

弯弯月亮挂在梧桐树梢,漏尽夜深人声已静。有时见到幽居人独自往来,仿佛那缥缈的孤雁身影。

突然惊起又回过头来,心有怨恨却无人知情。挑遍了寒枝也不肯栖息,甘愿在沙洲忍受寂寞凄冷。

新知讲解

赏析

上片写幽人,幽人孤独如孤鸿。先写夜景幽寒,为幽人、孤鸿的出场营造氛围。接着写幽人孤鸿往来。冷落凄静的夜晚,惟有孤鸿与幽人相对,那孤傲不群的孤鸿,正是独往独来的幽人的化身。

下片写孤鸿,孤鸿幽恨如幽人。孤鸿被惊起,惊慌高飞,心怀幽恨,却无人能懂;寒林千枝,却不肯栖息;最后,它悲鸣着飞过长江,落在寂寞荒冷的沙洲上。失群孤鸿与失志幽人互喻叠映,意脉贯通。

新知讲解

1、全文分为上下两片,共有哪些意象?

缺月、疏桐、漏断、幽人、孤鸿、寒枝、沙洲。

2、这些意象分别有哪些特点?诗人分别用哪些词语来描绘它们?

月——缺,桐——疏,漏——断,人——幽,鸿——孤,枝——寒,沙洲——冷。

课堂练习

3、这些意象特点分别涉及哪些艺术手法?蕴含哪些思想感情?

【1】疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

【2】漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

【3】幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

课堂练习

【4】孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

【5】寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

【6】沙洲是江湖河流里和海滨、湖滨带出露水面的沙滩,在当时是人烟稀少,荒凉清冷的环境。

课堂练习

这首词运用了比兴、象征等艺术手法,以孤鸿为喻,托物言志。把孤鸿失群与幽人失志联系起来,巧妙地表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”,这正是苏轼贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感的心情与处境的真实写照。

课堂总结

(四)卜算子·咏梅

陆游

新知导入

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,南宋山阴人。12岁即能诗文, 一生著述丰富。在生前即有“小李白”之称,不仅成为南宋一代诗坛领袖,而且在中国文学史上享有崇高地位,是我国伟大的爱国诗人。

新知讲解

朗读节奏

卜算子·咏梅 陆游

驿外/断桥/边,寂寞/开/无主。

已是/黄昏/独自/愁,更著/风/和雨。

无意/苦/争春,一任/群芳/妒。

零落/成泥/碾/作尘,只有/香/如故。

新知讲解

【1】卜算子:为词牌名。

【2】驿(yì)外:指荒僻、冷清之地。驿:驿站,古代传递政府文书的人中途换马匹休息、住宿的地方。

【3】寂寞:孤单冷清。

【4】 无主:无人过问,无人欣赏。

【5】著(zhuó):同“着”,这里是遭受的意思。更著:又遭到。

新知讲解

【6】无意:不想,没有心思。自己不想费尽心思去争芳斗艳。

【7】苦:尽力,竭力。争春:与百花争奇斗艳。此指争权。

【8】一任:任凭。

【9】群芳:群花、百花。隐指权臣、小人。

新知讲解

【10】妒(dù):嫉妒。零落:凋谢。

【11】 碾(niǎn):轧碎。

【12】作尘:化作灰土。

【13】香如故:香气依旧存在。

新知讲解

驿站之外的断桥边,梅花孤单寂寞地绽开了花,无人过问。暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。

上片:写梅花孤独开放的恶劣环境。

新知讲解

上阕状物写景,描绘了风雨中独自绽放的梅花。梅花长在偏僻的“ 驿外断桥边”,“寂寞开无主”,它不是由人精心栽种的,它寂寞地开放着。“已是黄昏独自愁,更著风和雨”。在这样的暮色黄昏中,独自挺立开放的梅花难免会有着孤苦无依的愁苦,更何况环境如此恶劣,风雨交加,倍受摧残。这实在令人深深叹息。

新知讲解

梅花并不想费尽心思去争艳斗宠,对百花的妒忌与排斥毫不在乎。即使凋零了,被碾作泥土,又化作尘土了,梅花依然和往常一样散发出缕缕清香。

下片:写梅花坚贞而高洁的优秀品质。

新知讲解

下阕抒情, 主要抒写梅花的两种美德。“无意苦争春,一任群芳妒”,它的其一美德是朴实无华,不慕虚荣,不与百花争春,在寒冬就孤傲挺立开放,它的与世无争使它胸怀坦荡,一任群花自去嫉妒!“零落成泥碾作尘,只有香如故”,它的其二美德是志节高尚,操守如故,就算沦落到化泥作尘的地步,还香气依旧。这几句词意味深长。

新知讲解

1、“驿外断桥边,寂寞开无主。”表现了什么?

表现了梅花生长的环境孤苦无依、异常恶劣。

2、“已是黄昏独自愁,更著风和雨。”表现了梅花的什么遭遇?

表现了梅花风雨交加,倍受摧残的遭遇。

课堂练习

3、“无意苦争春,一任群芳妒。”表现了梅花的什么品质?

表现了梅花朴实无华、不慕虚荣、胸怀坦荡的品质。

4、“零落成泥辗作尘”表现了梅花的什么遭遇?

表现了梅花倍受摧残、排挤、虐待的遭遇。

课堂练习

5、“只有香如故”表现了梅花的什么品质?

表现了梅花坚守节操、顽强不屈、刚正不阿的品质。

6、想一想,梅花在词中象征着什么?

此词咏梅,实际上是借梅花的品格自明心迹,自抒怀抱。

课堂练习

词作中,一个“愁”字,表现了梅花的寂寞与无人问津,渗透的更是作者本身的孤独。下阕写梅花的遭遇,也是作者自写被排挤被打压的政治遭遇,而最后一句更是写出了梅花伶仃的孤芳自赏,陆游立志不与恶势力同流合污。

课堂总结

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文人教部编版 八年级下

(一)题破山寺后禅院

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此俱寂,但余钟磬音。

唐诗、五言律诗、写景诗

新知导入

常建,盛唐著名诗人,有《常建集》,与王昌龄是朋友。一生仕途不得志,晚年的生活基本上是寄情琴酒,隐居作诗。这首诗抒发了寄情山水的隐逸情怀。

诗人清晨登破山,入兴福寺,见旭日初升,光照山林,又穿过寺中竹丛小路,走到幽深的后院,发现唱经礼佛的禅房就在后院花丛树林深处。面对这幽美的圣境,作者慨然命笔,写出了这寄托自己遁世情怀诗篇。

新知讲解

题/破山寺/后禅院

清 晨 / 入 古 寺,初 日 / 照 高 林。

曲 径 / 通 幽 处,禅 房 / 花 木 深。

山 光 / 悦 鸟 性,潭 影 / 空 人 心。

万 籁 / 此 俱 寂,但 余 / 钟 磬 音。

韵脚

▲ ▲ ▲ ▲

新知讲解

清晨,我走进这座古寺,初升的太阳照耀着高高的丛林。一条曲折的小路通向幽静的远方,被花木浓荫覆盖着的禅房更显得幽深。山光明净,使飞鸟更加欢悦,深潭倒影,使人的心境得到净化。各种声音都消失了,只能听到寺院里撞击钟磬发出悠扬的声音。

感悟诗意

新知讲解

古寺、初日、高林、曲径、

禅房、花木、山水

诗中描写了那些景物,你能找出来吗?

新知讲解

清 晨 入 古 寺

初 日 照 高 林

首联

首句?“清晨”二字点明出游的时间。

诗人一大早就“入古寺”,可见他对这块佛教圣地的向往之切。 “古寺”“高林”突出了破山寺的幽雅和宁静。

新知讲解

曲径通幽处

禅房花木深

颔联

这一联诗人抓住寺中独特的景物,以静显静,形象地描绘了破山寺幽深、清寂的景色。

新知讲解

颈联

这一联紧承上联,进一步渲染了僧房幽深、清寂。“山光”山中的景色。“悦”,用作动词,使……欢悦。“空人心”,使人心中的杂念消除。“空”,消除。形容词用作动词,“使……空”。

上句表面上是写山光使飞鸟也怡然自乐,实际上,鸟的怡然自乐是诗人心情愉悦的反映。下句写人心对潭影而空,既是诗人内心宁静的感受,也隐约流露了对现实的愤慨和反感。

山光悦鸟性

潭影空人心

新知讲解

万籁此都寂

但余钟磬音

尾联

此联是上一联的补充,进一步以钟磬音响轻轻回荡,以动衬静,映衬破山寺万籁俱寂的宁静气氛。成语“万籁俱寂”出于此句。

新知讲解

本诗通过写 ,

运用 表现手法,创造出

的意境,表现了作者 的思想。

破山寺中的高林、曲径、花木、山水等景物

以静显静,以动衬静

幽深寂静、安祥和平、自然高远

追求清净、隐逸生活

课堂练习

1、《题破山寺后禅院》作者是___朝诗人________。

2、诗中写环境幽静(优美)的句子是_______,_____。

3、写美丽的山水使人心灵愈加沉静的句子是___,____。

4、表达诗人追求清净隐逸思想的诗句是:___,____。

5、 诗中以动衬静的诗句是:___,____。

6、诗中表明诗人对佛学向往的诗句是:___,____。

7、诗中表现了中华文化对曲折美的追求的诗句是:___,____。

课堂练习

(二)送友人

李 白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

新知导入

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。李白的诗歌表现出藐视权贵的傲岸精神,又善于描绘壮丽的自然景色,表达对祖国山河的热爱,诗风雄奇豪放,想象丰富,其诗达到盛唐诗歌艺术的高峰。与杜甫齐名,并称“李杜”。代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将qiāng进酒》等。

新知讲解

送/友人

李白

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

此地/一/为别,孤蓬/万里/征。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

新知讲解

重点字词

【1】郭:古代在城外修筑的一种外墙。

【2】白水:清澈的水。

【3】一:助词,加强语气。名做状。

【4】别:告别。

【5】孤蓬:诗人用“孤蓬”喻指远行的朋友。

新知讲解

【6】征:远行。

【7】浮云游子意:以浮云飘飞无定喻游子四方漂游。

【8】兹:声音词。此。

【9】萧萧:马的呻吟嘶叫声。

【10】班马:离群的马,这里指载人远离的马。

新知讲解

青翠的山峦横卧在城墙的北面,波光粼粼的流水围绕着城的东边。

在此地我们相互道别,你就像孤蓬那样随风飘荡,到万里之外远行去了。

浮云像游子一样行踪不定,夕阳徐徐下山,似乎有所留恋。

挥挥手从此分离,友人骑的那匹将要载他远行的马萧萧长鸣,似乎不忍离去。

新知讲解

首联“青山横北郭,白水绕东城”,点出告别的地点。诗人已经送友人来到了城外,然而两人仍然并肩缓辔,不愿分离。只见远处,青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过。“横”字勾勒青山的静姿,“绕”字描画白水的动态。诗笔挥洒自如,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。?

新知讲解

颔联“此地一为别,孤蓬万里征”。此地一别,离人就要象蓬草那样随风飞转,到万里之外去了。此二句表达了对朋友飘泊生涯的深切关怀。落笔如行云流水,舒畅自然,不拘泥于对仗,别具一格。

新知讲解

颈联“浮云游子意,落日故人情”,却又写得十分工整,“浮云”对“落日”,“游子意”对“故人情”。同时,诗人又巧妙地用“浮云”、“落日”作比,来表明心意。天空中一抹白云,随风飘浮,象征着友人行踪不定,任意东西;远处一轮红彤彤的夕阳徐徐而下,似乎不忍遽然离开大地,隐喻诗人对朋友依依惜别的心情。在这山明水秀、红日西照的背景下送别,特别令人留恋而感到难舍难分。这里既有景,又有情,情景交融,扣人心弦。?

新知讲解

1、首联“青山横北郭,白水绕东城”描绘出了 一幅怎样的画面?有何作用?

【1】青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过。

【2】描绘了一幅寥廓秀丽的图景,点出送别地点,烘托了作者的送别之情。

课堂练习

2、这首诗是如何借助“孤蓬”“浮云”“班马”这些物象来表现“游子意”的?请作简要分析。

“飞蓬”离根后随风而去,不知何处落脚,写出了游子旅途漫漫,前途未定;“浮云”漂浮不定,写出了游子行踪不定;“班马”为离群之马,分手之际,萧萧长鸣,写出游子离别友人的孤独和惆怅。

课堂练习

3、这首诗寄寓了怎样的“故人情”?

【1】 送别友人时的依依惜别之情;

【2】对友人的漫长孤独旅程和未来命运的深切关怀之情。

课堂练习

这首送别诗写得新颖别致,不落俗套。诗中青翠的山岭,清澈的流水,火红的落日,洁白的浮云,相互映衬,色彩璀璨。班马长鸣,形象新鲜活泼。自然美与人情美交织在一起,写得有声有色,气韵生动。诗的节奏明快,感情真挚热诚而又豁达乐观,毫无缠绵悱恻的哀伤情调。这正是评家深为赞赏的李白送别诗的特色。

课堂总结

(三)卜算子·黄州定慧院寓居作

苏轼

新知导入

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。四川眉州人。诗、文、词皆独步一时。其词与辛弃疾并称“苏辛”。其文与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。其诗与黄庭坚并称“苏黄”,其书法与黄庭坚、米芾、蔡襄号称“宋四家”。著有《东坡易传》、《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

新知讲解

写作背景

此词是作者刚从“乌台诗案”里解脱出来,只身到黄州时所写。抒发了从政失意而寂寞孤独的情愫。据史料记载,此词为公元1082年(元丰五年)十二月或公元1083年(宋神宗元丰六年)初作于黄州,定慧院在今天的湖北黄岗县东南,苏轼另有《游定惠院记》一文。

由上可知这首词是苏轼初贬黄州寓居定慧院时所作。苏轼因所谓的“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使。苏轼自公元1080年(元丰三年)二月至黄州,至公元1084年(元丰七年)六月移汝州,在黄州贬所居住四年多。

新知讲解

卜算子·黄州/定慧院/寓居/作

苏轼

缺月/挂/疏桐,漏断/人/初静。谁见/幽人/独/往来,缥缈/孤鸿/影。

惊起/却/回头,有恨/无人/省。拣尽/寒枝/不肯/栖,寂寞/沙洲/冷。

新知讲解

【1】疏桐:枝叶稀疏的梧桐。

【2】漏断:指深夜。

【3】幽人:幽居之人。

【4】缥缈:隐隐约约,若有若无。

【5】孤鸿:孤单的鸿雁。

【6】省(xǐng):理解,明白。

【7】沙洲:江河中由泥沙淤积而成的陆地。

新知讲解

翻译词句

弯弯月亮挂在梧桐树梢,漏尽夜深人声已静。有时见到幽居人独自往来,仿佛那缥缈的孤雁身影。

突然惊起又回过头来,心有怨恨却无人知情。挑遍了寒枝也不肯栖息,甘愿在沙洲忍受寂寞凄冷。

新知讲解

赏析

上片写幽人,幽人孤独如孤鸿。先写夜景幽寒,为幽人、孤鸿的出场营造氛围。接着写幽人孤鸿往来。冷落凄静的夜晚,惟有孤鸿与幽人相对,那孤傲不群的孤鸿,正是独往独来的幽人的化身。

下片写孤鸿,孤鸿幽恨如幽人。孤鸿被惊起,惊慌高飞,心怀幽恨,却无人能懂;寒林千枝,却不肯栖息;最后,它悲鸣着飞过长江,落在寂寞荒冷的沙洲上。失群孤鸿与失志幽人互喻叠映,意脉贯通。

新知讲解

1、全文分为上下两片,共有哪些意象?

缺月、疏桐、漏断、幽人、孤鸿、寒枝、沙洲。

2、这些意象分别有哪些特点?诗人分别用哪些词语来描绘它们?

月——缺,桐——疏,漏——断,人——幽,鸿——孤,枝——寒,沙洲——冷。

课堂练习

3、这些意象特点分别涉及哪些艺术手法?蕴含哪些思想感情?

【1】疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

【2】漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

【3】幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

课堂练习

【4】孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

【5】寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

【6】沙洲是江湖河流里和海滨、湖滨带出露水面的沙滩,在当时是人烟稀少,荒凉清冷的环境。

课堂练习

这首词运用了比兴、象征等艺术手法,以孤鸿为喻,托物言志。把孤鸿失群与幽人失志联系起来,巧妙地表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”,这正是苏轼贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感的心情与处境的真实写照。

课堂总结

(四)卜算子·咏梅

陆游

新知导入

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,南宋山阴人。12岁即能诗文, 一生著述丰富。在生前即有“小李白”之称,不仅成为南宋一代诗坛领袖,而且在中国文学史上享有崇高地位,是我国伟大的爱国诗人。

新知讲解

朗读节奏

卜算子·咏梅 陆游

驿外/断桥/边,寂寞/开/无主。

已是/黄昏/独自/愁,更著/风/和雨。

无意/苦/争春,一任/群芳/妒。

零落/成泥/碾/作尘,只有/香/如故。

新知讲解

【1】卜算子:为词牌名。

【2】驿(yì)外:指荒僻、冷清之地。驿:驿站,古代传递政府文书的人中途换马匹休息、住宿的地方。

【3】寂寞:孤单冷清。

【4】 无主:无人过问,无人欣赏。

【5】著(zhuó):同“着”,这里是遭受的意思。更著:又遭到。

新知讲解

【6】无意:不想,没有心思。自己不想费尽心思去争芳斗艳。

【7】苦:尽力,竭力。争春:与百花争奇斗艳。此指争权。

【8】一任:任凭。

【9】群芳:群花、百花。隐指权臣、小人。

新知讲解

【10】妒(dù):嫉妒。零落:凋谢。

【11】 碾(niǎn):轧碎。

【12】作尘:化作灰土。

【13】香如故:香气依旧存在。

新知讲解

驿站之外的断桥边,梅花孤单寂寞地绽开了花,无人过问。暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。

上片:写梅花孤独开放的恶劣环境。

新知讲解

上阕状物写景,描绘了风雨中独自绽放的梅花。梅花长在偏僻的“ 驿外断桥边”,“寂寞开无主”,它不是由人精心栽种的,它寂寞地开放着。“已是黄昏独自愁,更著风和雨”。在这样的暮色黄昏中,独自挺立开放的梅花难免会有着孤苦无依的愁苦,更何况环境如此恶劣,风雨交加,倍受摧残。这实在令人深深叹息。

新知讲解

梅花并不想费尽心思去争艳斗宠,对百花的妒忌与排斥毫不在乎。即使凋零了,被碾作泥土,又化作尘土了,梅花依然和往常一样散发出缕缕清香。

下片:写梅花坚贞而高洁的优秀品质。

新知讲解

下阕抒情, 主要抒写梅花的两种美德。“无意苦争春,一任群芳妒”,它的其一美德是朴实无华,不慕虚荣,不与百花争春,在寒冬就孤傲挺立开放,它的与世无争使它胸怀坦荡,一任群花自去嫉妒!“零落成泥碾作尘,只有香如故”,它的其二美德是志节高尚,操守如故,就算沦落到化泥作尘的地步,还香气依旧。这几句词意味深长。

新知讲解

1、“驿外断桥边,寂寞开无主。”表现了什么?

表现了梅花生长的环境孤苦无依、异常恶劣。

2、“已是黄昏独自愁,更著风和雨。”表现了梅花的什么遭遇?

表现了梅花风雨交加,倍受摧残的遭遇。

课堂练习

3、“无意苦争春,一任群芳妒。”表现了梅花的什么品质?

表现了梅花朴实无华、不慕虚荣、胸怀坦荡的品质。

4、“零落成泥辗作尘”表现了梅花的什么遭遇?

表现了梅花倍受摧残、排挤、虐待的遭遇。

课堂练习

5、“只有香如故”表现了梅花的什么品质?

表现了梅花坚守节操、顽强不屈、刚正不阿的品质。

6、想一想,梅花在词中象征着什么?

此词咏梅,实际上是借梅花的品格自明心迹,自抒怀抱。

课堂练习

词作中,一个“愁”字,表现了梅花的寂寞与无人问津,渗透的更是作者本身的孤独。下阕写梅花的遭遇,也是作者自写被排挤被打压的政治遭遇,而最后一句更是写出了梅花伶仃的孤芳自赏,陆游立志不与恶势力同流合污。

课堂总结

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读