2018-2019学年苏教版必修三 第三单元 单元测试

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年苏教版必修三 第三单元 单元测试 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019学年苏教版必修三 第三单元 单元测试

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一项是( )

A.烙印/恪守 发掘/倔强

覆辙/澄澈 稽首/有史可稽

B.蔓延/曼妙 形骸/隔阂

修葺/鹿茸 领域/鬼蜮伎俩

C.悖理/勃发 发泄/缧绁

殷商/殷红 慰藉/声名狼藉

D.蹩进/憋闷 针灸/炙烤

烹饪/荏苒 磕头/溘然长逝

解析:A项,lào/kè,jué,zhé/chè,qǐ/jī;B项,màn,hái/hé,qì/rónɡ,yù;C项,bèi/bó,xiè,yīn/yān,jiè/jí;D项,bié/biē,jiǔ/zhì,rèn/rěn,kē/kè。

答案:D

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.思辨 青睐 歇斯底里 竭泽而鱼

B.告磬 罪孽 一蹴而就 残羹冷炙

C.忤逆 恓惶 莫名其妙 花拳绣腿

D.痉挛 羸弱 经世致用 蜚然成章

解析:A项,“竭泽而鱼”应为“竭泽而渔”;B项,“告磬”应为“告罄”; D项,“蜚然成章”应为“斐然成章”。

答案:C

3.在下列句子的横线处依次填入成语,最恰当的一项是( )

(1)很多老人虽然没有听说过“精神赡养”这个词,但生活中他们对精神赡养的需求却是明确而实在的,他们渴盼 。?

(2)100年后的今天,黑人依然备受压榨,依然生活在贫困中,依然是故土家园的流亡者。现在我们要把这种 的情况公之于众。?

(3)作家们通过心理、肖像、语言、行动等多方面的描写赋予人物生命,使之 ;读者走进作家构筑的艺术世界,与许多性格独特的人物相识。?

A.手足之情 耸人听闻 栩栩如生

B.天伦之乐 骇人听闻 呼之欲出

C.手足之情 骇人听闻 栩栩如生

D.天伦之乐 耸人听闻 呼之欲出

解析:手足之情:比喻兄弟的情谊。天伦之乐:家庭中亲人团聚的快乐。根据语境(1)应为“天伦之乐”。耸人听闻:使人听了非常震惊。骇人听闻:使人听了非常吃惊,多指社会上发生的坏事。(2)应为“骇人听闻”。栩栩如生:形容非常逼真,像活的一样。呼之欲出:泛指文学作品中人物的描写十分生动。(3)应为“呼之欲出”。

答案:B

4.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.一个人自制力的强弱与葡萄糖的消耗过多有较为直接的关系。如果你感觉自己血糖水平偏低时,不妨找点热量比较低的零食吃吃,比如说一小把蓝莓或者果仁。

B.电子机票的普及改变了以往必须面对面的购票方式,没有了时间、空间、地域的限制,这必将给代理人市场乃至航空销售市场格局带来巨大变化。

C.这些中学中的百年名校都有着清晰的历史脉络、深厚的文化底蕴以及丰富的办学经验,但在今天这些美誉远播的中学名校仍在当地有着极高的声誉。

D.在别人享受肤浅的快乐或无端自寻烦恼的时候,苏格拉底渐渐地把整个希腊的精神智慧之美都装进了他那看上去肥硕不堪的身躯,最终成为学识渊博的大师。

解析:A项,“自制力的强弱”和“消耗过多”属一面与两面不当,“如果你感觉自己血糖水平偏低时”中的“时”多余,破坏了句子的独立性。B项,“空间”与“地域”概念混乱。C项,逻辑不当,没有转折关系。

答案:D

5.下列广告语中,不符合汉语表达规范的一项是( )

A.“人无远虑,水有近忧”——央视珍惜水资源公益广告词

“好人得好报”——《法制文萃报》广告词

B.“没有买卖,就没有杀害”——保护某种动物的公益广告词

“不同的酷,相同的裤”——某牛仔裤广告词

C.“欲揽春色入自家,无可奈何成落花”——保护花木公益广告词

“步步为赢”——某运动鞋广告词

D.“虽为坦途,超速者戒;纵有捷径,乱穿者止”——公共交通公益广告词

“在这里,香火不再延续……”——某公共场所禁烟公益广告词

解析:“步步为赢”对成语“步步为营”进行商业性篡改,不符合汉语固有的表达规范。

答案:C

二、阅读理解(31分)

(一)阅读下面的文字,完成第6~8题。(15分)

文化的偏见是没有价值的

——评日本人对中国文化的判断

老 舍

生在某一种文化中的人,未必知道那个文化是什么,像水中的鱼似的,他不能跳出水外去看清楚那是什么水。假若他自己不能完全客观地去了解自己的文化,那能够客观地来观察的旁人,又因为生活在这种文化以外,就极难咂摸到它的滋味,而往往因一点胭脂,断定他美,或几个麻斑而断定他丑。不幸,假若这个观察者是要急于搜集一些资料,以便证明他心中的一点成见,他也许就只找有麻子的看,而对擦胭脂的闭上眼。

日本人是相当的细心的。对中国的一切,他们从好久就有很详密的观察与调查,而自居为最能了解中国人的人。对中国的工矿农商与军事的情形,他们也许比中国人还更清楚,但是,他们要拿那些数字作为了解中国文化的基础,就正好像拿着一本旅行指南而想作出欣赏山水的诗来。同时,他们为了施行诡诈与愚弄,所接触的中国人多数的是中华民族的渣滓。这些渣滓,不幸,给了他们一些便利,他们便以为认识了这些人就是认识了全体中国人,因而断定了中国文化里并没有礼义廉耻,而只有男盗女娼。

国际间的友谊才是了解文化的真正基础,彼此了解并尊重彼此的文化,世界上才会有和平。日本人的办法,反之,却像一个贼到一所大宅子中去行窃,因贿赂了一两条狗而偷到了一些值钱的东西;从此,他便认为宅子中的东西都应该是他的,而以为宅子中只有那么一两条可以用馒头收买的狗。这教日本人吃了大亏。他们的细心,精明,勤苦,勇敢,都因为那两条狗而变成心劳日拙,他们变成了惯贼,而贼盗是要受全人类的审判的!

他们没有想到在平津陷落以后,中国会有全面的抗战。在他们的军人心里,以为用枪炮劫夺了平津,便可以用军事占领的方式,一方面假装静候政治的解决,一方面实行劫抢,先把他们的衣袋装满了金银。这样,他们自己既可达到发财的目的,又可以使军人的声势在他们国内继长增高。因此,上海的抗战,使在平津的敌寇显出慌张。他们须一方面去迎战,一方面稳定平津;他们没法把平津的财宝都带在身上去作战。怎样稳定平津?肆意的屠杀固然是最简洁明快的办法,但是,有了南京政府的全面抗战,他们开始觉到屠杀也许是危险的事,还不如把他们所豢养的中国狗拉出几条来,给他们看守着平津。假若在这时候,他们能看清楚,中国既敢抗战,必定是因为在军事的估量而外,还有可用的民气,在物质的损失中,具有忍无可忍的决心,他们就会及时地收兵,免得使他们自己堕入无底的深渊。可是,他们不相信中国是有深厚文化的国家,而只以枪炮的数目估计了一切。

人类最大的惨剧便是彼此以武力估计价值,像熊或狗似的老想试试自己的力气,而忽略了智慧才是最有价值的,与真有价值的。

(题目为命题者所加,有改动)

6.请理解文中画线的两处句子的含义。(4分)

(1)他也许就只找有麻子的看,而对擦胭脂的闭上眼。(2分)

(2)拿着一本旅行指南而想作出欣赏山水的诗来。(2分)

解析:(1)首先明确“麻子”“擦胭脂”的内涵,再分析如此做的原因。(2)首先明确“旅行指南”“欣赏山水的诗”的内涵,再分析从中反映出的日本人对中国文化的态度。

答案:(1)日本人对中国文化有成见,不能客观地了解中国文化。他们急于证明他们心中的成见,刻意去寻找中国文化的糟粕,有意漠视中国文化的精华。(2)日本人自认为对中国文化了解很多,但只是先入为主、以偏概全,并不能真正触及中国文化的内核,不可能真正懂得中国文化。

7.请结合全文,简要分析老舍先生在本文中表达的复杂情感。(6分)

解析:抓住作者对日本人、中国人中的汉奸败类和对中国文化、战争的不同态度,进行分析概括。

答案:①痛斥了日本侵略者的凶残、狡诈。②表现出对敌人愚蠢偏见的极度轻蔑和否定。③讥刺了抗战中的民族败类。④表达了作者对民族文化的深沉的热爱。⑤鲜明昭示着抗战必胜的信心。⑥指出了和平的途径,表达了作者对和平的期盼。

8.作者认为“智慧才是最有价值的,与真有价值的”。请结合全文内容,阐述“智慧”在本文中的具体内涵。(5分)

解析:确定答题区间,抓关键词语,紧密结合文本内容分析“智慧”的具体内涵。

答案:①不可忽视一个民族深厚的文化底蕴所带来的影响。②认识事物要客观全面,不能以偏概全。③看问题要触及实质,不能被表面现象所迷惑。④彼此了解并尊重彼此的文化,世界上才会有和平,靠武力只能让自己陷入困境。

(二)阅读下面的文字,完成第9~11题。(16分)

文明得“不好意思”

林语堂说过,他在中国是一个十足的传统文化的批判者,所持的是西方的人文主义;而到了西方,又成了一个坚定的民族主义者,大讲起那东方文化的好来。过去对这样的话只能体会,缺少切实的感受,而现在竟也真的是颇有同感——给海德堡大学的学生们讲中国文学,禁不住就生出许多“民族自豪感”来。虽只是随便提些常识,却也要给他们讲解半天。要讲中国的许多哲学观念、生命意识、经验思想、艺术感受、认识方法等等,更是动辄追溯两千多年,让他们感叹不已。尤其费解的是,在对人生和生命的体验认识上,他们几乎无法理解那种中国特有的感伤和玄奥。一首小诗就让他们迷惑不解怎见得“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”?又何为“明月几时有,把酒问青天”?他们只会觉得中国人的感情如此麻烦,喝酒便喝酒,高兴便高兴,怎么会又问天又问地,生出如许烦忧愁闷?

有历史和没有历史,历史长和历史短就是不一样。给他们讲中国当代的历史小说,首先要追溯到我们古代的历史小说,讲一点小说中的历史传统和传统小说中的历史观。原本只想略略提及,不想却又生出许多枝节。就说《水浒传》开篇的那首词,过去读书时都是偷懒略过去的,这次一读却让自己大吃一惊。这小说家虽属“非专业”词人,却也作得这般好词。给金发碧眼的孩子们解释一番“裁冰及剪雪,谈笑看吴钩”,让他们体味“书林隐处”的“几多俊逸儒流”,感验诗人面对历史发出的追念感慨,那感觉真是得意扬扬。

和西方的诗人相比,中国的诗人便是诗哲,任何一个都称得上是“诗人中的诗人”。他们在消逝的滚滚长河与想象的虚白中追忆往昔的英雄豪杰,体味世事沧桑,感慨自己曾惊讶先人“缘木求鱼”,而自己竟又若“穷猿择木”,又恐是“伤弓曲木”。这种心境,不免让人感叹盈泪!我对学生们说,中国人的非凡之处,正在于他们永远是深邃的生命本体论者,他们从历史的追问起,以人生的认识终,出儒入道,乃真历史主义者也,否则那追寻的叩问,那上下的求索有何意义?而西方的诗人中,能够有这样的人生感受方式的,真是凤毛麟角。过去读欧洲诗人如拜伦、雪莱、普希金时的那种景仰之情现在几乎荡然无存了。便是那位曾隐居海德堡的诗哲荷尔德林,虽能够与中国的诗哲比肩而立,但在时间上也晚了不少辈分。想到这些,便不免有些得意。

但这得意不过是面对书卷时才有的感受。面对另一种情境时,则又免不了尴尬与羞愧。虽说人家的“历史短”,可看人家明净如洗的天空、绵延不绝的森林,如画的乡村、高度现代化又不失传统神韵的城市,再看人家的教育程度、道德素质,又不免常常使我这自豪的民族主义者无言以对。某日好不容易找到了一句颇为幽默、堪称“经典”的解嘲之语,便与德国友人开起玩笑来。那句话是王朔小说中的“文痞”与外国人逗乐时说的:“有什么呀,不就才过了两百年好日子吗。我们都文明四千年了,都不好意思再文明下去了!”捧腹大笑一番,直到眼里噙了泪才作罢。

不久,打开电脑在网上搜寻国内新闻,看到一条“历史研究的重大突破:我国夏商断代工程研究取得重大进展,中国确切历史纪年又前推1 200年”的新闻,遂告知德国友人,说我们中国的文明史已经不止四千年了,现在已经是五千二百年了。谁知他们竟也来得快,幽了我一默,说:“那你们就更不好意思再文明下去啦!”这让我翻了白眼,不知如何回对。

9.第1段中,“中国特有的感伤和玄奥”指什么?请用自己的话加以概括。(6分)

解析:本题答题区域在第1、2段。第1段中作者以曹操和苏轼的诗句为例,阐述了中国诗人的情感往往会和大自然的事物联系在一起,体验生命的感悟。这便造成了中国诗歌多感伤色彩。第2段以《水浒传》中的词句为例,阐述了中国诗人的生命感悟又往往跟古代的历史联系在一起,这便造成了中国诗歌的玄奥。

答案:中国人把对人生和生命的体验与对日常生活的把握以及对天地一类永恒事物的思考紧紧联系在一起,体味到个体生命的伤感,情感细腻而又有一些不可捉摸。

10.第三段中,“诗人中的诗人”是指什么?(4分)

解析:答题区域在第三段。作者说“中国人的非凡之处,正在于他们永远是深邃的生命本体论者,他们从历史的追问起”,而西方诗人则很少有这样的感验。这就体现出了中国诗人的大智慧。

答案:“诗人中的诗人”是指诗人中对历史有深刻追问、对人生有深入体验和认识的大智慧者(或哲学家)。

11.作者说:“但这得意不过是面对书卷时才有的感受。面对另一种情境时,则又免不了尴尬与羞愧。”如何理解作者的“免不了尴尬与羞愧”?(6分)

解析:“面对书卷时才有的感受”,指书上讲的往往都是历史上的事,中国有着悠久的历史文化,自然有自豪感;“面对另一种情境”则指面对现实世界,就现代文明而言,中国已经失去了高于西方的优势。

答案:这是面对西方发达的现代文明时作者内心的一种感受。和中国相比较,西方历史短,但是西方现代文明的整体水平却比中国高;对照中国自己的文明发展进程,中国实际上是丧失了过去的优势,变得落后了。因此在这种情境中作者会“免不了尴尬与羞愧”。

三、语言运用(14分)

12.(2014·重庆高考)阅读下面材料,按要求答题。(4分)

雾是由贴近地面空气层中大量水汽凝结成的微小水滴(或冰晶)组成的悬浮体。出现雾时,空气中相对湿度大于95%,含水量一般为0.1~1克/立方米,形成人们的视觉障碍,一般情况下,水平能见距离低于1千米,而轻雾能见距离在1千米到10千米之间,给人朦胧缥缈的感觉。

霾由空气中浓度较大、直径很小的烟、尘等颗粒组成,它们形成悬浮体弥漫于空中。出现霾时,虽然没有沙尘暴、扬沙等恶劣天气现象,但大气混浊,空气相对湿度小于80%,水平能见距离明显缩短,一般在10千米以下,给人不甚透明的感觉。

(1)概括雾和霾的不同点,要求:16字以内。

(2)概括雾和霾的相同点,要求:16字以内。

解析:要区别雾与霾,就要找到描述它们不同点的关键词。两则材料都各有两句话:第一句话是介绍“雾”“霾”的形成原因及基本构成,有同有异;第二句介绍了出现两种天气时的空气湿度以及人们的视觉感受。将两段材料的一、二句分别比较,即可归纳出异同点。

答案:(1)雾由水滴(冰晶)组成,霾由烟尘颗粒组成。

(2)都会给人视觉障碍。

13.阅读下面的文字,请用自己的话概括“我”仰慕祖先的原因。(不超过30字)(4分)

对梯田的长期观赏阅读,使我不由得对祖先仰慕起来。我曾问过长辈,寨子里山坡上的梯田是哪朝哪代开凿的。大家都说不出子丑寅卯来,只说从小就看见有这么多梯田。我敢肯定,在有人定居之前,不可能有梯田,是我们的祖先,因为生存的需要,一代代、一辈辈慢慢开垦出来的,先是一小块儿,再是一小块儿,经年累月,就有了这规模。这里最老的梯田,恐怕有上千岁了吧。古人是有长远眼光的,他们为子孙留下了可耕种的土地。这才是最宝贵的财富。我想象着当年开垦梯田的壮举,有人披星戴月,有人栉风沐雨,有人夜以继日,有人代代不息,他们用石头,用木棍,甚至用双手,一点点儿地雕凿着大地,这是多么浩大的工程。他们用生命改造着生存环境,却无意中创造了一种奇异的文化,建筑了一道独特的风景。

解析:结合文段内容,分别从祖先创业的历时、见识、难度、业绩等方面概括。

答案:①奋斗之久远;②眼光之长远;③创业之艰难;④业绩之辉煌。

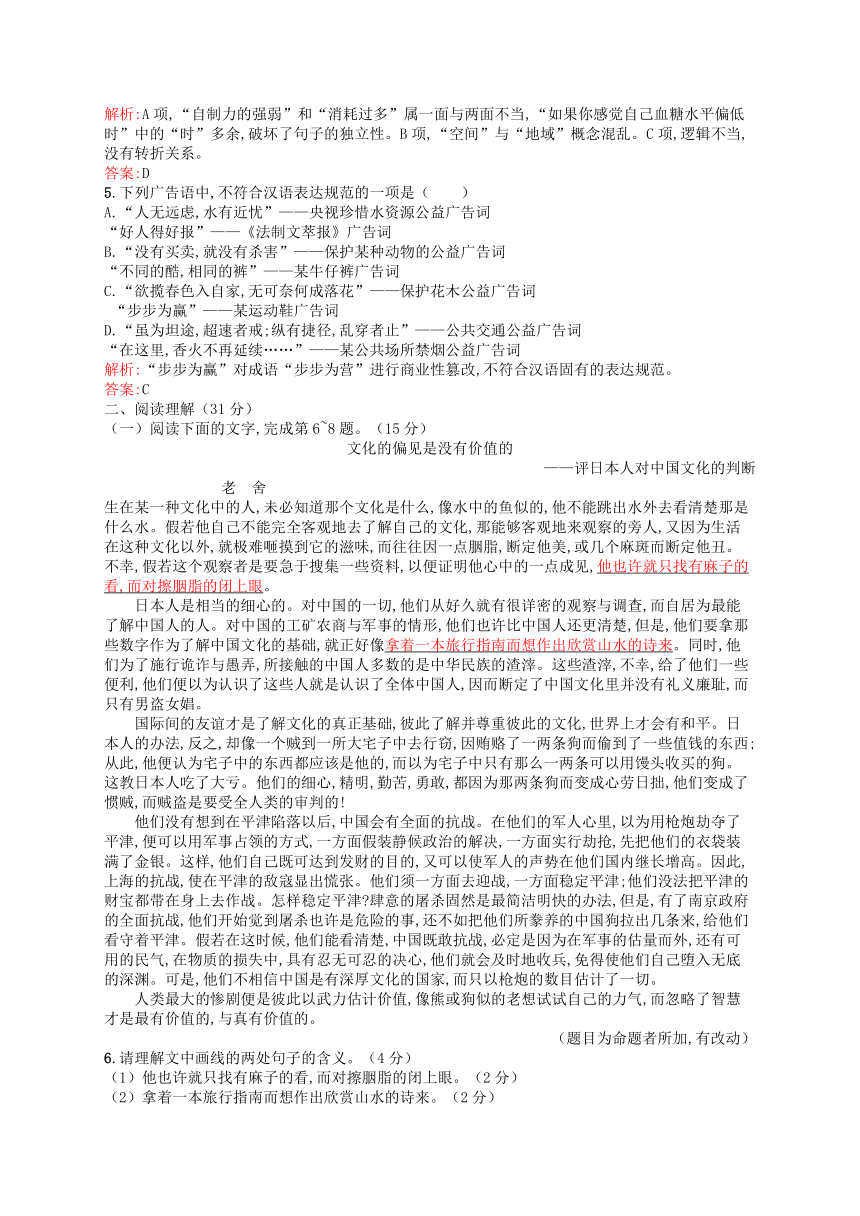

14.仔细观察下面这幅漫画,完成题目。(6分)

(1)请给这幅漫画加一个标题,要求生动简洁。(2分)

(2)写一段说明性的文字,介绍漫画的内容并指出漫画反映的问题。(4分)

解析:注意观察画面。主体部分是一个代表钱的符号“¥”,一只大手高高地托举着“风景区”,那长长的手臂一边写着“门票价格”,而下面的游客只能抬头望着高在云端之上的风景区。注意一个细节:托举风景区的手臂(门票价格)远比下面的游人高大许多倍。

答案:(1)看不起的风景。

(2)美丽的风景区令人向往,可它被“钱”这只巨手高高托起,想来欣赏风景的人们只能望“景”兴叹。这反映了最近景区的门票价格纷纷上调,门票花费已经成为游客的一大开支,风景名胜的公益性特征渐行渐远,客观上已经成为不少国人“看不起的风景”。

四、写作(40分)

15.继承和创新是一个民族的文化生生不息的两个轮子。继承传统美德,弘扬民族精神,创新民族文化,是永不过时的话题。请以“继承和创新”为话题写一篇文章,不少于800字。

写作提示:立意角度:①文化的发展离不开继承与创新;②创新需要勇气和智慧;③在继承中创新,在创新中继承;④固守精神家园。

例文:

继承与弘扬民族文化

鲁迅先生有言:“中国惟有国魂是最可宝贵的,惟有他发扬起来,中国人才真有进步”。

国魂,就是生生不息的中华文化。中华文化,是中华民族赖以生存和发展的精神纽带,也是中华民族坚不可摧的立业根基。唯有继承和弘扬中华文化,才能让中华民族永葆生命力。

总有一些人,将国之魂魄永存心间,光耀历史。

“红楼痴儒”周汝昌,一生只做一件事。

研究红学就是乐,不用浮名伴此生。遥望苍穹,他是最亮的星。他一生都在文学的世界里探求真谛,一生都在默默地传递着知识的薪火。

一勾弯月在冷凝处低悬,片片浮萍碎成摇曳的翡翠。你,独坐于简陋屋舍,笔起笔落,涌起层层墨香。曹雪芹为一部红楼,“披阅十载,增删五次”“字字看来都是血,十年辛苦不寻常”,三百年后,你为一部红楼,目盲耳聋,穷六十载光阴,建起红学“四支”,使红楼之光华,粲然世间。如今,你的名字便与红楼一道,铭刻在时间的轨道上,流芳百世。

周汝昌太爱红楼,这一爱,就是一甲子时光。六十年,他从一个出入学府和贵公子门庭的青年学子,到红学研究的权威。他于红楼,更像一位母亲,一手拉起传承,一手拉起创新,在红学研究的道路上,愈行愈远。

印度古谚曰:智慧是知识凝结的宝石,文化是智慧放出的异彩。只有弘扬和继承中华文化,才能让中华民族屹立于世界之巅。

一代国学大师黄裳,风华正茂之时已是奠基人,古稀之年仍是开拓者。姜桂之性,老而弥新。他在字里行间燃烧激情,点亮灵魂的灯塔,他在人生中真诚地行走,叩响心灵的大门。他一生藏书无数,在知识的海洋里恣意挥洒;他打破文体的规范,在文学的草原上任意驰骋。他的文字是一粒粒饱满的种子,播进土壤就会长成一棵棵橘树,一茎茎绿荷,一兜兜灵芝,一朵朵兰花……带着他襟袖间跨越上下五千年的遥远芬芳,弥漫于天地之间。

黄裳的文字,融合了二周文字的精髓,既有鲁迅的激愤、犀利,又有知堂的雍容、闲致;既有情趣和情调,又有观点和见解。他如年轻的斗士,面对传统文化中的沉渣毫不留情,又像一位青瓷专家,细心打磨,让文化之精髓,放出恒久的光芒。在继承与弘扬之间,他找到了人生最完美的坐标。

反观现实,多少人为物欲,甘愿舍弃民族文化与道德,纵意轻视。杜甫先生再次被我们纪念,却是以被亵渎的方式,谁也无法预料还有多少文化名人被戏谑;历史题材的影视作品为迎合低级趣味,肆意改写历史。所以,在继承与弘扬之间,我们必须要把握好其中的“度”,为迷惘的世人敲响警钟。

点评:本文以鲁迅名言开篇点题,随即提出中心论点:“唯有继承和弘扬中华文化,才能让中华民族永葆生命力。”做到了开门见山又不失材料之丰富。中间选用周汝昌和黄裳两个材料进行翔实论证,且论证句式整齐,论证有力。结尾能从辩证的角度告诉人们:“在继承与弘扬之间,我们必须要把握好其中的‘度’。”总之,本文论点鲜明,论证有力,堪称考场作文中的佳作。

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一项是( )

A.烙印/恪守 发掘/倔强

覆辙/澄澈 稽首/有史可稽

B.蔓延/曼妙 形骸/隔阂

修葺/鹿茸 领域/鬼蜮伎俩

C.悖理/勃发 发泄/缧绁

殷商/殷红 慰藉/声名狼藉

D.蹩进/憋闷 针灸/炙烤

烹饪/荏苒 磕头/溘然长逝

解析:A项,lào/kè,jué,zhé/chè,qǐ/jī;B项,màn,hái/hé,qì/rónɡ,yù;C项,bèi/bó,xiè,yīn/yān,jiè/jí;D项,bié/biē,jiǔ/zhì,rèn/rěn,kē/kè。

答案:D

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.思辨 青睐 歇斯底里 竭泽而鱼

B.告磬 罪孽 一蹴而就 残羹冷炙

C.忤逆 恓惶 莫名其妙 花拳绣腿

D.痉挛 羸弱 经世致用 蜚然成章

解析:A项,“竭泽而鱼”应为“竭泽而渔”;B项,“告磬”应为“告罄”; D项,“蜚然成章”应为“斐然成章”。

答案:C

3.在下列句子的横线处依次填入成语,最恰当的一项是( )

(1)很多老人虽然没有听说过“精神赡养”这个词,但生活中他们对精神赡养的需求却是明确而实在的,他们渴盼 。?

(2)100年后的今天,黑人依然备受压榨,依然生活在贫困中,依然是故土家园的流亡者。现在我们要把这种 的情况公之于众。?

(3)作家们通过心理、肖像、语言、行动等多方面的描写赋予人物生命,使之 ;读者走进作家构筑的艺术世界,与许多性格独特的人物相识。?

A.手足之情 耸人听闻 栩栩如生

B.天伦之乐 骇人听闻 呼之欲出

C.手足之情 骇人听闻 栩栩如生

D.天伦之乐 耸人听闻 呼之欲出

解析:手足之情:比喻兄弟的情谊。天伦之乐:家庭中亲人团聚的快乐。根据语境(1)应为“天伦之乐”。耸人听闻:使人听了非常震惊。骇人听闻:使人听了非常吃惊,多指社会上发生的坏事。(2)应为“骇人听闻”。栩栩如生:形容非常逼真,像活的一样。呼之欲出:泛指文学作品中人物的描写十分生动。(3)应为“呼之欲出”。

答案:B

4.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.一个人自制力的强弱与葡萄糖的消耗过多有较为直接的关系。如果你感觉自己血糖水平偏低时,不妨找点热量比较低的零食吃吃,比如说一小把蓝莓或者果仁。

B.电子机票的普及改变了以往必须面对面的购票方式,没有了时间、空间、地域的限制,这必将给代理人市场乃至航空销售市场格局带来巨大变化。

C.这些中学中的百年名校都有着清晰的历史脉络、深厚的文化底蕴以及丰富的办学经验,但在今天这些美誉远播的中学名校仍在当地有着极高的声誉。

D.在别人享受肤浅的快乐或无端自寻烦恼的时候,苏格拉底渐渐地把整个希腊的精神智慧之美都装进了他那看上去肥硕不堪的身躯,最终成为学识渊博的大师。

解析:A项,“自制力的强弱”和“消耗过多”属一面与两面不当,“如果你感觉自己血糖水平偏低时”中的“时”多余,破坏了句子的独立性。B项,“空间”与“地域”概念混乱。C项,逻辑不当,没有转折关系。

答案:D

5.下列广告语中,不符合汉语表达规范的一项是( )

A.“人无远虑,水有近忧”——央视珍惜水资源公益广告词

“好人得好报”——《法制文萃报》广告词

B.“没有买卖,就没有杀害”——保护某种动物的公益广告词

“不同的酷,相同的裤”——某牛仔裤广告词

C.“欲揽春色入自家,无可奈何成落花”——保护花木公益广告词

“步步为赢”——某运动鞋广告词

D.“虽为坦途,超速者戒;纵有捷径,乱穿者止”——公共交通公益广告词

“在这里,香火不再延续……”——某公共场所禁烟公益广告词

解析:“步步为赢”对成语“步步为营”进行商业性篡改,不符合汉语固有的表达规范。

答案:C

二、阅读理解(31分)

(一)阅读下面的文字,完成第6~8题。(15分)

文化的偏见是没有价值的

——评日本人对中国文化的判断

老 舍

生在某一种文化中的人,未必知道那个文化是什么,像水中的鱼似的,他不能跳出水外去看清楚那是什么水。假若他自己不能完全客观地去了解自己的文化,那能够客观地来观察的旁人,又因为生活在这种文化以外,就极难咂摸到它的滋味,而往往因一点胭脂,断定他美,或几个麻斑而断定他丑。不幸,假若这个观察者是要急于搜集一些资料,以便证明他心中的一点成见,他也许就只找有麻子的看,而对擦胭脂的闭上眼。

日本人是相当的细心的。对中国的一切,他们从好久就有很详密的观察与调查,而自居为最能了解中国人的人。对中国的工矿农商与军事的情形,他们也许比中国人还更清楚,但是,他们要拿那些数字作为了解中国文化的基础,就正好像拿着一本旅行指南而想作出欣赏山水的诗来。同时,他们为了施行诡诈与愚弄,所接触的中国人多数的是中华民族的渣滓。这些渣滓,不幸,给了他们一些便利,他们便以为认识了这些人就是认识了全体中国人,因而断定了中国文化里并没有礼义廉耻,而只有男盗女娼。

国际间的友谊才是了解文化的真正基础,彼此了解并尊重彼此的文化,世界上才会有和平。日本人的办法,反之,却像一个贼到一所大宅子中去行窃,因贿赂了一两条狗而偷到了一些值钱的东西;从此,他便认为宅子中的东西都应该是他的,而以为宅子中只有那么一两条可以用馒头收买的狗。这教日本人吃了大亏。他们的细心,精明,勤苦,勇敢,都因为那两条狗而变成心劳日拙,他们变成了惯贼,而贼盗是要受全人类的审判的!

他们没有想到在平津陷落以后,中国会有全面的抗战。在他们的军人心里,以为用枪炮劫夺了平津,便可以用军事占领的方式,一方面假装静候政治的解决,一方面实行劫抢,先把他们的衣袋装满了金银。这样,他们自己既可达到发财的目的,又可以使军人的声势在他们国内继长增高。因此,上海的抗战,使在平津的敌寇显出慌张。他们须一方面去迎战,一方面稳定平津;他们没法把平津的财宝都带在身上去作战。怎样稳定平津?肆意的屠杀固然是最简洁明快的办法,但是,有了南京政府的全面抗战,他们开始觉到屠杀也许是危险的事,还不如把他们所豢养的中国狗拉出几条来,给他们看守着平津。假若在这时候,他们能看清楚,中国既敢抗战,必定是因为在军事的估量而外,还有可用的民气,在物质的损失中,具有忍无可忍的决心,他们就会及时地收兵,免得使他们自己堕入无底的深渊。可是,他们不相信中国是有深厚文化的国家,而只以枪炮的数目估计了一切。

人类最大的惨剧便是彼此以武力估计价值,像熊或狗似的老想试试自己的力气,而忽略了智慧才是最有价值的,与真有价值的。

(题目为命题者所加,有改动)

6.请理解文中画线的两处句子的含义。(4分)

(1)他也许就只找有麻子的看,而对擦胭脂的闭上眼。(2分)

(2)拿着一本旅行指南而想作出欣赏山水的诗来。(2分)

解析:(1)首先明确“麻子”“擦胭脂”的内涵,再分析如此做的原因。(2)首先明确“旅行指南”“欣赏山水的诗”的内涵,再分析从中反映出的日本人对中国文化的态度。

答案:(1)日本人对中国文化有成见,不能客观地了解中国文化。他们急于证明他们心中的成见,刻意去寻找中国文化的糟粕,有意漠视中国文化的精华。(2)日本人自认为对中国文化了解很多,但只是先入为主、以偏概全,并不能真正触及中国文化的内核,不可能真正懂得中国文化。

7.请结合全文,简要分析老舍先生在本文中表达的复杂情感。(6分)

解析:抓住作者对日本人、中国人中的汉奸败类和对中国文化、战争的不同态度,进行分析概括。

答案:①痛斥了日本侵略者的凶残、狡诈。②表现出对敌人愚蠢偏见的极度轻蔑和否定。③讥刺了抗战中的民族败类。④表达了作者对民族文化的深沉的热爱。⑤鲜明昭示着抗战必胜的信心。⑥指出了和平的途径,表达了作者对和平的期盼。

8.作者认为“智慧才是最有价值的,与真有价值的”。请结合全文内容,阐述“智慧”在本文中的具体内涵。(5分)

解析:确定答题区间,抓关键词语,紧密结合文本内容分析“智慧”的具体内涵。

答案:①不可忽视一个民族深厚的文化底蕴所带来的影响。②认识事物要客观全面,不能以偏概全。③看问题要触及实质,不能被表面现象所迷惑。④彼此了解并尊重彼此的文化,世界上才会有和平,靠武力只能让自己陷入困境。

(二)阅读下面的文字,完成第9~11题。(16分)

文明得“不好意思”

林语堂说过,他在中国是一个十足的传统文化的批判者,所持的是西方的人文主义;而到了西方,又成了一个坚定的民族主义者,大讲起那东方文化的好来。过去对这样的话只能体会,缺少切实的感受,而现在竟也真的是颇有同感——给海德堡大学的学生们讲中国文学,禁不住就生出许多“民族自豪感”来。虽只是随便提些常识,却也要给他们讲解半天。要讲中国的许多哲学观念、生命意识、经验思想、艺术感受、认识方法等等,更是动辄追溯两千多年,让他们感叹不已。尤其费解的是,在对人生和生命的体验认识上,他们几乎无法理解那种中国特有的感伤和玄奥。一首小诗就让他们迷惑不解怎见得“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”?又何为“明月几时有,把酒问青天”?他们只会觉得中国人的感情如此麻烦,喝酒便喝酒,高兴便高兴,怎么会又问天又问地,生出如许烦忧愁闷?

有历史和没有历史,历史长和历史短就是不一样。给他们讲中国当代的历史小说,首先要追溯到我们古代的历史小说,讲一点小说中的历史传统和传统小说中的历史观。原本只想略略提及,不想却又生出许多枝节。就说《水浒传》开篇的那首词,过去读书时都是偷懒略过去的,这次一读却让自己大吃一惊。这小说家虽属“非专业”词人,却也作得这般好词。给金发碧眼的孩子们解释一番“裁冰及剪雪,谈笑看吴钩”,让他们体味“书林隐处”的“几多俊逸儒流”,感验诗人面对历史发出的追念感慨,那感觉真是得意扬扬。

和西方的诗人相比,中国的诗人便是诗哲,任何一个都称得上是“诗人中的诗人”。他们在消逝的滚滚长河与想象的虚白中追忆往昔的英雄豪杰,体味世事沧桑,感慨自己曾惊讶先人“缘木求鱼”,而自己竟又若“穷猿择木”,又恐是“伤弓曲木”。这种心境,不免让人感叹盈泪!我对学生们说,中国人的非凡之处,正在于他们永远是深邃的生命本体论者,他们从历史的追问起,以人生的认识终,出儒入道,乃真历史主义者也,否则那追寻的叩问,那上下的求索有何意义?而西方的诗人中,能够有这样的人生感受方式的,真是凤毛麟角。过去读欧洲诗人如拜伦、雪莱、普希金时的那种景仰之情现在几乎荡然无存了。便是那位曾隐居海德堡的诗哲荷尔德林,虽能够与中国的诗哲比肩而立,但在时间上也晚了不少辈分。想到这些,便不免有些得意。

但这得意不过是面对书卷时才有的感受。面对另一种情境时,则又免不了尴尬与羞愧。虽说人家的“历史短”,可看人家明净如洗的天空、绵延不绝的森林,如画的乡村、高度现代化又不失传统神韵的城市,再看人家的教育程度、道德素质,又不免常常使我这自豪的民族主义者无言以对。某日好不容易找到了一句颇为幽默、堪称“经典”的解嘲之语,便与德国友人开起玩笑来。那句话是王朔小说中的“文痞”与外国人逗乐时说的:“有什么呀,不就才过了两百年好日子吗。我们都文明四千年了,都不好意思再文明下去了!”捧腹大笑一番,直到眼里噙了泪才作罢。

不久,打开电脑在网上搜寻国内新闻,看到一条“历史研究的重大突破:我国夏商断代工程研究取得重大进展,中国确切历史纪年又前推1 200年”的新闻,遂告知德国友人,说我们中国的文明史已经不止四千年了,现在已经是五千二百年了。谁知他们竟也来得快,幽了我一默,说:“那你们就更不好意思再文明下去啦!”这让我翻了白眼,不知如何回对。

9.第1段中,“中国特有的感伤和玄奥”指什么?请用自己的话加以概括。(6分)

解析:本题答题区域在第1、2段。第1段中作者以曹操和苏轼的诗句为例,阐述了中国诗人的情感往往会和大自然的事物联系在一起,体验生命的感悟。这便造成了中国诗歌多感伤色彩。第2段以《水浒传》中的词句为例,阐述了中国诗人的生命感悟又往往跟古代的历史联系在一起,这便造成了中国诗歌的玄奥。

答案:中国人把对人生和生命的体验与对日常生活的把握以及对天地一类永恒事物的思考紧紧联系在一起,体味到个体生命的伤感,情感细腻而又有一些不可捉摸。

10.第三段中,“诗人中的诗人”是指什么?(4分)

解析:答题区域在第三段。作者说“中国人的非凡之处,正在于他们永远是深邃的生命本体论者,他们从历史的追问起”,而西方诗人则很少有这样的感验。这就体现出了中国诗人的大智慧。

答案:“诗人中的诗人”是指诗人中对历史有深刻追问、对人生有深入体验和认识的大智慧者(或哲学家)。

11.作者说:“但这得意不过是面对书卷时才有的感受。面对另一种情境时,则又免不了尴尬与羞愧。”如何理解作者的“免不了尴尬与羞愧”?(6分)

解析:“面对书卷时才有的感受”,指书上讲的往往都是历史上的事,中国有着悠久的历史文化,自然有自豪感;“面对另一种情境”则指面对现实世界,就现代文明而言,中国已经失去了高于西方的优势。

答案:这是面对西方发达的现代文明时作者内心的一种感受。和中国相比较,西方历史短,但是西方现代文明的整体水平却比中国高;对照中国自己的文明发展进程,中国实际上是丧失了过去的优势,变得落后了。因此在这种情境中作者会“免不了尴尬与羞愧”。

三、语言运用(14分)

12.(2014·重庆高考)阅读下面材料,按要求答题。(4分)

雾是由贴近地面空气层中大量水汽凝结成的微小水滴(或冰晶)组成的悬浮体。出现雾时,空气中相对湿度大于95%,含水量一般为0.1~1克/立方米,形成人们的视觉障碍,一般情况下,水平能见距离低于1千米,而轻雾能见距离在1千米到10千米之间,给人朦胧缥缈的感觉。

霾由空气中浓度较大、直径很小的烟、尘等颗粒组成,它们形成悬浮体弥漫于空中。出现霾时,虽然没有沙尘暴、扬沙等恶劣天气现象,但大气混浊,空气相对湿度小于80%,水平能见距离明显缩短,一般在10千米以下,给人不甚透明的感觉。

(1)概括雾和霾的不同点,要求:16字以内。

(2)概括雾和霾的相同点,要求:16字以内。

解析:要区别雾与霾,就要找到描述它们不同点的关键词。两则材料都各有两句话:第一句话是介绍“雾”“霾”的形成原因及基本构成,有同有异;第二句介绍了出现两种天气时的空气湿度以及人们的视觉感受。将两段材料的一、二句分别比较,即可归纳出异同点。

答案:(1)雾由水滴(冰晶)组成,霾由烟尘颗粒组成。

(2)都会给人视觉障碍。

13.阅读下面的文字,请用自己的话概括“我”仰慕祖先的原因。(不超过30字)(4分)

对梯田的长期观赏阅读,使我不由得对祖先仰慕起来。我曾问过长辈,寨子里山坡上的梯田是哪朝哪代开凿的。大家都说不出子丑寅卯来,只说从小就看见有这么多梯田。我敢肯定,在有人定居之前,不可能有梯田,是我们的祖先,因为生存的需要,一代代、一辈辈慢慢开垦出来的,先是一小块儿,再是一小块儿,经年累月,就有了这规模。这里最老的梯田,恐怕有上千岁了吧。古人是有长远眼光的,他们为子孙留下了可耕种的土地。这才是最宝贵的财富。我想象着当年开垦梯田的壮举,有人披星戴月,有人栉风沐雨,有人夜以继日,有人代代不息,他们用石头,用木棍,甚至用双手,一点点儿地雕凿着大地,这是多么浩大的工程。他们用生命改造着生存环境,却无意中创造了一种奇异的文化,建筑了一道独特的风景。

解析:结合文段内容,分别从祖先创业的历时、见识、难度、业绩等方面概括。

答案:①奋斗之久远;②眼光之长远;③创业之艰难;④业绩之辉煌。

14.仔细观察下面这幅漫画,完成题目。(6分)

(1)请给这幅漫画加一个标题,要求生动简洁。(2分)

(2)写一段说明性的文字,介绍漫画的内容并指出漫画反映的问题。(4分)

解析:注意观察画面。主体部分是一个代表钱的符号“¥”,一只大手高高地托举着“风景区”,那长长的手臂一边写着“门票价格”,而下面的游客只能抬头望着高在云端之上的风景区。注意一个细节:托举风景区的手臂(门票价格)远比下面的游人高大许多倍。

答案:(1)看不起的风景。

(2)美丽的风景区令人向往,可它被“钱”这只巨手高高托起,想来欣赏风景的人们只能望“景”兴叹。这反映了最近景区的门票价格纷纷上调,门票花费已经成为游客的一大开支,风景名胜的公益性特征渐行渐远,客观上已经成为不少国人“看不起的风景”。

四、写作(40分)

15.继承和创新是一个民族的文化生生不息的两个轮子。继承传统美德,弘扬民族精神,创新民族文化,是永不过时的话题。请以“继承和创新”为话题写一篇文章,不少于800字。

写作提示:立意角度:①文化的发展离不开继承与创新;②创新需要勇气和智慧;③在继承中创新,在创新中继承;④固守精神家园。

例文:

继承与弘扬民族文化

鲁迅先生有言:“中国惟有国魂是最可宝贵的,惟有他发扬起来,中国人才真有进步”。

国魂,就是生生不息的中华文化。中华文化,是中华民族赖以生存和发展的精神纽带,也是中华民族坚不可摧的立业根基。唯有继承和弘扬中华文化,才能让中华民族永葆生命力。

总有一些人,将国之魂魄永存心间,光耀历史。

“红楼痴儒”周汝昌,一生只做一件事。

研究红学就是乐,不用浮名伴此生。遥望苍穹,他是最亮的星。他一生都在文学的世界里探求真谛,一生都在默默地传递着知识的薪火。

一勾弯月在冷凝处低悬,片片浮萍碎成摇曳的翡翠。你,独坐于简陋屋舍,笔起笔落,涌起层层墨香。曹雪芹为一部红楼,“披阅十载,增删五次”“字字看来都是血,十年辛苦不寻常”,三百年后,你为一部红楼,目盲耳聋,穷六十载光阴,建起红学“四支”,使红楼之光华,粲然世间。如今,你的名字便与红楼一道,铭刻在时间的轨道上,流芳百世。

周汝昌太爱红楼,这一爱,就是一甲子时光。六十年,他从一个出入学府和贵公子门庭的青年学子,到红学研究的权威。他于红楼,更像一位母亲,一手拉起传承,一手拉起创新,在红学研究的道路上,愈行愈远。

印度古谚曰:智慧是知识凝结的宝石,文化是智慧放出的异彩。只有弘扬和继承中华文化,才能让中华民族屹立于世界之巅。

一代国学大师黄裳,风华正茂之时已是奠基人,古稀之年仍是开拓者。姜桂之性,老而弥新。他在字里行间燃烧激情,点亮灵魂的灯塔,他在人生中真诚地行走,叩响心灵的大门。他一生藏书无数,在知识的海洋里恣意挥洒;他打破文体的规范,在文学的草原上任意驰骋。他的文字是一粒粒饱满的种子,播进土壤就会长成一棵棵橘树,一茎茎绿荷,一兜兜灵芝,一朵朵兰花……带着他襟袖间跨越上下五千年的遥远芬芳,弥漫于天地之间。

黄裳的文字,融合了二周文字的精髓,既有鲁迅的激愤、犀利,又有知堂的雍容、闲致;既有情趣和情调,又有观点和见解。他如年轻的斗士,面对传统文化中的沉渣毫不留情,又像一位青瓷专家,细心打磨,让文化之精髓,放出恒久的光芒。在继承与弘扬之间,他找到了人生最完美的坐标。

反观现实,多少人为物欲,甘愿舍弃民族文化与道德,纵意轻视。杜甫先生再次被我们纪念,却是以被亵渎的方式,谁也无法预料还有多少文化名人被戏谑;历史题材的影视作品为迎合低级趣味,肆意改写历史。所以,在继承与弘扬之间,我们必须要把握好其中的“度”,为迷惘的世人敲响警钟。

点评:本文以鲁迅名言开篇点题,随即提出中心论点:“唯有继承和弘扬中华文化,才能让中华民族永葆生命力。”做到了开门见山又不失材料之丰富。中间选用周汝昌和黄裳两个材料进行翔实论证,且论证句式整齐,论证有力。结尾能从辩证的角度告诉人们:“在继承与弘扬之间,我们必须要把握好其中的‘度’。”总之,本文论点鲜明,论证有力,堪称考场作文中的佳作。