2019年高考历史冲刺总复习:中国古代史专题复习之思想文化篇

文档属性

| 名称 | 2019年高考历史冲刺总复习:中国古代史专题复习之思想文化篇 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 262.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2019年高考历史冲刺总复习:中国古代史专题复习之思想文化篇

考情分析

专题概述

主流思想、科技成就和文学艺术是中国古代文明的重要组成部分。以儒学为主体的传统文化与学术体系是古代中国占据统治地位的主流思想;以“四大发明”为代表的古代科技长期领先于世界;诗歌、小说、书法、绘画和戏剧独具特色,在世界文化中占有重要地位。

考向预测

1、主干知识:百家争鸣、儒家思想的演变及现实影响、四大发明、文学艺术发展的时代特征等主干知识是历史高考命题关注的重点。因此,在复习时要理清主流思想发展演变的脉络及基本史实,理清科技发展的主要成就和文学艺术的特点。

2、基本概念:本专题涉及的百家争鸣、民本思想、天人感应、格物致知、经世致用、工商皆本等重要概念,既是命题关注的重点,也是考生的易混易错点。因此,在复习时要特别注意理清各个概念的含义,掌握其基本史实。

3、史观:农耕文明的繁荣使中华文明具有深厚的乡土气息,生活习俗、文学艺术、思想观念等方方面面都可看到农耕文明的烙印,这也是高考命题热衷的焦点。因此,在复习时要认识主流思想、科技成就和文学艺术的发展与社会环境的关系,把握其发展的规律,认识到社会存在对社会意识的决定作用。

4、现实问题的历史思考:以史为鉴、学以致用是历史学习的重要方法,从现实角度看历史,从历史角度看现实是命题备考常见的思路,如儒家思想的一些合理成分,易与当今构建和谐社会、以德治国、以人为本等一些社会热点问题相结合,来考查我们同学对儒家思想现实意义的理解,这些方面复习时要特别注意:

①维护社会稳定方面的仁、德、和为贵思想(以德治国、和谐社会);

②民本思想(“三农”问题的解决);

③“义利观”(社会主义市场经济的完善);

④维护国家统一的大一统思想(祖国统一);

⑤伦理道德中的诚信(社会主义荣辱观、培养现代公民意识);

⑥教育理论的有教无类、学思结合、启发诱导、因材施教(素质教育和课程改革)。

核心知识聚焦

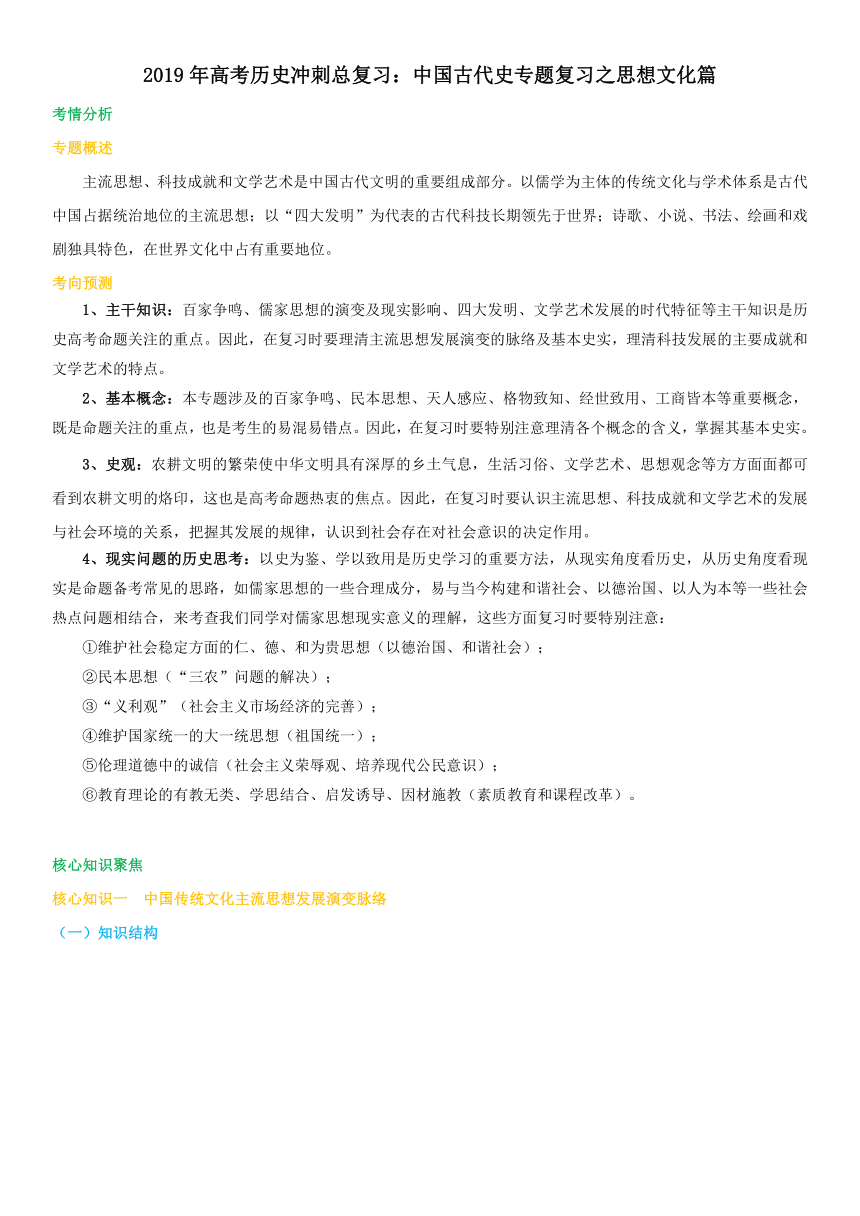

核心知识一 中国传统文化主流思想发展演变脉络

(一)知识结构

(二)重点强调

1、春秋战国时期的主要派别及其主张

(1)道家:

①老子:“道”、朴素辩证法、“无为而治”。

②庄子:“齐物”、“逍遥”、天与人“不相胜”。

(2)儒家:

①孔子:仁者爱人,克己复礼;“为政以德”,提出“正名”;“有教无类”、“因材施教”等。

②孟子:“仁政”;“民贵君轻”;“性善说”;先义后利,舍生取义。

③荀子:“天行有常”“制天命而用之”;“性恶论”;以礼教为主,礼法并施。

(3)法家:韩非主张法、术、势结合,建立君主专制中央集权;认为历史是发展的,主张变法革新。

(4)墨家:墨子主张“兼爱”、“非攻”、“尚贤”、“节俭”。

注意:诸子百家中相对立的观点

①治国上,儒家主张“仁政”,反对严刑峻法;法家主张法治,强调严刑峻法。

②在人性上,孟子主张“性本善”;荀子主张“性本恶”。

③在处理人与自然的关系上,荀子主张“制天命”,人定胜天;庄子主张“顺自然”。

④在人生态度上,儒家主张积极入世,强调社会责任;道家主张“逍遥”的人生态度,主张避世,强调“超脱”。

点拨:春秋战国时期儒家思想的特点

儒家思想较为具体,带有浓厚的理想化色彩;没有严密的理论基础,大多是关于思想修养方面的道德规范和政治理想方面的治国原则;孟子的“仁政”、“民贵君轻”主张使儒家思想开始与政治相结合,但因脱离现实政治而遭到新兴地主阶级的冷遇。

2、董仲舒思想的主要内容、特点及实质

(1)思想来源:以儒家思想为骨干,融合道家、法家、阴阳五行家思想。

(2)理论基础:“天人感应”学说、君权神授。

(3)内容:①提出“春秋大一统”与“罢黜百家,独尊儒术”,适应了加强中央集权的需要。②宣扬“君权神授”与“天人感应”,适应了加强君主专制的需要。③提出“三纲”“五常”,维护了社会秩序。

(4)特点及实质:外儒内法,兼采各家之长,在某种程度上增强了儒家思想的生命力。实质是思想文化专制统治。

注意:与先秦儒学相比,董仲舒新儒学呈现出的特点

①从思想内涵看,融儒家、阴阳家、黄老之学和法家思想为一体。

②主张在政治思想方面实行“大一统”,强调君主权威,赋予君权以神权色彩。

③在宣扬君权神授的同时,又继承和发扬了儒家的民本思想和仁政思想。

④以维护皇权的绝对性为目的,受到统治者重视,迅速成为社会正统思想。

⑤具有神学色彩,其哲学思想的本质是唯心主义。

⑥承认现实政治秩序的合理性(如皇权专制),即维护现实统治。

点拨:

①汉武帝之所以接受董仲舒的新儒学,根本目的在于它适应了中央集权和国家大一统的需要,而不是因为它宣扬的仁政思想有利于缓和阶级矛盾。

②西汉的“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”的根本着眼点都是加强君主专制统治,而不是压制知识分子。

3、魏晋至宋儒学的发展状况

①魏晋时期:佛教、道教广为传播。儒学吸收佛教、道教的精神,有了新的发展。佛教吸收儒家精华,渐趋中国本土化。道教也受到儒学影响,主张“贵儒”“尊道”。

②隋朝:儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

③唐朝:统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位,儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

④北宋:儒家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动;同时,他们冲破汉唐儒学的束缚,融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——“理学”。

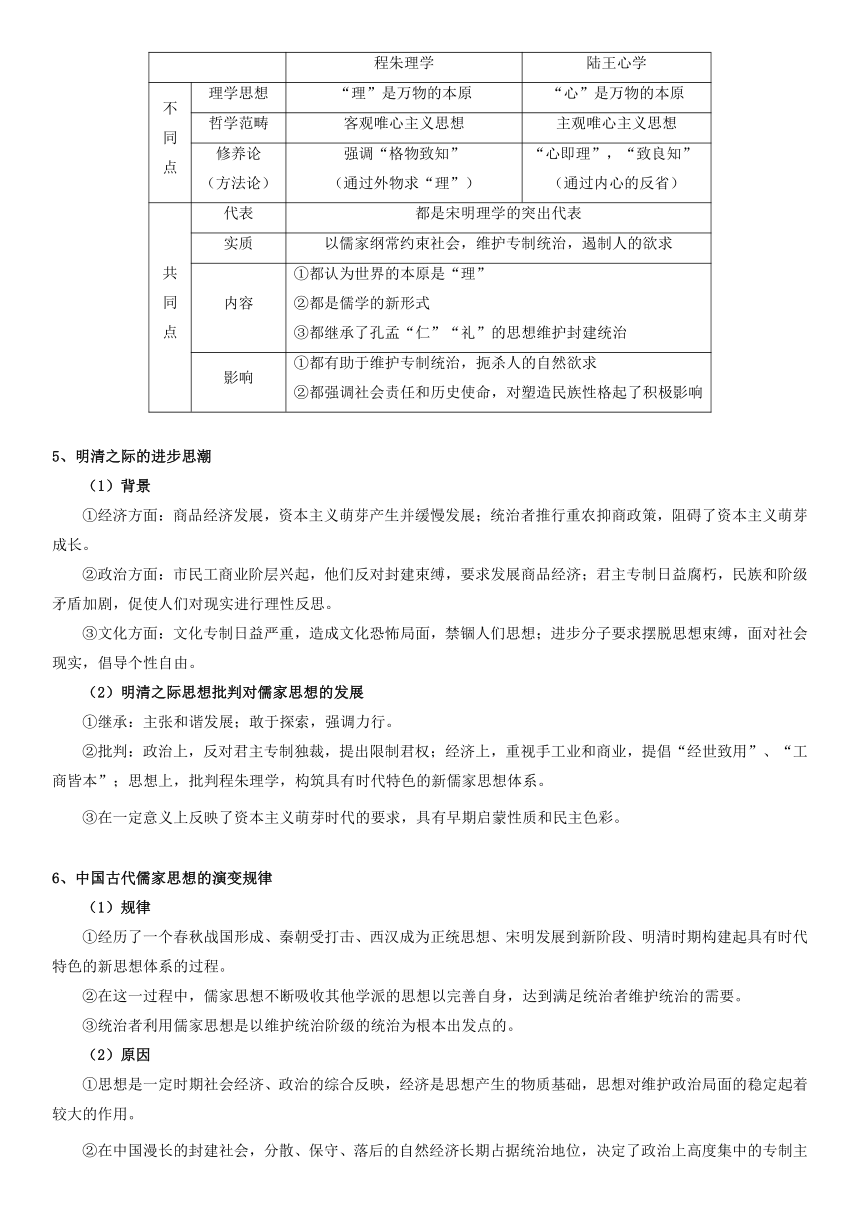

4、陆王心学与程朱理学的异同

程朱理学 陆王心学

不 同 点 理学思想 “理”是万物的本原 “心”是万物的本原

哲学范畴 客观唯心主义思想 主观唯心主义思想

修养论 (方法论) 强调“格物致知” (通过外物求“理”) “心即理”,“致良知” (通过内心的反省)

共 同 点 代表 都是宋明理学的突出代表

实质 以儒家纲常约束社会,维护专制统治,遏制人的欲求

内容 ①都认为世界的本原是“理” ②都是儒学的新形式 ③都继承了孔孟“仁”“礼”的思想维护封建统治

影响 ①都有助于维护专制统治,扼杀人的自然欲求 ②都强调社会责任和历史使命,对塑造民族性格起了积极影响

5、明清之际的进步思潮

(1)背景

①经济方面:商品经济发展,资本主义萌芽产生并缓慢发展;统治者推行重农抑商政策,阻碍了资本主义萌芽成长。

②政治方面:市民工商业阶层兴起,他们反对封建束缚,要求发展商品经济;君主专制日益腐朽,民族和阶级矛盾加剧,促使人们对现实进行理性反思。

③文化方面:文化专制日益严重,造成文化恐怖局面,禁锢人们思想;进步分子要求摆脱思想束缚,面对社会现实,倡导个性自由。

(2)明清之际思想批判对儒家思想的发展

①继承:主张和谐发展;敢于探索,强调力行。

②批判:政治上,反对君主专制独裁,提出限制君权;经济上,重视手工业和商业,提倡“经世致用”、“工商皆本”;思想上,批判程朱理学,构筑具有时代特色的新儒家思想体系。

③在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有早期启蒙性质和民主色彩。

6、中国古代儒家思想的演变规律

(1)规律

①经历了一个春秋战国形成、秦朝受打击、西汉成为正统思想、宋明发展到新阶段、明清时期构建起具有时代特色的新思想体系的过程。

②在这一过程中,儒家思想不断吸收其他学派的思想以完善自身,达到满足统治者维护统治的需要。

③统治者利用儒家思想是以维护统治阶级的统治为根本出发点的。

(2)原因

①思想是一定时期社会经济、政治的综合反映,经济是思想产生的物质基础,思想对维护政治局面的稳定起着较大的作用。

②在中国漫长的封建社会,分散、保守、落后的自然经济长期占据统治地位,决定了政治上高度集中的专制主义中央集权制度;而专制主义中央集权统治,要求思想的高度集中与统一,因而催生了“大一统”的思想体系。

【典型例题】

1、有学者评论战国时期某学派说:“他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。”这一学派是( )

A.儒家 B.道家 C.墨家 D.法家

解析:本题着重考查对法家思想的理解和材料信息的解读能力。由“贵族的存在已不合时宜”知道此学派代表地主阶级,反对贵族特权;由“他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人”知道此学派代表倡导重农抑商;再由“他们都是些注重实践的政治家”知道此学派主张社会变革。由此判断他们是法家学派,故正确答案为D项。

答案:D

2、阅读材料,回答问题。

材料一:

“行仁政而王,莫之能御也。”

“处无为之事,行不言之教。”

“明法者强,慢法者弱。”

(1)概括材料中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

材料二:

“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

材料三:唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

(4)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。

解析:本题考查古代中国传统文化主流思想的演变(百家争鸣、汉代儒学、唐代儒学),考查知识的再现与理解、材料解读能力。

(1)概括材料一的三种主张时,抓住关键词“行仁政而王,莫之能御也”,“处无为之事,行不言之教”,“明法者强,慢法者弱”。在此基础上从政治、经济等角度分析历史背景,“政治”“经济”角度是问题的限定词,回答时要紧扣这两方面。

(2)董仲舒的思想特征由以下关键词概述:“《春秋》大一统者……”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。其思想的影响结合课本知识回答即可。

(3)唐代思想文化的特点抓住“唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想”这一关键提示,形成的原因可从政策、政治经济发展情况、对外交往情况概括。

(4)从前三问得出寻找规律,得出结论:思想文化随着社会经济政治的变化而不断发展丰富,这也是平时教学强调过的重点。

答案:

(1)主张:实行仁政;无为而治;强调法治。

背景:春秋战国时代,中国社会发生政治和经济大变动:政治上,分封制瓦解,诸侯争霸;经济上,铁犁牛耕推广,井田制破坏。

(2)思想特征:强调“大一统”;糅合各家思想,形成新儒学体系。

影响:儒学正统地位在汉代确立,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流。

(3)特点:多元性(兼收并蓄)。

原因:唐朝实行开放政策;政治稳定、经济繁荣、对外交往频繁等。

(4)思想文化随着社会经济政治的变化,在吸收融合诸多文化因素中发展和丰富。

核心知识二 古代中国科技、文学艺术发展概况

(一)知识结构

科学技术 四大发明 造纸术 ①西汉时发明植物纤维纸。

②东汉蔡伦改进造纸术,制成能书写的纤维纸。

印刷术 ①隋唐之际出现雕版印刷术。宋代是雕版印刷的黄金时代,人们使用彩色套印技术。

②北宋时,毕升发明了(泥)活字印刷术。

火药 ①唐代发明了火药。

②唐末,火药已用于战争,宋代在军事上广泛应用火药。

③传入欧洲加速了其封建制度的解体。

指南针 ①战国时期发明了指南仪器——司南。

②北宋时发明了指南针,并应用于航海。

③13世纪传入西欧,为西欧开辟新航路、进行殖民扩张提供了条件。

①夏朝历法《夏小正》。

天文学 ②商朝关于日食、太阳黑子和哈雷彗星的最早记录,商朝历法“殷历”。

③战国的《甘石星经》是我国最早的一部天文学专著。

④秦汉时已有天体观测的水运浑天仪。

⑤元代郭守敬研制浑仪、简仪,编订《授时历》,与今天世界通用的公历即格里高利历基本相同。

数学 ①春秋战国时期,中国已出现九九乘法口诀。

②三国的刘徽、南北朝的祖冲之都对圆周率的精确数值作出了贡献。

③东汉《九章算术》标志着我国古代数学体系的形成。

农学 ①西汉氾胜之的《氾胜之书》。

②北魏贾思勰编写了《齐民要术》,这是我国现存最早、最完整、最系统的古代农业科学著作。

③元代王祯编写了《农书》。

④明代徐光启编写了《农政全书》。

医学 ①西汉时期的《黄帝内经》奠定了中医学理论的基础。

②东汉张仲景撰写了《伤寒杂病论》,他被后世称为“医圣”。

③明代李时珍编写了“东方药物巨典”《本草纲目》。

文学 先秦 《诗经》和楚辞是先秦文学最高水平的代表,分别开创现实主义、浪漫主义风格流派。

汉朝 汉赋是汉代文学的代表,特点是铺陈词藻、文采华丽。

唐朝 唐诗是唐朝文学的代表,代表人物有边塞诗人王昌龄、浪漫主义诗人李白、现实主义诗人杜甫。

宋代 宋代的文学以词为代表,豪放派词人有苏轼和辛弃疾,婉约派词人有李清照,适应了市民阶层丰富生活的需要。另外宋朝还有“话本”。

元代 散曲是元代兴起的新诗体,话本是元代的小说形式,以关汉卿《窦娥冤》为代表。

明清 章回体小说成为明清文学的主流,出现了四大奇书:《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》,《聊斋志异》《儒林外史》等也很有影响;商品经济发展,市民阶层崛起是兴盛原因。

艺术 汉字 基本脉络 原始刻画符号→甲骨文、金文→小篆(秦)→隶书(始于秦,流行于汉)→楷书、草书、行书。

演变趋势 由繁到简,字形字体逐步规范化、稳定化。

书法 发展脉络 楷书——始于东汉,魏晋完善,唐代步入盛世;草书——起源于汉初,成熟于东晋;行书——东汉至西晋书体完全成熟。

阶段特点 秦篆汉隶——魏晋发展成为自觉的书法艺术——隋唐风格多样——宋四家追求个性忽略法度——明代平民化、世俗化、个性化。

绘画艺术 魏晋以前 绘画艺术体现了劳动人民的审美情调,画风质朴。

魏晋 士人群体的艺术追求体现在绘画上,出现了文人画,代表人物有顾恺之。

唐代 体现盛唐画风的代表是吴道子,被誉为“吴带当风”。

宋代 文人山水画兴起,逐渐发展成独立的画种,注重意境。

明清 出现了一些风格奇特的画家。

民俗画 有描绘市井生活的张择端的《清明上河图》,还有木刻版画、年画等。

京剧 乾隆年间徽班进京。

形成 道光年间,徽剧和汉剧融合,兼收昆曲、秦腔等民间曲调的唱腔、剧目和表演方式。

发展 同治、光绪年间,京剧走向成熟,出现“同光十三绝”。

走向世界 民国年间,京剧走向世界,成为国粹。

(二)重点强调

1、中国古代科技的地位、特点

世界领先;应用性强,在科技使用上主要服务于农耕经济的发展需要,对事物发展规律的探索不够;在研究方法上主要采用传统的典籍整理与经验总结,忽视实验及理论概括。

2、中国古代科技成就高度发达的原因

①经济基础:农耕经济高度繁荣;

②政治条件:统一的多民族国家巩固和发展;

③中央集权国家和政府的支持和重视;

④民族交往与对外交流频繁;

⑤继承前代科技文明成果;

⑥劳动人民的辛勤劳动、创造。

3、以四大发明为代表的发明和发现

古代中国有不少领先于世界的发明和发现。四大发明之所以成为中国古代科技成果的代表,主要是因为四大发明对于人类历史发展的重要进程产生了巨大的影响。活字印刷术西传埃及和欧洲后,与造纸术相结合变成新教的工具,变成科学复兴的手段,便利了文化知识的传播;南宋时经阿拉伯人传入欧洲的指南针,为欧洲航海家发现美洲和实现环球航行提供了重要的条件;火药在南宋时经阿拉伯人传入欧洲,将骑士阶层炸得粉碎,改变了战争的方式和方法。

4、中国古代科技逐渐落伍的原因

明清时期,中国的科技发展逐渐落后于西方。自然经济限制了对生产力发展的需要,使科技的发展缺乏足够的动力;君主专制的空前加强,“重道轻器”、轻视科技发展的文化传统,八股取士的教育专制使中国古代科技发展缺乏必要的人才;统治者推行“闭关锁国”政策,限制对外交流,阻碍了中国古代科技的发展。

5、中国古代文化发展的原因

文化发展的原因,遵循社会存在决定社会意识、个人主观能动性和继承与发展等原理。国家是否统一、社会是否安定,统治者的文化政策是否得当均影响着文化的发展;经济的发展状况,文化受体(接受者)的变化也影响着文化的发展;各地区、各民族间以及中外之间的交流对文化发展也产生作用;此外,对前代文化的继承和发展,科学家、文学艺术家个人的努力和钻研也对文化的发展产生影响。

6、古代中国文学艺术的时代特征

古代文学具有明显的时代特征;深刻反映时代背景;具有平民化、通俗化的发展趋势;适应商品经济发展、市民阶层扩大的需求是古代中国文学的突出特点。

①春秋战国时期,中国社会处于变革的时代,思想领域出现百家争鸣局面,孔子编订整理《诗经》作为德行教化文本,屈原创作《离骚》抒发爱国情怀。

②秦汉时期,大一统局面形成,汉赋以华丽的辞藻描绘恢宏气势的时代。

③唐朝的繁盛与科举制度的最终形成,促进了唐诗的繁荣;唐朝以来,商品经济的发展与市民阶层的形成,使传奇小说、词、戏剧、风俗画等世俗文学艺术得到发展。

④明清时期,封建社会衰落与资本主义萌芽,使得反封建的小说、戏剧走向繁盛。

【典型例题】

1、公元1500年左右,欧洲出版了大约4万册图书,极大地激发了民众的求知欲。此种情形直接得益于( )

A.活字印刷术在欧洲的传播 B.新教翻译出版圣经的需求

C.人文学者传播古典文明的需要 D.大学发展对图书需求量的增加

解析:本题考查我国四大发明(印刷术)外传产生的影响。欧洲人借鉴中国的印刷术,发明、研制自己的活字印刷机,印刷了大量书籍促进了欧洲文化的传播,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。解题时抓住时间公元1500年,我国印刷术在13世纪时已向西传到欧洲,而要出版4万册图书,必是印刷技术的进步,靠人手抄是不可能实现的。

答案:A

2、许仙与白娘子自由相恋因法海和尚作梗终成悲剧,菩萨化身的济公游戏人间维持正义。这些在宋代杭州流传的故事,反映出当时( )

A.对僧人爱憎交加的社会心态 B.民间思想借助戏剧广泛传播

C.中国文化的地域性浓厚 D.市民阶层的价值取向

解析:本题考查知识的理解与迁移能力。题干中的故事具有世俗化的特征,这是因为宋代商品经济发展,市民阶层兴起,出现了迎合他们价值取向的文学形式,D项正确。这题也是考查社会存在对社会意识的决定作用,A、B、C项都无法从题干中反映。

答案:D

3、我国发行的首套宣纸材质的邮票《中国古代书法——行书》,被称为国家名片与国宝艺术的完美结合,彰显了宣纸千年,墨润万变的独特魅力。下图中属于该套邮票的是( )

A B C D

解析:本题考查古代中国的书法艺术的特征,属于基础知识的再现。隶书的特点是字形结构平衡对称,整齐安定,它始于秦朝,成熟并通行于汉魏时代;楷书的特点是字形方正,规矩严整,它形成于汉末;草书的特点是笔画简约,勾连不断,线条流畅,任情纵性,它始于汉初,东晋成熟;行书兼具楷书的规矩和草书的放纵,它始于东汉,西晋盛行。结合各种字体的特点可知A、B、C、D项分别为隶书、楷书、行书、草书,故选C项。

答案:C

考情分析

专题概述

主流思想、科技成就和文学艺术是中国古代文明的重要组成部分。以儒学为主体的传统文化与学术体系是古代中国占据统治地位的主流思想;以“四大发明”为代表的古代科技长期领先于世界;诗歌、小说、书法、绘画和戏剧独具特色,在世界文化中占有重要地位。

考向预测

1、主干知识:百家争鸣、儒家思想的演变及现实影响、四大发明、文学艺术发展的时代特征等主干知识是历史高考命题关注的重点。因此,在复习时要理清主流思想发展演变的脉络及基本史实,理清科技发展的主要成就和文学艺术的特点。

2、基本概念:本专题涉及的百家争鸣、民本思想、天人感应、格物致知、经世致用、工商皆本等重要概念,既是命题关注的重点,也是考生的易混易错点。因此,在复习时要特别注意理清各个概念的含义,掌握其基本史实。

3、史观:农耕文明的繁荣使中华文明具有深厚的乡土气息,生活习俗、文学艺术、思想观念等方方面面都可看到农耕文明的烙印,这也是高考命题热衷的焦点。因此,在复习时要认识主流思想、科技成就和文学艺术的发展与社会环境的关系,把握其发展的规律,认识到社会存在对社会意识的决定作用。

4、现实问题的历史思考:以史为鉴、学以致用是历史学习的重要方法,从现实角度看历史,从历史角度看现实是命题备考常见的思路,如儒家思想的一些合理成分,易与当今构建和谐社会、以德治国、以人为本等一些社会热点问题相结合,来考查我们同学对儒家思想现实意义的理解,这些方面复习时要特别注意:

①维护社会稳定方面的仁、德、和为贵思想(以德治国、和谐社会);

②民本思想(“三农”问题的解决);

③“义利观”(社会主义市场经济的完善);

④维护国家统一的大一统思想(祖国统一);

⑤伦理道德中的诚信(社会主义荣辱观、培养现代公民意识);

⑥教育理论的有教无类、学思结合、启发诱导、因材施教(素质教育和课程改革)。

核心知识聚焦

核心知识一 中国传统文化主流思想发展演变脉络

(一)知识结构

(二)重点强调

1、春秋战国时期的主要派别及其主张

(1)道家:

①老子:“道”、朴素辩证法、“无为而治”。

②庄子:“齐物”、“逍遥”、天与人“不相胜”。

(2)儒家:

①孔子:仁者爱人,克己复礼;“为政以德”,提出“正名”;“有教无类”、“因材施教”等。

②孟子:“仁政”;“民贵君轻”;“性善说”;先义后利,舍生取义。

③荀子:“天行有常”“制天命而用之”;“性恶论”;以礼教为主,礼法并施。

(3)法家:韩非主张法、术、势结合,建立君主专制中央集权;认为历史是发展的,主张变法革新。

(4)墨家:墨子主张“兼爱”、“非攻”、“尚贤”、“节俭”。

注意:诸子百家中相对立的观点

①治国上,儒家主张“仁政”,反对严刑峻法;法家主张法治,强调严刑峻法。

②在人性上,孟子主张“性本善”;荀子主张“性本恶”。

③在处理人与自然的关系上,荀子主张“制天命”,人定胜天;庄子主张“顺自然”。

④在人生态度上,儒家主张积极入世,强调社会责任;道家主张“逍遥”的人生态度,主张避世,强调“超脱”。

点拨:春秋战国时期儒家思想的特点

儒家思想较为具体,带有浓厚的理想化色彩;没有严密的理论基础,大多是关于思想修养方面的道德规范和政治理想方面的治国原则;孟子的“仁政”、“民贵君轻”主张使儒家思想开始与政治相结合,但因脱离现实政治而遭到新兴地主阶级的冷遇。

2、董仲舒思想的主要内容、特点及实质

(1)思想来源:以儒家思想为骨干,融合道家、法家、阴阳五行家思想。

(2)理论基础:“天人感应”学说、君权神授。

(3)内容:①提出“春秋大一统”与“罢黜百家,独尊儒术”,适应了加强中央集权的需要。②宣扬“君权神授”与“天人感应”,适应了加强君主专制的需要。③提出“三纲”“五常”,维护了社会秩序。

(4)特点及实质:外儒内法,兼采各家之长,在某种程度上增强了儒家思想的生命力。实质是思想文化专制统治。

注意:与先秦儒学相比,董仲舒新儒学呈现出的特点

①从思想内涵看,融儒家、阴阳家、黄老之学和法家思想为一体。

②主张在政治思想方面实行“大一统”,强调君主权威,赋予君权以神权色彩。

③在宣扬君权神授的同时,又继承和发扬了儒家的民本思想和仁政思想。

④以维护皇权的绝对性为目的,受到统治者重视,迅速成为社会正统思想。

⑤具有神学色彩,其哲学思想的本质是唯心主义。

⑥承认现实政治秩序的合理性(如皇权专制),即维护现实统治。

点拨:

①汉武帝之所以接受董仲舒的新儒学,根本目的在于它适应了中央集权和国家大一统的需要,而不是因为它宣扬的仁政思想有利于缓和阶级矛盾。

②西汉的“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”的根本着眼点都是加强君主专制统治,而不是压制知识分子。

3、魏晋至宋儒学的发展状况

①魏晋时期:佛教、道教广为传播。儒学吸收佛教、道教的精神,有了新的发展。佛教吸收儒家精华,渐趋中国本土化。道教也受到儒学影响,主张“贵儒”“尊道”。

②隋朝:儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

③唐朝:统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位,儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

④北宋:儒家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动;同时,他们冲破汉唐儒学的束缚,融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——“理学”。

4、陆王心学与程朱理学的异同

程朱理学 陆王心学

不 同 点 理学思想 “理”是万物的本原 “心”是万物的本原

哲学范畴 客观唯心主义思想 主观唯心主义思想

修养论 (方法论) 强调“格物致知” (通过外物求“理”) “心即理”,“致良知” (通过内心的反省)

共 同 点 代表 都是宋明理学的突出代表

实质 以儒家纲常约束社会,维护专制统治,遏制人的欲求

内容 ①都认为世界的本原是“理” ②都是儒学的新形式 ③都继承了孔孟“仁”“礼”的思想维护封建统治

影响 ①都有助于维护专制统治,扼杀人的自然欲求 ②都强调社会责任和历史使命,对塑造民族性格起了积极影响

5、明清之际的进步思潮

(1)背景

①经济方面:商品经济发展,资本主义萌芽产生并缓慢发展;统治者推行重农抑商政策,阻碍了资本主义萌芽成长。

②政治方面:市民工商业阶层兴起,他们反对封建束缚,要求发展商品经济;君主专制日益腐朽,民族和阶级矛盾加剧,促使人们对现实进行理性反思。

③文化方面:文化专制日益严重,造成文化恐怖局面,禁锢人们思想;进步分子要求摆脱思想束缚,面对社会现实,倡导个性自由。

(2)明清之际思想批判对儒家思想的发展

①继承:主张和谐发展;敢于探索,强调力行。

②批判:政治上,反对君主专制独裁,提出限制君权;经济上,重视手工业和商业,提倡“经世致用”、“工商皆本”;思想上,批判程朱理学,构筑具有时代特色的新儒家思想体系。

③在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有早期启蒙性质和民主色彩。

6、中国古代儒家思想的演变规律

(1)规律

①经历了一个春秋战国形成、秦朝受打击、西汉成为正统思想、宋明发展到新阶段、明清时期构建起具有时代特色的新思想体系的过程。

②在这一过程中,儒家思想不断吸收其他学派的思想以完善自身,达到满足统治者维护统治的需要。

③统治者利用儒家思想是以维护统治阶级的统治为根本出发点的。

(2)原因

①思想是一定时期社会经济、政治的综合反映,经济是思想产生的物质基础,思想对维护政治局面的稳定起着较大的作用。

②在中国漫长的封建社会,分散、保守、落后的自然经济长期占据统治地位,决定了政治上高度集中的专制主义中央集权制度;而专制主义中央集权统治,要求思想的高度集中与统一,因而催生了“大一统”的思想体系。

【典型例题】

1、有学者评论战国时期某学派说:“他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。”这一学派是( )

A.儒家 B.道家 C.墨家 D.法家

解析:本题着重考查对法家思想的理解和材料信息的解读能力。由“贵族的存在已不合时宜”知道此学派代表地主阶级,反对贵族特权;由“他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人”知道此学派代表倡导重农抑商;再由“他们都是些注重实践的政治家”知道此学派主张社会变革。由此判断他们是法家学派,故正确答案为D项。

答案:D

2、阅读材料,回答问题。

材料一:

“行仁政而王,莫之能御也。”

“处无为之事,行不言之教。”

“明法者强,慢法者弱。”

(1)概括材料中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

材料二:

“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

材料三:唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

(4)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。

解析:本题考查古代中国传统文化主流思想的演变(百家争鸣、汉代儒学、唐代儒学),考查知识的再现与理解、材料解读能力。

(1)概括材料一的三种主张时,抓住关键词“行仁政而王,莫之能御也”,“处无为之事,行不言之教”,“明法者强,慢法者弱”。在此基础上从政治、经济等角度分析历史背景,“政治”“经济”角度是问题的限定词,回答时要紧扣这两方面。

(2)董仲舒的思想特征由以下关键词概述:“《春秋》大一统者……”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。其思想的影响结合课本知识回答即可。

(3)唐代思想文化的特点抓住“唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想”这一关键提示,形成的原因可从政策、政治经济发展情况、对外交往情况概括。

(4)从前三问得出寻找规律,得出结论:思想文化随着社会经济政治的变化而不断发展丰富,这也是平时教学强调过的重点。

答案:

(1)主张:实行仁政;无为而治;强调法治。

背景:春秋战国时代,中国社会发生政治和经济大变动:政治上,分封制瓦解,诸侯争霸;经济上,铁犁牛耕推广,井田制破坏。

(2)思想特征:强调“大一统”;糅合各家思想,形成新儒学体系。

影响:儒学正统地位在汉代确立,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流。

(3)特点:多元性(兼收并蓄)。

原因:唐朝实行开放政策;政治稳定、经济繁荣、对外交往频繁等。

(4)思想文化随着社会经济政治的变化,在吸收融合诸多文化因素中发展和丰富。

核心知识二 古代中国科技、文学艺术发展概况

(一)知识结构

科学技术 四大发明 造纸术 ①西汉时发明植物纤维纸。

②东汉蔡伦改进造纸术,制成能书写的纤维纸。

印刷术 ①隋唐之际出现雕版印刷术。宋代是雕版印刷的黄金时代,人们使用彩色套印技术。

②北宋时,毕升发明了(泥)活字印刷术。

火药 ①唐代发明了火药。

②唐末,火药已用于战争,宋代在军事上广泛应用火药。

③传入欧洲加速了其封建制度的解体。

指南针 ①战国时期发明了指南仪器——司南。

②北宋时发明了指南针,并应用于航海。

③13世纪传入西欧,为西欧开辟新航路、进行殖民扩张提供了条件。

①夏朝历法《夏小正》。

天文学 ②商朝关于日食、太阳黑子和哈雷彗星的最早记录,商朝历法“殷历”。

③战国的《甘石星经》是我国最早的一部天文学专著。

④秦汉时已有天体观测的水运浑天仪。

⑤元代郭守敬研制浑仪、简仪,编订《授时历》,与今天世界通用的公历即格里高利历基本相同。

数学 ①春秋战国时期,中国已出现九九乘法口诀。

②三国的刘徽、南北朝的祖冲之都对圆周率的精确数值作出了贡献。

③东汉《九章算术》标志着我国古代数学体系的形成。

农学 ①西汉氾胜之的《氾胜之书》。

②北魏贾思勰编写了《齐民要术》,这是我国现存最早、最完整、最系统的古代农业科学著作。

③元代王祯编写了《农书》。

④明代徐光启编写了《农政全书》。

医学 ①西汉时期的《黄帝内经》奠定了中医学理论的基础。

②东汉张仲景撰写了《伤寒杂病论》,他被后世称为“医圣”。

③明代李时珍编写了“东方药物巨典”《本草纲目》。

文学 先秦 《诗经》和楚辞是先秦文学最高水平的代表,分别开创现实主义、浪漫主义风格流派。

汉朝 汉赋是汉代文学的代表,特点是铺陈词藻、文采华丽。

唐朝 唐诗是唐朝文学的代表,代表人物有边塞诗人王昌龄、浪漫主义诗人李白、现实主义诗人杜甫。

宋代 宋代的文学以词为代表,豪放派词人有苏轼和辛弃疾,婉约派词人有李清照,适应了市民阶层丰富生活的需要。另外宋朝还有“话本”。

元代 散曲是元代兴起的新诗体,话本是元代的小说形式,以关汉卿《窦娥冤》为代表。

明清 章回体小说成为明清文学的主流,出现了四大奇书:《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》,《聊斋志异》《儒林外史》等也很有影响;商品经济发展,市民阶层崛起是兴盛原因。

艺术 汉字 基本脉络 原始刻画符号→甲骨文、金文→小篆(秦)→隶书(始于秦,流行于汉)→楷书、草书、行书。

演变趋势 由繁到简,字形字体逐步规范化、稳定化。

书法 发展脉络 楷书——始于东汉,魏晋完善,唐代步入盛世;草书——起源于汉初,成熟于东晋;行书——东汉至西晋书体完全成熟。

阶段特点 秦篆汉隶——魏晋发展成为自觉的书法艺术——隋唐风格多样——宋四家追求个性忽略法度——明代平民化、世俗化、个性化。

绘画艺术 魏晋以前 绘画艺术体现了劳动人民的审美情调,画风质朴。

魏晋 士人群体的艺术追求体现在绘画上,出现了文人画,代表人物有顾恺之。

唐代 体现盛唐画风的代表是吴道子,被誉为“吴带当风”。

宋代 文人山水画兴起,逐渐发展成独立的画种,注重意境。

明清 出现了一些风格奇特的画家。

民俗画 有描绘市井生活的张择端的《清明上河图》,还有木刻版画、年画等。

京剧 乾隆年间徽班进京。

形成 道光年间,徽剧和汉剧融合,兼收昆曲、秦腔等民间曲调的唱腔、剧目和表演方式。

发展 同治、光绪年间,京剧走向成熟,出现“同光十三绝”。

走向世界 民国年间,京剧走向世界,成为国粹。

(二)重点强调

1、中国古代科技的地位、特点

世界领先;应用性强,在科技使用上主要服务于农耕经济的发展需要,对事物发展规律的探索不够;在研究方法上主要采用传统的典籍整理与经验总结,忽视实验及理论概括。

2、中国古代科技成就高度发达的原因

①经济基础:农耕经济高度繁荣;

②政治条件:统一的多民族国家巩固和发展;

③中央集权国家和政府的支持和重视;

④民族交往与对外交流频繁;

⑤继承前代科技文明成果;

⑥劳动人民的辛勤劳动、创造。

3、以四大发明为代表的发明和发现

古代中国有不少领先于世界的发明和发现。四大发明之所以成为中国古代科技成果的代表,主要是因为四大发明对于人类历史发展的重要进程产生了巨大的影响。活字印刷术西传埃及和欧洲后,与造纸术相结合变成新教的工具,变成科学复兴的手段,便利了文化知识的传播;南宋时经阿拉伯人传入欧洲的指南针,为欧洲航海家发现美洲和实现环球航行提供了重要的条件;火药在南宋时经阿拉伯人传入欧洲,将骑士阶层炸得粉碎,改变了战争的方式和方法。

4、中国古代科技逐渐落伍的原因

明清时期,中国的科技发展逐渐落后于西方。自然经济限制了对生产力发展的需要,使科技的发展缺乏足够的动力;君主专制的空前加强,“重道轻器”、轻视科技发展的文化传统,八股取士的教育专制使中国古代科技发展缺乏必要的人才;统治者推行“闭关锁国”政策,限制对外交流,阻碍了中国古代科技的发展。

5、中国古代文化发展的原因

文化发展的原因,遵循社会存在决定社会意识、个人主观能动性和继承与发展等原理。国家是否统一、社会是否安定,统治者的文化政策是否得当均影响着文化的发展;经济的发展状况,文化受体(接受者)的变化也影响着文化的发展;各地区、各民族间以及中外之间的交流对文化发展也产生作用;此外,对前代文化的继承和发展,科学家、文学艺术家个人的努力和钻研也对文化的发展产生影响。

6、古代中国文学艺术的时代特征

古代文学具有明显的时代特征;深刻反映时代背景;具有平民化、通俗化的发展趋势;适应商品经济发展、市民阶层扩大的需求是古代中国文学的突出特点。

①春秋战国时期,中国社会处于变革的时代,思想领域出现百家争鸣局面,孔子编订整理《诗经》作为德行教化文本,屈原创作《离骚》抒发爱国情怀。

②秦汉时期,大一统局面形成,汉赋以华丽的辞藻描绘恢宏气势的时代。

③唐朝的繁盛与科举制度的最终形成,促进了唐诗的繁荣;唐朝以来,商品经济的发展与市民阶层的形成,使传奇小说、词、戏剧、风俗画等世俗文学艺术得到发展。

④明清时期,封建社会衰落与资本主义萌芽,使得反封建的小说、戏剧走向繁盛。

【典型例题】

1、公元1500年左右,欧洲出版了大约4万册图书,极大地激发了民众的求知欲。此种情形直接得益于( )

A.活字印刷术在欧洲的传播 B.新教翻译出版圣经的需求

C.人文学者传播古典文明的需要 D.大学发展对图书需求量的增加

解析:本题考查我国四大发明(印刷术)外传产生的影响。欧洲人借鉴中国的印刷术,发明、研制自己的活字印刷机,印刷了大量书籍促进了欧洲文化的传播,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。解题时抓住时间公元1500年,我国印刷术在13世纪时已向西传到欧洲,而要出版4万册图书,必是印刷技术的进步,靠人手抄是不可能实现的。

答案:A

2、许仙与白娘子自由相恋因法海和尚作梗终成悲剧,菩萨化身的济公游戏人间维持正义。这些在宋代杭州流传的故事,反映出当时( )

A.对僧人爱憎交加的社会心态 B.民间思想借助戏剧广泛传播

C.中国文化的地域性浓厚 D.市民阶层的价值取向

解析:本题考查知识的理解与迁移能力。题干中的故事具有世俗化的特征,这是因为宋代商品经济发展,市民阶层兴起,出现了迎合他们价值取向的文学形式,D项正确。这题也是考查社会存在对社会意识的决定作用,A、B、C项都无法从题干中反映。

答案:D

3、我国发行的首套宣纸材质的邮票《中国古代书法——行书》,被称为国家名片与国宝艺术的完美结合,彰显了宣纸千年,墨润万变的独特魅力。下图中属于该套邮票的是( )

A B C D

解析:本题考查古代中国的书法艺术的特征,属于基础知识的再现。隶书的特点是字形结构平衡对称,整齐安定,它始于秦朝,成熟并通行于汉魏时代;楷书的特点是字形方正,规矩严整,它形成于汉末;草书的特点是笔画简约,勾连不断,线条流畅,任情纵性,它始于汉初,东晋成熟;行书兼具楷书的规矩和草书的放纵,它始于东汉,西晋盛行。结合各种字体的特点可知A、B、C、D项分别为隶书、楷书、行书、草书,故选C项。

答案:C

同课章节目录