人教版历史必修二第5单元《中国近现代社会生活的变迁》测试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版历史必修二第5单元《中国近现代社会生活的变迁》测试题(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 359.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第5单元《中国近现代社会生活的变迁》测试题

一、单选题(每小题只有一个正确答案)

1.19世纪初的一则名人讣告是这样评价该名人所研制的成果的:“它武装了人类,使虚弱无力的双手变得力大无穷,健全了人类的大脑以处理一切难题。它为机械动力在未来创造奇迹打下了坚实的基础,将有助并报偿后代的劳动。”这里的“它”是指该名人研制的( )

A.电动机 B.发电机 C.蒸汽机 D.计算机

2.交通工具近代化不仅推动了交通运输业的发展,也极大地方便了人们的生活。下列属于中国近代新式交通工具的是( )

A.马车 B.轿子 C.火车 D.帆船

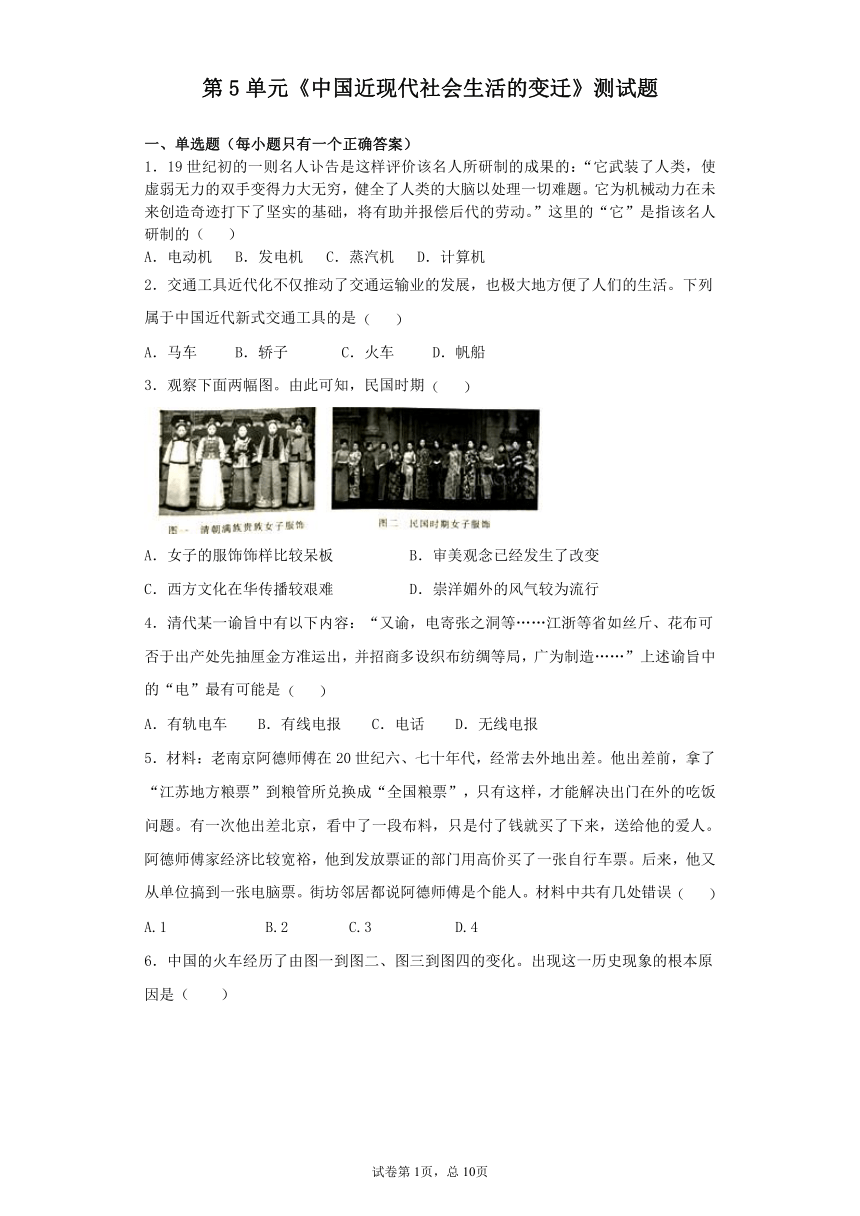

3.观察下面两幅图。由此可知,民国时期( )

A.女子的服饰饰样比较呆板 B.审美观念已经发生了改变

C.西方文化在华传播较艰难 D.崇洋媚外的风气较为流行

4.清代某一谕旨中有以下内容:“又谕,电寄张之洞等……江浙等省如丝斤、花布可否于出产处先抽厘金方准运出,并招商多设织布纺绸等局,广为制造……”上述谕旨中的“电”最有可能是( )

A.有轨电车 B.有线电报 C.电话 D.无线电报

5.材料:老南京阿德师傅在20世纪六、七十年代,经常去外地出差。他出差前,拿了“江苏地方粮票”到粮管所兑换成“全国粮票”,只有这样,才能解决出门在外的吃饭问题。有一次他出差北京,看中了一段布料,只是付了钱就买了下来,送给他的爱人。阿德师傅家经济比较宽裕,他到发放票证的部门用高价买了一张自行车票。后来,他又从单位搞到一张电脑票。街坊邻居都说阿德师傅是个能人。材料中共有几处错误( )

A.1 B.2 C.3 D.4

6.中国的火车经历了由图一到图二、图三到图四的变化。出现这一历史现象的根本原因是( )

A.新中国的成立 B.社会主义制度的确立

C.改革开放取得重大成就 D.社会经济的不断发展

7.1912年5月,袁世凯下达通令说:“近来乃习尚奢华,贪多斗靡……尚朴素者,多为人嗤。”接着“劝告国民,继自今衣食、日用、冠婚、丧祭诸费,必不可少者,极力从俭;其可少者,一概省之,务期多惜一分物力,即多延一分生命”。下列对该信息的理解正确的是( )

①普通民众的生活已经较为富裕 ②传统消费观念发生了较大变化

③西方生活方式对国人有一定的影响 ④政府对民众消费进行强力干预

A.①② B.①④ C.②③ D.②③④

8.张程在《总统们,民国总统的另一面》中写到:“喝咖啡逛公园的上海买办、书包里藏着白话小说的学生、在政府各部跑新闻的北京记者和出口中国茶叶进口英国钢琴的广州商人们,他们的力量远远不足以支撑一个现代宪政社会。”由此可以看出民国时期( )

A.生活习俗全盘西化 B.新潮人士已遍及城乡

C.西方商品开始进入 D.民主化进程基础薄弱

9.1905年,《时报》报道了一对青年男女的婚礼程序:“一、来宾入场;二、新人入场;三、新人行结婚礼,相对三揖;四、唱歌奏乐;五、证人宣读证书;六、来宾祝词;七、来宾演说;八、唱歌散会。”这一报道,主要反映了( )

A.父母之命、媒约之言的规矩改变

B.青年男女反对包办婚姻,主张婚姻自主

C.婚礼的形式趋于简单,所费俭朴

D.恋爱自由、婚姻自主逐渐成为一种时尚

10.阅读下列材料:

中国大众传媒发展情况表(1985~2000年)

1985 1990 1995 1999 2000

报纸总印数(亿份) 246.8 211.3 263.3 318.4 329.3

广播节目制作时间(小时) 280799 647762 2332 164 2931 682 3381 466

电视节目制作时间(小时) 38056 91572 383513 526483 585007

互联网用户(户) 7213 3014518 9021717

请回答上表中四种传媒发展的速度,哪种最快( )

A.报纸 B.广播节目 C.电视节目 D.互联网

11.晚清时期,《中国女报》介绍西方杰出女性时,逐渐从贤妻、孝女转向女爱国者、女政治家。这种变化表明( )

A.革命取代改良成为社会主流思潮 B.辛亥革命成功使女子获得了解放

C.女性的政治地位已与男性完全平等 D.女报逐渐担当起国民教育的职责

12.报纸杂志、电影电视、互联网等传媒手段反映了近现代社会信息传播媒介的演变。以下说法中不正确的是( )

A.报刊是印刷媒介,是最早的大众传播媒介

B.影视是音像媒介,在工业社会中扮演着极为重要的角色

C.互联网是电子媒介,是信息社会的一个标志性的信息传播手段

D.这三类媒介从技术层面上说是一个逐渐替代的过程

13.阅读关于中国近代社会生活和习俗变化的规律的表述:(甲)从过程上看是被动接受到主动学习;(乙)从分布上看呈现地区间严重不平衡;(丙)从实质上看是东西方文化的激烈碰撞;(丁)从动力上看根本动力属于“内驱力”。 ( )

A.以上表述皆正确 B.以上表述皆错误

C.只有丙的表述错误 D.只有丁的表述错误

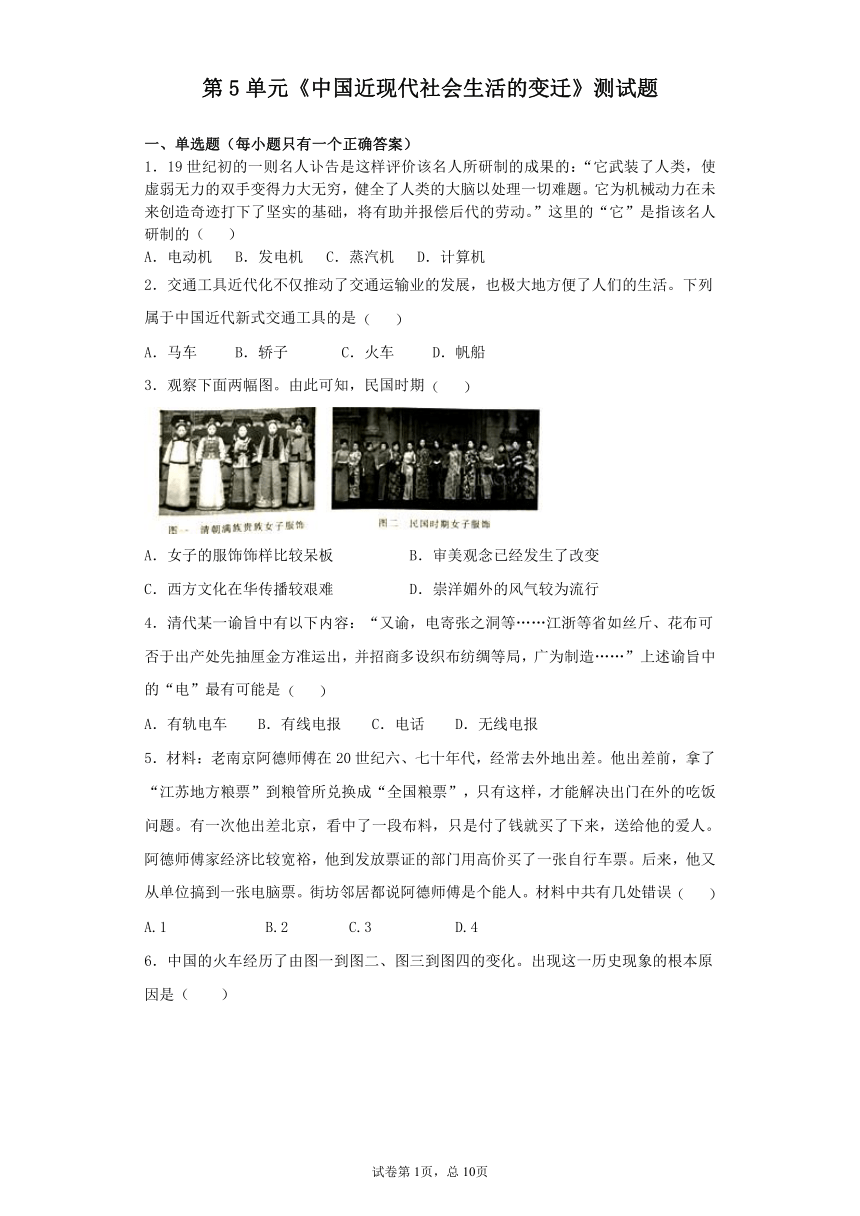

14. 1896至1911年,中国铁路建设有了较大发展,新建铁路总里程约为此前的20倍,下图呈现了当时铁路投资的构成。下列说法正确的是( )

A.铁路修筑的资金来源充足 B.此时清政府重视修筑铁路

C.近代商人投资于铁路建设 D.清政府完全掌握铁路修筑权

15.维新派主张“断发”的主要目的是为了与“万国同风”,便于操作机器和武器、讲究卫生等。1905年,端方等出洋考查宪政的“五大臣”也发出“断发”的声音,“奏请官员剪发之折,两宫深滋不悦”。武昌起义后,清政府不得不下达谕旨,准许人们自由剪辫,被迫承认“断发”的合法性。以上变化主要说明了( )

A.政府主导社会生活 B.断发触动清朝国体

C.断发体现革命色彩 D.政治时局影响习俗

16.材料:老南京阿德师傅在20世纪六、七十年代,经常去外地出差。他出差前,拿了“江苏地方粮票”到粮管所兑换成“全国粮票”,只有这样,才能解决出门在外的吃饭问题。有一次他出差北京,看中了一段布料,只是付了钱就买了下来,送给他的爱人。阿德师傅家经济比较宽裕,他到发放票证的部门用高价买了一张自行车票。后来,他又从单位搞到一张电脑票。街坊邻居都说阿德师傅是个能人。材料中共有几处错误( )

A.1 B.2 C.3 D.4

17.20世纪50年代后期,北京市向知识分子发放“高脑油”(高级脑力劳动者补助油)。关于发放的时间和定量,有以下记述:

发放时间 每人每月定量 出处

1954年7月开始 1.5斤 北京市档案馆票证展览中的文字介绍

未予说明 1斤 《北京粮食工作》

1957年11月17日开始 1.5斤 《中国商业四十年》

1957年12月1日之前 1斤 北京市档案馆藏《北京市食油供应办法》文件

1957年12月1日之后 1.5斤

据此可知,关于“高脑油”的发放( )

A.展览的文字介绍真实可靠 B.两部经济著作的记述完全一致

C.馆藏的原始文件更为可信 D.现有史料无法证明其是否实行

18.假如你生活在民国初年的天津,不可能遇到的生活现象是( )

A.普通居民大都居住在四合院里 B.偶尔乘有轨电车上街购物

C.穿西装、吃西餐成为有钱人的时尚 D.电话进入寻常百姓家

19.下图是上海三兴烟草公司(成立于1924年,位于上海美租界)刊登在1926年10月10日《申报》上的一则“孙文牌香烟”广告。图片信息可用于研究( )

①南京国民政府的建立②实业救国思潮③民国时期的服饰④近代大众传媒的发展

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.②④

20.中西合璧、土洋并存是近代中国生活变迁的典型特征。以下事物或现象中,反映了当时既吸收西方优点,又保持传统特点的有( )

①深受中国男子喜欢的中山装 ②各通商口岸大量出现的西餐馆

③津、沪等地出现的毗连式房屋 ④青年男女在教堂举行的新式婚礼

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

21.这两年,我国高铁发展迅速,创造两车重联情况下的世界高速铁路最高运营速度。作为新型交通工具的火车在19世纪末传入中国,对近代中国社会产生的影响有( )

①促进了信息的交流和人们思想观念的转变②带来了一些城镇的兴衰

③便利了列强进一步掠夺中国经济④减缓了中国半殖民地化的进程

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

22. “自有《申报》以来,市肆之佣伙,多于执业之暇,手执一纸读之。……阅之者尚多,销路至今未减。”这可说明( )

A.《申报》在国内最畅销 B.社会信息化的程度提高

C.报纸主要面对下层民众 D.《申报》内容通俗易懂

23.1915年,中华民国司法部制定了民法草案,有关婚姻部分明确规定:“男子未满十六岁,女子未满十五岁、不得成婚”“有配偶的,不得重婚”“夫妇不相和谐而两愿离婚的,得离婚”等。这反映出当时中华民国政府( )

A.杜绝陈规陋习 B.顺应时代潮流 C.照搬西方文明 D.提倡男女平等

24.常建华《中国文化通志·宗祖志》中记载,上海王、朱两氏于1905年将祠堂族长制改为族会制,“从事家族立宪”,1918年该族增订族会章程,1924年修改,并经会员大会讨论得以通过。这一现象说明( )

A.中国社会生活走向近代化 B.宗法制度决定中国历史进程

C.政治变革推动宗族近代化 D.宗族组织具有了民主化色彩

二、简答题

25.阅读下列材料:

材料一1895—1898年间创办的中文报刊统计

年份 当年创刊总数 中国人自办报刊

总数 所占百分比

1895 7 3 42.9%

1896 11 7 63.6%

1897 49 45 91.8%

1898 47 39 83%

注:1898年9月21日以后,清政府取缔报馆,捉拿主笔,已不再允许民间自办报刊。

——姚福申《中国编辑史》

材料二《福报》的宗旨是“欲以开风气,广见闻,速变通,强国势”……《广仁报》的内容有论著、时事新闻、地方要闻、中西译述、杂谈等。论著多以外患日急,非变法维新不能挽救为中心问题,意在唤起国人发愤图强,开通风气。

——汤志钧《戊戌变法史》

材料三中国近代的办报活动,如果从1815年创办《察世俗每月统记传》算起,最初的六十年,没有一份报纸或期刊是由中国人创办或主持的……从1874年到1895年的二十年间,中国人自办的报刊总共只有十种……除了香港地区清政府鞭长莫及外,其他地方中国人自办的报刊在专制政权的压制下,寿命都很短暂……1895年堂堂中华帝国在甲午战争中竟败于东洋“岛夷”之手,这对中国知识分子的刺激太大了,他们在各地组织学会,采取办报刊、设学堂等办法鼓吹“变法图强”。

——姚福申《中国编辑史》

材料四改革开放以后中国的报刊业出现了一片繁荣景象。报刊的总数从1978年的186家发展到2000年的2007家,日报的读者超过10%。刊物的种类也急剧增加,由1978年的930种增加到2000年的8725种,刊物的封面和内容异彩纷呈。

请回答:

(1)根据材料一、二、三,概述19世纪末中国办报的特点。

(2)根据材料一、二、三并结合所学知识,分析19世纪末中国办报特点的成因。

(3)根据材料四,中国的报刊业出现了一片繁荣景象的主要原因是什么?对比前三则材料,你能得出什么样的认识?

26.农业是中华文明的核心元素,从古至今,源远流长,体现出丰富的发展内涵。结合所学知识,回答下列问题:

(1)春秋战国时期,我国农业生产技术进步的主要表现是什么?

(2)我国传统农业社会生产的基本模式是什么?为了维护专制主义国家政权的经济基础,历代王朝大都推行怎样的经济政策?

(3)新中国成立以后,对农业进行了社会主义改造,土地所有制发生了怎样的改变?在农业科技领域,哪一项科技成就极大地提升了水稻的产量,对缓解我国人民的吃饭问题做出了历史性贡献?

(4)十一届三中全会以来,为了调动农民的生产积极性,我国在广大的农村地区实行了什么政策?

(5)如今的中国,农业发展融入了现代经济的快车道,人们足不出户即可通过电商平台购买到自己喜爱的农产品。这一变化得益于哪一项技术的迅猛发展?

(6)改革开放以来,农业生产快速发展、农村面貌发生巨变、农民生活质量迅速提升。从社会制度上看,有何原因?

三、材料分析题

27.阅读下列材料

材料一东北地区幅员辽阔,物产丰富。到20世纪40年代末,大约有人口3000余万,东、北、西三面与朝鲜、苏联、蒙古相邻,交通便利,重工业较为发达,钢铁产量占全国总产量的90%以上。“一五”计划中,苏联援建的156项大中型建设项目(实际施工的为150项)主要集中在东北地区,例如鞍山钢铁公司、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂、飞机制造厂、富拉尔基重型机械厂等。

材料二1957~1961年我国农业主要农产品产量(单位:万吨)

年份 粮食产量 棉花产量 油料产量 糖料产量

1957 19505 164.0 419.6 1189.3

1958 20000 196.0 477.0 1563.1

1959 17000 170.9 410.4 1214.7

1960 14350 106.3 194.1 985.5

1961 14750 80.0 181.4 506.5

——引自人民版教材《历史》必修第二册

材料三从粮票到股票的转变

全国通用粮票(1966年发行) 当代中国第一张股票(1989年发行)

请回答:

(1)根据材料一说明“一五”计划把东北地区作为我国重点建设地区的原因。

(2)根据材料二指出1957—1958,1958—1961年我国农业主要农产品产量分别出现怎样的变化趋势结合所学知识说明导致上述变化趋势的主要原因。

(3)材料三中“从粮票到股票的转变”反映出我国经济体制改革逐步实现了什么样的根本性转变?这种根本性转变对我国经济社会发展有何重要意义?

28.中共十七届三中全会通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出:农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局。阅读下列材料,回答问题。

材料一中华人民共和国初期农业生产统计表(金额单位:亿元)

年份 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年

农业总产值 461 510 535 575 610

——《中国统计年鉴(1983年)》

材料二我国小麦产量超过美国跃居世界第二位了。我国小麦增产速度是古今中外历史上所没有的,更是资本主义国家所望尘莫及的……美帝国主义者说我们人口多是“不堪重负的压力”,我们要用更多的事实告诉他们,人口多,生产粮食更多。只要我们需要,要生产多少就可以生产多少粮食出来。

——《人民日报》社论(1958年7月23日)

材料三农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

(1)根据材料一分析1952—1956年新中国农业发展状况。这一状况的出现与当时在农村开展的什么运动有关?

(2)材料二所反映的我国农业生产情况真实吗?这种情况的出现与哪两次运动有关?这两次运动导致的后果如何?

(3)材料三中所述的“包产到户”政策最先在哪两个省份实行?为什么说“这种担心是不必要的”?

(4)综合上述材料信息,你得到了什么重要启示?

29.随着中国社会的变迁,人们的社会生活观念也发生着翻天覆地的变化。

材料一:(清晨)书房榻上的秦孝廉坐了起来,穿上贴身舒适的棉布内衣,外面罩上青色的湖丝长衫,然后将挂在墙壁的长剑取在手中,来到院中,他舞起了一套四十八式太极剑,舞毕回房后,身旁侍立良久的小厮举着一个茶托走上前来,秦孝廉将长剑交与小厮,取了茶托上的一盏茉莉香茶,边饮边读起了《朱子语类》。

——据《一个开封人的一天,明朝版》整理

材料二:当时由于帝制倾覆,共和告成,人们在政治上和思想上获得了一次大解放,……例如,对清政府统治者当年强迫汉人接受的发辫,大多数人都主张剪去,并且认为“不剪发不算革命”,“也不算时髦”,谁若继续留辫子,便为社会舆论所不齿,“非讥之为豚尾,即詈之曰满奴。”在服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、礼服、翎顶、朝珠,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋时髦”。

当时一般人认为,西方的社会生活是依据天赋人权、自由平等的理性原则建立起来的一种完美、理想的社会模式,代表着社会进步的方向;相比之下。中国传统的社会生活则充满着陈旧恶欲,不符合时代潮流,非改革不可,以致在民国初形成了这样一种社会心理;认为谁接受西方的社会生活习尚,谁就是文明,开化,属于新派人物,否则,谁就是保守,顽固之徒。

——王文泉等主编的《中国近代史》(1840-1949)

材料三:2006年8月24日的千龙网文章《从大脚到多变:中国百年间美女标准变迁》,介绍了20世纪中国女人美丽标准的变化轨迹,其中1949-1979年的标准是

材料四:1982年12月,251对新人在广州市旧体育馆举行第一个集体婚礼,由当时的广东省省长梁灵光证婚。举行仪式后,新人们分三批前往北京、南京、西安等地旅游,广州不少新人还时兴在结婚当天,大张旗鼓地开着婚礼车队到带有寓意吉祥,兆头好的道路如吉祥路、长寿路盘福路等处巡游,并将婚礼怕全过程拍摄制作成DVD留念,单身贵族也日益增多,城市青年在竞争压力下不断推迟婚期,网恋、闪恋、隐婚等各种婚姻形式也开始出现。

——《二十世纪广东婚俗大观》

(1)依据材料一,从物质、精神生活两方面归纳明的时代特征。

(2)根据材料二,概要指出当时中国人的生活习俗和社会心态发生了哪些重要变化。结合所学知识,分析导致上述变化的重要原因。

(3)结合所学知识分别概括指出1949-1979年三个时间段影响中国女人美丽标准的主要因素。

(4)材料四体现了婚俗怎样的变化趋势?这种变化说明了什么?

试卷第10页,总10页

试卷第9页,总10页

参考答案

1.C2.C3.B4.B5.C6.D7.C 8.D9.C10.D11.D12.D13.D14.B

15.D16.C17.C18.D19.B20.C21.D22.B23.B24.D

25.(1)中国人自办的报刊日益成为中国报业的主体;但寿命大多很短;报刊多以宣传维新变法为主要内容。

(2)甲午战争后,中国民族危机空前严重;民族资本主义得到初步发展,民族资产阶级力量日益壮大;维新派把创办报刊作为宣传变法思想的主要手段;外国人在华办报客观上提供了借鉴;维新变法失败后,报业遭受重创。

(3)主要原因:十一届三中全会否定了“两个凡是”的错误方针,确立了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针,冲破了长期“左”的错误的严重束缚,重新确立了党的正确的思想路线。认识:只有新中国的建立和改革开放,才能实现报刊业的独立与繁荣发展。

26.(1)主要表现:铁犁牛耕。

(2)基本模式:自给自足(或小农经济、自然经济);经济政策:重农抑商。

(3)土地所有制:确立了土地公有制(或从土地私有到土地公有);科技成就:袁隆平研制的杂交水稻。

(4)政策:家庭联产承包责任制。

(5)技术:互联网技术(或信息技术)。

(6)原因:社会主义制度不断完善和发展。

27.(1)原因:东北地区幅员辽阔,资源物产丰富;

重工业比较发达,基础较好;

“一五”计划中有苏联援建的项目,东北地区与苏联等国为邻,地理位置优越,交通便利。

(2)变化趋势:1957年至1958年我国农业主要农产品产量处于上升趋势;

1958年至1961年我国农业主要农产品产量处于较快下降趋势

主要原因:“一五”计划和农业社会主义改造的完成(产量上升原因);

“大跃进”和农村人民公社化运动等“左”倾错误泛滥(产量下降原因)。

(3)根本性转变:逐步从社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。

重要意义:有利于发展我国的生产力,有利于增强综合国力,有利于改善民生。

28.(1)农业总产值持续增长(或农业不断发展)。对农业进行社会主义改造。

(2)不真实。“大跃进”和人民公社化运动。造成社会生产力的极大破坏(导致国民经济出现混乱)。

(3)安徽、四川。因为“包产到户”政策是在坚持社会主义公有制为主体的基础上实行的(或没有脱离社会主义轨道)。

(4)要本着实事求是的原则,从本国实际出发,制定农业发展政策。

29.(1)物质特征:棉布成为主要衣料;茶叶普遍种植

精神特征:注意养生,理学兴盛

(2)剪发辫,更新服饰;肯定西方社会生活习俗,否定传统社会生活;接受西方社会生活习俗成为传统。

辛亥革命推翻了封建君主专制制度;中华民国成立并颁发了许多法令;民族共和观念深入人心。

(3)新中国成立后妇女社会地位提高,建设国家奉献青春成为新时代女性的主流选择;积极投身社会主义建设,“左”倾思想泛滥,追求自身美丽被斥为小资产阶级思想;“左”倾思想严重泛滥,阶级斗争成为中国的唯一时尚,美丽仅仅是一种梦想。

(4)广东人的婚礼越来越多样化.说明改革开放的成果惠及广大老百姓,个人价值观得到社会的认同与尊重。

一、单选题(每小题只有一个正确答案)

1.19世纪初的一则名人讣告是这样评价该名人所研制的成果的:“它武装了人类,使虚弱无力的双手变得力大无穷,健全了人类的大脑以处理一切难题。它为机械动力在未来创造奇迹打下了坚实的基础,将有助并报偿后代的劳动。”这里的“它”是指该名人研制的( )

A.电动机 B.发电机 C.蒸汽机 D.计算机

2.交通工具近代化不仅推动了交通运输业的发展,也极大地方便了人们的生活。下列属于中国近代新式交通工具的是( )

A.马车 B.轿子 C.火车 D.帆船

3.观察下面两幅图。由此可知,民国时期( )

A.女子的服饰饰样比较呆板 B.审美观念已经发生了改变

C.西方文化在华传播较艰难 D.崇洋媚外的风气较为流行

4.清代某一谕旨中有以下内容:“又谕,电寄张之洞等……江浙等省如丝斤、花布可否于出产处先抽厘金方准运出,并招商多设织布纺绸等局,广为制造……”上述谕旨中的“电”最有可能是( )

A.有轨电车 B.有线电报 C.电话 D.无线电报

5.材料:老南京阿德师傅在20世纪六、七十年代,经常去外地出差。他出差前,拿了“江苏地方粮票”到粮管所兑换成“全国粮票”,只有这样,才能解决出门在外的吃饭问题。有一次他出差北京,看中了一段布料,只是付了钱就买了下来,送给他的爱人。阿德师傅家经济比较宽裕,他到发放票证的部门用高价买了一张自行车票。后来,他又从单位搞到一张电脑票。街坊邻居都说阿德师傅是个能人。材料中共有几处错误( )

A.1 B.2 C.3 D.4

6.中国的火车经历了由图一到图二、图三到图四的变化。出现这一历史现象的根本原因是( )

A.新中国的成立 B.社会主义制度的确立

C.改革开放取得重大成就 D.社会经济的不断发展

7.1912年5月,袁世凯下达通令说:“近来乃习尚奢华,贪多斗靡……尚朴素者,多为人嗤。”接着“劝告国民,继自今衣食、日用、冠婚、丧祭诸费,必不可少者,极力从俭;其可少者,一概省之,务期多惜一分物力,即多延一分生命”。下列对该信息的理解正确的是( )

①普通民众的生活已经较为富裕 ②传统消费观念发生了较大变化

③西方生活方式对国人有一定的影响 ④政府对民众消费进行强力干预

A.①② B.①④ C.②③ D.②③④

8.张程在《总统们,民国总统的另一面》中写到:“喝咖啡逛公园的上海买办、书包里藏着白话小说的学生、在政府各部跑新闻的北京记者和出口中国茶叶进口英国钢琴的广州商人们,他们的力量远远不足以支撑一个现代宪政社会。”由此可以看出民国时期( )

A.生活习俗全盘西化 B.新潮人士已遍及城乡

C.西方商品开始进入 D.民主化进程基础薄弱

9.1905年,《时报》报道了一对青年男女的婚礼程序:“一、来宾入场;二、新人入场;三、新人行结婚礼,相对三揖;四、唱歌奏乐;五、证人宣读证书;六、来宾祝词;七、来宾演说;八、唱歌散会。”这一报道,主要反映了( )

A.父母之命、媒约之言的规矩改变

B.青年男女反对包办婚姻,主张婚姻自主

C.婚礼的形式趋于简单,所费俭朴

D.恋爱自由、婚姻自主逐渐成为一种时尚

10.阅读下列材料:

中国大众传媒发展情况表(1985~2000年)

1985 1990 1995 1999 2000

报纸总印数(亿份) 246.8 211.3 263.3 318.4 329.3

广播节目制作时间(小时) 280799 647762 2332 164 2931 682 3381 466

电视节目制作时间(小时) 38056 91572 383513 526483 585007

互联网用户(户) 7213 3014518 9021717

请回答上表中四种传媒发展的速度,哪种最快( )

A.报纸 B.广播节目 C.电视节目 D.互联网

11.晚清时期,《中国女报》介绍西方杰出女性时,逐渐从贤妻、孝女转向女爱国者、女政治家。这种变化表明( )

A.革命取代改良成为社会主流思潮 B.辛亥革命成功使女子获得了解放

C.女性的政治地位已与男性完全平等 D.女报逐渐担当起国民教育的职责

12.报纸杂志、电影电视、互联网等传媒手段反映了近现代社会信息传播媒介的演变。以下说法中不正确的是( )

A.报刊是印刷媒介,是最早的大众传播媒介

B.影视是音像媒介,在工业社会中扮演着极为重要的角色

C.互联网是电子媒介,是信息社会的一个标志性的信息传播手段

D.这三类媒介从技术层面上说是一个逐渐替代的过程

13.阅读关于中国近代社会生活和习俗变化的规律的表述:(甲)从过程上看是被动接受到主动学习;(乙)从分布上看呈现地区间严重不平衡;(丙)从实质上看是东西方文化的激烈碰撞;(丁)从动力上看根本动力属于“内驱力”。 ( )

A.以上表述皆正确 B.以上表述皆错误

C.只有丙的表述错误 D.只有丁的表述错误

14. 1896至1911年,中国铁路建设有了较大发展,新建铁路总里程约为此前的20倍,下图呈现了当时铁路投资的构成。下列说法正确的是( )

A.铁路修筑的资金来源充足 B.此时清政府重视修筑铁路

C.近代商人投资于铁路建设 D.清政府完全掌握铁路修筑权

15.维新派主张“断发”的主要目的是为了与“万国同风”,便于操作机器和武器、讲究卫生等。1905年,端方等出洋考查宪政的“五大臣”也发出“断发”的声音,“奏请官员剪发之折,两宫深滋不悦”。武昌起义后,清政府不得不下达谕旨,准许人们自由剪辫,被迫承认“断发”的合法性。以上变化主要说明了( )

A.政府主导社会生活 B.断发触动清朝国体

C.断发体现革命色彩 D.政治时局影响习俗

16.材料:老南京阿德师傅在20世纪六、七十年代,经常去外地出差。他出差前,拿了“江苏地方粮票”到粮管所兑换成“全国粮票”,只有这样,才能解决出门在外的吃饭问题。有一次他出差北京,看中了一段布料,只是付了钱就买了下来,送给他的爱人。阿德师傅家经济比较宽裕,他到发放票证的部门用高价买了一张自行车票。后来,他又从单位搞到一张电脑票。街坊邻居都说阿德师傅是个能人。材料中共有几处错误( )

A.1 B.2 C.3 D.4

17.20世纪50年代后期,北京市向知识分子发放“高脑油”(高级脑力劳动者补助油)。关于发放的时间和定量,有以下记述:

发放时间 每人每月定量 出处

1954年7月开始 1.5斤 北京市档案馆票证展览中的文字介绍

未予说明 1斤 《北京粮食工作》

1957年11月17日开始 1.5斤 《中国商业四十年》

1957年12月1日之前 1斤 北京市档案馆藏《北京市食油供应办法》文件

1957年12月1日之后 1.5斤

据此可知,关于“高脑油”的发放( )

A.展览的文字介绍真实可靠 B.两部经济著作的记述完全一致

C.馆藏的原始文件更为可信 D.现有史料无法证明其是否实行

18.假如你生活在民国初年的天津,不可能遇到的生活现象是( )

A.普通居民大都居住在四合院里 B.偶尔乘有轨电车上街购物

C.穿西装、吃西餐成为有钱人的时尚 D.电话进入寻常百姓家

19.下图是上海三兴烟草公司(成立于1924年,位于上海美租界)刊登在1926年10月10日《申报》上的一则“孙文牌香烟”广告。图片信息可用于研究( )

①南京国民政府的建立②实业救国思潮③民国时期的服饰④近代大众传媒的发展

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.②④

20.中西合璧、土洋并存是近代中国生活变迁的典型特征。以下事物或现象中,反映了当时既吸收西方优点,又保持传统特点的有( )

①深受中国男子喜欢的中山装 ②各通商口岸大量出现的西餐馆

③津、沪等地出现的毗连式房屋 ④青年男女在教堂举行的新式婚礼

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

21.这两年,我国高铁发展迅速,创造两车重联情况下的世界高速铁路最高运营速度。作为新型交通工具的火车在19世纪末传入中国,对近代中国社会产生的影响有( )

①促进了信息的交流和人们思想观念的转变②带来了一些城镇的兴衰

③便利了列强进一步掠夺中国经济④减缓了中国半殖民地化的进程

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

22. “自有《申报》以来,市肆之佣伙,多于执业之暇,手执一纸读之。……阅之者尚多,销路至今未减。”这可说明( )

A.《申报》在国内最畅销 B.社会信息化的程度提高

C.报纸主要面对下层民众 D.《申报》内容通俗易懂

23.1915年,中华民国司法部制定了民法草案,有关婚姻部分明确规定:“男子未满十六岁,女子未满十五岁、不得成婚”“有配偶的,不得重婚”“夫妇不相和谐而两愿离婚的,得离婚”等。这反映出当时中华民国政府( )

A.杜绝陈规陋习 B.顺应时代潮流 C.照搬西方文明 D.提倡男女平等

24.常建华《中国文化通志·宗祖志》中记载,上海王、朱两氏于1905年将祠堂族长制改为族会制,“从事家族立宪”,1918年该族增订族会章程,1924年修改,并经会员大会讨论得以通过。这一现象说明( )

A.中国社会生活走向近代化 B.宗法制度决定中国历史进程

C.政治变革推动宗族近代化 D.宗族组织具有了民主化色彩

二、简答题

25.阅读下列材料:

材料一1895—1898年间创办的中文报刊统计

年份 当年创刊总数 中国人自办报刊

总数 所占百分比

1895 7 3 42.9%

1896 11 7 63.6%

1897 49 45 91.8%

1898 47 39 83%

注:1898年9月21日以后,清政府取缔报馆,捉拿主笔,已不再允许民间自办报刊。

——姚福申《中国编辑史》

材料二《福报》的宗旨是“欲以开风气,广见闻,速变通,强国势”……《广仁报》的内容有论著、时事新闻、地方要闻、中西译述、杂谈等。论著多以外患日急,非变法维新不能挽救为中心问题,意在唤起国人发愤图强,开通风气。

——汤志钧《戊戌变法史》

材料三中国近代的办报活动,如果从1815年创办《察世俗每月统记传》算起,最初的六十年,没有一份报纸或期刊是由中国人创办或主持的……从1874年到1895年的二十年间,中国人自办的报刊总共只有十种……除了香港地区清政府鞭长莫及外,其他地方中国人自办的报刊在专制政权的压制下,寿命都很短暂……1895年堂堂中华帝国在甲午战争中竟败于东洋“岛夷”之手,这对中国知识分子的刺激太大了,他们在各地组织学会,采取办报刊、设学堂等办法鼓吹“变法图强”。

——姚福申《中国编辑史》

材料四改革开放以后中国的报刊业出现了一片繁荣景象。报刊的总数从1978年的186家发展到2000年的2007家,日报的读者超过10%。刊物的种类也急剧增加,由1978年的930种增加到2000年的8725种,刊物的封面和内容异彩纷呈。

请回答:

(1)根据材料一、二、三,概述19世纪末中国办报的特点。

(2)根据材料一、二、三并结合所学知识,分析19世纪末中国办报特点的成因。

(3)根据材料四,中国的报刊业出现了一片繁荣景象的主要原因是什么?对比前三则材料,你能得出什么样的认识?

26.农业是中华文明的核心元素,从古至今,源远流长,体现出丰富的发展内涵。结合所学知识,回答下列问题:

(1)春秋战国时期,我国农业生产技术进步的主要表现是什么?

(2)我国传统农业社会生产的基本模式是什么?为了维护专制主义国家政权的经济基础,历代王朝大都推行怎样的经济政策?

(3)新中国成立以后,对农业进行了社会主义改造,土地所有制发生了怎样的改变?在农业科技领域,哪一项科技成就极大地提升了水稻的产量,对缓解我国人民的吃饭问题做出了历史性贡献?

(4)十一届三中全会以来,为了调动农民的生产积极性,我国在广大的农村地区实行了什么政策?

(5)如今的中国,农业发展融入了现代经济的快车道,人们足不出户即可通过电商平台购买到自己喜爱的农产品。这一变化得益于哪一项技术的迅猛发展?

(6)改革开放以来,农业生产快速发展、农村面貌发生巨变、农民生活质量迅速提升。从社会制度上看,有何原因?

三、材料分析题

27.阅读下列材料

材料一东北地区幅员辽阔,物产丰富。到20世纪40年代末,大约有人口3000余万,东、北、西三面与朝鲜、苏联、蒙古相邻,交通便利,重工业较为发达,钢铁产量占全国总产量的90%以上。“一五”计划中,苏联援建的156项大中型建设项目(实际施工的为150项)主要集中在东北地区,例如鞍山钢铁公司、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂、飞机制造厂、富拉尔基重型机械厂等。

材料二1957~1961年我国农业主要农产品产量(单位:万吨)

年份 粮食产量 棉花产量 油料产量 糖料产量

1957 19505 164.0 419.6 1189.3

1958 20000 196.0 477.0 1563.1

1959 17000 170.9 410.4 1214.7

1960 14350 106.3 194.1 985.5

1961 14750 80.0 181.4 506.5

——引自人民版教材《历史》必修第二册

材料三从粮票到股票的转变

全国通用粮票(1966年发行) 当代中国第一张股票(1989年发行)

请回答:

(1)根据材料一说明“一五”计划把东北地区作为我国重点建设地区的原因。

(2)根据材料二指出1957—1958,1958—1961年我国农业主要农产品产量分别出现怎样的变化趋势结合所学知识说明导致上述变化趋势的主要原因。

(3)材料三中“从粮票到股票的转变”反映出我国经济体制改革逐步实现了什么样的根本性转变?这种根本性转变对我国经济社会发展有何重要意义?

28.中共十七届三中全会通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出:农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局。阅读下列材料,回答问题。

材料一中华人民共和国初期农业生产统计表(金额单位:亿元)

年份 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年

农业总产值 461 510 535 575 610

——《中国统计年鉴(1983年)》

材料二我国小麦产量超过美国跃居世界第二位了。我国小麦增产速度是古今中外历史上所没有的,更是资本主义国家所望尘莫及的……美帝国主义者说我们人口多是“不堪重负的压力”,我们要用更多的事实告诉他们,人口多,生产粮食更多。只要我们需要,要生产多少就可以生产多少粮食出来。

——《人民日报》社论(1958年7月23日)

材料三农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

(1)根据材料一分析1952—1956年新中国农业发展状况。这一状况的出现与当时在农村开展的什么运动有关?

(2)材料二所反映的我国农业生产情况真实吗?这种情况的出现与哪两次运动有关?这两次运动导致的后果如何?

(3)材料三中所述的“包产到户”政策最先在哪两个省份实行?为什么说“这种担心是不必要的”?

(4)综合上述材料信息,你得到了什么重要启示?

29.随着中国社会的变迁,人们的社会生活观念也发生着翻天覆地的变化。

材料一:(清晨)书房榻上的秦孝廉坐了起来,穿上贴身舒适的棉布内衣,外面罩上青色的湖丝长衫,然后将挂在墙壁的长剑取在手中,来到院中,他舞起了一套四十八式太极剑,舞毕回房后,身旁侍立良久的小厮举着一个茶托走上前来,秦孝廉将长剑交与小厮,取了茶托上的一盏茉莉香茶,边饮边读起了《朱子语类》。

——据《一个开封人的一天,明朝版》整理

材料二:当时由于帝制倾覆,共和告成,人们在政治上和思想上获得了一次大解放,……例如,对清政府统治者当年强迫汉人接受的发辫,大多数人都主张剪去,并且认为“不剪发不算革命”,“也不算时髦”,谁若继续留辫子,便为社会舆论所不齿,“非讥之为豚尾,即詈之曰满奴。”在服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、礼服、翎顶、朝珠,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋时髦”。

当时一般人认为,西方的社会生活是依据天赋人权、自由平等的理性原则建立起来的一种完美、理想的社会模式,代表着社会进步的方向;相比之下。中国传统的社会生活则充满着陈旧恶欲,不符合时代潮流,非改革不可,以致在民国初形成了这样一种社会心理;认为谁接受西方的社会生活习尚,谁就是文明,开化,属于新派人物,否则,谁就是保守,顽固之徒。

——王文泉等主编的《中国近代史》(1840-1949)

材料三:2006年8月24日的千龙网文章《从大脚到多变:中国百年间美女标准变迁》,介绍了20世纪中国女人美丽标准的变化轨迹,其中1949-1979年的标准是

材料四:1982年12月,251对新人在广州市旧体育馆举行第一个集体婚礼,由当时的广东省省长梁灵光证婚。举行仪式后,新人们分三批前往北京、南京、西安等地旅游,广州不少新人还时兴在结婚当天,大张旗鼓地开着婚礼车队到带有寓意吉祥,兆头好的道路如吉祥路、长寿路盘福路等处巡游,并将婚礼怕全过程拍摄制作成DVD留念,单身贵族也日益增多,城市青年在竞争压力下不断推迟婚期,网恋、闪恋、隐婚等各种婚姻形式也开始出现。

——《二十世纪广东婚俗大观》

(1)依据材料一,从物质、精神生活两方面归纳明的时代特征。

(2)根据材料二,概要指出当时中国人的生活习俗和社会心态发生了哪些重要变化。结合所学知识,分析导致上述变化的重要原因。

(3)结合所学知识分别概括指出1949-1979年三个时间段影响中国女人美丽标准的主要因素。

(4)材料四体现了婚俗怎样的变化趋势?这种变化说明了什么?

试卷第10页,总10页

试卷第9页,总10页

参考答案

1.C2.C3.B4.B5.C6.D7.C 8.D9.C10.D11.D12.D13.D14.B

15.D16.C17.C18.D19.B20.C21.D22.B23.B24.D

25.(1)中国人自办的报刊日益成为中国报业的主体;但寿命大多很短;报刊多以宣传维新变法为主要内容。

(2)甲午战争后,中国民族危机空前严重;民族资本主义得到初步发展,民族资产阶级力量日益壮大;维新派把创办报刊作为宣传变法思想的主要手段;外国人在华办报客观上提供了借鉴;维新变法失败后,报业遭受重创。

(3)主要原因:十一届三中全会否定了“两个凡是”的错误方针,确立了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针,冲破了长期“左”的错误的严重束缚,重新确立了党的正确的思想路线。认识:只有新中国的建立和改革开放,才能实现报刊业的独立与繁荣发展。

26.(1)主要表现:铁犁牛耕。

(2)基本模式:自给自足(或小农经济、自然经济);经济政策:重农抑商。

(3)土地所有制:确立了土地公有制(或从土地私有到土地公有);科技成就:袁隆平研制的杂交水稻。

(4)政策:家庭联产承包责任制。

(5)技术:互联网技术(或信息技术)。

(6)原因:社会主义制度不断完善和发展。

27.(1)原因:东北地区幅员辽阔,资源物产丰富;

重工业比较发达,基础较好;

“一五”计划中有苏联援建的项目,东北地区与苏联等国为邻,地理位置优越,交通便利。

(2)变化趋势:1957年至1958年我国农业主要农产品产量处于上升趋势;

1958年至1961年我国农业主要农产品产量处于较快下降趋势

主要原因:“一五”计划和农业社会主义改造的完成(产量上升原因);

“大跃进”和农村人民公社化运动等“左”倾错误泛滥(产量下降原因)。

(3)根本性转变:逐步从社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。

重要意义:有利于发展我国的生产力,有利于增强综合国力,有利于改善民生。

28.(1)农业总产值持续增长(或农业不断发展)。对农业进行社会主义改造。

(2)不真实。“大跃进”和人民公社化运动。造成社会生产力的极大破坏(导致国民经济出现混乱)。

(3)安徽、四川。因为“包产到户”政策是在坚持社会主义公有制为主体的基础上实行的(或没有脱离社会主义轨道)。

(4)要本着实事求是的原则,从本国实际出发,制定农业发展政策。

29.(1)物质特征:棉布成为主要衣料;茶叶普遍种植

精神特征:注意养生,理学兴盛

(2)剪发辫,更新服饰;肯定西方社会生活习俗,否定传统社会生活;接受西方社会生活习俗成为传统。

辛亥革命推翻了封建君主专制制度;中华民国成立并颁发了许多法令;民族共和观念深入人心。

(3)新中国成立后妇女社会地位提高,建设国家奉献青春成为新时代女性的主流选择;积极投身社会主义建设,“左”倾思想泛滥,追求自身美丽被斥为小资产阶级思想;“左”倾思想严重泛滥,阶级斗争成为中国的唯一时尚,美丽仅仅是一种梦想。

(4)广东人的婚礼越来越多样化.说明改革开放的成果惠及广大老百姓,个人价值观得到社会的认同与尊重。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势