语文解题技巧及知识点归纳 学案

图片预览

文档简介

语文解题技巧及知识点归纳

整理:何勇

1、 基础知识篇

1. 汉语拼音声调规律:有a在,把帽戴;a要不在,o、e戴;要是i、u一起来,谁在后边给谁戴。

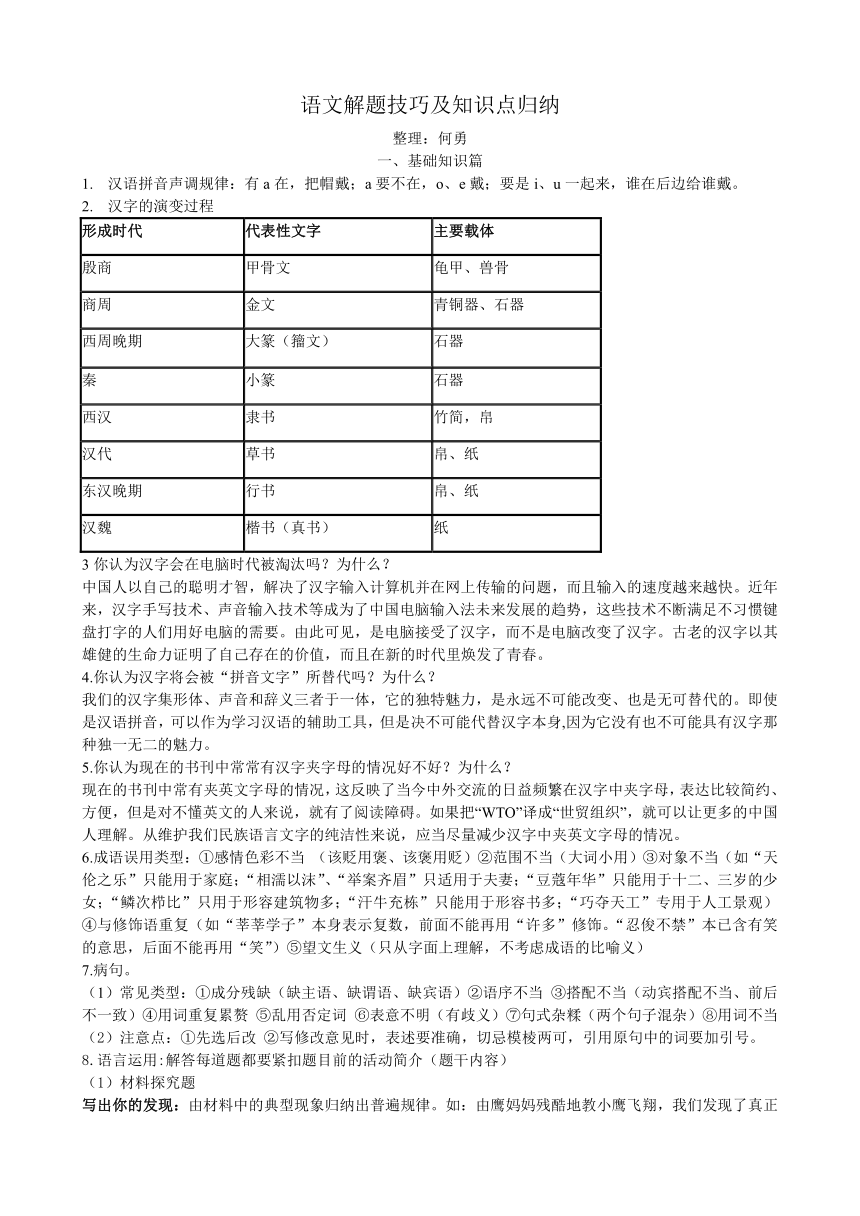

2. 汉字的演变过程

形成时代 代表性文字 主要载体

殷商 甲骨文 龟甲、兽骨

商周 金文 青铜器、石器

西周晚期 大篆(籀文) 石器

秦 小篆 石器

西汉 隶书 竹简,帛

汉代 草书 帛、纸

东汉晚期 行书 帛、纸

汉魏 楷书(真书) 纸

3你认为汉字会在电脑时代被淘汰吗?为什么?

中国人以自己的聪明才智,解决了汉字输入计算机并在网上传输的问题,而且输入的速度越来越快。近年来,汉字手写技术、声音输入技术等成为了中国电脑输入法未来发展的趋势,这些技术不断满足不习惯键盘打字的人们用好电脑的需要。由此可见,是电脑接受了汉字,而不是电脑改变了汉字。古老的汉字以其雄健的生命力证明了自己存在的价值,而且在新的时代里焕发了青春。

4.你认为汉字将会被“拼音文字”所替代吗?为什么?

我们的汉字集形体、声音和辞义三者于一体,它的独特魅力,是永远不可能改变、也是无可替代的。即使是汉语拼音,可以作为学习汉语的辅助工具,但是决不可能代替汉字本身,因为它没有也不可能具有汉字那种独一无二的魅力。

5.你认为现在的书刊中常常有汉字夹字母的情况好不好?为什么?

现在的书刊中常有夹英文字母的情况,这反映了当今中外交流的日益频繁在汉字中夹字母,表达比较简约、方便,但是对不懂英文的人来说,就有了阅读障碍。如果把“WTO”译成“世贸组织”,就可以让更多的中国人理解。从维护我们民族语言文字的纯洁性来说,应当尽量减少汉字中夹英文字母的情况。

6.成语误用类型:①感彩不当 (该贬用褒、该褒用贬)②范围不当(大词小用)③对象不当(如“天伦之乐”只能用于家庭;“相濡以沫”、“举案齐眉”只适用于夫妻;“豆蔻年华”只能用于十二、三岁的少女;“鳞次栉比”只用于形容建筑物多;“汗牛充栋”只能用于形容书多;“巧夺天工”专用于人工景观)④与修饰语重复(如“莘莘学子”本身表示复数,前面不能再用“许多”修饰。“忍俊不禁”本已含有笑的意思,后面不能再用“笑”)⑤望文生义(只从字面上理解,不考虑成语的比喻义)

7.病句。

(1)常见类型:①成分残缺(缺主语、缺谓语、缺宾语)②语序不当 ③搭配不当(动宾搭配不当、前后不一致)④用词重复累赘 ⑤乱用否定词 ⑥表意不明(有歧义)⑦句式杂糅(两个句子混杂)⑧用词不当

(2)注意点:①先选后改 ②写修改意见时,表述要准确,切忌模棱两可,引用原句中的词要加引号。

8.语言运用:解答每道题都要紧扣题目前的活动简介(题干内容)

(1)材料探究题

写出你的发现:由材料中的典型现象归纳出普遍规律。如:由鹰妈妈残酷地教小鹰飞翔,我们发现了真正的母爱就是教给孩子生存的方法。

写出给你的启示:从材料中的典型现象中明白了某个道理,知道了今后该怎么做。如鹰妈妈残酷地教小鹰飞翔启发我们,做父母的对孩子不要溺爱,要教给孩子生存的本领。

(2)名著推荐

①推荐语:从文章主题、写作特色(语言、手法)、人物形象和对我们人生的指导意义等角度进行阐述。

②指导人生的意义:先简述故事情节(时间、地点、人物、事件),然后谈谈此情节给了我们怎样的人生经验和教训。

③最欣赏的人物及原因:先说出最欣赏的人物的名字或绰号,然后分析其性格特点或高贵品质,最后说说此人对你的正面的影响。

(3)颁奖词:先叙述人物丰功伟绩,再进行热情赞美。

(4)给新闻拟标题或概括新闻内容:着重分析导语的主要内容,对导语进行浓缩,明确新闻发生的时间、地点、人物、主要事件。

(5)劝告

原则:忌斥责批评、忌空讲道理、忌乱套大帽子、忌反问

方法:称呼+劝告(欲抑先扬,理由充分)+征询(语气委婉)

(6)小记者:称呼+自我简介+采访问题(扣对象身份和活动的意义)

(7)开场白

①结构:a.称呼、问候语。b.围绕主题,阐明主题。c.对下文活动的引出。(“我宣布xx活动开始)

②写作要求:a.要紧扣主题。本次活动或演出的主题是什么,做到心中有数。这样写作内容才能围绕某一主题展开,内容集中,富有针对性和有效性。这道题中活动的主题为“端午节晚会”,主持人的开场白就要围绕“端午节晚会”展开。提到端午节我们自然就会想到与之相关的屈原、粽子、赛龙舟、插艾蒿等。

b.要有现场感。开场白台词能够自成一体,或渲染气氛,或调节情绪,或引人入胜,或循循善诱,在情景现场能给观(听)众以强烈的听觉冲击,让他们心潮起伏,激情彭湃,有迫不及待听下去、看下去的欲望。

c.要锤炼语言,篇幅简短。为能有效地吸引读者兴趣,语言上要注意简洁、生动,充满激情,有感染力,富有鼓动性。可考虑适当运用一些修辞手法,如对偶、排比等,能够生动、形象、准确地表情达意。

(8)串联词:又称“串词”,是主持人将节目的内容、特色、节目之间的内在联系联缀起来的、生动的艺术语言。

写作要求:①承上启下,衔接自然。②准确、简洁。③有感染力。

(9)导游词

①特点:口语化、知识性、文学性、礼节性。

②结构:见面时的开头语(简短亲切、热情得体)、概括介绍(景点的位置、地位、意义、历史、现状和发展情景等)、重点讲解(对旅游线路上的重点景观从景点成因、历史传说、文化背景审美功能等方面进行详细的讲解)、离别时的告别语(感谢语、惜别语、征求意见语、致歉语和祝愿语)

9.古诗词赏析

(1)诗歌主要有哪些情感?如何答题?

忧国忧民:表达对统治者昏庸无能的蔑视和痛恨 (《泊秦淮》);反映离乱给人民造成的痛苦(《春望》) ;对国家民族命运的担忧(《十一月四日风雨大作》);表达对劳动人民的同情(《观刈麦》。)

建功报国:建功立业的渴望(苏轼《浣溪沙》);报国无门的悲伤;山河沦丧的痛苦 ;壮志难酬的悲叹(李白《宣州谢眺楼饯别校书叔云》)。

思乡怀人:羁旅愁思;(马致远《天净沙 秋思》)思亲念友;(苏轼《水调歌头》)边关思乡;闺中怀人

对大自然(特别是早春美景)的热爱、赞美:(《钱塘湖春行》)

对光阴易逝、人生苦短、物是人非的慨叹:往往表现在对暮春景色的描绘上(晏殊《浣溪沙》)

送别类:对离愁别绪的慨叹(《送元二使安西》)抒写送别友人时的依依不舍和离别时的忧伤之情(李白《送孟浩然之广陵》薛涛《送友人》);

山水田园诗:恬淡、闲适(悠闲)

表达积极向上、豁达乐观的人生态度:刘禹锡《秋词》

★诗歌中往往几种情感交织在一起。例如杜甫的《春望》)就表达了诗人忧国和思家的感情。

★愁:亲人、朋友离别的愁绪;思乡、思念亲人的愁绪;羁旅之愁;壮志难酬的愁绪;亡国、衰国之愁等。

(2)描述画面:在把握句意的基础上,抓住意象,借助想象,采用生动形象的语言,把诗句中描绘的画面再现出来。

答题步骤:①圈出诗句中提到的所有意象(人、景、物)。

②用浪线画出写人、景、物的特征的词语。

③联系上下句补充必要的意象。

④展开联想和想象,用富有文采的语言进行整合。

例:山下兰芽短浸溪

画面:三月间,山下的兰草刚冒出短短的嫩芽,芽儿浸在小溪里,显得生机盎然,充满活力。

(3)赏析名句:手法(修辞手法、表现手法)或富有表现力的字、词(动词、形容词)+作用+情感

答题格式:这首诗采用了(表达方式、修辞手法、表现手法),写出了(意象)的(某某)特点,表现了(突出了)(某某)思想感情,起到了(某某)的作用。

二、阅读理解篇

(一)命题特征:

1.重信息的筛选和归纳。

2.重内容的概括。

3.重词语、句子在文中的作用。

(二)答题原则:

1.细心审题

(1)审题中有哪些提示、哪些要求;

(2)注意修饰语。如“哪些”,说明不止一个,就要分条列举(用小序号①②③等标清楚),列举要全面,可根据分数判断有几点。如“结合文章内容”就要联系文章内容答题;“结合实际”就要举实际生活中的事例。

2.联系上下文答题。

3.规范答题

(1)注意答案的完整性,但语言要简洁,扣住语文知识点和命题意图而不能东拉西扯,天花乱坠。

(2)注意术语的运用,心中要有文体意识。如文学作品通常用“写出了”、“描绘了”;说明文通常用“介绍了”“说明了”;议论文则用“论证了”“证明了”。同一种文体同一知识点也要注意术语的差别。不同的说明方法,不同的论证方法表述其作用时用词不同。

(3)题目中出现几个要求时,答案要分明,分别作答,与问题一一对应,切忌混乱。

(4)尽量从正面答题。

(5)尽量多角度多答。(适用于人物形象分析,阅读感悟或启示,但“概括文章内容”、“提炼中心论点”及限字数题除外)

(三)课外语段答题步骤(四步五环法)

四步:第一步:读思文章。

读:读文章(标题、时间、作者、内容、注释),边画出关键词句。(关键词句指能提示主要内容、思想感情或表明层次的词句:中心句、总领句、总结句、过渡句、修辞句、描写句、议论抒情句、说明对象的特征句、观点句等)

思:思考作者的写作目的(主题):反映一个生活哲理;歌颂某类人物;抨击某种社会现象;呼吁某种优秀品质;抒发某种情感等。

第二步:读题目,画出题目中的关键信息。(逐字读题包括小括号中的要求以及题后的分数值,边读边画出题目中关键信息和要求,并根据分数值初步判断得分点。)

第三步:再读文章,有针对性地画出关键词句。

第四步:逐条解决问题。

五环:

1. 回文:将题目中提到的段落、句子、词语等在文中找出来。

2. 区间:找相应答案的范围。看在某一段中或某几段中。

3. 画词:在相应区间中画出关键词句,要画准、画全。

4. 整合:将关键词句进行整合,做到语句通顺。

5. 誊写:认真誊写,做到整齐、美观,注意答题的完整、规范以及标点符号的规范。

(四) 文学作品

1.环境描写——小说

(1)社会环境:交待时代背景,为人物活动提供背景。

(2)自然环境(景物描写——记叙文、散文)

(3)叙事类文学作品(叙事散文、小说)环境描写的作用(根据语境灵活运用,力求全面)

①交待故事发生的时间、地点;

②写出了景物的……特点;

③渲染了… …气氛;(《孔乙己》)

④烘托(衬托)人物……心情(《我的叔叔于勒》)

⑤以优美的景物来突出(衬托)人物的品质(《窗》)

⑥展示人物活动环境,衬托人物命运(遭遇)(《在烈日和暴雨下》)

⑦推动故事情节发展(为下文某一故事情节作铺垫)

★ 其中②可以作为必答点,④⑤⑥不同时作答,根据语境择一即可。

(4)写景抒情散文中景物描写的作用

①分析景物特点;

②表达了作者……的情感。

(5)描写景物的角度:大的方面(视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉、幻觉);小的方面(颜色、形态、声音、味道)

★如果写景的句子只从视觉角度写,则考虑是不是从颜色、形态两个方面来写景(《石榴》)

(6)描写景物的手法

①修辞手法;②感官角度(视觉、听觉等)③动静结合(以动衬静、以声衬静)④虚实结合⑤按照一定的顺序来写:从高到低、由远到近等(《老山界》)

3. 记叙顺序

(1) 顺叙(时间先后)

(2) 倒叙:把后面发生的事情写在前面,然后再按顺序进行叙述。

作用:设置悬念,避免平铺直叙,使文章引人入胜。

(3) 插叙:在叙述的过程中,由于内容的需要,中断原来情节的叙述,插入有关的情节或事件,然后再继续原来的叙述。(《十三岁的际遇》)

作用:对一些情节作必要的补充交代,丰富了情节,深化了主题。

4. 表现手法:对比、衬托(烘托、反衬)、铺垫、伏笔、欲扬先抑(《白杨礼赞》)、托物言志、(《爱莲说》)、借物喻人、借景抒情(情景交融)、象征(《海燕》)、以小见大、运用典故、联想、想象、悬念(《枣核》)、照应(前后呼应)、虚实结合、正面描写与侧面描写相结合。

★铺垫和伏笔

铺垫指陪衬、衬托;而伏笔指文章里前文为后文埋伏的线索。

铺垫和伏笔都是为下文服务的,铺垫、设伏笔,都是解释某句或某段话在结构上的作用。

(1)铺垫:对行将来临的事物的衬托。

铺垫,也称铺叙衬垫,是为了突出后面要出场的主要人物、事物或要发生的事件,先对次要人物、事物、事件进行铺陈描述来烘托、引出重要的情节和内容的一种表现手法。通俗地说,先描述的内容就是为主要内容做准备、打基础、作陪衬和烘托,为主要情节蓄积酝酿气势。一般是起铺垫作用的这段文字交代完之后,下面要写的主要内容马上就是紧承前一段文字而来的,是上一段文字刻意强调的。

例如,《孔乙己》一文中写道:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了”,文中这里通过自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷了(秋风越来越凉,初冬,靠着火,穿棉袄),为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。又如《明湖居听书》中在王小玉出场前写戏场氛围、琴师的演奏、黑妞说书(次要)都是为王小玉(主要)说书作铺垫。

【铺垫的作用】:铺垫是主要情节的基石,能突出主要人物、事件,增加情节张力,制造悬念,使情节具有合理性。

(2)伏笔:是指文章或文艺作品中,在前文为后文所作的提示或暗示。

所谓伏笔,可以理解为前文为后文埋伏线索,也可以理解为前文对后文所作的提示或的暗示。它的好处是交待含蓄,使文章结构严密、紧凑,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感。伏笔是为了前后照应,在看到后面情节后恍然明白前面写一些看似闲笔的内容原来是为此服务的。在小说中用得多。如果说被铺垫与用来铺垫的人或事物之间有主次之分,那么打下伏笔可以说前面的伏笔和最后的结果同样重要。伏笔的感觉像是提前隐藏一些与后文相关的信息,但这个信息在后文的哪里出现,就不得而知了。但总之不会马上出现。例如,《社戏》里,月下航行时,鲁迅写到了碧绿的豆麦田,这就是伏笔,为后文看戏归来偷豆吃埋下伏笔。《项链》文中有三处为文末说项链是假的埋下了伏笔。

使用伏笔应注意:

①有伏必应,如果你在开头提到了枪,那么在后文就要提到开枪,不伏不应是败笔,只伏不应同样也是败笔。

②伏笔要伏得巧妙,切忌刻意、显露。伏笔一般做到别人无法轻易觉察到,要做到如风行水上,自然成文。

③伏笔要有照应,前后不宜紧贴。如果伏笔前后贴得过近,反而会使文章显得呆板,读起来反而显得枯燥。

(3)伏笔与铺垫的区别

①从目的和作用上看,铺垫是衬托。作者尽管是在次要人物或事件上下功夫,其着眼点却是主要的人物或事件。伏笔是对将要在作品中出现的人物或事件,预先作提示或暗示,使下文的情节不使读者感到疑惑,以求前后呼应。它常常与“照应”配合使用,即所谓前有伏笔,后有照应。

②从形态上看,为了达到衬托的目的,铺垫对起陪衬作用的部分往往大肆渲染,惟恐读者不见,因此,铺垫可以说是“显性”的;而伏笔呢,一般说来,贵在一个“伏”字,通常比较隐蔽,因而,伏笔是“隐性”的。巧妙的伏笔,在没有看到“照应”之前,貌似“闲笔”。

③从位置上看,铺垫一般在文章开头,伏笔常见于文章中间。

④铺垫所使用的笔墨往往较多,可谓浓墨重彩(当然,其程度不及对主要人物或事件的描写);而伏笔通常只是一两笔,点到为止,否则就失去了“伏”的意义。

判断一篇文章是否运用了铺垫手法,首先要弄清文章的主旨,再根据主旨判断文中哪些是主要材料,哪些是次要材料,用在前面的次要材料往往是铺垫,比如那些交代缘由、描写环境、陪衬烘托、铺陈渲染的文字。但我们不能简单的回答“用来作铺垫”,而应具体地答出“为什么内容作铺垫”。

★联想和想象

联想:由一事物想到相关另一事物的心理过程,两事物之间具有因果关系或相似关系。

特征:甲事物(存在)想到乙事物(存在)——相似

想象:在原有感性形象的基础上创造出新形象的过程。

特征:甲事物(存在)创造出丙事物(不存在)

5. 体会词语的含义。

(1) 先从文本中找到该词所在的句子;

(2) 解释词语的本义

(3) 对所在句子意思的表达有何作用(表现了……心情或思想感情或人物品质)

格式:“xx”一词原指……,这里指……,起到了……的作用。

6. 理解句子的含义:圈关键词+译关键词+整合(把关键词的含义带入句子)+(作者、对象)情感

★ 关键词就是那些形象凝练、富有表现力或意义深刻、含蓄隽永的词,有时既要抓关键词又要抓比喻义。

7. 赏析句子:外在手段+内在作用+人物情感

表:(1)修辞手法;(2)表现手法;(3)描写方法(语言、外貌、动作、神态、心理、细节、侧面);(4)富有表现力的字、词

里:(1)景物特征;(2)人物情感;(3)人物心理;(4)人物品质;(5)生活哲理

8. 分析人物形象(也适用于文言文):先找出有关的人物描写,然后逐个分析,最后为这样的句式:某人是一个(看分答,尽量多答)的人。

9. 根据语境,补写心理活动:

(1) 必须用第一人称

(2) 必须仔细研读具体语境,根据上下文揣测。

10. 文中某句子或某段落的作用:内容+结构

内容:写出了xx特点,运用了xx手法,起xx作用,表达了xx的感情。(或:揭示主旨、点明中心,深化主题,升华情感)

结构:(1)开头:点题,总领全文,引起下文某内容,与结尾呼应,为下文某内容铺垫、伏笔、蓄势。

(2)中间:承上启下(过渡),呼应开头,推动情节的发展。

(3)结尾:点题,总结全文,呼应开头

11.冒号的作用:引起下文;总结上文。

12.引号的作用:讽刺或否定;特定称谓;特殊含义;引用;强调。

13.结合文本,联系生活实际,谈谈你受到的启示。

注意点:①启示来自于文本;②联系实际即举生活中的例子来证明启示。③启示即我们该怎么做。

14.梳理情节(思路)——方框题

①分析所给例子的结构;②在文中找出示例内容的位置;③判断所填情节所在位置;④仿示例的结构进行概括。

15.文章中写别的人或事物的目的是什么?

从侧面或反面衬托主要人物或事物的某个特征或人物的品质。

16.语句的顺序能否调换?

答:不能。①因为这几个词语或句子之间是前后相承的关系(符合人们认识事物的规律),先“xx”才能“xx”。② 因为这几个词语或句子之间是层层递进的关系。③这几个词语或句子与前文或后文某内容相照应。

17.赏析比喻句、拟人句、对比句。

比喻:此句运用了比喻的修辞手法,把xx比作xx,生动形象地写出了xx,表达(表现)了xx,富有表现力。

拟人:此句运用了拟人的修辞手法,把xx人格化了,生动形象地写出了xx,表达(表现)了xx,富有情趣。

对比:此句运用了对比手法,把xx与xx进行对比,突出了xx。

18.概括故事内容。

①找准对应段落;②用主谓句进行概括:(时间+地点)+对象(人物)+事件+结果

一句话格式:什么人什么时间在什么地点做了什么事,结果怎样。(时间、地点视具体语境而定)

谁+干什么+结果;或 什么+怎么样+结果

19.不同人称的不同作用:

第一人称(我):便于直抒胸臆,或表现复杂的心理活动,让读者读来亲切、真实,从而增加作品内容的真实性。(有时“我”作为文章中的一个线索人物出现。

第二人称(你):便于面对面地更直接更充分地抒发xx感情。(您)表示敬称。

20.根据语境,补写心理活动:

①必须用第一人称;②必须仔细研读具体语境,根据上下文揣测。

21.标题的含义:表层含义(字面含义)+深层含义(比喻义、象征义)

22.标题的作用:①内容(表明写作对象、概括全文内容、表达xx情感,揭示xx主旨)②结构(作为线索贯穿全文)③效果(引起读者兴趣、设置悬念、启发读者思考、简洁精练、富有诗意等)

23.分析人物的情感、心情、心理:原因+情感(心情、心理)

24.分析人物为什么会有某种行为活动,得从人物的心理和产生心理的原因两个方面着手。(也就是从内外两方面着手)

如:七(上)《配套练习》短文《永不录用》中主人公在得知班主任过去所做的一切的真正目的后,眼泪如洪水般倾泻而下。从泪水中我们可以揣摩出主人公对班主任:①感激(心理)——被班主任为了挽救自己而煞费苦心打动(原因)②内疚(心理)——自己对班主任的误解(原因)

25.在散文类文体中,如果出现“为什么要写xx”或“为什么这样写”或“写xx有何作用”时往往要从更好的表现和凸显文章主题这个角度来答。

(五)说明文

1. 概括主要内容。

(1)实物说明文(如《松鼠》):说明对象+对象的特征

(2)事理说明文(如《花儿为什么这样红》):说明关于xx的道理(原因、方法、原理等)

(3)程序说明文(如《活板》):说明XX的操作(实验、制作)的过程

2.说明方法及作用

说明方法 作 用(效果)

打比方 把xx比作xx,生动形象说明了…… 增强了文章的趣味性。

举例子 举xx例子,具体地说明了……的特点

作比较 把……和……进行比较, 突出说明了……的特点.

列数字 具体准确地说明了‥‥‥的特点

引用 更有说服力,更有权威性地说明了xx特点

分类别 把xx分成x类,条理清晰地说明了xx特点

作诠释 对……进一步解释说明,让读者对……有进一步的认识.

下定义 准确而简明地揭示了……的本质特点,使说明更加准确。

★体会句子的说明方法或句子在文中的作用(表达效果),按什么格式答题?

“运用了……的说明方法,……地说明了(说明对象)的……特点”(特征结合此句前后句或此段开头、结尾来判断)

3.下定义。

例:黑匣子是 。

第一步:明确对象所属(性质)黑匣子是 信息存储器。

第二步:明确对象的特征。黑匣子是 记录飞行主要参数的 信息存储器。

4.体会词语的准确性

第一类:体会文中某一加点词语的准确性。

答:①解词(意思、范围、时间、程度等)②此词准确说明了某事物的某个特征(把词语的意思带入句子说明)③用在这儿体现了说明文语言的准确性。

第二类:能否将“xx”换成“xx”(或能否将“xx”删去)

①不能删(根据情况判断)。②解词(意思、范围、时间、程度等),准确说明了……(事物及特征),换成“xx”或删掉后句子的意思就变成了…,这与文意不符(或不符合客观实际、说法绝对化等)。所以,用“xx”体现了说明文语言的准确性。

常考词语归纳:

(1)“大多数、大部分、有的”:从范围上加以限制,表明不是所有的xx,除此以外还有特殊。

“一切、全部、所有”: 从范围上加以限制,强调最大限度,表明所有的xx都,无一例外。

(2)“通常、常常、往往、一般、老是、总是”:表示一般情况,不排除特殊性,如果去掉句意表达显得过于笼统和绝对化,与事实不符

(3)表程度:完全、很、非常、最、极、十分

(4)表估计:约、估计、可能、左右、上下

(5)表推测、不肯定:好像、似乎、仿佛

(6)表过程:逐渐(表明xx有一个缓慢的过程)

(7)表出乎意料:竟然

(8)表有据可依、确凿无疑:据调查、据分析、据统计

(9)表不确定、无确切依据:据说

5.说明顺序

(1)时间顺序(由前到后、由古到今)

(2)空间顺序(由上到下、由左到右、由内到外)

(3)逻辑顺序(由总到分、由主到次、由表及里、由现象到本质、由一般到特殊、由概括到具体、由浅入深、由此及彼)——一句话:都是按照人们对事物认识规律的逐步提高这一顺序来进行说明的。

(4)程序顺序(按照工序的先后进行说明)

6.注意说明对象与说明内容的区别。

如:说明对象:网络媒体。

说明内容:网络媒体的利弊与发展前景。

7.说明文开头引用诗句、故事、谜语或生动的景物描写的作用:

(1)引出说明对象或说明对象+特征(说明中心内容)

(2)激发读者阅读兴趣,增强说明文的趣味性和生动性。

8.说明文标题的作用。

内容:(1)揭示说明对象(《松鼠》);(2)揭示说明对象及特征(《巍巍中山陵》)

效果:生动形象(运用比喻),激发读者阅读兴趣

★ 无论是文学作品还是说明文,在回答标题作用时,内容上不一定面面俱到,但效果上的作用一定要答。

9.说明文中间插入故事或传说的作用:

(1)突出说明对象的某特征;(2)引出下文对xx的具体说明;(3)使说明生动且富有情趣,激发读者阅读兴趣。

10.说明文的结构:(1)总分式(总分、分总、总分总) (2)并列式 (3)递进式

(六)议论文

1.论点:作者对某一问题所持的见解或主张、观点、看法、意见等。

(1)形式:完整的陈述句

(2)位置:标题、开头、结尾、中间(承上启下的过渡句)

(3)文中表达不集中时,则需要概括。

2.论证方法:

从论据的来源分:事实论据——举例论证;道理论据——道理论证

从修辞角度分:对比论证、比喻论证、引用论证(引用故事属于举例论证,引用名言属于道理论证)

论证方法种类及作用

论证方法 作 用

举例论证法(例证法) 通过……事例,具体地证明了……(观点),使论述更真实可信,更有说服力,

引用论证法(引证法) 引用……名言来证明……(观点),使说理更充分、更深刻,更具有权威性

比喻论证法(喻证法) 把……比 作……,生动形象地论证了xx(观点)

对比论证法 把……和……进行对比,突出地论证了xx(观点)

答题格式:这一段(一句)运用了…. 论证方法,(术语——论证效果、好处)论证了……(论点)

3.论据类型

事实论据:人物事例、历史史实、统计数据

道理论据:名人名言、谚语、公式、公理、定理。

4.议论文开头引用具体事例或报道、名言诗句等的作用:

(1)引出文章论点;

(2)作为论据来证明论点;

(3)引出论题(论述的对象);

(4)激发读者阅读兴趣

★此类题阅卷时采点得分,答题时考虑要全面,(1)、(2)两点通常是有机联系的,(4)是必答点。(3)视具体文章而定,拿捏不准时宁答勿缺。

5. 怎样补充论据(事例)?

一定要看清楚你所补充的论据是证明什么观点的。

一定要看清楚是让你举什么样的例子,是名人的还是其他的(生活中的等)。

A、可举名人事例,有更大的说服力,并能展示出自己的知识面,但一定要写准确人物、事件,切忌张冠李戴。

B、也可举凡人事例,可以编造,但要注意具有真实感,切忌过于夸大,让人一看就知道是胡编乱造的。

★答题方式:人物+事例+简短评价(回扣文章观点或本题要求中的关键词)

6. 如何仿写句子?

修辞一致,结构一致,主题(话题)一致,感情(态度)一致。

7如何在文末横线上补充观点:联系全文进行总结归纳,要符合文章内容。

8.如何联系实际谈对文中某句话的理解或启示?

(1)解释此句含义,形成自己的观点;(2)列举生活中事例(课外书间接事例、自身事例,扣观点关键词); (3)最后总结强调观点。

9.以论文中问“为什么举xx的例子或句子在文中的作用”要扣住论证方法及其作用回答。

(七)文言文

1.解释加点词语。

(1)联系课内文言文;(2)如无法与课内对接就回忆含有该字的成语,把成语中的义项迁移 ;(3)把该字用现代汉语组常用词,然后把该词带入文中,如语意连贯通顺,即可用该词作为答案。

2.句子停顿。

(1)句首发语词、关联词后面要有停顿。如“夫”、“盖”、“故”、“惟”放在句子开头时后面应稍作停顿。

(2)根据语言顺序来处理停顿,即主谓之间应停顿,动宾之间应停顿。

(3)文言文中连在一起的两个单音节词,朗读时必须分开,而不能读成双音节合成词。如:比如是|而后| 事可举也

(4)充当状语的名词和中心词之间要连读。即名词作状语时,一般在该词前停顿,且不能把状语和中心词分开。如:其一|犬坐|于前

(5)利用对文意的理解来确定停顿。表完整意义的短语中间不能停顿,如“之”解释为结构助词时,不能在“之”前后停顿。(虽有|千里之能;予|独爱|莲之出淤泥而不染)

3.翻译句子。

(1)将单音词译成双音词,字字落实。

(2)省略的成分(主语、宾语)或省略的意思要补充出来。

(3)特殊用法的词语要翻译到位。(词类活用、通假、倒装)

(4)专有名词不要翻译。(人名、地名、官职名、年号等)

4.分析人物形象,题目中如要求结合文章内容,就要找出原文中的句子(从“xx”句子可以看出某人是一个xx的人),如没有“结合文章内容”这一要求,就直接回答“某人是一个(看分答,尽量多答)的人”。

三、写作篇

(一)总要求

1.写身边人身边事,抒真情。

2.写出自己的个性。

3.重类容,轻形式。

4.重细节描写。

5.重人性中的闪光点。

(二)步骤

1.审题:(1)认真阅读所给材料,圈出关键信息,了解提示了哪些角度,什么写作对象,什么写作范围,什么主题。

2.立意(主题):明确、正确、独特、深刻

3.选材:(1)尽量排除第一想法。

(2)发散思维、逆向思维。

(3)尽量回避考试失利之类的题材。

4.开头:(1)简洁、含蓄、生动、优美。(1-2句;1-2行)

(2)适宜短句,不宜用排比句,不宜用对比式开头。

5.语言:(1)修辞手法 (2)细节描写(细微的小事、细微的神态动作) (3)描写方法多样化,不能局限于语言描写 (4)引用名句名言要巧做润色,适当变化,引用的内容作为句子的一个部分而不是全部。(5)一段渲染气氛、烘托心情或具有象征意义的景物描写;

6.结尾:精炼、揭示主旨、巧妙点题、富有哲理。

(三)注意点

1.反复点题(开头、中间、结尾)

2.揭示中心的事情要详写,要紧扣中心和题目写。

3.尽量写记叙文或叙事散文,纯抒情散文要慎写,不要写议论文。

4.选材尽量写一件事,把它写生动。如果怕字数不足选两到三件事,要围绕主题,紧扣题目,并拟小标题。

5.不要引用故事、电影电视剧剧情作为文章主体,如果确实适用,要转换成发生在你的现实生活中的事情,把自己融入进去,把自己变成故事的主人公。

6结构上,要注意多分段,且每段的字数要有变化,显示参差感,既要有一行文字的独立段,也要有2-3行和4-5行的段落,每段的文字不宜过长(不超过5行),长段、短段交叉使用。总段落以8—10段为宜。

7.注意设置语言亮点,平时摘抄的佳作中好的语句用学以致用。

整理:何勇

1、 基础知识篇

1. 汉语拼音声调规律:有a在,把帽戴;a要不在,o、e戴;要是i、u一起来,谁在后边给谁戴。

2. 汉字的演变过程

形成时代 代表性文字 主要载体

殷商 甲骨文 龟甲、兽骨

商周 金文 青铜器、石器

西周晚期 大篆(籀文) 石器

秦 小篆 石器

西汉 隶书 竹简,帛

汉代 草书 帛、纸

东汉晚期 行书 帛、纸

汉魏 楷书(真书) 纸

3你认为汉字会在电脑时代被淘汰吗?为什么?

中国人以自己的聪明才智,解决了汉字输入计算机并在网上传输的问题,而且输入的速度越来越快。近年来,汉字手写技术、声音输入技术等成为了中国电脑输入法未来发展的趋势,这些技术不断满足不习惯键盘打字的人们用好电脑的需要。由此可见,是电脑接受了汉字,而不是电脑改变了汉字。古老的汉字以其雄健的生命力证明了自己存在的价值,而且在新的时代里焕发了青春。

4.你认为汉字将会被“拼音文字”所替代吗?为什么?

我们的汉字集形体、声音和辞义三者于一体,它的独特魅力,是永远不可能改变、也是无可替代的。即使是汉语拼音,可以作为学习汉语的辅助工具,但是决不可能代替汉字本身,因为它没有也不可能具有汉字那种独一无二的魅力。

5.你认为现在的书刊中常常有汉字夹字母的情况好不好?为什么?

现在的书刊中常有夹英文字母的情况,这反映了当今中外交流的日益频繁在汉字中夹字母,表达比较简约、方便,但是对不懂英文的人来说,就有了阅读障碍。如果把“WTO”译成“世贸组织”,就可以让更多的中国人理解。从维护我们民族语言文字的纯洁性来说,应当尽量减少汉字中夹英文字母的情况。

6.成语误用类型:①感彩不当 (该贬用褒、该褒用贬)②范围不当(大词小用)③对象不当(如“天伦之乐”只能用于家庭;“相濡以沫”、“举案齐眉”只适用于夫妻;“豆蔻年华”只能用于十二、三岁的少女;“鳞次栉比”只用于形容建筑物多;“汗牛充栋”只能用于形容书多;“巧夺天工”专用于人工景观)④与修饰语重复(如“莘莘学子”本身表示复数,前面不能再用“许多”修饰。“忍俊不禁”本已含有笑的意思,后面不能再用“笑”)⑤望文生义(只从字面上理解,不考虑成语的比喻义)

7.病句。

(1)常见类型:①成分残缺(缺主语、缺谓语、缺宾语)②语序不当 ③搭配不当(动宾搭配不当、前后不一致)④用词重复累赘 ⑤乱用否定词 ⑥表意不明(有歧义)⑦句式杂糅(两个句子混杂)⑧用词不当

(2)注意点:①先选后改 ②写修改意见时,表述要准确,切忌模棱两可,引用原句中的词要加引号。

8.语言运用:解答每道题都要紧扣题目前的活动简介(题干内容)

(1)材料探究题

写出你的发现:由材料中的典型现象归纳出普遍规律。如:由鹰妈妈残酷地教小鹰飞翔,我们发现了真正的母爱就是教给孩子生存的方法。

写出给你的启示:从材料中的典型现象中明白了某个道理,知道了今后该怎么做。如鹰妈妈残酷地教小鹰飞翔启发我们,做父母的对孩子不要溺爱,要教给孩子生存的本领。

(2)名著推荐

①推荐语:从文章主题、写作特色(语言、手法)、人物形象和对我们人生的指导意义等角度进行阐述。

②指导人生的意义:先简述故事情节(时间、地点、人物、事件),然后谈谈此情节给了我们怎样的人生经验和教训。

③最欣赏的人物及原因:先说出最欣赏的人物的名字或绰号,然后分析其性格特点或高贵品质,最后说说此人对你的正面的影响。

(3)颁奖词:先叙述人物丰功伟绩,再进行热情赞美。

(4)给新闻拟标题或概括新闻内容:着重分析导语的主要内容,对导语进行浓缩,明确新闻发生的时间、地点、人物、主要事件。

(5)劝告

原则:忌斥责批评、忌空讲道理、忌乱套大帽子、忌反问

方法:称呼+劝告(欲抑先扬,理由充分)+征询(语气委婉)

(6)小记者:称呼+自我简介+采访问题(扣对象身份和活动的意义)

(7)开场白

①结构:a.称呼、问候语。b.围绕主题,阐明主题。c.对下文活动的引出。(“我宣布xx活动开始)

②写作要求:a.要紧扣主题。本次活动或演出的主题是什么,做到心中有数。这样写作内容才能围绕某一主题展开,内容集中,富有针对性和有效性。这道题中活动的主题为“端午节晚会”,主持人的开场白就要围绕“端午节晚会”展开。提到端午节我们自然就会想到与之相关的屈原、粽子、赛龙舟、插艾蒿等。

b.要有现场感。开场白台词能够自成一体,或渲染气氛,或调节情绪,或引人入胜,或循循善诱,在情景现场能给观(听)众以强烈的听觉冲击,让他们心潮起伏,激情彭湃,有迫不及待听下去、看下去的欲望。

c.要锤炼语言,篇幅简短。为能有效地吸引读者兴趣,语言上要注意简洁、生动,充满激情,有感染力,富有鼓动性。可考虑适当运用一些修辞手法,如对偶、排比等,能够生动、形象、准确地表情达意。

(8)串联词:又称“串词”,是主持人将节目的内容、特色、节目之间的内在联系联缀起来的、生动的艺术语言。

写作要求:①承上启下,衔接自然。②准确、简洁。③有感染力。

(9)导游词

①特点:口语化、知识性、文学性、礼节性。

②结构:见面时的开头语(简短亲切、热情得体)、概括介绍(景点的位置、地位、意义、历史、现状和发展情景等)、重点讲解(对旅游线路上的重点景观从景点成因、历史传说、文化背景审美功能等方面进行详细的讲解)、离别时的告别语(感谢语、惜别语、征求意见语、致歉语和祝愿语)

9.古诗词赏析

(1)诗歌主要有哪些情感?如何答题?

忧国忧民:表达对统治者昏庸无能的蔑视和痛恨 (《泊秦淮》);反映离乱给人民造成的痛苦(《春望》) ;对国家民族命运的担忧(《十一月四日风雨大作》);表达对劳动人民的同情(《观刈麦》。)

建功报国:建功立业的渴望(苏轼《浣溪沙》);报国无门的悲伤;山河沦丧的痛苦 ;壮志难酬的悲叹(李白《宣州谢眺楼饯别校书叔云》)。

思乡怀人:羁旅愁思;(马致远《天净沙 秋思》)思亲念友;(苏轼《水调歌头》)边关思乡;闺中怀人

对大自然(特别是早春美景)的热爱、赞美:(《钱塘湖春行》)

对光阴易逝、人生苦短、物是人非的慨叹:往往表现在对暮春景色的描绘上(晏殊《浣溪沙》)

送别类:对离愁别绪的慨叹(《送元二使安西》)抒写送别友人时的依依不舍和离别时的忧伤之情(李白《送孟浩然之广陵》薛涛《送友人》);

山水田园诗:恬淡、闲适(悠闲)

表达积极向上、豁达乐观的人生态度:刘禹锡《秋词》

★诗歌中往往几种情感交织在一起。例如杜甫的《春望》)就表达了诗人忧国和思家的感情。

★愁:亲人、朋友离别的愁绪;思乡、思念亲人的愁绪;羁旅之愁;壮志难酬的愁绪;亡国、衰国之愁等。

(2)描述画面:在把握句意的基础上,抓住意象,借助想象,采用生动形象的语言,把诗句中描绘的画面再现出来。

答题步骤:①圈出诗句中提到的所有意象(人、景、物)。

②用浪线画出写人、景、物的特征的词语。

③联系上下句补充必要的意象。

④展开联想和想象,用富有文采的语言进行整合。

例:山下兰芽短浸溪

画面:三月间,山下的兰草刚冒出短短的嫩芽,芽儿浸在小溪里,显得生机盎然,充满活力。

(3)赏析名句:手法(修辞手法、表现手法)或富有表现力的字、词(动词、形容词)+作用+情感

答题格式:这首诗采用了(表达方式、修辞手法、表现手法),写出了(意象)的(某某)特点,表现了(突出了)(某某)思想感情,起到了(某某)的作用。

二、阅读理解篇

(一)命题特征:

1.重信息的筛选和归纳。

2.重内容的概括。

3.重词语、句子在文中的作用。

(二)答题原则:

1.细心审题

(1)审题中有哪些提示、哪些要求;

(2)注意修饰语。如“哪些”,说明不止一个,就要分条列举(用小序号①②③等标清楚),列举要全面,可根据分数判断有几点。如“结合文章内容”就要联系文章内容答题;“结合实际”就要举实际生活中的事例。

2.联系上下文答题。

3.规范答题

(1)注意答案的完整性,但语言要简洁,扣住语文知识点和命题意图而不能东拉西扯,天花乱坠。

(2)注意术语的运用,心中要有文体意识。如文学作品通常用“写出了”、“描绘了”;说明文通常用“介绍了”“说明了”;议论文则用“论证了”“证明了”。同一种文体同一知识点也要注意术语的差别。不同的说明方法,不同的论证方法表述其作用时用词不同。

(3)题目中出现几个要求时,答案要分明,分别作答,与问题一一对应,切忌混乱。

(4)尽量从正面答题。

(5)尽量多角度多答。(适用于人物形象分析,阅读感悟或启示,但“概括文章内容”、“提炼中心论点”及限字数题除外)

(三)课外语段答题步骤(四步五环法)

四步:第一步:读思文章。

读:读文章(标题、时间、作者、内容、注释),边画出关键词句。(关键词句指能提示主要内容、思想感情或表明层次的词句:中心句、总领句、总结句、过渡句、修辞句、描写句、议论抒情句、说明对象的特征句、观点句等)

思:思考作者的写作目的(主题):反映一个生活哲理;歌颂某类人物;抨击某种社会现象;呼吁某种优秀品质;抒发某种情感等。

第二步:读题目,画出题目中的关键信息。(逐字读题包括小括号中的要求以及题后的分数值,边读边画出题目中关键信息和要求,并根据分数值初步判断得分点。)

第三步:再读文章,有针对性地画出关键词句。

第四步:逐条解决问题。

五环:

1. 回文:将题目中提到的段落、句子、词语等在文中找出来。

2. 区间:找相应答案的范围。看在某一段中或某几段中。

3. 画词:在相应区间中画出关键词句,要画准、画全。

4. 整合:将关键词句进行整合,做到语句通顺。

5. 誊写:认真誊写,做到整齐、美观,注意答题的完整、规范以及标点符号的规范。

(四) 文学作品

1.环境描写——小说

(1)社会环境:交待时代背景,为人物活动提供背景。

(2)自然环境(景物描写——记叙文、散文)

(3)叙事类文学作品(叙事散文、小说)环境描写的作用(根据语境灵活运用,力求全面)

①交待故事发生的时间、地点;

②写出了景物的……特点;

③渲染了… …气氛;(《孔乙己》)

④烘托(衬托)人物……心情(《我的叔叔于勒》)

⑤以优美的景物来突出(衬托)人物的品质(《窗》)

⑥展示人物活动环境,衬托人物命运(遭遇)(《在烈日和暴雨下》)

⑦推动故事情节发展(为下文某一故事情节作铺垫)

★ 其中②可以作为必答点,④⑤⑥不同时作答,根据语境择一即可。

(4)写景抒情散文中景物描写的作用

①分析景物特点;

②表达了作者……的情感。

(5)描写景物的角度:大的方面(视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉、幻觉);小的方面(颜色、形态、声音、味道)

★如果写景的句子只从视觉角度写,则考虑是不是从颜色、形态两个方面来写景(《石榴》)

(6)描写景物的手法

①修辞手法;②感官角度(视觉、听觉等)③动静结合(以动衬静、以声衬静)④虚实结合⑤按照一定的顺序来写:从高到低、由远到近等(《老山界》)

3. 记叙顺序

(1) 顺叙(时间先后)

(2) 倒叙:把后面发生的事情写在前面,然后再按顺序进行叙述。

作用:设置悬念,避免平铺直叙,使文章引人入胜。

(3) 插叙:在叙述的过程中,由于内容的需要,中断原来情节的叙述,插入有关的情节或事件,然后再继续原来的叙述。(《十三岁的际遇》)

作用:对一些情节作必要的补充交代,丰富了情节,深化了主题。

4. 表现手法:对比、衬托(烘托、反衬)、铺垫、伏笔、欲扬先抑(《白杨礼赞》)、托物言志、(《爱莲说》)、借物喻人、借景抒情(情景交融)、象征(《海燕》)、以小见大、运用典故、联想、想象、悬念(《枣核》)、照应(前后呼应)、虚实结合、正面描写与侧面描写相结合。

★铺垫和伏笔

铺垫指陪衬、衬托;而伏笔指文章里前文为后文埋伏的线索。

铺垫和伏笔都是为下文服务的,铺垫、设伏笔,都是解释某句或某段话在结构上的作用。

(1)铺垫:对行将来临的事物的衬托。

铺垫,也称铺叙衬垫,是为了突出后面要出场的主要人物、事物或要发生的事件,先对次要人物、事物、事件进行铺陈描述来烘托、引出重要的情节和内容的一种表现手法。通俗地说,先描述的内容就是为主要内容做准备、打基础、作陪衬和烘托,为主要情节蓄积酝酿气势。一般是起铺垫作用的这段文字交代完之后,下面要写的主要内容马上就是紧承前一段文字而来的,是上一段文字刻意强调的。

例如,《孔乙己》一文中写道:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了”,文中这里通过自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷了(秋风越来越凉,初冬,靠着火,穿棉袄),为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。又如《明湖居听书》中在王小玉出场前写戏场氛围、琴师的演奏、黑妞说书(次要)都是为王小玉(主要)说书作铺垫。

【铺垫的作用】:铺垫是主要情节的基石,能突出主要人物、事件,增加情节张力,制造悬念,使情节具有合理性。

(2)伏笔:是指文章或文艺作品中,在前文为后文所作的提示或暗示。

所谓伏笔,可以理解为前文为后文埋伏线索,也可以理解为前文对后文所作的提示或的暗示。它的好处是交待含蓄,使文章结构严密、紧凑,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感。伏笔是为了前后照应,在看到后面情节后恍然明白前面写一些看似闲笔的内容原来是为此服务的。在小说中用得多。如果说被铺垫与用来铺垫的人或事物之间有主次之分,那么打下伏笔可以说前面的伏笔和最后的结果同样重要。伏笔的感觉像是提前隐藏一些与后文相关的信息,但这个信息在后文的哪里出现,就不得而知了。但总之不会马上出现。例如,《社戏》里,月下航行时,鲁迅写到了碧绿的豆麦田,这就是伏笔,为后文看戏归来偷豆吃埋下伏笔。《项链》文中有三处为文末说项链是假的埋下了伏笔。

使用伏笔应注意:

①有伏必应,如果你在开头提到了枪,那么在后文就要提到开枪,不伏不应是败笔,只伏不应同样也是败笔。

②伏笔要伏得巧妙,切忌刻意、显露。伏笔一般做到别人无法轻易觉察到,要做到如风行水上,自然成文。

③伏笔要有照应,前后不宜紧贴。如果伏笔前后贴得过近,反而会使文章显得呆板,读起来反而显得枯燥。

(3)伏笔与铺垫的区别

①从目的和作用上看,铺垫是衬托。作者尽管是在次要人物或事件上下功夫,其着眼点却是主要的人物或事件。伏笔是对将要在作品中出现的人物或事件,预先作提示或暗示,使下文的情节不使读者感到疑惑,以求前后呼应。它常常与“照应”配合使用,即所谓前有伏笔,后有照应。

②从形态上看,为了达到衬托的目的,铺垫对起陪衬作用的部分往往大肆渲染,惟恐读者不见,因此,铺垫可以说是“显性”的;而伏笔呢,一般说来,贵在一个“伏”字,通常比较隐蔽,因而,伏笔是“隐性”的。巧妙的伏笔,在没有看到“照应”之前,貌似“闲笔”。

③从位置上看,铺垫一般在文章开头,伏笔常见于文章中间。

④铺垫所使用的笔墨往往较多,可谓浓墨重彩(当然,其程度不及对主要人物或事件的描写);而伏笔通常只是一两笔,点到为止,否则就失去了“伏”的意义。

判断一篇文章是否运用了铺垫手法,首先要弄清文章的主旨,再根据主旨判断文中哪些是主要材料,哪些是次要材料,用在前面的次要材料往往是铺垫,比如那些交代缘由、描写环境、陪衬烘托、铺陈渲染的文字。但我们不能简单的回答“用来作铺垫”,而应具体地答出“为什么内容作铺垫”。

★联想和想象

联想:由一事物想到相关另一事物的心理过程,两事物之间具有因果关系或相似关系。

特征:甲事物(存在)想到乙事物(存在)——相似

想象:在原有感性形象的基础上创造出新形象的过程。

特征:甲事物(存在)创造出丙事物(不存在)

5. 体会词语的含义。

(1) 先从文本中找到该词所在的句子;

(2) 解释词语的本义

(3) 对所在句子意思的表达有何作用(表现了……心情或思想感情或人物品质)

格式:“xx”一词原指……,这里指……,起到了……的作用。

6. 理解句子的含义:圈关键词+译关键词+整合(把关键词的含义带入句子)+(作者、对象)情感

★ 关键词就是那些形象凝练、富有表现力或意义深刻、含蓄隽永的词,有时既要抓关键词又要抓比喻义。

7. 赏析句子:外在手段+内在作用+人物情感

表:(1)修辞手法;(2)表现手法;(3)描写方法(语言、外貌、动作、神态、心理、细节、侧面);(4)富有表现力的字、词

里:(1)景物特征;(2)人物情感;(3)人物心理;(4)人物品质;(5)生活哲理

8. 分析人物形象(也适用于文言文):先找出有关的人物描写,然后逐个分析,最后为这样的句式:某人是一个(看分答,尽量多答)的人。

9. 根据语境,补写心理活动:

(1) 必须用第一人称

(2) 必须仔细研读具体语境,根据上下文揣测。

10. 文中某句子或某段落的作用:内容+结构

内容:写出了xx特点,运用了xx手法,起xx作用,表达了xx的感情。(或:揭示主旨、点明中心,深化主题,升华情感)

结构:(1)开头:点题,总领全文,引起下文某内容,与结尾呼应,为下文某内容铺垫、伏笔、蓄势。

(2)中间:承上启下(过渡),呼应开头,推动情节的发展。

(3)结尾:点题,总结全文,呼应开头

11.冒号的作用:引起下文;总结上文。

12.引号的作用:讽刺或否定;特定称谓;特殊含义;引用;强调。

13.结合文本,联系生活实际,谈谈你受到的启示。

注意点:①启示来自于文本;②联系实际即举生活中的例子来证明启示。③启示即我们该怎么做。

14.梳理情节(思路)——方框题

①分析所给例子的结构;②在文中找出示例内容的位置;③判断所填情节所在位置;④仿示例的结构进行概括。

15.文章中写别的人或事物的目的是什么?

从侧面或反面衬托主要人物或事物的某个特征或人物的品质。

16.语句的顺序能否调换?

答:不能。①因为这几个词语或句子之间是前后相承的关系(符合人们认识事物的规律),先“xx”才能“xx”。② 因为这几个词语或句子之间是层层递进的关系。③这几个词语或句子与前文或后文某内容相照应。

17.赏析比喻句、拟人句、对比句。

比喻:此句运用了比喻的修辞手法,把xx比作xx,生动形象地写出了xx,表达(表现)了xx,富有表现力。

拟人:此句运用了拟人的修辞手法,把xx人格化了,生动形象地写出了xx,表达(表现)了xx,富有情趣。

对比:此句运用了对比手法,把xx与xx进行对比,突出了xx。

18.概括故事内容。

①找准对应段落;②用主谓句进行概括:(时间+地点)+对象(人物)+事件+结果

一句话格式:什么人什么时间在什么地点做了什么事,结果怎样。(时间、地点视具体语境而定)

谁+干什么+结果;或 什么+怎么样+结果

19.不同人称的不同作用:

第一人称(我):便于直抒胸臆,或表现复杂的心理活动,让读者读来亲切、真实,从而增加作品内容的真实性。(有时“我”作为文章中的一个线索人物出现。

第二人称(你):便于面对面地更直接更充分地抒发xx感情。(您)表示敬称。

20.根据语境,补写心理活动:

①必须用第一人称;②必须仔细研读具体语境,根据上下文揣测。

21.标题的含义:表层含义(字面含义)+深层含义(比喻义、象征义)

22.标题的作用:①内容(表明写作对象、概括全文内容、表达xx情感,揭示xx主旨)②结构(作为线索贯穿全文)③效果(引起读者兴趣、设置悬念、启发读者思考、简洁精练、富有诗意等)

23.分析人物的情感、心情、心理:原因+情感(心情、心理)

24.分析人物为什么会有某种行为活动,得从人物的心理和产生心理的原因两个方面着手。(也就是从内外两方面着手)

如:七(上)《配套练习》短文《永不录用》中主人公在得知班主任过去所做的一切的真正目的后,眼泪如洪水般倾泻而下。从泪水中我们可以揣摩出主人公对班主任:①感激(心理)——被班主任为了挽救自己而煞费苦心打动(原因)②内疚(心理)——自己对班主任的误解(原因)

25.在散文类文体中,如果出现“为什么要写xx”或“为什么这样写”或“写xx有何作用”时往往要从更好的表现和凸显文章主题这个角度来答。

(五)说明文

1. 概括主要内容。

(1)实物说明文(如《松鼠》):说明对象+对象的特征

(2)事理说明文(如《花儿为什么这样红》):说明关于xx的道理(原因、方法、原理等)

(3)程序说明文(如《活板》):说明XX的操作(实验、制作)的过程

2.说明方法及作用

说明方法 作 用(效果)

打比方 把xx比作xx,生动形象说明了…… 增强了文章的趣味性。

举例子 举xx例子,具体地说明了……的特点

作比较 把……和……进行比较, 突出说明了……的特点.

列数字 具体准确地说明了‥‥‥的特点

引用 更有说服力,更有权威性地说明了xx特点

分类别 把xx分成x类,条理清晰地说明了xx特点

作诠释 对……进一步解释说明,让读者对……有进一步的认识.

下定义 准确而简明地揭示了……的本质特点,使说明更加准确。

★体会句子的说明方法或句子在文中的作用(表达效果),按什么格式答题?

“运用了……的说明方法,……地说明了(说明对象)的……特点”(特征结合此句前后句或此段开头、结尾来判断)

3.下定义。

例:黑匣子是 。

第一步:明确对象所属(性质)黑匣子是 信息存储器。

第二步:明确对象的特征。黑匣子是 记录飞行主要参数的 信息存储器。

4.体会词语的准确性

第一类:体会文中某一加点词语的准确性。

答:①解词(意思、范围、时间、程度等)②此词准确说明了某事物的某个特征(把词语的意思带入句子说明)③用在这儿体现了说明文语言的准确性。

第二类:能否将“xx”换成“xx”(或能否将“xx”删去)

①不能删(根据情况判断)。②解词(意思、范围、时间、程度等),准确说明了……(事物及特征),换成“xx”或删掉后句子的意思就变成了…,这与文意不符(或不符合客观实际、说法绝对化等)。所以,用“xx”体现了说明文语言的准确性。

常考词语归纳:

(1)“大多数、大部分、有的”:从范围上加以限制,表明不是所有的xx,除此以外还有特殊。

“一切、全部、所有”: 从范围上加以限制,强调最大限度,表明所有的xx都,无一例外。

(2)“通常、常常、往往、一般、老是、总是”:表示一般情况,不排除特殊性,如果去掉句意表达显得过于笼统和绝对化,与事实不符

(3)表程度:完全、很、非常、最、极、十分

(4)表估计:约、估计、可能、左右、上下

(5)表推测、不肯定:好像、似乎、仿佛

(6)表过程:逐渐(表明xx有一个缓慢的过程)

(7)表出乎意料:竟然

(8)表有据可依、确凿无疑:据调查、据分析、据统计

(9)表不确定、无确切依据:据说

5.说明顺序

(1)时间顺序(由前到后、由古到今)

(2)空间顺序(由上到下、由左到右、由内到外)

(3)逻辑顺序(由总到分、由主到次、由表及里、由现象到本质、由一般到特殊、由概括到具体、由浅入深、由此及彼)——一句话:都是按照人们对事物认识规律的逐步提高这一顺序来进行说明的。

(4)程序顺序(按照工序的先后进行说明)

6.注意说明对象与说明内容的区别。

如:说明对象:网络媒体。

说明内容:网络媒体的利弊与发展前景。

7.说明文开头引用诗句、故事、谜语或生动的景物描写的作用:

(1)引出说明对象或说明对象+特征(说明中心内容)

(2)激发读者阅读兴趣,增强说明文的趣味性和生动性。

8.说明文标题的作用。

内容:(1)揭示说明对象(《松鼠》);(2)揭示说明对象及特征(《巍巍中山陵》)

效果:生动形象(运用比喻),激发读者阅读兴趣

★ 无论是文学作品还是说明文,在回答标题作用时,内容上不一定面面俱到,但效果上的作用一定要答。

9.说明文中间插入故事或传说的作用:

(1)突出说明对象的某特征;(2)引出下文对xx的具体说明;(3)使说明生动且富有情趣,激发读者阅读兴趣。

10.说明文的结构:(1)总分式(总分、分总、总分总) (2)并列式 (3)递进式

(六)议论文

1.论点:作者对某一问题所持的见解或主张、观点、看法、意见等。

(1)形式:完整的陈述句

(2)位置:标题、开头、结尾、中间(承上启下的过渡句)

(3)文中表达不集中时,则需要概括。

2.论证方法:

从论据的来源分:事实论据——举例论证;道理论据——道理论证

从修辞角度分:对比论证、比喻论证、引用论证(引用故事属于举例论证,引用名言属于道理论证)

论证方法种类及作用

论证方法 作 用

举例论证法(例证法) 通过……事例,具体地证明了……(观点),使论述更真实可信,更有说服力,

引用论证法(引证法) 引用……名言来证明……(观点),使说理更充分、更深刻,更具有权威性

比喻论证法(喻证法) 把……比 作……,生动形象地论证了xx(观点)

对比论证法 把……和……进行对比,突出地论证了xx(观点)

答题格式:这一段(一句)运用了…. 论证方法,(术语——论证效果、好处)论证了……(论点)

3.论据类型

事实论据:人物事例、历史史实、统计数据

道理论据:名人名言、谚语、公式、公理、定理。

4.议论文开头引用具体事例或报道、名言诗句等的作用:

(1)引出文章论点;

(2)作为论据来证明论点;

(3)引出论题(论述的对象);

(4)激发读者阅读兴趣

★此类题阅卷时采点得分,答题时考虑要全面,(1)、(2)两点通常是有机联系的,(4)是必答点。(3)视具体文章而定,拿捏不准时宁答勿缺。

5. 怎样补充论据(事例)?

一定要看清楚你所补充的论据是证明什么观点的。

一定要看清楚是让你举什么样的例子,是名人的还是其他的(生活中的等)。

A、可举名人事例,有更大的说服力,并能展示出自己的知识面,但一定要写准确人物、事件,切忌张冠李戴。

B、也可举凡人事例,可以编造,但要注意具有真实感,切忌过于夸大,让人一看就知道是胡编乱造的。

★答题方式:人物+事例+简短评价(回扣文章观点或本题要求中的关键词)

6. 如何仿写句子?

修辞一致,结构一致,主题(话题)一致,感情(态度)一致。

7如何在文末横线上补充观点:联系全文进行总结归纳,要符合文章内容。

8.如何联系实际谈对文中某句话的理解或启示?

(1)解释此句含义,形成自己的观点;(2)列举生活中事例(课外书间接事例、自身事例,扣观点关键词); (3)最后总结强调观点。

9.以论文中问“为什么举xx的例子或句子在文中的作用”要扣住论证方法及其作用回答。

(七)文言文

1.解释加点词语。

(1)联系课内文言文;(2)如无法与课内对接就回忆含有该字的成语,把成语中的义项迁移 ;(3)把该字用现代汉语组常用词,然后把该词带入文中,如语意连贯通顺,即可用该词作为答案。

2.句子停顿。

(1)句首发语词、关联词后面要有停顿。如“夫”、“盖”、“故”、“惟”放在句子开头时后面应稍作停顿。

(2)根据语言顺序来处理停顿,即主谓之间应停顿,动宾之间应停顿。

(3)文言文中连在一起的两个单音节词,朗读时必须分开,而不能读成双音节合成词。如:比如是|而后| 事可举也

(4)充当状语的名词和中心词之间要连读。即名词作状语时,一般在该词前停顿,且不能把状语和中心词分开。如:其一|犬坐|于前

(5)利用对文意的理解来确定停顿。表完整意义的短语中间不能停顿,如“之”解释为结构助词时,不能在“之”前后停顿。(虽有|千里之能;予|独爱|莲之出淤泥而不染)

3.翻译句子。

(1)将单音词译成双音词,字字落实。

(2)省略的成分(主语、宾语)或省略的意思要补充出来。

(3)特殊用法的词语要翻译到位。(词类活用、通假、倒装)

(4)专有名词不要翻译。(人名、地名、官职名、年号等)

4.分析人物形象,题目中如要求结合文章内容,就要找出原文中的句子(从“xx”句子可以看出某人是一个xx的人),如没有“结合文章内容”这一要求,就直接回答“某人是一个(看分答,尽量多答)的人”。

三、写作篇

(一)总要求

1.写身边人身边事,抒真情。

2.写出自己的个性。

3.重类容,轻形式。

4.重细节描写。

5.重人性中的闪光点。

(二)步骤

1.审题:(1)认真阅读所给材料,圈出关键信息,了解提示了哪些角度,什么写作对象,什么写作范围,什么主题。

2.立意(主题):明确、正确、独特、深刻

3.选材:(1)尽量排除第一想法。

(2)发散思维、逆向思维。

(3)尽量回避考试失利之类的题材。

4.开头:(1)简洁、含蓄、生动、优美。(1-2句;1-2行)

(2)适宜短句,不宜用排比句,不宜用对比式开头。

5.语言:(1)修辞手法 (2)细节描写(细微的小事、细微的神态动作) (3)描写方法多样化,不能局限于语言描写 (4)引用名句名言要巧做润色,适当变化,引用的内容作为句子的一个部分而不是全部。(5)一段渲染气氛、烘托心情或具有象征意义的景物描写;

6.结尾:精炼、揭示主旨、巧妙点题、富有哲理。

(三)注意点

1.反复点题(开头、中间、结尾)

2.揭示中心的事情要详写,要紧扣中心和题目写。

3.尽量写记叙文或叙事散文,纯抒情散文要慎写,不要写议论文。

4.选材尽量写一件事,把它写生动。如果怕字数不足选两到三件事,要围绕主题,紧扣题目,并拟小标题。

5.不要引用故事、电影电视剧剧情作为文章主体,如果确实适用,要转换成发生在你的现实生活中的事情,把自己融入进去,把自己变成故事的主人公。

6结构上,要注意多分段,且每段的字数要有变化,显示参差感,既要有一行文字的独立段,也要有2-3行和4-5行的段落,每段的文字不宜过长(不超过5行),长段、短段交叉使用。总段落以8—10段为宜。

7.注意设置语言亮点,平时摘抄的佳作中好的语句用学以致用。