第16课独立自主的和平外交 教案

图片预览

文档简介

第16课独立自主的和平外交

一.教学目标

1、知道新中国的外交政策,理解和平共处五项原则的内容和影响。

2、知道万隆会议的概况和“求同存异”方针的含义及作用。

3、认识周恩来对我国外交发展做出的贡献.

二.教学重难点

重点:1.和平共处五项原则的内容和影响。2、万隆会议的概况和“求同存异”方针的含义及作用。

难点:1.认识周恩来对我国外交发展做出的贡献。2、求同存异中同和异的内容。3、新中国的外交成就取得的原因。

三.教学过程

(一)导入新课:

视频《周恩来的外交》

导入:同学们刚才看到的视频是周恩来的外交风采。周恩来,这是一个光荣的名字、不朽的名字。每当我们提起这个名字就感到很温暖、很自豪。习近平主席在纪念周恩来同志诞辰120周年座谈会上如是说。周恩来是一位杰出的外交家,自1949年,周恩来开始亲自运筹新中国外交。他向世界展示新中国独立自主的风貌。首创和平共处原则,舌战群国,万隆立威,求同存异......,通过他卓有成效的外交活动,新中国开始走向世界,而世界则透过周恩来,看到不一样的新中国。本节课就让我们一起追随周恩来总理的历史脚步,去见证新中国自成立以来所取得的伟大的外交成就。我们一起来学习:第16课独立自主的和平外交

(二)学习新课:

展示:第一篇章:打扫屋子,另起炉灶——建国初的外交成就

展示:“周恩来的任命书”

通过周恩来总理的讲话资料、毛泽东主席的音频资料和新中国的基本外交方针材料,补充《新中国建国初外交形势图》,以及提供相应的文字资料

学生:了解新中国成立后我国的外交立场、外交态度和外交政策,理解新中国面对纷繁复杂的国际背景,奉行独立自主和平外交政策的缘由。

展示地图:“建国第一年同中国建交的17个国家”

教师:讲述第一个与中国建交的国家是苏联。

学生:认识到,在以周恩来总理为代表的党中央的努力下,中国积极主动走向世界,打破了美国的封锁,新中国的外交事业翻开了崭新的一页。

过渡:为了给国内建设争取一个更好的国际环境,争取世界和平,周恩来总理首创和平共处五项原则,作为新中国和平外交的基本原则。

展示:第二篇章:中国原则,与时偕行——和平共处五项原则

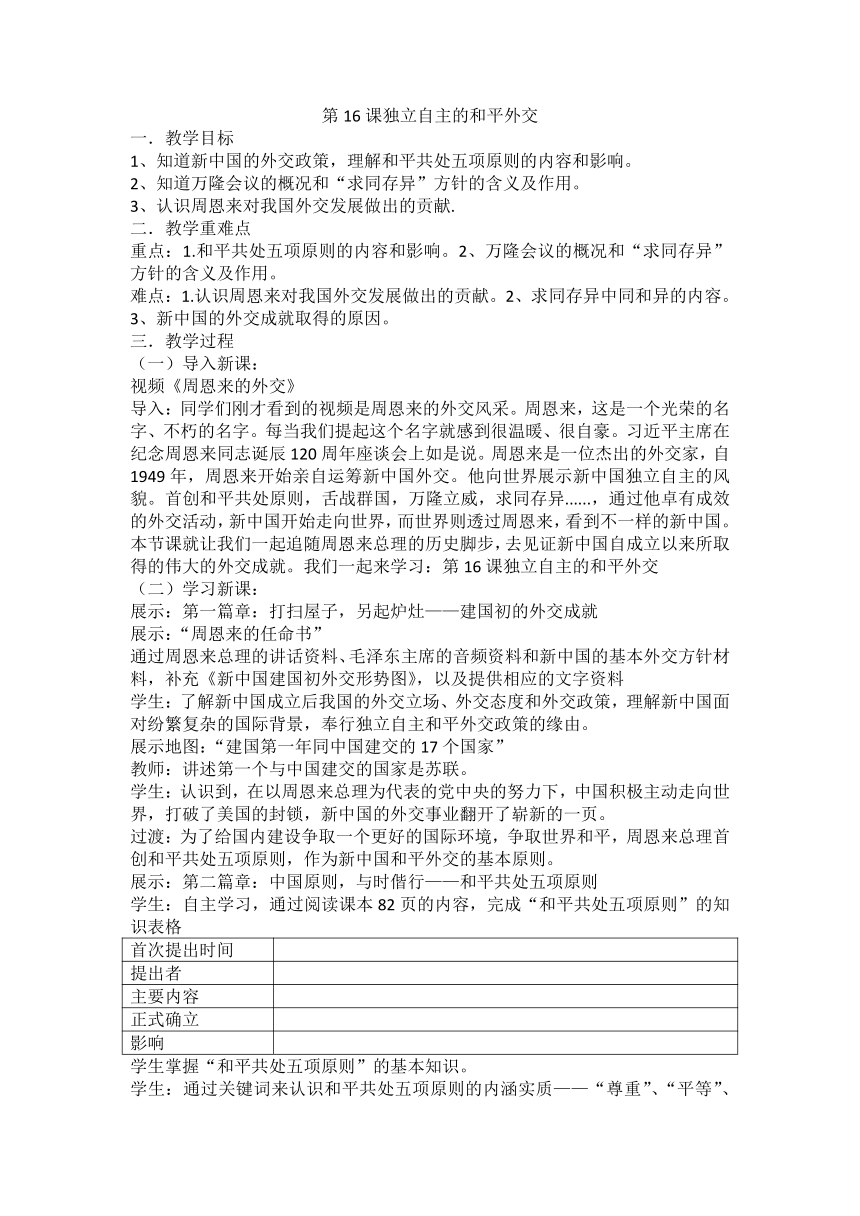

学生:自主学习,通过阅读课本82页的内容,完成“和平共处五项原则”的知识表格

首次提出时间

提出者

主要内容

正式确立

影响

学生掌握“和平共处五项原则”的基本知识。

学生:通过关键词来认识和平共处五项原则的内涵实质——“尊重”、“平等”、“和平”

引用习近平主席在“和平共处五项原则”发表60周年上的讲话,引导学生进一步认识“和平共处五项原则”的现实意义。

学生感受到,周恩来总理所倡导的“和平共处五项原则”不仅为我国赢得了一个良好的外部环境,也为建立新型、平等、和谐的国际新秩序做出了重大贡献。

过渡:和平共处五项原则为中国恢复经济建设创造了一个良好的外部环境,是新中国外交政策走向成熟的标志。但要实现世界的和平共处还任重而道远,为了进一步打破美国的封锁,团结更多的朋友,新中国成立后积极参加一些重要的国际会议,加强同亚非国家的联系。在日内瓦会议上中国代表团精彩亮相,在万隆会议上响起中国的声音“求同存异”。由此导入万隆会议。

展示:第三篇章:中国声音,扬威万隆——万隆会议

学生:认真看书,完成表格

召开时间

地点

地位

方针

影响

思考:1、周恩来提出的“求同存异”方针中“同”和“异”各指什么?

2、一个美国记者评论周恩来在万隆会议中的作用时说:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向.”你认为周恩来为什么能改变会议的航向?

3、“求同存异”方针所体现的精神是什么?

学生讨论,交流,展示

学生:认识到“求同存异”方针对万隆会议的圆满成功所起的的极重要的影响,体会由此所彰显的万隆精神,并结合学生的日常生活,进行情感教育。

升华:“求同存异”的方针,是打破会议僵局的关键,它促进了我国与亚非各国的团结与合作,开创了我国外交的新局面。通过周恩来总理的外交智慧,世界认识了中国,中国一步步走向世界。

总结升华:

周恩来总理的外交足迹,体会周恩来总理为新中国的外交事业鞠躬尽瘁,死而后已。这盛世,如你所愿,新时代中国特色大国外交全面推进,中国做到了总理所盼!

一.教学目标

1、知道新中国的外交政策,理解和平共处五项原则的内容和影响。

2、知道万隆会议的概况和“求同存异”方针的含义及作用。

3、认识周恩来对我国外交发展做出的贡献.

二.教学重难点

重点:1.和平共处五项原则的内容和影响。2、万隆会议的概况和“求同存异”方针的含义及作用。

难点:1.认识周恩来对我国外交发展做出的贡献。2、求同存异中同和异的内容。3、新中国的外交成就取得的原因。

三.教学过程

(一)导入新课:

视频《周恩来的外交》

导入:同学们刚才看到的视频是周恩来的外交风采。周恩来,这是一个光荣的名字、不朽的名字。每当我们提起这个名字就感到很温暖、很自豪。习近平主席在纪念周恩来同志诞辰120周年座谈会上如是说。周恩来是一位杰出的外交家,自1949年,周恩来开始亲自运筹新中国外交。他向世界展示新中国独立自主的风貌。首创和平共处原则,舌战群国,万隆立威,求同存异......,通过他卓有成效的外交活动,新中国开始走向世界,而世界则透过周恩来,看到不一样的新中国。本节课就让我们一起追随周恩来总理的历史脚步,去见证新中国自成立以来所取得的伟大的外交成就。我们一起来学习:第16课独立自主的和平外交

(二)学习新课:

展示:第一篇章:打扫屋子,另起炉灶——建国初的外交成就

展示:“周恩来的任命书”

通过周恩来总理的讲话资料、毛泽东主席的音频资料和新中国的基本外交方针材料,补充《新中国建国初外交形势图》,以及提供相应的文字资料

学生:了解新中国成立后我国的外交立场、外交态度和外交政策,理解新中国面对纷繁复杂的国际背景,奉行独立自主和平外交政策的缘由。

展示地图:“建国第一年同中国建交的17个国家”

教师:讲述第一个与中国建交的国家是苏联。

学生:认识到,在以周恩来总理为代表的党中央的努力下,中国积极主动走向世界,打破了美国的封锁,新中国的外交事业翻开了崭新的一页。

过渡:为了给国内建设争取一个更好的国际环境,争取世界和平,周恩来总理首创和平共处五项原则,作为新中国和平外交的基本原则。

展示:第二篇章:中国原则,与时偕行——和平共处五项原则

学生:自主学习,通过阅读课本82页的内容,完成“和平共处五项原则”的知识表格

首次提出时间

提出者

主要内容

正式确立

影响

学生掌握“和平共处五项原则”的基本知识。

学生:通过关键词来认识和平共处五项原则的内涵实质——“尊重”、“平等”、“和平”

引用习近平主席在“和平共处五项原则”发表60周年上的讲话,引导学生进一步认识“和平共处五项原则”的现实意义。

学生感受到,周恩来总理所倡导的“和平共处五项原则”不仅为我国赢得了一个良好的外部环境,也为建立新型、平等、和谐的国际新秩序做出了重大贡献。

过渡:和平共处五项原则为中国恢复经济建设创造了一个良好的外部环境,是新中国外交政策走向成熟的标志。但要实现世界的和平共处还任重而道远,为了进一步打破美国的封锁,团结更多的朋友,新中国成立后积极参加一些重要的国际会议,加强同亚非国家的联系。在日内瓦会议上中国代表团精彩亮相,在万隆会议上响起中国的声音“求同存异”。由此导入万隆会议。

展示:第三篇章:中国声音,扬威万隆——万隆会议

学生:认真看书,完成表格

召开时间

地点

地位

方针

影响

思考:1、周恩来提出的“求同存异”方针中“同”和“异”各指什么?

2、一个美国记者评论周恩来在万隆会议中的作用时说:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向.”你认为周恩来为什么能改变会议的航向?

3、“求同存异”方针所体现的精神是什么?

学生讨论,交流,展示

学生:认识到“求同存异”方针对万隆会议的圆满成功所起的的极重要的影响,体会由此所彰显的万隆精神,并结合学生的日常生活,进行情感教育。

升华:“求同存异”的方针,是打破会议僵局的关键,它促进了我国与亚非各国的团结与合作,开创了我国外交的新局面。通过周恩来总理的外交智慧,世界认识了中国,中国一步步走向世界。

总结升华:

周恩来总理的外交足迹,体会周恩来总理为新中国的外交事业鞠躬尽瘁,死而后已。这盛世,如你所愿,新时代中国特色大国外交全面推进,中国做到了总理所盼!

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化