《苏武传》学案 教师版

图片预览

文档简介

2018级高一下期语文《苏武传》导学案

编写人:

《苏武传》导学案

【学习目标】

1.知识目标:引导学生充分体会文章简洁整饬的语言、生动入微的细节。掌握课文中出现的相关文言文知识。

2.能力目标:引导学生学习通过与《史记·廉颇蔺相如列传》作比较阅读,结合课外材料,体会《汉书》在艺术上继承《史记》所取得的成就。

3.情感目标:突出弘扬爱国主题,引导学生探讨新时代中如何继承苏武的伟大民族精神。

【重点难点】

1、积累文中的实词、虚词和句式。

2、在对比中分析苏武的人物形象

课时安排:两课时

学法指导:

1、朗读课文,培养文言文阅读的语感。

2、概括整理:作者作品,内容要点,知识归类。

3、合作学习,借助注释和工具书,准确翻译文句。

4、思考探讨塑造人物的方法。

课型:新授课

模式:自主课堂

【预习案】

一、知识链接

1.作者简介

班固(32—92),我国东汉著名史学家、文学家。幼年即聪慧好学,16岁入洛阳太学,博览群书。性情谦和,深受当时儒者敬重。后来继承父志,在父未完成的《史记后传》基础上撰写《汉书》。因被人诬告私改国史而被捕人狱。幸其弟班超上书解释,汉明帝读了班固的书稿大为赞赏,召为兰台令史,后迁校书郎。班固“潜精积思二十余年”,终完成《汉书》写作。

2.简介《汉书》

《汉书》是我国第一部纪传体断代史,记叙了自汉高祖元年至王莽地皇四年共229年的史实。《汉书》体例上全承《史记》,只是改“书”为“志”,取消“世家”并入“列传”,全书有十二纪、七十传、八表、十志,共一百篇,八十余万字。其中,八表和十志中的“天文志”是班固死后由他的妹妹班昭、妹夫马续续写的。《汉书》是继《史记》之后我国古代又一部重要史书。

3.苏武出使背景

秦末汉初,北方匈奴凭借强大的军事力量,不断扩大控制地区。文帝、景帝时代,汉王朝采取和亲政策来加强民族联系。武帝时,汉国力逐渐增强,多次与匈奴作战,取得了几次胜利后,转而重视结盟,指望通过恩威兼施之策来解除匈奴对汉王朝的威胁,恰好匈奴单于有意示好,汉朝也想趁机和解,于是派苏武出使与匈奴修好。

二、预习检测

1.写出下面汉字的拼音

厩(

)

且(

)鞮(

)侯

单(

)于

缑(

)王

昆(

)邪(

)王

浞(

)野侯

阏氏(

)

辇(

)

左伊秩訾(

)

旃(

)毛

羝(

)

雍(

)棫(

)阳宫

劾(

)大不敬

斧钺(

)

汤镬(

)

檠(

)弓弩

纺繳(

)

更(

)嫁

弋(

)射

啮(

)

煴(

)火

2.结合文本注释,疏通文意,并给每段拟一个小标题。

3.积累重要文言知识

【通假字】

1.不顾恩义,畔主背亲 (“ ”同“ ”, )

2.与旃毛并咽之 (“ ”同“ ”, )

3.掘野鼠去草实而食之 (“ ”同“ ”, )

4.空自苦亡人之地 (“ ”同“ ”, )

5.信义安所见乎 (“ ”同“ ”, )

6.请毕今日之 (“ ”通“ ”)

7.因泣下霑衿,与武决去 (“ ”同“ ”, )

(“ ”同“ ”, )

(“ ”同“ ”, )

【古今异义】

1.汉亦留之以相当

古义:

今义:①动词,两方面差不多;②形容词,适宜,合适;③副词,表示程度高,但不到“很”的程度

2.汉天子我丈人行也

古义:

今义:岳父

3.张胜许之,以货物与常

古义:

今义:供出售的物品

4.欲因此时降武

古义:

今义:连词,因为这个,所以

5,卧起操持

古义:

今义:料理、筹划

6.且陛下春秋高

古义:

今义:指春秋战国时期,或指季节

7.皆为陛下所成就

古义:

今义:①事业上的成绩;②完成(多指事业)

8.兄弟亲近

古义: 今义:①形容词,关系密切;②动词,(一方对另一方)亲密地接近

9.武等实在

古义:

今义:①形容词,诚实,不虚假;②副词,的确;③副词,其实

【词类活用】

1.名词作动词

(1)天雨雪 ( )(2)羝乳乃得归 ( )

(3)杖汉节牧羊 ( )

(4)武能网纺缴,檠弓弩 ( )

(5)惠等哭,舆归营 ( )

2.名词作状语

(1)陵与卫律之罪上通于天 ( )

(2)其一人夜亡 ( )

3.名词的使动用法

空以身膏草野 ( )

4.动词的使动用法

(1)欲因此时降武 ( )

(2)反欲斗两主 ( )

(3)尽归汉使路充国等 ( )

(4)屈节辱命 ( )

5.形容词的使动用法

何久自苦如此 ( )

6.形容词的意动用法

(1)单于壮其节 ( )

(2)诚甘乐之 ( )

【一词多义】

1.与

君因我降,与君为兄弟(

)

与民除害(

)

与嬴而不助五国也(《六国论》)(

)

玉斗一双,欲与亚父(《鸿门宴》)

(

)

2.屈

屈节辱命(

)

手指不可屈伸(《送东阳马生序》)(

)

此人可就见,不可屈致也(《隆中对》)(

)

理屈词穷(

)

3.阴

阴相与谋劫单于母阏氏归汉(

)

阴风怒号,浊浪排空(《岳阳楼记》)(

)

指通豫南,达于汉阴(《愚公移山》)(

)

朝晖夕阴,气象万千(《岳阳楼记》)(

)

绿杨阴里白沙堤(《钱塘湖春行》)(

)

4.通

数通使相窥观(

)

指通豫南,达于汉阴(《愚公移山》)(

)

乐毅之徒通其意(《过秦论》)(

)

遂通五经,贯六艺(《张衡传》)(

)

政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)(

)

中通外直(《爱莲说》)(

)

著我绣夹裙,事事四五通(《孔雀东南飞

并序》)(

)

5.当

汉使张胜谋杀单于近臣,当死(

)

当窗理云鬓(《木兰诗》)(

)

当其欣于所遇(《兰亭集序》)(

)

猥以微贱,当侍东宫

(《陈情表》)(

)

一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)(

)

则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量

(《六国论》)(

)

6.去

与武决去

(

)

项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里(《鸿门宴》)(

)

公然抱茅入竹去(《茅屋为秋风所破歌》)(

)

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去(《永遇乐京口北固亭怀古》)(

)

我从去年辞帝京(《琵琶行

并序》)

(

)

【判断下列文言文句式的类型并翻译】

1.缑王者,昆邪王姊子也。

( )

翻译:

2.汉天子我丈人行也。 ( )

翻译:

3.何以汝为见 ( )

翻译:

4.子卿尚复谁为乎 ( )

翻译:

5.为降虏于蛮夷。 ( )

翻译:

6.送匈奴使留在汉者。 ( )

翻译:

7.缑王等皆死,虞常生得。 ( )

翻译:

8.见犯乃死,重负国。 ( )

翻译:

9.劾大不敬。 ( )

翻译:

【高考链接】

理解和翻译文中的句子,就是根据语境读懂、领会某一个句子的意思,能从语句内容、语意阐释和语气效果等方面把这个句子用现代汉语的形式表达出来。文言文翻译对理解文言文来说是一项系统工程,它涉及文言实词、文言虚词、文言句式、文学文化常识等多方面的知识,考查考生对文言文的综合理解能力和做题的细心程度,是文言文阅读的重点,也是最容易失分的点。做好文言文翻译题,可按以下两个步骤进行。

一、实词[思考是否为5种特殊实词]

作为采分点的实词,从词性上看,以动词居多,其次是形容词和名词。把关键实词翻译到位,就是对句中的通假字、多义词、古今异义词、活用词语(名词作状语、形容词作动词、意动用法、使动用法等)、特殊难解词语进行准确理解,并且在译文中正确地体现出来。

二、虚词[思考译或不译]

作为采分点的虚词,主要指文言语句中的副词、连词、介词。虚词的翻译要注意两点:

(1)必须译出的——有实词义项的要译出实义,如作代词的“之”“其”等;现代汉语中有与之相对应的虚词进行互换的,如“之”“而”“以”“于”等。

(2)不必译出的——在句中起语法作用的“之”、发语词及句末语气助词等。对关键虚词的翻译,要仔细辨明词性及意义,能译则译,不需要译出的切不可强行译出。

三、句式[思考是否为特殊句式]

文言句式在翻译题目中是重要的得分点,翻译时审出译句中的特殊句式是关键。考生要注重积累,重点掌握容易忽略的省略句、宾语前置句和固定句式等。

例:阅读下面的文言文,按要求回答问题。

应詹,字思远,汝南南顿人,魏侍中璩之孙也。詹幼孤,为祖母所养。年十余岁,祖母又终,居丧毁顿,杖而后起,遂以孝闻。家富于财,年又稚弱,乃请族人共居,委以资产,情若至亲,世以此异焉。弱冠知名,性质素弘雅,物虽犯而弗之校,以学艺文章称。司徒何劭见之曰:“君子哉若人!”初辟公府,为太子舍人。赵王伦以为征东长史。伦诛,坐免。成都王颖辟为掾。时骠骑从事中郎诸葛玫委长沙王

奔邺,盛称之非。玫浮躁有才辩,临漳人士无不诣之。詹与玫有旧,叹曰:“诸葛仁林,何与乐毅之相诡乎!”卒不见之。

(选自《晋书 应詹传》)

先解释各句中的关键实词、关键虚词、文言句式,再翻译句子。

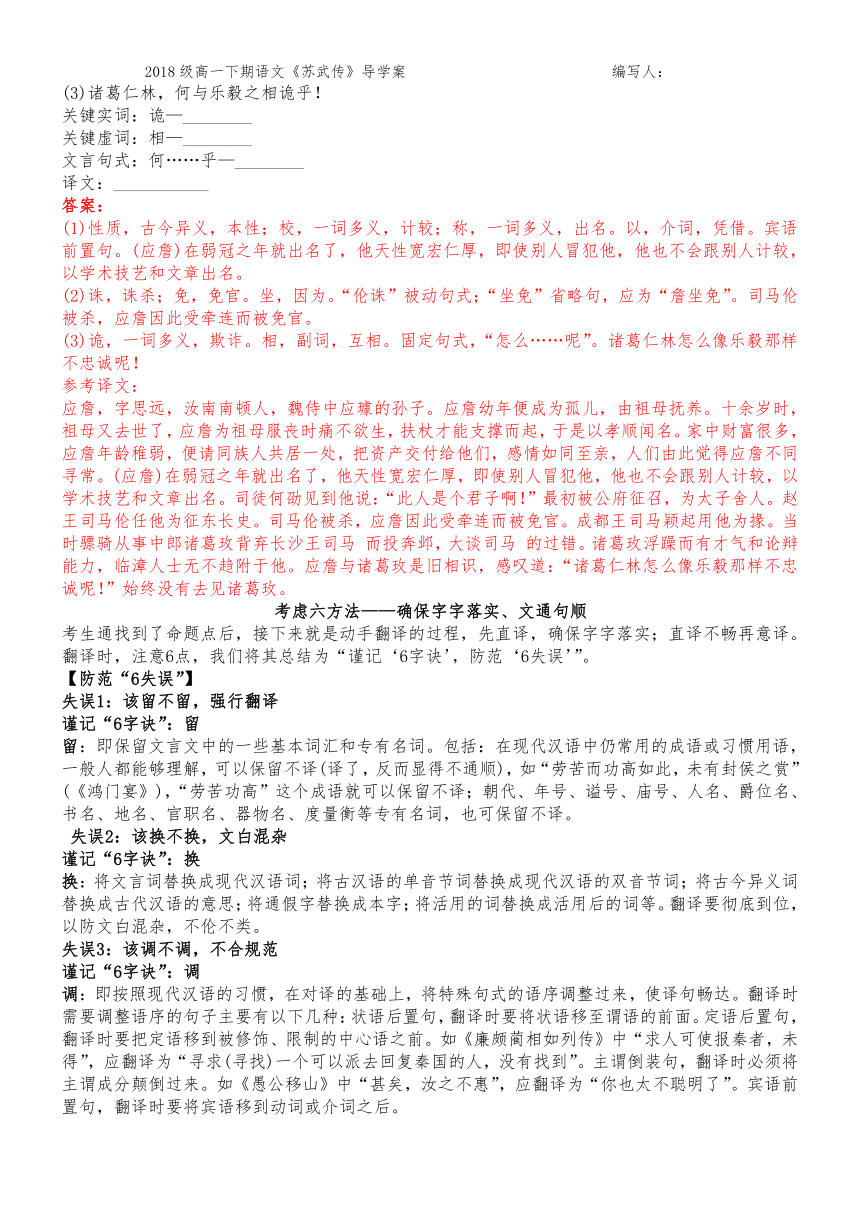

(1)弱冠知名,性质素弘雅,物虽犯而弗之校,以学艺文章称。

关键实词:性质—_______;校—_______;称—_______

关键虚词:以—________

文言句式:弗之校—________

译文:_________

(2)伦诛,坐免。

关键实词:诛—________;免—________

关键虚词:坐—________

文言句式:伦诛—________;坐免—________

译文:__________

(3)诸葛仁林,何与乐毅之相诡乎!

关键实词:诡—________

关键虚词:相—________

文言句式:何……乎—________

译文:___________

答案:

(1)性质,古今异义,本性;校,一词多义,计较;称,一词多义,出名。以,介词,凭借。宾语前置句。(应詹)在弱冠之年就出名了,他天性宽宏仁厚,即使别人冒犯他,他也不会跟别人计较,以学术技艺和文章出名。

(2)诛,诛杀;免,免官。坐,因为。“伦诛”被动句式;“坐免”省略句,应为“詹坐免”。司马伦被杀,应詹因此受牵连而被免官。

(3)诡,一词多义,欺诈。相,副词,互相。固定句式,“怎么……呢”。诸葛仁林怎么像乐毅那样不忠诚呢!

参考译文:

应詹,字思远,汝南南顿人,魏侍中应璩的孙子。应詹幼年便成为孤儿,由祖母抚养。十余岁时,祖母又去世了,应詹为祖母服丧时痛不欲生,扶杖才能支撑而起,于是以孝顺闻名。家中财富很多,应詹年龄稚弱,便请同族人共居一处,把资产交付给他们,感情如同至亲,人们由此觉得应詹不同寻常。(应詹)在弱冠之年就出名了,他天性宽宏仁厚,即使别人冒犯他,他也不会跟别人计较,以学术技艺和文章出名。司徒何劭见到他说:“此人是个君子啊!”最初被公府征召,为太子舍人。赵王司马伦任他为征东长史。司马伦被杀,应詹因此受牵连而被免官。成都王司马颖起用他为掾。当时骠骑从事中郎诸葛玫背弃长沙王司马

而投奔邺,大谈司马

的过错。诸葛玫浮躁而有才气和论辩能力,临漳人士无不趋附于他。应詹与诸葛玫是旧相识,感叹道:“诸葛仁林怎么像乐毅那样不忠诚呢!”始终没有去见诸葛玫。

考虑六方法——确保字字落实、文通句顺

考生通找到了命题点后,接下来就是动手翻译的过程,先直译,确保字字落实;直译不畅再意译。翻译时,注意6点,我们将其总结为“谨记‘6字诀’,防范‘6失误’”。

【防范“6失误”】

失误1:该留不留,强行翻译

谨记“6字诀”:留

留:即保留文言文中的一些基本词汇和专有名词。包括:在现代汉语中仍常用的成语或习惯用语,一般人都能够理解,可以保留不译(译了,反而显得不通顺),如“劳苦而功高如此,未有封侯之赏”(《鸿门宴》),“劳苦功高”这个成语就可以保留不译;朝代、年号、谥号、庙号、人名、爵位名、书名、地名、官职名、器物名、度量衡等专有名词,也可保留不译。

失误2:该换不换,文白混杂

谨记“6字诀”:换

换:将文言词替换成现代汉语词;将古汉语的单音节词替换成现代汉语的双音节词;将古今异义词替换成古代汉语的意思;将通假字替换成本字;将活用的词替换成活用后的词等。翻译要彻底到位,以防文白混杂,不伦不类。

失误3:该调不调,不合规范

谨记“6字诀”:调

调:即按照现代汉语的习惯,在对译的基础上,将特殊句式的语序调整过来,使译句畅达。翻译时需要调整语序的句子主要有以下几种:状语后置句,翻译时要将状语移至谓语的前面。定语后置句,翻译时要把定语移到被修饰、限制的中心语之前。如《廉颇蔺相如列传》中“求人可使报秦者,未得”,应翻译为“寻求(寻找)一个可以派去回复秦国的人,没有找到”。主谓倒装句,翻译时必须将主谓成分颠倒过来。如《愚公移山》中“甚矣,汝之不惠”,应翻译为“你也太不聪明了”。宾语前置句,翻译时要将宾语移到动词或介词之后。

失误4:该删不删,画蛇添足

谨记“6字诀”:删

删:即把没有意义或不必译出的衬词、虚词删去。文言句子中有些词,如句首语气词“盖”“夫”、音节助词“之”、用于特殊场合的连词“而”等,在翻译时删去之后也不影响译文的准确、通顺,便可删去不译。

失误5:该补不补,语意错误

谨记“6字诀”:补

补:即补出文言文中省略的成分或隐含的成分,如句子中省略的主语、谓语、宾语以及介词“于”等,从而使句意完整。

失误6:该变不变,语意不畅

谨记“6字诀”:变

变:指根据语境,灵活变通地翻译。考生翻译句子时,往往上述五种方法都用上了,还难以准确翻译,尤其是碰到文言文中运用修辞或典故的地方,应学会灵活变通地翻译。如:对比喻句的翻译,应尽量保留比喻的说法,如果不能保留,只译出本体即可。如《过秦论》中“金城千里”,可译为“辽阔的国土,坚固的城池环绕,牢固可靠”。对借代句的翻译,一般只要把所代的事物写出来就可以了,如可以将“缙绅”“三尺”“纨绔”分别翻译成“官员”“法律”“富家子弟”。对委婉说法的翻译,只要将委婉语句按照现代汉语的用语习惯表述出来就可以了,如可将“会猎”“更衣”翻译成“出兵征伐”“上厕所”。

第二课时(探究案)

【学习目标】

1.分析人物性格,重点剖析苏武的性格特征,体会苏武的人格魅力。

2.分析文章塑造人物的艺术技巧。

【学习过程】

1.初步总结苏武的人物性格。

2.文章并不具体描述苏武的每一事迹,而是有详有略,比如文章对卫律和李陵劝降的部分就描写得特别详细,为什么作者要这样处理,用意是什么?

3.仔细研读卫律和李陵对苏武的劝降这部分内容,分别总结卫律、李陵的性格特征,再次感受苏武的人格魅力。

4.总结文章塑人物的艺术手法。

【巩固案】

1.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.班固(32~92),西汉史学家和文学家,字孟坚,扶风安陵(今陕西咸阳东北)人。历二十余年基本修成《汉书》,与《史记》《后汉书》《三国志》并称四史。

B.《汉书》是《史记》以后又一部重要的纪传体史书,开创了“包举一代”的断代史体例。记载自汉高祖元年(前206)到王莽地皇四年(23)共二百二十九年的历史。

C.《汉书》把《史记》中的“书”改为“志”,记述典章制度;废弃“世家”,并入“列传”。全书计十二本纪、八表、十志、七十列传,共一百篇。

D.《汉书》在文学史上也有一定的地位。它的语言严谨、整齐,带有骈偶成分,在描写人物、叙述史事方面也有较高的艺术成就。

2.下列句子中,加点词语的意义相同的一项是( )

A.

谋杀单于近臣,当死

副有罪,当相坐

B.

虞常果引张胜

引佩刀自刺

C.

虞常等七十余人欲发

恐前语发,以状语武

D.

会缑王与长水虞常等谋反匈奴中

会武等至匈奴

3.下列句中加点的词,解释不正确的一项是( )

A.

既至匈奴,置币遗单于

币:财物

B.

武帝嘉其义

嘉:赞许

C.

会论虞常

论:议论

D.

如惠语以让单于

让:责问

4.下列各组句子中,加点词的活用现象不同的一项是( )

A.

惠等哭,舆归营

杖汉节牧羊,卧起操持

B.

单于壮其节,朝夕遣人候问武

虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之

C.

反欲斗两主,观祸败

尽归汉使路充国等

D.

其一人夜亡,告之

天雨雪,武卧啮雪

答案解析

1.【答案】A【解析】A项,“西汉”应为“东汉”。

2.【答案】D【解析】D项,会:适逢、恰好。A项,当:判处/应当;B项,引:牵攀、招供/拿、举;C项,发:发动、实施/揭露、暴露。

3.【答案】C【解析】C项,论:判罪。

4.【答案】D

【解析】A项,均为名词作动词,舆:抬、扛,杖:拄、持。B项,均为意动用法,壮:认为……壮烈,乐:认为……快乐。C项,均为使动用法,斗:使……争斗,归:使……归。D项,“夜”是名词作状语,在夜间,“雨”是名词作动词,下雪。

三、聚焦高考:

作文素材之苏武

1.人物事略

苏武(公元前140——前60),以尽忠守节而闻名的西汉大臣。字子卿,杜陵(今陕西西安东南)人。武帝天汉元年(前100年)以中郎将出使匈奴,后被困于北海(今俄罗斯贝加尔湖),以牧羊为生。苏武在匈奴前后十九年。

2.名家点评

(汉)班固:孔子称“志士仁人,有杀身以成仁,无求生以害仁”,“使于四方,不辱爵命”,苏武有之矣。

(唐)李白:苏武在匈奴,十年持汉节,白雁上林飞,空传一书札。牧羊边地苦,落日归心绝,渴饮月窟水,饥餐天上雪。东还沙塞远,北怆河梁别,泣把李陵衣,相看泪成血。(《苏武》)

(唐)温庭筠:苏武魂销汉使前,古祠高树两茫然。云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。回日楼台非甲帐,去时冠剑是丁年。茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川。(《苏武庙》)

(元)张养浩:为臣惟命敢辞难,脱遇艰难亦自安。试看子卿持节处,雪花如席不知寒。(《苏武》)

3.素材运用

话题1:遭遇挫折和放大痛苦

快乐的人生,也会有痛苦,有的人能直面挫折,化解痛苫,而有的人却常常夸大挫折,放大痛苦。不一样的选择,不一样的人生之旅,要让我们心里的戈壁荒原开满鲜花,就只有直面挫折,而不是放大痛苦。

当苏武被流放到北海时,北海的羊群咩咩地叫着,似在欢迎这位坚贞不屈的大汉臣子。这十几年的痛苦如果可以当作是一次挫折,那么这次挫折无疑是痛苦的,可是这位放羊老人却未曾放大痛苦,于是十几年后,大汉的丹青上书写下了民族不屈的坚贞气节。

人生只有走出来的美丽,没有等出来的辉煌,因此直面挫折,化解痛苦才是我们的最佳选择。(2004年高考满分作文《生命是一朵常开不败的花》节选)

话题2:相信自己和听取别人意见

苏子卿在贝加尔湖湖畔。他披着一件白羊裘,毡履,毡裳,毡巾覆首,独立在苍茫无际的西伯利亚荒原当中,有雪潮一样的羊群在他背后。他在孟春的黄昏时分,待要归返穹庐,背景中贝加尔湖上的冰涛,与天际的白云波连山竖。

他向着东行,遥遥地望南翘首:眼阵中含蓄着无限的悲哀,又好像燃着希望一缕。他只相信自己,只相信自己的祖国。

他的心里只有大汉。卫律的劝说他不听,李陵的意见他当耳旁风。他新娶的胡女的眼泪留不住他,他的小儿子的小手拽不住他的衣襟。他谁的话都不听,他用他的坚持塑造了他自己。

一个野花烂漫的碧绿的大平原,平原中立着一个持杖的女人,背后也涌着一群归羊。那是苏武归国后的风光,他的弃妻,他的群羊无恙;可那牧羊女人的眼中,那含蓄的是悲愤?还是凄凉?(《女神》节选)

话题3:心灵的选择

荒凉的北海,羊群咩咩地叫着,不远处坐着一位手持汉节的人,从黑发到白头,用半生的心血续写着丹青。南方,皇帝一代又一代,然而,谁也不记得,遥远的北海上,立着一座汉朝不倒的丰碑。

汉节上的漆一层层褪去,老人的眼里却始终燃着一丝火光。匈奴的可汗惧怕:"怎么还有这么固执的人?"他更无法理解,这半生的重量承起的竟是中华民族永世的骄傲!

在生命的天平上,有人选择个人的荣辱得失,但是更有人选择个性的无碍释放,国家的繁荣太平,民族的坚贞气节。而往往是这些人,托起生命的天平,紧握永恒的绳索,在生命与永恒的拔河中,探到永恒的答案。(2002年浙江高考优秀作文《与永恒拔河》节选)

话题4:自尊与他尊

《苏武传》中有这样一个细节,当苏武与其副使张胜同被单于抓获后,面对单于的诱惑和威逼,苏武选择了精忠报国,而张胜最终选择了投降。以常理推断,对苏武的宁死不屈和拒不投降,凶残的单于不可能不杀他。但正是由于苏武的这种节操,却赢得了单于的尊敬和历史上的美名。而张胜、李陵乃至卫律,则被永远地钉在了耻辱柱上。事实上,历史上由于自尊而获得他尊的例子不胜枚举。(《苏武的尊严》节选)

话题5:道德与名节

中国人历来看重道德与名节。旧时高洁的文人即使在百般困顿之中,依旧保持"人淡似菊"的操守。古代烈女被市井泼皮碰碰手臂,竟然利刃断手,以致留下烈节牌坊。汉代苏武被迫牧羊,在冰天雪地中"渴饮雪,饥吞毡",历尽难中难,心如铁石坚,凛然持汉节而不改其志。“时穷节乃现,一一垂青史”。所有这些,都留下了具有中国特色的佳话。(《道德与名节》节选)

话题6:信念

在苏武出使匈奴时,因随行人员参与了匈奴人的叛乱而被扣留。在危难之中,苏武处处维护民族的尊严和国家的利益,既表现了对匈奴的修好之愿,又抱定必死的决心,决不"屈节辱命"。面对卫律始而威胁,既而利诱,最终又以断水绝粮相逼等手段的逼迫,他从容处之。在受审时,他甚至以自刎来避免受辱。后来的审讯中,卫律当场"剑斩虞常"以此胁迫汉使,副使张胜在此情况下投降了,而苏武面对卫律之剑,岿然不动。卫律又以富贵劝诱,苏武则直言怒斥,更以两国安危责之。在匈奴将他置于冻饿之境时,苏武仍然没有屈服,凭借顽强的意志和信念,他在极为艰苦的条件下还是

"杖汉节牧羊,卧起操持",念念不忘自己是汉朝的使者。匈奴又派故人李陵来劝降,企图打消他对汉朝的眷恋之情,苏武不作正面的交锋,只是以君臣和国家的大义自剖心迹,反倒使李陵感到羞愧,无言以对。(《信念》节选)

话题7:选择

悠悠岁月,历尽多少冷暖:滚滚浪花,淘尽多少英雄,但伟人之风永存。

那是苏武牧羊的北海吧!苏武选择了中华民族的伟大气节,发扬了华夏文明的优良品德。这样的选择崇高、无私!

浩浩天地,朗朗乾坤,多少仁人志士留芳百世,虽死犹荣。他们或是崇高无私,或是明智无悔,或是崇高质朴。正是他们所做出的无上光荣的选择,使得我们的民族摺焰生辉,使华夏文明万古流芳。

历史选择了苏武,苏武选择了崇高无私,选择了明智,选择了质朴。那是一个响当当的名字,是历史的星空中最耀眼的星座,引领着后来者在暗夜里找寻生命的座标,勇往直前而不迷失。(《无尚的选择》节选)

话题8:坚持

当苏武牧羊于北海时,单于派降将李陵到北海劝说苏武投降。李陵说:"单于诚心诚意等待您归顺,看来永远不会让您回大汉了。白白地在这荒无人烟的地方受罪,有谁知道您对朝廷的忠义呢?"李陵历数苏武出使匈奴以后一家的悲惨遭遇

(大哥和弟弟被迫自杀,母亲去世,妻子改嫁,儿女不知去向),妄图动摇苏武归汉的决心。但是,苏武却坚定地说:"我平时就希望为朝廷抛头颅、洒热血,如今有了舍身报效的机会,就是挨刀斧、下汤锅,也是甘心乐意的。"他始终不受诱惑,为后人所颂仰。(《热爱祖国坚贞不屈的使者》节选)

【参考答案】

第一课时1.略

2.结合文本注释,疏通文意,并给每段拟一个小标题。

①武至匈奴,单于受赠

②缑王谋反,张胜知之

③谋反未果,欲杀汉使

④舍生取义,匈奴急医

⑤卫律劝降,苏武不屈

⑥北海牧羊,贫贱不移

⑦李陵劝降,岿然不动

⑧李陵再劝,忠诚如一

⑨汉匈和亲,请还苏武

⑩艰险尽尝,发白归汉

3.积累重要文言知识

【通假字】 1.畔 叛 背叛 2.旃 毡 毛织的毡毯 3.去 弆 收藏 4.亡 无 没有 5.见 现 显现 6. 欢 7.霑 沾 沾湿 衿 襟 衣襟 决 诀 辞别

【古今异义】 1.抵押 2.对老人和长辈的尊称 3.一般财物 4.趁这时 5.拿着 6.年纪 7.栽培,提拔 8.亲近的侍臣 9.确实还活着

【词类活用】

1.(1)下 (2)生子 (3)执、拄 (4)结网;用檠矫正弓弩(5)抬,扛

2.(1)向上 (2)在夜里

3.使……肥沃

4.(1)使……投降(2)使……争斗 (3)使……归 (4)使……受屈;使……受辱

5.使……受苦

6.(1)以……为壮 (2)以……为乐

【一词多义】1.和、同/替、为/亲附,亲近/给予 2.使……受屈/弯曲/委屈/理亏 3.暗地里/阴冷/山的北面,水的南岸/阴暗/树荫 4.派遣/通达/沟通/通晓,精通/通达,顺利/贯通,顺畅/遍,次 5.判处/对着,面对/在,正在……的时候/任,充当/占据,把守/通“倘”,连词,如果 6.离开/距离/往,到……去/表动作趋向/过去的

(五)1、2.判断句 1.缑王是昆邪王的姐姐的儿子。

2.汉天子是我的长辈啊。

3、4.宾语前置句 3.要见你干什么

4.你还又为谁(守节)呢

5.状语后置句 在异族那里投降做奴隶。

6.定语后置句 送被扣留在汉的匈奴使者(回国)。

7~9.被动句 7.缑王等人都死了,虞常被活捉。

8.(等到)被(匈奴)侮辱以后才死,更加对不起国家。

9.被指控为“大不敬”。

第二课时(探究案)

一、分析人物,总结手法

1.忠君爱国、威武不屈、贫贱不移、忠贞不渝、坚韧不拔

2.卫律和李陵对苏武的劝降是最能表现苏武的气节的,所谓“真金不怕火炼”,面对威逼利诱,面对死亡威胁,多少所谓的英雄好汉都经受不住考验而变节投降,唯有苏武始终信念如磐石般坚定,宁死不屈,忠贞不渝。

3.(1)张胜:糊涂地帮助了缑王的谋反,事情败露后又经受不住考验,叛变投降。

苏武:清醒地认识到使节行为不当会引起两国纷争,欲以死息祸;面对匈奴的劝降始终保持着可贵的民族气节。

(2)卫律:卖国求荣,阴险狡诈,气焰嚣张,不可一世

苏武:为国效命,忠贞不二,不卑不亢一身正气,光明磊落

(3)李陵:为一己之私而叛国,懦弱,意志不坚,矛盾,痛苦

苏武:以国家的利益为先,忠贞不渝,坚韧不拔,无怨无悔

4.(1)详略得当的情节安排。(2)用个性化的语言表现人物。 (3)次要人物的对比、衬托。

二、略

编写人:

《苏武传》导学案

【学习目标】

1.知识目标:引导学生充分体会文章简洁整饬的语言、生动入微的细节。掌握课文中出现的相关文言文知识。

2.能力目标:引导学生学习通过与《史记·廉颇蔺相如列传》作比较阅读,结合课外材料,体会《汉书》在艺术上继承《史记》所取得的成就。

3.情感目标:突出弘扬爱国主题,引导学生探讨新时代中如何继承苏武的伟大民族精神。

【重点难点】

1、积累文中的实词、虚词和句式。

2、在对比中分析苏武的人物形象

课时安排:两课时

学法指导:

1、朗读课文,培养文言文阅读的语感。

2、概括整理:作者作品,内容要点,知识归类。

3、合作学习,借助注释和工具书,准确翻译文句。

4、思考探讨塑造人物的方法。

课型:新授课

模式:自主课堂

【预习案】

一、知识链接

1.作者简介

班固(32—92),我国东汉著名史学家、文学家。幼年即聪慧好学,16岁入洛阳太学,博览群书。性情谦和,深受当时儒者敬重。后来继承父志,在父未完成的《史记后传》基础上撰写《汉书》。因被人诬告私改国史而被捕人狱。幸其弟班超上书解释,汉明帝读了班固的书稿大为赞赏,召为兰台令史,后迁校书郎。班固“潜精积思二十余年”,终完成《汉书》写作。

2.简介《汉书》

《汉书》是我国第一部纪传体断代史,记叙了自汉高祖元年至王莽地皇四年共229年的史实。《汉书》体例上全承《史记》,只是改“书”为“志”,取消“世家”并入“列传”,全书有十二纪、七十传、八表、十志,共一百篇,八十余万字。其中,八表和十志中的“天文志”是班固死后由他的妹妹班昭、妹夫马续续写的。《汉书》是继《史记》之后我国古代又一部重要史书。

3.苏武出使背景

秦末汉初,北方匈奴凭借强大的军事力量,不断扩大控制地区。文帝、景帝时代,汉王朝采取和亲政策来加强民族联系。武帝时,汉国力逐渐增强,多次与匈奴作战,取得了几次胜利后,转而重视结盟,指望通过恩威兼施之策来解除匈奴对汉王朝的威胁,恰好匈奴单于有意示好,汉朝也想趁机和解,于是派苏武出使与匈奴修好。

二、预习检测

1.写出下面汉字的拼音

厩(

)

且(

)鞮(

)侯

单(

)于

缑(

)王

昆(

)邪(

)王

浞(

)野侯

阏氏(

)

辇(

)

左伊秩訾(

)

旃(

)毛

羝(

)

雍(

)棫(

)阳宫

劾(

)大不敬

斧钺(

)

汤镬(

)

檠(

)弓弩

纺繳(

)

更(

)嫁

弋(

)射

啮(

)

煴(

)火

2.结合文本注释,疏通文意,并给每段拟一个小标题。

3.积累重要文言知识

【通假字】

1.不顾恩义,畔主背亲 (“ ”同“ ”, )

2.与旃毛并咽之 (“ ”同“ ”, )

3.掘野鼠去草实而食之 (“ ”同“ ”, )

4.空自苦亡人之地 (“ ”同“ ”, )

5.信义安所见乎 (“ ”同“ ”, )

6.请毕今日之 (“ ”通“ ”)

7.因泣下霑衿,与武决去 (“ ”同“ ”, )

(“ ”同“ ”, )

(“ ”同“ ”, )

【古今异义】

1.汉亦留之以相当

古义:

今义:①动词,两方面差不多;②形容词,适宜,合适;③副词,表示程度高,但不到“很”的程度

2.汉天子我丈人行也

古义:

今义:岳父

3.张胜许之,以货物与常

古义:

今义:供出售的物品

4.欲因此时降武

古义:

今义:连词,因为这个,所以

5,卧起操持

古义:

今义:料理、筹划

6.且陛下春秋高

古义:

今义:指春秋战国时期,或指季节

7.皆为陛下所成就

古义:

今义:①事业上的成绩;②完成(多指事业)

8.兄弟亲近

古义: 今义:①形容词,关系密切;②动词,(一方对另一方)亲密地接近

9.武等实在

古义:

今义:①形容词,诚实,不虚假;②副词,的确;③副词,其实

【词类活用】

1.名词作动词

(1)天雨雪 ( )(2)羝乳乃得归 ( )

(3)杖汉节牧羊 ( )

(4)武能网纺缴,檠弓弩 ( )

(5)惠等哭,舆归营 ( )

2.名词作状语

(1)陵与卫律之罪上通于天 ( )

(2)其一人夜亡 ( )

3.名词的使动用法

空以身膏草野 ( )

4.动词的使动用法

(1)欲因此时降武 ( )

(2)反欲斗两主 ( )

(3)尽归汉使路充国等 ( )

(4)屈节辱命 ( )

5.形容词的使动用法

何久自苦如此 ( )

6.形容词的意动用法

(1)单于壮其节 ( )

(2)诚甘乐之 ( )

【一词多义】

1.与

君因我降,与君为兄弟(

)

与民除害(

)

与嬴而不助五国也(《六国论》)(

)

玉斗一双,欲与亚父(《鸿门宴》)

(

)

2.屈

屈节辱命(

)

手指不可屈伸(《送东阳马生序》)(

)

此人可就见,不可屈致也(《隆中对》)(

)

理屈词穷(

)

3.阴

阴相与谋劫单于母阏氏归汉(

)

阴风怒号,浊浪排空(《岳阳楼记》)(

)

指通豫南,达于汉阴(《愚公移山》)(

)

朝晖夕阴,气象万千(《岳阳楼记》)(

)

绿杨阴里白沙堤(《钱塘湖春行》)(

)

4.通

数通使相窥观(

)

指通豫南,达于汉阴(《愚公移山》)(

)

乐毅之徒通其意(《过秦论》)(

)

遂通五经,贯六艺(《张衡传》)(

)

政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)(

)

中通外直(《爱莲说》)(

)

著我绣夹裙,事事四五通(《孔雀东南飞

并序》)(

)

5.当

汉使张胜谋杀单于近臣,当死(

)

当窗理云鬓(《木兰诗》)(

)

当其欣于所遇(《兰亭集序》)(

)

猥以微贱,当侍东宫

(《陈情表》)(

)

一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)(

)

则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量

(《六国论》)(

)

6.去

与武决去

(

)

项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里(《鸿门宴》)(

)

公然抱茅入竹去(《茅屋为秋风所破歌》)(

)

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去(《永遇乐京口北固亭怀古》)(

)

我从去年辞帝京(《琵琶行

并序》)

(

)

【判断下列文言文句式的类型并翻译】

1.缑王者,昆邪王姊子也。

( )

翻译:

2.汉天子我丈人行也。 ( )

翻译:

3.何以汝为见 ( )

翻译:

4.子卿尚复谁为乎 ( )

翻译:

5.为降虏于蛮夷。 ( )

翻译:

6.送匈奴使留在汉者。 ( )

翻译:

7.缑王等皆死,虞常生得。 ( )

翻译:

8.见犯乃死,重负国。 ( )

翻译:

9.劾大不敬。 ( )

翻译:

【高考链接】

理解和翻译文中的句子,就是根据语境读懂、领会某一个句子的意思,能从语句内容、语意阐释和语气效果等方面把这个句子用现代汉语的形式表达出来。文言文翻译对理解文言文来说是一项系统工程,它涉及文言实词、文言虚词、文言句式、文学文化常识等多方面的知识,考查考生对文言文的综合理解能力和做题的细心程度,是文言文阅读的重点,也是最容易失分的点。做好文言文翻译题,可按以下两个步骤进行。

一、实词[思考是否为5种特殊实词]

作为采分点的实词,从词性上看,以动词居多,其次是形容词和名词。把关键实词翻译到位,就是对句中的通假字、多义词、古今异义词、活用词语(名词作状语、形容词作动词、意动用法、使动用法等)、特殊难解词语进行准确理解,并且在译文中正确地体现出来。

二、虚词[思考译或不译]

作为采分点的虚词,主要指文言语句中的副词、连词、介词。虚词的翻译要注意两点:

(1)必须译出的——有实词义项的要译出实义,如作代词的“之”“其”等;现代汉语中有与之相对应的虚词进行互换的,如“之”“而”“以”“于”等。

(2)不必译出的——在句中起语法作用的“之”、发语词及句末语气助词等。对关键虚词的翻译,要仔细辨明词性及意义,能译则译,不需要译出的切不可强行译出。

三、句式[思考是否为特殊句式]

文言句式在翻译题目中是重要的得分点,翻译时审出译句中的特殊句式是关键。考生要注重积累,重点掌握容易忽略的省略句、宾语前置句和固定句式等。

例:阅读下面的文言文,按要求回答问题。

应詹,字思远,汝南南顿人,魏侍中璩之孙也。詹幼孤,为祖母所养。年十余岁,祖母又终,居丧毁顿,杖而后起,遂以孝闻。家富于财,年又稚弱,乃请族人共居,委以资产,情若至亲,世以此异焉。弱冠知名,性质素弘雅,物虽犯而弗之校,以学艺文章称。司徒何劭见之曰:“君子哉若人!”初辟公府,为太子舍人。赵王伦以为征东长史。伦诛,坐免。成都王颖辟为掾。时骠骑从事中郎诸葛玫委长沙王

奔邺,盛称之非。玫浮躁有才辩,临漳人士无不诣之。詹与玫有旧,叹曰:“诸葛仁林,何与乐毅之相诡乎!”卒不见之。

(选自《晋书 应詹传》)

先解释各句中的关键实词、关键虚词、文言句式,再翻译句子。

(1)弱冠知名,性质素弘雅,物虽犯而弗之校,以学艺文章称。

关键实词:性质—_______;校—_______;称—_______

关键虚词:以—________

文言句式:弗之校—________

译文:_________

(2)伦诛,坐免。

关键实词:诛—________;免—________

关键虚词:坐—________

文言句式:伦诛—________;坐免—________

译文:__________

(3)诸葛仁林,何与乐毅之相诡乎!

关键实词:诡—________

关键虚词:相—________

文言句式:何……乎—________

译文:___________

答案:

(1)性质,古今异义,本性;校,一词多义,计较;称,一词多义,出名。以,介词,凭借。宾语前置句。(应詹)在弱冠之年就出名了,他天性宽宏仁厚,即使别人冒犯他,他也不会跟别人计较,以学术技艺和文章出名。

(2)诛,诛杀;免,免官。坐,因为。“伦诛”被动句式;“坐免”省略句,应为“詹坐免”。司马伦被杀,应詹因此受牵连而被免官。

(3)诡,一词多义,欺诈。相,副词,互相。固定句式,“怎么……呢”。诸葛仁林怎么像乐毅那样不忠诚呢!

参考译文:

应詹,字思远,汝南南顿人,魏侍中应璩的孙子。应詹幼年便成为孤儿,由祖母抚养。十余岁时,祖母又去世了,应詹为祖母服丧时痛不欲生,扶杖才能支撑而起,于是以孝顺闻名。家中财富很多,应詹年龄稚弱,便请同族人共居一处,把资产交付给他们,感情如同至亲,人们由此觉得应詹不同寻常。(应詹)在弱冠之年就出名了,他天性宽宏仁厚,即使别人冒犯他,他也不会跟别人计较,以学术技艺和文章出名。司徒何劭见到他说:“此人是个君子啊!”最初被公府征召,为太子舍人。赵王司马伦任他为征东长史。司马伦被杀,应詹因此受牵连而被免官。成都王司马颖起用他为掾。当时骠骑从事中郎诸葛玫背弃长沙王司马

而投奔邺,大谈司马

的过错。诸葛玫浮躁而有才气和论辩能力,临漳人士无不趋附于他。应詹与诸葛玫是旧相识,感叹道:“诸葛仁林怎么像乐毅那样不忠诚呢!”始终没有去见诸葛玫。

考虑六方法——确保字字落实、文通句顺

考生通找到了命题点后,接下来就是动手翻译的过程,先直译,确保字字落实;直译不畅再意译。翻译时,注意6点,我们将其总结为“谨记‘6字诀’,防范‘6失误’”。

【防范“6失误”】

失误1:该留不留,强行翻译

谨记“6字诀”:留

留:即保留文言文中的一些基本词汇和专有名词。包括:在现代汉语中仍常用的成语或习惯用语,一般人都能够理解,可以保留不译(译了,反而显得不通顺),如“劳苦而功高如此,未有封侯之赏”(《鸿门宴》),“劳苦功高”这个成语就可以保留不译;朝代、年号、谥号、庙号、人名、爵位名、书名、地名、官职名、器物名、度量衡等专有名词,也可保留不译。

失误2:该换不换,文白混杂

谨记“6字诀”:换

换:将文言词替换成现代汉语词;将古汉语的单音节词替换成现代汉语的双音节词;将古今异义词替换成古代汉语的意思;将通假字替换成本字;将活用的词替换成活用后的词等。翻译要彻底到位,以防文白混杂,不伦不类。

失误3:该调不调,不合规范

谨记“6字诀”:调

调:即按照现代汉语的习惯,在对译的基础上,将特殊句式的语序调整过来,使译句畅达。翻译时需要调整语序的句子主要有以下几种:状语后置句,翻译时要将状语移至谓语的前面。定语后置句,翻译时要把定语移到被修饰、限制的中心语之前。如《廉颇蔺相如列传》中“求人可使报秦者,未得”,应翻译为“寻求(寻找)一个可以派去回复秦国的人,没有找到”。主谓倒装句,翻译时必须将主谓成分颠倒过来。如《愚公移山》中“甚矣,汝之不惠”,应翻译为“你也太不聪明了”。宾语前置句,翻译时要将宾语移到动词或介词之后。

失误4:该删不删,画蛇添足

谨记“6字诀”:删

删:即把没有意义或不必译出的衬词、虚词删去。文言句子中有些词,如句首语气词“盖”“夫”、音节助词“之”、用于特殊场合的连词“而”等,在翻译时删去之后也不影响译文的准确、通顺,便可删去不译。

失误5:该补不补,语意错误

谨记“6字诀”:补

补:即补出文言文中省略的成分或隐含的成分,如句子中省略的主语、谓语、宾语以及介词“于”等,从而使句意完整。

失误6:该变不变,语意不畅

谨记“6字诀”:变

变:指根据语境,灵活变通地翻译。考生翻译句子时,往往上述五种方法都用上了,还难以准确翻译,尤其是碰到文言文中运用修辞或典故的地方,应学会灵活变通地翻译。如:对比喻句的翻译,应尽量保留比喻的说法,如果不能保留,只译出本体即可。如《过秦论》中“金城千里”,可译为“辽阔的国土,坚固的城池环绕,牢固可靠”。对借代句的翻译,一般只要把所代的事物写出来就可以了,如可以将“缙绅”“三尺”“纨绔”分别翻译成“官员”“法律”“富家子弟”。对委婉说法的翻译,只要将委婉语句按照现代汉语的用语习惯表述出来就可以了,如可将“会猎”“更衣”翻译成“出兵征伐”“上厕所”。

第二课时(探究案)

【学习目标】

1.分析人物性格,重点剖析苏武的性格特征,体会苏武的人格魅力。

2.分析文章塑造人物的艺术技巧。

【学习过程】

1.初步总结苏武的人物性格。

2.文章并不具体描述苏武的每一事迹,而是有详有略,比如文章对卫律和李陵劝降的部分就描写得特别详细,为什么作者要这样处理,用意是什么?

3.仔细研读卫律和李陵对苏武的劝降这部分内容,分别总结卫律、李陵的性格特征,再次感受苏武的人格魅力。

4.总结文章塑人物的艺术手法。

【巩固案】

1.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.班固(32~92),西汉史学家和文学家,字孟坚,扶风安陵(今陕西咸阳东北)人。历二十余年基本修成《汉书》,与《史记》《后汉书》《三国志》并称四史。

B.《汉书》是《史记》以后又一部重要的纪传体史书,开创了“包举一代”的断代史体例。记载自汉高祖元年(前206)到王莽地皇四年(23)共二百二十九年的历史。

C.《汉书》把《史记》中的“书”改为“志”,记述典章制度;废弃“世家”,并入“列传”。全书计十二本纪、八表、十志、七十列传,共一百篇。

D.《汉书》在文学史上也有一定的地位。它的语言严谨、整齐,带有骈偶成分,在描写人物、叙述史事方面也有较高的艺术成就。

2.下列句子中,加点词语的意义相同的一项是( )

A.

谋杀单于近臣,当死

副有罪,当相坐

B.

虞常果引张胜

引佩刀自刺

C.

虞常等七十余人欲发

恐前语发,以状语武

D.

会缑王与长水虞常等谋反匈奴中

会武等至匈奴

3.下列句中加点的词,解释不正确的一项是( )

A.

既至匈奴,置币遗单于

币:财物

B.

武帝嘉其义

嘉:赞许

C.

会论虞常

论:议论

D.

如惠语以让单于

让:责问

4.下列各组句子中,加点词的活用现象不同的一项是( )

A.

惠等哭,舆归营

杖汉节牧羊,卧起操持

B.

单于壮其节,朝夕遣人候问武

虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之

C.

反欲斗两主,观祸败

尽归汉使路充国等

D.

其一人夜亡,告之

天雨雪,武卧啮雪

答案解析

1.【答案】A【解析】A项,“西汉”应为“东汉”。

2.【答案】D【解析】D项,会:适逢、恰好。A项,当:判处/应当;B项,引:牵攀、招供/拿、举;C项,发:发动、实施/揭露、暴露。

3.【答案】C【解析】C项,论:判罪。

4.【答案】D

【解析】A项,均为名词作动词,舆:抬、扛,杖:拄、持。B项,均为意动用法,壮:认为……壮烈,乐:认为……快乐。C项,均为使动用法,斗:使……争斗,归:使……归。D项,“夜”是名词作状语,在夜间,“雨”是名词作动词,下雪。

三、聚焦高考:

作文素材之苏武

1.人物事略

苏武(公元前140——前60),以尽忠守节而闻名的西汉大臣。字子卿,杜陵(今陕西西安东南)人。武帝天汉元年(前100年)以中郎将出使匈奴,后被困于北海(今俄罗斯贝加尔湖),以牧羊为生。苏武在匈奴前后十九年。

2.名家点评

(汉)班固:孔子称“志士仁人,有杀身以成仁,无求生以害仁”,“使于四方,不辱爵命”,苏武有之矣。

(唐)李白:苏武在匈奴,十年持汉节,白雁上林飞,空传一书札。牧羊边地苦,落日归心绝,渴饮月窟水,饥餐天上雪。东还沙塞远,北怆河梁别,泣把李陵衣,相看泪成血。(《苏武》)

(唐)温庭筠:苏武魂销汉使前,古祠高树两茫然。云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。回日楼台非甲帐,去时冠剑是丁年。茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川。(《苏武庙》)

(元)张养浩:为臣惟命敢辞难,脱遇艰难亦自安。试看子卿持节处,雪花如席不知寒。(《苏武》)

3.素材运用

话题1:遭遇挫折和放大痛苦

快乐的人生,也会有痛苦,有的人能直面挫折,化解痛苫,而有的人却常常夸大挫折,放大痛苦。不一样的选择,不一样的人生之旅,要让我们心里的戈壁荒原开满鲜花,就只有直面挫折,而不是放大痛苦。

当苏武被流放到北海时,北海的羊群咩咩地叫着,似在欢迎这位坚贞不屈的大汉臣子。这十几年的痛苦如果可以当作是一次挫折,那么这次挫折无疑是痛苦的,可是这位放羊老人却未曾放大痛苦,于是十几年后,大汉的丹青上书写下了民族不屈的坚贞气节。

人生只有走出来的美丽,没有等出来的辉煌,因此直面挫折,化解痛苦才是我们的最佳选择。(2004年高考满分作文《生命是一朵常开不败的花》节选)

话题2:相信自己和听取别人意见

苏子卿在贝加尔湖湖畔。他披着一件白羊裘,毡履,毡裳,毡巾覆首,独立在苍茫无际的西伯利亚荒原当中,有雪潮一样的羊群在他背后。他在孟春的黄昏时分,待要归返穹庐,背景中贝加尔湖上的冰涛,与天际的白云波连山竖。

他向着东行,遥遥地望南翘首:眼阵中含蓄着无限的悲哀,又好像燃着希望一缕。他只相信自己,只相信自己的祖国。

他的心里只有大汉。卫律的劝说他不听,李陵的意见他当耳旁风。他新娶的胡女的眼泪留不住他,他的小儿子的小手拽不住他的衣襟。他谁的话都不听,他用他的坚持塑造了他自己。

一个野花烂漫的碧绿的大平原,平原中立着一个持杖的女人,背后也涌着一群归羊。那是苏武归国后的风光,他的弃妻,他的群羊无恙;可那牧羊女人的眼中,那含蓄的是悲愤?还是凄凉?(《女神》节选)

话题3:心灵的选择

荒凉的北海,羊群咩咩地叫着,不远处坐着一位手持汉节的人,从黑发到白头,用半生的心血续写着丹青。南方,皇帝一代又一代,然而,谁也不记得,遥远的北海上,立着一座汉朝不倒的丰碑。

汉节上的漆一层层褪去,老人的眼里却始终燃着一丝火光。匈奴的可汗惧怕:"怎么还有这么固执的人?"他更无法理解,这半生的重量承起的竟是中华民族永世的骄傲!

在生命的天平上,有人选择个人的荣辱得失,但是更有人选择个性的无碍释放,国家的繁荣太平,民族的坚贞气节。而往往是这些人,托起生命的天平,紧握永恒的绳索,在生命与永恒的拔河中,探到永恒的答案。(2002年浙江高考优秀作文《与永恒拔河》节选)

话题4:自尊与他尊

《苏武传》中有这样一个细节,当苏武与其副使张胜同被单于抓获后,面对单于的诱惑和威逼,苏武选择了精忠报国,而张胜最终选择了投降。以常理推断,对苏武的宁死不屈和拒不投降,凶残的单于不可能不杀他。但正是由于苏武的这种节操,却赢得了单于的尊敬和历史上的美名。而张胜、李陵乃至卫律,则被永远地钉在了耻辱柱上。事实上,历史上由于自尊而获得他尊的例子不胜枚举。(《苏武的尊严》节选)

话题5:道德与名节

中国人历来看重道德与名节。旧时高洁的文人即使在百般困顿之中,依旧保持"人淡似菊"的操守。古代烈女被市井泼皮碰碰手臂,竟然利刃断手,以致留下烈节牌坊。汉代苏武被迫牧羊,在冰天雪地中"渴饮雪,饥吞毡",历尽难中难,心如铁石坚,凛然持汉节而不改其志。“时穷节乃现,一一垂青史”。所有这些,都留下了具有中国特色的佳话。(《道德与名节》节选)

话题6:信念

在苏武出使匈奴时,因随行人员参与了匈奴人的叛乱而被扣留。在危难之中,苏武处处维护民族的尊严和国家的利益,既表现了对匈奴的修好之愿,又抱定必死的决心,决不"屈节辱命"。面对卫律始而威胁,既而利诱,最终又以断水绝粮相逼等手段的逼迫,他从容处之。在受审时,他甚至以自刎来避免受辱。后来的审讯中,卫律当场"剑斩虞常"以此胁迫汉使,副使张胜在此情况下投降了,而苏武面对卫律之剑,岿然不动。卫律又以富贵劝诱,苏武则直言怒斥,更以两国安危责之。在匈奴将他置于冻饿之境时,苏武仍然没有屈服,凭借顽强的意志和信念,他在极为艰苦的条件下还是

"杖汉节牧羊,卧起操持",念念不忘自己是汉朝的使者。匈奴又派故人李陵来劝降,企图打消他对汉朝的眷恋之情,苏武不作正面的交锋,只是以君臣和国家的大义自剖心迹,反倒使李陵感到羞愧,无言以对。(《信念》节选)

话题7:选择

悠悠岁月,历尽多少冷暖:滚滚浪花,淘尽多少英雄,但伟人之风永存。

那是苏武牧羊的北海吧!苏武选择了中华民族的伟大气节,发扬了华夏文明的优良品德。这样的选择崇高、无私!

浩浩天地,朗朗乾坤,多少仁人志士留芳百世,虽死犹荣。他们或是崇高无私,或是明智无悔,或是崇高质朴。正是他们所做出的无上光荣的选择,使得我们的民族摺焰生辉,使华夏文明万古流芳。

历史选择了苏武,苏武选择了崇高无私,选择了明智,选择了质朴。那是一个响当当的名字,是历史的星空中最耀眼的星座,引领着后来者在暗夜里找寻生命的座标,勇往直前而不迷失。(《无尚的选择》节选)

话题8:坚持

当苏武牧羊于北海时,单于派降将李陵到北海劝说苏武投降。李陵说:"单于诚心诚意等待您归顺,看来永远不会让您回大汉了。白白地在这荒无人烟的地方受罪,有谁知道您对朝廷的忠义呢?"李陵历数苏武出使匈奴以后一家的悲惨遭遇

(大哥和弟弟被迫自杀,母亲去世,妻子改嫁,儿女不知去向),妄图动摇苏武归汉的决心。但是,苏武却坚定地说:"我平时就希望为朝廷抛头颅、洒热血,如今有了舍身报效的机会,就是挨刀斧、下汤锅,也是甘心乐意的。"他始终不受诱惑,为后人所颂仰。(《热爱祖国坚贞不屈的使者》节选)

【参考答案】

第一课时1.略

2.结合文本注释,疏通文意,并给每段拟一个小标题。

①武至匈奴,单于受赠

②缑王谋反,张胜知之

③谋反未果,欲杀汉使

④舍生取义,匈奴急医

⑤卫律劝降,苏武不屈

⑥北海牧羊,贫贱不移

⑦李陵劝降,岿然不动

⑧李陵再劝,忠诚如一

⑨汉匈和亲,请还苏武

⑩艰险尽尝,发白归汉

3.积累重要文言知识

【通假字】 1.畔 叛 背叛 2.旃 毡 毛织的毡毯 3.去 弆 收藏 4.亡 无 没有 5.见 现 显现 6. 欢 7.霑 沾 沾湿 衿 襟 衣襟 决 诀 辞别

【古今异义】 1.抵押 2.对老人和长辈的尊称 3.一般财物 4.趁这时 5.拿着 6.年纪 7.栽培,提拔 8.亲近的侍臣 9.确实还活着

【词类活用】

1.(1)下 (2)生子 (3)执、拄 (4)结网;用檠矫正弓弩(5)抬,扛

2.(1)向上 (2)在夜里

3.使……肥沃

4.(1)使……投降(2)使……争斗 (3)使……归 (4)使……受屈;使……受辱

5.使……受苦

6.(1)以……为壮 (2)以……为乐

【一词多义】1.和、同/替、为/亲附,亲近/给予 2.使……受屈/弯曲/委屈/理亏 3.暗地里/阴冷/山的北面,水的南岸/阴暗/树荫 4.派遣/通达/沟通/通晓,精通/通达,顺利/贯通,顺畅/遍,次 5.判处/对着,面对/在,正在……的时候/任,充当/占据,把守/通“倘”,连词,如果 6.离开/距离/往,到……去/表动作趋向/过去的

(五)1、2.判断句 1.缑王是昆邪王的姐姐的儿子。

2.汉天子是我的长辈啊。

3、4.宾语前置句 3.要见你干什么

4.你还又为谁(守节)呢

5.状语后置句 在异族那里投降做奴隶。

6.定语后置句 送被扣留在汉的匈奴使者(回国)。

7~9.被动句 7.缑王等人都死了,虞常被活捉。

8.(等到)被(匈奴)侮辱以后才死,更加对不起国家。

9.被指控为“大不敬”。

第二课时(探究案)

一、分析人物,总结手法

1.忠君爱国、威武不屈、贫贱不移、忠贞不渝、坚韧不拔

2.卫律和李陵对苏武的劝降是最能表现苏武的气节的,所谓“真金不怕火炼”,面对威逼利诱,面对死亡威胁,多少所谓的英雄好汉都经受不住考验而变节投降,唯有苏武始终信念如磐石般坚定,宁死不屈,忠贞不渝。

3.(1)张胜:糊涂地帮助了缑王的谋反,事情败露后又经受不住考验,叛变投降。

苏武:清醒地认识到使节行为不当会引起两国纷争,欲以死息祸;面对匈奴的劝降始终保持着可贵的民族气节。

(2)卫律:卖国求荣,阴险狡诈,气焰嚣张,不可一世

苏武:为国效命,忠贞不二,不卑不亢一身正气,光明磊落

(3)李陵:为一己之私而叛国,懦弱,意志不坚,矛盾,痛苦

苏武:以国家的利益为先,忠贞不渝,坚韧不拔,无怨无悔

4.(1)详略得当的情节安排。(2)用个性化的语言表现人物。 (3)次要人物的对比、衬托。

二、略