2019春人教部编版历史七下:第21课 清朝前期的文学艺术(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2019春人教部编版历史七下:第21课 清朝前期的文学艺术(共32张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-05-29 08:11:33 | ||

图片预览

文档简介

新课导入

脂砚斋

《红楼梦》现存的版本,可分为两个系统,一个是带有脂砚斋评语的八十回脂评本系统,另一个是经过程伟元、高鹗整理补缀的、不带评语的一百二十回的程高本系统。

明清小说发展到鼎盛时期,书评已经不仅仅作为一种评书人对小说内容的理解和文字的欣赏,而逐渐演变成对小说整体结构的补充和再创作,这一点从一代奇人金圣叹评点《水浒》和《西厢》假托古本之名腰斩小说并融入自己创作开始,后又有毛宗岗父子假托金圣叹外书之名修篡《三国演义》,张竹坡笔削《金瓶梅》。脂砚斋评点《红楼梦》也同样具有小说再创作的特点,在脂评中也曾有感叹金圣叹不复生的语句。

脂砚斋并不是唯一给《红楼梦》作评的人,脂批本中除脂砚斋外,还有畸笏叟、杏斋等人,后来在世的流行版本也有梦觉主人等人作评。脂砚斋在批语中自称和作者关系密切,深知作者著书底里,与作者有共通的生活经历和感受,并且熟知作者著书过程中采用的多种奇法妙法,经常不厌其烦地引导读者步步深入地发现线索,甚至还参与了《红楼梦》的创作过程,了解红楼后事。可这个神秘人物却几乎不被世人知晓,不可不谓是红学界一大怪现象。在《红楼梦》面世后,清朝人中唯一提到“脂砚斋”的是曹雪芹朋友的姻亲裕瑞,在其《枣窗闲笔》一书中,称“曾见抄本卷额,本本有其(雪芹)叔脂砚之批语,引其(脂砚)当年事甚确”。这是唯一见诸文献史料的记载和说法,其他说法,都是现代人的猜测和主观判断。与毛宗岗、金圣叹、张竹坡等批者的最大不同之处是,脂砚斋是《红楼梦》故事的经历者,在宝钗过生日,宝玉拉黛玉去看戏那一节,脂砚斋竟有“凤姐点戏,脂砚执笔”的批语,这是金圣叹等批书人所望尘莫及的。

第21课 清朝前期的文学艺术

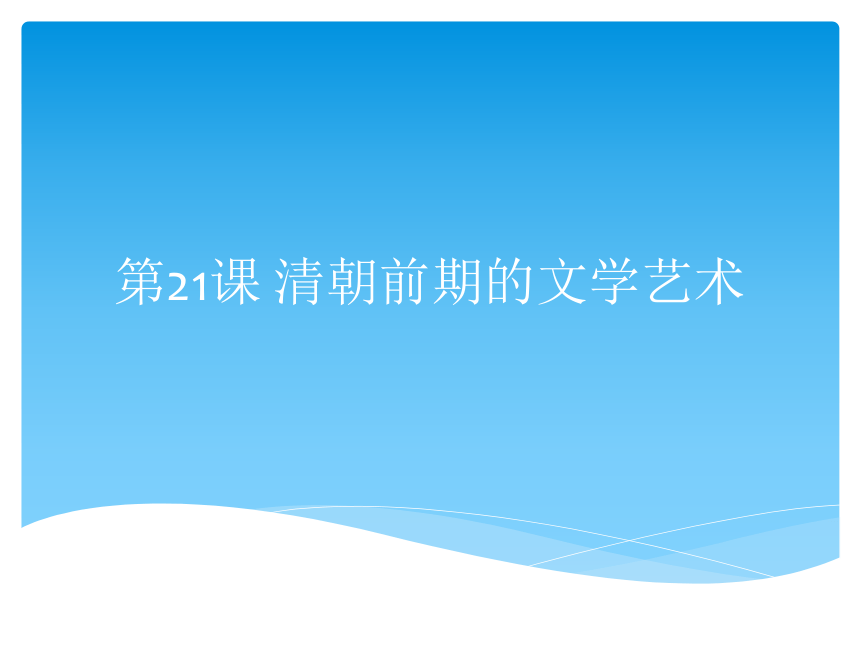

文字狱与文化专制政策

雍正时,设立军机处。目的:加强君主专制, 影响:便于皇帝独断朝政,使君主专制进一步强化。

官吏贪污腐败,军队军备废弛,清朝财政危机,土地兼并,贫富分化严重,社会矛盾加剧。

军机处的设立

文字狱目的:从思想上严密控制知识分子。影响:造成了社会恐怖,摧残了人才,禁锢了思想,严重阻碍了思想、学术的发展进步。

不断加剧的社会矛盾

清初,议政王大臣会议;康熙时,设南书房。

文化专制(提倡尊孔读经;销毁禁书)

闭关锁国政策

原因:清朝认为无所不有,无需交流;担心国家的领土主权受到侵犯

清朝君主专制的强化

顺治时期“禁海令”,康熙时,开放宁波、漳州等地,1757年开放广州一处对外口岸。

影响:起到过自卫作用,但也使中国错过了向西方学习的机会。中国逐渐落伍与世界。

知识回顾

1、原名: 《石头记》是清代一部长篇小说。

2、作者:曹雪芹创作了前80回,高鹗续写了后40回。

3、面世:乾隆晚期晚期排版面世。

4、地位:艺术成就最高、影响最深远、思想性强。

《红楼梦》

《红楼梦》共120回,前80回的作者是曹雪芹,后40回的作者是高鹗。曹雪芹 一生经历了曹家由盛到衰的过程,对社会上种种黑暗产生了不满,这就为创作《红楼梦》打下了良好的基础。

曹雪芹像

满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味。

《红楼梦》共120回,前80回的作者是曹雪芹,后40回的作者是高鹗。

《 《红楼梦》以贵族青年贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧故事为主线,通过贾、史、王、薛四大家族的兴衰变化,深刻地反映了封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾,揭露了统治阶级的奢靡与丑陋,从而揭示了封建社会走向衰亡的历史命运。

。

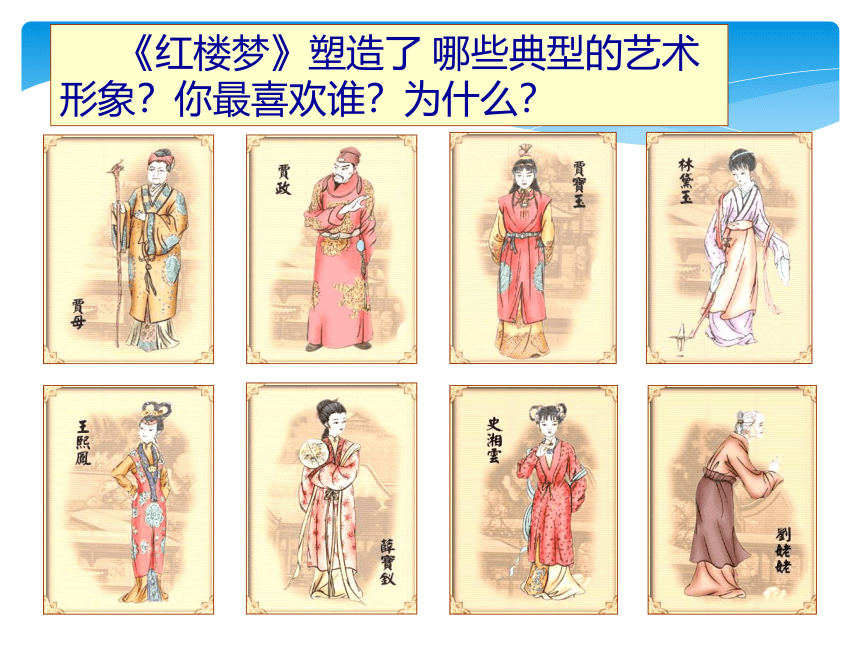

《红楼梦》塑造了 哪些典型的艺术形象?你最喜欢谁?为什么?

《红楼梦》以严谨的结构、清晰的层次、精炼而生动的语言,把故事的进展和人物的形象栩栩如生地展现出来,在艺术上达到了极高的水平。成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。

新授

《红楼梦》为什么被誉为我国古典小说的高峰?

新授

曹雪芹笔下的贾府既是历史的真实写照,又是封建社会的缩影。《红楼梦》的成就,在于它成功地塑造了贾宝玉和林黛玉这一对青年男女的叛逆形象。他们对功名利禄、封建礼教的轻蔑、讽刺和猛烈抨击,以及对个性解放和对爱情的执着追求。同时,通过对贾、史、王、薛四大家族糜烂、腐朽生活的无情揭露,全面展示了封建社会已无可挽回地走向衰败没落的历史趋势。因此《红楼梦》是一部现实批判主义文学巨著,是中国文学史上最优秀的一部古典小说,在世界文学史上也占有重要地位。

新授

开谈不说《红楼梦》,读尽诗书也枉然。

——十九世纪初年的流行语

说明了什么?

因为《红楼梦》对现实的无情批评,引发了人们思想的共鸣。

新授

这部思想性强、艺术性高的小说问世以后,虽被统治者列为禁书,但在民间却流传开来,始终无法禁绝。至今,《红楼梦》已被译成多种文字,成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。

新授

请你介绍清代戏剧的特点。并说说最有影响的戏剧品种是什么?

阅读课本思考问题:

新授

中国古代的戏曲艺术发展到清代,进入了一个更为繁荣的时期。清代的戏剧创作,紧密联系社会现实,反映了人民的心声,受到大众的喜爱。当时,观看戏剧已成为城乡民众的一种主要的文化活动。清朝时期的戏剧,剧种不断增多,剧目繁多,内容丰富多彩,表演艺术推陈出新,流派风格争奇斗艳,雅俗共赏。其中,最有影响的是昆曲和京剧。

清代戏剧的特点

(1)昆曲到什么时候成为一个全国性的剧种?昆曲在明朝的代表作是什么?昆曲在什么时候发展到顶峰?什么作品成为传世之作?

(2)昆曲在什么时候走向衰弱?其原因是什么?

阅读课本思考问题:

新授

昆曲与京剧艺术

昆曲:又称昆剧昆腔,原是流行于苏州昆山一带的昆山腔。

明朝时经过改良,昆曲有了很大发展,成为全国性的剧种。代表作是汤显祖的《牡丹亭》

到了清朝前期,昆曲艺术发展到顶峰,洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》成为昆曲的传世之作。

特点:体现了南曲的轻柔婉转,又保留北区的慷慨激昂。并将诗词歌赋等文学形式柔和在一起,且与柔美的舞姿相结合。

汤显祖和《牡丹亭》

汤显祖(1550-1616)明朝后期最负盛名的戏剧家,代表作《牡丹亭》。

新授

孔尚任(1648-1718)清初诗人、戏剧作家,代表作《桃花扇》。

孔尚任和《桃花扇》

新授

中期以后:逐渐陷入因循守旧的境地。

结果:由于脱离广大民众和现实生活,

昆曲逐渐走向衰弱。

(1)京剧是怎么形成的?

(2)京剧为什么能够成为我国最主要的剧目?

京剧

京剧脸谱

想一想

新授

(1)1790年,四大徽班进京(三庆、四喜、和春、春台);19世纪中期,京剧形成——以徽调、汉调为基础。

(2)京剧在当时得到皇室的扶持,又深受广大群众的喜爱,经过表演艺术家的不断创新,日趋完善,逐渐成为最主要的剧种,流传四方。

新授

乾隆时,北京成为戏班荟萃之地,各种地方戏曲都在这里上演,形成群芳争艳的局面。1790年,乾隆皇帝80岁寿辰时,由徽商出面组织的来自南方的四大徽班先后到北京献艺。徽班的唱词通俗易懂、唱调高亢爽朗,赢得观众喜爱,一时誉满京城。

紫禁城畅音阁大戏台

新授

京剧脸谱有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄等色,各有寓意:

红色寓赤胆忠心;

紫色寓智勇刚毅;

黑色寓忠正耿直;

白色寓奸诈狠毒;

蓝色寓刚强勇猛;

绿色寓侠骨义肠;

黄色寓凶狠残暴。

此外,还有老红、瓦灰、金、银等色,各有寓意。

京剧脸谱颜色分的不同寓意:

京剧脸谱的勾画过程

关于京剧的几大史实

京剧的角色行当有明确的划分,早期分为生、旦、净、末、丑、武行、流行(即龙套)等七行,以后归为生、旦、净、丑四大行;又将唱、念、做、打相结合,全面和集中的体现了中国戏曲的精华。京剧是中华文化的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

生

生

新授

旦

净

丑

总结

本节课我们学习了我国古典文学最高峰的作品《红楼梦》,其思想性、艺术性成就使其成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。又学习了戏曲方面的成就——昆曲和京剧,昆曲是我国最古老的剧种之一,被称为“百戏之母”。而京剧,更被称为“国粹”走遍世界各地,成为介绍、传播中国传统文化的重要手段。了解到清代在文学艺术方面的突出成就,感受到中华文化的独特魅力。

练习

1、有关《红楼梦》的描述不正确的是 ( )

A、全书背景广阔、情节复杂

B、结构严谨,层次清晰,语言精练生动。

C、人物形象单一

D、问世后,在社会上广为传播

2、明清时期,古典小说的创作进入成熟阶段,其中深刻鞭挞封建制度和封建礼教的罪恶,具有高度思想性和艺术性的是 ( )

A、《三国志通俗演义》 B、《水浒传》

C、《西游记》 D、《红楼梦》

C

D

3、下列信息不属于清朝戏剧特点的是 ( )

A、剧种不断增多 ,剧目繁多 B、内容丰富多彩

C、表演艺术推陈出新 D、流派单一,雅俗共赏

4、昆曲逐渐走向衰落的直接原因是 ( )

A、脱离广大民众和现实生活

B、陷入因循守旧的境地

C、上演的剧目多是逃避现实的作品

D、上演的剧目多是歌功颂德的庸俗作品

D

A

5、19世纪初的流行语:“开谈不说红楼梦,读尽诗书也枉然。”

请回答:

(1)《红楼梦》的作者是谁?创作于何时?

(2)《红楼梦》的主要内容是什么?

(3)《红楼梦》在文学史上有何价值?

曹雪芹;清朝。

书中描写贾、史、王、薛四大封建家族的衰亡,和贵族青年贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧,深刻鞭挞封建制度和封建礼教的罪恶,揭示了封建社会必然崩溃的历史趋势。

《红楼梦》具有高度的思想性和艺术性,在世界文学史上占有重要地位。

1.背诵本课知识点

2.做练习册

作业

板书

清朝前期的文学艺术

文学

艺术

《红楼梦》艺术成就最高、影响最深远

昆曲

京剧

《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》

形成:乾隆—道光

脂砚斋

《红楼梦》现存的版本,可分为两个系统,一个是带有脂砚斋评语的八十回脂评本系统,另一个是经过程伟元、高鹗整理补缀的、不带评语的一百二十回的程高本系统。

明清小说发展到鼎盛时期,书评已经不仅仅作为一种评书人对小说内容的理解和文字的欣赏,而逐渐演变成对小说整体结构的补充和再创作,这一点从一代奇人金圣叹评点《水浒》和《西厢》假托古本之名腰斩小说并融入自己创作开始,后又有毛宗岗父子假托金圣叹外书之名修篡《三国演义》,张竹坡笔削《金瓶梅》。脂砚斋评点《红楼梦》也同样具有小说再创作的特点,在脂评中也曾有感叹金圣叹不复生的语句。

脂砚斋并不是唯一给《红楼梦》作评的人,脂批本中除脂砚斋外,还有畸笏叟、杏斋等人,后来在世的流行版本也有梦觉主人等人作评。脂砚斋在批语中自称和作者关系密切,深知作者著书底里,与作者有共通的生活经历和感受,并且熟知作者著书过程中采用的多种奇法妙法,经常不厌其烦地引导读者步步深入地发现线索,甚至还参与了《红楼梦》的创作过程,了解红楼后事。可这个神秘人物却几乎不被世人知晓,不可不谓是红学界一大怪现象。在《红楼梦》面世后,清朝人中唯一提到“脂砚斋”的是曹雪芹朋友的姻亲裕瑞,在其《枣窗闲笔》一书中,称“曾见抄本卷额,本本有其(雪芹)叔脂砚之批语,引其(脂砚)当年事甚确”。这是唯一见诸文献史料的记载和说法,其他说法,都是现代人的猜测和主观判断。与毛宗岗、金圣叹、张竹坡等批者的最大不同之处是,脂砚斋是《红楼梦》故事的经历者,在宝钗过生日,宝玉拉黛玉去看戏那一节,脂砚斋竟有“凤姐点戏,脂砚执笔”的批语,这是金圣叹等批书人所望尘莫及的。

第21课 清朝前期的文学艺术

文字狱与文化专制政策

雍正时,设立军机处。目的:加强君主专制, 影响:便于皇帝独断朝政,使君主专制进一步强化。

官吏贪污腐败,军队军备废弛,清朝财政危机,土地兼并,贫富分化严重,社会矛盾加剧。

军机处的设立

文字狱目的:从思想上严密控制知识分子。影响:造成了社会恐怖,摧残了人才,禁锢了思想,严重阻碍了思想、学术的发展进步。

不断加剧的社会矛盾

清初,议政王大臣会议;康熙时,设南书房。

文化专制(提倡尊孔读经;销毁禁书)

闭关锁国政策

原因:清朝认为无所不有,无需交流;担心国家的领土主权受到侵犯

清朝君主专制的强化

顺治时期“禁海令”,康熙时,开放宁波、漳州等地,1757年开放广州一处对外口岸。

影响:起到过自卫作用,但也使中国错过了向西方学习的机会。中国逐渐落伍与世界。

知识回顾

1、原名: 《石头记》是清代一部长篇小说。

2、作者:曹雪芹创作了前80回,高鹗续写了后40回。

3、面世:乾隆晚期晚期排版面世。

4、地位:艺术成就最高、影响最深远、思想性强。

《红楼梦》

《红楼梦》共120回,前80回的作者是曹雪芹,后40回的作者是高鹗。曹雪芹 一生经历了曹家由盛到衰的过程,对社会上种种黑暗产生了不满,这就为创作《红楼梦》打下了良好的基础。

曹雪芹像

满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味。

《红楼梦》共120回,前80回的作者是曹雪芹,后40回的作者是高鹗。

《 《红楼梦》以贵族青年贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧故事为主线,通过贾、史、王、薛四大家族的兴衰变化,深刻地反映了封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾,揭露了统治阶级的奢靡与丑陋,从而揭示了封建社会走向衰亡的历史命运。

。

《红楼梦》塑造了 哪些典型的艺术形象?你最喜欢谁?为什么?

《红楼梦》以严谨的结构、清晰的层次、精炼而生动的语言,把故事的进展和人物的形象栩栩如生地展现出来,在艺术上达到了极高的水平。成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。

新授

《红楼梦》为什么被誉为我国古典小说的高峰?

新授

曹雪芹笔下的贾府既是历史的真实写照,又是封建社会的缩影。《红楼梦》的成就,在于它成功地塑造了贾宝玉和林黛玉这一对青年男女的叛逆形象。他们对功名利禄、封建礼教的轻蔑、讽刺和猛烈抨击,以及对个性解放和对爱情的执着追求。同时,通过对贾、史、王、薛四大家族糜烂、腐朽生活的无情揭露,全面展示了封建社会已无可挽回地走向衰败没落的历史趋势。因此《红楼梦》是一部现实批判主义文学巨著,是中国文学史上最优秀的一部古典小说,在世界文学史上也占有重要地位。

新授

开谈不说《红楼梦》,读尽诗书也枉然。

——十九世纪初年的流行语

说明了什么?

因为《红楼梦》对现实的无情批评,引发了人们思想的共鸣。

新授

这部思想性强、艺术性高的小说问世以后,虽被统治者列为禁书,但在民间却流传开来,始终无法禁绝。至今,《红楼梦》已被译成多种文字,成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。

新授

请你介绍清代戏剧的特点。并说说最有影响的戏剧品种是什么?

阅读课本思考问题:

新授

中国古代的戏曲艺术发展到清代,进入了一个更为繁荣的时期。清代的戏剧创作,紧密联系社会现实,反映了人民的心声,受到大众的喜爱。当时,观看戏剧已成为城乡民众的一种主要的文化活动。清朝时期的戏剧,剧种不断增多,剧目繁多,内容丰富多彩,表演艺术推陈出新,流派风格争奇斗艳,雅俗共赏。其中,最有影响的是昆曲和京剧。

清代戏剧的特点

(1)昆曲到什么时候成为一个全国性的剧种?昆曲在明朝的代表作是什么?昆曲在什么时候发展到顶峰?什么作品成为传世之作?

(2)昆曲在什么时候走向衰弱?其原因是什么?

阅读课本思考问题:

新授

昆曲与京剧艺术

昆曲:又称昆剧昆腔,原是流行于苏州昆山一带的昆山腔。

明朝时经过改良,昆曲有了很大发展,成为全国性的剧种。代表作是汤显祖的《牡丹亭》

到了清朝前期,昆曲艺术发展到顶峰,洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》成为昆曲的传世之作。

特点:体现了南曲的轻柔婉转,又保留北区的慷慨激昂。并将诗词歌赋等文学形式柔和在一起,且与柔美的舞姿相结合。

汤显祖和《牡丹亭》

汤显祖(1550-1616)明朝后期最负盛名的戏剧家,代表作《牡丹亭》。

新授

孔尚任(1648-1718)清初诗人、戏剧作家,代表作《桃花扇》。

孔尚任和《桃花扇》

新授

中期以后:逐渐陷入因循守旧的境地。

结果:由于脱离广大民众和现实生活,

昆曲逐渐走向衰弱。

(1)京剧是怎么形成的?

(2)京剧为什么能够成为我国最主要的剧目?

京剧

京剧脸谱

想一想

新授

(1)1790年,四大徽班进京(三庆、四喜、和春、春台);19世纪中期,京剧形成——以徽调、汉调为基础。

(2)京剧在当时得到皇室的扶持,又深受广大群众的喜爱,经过表演艺术家的不断创新,日趋完善,逐渐成为最主要的剧种,流传四方。

新授

乾隆时,北京成为戏班荟萃之地,各种地方戏曲都在这里上演,形成群芳争艳的局面。1790年,乾隆皇帝80岁寿辰时,由徽商出面组织的来自南方的四大徽班先后到北京献艺。徽班的唱词通俗易懂、唱调高亢爽朗,赢得观众喜爱,一时誉满京城。

紫禁城畅音阁大戏台

新授

京剧脸谱有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄等色,各有寓意:

红色寓赤胆忠心;

紫色寓智勇刚毅;

黑色寓忠正耿直;

白色寓奸诈狠毒;

蓝色寓刚强勇猛;

绿色寓侠骨义肠;

黄色寓凶狠残暴。

此外,还有老红、瓦灰、金、银等色,各有寓意。

京剧脸谱颜色分的不同寓意:

京剧脸谱的勾画过程

关于京剧的几大史实

京剧的角色行当有明确的划分,早期分为生、旦、净、末、丑、武行、流行(即龙套)等七行,以后归为生、旦、净、丑四大行;又将唱、念、做、打相结合,全面和集中的体现了中国戏曲的精华。京剧是中华文化的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

生

生

新授

旦

净

丑

总结

本节课我们学习了我国古典文学最高峰的作品《红楼梦》,其思想性、艺术性成就使其成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。又学习了戏曲方面的成就——昆曲和京剧,昆曲是我国最古老的剧种之一,被称为“百戏之母”。而京剧,更被称为“国粹”走遍世界各地,成为介绍、传播中国传统文化的重要手段。了解到清代在文学艺术方面的突出成就,感受到中华文化的独特魅力。

练习

1、有关《红楼梦》的描述不正确的是 ( )

A、全书背景广阔、情节复杂

B、结构严谨,层次清晰,语言精练生动。

C、人物形象单一

D、问世后,在社会上广为传播

2、明清时期,古典小说的创作进入成熟阶段,其中深刻鞭挞封建制度和封建礼教的罪恶,具有高度思想性和艺术性的是 ( )

A、《三国志通俗演义》 B、《水浒传》

C、《西游记》 D、《红楼梦》

C

D

3、下列信息不属于清朝戏剧特点的是 ( )

A、剧种不断增多 ,剧目繁多 B、内容丰富多彩

C、表演艺术推陈出新 D、流派单一,雅俗共赏

4、昆曲逐渐走向衰落的直接原因是 ( )

A、脱离广大民众和现实生活

B、陷入因循守旧的境地

C、上演的剧目多是逃避现实的作品

D、上演的剧目多是歌功颂德的庸俗作品

D

A

5、19世纪初的流行语:“开谈不说红楼梦,读尽诗书也枉然。”

请回答:

(1)《红楼梦》的作者是谁?创作于何时?

(2)《红楼梦》的主要内容是什么?

(3)《红楼梦》在文学史上有何价值?

曹雪芹;清朝。

书中描写贾、史、王、薛四大封建家族的衰亡,和贵族青年贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧,深刻鞭挞封建制度和封建礼教的罪恶,揭示了封建社会必然崩溃的历史趋势。

《红楼梦》具有高度的思想性和艺术性,在世界文学史上占有重要地位。

1.背诵本课知识点

2.做练习册

作业

板书

清朝前期的文学艺术

文学

艺术

《红楼梦》艺术成就最高、影响最深远

昆曲

京剧

《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》

形成:乾隆—道光

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源