人教部编版(五四学制)六年级下册 16 两小儿辩日 导学案

文档属性

| 名称 | 人教部编版(五四学制)六年级下册 16 两小儿辩日 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 67.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-29 15:03:28 | ||

图片预览

文档简介

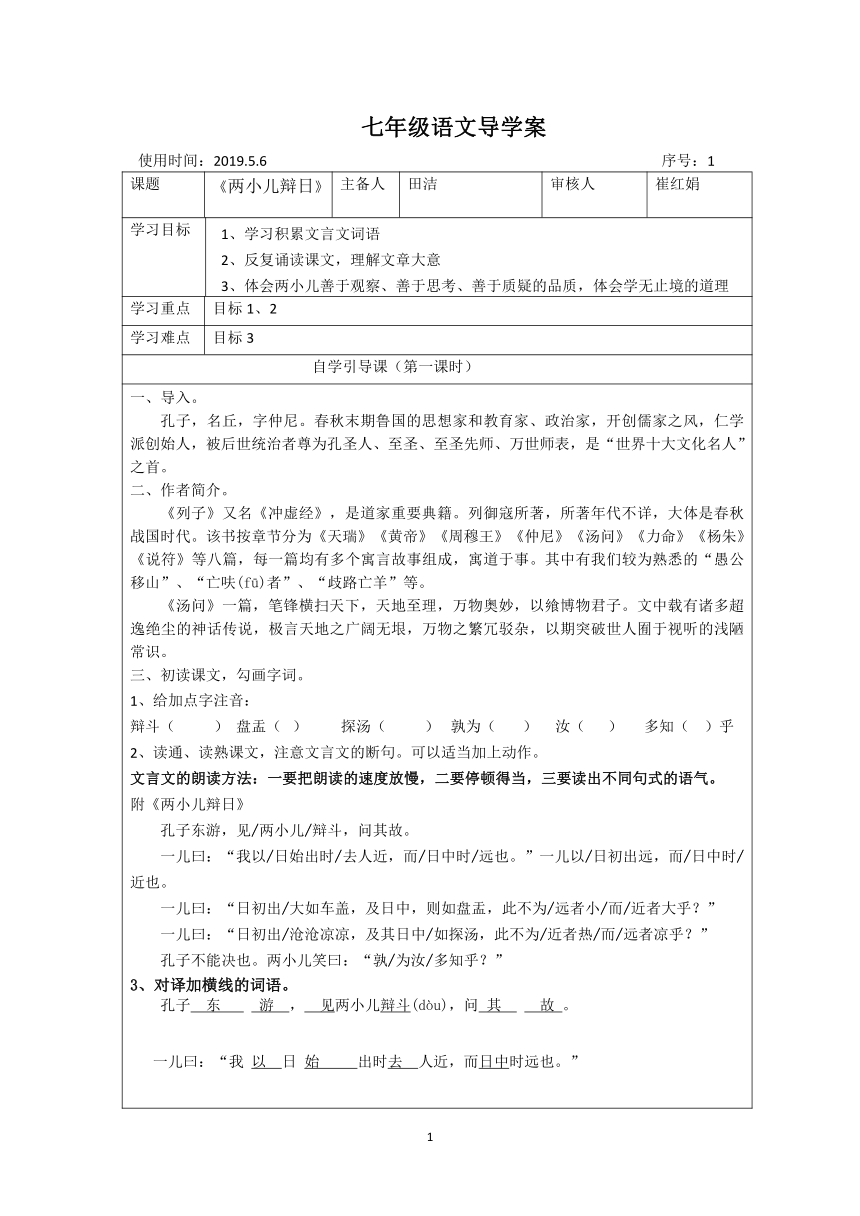

七年级语文导学案

使用时间:2019.5.6 序号:1

课题 《两小儿辩日》 主备人 田洁 审核人 崔红娟

学习目标 学习积累文言文词语 反复诵读课文,理解文章大意 体会两小儿善于观察、善于思考、善于质疑的品质,体会学无止境的道理

学习重点 目标1、2

学习难点 目标3

自学引导课(第一课时)

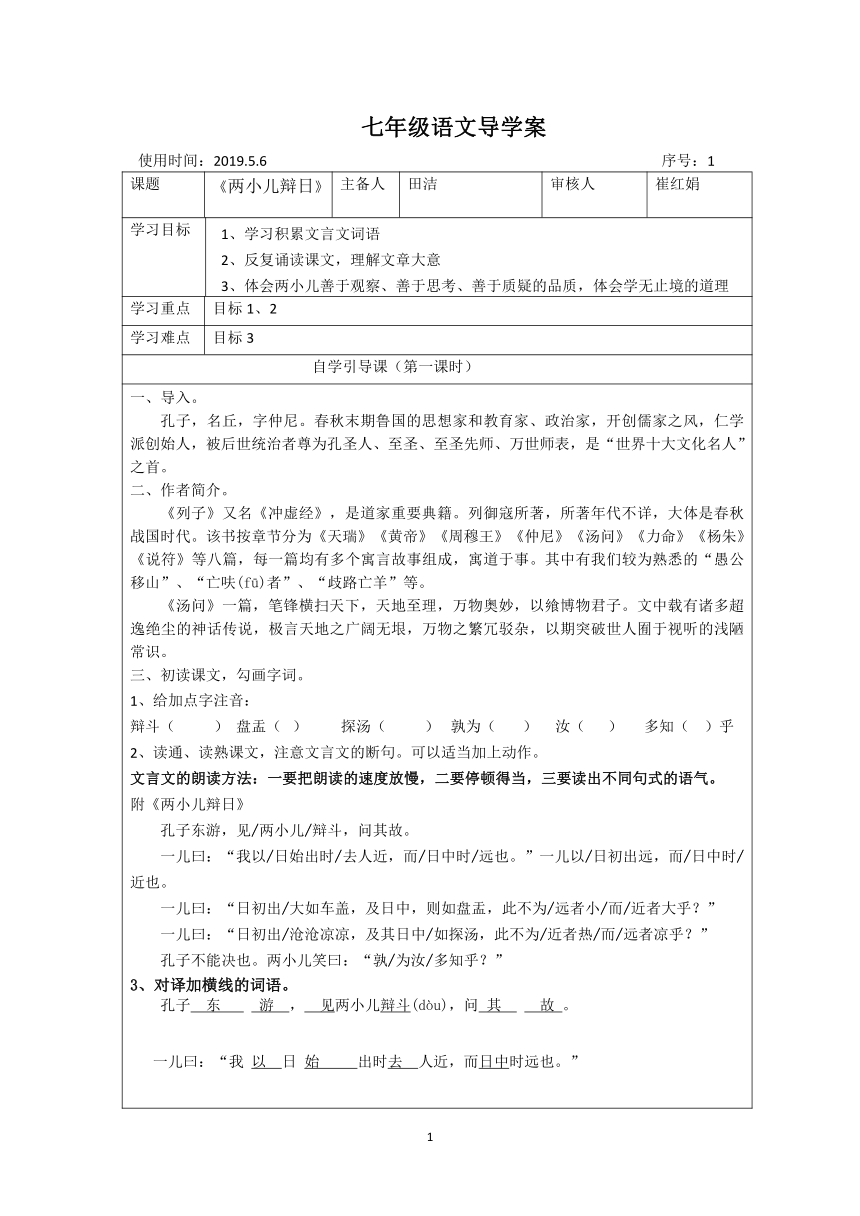

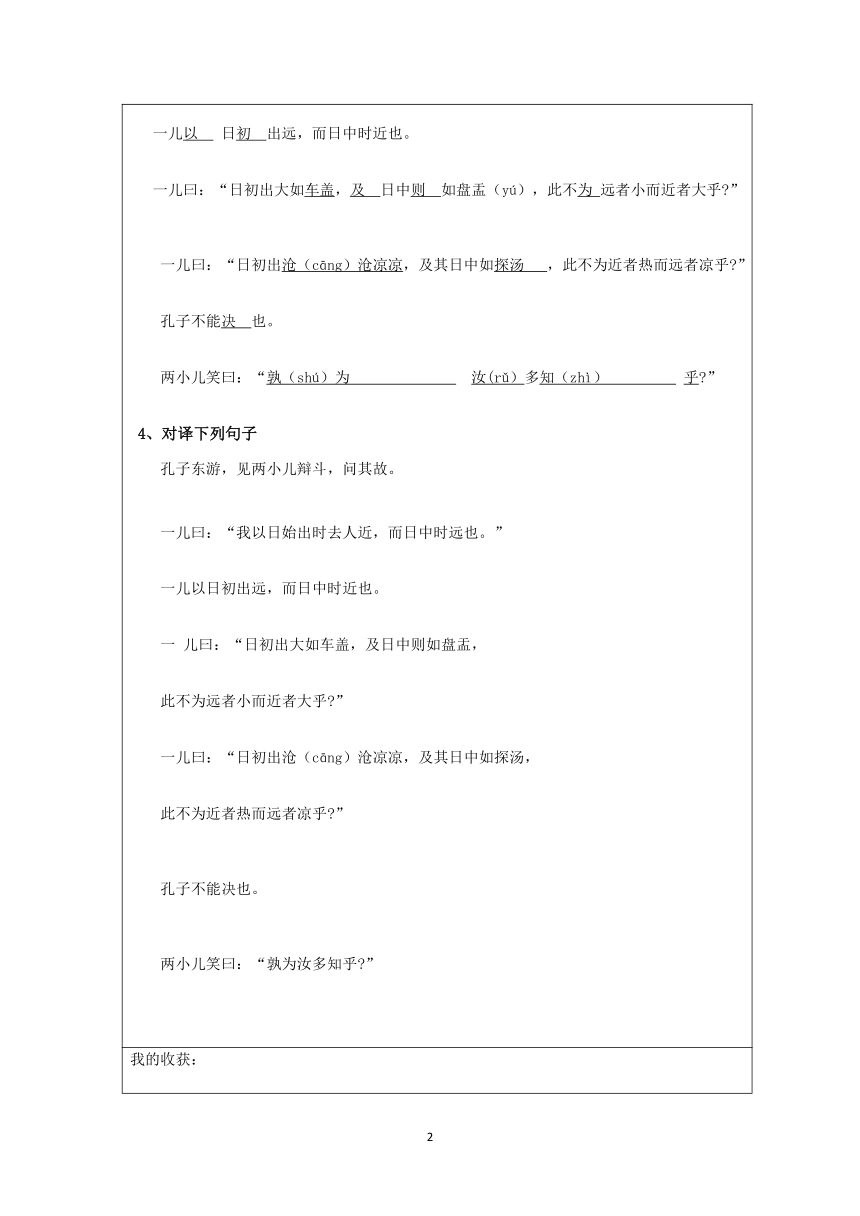

一、导入。孔子,名丘,字仲尼。春秋末期鲁国的思想家和教育家、政治家,开创儒家之风,仁学派创始人,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、万世师表,是“世界十大文化名人”之首。 二、作者简介。《列子》又名《冲虚经》,是道家重要典籍。列御寇所著,所著年代不详,大体是春秋战国时代。该书按章节分为《天瑞》《黄帝》《周穆王》《仲尼》《汤问》《力命》《杨朱》《说符》等八篇,每一篇均有多个寓言故事组成,寓道于事。其中有我们较为熟悉的“愚公移山”、“亡呋(fū)者”、“歧路亡羊”等。 《汤问》一篇,笔锋横扫天下,天地至理,万物奥妙,以飨博物君子。文中载有诸多超逸绝尘的神话传说,极言天地之广阔无垠,万物之繁冗驳杂,以期突破世人囿于视听的浅陋常识。三、初读课文,勾画字词。1、给加点字注音: 辩斗( ) 盘盂(???)? 探汤( )? 孰为( ?)??? 汝( ??)???? 多知(? ?)乎2、读通、读熟课文,注意文言文的断句。可以适当加上动作。文言文的朗读方法:一要把朗读的速度放慢,二要停顿得当,三要读出不同句式的语气。附《两小儿辩日》 孔子东游,见/两小儿/辩斗,问其故。 一儿曰:“我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也。”一儿以/日初出远,而/日中时/近也。 一儿曰:“日初出/大如车盖,及日中,则如盘盂,此不为/远者小/而/近者大乎?” 一儿曰:“日初出/沧沧凉凉,及其日中/如探汤,此不为/近者热/而/远者凉乎?” 孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰/为汝/多知乎?” 3、对译加横线的词语。 孔子 东 游 , 见两小儿辩斗 (?http:?/??/?baike.baidu.com?/?view?/?1450911.htm" \t "_blank?)(dòu),问 其 故 。 一儿曰:“我 以 日 始 出时去 人近,而日中时远也。” 一儿以 日初 出远,而日中时近也。 一儿曰:“日初出大如车盖,及 日中则 如盘盂 (?http:?/??/?baike.baidu.com?/?view?/?1324702.htm" \t "_blank?)(yú),此不为 远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧(cāng)沧 (?http:?/??/?baike.baidu.com?/?view?/?791948.htm" \t "_blank?)凉凉,及其日中如探汤 (?http:?/??/?baike.baidu.com?/?view?/?5126968.htm" \t "_blank?) ,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决 也。 两小儿笑曰:“孰(shú)为 汝(rǔ)多知(zhì) 乎?” 对译下列句子 孔子东游,见两小儿辩斗 (?http:?/??/?baike.baidu.com?/?view?/?1450911.htm" \t "_blank?),问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿以日初出远,而日中时近也。 一 儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂 (?http:?/??/?baike.baidu.com?/?view?/?1324702.htm" \t "_blank?), 此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧(cāng)沧 (?http:?/??/?baike.baidu.com?/?view?/?791948.htm" \t "_blank?)凉凉,及其日中如探汤 (?http:?/??/?baike.baidu.com?/?view?/?5126968.htm" \t "_blank?), 此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

我的收获: 研读文本能力提升(第二课时)

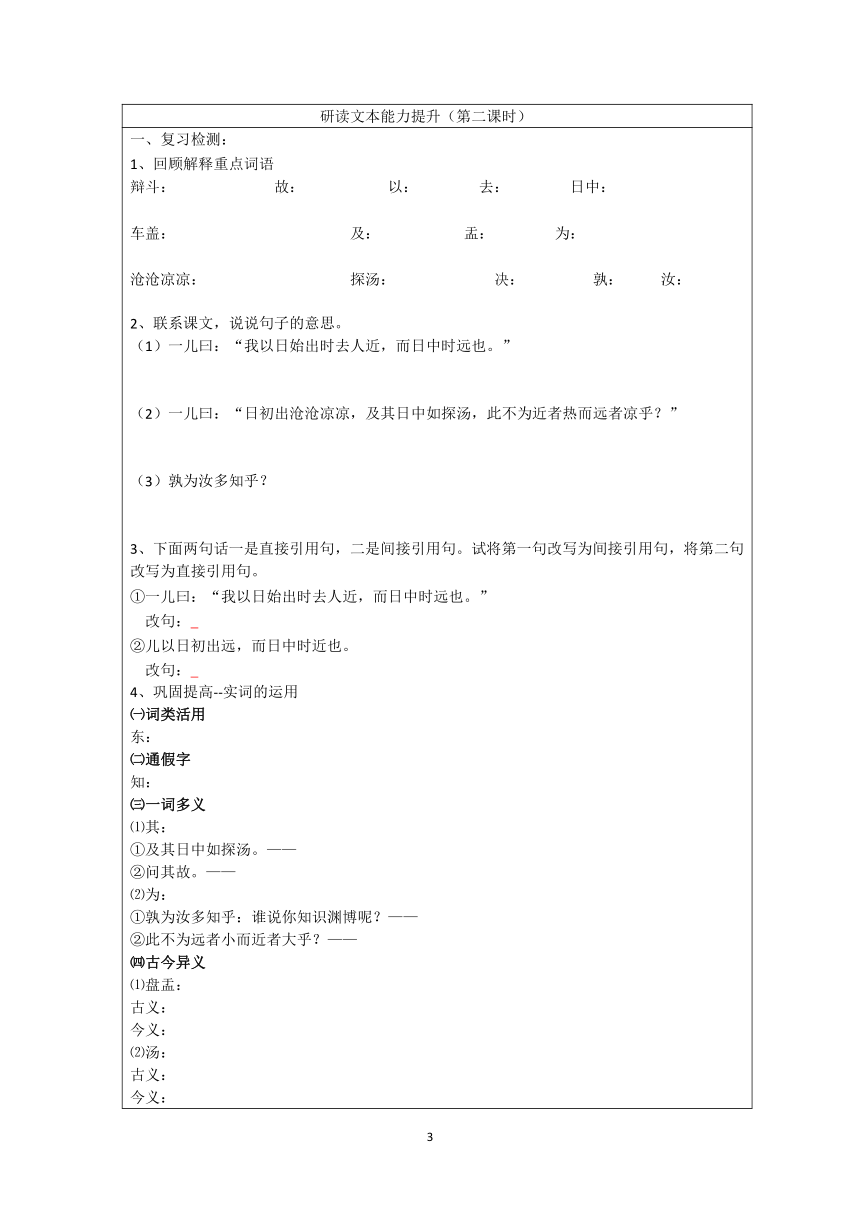

复习检测: 1、回顾解释重点词语 辩斗: 故: 以: 去: 日中: 车盖: 及: 盂: 为: 沧沧凉凉: 探汤: 决: 孰: 汝: 2、联系课文,说说句子的意思。 (1)一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” (2)一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孰为汝多知乎? 3、下面两句话一是直接引用句,二是间接引用句。试将第一句改写为间接引用句,将第二句改写为直接引用句。 ①一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”? 改句: ②儿以日初出远,而日中时近也。 改句: 4、巩固提高--实词的运用㈠词类活用东: ㈡通假字知: ㈢一词多义⑴其: ①及其日中如探汤。—— ②问其故。—— ⑵为: ①孰为汝多知乎:谁说你知识渊博呢?—— ②此不为远者小而近者大乎?—— ㈣古今异义⑴盘盂: 古义: 今义: ⑵汤: 古义: 今义: ⑶去: 古义: 今义: 二、细读课文,思考以下问题: 1、两小儿在争论太阳的什么? 2、文中多次出现“一儿曰,一儿曰”,请给两小儿取名,理解争论的内容,观点是什么?有什么理由? 3、从文中哪一句话可见两小儿辩论内容的复杂性? ???????????????????????????4.“孰为汝多知乎?”你觉得这能怪孔子吗?这说明了什么? ????????????????????????????5.两小儿的“辩斗”对你有什么启发?请联系实际谈谈。 6.你从文中的人物身上学到了什么? 孔子: 两小儿: 7.本文是一篇 体裁)。文章叙述了古时候,两个小孩凭着自己的直觉,一个认为太阳在早晨离人近,一个认为太阳在中午离人近,为此,各持一端,争执不下,从“孔子不能决也”中可以看出就连孔子这样博学的人也不能作出判断。这个故事说明为了(寓意)

我的收获

拓展与自测(第三课时)

一、、解释下列加点字: 见两小儿辩斗( ) 问其故( ) 我以日始出时去人近( )( ) 而日中时远也( ) 及日中则如盘盂( ) 此不为远者小而近者大乎( ) 日初出沧沧凉凉( ) 及其日中如探汤( ) 孔子不能决也( ) 二、一词多义: ⑴为 ①此不为远者小而近者大乎 为: ②孰为汝多知乎 为: ③而能以天下事为己任 为: ⑵其 ①问其故 其: ②及其日中如探汤 其: ③未有其比 其: 三、古今异义: ⑴日中如探汤 汤:古义: 今义: ⑵我以日始出时去人近 去:古义: 今义: 四、文学常识填空。 1、《两小儿辩日》选自《 》,据说是____时期____所作。 2、《两小儿辩日》中,两个小儿辩论一天中太阳大小的变化情况,一个从__角度出发,一个从__角度出发,故得出相反的结论。说明了 道理,表现了他们 的可贵精神。3、两小儿能对这个复杂的自然现象提出疑问,说明了什么? 4、两小儿“辩斗”对你有什么启发? 拓展文言文阅读《愚公移山》 太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。 北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。 河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。 操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南、汉之阴,无陇断焉。 1﹒下列加点词语解释有误的一项是 ( )(2分) A.北山愚公者,年且九十(且:将近) B.惩山北之塞,出入之迂也(惩:苦于) C.冀之南、汉之阴(阴:〈汉水的〉北岸) D.河曲智叟亡以应(亡:通“无”)2﹒下列句中加点词语的意义或用法相同的一项是( )(2分) A﹒指通豫南,达于汉阴 每假借于藏书之家(《送东阳马生序》) B﹒而山不加增 而不知太守之乐其乐也(《醉翁亭记》) C﹒虽我之死,有子存焉 而城居者未之知也(《满井游记》) D﹒以残年余力 不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》)3﹒用现代汉语翻译下列句子。 (1)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。(2分) (2)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?(3分) 4﹒下列对选文理解有误的一项是( )(2分) A﹒文章赞扬了以愚公为代表的我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和宏伟抱负,批判了智叟那种不求进取,知难而退,故步自封的消极思想。 B﹒作者除用智叟这个人物与愚公进行对比外,还用遗男“相助”、山神“求告”、天帝“感动”等情节来衬托愚公,从而使愚公形象更加丰满、高大。 C﹒智叟从静止的观点出发,认为人在自然面前是无能为力的,所以反对移山;而愚公从发展的观点出发,认为自然是可以被征服的,所以坚持移山。 D﹒文章结尾借助神的力量来实现愚公的宏伟抱负,虽然增强了艺术效果,但也宣传了生死轮回、因果报应等封建迷信思想,这是应该批判的。 5、故事的结局是天神帮助愚公移走了两座大山。这样的安排是否有损愚公的形象? 6、故事用神话做结尾的原因有哪些(故事为什么用神话结尾)?

我的收获

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3* 花之歌

- 4 古代诗歌三首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 写作 多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 12 古代诗歌三首

- 写作 ____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 13 桥

- 14 穷人

- 15* 在柏林

- 写作 笔尖流出的故事

- 语文园地

- 名著导读 《童年》 培养良好的阅读习惯

- 第五单元

- 16 夏天里的成长

- 17 盼

- 18* 小站

- 写作 写感受最深的人或事

- 语文园地

- 第六单元

- 19 月光曲

- 20* 京剧趣谈

- 21 伯牙鼓琴

- 22 书戴嵩画牛

- 写作 我的拿手好戏

- 语文园地

- 课外古诗词诵读

- 绝句(其二)

- 逢雪宿芙蓉山主人

- 鲁山山行

- 淮中晚泊犊头