2018-2019学年江苏省常州市省常中高一下学期语文期中测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年江苏省常州市省常中高一下学期语文期中测试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 32.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019学年江苏省常州高级中学高一下学期语文期中试卷

说明:1.以下题目的答案做在答题纸上。

本卷总分150分,考试时间150分钟。

一.现代文重要词句。(8分)

1.下列词语中,加点字的注音无误的一项是( )(2分)

A. 嫉(jì)妒 脑髓(suǐ) 绯(fēi)红 憎(zēng)恶

B. 付梓(zǐ) 孱弱(chán) 攒(cuán)射 箭镞(zú)

C. 蕴藉(jì) 给(jǐ)与 尸骸(hái) 横(hèng)财

D. 迸(bìng)流 蹩(bié)进 赁(lìn)屋 侮(wǔ)蔑

答案:B

本题考查汉字的读音。A选项 嫉(jī)妒 C 选项 蕴藉(jiè) D选项 迸(bèng)流

2.下列词语中,书写无误的一项是( )(2分)

A. 尺读 国粹 惩创 残羹冷灸

B. 桑梓 桀骜 寒喧 和蔼可亲

C. 自诩 喋血 渲染 一筹莫展

D. 荟萃 菲薄 廖落 前仆后继

答案:C

本题考查的是字词的规范书写。A 选项正确书写为 “残羹冷炙”,B选项“寒暄”D选项“寥落”

3.在下面一段话的空缺处依次填入词语,最恰当的一项是( )(2分)

即日证明是事实了,作证的便是她自已的尸骸。还有一具,是杨德群君的。而且又证明着这不但是杀害,简直是 , 身体上还有棍棒的伤痕。

A.然而 杀戮 因为

B.的确 虑杀 并且

C.然而 虐杀 因为

D.的确 杀戮 并且

答案:C

本题考查的是课内文章的熟悉度,关联词的选择及同义词辨析。

4.选出衔接最合理的一项( )(2分)

这番话不免雪唆,但是我们原在咬文嚼字,非这样镉必较不可。 。 。 ; 。 。从来没有一句话换一个说法而意味仍完全不变。

①但是在文学,无论阅读或写作,我们都必须有一字不肯放松的谨严

②咬文嚼字,表面上像只是酌文字的分量,实际上就是在调整思想和情感

③咬文唱字有时是一个坏习惯,所以这个成语的含义通常不很好

④文学借文字表现思想情感

⑤文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝炼

②③⑤①④

③①④⑤②

③①⑤④②

②④③①⑤

答案:B

本题考查的是句意排序,出自朱光潜《咬文嚼字》。

二、文言文量要词句。(12分)

5.下列选项中,全都不含通假字的一项是( )2分)

A.沛公奉卮酒为寿 石之铿然有声者,所在皆是也

B.独五人之皦皦,何也? 旦日不可不蚤自来谢项王

C.君不如肉祖伏质请罪 举所佩玉珏以示之者三

D.召有司案图 今老矣,无能为也已

6.下列选项中,加点词语的解释无误的一项是( )(2分)

A.相如奉璧奏秦王(进献) 众不能堪,抶而仆之(抓住)

B.严大国之威以修敬也(尊重,敬畏) 原庄宗之所以得天下(推究)

C.臣与将军戮力而攻秦(并力,合力) 余自齐安舟行适临汝(适合)

D.又欲肆其西封(加固,稳固) 人皆得以隶使之(驱使)

7.下列选项中,加点词语的意义相同的一项是( )(2分)

A.①激于义而死焉者也 ②焉用亡郑以陪邻

B.①失其所与,不知 ②与尔三矢

C.①吾其还也 ②尔其无忘乃父之志

D.①此世所以不传也 ②强秦之所以不敢加兵于赵者

8.下列选项中,加点词语的词类活用形式和例句中的加点词语相同的一项是( )(2分)

例句:而相廷叱之

A.沛公军霸上 B.项伯杀人,臣活之

C.共其乏困 D.常以身翼蔽沛公

9.下列选项中,文言特殊句式和例句相同的一项是( )(2分)

例句:夫晋,何厌之有?

不能容于远近 B.古之人不余欺也

C.此三者,吾遗恨也 D.求人可使报秦者,未得

10.下列选项中,不含有古今异义词的一项是( )(2分)

A.行李之往来 B.断头置城上,颜色不少变

C.臣等不肖,请辞去 D.未尝有坚明约束者也

答案:CBDDBC

解析:第5题考查的是通假字;第6题考查的是实词解释;第7题考查文言虚词;第8题考查词类活用;第9题考查的是文言特殊句式;第10题考查的是古今异义词。这些都是文言文学习过程中常见的知识,平时应做好积累。

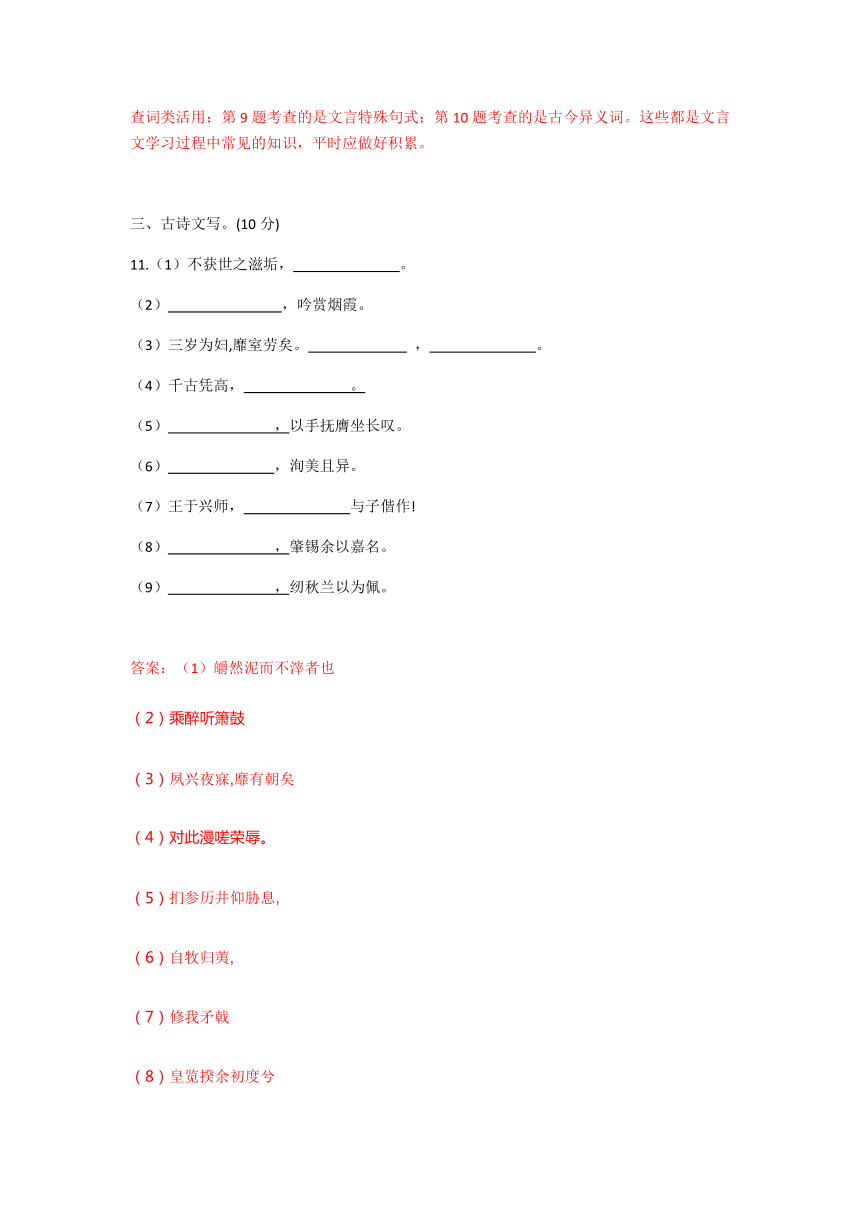

三、古诗文写。(10分)

11.(1)不获世之滋垢, 。

(2) ,吟赏烟霞。

(3)三岁为妇,靡室劳矣。 , 。

(4)千古凭高, 。

(5) ,以手抚膺坐长叹。

(6) ,洵美且异。

(7)王于兴师, 与子偕作!

(8) ,肇锡余以嘉名。

(9) ,纫秋兰以为佩。

答案:(1)皭然泥而不滓者也

乘醉听箫鼓

夙兴夜寐,靡有朝矣

对此漫嗟荣辱。

扪参历井仰胁息,

自牧归荑,

修我矛戟

皇览揆余初度兮

?扈江离与辟芷兮

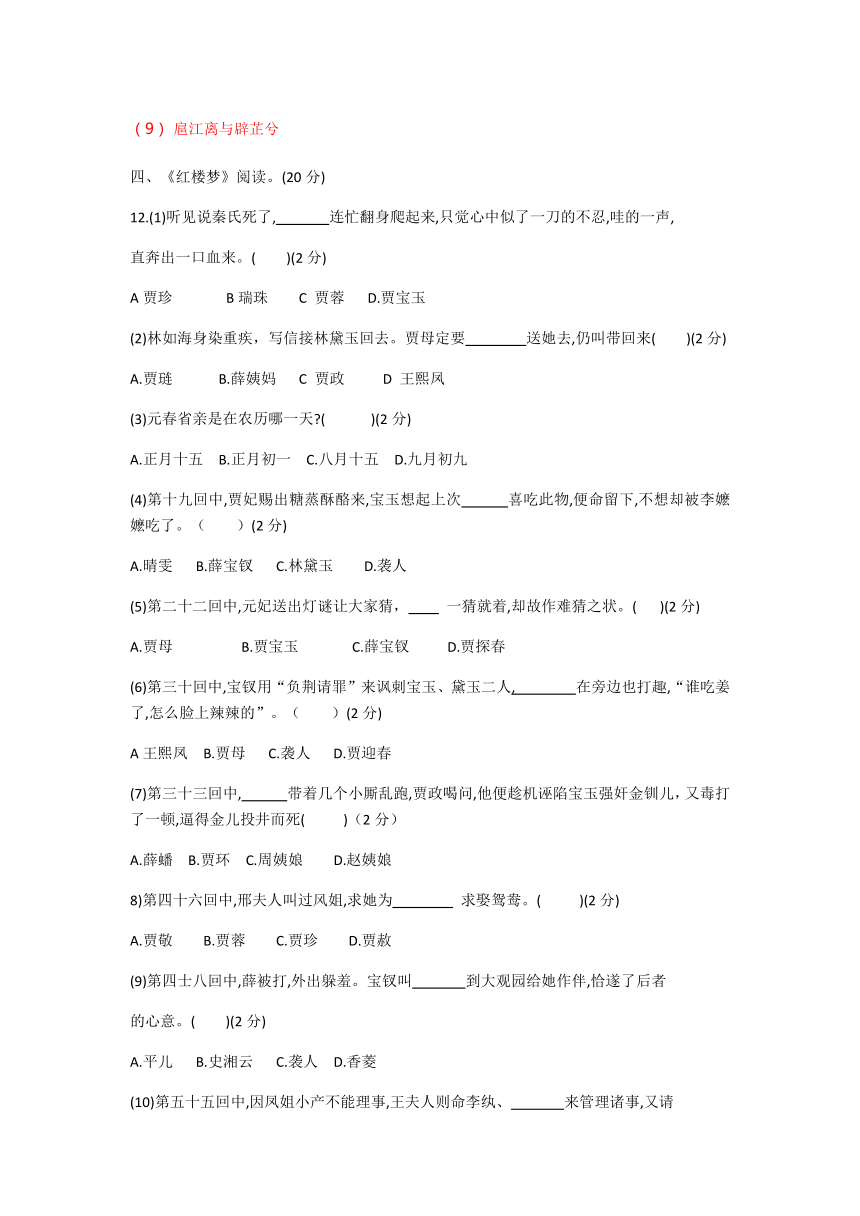

四、《红楼梦》阅读。(20分)

12.(1)听见说秦氏死了, 连忙翻身爬起来,只觉心中似了一刀的不忍,哇的一声,

直奔出一口血来。( )(2分)

A贾珍 B瑞珠 C 贾蓉 D.贾宝玉

(2)林如海身染重疾,写信接林黛玉回去。贾母定要 送她去,仍叫带回来( )(2分)

A.贾琏 B.薛姨妈 C 贾政 D 王熙凤

(3)元春省亲是在农历哪一天?( )(2分)

A.正月十五 B.正月初一 C.八月十五 D.九月初九

(4)第十九回中,贾妃赐出糖蒸酥酪来,宝玉想起上次 喜吃此物,便命留下,不想却被李嬷嬷吃了。( )(2分)

A.晴雯 B.薛宝钗 C.林黛玉 D.袭人

(5)第二十二回中,元妃送出灯谜让大家猜, 一猜就着,却故作难猜之状。( )(2分)

A.贾母 B.贾宝玉 C.薛宝钗 D.贾探春

(6)第三十回中,宝钗用“负荆请罪”来讽刺宝玉、黛玉二人, 在旁边也打趣,“谁吃姜了,怎么脸上辣辣的”。( )(2分)

A王熙凤 B.贾母 C.袭人 D.贾迎春

(7)第三十三回中, 带着几个小厮乱跑,贾政喝问,他便趁机诬陷宝玉强奸金钏儿,又毒打了一顿,逼得金儿投井而死( )(2分)

A.薛蟠 B.贾环 C.周姨娘 D.赵姨娘

8)第四十六回中,邢夫人叫过风姐,求她为 求娶鸳鸯。( )(2分)

A.贾敬 B.贾蓉 C.贾珍 D.贾赦

(9)第四士八回中,薛被打,外出躲羞。宝钗叫 到大观园给她作伴,恰遂了后者

的心意。( )(2分)

A.平儿 B.史湘云 C.袭人 D.香菱

(10)第五十五回中,因凤姐小产不能理事,王夫人则命李纨、 来管理诸事,又请

宝钗协助她们。( )(2分)

邢岫烟 B.探春 C.薛蝌 D.平儿

答案:12.(1)D (2)A (3)A (4)D (5)C (6) A (7)B (8)D (9)D (10)B

解析:本题考查的是《红楼梦》的文学常识。

五、《文心雕龙·神思/体性/风骨》阅读。(5分)

13.请将下列句中横线处的句子补充完整。

(1)摹体以定习, 。

(2)才有天资, 。

(3) ,并资博练。

(4)昭体,故意新而不乱;晓变, 。

(5)博见为馈贫之粮, 。

答案:(1)因性以练才

学慎始习

难易虽殊

故辞奇而不黩

贯一为拯乱之药

六、文言文阅读。(15分)

阅读下面的文言文,完成14-18题

游千山记

程启充①

?千山在辽阳城南六十里,秀峰叠嶂,绵亘数百里。东引瓯脱②,南抱辽阳,蓊郁而时有佳气。予丙申迁盖州,道出辽阳,乃与同志徐、刘二子游焉。

?南折入山,数里,抵祖越寺。路颇峻,稍憩于寺之禅堂,乃登万佛阁。阁在山半,缘崖旋转,越飞梁而入。凭栏四望,天风泠然,因宿于寺。时戊子日也,循东山,望螺峰,附太极石,入岩涧。俯看万佛阁,已在下方矣。自一览亭迤西而北,入龙泉寺。晡时,往香岩寺,乱溪而东,岩壑窈窕。

?明晨,寺僧设斋,乃行,憩大树下。人境空寂翛然,有遗世之想。东峰危险,徐、刘二子浮白③引满,其间适有吹笳者,声振林樾,闻之愀然。自龙泉至此,二十余里,陡绝洿陷,悬崖怪石,后先相倚,抚孤山,瞰深壑,奇花异卉,杂然如绣。

??翼日,晴霁,登中峰,顾瞻京国,远眺荒徼,山海混茫无际。数息,抵仙人台,峭壁断崖,北隅以木梯登望之,股栗。健者匍匐而上,有石枰,九仙环弈焉。自仙人台寻中会寺,入溪,穿石,荆棘塞路,不可杖,径仅容双趾。以匹布缚胸使人从后挽之扶滕侧足盘跚而步危甚刘子先之徐子与余相去数步,摘山花以诗赠余,余亦倚声和之。坐石上,一老进麦饼。值饥,食之厌,问其姓氏,笑而不答,乃至寺。行几二十里,因惫,坐僧房。久之,乃自中会反祖越。

??回望诸峰,如在天上矣。兹山之胜,弘润秀丽,磅礴盘结,不可殚述。使在中州,当与五岳等;僻在东隅,高人、游士罕至焉。物理之幸不幸,何如也?昔柳州山水以子厚显,予之劣陋,弗克传其胜,姑撮其大概如此。

(选自《古今图书集成·山川典》,有删改)

【注】①程启充,明代正德进士,曾任御史、江西按察使,后被人诬告,贬戍抚顺、盖州等处十六年。②瓯脱:泛指边界。③浮白:满饮。

14.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )(2分)

A. 阁在山半,缘崖旋转 缘:边缘

B. 值饥,食之厌 厌:饱,吃饱

C. 弘润秀丽,磅盘结,不可殚述 殚:尽

D. 弗克传其胜,姑撮其大概如此 克:能够

15.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )(2分)

A.乃登万佛阁/今其智乃反不能及

B.健者匍匐而上/则施施而行

C.有遗世之想/倚歌而和之

D.北隅以木梯登望之/作《师说》以贻之

16.下列对原文内容的分析和概括,不正确的一项是( )(2分)

A.千山毗邻辽阳城,地处边界,山中草木繁盛,作者携下属徐、刘二人取道辽阳上山。

B.位于龙泉寺的万佛阁,从半山腾空而出,气势磅礴,游人凭栏远望,顿觉寒风四起。

C.作者用移步换景的手法,描述游览千山的全过程,突出了千山“险峻秀丽”的特点。

D.作者运用平实质朴的笔法,细致地描绘了千山的自然之美,抒发了个人的豪情壮志。

17.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)其间适有吹笳者,声振林樾,闻之愀然。(3分)

使在中州,当与五岳等;僻在东隅,高人、游士罕至焉。(4分)

18.文中的“千山”触发了作者对自己境遇的感叹,两者有哪些相似之处?请用自己的话概括其中两点。(3分)

?

答案:

A

解析:本题主要考查文言实词的意思。实词最好的方法是把所给的词义代到原文中去,依据上文的语意来推导,应该很容易就判断出来。A项“缘”结合后面“崖旋转”分析,翻译为“沿着”。句意:该阁处于半山,沿着悬崖顺势而建,故选A.

B

解析:本题主要考查文言文虚词的意义和用法,对于文言虚词类题目,要着眼于“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言,“用法”是就“词性”而言的。解答此类题目时需要逐项分析。A项,副词。“然后”“才”;副词,“竟然”。B项,连词,均表示修饰关系。C项。助词“的”;代词“他”。D项,介词,“用”,连词,“来”。

D

解析:本题主要考查概括和分析文章内容的能力。此类题解答时抓住题干,读全读准,对于题干中的所有要求一字不漏、原原本本分析,准确把握题干的要求。D项。“抒发了个人的豪情壮志”作者运用平实质朴的笔法,细致地描绘了千山的自然之美,抒发了其对千山之景的喜爱之情。故选D。

17.(1)这时候正好有吹胡笳的人,胡笳的声音震动林木,听起来让人感到忧愁。

[3分。“适”“愀然”各1分,大意1分。]

(2)(千山)假使在中原地区,应该与五岳齐名;(现在)(它)处在僻远的东部角落,志趣高雅、游历四方的人极少来到这里。

[4分。“使”“等”“隅”各1分,大意1分。]

解析:本题主要考查文言语句翻译,此类试题解答时,首先要找出专有名词,然后再看有无特殊句式,最后再确定关键字进行翻译,一般为直译。

18.①千山风景险峻秀丽,却地处偏远;作者富有才华,却被贬远地,境遇悲凉。

②千山缺少名士的举荐,寂寂无闻;作者缺少赏识之人,仕途失意。

[3分。一点2分,两点3分,必须用自己的话概括,意思对即可。]

【参考译文】

千山位于辽阳城南面六十里,秀丽的山峰重重叠叠,延绵数百里。东边与边界接壤,南边环绕辽阳城,草木茂盛并且常常有好景致。我在丙申年间被贬盖州,取道辽阳,于是和志趣相投的徐、刘二人游览千山。

从南边迂回上山,走了数里,抵达祖越寺。路途颇为险峻,在寺庙的禅堂稍作休息,然后登上万佛阁。该阁处于半山,沿着悬崖顺势而建,穿过悬空的横梁而入。靠着栏杆放眼四周,寒风阵阵,于是在祖越寺过夜。当天是戊子日,我们顺着东山远望螺峰,沿着太极石攀登,走进岩石中的山涧。(从山涧)俯看万佛阁,已经在下方。从一览亭走弯弯曲曲的路由西向北而行,到达龙泉寺。晡时,前往香岩寺,一路上溪水曲折向东流,岩穴沟壑幽美深邃。

第二天早上,寺庙的僧人设斋宴,(我们用过斋宴)然后起行,(路上)在一棵大树下面休息。此处空旷寂静自由自在,(不禁)产生远离尘世的想法。东峰山势高险,徐、刘二人满饮后再斟满,这时候正好有吹胡笳的人,胡笳的声音震动林木,听起来让人感到忧愁。从龙泉到这,一共二十多里,山崖、深池到处都有,悬崖、怪石接连出现,靠着突出的山石,俯瞰幽深的沟壑,奇花异草,如绣锦一般到处都是。

第二天清晨,天刚放晴,(我们)登上中峰,回头看京城,远望荒凉的边界,山海浩瀚无边。多次休息后,到达仙人台,到处是陡峭险峻的石壁山崖,(在山崖)北边的角落用木梯登顶眺望,两腿战栗。强壮的人都要匍匐地爬上去,看到石头做的棋盘,(相传)九仙在这里围观、下棋。从仙人台往中会寺方向出发,绕过溪涧,穿过乱石,荆棘塞满去路,不能容下拐杖,路仅容双脚。一人(在前面)用布绑住前胸,让人从后面拉着,攀附着藤枝,侧着身子,在路上缓慢前行,非常危险。刘子先走,徐子和我相距几步,摘下山花赠诗给我,我也按照音律应和他。(我们)坐在石头上,一位老人请我们吃麦饼。刚好肚子饿了,我们吃得心满意足,问老人的姓名,他笑而不答,然后我们就到达中会寺。(到这)走了大约二十里路,因为疲惫,坐在僧人房间休息。过了很久,才从中会寺返回祖越寺。

回望各座山峰,(它们)都像在天上一样。这座千山的美景,温润秀丽,磅礴曲折,不可说尽。(千山)假使在中原地区,应该与五岳齐名;(现在)(它)处在僻远的东部角落,志趣高雅、游历四方的人极少来到这里。世间万物的规律是幸运还是不幸运,又是怎样的呢?以前柳州的山水因为柳宗元而显扬,而我地位低下、学识浅陋,不能使千山的胜景留传,姑且像这样粗略叙述它的概貌。

七、现代散文阅读。(20分)

阅读下面的文章,完成19-22题。

摆设

安歌

周作人先生在《北京的茶食》里说:“我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的——虽然是无用的装点,而且是愈精炼愈好。”看到这段话,特别是看到周先生把“必要的”和“无用的”指成一体,不知怎么就想起妈妈的黑白照片了。十七八岁时的妈妈极美,丰腴的蛋形脸,清澈的眼睛,亮直的黑发,微微侧身坦率明亮地对我笑着。

然而六七岁的我,是不懂欣赏十七八岁饱满、充溢的美的,它只代表我急不可待的成长方向。真正让我感到妈妈流光溢彩的,是妈妈修长的颈项间那串圆白的珠子项链。现在想来,妈妈那串项链绝不是珍珠之类的贵重物品。但在色彩上青蓝统一、装饰上毫无性别差异的年代,那串珠子的美是与价格无关的。

我童年记忆里另一个摆设是一对装茶叶的瓷罐。那是一对淳朴而精致的瓷罐,罐底用红字印着产地:江西景德镇。罐面蓝绿略灰,底色上装饰着金灰色的S形线条。罐面的蓝绿色被上下两条淡黄的装饰条拦着,淡黄的装饰条上等距离地点着灰紫色的小点。盖也是淡黄的,装饰着金灰的S形线条和条上相同的灰紫色的小点。盖是空心的,童年的我常常拿了细布,将小小的手指从空洞里探进去,擦拭落进的灰尘。蓝灰的罐面用深紫的细线框出两面扁圆的空白,上面分别画着一个小姐和一个少年。小姐梳着高高的发髻,瓷白的脸上点成一点的黑眼睛邈远而陌生地对着我看。

这对瓷罐在西北常年灰白的天地间,在我们郁暗的房屋和清贫的生活里,装着我童年对绚丽色彩的全部向往。

妈妈常常是把装了半罐茶叶的瓷罐放在暗角的低柜上,而我总是等妈妈上班后,拿了那罐,踩着方凳,把它移到爸爸做的两只垒起的枣红色大木箱上。也许是那时的我对色彩的一种本能理解吧:木箱宽厚粗重如叹息般的怀旧气质,恰好衬托出瓷罐的精致,它似从木箱上升起,绚烂地收拢着温和凄美的尾音。下午的阳光能照到木箱的一角,阳光斜斜地照亮了瓷罐的一面,把它小小的影子打在箱面上,瓷罐高高在上孤零零地显出细致的光影,温柔得让人心碎。

瓷罐被我和妈妈来回移了几次之后,妈妈警告我说,那箱子是不稳的。我不会当面反驳妈妈,但每每听到妈妈的脚步渐远直到听不见时,我又踩上木凳,把瓷罐移向木箱。等妈妈回来了,想起高高在上的瓷罐,我的心便如它一般高悬着。妈妈没有说什么,自己移回它,而我又带着反抗之心将它移到箱顶。周而复始,就像一场永不妥协的战斗似的。

一次和弟弟打闹,弟弟的身子重重地碰上木箱,那瓷罐掉下来摔碎了。一直记得那绚丽的瓷片四散在磨损失色的红漆地板上的样子。之后,我固执地坐在门外等妈妈回家。当我满怀委屈和愧疚地向妈妈认错时,她竟没有责怪我,只是另一只瓷罐再也没用来装茶叶,也没有作装饰,而是被妈妈锁进了抽屉。现在想想,在那个年代,那么精致的一件瓷器,对刚刚三十岁的妈妈来说或者也是有着非同一般的意味的吧。

以后的世界便开始纷繁了,充满了夸张的狂喜和绚丽的色彩。鲜艳的物事迅速映入人们的眼睛,又迅疾离去。妈妈抽屉里的另一只瓷罐已显得陈旧,我却看中了它,并暗暗想,它也许就是我能够从以往带走的唯一一件实物了。那时我已谈恋爱,却与他相隔数百里,常常是半年才能见一面。有一次去他宿舍,我带上了这只瓷罐,放在他书桌上,说是放茶叶的。他笑笑说挺好看的,是古董呢,他并不知晓这瓷罐的历史和我静静陪伴的用心。当谈了六年恋爱的我们各奔东西时,我没想到那个瓷罐。

很久以后,接到他的信息,说是要结婚了,我的心起伏了几下,又想:他是应该幸福的。

在一个夜晚里惊觉,不知怎么就想到那个瓷罐,想它在清冷的夜色里暗暗站在他与她的房间里,是不是会感到陌生的、隔绝的冷呢?为此,我竟彻夜不眠了,也真想不到心竟会这样牵绊于小小的摆设。

19.文章开头引用了周作人先生在《北京的茶食》中的一段文字,有何作用?(4分)

第⑤段中画线句运用了哪些表现手法?有什么表达效果?(6分)

分析最后一段中画线句的含意。(4分)

请对标题“摆设”的内涵加以探究。(6分)

答案:

19. ①内容:写出了周先生的生活态度和情怀,指出了虽然“无用”但却“必要”的道理。

②结构:用周先生的话引出了下文写我生活中印象深刻的摆设,暗中照应题目。???

20. 比喻、比拟、衬托、通感,写出了在木箱的衬托下,瓷罐的精致、凄美和温柔,表现了作者在清贫而色彩单调的童年生活中,对美的本能理解和追求。。???

21. ①瓷罐是作者送给爱人的礼物,当爱已成往事,它不再传达情感,只能成为冷冰冰的摆设;瓷罐承载作者孩提和青春的记忆,而这段记忆是“他”和“她”所不了解的,瓷罐与他们无法相互沟通和慰藉。

②瓷罐是美的载体,代表作者最初的对美的懵懂理解和坚持,体现了作者对精致美好的生活趣味的追求,“他”和“她”无法理解这个瓷罐所代表的美的意义和价值。???

22. ①指陈列在几案处供人赏玩的小物品,本文指的是项链和瓷罐。

②“摆设”给人美的熏陶,滋养人的精神,寄托人对爱与美的追求。

③“摆设”陪伴人的生命历程,蕴含着个体独特的记忆和情感,它是有生命的。

④ 虽是装饰品,却是不可或缺的。

解析:

【19题详解】

试题分析:本题考查学生分析作品结构的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“文章开头引用了周作人先生在《北京的茶食》中的一段文字,有何作用“,先要概括这段文字的内容,然后分析这一内容与标题和下文的关系。“我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的——虽然是无用的装点,而且是愈精炼愈好”,周作人认为生活中还需要一些“无用”却“必要”的东西,写出了周先生的生活态度和情怀,并指出了生活中有些东西虽然“无用”却非常“必要”的道理,这是内容上的作用;从结构上来看,作者说“看到这段话,特别是看到周先生把‘必要的’和‘无用的’指成一体……”,由此可知,由周作人的这段话引出了下文“我”印象深刻的“摆设”,而这“无用”却“必要”的东西与“摆设”的性质一致,故暗中照应本文的标题“摆设”。考生围绕这些方面答题即可。

【20题详解】

试题分析:本题考查学生分析作品主要表现手法,体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“第⑤段中画线句运用了哪些表现手法?有什么表达效果”,考生要先分析该句写什么,使用什么手法,在写景和表情上的效果是什么。“木箱宽厚粗重如叹息般的怀旧气质,恰好衬托出瓷罐的精致,它似从木箱上升起,绚烂地收拢着温和凄美的尾音。下午的阳光照到木箱的一角,斜斜地照亮了瓷罐的一面,把它小小的影子打在箱面上,瓷罐高高在上孤零零地显出细致的光影,温柔得让人心碎”,这段文字是“我”把瓷罐放在枣红色木箱上的感受,也是“我”对色彩的一种本能的理解,“木箱宽厚粗重如叹息般的怀旧气质”使用通感的修辞,木箱的宽厚粗重是视觉所见,而“叹息”是听觉所闻,作者以听觉来写视觉,这是通感的修辞手法,“恰好衬托出瓷罐的精致”,这是以木箱来衬托瓷罐,表现瓷罐的精致;“它似从木箱上升起,绚烂地收拢着温和凄美的尾音”使用比喻的修辞,表现瓷罐的“凄美”;“它小小的影子打在箱面上,瓷罐高高在上孤零零地显出细致的光影,温柔得让人心碎”使用比拟的修辞,表现瓷罐的温柔,而这些都是“我”对色彩的理解,表现出作者在清贫色彩单一的童年生活中对美的本能的理解和追求。考生围绕这些内容答题即可。

【21题详解】

试题分析:本题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“分析最后一段画线句的含意”,考生要到文章最后一段找到设题的句子,结合句子中使用的技巧和关键词语来理解句子的含意。“在一个夜晚里惊觉,不知怎么就想到那个瓷罐,想它在清冷的夜色里暗暗站在他与她的房间里,是不是会感到陌生的、隔绝的冷呢”,考生要明确“那个瓷罐”是哪个瓷罐,这个瓷罐上发生了哪些故事,句中的“他与她”又是谁,与“我”是什么关系,“感到陌生、隔绝的冷”的原因是什么。从上文来看,这个瓷罐是“我”送给爱人的礼物,“有一次去他宿舍,我带上了这只瓷罐,放在他书桌上,说是放茶叶的。他笑笑说挺好看的,是古董呢,他并不知晓这瓷罐的历史和我静静陪伴的用心”,这个“瓷罐”上有“我”对美的理解和坚持,有“我”对爱人的情感表达,而现在这些爱都已经成为往事,它也就失去了传达情感的价值,只能是“冷冰冰的摆设”,而关于瓷罐的往事,“他与她”是不知道的,故无法沟通,也无法理解瓷罐的意义和价值。考生围绕这些内容分析概括即可。

【22题详解】

试题分析:本题考查学生探究标题内涵的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“请对标题‘摆设’的内涵加以探究”,考生要先分析标题“摆设”的表面含义,然后结合文章内容分析其在文中的内涵。“摆设”,指陈设,陈设之物,也比喻指空有形式而不起实际作用的东西,从文中来看,“摆设”所指的实物是童年家中摆设的“瓷罐”和母亲颈项间那串圆白的珠子项链;而“摆设”的虚指内涵应结合文中的具体句子分析,如“这对瓷罐在西北常年灰白的天地间,在我们阴暗的房屋和清贫的生活里,装着我童年对绚丽色彩的全部向往”“也许是那时的我对色彩的一种本能理解吧”“现在想想,在那个年代,那么精致的一件瓷器,对刚刚三十岁的妈妈来说或者也是有着非同一般的意义的吧”“是古董呢,他并不知晓这瓷罐的历史和我静静陪伴的用心”“想它在清冷的夜色里暗暗站在他与她的房间里,是不是会感到陌生的、隔绝的冷呢”,结合这些内容可知,“摆设”在“我”的眼中,是美的代表,可以给“我”带来美的熏陶,包含“我”对爱的追求,蕴含着“我”对生命历程的记忆和情感。考生可以结合这些内容分析概括即可。

【点睛】鉴赏表达特色题,须从三方面建立起模式:构建起关于表达特色(表达技巧、艺术表现)的知识网络系统模式。如常见的描写技巧、修辞手法、表现手法,每一方向下的任何一种手法技巧的辨认及表达效果,都应在头脑中建立并储存起来。把握思维模式,从五个角度切入思考。①修辞手法(优先)?;②表现手法(次之)?;③表达方式(其次)?;④?文章章法;⑤语言表达(④⑤两个角度考查时,一般有明确的提示)?。思考分析时的两个结合。?①解答任何表达特色题必须与文章的中心相结合。没有纯客观的艺术技巧,任何艺术技巧都是为文章中心服务的。②解答表达特色题应该和语言相结合。

理解句子的含义主要有如下几种方法:从句子中的重要词语入手,有些句子,只要把其中的重要词语的含义搞清楚,就可以推知整句的含义;从分析句子的位置入手,句子在文中的位置很重要,做题时应从分析句子的位置入手;从分析句子的表达入手,这一方法适合理解那些在表达上有特色的句子,带有赏析的性质,需要还原修辞意或者揭示警戒意或表明双关意;不要人为拔高,这是把句子本身没有的意思强加给作者,这种强加性通常是因为不从句子实际出发,而是把一些不找边际的“思想性强”的优美文词往上加;要学会多角度理解文中的句子。

八、作文。(60分)

23.请以“倾听风的声音”为题,写一篇不少于800字的借景抒情散文。

说明:1.以下题目的答案做在答题纸上。

本卷总分150分,考试时间150分钟。

一.现代文重要词句。(8分)

1.下列词语中,加点字的注音无误的一项是( )(2分)

A. 嫉(jì)妒 脑髓(suǐ) 绯(fēi)红 憎(zēng)恶

B. 付梓(zǐ) 孱弱(chán) 攒(cuán)射 箭镞(zú)

C. 蕴藉(jì) 给(jǐ)与 尸骸(hái) 横(hèng)财

D. 迸(bìng)流 蹩(bié)进 赁(lìn)屋 侮(wǔ)蔑

答案:B

本题考查汉字的读音。A选项 嫉(jī)妒 C 选项 蕴藉(jiè) D选项 迸(bèng)流

2.下列词语中,书写无误的一项是( )(2分)

A. 尺读 国粹 惩创 残羹冷灸

B. 桑梓 桀骜 寒喧 和蔼可亲

C. 自诩 喋血 渲染 一筹莫展

D. 荟萃 菲薄 廖落 前仆后继

答案:C

本题考查的是字词的规范书写。A 选项正确书写为 “残羹冷炙”,B选项“寒暄”D选项“寥落”

3.在下面一段话的空缺处依次填入词语,最恰当的一项是( )(2分)

即日证明是事实了,作证的便是她自已的尸骸。还有一具,是杨德群君的。而且又证明着这不但是杀害,简直是 , 身体上还有棍棒的伤痕。

A.然而 杀戮 因为

B.的确 虑杀 并且

C.然而 虐杀 因为

D.的确 杀戮 并且

答案:C

本题考查的是课内文章的熟悉度,关联词的选择及同义词辨析。

4.选出衔接最合理的一项( )(2分)

这番话不免雪唆,但是我们原在咬文嚼字,非这样镉必较不可。 。 。 ; 。 。从来没有一句话换一个说法而意味仍完全不变。

①但是在文学,无论阅读或写作,我们都必须有一字不肯放松的谨严

②咬文嚼字,表面上像只是酌文字的分量,实际上就是在调整思想和情感

③咬文唱字有时是一个坏习惯,所以这个成语的含义通常不很好

④文学借文字表现思想情感

⑤文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝炼

②③⑤①④

③①④⑤②

③①⑤④②

②④③①⑤

答案:B

本题考查的是句意排序,出自朱光潜《咬文嚼字》。

二、文言文量要词句。(12分)

5.下列选项中,全都不含通假字的一项是( )2分)

A.沛公奉卮酒为寿 石之铿然有声者,所在皆是也

B.独五人之皦皦,何也? 旦日不可不蚤自来谢项王

C.君不如肉祖伏质请罪 举所佩玉珏以示之者三

D.召有司案图 今老矣,无能为也已

6.下列选项中,加点词语的解释无误的一项是( )(2分)

A.相如奉璧奏秦王(进献) 众不能堪,抶而仆之(抓住)

B.严大国之威以修敬也(尊重,敬畏) 原庄宗之所以得天下(推究)

C.臣与将军戮力而攻秦(并力,合力) 余自齐安舟行适临汝(适合)

D.又欲肆其西封(加固,稳固) 人皆得以隶使之(驱使)

7.下列选项中,加点词语的意义相同的一项是( )(2分)

A.①激于义而死焉者也 ②焉用亡郑以陪邻

B.①失其所与,不知 ②与尔三矢

C.①吾其还也 ②尔其无忘乃父之志

D.①此世所以不传也 ②强秦之所以不敢加兵于赵者

8.下列选项中,加点词语的词类活用形式和例句中的加点词语相同的一项是( )(2分)

例句:而相廷叱之

A.沛公军霸上 B.项伯杀人,臣活之

C.共其乏困 D.常以身翼蔽沛公

9.下列选项中,文言特殊句式和例句相同的一项是( )(2分)

例句:夫晋,何厌之有?

不能容于远近 B.古之人不余欺也

C.此三者,吾遗恨也 D.求人可使报秦者,未得

10.下列选项中,不含有古今异义词的一项是( )(2分)

A.行李之往来 B.断头置城上,颜色不少变

C.臣等不肖,请辞去 D.未尝有坚明约束者也

答案:CBDDBC

解析:第5题考查的是通假字;第6题考查的是实词解释;第7题考查文言虚词;第8题考查词类活用;第9题考查的是文言特殊句式;第10题考查的是古今异义词。这些都是文言文学习过程中常见的知识,平时应做好积累。

三、古诗文写。(10分)

11.(1)不获世之滋垢, 。

(2) ,吟赏烟霞。

(3)三岁为妇,靡室劳矣。 , 。

(4)千古凭高, 。

(5) ,以手抚膺坐长叹。

(6) ,洵美且异。

(7)王于兴师, 与子偕作!

(8) ,肇锡余以嘉名。

(9) ,纫秋兰以为佩。

答案:(1)皭然泥而不滓者也

乘醉听箫鼓

夙兴夜寐,靡有朝矣

对此漫嗟荣辱。

扪参历井仰胁息,

自牧归荑,

修我矛戟

皇览揆余初度兮

?扈江离与辟芷兮

四、《红楼梦》阅读。(20分)

12.(1)听见说秦氏死了, 连忙翻身爬起来,只觉心中似了一刀的不忍,哇的一声,

直奔出一口血来。( )(2分)

A贾珍 B瑞珠 C 贾蓉 D.贾宝玉

(2)林如海身染重疾,写信接林黛玉回去。贾母定要 送她去,仍叫带回来( )(2分)

A.贾琏 B.薛姨妈 C 贾政 D 王熙凤

(3)元春省亲是在农历哪一天?( )(2分)

A.正月十五 B.正月初一 C.八月十五 D.九月初九

(4)第十九回中,贾妃赐出糖蒸酥酪来,宝玉想起上次 喜吃此物,便命留下,不想却被李嬷嬷吃了。( )(2分)

A.晴雯 B.薛宝钗 C.林黛玉 D.袭人

(5)第二十二回中,元妃送出灯谜让大家猜, 一猜就着,却故作难猜之状。( )(2分)

A.贾母 B.贾宝玉 C.薛宝钗 D.贾探春

(6)第三十回中,宝钗用“负荆请罪”来讽刺宝玉、黛玉二人, 在旁边也打趣,“谁吃姜了,怎么脸上辣辣的”。( )(2分)

A王熙凤 B.贾母 C.袭人 D.贾迎春

(7)第三十三回中, 带着几个小厮乱跑,贾政喝问,他便趁机诬陷宝玉强奸金钏儿,又毒打了一顿,逼得金儿投井而死( )(2分)

A.薛蟠 B.贾环 C.周姨娘 D.赵姨娘

8)第四十六回中,邢夫人叫过风姐,求她为 求娶鸳鸯。( )(2分)

A.贾敬 B.贾蓉 C.贾珍 D.贾赦

(9)第四士八回中,薛被打,外出躲羞。宝钗叫 到大观园给她作伴,恰遂了后者

的心意。( )(2分)

A.平儿 B.史湘云 C.袭人 D.香菱

(10)第五十五回中,因凤姐小产不能理事,王夫人则命李纨、 来管理诸事,又请

宝钗协助她们。( )(2分)

邢岫烟 B.探春 C.薛蝌 D.平儿

答案:12.(1)D (2)A (3)A (4)D (5)C (6) A (7)B (8)D (9)D (10)B

解析:本题考查的是《红楼梦》的文学常识。

五、《文心雕龙·神思/体性/风骨》阅读。(5分)

13.请将下列句中横线处的句子补充完整。

(1)摹体以定习, 。

(2)才有天资, 。

(3) ,并资博练。

(4)昭体,故意新而不乱;晓变, 。

(5)博见为馈贫之粮, 。

答案:(1)因性以练才

学慎始习

难易虽殊

故辞奇而不黩

贯一为拯乱之药

六、文言文阅读。(15分)

阅读下面的文言文,完成14-18题

游千山记

程启充①

?千山在辽阳城南六十里,秀峰叠嶂,绵亘数百里。东引瓯脱②,南抱辽阳,蓊郁而时有佳气。予丙申迁盖州,道出辽阳,乃与同志徐、刘二子游焉。

?南折入山,数里,抵祖越寺。路颇峻,稍憩于寺之禅堂,乃登万佛阁。阁在山半,缘崖旋转,越飞梁而入。凭栏四望,天风泠然,因宿于寺。时戊子日也,循东山,望螺峰,附太极石,入岩涧。俯看万佛阁,已在下方矣。自一览亭迤西而北,入龙泉寺。晡时,往香岩寺,乱溪而东,岩壑窈窕。

?明晨,寺僧设斋,乃行,憩大树下。人境空寂翛然,有遗世之想。东峰危险,徐、刘二子浮白③引满,其间适有吹笳者,声振林樾,闻之愀然。自龙泉至此,二十余里,陡绝洿陷,悬崖怪石,后先相倚,抚孤山,瞰深壑,奇花异卉,杂然如绣。

??翼日,晴霁,登中峰,顾瞻京国,远眺荒徼,山海混茫无际。数息,抵仙人台,峭壁断崖,北隅以木梯登望之,股栗。健者匍匐而上,有石枰,九仙环弈焉。自仙人台寻中会寺,入溪,穿石,荆棘塞路,不可杖,径仅容双趾。以匹布缚胸使人从后挽之扶滕侧足盘跚而步危甚刘子先之徐子与余相去数步,摘山花以诗赠余,余亦倚声和之。坐石上,一老进麦饼。值饥,食之厌,问其姓氏,笑而不答,乃至寺。行几二十里,因惫,坐僧房。久之,乃自中会反祖越。

??回望诸峰,如在天上矣。兹山之胜,弘润秀丽,磅礴盘结,不可殚述。使在中州,当与五岳等;僻在东隅,高人、游士罕至焉。物理之幸不幸,何如也?昔柳州山水以子厚显,予之劣陋,弗克传其胜,姑撮其大概如此。

(选自《古今图书集成·山川典》,有删改)

【注】①程启充,明代正德进士,曾任御史、江西按察使,后被人诬告,贬戍抚顺、盖州等处十六年。②瓯脱:泛指边界。③浮白:满饮。

14.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )(2分)

A. 阁在山半,缘崖旋转 缘:边缘

B. 值饥,食之厌 厌:饱,吃饱

C. 弘润秀丽,磅盘结,不可殚述 殚:尽

D. 弗克传其胜,姑撮其大概如此 克:能够

15.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )(2分)

A.乃登万佛阁/今其智乃反不能及

B.健者匍匐而上/则施施而行

C.有遗世之想/倚歌而和之

D.北隅以木梯登望之/作《师说》以贻之

16.下列对原文内容的分析和概括,不正确的一项是( )(2分)

A.千山毗邻辽阳城,地处边界,山中草木繁盛,作者携下属徐、刘二人取道辽阳上山。

B.位于龙泉寺的万佛阁,从半山腾空而出,气势磅礴,游人凭栏远望,顿觉寒风四起。

C.作者用移步换景的手法,描述游览千山的全过程,突出了千山“险峻秀丽”的特点。

D.作者运用平实质朴的笔法,细致地描绘了千山的自然之美,抒发了个人的豪情壮志。

17.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)其间适有吹笳者,声振林樾,闻之愀然。(3分)

使在中州,当与五岳等;僻在东隅,高人、游士罕至焉。(4分)

18.文中的“千山”触发了作者对自己境遇的感叹,两者有哪些相似之处?请用自己的话概括其中两点。(3分)

?

答案:

A

解析:本题主要考查文言实词的意思。实词最好的方法是把所给的词义代到原文中去,依据上文的语意来推导,应该很容易就判断出来。A项“缘”结合后面“崖旋转”分析,翻译为“沿着”。句意:该阁处于半山,沿着悬崖顺势而建,故选A.

B

解析:本题主要考查文言文虚词的意义和用法,对于文言虚词类题目,要着眼于“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言,“用法”是就“词性”而言的。解答此类题目时需要逐项分析。A项,副词。“然后”“才”;副词,“竟然”。B项,连词,均表示修饰关系。C项。助词“的”;代词“他”。D项,介词,“用”,连词,“来”。

D

解析:本题主要考查概括和分析文章内容的能力。此类题解答时抓住题干,读全读准,对于题干中的所有要求一字不漏、原原本本分析,准确把握题干的要求。D项。“抒发了个人的豪情壮志”作者运用平实质朴的笔法,细致地描绘了千山的自然之美,抒发了其对千山之景的喜爱之情。故选D。

17.(1)这时候正好有吹胡笳的人,胡笳的声音震动林木,听起来让人感到忧愁。

[3分。“适”“愀然”各1分,大意1分。]

(2)(千山)假使在中原地区,应该与五岳齐名;(现在)(它)处在僻远的东部角落,志趣高雅、游历四方的人极少来到这里。

[4分。“使”“等”“隅”各1分,大意1分。]

解析:本题主要考查文言语句翻译,此类试题解答时,首先要找出专有名词,然后再看有无特殊句式,最后再确定关键字进行翻译,一般为直译。

18.①千山风景险峻秀丽,却地处偏远;作者富有才华,却被贬远地,境遇悲凉。

②千山缺少名士的举荐,寂寂无闻;作者缺少赏识之人,仕途失意。

[3分。一点2分,两点3分,必须用自己的话概括,意思对即可。]

【参考译文】

千山位于辽阳城南面六十里,秀丽的山峰重重叠叠,延绵数百里。东边与边界接壤,南边环绕辽阳城,草木茂盛并且常常有好景致。我在丙申年间被贬盖州,取道辽阳,于是和志趣相投的徐、刘二人游览千山。

从南边迂回上山,走了数里,抵达祖越寺。路途颇为险峻,在寺庙的禅堂稍作休息,然后登上万佛阁。该阁处于半山,沿着悬崖顺势而建,穿过悬空的横梁而入。靠着栏杆放眼四周,寒风阵阵,于是在祖越寺过夜。当天是戊子日,我们顺着东山远望螺峰,沿着太极石攀登,走进岩石中的山涧。(从山涧)俯看万佛阁,已经在下方。从一览亭走弯弯曲曲的路由西向北而行,到达龙泉寺。晡时,前往香岩寺,一路上溪水曲折向东流,岩穴沟壑幽美深邃。

第二天早上,寺庙的僧人设斋宴,(我们用过斋宴)然后起行,(路上)在一棵大树下面休息。此处空旷寂静自由自在,(不禁)产生远离尘世的想法。东峰山势高险,徐、刘二人满饮后再斟满,这时候正好有吹胡笳的人,胡笳的声音震动林木,听起来让人感到忧愁。从龙泉到这,一共二十多里,山崖、深池到处都有,悬崖、怪石接连出现,靠着突出的山石,俯瞰幽深的沟壑,奇花异草,如绣锦一般到处都是。

第二天清晨,天刚放晴,(我们)登上中峰,回头看京城,远望荒凉的边界,山海浩瀚无边。多次休息后,到达仙人台,到处是陡峭险峻的石壁山崖,(在山崖)北边的角落用木梯登顶眺望,两腿战栗。强壮的人都要匍匐地爬上去,看到石头做的棋盘,(相传)九仙在这里围观、下棋。从仙人台往中会寺方向出发,绕过溪涧,穿过乱石,荆棘塞满去路,不能容下拐杖,路仅容双脚。一人(在前面)用布绑住前胸,让人从后面拉着,攀附着藤枝,侧着身子,在路上缓慢前行,非常危险。刘子先走,徐子和我相距几步,摘下山花赠诗给我,我也按照音律应和他。(我们)坐在石头上,一位老人请我们吃麦饼。刚好肚子饿了,我们吃得心满意足,问老人的姓名,他笑而不答,然后我们就到达中会寺。(到这)走了大约二十里路,因为疲惫,坐在僧人房间休息。过了很久,才从中会寺返回祖越寺。

回望各座山峰,(它们)都像在天上一样。这座千山的美景,温润秀丽,磅礴曲折,不可说尽。(千山)假使在中原地区,应该与五岳齐名;(现在)(它)处在僻远的东部角落,志趣高雅、游历四方的人极少来到这里。世间万物的规律是幸运还是不幸运,又是怎样的呢?以前柳州的山水因为柳宗元而显扬,而我地位低下、学识浅陋,不能使千山的胜景留传,姑且像这样粗略叙述它的概貌。

七、现代散文阅读。(20分)

阅读下面的文章,完成19-22题。

摆设

安歌

周作人先生在《北京的茶食》里说:“我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的——虽然是无用的装点,而且是愈精炼愈好。”看到这段话,特别是看到周先生把“必要的”和“无用的”指成一体,不知怎么就想起妈妈的黑白照片了。十七八岁时的妈妈极美,丰腴的蛋形脸,清澈的眼睛,亮直的黑发,微微侧身坦率明亮地对我笑着。

然而六七岁的我,是不懂欣赏十七八岁饱满、充溢的美的,它只代表我急不可待的成长方向。真正让我感到妈妈流光溢彩的,是妈妈修长的颈项间那串圆白的珠子项链。现在想来,妈妈那串项链绝不是珍珠之类的贵重物品。但在色彩上青蓝统一、装饰上毫无性别差异的年代,那串珠子的美是与价格无关的。

我童年记忆里另一个摆设是一对装茶叶的瓷罐。那是一对淳朴而精致的瓷罐,罐底用红字印着产地:江西景德镇。罐面蓝绿略灰,底色上装饰着金灰色的S形线条。罐面的蓝绿色被上下两条淡黄的装饰条拦着,淡黄的装饰条上等距离地点着灰紫色的小点。盖也是淡黄的,装饰着金灰的S形线条和条上相同的灰紫色的小点。盖是空心的,童年的我常常拿了细布,将小小的手指从空洞里探进去,擦拭落进的灰尘。蓝灰的罐面用深紫的细线框出两面扁圆的空白,上面分别画着一个小姐和一个少年。小姐梳着高高的发髻,瓷白的脸上点成一点的黑眼睛邈远而陌生地对着我看。

这对瓷罐在西北常年灰白的天地间,在我们郁暗的房屋和清贫的生活里,装着我童年对绚丽色彩的全部向往。

妈妈常常是把装了半罐茶叶的瓷罐放在暗角的低柜上,而我总是等妈妈上班后,拿了那罐,踩着方凳,把它移到爸爸做的两只垒起的枣红色大木箱上。也许是那时的我对色彩的一种本能理解吧:木箱宽厚粗重如叹息般的怀旧气质,恰好衬托出瓷罐的精致,它似从木箱上升起,绚烂地收拢着温和凄美的尾音。下午的阳光能照到木箱的一角,阳光斜斜地照亮了瓷罐的一面,把它小小的影子打在箱面上,瓷罐高高在上孤零零地显出细致的光影,温柔得让人心碎。

瓷罐被我和妈妈来回移了几次之后,妈妈警告我说,那箱子是不稳的。我不会当面反驳妈妈,但每每听到妈妈的脚步渐远直到听不见时,我又踩上木凳,把瓷罐移向木箱。等妈妈回来了,想起高高在上的瓷罐,我的心便如它一般高悬着。妈妈没有说什么,自己移回它,而我又带着反抗之心将它移到箱顶。周而复始,就像一场永不妥协的战斗似的。

一次和弟弟打闹,弟弟的身子重重地碰上木箱,那瓷罐掉下来摔碎了。一直记得那绚丽的瓷片四散在磨损失色的红漆地板上的样子。之后,我固执地坐在门外等妈妈回家。当我满怀委屈和愧疚地向妈妈认错时,她竟没有责怪我,只是另一只瓷罐再也没用来装茶叶,也没有作装饰,而是被妈妈锁进了抽屉。现在想想,在那个年代,那么精致的一件瓷器,对刚刚三十岁的妈妈来说或者也是有着非同一般的意味的吧。

以后的世界便开始纷繁了,充满了夸张的狂喜和绚丽的色彩。鲜艳的物事迅速映入人们的眼睛,又迅疾离去。妈妈抽屉里的另一只瓷罐已显得陈旧,我却看中了它,并暗暗想,它也许就是我能够从以往带走的唯一一件实物了。那时我已谈恋爱,却与他相隔数百里,常常是半年才能见一面。有一次去他宿舍,我带上了这只瓷罐,放在他书桌上,说是放茶叶的。他笑笑说挺好看的,是古董呢,他并不知晓这瓷罐的历史和我静静陪伴的用心。当谈了六年恋爱的我们各奔东西时,我没想到那个瓷罐。

很久以后,接到他的信息,说是要结婚了,我的心起伏了几下,又想:他是应该幸福的。

在一个夜晚里惊觉,不知怎么就想到那个瓷罐,想它在清冷的夜色里暗暗站在他与她的房间里,是不是会感到陌生的、隔绝的冷呢?为此,我竟彻夜不眠了,也真想不到心竟会这样牵绊于小小的摆设。

19.文章开头引用了周作人先生在《北京的茶食》中的一段文字,有何作用?(4分)

第⑤段中画线句运用了哪些表现手法?有什么表达效果?(6分)

分析最后一段中画线句的含意。(4分)

请对标题“摆设”的内涵加以探究。(6分)

答案:

19. ①内容:写出了周先生的生活态度和情怀,指出了虽然“无用”但却“必要”的道理。

②结构:用周先生的话引出了下文写我生活中印象深刻的摆设,暗中照应题目。???

20. 比喻、比拟、衬托、通感,写出了在木箱的衬托下,瓷罐的精致、凄美和温柔,表现了作者在清贫而色彩单调的童年生活中,对美的本能理解和追求。。???

21. ①瓷罐是作者送给爱人的礼物,当爱已成往事,它不再传达情感,只能成为冷冰冰的摆设;瓷罐承载作者孩提和青春的记忆,而这段记忆是“他”和“她”所不了解的,瓷罐与他们无法相互沟通和慰藉。

②瓷罐是美的载体,代表作者最初的对美的懵懂理解和坚持,体现了作者对精致美好的生活趣味的追求,“他”和“她”无法理解这个瓷罐所代表的美的意义和价值。???

22. ①指陈列在几案处供人赏玩的小物品,本文指的是项链和瓷罐。

②“摆设”给人美的熏陶,滋养人的精神,寄托人对爱与美的追求。

③“摆设”陪伴人的生命历程,蕴含着个体独特的记忆和情感,它是有生命的。

④ 虽是装饰品,却是不可或缺的。

解析:

【19题详解】

试题分析:本题考查学生分析作品结构的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“文章开头引用了周作人先生在《北京的茶食》中的一段文字,有何作用“,先要概括这段文字的内容,然后分析这一内容与标题和下文的关系。“我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的——虽然是无用的装点,而且是愈精炼愈好”,周作人认为生活中还需要一些“无用”却“必要”的东西,写出了周先生的生活态度和情怀,并指出了生活中有些东西虽然“无用”却非常“必要”的道理,这是内容上的作用;从结构上来看,作者说“看到这段话,特别是看到周先生把‘必要的’和‘无用的’指成一体……”,由此可知,由周作人的这段话引出了下文“我”印象深刻的“摆设”,而这“无用”却“必要”的东西与“摆设”的性质一致,故暗中照应本文的标题“摆设”。考生围绕这些方面答题即可。

【20题详解】

试题分析:本题考查学生分析作品主要表现手法,体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“第⑤段中画线句运用了哪些表现手法?有什么表达效果”,考生要先分析该句写什么,使用什么手法,在写景和表情上的效果是什么。“木箱宽厚粗重如叹息般的怀旧气质,恰好衬托出瓷罐的精致,它似从木箱上升起,绚烂地收拢着温和凄美的尾音。下午的阳光照到木箱的一角,斜斜地照亮了瓷罐的一面,把它小小的影子打在箱面上,瓷罐高高在上孤零零地显出细致的光影,温柔得让人心碎”,这段文字是“我”把瓷罐放在枣红色木箱上的感受,也是“我”对色彩的一种本能的理解,“木箱宽厚粗重如叹息般的怀旧气质”使用通感的修辞,木箱的宽厚粗重是视觉所见,而“叹息”是听觉所闻,作者以听觉来写视觉,这是通感的修辞手法,“恰好衬托出瓷罐的精致”,这是以木箱来衬托瓷罐,表现瓷罐的精致;“它似从木箱上升起,绚烂地收拢着温和凄美的尾音”使用比喻的修辞,表现瓷罐的“凄美”;“它小小的影子打在箱面上,瓷罐高高在上孤零零地显出细致的光影,温柔得让人心碎”使用比拟的修辞,表现瓷罐的温柔,而这些都是“我”对色彩的理解,表现出作者在清贫色彩单一的童年生活中对美的本能的理解和追求。考生围绕这些内容答题即可。

【21题详解】

试题分析:本题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“分析最后一段画线句的含意”,考生要到文章最后一段找到设题的句子,结合句子中使用的技巧和关键词语来理解句子的含意。“在一个夜晚里惊觉,不知怎么就想到那个瓷罐,想它在清冷的夜色里暗暗站在他与她的房间里,是不是会感到陌生的、隔绝的冷呢”,考生要明确“那个瓷罐”是哪个瓷罐,这个瓷罐上发生了哪些故事,句中的“他与她”又是谁,与“我”是什么关系,“感到陌生、隔绝的冷”的原因是什么。从上文来看,这个瓷罐是“我”送给爱人的礼物,“有一次去他宿舍,我带上了这只瓷罐,放在他书桌上,说是放茶叶的。他笑笑说挺好看的,是古董呢,他并不知晓这瓷罐的历史和我静静陪伴的用心”,这个“瓷罐”上有“我”对美的理解和坚持,有“我”对爱人的情感表达,而现在这些爱都已经成为往事,它也就失去了传达情感的价值,只能是“冷冰冰的摆设”,而关于瓷罐的往事,“他与她”是不知道的,故无法沟通,也无法理解瓷罐的意义和价值。考生围绕这些内容分析概括即可。

【22题详解】

试题分析:本题考查学生探究标题内涵的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“请对标题‘摆设’的内涵加以探究”,考生要先分析标题“摆设”的表面含义,然后结合文章内容分析其在文中的内涵。“摆设”,指陈设,陈设之物,也比喻指空有形式而不起实际作用的东西,从文中来看,“摆设”所指的实物是童年家中摆设的“瓷罐”和母亲颈项间那串圆白的珠子项链;而“摆设”的虚指内涵应结合文中的具体句子分析,如“这对瓷罐在西北常年灰白的天地间,在我们阴暗的房屋和清贫的生活里,装着我童年对绚丽色彩的全部向往”“也许是那时的我对色彩的一种本能理解吧”“现在想想,在那个年代,那么精致的一件瓷器,对刚刚三十岁的妈妈来说或者也是有着非同一般的意义的吧”“是古董呢,他并不知晓这瓷罐的历史和我静静陪伴的用心”“想它在清冷的夜色里暗暗站在他与她的房间里,是不是会感到陌生的、隔绝的冷呢”,结合这些内容可知,“摆设”在“我”的眼中,是美的代表,可以给“我”带来美的熏陶,包含“我”对爱的追求,蕴含着“我”对生命历程的记忆和情感。考生可以结合这些内容分析概括即可。

【点睛】鉴赏表达特色题,须从三方面建立起模式:构建起关于表达特色(表达技巧、艺术表现)的知识网络系统模式。如常见的描写技巧、修辞手法、表现手法,每一方向下的任何一种手法技巧的辨认及表达效果,都应在头脑中建立并储存起来。把握思维模式,从五个角度切入思考。①修辞手法(优先)?;②表现手法(次之)?;③表达方式(其次)?;④?文章章法;⑤语言表达(④⑤两个角度考查时,一般有明确的提示)?。思考分析时的两个结合。?①解答任何表达特色题必须与文章的中心相结合。没有纯客观的艺术技巧,任何艺术技巧都是为文章中心服务的。②解答表达特色题应该和语言相结合。

理解句子的含义主要有如下几种方法:从句子中的重要词语入手,有些句子,只要把其中的重要词语的含义搞清楚,就可以推知整句的含义;从分析句子的位置入手,句子在文中的位置很重要,做题时应从分析句子的位置入手;从分析句子的表达入手,这一方法适合理解那些在表达上有特色的句子,带有赏析的性质,需要还原修辞意或者揭示警戒意或表明双关意;不要人为拔高,这是把句子本身没有的意思强加给作者,这种强加性通常是因为不从句子实际出发,而是把一些不找边际的“思想性强”的优美文词往上加;要学会多角度理解文中的句子。

八、作文。(60分)

23.请以“倾听风的声音”为题,写一篇不少于800字的借景抒情散文。

同课章节目录