【解析版】江苏省扬州市邗江中学(新疆班)2018-2019学年高一(下)期中历史试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】江苏省扬州市邗江中学(新疆班)2018-2019学年高一(下)期中历史试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 90.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-05-31 10:23:54 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019学年江苏省扬州市邗江中学(新疆班)高一(下)期中历史试卷

一、选择题:本题包括35小题,每小题2分,共70分.每小题只有一个选项符合题意.

1.在“欧风美雨”的影响下,中国的近代化艰难起步,社会生活也异彩纷呈。下列服饰既体现了中西合璧又融合了满汉风格的是( )

A.长袍马褂 B.中山装 C.西服 D.旗袍

2.“古者贵贱有章,衣服有别,无敢惑紊者。羔裘豹袖者,望而知为大夫,褐宽博者,望而知为贱役。”材料反映了古代服饰特点之一是( )

A.拘谨 B.呆板 C.等级森严 D.保守

3.1912年9月,上海《申报》载文称:“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名装。”对此理解最恰当的是( )

A.服装种类繁多,追求时尚成主流

B.东西文明碰撞,中西服饰难以共存

C.尊孔复古盛行,服饰改革艰难

D.社会发生巨变,服饰呈现多样化

4.清朝黄遵宪曾作诗曰:“钟声一及时,顷刻不少留。虽有万钧柁,动如绕指柔。”这是在描写( )

A.电话 B.汽车 C.电报 D.火车

5.李鸿章曾赞叹一种西方发明:“无智愚长幼之别,无学习译录之难,人手而能用,着而能得声。坐一室可对百朋,隔颜色而可亲声咳。此亘古未有之便宜,故创行未三十年,遍于各国。其始之达数十里,现已可通数千里。”这项发明是( )

A.火车 B.电话 C.轮船 D.电报

6.“举头铁索路行空,电气能收夺化工。从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。”诗中所赞叹的是( )

A.高架铁路 B.化学工业的发展

C.电报电话 D.火车的发明

7.随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来,这反映了( )

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德

B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.人们对新式交通工具的赞同与认可

D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

8.袁世凯用一万两白银购得一辆“奔驰”送给慈禧,京郊哈德门一个名叫孙富龄的人做御驾 司机,孙富龄跪着开车,需要一手压油门一手压制动一手握方向盘﹣﹣两只手的孙富龄不 久即畏罪潜逃。因为没能找到“三只手”,慈禧又重新回到了她的 16 抬大轿上。导致上述 现象的主要原因是( )

A.有失天朝体统 B.专制皇权体制

C.司机技术不佳 D.坐轿更显威严

9.下表为民国时期各类报纸的部分纪事,根据该纪事无法得出的结论是( )

年份

纪事

《申报》

1918年该报安装美国进口的新式印报机,每小时可印报三万余份

《中央日报》

1932年多次发表“赤化祸害论”的社论

《新民日报》

民国27年,社址所在的县城沦陷,不得不宣布停刊

《救亡情报》

其发刊词说:“抗战救亡”是全国人民的呼声

A.近代科技的进步,为报业发展提供了技术条件

B.民国时期的报纸都以客观公允作为报道原则

C.日本帝国主义的入侵,直接摧残了中国的新闻事业

D.民国时期的各类报纸对研究中国近代史具有一定的史料价值

10.下列史实中哪些有可能是真的?( )

①清末民初,中国报纸上出现征婚广告

②解放战争时期,中国已经拥有自己制造的汽车

③民国时期,西装和中山装已经完全取代长袍马褂成为中国男子的主要服饰

④1949年,部分北京居民可以在家通过电视观看开国大典

A.① B.①② C.①②③④ D.②③④

11.建国以来,我国人民对于时间的掌握发生着变化,有这样的说法:50年代看天上(太阳),70年代看墙上(挂钟),80年代看手上(手表),90年代看腰上(手机).这反映了( )

A.我国人民的生活习惯变化

B.我国人民的生活水平变化

C.我国的轻工业发展很快

D.我国人民的消费观念变化

12.16世纪葡萄牙著名诗人德?卡蒙斯这样深情地描绘他的祖国:“大陆,在这里是尽头;大海,在这里才开头。”诗句中反映了他对祖国引以为豪的是( )

A.成为“海上马车夫” B.垄断欧亚之间的贸易

C.率先开辟新航路 D.处于欧洲商业中心地位

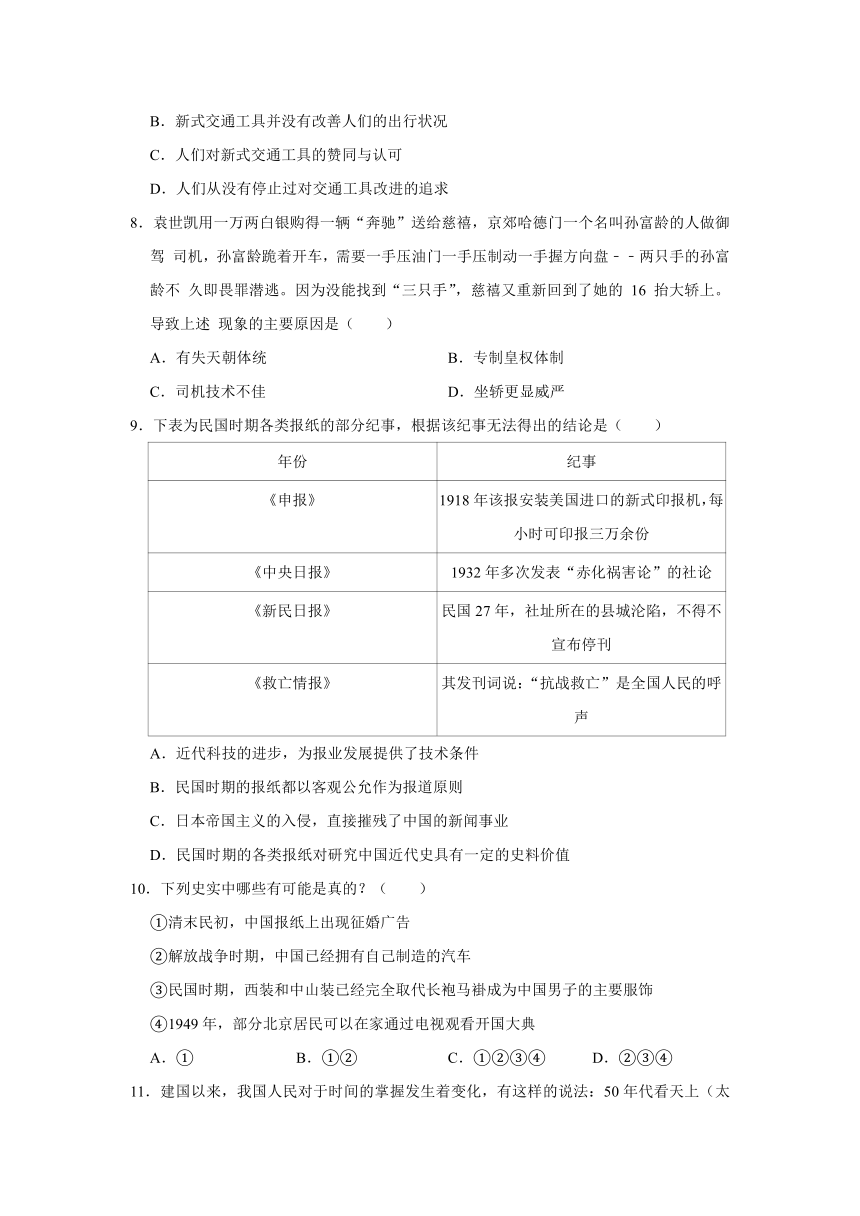

13.15~16世纪,欧洲人为了寻找新的商道,不断探索未知地理。如图中箭头所示航路的开辟者是( )

A.达伽马 B.哥伦布 C.麦哲伦 D.迪亚士

14.16世纪,来自美国的玉米、烟草,亚洲的香料、茶叶,非洲的黄金、象牙等源源不断地流入欧洲市场。这一现象的出现得益于( )

A.新航路的开辟 B.英国成为“日不落帝国”

C.汽船的出现 D.荷兰成为“海上马车夫”

15.16世纪末,西班牙物价水平平均上涨了4倍多,粮价上涨了5倍,英、法、徳等国的物价水平平均上涨了2至2.5倍。一位西班牙人说:“我们这里有个谚语:本地除白银外,所有东西都价格高昂。”这种现象( )

A.造成社会动荡,损害国际贸易

B.由新航路开辟和殖民扩张引起

C.增加生产成本,阻碍经济发展

D.表明西欧已成为世界贸易中心

16.在菲律宾马克坦岛上有一石座铜碑。碑的背面,刻着一段文字:“拉普拉普。1521年4月27日,拉普拉普和他的战士们,在这里打退了西班牙入侵者,杀死了他们的首领。由此,拉普拉普成为击退欧洲人侵略的第一位菲律宾人。”材料中,“西班牙入侵者的首领”是( )

A.迪亚士 B.达伽马 C.哥伦布 D.麦哲伦

17.“到十七世纪中期,它的造船业占当时世界的首位,商船吨位占欧洲总吨位的四分之三。”这里的“它”是指( )

A.英国 B.法国 C.荷兰 D.德国

18.18世纪,西方人所谓的“乌木”买卖成为英国工业革命重要的资本积累方式……“乌木”是( )

A.在亚洲掠夺的檀香木 B.对非洲黑人的蔑称

C.在殖民地掠夺的煤炭 D.对美洲棉花的反称

19.“他们之间有遍布全球的冲突点﹣﹣北大西洋的渔业、东方的商战、美洲的殖民地以及非洲和西印度群岛的奴隶贸易。这些争端直接促成1652至1674年的接连三次的战争。”这里的“他们”是指( )

A.葡萄牙与西班牙 B.英国与西班牙

C.英国与荷兰 D.英国与法国

20.自哥伦布时代起,全球逐渐形成了以欧洲为中心的世界经济体系,世界历史逐渐融合为一部统一的人类历史。这里“统一”的主要方式是( )

A.正常的文化交流 B.西方的殖民掠夺

C.东方的借鉴学习 D.工业革命的推广

21.“市场总是在扩大,需求总是在增加。工场手工业已不能再满足这种需求了。于是蒸汽和机器就引起了工业中的革命”。对这一材料理解正确的是( )

A.英国最早发生了工业革命

B.市场是直接导致工业革命发生的重要因素

C.科技直接引起了工业革命

D.工场手工业的生产能满足市场的需求

22.全球因焚烧矿物燃料而释放出的以二氧化碳形式存在的碳排放量节节攀升,产生的温室效应必然导致全球气候变暖。这种现象的出现起始于( )

A.经典力学体系的形成 B.蒸汽机的大量使用

C.发电机等发明的出现 D.人类对核能的利用

23.1831年,英国出版的《机器的成绩》一书中写道:两个世纪以前一千人当中没有一个人穿袜子。……现在,一千个人当中没有一个人不穿袜子。造成这一现象的主要原因是( )

A.殖民扩张和掠夺 B.电力的广泛应用

C.工业革命的进行 D.垄断组织的形成

24.从三聚氰胺事件的重击、瘦肉精事件的炸雷、上海染色馒头的喧闹,到塑化剂事件,食品安全问题已然成为国人心中挥之不去的梦魇。而这一系列食品安全问题的出现,背后都有化学添加剂的阴影。这类问题的出现最早可以追溯到( )

A.新航路开辟 B.第一次工业革命

C.第二次工业革命 D.第三次科技革命

25.据《全球通史》记载,(1870年以后)工业研究的实验室,装备着昂贵的仪器,配备着对指定问题进行系统研究的训练有素的科学家,它们取代了孤独的发明者的阁楼和作坊。这段材料反映了第二次工业革命的重要特点是( )

A.兴起于重工业 B.电力的广泛使用

C.科学和技术紧密结合 D.发明多出自实践经验

26.“妈妈,天气这么冷,你为什么不生起火炉呢?”妈妈叹了口气,说:“因为我们家里没有煤,你爸爸失业了,我们没有钱买煤。”“妈妈,爸爸为什么会失业呢?”“因为煤太多了。”这是1929年~1933年的某一个冬天里一家母子的对话。对此理解,不正确的是( )

A.这一现象的原因是1929年至1933年世界经济危机

B.当时,生产和市场之间的矛盾日益尖锐

C.失业成了社会生活中主要的现实问题

D.导火线是纽约股票市场的暴涨

27.有经济学者认为:“美国国内经济的不平衡与国际经济的不平衡一样严重,其根本原因在于工资落后于不断上升的生产率,从1920年到1929年,工人每小时的工资只上升了2%,而其生产率却猛增了55%。”该材料显示,造成1929年经济危机的一个重要原因是( )

A.社会基本矛盾的尖锐 B.生产的相对过剩严重

C.美国经济的虚假繁荣 D.自由放任的经济政策

28.《全国工业复兴法》规定:由国家调节雇主和工人的关系,雇员有权组织起来集体谈判雇佣合同,禁止以参加公司工会作为雇佣条件。这一规定的主要目的是。( )

A.促进供需平衡 B.防止盲目竞争

C.实行计划经济 D.缓和阶级矛盾

29.如图照片记录了20世纪30年代美国农场主把大量牛奶直接倒入下水道的场景。罗斯福总统应对此类事件所采取的具体措施是( )

A.减耕减产,稳定产品价格

B.成立工会,保障工人权利

C.货币贬值,刺激商品出口

D.整顿金融,防止过度投机

30.海报是一种扩大宣传,辐射大众的艺术形式,其细节折射了一个时代的风云变化。右图是20世纪30年代美国一重大改革中的某项政策宣传画,为了执行这一政策,政府采取的主要措施是( )

A.直接发放救济物资 B.建立社会保障体系

C.减耕减产补贴农业 D.兴办基础公共工程

31.罗斯福在1934年6月8日咨文中说:“根据我国宪法,联邦政府所以建立的目的之一是增进全民之福利,提供福利所依存的这种保障是我们的明确职责。”1935年美国《社会保障法》出台。该法的出台,本质上反映了( )

A.国家干预经济发展的新模式

B.“福利国家”的建立

C.社会救济问题的基本解决

D.美国经济的恢复与发展

32.1980年,美国通货膨胀率接近10%,有25%的企业开工不足。里根上台后,……要求政府、企业主和雇工三者共同承担社会保障基金来源,并鼓励私人企业投资保障行业,提倡由“福利国家”过渡为“福利社会”。这表明当时的美国( )

A.政府加大社会福利资金投入

B.减少国家干预经济的程度

C.开创了资本主义福利制度的先河

D.增加国有经济的比重

33.20 世纪 50 年代,美国政府用于采购商品和支付劳务费用的总金额超过了国民生 产总值的 1/5,并鼓励资本家按照政府的计划进行投资。这表明( )

A.政府加强了国民经济的宏观调控

B.开始走上了计划经济的道路

C.美国的黄金储备减少,美元贬值加剧

D.美国推行了社会福利政策

34.“New Economy”是战后资本主义发展的一大新变化。它出现于下列哪一位美国总统在位时( )

A.Herbert C、Hoover B.Ronald W、Reagan

C.Bill C1inton D.F、D、Roosevelt

35.《当代西方“福利国家”政策分析》:“福利国家”政策的实施,对减少社会不公,抑制两极分化从而缓和社会矛盾,具有明显的“消解阀”作用,它增加了消费,扩大了市场,增加了就业,对经济周期进行一定的调节,等等,对资本主义经济发展起到了较大的促进作用。可见“福利国家”政策避免了严重的社会危机,巩固了资产阶级的统治地位,维护了资本主义社会的稳定。对材料理解有误的是( )

A.有助于稳定社会秩序

B.推动了社会物质水平的提高

C.缩小了贫富间的差距

D.调动工作的积极性

二、非选择题:本大题共3小题30分

36.(10分)近代以来,人们的婚姻观念逐渐改变。阅读下列材料:材料一 父母之命这句话固然视为天经地义不可改易的,但是我们现在做父母的应该要晓得,这几千年来的礼教风俗到了今天决计行不通!……做父母的应该要明白些现在世界的大势!闭关自守,做不到了;农业经济组织下的状态,保不住了。

﹣﹣陆秋心《婚姻问题的三个时期》(《新妇女》1920年4月15日)

材料二 我在小姊妹的帮忙下,加入了家庭妇联。我看见姊妹们加紧生产,努力学习文化,便愈感到自己的落后,我要好好地向姊妹们学习,我也加入了学习班。新婚姻法颁布以后,小姊妹张丽娟告诉我,说可以到家庭妇联申请向朱家离婚,婆婆没有理由阻拦我,于是我离婚了,我自由了。

﹣﹣《一个童养媳的新生》(1950年9月1日《解放日报》)

材料三 婚姻不是件私事;……在任何地方一个男子或女子要得到一个配偶,没有不经过一番社会规定的手续。

﹣﹣费孝通《生育制度》

(1)请回答:据材料一、二,人们的婚姻态度发生了怎样的变化?

(2)据材料一并结合所学知识,说明作为婚俗背景的经济基础和家庭关系,从传统到近代发生了怎样的变化?材料二中“我”的婚姻态度发生变化的社会条件是什么?

(3)据材料一、三,不同学者在婚姻自由度问题上的视角分别是什么?我们应如何全面认识这一问题》?

37.(10分)阅读下列材料:

材料一“我们唯一值得恐惧的就是恐惧本身﹣﹣会使我们由后退转而前进所需的努力陷于瘫痪的那种无名的、没有道理的、毫无根据的……”“我们不能只要有所得,也要有所贡献:我们要前进,我们就必须像一支有训练而忠诚的军队那样,为了共同的纪律而乐意有所牺牲,因为没有这样的纪律就不可能前进,就不可能实现有效的领导。”

﹣﹣罗斯福总统的首次就职演说

材料二“作为一个国家,我们拒绝了任何彻底的革命计划。为了永远纠正我们经济制度中的严重缺点,我们依靠的是旧民主秩序的新应用。”

﹣﹣罗斯福

回答问题:

(1)从材料一中可以反映出罗斯福面对经济危机是什么态度?

(2)根据材料一说明罗斯福所强调的“纪律”、“实现有效的领导”与胡佛政府的政策有何不同?

(3)材料一中提到的“恐惧”指什么?材料二中的“彻底的革命计划”指什么?

(4)新政的实施是否如罗斯福所说的“永远纠正”了“我们经济制度中的严重缺陷”?为什么?

38.(10分)人类社会的古代几大区域呈点状分布,相互间基本处于隔绝状态,孤立地发展着。伴随工业文明的发展进程,世界逐渐连接成为一个整体。

请回答下列问题:

(1)15世纪末,新航路的开辟使世界几大主要文明区域连接起来。请写出开辟新航路的两位著名航海家。分析新航路开辟对世界市场形成的意义。

(2)工业文明兴起,人类社会从分散的地域性历史向整体的世界历史实现重在跨越。概括指出两次工业革命各自对资本主义世界市场产生的重大影响。

(3)工业文明和资本主义世界市场的形成,对19世纪四十到六七十年代中国经济结构的变动产生了怎样的影响?

2018-2019学年江苏省扬州市邗江中学(新疆班)高一(下)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:本题包括35小题,每小题2分,共70分.每小题只有一个选项符合题意.

1.【解答】依据题干“中西合璧又融合了满汉风格”,长袍马褂是中国的传统服饰,没有体现中西合璧又融合了满汉风格,故A项错误。

中山装虽然体现中西合璧,但是没有体现融合了满汉风格,故B项错误。

西服是西方的服饰,没有体现中西合璧又融合了满汉风格,故C项错误。

旗袍既体现了中西合璧,又融合了满汉风格,故D项正确。

故选:D。

2.【解答】通过材料中“古者贵贱有章,衣服有别”可以看出古代服饰的特点就是通过服饰可以区别等级;

故选:C。

3.【解答】根据题干提供的信息“1912年”,结合所学知识可知,服饰的变化在某种程度上主要是政治变动的体现,辛亥革命推翻了清政府,促进了社会生活的变化,服饰呈现多样化。故D项正确。

A项不是题干的主旨,应排除。

BC两项不符合史实,应排除。

故选:D。

4.【解答】依据题干“钟声一及时,顷刻不少留”形容其比较准时,讲究时间;“虽有万钧柁,动如绕指柔”形容其虽然笨重,但是速度很快,由此可以看出,这符合火车的特点,故D项正确,其余三项均不符合题意,应排除。

故选:D。

5.【解答】根据材料“人手而能用,着而能得声。坐一室可对百朋,隔颜色而可亲声咳”,结合所学知识可知,该项发明操作简单、能够远距离传输声音,符合电话特征,故B项正确。

ACD不符合题意,应排除。

故选:B。

6.【解答】从材料内容可以看出是强调通讯工具的发展,而且具备电气化的特点,结合第二次工业革命的特征,我们可知这应该主要是电报和电话的作用。

故选:C。

7.【解答】根据材料“乘客不分男女座”体现了不分男女、等级的特点,是对封建社会男女有别的传统封建伦理道德的冲击,A项正确;B、C背离材料,D项材料没有体现。

故选:A。

8.【解答】主要原因一般与问题实质有关,有失天朝体统和坐轿更显威严都是表面现象,故A、D错误;

司机跪着开车体现了等级森严,也就是皇权专制,故B正确;

司机跪着开车操作困难,与司机技术无关,故C错误。

故选:B。

9.【解答】中国近代报刊事业的发展在很大程度上以政论性的报刊占据主导地位,而政治争论和攻伐也大多见诸报刊,这在一定程度上影响了报刊客观公正地报道新闻信息,如表格信息中国民党机关报《中央日报》对共产党采用了大量的诬蔑之词有失公允,故B项说法错误,符合题意。ACD三项说法正确,不符合题意,应排除。

故选:B。

10.【解答】结合所学可知,中国出现报纸是在鸦片战争后,征婚广告出现在19世纪末,故①正确。

新中国成立后,一五计划期间中国开始拥有自己制造的汽车,故②错误。

西装和中山装并没有完全取代长袍马褂,而是新旧并存,故③错误。

1958年北京电视台开始试播,标志中国电视业的诞生,故④错误,故A项正确。

故选:A。

11.【解答】材料说明从20世纪50年代到90年代中国人民获取时间信息的途径发生了多重变化,这是由于社会经济发展和科技进步的结果,它能反映我国人民生活水平发生了巨大变化,故B正确。

ACD三项表述不符合题意,材料不能体现出三者内涵。故排除。

故选:B。

12.【解答】A.材料反映的是葡萄牙的情况,选项反映的是荷兰。

B.葡萄牙并没有垄断欧亚之间的贸易。

C.葡萄牙最早进行新航路的开辟,符合材料中大海,在这里才开头的意思。

D.处于欧洲商业中心地位应该是大西洋沿岸的各个国家。

故选:C。

13.【解答】从材料图片可以看出是从欧洲到达印度的新航线的开辟,结合新航路开辟的过程,我们可知这位航海家应该是达伽马。

故选:A。

14.【解答】结合所学可知,新航路开辟后,出现了“商业革命”,欧洲商品流通的数量和品种增多,以西欧为中心的世界市场雏形开始出现,题干现象正是“商业革命”的表现,是由新航路开辟引起的,故A项正确。

英国成为“日不落帝国”是在18世纪中期,与题干时间“16世纪”不符,故B项错误。

汽船的出现是在第一次工业革命时期,与题干时间“16世纪”不符,故C项错误。

荷兰成为“海上马车夫”是在17世纪,与题干时间“16世纪”不符,故D项错误。

故选:A。

15.【解答】“我们这里有个谚语:本地除白银外,所有东西都价格高昂”体现出新航路开辟后欧洲的“价格革命”,故B项正确;

“价格革命”推动了国际贸易和经济发展,故AC项错误;

D项是“商业革命”的表现,故错误。

故选:B。

16.【解答】从材料的时间可以看出,这应该是麦哲伦全球航行时期到达了菲律宾,所以当时西班牙的入侵者首领就是麦哲伦。

故选:D。

17.【解答】从材料可以看出17世纪这个国家拥有欧洲商船总数量的3/4.造船占当时世界之首,结合所学知识,我们可知这应该是荷兰,17世纪它被称为海上马车夫。

故选:C。

18.【解答】材料反映的是资本主义原始积累的重要方式,结合材料中的乌木,我们可以想到这应该是指贩卖黑人奴隶,所以乌木是对黑人的蔑称。

故选:B。

19.【解答】依据题干“这些争端直接促成1652至1674年的接连三次的战争”,根据所学,1652至1674年英荷两国之间爆发战争,三次战争后,荷兰丧失了海上霸主地位,失去了北美的殖民地。因此本题中“他们”是指英国与荷兰,故C项正确。其余三项均不符合题意,应排除。

故选:C。

20.【解答】本题主要考查西方列强的殖民扩张相关史实,结合世界市场形成的过程来分析,其形成是在欧洲列强的扩张过程中。新航路开辟后,正是经过西方国家的殖民扩张与掠夺,把亚非拉的落后国家卷进世界体系中来的,整个世界才逐渐统一在一起,据此分析可知B符合题意;

正常文化交流和东方的借鉴学习不是推动世界历史融合的主要原因,排除A、C;

工业革命的完成,是世界市场初步形成,但在此之前,世界之间的联系已经密切,排除D;

故选:B。

21.【解答】从材料中可以看出,“市场的扩大,需求的增加,引起了工业革命”,说明工业革命发生的直接原因是工场手工业无法满足不断扩大的市场需求,故B项正确。

AC两项材料中没有体现,应排除。

D项是对材料的误解,应排除。

故选:B。

22.【解答】A.经典力学体系的形成,没有焚烧矿物燃料,故排除;

B.据材料“全球因焚烧矿物燃料而释放出的以二氧化碳形式存在的碳排放量节节攀升,产生的温室效应必然导致全球气候变暖”,结合所学知识可知,这种现象的出现起始于蒸汽机的大量使用,对煤炭的燃烧,故正确;

C.发电机等发明的出现,不是这种现象的出现最早的时期,故排除;

D.人类对核能的利用,不需要焚烧矿物燃料,故排除;

故选:B。

23.【解答】从材料中“没有一个人穿袜子”到“没有一个人不穿袜子”反映的是社会生产力的发展;从1831年、《机器的成绩》可以看出该事件发生于工业革命即将结束,机器大工业兴起的时期,故C正确;

A在第一次工业革命之前,排除;

BD是在第二次工业革命时期,排除。

故选:C。

24.【解答】注意题干信息“最早”,依据题干“化学添加剂”,结合所学可知,题干材料的现象是由于第二次工业革命时期化学工业的建立带来的结果,故C项正确。

AB两项时期没有出现化学添加剂,应排除。

D项不符合“最早”,应排除。

故选:C。

25.【解答】A.材料并不能体现出重工业和轻工业的差别。

B.材料看不出电力的广泛使用。

C.实验室研究在第二次工业革命中非常普遍,用科技创造的模式完全不同,说明科学和技术联系日益密切。

D.发明多出自实践经验,是第一次工业革命的成就特点。

故选:C。

26.【解答】A.材料反映的是1929年经济危机时,一方面产能过剩,另一方面大量工人失业,人民生活贫困。

B.材料能够看出当时的生产和市场之间有矛盾,产品大量过剩。

C.材料可以看出当时人们的生活很困苦,失业是社会生活中主要的现实问题。

D.材料看不出股市爆炸是导致危机的原因,危机爆发的原因是股市暴跌。

故选:D。

27.【解答】A.材料体现不出资本主义社会的基本矛盾。

B.从材料可以看出,工人生产的东西增多了,但是工人的工资上升却没有这么快,说明产品相对过剩,是相对于工人的购买能力。

C.材料没有看出美国经济的虚假繁荣。

D.材料体现不出自由放任的政策。

故选:B。

28.【解答】材料中反映的是罗斯福新政时期对工业的调整措施,但是具体涉及到的是资本家和工人之间的关系,结合所学知识,我们可知这主要是为了协调缓和阶级矛盾。

故选:D。

29.【解答】根据所学,新政中政府通过奖励补偿等手段来压缩农业产量,调整农业生产结构。这样有利于稳定农产品价格,改善农业生产环境,故A正确;BCD项与农业政策无关,故排除。

故选:A。

30.【解答】20世纪30年代美国一重大改革应是指罗斯福新政,新政推行“以工代赈”,建立专门政府机构,兴办工程,增加就业,刺激消费和生产,稳定社会秩序,故D正确;

ABC都与提供工作没有直接关系,排除。

故选:D。

31.【解答】A.从材料内容明显可以看出,这体现的是罗斯福新政时期国家干预经济的新模式。

B.福利国家的建立主要是在二战结束以后。

C.材料没有反映出社会救济问题已经基本解决。

D.材料看不出美国经济的恢复与发展。

故选:A。

32.【解答】结合所学可知,里根上台后,面对当时美国面临的经济霸主地位衰落、经济处于“滞涨”状态,采取供给学派和货币学派理论,实行减少国家对经济的干预政策,减少财政负担,让政府、企业主和雇工三者共同承担社会保障基金,这正是题干材料的体现,故B项正确。

AD两项是加强国家对经济干预的表现,不符合题意,应排除。

开创了资本主义福利制度的先河是罗斯福新政,故C项错误。

故选:B。

33.【解答】根据题干材料“美国政府用于采购商品和支付劳务费用的总金额超过了国民生 产总值的 1/5,并鼓励资本家按照政府的计划进行投资”结合教材所学知识可知材料表明政府加强了国民经济的宏观调控。

故选:A。

34.【解答】从材料中的英文可以看出是指新经济,这是美国克林顿总统执政时期出现的经济现象,选项之中只有C是指克林顿总统。

故选:C。

35.【解答】A.材料中福利国家措施有利于稳定社会秩序。

B.福利国家制度在一定程度上推动了社会物质水平的提高。

C.福利国家在一定程度上缩小了贫富差距。

D.福利国家制度容易导致懒人现象的出现,不利于提高人们的工作积极性。

故选:D。

二、非选择题:本大题共3小题30分

36.【解答】(1)本小问的变化,依据材料一可知,反映的是遵从父母之命,依据材料二可知,反映的是追求婚姻自由,因此变化是从遵从父母之命到追求婚姻自由。

(2)第一小问的变化,依据材料一,结合所学可知,经济基础从传统小农经济到近代工商业的发展; 家庭关系从传统纲常伦理(父为子纲)到家庭成员的平等自由。第二小问的社会条件,依据材料二的时间“1950年”以及信息“新婚姻法颁布以后”、“可以到家庭妇联申请向朱家离婚”可以得出社会条件是社会制度的变革(新中国的成立);社团组织(家庭妇联)的支持;法律保障(新婚姻法的颁布)。

(3)第一小问的视角,依据材料一可知,视角是历史考察;依据材料三可知,视角是社会关系考察。第二小问的认识,属于开放性题,由三则材料,结合所学可知,随着社会的发展,婚姻当事人越来越自由,但处于社会关系中的人,婚姻自由总是相对的。

故答案为:

(1)变化:从遵从父母之命到追求婚姻自由。

(2)经济基础:从传统小农经济到近代工商业的发展。

家庭关系:从传统纲常伦理(父为子纲)到家庭成员的平等自由。

社会条件:社会制度的变革(新中国的成立);社团组织(家庭妇联)的支持;法律保障(新婚姻法的颁布)。

(3)视角:历史考察;社会关系考察。

认识:随着社会的发展,婚姻当事人越来越自由,但处于社会关系中的人,婚姻自由总是相对的。

37.【解答】(1)从材料可以看出罗斯福面对经济危机的态度是,要摆脱经济危机,推行新政,并且充满信心。

(2)材料中罗斯福的新政是国家干预经济的措施,而胡佛采取的是自由放任的政策。

(3)材料一中所知的恐惧,是指1929年经济危机带来的政治危机,材料二中的彻底的革命计划应该是指推翻资本主义制度,可能建立社会主义制度,也可能走向法西斯道路。

(4)结合所学知识,我们可知罗斯福并没有真正的永远纠正经济危机的缺陷,它不可能解决资本主义社会的基本矛盾,不可能根本上消除经济危机。

故答案为:

(1)罗斯福对摆脱危机、推行“新政”充满信心。

(2)罗斯福:国家干预经济,胡佛:自由放任政策。

(3)“恐惧”指经济危机所带来的政治危机。“彻底的革命计划”指推翻资本主义制度。或:建立社会主义制度和走法西斯道路。

(4)没有。原因:新政不可能解决资本主义制度的基本矛盾(生产社会化与生产资料私人占有之间的矛盾),不能从根本上消除资本主义经济危机。

38.【解答】本题为基础知识考查题,根据教材内容回答即可。

故答案为:

(1)达伽马、哥伦布。世界市场的雏形开始出现;世界形成一个密不可分得整体,各地的联系加强;对外殖民扩张活动兴起。

(2)第一次工业革命使世界各地的联系更加紧密,19世纪中后期,世界市场初步形成;第二次工业革命进一步密切世界的经济联系,19世纪末20世纪初世界市场完全形成。

(3)自然经济逐渐解体,洋务运动兴起,中国民族资本主义产生。

一、选择题:本题包括35小题,每小题2分,共70分.每小题只有一个选项符合题意.

1.在“欧风美雨”的影响下,中国的近代化艰难起步,社会生活也异彩纷呈。下列服饰既体现了中西合璧又融合了满汉风格的是( )

A.长袍马褂 B.中山装 C.西服 D.旗袍

2.“古者贵贱有章,衣服有别,无敢惑紊者。羔裘豹袖者,望而知为大夫,褐宽博者,望而知为贱役。”材料反映了古代服饰特点之一是( )

A.拘谨 B.呆板 C.等级森严 D.保守

3.1912年9月,上海《申报》载文称:“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名装。”对此理解最恰当的是( )

A.服装种类繁多,追求时尚成主流

B.东西文明碰撞,中西服饰难以共存

C.尊孔复古盛行,服饰改革艰难

D.社会发生巨变,服饰呈现多样化

4.清朝黄遵宪曾作诗曰:“钟声一及时,顷刻不少留。虽有万钧柁,动如绕指柔。”这是在描写( )

A.电话 B.汽车 C.电报 D.火车

5.李鸿章曾赞叹一种西方发明:“无智愚长幼之别,无学习译录之难,人手而能用,着而能得声。坐一室可对百朋,隔颜色而可亲声咳。此亘古未有之便宜,故创行未三十年,遍于各国。其始之达数十里,现已可通数千里。”这项发明是( )

A.火车 B.电话 C.轮船 D.电报

6.“举头铁索路行空,电气能收夺化工。从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。”诗中所赞叹的是( )

A.高架铁路 B.化学工业的发展

C.电报电话 D.火车的发明

7.随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来,这反映了( )

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德

B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.人们对新式交通工具的赞同与认可

D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

8.袁世凯用一万两白银购得一辆“奔驰”送给慈禧,京郊哈德门一个名叫孙富龄的人做御驾 司机,孙富龄跪着开车,需要一手压油门一手压制动一手握方向盘﹣﹣两只手的孙富龄不 久即畏罪潜逃。因为没能找到“三只手”,慈禧又重新回到了她的 16 抬大轿上。导致上述 现象的主要原因是( )

A.有失天朝体统 B.专制皇权体制

C.司机技术不佳 D.坐轿更显威严

9.下表为民国时期各类报纸的部分纪事,根据该纪事无法得出的结论是( )

年份

纪事

《申报》

1918年该报安装美国进口的新式印报机,每小时可印报三万余份

《中央日报》

1932年多次发表“赤化祸害论”的社论

《新民日报》

民国27年,社址所在的县城沦陷,不得不宣布停刊

《救亡情报》

其发刊词说:“抗战救亡”是全国人民的呼声

A.近代科技的进步,为报业发展提供了技术条件

B.民国时期的报纸都以客观公允作为报道原则

C.日本帝国主义的入侵,直接摧残了中国的新闻事业

D.民国时期的各类报纸对研究中国近代史具有一定的史料价值

10.下列史实中哪些有可能是真的?( )

①清末民初,中国报纸上出现征婚广告

②解放战争时期,中国已经拥有自己制造的汽车

③民国时期,西装和中山装已经完全取代长袍马褂成为中国男子的主要服饰

④1949年,部分北京居民可以在家通过电视观看开国大典

A.① B.①② C.①②③④ D.②③④

11.建国以来,我国人民对于时间的掌握发生着变化,有这样的说法:50年代看天上(太阳),70年代看墙上(挂钟),80年代看手上(手表),90年代看腰上(手机).这反映了( )

A.我国人民的生活习惯变化

B.我国人民的生活水平变化

C.我国的轻工业发展很快

D.我国人民的消费观念变化

12.16世纪葡萄牙著名诗人德?卡蒙斯这样深情地描绘他的祖国:“大陆,在这里是尽头;大海,在这里才开头。”诗句中反映了他对祖国引以为豪的是( )

A.成为“海上马车夫” B.垄断欧亚之间的贸易

C.率先开辟新航路 D.处于欧洲商业中心地位

13.15~16世纪,欧洲人为了寻找新的商道,不断探索未知地理。如图中箭头所示航路的开辟者是( )

A.达伽马 B.哥伦布 C.麦哲伦 D.迪亚士

14.16世纪,来自美国的玉米、烟草,亚洲的香料、茶叶,非洲的黄金、象牙等源源不断地流入欧洲市场。这一现象的出现得益于( )

A.新航路的开辟 B.英国成为“日不落帝国”

C.汽船的出现 D.荷兰成为“海上马车夫”

15.16世纪末,西班牙物价水平平均上涨了4倍多,粮价上涨了5倍,英、法、徳等国的物价水平平均上涨了2至2.5倍。一位西班牙人说:“我们这里有个谚语:本地除白银外,所有东西都价格高昂。”这种现象( )

A.造成社会动荡,损害国际贸易

B.由新航路开辟和殖民扩张引起

C.增加生产成本,阻碍经济发展

D.表明西欧已成为世界贸易中心

16.在菲律宾马克坦岛上有一石座铜碑。碑的背面,刻着一段文字:“拉普拉普。1521年4月27日,拉普拉普和他的战士们,在这里打退了西班牙入侵者,杀死了他们的首领。由此,拉普拉普成为击退欧洲人侵略的第一位菲律宾人。”材料中,“西班牙入侵者的首领”是( )

A.迪亚士 B.达伽马 C.哥伦布 D.麦哲伦

17.“到十七世纪中期,它的造船业占当时世界的首位,商船吨位占欧洲总吨位的四分之三。”这里的“它”是指( )

A.英国 B.法国 C.荷兰 D.德国

18.18世纪,西方人所谓的“乌木”买卖成为英国工业革命重要的资本积累方式……“乌木”是( )

A.在亚洲掠夺的檀香木 B.对非洲黑人的蔑称

C.在殖民地掠夺的煤炭 D.对美洲棉花的反称

19.“他们之间有遍布全球的冲突点﹣﹣北大西洋的渔业、东方的商战、美洲的殖民地以及非洲和西印度群岛的奴隶贸易。这些争端直接促成1652至1674年的接连三次的战争。”这里的“他们”是指( )

A.葡萄牙与西班牙 B.英国与西班牙

C.英国与荷兰 D.英国与法国

20.自哥伦布时代起,全球逐渐形成了以欧洲为中心的世界经济体系,世界历史逐渐融合为一部统一的人类历史。这里“统一”的主要方式是( )

A.正常的文化交流 B.西方的殖民掠夺

C.东方的借鉴学习 D.工业革命的推广

21.“市场总是在扩大,需求总是在增加。工场手工业已不能再满足这种需求了。于是蒸汽和机器就引起了工业中的革命”。对这一材料理解正确的是( )

A.英国最早发生了工业革命

B.市场是直接导致工业革命发生的重要因素

C.科技直接引起了工业革命

D.工场手工业的生产能满足市场的需求

22.全球因焚烧矿物燃料而释放出的以二氧化碳形式存在的碳排放量节节攀升,产生的温室效应必然导致全球气候变暖。这种现象的出现起始于( )

A.经典力学体系的形成 B.蒸汽机的大量使用

C.发电机等发明的出现 D.人类对核能的利用

23.1831年,英国出版的《机器的成绩》一书中写道:两个世纪以前一千人当中没有一个人穿袜子。……现在,一千个人当中没有一个人不穿袜子。造成这一现象的主要原因是( )

A.殖民扩张和掠夺 B.电力的广泛应用

C.工业革命的进行 D.垄断组织的形成

24.从三聚氰胺事件的重击、瘦肉精事件的炸雷、上海染色馒头的喧闹,到塑化剂事件,食品安全问题已然成为国人心中挥之不去的梦魇。而这一系列食品安全问题的出现,背后都有化学添加剂的阴影。这类问题的出现最早可以追溯到( )

A.新航路开辟 B.第一次工业革命

C.第二次工业革命 D.第三次科技革命

25.据《全球通史》记载,(1870年以后)工业研究的实验室,装备着昂贵的仪器,配备着对指定问题进行系统研究的训练有素的科学家,它们取代了孤独的发明者的阁楼和作坊。这段材料反映了第二次工业革命的重要特点是( )

A.兴起于重工业 B.电力的广泛使用

C.科学和技术紧密结合 D.发明多出自实践经验

26.“妈妈,天气这么冷,你为什么不生起火炉呢?”妈妈叹了口气,说:“因为我们家里没有煤,你爸爸失业了,我们没有钱买煤。”“妈妈,爸爸为什么会失业呢?”“因为煤太多了。”这是1929年~1933年的某一个冬天里一家母子的对话。对此理解,不正确的是( )

A.这一现象的原因是1929年至1933年世界经济危机

B.当时,生产和市场之间的矛盾日益尖锐

C.失业成了社会生活中主要的现实问题

D.导火线是纽约股票市场的暴涨

27.有经济学者认为:“美国国内经济的不平衡与国际经济的不平衡一样严重,其根本原因在于工资落后于不断上升的生产率,从1920年到1929年,工人每小时的工资只上升了2%,而其生产率却猛增了55%。”该材料显示,造成1929年经济危机的一个重要原因是( )

A.社会基本矛盾的尖锐 B.生产的相对过剩严重

C.美国经济的虚假繁荣 D.自由放任的经济政策

28.《全国工业复兴法》规定:由国家调节雇主和工人的关系,雇员有权组织起来集体谈判雇佣合同,禁止以参加公司工会作为雇佣条件。这一规定的主要目的是。( )

A.促进供需平衡 B.防止盲目竞争

C.实行计划经济 D.缓和阶级矛盾

29.如图照片记录了20世纪30年代美国农场主把大量牛奶直接倒入下水道的场景。罗斯福总统应对此类事件所采取的具体措施是( )

A.减耕减产,稳定产品价格

B.成立工会,保障工人权利

C.货币贬值,刺激商品出口

D.整顿金融,防止过度投机

30.海报是一种扩大宣传,辐射大众的艺术形式,其细节折射了一个时代的风云变化。右图是20世纪30年代美国一重大改革中的某项政策宣传画,为了执行这一政策,政府采取的主要措施是( )

A.直接发放救济物资 B.建立社会保障体系

C.减耕减产补贴农业 D.兴办基础公共工程

31.罗斯福在1934年6月8日咨文中说:“根据我国宪法,联邦政府所以建立的目的之一是增进全民之福利,提供福利所依存的这种保障是我们的明确职责。”1935年美国《社会保障法》出台。该法的出台,本质上反映了( )

A.国家干预经济发展的新模式

B.“福利国家”的建立

C.社会救济问题的基本解决

D.美国经济的恢复与发展

32.1980年,美国通货膨胀率接近10%,有25%的企业开工不足。里根上台后,……要求政府、企业主和雇工三者共同承担社会保障基金来源,并鼓励私人企业投资保障行业,提倡由“福利国家”过渡为“福利社会”。这表明当时的美国( )

A.政府加大社会福利资金投入

B.减少国家干预经济的程度

C.开创了资本主义福利制度的先河

D.增加国有经济的比重

33.20 世纪 50 年代,美国政府用于采购商品和支付劳务费用的总金额超过了国民生 产总值的 1/5,并鼓励资本家按照政府的计划进行投资。这表明( )

A.政府加强了国民经济的宏观调控

B.开始走上了计划经济的道路

C.美国的黄金储备减少,美元贬值加剧

D.美国推行了社会福利政策

34.“New Economy”是战后资本主义发展的一大新变化。它出现于下列哪一位美国总统在位时( )

A.Herbert C、Hoover B.Ronald W、Reagan

C.Bill C1inton D.F、D、Roosevelt

35.《当代西方“福利国家”政策分析》:“福利国家”政策的实施,对减少社会不公,抑制两极分化从而缓和社会矛盾,具有明显的“消解阀”作用,它增加了消费,扩大了市场,增加了就业,对经济周期进行一定的调节,等等,对资本主义经济发展起到了较大的促进作用。可见“福利国家”政策避免了严重的社会危机,巩固了资产阶级的统治地位,维护了资本主义社会的稳定。对材料理解有误的是( )

A.有助于稳定社会秩序

B.推动了社会物质水平的提高

C.缩小了贫富间的差距

D.调动工作的积极性

二、非选择题:本大题共3小题30分

36.(10分)近代以来,人们的婚姻观念逐渐改变。阅读下列材料:材料一 父母之命这句话固然视为天经地义不可改易的,但是我们现在做父母的应该要晓得,这几千年来的礼教风俗到了今天决计行不通!……做父母的应该要明白些现在世界的大势!闭关自守,做不到了;农业经济组织下的状态,保不住了。

﹣﹣陆秋心《婚姻问题的三个时期》(《新妇女》1920年4月15日)

材料二 我在小姊妹的帮忙下,加入了家庭妇联。我看见姊妹们加紧生产,努力学习文化,便愈感到自己的落后,我要好好地向姊妹们学习,我也加入了学习班。新婚姻法颁布以后,小姊妹张丽娟告诉我,说可以到家庭妇联申请向朱家离婚,婆婆没有理由阻拦我,于是我离婚了,我自由了。

﹣﹣《一个童养媳的新生》(1950年9月1日《解放日报》)

材料三 婚姻不是件私事;……在任何地方一个男子或女子要得到一个配偶,没有不经过一番社会规定的手续。

﹣﹣费孝通《生育制度》

(1)请回答:据材料一、二,人们的婚姻态度发生了怎样的变化?

(2)据材料一并结合所学知识,说明作为婚俗背景的经济基础和家庭关系,从传统到近代发生了怎样的变化?材料二中“我”的婚姻态度发生变化的社会条件是什么?

(3)据材料一、三,不同学者在婚姻自由度问题上的视角分别是什么?我们应如何全面认识这一问题》?

37.(10分)阅读下列材料:

材料一“我们唯一值得恐惧的就是恐惧本身﹣﹣会使我们由后退转而前进所需的努力陷于瘫痪的那种无名的、没有道理的、毫无根据的……”“我们不能只要有所得,也要有所贡献:我们要前进,我们就必须像一支有训练而忠诚的军队那样,为了共同的纪律而乐意有所牺牲,因为没有这样的纪律就不可能前进,就不可能实现有效的领导。”

﹣﹣罗斯福总统的首次就职演说

材料二“作为一个国家,我们拒绝了任何彻底的革命计划。为了永远纠正我们经济制度中的严重缺点,我们依靠的是旧民主秩序的新应用。”

﹣﹣罗斯福

回答问题:

(1)从材料一中可以反映出罗斯福面对经济危机是什么态度?

(2)根据材料一说明罗斯福所强调的“纪律”、“实现有效的领导”与胡佛政府的政策有何不同?

(3)材料一中提到的“恐惧”指什么?材料二中的“彻底的革命计划”指什么?

(4)新政的实施是否如罗斯福所说的“永远纠正”了“我们经济制度中的严重缺陷”?为什么?

38.(10分)人类社会的古代几大区域呈点状分布,相互间基本处于隔绝状态,孤立地发展着。伴随工业文明的发展进程,世界逐渐连接成为一个整体。

请回答下列问题:

(1)15世纪末,新航路的开辟使世界几大主要文明区域连接起来。请写出开辟新航路的两位著名航海家。分析新航路开辟对世界市场形成的意义。

(2)工业文明兴起,人类社会从分散的地域性历史向整体的世界历史实现重在跨越。概括指出两次工业革命各自对资本主义世界市场产生的重大影响。

(3)工业文明和资本主义世界市场的形成,对19世纪四十到六七十年代中国经济结构的变动产生了怎样的影响?

2018-2019学年江苏省扬州市邗江中学(新疆班)高一(下)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:本题包括35小题,每小题2分,共70分.每小题只有一个选项符合题意.

1.【解答】依据题干“中西合璧又融合了满汉风格”,长袍马褂是中国的传统服饰,没有体现中西合璧又融合了满汉风格,故A项错误。

中山装虽然体现中西合璧,但是没有体现融合了满汉风格,故B项错误。

西服是西方的服饰,没有体现中西合璧又融合了满汉风格,故C项错误。

旗袍既体现了中西合璧,又融合了满汉风格,故D项正确。

故选:D。

2.【解答】通过材料中“古者贵贱有章,衣服有别”可以看出古代服饰的特点就是通过服饰可以区别等级;

故选:C。

3.【解答】根据题干提供的信息“1912年”,结合所学知识可知,服饰的变化在某种程度上主要是政治变动的体现,辛亥革命推翻了清政府,促进了社会生活的变化,服饰呈现多样化。故D项正确。

A项不是题干的主旨,应排除。

BC两项不符合史实,应排除。

故选:D。

4.【解答】依据题干“钟声一及时,顷刻不少留”形容其比较准时,讲究时间;“虽有万钧柁,动如绕指柔”形容其虽然笨重,但是速度很快,由此可以看出,这符合火车的特点,故D项正确,其余三项均不符合题意,应排除。

故选:D。

5.【解答】根据材料“人手而能用,着而能得声。坐一室可对百朋,隔颜色而可亲声咳”,结合所学知识可知,该项发明操作简单、能够远距离传输声音,符合电话特征,故B项正确。

ACD不符合题意,应排除。

故选:B。

6.【解答】从材料内容可以看出是强调通讯工具的发展,而且具备电气化的特点,结合第二次工业革命的特征,我们可知这应该主要是电报和电话的作用。

故选:C。

7.【解答】根据材料“乘客不分男女座”体现了不分男女、等级的特点,是对封建社会男女有别的传统封建伦理道德的冲击,A项正确;B、C背离材料,D项材料没有体现。

故选:A。

8.【解答】主要原因一般与问题实质有关,有失天朝体统和坐轿更显威严都是表面现象,故A、D错误;

司机跪着开车体现了等级森严,也就是皇权专制,故B正确;

司机跪着开车操作困难,与司机技术无关,故C错误。

故选:B。

9.【解答】中国近代报刊事业的发展在很大程度上以政论性的报刊占据主导地位,而政治争论和攻伐也大多见诸报刊,这在一定程度上影响了报刊客观公正地报道新闻信息,如表格信息中国民党机关报《中央日报》对共产党采用了大量的诬蔑之词有失公允,故B项说法错误,符合题意。ACD三项说法正确,不符合题意,应排除。

故选:B。

10.【解答】结合所学可知,中国出现报纸是在鸦片战争后,征婚广告出现在19世纪末,故①正确。

新中国成立后,一五计划期间中国开始拥有自己制造的汽车,故②错误。

西装和中山装并没有完全取代长袍马褂,而是新旧并存,故③错误。

1958年北京电视台开始试播,标志中国电视业的诞生,故④错误,故A项正确。

故选:A。

11.【解答】材料说明从20世纪50年代到90年代中国人民获取时间信息的途径发生了多重变化,这是由于社会经济发展和科技进步的结果,它能反映我国人民生活水平发生了巨大变化,故B正确。

ACD三项表述不符合题意,材料不能体现出三者内涵。故排除。

故选:B。

12.【解答】A.材料反映的是葡萄牙的情况,选项反映的是荷兰。

B.葡萄牙并没有垄断欧亚之间的贸易。

C.葡萄牙最早进行新航路的开辟,符合材料中大海,在这里才开头的意思。

D.处于欧洲商业中心地位应该是大西洋沿岸的各个国家。

故选:C。

13.【解答】从材料图片可以看出是从欧洲到达印度的新航线的开辟,结合新航路开辟的过程,我们可知这位航海家应该是达伽马。

故选:A。

14.【解答】结合所学可知,新航路开辟后,出现了“商业革命”,欧洲商品流通的数量和品种增多,以西欧为中心的世界市场雏形开始出现,题干现象正是“商业革命”的表现,是由新航路开辟引起的,故A项正确。

英国成为“日不落帝国”是在18世纪中期,与题干时间“16世纪”不符,故B项错误。

汽船的出现是在第一次工业革命时期,与题干时间“16世纪”不符,故C项错误。

荷兰成为“海上马车夫”是在17世纪,与题干时间“16世纪”不符,故D项错误。

故选:A。

15.【解答】“我们这里有个谚语:本地除白银外,所有东西都价格高昂”体现出新航路开辟后欧洲的“价格革命”,故B项正确;

“价格革命”推动了国际贸易和经济发展,故AC项错误;

D项是“商业革命”的表现,故错误。

故选:B。

16.【解答】从材料的时间可以看出,这应该是麦哲伦全球航行时期到达了菲律宾,所以当时西班牙的入侵者首领就是麦哲伦。

故选:D。

17.【解答】从材料可以看出17世纪这个国家拥有欧洲商船总数量的3/4.造船占当时世界之首,结合所学知识,我们可知这应该是荷兰,17世纪它被称为海上马车夫。

故选:C。

18.【解答】材料反映的是资本主义原始积累的重要方式,结合材料中的乌木,我们可以想到这应该是指贩卖黑人奴隶,所以乌木是对黑人的蔑称。

故选:B。

19.【解答】依据题干“这些争端直接促成1652至1674年的接连三次的战争”,根据所学,1652至1674年英荷两国之间爆发战争,三次战争后,荷兰丧失了海上霸主地位,失去了北美的殖民地。因此本题中“他们”是指英国与荷兰,故C项正确。其余三项均不符合题意,应排除。

故选:C。

20.【解答】本题主要考查西方列强的殖民扩张相关史实,结合世界市场形成的过程来分析,其形成是在欧洲列强的扩张过程中。新航路开辟后,正是经过西方国家的殖民扩张与掠夺,把亚非拉的落后国家卷进世界体系中来的,整个世界才逐渐统一在一起,据此分析可知B符合题意;

正常文化交流和东方的借鉴学习不是推动世界历史融合的主要原因,排除A、C;

工业革命的完成,是世界市场初步形成,但在此之前,世界之间的联系已经密切,排除D;

故选:B。

21.【解答】从材料中可以看出,“市场的扩大,需求的增加,引起了工业革命”,说明工业革命发生的直接原因是工场手工业无法满足不断扩大的市场需求,故B项正确。

AC两项材料中没有体现,应排除。

D项是对材料的误解,应排除。

故选:B。

22.【解答】A.经典力学体系的形成,没有焚烧矿物燃料,故排除;

B.据材料“全球因焚烧矿物燃料而释放出的以二氧化碳形式存在的碳排放量节节攀升,产生的温室效应必然导致全球气候变暖”,结合所学知识可知,这种现象的出现起始于蒸汽机的大量使用,对煤炭的燃烧,故正确;

C.发电机等发明的出现,不是这种现象的出现最早的时期,故排除;

D.人类对核能的利用,不需要焚烧矿物燃料,故排除;

故选:B。

23.【解答】从材料中“没有一个人穿袜子”到“没有一个人不穿袜子”反映的是社会生产力的发展;从1831年、《机器的成绩》可以看出该事件发生于工业革命即将结束,机器大工业兴起的时期,故C正确;

A在第一次工业革命之前,排除;

BD是在第二次工业革命时期,排除。

故选:C。

24.【解答】注意题干信息“最早”,依据题干“化学添加剂”,结合所学可知,题干材料的现象是由于第二次工业革命时期化学工业的建立带来的结果,故C项正确。

AB两项时期没有出现化学添加剂,应排除。

D项不符合“最早”,应排除。

故选:C。

25.【解答】A.材料并不能体现出重工业和轻工业的差别。

B.材料看不出电力的广泛使用。

C.实验室研究在第二次工业革命中非常普遍,用科技创造的模式完全不同,说明科学和技术联系日益密切。

D.发明多出自实践经验,是第一次工业革命的成就特点。

故选:C。

26.【解答】A.材料反映的是1929年经济危机时,一方面产能过剩,另一方面大量工人失业,人民生活贫困。

B.材料能够看出当时的生产和市场之间有矛盾,产品大量过剩。

C.材料可以看出当时人们的生活很困苦,失业是社会生活中主要的现实问题。

D.材料看不出股市爆炸是导致危机的原因,危机爆发的原因是股市暴跌。

故选:D。

27.【解答】A.材料体现不出资本主义社会的基本矛盾。

B.从材料可以看出,工人生产的东西增多了,但是工人的工资上升却没有这么快,说明产品相对过剩,是相对于工人的购买能力。

C.材料没有看出美国经济的虚假繁荣。

D.材料体现不出自由放任的政策。

故选:B。

28.【解答】材料中反映的是罗斯福新政时期对工业的调整措施,但是具体涉及到的是资本家和工人之间的关系,结合所学知识,我们可知这主要是为了协调缓和阶级矛盾。

故选:D。

29.【解答】根据所学,新政中政府通过奖励补偿等手段来压缩农业产量,调整农业生产结构。这样有利于稳定农产品价格,改善农业生产环境,故A正确;BCD项与农业政策无关,故排除。

故选:A。

30.【解答】20世纪30年代美国一重大改革应是指罗斯福新政,新政推行“以工代赈”,建立专门政府机构,兴办工程,增加就业,刺激消费和生产,稳定社会秩序,故D正确;

ABC都与提供工作没有直接关系,排除。

故选:D。

31.【解答】A.从材料内容明显可以看出,这体现的是罗斯福新政时期国家干预经济的新模式。

B.福利国家的建立主要是在二战结束以后。

C.材料没有反映出社会救济问题已经基本解决。

D.材料看不出美国经济的恢复与发展。

故选:A。

32.【解答】结合所学可知,里根上台后,面对当时美国面临的经济霸主地位衰落、经济处于“滞涨”状态,采取供给学派和货币学派理论,实行减少国家对经济的干预政策,减少财政负担,让政府、企业主和雇工三者共同承担社会保障基金,这正是题干材料的体现,故B项正确。

AD两项是加强国家对经济干预的表现,不符合题意,应排除。

开创了资本主义福利制度的先河是罗斯福新政,故C项错误。

故选:B。

33.【解答】根据题干材料“美国政府用于采购商品和支付劳务费用的总金额超过了国民生 产总值的 1/5,并鼓励资本家按照政府的计划进行投资”结合教材所学知识可知材料表明政府加强了国民经济的宏观调控。

故选:A。

34.【解答】从材料中的英文可以看出是指新经济,这是美国克林顿总统执政时期出现的经济现象,选项之中只有C是指克林顿总统。

故选:C。

35.【解答】A.材料中福利国家措施有利于稳定社会秩序。

B.福利国家制度在一定程度上推动了社会物质水平的提高。

C.福利国家在一定程度上缩小了贫富差距。

D.福利国家制度容易导致懒人现象的出现,不利于提高人们的工作积极性。

故选:D。

二、非选择题:本大题共3小题30分

36.【解答】(1)本小问的变化,依据材料一可知,反映的是遵从父母之命,依据材料二可知,反映的是追求婚姻自由,因此变化是从遵从父母之命到追求婚姻自由。

(2)第一小问的变化,依据材料一,结合所学可知,经济基础从传统小农经济到近代工商业的发展; 家庭关系从传统纲常伦理(父为子纲)到家庭成员的平等自由。第二小问的社会条件,依据材料二的时间“1950年”以及信息“新婚姻法颁布以后”、“可以到家庭妇联申请向朱家离婚”可以得出社会条件是社会制度的变革(新中国的成立);社团组织(家庭妇联)的支持;法律保障(新婚姻法的颁布)。

(3)第一小问的视角,依据材料一可知,视角是历史考察;依据材料三可知,视角是社会关系考察。第二小问的认识,属于开放性题,由三则材料,结合所学可知,随着社会的发展,婚姻当事人越来越自由,但处于社会关系中的人,婚姻自由总是相对的。

故答案为:

(1)变化:从遵从父母之命到追求婚姻自由。

(2)经济基础:从传统小农经济到近代工商业的发展。

家庭关系:从传统纲常伦理(父为子纲)到家庭成员的平等自由。

社会条件:社会制度的变革(新中国的成立);社团组织(家庭妇联)的支持;法律保障(新婚姻法的颁布)。

(3)视角:历史考察;社会关系考察。

认识:随着社会的发展,婚姻当事人越来越自由,但处于社会关系中的人,婚姻自由总是相对的。

37.【解答】(1)从材料可以看出罗斯福面对经济危机的态度是,要摆脱经济危机,推行新政,并且充满信心。

(2)材料中罗斯福的新政是国家干预经济的措施,而胡佛采取的是自由放任的政策。

(3)材料一中所知的恐惧,是指1929年经济危机带来的政治危机,材料二中的彻底的革命计划应该是指推翻资本主义制度,可能建立社会主义制度,也可能走向法西斯道路。

(4)结合所学知识,我们可知罗斯福并没有真正的永远纠正经济危机的缺陷,它不可能解决资本主义社会的基本矛盾,不可能根本上消除经济危机。

故答案为:

(1)罗斯福对摆脱危机、推行“新政”充满信心。

(2)罗斯福:国家干预经济,胡佛:自由放任政策。

(3)“恐惧”指经济危机所带来的政治危机。“彻底的革命计划”指推翻资本主义制度。或:建立社会主义制度和走法西斯道路。

(4)没有。原因:新政不可能解决资本主义制度的基本矛盾(生产社会化与生产资料私人占有之间的矛盾),不能从根本上消除资本主义经济危机。

38.【解答】本题为基础知识考查题,根据教材内容回答即可。

故答案为:

(1)达伽马、哥伦布。世界市场的雏形开始出现;世界形成一个密不可分得整体,各地的联系加强;对外殖民扩张活动兴起。

(2)第一次工业革命使世界各地的联系更加紧密,19世纪中后期,世界市场初步形成;第二次工业革命进一步密切世界的经济联系,19世纪末20世纪初世界市场完全形成。

(3)自然经济逐渐解体,洋务运动兴起,中国民族资本主义产生。

同课章节目录