粤教版九下化学 8.3酸和碱的反应 教案 课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 粤教版九下化学 8.3酸和碱的反应 教案 课件(33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-05-30 23:46:00 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。8.3 酸和碱的反应

第一课时 一、教材分析四、教法、学法分析五、教学过程分析二、学情分析三、教学目标、重难点分析六、教学反思1、内容概述: <<酸和碱的反应>>是粤教版教科书九年级化学(下册)第八章常见的酸、碱、盐第三节的内容。

2、课标要求:新课程标准对本节内容的规定为:(1)认识酸和碱之间会发生中和反应;(2)理解中和反应在实际生活中的应用。

3、地位作用:中和反应是酸和碱的重要性质,是贯穿酸、碱、盐知识体系的一个重要纽带,既建立了酸和碱之间的联系,又为盐和复分解反应奠定了基础。同时还为高中学习中和滴定做准备,尤其重要的是中和反应在日常生活和工农业生产中有着广泛应用。一、教材分析

1、学情分析:什么是酸、什么是碱、如何鉴别酸或碱,学生已经熟悉,而且对酸、碱的有关物理、化学性质也有所了解,但对于酸和碱之间会发生什么反应,与我们的生活有什么密切关系这些问题,大多数学生没有思考过,需要教师设置问题来激发学生的探究欲望,设计有利于学生自主学习的情境。

2、设计思想:针对学生学习本课普遍存在的问题,我设计从实验探究酸和碱能否发生反应及反应生成什么这一思路,详细分析中和反应及实质,在理解的基础上自然地引出中和反应的应用。

二、学情分析1.知识目标:

(1)认识酸和碱之间会发生中和反应

(2)理解中和反应在实际中的应用

2.能力目标:

(1)通过在氢氧化钠溶液中滴加盐酸的实验探究,掌握实验的基本操作,强化实验及生活中的安全意识。

(2)通过体验解决问题的过程,提高解决问题的能力。

3.情感目标:

通过中和反应的实验探究和实际应用,加深对中和反应的理解,同时体会化学与人类生产、生活等的密切联系。

4.教学重点:中和反应及其应用。

5.教学难点:中和反应的实验探究。

三、教学目标、重难点分析1、教法教具:教法采用情境启发、引导探究、讲练结合。以“情境教学、科学探究”贯穿整个教学过程,通过设置步步深入的问题,调动学生的思维,活跃课堂气氛。本节课以实验探究为主线,紧密结合生产实际,构成一个完整体系。教师成为学生学习的引导者,发挥学生主体作用,培养学生应用化学知识解决实际问题能力。教具使用多媒体辅助教学.

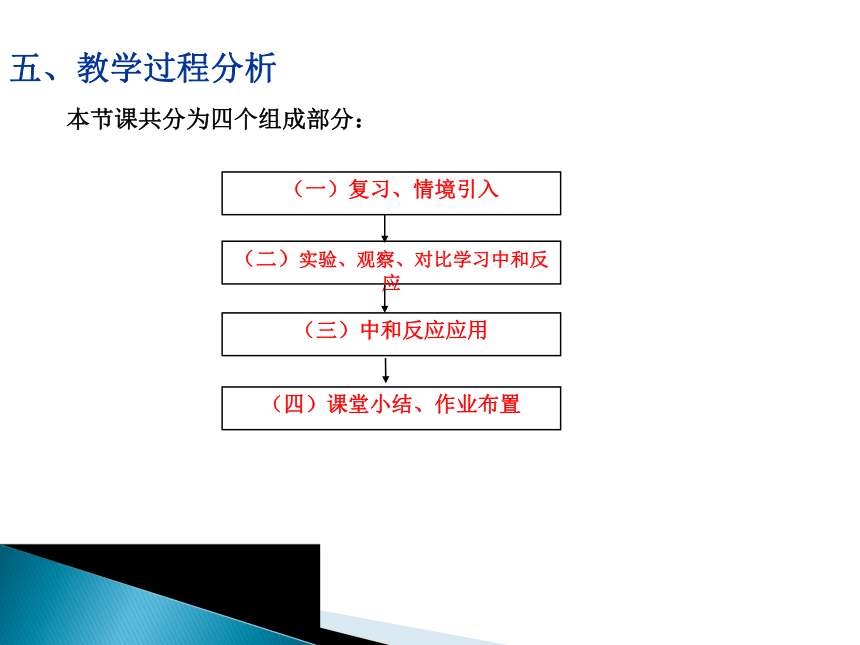

2、学生学法:本节课学生通过实验、观察、对比、阅读、总结归纳、巩固提高,在观察对比中开阔学生的思维,掌握一种探究问题的方法;在总结归纳中,提高分析能力和自学能力。让学生从“学会”向“会学”转变,成为学习的主人。 四、教法、学法分析五、教学过程分析本节课共分为四个组成部分:复习:酸和碱有哪些相似的化学性质?

设计意图:巩固所学知识,并为本节学习酸和碱的反应奠定基础。

创设情境:

酸和碱各自有相似的化学性质,是什么原因造成的呢?

设计意图:引出酸和碱的组成。

酸 = H+ + 酸根离子

碱 = 金属离子 + OH-

创设情境:把酸溶液和碱溶液相混合,它们之间会不会发生什么反应呢?

设计意图:引出课题。创设情境:蚊虫叮咬用浓肥皂止痒,浓硫酸泄漏用熟石灰处理。

同学们有这样的经历吗? 蜜蜂蛰伤 蚊子叮咬蚊虫叮咬时,在蚊子的口器中分泌出一种有机酸--蚁酸,在家庭中可用浓肥皂涂抹可迅速止痒。 为什么?显碱性 货车遭追尾泄漏17吨浓硫酸 运来熟石灰处理设计意图:引入实验探究的内容--酸与碱之间会发生反应吗? 请学生上讲台演示:①取一支试管,加入适量氢氧化钠溶液。 ②用滴管向试管中滴加盐酸溶液 。③观察现象,分析原因。 设计意图:学生通过实验、观察、对比获得新的知识,增强了求知欲。实验8-14提出问题:酸与碱之间会发生反应吗?作出假设:会反应实验验证:稀盐酸与氢氧化钠溶液直接混合 观察现象:得出结论:稀盐酸与氢氧化钠不一定发生发应无明显现象启示:溶液的酸碱性我们可以用酸碱指示剂来指示,如果我们在氢氧化钠溶液中先滴上几滴无色酚酞试液,再向其中滴加盐酸,又会出现怎样的结果呢?如何判断有没有发生反应呢?设计实验方案滴加酚酞溶液方案一:NaOH溶液溶液滴加盐酸溶液(无色)(红色)(红色恰好褪为无色)方案二:盐酸滴加酚酞溶液溶液溶液滴加NaOH溶液(无色)振荡振荡(无色)(无色) 实验探究酸和碱的反应实验8-14提出问题:酸与碱之间会发生反应吗?作出假设:会反应实验验证:观察现象:氢氧化钠溶液中滴加酚酞后,溶液变红,逐渐滴加稀盐酸,红色消失得出结论:稀盐酸与氢氧化钠发生发应借助指示剂,如先在氢氧化钠溶 液中滴加酚酞,再逐滴加酸学生分组实验 :学生观察到氢氧化钠溶液使无色酚酞试液变红色,滴加盐酸后红色褪去,说明氢氧化钠消失了,生成了其他物质。说明氢氧化钠溶液与盐酸溶液发生了化学反应。

设计意图:借助酸碱指示剂帮助学生理解氢氧化钠与盐酸发生了化学反应,即酸和碱发生了化学反应。 思考:为什么要加入酚酞指示剂?

借以判断反应有无发生

什么时候酸和碱恰好完全反应?

溶液刚好由红色变为无色

设计意图:培养学生的思维能力。实验8-14思考:为什么NaOH+HCl反应?生成什么?反应前后溶液中离子发生了怎样的变化?重新组合微观世界HCl + NaOHNaCl + H2O

氢氧化钠与盐酸反应的本质:酸溶液中的氢离子和碱溶液中的氢氧根离子反应生成水的过程。设计意图:引入微粒观念,为引出中和反应的定义、实质做铺垫。你认为判断一个反应是不是中和反应的关键是什么?举例说明。讨论反应物必须是

酸与碱

生成物必须是盐和水

例:H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4+2H2O设计意图:强调学生容易出错的问题。出示习题,通过习题巩固中和反应的定义。同时通过下面的拓展实验和习题说明没有实验现象的中和反应才需要借助酸碱指示剂。拓展实验稀硫酸与氢氧化铜反应现象:蓝色沉淀逐渐溶解消失,溶液变成蓝色方程式:H2SO4 + Cu(OH)2 CuSO4+2H2O反思:对于无明显现象的中和反应,通常要借助指示剂来帮助判断反应的发生氢氧化钠和硫酸铜溶液反应制得2.下列各组物质通常借助指示剂才能证明是否反应的是( )

A.氢氧化铜和稀盐酸

B.石灰石和稀盐酸

C.氢氧化钙与碳酸钠反应

D.烧碱和稀硫酸D二、中和反应在实际中的应用通过生活中的例子,如酸性土壤,工厂含酸废水,胃酸过多如何处理等进行讲解,并用习题进行巩固。

设计意图:通过问题情景的创设把课堂教学引向实际生产生活,让学生深刻地体会化学课上所学知识与生活实际有密切联系, 激发学生的发散性思维。

板书设计:(简单明了)

一、中和反应(放热反应)

1、定义:酸 + 碱 → 盐 + 水

2、中和反应的实质:H+ + OH- = H2O

3、注意:

二、中和反应在实际中的应用

1、农业上:

2、工业上:

3、医药上:

课堂小结、作业布置:按板书提纲进行小结,并布置相关的作业。

设计意图:巩固本节所学的内容。教学反思: 本节课以“情境教学、科学探究”贯穿整个教学过程,通过设置步步深入的问题,调动学生的思维,活跃课堂气氛。以实验探究为主线,紧密结合生产实际,构成一个完整体系。教师成为学生学习的引导者,发挥学生主体作用,培养学生应用化学知识解决实际问题能力。设计从实验探究酸和碱能否发生反应及反应生成什么这一思路,详细分析中和反应及实质,在理解的基础上自然地引出中和反应的应用。我觉得整节课的思路不错,达到了一定的效果。

第一课时 一、教材分析四、教法、学法分析五、教学过程分析二、学情分析三、教学目标、重难点分析六、教学反思1、内容概述: <<酸和碱的反应>>是粤教版教科书九年级化学(下册)第八章常见的酸、碱、盐第三节的内容。

2、课标要求:新课程标准对本节内容的规定为:(1)认识酸和碱之间会发生中和反应;(2)理解中和反应在实际生活中的应用。

3、地位作用:中和反应是酸和碱的重要性质,是贯穿酸、碱、盐知识体系的一个重要纽带,既建立了酸和碱之间的联系,又为盐和复分解反应奠定了基础。同时还为高中学习中和滴定做准备,尤其重要的是中和反应在日常生活和工农业生产中有着广泛应用。一、教材分析

1、学情分析:什么是酸、什么是碱、如何鉴别酸或碱,学生已经熟悉,而且对酸、碱的有关物理、化学性质也有所了解,但对于酸和碱之间会发生什么反应,与我们的生活有什么密切关系这些问题,大多数学生没有思考过,需要教师设置问题来激发学生的探究欲望,设计有利于学生自主学习的情境。

2、设计思想:针对学生学习本课普遍存在的问题,我设计从实验探究酸和碱能否发生反应及反应生成什么这一思路,详细分析中和反应及实质,在理解的基础上自然地引出中和反应的应用。

二、学情分析1.知识目标:

(1)认识酸和碱之间会发生中和反应

(2)理解中和反应在实际中的应用

2.能力目标:

(1)通过在氢氧化钠溶液中滴加盐酸的实验探究,掌握实验的基本操作,强化实验及生活中的安全意识。

(2)通过体验解决问题的过程,提高解决问题的能力。

3.情感目标:

通过中和反应的实验探究和实际应用,加深对中和反应的理解,同时体会化学与人类生产、生活等的密切联系。

4.教学重点:中和反应及其应用。

5.教学难点:中和反应的实验探究。

三、教学目标、重难点分析1、教法教具:教法采用情境启发、引导探究、讲练结合。以“情境教学、科学探究”贯穿整个教学过程,通过设置步步深入的问题,调动学生的思维,活跃课堂气氛。本节课以实验探究为主线,紧密结合生产实际,构成一个完整体系。教师成为学生学习的引导者,发挥学生主体作用,培养学生应用化学知识解决实际问题能力。教具使用多媒体辅助教学.

2、学生学法:本节课学生通过实验、观察、对比、阅读、总结归纳、巩固提高,在观察对比中开阔学生的思维,掌握一种探究问题的方法;在总结归纳中,提高分析能力和自学能力。让学生从“学会”向“会学”转变,成为学习的主人。 四、教法、学法分析五、教学过程分析本节课共分为四个组成部分:复习:酸和碱有哪些相似的化学性质?

设计意图:巩固所学知识,并为本节学习酸和碱的反应奠定基础。

创设情境:

酸和碱各自有相似的化学性质,是什么原因造成的呢?

设计意图:引出酸和碱的组成。

酸 = H+ + 酸根离子

碱 = 金属离子 + OH-

创设情境:把酸溶液和碱溶液相混合,它们之间会不会发生什么反应呢?

设计意图:引出课题。创设情境:蚊虫叮咬用浓肥皂止痒,浓硫酸泄漏用熟石灰处理。

同学们有这样的经历吗? 蜜蜂蛰伤 蚊子叮咬蚊虫叮咬时,在蚊子的口器中分泌出一种有机酸--蚁酸,在家庭中可用浓肥皂涂抹可迅速止痒。 为什么?显碱性 货车遭追尾泄漏17吨浓硫酸 运来熟石灰处理设计意图:引入实验探究的内容--酸与碱之间会发生反应吗? 请学生上讲台演示:①取一支试管,加入适量氢氧化钠溶液。 ②用滴管向试管中滴加盐酸溶液 。③观察现象,分析原因。 设计意图:学生通过实验、观察、对比获得新的知识,增强了求知欲。实验8-14提出问题:酸与碱之间会发生反应吗?作出假设:会反应实验验证:稀盐酸与氢氧化钠溶液直接混合 观察现象:得出结论:稀盐酸与氢氧化钠不一定发生发应无明显现象启示:溶液的酸碱性我们可以用酸碱指示剂来指示,如果我们在氢氧化钠溶液中先滴上几滴无色酚酞试液,再向其中滴加盐酸,又会出现怎样的结果呢?如何判断有没有发生反应呢?设计实验方案滴加酚酞溶液方案一:NaOH溶液溶液滴加盐酸溶液(无色)(红色)(红色恰好褪为无色)方案二:盐酸滴加酚酞溶液溶液溶液滴加NaOH溶液(无色)振荡振荡(无色)(无色) 实验探究酸和碱的反应实验8-14提出问题:酸与碱之间会发生反应吗?作出假设:会反应实验验证:观察现象:氢氧化钠溶液中滴加酚酞后,溶液变红,逐渐滴加稀盐酸,红色消失得出结论:稀盐酸与氢氧化钠发生发应借助指示剂,如先在氢氧化钠溶 液中滴加酚酞,再逐滴加酸学生分组实验 :学生观察到氢氧化钠溶液使无色酚酞试液变红色,滴加盐酸后红色褪去,说明氢氧化钠消失了,生成了其他物质。说明氢氧化钠溶液与盐酸溶液发生了化学反应。

设计意图:借助酸碱指示剂帮助学生理解氢氧化钠与盐酸发生了化学反应,即酸和碱发生了化学反应。 思考:为什么要加入酚酞指示剂?

借以判断反应有无发生

什么时候酸和碱恰好完全反应?

溶液刚好由红色变为无色

设计意图:培养学生的思维能力。实验8-14思考:为什么NaOH+HCl反应?生成什么?反应前后溶液中离子发生了怎样的变化?重新组合微观世界HCl + NaOHNaCl + H2O

氢氧化钠与盐酸反应的本质:酸溶液中的氢离子和碱溶液中的氢氧根离子反应生成水的过程。设计意图:引入微粒观念,为引出中和反应的定义、实质做铺垫。你认为判断一个反应是不是中和反应的关键是什么?举例说明。讨论反应物必须是

酸与碱

生成物必须是盐和水

例:H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4+2H2O设计意图:强调学生容易出错的问题。出示习题,通过习题巩固中和反应的定义。同时通过下面的拓展实验和习题说明没有实验现象的中和反应才需要借助酸碱指示剂。拓展实验稀硫酸与氢氧化铜反应现象:蓝色沉淀逐渐溶解消失,溶液变成蓝色方程式:H2SO4 + Cu(OH)2 CuSO4+2H2O反思:对于无明显现象的中和反应,通常要借助指示剂来帮助判断反应的发生氢氧化钠和硫酸铜溶液反应制得2.下列各组物质通常借助指示剂才能证明是否反应的是( )

A.氢氧化铜和稀盐酸

B.石灰石和稀盐酸

C.氢氧化钙与碳酸钠反应

D.烧碱和稀硫酸D二、中和反应在实际中的应用通过生活中的例子,如酸性土壤,工厂含酸废水,胃酸过多如何处理等进行讲解,并用习题进行巩固。

设计意图:通过问题情景的创设把课堂教学引向实际生产生活,让学生深刻地体会化学课上所学知识与生活实际有密切联系, 激发学生的发散性思维。

板书设计:(简单明了)

一、中和反应(放热反应)

1、定义:酸 + 碱 → 盐 + 水

2、中和反应的实质:H+ + OH- = H2O

3、注意:

二、中和反应在实际中的应用

1、农业上:

2、工业上:

3、医药上:

课堂小结、作业布置:按板书提纲进行小结,并布置相关的作业。

设计意图:巩固本节所学的内容。教学反思: 本节课以“情境教学、科学探究”贯穿整个教学过程,通过设置步步深入的问题,调动学生的思维,活跃课堂气氛。以实验探究为主线,紧密结合生产实际,构成一个完整体系。教师成为学生学习的引导者,发挥学生主体作用,培养学生应用化学知识解决实际问题能力。设计从实验探究酸和碱能否发生反应及反应生成什么这一思路,详细分析中和反应及实质,在理解的基础上自然地引出中和反应的应用。我觉得整节课的思路不错,达到了一定的效果。