人教版高中历史必修二课件 第21课 二战后苏联的经济改革 (共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修二课件 第21课 二战后苏联的经济改革 (共28张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-06-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

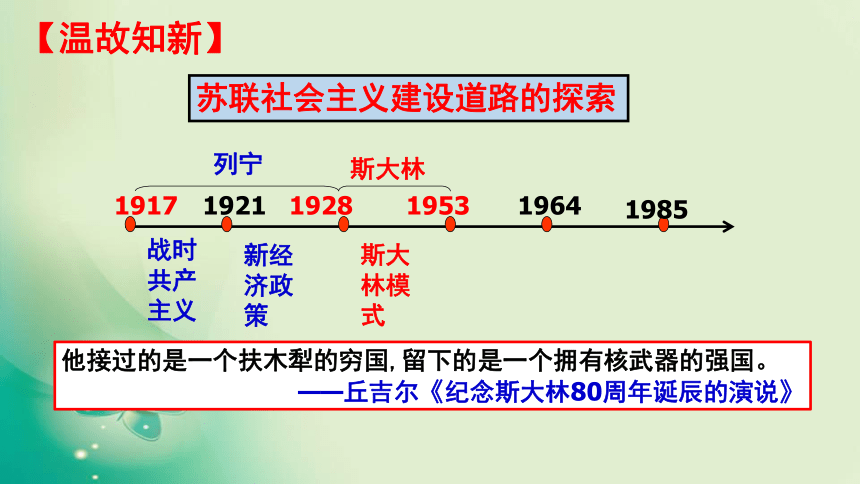

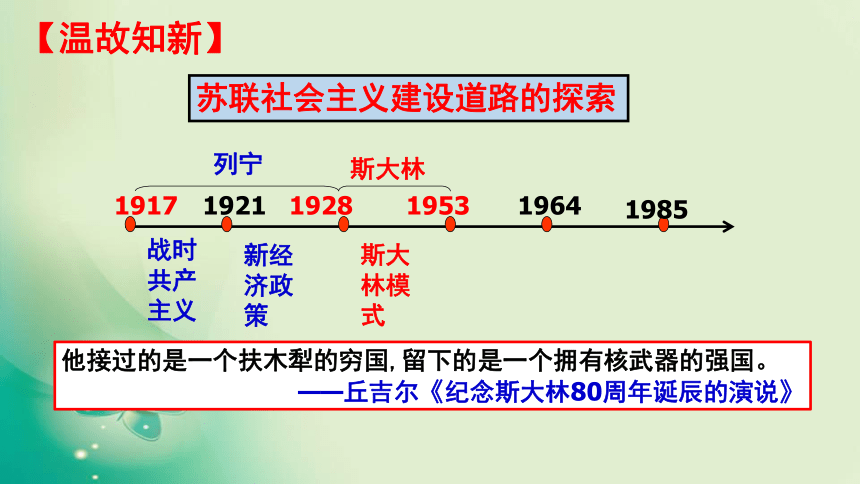

1917

1921

1928

1953

1964

1985

战时共产主义

新经济政策

斯大林模式

列宁

斯大林

苏联社会主义建设道路的探索

【温故知新】

他接过的是一个扶木犁的穷国,留下的是一个拥有核武器的强国。

——丘吉尔《纪念斯大林80周年诞辰的演说》

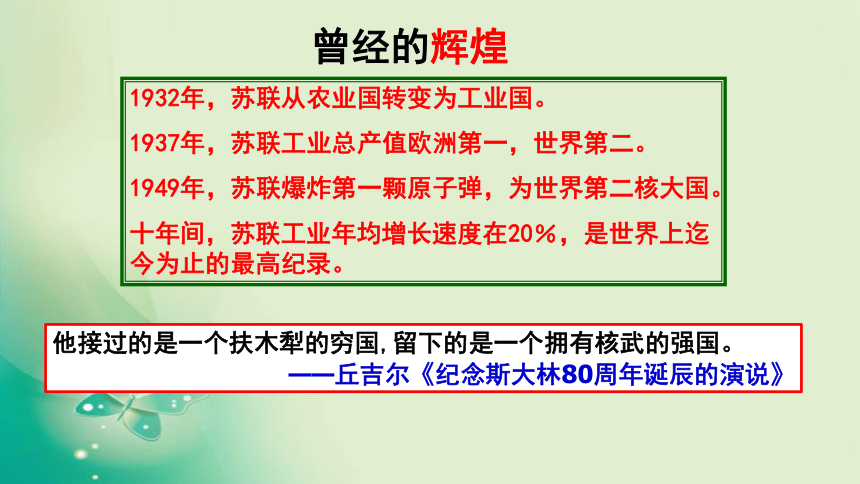

1932年,苏联从农业国转变为工业国。

1937年,苏联工业总产值欧洲第一,世界第二。

1949年,苏联爆炸第一颗原子弹,为世界第二核大国。

十年间,苏联工业年均增长速度在20%,是世界上迄今为止的最高纪录。

曾经的辉煌

他接过的是一个扶木犁的穷国,留下的是一个拥有核武的强国。

——丘吉尔《纪念斯大林80周年诞辰的演说》

1917

1921

1928

1953

1964

1985

战时共产主义

新经济政策

斯大林模式

列宁

勃列日涅夫

斯大林

赫鲁晓夫

戈尔巴乔夫

苏联社会主义建设道路的探索

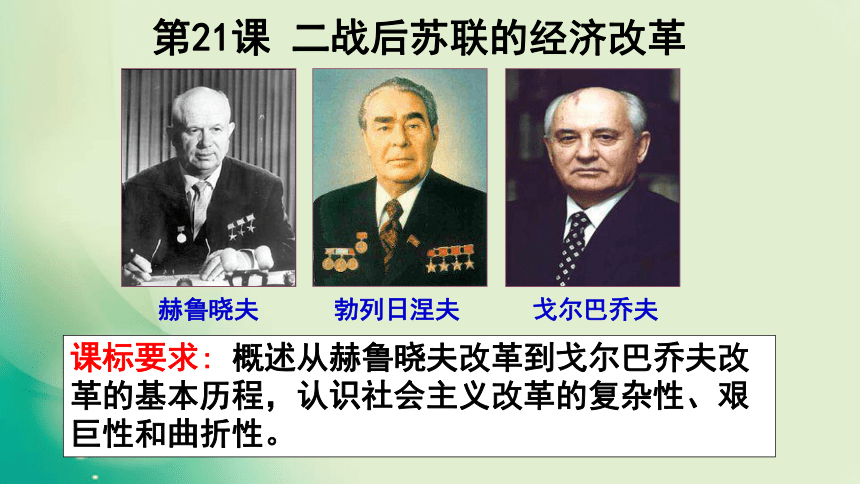

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

第21课 二战后苏联的经济改革

课标要求: 概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。

【自主学思】

1、第二次世界大战后,苏联存在的最主要的问题是( )

A.高度集中的政治经济体制的弊端日益显露

B.对斯大林的个人崇拜有增无减

C.社会主义民主法制继续遭到破坏

D.农业集体化导致农业单位面积产量没有提高

2、赫鲁晓夫执政期间,削减农业税,提高农产品的收购价格。这一做法( )

A.有利于调动农民生产积极性 B.源于正确的理论指导

C.承认了市场经济的合法地位 D.突破了斯大林模式

A

A

3、勃列日涅夫把经济改革的重点放在工业上,其根本目的是( )

A.成为超级大国 B.增强军事和综合国力,与美国争霸

C.增强经济实力 D.以重工业带动整个国民经济的发展

4、1985年,戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记。为改变国民经济衰退形势,他( )

A.实行国家资本主义 B.在工业方面重点发展军事工业

C.用经济管理方法代替行政命令 D.提高农副产品的收购价格

5、有学者在评价戈尔巴乔夫改革时认为,“出发点本是富国强民的改革计划,最终却导致工业乃至整个社会的毁灭。”其中“社会毁灭”主要是指( )A.东欧剧变 B.苏联解体 C.两极格局瓦解 D.环境污染

B

C

B

材料二:斯大林时期的集体农庄

1913年谷物产量人均为540.2公斤,1940年才达429.7公斤,1955年为524公斤;在苏联工业化短短十年内,发生了数次饥荒,饿死了1000万人。

材料一:1926到1940年,苏联重工业年均增速21.9%,轻工业只有14.1%,农业为1.5%。1949年苏联爆炸第一颗原子弹,成为世界第二核大国,而全国一亿七千万人口平均每人买不到一双皮鞋,到1953年一个人才有0.4平米的住房。

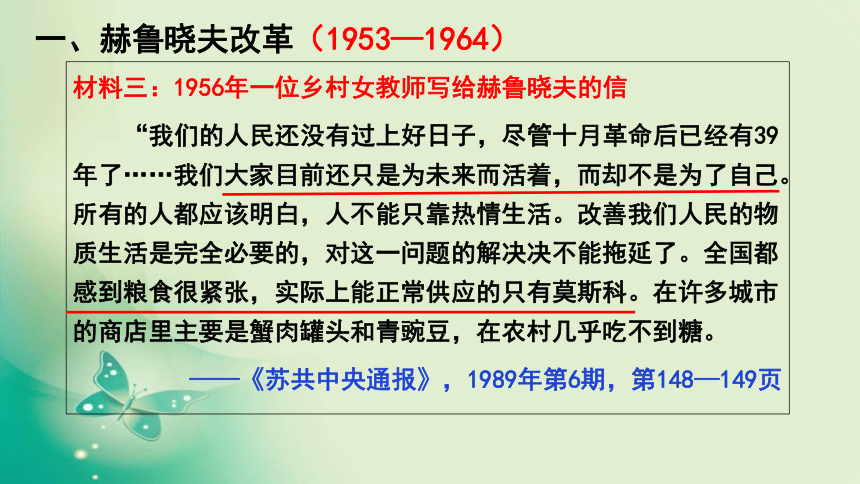

一、赫鲁晓夫改革(1953—1964)

材料三:1956年一位乡村女教师写给赫鲁晓夫的信

“我们的人民还没有过上好日子,尽管十月革命后已经有39年了……我们大家目前还只是为未来而活着,而却不是为了自己。所有的人都应该明白,人不能只靠热情生活。改善我们人民的物质生活是完全必要的,对这一问题的解决决不能拖延了。全国都感到粮食很紧张,实际上能正常供应的只有莫斯科。在许多城市的商店里主要是蟹肉罐头和青豌豆,在农村几乎吃不到糖。

——《苏共中央通报》,1989年第6期,第148—149页

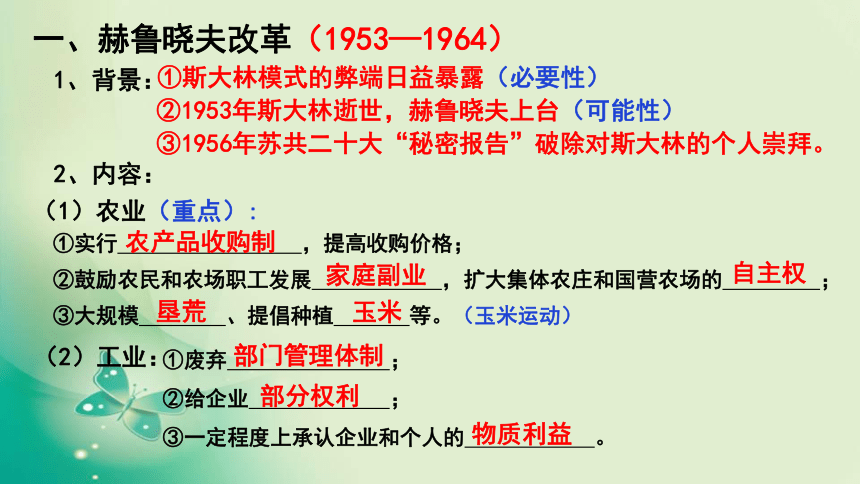

一、赫鲁晓夫改革(1953—1964)

一、赫鲁晓夫改革(1953—1964)

1、背景:

①斯大林模式的弊端日益暴露(必要性)

②1953年斯大林逝世,赫鲁晓夫上台(可能性)

③1956年苏共二十大“秘密报告”破除对斯大林的个人崇拜。

2、内容:

(1)农业(重点):

①实行 ,提高收购价格;

②鼓励农民和农场职工发展 ,扩大集体农庄和国营农场的 ;

③大规模 、提倡种植 等。(玉米运动)

农产品收购制

家庭副业

自主权

垦荒

玉米

(2)工业:

①废弃 ;

②给企业 ;

③一定程度上承认企业和个人的 。

部门管理体制

部分权利

物质利益

材料一:对斯大林的批判,客观上打破了对斯大林的迷信,一定程度上解放了人们的思想。对当时的经济政策和管理体制的不合理环节进行改革和调整,冲击了斯大林模式,促进生产的发展。1953-1963年,苏联工业总产值年均增长率为10.5%,是美国的2倍;1954-1958年农业产值平均增长9.2%。……1954年,建成世界上第一座原子能发电站;1957年,成功发射世界上第一个人造地球卫星;1961年,成功发射人类历史上第一艘载人宇宙飞船。

材料二:“赫鲁晓夫上台不久,对赫鲁晓夫的个人崇拜也开始了。如1963年全国性大报共刊登了他的120幅照片,而当年斯大林巨照刊载之极端也不过一年只有10—15幅。”

改革的效果

3、评价:

(1)积极:在一定程度上冲击了斯大林模式,取得了一定的成效。

(2)局限(失败原因):

①对斯大林模式的弊端缺乏科学认识,未能从根本上突破这一模式,只是对原有经济体制的局部调整。(小修小补)

材料三:1957年, 赫鲁晓夫提出“15年内不仅赶上并且超过美国”。在苏共二十二大上又声称苏联将在“20年内基本建成共产主义社会”。还提出三四年内苏联的人均肉类、牛奶、黄油产量要赶上美国的目标,为此他不顾苏联的气候条件,要求各地都扩种玉米,外号“玉米棒子”。但很多地方因气候条件恶劣造成玉米歉收,其他粮食作物也由于播种面积减少而减产。1964年苏联被迫增加了粮食进口。本人因政策失败在政变中下台。

手持玉米的赫鲁晓夫

苏联的种植玉米宣传画

(2)局限(失败原因):

②提出的战略目标和口号超越实际,缺乏实事求是的精神。

③赫鲁晓夫自身的缺点和不足。

黑白相间的墓碑,毁誉参半的一生

【思维延伸】有人认为赫鲁晓夫是斯大林体制的“掘墓人”,有人认为是“守墓人”,你同意哪种观点,并说明理由。

掘墓:敢于向旧的政治、经济模式挑战。一定程度上冲击了斯大林模式。

守墓:没有从根本上突破斯大林模式。 (小修小补)

赫鲁晓夫的墓碑

【对点训练】

1、赫鲁晓夫改革在农业方面提倡“玉米运动”,主观目的是为了缓解粮食困难的压力,客观结果却造成粮食大量减产。主要原因是什么( )

A.改革重点不在农业 B.没有考虑农民利益

C.违背自然规律 D.农业集体化运动的阻碍

2、赫鲁晓夫的经济改革遭受挫折的根本原因是( )

A、缺乏正确的指导思想 B、导致了工农的不满

C、个人的作风缺乏实事求是的精神 D、不切实际,急躁冒进

C

A

勃列日涅夫(1906-1982),1964年参与推翻赫鲁晓夫的政变,自任苏共第一书记。

二、勃列日涅夫改革(1964—1982)

2、内容:

(1)企业管理:

① 部门管理体制,加强对经济的集中领导;

②在坚持集中计划管理的前提下扩大国营企业 ;

③运用 ,刺激企业改进经营管理。

(2)工业(重点):注重发展 ,特别是 。

①“斯大林模式”的弊端

②赫鲁晓夫时期的混乱

1、背景:

经济手段

恢复

重工业

军事工业

经营自主权

材料一:据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。而据美国国务院的计算,苏联1950年的国民生产总值为美国的33%,1975年升为53%。苏美差距日趋缩小。

——徐天新等著:《当代世界史(1945—1992)》

改革的效果

材料二:苏美军事竞赛情况表

项目 年份 美国 苏联

洲际导弹 1968 1054 858

1978 1054 1400

坦克 1968 8500 32400

1978 10500 50000

水面战舰 1968 360 320

1978 172 240

3、评价:

①前期:取得一定成效,苏联军事实力明显增强,达到与美国匹敌的超级大国水平;

为在军事上赶上美国,苏联加大军费开支。1955年苏联的国防开支是324亿美元,1979年则高达1480亿美元。勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%。

——《世界现代史》

材料三:美国外交代表团到苏联访问,苏联接待官员陪他们参观“建设的伟大成就”,并且得意的说:“到了下一个五年计划,每个苏联家庭都可以拥有一架私人飞机!”美国人惊讶的问:“他们要飞机干什么呢?”苏联官员说:“当然有用啊……譬如你在莫斯科听说列宁格勒开始供应面包了,你可以马上开着飞机赶去排上队。”

②后期:由于军备竞赛加重经济负担,国民经济比例失调日益严重,阻碍经济进一步发展,1975年后经济发展进入停滞时期。

【思维点击】美国学者在《俄罗斯史》中写道“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革”,你如何理解?

材料一:改革理论上仍坚持计划经济与商品经济互不相容、截然对立的观念,把市场调节当作“市场社会主义”加以否定。

——《俄罗斯史》

材料二:1971年后不允许提“改革”两个字,整个社会形成了保持稳定、安于现状的“勃列日涅夫风气”。

4、失败原因:

①未从根本上突破斯大林模式的弊端;

②霸权主义的对外政策与军备竞赛加重经济负担;

③勃列日涅夫执政后期趋于保守,不利于改革。

【对点训练】

【单选题】下列关于勃列日涅夫改革的表述,正确的是( )

A、在社会主义国家中进行的最早 B、没有摆脱斯大林模式的束缚

C、只局限于农业领域 D、没有取得任何成效

【辨析改错】勃列日涅夫改革使苏联实力超越美国。( )

【辨析改错】勃列日涅夫与赫鲁晓夫改革的目的都是为了解决“斯大林模式”的弊端,因此两者经济改革的侧重点是一致的。( )

B

×

×

1982年勃列日涅夫逝世后,安德罗波夫,执政15个月,因健康原因于1984年逝世,终年70岁。契尔年科,73岁高龄当选为苏共中央总书记,执政仅13个月,终年74岁。

1985年3月,只有54岁的戈尔巴乔夫终于打破了苏联老人病夫治国的局面,成为战后苏联历史上最年轻、文化水平也最高的党和国家首脑。他踌躇满志,准备把苏联带出停滞状态,重振大国的雄风。

材料二:二战后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的1/4,背上沉重的包袱。同时四处伸手,加重对东欧国家的控制,还在1979年入侵阿富汗,其形象大损,同时每年还要花掉几十亿卢布。1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。

材料一:俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行高压同化政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

材料三:苏联社科院一次关于苏共性质的调查

认为苏共代表工人的只占4%; 认为代表全体人民的只占7%; 认为代表全体党员的占11%;而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟高达85%。

社会动荡

经济发展速度、人民生活水平下降

人民对苏共失去信心

三、戈尔巴乔夫改革(1985—1991)

1、背景:

①斯大林模式的弊端日益严重。

②出现社会动荡、经济增长速度和人民生活水平逐步下降的危机。

2、内容:

(1)经济改革:

①政府减少指令性计划指标,代之以 ;

②通过一系列法规调整所有制结构, 得到迅速发展;

③企业实行 和 ,出现 ;一些集体农庄和国营农场开始实行 或建立 。

指导性计划指标

个体劳动者和合作社

租赁

承包

合资企业

租赁制

家庭农场

①重点:用经济管理方法代替行政命令

①管理体制上:由行政管理到经济管理

②所有制上,由单一公有到多种所有制并存

③经营方式上,由政府经营到多种经营

②实质:承认市场对经济的调节作用

③结果:经济不断滑坡,人民生活水平下降,没有取得预期成果。

材料:1986~1988年,苏联的国民收入增长率年均为28%,1989年下降到26.4%,而1990年则出现负增长下降4%,国民生产总值下降2%,社会劳动生产率下降3%。1991年国民生产总值增长率为负8%,劳动生产率增长负9%,国民收入增长负10%。

④失败原因:缺少宏观决策和相应的配套措施,继续优先发展重工业

(2)政治体制改革(1988—1991年):

①以人道的、民主的社会主义代替科学的社会主义作为指导思想;

②主张实行多党制,放弃共产党的领导地位等。

造成了人们思想的混乱,背离马克思主义方向。

3、结果:最终导致国内局势的失控和苏联的解体(1991.12.25)

【思维延伸】有人曾形象地说:“戈尔巴乔夫改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向党的脖子。”对此,你怎么看?

苏联解体原因:

⑴根本原因:斯大林模式的弊端;

⑵直接原因:戈尔巴乔夫改革的失败;

⑶外部原因:西方国家的和平演变。

注意:苏联解体是斯大林模式的失败,并非整个社会主义的失败。

苏维埃政权没有使国家繁荣,社会昌盛,人民自由。用意识形态的方式搞经济导致我国远远落后于发达国家。无论承认这一点有多么痛苦,但是我们将近70年都在一条死胡同里发展,这条道路偏离了人类文明的康庄大道。

——俄罗斯总理普京

【对点训练】

1、戈尔巴乔夫改革与1978年后的中国改革相比( )

A、都首先从经济领域开始 B、都在经济领域取得了巨大成就

C、都保持了马克思主义方向 D、都适应了各自的国情

4、苏联解体的根本原因是( )

A、社会主义理论的缺陷 B、苏联社会主义模式的弊端

C、西方国家的“和平演变”战略案 D、经济危机和政治危机的发生

8、戈尔巴乔夫改革给我们最大的经验教训是( )

A、改革应从本国实际出发,坚持马克思主义

B、要时刻警惕国际帝国主义的和平演变

C、改革后坚持以经济建设为中心

D、改革步伐要稳定,不能急于求成

A

B

A

【比较归纳】赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革的异同?

项目? 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

侧重点

结果

失败

原因

相同点

农业

工业

前期是经济领域,后期是政治领域

取得一定的成效,最后失败

苏联解体直接原因

未改变原有体制,只是对斯大林模式的小修小补

进行根本性改革,但背离社会主义方向

①目的:解决斯大林模式的弊端

②内容:在农业、工业方面进行调整

③过程:都脱离苏联实际

④结果:成效都不显著,可以说是失败的改革

1917

1921

1928

1953

1964

1985

战时共产主义

新经济政策

斯大林模式

列宁

勃列日涅夫

斯大林

赫鲁晓夫

戈尔巴乔夫

苏联社会主义建设道路的探索

没有从根本上突破斯大林模式

突破体制,但背离社`方向

由列宁一手创建的庞大的苏联,69年后走向坟墓,令人扼腕痛惜。

如果没有“斯大林模式”,

如果赫鲁晓夫、勃列日涅夫改革深入一点,

如果戈尔巴乔夫改革更慎重一点,

或许……历史没有假设。

苏联盛极而亡的历史,留给后人无尽的启迪,尤其是对正在致力于改革、努力构建和谐社会的中国更有现实的借鉴意义。

【合作探究】二战后苏联经济改革,对我国的社会主义现代化建设有何启示?

启示:

①坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。

②社会主义制度要不断改革、完善。

③改革不是一帆风顺的,社会主义建设道路具有复杂性、曲折性和长期性,要坚定社会主义信念。

④改革要关注民生,处理好改革、发展、稳定的关系

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势