人教部编版历史八年级下册第18课 科技文化成就 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史八年级下册第18课 科技文化成就 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-06-04 11:36:21 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。第六单元 科技文化与社会生活第18课《 科技文化成就》知识点1 从“两弹一星”到漫步太空

1.两弹一星

①原子弹:_______年10月16日,我国第一颗__________爆炸成功。

②导弹:_______年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验成功,我国有了可用于实战的导弹。

③氢弹:_______年,我国第一颗氢弹爆炸成功。

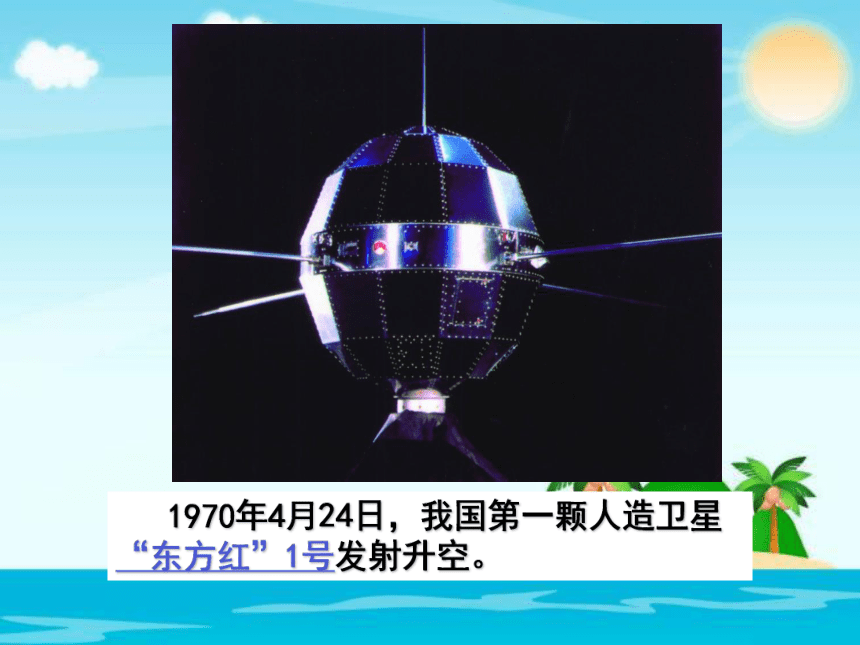

④人造地球卫星:1970年,我国成功发射第一颗人造地球卫星——____________,成为世界上第___个能独立发射人造地球卫星的国家。1964原子弹19661967东方红一号五(2)影响:①极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。

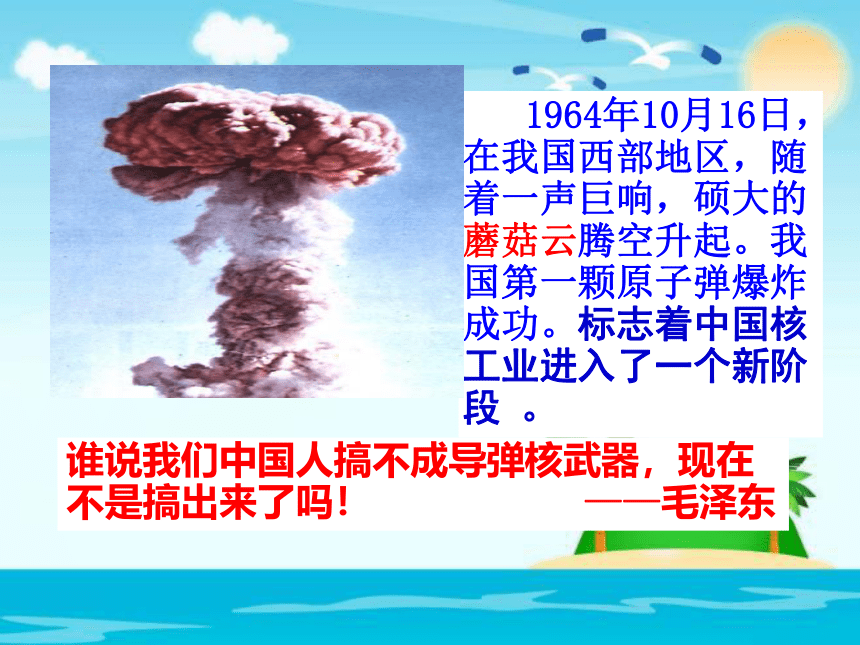

②打破了当时的核垄断,增强了我国的________,大大提高了我国的国际地位。国防实力谁说我们中国人搞不成导弹核武器,现在不是搞出来了吗! ——毛泽东 1964年10月16日,在我国西部地区,随着一声巨响,硕大的蘑菇云腾空升起。我国第一颗原子弹爆炸成功。标志着中国核工业进入了一个新阶段 。中国“两弹元勋”

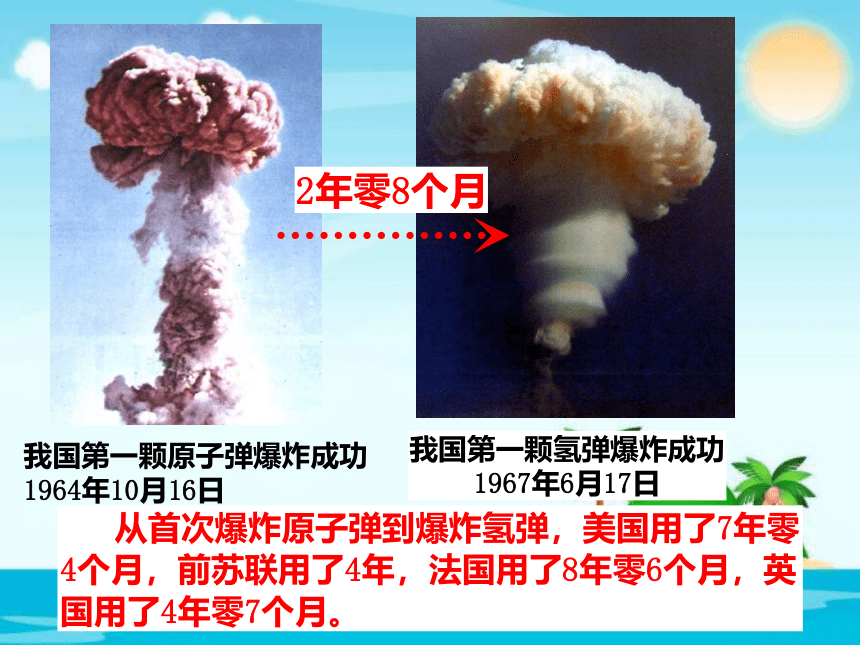

邓稼先 邓稼先他们是一代人完成了别国五代科学家的任务,一口气从原子弹干到中子弹,到氢弹,到电脑模拟的核极限的。邓稼先知道很快就要“世界性禁核”的。如果中国不能抢在这个时间内完成核极限实验,那么就会“被禁”,而不能成为“大国”。所以,邓稼先一直在抢这时间,他忘了自己生命的时间,忘了其他一切的时间,惟要中国脱离挨打受欺时间。我国第一颗原子弹爆炸成功

1964年10月16日我国第一颗氢弹爆炸成功

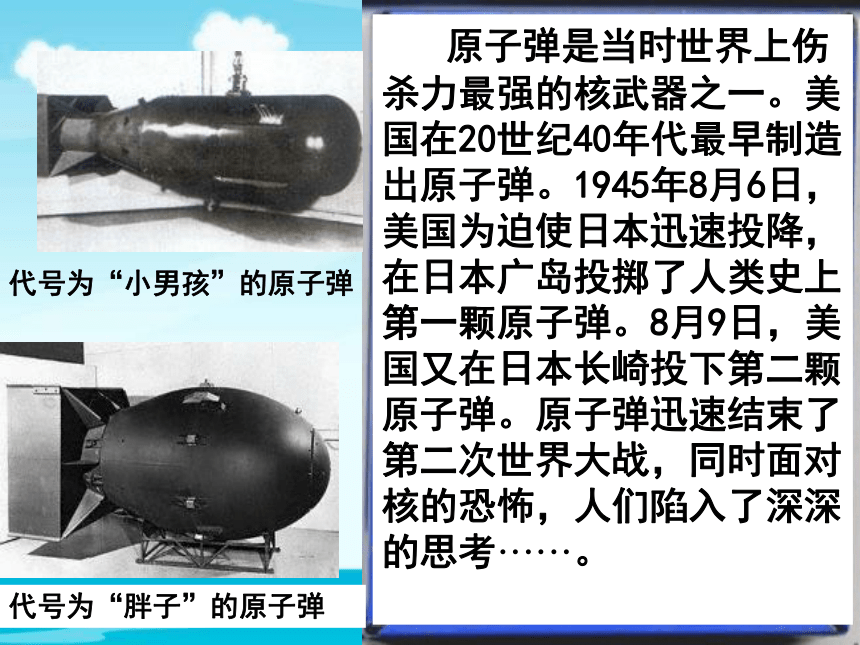

1967年6月17日 从首次爆炸原子弹到爆炸氢弹,美国用了7年零4个月,前苏联用了4年,法国用了8年零6个月,英国用了4年零7个月。 原子弹是当时世界上伤杀力最强的核武器之一。美国在20世纪40年代最早制造出原子弹。1945年8月6日,美国为迫使日本迅速投降,在日本广岛投掷了人类史上第一颗原子弹。8月9日,美国又在日本长崎投下第二颗原子弹。原子弹迅速结束了第二次世界大战,同时面对核的恐怖,人们陷入了深深的思考······。

代号为“胖子”的原子弹代号为“小男孩”的原子弹 我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

“大国新世界大战的可能性是有的,只是因为多了几颗原子弹,大家都不敢下手”。

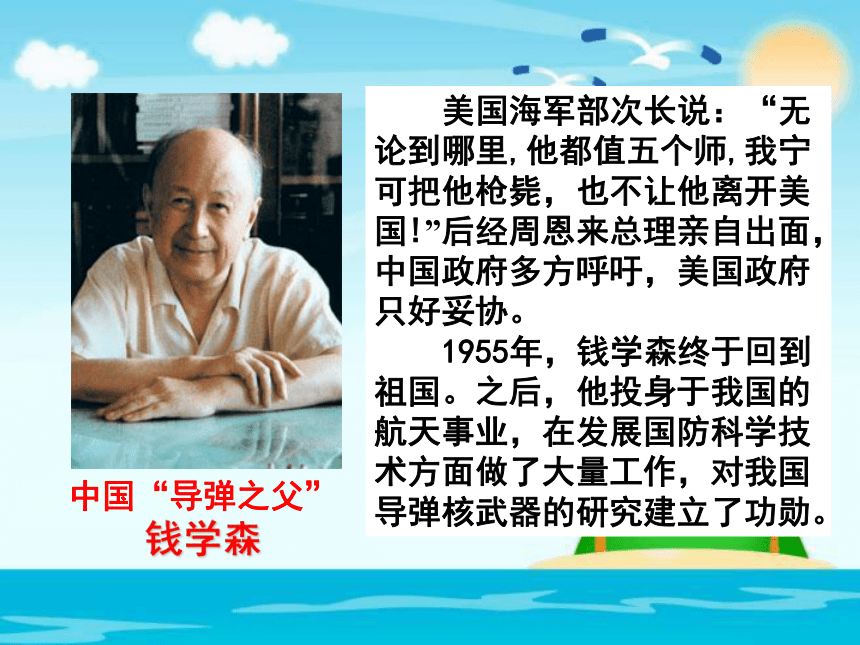

“原子弹,你有了,我有了,可能谁也不用,这样核战争就打不起来,和平也就更有把握了。 ????????????????????????????? 原子弹是杀伤力极强的核武器,我国是爱好和平的国家,为什么也要研制原子弹?保卫国家安全维护世界和平核政策:中国在任何时候,任何情况下,都不会首先使用核武器,不对无核国家使用核武器。动筋脑1964年6月,我国设计的中近程地地导弹在西北地区试验成功 。 1966年10月27日,装有核弹头的中近程地地导弹点火发射,核弹头在预定地点实现了核爆炸。我国有了可用于实战的导弹。“两弹一星” 美国海军部次长说:“无论到哪里,他都值五个师,我宁可把他枪毙,也不让他离开美国!”后经周恩来总理亲自出面,中国政府多方呼吁,美国政府只好妥协。

1955年,钱学森终于回到祖国。之后,他投身于我国的航天事业,在发展国防科学技术方面做了大量工作,对我国导弹核武器的研究建立了功勋。中国“导弹之父”

钱学森思考:

研制核武器,我国科学家付出了极其艰辛的努力,你从邓稼先和钱学森身上看到了什么?艰苦奋斗、坚持不懈、爱国主义和无私奉献等精神。 1970年4月24日,我国第一颗人造卫星“东方红”1号发射升空。2.航天成就

(1)1999年11月,____________无人飞船发射成功,开启了我国的飞天之旅。

(2)2003年10月,_________乘坐神舟五号飞船往返成功,我国成为世界上第______个掌握载人航天技术的国家。

(3)2008年9月,______________升入太空,航天员_________成功完成出舱任务,实现了_____________。神舟一号杨利伟三神舟七号翟志刚太空行走1999年11月,“神舟1号”无人飞船发射成功。

2003年10月, “神舟5号”载人飞船发射成功。2012年6月,载着航天员景海鹏、刘旺、刘洋的“神舟九号”的飞船完成与“天宫一号”交会对接任务。“神舟五号”

发射时间:2003年10月15日9时

飞行时间/圈数:21小时/14圈杨利伟走出舱门一、从“两弹一星”到漫步太空“神舟六号”

2005年10月12日9时发射

10月17日4时33分返回

共115小时33分指挥长费俊龙

江苏昆山市巴城镇人操作手聂海胜

湖北枣阳人翟志刚

第一位出舱活动的中国人 神舟七号飞船共计飞行

2天20小时27分钟 一、从“两弹一星”到漫步太空2008年9月27日16时43分,中国“神七”载人飞船航天员翟志刚顺利出舱,实施中国首次空间出舱活动,完成了中国航天员的第一次太空行走。 知识点2 杂交水稻与青蒿素

1.杂交水稻

(1)培育者:____________。

(2)地位:成功培育杂交水稻的第一人,获得我国首届最高科学技术奖,是第一个特等发明奖的获得者,被誉为“________________”。

(3)影响:为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的___________,作出巨大贡献,对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。袁隆平杂交水稻之父粮食安全2.青蒿素:20世纪70年代,中国药学家_________发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。屠呦呦获得2015年_____________________。屠呦呦诺贝尔生理学或医学奖原子弹让中国人不再受恐吓!

袁隆平使中国人不再挨饿!吃饭靠“两平” 国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”。袁隆平

“杂交水稻之父”

“当代神农”“米神”二、杂交水稻与青蒿素一靠邓小平( 家庭联产承

包责任制 )

二靠袁隆平(杂交水稻)袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖二、杂交水稻与青蒿素2001年2月19日江泽民与首届国家最高科学技术奖获得者袁隆平(右)袁隆平当选2004年十大感动中国人物屠呦呦在实验室二、杂交水稻与青蒿素2015年10月5日瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。屠呦呦由此成为迄今为止第一位 获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家 ,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。知识点3 文化事业的发展

1.改革开放前

(1)方针:1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“____________”“____________”的方针。百花齐放百家争鸣(2)成果:文学、戏剧、电影、音乐等领域取得了累累硕果。长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》(老舍)、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等,都是这一时期的作品。

2.改革开放后:文化事业进一步发展,成果丰富。

(1)各领域作品形式多样,题材广泛,佳作迭出。

(2)2012年,中国作家__________获得诺贝尔文学奖。莫言中国文化走向世界 文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量

——习近平课堂小结知识点1 从“两弹一星”到漫步太空

1.这个世界上最先发明火药的民族,这个100年来屡受欺侮却又不甘沉沦的民族,终于走进核时代的大门。标志着这个民族“走进核时代的大门”的事件是( )

A.导弹部队建成 B.中国第一颗原子弹爆炸成功

C.中近程地地导弹试验成功

D.1966年第一次导弹核武器试验成功B2.要了解中国研制原子弹的情况,必须查看下列哪个人物的传记( )

A.焦裕禄 B.王进喜 C.邓稼先 D.雷锋 C3.右图是我国发射升空的第一颗卫星,它的名称是( )

A.神舟七号 B.东方红一号

C.神舟一号 D.神舟五号 B4.下列事件开启我国飞天之旅的是( )

A.1999年神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验

B.2003年神舟五号往返成功

C.1970年第一颗人造地球卫星发射成功

D.2008年神舟七号往返成功A知识点2 杂交水稻与青蒿素

5.右图人物是一位著名的农业科学家,他的杰出贡献印证了“科学技术是第一生产力”这一光辉论断。他是( )

A.王进喜 B.邓稼先

C.焦裕禄 D.袁隆平D6.下列人物中因发现青蒿素而获得诺贝尔奖的是( )

A.袁隆平 B.王进喜

C.屠呦呦 D.焦裕禄C知识点3 文化事业的发展

7.为了繁荣文艺和科学事业,1956年,党提出的方针是( )

A.“八六三”计划 B.“兼容并蓄”

C.“百花齐放”“百家争鸣” D.“科教兴国”C8.对于下图“吃饭靠两平”的认识不正确的是( )

A.好政策指家庭联产承包责任制

B.科学技术指籼型杂交水稻

C.“政策”与“技术”都推动了农村生产力的发展

D.体现出人们依然受个人崇拜思潮的影响D9.一个国家获得诺贝尔奖的人数,一定程度上反映了这个国家的科研水平、教育水平等硬实力。中国获得诺贝尔奖的有( )

①袁隆平 ②莫言 ③屠呦呦 ④邓稼先

A.①② B.②③ C.①④ D.②④B10.(2017·山东东营)“1959年,一批中国最优秀的科学家突然从公众的视线里消失了,甚至连他们的家人也不知道他们去了哪里。这个谜底直到五年之后,才随着大西北戈壁荒原上升起的蘑菇云得以揭开。”这个“谜底”是我国研制( )

A.战略核潜艇 B.人造地球卫星

C.长征运载火箭 D.原子弹D11.(2017·湖南怀化)一位美国学者在《走向丰衣足食的世界》一书中写道:“他使饥饿的威胁在退却,正引导我们走向一个营养充足的世界。”这位美国学者评价的是我国著名科学家( )

A.邓稼先 B.华罗庚 C.袁隆平 D.钱学森 C

1.两弹一星

①原子弹:_______年10月16日,我国第一颗__________爆炸成功。

②导弹:_______年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验成功,我国有了可用于实战的导弹。

③氢弹:_______年,我国第一颗氢弹爆炸成功。

④人造地球卫星:1970年,我国成功发射第一颗人造地球卫星——____________,成为世界上第___个能独立发射人造地球卫星的国家。1964原子弹19661967东方红一号五(2)影响:①极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。

②打破了当时的核垄断,增强了我国的________,大大提高了我国的国际地位。国防实力谁说我们中国人搞不成导弹核武器,现在不是搞出来了吗! ——毛泽东 1964年10月16日,在我国西部地区,随着一声巨响,硕大的蘑菇云腾空升起。我国第一颗原子弹爆炸成功。标志着中国核工业进入了一个新阶段 。中国“两弹元勋”

邓稼先 邓稼先他们是一代人完成了别国五代科学家的任务,一口气从原子弹干到中子弹,到氢弹,到电脑模拟的核极限的。邓稼先知道很快就要“世界性禁核”的。如果中国不能抢在这个时间内完成核极限实验,那么就会“被禁”,而不能成为“大国”。所以,邓稼先一直在抢这时间,他忘了自己生命的时间,忘了其他一切的时间,惟要中国脱离挨打受欺时间。我国第一颗原子弹爆炸成功

1964年10月16日我国第一颗氢弹爆炸成功

1967年6月17日 从首次爆炸原子弹到爆炸氢弹,美国用了7年零4个月,前苏联用了4年,法国用了8年零6个月,英国用了4年零7个月。 原子弹是当时世界上伤杀力最强的核武器之一。美国在20世纪40年代最早制造出原子弹。1945年8月6日,美国为迫使日本迅速投降,在日本广岛投掷了人类史上第一颗原子弹。8月9日,美国又在日本长崎投下第二颗原子弹。原子弹迅速结束了第二次世界大战,同时面对核的恐怖,人们陷入了深深的思考······。

代号为“胖子”的原子弹代号为“小男孩”的原子弹 我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

“大国新世界大战的可能性是有的,只是因为多了几颗原子弹,大家都不敢下手”。

“原子弹,你有了,我有了,可能谁也不用,这样核战争就打不起来,和平也就更有把握了。 ????????????????????????????? 原子弹是杀伤力极强的核武器,我国是爱好和平的国家,为什么也要研制原子弹?保卫国家安全维护世界和平核政策:中国在任何时候,任何情况下,都不会首先使用核武器,不对无核国家使用核武器。动筋脑1964年6月,我国设计的中近程地地导弹在西北地区试验成功 。 1966年10月27日,装有核弹头的中近程地地导弹点火发射,核弹头在预定地点实现了核爆炸。我国有了可用于实战的导弹。“两弹一星” 美国海军部次长说:“无论到哪里,他都值五个师,我宁可把他枪毙,也不让他离开美国!”后经周恩来总理亲自出面,中国政府多方呼吁,美国政府只好妥协。

1955年,钱学森终于回到祖国。之后,他投身于我国的航天事业,在发展国防科学技术方面做了大量工作,对我国导弹核武器的研究建立了功勋。中国“导弹之父”

钱学森思考:

研制核武器,我国科学家付出了极其艰辛的努力,你从邓稼先和钱学森身上看到了什么?艰苦奋斗、坚持不懈、爱国主义和无私奉献等精神。 1970年4月24日,我国第一颗人造卫星“东方红”1号发射升空。2.航天成就

(1)1999年11月,____________无人飞船发射成功,开启了我国的飞天之旅。

(2)2003年10月,_________乘坐神舟五号飞船往返成功,我国成为世界上第______个掌握载人航天技术的国家。

(3)2008年9月,______________升入太空,航天员_________成功完成出舱任务,实现了_____________。神舟一号杨利伟三神舟七号翟志刚太空行走1999年11月,“神舟1号”无人飞船发射成功。

2003年10月, “神舟5号”载人飞船发射成功。2012年6月,载着航天员景海鹏、刘旺、刘洋的“神舟九号”的飞船完成与“天宫一号”交会对接任务。“神舟五号”

发射时间:2003年10月15日9时

飞行时间/圈数:21小时/14圈杨利伟走出舱门一、从“两弹一星”到漫步太空“神舟六号”

2005年10月12日9时发射

10月17日4时33分返回

共115小时33分指挥长费俊龙

江苏昆山市巴城镇人操作手聂海胜

湖北枣阳人翟志刚

第一位出舱活动的中国人 神舟七号飞船共计飞行

2天20小时27分钟 一、从“两弹一星”到漫步太空2008年9月27日16时43分,中国“神七”载人飞船航天员翟志刚顺利出舱,实施中国首次空间出舱活动,完成了中国航天员的第一次太空行走。 知识点2 杂交水稻与青蒿素

1.杂交水稻

(1)培育者:____________。

(2)地位:成功培育杂交水稻的第一人,获得我国首届最高科学技术奖,是第一个特等发明奖的获得者,被誉为“________________”。

(3)影响:为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的___________,作出巨大贡献,对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。袁隆平杂交水稻之父粮食安全2.青蒿素:20世纪70年代,中国药学家_________发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。屠呦呦获得2015年_____________________。屠呦呦诺贝尔生理学或医学奖原子弹让中国人不再受恐吓!

袁隆平使中国人不再挨饿!吃饭靠“两平” 国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”。袁隆平

“杂交水稻之父”

“当代神农”“米神”二、杂交水稻与青蒿素一靠邓小平( 家庭联产承

包责任制 )

二靠袁隆平(杂交水稻)袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖二、杂交水稻与青蒿素2001年2月19日江泽民与首届国家最高科学技术奖获得者袁隆平(右)袁隆平当选2004年十大感动中国人物屠呦呦在实验室二、杂交水稻与青蒿素2015年10月5日瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。屠呦呦由此成为迄今为止第一位 获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家 ,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。知识点3 文化事业的发展

1.改革开放前

(1)方针:1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“____________”“____________”的方针。百花齐放百家争鸣(2)成果:文学、戏剧、电影、音乐等领域取得了累累硕果。长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》(老舍)、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等,都是这一时期的作品。

2.改革开放后:文化事业进一步发展,成果丰富。

(1)各领域作品形式多样,题材广泛,佳作迭出。

(2)2012年,中国作家__________获得诺贝尔文学奖。莫言中国文化走向世界 文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量

——习近平课堂小结知识点1 从“两弹一星”到漫步太空

1.这个世界上最先发明火药的民族,这个100年来屡受欺侮却又不甘沉沦的民族,终于走进核时代的大门。标志着这个民族“走进核时代的大门”的事件是( )

A.导弹部队建成 B.中国第一颗原子弹爆炸成功

C.中近程地地导弹试验成功

D.1966年第一次导弹核武器试验成功B2.要了解中国研制原子弹的情况,必须查看下列哪个人物的传记( )

A.焦裕禄 B.王进喜 C.邓稼先 D.雷锋 C3.右图是我国发射升空的第一颗卫星,它的名称是( )

A.神舟七号 B.东方红一号

C.神舟一号 D.神舟五号 B4.下列事件开启我国飞天之旅的是( )

A.1999年神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验

B.2003年神舟五号往返成功

C.1970年第一颗人造地球卫星发射成功

D.2008年神舟七号往返成功A知识点2 杂交水稻与青蒿素

5.右图人物是一位著名的农业科学家,他的杰出贡献印证了“科学技术是第一生产力”这一光辉论断。他是( )

A.王进喜 B.邓稼先

C.焦裕禄 D.袁隆平D6.下列人物中因发现青蒿素而获得诺贝尔奖的是( )

A.袁隆平 B.王进喜

C.屠呦呦 D.焦裕禄C知识点3 文化事业的发展

7.为了繁荣文艺和科学事业,1956年,党提出的方针是( )

A.“八六三”计划 B.“兼容并蓄”

C.“百花齐放”“百家争鸣” D.“科教兴国”C8.对于下图“吃饭靠两平”的认识不正确的是( )

A.好政策指家庭联产承包责任制

B.科学技术指籼型杂交水稻

C.“政策”与“技术”都推动了农村生产力的发展

D.体现出人们依然受个人崇拜思潮的影响D9.一个国家获得诺贝尔奖的人数,一定程度上反映了这个国家的科研水平、教育水平等硬实力。中国获得诺贝尔奖的有( )

①袁隆平 ②莫言 ③屠呦呦 ④邓稼先

A.①② B.②③ C.①④ D.②④B10.(2017·山东东营)“1959年,一批中国最优秀的科学家突然从公众的视线里消失了,甚至连他们的家人也不知道他们去了哪里。这个谜底直到五年之后,才随着大西北戈壁荒原上升起的蘑菇云得以揭开。”这个“谜底”是我国研制( )

A.战略核潜艇 B.人造地球卫星

C.长征运载火箭 D.原子弹D11.(2017·湖南怀化)一位美国学者在《走向丰衣足食的世界》一书中写道:“他使饥饿的威胁在退却,正引导我们走向一个营养充足的世界。”这位美国学者评价的是我国著名科学家( )

A.邓稼先 B.华罗庚 C.袁隆平 D.钱学森 C

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化