粤教版地理八上教案:2.2气候

图片预览

文档简介

2.2 气候

一、教学目标

1.了解我国冬季和夏季气温的分布特点。

2.举例说出我国降水量地区的分布特点与成因。

3.概述我国干湿地区的分布。

4.学习我国气候的主要类型。

二、教学重难点

1.读图分析我国冬季和夏季气温的分布特点。

2.了解我国我国降水量地区的分布特点与成因。

三、课时安排

3课时

四、教学过程

新课导入

(创设情境,激发兴趣)

长江以南的景色风光秀丽,阿拉伯半岛的景色别具一格,是什么原因使各地呈现不同的风景?这节课我们就要学习气候,我们可以从中找到原因。

(长江以南) (阿拉伯半岛)

讲授新课

1.冬季和夏季气温的分布特点

我国冬季气温的特点:

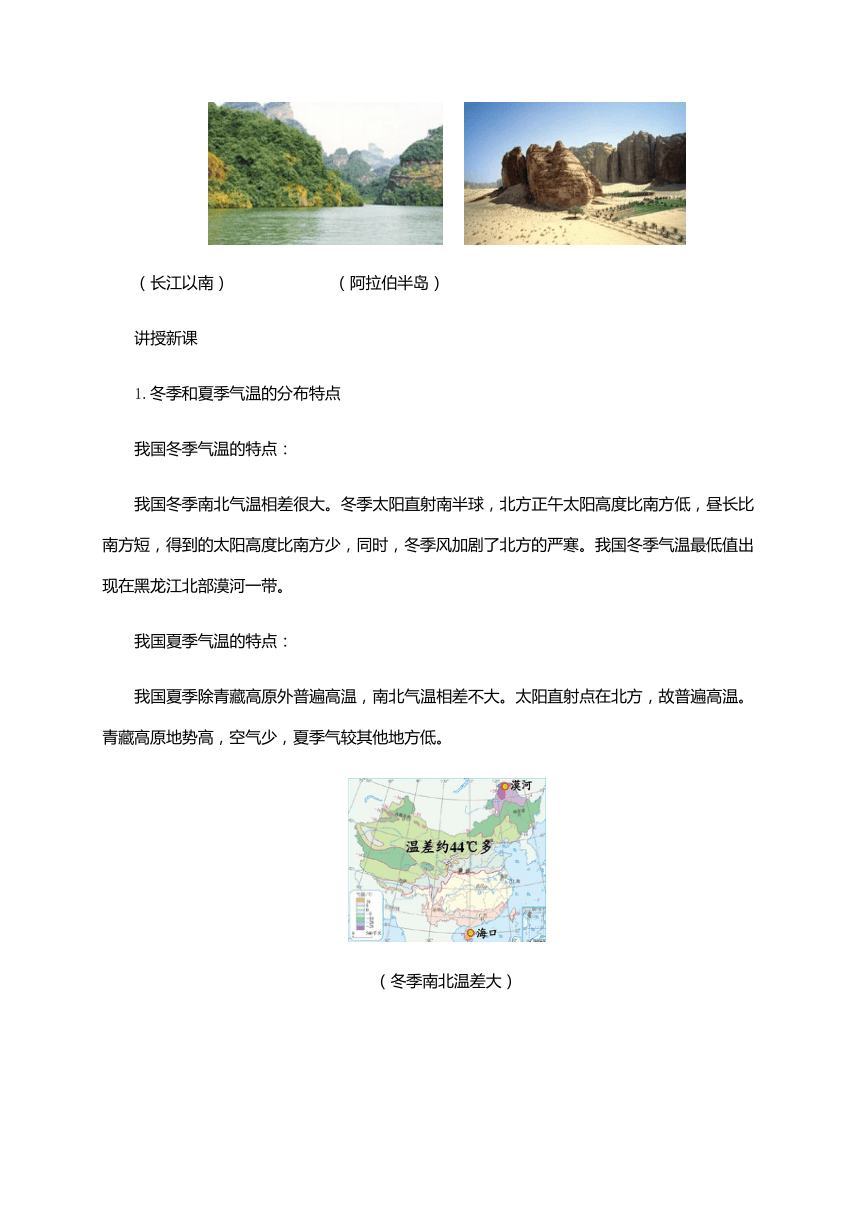

我国冬季南北气温相差很大。冬季太阳直射南半球,北方正午太阳高度比南方低,昼长比南方短,得到的太阳高度比南方少,同时,冬季风加剧了北方的严寒。我国冬季气温最低值出现在黑龙江北部漠河一带。

我国夏季气温的特点:

我国夏季除青藏高原外普遍高温,南北气温相差不大。太阳直射点在北方,故普遍高温。青藏高原地势高,空气少,夏季气较其他地方低。

(冬季南北温差大)

(夏季南北温差小)

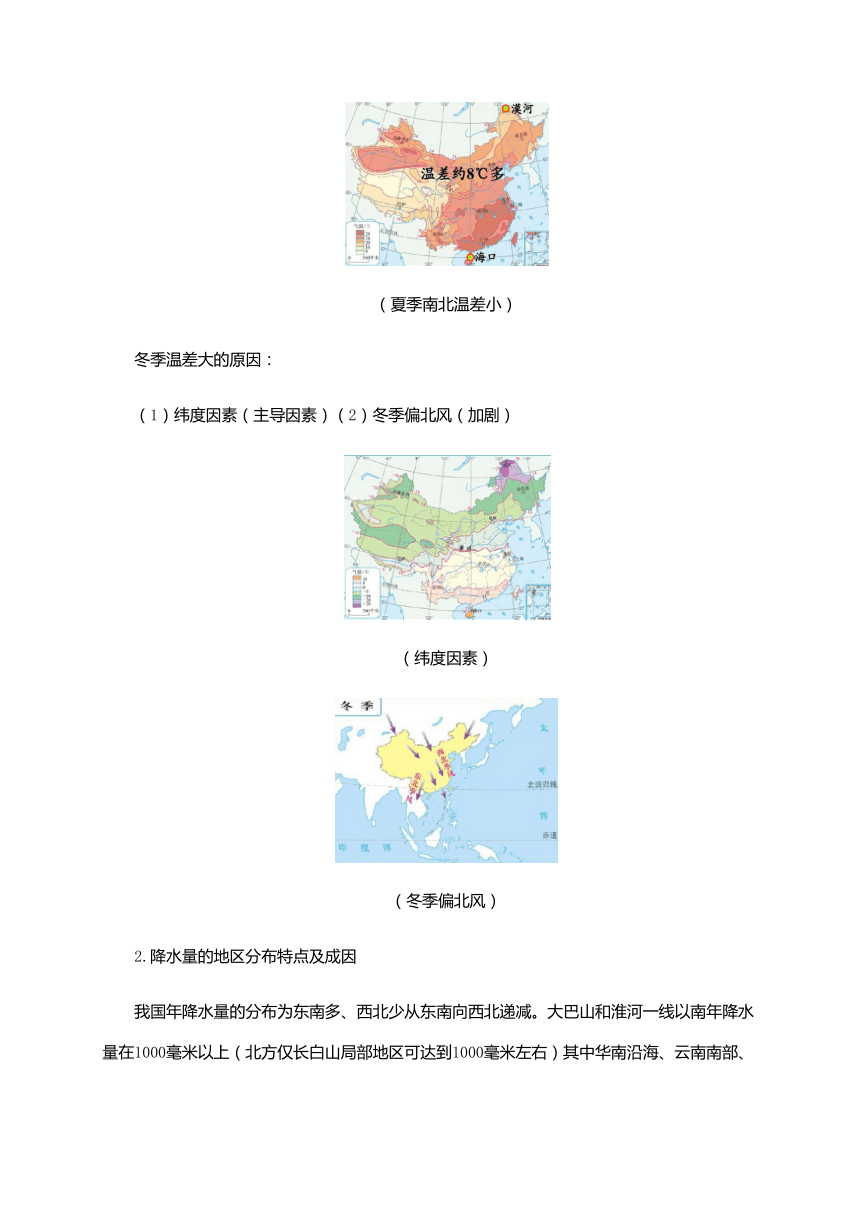

冬季温差大的原因:

(1)纬度因素(主导因素)(2)冬季偏北风(加剧)

(纬度因素)

(冬季偏北风)

2.降水量的地区分布特点及成因

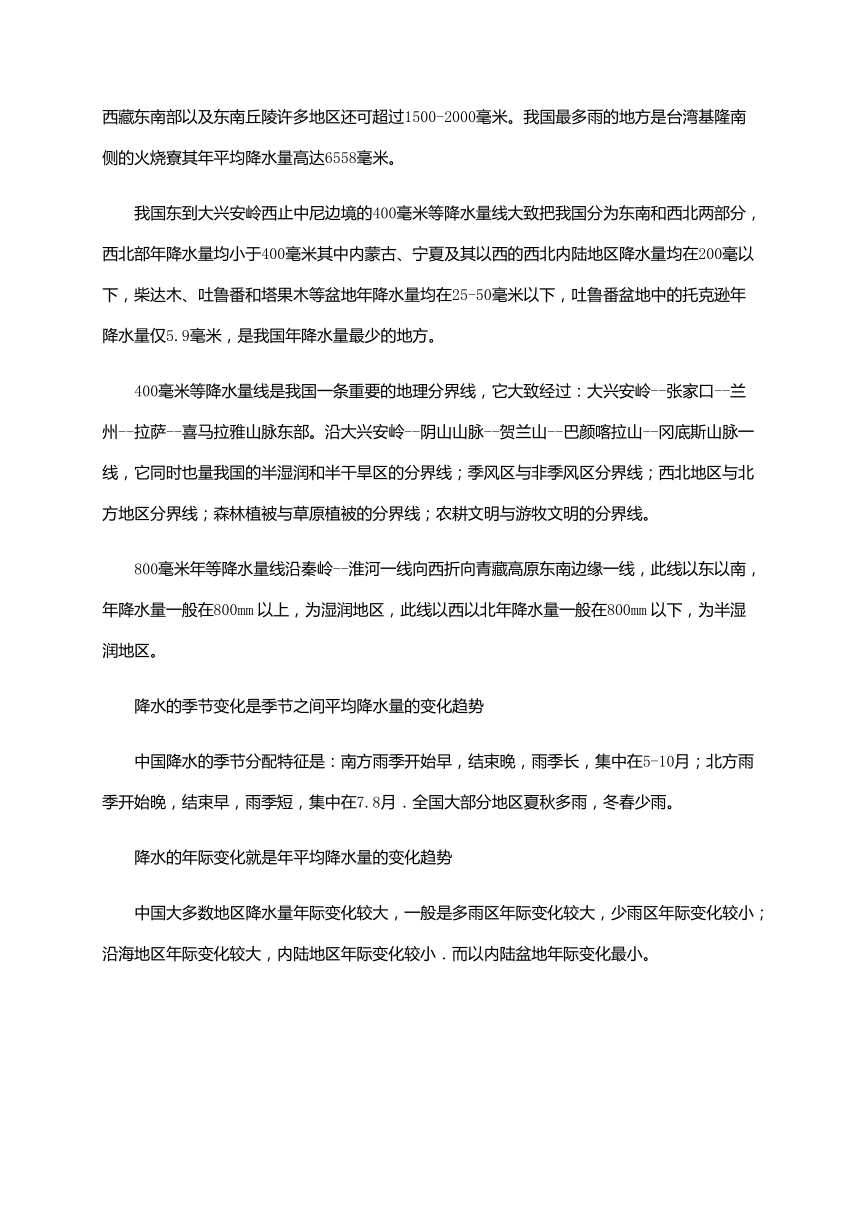

我国年降水量的分布为东南多、西北少从东南向西北递减。大巴山和淮河一线以南年降水量在1000毫米以上(北方仅长白山局部地区可达到1000毫米左右)其中华南沿海、云南南部、西藏东南部以及东南丘陵许多地区还可超过1500-2000毫米。我国最多雨的地方是台湾基隆南侧的火烧寮其年平均降水量高达6558毫米。

我国东到大兴安岭西止中尼边境的400毫米等降水量线大致把我国分为东南和西北两部分,西北部年降水量均小于400毫米其中内蒙古、宁夏及其以西的西北内陆地区降水量均在200毫以下,柴达木、吐鲁番和塔果木等盆地年降水量均在25-50毫米以下,吐鲁番盆地中的托克逊年降水量仅5.9毫米,是我国年降水量最少的地方。

400毫米等降水量线是我国一条重要的地理分界线,它大致经过:大兴安岭--张家口--兰州--拉萨--喜马拉雅山脉东部。沿大兴安岭--阴山山脉--贺兰山--巴颜喀拉山--冈底斯山脉一线,它同时也量我国的半湿润和半干旱区的分界线;季风区与非季风区分界线;西北地区与北方地区分界线;森林植被与草原植被的分界线;农耕文明与游牧文明的分界线。

800毫米年等降水量线沿秦岭--淮河一线向西折向青藏高原东南边缘一线,此线以东以南,年降水量一般在800mm以上,为湿润地区,此线以西以北年降水量一般在800mm以下,为半湿润地区。

降水的季节变化是季节之间平均降水量的变化趋势

中国降水的季节分配特征是:南方雨季开始早,结束晚,雨季长,集中在5-10月;北方雨季开始晚,结束早,雨季短,集中在7.8月.全国大部分地区夏秋多雨,冬春少雨。

降水的年际变化就是年平均降水量的变化趋势

中国大多数地区降水量年际变化较大,一般是多雨区年际变化较大,少雨区年际变化较小;沿海地区年际变化较大,内陆地区年际变化较小.而以内陆盆地年际变化最小。

(降水空间的分布)

(降水时间的分布)

降水分布不均的原因:

(1)海陆因素(夏季风)(2)纬度因素

(海陆因素)

(纬度因素)

3.我国干湿地区的分布

(干湿地区的分布)

①岭-淮河以南、川西山地以东的广大地区,还包括东北山地和青藏高原东南部,干燥度小于1,是我国湿润区,区内自然植被多为森林,农田以水田为主;

②东北平原、华北平原、渭河平原等地,干燥度1.00-1.49,属半湿润区,区内自然植被为森林草原或灌木草原,农田以旱田为主,水田只出现在有灌溉条件的地区;

③内蒙古高原、黄土高原、青藏高原、天山山地等,干燥度1.5-4.0,属半干旱区,区内自然植被以草原为主,农田以旱地为主;

④我国西北部的塔里木、准噶尔、柴达木、阿拉善等地,干燥度大于4,区内自然植被为荒漠草原和荒漠,以畜牧业为主。

(干湿地区的划分)

(秦岭-淮河以南)

(秦岭-淮河以北)

4.我国气候的类型

(气候的主要类型)

我国是世界上气候类型最多的国家之一。我国东半部有大范围的季风气候,自南而北有热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候。西北地区大多为温带大陆性气候。青藏高原区是独特的高原气候。

(热带季风气候)

(亚热带季风气候)

(温带季风气候)

(温带大陆性气候)

五、板书设计

1.我国冬季南北气温相差很大, 夏季除青藏高原外普遍高温。

2.我国年降水量的分布为东南多、西北少从东南向西北递减。

3.我国干湿地区的划分依据干燥度。

4.我国气候的类型分为热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候和温带大陆性气候。

六、作业布置

1.完成本节课的《同步练习》。

2.预习下节课的导学案中的探究案。

七、教学反思

根据《地理课程标准》学习对生活有用的地理、学习对终身发展有用的地理的基本理念,本节课引导学生从了解长江以南和阿拉伯半岛景色不同的原因出发,利用已有的知识和能力,通过探究、小组合作学习等多种方式,对气候的特征进行分析,并结合习题巩固知识。培养学生联系实际,发现地理问题、分析问题、解决问题的地理能力,并培养学生的读图、析图、填图的能力。

一、教学目标

1.了解我国冬季和夏季气温的分布特点。

2.举例说出我国降水量地区的分布特点与成因。

3.概述我国干湿地区的分布。

4.学习我国气候的主要类型。

二、教学重难点

1.读图分析我国冬季和夏季气温的分布特点。

2.了解我国我国降水量地区的分布特点与成因。

三、课时安排

3课时

四、教学过程

新课导入

(创设情境,激发兴趣)

长江以南的景色风光秀丽,阿拉伯半岛的景色别具一格,是什么原因使各地呈现不同的风景?这节课我们就要学习气候,我们可以从中找到原因。

(长江以南) (阿拉伯半岛)

讲授新课

1.冬季和夏季气温的分布特点

我国冬季气温的特点:

我国冬季南北气温相差很大。冬季太阳直射南半球,北方正午太阳高度比南方低,昼长比南方短,得到的太阳高度比南方少,同时,冬季风加剧了北方的严寒。我国冬季气温最低值出现在黑龙江北部漠河一带。

我国夏季气温的特点:

我国夏季除青藏高原外普遍高温,南北气温相差不大。太阳直射点在北方,故普遍高温。青藏高原地势高,空气少,夏季气较其他地方低。

(冬季南北温差大)

(夏季南北温差小)

冬季温差大的原因:

(1)纬度因素(主导因素)(2)冬季偏北风(加剧)

(纬度因素)

(冬季偏北风)

2.降水量的地区分布特点及成因

我国年降水量的分布为东南多、西北少从东南向西北递减。大巴山和淮河一线以南年降水量在1000毫米以上(北方仅长白山局部地区可达到1000毫米左右)其中华南沿海、云南南部、西藏东南部以及东南丘陵许多地区还可超过1500-2000毫米。我国最多雨的地方是台湾基隆南侧的火烧寮其年平均降水量高达6558毫米。

我国东到大兴安岭西止中尼边境的400毫米等降水量线大致把我国分为东南和西北两部分,西北部年降水量均小于400毫米其中内蒙古、宁夏及其以西的西北内陆地区降水量均在200毫以下,柴达木、吐鲁番和塔果木等盆地年降水量均在25-50毫米以下,吐鲁番盆地中的托克逊年降水量仅5.9毫米,是我国年降水量最少的地方。

400毫米等降水量线是我国一条重要的地理分界线,它大致经过:大兴安岭--张家口--兰州--拉萨--喜马拉雅山脉东部。沿大兴安岭--阴山山脉--贺兰山--巴颜喀拉山--冈底斯山脉一线,它同时也量我国的半湿润和半干旱区的分界线;季风区与非季风区分界线;西北地区与北方地区分界线;森林植被与草原植被的分界线;农耕文明与游牧文明的分界线。

800毫米年等降水量线沿秦岭--淮河一线向西折向青藏高原东南边缘一线,此线以东以南,年降水量一般在800mm以上,为湿润地区,此线以西以北年降水量一般在800mm以下,为半湿润地区。

降水的季节变化是季节之间平均降水量的变化趋势

中国降水的季节分配特征是:南方雨季开始早,结束晚,雨季长,集中在5-10月;北方雨季开始晚,结束早,雨季短,集中在7.8月.全国大部分地区夏秋多雨,冬春少雨。

降水的年际变化就是年平均降水量的变化趋势

中国大多数地区降水量年际变化较大,一般是多雨区年际变化较大,少雨区年际变化较小;沿海地区年际变化较大,内陆地区年际变化较小.而以内陆盆地年际变化最小。

(降水空间的分布)

(降水时间的分布)

降水分布不均的原因:

(1)海陆因素(夏季风)(2)纬度因素

(海陆因素)

(纬度因素)

3.我国干湿地区的分布

(干湿地区的分布)

①岭-淮河以南、川西山地以东的广大地区,还包括东北山地和青藏高原东南部,干燥度小于1,是我国湿润区,区内自然植被多为森林,农田以水田为主;

②东北平原、华北平原、渭河平原等地,干燥度1.00-1.49,属半湿润区,区内自然植被为森林草原或灌木草原,农田以旱田为主,水田只出现在有灌溉条件的地区;

③内蒙古高原、黄土高原、青藏高原、天山山地等,干燥度1.5-4.0,属半干旱区,区内自然植被以草原为主,农田以旱地为主;

④我国西北部的塔里木、准噶尔、柴达木、阿拉善等地,干燥度大于4,区内自然植被为荒漠草原和荒漠,以畜牧业为主。

(干湿地区的划分)

(秦岭-淮河以南)

(秦岭-淮河以北)

4.我国气候的类型

(气候的主要类型)

我国是世界上气候类型最多的国家之一。我国东半部有大范围的季风气候,自南而北有热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候。西北地区大多为温带大陆性气候。青藏高原区是独特的高原气候。

(热带季风气候)

(亚热带季风气候)

(温带季风气候)

(温带大陆性气候)

五、板书设计

1.我国冬季南北气温相差很大, 夏季除青藏高原外普遍高温。

2.我国年降水量的分布为东南多、西北少从东南向西北递减。

3.我国干湿地区的划分依据干燥度。

4.我国气候的类型分为热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候和温带大陆性气候。

六、作业布置

1.完成本节课的《同步练习》。

2.预习下节课的导学案中的探究案。

七、教学反思

根据《地理课程标准》学习对生活有用的地理、学习对终身发展有用的地理的基本理念,本节课引导学生从了解长江以南和阿拉伯半岛景色不同的原因出发,利用已有的知识和能力,通过探究、小组合作学习等多种方式,对气候的特征进行分析,并结合习题巩固知识。培养学生联系实际,发现地理问题、分析问题、解决问题的地理能力,并培养学生的读图、析图、填图的能力。