周周练:第三周 第2章 光(2.3—2.4)2(答案+解析)

文档属性

| 名称 | 周周练:第三周 第2章 光(2.3—2.4)2(答案+解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-06-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.3-2.4

一.选择题(共20小题)

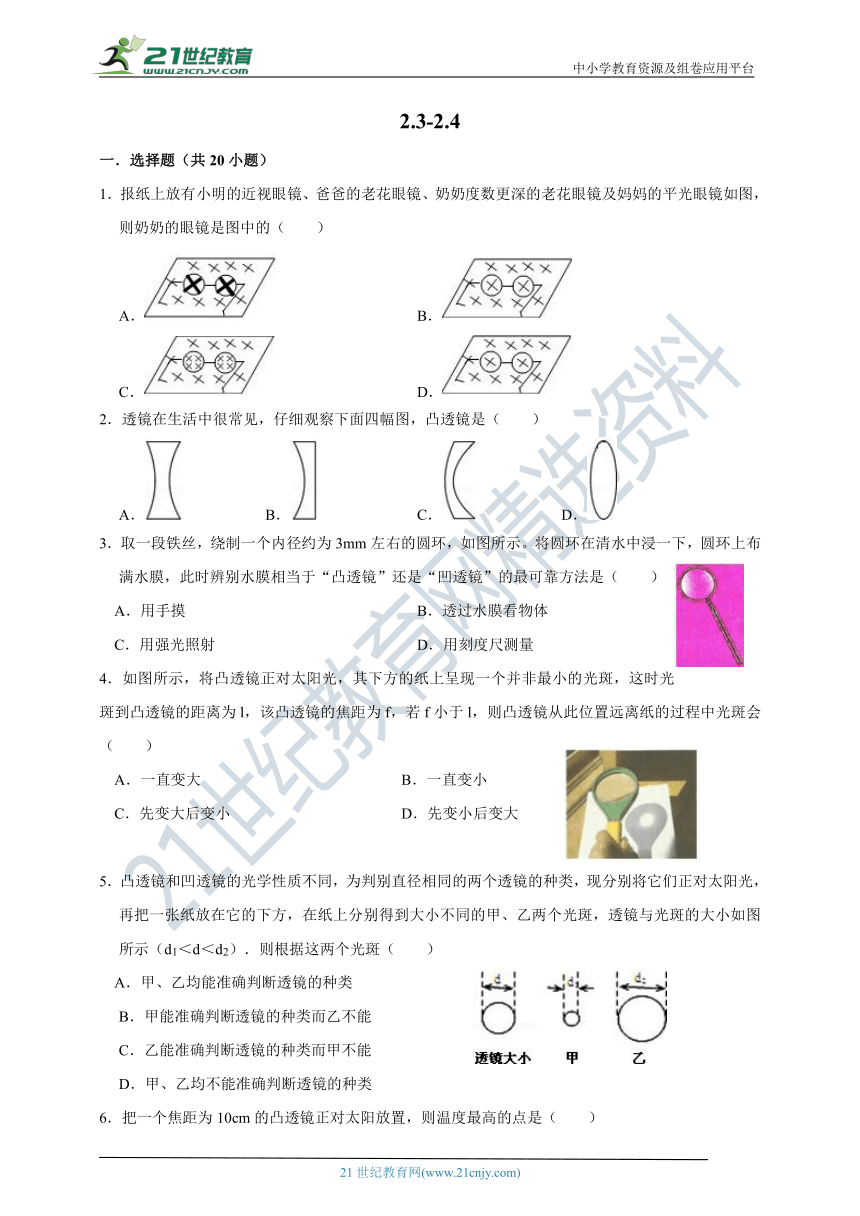

1.报纸上放有小明的近视眼镜、爸爸的老花眼镜、奶奶度数更深的老花眼镜及妈妈的平光眼镜如图,则奶奶的眼镜是图中的( )

A. B.

C. D.

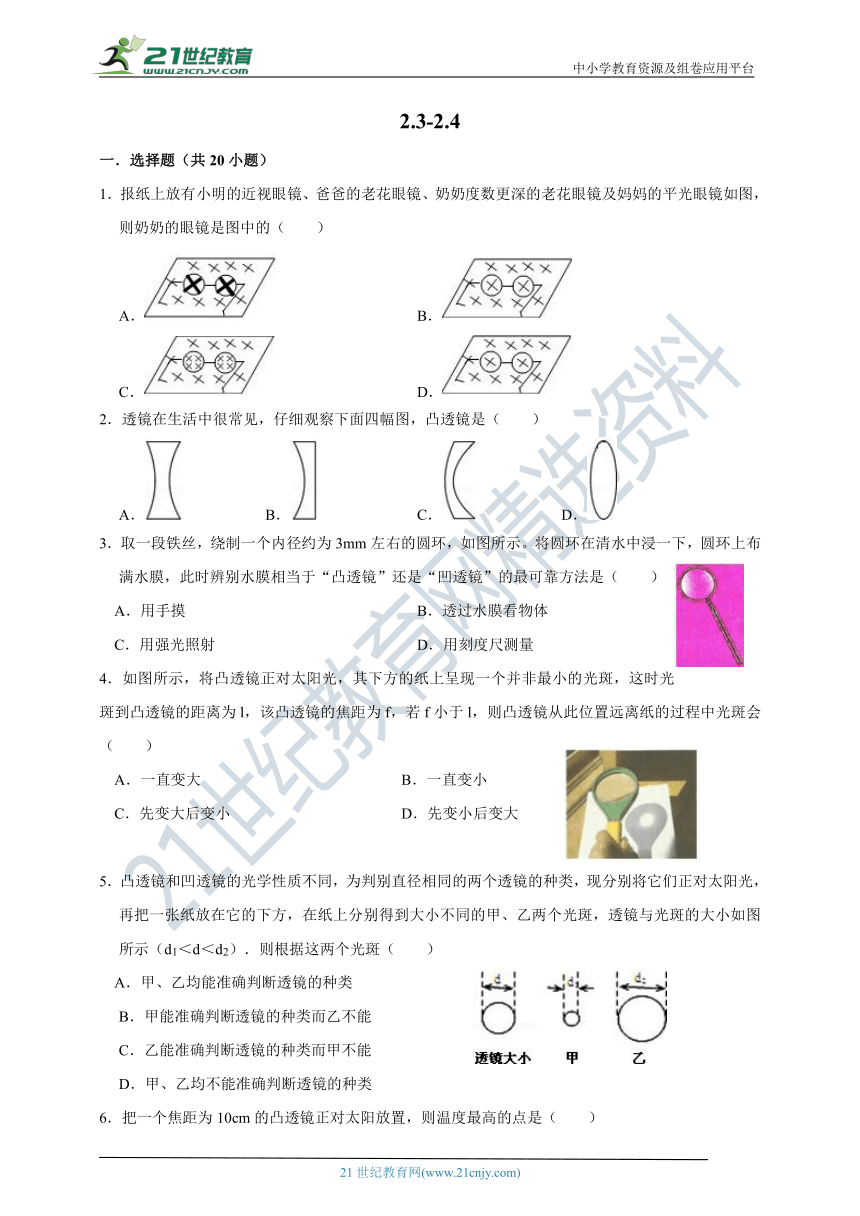

2.透镜在生活中很常见,仔细观察下面四幅图,凸透镜是( )

A. B. C. D.

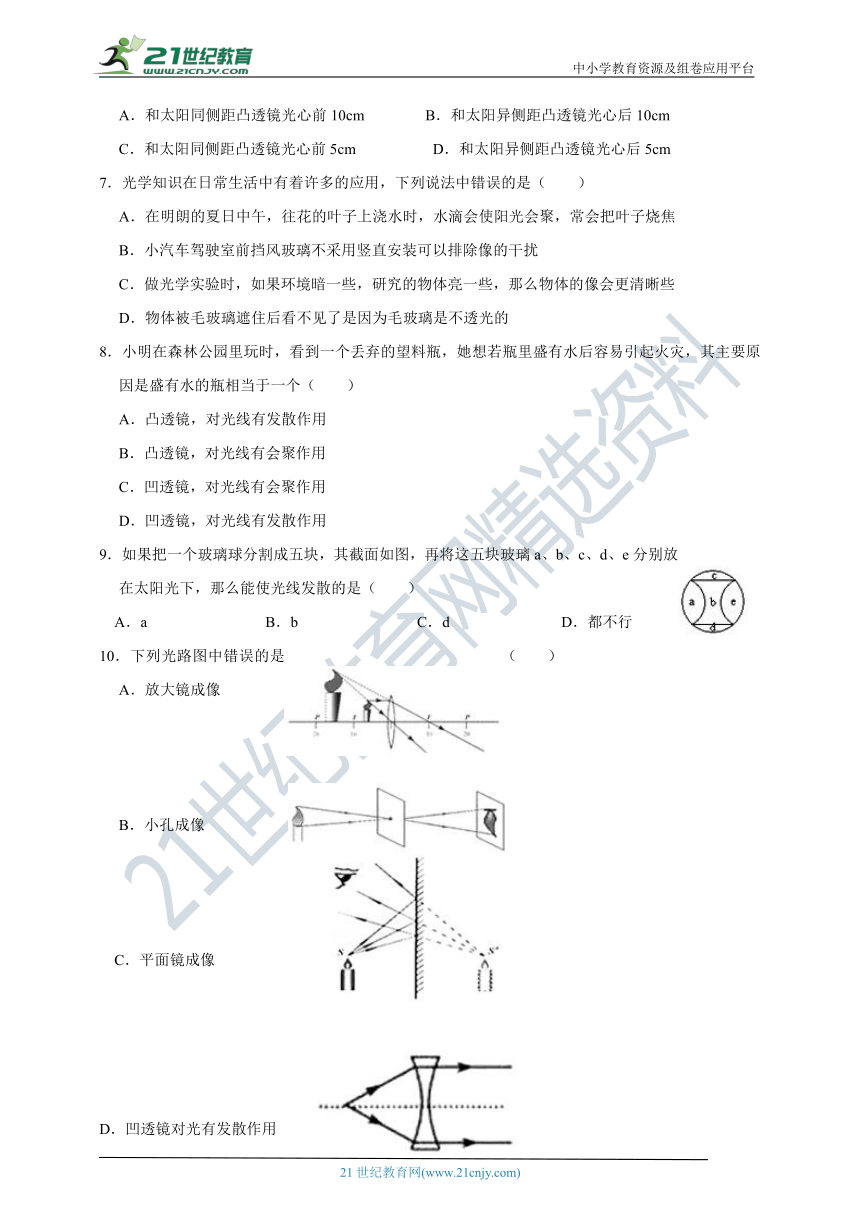

3.取一段铁丝,绕制一个内径约为3mm左右的圆环,如图所示。将圆环在清水中浸一下,圆环上布满水膜,此时辨别水膜相当于“凸透镜”还是“凹透镜”的最可靠方法是( )

A.用手摸 B.透过水膜看物体

C.用强光照射 D.用刻度尺测量

4.如图所示,将凸透镜正对太阳光,其下方的纸上呈现一个并非最小的光斑,这时光斑到凸透镜的距离为l,该凸透镜的焦距为f,若f小于l,则凸透镜从此位置远离纸的过程中光斑会( )

A.一直变大 B.一直变小

C.先变大后变小 D.先变小后变大

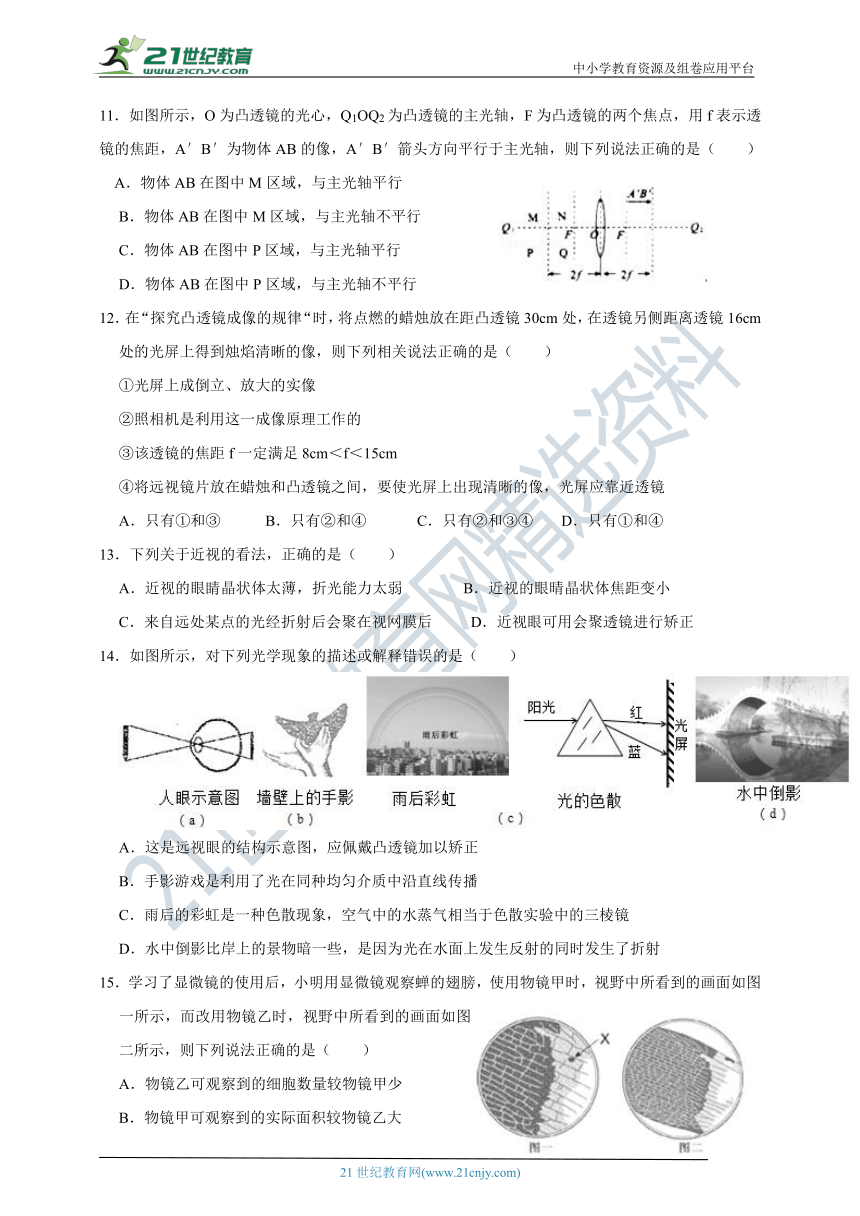

5.凸透镜和凹透镜的光学性质不同,为判别直径相同的两个透镜的种类,现分别将它们正对太阳光,再把一张纸放在它的下方,在纸上分别得到大小不同的甲、乙两个光斑,透镜与光斑的大小如图所示(d1<d<d2).则根据这两个光斑( )

A.甲、乙均能准确判断透镜的种类

B.甲能准确判断透镜的种类而乙不能

C.乙能准确判断透镜的种类而甲不能

D.甲、乙均不能准确判断透镜的种类

6.把一个焦距为10cm的凸透镜正对太阳放置,则温度最高的点是( )

A.和太阳同侧距凸透镜光心前10cm B.和太阳异侧距凸透镜光心后10cm

C.和太阳同侧距凸透镜光心前5cm D.和太阳异侧距凸透镜光心后5cm

7.光学知识在日常生活中有着许多的应用,下列说法中错误的是( )

A.在明朗的夏日中午,往花的叶子上浇水时,水滴会使阳光会聚,常会把叶子烧焦

B.小汽车驾驶室前挡风玻璃不采用竖直安装可以排除像的干扰

C.做光学实验时,如果环境暗一些,研究的物体亮一些,那么物体的像会更清晰些

D.物体被毛玻璃遮住后看不见了是因为毛玻璃是不透光的

8.小明在森林公园里玩时,看到一个丢弃的望料瓶,她想若瓶里盛有水后容易引起火灾,其主要原因是盛有水的瓶相当于一个( )

A.凸透镜,对光线有发散作用

B.凸透镜,对光线有会聚作用

C.凹透镜,对光线有会聚作用

D.凹透镜,对光线有发散作用

9.如果把一个玻璃球分割成五块,其截面如图,再将这五块玻璃a、b、c、d、e分别放在太阳光下,那么能使光线发散的是( )

A.a B.b C.d D.都不行

10.下列光路图中错误的是( )

A.放大镜成像

B.小孔成像

C.平面镜成像

D.凹透镜对光有发散作用

11.如图所示,O为凸透镜的光心,Q1OQ2为凸透镜的主光轴,F为凸透镜的两个焦点,用f表示透镜的焦距,A′B′为物体AB的像,A′B′箭头方向平行于主光轴,则下列说法正确的是( )

A.物体AB在图中M区域,与主光轴平行

B.物体AB在图中M区域,与主光轴不平行

C.物体AB在图中P区域,与主光轴平行

D.物体AB在图中P区域,与主光轴不平行

12.在“探究凸透镜成像的规律“时,将点燃的蜡烛放在距凸透镜30cm处,在透镜另侧距离透镜16cm处的光屏上得到烛焰清晰的像,则下列相关说法正确的是( )

①光屏上成倒立、放大的实像

②照相机是利用这一成像原理工作的

③该透镜的焦距f一定满足8cm<f<15cm

④将远视镜片放在蜡烛和凸透镜之间,要使光屏上出现清晰的像,光屏应靠近透镜

A.只有①和③ B.只有②和④ C.只有②和③④ D.只有①和④

13.下列关于近视的看法,正确的是( )

A.近视的眼睛晶状体太薄,折光能力太弱 B.近视的眼晴晶状体焦距变小

C.来自远处某点的光经折射后会聚在视网膜后 D.近视眼可用会聚透镜进行矫正

14.如图所示,对下列光学现象的描述或解释错误的是( )

A.这是远视眼的结构示意图,应佩戴凸透镜加以矫正

B.手影游戏是利用了光在同种均匀介质中沿直线传播

C.雨后的彩虹是一种色散现象,空气中的水蒸气相当于色散实验中的三棱镜

D.水中倒影比岸上的景物暗一些,是因为光在水面上发生反射的同时发生了折射

15.学习了显微镜的使用后,小明用显微镜观察蝉的翅膀,使用物镜甲时,视野中所看到的画面如图一所示,而改用物镜乙时,视野中所看到的画面如图二所示,则下列说法正确的是( )

A.物镜乙可观察到的细胞数量较物镜甲少

B.物镜甲可观察到的实际面积较物镜乙大

C.物镜甲比乙的镜头要长

D.若想将图一中的X点移到视野中央,应将蝉翅样本向左下方移动

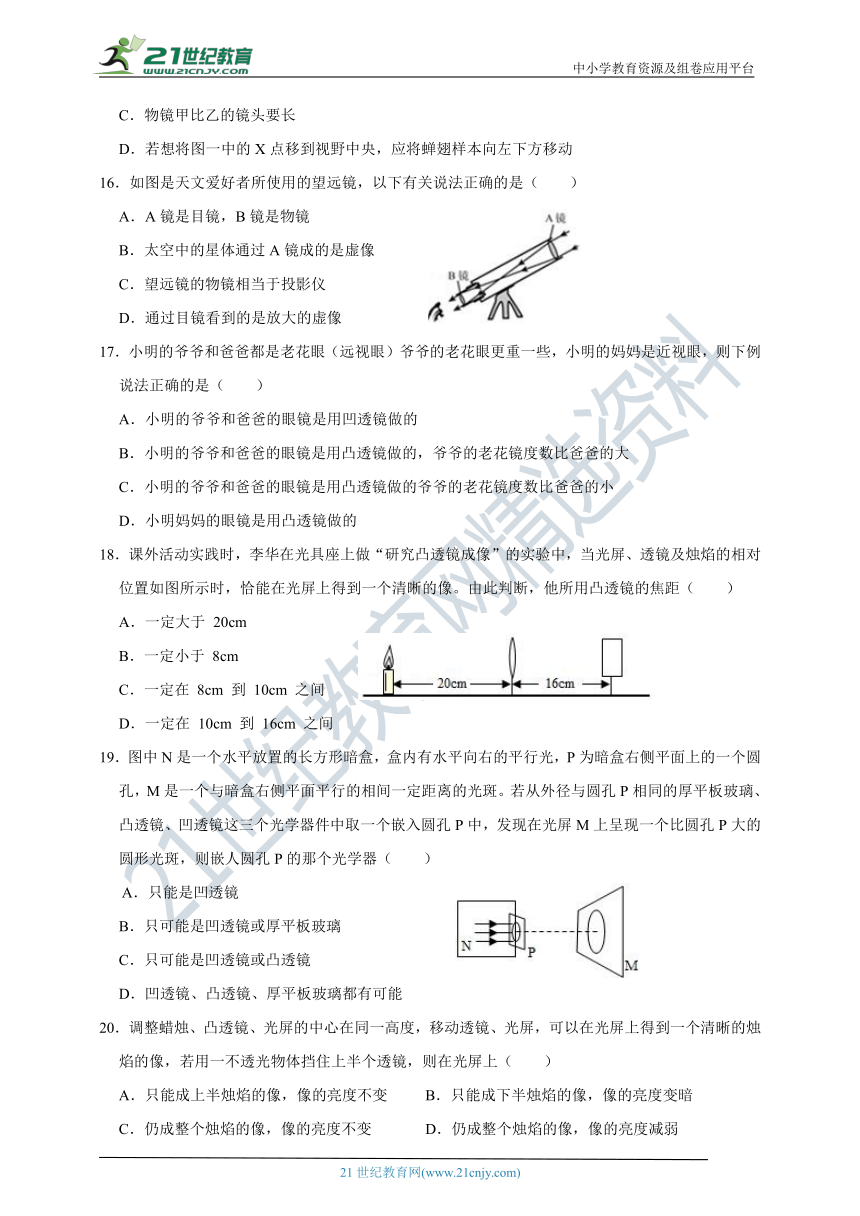

16.如图是天文爱好者所使用的望远镜,以下有关说法正确的是( )

A.A镜是目镜,B镜是物镜

B.太空中的星体通过A镜成的是虚像

C.望远镜的物镜相当于投影仪

D.通过目镜看到的是放大的虚像

17.小明的爷爷和爸爸都是老花眼(远视眼)爷爷的老花眼更重一些,小明的妈妈是近视眼,则下例说法正确的是( )

A.小明的爷爷和爸爸的眼镜是用凹透镜做的

B.小明的爷爷和爸爸的眼镜是用凸透镜做的,爷爷的老花镜度数比爸爸的大

C.小明的爷爷和爸爸的眼镜是用凸透镜做的爷爷的老花镜度数比爸爸的小

D.小明妈妈的眼镜是用凸透镜做的

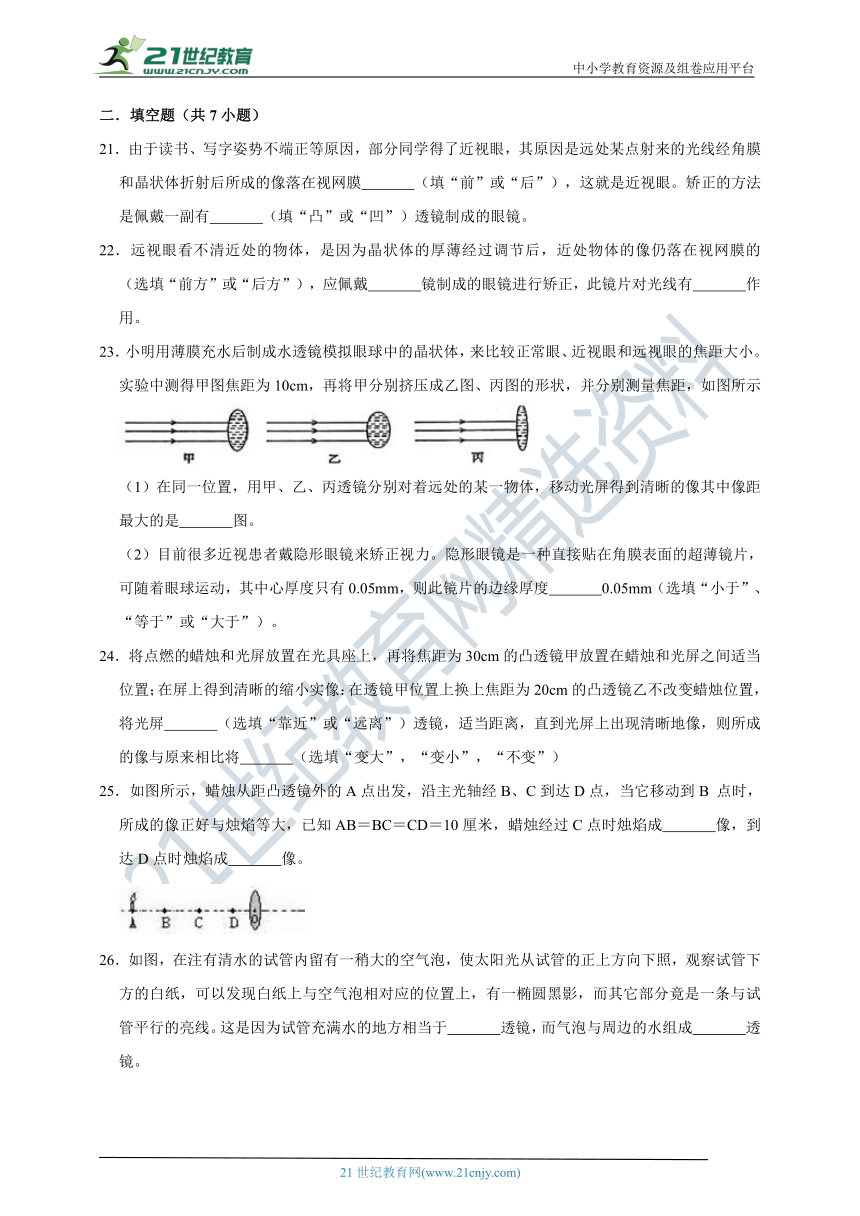

18.课外活动实践时,李华在光具座上做“研究凸透镜成像”的实验中,当光屏、透镜及烛焰的相对位置如图所示时,恰能在光屏上得到一个清晰的像。由此判断,他所用凸透镜的焦距( )

A.一定大于 20cm

B.一定小于 8cm

C.一定在 8cm 到 10cm 之间

D.一定在 10cm 到 16cm 之间

19.图中N是一个水平放置的长方形暗盒,盒内有水平向右的平行光,P为暗盒右侧平面上的一个圆孔,M是一个与暗盒右侧平面平行的相间一定距离的光斑。若从外径与圆孔P相同的厚平板玻璃、凸透镜、凹透镜这三个光学器件中取一个嵌入圆孔P中,发现在光屏M上呈现一个比圆孔P大的圆形光斑,则嵌人圆孔P的那个光学器( )

A.只能是凹透镜

B.只可能是凹透镜或厚平板玻璃

C.只可能是凹透镜或凸透镜

D.凹透镜、凸透镜、厚平板玻璃都有可能

20.调整蜡烛、凸透镜、光屏的中心在同一高度,移动透镜、光屏,可以在光屏上得到一个清晰的烛焰的像,若用一不透光物体挡住上半个透镜,则在光屏上( )

A.只能成上半烛焰的像,像的亮度不变 B.只能成下半烛焰的像,像的亮度变暗

C.仍成整个烛焰的像,像的亮度不变 D.仍成整个烛焰的像,像的亮度减弱

二.填空题(共7小题)

21.由于读书、写字姿势不端正等原因,部分同学得了近视眼,其原因是远处某点射来的光线经角膜和晶状体折射后所成的像落在视网膜 (填“前”或“后”),这就是近视眼。矫正的方法是佩戴一副有 (填“凸”或“凹”)透镜制成的眼镜。

22.远视眼看不清近处的物体,是因为晶状体的厚薄经过调节后,近处物体的像仍落在视网膜的 (选填“前方”或“后方”),应佩戴 镜制成的眼镜进行矫正,此镜片对光线有 作用。

23.小明用薄膜充水后制成水透镜模拟眼球中的晶状体,来比较正常眼、近视眼和远视眼的焦距大小。实验中测得甲图焦距为10cm,再将甲分别挤压成乙图、丙图的形状,并分别测量焦距,如图所示

(1)在同一位置,用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体,移动光屏得到清晰的像其中像距最大的是 图。

(2)目前很多近视患者戴隐形眼镜来矫正视力。隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球运动,其中心厚度只有0.05mm,则此镜片的边缘厚度 0.05mm(选填“小于”、“等于”或“大于”)。

24.将点燃的蜡烛和光屏放置在光具座上,再将焦距为30cm的凸透镜甲放置在蜡烛和光屏之间适当位置;在屏上得到清晰的缩小实像:在透镜甲位置上换上焦距为20cm的凸透镜乙不改变蜡烛位置,将光屏 (选填“靠近”或“远离”)透镜,适当距离,直到光屏上出现清晰地像,则所成的像与原来相比将 (选填“变大”,“变小”,“不变”)

25.如图所示,蜡烛从距凸透镜外的A点出发,沿主光轴经B、C到达D点,当它移动到B 点时,所成的像正好与烛焰等大,已知AB=BC=CD=10厘米,蜡烛经过C点时烛焰成 像,到达D点时烛焰成 像。

26.如图,在注有清水的试管内留有一稍大的空气泡,使太阳光从试管的正上方向下照,观察试管下方的白纸,可以发现白纸上与空气泡相对应的位置上,有一椭圆黑影,而其它部分竟是一条与试管平行的亮线。这是因为试管充满水的地方相当于 透镜,而气泡与周边的水组成 透镜。

27.根据所学透镜知识,某同学自制了一个“平行光源”,如图装置的主要部分是开有细缝的小盒、充满水的“青霉素”小药瓶、小灯泡、电池、导线等,其中,装水的小药瓶可对光起 作用。移动小药瓶,当灯泡处在小药瓶的 的位置时,就有平行光束从细缝中射出。

三.作图题(共2小题)

28.如图所示,蜡烛通过凸透镜在右侧成一个倒立的、放大的像,试在图中画出烛焰上一点发出的一条光线通过凸透镜折射后的折射光线。

29.在图中画出光经透镜折射的光路图。

四.实验探究题(共3小题)

30.小明用一个焦距为10cm的凸透镜探究凸透镜成像规律,实验如下:

(1)实验前,让平行光束垂直镜面射入倒扣的烧杯中(如图甲),从烟雾中可以观察到凸透镜对光有 (选填“会聚”或“发散”)作用。

(2)探究凸透镜成像规律时,应调节烛焰、凸透镜与光屏中心在 上。

(3)当装置如图乙所示时,烛焰在光屏上成清晰的像是倒立的缩小的实像,那么光屏离凸透镜的距离可能是 (填序号)

A.26cm B.16cm C.6cm

(4)实验中蜡烛在原来的位置越烧越短,则像在光屏上的位置会 (选填“往下移”、“不变”或“往上移”)

(5)若将印有字母“F”的纸片(图丙)放在离凸透镜6cm的地方,我们能看到的清晰的像是图丁中的 (请填序号)。

31.小明利用光具座、凸透镜(焦距为10cm)、蜡烛、火柴、光屏,做“探究凸透镜成像规律”的实验。

(1)光具座上有A、B、C三个滑块用于放置凸透镜、光屏或蜡烛(如图所示),其中在B上应放置 。

(2)实验中发现光屏上成像如上右图,你认为造成这种现象的原因是: 。

(3)在观察凸透镜成像的实验中,光屏上已成清晰、缩小的像。当烛焰向透镜靠近时,仍要在光屏上得到清晰的像,则光屏应向 透镜的方向移动(填“靠近”或“远离”)。

(4)若在观察凸透镜成像的实验中,光屏上已成清晰、缩小的像。要较快在光屏上形成一个放大的像,你认为该怎么做?

(5)接着小明用不透光的纸板遮挡住凸透镜的上半边,然后前后移动光屏,他 (填“能”或“不能”)在光屏上看到完整的像。像的亮度变 (填“暗”或“亮”)

32.小华灯同学在探究凸透镜成像规律时,仅对物体在凸透镜一倍焦距以外时的成像情况进行了探究,实验中观察到的现象和记录的数据如下表所示:

实验序号

焦距f/cm

物距u/cm

像距v/cm

像的倒正

①

14

20

47

倒立

②

14

30

26

倒立

③

14

40

22

倒立

实验序号

焦距f/cm

物距u/cm

像距v/cm

像的倒正

④

16

20

80

倒立

⑤

16

30

34

倒立

⑥

16

40

32

倒立

根据表格中的数据回答问题:

(1)比较序号①、②、③(或④、⑤、⑥)的几组数据可知:当焦距相同时,物距越 ,像距越 。

(2)比较序号为 的几组数据可知:当物距相同时,凸透镜的焦距越长,像距越 。

(3)学习了凸透镜成像的规律后,小华用一个焦距固定的照相机给一尊塑像拍照,当拍完一张半身像后,他还要拍一张全身像,为此小华在按快门前应进行的操作是 。

A.靠近人物塑像并使镜头靠近底片

B.靠近人物塑像并使镜头远离底片

C.远离人物塑像并使镜头靠近底片

D.远离人物塑像并使镜头远离底片

2.3-2.4

参考答案

一.选择题(共20小题)

1.解:因为奶奶的眼镜是老花镜,由凸透镜成像特点之一,当u<f时,成正立放大的虚像,可知,AB选项符合;

C选项成缩小的像,不符合,D选项成等大的像,也不符合题意;

又因为奶奶的老花镜度数更深,即看到的图象应该更大,由图可知,A选项符合。

故选:A。

2.解:四个选项中只有D选项中的透镜是中间比边缘厚,是凸透镜;其他的都是中间比边缘薄是凹透镜。

故选:D。

3.解:A、用手摸水膜会弄破水膜,不符合题意;

B、透过水膜看物体时如果是放大的,说明水膜相当于凸透镜,如果看到的物体是缩小的,说明水膜相当于凹透镜,这种判断方法较为可靠,符合题意;

C、强光照射水膜会破坏水膜,不符合题意;

D、水膜太薄,不能够直接用刻度尺测量,不符合题意;

故选:B。

4.解:由于光斑到凸透镜的距离为l,即像距为l,若f小于l,则光斑在焦点之后;

此位置远离纸的过程中,即像距变大;所以,光斑会一直变大。

故选:A。

5.解:因为凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线起发散作用,根据图示可知,甲一定是对光线起了会聚作用;

而乙可能是对光线起了发散作用,也可能是形成放大的实像,因此形成甲光斑的一定是凸透镜,形成乙光斑的可能是凹透镜、也可能是凸透镜。

故选:B。

6.解:凸透镜的焦距是10cm,太阳光是平行光,凸透镜正对太阳光,平行的太阳光平行于主光轴,经凸透镜折射后会聚在主光轴上一点,这点是焦点,焦点温度最高,所以和太阳异侧距凸透镜光心后10cm温度最高。

故选:B。

7.解:A、小水珠对光线有会聚作用,可以使平行的太阳光会聚在一起,会聚点的温度较高从而使叶片被烧焦,所以如果晴朗的夏日中午,往树或花的叶子上浇水,常常会把叶子烧焦。故A正确;

B、汽车驾驶室前边的挡风玻璃如果竖直安装,则在运动过程中会有很大的阻力,而且车内物体在挡风玻璃里成的虚像在车的前方影响驾驶员的视线。如果不采用竖直安装,不仅可以减小阻力,而且驾驶室内物体的像在车的前上方,有利于驾驶员驾驶。故B正确;

C、做光学实验时,如果环境暗一些,研究的物体亮一些,那么物体的所成的像会更清晰些,故C正确

D、由物体射向“毛玻璃”的光,在“毛玻璃”的表面发生了漫反射,方向不固定,形成散射。不是因为毛玻璃是不透光的,故D错误。

故选:D。

8.解:盛水的透明塑料瓶相当于一个凸透镜,可以将射来的太阳光会聚在一点上(即对光线有会聚作用),会聚点的温度比较高,可能会引起火灾,故B正确,ACD错误。

故选:B。

9.解:由图知:玻璃a、c、e、d都是中间厚,边缘薄,是凸透镜,能使光线会聚,不符合题意;

而玻璃b是中间薄,边缘厚,是凹透镜,能使光线发散,符合题意;

故选:B。

10.解:

A、放大镜成正立、放大的虚像,像是由折射光线的反向延长线相交得到的,故A正确;

B、小孔成像是实际光线通过小孔时沿直线传播会聚成的实像,故B正确;

C、根据平面镜成像的规律可知,平面镜成的像与物体关于镜面对称。此图符合规律,故C正确;

D、凹透镜对光线有发散作用,光线经凹透镜后,其折射光线应该远离主光轴,而图中射光线靠近主光轴,故D错误。

故选:D。

11.解:

由题意知,像A′B′成在一倍焦距和二倍焦距之间,根据凸透镜成像的特点,此时物体应在二倍焦距以外,且成的像是倒立缩小的实像,因此物体应比A′B′大,箭头方向向上,且物体在主光轴下方,根据凸透镜的三条特殊光线,利用折射时光路是可逆的,作出物体AB,由图可知,物体应在主光轴下方,所以物体在图中P区域,箭头方向向右斜上方,与主光轴不平行。

故选:D。

12.解:蜡烛距离凸透镜30cm时,在透镜的另一侧16cm处光屏上得到一个清晰的像,物距大于像距,成倒立缩小实像,是照相机的原理;此时物体在二倍焦距以外,像在一倍焦距和二倍焦距之间,

即30cm>2f;2f>16cm>f,

解得:8cm<f<15cm。故①错误,②正确;③正确;

远视镜片是凸透镜,对光线具有会聚作用,所以远视镜片放在蜡烛和凸透镜之间,像将提前会聚,为使光屏上看到清晰的像,采取的方法为:使光屏靠近透镜,使像成在光屏上,故④正确。

故选:C。

13.解:

如果晶状体的凸度过大,或晶状体太厚,眼球前后径过长,折光能力太强,焦距变小,来自远处某点的光经折射后会聚在视网膜前方(像成在视网膜的前方),形成近视眼;需要佩戴具有发散作用的凹透镜加以矫正。

。

故选:B。

14.解:

A、远视眼所成的像在视网膜的后方,为了使像正好呈在视网膜上,应使光线提前会聚,使所成的像相对于晶状体前移,所以应配戴会聚透镜即凸透镜,故A正确;

B、手影游戏是利用了光在同种均匀介质中沿直线传播,故B正确;

C、雨后的彩虹是一种色散现象,空气中的小水珠相当于色散实验中的三棱镜,而不是水蒸气,故C错误;

D、岸边的景物在水中的倒影看上去暗一些,原因是光从空气斜射入水中时,既要发生反射又要发生折射,一部分光进入了水中,所以倒影看上去比实际的物体要暗一些,故D正确;

故选:C。

15.解:A、物镜乙放大倍数小,看到的细胞数目多,故A错误;

B、物镜甲放大倍数大,视野窄,可观察到的实际面积比物镜乙小,故B错误;

C、物镜的放大倍数越大,镜头越长,甲放大倍数大,镜头长,故C正确;

D、图一中的X点在视野的右上,应将蝉翅样本向右上方移动,才能移到视野中央,故D错误。

故选:C。

16.解:A、望远镜的物镜和目镜都是凸透镜,靠近眼睛的是B目镜,靠近物体的A是物镜,故A错误;

B、物镜的作用是成倒立缩小的实像,故B错误;

C、望远镜的物镜成倒立缩小的实像,相当于照相机,故C错误;

D、目镜成正立、放大的虚像,与放大镜的成像原理相同,故D正确。

故选:D。

17.解:远视眼是晶状体曲度变小,会聚能力减弱,即折光能力减弱,像呈在视网膜的后方,应佩戴会聚透镜,使光线提前会聚。所以小明的爷爷和爸爸的眼镜是用凸透镜做的,又因为小明的爷爷和爸爸都是老花眼(远视眼)爷爷的老花眼更重一些,说明爷爷的晶状体的折光能力能弱一些,所以爷爷的老花镜度数比爸爸的大,

近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强,即折光能力增强,像呈在视网膜的前方,应佩戴发散透镜,使光线推迟会聚,所以小明妈妈的眼镜是用凹透镜做的。

综上分析,选项ACD错误,选项B正确。

故选:B。

18.解:由图可知:u=20cm,v=16cm。且u>v;

由凸透镜成像规律可知:此时的像是倒立缩小的实像;

则u=20cm>2f,2f>16cm>f,

解得10cm>f>8cm。

故选:C。

19.解:①当在P处嵌入一个凹透镜时,因为凹透镜对光线有发散作用,所以光斑要比圆孔P大。

②当在P处嵌入一个焦距较小的凸透镜时,因为凸透镜对光线有会聚作用,光线在PM之间会聚,所以光斑要比圆孔P大。

③当在P处嵌入一个时平板玻璃时,因为平板玻璃对光线即没有会聚也没有发散作用,所以光斑与圆孔P一样大。

因此嵌人圆孔P的那个光学器可能是凹透镜也可能是凸透镜。

故选:C。

20.解:用一不透光的物体挡住半个透镜,透镜的上半部分仍能会聚烛焰发出的光线,成烛焰完整的像,只是像比原来变暗,所以ABC错误,D正确。

故选:D。

二.填空题(共7小题)

21.解:近视眼是由于晶状体太厚,会聚能力过强,像成在视网膜的前方,利用凹透镜能使光线发散的特点,在眼睛前面放一个凹透镜,可使来自远处物体的光会聚在视网膜上。因此要带凹透镜来矫正。

故答案为:前;凹。

22.解:远视眼的晶状体变薄,会聚能力减弱,看近处的物体时,将像成在视网膜的后面。为了使像正好呈在视网膜上,应使光线提前会聚,使所成的像相对于晶状体前移,所以应佩戴会聚透镜即凸透镜。

故答案为:后方;凸透;会聚。

23.解:

(1)因凸透镜的凸度越大,对光的会聚能力越强,则凸透镜的焦距越小,

实验中测得甲图焦距为10cm,再将甲分别挤压成乙图、丙图的形状,由图可知,乙图的凸度比甲图大,则测得焦距应小于10cm,丙图的凸度比甲小,则测得的焦距应大于10cm,故焦距最大的是丙图,最小的是乙图;

用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体(即物距远大于2倍焦距),由凸透镜成像规律可知,像距略大于焦距,因丙图的焦距最大,所以丙图的像距最大。

(2)近视眼患者戴的是凹透镜,凹透镜的四周的厚度要比中间的厚度厚,故这种超薄镜片的边缘厚度大于0.05mm。

故答案为:(1)丙;(2)大于。

24.解:光屏上得到一个倒立缩小的实像时,u>2f,即u>60cm,保持透镜的位置不变,在焦距为30cm的透镜甲的位置上换上焦距为20cm的凸透镜乙,凸透镜的折光能力增强,不改变蜡烛位置,u>60cm,相当于物远了,则屏上的像变近、像变小些,故应减小像距,即应将光屏靠近透镜。

故答案为:靠近;变小。

25.解:

由“蜡烛移动到B点时,所成的像正好与烛焰等大”可知B点正好是2倍焦距处;

因为已知AB=BC=CD=10厘米,所以此透镜的焦距f=10cm+OD>10cm,则

蜡烛经过C点时,位于2f>u>f范围,所以成倒立、放大的实像;

蜡烛到达D点时,位于u<f范围,所以成正立、放大的虚像。

故答案为:倒立放大的实;正立放大的虚。

26.解:圆柱型试管充满水的地方,中间比边缘厚,是水凸透镜,凸透镜对光线有会聚的作用,会聚成一条亮线;

由于气泡的存在,气泡周边的水形成中间薄边缘厚的凹透镜,凹透镜对光线有发散的作用,在气泡的下面对应的位置有黑影。

故答案为:凸;凹。

27.解:装水的小药瓶具有中间厚、边缘薄的特点,因此相当于与凸透镜,对光线起会聚作用;

由凸透镜对光线的作用可知,过焦点光线经过凸透镜后,折射光线平行于主光轴,因此需要将小灯泡放在小药瓶的焦点处。

故答案为:会聚;焦点。

三.作图题(共2小题)

28.解:

烛焰上一点发出的这条光线,经过凸透镜折射后的折射光线过像点,如图所示:

29.解:

平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点,过光心的光线其传播方向不变;

平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点,如图所示:

四.实验探究题(共3小题)

30.解:(1)实验前,让平行光束垂直镜面射入倒扣的烧杯中(如图甲),从烟雾中可以观察到凸透镜对光有会聚作用;

(2)根据实验的要求,烛焰、光屏,透镜中心在同一高度上;

(3)由图可知,物距大于像距,此时的像是倒立、缩小的,故物距大于二倍焦距,像距在一倍焦距和二倍焦距之间,故光屏离凸透镜的距离(即像距)大于10cm,小于20cm,选B;

(4)蜡烛由于燃烧逐渐变短,光屏上的像逐渐向上移动。为了使像完整的成在光屏的中央,可将光屏向上移动或将蜡烛向上移动,或者将凸透镜向下移动;

(5)若将印有字母“F”的纸片(图乙)放在离凸透镜6cm的地方,物距小于焦距,成正立放大的虚像,故选A。

故答案为:(1)会聚;(2)同一高度;(3)B;(4)往上移;(5)A。

31.解:(1)光具座上依次放蜡烛、凸透镜、光屏,所以中间B位置一定放置凸透镜;

(2)如图,像在光屏的上方,根据光线过光心不改变方向,可能是蜡烛太低,可能凸透镜位置太高,可能是光屏位置太高。

(3)在观察凸透镜成像的实验中,光屏上已成清晰、缩小的像。当烛焰向透镜靠近时,根据凸透镜成实像时,物近像远像变大,仍要在光屏上得到清晰的像,则光屏应向远离透镜的方向移动;

(4)物距在一倍焦距和二倍焦距之间时,凸透镜成倒立、放大的实像,故应该将蜡烛移动到一倍焦距和二倍焦距之间;

(5)遮住部分透镜,只是被折射会聚成像的光线减少了,因此影响到的是像的亮度,而不影响它的完整性,因为整个物体上的任何一点都有光能透过透镜而折射后会聚成像,所以看到的像变暗。

故答案为:(1)凸透镜;(2)蜡烛太低了;(3)远离;(4)物体放在一倍焦距和两倍焦距之间同时调节光屏的位置(5)能;暗。

32.解:(1)分析表中数据可知,序号①、②、③的焦距相同,都为14cm;物距由20cm~40cm,像距由47cm~22cm;

④、⑤、⑥的焦距相同,都为16cm,物距由20cm~40cm,像距由80cm~27cm;

由此可知:当焦距相同时,物距越大,像距越小;

(2)比较序号为①④的数据可知:当物距相同时,都为20cm,焦距为16cm的透镜,则像距比焦距为14cm的透镜的像距长,由此可知:当物距相同时,焦距越长,则像距越大;

(3)用照相机给某人拍完半身像以后,改为全身像,像变小,需要增大物距,减小像距。所以要照相机远离人,增大镜头与人物塑像之间的距离,并将镜头向后调,减小镜头和底片之间的距离。故选C

故答案为:(1)大;小;(2)①④或②⑤或③⑥;大;(3)C。

声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布

日期:2019/4/16 21:22:13;用户:初中物理;邮箱:15004352727;学号:27561926

一.选择题(共20小题)

1.报纸上放有小明的近视眼镜、爸爸的老花眼镜、奶奶度数更深的老花眼镜及妈妈的平光眼镜如图,则奶奶的眼镜是图中的( )

A. B.

C. D.

2.透镜在生活中很常见,仔细观察下面四幅图,凸透镜是( )

A. B. C. D.

3.取一段铁丝,绕制一个内径约为3mm左右的圆环,如图所示。将圆环在清水中浸一下,圆环上布满水膜,此时辨别水膜相当于“凸透镜”还是“凹透镜”的最可靠方法是( )

A.用手摸 B.透过水膜看物体

C.用强光照射 D.用刻度尺测量

4.如图所示,将凸透镜正对太阳光,其下方的纸上呈现一个并非最小的光斑,这时光斑到凸透镜的距离为l,该凸透镜的焦距为f,若f小于l,则凸透镜从此位置远离纸的过程中光斑会( )

A.一直变大 B.一直变小

C.先变大后变小 D.先变小后变大

5.凸透镜和凹透镜的光学性质不同,为判别直径相同的两个透镜的种类,现分别将它们正对太阳光,再把一张纸放在它的下方,在纸上分别得到大小不同的甲、乙两个光斑,透镜与光斑的大小如图所示(d1<d<d2).则根据这两个光斑( )

A.甲、乙均能准确判断透镜的种类

B.甲能准确判断透镜的种类而乙不能

C.乙能准确判断透镜的种类而甲不能

D.甲、乙均不能准确判断透镜的种类

6.把一个焦距为10cm的凸透镜正对太阳放置,则温度最高的点是( )

A.和太阳同侧距凸透镜光心前10cm B.和太阳异侧距凸透镜光心后10cm

C.和太阳同侧距凸透镜光心前5cm D.和太阳异侧距凸透镜光心后5cm

7.光学知识在日常生活中有着许多的应用,下列说法中错误的是( )

A.在明朗的夏日中午,往花的叶子上浇水时,水滴会使阳光会聚,常会把叶子烧焦

B.小汽车驾驶室前挡风玻璃不采用竖直安装可以排除像的干扰

C.做光学实验时,如果环境暗一些,研究的物体亮一些,那么物体的像会更清晰些

D.物体被毛玻璃遮住后看不见了是因为毛玻璃是不透光的

8.小明在森林公园里玩时,看到一个丢弃的望料瓶,她想若瓶里盛有水后容易引起火灾,其主要原因是盛有水的瓶相当于一个( )

A.凸透镜,对光线有发散作用

B.凸透镜,对光线有会聚作用

C.凹透镜,对光线有会聚作用

D.凹透镜,对光线有发散作用

9.如果把一个玻璃球分割成五块,其截面如图,再将这五块玻璃a、b、c、d、e分别放在太阳光下,那么能使光线发散的是( )

A.a B.b C.d D.都不行

10.下列光路图中错误的是( )

A.放大镜成像

B.小孔成像

C.平面镜成像

D.凹透镜对光有发散作用

11.如图所示,O为凸透镜的光心,Q1OQ2为凸透镜的主光轴,F为凸透镜的两个焦点,用f表示透镜的焦距,A′B′为物体AB的像,A′B′箭头方向平行于主光轴,则下列说法正确的是( )

A.物体AB在图中M区域,与主光轴平行

B.物体AB在图中M区域,与主光轴不平行

C.物体AB在图中P区域,与主光轴平行

D.物体AB在图中P区域,与主光轴不平行

12.在“探究凸透镜成像的规律“时,将点燃的蜡烛放在距凸透镜30cm处,在透镜另侧距离透镜16cm处的光屏上得到烛焰清晰的像,则下列相关说法正确的是( )

①光屏上成倒立、放大的实像

②照相机是利用这一成像原理工作的

③该透镜的焦距f一定满足8cm<f<15cm

④将远视镜片放在蜡烛和凸透镜之间,要使光屏上出现清晰的像,光屏应靠近透镜

A.只有①和③ B.只有②和④ C.只有②和③④ D.只有①和④

13.下列关于近视的看法,正确的是( )

A.近视的眼睛晶状体太薄,折光能力太弱 B.近视的眼晴晶状体焦距变小

C.来自远处某点的光经折射后会聚在视网膜后 D.近视眼可用会聚透镜进行矫正

14.如图所示,对下列光学现象的描述或解释错误的是( )

A.这是远视眼的结构示意图,应佩戴凸透镜加以矫正

B.手影游戏是利用了光在同种均匀介质中沿直线传播

C.雨后的彩虹是一种色散现象,空气中的水蒸气相当于色散实验中的三棱镜

D.水中倒影比岸上的景物暗一些,是因为光在水面上发生反射的同时发生了折射

15.学习了显微镜的使用后,小明用显微镜观察蝉的翅膀,使用物镜甲时,视野中所看到的画面如图一所示,而改用物镜乙时,视野中所看到的画面如图二所示,则下列说法正确的是( )

A.物镜乙可观察到的细胞数量较物镜甲少

B.物镜甲可观察到的实际面积较物镜乙大

C.物镜甲比乙的镜头要长

D.若想将图一中的X点移到视野中央,应将蝉翅样本向左下方移动

16.如图是天文爱好者所使用的望远镜,以下有关说法正确的是( )

A.A镜是目镜,B镜是物镜

B.太空中的星体通过A镜成的是虚像

C.望远镜的物镜相当于投影仪

D.通过目镜看到的是放大的虚像

17.小明的爷爷和爸爸都是老花眼(远视眼)爷爷的老花眼更重一些,小明的妈妈是近视眼,则下例说法正确的是( )

A.小明的爷爷和爸爸的眼镜是用凹透镜做的

B.小明的爷爷和爸爸的眼镜是用凸透镜做的,爷爷的老花镜度数比爸爸的大

C.小明的爷爷和爸爸的眼镜是用凸透镜做的爷爷的老花镜度数比爸爸的小

D.小明妈妈的眼镜是用凸透镜做的

18.课外活动实践时,李华在光具座上做“研究凸透镜成像”的实验中,当光屏、透镜及烛焰的相对位置如图所示时,恰能在光屏上得到一个清晰的像。由此判断,他所用凸透镜的焦距( )

A.一定大于 20cm

B.一定小于 8cm

C.一定在 8cm 到 10cm 之间

D.一定在 10cm 到 16cm 之间

19.图中N是一个水平放置的长方形暗盒,盒内有水平向右的平行光,P为暗盒右侧平面上的一个圆孔,M是一个与暗盒右侧平面平行的相间一定距离的光斑。若从外径与圆孔P相同的厚平板玻璃、凸透镜、凹透镜这三个光学器件中取一个嵌入圆孔P中,发现在光屏M上呈现一个比圆孔P大的圆形光斑,则嵌人圆孔P的那个光学器( )

A.只能是凹透镜

B.只可能是凹透镜或厚平板玻璃

C.只可能是凹透镜或凸透镜

D.凹透镜、凸透镜、厚平板玻璃都有可能

20.调整蜡烛、凸透镜、光屏的中心在同一高度,移动透镜、光屏,可以在光屏上得到一个清晰的烛焰的像,若用一不透光物体挡住上半个透镜,则在光屏上( )

A.只能成上半烛焰的像,像的亮度不变 B.只能成下半烛焰的像,像的亮度变暗

C.仍成整个烛焰的像,像的亮度不变 D.仍成整个烛焰的像,像的亮度减弱

二.填空题(共7小题)

21.由于读书、写字姿势不端正等原因,部分同学得了近视眼,其原因是远处某点射来的光线经角膜和晶状体折射后所成的像落在视网膜 (填“前”或“后”),这就是近视眼。矫正的方法是佩戴一副有 (填“凸”或“凹”)透镜制成的眼镜。

22.远视眼看不清近处的物体,是因为晶状体的厚薄经过调节后,近处物体的像仍落在视网膜的 (选填“前方”或“后方”),应佩戴 镜制成的眼镜进行矫正,此镜片对光线有 作用。

23.小明用薄膜充水后制成水透镜模拟眼球中的晶状体,来比较正常眼、近视眼和远视眼的焦距大小。实验中测得甲图焦距为10cm,再将甲分别挤压成乙图、丙图的形状,并分别测量焦距,如图所示

(1)在同一位置,用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体,移动光屏得到清晰的像其中像距最大的是 图。

(2)目前很多近视患者戴隐形眼镜来矫正视力。隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球运动,其中心厚度只有0.05mm,则此镜片的边缘厚度 0.05mm(选填“小于”、“等于”或“大于”)。

24.将点燃的蜡烛和光屏放置在光具座上,再将焦距为30cm的凸透镜甲放置在蜡烛和光屏之间适当位置;在屏上得到清晰的缩小实像:在透镜甲位置上换上焦距为20cm的凸透镜乙不改变蜡烛位置,将光屏 (选填“靠近”或“远离”)透镜,适当距离,直到光屏上出现清晰地像,则所成的像与原来相比将 (选填“变大”,“变小”,“不变”)

25.如图所示,蜡烛从距凸透镜外的A点出发,沿主光轴经B、C到达D点,当它移动到B 点时,所成的像正好与烛焰等大,已知AB=BC=CD=10厘米,蜡烛经过C点时烛焰成 像,到达D点时烛焰成 像。

26.如图,在注有清水的试管内留有一稍大的空气泡,使太阳光从试管的正上方向下照,观察试管下方的白纸,可以发现白纸上与空气泡相对应的位置上,有一椭圆黑影,而其它部分竟是一条与试管平行的亮线。这是因为试管充满水的地方相当于 透镜,而气泡与周边的水组成 透镜。

27.根据所学透镜知识,某同学自制了一个“平行光源”,如图装置的主要部分是开有细缝的小盒、充满水的“青霉素”小药瓶、小灯泡、电池、导线等,其中,装水的小药瓶可对光起 作用。移动小药瓶,当灯泡处在小药瓶的 的位置时,就有平行光束从细缝中射出。

三.作图题(共2小题)

28.如图所示,蜡烛通过凸透镜在右侧成一个倒立的、放大的像,试在图中画出烛焰上一点发出的一条光线通过凸透镜折射后的折射光线。

29.在图中画出光经透镜折射的光路图。

四.实验探究题(共3小题)

30.小明用一个焦距为10cm的凸透镜探究凸透镜成像规律,实验如下:

(1)实验前,让平行光束垂直镜面射入倒扣的烧杯中(如图甲),从烟雾中可以观察到凸透镜对光有 (选填“会聚”或“发散”)作用。

(2)探究凸透镜成像规律时,应调节烛焰、凸透镜与光屏中心在 上。

(3)当装置如图乙所示时,烛焰在光屏上成清晰的像是倒立的缩小的实像,那么光屏离凸透镜的距离可能是 (填序号)

A.26cm B.16cm C.6cm

(4)实验中蜡烛在原来的位置越烧越短,则像在光屏上的位置会 (选填“往下移”、“不变”或“往上移”)

(5)若将印有字母“F”的纸片(图丙)放在离凸透镜6cm的地方,我们能看到的清晰的像是图丁中的 (请填序号)。

31.小明利用光具座、凸透镜(焦距为10cm)、蜡烛、火柴、光屏,做“探究凸透镜成像规律”的实验。

(1)光具座上有A、B、C三个滑块用于放置凸透镜、光屏或蜡烛(如图所示),其中在B上应放置 。

(2)实验中发现光屏上成像如上右图,你认为造成这种现象的原因是: 。

(3)在观察凸透镜成像的实验中,光屏上已成清晰、缩小的像。当烛焰向透镜靠近时,仍要在光屏上得到清晰的像,则光屏应向 透镜的方向移动(填“靠近”或“远离”)。

(4)若在观察凸透镜成像的实验中,光屏上已成清晰、缩小的像。要较快在光屏上形成一个放大的像,你认为该怎么做?

(5)接着小明用不透光的纸板遮挡住凸透镜的上半边,然后前后移动光屏,他 (填“能”或“不能”)在光屏上看到完整的像。像的亮度变 (填“暗”或“亮”)

32.小华灯同学在探究凸透镜成像规律时,仅对物体在凸透镜一倍焦距以外时的成像情况进行了探究,实验中观察到的现象和记录的数据如下表所示:

实验序号

焦距f/cm

物距u/cm

像距v/cm

像的倒正

①

14

20

47

倒立

②

14

30

26

倒立

③

14

40

22

倒立

实验序号

焦距f/cm

物距u/cm

像距v/cm

像的倒正

④

16

20

80

倒立

⑤

16

30

34

倒立

⑥

16

40

32

倒立

根据表格中的数据回答问题:

(1)比较序号①、②、③(或④、⑤、⑥)的几组数据可知:当焦距相同时,物距越 ,像距越 。

(2)比较序号为 的几组数据可知:当物距相同时,凸透镜的焦距越长,像距越 。

(3)学习了凸透镜成像的规律后,小华用一个焦距固定的照相机给一尊塑像拍照,当拍完一张半身像后,他还要拍一张全身像,为此小华在按快门前应进行的操作是 。

A.靠近人物塑像并使镜头靠近底片

B.靠近人物塑像并使镜头远离底片

C.远离人物塑像并使镜头靠近底片

D.远离人物塑像并使镜头远离底片

2.3-2.4

参考答案

一.选择题(共20小题)

1.解:因为奶奶的眼镜是老花镜,由凸透镜成像特点之一,当u<f时,成正立放大的虚像,可知,AB选项符合;

C选项成缩小的像,不符合,D选项成等大的像,也不符合题意;

又因为奶奶的老花镜度数更深,即看到的图象应该更大,由图可知,A选项符合。

故选:A。

2.解:四个选项中只有D选项中的透镜是中间比边缘厚,是凸透镜;其他的都是中间比边缘薄是凹透镜。

故选:D。

3.解:A、用手摸水膜会弄破水膜,不符合题意;

B、透过水膜看物体时如果是放大的,说明水膜相当于凸透镜,如果看到的物体是缩小的,说明水膜相当于凹透镜,这种判断方法较为可靠,符合题意;

C、强光照射水膜会破坏水膜,不符合题意;

D、水膜太薄,不能够直接用刻度尺测量,不符合题意;

故选:B。

4.解:由于光斑到凸透镜的距离为l,即像距为l,若f小于l,则光斑在焦点之后;

此位置远离纸的过程中,即像距变大;所以,光斑会一直变大。

故选:A。

5.解:因为凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线起发散作用,根据图示可知,甲一定是对光线起了会聚作用;

而乙可能是对光线起了发散作用,也可能是形成放大的实像,因此形成甲光斑的一定是凸透镜,形成乙光斑的可能是凹透镜、也可能是凸透镜。

故选:B。

6.解:凸透镜的焦距是10cm,太阳光是平行光,凸透镜正对太阳光,平行的太阳光平行于主光轴,经凸透镜折射后会聚在主光轴上一点,这点是焦点,焦点温度最高,所以和太阳异侧距凸透镜光心后10cm温度最高。

故选:B。

7.解:A、小水珠对光线有会聚作用,可以使平行的太阳光会聚在一起,会聚点的温度较高从而使叶片被烧焦,所以如果晴朗的夏日中午,往树或花的叶子上浇水,常常会把叶子烧焦。故A正确;

B、汽车驾驶室前边的挡风玻璃如果竖直安装,则在运动过程中会有很大的阻力,而且车内物体在挡风玻璃里成的虚像在车的前方影响驾驶员的视线。如果不采用竖直安装,不仅可以减小阻力,而且驾驶室内物体的像在车的前上方,有利于驾驶员驾驶。故B正确;

C、做光学实验时,如果环境暗一些,研究的物体亮一些,那么物体的所成的像会更清晰些,故C正确

D、由物体射向“毛玻璃”的光,在“毛玻璃”的表面发生了漫反射,方向不固定,形成散射。不是因为毛玻璃是不透光的,故D错误。

故选:D。

8.解:盛水的透明塑料瓶相当于一个凸透镜,可以将射来的太阳光会聚在一点上(即对光线有会聚作用),会聚点的温度比较高,可能会引起火灾,故B正确,ACD错误。

故选:B。

9.解:由图知:玻璃a、c、e、d都是中间厚,边缘薄,是凸透镜,能使光线会聚,不符合题意;

而玻璃b是中间薄,边缘厚,是凹透镜,能使光线发散,符合题意;

故选:B。

10.解:

A、放大镜成正立、放大的虚像,像是由折射光线的反向延长线相交得到的,故A正确;

B、小孔成像是实际光线通过小孔时沿直线传播会聚成的实像,故B正确;

C、根据平面镜成像的规律可知,平面镜成的像与物体关于镜面对称。此图符合规律,故C正确;

D、凹透镜对光线有发散作用,光线经凹透镜后,其折射光线应该远离主光轴,而图中射光线靠近主光轴,故D错误。

故选:D。

11.解:

由题意知,像A′B′成在一倍焦距和二倍焦距之间,根据凸透镜成像的特点,此时物体应在二倍焦距以外,且成的像是倒立缩小的实像,因此物体应比A′B′大,箭头方向向上,且物体在主光轴下方,根据凸透镜的三条特殊光线,利用折射时光路是可逆的,作出物体AB,由图可知,物体应在主光轴下方,所以物体在图中P区域,箭头方向向右斜上方,与主光轴不平行。

故选:D。

12.解:蜡烛距离凸透镜30cm时,在透镜的另一侧16cm处光屏上得到一个清晰的像,物距大于像距,成倒立缩小实像,是照相机的原理;此时物体在二倍焦距以外,像在一倍焦距和二倍焦距之间,

即30cm>2f;2f>16cm>f,

解得:8cm<f<15cm。故①错误,②正确;③正确;

远视镜片是凸透镜,对光线具有会聚作用,所以远视镜片放在蜡烛和凸透镜之间,像将提前会聚,为使光屏上看到清晰的像,采取的方法为:使光屏靠近透镜,使像成在光屏上,故④正确。

故选:C。

13.解:

如果晶状体的凸度过大,或晶状体太厚,眼球前后径过长,折光能力太强,焦距变小,来自远处某点的光经折射后会聚在视网膜前方(像成在视网膜的前方),形成近视眼;需要佩戴具有发散作用的凹透镜加以矫正。

。

故选:B。

14.解:

A、远视眼所成的像在视网膜的后方,为了使像正好呈在视网膜上,应使光线提前会聚,使所成的像相对于晶状体前移,所以应配戴会聚透镜即凸透镜,故A正确;

B、手影游戏是利用了光在同种均匀介质中沿直线传播,故B正确;

C、雨后的彩虹是一种色散现象,空气中的小水珠相当于色散实验中的三棱镜,而不是水蒸气,故C错误;

D、岸边的景物在水中的倒影看上去暗一些,原因是光从空气斜射入水中时,既要发生反射又要发生折射,一部分光进入了水中,所以倒影看上去比实际的物体要暗一些,故D正确;

故选:C。

15.解:A、物镜乙放大倍数小,看到的细胞数目多,故A错误;

B、物镜甲放大倍数大,视野窄,可观察到的实际面积比物镜乙小,故B错误;

C、物镜的放大倍数越大,镜头越长,甲放大倍数大,镜头长,故C正确;

D、图一中的X点在视野的右上,应将蝉翅样本向右上方移动,才能移到视野中央,故D错误。

故选:C。

16.解:A、望远镜的物镜和目镜都是凸透镜,靠近眼睛的是B目镜,靠近物体的A是物镜,故A错误;

B、物镜的作用是成倒立缩小的实像,故B错误;

C、望远镜的物镜成倒立缩小的实像,相当于照相机,故C错误;

D、目镜成正立、放大的虚像,与放大镜的成像原理相同,故D正确。

故选:D。

17.解:远视眼是晶状体曲度变小,会聚能力减弱,即折光能力减弱,像呈在视网膜的后方,应佩戴会聚透镜,使光线提前会聚。所以小明的爷爷和爸爸的眼镜是用凸透镜做的,又因为小明的爷爷和爸爸都是老花眼(远视眼)爷爷的老花眼更重一些,说明爷爷的晶状体的折光能力能弱一些,所以爷爷的老花镜度数比爸爸的大,

近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强,即折光能力增强,像呈在视网膜的前方,应佩戴发散透镜,使光线推迟会聚,所以小明妈妈的眼镜是用凹透镜做的。

综上分析,选项ACD错误,选项B正确。

故选:B。

18.解:由图可知:u=20cm,v=16cm。且u>v;

由凸透镜成像规律可知:此时的像是倒立缩小的实像;

则u=20cm>2f,2f>16cm>f,

解得10cm>f>8cm。

故选:C。

19.解:①当在P处嵌入一个凹透镜时,因为凹透镜对光线有发散作用,所以光斑要比圆孔P大。

②当在P处嵌入一个焦距较小的凸透镜时,因为凸透镜对光线有会聚作用,光线在PM之间会聚,所以光斑要比圆孔P大。

③当在P处嵌入一个时平板玻璃时,因为平板玻璃对光线即没有会聚也没有发散作用,所以光斑与圆孔P一样大。

因此嵌人圆孔P的那个光学器可能是凹透镜也可能是凸透镜。

故选:C。

20.解:用一不透光的物体挡住半个透镜,透镜的上半部分仍能会聚烛焰发出的光线,成烛焰完整的像,只是像比原来变暗,所以ABC错误,D正确。

故选:D。

二.填空题(共7小题)

21.解:近视眼是由于晶状体太厚,会聚能力过强,像成在视网膜的前方,利用凹透镜能使光线发散的特点,在眼睛前面放一个凹透镜,可使来自远处物体的光会聚在视网膜上。因此要带凹透镜来矫正。

故答案为:前;凹。

22.解:远视眼的晶状体变薄,会聚能力减弱,看近处的物体时,将像成在视网膜的后面。为了使像正好呈在视网膜上,应使光线提前会聚,使所成的像相对于晶状体前移,所以应佩戴会聚透镜即凸透镜。

故答案为:后方;凸透;会聚。

23.解:

(1)因凸透镜的凸度越大,对光的会聚能力越强,则凸透镜的焦距越小,

实验中测得甲图焦距为10cm,再将甲分别挤压成乙图、丙图的形状,由图可知,乙图的凸度比甲图大,则测得焦距应小于10cm,丙图的凸度比甲小,则测得的焦距应大于10cm,故焦距最大的是丙图,最小的是乙图;

用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体(即物距远大于2倍焦距),由凸透镜成像规律可知,像距略大于焦距,因丙图的焦距最大,所以丙图的像距最大。

(2)近视眼患者戴的是凹透镜,凹透镜的四周的厚度要比中间的厚度厚,故这种超薄镜片的边缘厚度大于0.05mm。

故答案为:(1)丙;(2)大于。

24.解:光屏上得到一个倒立缩小的实像时,u>2f,即u>60cm,保持透镜的位置不变,在焦距为30cm的透镜甲的位置上换上焦距为20cm的凸透镜乙,凸透镜的折光能力增强,不改变蜡烛位置,u>60cm,相当于物远了,则屏上的像变近、像变小些,故应减小像距,即应将光屏靠近透镜。

故答案为:靠近;变小。

25.解:

由“蜡烛移动到B点时,所成的像正好与烛焰等大”可知B点正好是2倍焦距处;

因为已知AB=BC=CD=10厘米,所以此透镜的焦距f=10cm+OD>10cm,则

蜡烛经过C点时,位于2f>u>f范围,所以成倒立、放大的实像;

蜡烛到达D点时,位于u<f范围,所以成正立、放大的虚像。

故答案为:倒立放大的实;正立放大的虚。

26.解:圆柱型试管充满水的地方,中间比边缘厚,是水凸透镜,凸透镜对光线有会聚的作用,会聚成一条亮线;

由于气泡的存在,气泡周边的水形成中间薄边缘厚的凹透镜,凹透镜对光线有发散的作用,在气泡的下面对应的位置有黑影。

故答案为:凸;凹。

27.解:装水的小药瓶具有中间厚、边缘薄的特点,因此相当于与凸透镜,对光线起会聚作用;

由凸透镜对光线的作用可知,过焦点光线经过凸透镜后,折射光线平行于主光轴,因此需要将小灯泡放在小药瓶的焦点处。

故答案为:会聚;焦点。

三.作图题(共2小题)

28.解:

烛焰上一点发出的这条光线,经过凸透镜折射后的折射光线过像点,如图所示:

29.解:

平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点,过光心的光线其传播方向不变;

平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点,如图所示:

四.实验探究题(共3小题)

30.解:(1)实验前,让平行光束垂直镜面射入倒扣的烧杯中(如图甲),从烟雾中可以观察到凸透镜对光有会聚作用;

(2)根据实验的要求,烛焰、光屏,透镜中心在同一高度上;

(3)由图可知,物距大于像距,此时的像是倒立、缩小的,故物距大于二倍焦距,像距在一倍焦距和二倍焦距之间,故光屏离凸透镜的距离(即像距)大于10cm,小于20cm,选B;

(4)蜡烛由于燃烧逐渐变短,光屏上的像逐渐向上移动。为了使像完整的成在光屏的中央,可将光屏向上移动或将蜡烛向上移动,或者将凸透镜向下移动;

(5)若将印有字母“F”的纸片(图乙)放在离凸透镜6cm的地方,物距小于焦距,成正立放大的虚像,故选A。

故答案为:(1)会聚;(2)同一高度;(3)B;(4)往上移;(5)A。

31.解:(1)光具座上依次放蜡烛、凸透镜、光屏,所以中间B位置一定放置凸透镜;

(2)如图,像在光屏的上方,根据光线过光心不改变方向,可能是蜡烛太低,可能凸透镜位置太高,可能是光屏位置太高。

(3)在观察凸透镜成像的实验中,光屏上已成清晰、缩小的像。当烛焰向透镜靠近时,根据凸透镜成实像时,物近像远像变大,仍要在光屏上得到清晰的像,则光屏应向远离透镜的方向移动;

(4)物距在一倍焦距和二倍焦距之间时,凸透镜成倒立、放大的实像,故应该将蜡烛移动到一倍焦距和二倍焦距之间;

(5)遮住部分透镜,只是被折射会聚成像的光线减少了,因此影响到的是像的亮度,而不影响它的完整性,因为整个物体上的任何一点都有光能透过透镜而折射后会聚成像,所以看到的像变暗。

故答案为:(1)凸透镜;(2)蜡烛太低了;(3)远离;(4)物体放在一倍焦距和两倍焦距之间同时调节光屏的位置(5)能;暗。

32.解:(1)分析表中数据可知,序号①、②、③的焦距相同,都为14cm;物距由20cm~40cm,像距由47cm~22cm;

④、⑤、⑥的焦距相同,都为16cm,物距由20cm~40cm,像距由80cm~27cm;

由此可知:当焦距相同时,物距越大,像距越小;

(2)比较序号为①④的数据可知:当物距相同时,都为20cm,焦距为16cm的透镜,则像距比焦距为14cm的透镜的像距长,由此可知:当物距相同时,焦距越长,则像距越大;

(3)用照相机给某人拍完半身像以后,改为全身像,像变小,需要增大物距,减小像距。所以要照相机远离人,增大镜头与人物塑像之间的距离,并将镜头向后调,减小镜头和底片之间的距离。故选C

故答案为:(1)大;小;(2)①④或②⑤或③⑥;大;(3)C。

声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布

日期:2019/4/16 21:22:13;用户:初中物理;邮箱:15004352727;学号:27561926

同课章节目录

- 第1章 声

- 1 声音的产生和传播

- 2 声音的特性

- 3 噪声

- 第2章 光

- 1 光的反射 平面镜

- 2 光的折射

- 3 凸透镜成像

- 4 眼的成像原理 视力的矫正

- 第3章 人体的感觉

- 1 眼与视觉

- 2 耳与听觉

- 3 皮肤感觉

- 4 味觉与嗅觉

- 第4章 电与电路

- 1 自然界的电现象

- 2 电路

- 3 电流、电压

- 4 电阻

- 5 欧姆定律

- 第5章 电与磁

- 1 磁现象

- 2 电流的磁效应

- 3 电磁感应

- 第6章 电磁波和通信

- 1 信息的传递和通信

- 2 电磁波和无线电通信

- 3 现代通信

- 第7章 生命活动的调节

- 1 动物的行为

- 2 人体生命活动的神经调节

- 3 人体生命活动的激素调节

- 4 人体是一个统一的整体

- 5 植物生命活动的调节

- 第8章 天气和气候

- 1 天气、气候和人类活动

- 2 气温、湿度和降水

- 3 气压和风

- 4 气象灾害和防灾减灾

- 5 我国气候主要特点

- 6 天气、气候变化的主要因素