周周练:第六周 第3章 人体的感觉(单元检測)(答案+解析)

文档属性

| 名称 | 周周练:第六周 第3章 人体的感觉(单元检測)(答案+解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-06-06 15:12:20 | ||

图片预览

文档简介

第3章 人体的感觉单元检測

一、选择题(本大题共25小题,共50分)

同学们在上课时,一会儿看课桌上的书,一会儿看前面的黑板,一会儿又注视着老师的举止,可这些物像都能落在视网膜上,这是因为()

A. 瞳孔可以缩小或放大 B. 晶状体的曲度可以调节 C. 视网膜可以前后移动 D. 眼球的前后径能随意调节

人能看见物体是因为()

A. 人眼能发光 B. 物体能发光 C. 物体上有光线进入人眼 D. 人眼和物体在一条直线上

2017年“六一”儿童节,杨杨成为了一名少先队员,当杨杨戴上红领巾走近穿衣镜时,他在穿衣镜中的像将()

A. 逐渐变大 B. 逐渐变小 C. 大小不变 D. 远离穿衣镜

用自制针孔照相机观察烛焰,有以下四种说法: a.薄膜上出现的烛焰的像是倒立的;

b.薄膜上烛焰的像可能是缩小的也可能是放大的;

c.保持小孔和烛焰的距离不变,向后拉动内筒,增加筒长,烛焰的像变大

d.保持小孔和烛焰的距离不变,向前推动内筒,烛焰的像更明亮。

对于这四句说法,其中正确的是?? (??? )

A. abcd B. acd C. ab D. Cd

在科学学习时,将一些相关的知识用流程图联系起来,便于我们梳理和掌握。下列表述正确的是()

A. 果实的形成:开花→传粉→受精→形成果实 B. 蝗虫的发育过程:受精卵→幼虫→蛹→成虫 C. 视觉的形成:光→眼球的折光系统→视网膜形成视觉 D. 宇宙的结构层次:地月系→太阳系→银河系→河外星系→宇宙

学习了透镜的知识后,小勇回家认真研究爷爷的老花镜,并得出下列结论,你认为不妥当的是()。

A. 老花镜是一种凹透镜 B. 老花镜可以用来做放大镜 C. 老花镜能在阳光下点燃白纸 D. 爷爷原来是个远视眼

在玉树地震救援中,采用了音频生命探测仪(如图所示),它的多个探头接触废墟,收集废墟下幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪将音频信号放大,救援人员就可以发现幸存者。据此下列说法错误的是() A. 幸存者能听见探测仪发出的超声波 B. 幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同 C. 探测仪收集声音信号时利用了固体可“传声” D. 白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用

在飞机起飞或降落时嚼一块口香糖,可以起到的作用是

A. 保持鼓膜内外气压平衡 B. 使咽鼓管张开,保护听小骨 C. 保护耳蜗内的听觉感受器 D. 防止听小骨和听觉神经受损

最近巴西工程师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1:1的3D模型,作为孩子成长的记录。B超发出的超声波无法被人耳听到,原因是超声波的()

A. 速度太快 B. 响度太小 C. 频率太低 D. 频率太高

古代的侦察兵为了及早发现敌人骑兵的活动,常常把耳朵贴在地面上听,以下解释错误的是( ???)

A. 马蹄踏在地面时,使土地振动而发声 B. 马蹄声可以沿土地传播 C. 马蹄声不能由空气传入到耳中 D. 土地传播声音的速度比空气快

“风声、雨声、读书声,声声入耳。”下列哪项是听觉形成的过程 ①外界声波②外耳道③鼓膜④听小骨⑤耳蜗⑥听神经⑦听觉中枢⑧形成听觉.

A. ①→②→③→④→⑥→⑤→⑦→⑧ B. ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧ C. ①→②→③→④→⑥→⑦→⑤→⑧ D. ①→②→④→③→⑤→⑥→⑦→⑧

学习科学知识时,如果用流程图将连续发生的一系列生理活动联系起来,便于我们梳理和掌握。下面的流程图正确的是()

A. 人一生要经历的时期:婴儿期→幼儿期→青春期→成年期→老年期 B. 听觉的形成:声波→鼓膜→耳蜗→听小骨→听觉神经→大脑 C. 果实和种子的形成:开花→传粉→受精→果实和种子 D. 蝗虫的生长时期:受精卵→幼虫→蛹→成虫

图是人体某一反射活动的模式图,据图分析错误的是()

A. 完成该反射活动的神经结构叫做反射弧 B. 该反射活动的神经中枢位于脊髓中 C. 该反射活动属于非条件反射 D. 该反射活动与人体缩手反射的反射弧相同

下列现象与解释相对应的是

A. 人出现中暑现象——散热大于产热 B. 呆小症——幼年时生长激素分泌不足 C. 听到上课铃声同学们走进教室——非条件反射 D. 冬天脱毛衣时,听到轻微的“噼啪”声——静电

珍爱生命,安全出行,我国通过立法从2013年元月1日起,加大对闯红灯司机的惩罚力度。“红灯→感受器→神经中枢→效应器→停车”是司机看见红灯后的反应,有关分析正确的是()

A. 该反射属于非条件反射 B. 光线进入眼球后,在眼球中形成视觉 C. 感受器、神经中枢、效应器构成了完整的反射弧 D. 该反射弧的感受器位于眼球内

周二早上上食堂吃早餐时,八(3)班的一位同学突然抓起一个烫手的馒头后,来不及思考就迅速松手。旁边的同学一边笑一边讨论着,下面是四位同学的说法,你认为分析错误的是()

A. ?这是一种生来就有的反射 B. ?完成该反射的结构是反射弧 C. ?松手是在大脑作出判断之后进行 D. ?完成该反射的神经中枢位于脊髓中

葡萄既可房前屋后栽种,又可大田种植;生食可口开胃,营养丰富,又可深加工,深受人们喜爱。较高土幼苗可购买,也可选择性状优良的葡萄在枝条适当的位置作环剥处理,再用肥沃疏松土壤覆盖。约一个月环剥处开始生根,从母枝上剪断,移栽入含腐殖质质疏松的沙壤土中,就可长成一棵新的植株.下列说法错误的是()

A. 繁殖葡萄的方法是压条,与扦插相比它更易成活.它们都属于无性生殖 B. 葡萄喜欢疏松的土壤,土壤板结时要松土,这主要是为了满足根部对氧气的需要 C. 葡萄酒的酿造离不开乳酸菌的发酵作用,这种发酵作用需要适宜的温度和无氧条件 D. 我们叙述了这么多葡萄的问题,你也许早已垂涎欲滴了,它是在大脑皮层的参与下形成的

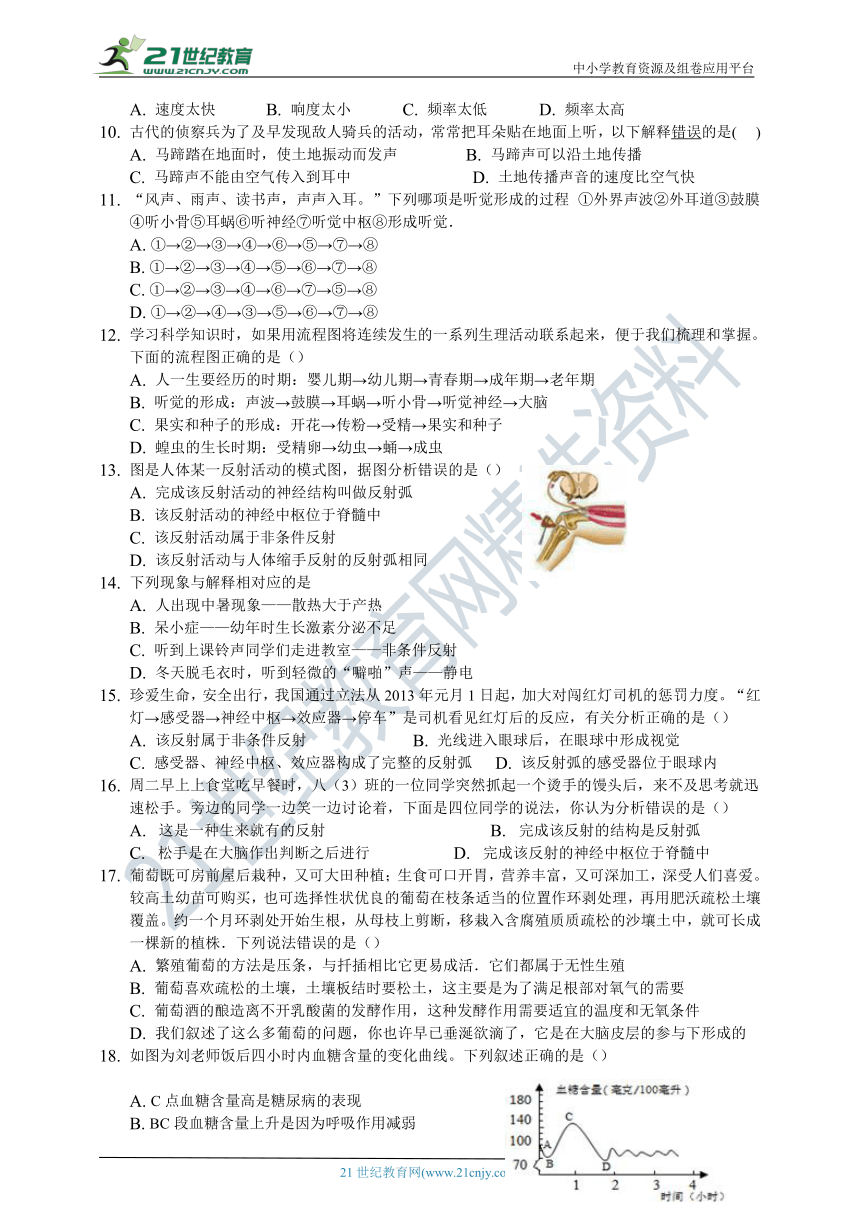

如图为刘老师饭后四小时内血糖含量的变化曲线。下列叙述正确的是()

A. C点血糖含量高是糖尿病的表现 B. BC段血糖含量上升是因为呼吸作用减弱 C. CD段血糖含量下降是因为胰岛素分泌增加 D. 人体的正常血糖含量为140毫克/100毫升

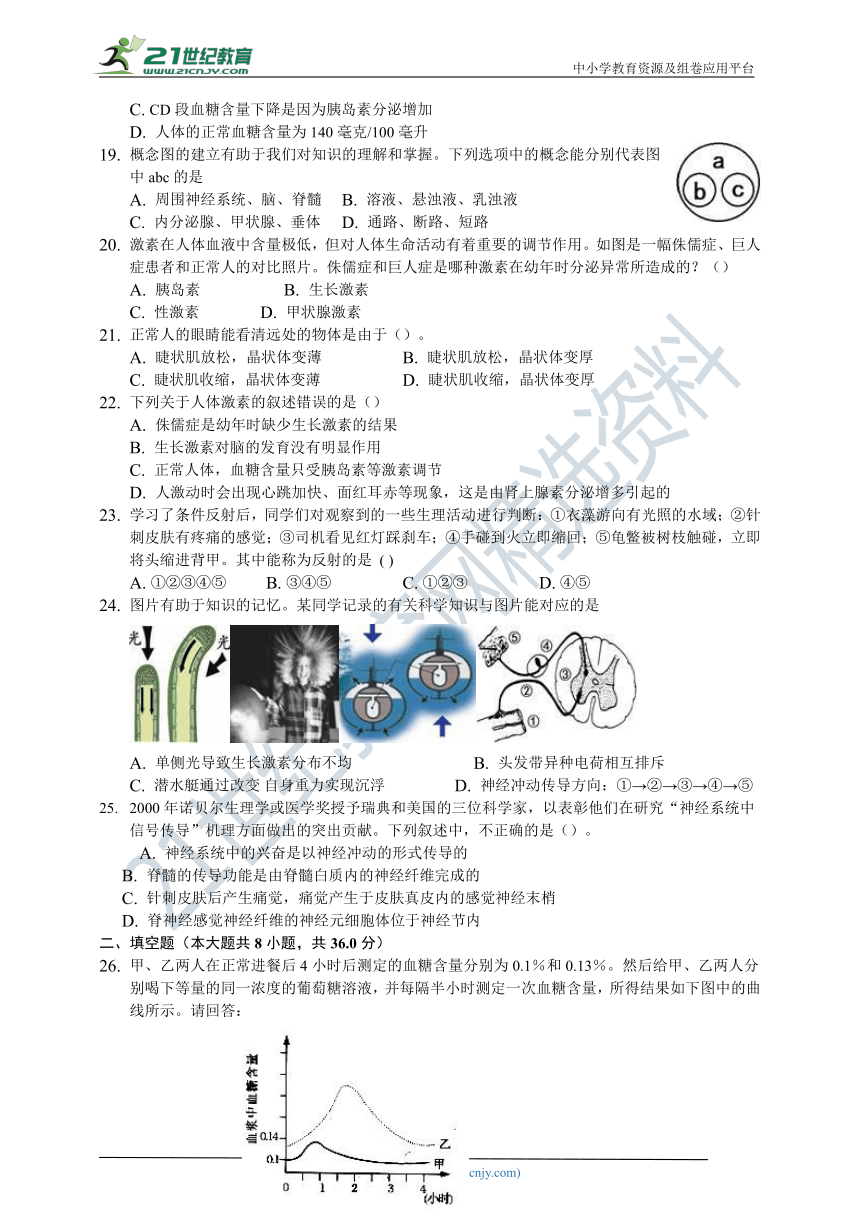

概念图的建立有助于我们对知识的理解和掌握。下列选项中的概念能分别代表图中abc的是 A. 周围神经系统、脑、脊髓 B. 溶液、悬浊液、乳浊液 C. 内分泌腺、甲状腺、垂体 D. 通路、断路、短路

激素在人体血液中含量极低,但对人体生命活动有着重要的调节作用。如图是一幅侏儒症、巨人症患者和正常人的对比照片。侏儒症和巨人症是哪种激素在幼年时分泌异常所造成的?()

A. 胰岛素 B. 生长激素 C. 性激素 D. 甲状腺激素

正常人的眼睛能看清远处的物体是由于()。

A. 睫状肌放松,晶状体变薄 B. 睫状肌放松,晶状体变厚 C. 睫状肌收缩,晶状体变薄 D. 睫状肌收缩,晶状体变厚

下列关于人体激素的叙述错误的是()

A. 侏儒症是幼年时缺少生长激素的结果 B. 生长激素对脑的发育没有明显作用 C. 正常人体,血糖含量只受胰岛素等激素调节 D. 人激动时会出现心跳加快、面红耳赤等现象,这是由肾上腺素分泌增多引起的

学习了条件反射后,同学们对观察到的一些生理活动进行判断:①衣藻游向有光照的水域;②针刺皮肤有疼痛的感觉;③司机看见红灯踩刹车;④手碰到火立即缩回;⑤龟鳖被树枝触碰,立即将头缩进背甲。其中能称为反射的是 ( )

A. ①②③④⑤ B. ③④⑤ C. ①②③ D. ④⑤

图片有助于知识的记忆。某同学记录的有关科学知识与图片能对应的是

A. 单侧光导致生长激素分布不均 B. 头发带异种电荷相互排斥 C. 潜水艇通过改变?自身重力实现沉浮 D. 神经冲动传导方向:①→②→③→④→⑤

2000年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典和美国的三位科学家,以表彰他们在研究“神经系统中信号传导”机理方面做出的突出贡献。下列叙述中,不正确的是()。

A. 神经系统中的兴奋是以神经冲动的形式传导的 B. 脊髓的传导功能是由脊髓白质内的神经纤维完成的 C. 针刺皮肤后产生痛觉,痛觉产生于皮肤真皮内的感觉神经末梢 D. 脊神经感觉神经纤维的神经元细胞体位于神经节内

二、填空题(本大题共8小题,共36.0分)

甲、乙两人在正常进餐后4小时后测定的血糖含量分别为0.1%和0.13%。然后给甲、乙两人分别喝下等量的同一浓度的葡萄糖溶液,并每隔半小时测定一次血糖含量,所得结果如下图中的曲线所示。请回答:

(1) 由此可判断甲、乙两人中? ? ??可能是糖尿病人。

(2) 甲饮用葡萄糖液1小时后,血糖含量迅速下降是因为体内分泌的胰岛素的量? ? ??。

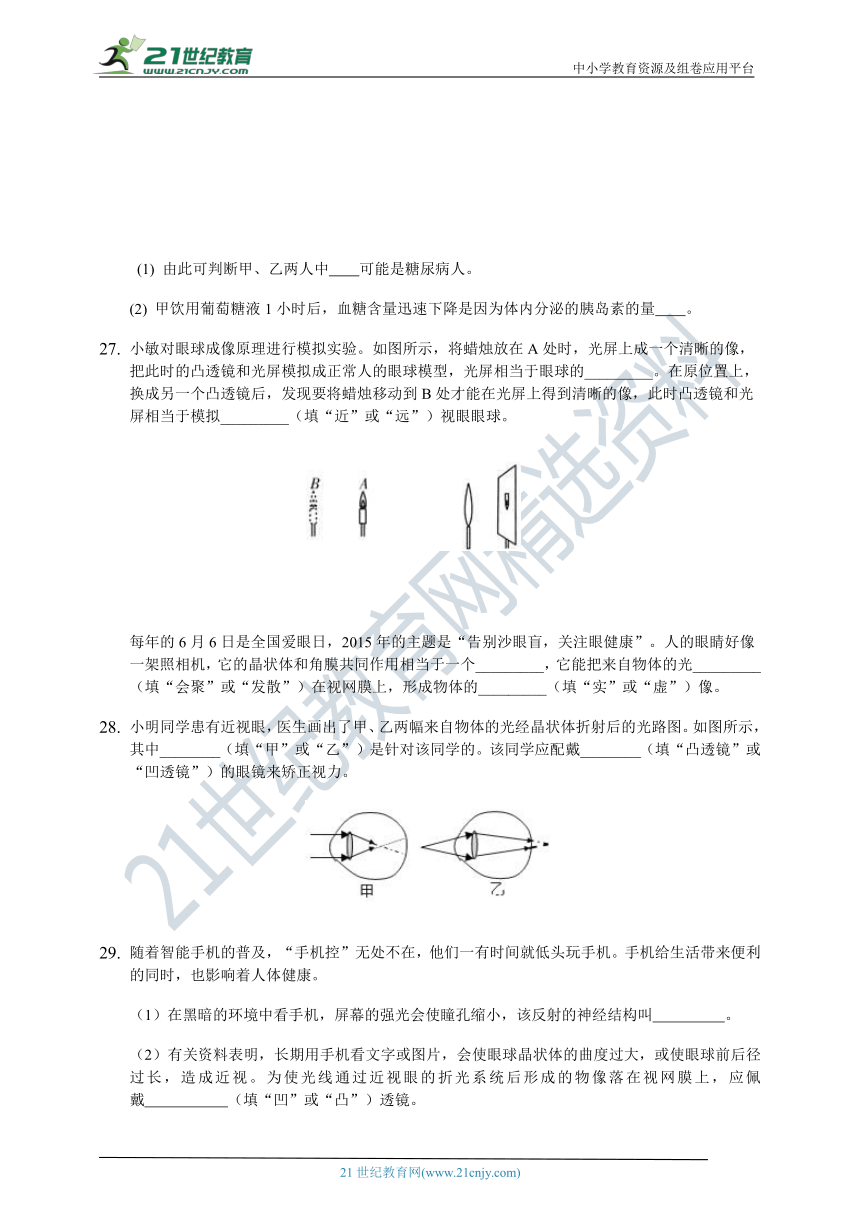

小敏对眼球成像原理进行模拟实验。如图所示,将蜡烛放在A处时,光屏上成一个清晰的像,把此时的凸透镜和光屏模拟成正常人的眼球模型,光屏相当于眼球的_________。在原位置上,换成另一个凸透镜后,发现要将蜡烛移动到B处才能在光屏上得到清晰的像,此时凸透镜和光屏相当于模拟_________(填“近”或“远”)视眼眼球。

每年的6月6日是全国爱眼日,2015年的主题是“告别沙眼盲,关注眼健康”。人的眼睛好像一架照相机,它的晶状体和角膜共同作用相当于一个_________,它能把来自物体的光_________(填“会聚”或“发散”)在视网膜上,形成物体的_________(填“实”或“虚”)像。

小明同学患有近视眼,医生画出了甲、乙两幅来自物体的光经晶状体折射后的光路图。如图所示,其中________(填“甲”或“乙”)是针对该同学的。该同学应配戴________(填“凸透镜”或“凹透镜”)的眼镜来矫正视力。

随着智能手机的普及,“手机控”无处不在,他们一有时间就低头玩手机。手机给生活带来便利的同时,也影响着人体健康。

(1)在黑暗的环境中看手机,屏幕的强光会使瞳孔缩小,该反射的神经结构叫? ? ? ? ? ? ?。

(2)有关资料表明,长期用手机看文字或图片,会使眼球晶状体的曲度过大,或使眼球前后径过长,造成近视。为使光线通过近视眼的折光系统后形成的物像落在视网膜上,应佩戴? ? ? ? ? ? ? ?(填“凹”或“凸”)透镜。

小明把手放在喉咙处讲话,感觉喉头振动了,说明声音是由物体的________ 产生的;花样游泳运动员,能潜在水中听到音乐,说明________ 能够传声。

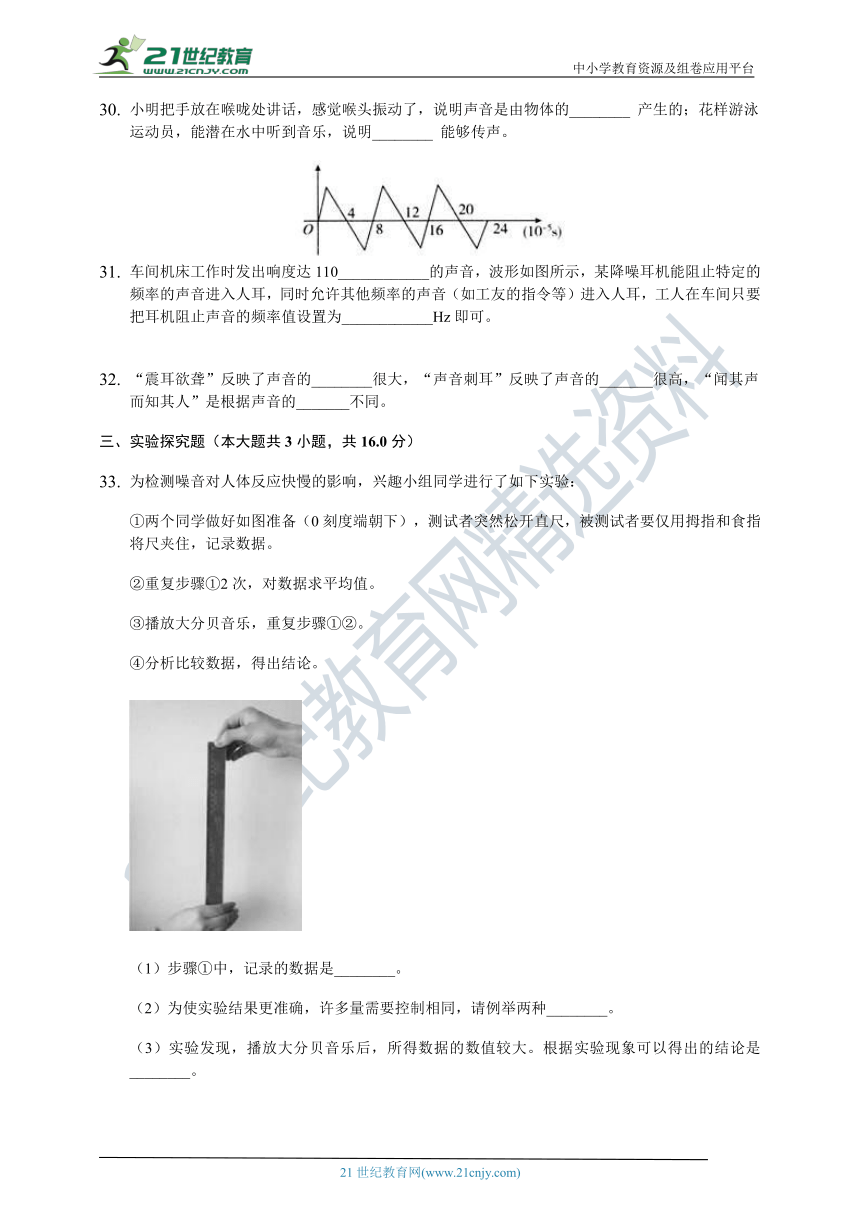

车间机床工作时发出响度达110____________的声音,波形如图所示,某降噪耳机能阻止特定的频率的声音进入人耳,同时允许其他频率的声音(如工友的指令等)进入人耳,工人在车间只要把耳机阻止声音的频率值设置为____________Hz即可。

“震耳欲聋”反映了声音的________很大,“声音刺耳”反映了声音的_______很高,“闻其声而知其人”是根据声音的_______不同。

三、实验探究题(本大题共3小题,共16.0分)

为检测噪音对人体反应快慢的影响,兴趣小组同学进行了如下实验:

①两个同学做好如图准备(0刻度端朝下),测试者突然松开直尺,被测试者要仅用拇指和食指将尺夹住,记录数据。

②重复步骤①2次,对数据求平均值。

③播放大分贝音乐,重复步骤①②。

④分析比较数据,得出结论。

(1)步骤①中,记录的数据是________。

(2)为使实验结果更准确,许多量需要控制相同,请例举两种________。

(3)实验发现,播放大分贝音乐后,所得数据的数值较大。根据实验现象可以得出的结论是________。

某科学兴趣小组探究“人耳是怎样听到声音的”,用肥皂膜代替人耳的鼓膜进行实验,如图所不。请回答下列问题:

(1)当喇叭发声时,观察到肥皂膜随之振动,从而联想到人耳之所以能听到声音,是由于外界传来的声音引起鼓膜的________。

( 2)实验中,当人说话的声音强弱不变时,肥皂膜与喇叭之间的距离越近,肥皂膜的振动就越厉害,甚至破裂。由此联想到声音的响度跟人与声源的________有关。

在探究“近视眼的形成原因和矫正方法”时,冰蓉同学选择了如下器材:蜡烛(模拟所视物)、水凸透镜(模拟人眼晶状体,并与注射器相连)、光屏(模拟人眼视网膜)、光具座等。(注:水凸透镜的凸起程度可以通过注射器注入或吸取水的多少来调节)

(1)她安装并调整好实验装置,如图所示,将点燃的蜡烛置于透镜前某一位置时,在光屏上得到了烛焰清晰的像;当向水凸透镜内注入水,使透镜更凸后,发现光屏上已无烛焰清晰的像,若要在光屏上再次得到烛焰清晰的像,应在水凸透镜前放置一块? ? ? ??透镜;若撤去放置的透镜,应将光屏? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? (选填“靠近”或“远离”)水凸透镜,才能得到清晰的像。

(2)根据上述实验,可知近视眼的形成原因是 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??。 答案和解析

1.B

【解答】

外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物象,物象刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。睫状体内有平滑肌,晶状体依靠悬韧带与睫状体相连,眼睛通过睫状体内平滑肌的收缩和舒张来调节晶状体的曲度,使物像落在视网膜上,来看清远近不同的物体。

故选B。

2.C 【解答】 若要使眼睛看见一个物体,一定是物体发出的光,或者反射的光线进入眼里,这个物体不一定是光源,眼睛是不会发光的。故ABD错。 故选C。

3.C 【解答】 平面镜所成的像与物体是等大的,当人靠近平面镜时,视觉上感觉像在变大,但实际上像的大小并没有变。所以,当杨杨穿着新衣服走近穿衣镜时,他在穿衣镜中的像大小不变。故AB错误,C正确;在平面镜中所成像与成像物体到平面镜的距离相等,杨杨走近穿衣镜时,与穿衣镜的距离变小,像与平面镜的距离变小,即穿衣镜中的像将靠近穿衣镜,故D错误。 故选C。

4.A 【解答】 a小孔成的像是倒立的,故a正确;b孔离物的距离大于孔离屏的距离时,像缩小,孔离物的距离小于孔离屏的距离时,像放大,故b正确;c小孔和烛焰的距离不变,向后拉动内筒,增加筒长时,像变大,故c正确;d相同数量的光,照在较小的面积上,成像更明亮,故d正确。 ?故选A。

5.A

【解答】

A.植物果实和种子的形成属于有性生殖,主要经历开花→传粉→受精→果实和种子,故A正确;

B.蝗虫的生长时期:经历受精卵、幼虫、成虫,属于不完全变态发育,不经历蛹时期,故B错误;

C.视觉的形成:外界光线→角膜→瞳孔→晶状体和玻璃体→视网膜→视觉神经→大脑→视觉,故C错误;

D.宇宙的结构层次:宇宙分为河外星系和银河系两大类 、 宇宙—银河系—太阳系—地月系,故D错误。

故选A。

6.A 【解答】 ?A.老花镜的镜片中间厚,边缘薄,因此是凸透镜,故A错误,符合题意;

BC老花镜对光线起会聚作用,同时也可以用来当放大镜使用,故BC正确,不符合题意。

D.远视眼是晶状体会聚能力减弱,像成在视网膜的后方,应佩戴凸透镜矫正,因此爷爷是个远视眼,故D正确,不符合题意。

故选:A。

7.A 【解答】 A.超声波是指频率高于人的听觉上限的声波,人耳不能听到,故A错误; B.音色由发声体的材料、结构决定;音调取决于物体振动的频率;人发出声音的音色与噪声不同,但有可能音调相同,故B正确; C.探测仪通过探头将声音传到人耳,利用了固体可以传声的原理,故C正确; D.白天受噪声的干扰不如夜晚听得清楚,故D正确。 故选A。 8.A

【解答】

海拔越高、气压越低,在飞机起飞或降落时,在短时间内,飞机的高度发生巨大的变化,外界气压也发生巨大变化,而鼓膜内的气压不变,因此容易击穿鼓膜,在飞机起飞或降落时,嚼口香糖可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室,这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外即外耳道的气压保持平衡,保持鼓膜内外大气压的平衡,以免击穿鼓膜。 故选A。

9.D

【解答】

B超发出的超声波无法被人耳听到,原因是超声波的频率太高。

故选D。

10.C

【解答】

由于声音在固体中的传播速度比在空气中的传播速度要快,因此古代的侦察兵把耳朵贴在地面上,能更早的听到敌人骑兵的活动情况,从而及早的发现敌情;

这个现象说明了:①振动的物体可以发声,②声音可以在固体中传播,

③声音在固体中的传播速度要比在气体中的传播速度快;

只有C选项的解释有误,符合题意。

故选C。

11.B

【解答】

听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉;因此听觉形成的过程是:①外界声波→②外耳道→③鼓膜→④听小骨→⑤耳蜗→⑥听神经→⑦听觉中枢→⑧形成听觉。 故选B。

12.C

【解答】

A.人一生要经历的时期:婴儿期→幼儿期→童年期→青春期→成年期→老年期,故A错误;

B.听觉的形成:声波→外耳道→鼓膜→耳蜗→听小骨→耳蜗→听觉神经→大脑,故B错误;

C.植物果实和种子的形成属于有性生殖,主要经历开花→传粉→受精→果实和种子,故C正确;

D.蝗虫的生长时期:经历受精卵、若虫、成虫,属于不完全变态发育,不经历蛹时期,故D错误。

故选C。

13.D

【解答】

A.完成该反射活动的神经结构叫做反射弧,故A选项正确,但不符合题意; B.膝跳反射属于简单反射,完成膝跳反射的神经中枢在脊髓,故B选项正确,但不符合题意; C.膝跳反射的神经中枢位于脊髓,属于非条件反射,故C选项正确,但不符合题意; D.该反射活动与人体缩手反射的反射弧是不同的,膝跳反射的感受器在膝盖下方,缩手反射的感受器在手指上,故D选项错误,但符合题意。 故选D。

14.D 【解答】 解:A、人出现中暑现象是产生的热量大于散发的热量,A错误; B、侏儒症--幼年时生长激素分泌不足,B错误; C、听到上课铃声同学们走进教室——条件反射,C错误; D、冬天脱毛衣时,听到轻微的“噼啪”声——静电,D正确。 故选D。

15.D ?【解答】 A.该反射的神经中枢在大脑皮层因此是条件反射,A错误; B.大脑皮层的视觉中枢形成视觉,故B错误; C.感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器构成了完整的反射弧,C错误; D.视网膜上有感光细胞,含有许多对光线敏感的细胞,能感受光的刺激,产生神经冲动,属于视觉感受器,D正确。 故选D。

16.C 【解答】 A.“一位同学突然抓起一个烫手的馒头后,来不及思考就迅速松手”,这是一种生来就有的反射,故A正确; B.“一位同学突然抓起一个烫手的馒头后,来不及思考就迅速松手”,完成该反射的结构是反射弧,故B正确; C.松手是在大脑作出判断之前进行的而不是之后进行的,故C错误; D.完成该反射的神经中枢位于脊髓中的缩手反射中枢,故D正确。 故选C。

17.C

【解答】

A.葡萄的无性生殖包括两种方式:压条与扦插,压条更易成活,故A正确,但不符合题意;

B.疏松土壤能够满足葡萄根部对氧气的需要,故B正确,但不符合题意;

C.葡萄酒的酿造是酵母菌的发酵作用,需要适宜的温度和无氧条件,故C错误,但符合题意;

D.大脑皮层能使形成条件反射,在听到葡萄后会垂涎欲滴,故D正确,但不符合题意。

故选C。

18.C 【解答】 A.C点血糖吸收量最多的点,并非糖尿病的表现,故A错误; B.BC段血糖含量上升是因为大量的葡萄糖被吸收的缘故,故B错误; C.CD段血糖含量下降是因为胰岛素分泌增加,促进血糖氧化分解、合成糖原、转化成非糖类物质,故C正确; D.人体的正常血糖含量为100毫克/100毫升,故D错误。 故选C。

19.C 【解答】 A.周围神经系统包括脑发出的脑神经和由脊髓发出的脊神经,是神经系统的周围部,故A错误; B.溶液是由溶质与溶剂组成,故B错误; C.垂体、甲状腺属于内分泌腺,能够分泌激素,故C正确; D.通路、断路、短路是电路的三种状态,它们之间不存在图示的包含关系,故D错误。 ?故选C。

20.B 【解答】

生长激素有促进生长发育的作用,幼年时期生长激素分泌不足,就会患侏儒症,分泌过多会患巨人症。?

?故选B。

21.A 【解答】 人眼晶状体的曲度可以调节,当看远处物体时,睫状体放松,晶状体变薄,折光能力变弱,使像成在视网膜上;当看近处的物体时,睫状体收缩,晶状体变厚,折光能力变弱,也能使像成在视网膜上。A对,BCD错。 ?故选A。

22.C 【解答】 A.侏儒症是幼年时缺少生长激素的结果,但是智力一般是正常的,故A正确; B.生长激素对脑的发育没有明显作用,故B正确; C.血糖平衡的调节主要是激素调节,如:胰岛素、胰高血糖素和肾上腺素,同时也可以通过下丘脑的神经调节,间接调节血糖,故C不正确; D.人激动时会出现心跳加快、面红耳赤等现象,这是由肾上腺素分泌增多引起的,故D正确。 故选C。

23.B 【解答】 ①衣藻游向有光照的水域;①不属于反射②针刺皮肤,有疼痛的感觉;没有反应; ②不属于反射; ③看见一辆汽车朝车站驶来;没有反应; ③不属于反射; ④手偶然碰到了火,会立即缩回;属于反射; ⑤用树枝去碰触龟、鳖,它们立即将头或四肢缩进背甲,属于反射。 故选B。?

24.C 【解答】 A.单侧光引起生长素分布不均匀,背光侧生长素分布得比向光侧多。这样,背光一侧的细胞纵向伸长生长的快,结果朝向生长慢的一侧弯曲,也就是朝向光源,并非生长激素,因此A选项错误; B.同种电荷相互排斥造成头发竖起,因此B选项错误; C.潜水艇是根据改变自身重力来实现浮沉的,因此C选项正确; D.神经元传导神经冲动是沿一定方向传导的,每个神经元可能有很多树突,但是只有一个轴突,树突将神经冲动传向细胞体,轴突则将冲动从细胞体传出,所以神经冲动的传导方向是树突→细胞体→轴突,因此D选项错误。 故选C。

25.C 【解析】

A.神经元的功能是受到刺激后能产生兴备,并能够将兴奋传导到其他的神经元,这种可传导的兴奋叫神经冲动.因此神经系统中兴奋是以神经冲动的形式进行传导的,故A正确;

B.脊髓由神经元细胞体集中的部位即灰质和神经纤维集中地部位即白质组成,脊髓的传导功能是由脊髓白质内的神经纤维完成的,脊髓的反射功能是由脊髓灰质内的神经中枢完成的,故B正确;

C.针刺皮肤后,兴奋沿感觉神经传至脊髓内的神经中枢,在沿着脊髓内的白质上行传到大脑皮层的感觉中枢产生痛觉,因此不是感受器产生痛觉,故C不正确.

D.感觉神经元的细胞体位于脊神经节内,运动神经元的细胞体位于灰质内,故D正确。

故选C。

26.(1)乙? ??? (2)增加 【解答】 (1)人体的内的血糖总是维持在一个正常水平(0.1%)上,在饮用葡萄糖溶液后,甲体内的血糖浓度在短暂升高(葡萄糖被吸收后进入血液)后即恢复正常(胰岛素的作用);乙体内的血糖浓度一直超过正常范围,说明乙患有糖尿病; (2)由于胰岛素的作用是调节糖在体内的吸收、利用和转化等,如促进血糖(血液中的葡萄糖)合成糖元,加速血糖的分解等。甲的血糖浓度迅速下降的主要原因是胰岛素加速血糖分解,促进血糖合成糖元。 故答案为 (1)乙;(2)增加。

27.视网膜;远

【解答】

在该实验中,凸透镜相当于眼球的晶状体,光屏相当于眼球的视网膜;由题干图可知:要将蜡烛移动到乙处才能在光屏上得到清晰的像,远视眼是由于晶状体曲度变小,会聚能力变弱,此折光能力变弱,此时凸透镜和光屏相当于模拟远视镜眼球,应戴戴会聚透镜即凸透镜矫正,使光线提前会聚,所以本题答案为:视网膜;远。

28.凸透镜;会聚;实 【解答】 人的眼球好像一架照相机,晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏,它能把来自物体的光会聚在视网膜上,外界物体在视网膜上所成的像是倒立、缩小的实像。 故答案为:?凸透镜;会聚;实。

29.甲 ?凹透镜

【解答】

甲是近视眼,故像成在了视网膜的前方,是甲图,应用凹透镜来矫正。

故本题答案为:甲 ?凹透镜。

30.(1)反射弧(2)凹 【解答】 (1)在黑暗的环境中看手机,屏幕的强光会使瞳孔缩小,以避免过强的光线刺伤了眼睛,该反射的神经结构叫反射弧。 故答案为:反射弧; (2) 有关资料表明,长期用手机看文字或图片,会使眼球晶状体的曲度过大,或使眼球前后径过长,使远处物体反射来的光线形成的物像,落在视网膜的前方,因此不能看清远处的物体,从而形成近视,为使光线通过近视眼的折光系统后形成的物像落在视网膜上,应佩戴凹透镜,使光线发散。 故答案为:凹。

31.振动 ? ?液体(水) 【解析】

【解答】

手放在喉咙处大声讲话,感觉喉头振动了,说明声音是由声带的振动产生的花样游泳运动员在水下能听到音乐声,说明声音可以在液体中传播。

故答案为:振动 ? 液体(水)。

32.dB;12500 【解答】 声音的响度的常用单位为分贝,写作;由图可知,一个周期的时间为,所以,即耳机阻止声音频率设置为即可阻止噪声。 故答案为:dB;12500。?

33.?响度 ?音调 ?音色

【解答】

“震耳欲聋“反映了声音的响度很大;“声音刺耳“反映了声音的音调很高;我们能够分辨出各种不同乐器的声音,是因为它们的音色不同。

故答案为:?响度 ?音调 ?音色 。

34.(1)被测试者手指夹住位置的刻度值 (2)两指到直尺的距离、直尺都需竖直放置 (3)噪音会使人体反应减慢 【解答】 (1)由题意可知,实验步骤①中,记录的数据是被测试者手指夹住位置的刻度值; (2)为使实验结果更准确,实验中需要控制两指到直尺的距离、直尺都需竖直放置; (3)根据实验现象可以得出的结论是噪音会使人体反应减慢。 故答案为:(1)被测试者手指夹住位置的刻度值;(2)两指到直尺的距离、直尺都需竖直放置;(3)噪音会使人体反应减慢。

35.?(1)振动; ?(2)距离 【解答】 (1)喇叭发声时,上面的肥皂膜随着振动,联想到人耳听到的声音首先是外界传来的声音引起鼓膜振动,经过听小骨、耳蜗,最后由听觉神经传给大脑,人才会听到声音; (2)声音的响度与振幅和距离发声体的远近有关,说话的声音的强弱不变时,肥皂膜与喇叭之间的距离越近,肥皂膜的振动越厉害,甚至破裂,说明距离越近,响度越大。 故答案为:(1)振动;(2)距离。

36.(1)凹;靠近; ?(2)晶状体较正常人眼更凸或变厚,使像成于视网膜之前

【解答】

(1)向水凸透镜内注入水时,透镜更凸,会聚能力较强,将像成在光屏的前面,为了使像正好呈在光屏上,应使光线推迟会聚,使所成的像相对于光屏后移,所以应在水凸透镜前放置一块凹透镜,或者将光屏前移靠近水凸透镜; (2)根据上述实验,可知晶状体较正常人眼更凸或变厚(或像成在了视网膜之前)或晶状体偏折能力强或对光线的会聚能力强,因此近视眼的形成原因是:晶状体曲度过大,使像成于视网膜之前。

故答案为:(1)凹;靠近;(2)晶状体较正常人眼更凸或变厚,使像成于视网膜之前。

一、选择题(本大题共25小题,共50分)

同学们在上课时,一会儿看课桌上的书,一会儿看前面的黑板,一会儿又注视着老师的举止,可这些物像都能落在视网膜上,这是因为()

A. 瞳孔可以缩小或放大 B. 晶状体的曲度可以调节 C. 视网膜可以前后移动 D. 眼球的前后径能随意调节

人能看见物体是因为()

A. 人眼能发光 B. 物体能发光 C. 物体上有光线进入人眼 D. 人眼和物体在一条直线上

2017年“六一”儿童节,杨杨成为了一名少先队员,当杨杨戴上红领巾走近穿衣镜时,他在穿衣镜中的像将()

A. 逐渐变大 B. 逐渐变小 C. 大小不变 D. 远离穿衣镜

用自制针孔照相机观察烛焰,有以下四种说法: a.薄膜上出现的烛焰的像是倒立的;

b.薄膜上烛焰的像可能是缩小的也可能是放大的;

c.保持小孔和烛焰的距离不变,向后拉动内筒,增加筒长,烛焰的像变大

d.保持小孔和烛焰的距离不变,向前推动内筒,烛焰的像更明亮。

对于这四句说法,其中正确的是?? (??? )

A. abcd B. acd C. ab D. Cd

在科学学习时,将一些相关的知识用流程图联系起来,便于我们梳理和掌握。下列表述正确的是()

A. 果实的形成:开花→传粉→受精→形成果实 B. 蝗虫的发育过程:受精卵→幼虫→蛹→成虫 C. 视觉的形成:光→眼球的折光系统→视网膜形成视觉 D. 宇宙的结构层次:地月系→太阳系→银河系→河外星系→宇宙

学习了透镜的知识后,小勇回家认真研究爷爷的老花镜,并得出下列结论,你认为不妥当的是()。

A. 老花镜是一种凹透镜 B. 老花镜可以用来做放大镜 C. 老花镜能在阳光下点燃白纸 D. 爷爷原来是个远视眼

在玉树地震救援中,采用了音频生命探测仪(如图所示),它的多个探头接触废墟,收集废墟下幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪将音频信号放大,救援人员就可以发现幸存者。据此下列说法错误的是() A. 幸存者能听见探测仪发出的超声波 B. 幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同 C. 探测仪收集声音信号时利用了固体可“传声” D. 白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用

在飞机起飞或降落时嚼一块口香糖,可以起到的作用是

A. 保持鼓膜内外气压平衡 B. 使咽鼓管张开,保护听小骨 C. 保护耳蜗内的听觉感受器 D. 防止听小骨和听觉神经受损

最近巴西工程师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1:1的3D模型,作为孩子成长的记录。B超发出的超声波无法被人耳听到,原因是超声波的()

A. 速度太快 B. 响度太小 C. 频率太低 D. 频率太高

古代的侦察兵为了及早发现敌人骑兵的活动,常常把耳朵贴在地面上听,以下解释错误的是( ???)

A. 马蹄踏在地面时,使土地振动而发声 B. 马蹄声可以沿土地传播 C. 马蹄声不能由空气传入到耳中 D. 土地传播声音的速度比空气快

“风声、雨声、读书声,声声入耳。”下列哪项是听觉形成的过程 ①外界声波②外耳道③鼓膜④听小骨⑤耳蜗⑥听神经⑦听觉中枢⑧形成听觉.

A. ①→②→③→④→⑥→⑤→⑦→⑧ B. ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧ C. ①→②→③→④→⑥→⑦→⑤→⑧ D. ①→②→④→③→⑤→⑥→⑦→⑧

学习科学知识时,如果用流程图将连续发生的一系列生理活动联系起来,便于我们梳理和掌握。下面的流程图正确的是()

A. 人一生要经历的时期:婴儿期→幼儿期→青春期→成年期→老年期 B. 听觉的形成:声波→鼓膜→耳蜗→听小骨→听觉神经→大脑 C. 果实和种子的形成:开花→传粉→受精→果实和种子 D. 蝗虫的生长时期:受精卵→幼虫→蛹→成虫

图是人体某一反射活动的模式图,据图分析错误的是()

A. 完成该反射活动的神经结构叫做反射弧 B. 该反射活动的神经中枢位于脊髓中 C. 该反射活动属于非条件反射 D. 该反射活动与人体缩手反射的反射弧相同

下列现象与解释相对应的是

A. 人出现中暑现象——散热大于产热 B. 呆小症——幼年时生长激素分泌不足 C. 听到上课铃声同学们走进教室——非条件反射 D. 冬天脱毛衣时,听到轻微的“噼啪”声——静电

珍爱生命,安全出行,我国通过立法从2013年元月1日起,加大对闯红灯司机的惩罚力度。“红灯→感受器→神经中枢→效应器→停车”是司机看见红灯后的反应,有关分析正确的是()

A. 该反射属于非条件反射 B. 光线进入眼球后,在眼球中形成视觉 C. 感受器、神经中枢、效应器构成了完整的反射弧 D. 该反射弧的感受器位于眼球内

周二早上上食堂吃早餐时,八(3)班的一位同学突然抓起一个烫手的馒头后,来不及思考就迅速松手。旁边的同学一边笑一边讨论着,下面是四位同学的说法,你认为分析错误的是()

A. ?这是一种生来就有的反射 B. ?完成该反射的结构是反射弧 C. ?松手是在大脑作出判断之后进行 D. ?完成该反射的神经中枢位于脊髓中

葡萄既可房前屋后栽种,又可大田种植;生食可口开胃,营养丰富,又可深加工,深受人们喜爱。较高土幼苗可购买,也可选择性状优良的葡萄在枝条适当的位置作环剥处理,再用肥沃疏松土壤覆盖。约一个月环剥处开始生根,从母枝上剪断,移栽入含腐殖质质疏松的沙壤土中,就可长成一棵新的植株.下列说法错误的是()

A. 繁殖葡萄的方法是压条,与扦插相比它更易成活.它们都属于无性生殖 B. 葡萄喜欢疏松的土壤,土壤板结时要松土,这主要是为了满足根部对氧气的需要 C. 葡萄酒的酿造离不开乳酸菌的发酵作用,这种发酵作用需要适宜的温度和无氧条件 D. 我们叙述了这么多葡萄的问题,你也许早已垂涎欲滴了,它是在大脑皮层的参与下形成的

如图为刘老师饭后四小时内血糖含量的变化曲线。下列叙述正确的是()

A. C点血糖含量高是糖尿病的表现 B. BC段血糖含量上升是因为呼吸作用减弱 C. CD段血糖含量下降是因为胰岛素分泌增加 D. 人体的正常血糖含量为140毫克/100毫升

概念图的建立有助于我们对知识的理解和掌握。下列选项中的概念能分别代表图中abc的是 A. 周围神经系统、脑、脊髓 B. 溶液、悬浊液、乳浊液 C. 内分泌腺、甲状腺、垂体 D. 通路、断路、短路

激素在人体血液中含量极低,但对人体生命活动有着重要的调节作用。如图是一幅侏儒症、巨人症患者和正常人的对比照片。侏儒症和巨人症是哪种激素在幼年时分泌异常所造成的?()

A. 胰岛素 B. 生长激素 C. 性激素 D. 甲状腺激素

正常人的眼睛能看清远处的物体是由于()。

A. 睫状肌放松,晶状体变薄 B. 睫状肌放松,晶状体变厚 C. 睫状肌收缩,晶状体变薄 D. 睫状肌收缩,晶状体变厚

下列关于人体激素的叙述错误的是()

A. 侏儒症是幼年时缺少生长激素的结果 B. 生长激素对脑的发育没有明显作用 C. 正常人体,血糖含量只受胰岛素等激素调节 D. 人激动时会出现心跳加快、面红耳赤等现象,这是由肾上腺素分泌增多引起的

学习了条件反射后,同学们对观察到的一些生理活动进行判断:①衣藻游向有光照的水域;②针刺皮肤有疼痛的感觉;③司机看见红灯踩刹车;④手碰到火立即缩回;⑤龟鳖被树枝触碰,立即将头缩进背甲。其中能称为反射的是 ( )

A. ①②③④⑤ B. ③④⑤ C. ①②③ D. ④⑤

图片有助于知识的记忆。某同学记录的有关科学知识与图片能对应的是

A. 单侧光导致生长激素分布不均 B. 头发带异种电荷相互排斥 C. 潜水艇通过改变?自身重力实现沉浮 D. 神经冲动传导方向:①→②→③→④→⑤

2000年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典和美国的三位科学家,以表彰他们在研究“神经系统中信号传导”机理方面做出的突出贡献。下列叙述中,不正确的是()。

A. 神经系统中的兴奋是以神经冲动的形式传导的 B. 脊髓的传导功能是由脊髓白质内的神经纤维完成的 C. 针刺皮肤后产生痛觉,痛觉产生于皮肤真皮内的感觉神经末梢 D. 脊神经感觉神经纤维的神经元细胞体位于神经节内

二、填空题(本大题共8小题,共36.0分)

甲、乙两人在正常进餐后4小时后测定的血糖含量分别为0.1%和0.13%。然后给甲、乙两人分别喝下等量的同一浓度的葡萄糖溶液,并每隔半小时测定一次血糖含量,所得结果如下图中的曲线所示。请回答:

(1) 由此可判断甲、乙两人中? ? ??可能是糖尿病人。

(2) 甲饮用葡萄糖液1小时后,血糖含量迅速下降是因为体内分泌的胰岛素的量? ? ??。

小敏对眼球成像原理进行模拟实验。如图所示,将蜡烛放在A处时,光屏上成一个清晰的像,把此时的凸透镜和光屏模拟成正常人的眼球模型,光屏相当于眼球的_________。在原位置上,换成另一个凸透镜后,发现要将蜡烛移动到B处才能在光屏上得到清晰的像,此时凸透镜和光屏相当于模拟_________(填“近”或“远”)视眼眼球。

每年的6月6日是全国爱眼日,2015年的主题是“告别沙眼盲,关注眼健康”。人的眼睛好像一架照相机,它的晶状体和角膜共同作用相当于一个_________,它能把来自物体的光_________(填“会聚”或“发散”)在视网膜上,形成物体的_________(填“实”或“虚”)像。

小明同学患有近视眼,医生画出了甲、乙两幅来自物体的光经晶状体折射后的光路图。如图所示,其中________(填“甲”或“乙”)是针对该同学的。该同学应配戴________(填“凸透镜”或“凹透镜”)的眼镜来矫正视力。

随着智能手机的普及,“手机控”无处不在,他们一有时间就低头玩手机。手机给生活带来便利的同时,也影响着人体健康。

(1)在黑暗的环境中看手机,屏幕的强光会使瞳孔缩小,该反射的神经结构叫? ? ? ? ? ? ?。

(2)有关资料表明,长期用手机看文字或图片,会使眼球晶状体的曲度过大,或使眼球前后径过长,造成近视。为使光线通过近视眼的折光系统后形成的物像落在视网膜上,应佩戴? ? ? ? ? ? ? ?(填“凹”或“凸”)透镜。

小明把手放在喉咙处讲话,感觉喉头振动了,说明声音是由物体的________ 产生的;花样游泳运动员,能潜在水中听到音乐,说明________ 能够传声。

车间机床工作时发出响度达110____________的声音,波形如图所示,某降噪耳机能阻止特定的频率的声音进入人耳,同时允许其他频率的声音(如工友的指令等)进入人耳,工人在车间只要把耳机阻止声音的频率值设置为____________Hz即可。

“震耳欲聋”反映了声音的________很大,“声音刺耳”反映了声音的_______很高,“闻其声而知其人”是根据声音的_______不同。

三、实验探究题(本大题共3小题,共16.0分)

为检测噪音对人体反应快慢的影响,兴趣小组同学进行了如下实验:

①两个同学做好如图准备(0刻度端朝下),测试者突然松开直尺,被测试者要仅用拇指和食指将尺夹住,记录数据。

②重复步骤①2次,对数据求平均值。

③播放大分贝音乐,重复步骤①②。

④分析比较数据,得出结论。

(1)步骤①中,记录的数据是________。

(2)为使实验结果更准确,许多量需要控制相同,请例举两种________。

(3)实验发现,播放大分贝音乐后,所得数据的数值较大。根据实验现象可以得出的结论是________。

某科学兴趣小组探究“人耳是怎样听到声音的”,用肥皂膜代替人耳的鼓膜进行实验,如图所不。请回答下列问题:

(1)当喇叭发声时,观察到肥皂膜随之振动,从而联想到人耳之所以能听到声音,是由于外界传来的声音引起鼓膜的________。

( 2)实验中,当人说话的声音强弱不变时,肥皂膜与喇叭之间的距离越近,肥皂膜的振动就越厉害,甚至破裂。由此联想到声音的响度跟人与声源的________有关。

在探究“近视眼的形成原因和矫正方法”时,冰蓉同学选择了如下器材:蜡烛(模拟所视物)、水凸透镜(模拟人眼晶状体,并与注射器相连)、光屏(模拟人眼视网膜)、光具座等。(注:水凸透镜的凸起程度可以通过注射器注入或吸取水的多少来调节)

(1)她安装并调整好实验装置,如图所示,将点燃的蜡烛置于透镜前某一位置时,在光屏上得到了烛焰清晰的像;当向水凸透镜内注入水,使透镜更凸后,发现光屏上已无烛焰清晰的像,若要在光屏上再次得到烛焰清晰的像,应在水凸透镜前放置一块? ? ? ??透镜;若撤去放置的透镜,应将光屏? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? (选填“靠近”或“远离”)水凸透镜,才能得到清晰的像。

(2)根据上述实验,可知近视眼的形成原因是 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??。 答案和解析

1.B

【解答】

外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物象,物象刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。睫状体内有平滑肌,晶状体依靠悬韧带与睫状体相连,眼睛通过睫状体内平滑肌的收缩和舒张来调节晶状体的曲度,使物像落在视网膜上,来看清远近不同的物体。

故选B。

2.C 【解答】 若要使眼睛看见一个物体,一定是物体发出的光,或者反射的光线进入眼里,这个物体不一定是光源,眼睛是不会发光的。故ABD错。 故选C。

3.C 【解答】 平面镜所成的像与物体是等大的,当人靠近平面镜时,视觉上感觉像在变大,但实际上像的大小并没有变。所以,当杨杨穿着新衣服走近穿衣镜时,他在穿衣镜中的像大小不变。故AB错误,C正确;在平面镜中所成像与成像物体到平面镜的距离相等,杨杨走近穿衣镜时,与穿衣镜的距离变小,像与平面镜的距离变小,即穿衣镜中的像将靠近穿衣镜,故D错误。 故选C。

4.A 【解答】 a小孔成的像是倒立的,故a正确;b孔离物的距离大于孔离屏的距离时,像缩小,孔离物的距离小于孔离屏的距离时,像放大,故b正确;c小孔和烛焰的距离不变,向后拉动内筒,增加筒长时,像变大,故c正确;d相同数量的光,照在较小的面积上,成像更明亮,故d正确。 ?故选A。

5.A

【解答】

A.植物果实和种子的形成属于有性生殖,主要经历开花→传粉→受精→果实和种子,故A正确;

B.蝗虫的生长时期:经历受精卵、幼虫、成虫,属于不完全变态发育,不经历蛹时期,故B错误;

C.视觉的形成:外界光线→角膜→瞳孔→晶状体和玻璃体→视网膜→视觉神经→大脑→视觉,故C错误;

D.宇宙的结构层次:宇宙分为河外星系和银河系两大类 、 宇宙—银河系—太阳系—地月系,故D错误。

故选A。

6.A 【解答】 ?A.老花镜的镜片中间厚,边缘薄,因此是凸透镜,故A错误,符合题意;

BC老花镜对光线起会聚作用,同时也可以用来当放大镜使用,故BC正确,不符合题意。

D.远视眼是晶状体会聚能力减弱,像成在视网膜的后方,应佩戴凸透镜矫正,因此爷爷是个远视眼,故D正确,不符合题意。

故选:A。

7.A 【解答】 A.超声波是指频率高于人的听觉上限的声波,人耳不能听到,故A错误; B.音色由发声体的材料、结构决定;音调取决于物体振动的频率;人发出声音的音色与噪声不同,但有可能音调相同,故B正确; C.探测仪通过探头将声音传到人耳,利用了固体可以传声的原理,故C正确; D.白天受噪声的干扰不如夜晚听得清楚,故D正确。 故选A。 8.A

【解答】

海拔越高、气压越低,在飞机起飞或降落时,在短时间内,飞机的高度发生巨大的变化,外界气压也发生巨大变化,而鼓膜内的气压不变,因此容易击穿鼓膜,在飞机起飞或降落时,嚼口香糖可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室,这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外即外耳道的气压保持平衡,保持鼓膜内外大气压的平衡,以免击穿鼓膜。 故选A。

9.D

【解答】

B超发出的超声波无法被人耳听到,原因是超声波的频率太高。

故选D。

10.C

【解答】

由于声音在固体中的传播速度比在空气中的传播速度要快,因此古代的侦察兵把耳朵贴在地面上,能更早的听到敌人骑兵的活动情况,从而及早的发现敌情;

这个现象说明了:①振动的物体可以发声,②声音可以在固体中传播,

③声音在固体中的传播速度要比在气体中的传播速度快;

只有C选项的解释有误,符合题意。

故选C。

11.B

【解答】

听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉;因此听觉形成的过程是:①外界声波→②外耳道→③鼓膜→④听小骨→⑤耳蜗→⑥听神经→⑦听觉中枢→⑧形成听觉。 故选B。

12.C

【解答】

A.人一生要经历的时期:婴儿期→幼儿期→童年期→青春期→成年期→老年期,故A错误;

B.听觉的形成:声波→外耳道→鼓膜→耳蜗→听小骨→耳蜗→听觉神经→大脑,故B错误;

C.植物果实和种子的形成属于有性生殖,主要经历开花→传粉→受精→果实和种子,故C正确;

D.蝗虫的生长时期:经历受精卵、若虫、成虫,属于不完全变态发育,不经历蛹时期,故D错误。

故选C。

13.D

【解答】

A.完成该反射活动的神经结构叫做反射弧,故A选项正确,但不符合题意; B.膝跳反射属于简单反射,完成膝跳反射的神经中枢在脊髓,故B选项正确,但不符合题意; C.膝跳反射的神经中枢位于脊髓,属于非条件反射,故C选项正确,但不符合题意; D.该反射活动与人体缩手反射的反射弧是不同的,膝跳反射的感受器在膝盖下方,缩手反射的感受器在手指上,故D选项错误,但符合题意。 故选D。

14.D 【解答】 解:A、人出现中暑现象是产生的热量大于散发的热量,A错误; B、侏儒症--幼年时生长激素分泌不足,B错误; C、听到上课铃声同学们走进教室——条件反射,C错误; D、冬天脱毛衣时,听到轻微的“噼啪”声——静电,D正确。 故选D。

15.D ?【解答】 A.该反射的神经中枢在大脑皮层因此是条件反射,A错误; B.大脑皮层的视觉中枢形成视觉,故B错误; C.感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器构成了完整的反射弧,C错误; D.视网膜上有感光细胞,含有许多对光线敏感的细胞,能感受光的刺激,产生神经冲动,属于视觉感受器,D正确。 故选D。

16.C 【解答】 A.“一位同学突然抓起一个烫手的馒头后,来不及思考就迅速松手”,这是一种生来就有的反射,故A正确; B.“一位同学突然抓起一个烫手的馒头后,来不及思考就迅速松手”,完成该反射的结构是反射弧,故B正确; C.松手是在大脑作出判断之前进行的而不是之后进行的,故C错误; D.完成该反射的神经中枢位于脊髓中的缩手反射中枢,故D正确。 故选C。

17.C

【解答】

A.葡萄的无性生殖包括两种方式:压条与扦插,压条更易成活,故A正确,但不符合题意;

B.疏松土壤能够满足葡萄根部对氧气的需要,故B正确,但不符合题意;

C.葡萄酒的酿造是酵母菌的发酵作用,需要适宜的温度和无氧条件,故C错误,但符合题意;

D.大脑皮层能使形成条件反射,在听到葡萄后会垂涎欲滴,故D正确,但不符合题意。

故选C。

18.C 【解答】 A.C点血糖吸收量最多的点,并非糖尿病的表现,故A错误; B.BC段血糖含量上升是因为大量的葡萄糖被吸收的缘故,故B错误; C.CD段血糖含量下降是因为胰岛素分泌增加,促进血糖氧化分解、合成糖原、转化成非糖类物质,故C正确; D.人体的正常血糖含量为100毫克/100毫升,故D错误。 故选C。

19.C 【解答】 A.周围神经系统包括脑发出的脑神经和由脊髓发出的脊神经,是神经系统的周围部,故A错误; B.溶液是由溶质与溶剂组成,故B错误; C.垂体、甲状腺属于内分泌腺,能够分泌激素,故C正确; D.通路、断路、短路是电路的三种状态,它们之间不存在图示的包含关系,故D错误。 ?故选C。

20.B 【解答】

生长激素有促进生长发育的作用,幼年时期生长激素分泌不足,就会患侏儒症,分泌过多会患巨人症。?

?故选B。

21.A 【解答】 人眼晶状体的曲度可以调节,当看远处物体时,睫状体放松,晶状体变薄,折光能力变弱,使像成在视网膜上;当看近处的物体时,睫状体收缩,晶状体变厚,折光能力变弱,也能使像成在视网膜上。A对,BCD错。 ?故选A。

22.C 【解答】 A.侏儒症是幼年时缺少生长激素的结果,但是智力一般是正常的,故A正确; B.生长激素对脑的发育没有明显作用,故B正确; C.血糖平衡的调节主要是激素调节,如:胰岛素、胰高血糖素和肾上腺素,同时也可以通过下丘脑的神经调节,间接调节血糖,故C不正确; D.人激动时会出现心跳加快、面红耳赤等现象,这是由肾上腺素分泌增多引起的,故D正确。 故选C。

23.B 【解答】 ①衣藻游向有光照的水域;①不属于反射②针刺皮肤,有疼痛的感觉;没有反应; ②不属于反射; ③看见一辆汽车朝车站驶来;没有反应; ③不属于反射; ④手偶然碰到了火,会立即缩回;属于反射; ⑤用树枝去碰触龟、鳖,它们立即将头或四肢缩进背甲,属于反射。 故选B。?

24.C 【解答】 A.单侧光引起生长素分布不均匀,背光侧生长素分布得比向光侧多。这样,背光一侧的细胞纵向伸长生长的快,结果朝向生长慢的一侧弯曲,也就是朝向光源,并非生长激素,因此A选项错误; B.同种电荷相互排斥造成头发竖起,因此B选项错误; C.潜水艇是根据改变自身重力来实现浮沉的,因此C选项正确; D.神经元传导神经冲动是沿一定方向传导的,每个神经元可能有很多树突,但是只有一个轴突,树突将神经冲动传向细胞体,轴突则将冲动从细胞体传出,所以神经冲动的传导方向是树突→细胞体→轴突,因此D选项错误。 故选C。

25.C 【解析】

A.神经元的功能是受到刺激后能产生兴备,并能够将兴奋传导到其他的神经元,这种可传导的兴奋叫神经冲动.因此神经系统中兴奋是以神经冲动的形式进行传导的,故A正确;

B.脊髓由神经元细胞体集中的部位即灰质和神经纤维集中地部位即白质组成,脊髓的传导功能是由脊髓白质内的神经纤维完成的,脊髓的反射功能是由脊髓灰质内的神经中枢完成的,故B正确;

C.针刺皮肤后,兴奋沿感觉神经传至脊髓内的神经中枢,在沿着脊髓内的白质上行传到大脑皮层的感觉中枢产生痛觉,因此不是感受器产生痛觉,故C不正确.

D.感觉神经元的细胞体位于脊神经节内,运动神经元的细胞体位于灰质内,故D正确。

故选C。

26.(1)乙? ??? (2)增加 【解答】 (1)人体的内的血糖总是维持在一个正常水平(0.1%)上,在饮用葡萄糖溶液后,甲体内的血糖浓度在短暂升高(葡萄糖被吸收后进入血液)后即恢复正常(胰岛素的作用);乙体内的血糖浓度一直超过正常范围,说明乙患有糖尿病; (2)由于胰岛素的作用是调节糖在体内的吸收、利用和转化等,如促进血糖(血液中的葡萄糖)合成糖元,加速血糖的分解等。甲的血糖浓度迅速下降的主要原因是胰岛素加速血糖分解,促进血糖合成糖元。 故答案为 (1)乙;(2)增加。

27.视网膜;远

【解答】

在该实验中,凸透镜相当于眼球的晶状体,光屏相当于眼球的视网膜;由题干图可知:要将蜡烛移动到乙处才能在光屏上得到清晰的像,远视眼是由于晶状体曲度变小,会聚能力变弱,此折光能力变弱,此时凸透镜和光屏相当于模拟远视镜眼球,应戴戴会聚透镜即凸透镜矫正,使光线提前会聚,所以本题答案为:视网膜;远。

28.凸透镜;会聚;实 【解答】 人的眼球好像一架照相机,晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏,它能把来自物体的光会聚在视网膜上,外界物体在视网膜上所成的像是倒立、缩小的实像。 故答案为:?凸透镜;会聚;实。

29.甲 ?凹透镜

【解答】

甲是近视眼,故像成在了视网膜的前方,是甲图,应用凹透镜来矫正。

故本题答案为:甲 ?凹透镜。

30.(1)反射弧(2)凹 【解答】 (1)在黑暗的环境中看手机,屏幕的强光会使瞳孔缩小,以避免过强的光线刺伤了眼睛,该反射的神经结构叫反射弧。 故答案为:反射弧; (2) 有关资料表明,长期用手机看文字或图片,会使眼球晶状体的曲度过大,或使眼球前后径过长,使远处物体反射来的光线形成的物像,落在视网膜的前方,因此不能看清远处的物体,从而形成近视,为使光线通过近视眼的折光系统后形成的物像落在视网膜上,应佩戴凹透镜,使光线发散。 故答案为:凹。

31.振动 ? ?液体(水) 【解析】

【解答】

手放在喉咙处大声讲话,感觉喉头振动了,说明声音是由声带的振动产生的花样游泳运动员在水下能听到音乐声,说明声音可以在液体中传播。

故答案为:振动 ? 液体(水)。

32.dB;12500 【解答】 声音的响度的常用单位为分贝,写作;由图可知,一个周期的时间为,所以,即耳机阻止声音频率设置为即可阻止噪声。 故答案为:dB;12500。?

33.?响度 ?音调 ?音色

【解答】

“震耳欲聋“反映了声音的响度很大;“声音刺耳“反映了声音的音调很高;我们能够分辨出各种不同乐器的声音,是因为它们的音色不同。

故答案为:?响度 ?音调 ?音色 。

34.(1)被测试者手指夹住位置的刻度值 (2)两指到直尺的距离、直尺都需竖直放置 (3)噪音会使人体反应减慢 【解答】 (1)由题意可知,实验步骤①中,记录的数据是被测试者手指夹住位置的刻度值; (2)为使实验结果更准确,实验中需要控制两指到直尺的距离、直尺都需竖直放置; (3)根据实验现象可以得出的结论是噪音会使人体反应减慢。 故答案为:(1)被测试者手指夹住位置的刻度值;(2)两指到直尺的距离、直尺都需竖直放置;(3)噪音会使人体反应减慢。

35.?(1)振动; ?(2)距离 【解答】 (1)喇叭发声时,上面的肥皂膜随着振动,联想到人耳听到的声音首先是外界传来的声音引起鼓膜振动,经过听小骨、耳蜗,最后由听觉神经传给大脑,人才会听到声音; (2)声音的响度与振幅和距离发声体的远近有关,说话的声音的强弱不变时,肥皂膜与喇叭之间的距离越近,肥皂膜的振动越厉害,甚至破裂,说明距离越近,响度越大。 故答案为:(1)振动;(2)距离。

36.(1)凹;靠近; ?(2)晶状体较正常人眼更凸或变厚,使像成于视网膜之前

【解答】

(1)向水凸透镜内注入水时,透镜更凸,会聚能力较强,将像成在光屏的前面,为了使像正好呈在光屏上,应使光线推迟会聚,使所成的像相对于光屏后移,所以应在水凸透镜前放置一块凹透镜,或者将光屏前移靠近水凸透镜; (2)根据上述实验,可知晶状体较正常人眼更凸或变厚(或像成在了视网膜之前)或晶状体偏折能力强或对光线的会聚能力强,因此近视眼的形成原因是:晶状体曲度过大,使像成于视网膜之前。

故答案为:(1)凹;靠近;(2)晶状体较正常人眼更凸或变厚,使像成于视网膜之前。

同课章节目录

- 第1章 声

- 1 声音的产生和传播

- 2 声音的特性

- 3 噪声

- 第2章 光

- 1 光的反射 平面镜

- 2 光的折射

- 3 凸透镜成像

- 4 眼的成像原理 视力的矫正

- 第3章 人体的感觉

- 1 眼与视觉

- 2 耳与听觉

- 3 皮肤感觉

- 4 味觉与嗅觉

- 第4章 电与电路

- 1 自然界的电现象

- 2 电路

- 3 电流、电压

- 4 电阻

- 5 欧姆定律

- 第5章 电与磁

- 1 磁现象

- 2 电流的磁效应

- 3 电磁感应

- 第6章 电磁波和通信

- 1 信息的传递和通信

- 2 电磁波和无线电通信

- 3 现代通信

- 第7章 生命活动的调节

- 1 动物的行为

- 2 人体生命活动的神经调节

- 3 人体生命活动的激素调节

- 4 人体是一个统一的整体

- 5 植物生命活动的调节

- 第8章 天气和气候

- 1 天气、气候和人类活动

- 2 气温、湿度和降水

- 3 气压和风

- 4 气象灾害和防灾减灾

- 5 我国气候主要特点

- 6 天气、气候变化的主要因素