7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信教案(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 175.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-06-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

7就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

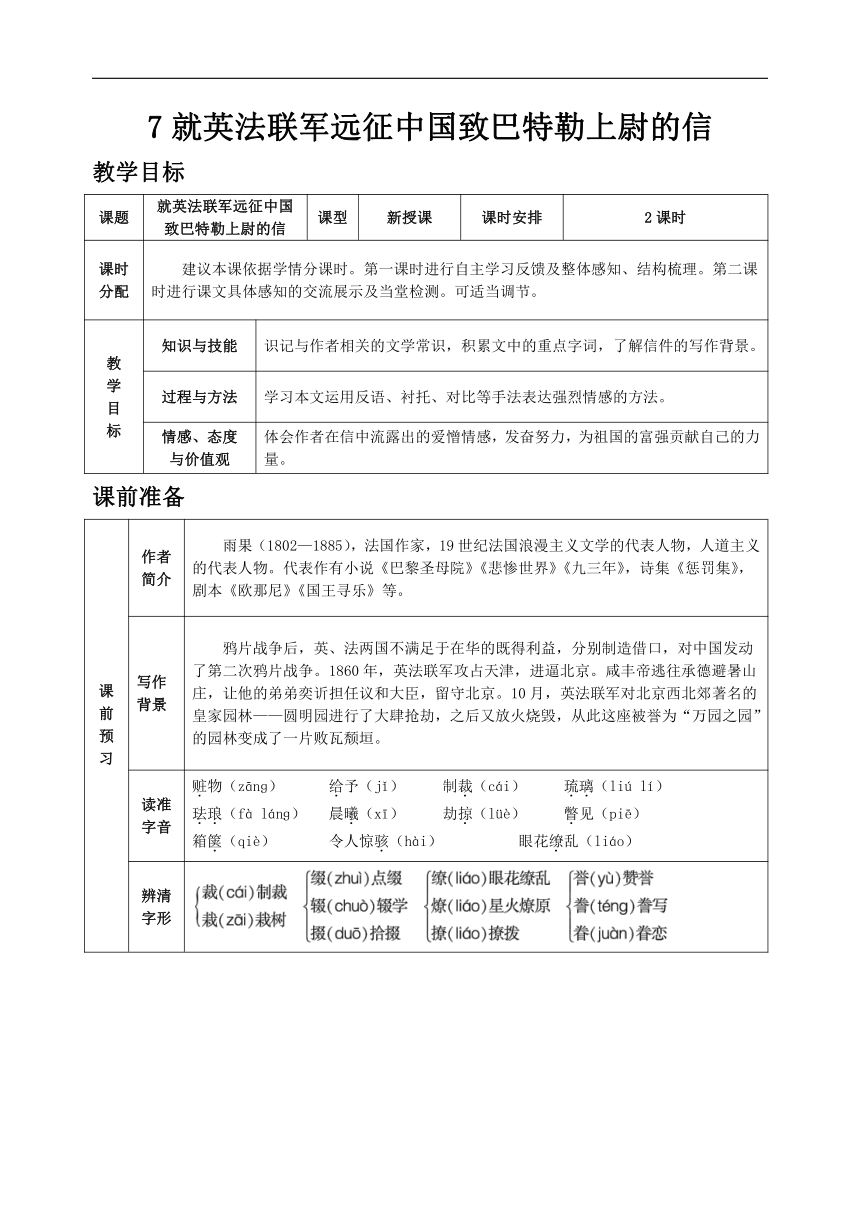

教学目标

课题

就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

课型

新授课

课时安排

2课时

课时分配

建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。可适当调节。

教

学

目

标

知识与技能

识记与作者相关的文学常识,积累文中的重点字词,了解信件的写作背景。

过程与方法

学习本文运用反语、衬托、对比等手法表达强烈情感的方法。

情感、态度

与价值观

体会作者在信中流露出的爱憎情感,发奋努力,为祖国的富强贡献自己的力量。

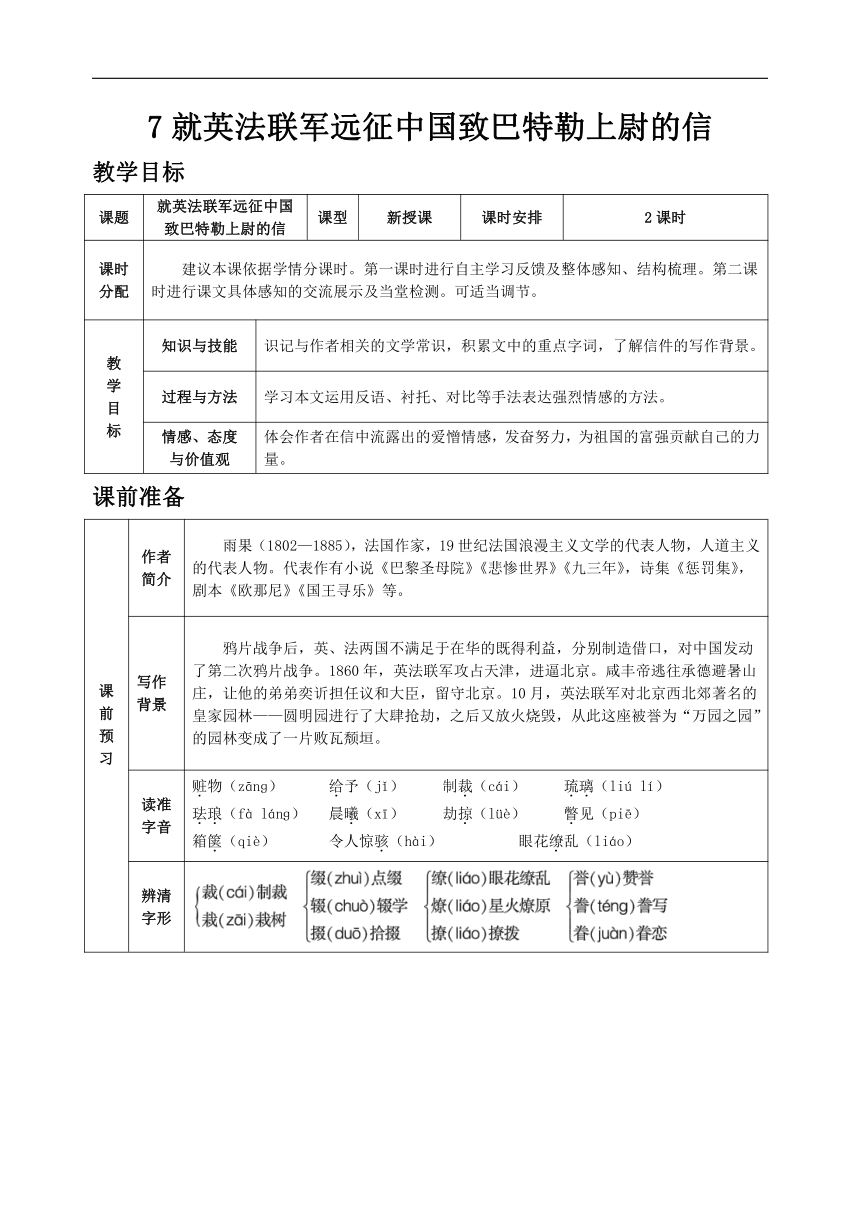

课前准备

课

前

预

习

作者简介

雨果(1802—1885),法国作家,19世纪法国浪漫主义文学的代表人物,人道主义的代表人物。代表作有小说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》,诗集《惩罚集》,剧本《欧那尼》《国王寻乐》等。

写作背景

鸦片战争后,英、法两国不满足于在华的既得利益,分别制造借口,对中国发动了第二次鸦片战争。1860年,英法联军攻占天津,进逼北京。咸丰帝逃往承德避暑山庄,让他的弟弟奕?担任议和大臣,留守北京。10月,英法联军对北京西北郊著名的皇家园林——圆明园进行了大肆抢劫,之后又放火烧毁,从此这座被誉为“万园之园”的园林变成了一片败瓦颓垣。

读准字音

赃物(zānɡ) 给予(jǐ) 制裁(cái) 琉璃(liú lí)

珐琅(fà lánɡ) 晨曦(xī) 劫掠(lüè) 瞥见(piē)

箱箧(qiè) 令人惊骇(hài) 眼花缭乱(liáo)

辨清字形

理解词语

眼花缭乱:眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

不可名状:不能够用语言形容。名,说出。

晨曦:晨光。

瞥见:一眼看见。

赃物:通过贪污、受贿或抢劫、盗窃等非法手段得来的物品。

荡然无存:形容原有的东西一点不剩,完全都失去了。

富丽堂皇:多形容建筑物宏伟华丽或气势盛大。

丰功伟绩:伟大的功绩。

箧:小箱子。

制裁:用强力管束并惩处。

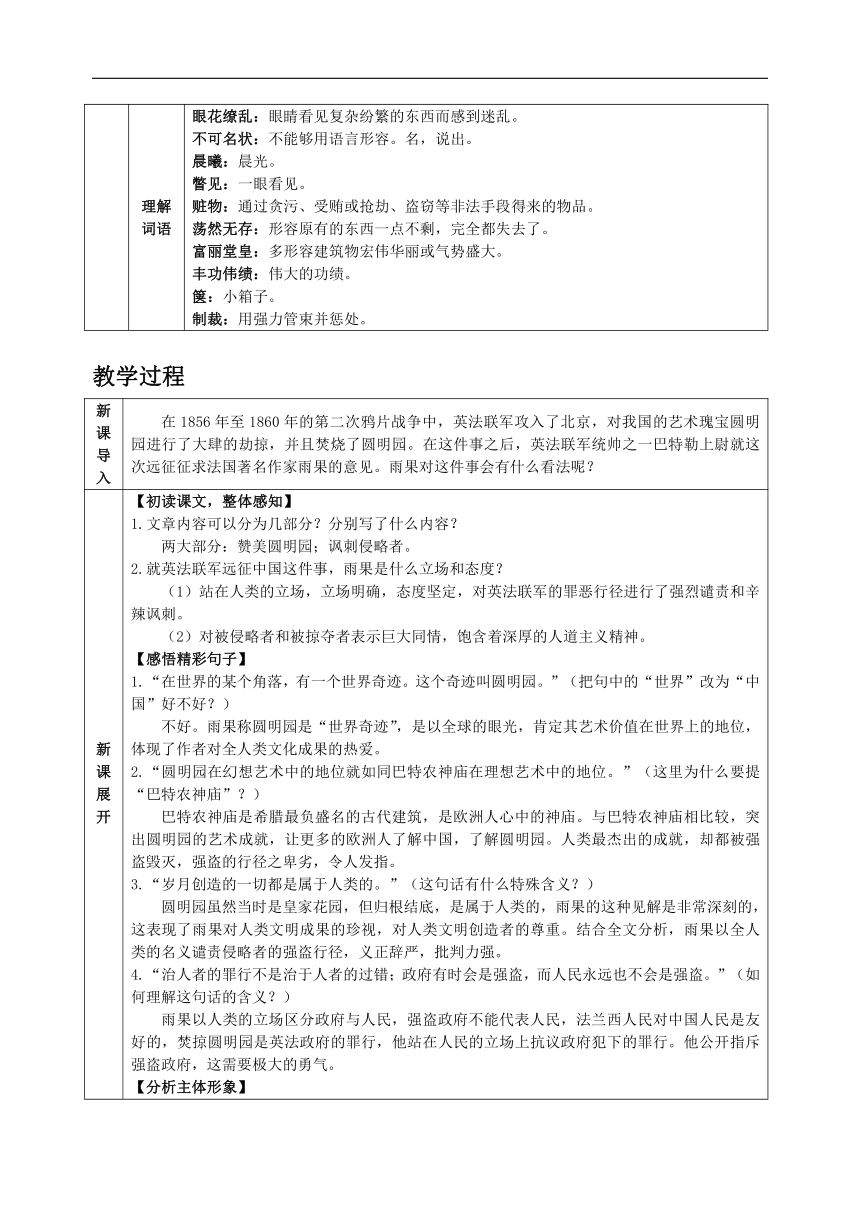

教学过程

新课导入

在1856年至1860年的第二次鸦片战争中,英法联军攻入了北京,对我国的艺术瑰宝圆明园进行了大肆的劫掠,并且焚烧了圆明园。在这件事之后,英法联军统帅之一巴特勒上尉就这次远征征求法国著名作家雨果的意见。雨果对这件事会有什么看法呢?

新课展开

【初读课文,整体感知】?

1.文章内容可以分为几部分?分别写了什么内容?

两大部分:赞美圆明园;讽刺侵略者。

2.就英法联军远征中国这件事,雨果是什么立场和态度?

(1)站在人类的立场,立场明确,态度坚定,对英法联军的罪恶行径进行了强烈谴责和辛辣讽刺。

(2)对被侵略者和被掠夺者表示巨大同情,饱含着深厚的人道主义精神。

【感悟精彩句子】?

1.“在世界的某个角落,有一个世界奇迹。这个奇迹叫圆明园。”(把句中的“世界”改为“中国”好不好?)

不好。雨果称圆明园是“世界奇迹”,是以全球的眼光,肯定其艺术价值在世界上的地位,体现了作者对全人类文化成果的热爱。

2.“圆明园在幻想艺术中的地位就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。”(这里为什么要提“巴特农神庙”?)

巴特农神庙是希腊最负盛名的古代建筑,是欧洲人心中的神庙。与巴特农神庙相比较,突出圆明园的艺术成就,让更多的欧洲人了解中国,了解圆明园。人类最杰出的成就,却都被强盗毁灭,强盗的行径之卑劣,令人发指。

3.“岁月创造的一切都是属于人类的。”(这句话有什么特殊含义?)

圆明园虽然当时是皇家花园,但归根结底,是属于人类的,雨果的这种见解是非常深刻的,这表现了雨果对人类文明成果的珍视,对人类文明创造者的尊重。结合全文分析,雨果以全人类的名义谴责侵略者的强盗行径,义正辞严,批判力强。

4.“治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。”(如何理解这句话的含义?)

雨果以人类的立场区分政府与人民,强盗政府不能代表人民,法兰西人民对中国人民是友好的,焚掠圆明园是英法政府的罪行,他站在人民的立场上抗议政府犯下的罪行。他公开指斥强盗政府,这需要极大的勇气。

【分析主体形象】?

1.文中的“两个强盗”指谁?这样说的作用是什么?

英国和法国。这样说揭示了英法联军的强盗本质,使世人看清其掠夺者的丑陋面目。

2.文中的两个强盗做了哪些事情?请你概括说明。

两个强盗进入了圆明园,一个强盗洗劫,一个强盗放火。对圆明园进行了大规模的劫掠,赃物由两个胜利者均分。最后,两个胜利者,一个塞满了腰包,另一个装满了箱箧。

3.对两个强盗的所作所为,作者持什么态度?

作者毫不客气地指出英法联军的行为是强盗行径,对其提出强烈的抗议和辛辣的嘲讽。

4.雨果通过什么语言来谴责英法联军的强盗行为?请从文中找出相关的语句并说说这种语言有什么作用。

巴特勒上尉恬不知耻地认为,这次远征是体面的、出色的、光荣的,他们期待的是雨果对此次胜利的赞誉。雨果在愤慨之下,用反语活画出强盗的丑态,讽刺侵略者的卑劣行径。如“漂亮”“丰功伟绩”“收获巨大”“文明”“野蛮”等等反语正是抨击强盗的口吻,有辛辣的讽刺意味。最后将自己对远征中国的强盗行为的严厉谴责说成“全部赞誉”,有极其尖锐的嘲讽意味。

5.雨果不帮着自己国家的人,他是站在谁的立场上写这封信的?这体现了他是一个怎样的人?

人类的立场。(正义的立场,中国的立场,或者是人民的立场等等。)他是一个有清醒的头脑,正直的良知,公正的立场的人。

【把握文章主旨】?

作者在这封信中针对巴特勒来信中认为的远征中国是“体面的”“出色的”这一谬论,义正词严地提出了自己的看法,盛赞了圆明园的神奇壮丽,痛斥了英法联军毁灭圆明园的罪行,指出所谓的“文明人”干的事其实是野蛮的,表现了作者不畏强暴、仗义执言的魄力。

写作方法运用

【深入研读,探究方法】?

1.巧用反语进行辛辣的讽刺。

对于英法联军对世界奇迹圆明园所进行的劫掠,作者异常愤怒,在谴责时用了不少反语。例如,“从前他们对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,不同的只是干得更彻底,更漂亮,以至于荡然无存”,这句话表达出作者对英法联军强盗行径的强烈愤慨。“丰功伟绩!收获巨大!”这两句话强烈讽刺了英法联军的丑恶行径。“先生,以上就是我对远征中国的全部赞誉”,“全部赞誉”这一反语的运用实际上是对英法联军的侵略本质的揭露和控诉。

2.多用对比表达强烈的爱憎。

作者巧妙地将东方艺术典范圆明园与希腊的巴特农神庙相比,突出了圆明园巨大的艺术价值;将圆明园的富丽堂皇与英法联军对它的劫掠、焚毁相比,揭露出英法联军的滔天罪行。作者还将欧洲人的“文明”和中国人的“野蛮”进行对比,“野蛮”的中国人民“耗费了两代人的长期劳动”,创建了“大得犹如一座城市”的圆明园,而“文明”的法兰西、英吉利闯进了圆明园,“一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火”,使圆明园荡然无存。这一对比,将英法联军的野蛮与中国人的文明表现得淋漓尽致。多次运用对比,充分表达了作者鲜明的爱憎之情,增强了文章的艺术效果,突出了文章主题。

【方法活用,片段作文】

试把你自己当成已经读过雨果来信的“巴特勒上尉”,给雨果写一封回信。

提示:可以写认识到自己的罪恶,表达对全人类的忏悔,也可以写继续执迷不悟,恼羞成怒,然后“义正词严”地痛斥雨果是胳膊肘往外拐,竟然嘲讽自己的国家。

教学板书

课后反思

本课的教学运用快速阅读训练的方式来处理课文知识性较强的部分,达到了省时、高效的目的,使学生在极短时间内高度集中注意力进行消化吸收,既增强了学生的阅读兴趣,又强化了阅读训练。注重了学生阅读、写作、思维、想象能力的多重培养,设计“给雨果回信”的教学环节极大地激发了学生的创作兴趣,锻炼了积极创造与合理想象的意识与能力,同时及时反馈了教学成果。

教学目标

课题

就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

课型

新授课

课时安排

2课时

课时分配

建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。可适当调节。

教

学

目

标

知识与技能

识记与作者相关的文学常识,积累文中的重点字词,了解信件的写作背景。

过程与方法

学习本文运用反语、衬托、对比等手法表达强烈情感的方法。

情感、态度

与价值观

体会作者在信中流露出的爱憎情感,发奋努力,为祖国的富强贡献自己的力量。

课前准备

课

前

预

习

作者简介

雨果(1802—1885),法国作家,19世纪法国浪漫主义文学的代表人物,人道主义的代表人物。代表作有小说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》,诗集《惩罚集》,剧本《欧那尼》《国王寻乐》等。

写作背景

鸦片战争后,英、法两国不满足于在华的既得利益,分别制造借口,对中国发动了第二次鸦片战争。1860年,英法联军攻占天津,进逼北京。咸丰帝逃往承德避暑山庄,让他的弟弟奕?担任议和大臣,留守北京。10月,英法联军对北京西北郊著名的皇家园林——圆明园进行了大肆抢劫,之后又放火烧毁,从此这座被誉为“万园之园”的园林变成了一片败瓦颓垣。

读准字音

赃物(zānɡ) 给予(jǐ) 制裁(cái) 琉璃(liú lí)

珐琅(fà lánɡ) 晨曦(xī) 劫掠(lüè) 瞥见(piē)

箱箧(qiè) 令人惊骇(hài) 眼花缭乱(liáo)

辨清字形

理解词语

眼花缭乱:眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

不可名状:不能够用语言形容。名,说出。

晨曦:晨光。

瞥见:一眼看见。

赃物:通过贪污、受贿或抢劫、盗窃等非法手段得来的物品。

荡然无存:形容原有的东西一点不剩,完全都失去了。

富丽堂皇:多形容建筑物宏伟华丽或气势盛大。

丰功伟绩:伟大的功绩。

箧:小箱子。

制裁:用强力管束并惩处。

教学过程

新课导入

在1856年至1860年的第二次鸦片战争中,英法联军攻入了北京,对我国的艺术瑰宝圆明园进行了大肆的劫掠,并且焚烧了圆明园。在这件事之后,英法联军统帅之一巴特勒上尉就这次远征征求法国著名作家雨果的意见。雨果对这件事会有什么看法呢?

新课展开

【初读课文,整体感知】?

1.文章内容可以分为几部分?分别写了什么内容?

两大部分:赞美圆明园;讽刺侵略者。

2.就英法联军远征中国这件事,雨果是什么立场和态度?

(1)站在人类的立场,立场明确,态度坚定,对英法联军的罪恶行径进行了强烈谴责和辛辣讽刺。

(2)对被侵略者和被掠夺者表示巨大同情,饱含着深厚的人道主义精神。

【感悟精彩句子】?

1.“在世界的某个角落,有一个世界奇迹。这个奇迹叫圆明园。”(把句中的“世界”改为“中国”好不好?)

不好。雨果称圆明园是“世界奇迹”,是以全球的眼光,肯定其艺术价值在世界上的地位,体现了作者对全人类文化成果的热爱。

2.“圆明园在幻想艺术中的地位就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。”(这里为什么要提“巴特农神庙”?)

巴特农神庙是希腊最负盛名的古代建筑,是欧洲人心中的神庙。与巴特农神庙相比较,突出圆明园的艺术成就,让更多的欧洲人了解中国,了解圆明园。人类最杰出的成就,却都被强盗毁灭,强盗的行径之卑劣,令人发指。

3.“岁月创造的一切都是属于人类的。”(这句话有什么特殊含义?)

圆明园虽然当时是皇家花园,但归根结底,是属于人类的,雨果的这种见解是非常深刻的,这表现了雨果对人类文明成果的珍视,对人类文明创造者的尊重。结合全文分析,雨果以全人类的名义谴责侵略者的强盗行径,义正辞严,批判力强。

4.“治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。”(如何理解这句话的含义?)

雨果以人类的立场区分政府与人民,强盗政府不能代表人民,法兰西人民对中国人民是友好的,焚掠圆明园是英法政府的罪行,他站在人民的立场上抗议政府犯下的罪行。他公开指斥强盗政府,这需要极大的勇气。

【分析主体形象】?

1.文中的“两个强盗”指谁?这样说的作用是什么?

英国和法国。这样说揭示了英法联军的强盗本质,使世人看清其掠夺者的丑陋面目。

2.文中的两个强盗做了哪些事情?请你概括说明。

两个强盗进入了圆明园,一个强盗洗劫,一个强盗放火。对圆明园进行了大规模的劫掠,赃物由两个胜利者均分。最后,两个胜利者,一个塞满了腰包,另一个装满了箱箧。

3.对两个强盗的所作所为,作者持什么态度?

作者毫不客气地指出英法联军的行为是强盗行径,对其提出强烈的抗议和辛辣的嘲讽。

4.雨果通过什么语言来谴责英法联军的强盗行为?请从文中找出相关的语句并说说这种语言有什么作用。

巴特勒上尉恬不知耻地认为,这次远征是体面的、出色的、光荣的,他们期待的是雨果对此次胜利的赞誉。雨果在愤慨之下,用反语活画出强盗的丑态,讽刺侵略者的卑劣行径。如“漂亮”“丰功伟绩”“收获巨大”“文明”“野蛮”等等反语正是抨击强盗的口吻,有辛辣的讽刺意味。最后将自己对远征中国的强盗行为的严厉谴责说成“全部赞誉”,有极其尖锐的嘲讽意味。

5.雨果不帮着自己国家的人,他是站在谁的立场上写这封信的?这体现了他是一个怎样的人?

人类的立场。(正义的立场,中国的立场,或者是人民的立场等等。)他是一个有清醒的头脑,正直的良知,公正的立场的人。

【把握文章主旨】?

作者在这封信中针对巴特勒来信中认为的远征中国是“体面的”“出色的”这一谬论,义正词严地提出了自己的看法,盛赞了圆明园的神奇壮丽,痛斥了英法联军毁灭圆明园的罪行,指出所谓的“文明人”干的事其实是野蛮的,表现了作者不畏强暴、仗义执言的魄力。

写作方法运用

【深入研读,探究方法】?

1.巧用反语进行辛辣的讽刺。

对于英法联军对世界奇迹圆明园所进行的劫掠,作者异常愤怒,在谴责时用了不少反语。例如,“从前他们对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,不同的只是干得更彻底,更漂亮,以至于荡然无存”,这句话表达出作者对英法联军强盗行径的强烈愤慨。“丰功伟绩!收获巨大!”这两句话强烈讽刺了英法联军的丑恶行径。“先生,以上就是我对远征中国的全部赞誉”,“全部赞誉”这一反语的运用实际上是对英法联军的侵略本质的揭露和控诉。

2.多用对比表达强烈的爱憎。

作者巧妙地将东方艺术典范圆明园与希腊的巴特农神庙相比,突出了圆明园巨大的艺术价值;将圆明园的富丽堂皇与英法联军对它的劫掠、焚毁相比,揭露出英法联军的滔天罪行。作者还将欧洲人的“文明”和中国人的“野蛮”进行对比,“野蛮”的中国人民“耗费了两代人的长期劳动”,创建了“大得犹如一座城市”的圆明园,而“文明”的法兰西、英吉利闯进了圆明园,“一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火”,使圆明园荡然无存。这一对比,将英法联军的野蛮与中国人的文明表现得淋漓尽致。多次运用对比,充分表达了作者鲜明的爱憎之情,增强了文章的艺术效果,突出了文章主题。

【方法活用,片段作文】

试把你自己当成已经读过雨果来信的“巴特勒上尉”,给雨果写一封回信。

提示:可以写认识到自己的罪恶,表达对全人类的忏悔,也可以写继续执迷不悟,恼羞成怒,然后“义正词严”地痛斥雨果是胳膊肘往外拐,竟然嘲讽自己的国家。

教学板书

课后反思

本课的教学运用快速阅读训练的方式来处理课文知识性较强的部分,达到了省时、高效的目的,使学生在极短时间内高度集中注意力进行消化吸收,既增强了学生的阅读兴趣,又强化了阅读训练。注重了学生阅读、写作、思维、想象能力的多重培养,设计“给雨果回信”的教学环节极大地激发了学生的创作兴趣,锻炼了积极创造与合理想象的意识与能力,同时及时反馈了教学成果。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)