第24课《唐诗二首》课件 (共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 第24课《唐诗二首》课件 (共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-06-12 08:33:56 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。 唐诗二首学习目标:

1、反复诵读,体会古体诗在句式、用韵等方面的特点。

2、结合注释理解诗歌内容,感受诗中描述的社会现实,体会诗人的情感。

两首诗均有较强的叙事性,应结合注释理解诗中所叙之事,并感受诗人从中传达出的忧国忧民的情怀。

3、品味诗中的精彩描写。

杜甫(712-770),字子美,因居少陵,自称少陵布衣、少陵野老,有《杜工部集》。

杜甫生活在唐王朝由盛转衰之时,其诗反映社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。 诗风“沉郁顿挫”,语言精炼传神,对后世诗人影响极大,他被誉为“诗圣”。1982年,世界和平理事会把他列入“世界文化名人”行列。

作者简介写 作 背 景 公元760年春天,弃官西行的杜甫抵达成都,杜甫求亲告友,在浣花溪边盖起了一座茅屋,总算有了一个栖身之处。不料到了八月,大风破屋,大雨又接踵而至,草堂漏雨如注,无法安居,给全家生活带来了很大痛苦。在此情景下,诗人彻夜难眠,感慨万千,写下了这篇脍炙人口的诗歌。 读准下列画线字的读音:

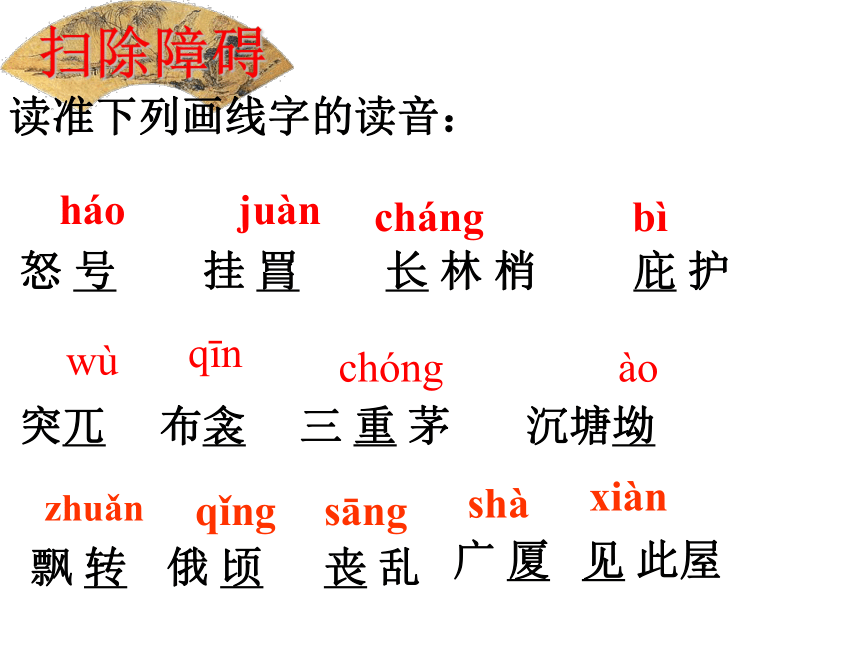

怒 号 挂 罥 长 林 梢 庇 护

突兀 布衾 三 重 茅 沉塘坳飘 转zhuǎn俄 顷广 厦shàqǐngxiànsāng丧 乱见 此屋háojuànchángbìwùchóngqīnào扫除障碍

诵读品析(一)听朗读录音,正音、感受韵律和节奏。

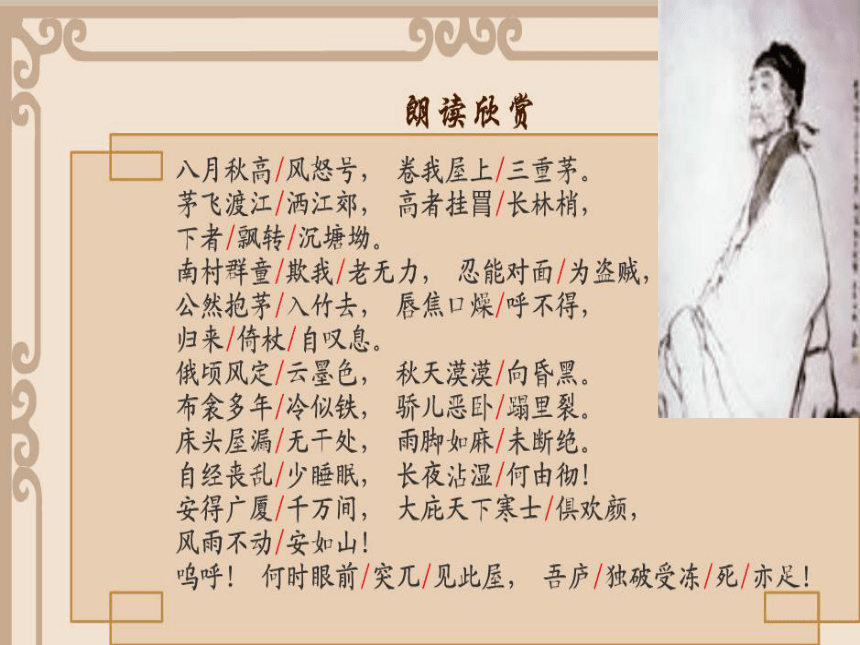

本诗以七言句为主,仍遵循“四/三”或“二/二/三”的节奏,九言句按照“二/二/二/三”的节奏来读即可。有时根据意思的断续也可以做“四/二/三”或“二/四/三”的处理。

例如:安得/广厦/千万间,大庇/天下/寒士/俱欢颜,风雨不动/安如山。呜呼!何时眼前/突兀/见此屋,吾庐/独破/受冻/死亦足! (二)仿读,读准停顿,读对节奏和情感。

1.扫除字词障碍后,生模仿录音朗读,进一步感受诗歌的韵律和节奏,注意朗读的重音。

如“怒号”“卷”“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”等词要重读,读出狂风的威势,读出诗人目睹屋上茅草被狂风吹走的痛惜和焦急。

2.自由朗读,边读边想象再现诗中描绘的情景,并概括诗歌的内容。(三)读出诗意、诗味、诗情。 1.小组合作疏通诗歌理解上的难点,有争议的、不能解决的提出供全班一起讨论。

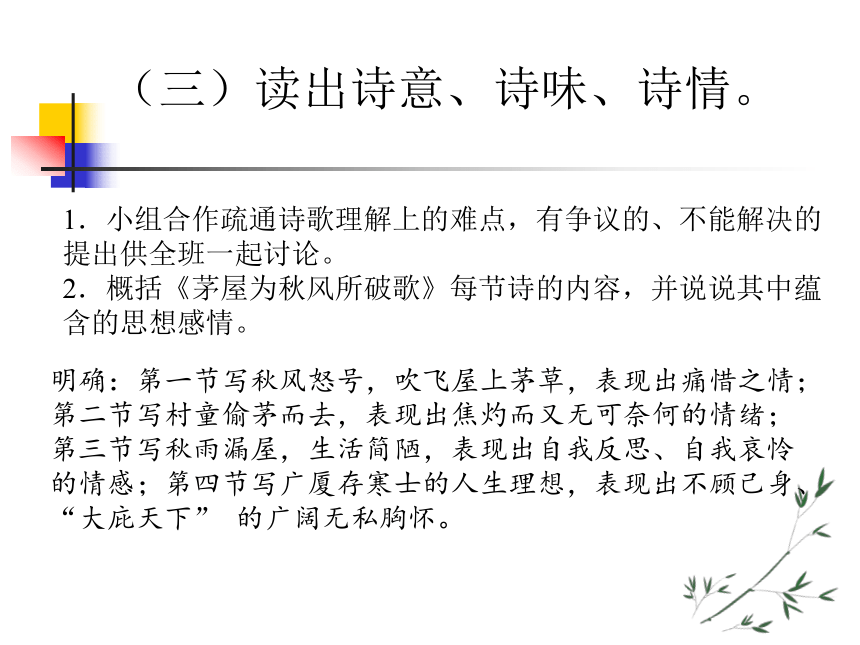

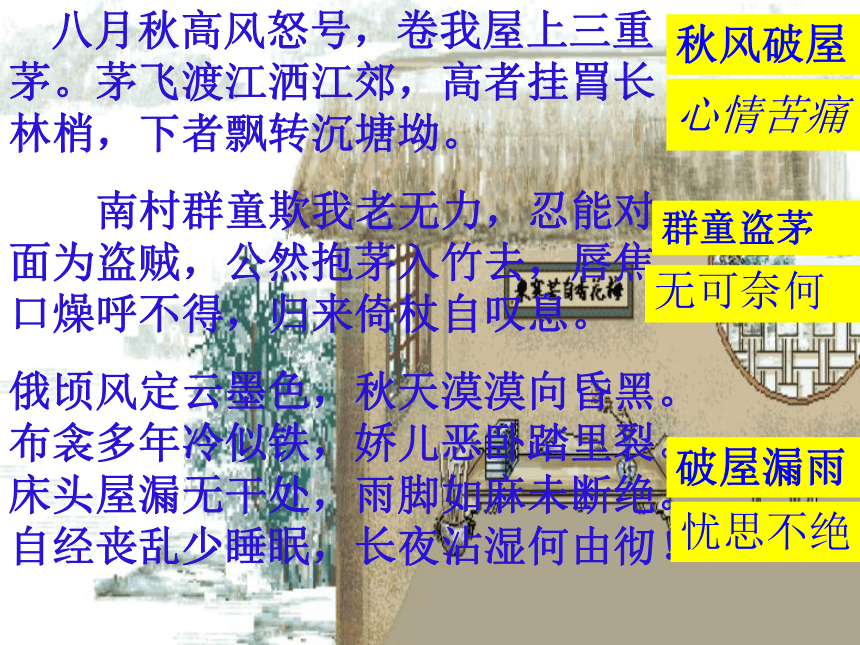

2.概括《茅屋为秋风所破歌》每节诗的内容,并说说其中蕴含的思想感情。明确:第一节写秋风怒号,吹飞屋上茅草,表现出痛惜之情;第二节写村童偷茅而去,表现出焦灼而又无可奈何的情绪;第三节写秋雨漏屋,生活简陋,表现出自我反思、自我哀怜的情感;第四节写广厦存寒士的人生理想,表现出不顾己身、“大庇天下” 的广阔无私胸怀。 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!秋风破屋群童盗茅破屋漏雨心情苦痛无可奈何忧思不绝3、细读:高声有情感地朗读,领会触动点(5分钟自由思考探究,说说令你触动的词句,共享互评)。例:①秋风破屋

“怒号”拟人修辞,用词凝练传神,使下一句不仅富有动作性,而且富有强烈的感彩。“卷”字很形象化,有力度,跟后面的动词“飞”—“洒”—“挂”—“飘转”—“沉”等动词相对应,写出风的迅猛。 例:④祈求广厦

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。”三句,理想崇高,境界阔大,要读得激情奔放,铿锵有力。“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”既有对理想难于实现的感慨,又有一种百折不挠的决心,更有一种“知其不可而为之”的悲壮感,要读得坚定悲壮,掷地有声。杜甫自己受冻还为别人考虑,这正是诗人的伟大之处。他不仅只是写自己的不幸,而是推己及人,想到在这风雨之夜,普天之下还有更多像他这样处于困苦的境地,让我们感受到杜甫的博大思想。这是一个忧国忧民,有着广阔无私胸怀的诗人。 安得广厦千万间,

大庇天下寒士俱欢颜!

风雨不动安如山。

呜呼!

何时眼前突兀见此屋,

吾庐独破受冻死亦足!

诗人推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感以及不顾己身、“大庇天下” 的广阔无私胸怀。这体现了儒家“达则兼济天下”的思想。

期盼广厦心怀天下秋风破屋 心情苦痛

群童抢茅无可奈何

长夜沾湿忧思不绝

现实风

雨白天

黑夜屋外

屋内事

人自己 理想天下寒士关心民生忧国忧民推己及人水到渠成理清思路广厦千万间三、总结,齐诵

1.总结

诗歌前三段以叙事为主,层层深入地描写了秋风破屋的情状,字里行间透露出诗人生活上的痛苦之情。第一节细致地写出秋风破屋的情状,表达了诗人的痛苦和焦灼;第二节写群童抱茅,表达了他的无可奈何和内心的沉痛;第三节写长夜沾湿的苦况,表达了诗人忧国忧民之情;第四节在叙事的基础上直接抒情,表达了对天下寒士的无限关怀。

“天下兴亡,匹夫有责。”中国古代的仁人志士,总是有远大的抱负、宽阔的胸襟。我们要向杜甫学习,努力提高自己,发展自己,把自己打造成为对国家对社会有用的人才!

2.背诵诗歌(小组分任务背诵、个人接龙诵) 卖炭翁一、导入:

1、初中以来,在课本上有几位令我们印象深刻的老人:熟能生巧的卖油翁;经验丰富的老河兵;坚持不懈的愚公。上一节课也刚学了一首由一位急民间疾苦的未老先衰的“老翁”所写的诗——《茅屋为秋风所破歌》,今天让我们一同随着白居易的视线跨越千年,走近卖炭翁,了解他的生活,思考他的命运。

2、集体读一遍诗题。问:你读到了什么信息?

—— 一位卖炭为生的老人。读到了职业与年纪。

白居易(772--846),字乐天,自号香山居士,是杜甫之后,唐朝的又一杰出的现实主义诗人,是唐代诗人中作品最多的一个。他主张“文章合为时而著,诗歌合为事而作。”倡导了“新乐府运动”,强调继承《诗经》的优良传统和杜甫的创作精神。他曾将自己的诗分为四类:讽喻、闲适、感伤、杂律。他本人最得意,价值也最高的是他的讽喻诗,《卖炭翁》就是其一。

卖炭翁[唐]白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。?? 满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。?? 卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食。?? 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。?? 夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。?? 牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。?? 翩翩两骑来是谁,黄衣使者白衫儿。?? 手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。?? 一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。?? 半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。??二、诵读品析

齐读诗歌,读准字音,读准停顿,读出感情。

思考:1、诗讲述了一个什么样的故事?

2、你读到了一个怎样的卖炭翁? ?

3、你读到了一个怎样的宫使?

4、你读到了一个怎样的诗人?读音需要注意的字鬓 辗 辙

骑 敕 叱

将 系chìbìnjìchìjìzhéniǎnjiāng满面尘灰烟火色

两鬓苍苍十指黑 肖像描写烧炭艰辛、生活困苦 卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。? ? 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。? 心理描写 生活困苦、艰辛肖像描写夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。 ? 牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。? 动作描写运炭的艰难一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。? ? 半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。 心理描写 炭被掠夺,虽然舍不得,但无可奈何。我从“卖炭翁,伐薪烧炭南山中”这句诗中读出了卖炭翁辛苦劳动。

我从“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”这句诗中读出了卖炭翁的艰辛。?

我从“卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食”这句诗中读出了卖炭翁的衣食无着。

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”?

这句话中有一个词语是诗人在文中唯一一个对卖炭翁评价性的词语——“可怜”。卖炭翁问:(1)是谁造成了卖炭翁的可怜?

(2)除了宫使,还有谁造成了卖炭翁的可怜?翩翩两骑来是谁?

黄衣使者白衫儿。 肖像描写趾高气扬、得意忘形 宫使手把文书口称敕,

回车叱牛牵向北。 动作描写仗势凌人、蛮不讲理

?能够细致地刻画卖炭翁的形象

—— 体察民间疾苦,心存善念,关爱百姓。

?宫使代表的是统治阶级的势力,憎恶宫使

——对黑暗势力的憎恶与批判。

这样的一位诗人是值得我们尊敬的! ?

——一位为民发声的诗人。你读到了一个怎样的诗人?卖炭翁 宫使烧炭艰辛

运炭艰难炭被掠夺生活困苦艰辛夺炭(肖像、心理、动作描写)对比 通过记叙一个卖炭老翁辛苦劳动所得最终被宫使掠夺一空遭遇,揭露了宫市的罪恶和统治阶级的残暴,同时也表现了作者对下层劳动人民的深切同情。 (肖像、动作描写)仗势凌人

蛮横冷酷

相同:1、主题上,两首诗都表现了诗人对民生疾苦的关注。 2、写法上,两首诗都有较强的叙事性,也都有比较精彩的描写。3、形式上,两首诗在句数上没有限制,可多可少,可奇可偶;各句字数也没有严格限制,如《茅屋为秋风所破歌》中有二言、七言、九言句,《卖炭翁》有三言、七言句;用韵灵活,可以压平声韵也可以压仄声韵,还可以中途换韵,不讲究平仄、对仗等。

不同:1、主题上,《茅屋为秋风所破歌》侧重于表达自己渴望广济苍生的博大胸怀,而《卖炭翁》更多是对底层劳动人民悲惨遭遇的深切同情。2、写法上,《茅屋为秋风所破歌》最后一节还有作者的内心独白,有诗人的议论和直接抒情 ,而《卖炭翁》则只是记叙和描写,并没有观点和情感的直接表达。 总结与比较

比较《卖炭翁》与《茅屋为秋风所破歌》主题、写法等方面的异同

1、反复诵读,体会古体诗在句式、用韵等方面的特点。

2、结合注释理解诗歌内容,感受诗中描述的社会现实,体会诗人的情感。

两首诗均有较强的叙事性,应结合注释理解诗中所叙之事,并感受诗人从中传达出的忧国忧民的情怀。

3、品味诗中的精彩描写。

杜甫(712-770),字子美,因居少陵,自称少陵布衣、少陵野老,有《杜工部集》。

杜甫生活在唐王朝由盛转衰之时,其诗反映社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。 诗风“沉郁顿挫”,语言精炼传神,对后世诗人影响极大,他被誉为“诗圣”。1982年,世界和平理事会把他列入“世界文化名人”行列。

作者简介写 作 背 景 公元760年春天,弃官西行的杜甫抵达成都,杜甫求亲告友,在浣花溪边盖起了一座茅屋,总算有了一个栖身之处。不料到了八月,大风破屋,大雨又接踵而至,草堂漏雨如注,无法安居,给全家生活带来了很大痛苦。在此情景下,诗人彻夜难眠,感慨万千,写下了这篇脍炙人口的诗歌。 读准下列画线字的读音:

怒 号 挂 罥 长 林 梢 庇 护

突兀 布衾 三 重 茅 沉塘坳飘 转zhuǎn俄 顷广 厦shàqǐngxiànsāng丧 乱见 此屋háojuànchángbìwùchóngqīnào扫除障碍

诵读品析(一)听朗读录音,正音、感受韵律和节奏。

本诗以七言句为主,仍遵循“四/三”或“二/二/三”的节奏,九言句按照“二/二/二/三”的节奏来读即可。有时根据意思的断续也可以做“四/二/三”或“二/四/三”的处理。

例如:安得/广厦/千万间,大庇/天下/寒士/俱欢颜,风雨不动/安如山。呜呼!何时眼前/突兀/见此屋,吾庐/独破/受冻/死亦足! (二)仿读,读准停顿,读对节奏和情感。

1.扫除字词障碍后,生模仿录音朗读,进一步感受诗歌的韵律和节奏,注意朗读的重音。

如“怒号”“卷”“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”等词要重读,读出狂风的威势,读出诗人目睹屋上茅草被狂风吹走的痛惜和焦急。

2.自由朗读,边读边想象再现诗中描绘的情景,并概括诗歌的内容。(三)读出诗意、诗味、诗情。 1.小组合作疏通诗歌理解上的难点,有争议的、不能解决的提出供全班一起讨论。

2.概括《茅屋为秋风所破歌》每节诗的内容,并说说其中蕴含的思想感情。明确:第一节写秋风怒号,吹飞屋上茅草,表现出痛惜之情;第二节写村童偷茅而去,表现出焦灼而又无可奈何的情绪;第三节写秋雨漏屋,生活简陋,表现出自我反思、自我哀怜的情感;第四节写广厦存寒士的人生理想,表现出不顾己身、“大庇天下” 的广阔无私胸怀。 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!秋风破屋群童盗茅破屋漏雨心情苦痛无可奈何忧思不绝3、细读:高声有情感地朗读,领会触动点(5分钟自由思考探究,说说令你触动的词句,共享互评)。例:①秋风破屋

“怒号”拟人修辞,用词凝练传神,使下一句不仅富有动作性,而且富有强烈的感彩。“卷”字很形象化,有力度,跟后面的动词“飞”—“洒”—“挂”—“飘转”—“沉”等动词相对应,写出风的迅猛。 例:④祈求广厦

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。”三句,理想崇高,境界阔大,要读得激情奔放,铿锵有力。“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”既有对理想难于实现的感慨,又有一种百折不挠的决心,更有一种“知其不可而为之”的悲壮感,要读得坚定悲壮,掷地有声。杜甫自己受冻还为别人考虑,这正是诗人的伟大之处。他不仅只是写自己的不幸,而是推己及人,想到在这风雨之夜,普天之下还有更多像他这样处于困苦的境地,让我们感受到杜甫的博大思想。这是一个忧国忧民,有着广阔无私胸怀的诗人。 安得广厦千万间,

大庇天下寒士俱欢颜!

风雨不动安如山。

呜呼!

何时眼前突兀见此屋,

吾庐独破受冻死亦足!

诗人推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感以及不顾己身、“大庇天下” 的广阔无私胸怀。这体现了儒家“达则兼济天下”的思想。

期盼广厦心怀天下秋风破屋 心情苦痛

群童抢茅无可奈何

长夜沾湿忧思不绝

现实风

雨白天

黑夜屋外

屋内事

人自己 理想天下寒士关心民生忧国忧民推己及人水到渠成理清思路广厦千万间三、总结,齐诵

1.总结

诗歌前三段以叙事为主,层层深入地描写了秋风破屋的情状,字里行间透露出诗人生活上的痛苦之情。第一节细致地写出秋风破屋的情状,表达了诗人的痛苦和焦灼;第二节写群童抱茅,表达了他的无可奈何和内心的沉痛;第三节写长夜沾湿的苦况,表达了诗人忧国忧民之情;第四节在叙事的基础上直接抒情,表达了对天下寒士的无限关怀。

“天下兴亡,匹夫有责。”中国古代的仁人志士,总是有远大的抱负、宽阔的胸襟。我们要向杜甫学习,努力提高自己,发展自己,把自己打造成为对国家对社会有用的人才!

2.背诵诗歌(小组分任务背诵、个人接龙诵) 卖炭翁一、导入:

1、初中以来,在课本上有几位令我们印象深刻的老人:熟能生巧的卖油翁;经验丰富的老河兵;坚持不懈的愚公。上一节课也刚学了一首由一位急民间疾苦的未老先衰的“老翁”所写的诗——《茅屋为秋风所破歌》,今天让我们一同随着白居易的视线跨越千年,走近卖炭翁,了解他的生活,思考他的命运。

2、集体读一遍诗题。问:你读到了什么信息?

—— 一位卖炭为生的老人。读到了职业与年纪。

白居易(772--846),字乐天,自号香山居士,是杜甫之后,唐朝的又一杰出的现实主义诗人,是唐代诗人中作品最多的一个。他主张“文章合为时而著,诗歌合为事而作。”倡导了“新乐府运动”,强调继承《诗经》的优良传统和杜甫的创作精神。他曾将自己的诗分为四类:讽喻、闲适、感伤、杂律。他本人最得意,价值也最高的是他的讽喻诗,《卖炭翁》就是其一。

卖炭翁[唐]白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。?? 满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。?? 卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食。?? 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。?? 夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。?? 牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。?? 翩翩两骑来是谁,黄衣使者白衫儿。?? 手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。?? 一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。?? 半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。??二、诵读品析

齐读诗歌,读准字音,读准停顿,读出感情。

思考:1、诗讲述了一个什么样的故事?

2、你读到了一个怎样的卖炭翁? ?

3、你读到了一个怎样的宫使?

4、你读到了一个怎样的诗人?读音需要注意的字鬓 辗 辙

骑 敕 叱

将 系chìbìnjìchìjìzhéniǎnjiāng满面尘灰烟火色

两鬓苍苍十指黑 肖像描写烧炭艰辛、生活困苦 卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。? ? 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。? 心理描写 生活困苦、艰辛肖像描写夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。 ? 牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。? 动作描写运炭的艰难一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。? ? 半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。 心理描写 炭被掠夺,虽然舍不得,但无可奈何。我从“卖炭翁,伐薪烧炭南山中”这句诗中读出了卖炭翁辛苦劳动。

我从“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”这句诗中读出了卖炭翁的艰辛。?

我从“卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食”这句诗中读出了卖炭翁的衣食无着。

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”?

这句话中有一个词语是诗人在文中唯一一个对卖炭翁评价性的词语——“可怜”。卖炭翁问:(1)是谁造成了卖炭翁的可怜?

(2)除了宫使,还有谁造成了卖炭翁的可怜?翩翩两骑来是谁?

黄衣使者白衫儿。 肖像描写趾高气扬、得意忘形 宫使手把文书口称敕,

回车叱牛牵向北。 动作描写仗势凌人、蛮不讲理

?能够细致地刻画卖炭翁的形象

—— 体察民间疾苦,心存善念,关爱百姓。

?宫使代表的是统治阶级的势力,憎恶宫使

——对黑暗势力的憎恶与批判。

这样的一位诗人是值得我们尊敬的! ?

——一位为民发声的诗人。你读到了一个怎样的诗人?卖炭翁 宫使烧炭艰辛

运炭艰难炭被掠夺生活困苦艰辛夺炭(肖像、心理、动作描写)对比 通过记叙一个卖炭老翁辛苦劳动所得最终被宫使掠夺一空遭遇,揭露了宫市的罪恶和统治阶级的残暴,同时也表现了作者对下层劳动人民的深切同情。 (肖像、动作描写)仗势凌人

蛮横冷酷

相同:1、主题上,两首诗都表现了诗人对民生疾苦的关注。 2、写法上,两首诗都有较强的叙事性,也都有比较精彩的描写。3、形式上,两首诗在句数上没有限制,可多可少,可奇可偶;各句字数也没有严格限制,如《茅屋为秋风所破歌》中有二言、七言、九言句,《卖炭翁》有三言、七言句;用韵灵活,可以压平声韵也可以压仄声韵,还可以中途换韵,不讲究平仄、对仗等。

不同:1、主题上,《茅屋为秋风所破歌》侧重于表达自己渴望广济苍生的博大胸怀,而《卖炭翁》更多是对底层劳动人民悲惨遭遇的深切同情。2、写法上,《茅屋为秋风所破歌》最后一节还有作者的内心独白,有诗人的议论和直接抒情 ,而《卖炭翁》则只是记叙和描写,并没有观点和情感的直接表达。 总结与比较

比较《卖炭翁》与《茅屋为秋风所破歌》主题、写法等方面的异同

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读