五年级下册音乐教案第四单元《风》人教新课标(2014秋)

文档属性

| 名称 | 五年级下册音乐教案第四单元《风》人教新课标(2014秋) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2019-06-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《风》教学设计

(欣赏课)

一、教学目标

1. 聆听乐曲《风》,感受作品粗犷、苍劲,古朴、沧桑的情绪特点以及乐曲所塑造的宏大场面。

2. 在演唱、聆听、参与的活动中,进一步了解影视音乐及其作用。

二、教学重、难点

1.感受乐曲《风》所塑造出的古朴沧桑,英雄挺拔的武士形象。

2.较低音域主题的演唱,体会音乐中的人声对作品表现力的影响。

三、教材分析

乐曲《风》是电影《英雄》中的配乐。《英雄》是一部动人心魄的故事片,它以刺杀秦始皇为背景,描写了战国时代的侠客传奇,一个虚构出来的英雄故事。片中主人公是勇气和仁义的象征。传说秦军打仗时来势凶猛,如狂风一般具有威力,称为“秦啸”。基于这样的故事之下的音乐自然会与众不同。《风》在音乐上通过人声、号角等音乐与行军及马队等自然音响的结合,塑造出古朴沧桑与英武挺拔的武士形象。乐曲中鼓的打法则是将从中国传到日本的鼓还原成中国打法。听起来低沉、苍劲,杀气腾腾。乐曲《风》很好的展现出的秦国强大势力、秦兵磅礴的气势以及中华剑术优美的影视场景。

四、教学过程

(一)导入新课

1. 播放乐曲《风》A、C主题片段音乐,听后学生分别说一说情绪特点。

2. 教师播放影片《英雄》的两个视频片段,学生为两个视频进行配音,并说出理由。

(1)乐曲A主题片段音乐

(2)乐曲C主题片段音乐

过渡语:同学们都根据自己的理解为视频配了音乐。到底配的好不好、恰当不恰当呢?等我们学完本课内容,相信你就能找到准确的答案了。今天我们就来走进影视音乐,欣赏电影《英雄》中一段音乐——《风》。

(二)乐曲欣赏

1.整体聆听

(1)播放乐曲《风》完整音频。

教师提出问题:同学们能不能根据乐曲情绪的变化为乐曲分出乐段?

(2)学生听后回答:乐曲由三部分组成。

2.分段欣赏

【聆听第一部分】

(1)播放乐曲《风》A主题音频。学生听出演奏乐器。

(2)教师引导学生体会,第一部分音乐中鼓的打法则是将从中国传到日本的鼓还原成中国打法,加之铜管乐器模拟出的号角声,使得乐曲听起来低沉、苍劲,杀气腾腾,把勇士们整装待发的形象表现得非常到位。

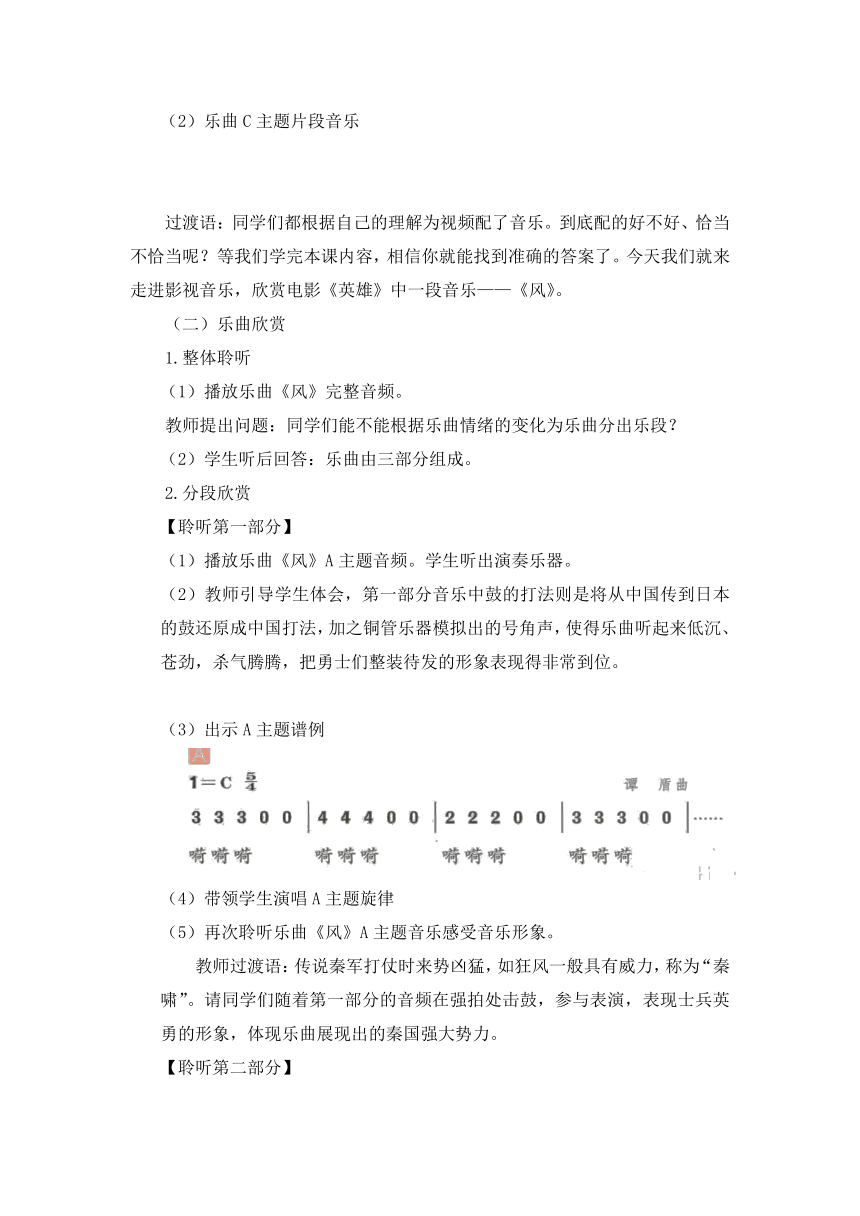

(3)出示A主题谱例

(4)带领学生演唱A主题旋律

(5)再次聆听乐曲《风》A主题音乐感受音乐形象。

教师过渡语:传说秦军打仗时来势凶猛,如狂风一般具有威力,称为“秦啸”。请同学们随着第一部分的音频在强拍处击鼓,参与表演,表现士兵英勇的形象,体现乐曲展现出的秦国强大势力。

【聆听第二部分】

(1)出示B主题谱例,带领学生演唱。

(2)播放乐曲《风》B主题音频。引导学生听出第二部分音乐采用男声的低八度演唱,这里的人声渲染了气氛、夸大了气势,通过人声、号角等音乐与行军及马队等自然音响的结合,塑造出古朴沧桑与英武挺拔的武士形象,表现出了秦兵剑队磅礴的气势。

(3)再次播放乐曲《风》B主题音频,学生随着音乐演唱,体会音乐的特点。

【聆听第三部分】

(1)播放乐曲第三部分音乐,要求学生听出主奏的乐器是什么?表现了怎样的场面?

(2)学生听后回答:大提琴主奏。展现了中华剑术优美的影视场景。

(3)出示乐曲第三部分谱例,教师指导学生演唱主题旋律。

(4)感受旋律大跳与弦乐音色的表现作用。引导学生边唱边用手画出旋律的线条,感受大跳对人的心理影响。

(5)再次播放乐曲第三部分音乐,提示学生关注弦乐器的音色,感受大提琴表现出的厚重感,引导学生体会音乐表现出的古朴沧桑、侠骨柔情,以及“侠士”镇定不慌的人物形象。

3.完整复听

(1)播放视频,完整欣赏乐曲《风》塑造的音乐形象。

(2)学生看后,结合本课开始时的音配画,谈一谈自己对影视音乐的感受。

总结:影视音乐有烘托情感、渲染气氛、刻画内心、概括剧情、塑造形象等作用,是影视作品中一个有效的艺术手段。影视音乐只是影视作品的组成部分,主要是注重与画面、故事情节的匹配。

(三)音乐拓展

(1)介绍作曲家谭盾

谭盾,1957年8月出生于湖南长沙茅冲,中国著名作曲家、指挥家。

在国际上享有盛名。他以非常规音像手段,音乐剧场以及自己的作品中的大量拼贴闻名。2001年获美国第73届奥斯卡最佳原创音乐奖。2006年被世界十大中文媒体被评为影响世界的十位华人。2008年为北京奥运会创作徽标Logo音乐和颁奖音乐。2010年担任中国上海世博会全球文化大使。

(2)创作小故事:张艺谋导演在创作电影《英雄》时说:秦军打仗时比风还快,一打仗就喊“风风风”,非常吓人。于是,作曲家谭盾就用了一种风的音乐,找了50个男低音用采样器把人声混合起来。当时,他们讨论是喊“风”还是喊别的什么。谭盾感慨:“跟一个好的艺术家合作就是很过瘾,他可以带着你走,你也可以带着他走,然后两个人的思想就可以飘起来。”

(3)《英雄》的音乐粗犷、沧桑、浪漫,强调了北方大地的情怀。

(四)课堂小结

同学们:希望通过本节课的学习,你们今后会更加关注和热爱影视音乐,观看电影作品的同时,做一个音乐的有心人,体会音乐带给我们的无穷魅力。好,这节课就上到这里,再见。

(欣赏课)

一、教学目标

1. 聆听乐曲《风》,感受作品粗犷、苍劲,古朴、沧桑的情绪特点以及乐曲所塑造的宏大场面。

2. 在演唱、聆听、参与的活动中,进一步了解影视音乐及其作用。

二、教学重、难点

1.感受乐曲《风》所塑造出的古朴沧桑,英雄挺拔的武士形象。

2.较低音域主题的演唱,体会音乐中的人声对作品表现力的影响。

三、教材分析

乐曲《风》是电影《英雄》中的配乐。《英雄》是一部动人心魄的故事片,它以刺杀秦始皇为背景,描写了战国时代的侠客传奇,一个虚构出来的英雄故事。片中主人公是勇气和仁义的象征。传说秦军打仗时来势凶猛,如狂风一般具有威力,称为“秦啸”。基于这样的故事之下的音乐自然会与众不同。《风》在音乐上通过人声、号角等音乐与行军及马队等自然音响的结合,塑造出古朴沧桑与英武挺拔的武士形象。乐曲中鼓的打法则是将从中国传到日本的鼓还原成中国打法。听起来低沉、苍劲,杀气腾腾。乐曲《风》很好的展现出的秦国强大势力、秦兵磅礴的气势以及中华剑术优美的影视场景。

四、教学过程

(一)导入新课

1. 播放乐曲《风》A、C主题片段音乐,听后学生分别说一说情绪特点。

2. 教师播放影片《英雄》的两个视频片段,学生为两个视频进行配音,并说出理由。

(1)乐曲A主题片段音乐

(2)乐曲C主题片段音乐

过渡语:同学们都根据自己的理解为视频配了音乐。到底配的好不好、恰当不恰当呢?等我们学完本课内容,相信你就能找到准确的答案了。今天我们就来走进影视音乐,欣赏电影《英雄》中一段音乐——《风》。

(二)乐曲欣赏

1.整体聆听

(1)播放乐曲《风》完整音频。

教师提出问题:同学们能不能根据乐曲情绪的变化为乐曲分出乐段?

(2)学生听后回答:乐曲由三部分组成。

2.分段欣赏

【聆听第一部分】

(1)播放乐曲《风》A主题音频。学生听出演奏乐器。

(2)教师引导学生体会,第一部分音乐中鼓的打法则是将从中国传到日本的鼓还原成中国打法,加之铜管乐器模拟出的号角声,使得乐曲听起来低沉、苍劲,杀气腾腾,把勇士们整装待发的形象表现得非常到位。

(3)出示A主题谱例

(4)带领学生演唱A主题旋律

(5)再次聆听乐曲《风》A主题音乐感受音乐形象。

教师过渡语:传说秦军打仗时来势凶猛,如狂风一般具有威力,称为“秦啸”。请同学们随着第一部分的音频在强拍处击鼓,参与表演,表现士兵英勇的形象,体现乐曲展现出的秦国强大势力。

【聆听第二部分】

(1)出示B主题谱例,带领学生演唱。

(2)播放乐曲《风》B主题音频。引导学生听出第二部分音乐采用男声的低八度演唱,这里的人声渲染了气氛、夸大了气势,通过人声、号角等音乐与行军及马队等自然音响的结合,塑造出古朴沧桑与英武挺拔的武士形象,表现出了秦兵剑队磅礴的气势。

(3)再次播放乐曲《风》B主题音频,学生随着音乐演唱,体会音乐的特点。

【聆听第三部分】

(1)播放乐曲第三部分音乐,要求学生听出主奏的乐器是什么?表现了怎样的场面?

(2)学生听后回答:大提琴主奏。展现了中华剑术优美的影视场景。

(3)出示乐曲第三部分谱例,教师指导学生演唱主题旋律。

(4)感受旋律大跳与弦乐音色的表现作用。引导学生边唱边用手画出旋律的线条,感受大跳对人的心理影响。

(5)再次播放乐曲第三部分音乐,提示学生关注弦乐器的音色,感受大提琴表现出的厚重感,引导学生体会音乐表现出的古朴沧桑、侠骨柔情,以及“侠士”镇定不慌的人物形象。

3.完整复听

(1)播放视频,完整欣赏乐曲《风》塑造的音乐形象。

(2)学生看后,结合本课开始时的音配画,谈一谈自己对影视音乐的感受。

总结:影视音乐有烘托情感、渲染气氛、刻画内心、概括剧情、塑造形象等作用,是影视作品中一个有效的艺术手段。影视音乐只是影视作品的组成部分,主要是注重与画面、故事情节的匹配。

(三)音乐拓展

(1)介绍作曲家谭盾

谭盾,1957年8月出生于湖南长沙茅冲,中国著名作曲家、指挥家。

在国际上享有盛名。他以非常规音像手段,音乐剧场以及自己的作品中的大量拼贴闻名。2001年获美国第73届奥斯卡最佳原创音乐奖。2006年被世界十大中文媒体被评为影响世界的十位华人。2008年为北京奥运会创作徽标Logo音乐和颁奖音乐。2010年担任中国上海世博会全球文化大使。

(2)创作小故事:张艺谋导演在创作电影《英雄》时说:秦军打仗时比风还快,一打仗就喊“风风风”,非常吓人。于是,作曲家谭盾就用了一种风的音乐,找了50个男低音用采样器把人声混合起来。当时,他们讨论是喊“风”还是喊别的什么。谭盾感慨:“跟一个好的艺术家合作就是很过瘾,他可以带着你走,你也可以带着他走,然后两个人的思想就可以飘起来。”

(3)《英雄》的音乐粗犷、沧桑、浪漫,强调了北方大地的情怀。

(四)课堂小结

同学们:希望通过本节课的学习,你们今后会更加关注和热爱影视音乐,观看电影作品的同时,做一个音乐的有心人,体会音乐带给我们的无穷魅力。好,这节课就上到这里,再见。

同课章节目录

- 第一单元 北国之声

- 唱歌 美丽的家乡

- 欣赏 驯鹿

- 欣赏 冬猎

- 欣赏 鸿雁

- 唱歌 长城放鸽

- 唱歌 银色的马车从天上来啦

- 第二单元 五十六朵花

- 唱歌 吹起羌笛跳锅庄

- 欣赏 瑶族舞曲

- 演奏 瑶族舞曲

- 欣赏 木鼓歌

- 欣赏 锦鸡出山

- 唱歌 阿喽喽

- 第三单元 唱大戏

- 唱歌 看大戏

- 欣赏 花木兰

- 编创

- 唱歌 西湖美

- 欣赏 故乡是北京

- 第四单元 影视音乐

- 欣赏 映山红

- 唱歌 让我们荡起双桨

- 欣赏 迎春

- 欣赏 纸风车

- 欣赏 风

- 唱歌 送别

- 音乐实践

- 第五单元 古韵新声

- 唱歌 梅花

- 欣赏 梅花三弄

- 欣赏 渔舟唱晚

- 音乐知识 常用表情术语

- 唱歌 静夜思

- 活动 古诗朗诵演唱会

- 第六单元 小小音乐剧

- 活动 东郭先生与狼

- 我的音乐网页

- 视唱

- 演奏 牧童之歌

- 演奏 美丽的家乡

- 选听 听妈妈讲那过去的事情

- 选唱 井冈山下种南瓜