2019年高考文综全国Ⅱ卷历史真题试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 2019年高考文综全国Ⅱ卷历史真题试卷(解析版) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-06-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2019年高考文综历史真题试卷(全国Ⅱ卷)原卷+解析

一、单选题(共12题;共48分)

1.(2019·全国Ⅱ)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为(

)

A.

公田制度逐渐完善

B.

铁制生产工具普及

C.

交通运输网络通畅

D.

国家组织能力强大

【答案】

D

【考点】秦中央集权制度的形成

【解析】【分析】

结合所学知识可知,秦国经过商鞅变法率先确立了中央集权制度,使国家对地方实现了强有力的控制,因此有力量兴建大型的水利工程,D选项符合题意。

春秋战国时期井田制制度走向崩溃,A选项排除。

铁质生产工具的普及有利于水利工程的修建,但不是主要因素,B选项排除。

交通运输网络的畅通与水利工程的修建无关,C选项排除。

故答案为D。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对秦朝中央集权制度的准确把握,中央集权制度的确立有利于国家集中全国的人力、物力兴建水利工程。

2.(2019·全国Ⅱ)西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是(

)

A.

王国势力强大

B.

百家争鸣局面的延续

C.

现实统治需要

D.

兼收并蓄的文化政策

【答案】

C

【考点】汉代儒学成为正统思想

【解析】【分析】结合所学知识可知,汉初的“无为而治”的治国思想和汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”的做法的目的都是为了维护封建统治,C选项符合题意。

汉武帝时期通过推恩令和附益之法解决了王国问题,A选项排除。

汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”的做法确立儒学的正统地位,结束了百家争鸣的局面,B选项排除。

董仲舒的新儒学体现的是思想文化专制和,与兼收并蓄的文化政策无关,D选项排除。

故答案为C。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对汉代儒学的准确把握,汉初的“无为而治”的治国思想和汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”的做法的目的都是为了维护封建统治。

3.(2019·全国Ⅱ)程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是(

)

A.

人类与自然和谐共处

B.

人与万事万物皆同理

C.

张扬自我的人生态度

D.

无为而治的思想理念

【答案】

B

【考点】宋明理学

【解析】【分析】“

四时佳兴与人同

”的意思是春夏秋冬四时,也都有各自的美好时光与特殊盛景,这些都需要人去品味。“

道通天地有形外

”指的是道理通著天地之间一切有形和无形的事务,思想渗透在风云变幻之中,体现的是人与万物皆同理,B选项符合题意。

材料强调的是作者享受自然的人生态度,A选项排除。

材料体现的是作者享受自然的人生态度,C选项排除。

无为而治是道家的思想,D选项排除。

故答案为B。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对程朱理学的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

4.(2019·全国Ⅱ)研究表明,明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两。这表明清代中期(

)

A.

商人的地位发生根本性改变

B.

重农抑商政策明显松弛

C.

商业活动的规模进一步扩大

D.

白银开始成为流通货币

【答案】

C

【考点】商业的发展

【解析】【分析】根据材料相关数据可知,从明朝到清朝商人资本明显增加,是商业活动规模进一步扩大的结果,C选项符合题意。

中国古代社会等级分为士农工商,商人社会地位一直很低,A选项排除。

重农抑商政策贯穿与中国整个封建社会,B选项排除。

白银开始成为流通货币也是商品经济发展的结果,D选项排除。

故答案为C。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对明清时期商业发展的准确把握,根据材料相关数据可知,从明朝到清朝商人资本明显增加,是商业活动规模进一步扩大的结果。

5.(2019·全国Ⅱ)1898年,一份英文报纸报道:“光绪皇帝已经遇害,太后现在正维持着光绪名义上统治的滑稽剧,一到适当的时候,便公开宣布他的死讯”。这则报道可以用来说明当时(

)

A.

君主立宪受到社会的广泛支持

B.

清政府加强排外活动力度

C.

列强寻找干涉中国内政的借口

D.

部分西方人赞同变法活动

【答案】

D

【考点】戊戌变法

【解析】【分析】根据材料“

太后现在正维持着光绪名义上统治的滑稽剧

”可知

部分西方人反对慈禧干预政治,说明部分西方人对变法表示赞同,D选项符合题意。

戊戌变法失败的一个重要原因就是缺乏群众基础,A选项排除。

清政府加强排外活动的说法不符合史实,B选项排除。

列强寻找干涉中国内政的借口的说法不符合材料主旨,C选项排除。

故答案为D。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对戊戌变法的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

6.(2019·全国Ⅱ)1919年11月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图。”这说明,当时参加联合会的各界团体(

)

A.

对社会改造道路认识趋于一致

B.

爱国觉悟得到提高

C.

反思资产阶级个人主义的弊端

D.

接受了马克思主义

【答案】

B

【考点】五四运动和中国共产党的成立

【解析】【分析】根据材料“

大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图

”可知宣言表达的是一种爱国情怀,说明当时民众的爱国觉悟得到提高,B选项符合题意。

A选项说法过于绝对,排除。

材料未涉及资产阶级个人主义,C选项排除。

马克思主义强调的是暴力革命,材料未涉及马克思主义,D选项排除。

故答案为B。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对五四运动的准确把握,材料强调的是在民族危机加深的情况下,民众的爱国程度得到加强。

7.(2019·全国Ⅱ)1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是(

)

A.

推动土地改革进一步深入

B.

为工作重心的转移做准备

C.

重视科学和文化以推进工业化建设

D.

提高执政能力以发展社会主义生产

【答案】

B

【考点】解放战争

【解析】【分析】根据材料关键词“

1948年10月底

”结合相关背景知识可知,当时中国处于国共内战时期,国内革命战争即将结束,因此这一时期对干部培训主要是为执政全国做准确,B选项符合题意。

土地改革属于国民经济恢复时期的措施之一,A选项排除。

工业化建设是在1953年之后,C选项排除。

社会主义制度确立是在1956年三大改造完成之后,D选项排除。

故答案为B。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对解放战争的准确把握,根据材料关键词“

1948年10月底

”结合相关背景知识可知,当时中国处于国共内战时期,国内革命战争即将结束,因此这一时期对干部培训主要是为执政全国做准确。

8.(2019·全国Ⅱ)1979~1981年,中国减少粮食播种面积5000万亩,有计划地扩大了经济作物的种植面积,在有条件的地方还开始逐步退耕还林还收,鼓励农村在经济合理原则下举办社队企业。这些政策(

)

A.

推动了农村经济结构的调整

B.

加快了私营企业发展

C.

完善了家庭联产承包责任制

D.

健全了市场经济体制

【答案】

A

【考点】经济体制改革

【解析】【分析】结合材料“1979—1981年,中国减少粮食产量,扩大经济作物种植,部分地方退耕还林还牧”可知体现的是农村经济结构的调整,A选项符合题意。

这一时期中国经济体体制改革尚未展开,B选项排除。

家庭联产承包责任制的完善说法过于绝对,C选项排除。

这一时期中国尚未建立社会主义市场经济体制,D选项排除。

故答案为A。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对中国经济体制改革的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

9.(2019·全国Ⅱ)公元前5世纪以前,希腊哲人主要探讨的是宇宙本原等问题。其后,智者学派另提出一些命题,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德皆有丰富的论述,希腊哲学的主题已转移到(

)

A.

神

B.

自然

C.

人

D.

政治

【答案】

C

【考点】苏格拉底

【解析】【分析】结合所学知识可知,苏格拉底强调的是有思想力的人是万物的尺度;柏拉图强调的是理念论;亚里士多德强调吾爱吾师,吾更爱真理,三者都突出了人的主体地位,C选项符合题意。

神、自然和政治的主题不符合三者的主张,三者都体现的是对人的关注,ABD选项排除。

故答案为C。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对材料和相关知识的准确把握,苏格拉底强调的是有思想力的人是万物的尺度;柏拉图强调的是理念论;亚里士多德强调吾爱吾师,吾更爱真理,三者都突出了人的主体地位。

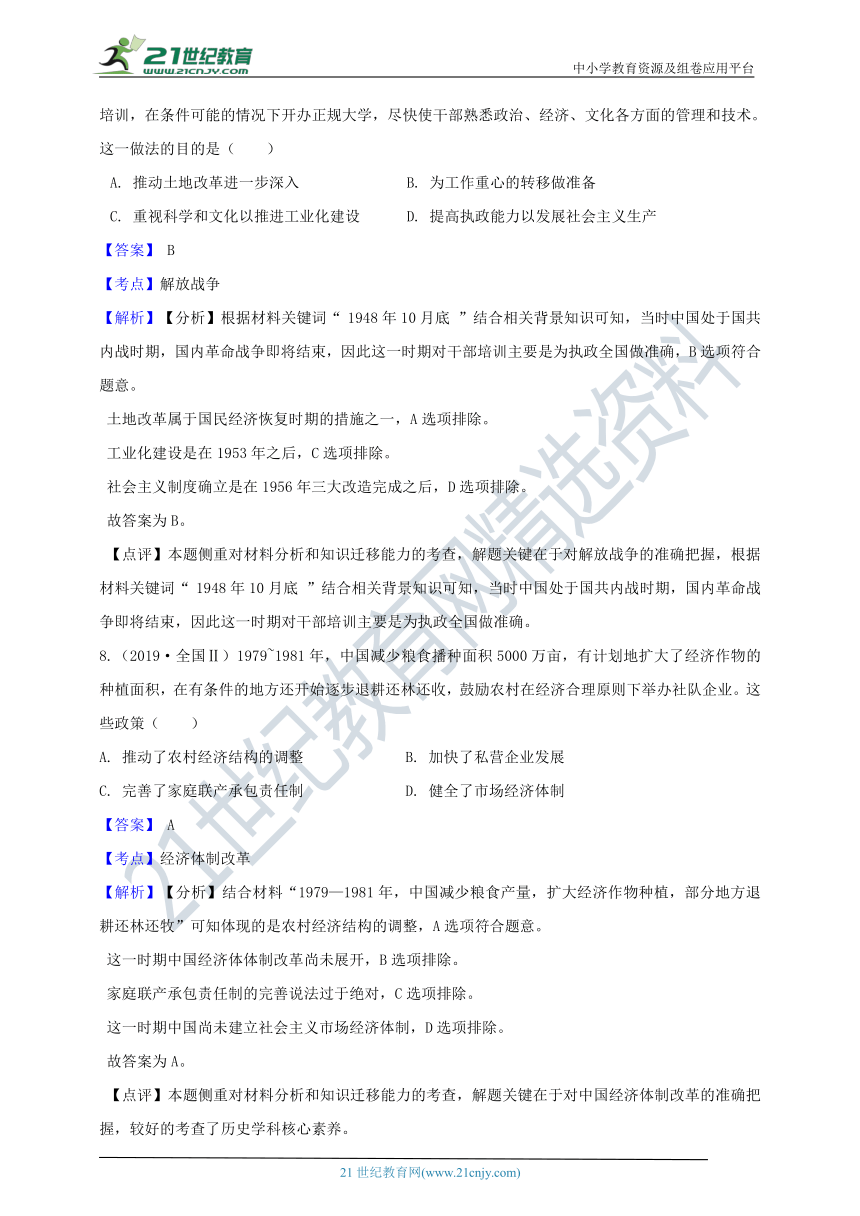

10.(2019·全国Ⅱ)图3可以用来说明,当时欧洲(

)

A.

文化趋于活跃

B.

政治变革加速

C.

市民阶级出现

D.

新教传播广泛

【答案】

A

【考点】宗教改革

【解析】【分析】根据材料数据显示可知,15世纪欧洲大部分地区出现了印书坊的城市,这说明当时欧洲地区文化得到传播,思想领域较为活跃,A选项符合题意。

15世纪的欧洲尚未出现政治制度的变革,B选项排除。

欧洲印刷业的发展主要和活体字印刷术的传入及文化发展有关,C选项排除。

马丁路德派宗教、加尔文派宗教及英国国教等新教的传播是在16世纪宗教改革之后,D选项排除。

故答案为A。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对欧洲宗教改革的准确把握,15世纪欧洲大部分地区出现了印书坊的城市,这说明当时欧洲地区文化得到传播,思想领域较为活跃。

11.(2019·全国Ⅱ)法国史学家索布尔认为,从某种角度而言,法国大革命大大超过了以往的历次革命,包括英国革命和美国革命。可以用来说明这一观点的是,在启蒙思想的指导下,法国大革命(

)

A.

创建了民主共和政体

B.

以暴力为革命主要方式

C.

根除了专制复辟危险

D.

以社会平等为首要目标

【答案】

D

【考点】启蒙运动

【解析】【分析】结合所学知识可知,启蒙思想家的主要主张有社会契约论、自由平等、人民主权说等,体现的是以社会平等为主要目标,D选项符合题意。

法国正式建立民主共和制政体是在1875年《法兰西第三共和国宪法》颁布之后,A选项排除。

材料强调的是法国大革命对社会平等的要求,并未说革命的方式,B选项排除。

法国大革命并未阻止封建王朝的复辟,C选项排除。

故答案为D。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对启蒙运动的准确把握,启蒙思想家的主要主张有社会契约论、自由平等、人民主权说等,体现的是以社会平等为主要目标。

12.(2019·全国Ⅱ)表1

苏联1970年计划完成情况

(单位:吨)

类别

1961年对1970年的预测或计划任务

1970年实际产量

钢

1.45亿

1.15亿

煤

3.9亿

3.35亿

肉

2

500万

1

230万

蔬菜与瓜类

4

700万

1

300万

表1可以说明当时苏联(

)

A.

经济发展的问题积重难返

B.

经济政策保持了连续性

C.

经济改革的重点转向农业

D.

社会生活需求发生变化

【答案】

A

【考点】从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革

【解析】【分析】材料说明的是斯大林体制的弊端已经积重难返,轻重比例严重失调,A选项符合题意。

材料未体现经济政策的连续性,B选项排除。

赫鲁晓夫执政时期的重点是农业,C选项排除。

苏联社会生活需要最主要的产品不是钢铁,而是轻工业产品,D选项排除。

故答案为A。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对戈尔巴乔夫改革的准确把握,材料说明的是斯大林体制的弊端已经积重难返,轻重比例严重失调。

二、材料分析题(共5题;共82分)

13.(2019·全国Ⅱ)阅读材料,完成下列要求。

材料一

清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税,包括正税和杂税,税率总计10%左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著,之后实行粤海关一口通商。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等

材料二

1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低。此后,列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

材料三

1950年,政务院确立改造海关的基本方针,海关税则“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争”。在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整,“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”。同年,中国对外贸易出现了70余年来未有的出超。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清代海关税率的变化,并简析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,简析1950年中国海关税率调整的特征和意义。

【答案】

(1)变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

原因:清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;协定关税,海关主权丧失;列强向中国倾销商品。

(2)特征:完全自主;税率灵活,根据国家需要调整。

意义:维护国家关税主权;有利于结束外贸入超的局面;保护了本国民族经济,有利于国民经济的恢复与发展。

【考点】两次鸦片战争,中华人民共和国成立

【解析】【分析】(1)根据材料“

海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税

”、“

一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低

”即可概括出变化是

从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

根据材料“

1843年,《五口通商章程及海关税则》规定”结合所学知识可知,

清代海关税率的变化原因需要从鸦片战争国门洞开、不平等条约的签订及列强倾销商品的需要等方面进行思考。

(2)根据材料“

1950年,政务院确立改造海关的基本方针

”、“

根据国家经济情况和国内需要予以调整

”进行直接归纳即可。

根据材料“

中国对外贸易出现了70余年来未有的出超”和所学知识可知,

1950年中国海关税率调整的意义需要从维护国家主权、保护民族经济、结束外贸入超的局面及促进国民经济的恢复等方面进行思考。

故答案为:(1)

变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

原因:清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;协定关税,海关主权丧失;列强向中国倾销商品。

(2)

特征:完全自主;税率灵活,根据国家需要调整。

意义:维护国家关税主权;有利于结束外贸入超的局面;保护了本国民族经济,有利于国民经济的恢复与发展。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对中华人民共和国的成立及鸦片战争的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

14.(2019·全国Ⅱ)阅读材料,完成下列要求。

(注:“自然进程”是指人与自然的互动;“人文进程”是指文明与文明、人群与人群的相互作用和影响。)

有史以来,人们试图以各种方式认识历史。材料反映了一位学者对19和20世纪世界历史的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

【答案】

略

【考点】现代信息技术

【解析】

【分析】本题是一题开放性试题。题目要求是对材料中的观点进行认识与评价。从材料中的信息可以看出作者的观点主要是从人与自然,文明与文明碰撞接触这两个方向去认识的。我们可以抓住其中的一个比较容易的观点进行解读。比如19世纪40-60年代鸦片战争这个点。可以赞同这一观点。鸦片战争是西方文明与东方明的一次交锋,最终以中国的战败告终。这是人类不同文明的接触与碰撞之一。论述时可结合所学从,鸦片战争的背景、影响等方面去理解中英之间的文明碰撞。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于东西方文明交汇的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

15.(2019·全国Ⅱ)[历史——选修1:历史上重大改革回眸]

材料

日本明治政府成立后,推行“四民平等”,中下级武士被列为士族,并在士族中占绝大多数。给士族支出的俸禄占政府财政收入的25%以上,政府负担沉重,多次采取措施进行改革,最终以30年期公债的形式,一次性解决。许多士族将所得公债债券投入到经济领域,但多因不善经营而失败,急剧没落,生活艰难,对政府极度不满。1877年,明治维新的功臣西乡隆盛在多数士族的拥戴下,发动了大规模武装叛乱,对政府构成严重威胁。政府派兵镇压,史称“西南战争”。战争历时8个月,以政府的胜利而结束。武士阶级逐渐消亡。

——摘编自(日)坂本太郎《日本史》

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明中下级武士在明治维新前期和后期的作用及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析明治政府在“西南战争”中取胜的意义。

【答案】

(1)作用:前期为推动领导力量,后期为阻碍反对势力。

原因:

前期:在武士阶级中地位低下,俸禄微薄,接触西方思想,反对幕府。

后期:明治维新改革的深入触及到中下级武士的利益,政治、经济等方面特权被取消;难以适应向近代社会的转变,生存艰难。

(2)保证了明治政府的稳定;有利于改革的推进;有利于发展资本主义。

【考点】明治维新

【解析】【解析】(1)根据所学知识可知,明治维新前期成功的一个主要原因就是中下级武士的参与;根据材料“

1877年,明治维新的功臣西乡隆盛在多数士族的拥戴下,发动了大规模武装叛乱,对政府构成严重威胁

”可知到后期中下武士成为反对势力。

明治维新前期因为在幕府统治之下武士社会和经济地位较低,所以成为明治维新的推动力量;根据材料“

许多士族将所得公债债券投入到经济领域,但多因不善经营而失败,急剧没落,生活艰难,对政府极度不满

”可知到后期明治维新的改革使武士的特权和生活来源丧失。

(2)结合所学知识可知,西南战争的意义需要从政府稳定、推动改革及发展资本主义等方面进行思考。

故答案为:(1)

作用:前期为推动领导力量,后期为阻碍反对势力。

原因:前期:在武士阶级中地位低下,俸禄微薄,接触西方思想,反对幕府。

后期:明治维新改革的深入触及到中下级武士的利益,政治、经济等方面特权被取消;难以适应向近代社会的转变,生存艰难。

(2)

保证了明治政府的稳定;有利于改革的推进;有利于发展资本主义。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对明治维新的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

16.(2019·全国Ⅱ)[历史——选修3:20世纪的战争与和平]

材料

1941年12月,太平洋战争爆发,蒋介石信心大增,表示抗战到底,并建议各友邦成立军事同盟。美、英、中等国相继对日、德、意宣战。同月,美、英两国首脑在华盛顿举行会议,商讨在远东设立中国战区,包括中国、泰国、越南等地区,由蒋介石担任最高统帅。1942年1月1日,由中、英、美、苏四国领衔的26个反法西斯国家,签署了对德、意、日共同采取行动的《联合国家宣言》,规定:签字国保证运用军事和经济的全部资源,打击共同敌人;相互合作,不得与任何敌人单独媾和,世界反法西斯统一战线正式形成。同月,中国战区统帅部成立。中国以多年独立抗日所显示的伟大力量,赢得了世界大国的地位。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括设立中国战区的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国战区设立的意义。

【答案】

(1)太平洋战争爆发;世界反法西斯统一战线形成;中国抗战地位得到国际承认。

(2)加强中国与反法西斯国家的联系;增强抗战信心,增强中国对日作战能力;沉重打击日本法西斯,对世界反法西斯战争作出卓越贡献。

【考点】第二次世界大战的进程

【解析】【分析】(1)根据材料“

1941年12月,太平洋战争爆发

”、“

签署了对德、意、日共同采取行动的《联合国家宣言》

”、“

中国以多年独立抗日所显示的伟大力量,赢得了世界大国的地位

”即可概括出设立中国战区的背景有

太平洋战争爆发、世界反法西斯统一战线形成、中国抗战地位得到国际承认。

(2)结合设立中国战区的背景可分析出设立中国战区的意义有

加强中国与反法西斯国家的联系、增强抗战信心、沉重打击日本法西斯等。

故答案为:(1)

太平洋战争爆发;世界反法西斯统一战线形成;中国抗战地位得到国际承认。

(2)

加强中国与反法西斯国家的联系;增强抗战信心,增强中国对日作战能力;沉重打击日本法西斯,对世界反法西斯战争作出卓越贡献。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对二战的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

17.(2019·全国Ⅱ)[历史——选修4:中外历史人物评说]

材料

司马相如(前179~前118),字长卿,蜀郡成都人,少好读书,因仰慕蔺相如而自名。汉景帝时入皇宫为郎,后辞官,游于梁王封国,作《子虚赋》颂梁国之盛而含讽谏之意。汉武帝即位后,因得读《子虚赋》而喜之,召相如入京,侍于左右。相如曾奉命安抚西南,使“邛、筰、冉駹、斯榆之君皆请为内臣”。司马相如在《上林赋》中述天子音乐活动场景:“千人唱,万人和,山陵为之震动,川谷为之荡波。”歌颂了国家的强盛和天子的威严,宣扬了大一统中央王朝无可比拟的气魄和声威。他的散体大赋叙事夸张,铺陈物象,句式整齐,文辞华丽,气势磅礴。时人赞曰:“长卿赋不似从人间来,其神化所至邪。”

——据《史记》等

(1)根据材料并结合所学知识,简述司马相如的历史贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,说明司马相如取得文学成就的原因。

【答案】

(1)汉国家统一的积极参与者;汉朝廷权威的维护者与歌颂者;推动汉赋发展的代表性人物。

(2)作品适应时代的需要;文学形式和内容创新;个人的努力和天赋。

【考点】文学成就

【解析】【分析】(1)根据材料“

使‘邛、筰、冉駹、斯榆之君皆请为内臣’”、“

宣扬了大一统中央王朝无可比拟的气魄和声威

”、“

宣扬了大一统中央王朝无可比拟的气魄和声威

”即可归纳出司马相如的历史贡献有

汉国家统一的积极参与者、汉朝廷权威的维护者与歌颂者、推动汉赋发展的代表性人物。

(2)

结合所学的相关知识从作品适应时代的需要、文学形式和内容创新、个人的努力和天赋等角度去概括。

故答案为:(1)

汉国家统一的积极参与者;汉朝廷权威的维护者与歌颂者;推动汉赋发展的代表性人物。

(2)

作品适应时代的需要;文学形式和内容创新;个人的努力和天赋。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对汉赋的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

试卷分析部分

1.

试卷总体分布分析

总分:130分

分值分布

客观题(占比)

48(36.9%)

主观题(占比)

82(63.1%)

题量分布

客观题(占比)

12(70.6%)

主观题(占比)

5(29.4%)

2.

试卷题量分布分析

大题题型

题目量(占比)

分值(占比)

单选题

12(70.6%)

48(36.9%)

材料分析题

5(29.4%)

82(63.1%)

3.

试卷难度结构分析

序号

难易度

占比

1

容易

0%

2

普通

88.2%

3

困难

11.8%

4.

试卷知识点分析

序号

知识点(认知水平)

分值(占比)

对应题号

1

秦中央集权制度的形成

4(2.6%)

1

2

汉代儒学成为正统思想

4(2.6%)

2

3

宋明理学

4(2.6%)

3

4

商业的发展

4(2.6%)

4

5

戊戌变法

4(2.6%)

5

6

五四运动和中国共产党的成立

4(2.6%)

6

7

解放战争

4(2.6%)

7

8

经济体制改革

4(2.6%)

8

9

苏格拉底

4(2.6%)

9

10

宗教改革

4(2.6%)

10

11

启蒙运动

4(2.6%)

11

12

从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革

4(2.6%)

12

13

中华人民共和国成立

25(16.1%)

13

14

两次鸦片战争

25(16.1%)

13

15

现代信息技术

12(7.7%)

14

16

明治维新

15(9.7%)

15

17

第二次世界大战的进程

15(9.7%)

16

18

文学成就

15(9.7%)

17

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2019年高考文综历史真题试卷(全国Ⅱ卷)原卷+解析

一、单选题(共12题;共48分)

1.(2019·全国Ⅱ)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为(

)

A.

公田制度逐渐完善

B.

铁制生产工具普及

C.

交通运输网络通畅

D.

国家组织能力强大

【答案】

D

【考点】秦中央集权制度的形成

【解析】【分析】

结合所学知识可知,秦国经过商鞅变法率先确立了中央集权制度,使国家对地方实现了强有力的控制,因此有力量兴建大型的水利工程,D选项符合题意。

春秋战国时期井田制制度走向崩溃,A选项排除。

铁质生产工具的普及有利于水利工程的修建,但不是主要因素,B选项排除。

交通运输网络的畅通与水利工程的修建无关,C选项排除。

故答案为D。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对秦朝中央集权制度的准确把握,中央集权制度的确立有利于国家集中全国的人力、物力兴建水利工程。

2.(2019·全国Ⅱ)西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是(

)

A.

王国势力强大

B.

百家争鸣局面的延续

C.

现实统治需要

D.

兼收并蓄的文化政策

【答案】

C

【考点】汉代儒学成为正统思想

【解析】【分析】结合所学知识可知,汉初的“无为而治”的治国思想和汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”的做法的目的都是为了维护封建统治,C选项符合题意。

汉武帝时期通过推恩令和附益之法解决了王国问题,A选项排除。

汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”的做法确立儒学的正统地位,结束了百家争鸣的局面,B选项排除。

董仲舒的新儒学体现的是思想文化专制和,与兼收并蓄的文化政策无关,D选项排除。

故答案为C。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对汉代儒学的准确把握,汉初的“无为而治”的治国思想和汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”的做法的目的都是为了维护封建统治。

3.(2019·全国Ⅱ)程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是(

)

A.

人类与自然和谐共处

B.

人与万事万物皆同理

C.

张扬自我的人生态度

D.

无为而治的思想理念

【答案】

B

【考点】宋明理学

【解析】【分析】“

四时佳兴与人同

”的意思是春夏秋冬四时,也都有各自的美好时光与特殊盛景,这些都需要人去品味。“

道通天地有形外

”指的是道理通著天地之间一切有形和无形的事务,思想渗透在风云变幻之中,体现的是人与万物皆同理,B选项符合题意。

材料强调的是作者享受自然的人生态度,A选项排除。

材料体现的是作者享受自然的人生态度,C选项排除。

无为而治是道家的思想,D选项排除。

故答案为B。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对程朱理学的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

4.(2019·全国Ⅱ)研究表明,明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两。这表明清代中期(

)

A.

商人的地位发生根本性改变

B.

重农抑商政策明显松弛

C.

商业活动的规模进一步扩大

D.

白银开始成为流通货币

【答案】

C

【考点】商业的发展

【解析】【分析】根据材料相关数据可知,从明朝到清朝商人资本明显增加,是商业活动规模进一步扩大的结果,C选项符合题意。

中国古代社会等级分为士农工商,商人社会地位一直很低,A选项排除。

重农抑商政策贯穿与中国整个封建社会,B选项排除。

白银开始成为流通货币也是商品经济发展的结果,D选项排除。

故答案为C。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对明清时期商业发展的准确把握,根据材料相关数据可知,从明朝到清朝商人资本明显增加,是商业活动规模进一步扩大的结果。

5.(2019·全国Ⅱ)1898年,一份英文报纸报道:“光绪皇帝已经遇害,太后现在正维持着光绪名义上统治的滑稽剧,一到适当的时候,便公开宣布他的死讯”。这则报道可以用来说明当时(

)

A.

君主立宪受到社会的广泛支持

B.

清政府加强排外活动力度

C.

列强寻找干涉中国内政的借口

D.

部分西方人赞同变法活动

【答案】

D

【考点】戊戌变法

【解析】【分析】根据材料“

太后现在正维持着光绪名义上统治的滑稽剧

”可知

部分西方人反对慈禧干预政治,说明部分西方人对变法表示赞同,D选项符合题意。

戊戌变法失败的一个重要原因就是缺乏群众基础,A选项排除。

清政府加强排外活动的说法不符合史实,B选项排除。

列强寻找干涉中国内政的借口的说法不符合材料主旨,C选项排除。

故答案为D。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对戊戌变法的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

6.(2019·全国Ⅱ)1919年11月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图。”这说明,当时参加联合会的各界团体(

)

A.

对社会改造道路认识趋于一致

B.

爱国觉悟得到提高

C.

反思资产阶级个人主义的弊端

D.

接受了马克思主义

【答案】

B

【考点】五四运动和中国共产党的成立

【解析】【分析】根据材料“

大义当前,绝不退让……全国各地,知合群自救为万不可缓之图

”可知宣言表达的是一种爱国情怀,说明当时民众的爱国觉悟得到提高,B选项符合题意。

A选项说法过于绝对,排除。

材料未涉及资产阶级个人主义,C选项排除。

马克思主义强调的是暴力革命,材料未涉及马克思主义,D选项排除。

故答案为B。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对五四运动的准确把握,材料强调的是在民族危机加深的情况下,民众的爱国程度得到加强。

7.(2019·全国Ⅱ)1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是(

)

A.

推动土地改革进一步深入

B.

为工作重心的转移做准备

C.

重视科学和文化以推进工业化建设

D.

提高执政能力以发展社会主义生产

【答案】

B

【考点】解放战争

【解析】【分析】根据材料关键词“

1948年10月底

”结合相关背景知识可知,当时中国处于国共内战时期,国内革命战争即将结束,因此这一时期对干部培训主要是为执政全国做准确,B选项符合题意。

土地改革属于国民经济恢复时期的措施之一,A选项排除。

工业化建设是在1953年之后,C选项排除。

社会主义制度确立是在1956年三大改造完成之后,D选项排除。

故答案为B。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对解放战争的准确把握,根据材料关键词“

1948年10月底

”结合相关背景知识可知,当时中国处于国共内战时期,国内革命战争即将结束,因此这一时期对干部培训主要是为执政全国做准确。

8.(2019·全国Ⅱ)1979~1981年,中国减少粮食播种面积5000万亩,有计划地扩大了经济作物的种植面积,在有条件的地方还开始逐步退耕还林还收,鼓励农村在经济合理原则下举办社队企业。这些政策(

)

A.

推动了农村经济结构的调整

B.

加快了私营企业发展

C.

完善了家庭联产承包责任制

D.

健全了市场经济体制

【答案】

A

【考点】经济体制改革

【解析】【分析】结合材料“1979—1981年,中国减少粮食产量,扩大经济作物种植,部分地方退耕还林还牧”可知体现的是农村经济结构的调整,A选项符合题意。

这一时期中国经济体体制改革尚未展开,B选项排除。

家庭联产承包责任制的完善说法过于绝对,C选项排除。

这一时期中国尚未建立社会主义市场经济体制,D选项排除。

故答案为A。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对中国经济体制改革的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

9.(2019·全国Ⅱ)公元前5世纪以前,希腊哲人主要探讨的是宇宙本原等问题。其后,智者学派另提出一些命题,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德皆有丰富的论述,希腊哲学的主题已转移到(

)

A.

神

B.

自然

C.

人

D.

政治

【答案】

C

【考点】苏格拉底

【解析】【分析】结合所学知识可知,苏格拉底强调的是有思想力的人是万物的尺度;柏拉图强调的是理念论;亚里士多德强调吾爱吾师,吾更爱真理,三者都突出了人的主体地位,C选项符合题意。

神、自然和政治的主题不符合三者的主张,三者都体现的是对人的关注,ABD选项排除。

故答案为C。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对材料和相关知识的准确把握,苏格拉底强调的是有思想力的人是万物的尺度;柏拉图强调的是理念论;亚里士多德强调吾爱吾师,吾更爱真理,三者都突出了人的主体地位。

10.(2019·全国Ⅱ)图3可以用来说明,当时欧洲(

)

A.

文化趋于活跃

B.

政治变革加速

C.

市民阶级出现

D.

新教传播广泛

【答案】

A

【考点】宗教改革

【解析】【分析】根据材料数据显示可知,15世纪欧洲大部分地区出现了印书坊的城市,这说明当时欧洲地区文化得到传播,思想领域较为活跃,A选项符合题意。

15世纪的欧洲尚未出现政治制度的变革,B选项排除。

欧洲印刷业的发展主要和活体字印刷术的传入及文化发展有关,C选项排除。

马丁路德派宗教、加尔文派宗教及英国国教等新教的传播是在16世纪宗教改革之后,D选项排除。

故答案为A。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对欧洲宗教改革的准确把握,15世纪欧洲大部分地区出现了印书坊的城市,这说明当时欧洲地区文化得到传播,思想领域较为活跃。

11.(2019·全国Ⅱ)法国史学家索布尔认为,从某种角度而言,法国大革命大大超过了以往的历次革命,包括英国革命和美国革命。可以用来说明这一观点的是,在启蒙思想的指导下,法国大革命(

)

A.

创建了民主共和政体

B.

以暴力为革命主要方式

C.

根除了专制复辟危险

D.

以社会平等为首要目标

【答案】

D

【考点】启蒙运动

【解析】【分析】结合所学知识可知,启蒙思想家的主要主张有社会契约论、自由平等、人民主权说等,体现的是以社会平等为主要目标,D选项符合题意。

法国正式建立民主共和制政体是在1875年《法兰西第三共和国宪法》颁布之后,A选项排除。

材料强调的是法国大革命对社会平等的要求,并未说革命的方式,B选项排除。

法国大革命并未阻止封建王朝的复辟,C选项排除。

故答案为D。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对启蒙运动的准确把握,启蒙思想家的主要主张有社会契约论、自由平等、人民主权说等,体现的是以社会平等为主要目标。

12.(2019·全国Ⅱ)表1

苏联1970年计划完成情况

(单位:吨)

类别

1961年对1970年的预测或计划任务

1970年实际产量

钢

1.45亿

1.15亿

煤

3.9亿

3.35亿

肉

2

500万

1

230万

蔬菜与瓜类

4

700万

1

300万

表1可以说明当时苏联(

)

A.

经济发展的问题积重难返

B.

经济政策保持了连续性

C.

经济改革的重点转向农业

D.

社会生活需求发生变化

【答案】

A

【考点】从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革

【解析】【分析】材料说明的是斯大林体制的弊端已经积重难返,轻重比例严重失调,A选项符合题意。

材料未体现经济政策的连续性,B选项排除。

赫鲁晓夫执政时期的重点是农业,C选项排除。

苏联社会生活需要最主要的产品不是钢铁,而是轻工业产品,D选项排除。

故答案为A。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对戈尔巴乔夫改革的准确把握,材料说明的是斯大林体制的弊端已经积重难返,轻重比例严重失调。

二、材料分析题(共5题;共82分)

13.(2019·全国Ⅱ)阅读材料,完成下列要求。

材料一

清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税,包括正税和杂税,税率总计10%左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著,之后实行粤海关一口通商。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等

材料二

1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低。此后,列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

材料三

1950年,政务院确立改造海关的基本方针,海关税则“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争”。在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整,“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”。同年,中国对外贸易出现了70余年来未有的出超。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清代海关税率的变化,并简析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,简析1950年中国海关税率调整的特征和意义。

【答案】

(1)变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

原因:清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;协定关税,海关主权丧失;列强向中国倾销商品。

(2)特征:完全自主;税率灵活,根据国家需要调整。

意义:维护国家关税主权;有利于结束外贸入超的局面;保护了本国民族经济,有利于国民经济的恢复与发展。

【考点】两次鸦片战争,中华人民共和国成立

【解析】【分析】(1)根据材料“

海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税

”、“

一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低

”即可概括出变化是

从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

根据材料“

1843年,《五口通商章程及海关税则》规定”结合所学知识可知,

清代海关税率的变化原因需要从鸦片战争国门洞开、不平等条约的签订及列强倾销商品的需要等方面进行思考。

(2)根据材料“

1950年,政务院确立改造海关的基本方针

”、“

根据国家经济情况和国内需要予以调整

”进行直接归纳即可。

根据材料“

中国对外贸易出现了70余年来未有的出超”和所学知识可知,

1950年中国海关税率调整的意义需要从维护国家主权、保护民族经济、结束外贸入超的局面及促进国民经济的恢复等方面进行思考。

故答案为:(1)

变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

原因:清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;协定关税,海关主权丧失;列强向中国倾销商品。

(2)

特征:完全自主;税率灵活,根据国家需要调整。

意义:维护国家关税主权;有利于结束外贸入超的局面;保护了本国民族经济,有利于国民经济的恢复与发展。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对中华人民共和国的成立及鸦片战争的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

14.(2019·全国Ⅱ)阅读材料,完成下列要求。

(注:“自然进程”是指人与自然的互动;“人文进程”是指文明与文明、人群与人群的相互作用和影响。)

有史以来,人们试图以各种方式认识历史。材料反映了一位学者对19和20世纪世界历史的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

【答案】

略

【考点】现代信息技术

【解析】

【分析】本题是一题开放性试题。题目要求是对材料中的观点进行认识与评价。从材料中的信息可以看出作者的观点主要是从人与自然,文明与文明碰撞接触这两个方向去认识的。我们可以抓住其中的一个比较容易的观点进行解读。比如19世纪40-60年代鸦片战争这个点。可以赞同这一观点。鸦片战争是西方文明与东方明的一次交锋,最终以中国的战败告终。这是人类不同文明的接触与碰撞之一。论述时可结合所学从,鸦片战争的背景、影响等方面去理解中英之间的文明碰撞。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于东西方文明交汇的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

15.(2019·全国Ⅱ)[历史——选修1:历史上重大改革回眸]

材料

日本明治政府成立后,推行“四民平等”,中下级武士被列为士族,并在士族中占绝大多数。给士族支出的俸禄占政府财政收入的25%以上,政府负担沉重,多次采取措施进行改革,最终以30年期公债的形式,一次性解决。许多士族将所得公债债券投入到经济领域,但多因不善经营而失败,急剧没落,生活艰难,对政府极度不满。1877年,明治维新的功臣西乡隆盛在多数士族的拥戴下,发动了大规模武装叛乱,对政府构成严重威胁。政府派兵镇压,史称“西南战争”。战争历时8个月,以政府的胜利而结束。武士阶级逐渐消亡。

——摘编自(日)坂本太郎《日本史》

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明中下级武士在明治维新前期和后期的作用及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析明治政府在“西南战争”中取胜的意义。

【答案】

(1)作用:前期为推动领导力量,后期为阻碍反对势力。

原因:

前期:在武士阶级中地位低下,俸禄微薄,接触西方思想,反对幕府。

后期:明治维新改革的深入触及到中下级武士的利益,政治、经济等方面特权被取消;难以适应向近代社会的转变,生存艰难。

(2)保证了明治政府的稳定;有利于改革的推进;有利于发展资本主义。

【考点】明治维新

【解析】【解析】(1)根据所学知识可知,明治维新前期成功的一个主要原因就是中下级武士的参与;根据材料“

1877年,明治维新的功臣西乡隆盛在多数士族的拥戴下,发动了大规模武装叛乱,对政府构成严重威胁

”可知到后期中下武士成为反对势力。

明治维新前期因为在幕府统治之下武士社会和经济地位较低,所以成为明治维新的推动力量;根据材料“

许多士族将所得公债债券投入到经济领域,但多因不善经营而失败,急剧没落,生活艰难,对政府极度不满

”可知到后期明治维新的改革使武士的特权和生活来源丧失。

(2)结合所学知识可知,西南战争的意义需要从政府稳定、推动改革及发展资本主义等方面进行思考。

故答案为:(1)

作用:前期为推动领导力量,后期为阻碍反对势力。

原因:前期:在武士阶级中地位低下,俸禄微薄,接触西方思想,反对幕府。

后期:明治维新改革的深入触及到中下级武士的利益,政治、经济等方面特权被取消;难以适应向近代社会的转变,生存艰难。

(2)

保证了明治政府的稳定;有利于改革的推进;有利于发展资本主义。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对明治维新的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

16.(2019·全国Ⅱ)[历史——选修3:20世纪的战争与和平]

材料

1941年12月,太平洋战争爆发,蒋介石信心大增,表示抗战到底,并建议各友邦成立军事同盟。美、英、中等国相继对日、德、意宣战。同月,美、英两国首脑在华盛顿举行会议,商讨在远东设立中国战区,包括中国、泰国、越南等地区,由蒋介石担任最高统帅。1942年1月1日,由中、英、美、苏四国领衔的26个反法西斯国家,签署了对德、意、日共同采取行动的《联合国家宣言》,规定:签字国保证运用军事和经济的全部资源,打击共同敌人;相互合作,不得与任何敌人单独媾和,世界反法西斯统一战线正式形成。同月,中国战区统帅部成立。中国以多年独立抗日所显示的伟大力量,赢得了世界大国的地位。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括设立中国战区的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国战区设立的意义。

【答案】

(1)太平洋战争爆发;世界反法西斯统一战线形成;中国抗战地位得到国际承认。

(2)加强中国与反法西斯国家的联系;增强抗战信心,增强中国对日作战能力;沉重打击日本法西斯,对世界反法西斯战争作出卓越贡献。

【考点】第二次世界大战的进程

【解析】【分析】(1)根据材料“

1941年12月,太平洋战争爆发

”、“

签署了对德、意、日共同采取行动的《联合国家宣言》

”、“

中国以多年独立抗日所显示的伟大力量,赢得了世界大国的地位

”即可概括出设立中国战区的背景有

太平洋战争爆发、世界反法西斯统一战线形成、中国抗战地位得到国际承认。

(2)结合设立中国战区的背景可分析出设立中国战区的意义有

加强中国与反法西斯国家的联系、增强抗战信心、沉重打击日本法西斯等。

故答案为:(1)

太平洋战争爆发;世界反法西斯统一战线形成;中国抗战地位得到国际承认。

(2)

加强中国与反法西斯国家的联系;增强抗战信心,增强中国对日作战能力;沉重打击日本法西斯,对世界反法西斯战争作出卓越贡献。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对二战的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

17.(2019·全国Ⅱ)[历史——选修4:中外历史人物评说]

材料

司马相如(前179~前118),字长卿,蜀郡成都人,少好读书,因仰慕蔺相如而自名。汉景帝时入皇宫为郎,后辞官,游于梁王封国,作《子虚赋》颂梁国之盛而含讽谏之意。汉武帝即位后,因得读《子虚赋》而喜之,召相如入京,侍于左右。相如曾奉命安抚西南,使“邛、筰、冉駹、斯榆之君皆请为内臣”。司马相如在《上林赋》中述天子音乐活动场景:“千人唱,万人和,山陵为之震动,川谷为之荡波。”歌颂了国家的强盛和天子的威严,宣扬了大一统中央王朝无可比拟的气魄和声威。他的散体大赋叙事夸张,铺陈物象,句式整齐,文辞华丽,气势磅礴。时人赞曰:“长卿赋不似从人间来,其神化所至邪。”

——据《史记》等

(1)根据材料并结合所学知识,简述司马相如的历史贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,说明司马相如取得文学成就的原因。

【答案】

(1)汉国家统一的积极参与者;汉朝廷权威的维护者与歌颂者;推动汉赋发展的代表性人物。

(2)作品适应时代的需要;文学形式和内容创新;个人的努力和天赋。

【考点】文学成就

【解析】【分析】(1)根据材料“

使‘邛、筰、冉駹、斯榆之君皆请为内臣’”、“

宣扬了大一统中央王朝无可比拟的气魄和声威

”、“

宣扬了大一统中央王朝无可比拟的气魄和声威

”即可归纳出司马相如的历史贡献有

汉国家统一的积极参与者、汉朝廷权威的维护者与歌颂者、推动汉赋发展的代表性人物。

(2)

结合所学的相关知识从作品适应时代的需要、文学形式和内容创新、个人的努力和天赋等角度去概括。

故答案为:(1)

汉国家统一的积极参与者;汉朝廷权威的维护者与歌颂者;推动汉赋发展的代表性人物。

(2)

作品适应时代的需要;文学形式和内容创新;个人的努力和天赋。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对汉赋的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

试卷分析部分

1.

试卷总体分布分析

总分:130分

分值分布

客观题(占比)

48(36.9%)

主观题(占比)

82(63.1%)

题量分布

客观题(占比)

12(70.6%)

主观题(占比)

5(29.4%)

2.

试卷题量分布分析

大题题型

题目量(占比)

分值(占比)

单选题

12(70.6%)

48(36.9%)

材料分析题

5(29.4%)

82(63.1%)

3.

试卷难度结构分析

序号

难易度

占比

1

容易

0%

2

普通

88.2%

3

困难

11.8%

4.

试卷知识点分析

序号

知识点(认知水平)

分值(占比)

对应题号

1

秦中央集权制度的形成

4(2.6%)

1

2

汉代儒学成为正统思想

4(2.6%)

2

3

宋明理学

4(2.6%)

3

4

商业的发展

4(2.6%)

4

5

戊戌变法

4(2.6%)

5

6

五四运动和中国共产党的成立

4(2.6%)

6

7

解放战争

4(2.6%)

7

8

经济体制改革

4(2.6%)

8

9

苏格拉底

4(2.6%)

9

10

宗教改革

4(2.6%)

10

11

启蒙运动

4(2.6%)

11

12

从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革

4(2.6%)

12

13

中华人民共和国成立

25(16.1%)

13

14

两次鸦片战争

25(16.1%)

13

15

现代信息技术

12(7.7%)

14

16

明治维新

15(9.7%)

15

17

第二次世界大战的进程

15(9.7%)

16

18

文学成就

15(9.7%)

17

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录