【真题解析】2019年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅰ卷)文综历史部分

文档属性

| 名称 | 【真题解析】2019年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅰ卷)文综历史部分 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 946.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-06-13 13:44:39 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2019年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅰ卷)

文综历史试题

24.据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

【答案】B

【考点】古代中国政治制度·商周时期的政治制度·宗法制

【解析】

通读并找出重要信息:“商朝”、“17代30位王”、“兄终弟及”、“西周”、“11代12位王”。

定位知识点并解读信息:从关键信息来看,题干材料主要是比较了商周时期王位继承的差异,由此定位宗法制知识点。结合所学知识可知,西周时期宗法制成熟,是嫡长子继承制。

排除选项与确立答案:题干材料反映了商至周由兄终弟及到严格的嫡长子继承制,是王位继承方式的变化,故B项正确;禅让制是选贤,与题干中的传子不一致,排除A项;C项题干材料未反映;D项中的“弱化”表述不正确。

25.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法

A.加强了货币管理

B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯实力

D.实现了对地方的控制

【答案】C

【考点】古代中国的政治制度·汉至元政治制度的演变·西汉王国问题

【解析】

通读并找出重要信息:本题重在强调的是“而”字后面的信息。“汉武帝”、“定价为40万钱一张”、“而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱”。

定位知识点并解读信息:从侯的年租税收入与皮币的差额来看,其意在打击“千户侯”,因此,定位汉武帝削弱地方以加强中央集权的措施。

排除选项与确立答案:“这种做法”的设问不明显,然看选项可知是考查影响。题干材料未涉及货币管理,A项排除;题干材料未涉及思想统一问题,B项排除;题干这一做法从经济上削弱了诸侯实力,加强了对地方的控制,故D项“实现了”说法不正确,正确选项为C。

26.唐代之前,荆楚民间存在一种祈求丰收的“牵钩之戏”,至唐代称作“拔河”,广为流传。唐玄宗《观拔河俗戏》诗云:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。”据此可知,在唐代

A.江南文化成为主流

B.耕战结合观念深入人心

C.阳刚与力量受到推崇

D.诗歌以描写宫廷生活为主

【答案】C

【考点】古代中国的科技文化·古代中国的文学·唐诗

【解析】

通读并找出重要信息:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。”

定位知识点并解读信息:定位于古代中国文学中的唐诗。结合拔河活动的常识,注意诗中的“壮”、“勇”等词,理解唐诗内容。

排除选项与确立答案:A项“主流”无从反映,排除;B项中所述的这一观念无从反映,排除;从“壮”、“勇”等词的色彩,并结合诗的整体意思的理解可知,C项正确;D项“宫廷”与题干的“民间”显然不一致,D项排除。

27.明中后期,大运河流经的东昌府是山东最重要的棉花产区,所产棉花多由江淮商人坐地收揽,沿运河运至江南,而后返销棉布。这一现象产生的主要因素是

A.交通方式的变革

B.土地制度的调整

C.货币制度的改变

D.地区经济的差异

【答案】D

【考点】古代中国的经济·古代中国商业经济的发展·明代商业经济的发展

【解析】

通读并找出重要信息:空间范围——山东、江南,交易物品——棉花、棉布。设问——主要因素。

定位知识点并解读信息:这一现象是指山东这一产棉区的棉花销到江南后纺织成布后返销回山东。山东提供原材料,江南加工,这显然是地区的分工与地区经济的差异。定位教材知识点——明清时期的商业经济的发展。

排除选项与确立答案:交通工具的变革、货币制度和土地制度的调整会对商业经济的发展产生影响,但并不能成为主要因素,ABC项排除,D项正确。

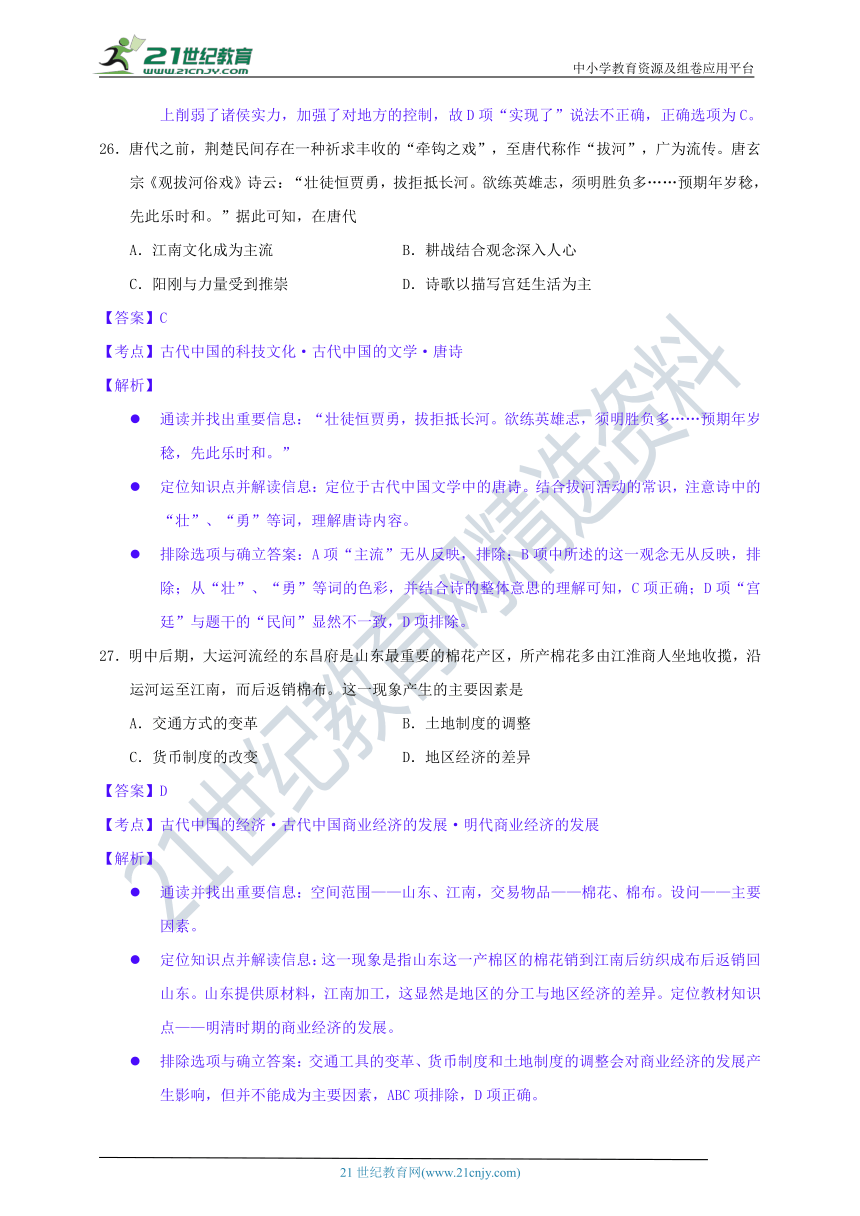

28.

表1

川沙县部分名人简历表

黄

彬

国学生,干练有才,上海招商局创办时,章程皆其手订。

朱纯祖

监生,幼时孤苦伶仃,学习米业,中年创设朱丽记花米行。

姚光第

南邑生员,感于地方贫瘠日甚,就其家设机器轧棉厂。

表1是19世纪末20世纪初毗邻上海的川沙县部分名人的简历,说明当时国内

A.科举取士转向选拔实务人才

B.传统社会结构受到冲击

C.儒家的义利观念被抛弃

D.新式工业在经济中居于主导

【答案】B

【考点】近代中国经济·近代中国经济结构的变动

【解析】

通读并找出重要信息:关键信息——19世纪末20世纪初、国学生、监生、生员、上海招商局、创设朱丽记花米行、设机器轧棉厂。设问——说明

定位知识点并解读信息:三个不同的历史人物,都是当时名人,因此,在此应找到三者成为名人的共性之处。即三者都是有功名却放弃仕途投身于近代企业或商业。因此,可结合题干的时代背景去理解这一现象,把知识点定位近代经济结构的变动。认识一定时期的社会现象是一定时的社会经济、政治的反映。

排除选项与确立答案:说明应从题干材料中的现象去认知本质。A项中的科举取土的标准并不题干材料所要说明的,A项排除;题干中三位历史人物放弃功名而投身于商业与手工业中,说明经济结构变动对传统社会结构的冲击,B项正确;C项“抛弃”无法说明;D项“主导”无法说明。

29.1915~1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当:1919~1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。这种变化可说明

A.新文化运动主流思想发生转变

B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定

D.中国社会主要矛盾发生改变

【答案】A

【考点】近代中国的思想解放潮流·新文化运动

【解析】

通读并找出重要信息:时间信息——1915~1918年、1919~1922年。变化——出现频次大体相当;“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。设问——说明

定位知识点并解读信息:定位于新文化运动,题干反映的变化——“民主”居多至以“革命”“科学”居多。从时间信息来看,分别新文化运动的前期与后期,前期主要宣传的是民主与科学,后期主要宣传的是马克思主义。

排除选项与确立答案:A项与新文化运动两个阶段的时代特征,也符合题意;国民革命运动从1924年开始,B项排除;C项“被知识界否定”说法与史实不符,题干材料也无法说明;新文化运动时期的中国社会主要矛盾并没发生改变,题干材料也无法说明,D项排除。

30.1940年,毛泽东在一篇文章中指出,中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性,这是中国与俄国的不同之点,在俄国“无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它”。毛泽东的分析意在

A.借鉴俄国革命的经验

B.扩大中国共产党的阶级基础

C.阐释中国革命的性质

D.批判右倾错误的危害

【答案】C

【考点】近代中国的民主革命·新民主主义革命·抗日战争;

20世纪以来的重大思想理论成果·毛泽东思想

【解析】

通读并找出重要信息:关键信息——1940年;毛泽东;“中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性”。设问——意在,即主观目的

定位知识点并解读信息:题干强调中国革命与俄国的不同,即中国的社会性质决定无产阶级应联合资产阶级进行革命。知识点定位于毛泽东思想成熟阶段。

排除选项与确立答案:题干材料叙述的是中国与俄国的不同,A项排除;题干毛泽东的分析的是否要联合资产阶级,毛泽东基于中国的社会性质,目前的任务是反帝反封建,故认为应联合,因此,B项排除,C项正确;结合所学知识可知,20世纪40年代,中共并没有出现右倾错误,题干材料也未涉及,D项排除。

31.据统计,1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍,为1952年同期的50倍,东北各研究所俄文书刊借阅量也大幅增加。这表明当时

A.科学研究已与国际前沿接轨

B.科教兴国战略已展开

C.对苏联经验的反思蔚然成风

D.工业化建设需求迫切

【答案】D

【考点】现代中国社会主义经济建设道路·一化三改

【解析】

通读并找出重要信息:关键信息——1954年;俄文书刊借阅量大幅增加

定位知识点并解读信息:1952~1954年的中国主要在搞工业化建设与社会主义三大改造,结合这一时代的国际关系来理解俄文书刊借阅量大幅增加的现象,将知识点定位于一化三改。

排除选项与确立答案:俄文书刊借阅量大幅增加是由于国内大规模经济建设到来引发的,故D项正确;A项中“与国际前沿接轨”说明与史实不符,也无法从题干中表明;科教兴国战略在20世纪90年代提出,B项排除;C项中的“反思蔚然成风”与史实不符,也无法从题干表明。

32.在古代雅典城邦,陪审法庭几乎可以审查当时政治生活中的所有问题,甚至包括公民大会和议事会通过的法令,并进行最终判决。这说明

A.法律服从民众意愿

B.判决体现权力来源

C.全体公民参与政治

D.法律面前人人平等

【答案】B

【考点】古希腊、罗马政治制度·雅典民主政治

【解析】

通读并找出重要信息:政治生活中的所有问题,甚至包括公民大会和议事会通过的法令,并进行最终判决。

定位知识点并解读信息:从题干可知,陪审法庭拥有最高司法权。知识点定位于雅典民主政治的特征。

排除选项与确立答案:本题有难度,可采用排除法。A项“民众意愿”无从体现,较明显错误,易排除;雅典民主政治特征之一是主权在民,公民大会是最高权力机关,故B项正确;C项有一定迷惑性,但材料并未涉及,排除;D项也是特征之一,但材料并未涉及,无法说明。

33.有研究认为,美国独立后不到半个世纪,拉丁美洲经过独立战争,推翻了殖民统治,但拉美国家并没有像近邻美国那样独立后进入现代化的快车道,而是发展停滞,究其原因,殖民统治难辞其咎。“难辞其咎”主要是指殖民者在拉丁美洲

A.奴役掠夺土著居民

B.建立的殖民统治最早

C.进行了大量的移民

D.移植了本国生产方式

【答案】D

【考点】近代资本主义世界市声的形成与发展·殖民扩张

【解析】

通读并找出重要信息:关键信息——但拉美国家并没有像近邻美国那样独立后进入现代化的快车道,而是发展停滞,究其原因,殖民统治难辞其咎;设问限制词——主要、殖民者

定位知识点并解读信息:从设问来看,主要原因应从殖民者对殖民国家或地区施加的影响角度来分析。此外,还应抓住词眼——现代化。知识定位于殖民扩张对殖民地国家或地区的危害。

排除选项与确立答案:拉丁美洲并不是最早建立殖民统治的地区,B项排除;AC项都是原因之一,但并不是主要原因,不符合题意;从题干“现代化”词语去判定,D项正确。

34.工业革命前,英国矿井里使用蒸汽唧筒抽水。1765年,修理过唧筒的瓦特发明了一种单动式蒸汽机,后在工厂主的合作和资助下,终于改进制成“万能蒸汽机”,并广泛使用到工业领域。该过程表明,第一次工业革命期间生产领域的主要发明创造

A.源自于劳动实践

B.依赖于科学理论的突破

C.取决于资金保障

D.得益于各阶层广泛参与

【答案】A

【考点】近代资本主义世界市场的形成与发展·工业革命

【解析】

通读并找出重要信息:工业革命;修理过;后在工厂主的合作和资助下;改进

定位知识点并解读信息:题干主要强调了蒸汽机改良事件中瓦特与工厂主的身份,特别是瓦特。定位知识点在工业革命期间技术革新的特征。

排除选项与确立答案:A项是工业革命技术革新的特征,符合题意;B项是第二次工业革命技术更新的特征,排除;C项“取决于”的表述错误;D项“各阶层广泛参与”的范围描述扩大了,表述与题干不一致。

35.第一次世界大战期间,一些青年艺术家在瑞士组成艺术群体“达达派”。他们用纸片、抹布、电车票、火柴盒等进行创作,甚至把瓷质的小便器命名为“喷泉”搬上展览会。这类作品

A.抒发了浪漫情怀

B.遵循了写实原则

C.突出了理性思维

D.表达了幻灭反叛

【答案】D

【考点】19世纪以来的世界文学艺术·主要的美术流派

【解析】

通读并找出重要信息:第一世界大战期间;“达达派”;甚至把瓷质的小便器命名为“喷泉”搬上展览会。

定位知识点并解读信息:依题干可知,其是“达达派”,“甚至把瓷质的小便器命名为‘喷泉’搬上展览会”的创作显然不是理性的,也不是写实,更不是浪漫主义流派的特征。

排除选项与确立答案:本题采用排除法。A项是浪漫主义流派的特征,排除,B项是现实主义流派的特征,排除;C项是所述特征明显与题干所描绘的特征不符,排除。

注意:达达派在教材中并未学习过,对于考生来说是无从得知。这一类试题表面看似大,但实际上是不大。因试题必会从其他选项能较易的进行排除,以降低难度。解题常用方法——排除法。PS:往往一般是看似没有学习过的内容就是正确选项。

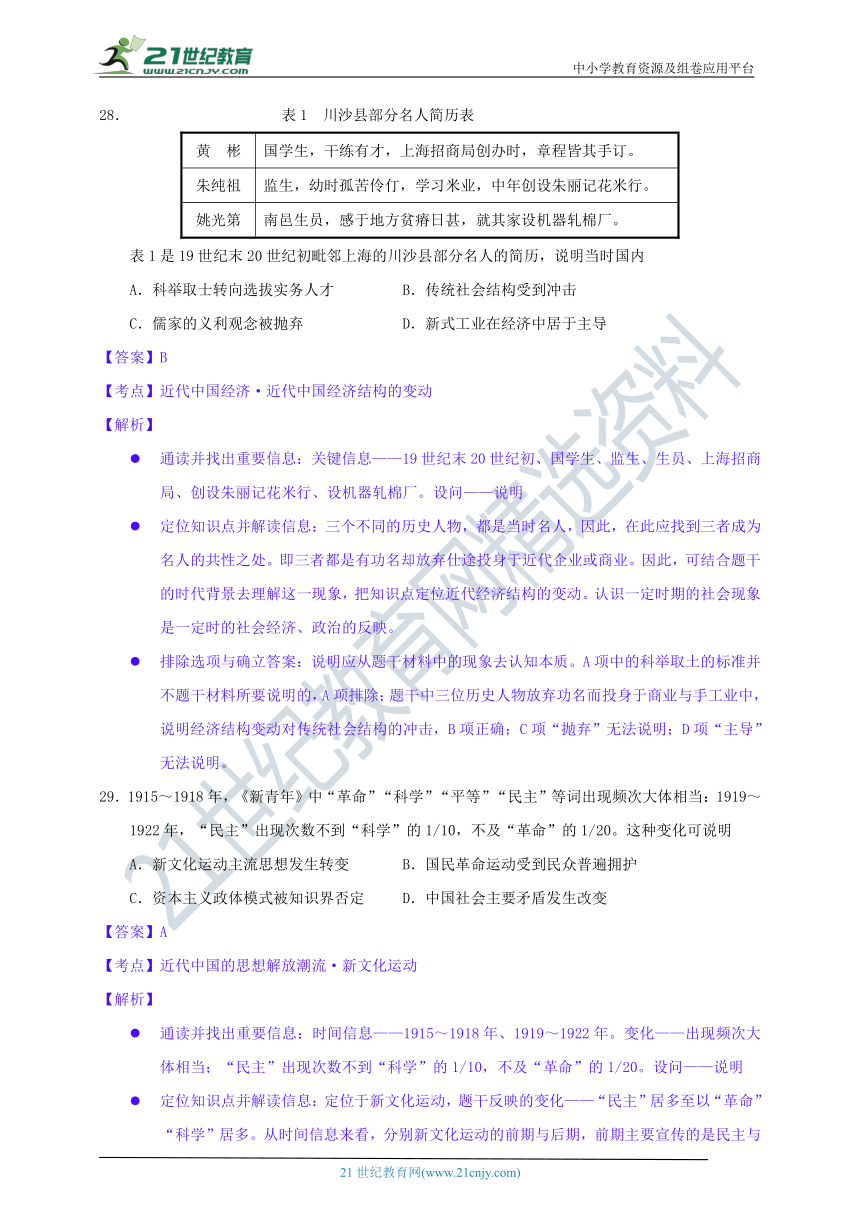

41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

表2

1950~1980年部分国家钢产量变化表

(单位:万吨)

年份

中国

美国

苏联

日本

1950

61

8785

2733

484

1955

285

10617

4527

941

1965

1223

11926

9102

4116

1975

2390

10582

14134

10231

1980

3712

10080

14800

11141

——摘编自《1949~1984中国工业的发展统计资料》

材料二

20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4002万吨,1986年达到5205万吨,至2002年达到18224.89万吨,钢产量已连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长33.82%.钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及基本原因。(15分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国钢铁业发展的主要原因。(10分)

【答案】(1)趋势:美国:产量长期稳步增长,到70年代中后期出现下降现象。

日本:50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。

苏联:稳步增长,70年代中后期放缓。

中国:快速增长。

原因:美国:国家采取大力干预经济政策促进经济发展,受滞胀影响。

日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济滞胀冲击下,经济发展减速。

苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。

中国:重视发展重工业。

(2)经济体制改革推进,现代企业制度逐步建立;现代化建设加快,需求增大;科技水平提高;对外开放、引进外资;投资大幅增加。

【考点】战后资本主义经济政策的不断调整;建设中国社会主义经济的道路探索

【解析】

审设问:第(1)问,共有总体发展趋势与基本原因两个小问。第1小问,发展趋势只须依据材料分析即可获取,抓住设问中的“分别”;第2小问的基本原因应结合所学知识,特别须注意时间信息,抓住设问中的“分别”。

第(2)问,只有原因一问,抓住设问中的改革开放后的这一时间信息,结合所学知识进行分析归纳。

寻找关键信息并解读信息:结合审设问的分析可知,第(1)问中的趋势只须做纵向的比较分析;注意美国70年代钢产量在下降,苏联与日本虽有增加,但增幅不大,这些趋势产生的原因应结合70年代各国经济发展状况分析,因工业上的钢产量就是各国当时经济运行的状况的反映。第(2)小问,关键信息——20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长。由时间信息联系教材改革开放知识点,钢铁企业的发展一般受到生产力(科技)、生产关系(制度)、市场、资金等方面因素的影响,如材料二中就提及资金因素。

构思并书写答案:要做到标题化、层次化、要点化。第(1)问,无论是趋势,还是原因,都应按国别来构思与书写答案;第(2)问答题应从生产力、生产关系、市场与资金进行要点化答题。

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

凡读本书请先具下列诸信念:

一、当信任何一国之国民,尤其是自称知识在水平线以上之国民,对其本国已往历史,应该略有所知。

二、所谓对其本国已往历史略有所知者,尤必附随一种对其本国已往历史之温情与敬意。

三、所谓对其本国已往历史有一种温情与敬意者,至少不会对其本国已往历史抱一种偏激的虚无主义,亦至少不会感到现在我们是站在已往历史最高之顶点,而将我们当身种种罪恶与弱点,一切诿卸于古人。

四、当信每一国家必待其国民备具上列诸条件者比数渐多,其国家乃再有向前发展之希望。

——钱穆《国史大纲》(1940)

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

【答案】略

【考点】对待历史的态度观

【解析】

审设问:注意括号内的说明,抓住设问中的“评析”词语,

寻找关键信息并解读信息:题干材料逻辑关系是,略知已往历史——温情与敬意——偏激的虚无主义与盲目自信——备具诸条件越多国家乃再有向前发展之希望。

构思并书写答案:答案三大要素:你的观点——论述——结论。

45.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

秦朝推行的“二十等爵”制,始创于商鞅变法时为奖励军功所设立的军功爵制。汉承秦制,继续沿用“二十等爵”制,但根据实际情况有所调整。

曹魏末年,专权的晋王司马昭为取代曹魏政权,“深览经远之统,思复先哲之轨,分土画疆,建爵五等,或以进德,或以酬功”。此次改革仿照《周礼》,设公、侯、伯、子、男五个等级,把爵位封授给支持司马氏的群臣。受封者获得民户数量不等的“封邑”,爵位由子孙承袭。“自骑督已上六百余人皆封”。由此,面向文武官员的“五等爵”制确立。通过五等爵分封,司马昭对曹魏朝廷中的大臣进行了一次比较彻底的区分,将那些倾向于司马氏的大臣与其他曹魏大臣明确区别开来,成为司马氏建立晋朝的前奏。

——摘编自杨光辉《汉唐封爵制度》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明秦“二十等爵”制和曹魏末年“五等爵”制所反映的思想流派。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别概括秦“二十等爵”和曹魏末年“五等爵”的授予对象,并简析两种爵位制的各自作用。(10分)

【答案】(1)“二十等爵”制反映了法家思想;“五等爵”制反映了儒家思想。

(2)对象:“二十等爵”主要授予军人;“五等爵”主要授予官员。

作用:“二十等爵”制打破了世卿世禄制,激发了军队斗志,促成秦统一;“五等爵”制壮大了司马氏力量,为晋朝建立奠定基础。

【考点】中国传统文化主流思想的演变;秦二十等爵制,曹魏五等爵制

【解析】

审设问:本题两问中都有“结合所学知识”的表述,因此

,本题要与教材的相关知识点相联系来解题。第(1)问要抓住时间信息;第(2)问中的第一小问主要依据材料即可知,第二小问则要结合所学知识分析。

找关键信息并解读信息:关键信息——始创于商鞅变法时为奖励军功所设立的军功爵制、“以进德,或以酬功”、此次改革仿照《周礼》、“通过五等爵分封,司马昭对曹魏朝廷中的大臣进行了一次比较彻底的区分,将那些倾向于司马氏的大臣与其他曹魏大臣明确区别开来,成为司马氏建立晋朝的前奏。”第(1)依据“商鞅变法”、“周礼”信息,并结合所学知识,可知分别是法家与儒家思想;第(2)中的第一小问依据两个制度的标准,以及所学知识可知,分别是军人与官员;第(2)中第二小问的作用主要是从政治角度阐述。

构思与书写答案:要求——标题化、层次化与要点化

46.[历史——选修3:20世纪的战争与和平](15分)

材料

苏德战争爆发后,开辟第二战场成为苏、美、英三国外交活动的重要内容之一。英国极力拖延第二战场的开辟,它的战略是首先保卫大不列颠的安全,维护其海上运输线。而只有控制住北非、地中海和中东地区,英国才可能实现其上述战略目的。这其中,北部非洲的战略地位极为重要。谁控制了北非、苏伊士运河和直布罗陀海峡,谁就掌握了地中海这条重要的海上航运线。第二次世界大战之前,利比亚是意大利的殖民地,毗邻的埃及受英国控制。墨索里尼为实现其建立“新罗马帝国”的梦想,极力要把英国势力赶出北非和地中海。1942年6月,德意军队越过埃及边界,向亚历山大港和开罗逼近。由此,爆发了阿拉曼战役。

——摘编自王绳祖《国际关系史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括阿拉曼战役爆发的背景。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析阿拉曼战役的意义。(6分)

【答案】(1)国际反法西斯联盟成立;苏德战场和太平洋战场处于转折之中;北非的战略地位重要,英国与意大利在北非争夺激烈;德意军队进逼埃及亚历山大和开罗,英军形势危急。

(2)北非战场的转折点;二战的转折点之一;基本实现了英国在北非的战略意图。

【考点】阿拉曼战役

【解析】

审设问:考查阿拉曼战役爆发的背景与意义

找关键信息并解读信息:题干材料主要论述了阿拉曼战役的背景。一要抓住材料的时间信息,结合所学知识认识此战役的大时代背景;二是了解材料从反法西斯国家与法西斯国家两个角度分析;三是第(2)问意义的分析基于第(1)问的认识,从反法西斯战争的角度分析意义

47.[历史——选修4:中外历史人物评说](15分)

材料

刘源张(1925~2014),全国劳动模范,中国工程院院士,被誉为“中国质量管理之父”。20世纪50年代,留学美国的刘源张冲破美国政府阻挠回到祖国。回国后,他投入到工业化建设中,将所学的质量管理理论方法运用到生产实践,影响很大,被称为“工厂大夫”。1976年后,他倡导并积极推动建立严格的全面质量管理制度,在第二汽车制造厂等企业所取得的经验,经国务院采纳在全国企业推广,产生重大影响。1989年起他主持了“中国工业生产率管理理论和方法研究”项目,提出工业企业定额制定准则,在企业应用中取得较好的经济效益。他提出的有关质量管理的理论曾获奖。他参与了2012年国务院颁布的《质量发展纲要》的起草和定稿工作,该《纲要》明确规定:“推动建设质量强国”。

——摘编自方莉等《少壮常怀强国志

华巅犹抱济时心》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括刘源张对中国现代化建设的贡献。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明刘源张、李四光等先进人物体现的时代精神。(7分)

【答案】(1)将西方先进质量管理科学引进中国;倡导并推动建立严格的全面质量管理制度;丰富了中国质量管理理论,将质量管理运用到生产实践,产生良好经济效益;在国家质量发展规划等制订工作中发挥重要作用。

(2)热爱、报效祖国;对科学的执着追求,奋发图强的精神;理论与实践结合。

【解析】第(1)问中的贡献,主要是考查的是分类归纳的能力,主要依据材料可获取;第(2)问要基于第(1)进行认知,结合大时代背景与刘源张、李四光的事迹,从爱国主义、个人角度去分析。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2019年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅰ卷)

文综历史试题

24.据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

【答案】B

【考点】古代中国政治制度·商周时期的政治制度·宗法制

【解析】

通读并找出重要信息:“商朝”、“17代30位王”、“兄终弟及”、“西周”、“11代12位王”。

定位知识点并解读信息:从关键信息来看,题干材料主要是比较了商周时期王位继承的差异,由此定位宗法制知识点。结合所学知识可知,西周时期宗法制成熟,是嫡长子继承制。

排除选项与确立答案:题干材料反映了商至周由兄终弟及到严格的嫡长子继承制,是王位继承方式的变化,故B项正确;禅让制是选贤,与题干中的传子不一致,排除A项;C项题干材料未反映;D项中的“弱化”表述不正确。

25.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法

A.加强了货币管理

B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯实力

D.实现了对地方的控制

【答案】C

【考点】古代中国的政治制度·汉至元政治制度的演变·西汉王国问题

【解析】

通读并找出重要信息:本题重在强调的是“而”字后面的信息。“汉武帝”、“定价为40万钱一张”、“而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱”。

定位知识点并解读信息:从侯的年租税收入与皮币的差额来看,其意在打击“千户侯”,因此,定位汉武帝削弱地方以加强中央集权的措施。

排除选项与确立答案:“这种做法”的设问不明显,然看选项可知是考查影响。题干材料未涉及货币管理,A项排除;题干材料未涉及思想统一问题,B项排除;题干这一做法从经济上削弱了诸侯实力,加强了对地方的控制,故D项“实现了”说法不正确,正确选项为C。

26.唐代之前,荆楚民间存在一种祈求丰收的“牵钩之戏”,至唐代称作“拔河”,广为流传。唐玄宗《观拔河俗戏》诗云:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。”据此可知,在唐代

A.江南文化成为主流

B.耕战结合观念深入人心

C.阳刚与力量受到推崇

D.诗歌以描写宫廷生活为主

【答案】C

【考点】古代中国的科技文化·古代中国的文学·唐诗

【解析】

通读并找出重要信息:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。”

定位知识点并解读信息:定位于古代中国文学中的唐诗。结合拔河活动的常识,注意诗中的“壮”、“勇”等词,理解唐诗内容。

排除选项与确立答案:A项“主流”无从反映,排除;B项中所述的这一观念无从反映,排除;从“壮”、“勇”等词的色彩,并结合诗的整体意思的理解可知,C项正确;D项“宫廷”与题干的“民间”显然不一致,D项排除。

27.明中后期,大运河流经的东昌府是山东最重要的棉花产区,所产棉花多由江淮商人坐地收揽,沿运河运至江南,而后返销棉布。这一现象产生的主要因素是

A.交通方式的变革

B.土地制度的调整

C.货币制度的改变

D.地区经济的差异

【答案】D

【考点】古代中国的经济·古代中国商业经济的发展·明代商业经济的发展

【解析】

通读并找出重要信息:空间范围——山东、江南,交易物品——棉花、棉布。设问——主要因素。

定位知识点并解读信息:这一现象是指山东这一产棉区的棉花销到江南后纺织成布后返销回山东。山东提供原材料,江南加工,这显然是地区的分工与地区经济的差异。定位教材知识点——明清时期的商业经济的发展。

排除选项与确立答案:交通工具的变革、货币制度和土地制度的调整会对商业经济的发展产生影响,但并不能成为主要因素,ABC项排除,D项正确。

28.

表1

川沙县部分名人简历表

黄

彬

国学生,干练有才,上海招商局创办时,章程皆其手订。

朱纯祖

监生,幼时孤苦伶仃,学习米业,中年创设朱丽记花米行。

姚光第

南邑生员,感于地方贫瘠日甚,就其家设机器轧棉厂。

表1是19世纪末20世纪初毗邻上海的川沙县部分名人的简历,说明当时国内

A.科举取士转向选拔实务人才

B.传统社会结构受到冲击

C.儒家的义利观念被抛弃

D.新式工业在经济中居于主导

【答案】B

【考点】近代中国经济·近代中国经济结构的变动

【解析】

通读并找出重要信息:关键信息——19世纪末20世纪初、国学生、监生、生员、上海招商局、创设朱丽记花米行、设机器轧棉厂。设问——说明

定位知识点并解读信息:三个不同的历史人物,都是当时名人,因此,在此应找到三者成为名人的共性之处。即三者都是有功名却放弃仕途投身于近代企业或商业。因此,可结合题干的时代背景去理解这一现象,把知识点定位近代经济结构的变动。认识一定时期的社会现象是一定时的社会经济、政治的反映。

排除选项与确立答案:说明应从题干材料中的现象去认知本质。A项中的科举取土的标准并不题干材料所要说明的,A项排除;题干中三位历史人物放弃功名而投身于商业与手工业中,说明经济结构变动对传统社会结构的冲击,B项正确;C项“抛弃”无法说明;D项“主导”无法说明。

29.1915~1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当:1919~1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。这种变化可说明

A.新文化运动主流思想发生转变

B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定

D.中国社会主要矛盾发生改变

【答案】A

【考点】近代中国的思想解放潮流·新文化运动

【解析】

通读并找出重要信息:时间信息——1915~1918年、1919~1922年。变化——出现频次大体相当;“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。设问——说明

定位知识点并解读信息:定位于新文化运动,题干反映的变化——“民主”居多至以“革命”“科学”居多。从时间信息来看,分别新文化运动的前期与后期,前期主要宣传的是民主与科学,后期主要宣传的是马克思主义。

排除选项与确立答案:A项与新文化运动两个阶段的时代特征,也符合题意;国民革命运动从1924年开始,B项排除;C项“被知识界否定”说法与史实不符,题干材料也无法说明;新文化运动时期的中国社会主要矛盾并没发生改变,题干材料也无法说明,D项排除。

30.1940年,毛泽东在一篇文章中指出,中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性,这是中国与俄国的不同之点,在俄国“无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它”。毛泽东的分析意在

A.借鉴俄国革命的经验

B.扩大中国共产党的阶级基础

C.阐释中国革命的性质

D.批判右倾错误的危害

【答案】C

【考点】近代中国的民主革命·新民主主义革命·抗日战争;

20世纪以来的重大思想理论成果·毛泽东思想

【解析】

通读并找出重要信息:关键信息——1940年;毛泽东;“中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性”。设问——意在,即主观目的

定位知识点并解读信息:题干强调中国革命与俄国的不同,即中国的社会性质决定无产阶级应联合资产阶级进行革命。知识点定位于毛泽东思想成熟阶段。

排除选项与确立答案:题干材料叙述的是中国与俄国的不同,A项排除;题干毛泽东的分析的是否要联合资产阶级,毛泽东基于中国的社会性质,目前的任务是反帝反封建,故认为应联合,因此,B项排除,C项正确;结合所学知识可知,20世纪40年代,中共并没有出现右倾错误,题干材料也未涉及,D项排除。

31.据统计,1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍,为1952年同期的50倍,东北各研究所俄文书刊借阅量也大幅增加。这表明当时

A.科学研究已与国际前沿接轨

B.科教兴国战略已展开

C.对苏联经验的反思蔚然成风

D.工业化建设需求迫切

【答案】D

【考点】现代中国社会主义经济建设道路·一化三改

【解析】

通读并找出重要信息:关键信息——1954年;俄文书刊借阅量大幅增加

定位知识点并解读信息:1952~1954年的中国主要在搞工业化建设与社会主义三大改造,结合这一时代的国际关系来理解俄文书刊借阅量大幅增加的现象,将知识点定位于一化三改。

排除选项与确立答案:俄文书刊借阅量大幅增加是由于国内大规模经济建设到来引发的,故D项正确;A项中“与国际前沿接轨”说明与史实不符,也无法从题干中表明;科教兴国战略在20世纪90年代提出,B项排除;C项中的“反思蔚然成风”与史实不符,也无法从题干表明。

32.在古代雅典城邦,陪审法庭几乎可以审查当时政治生活中的所有问题,甚至包括公民大会和议事会通过的法令,并进行最终判决。这说明

A.法律服从民众意愿

B.判决体现权力来源

C.全体公民参与政治

D.法律面前人人平等

【答案】B

【考点】古希腊、罗马政治制度·雅典民主政治

【解析】

通读并找出重要信息:政治生活中的所有问题,甚至包括公民大会和议事会通过的法令,并进行最终判决。

定位知识点并解读信息:从题干可知,陪审法庭拥有最高司法权。知识点定位于雅典民主政治的特征。

排除选项与确立答案:本题有难度,可采用排除法。A项“民众意愿”无从体现,较明显错误,易排除;雅典民主政治特征之一是主权在民,公民大会是最高权力机关,故B项正确;C项有一定迷惑性,但材料并未涉及,排除;D项也是特征之一,但材料并未涉及,无法说明。

33.有研究认为,美国独立后不到半个世纪,拉丁美洲经过独立战争,推翻了殖民统治,但拉美国家并没有像近邻美国那样独立后进入现代化的快车道,而是发展停滞,究其原因,殖民统治难辞其咎。“难辞其咎”主要是指殖民者在拉丁美洲

A.奴役掠夺土著居民

B.建立的殖民统治最早

C.进行了大量的移民

D.移植了本国生产方式

【答案】D

【考点】近代资本主义世界市声的形成与发展·殖民扩张

【解析】

通读并找出重要信息:关键信息——但拉美国家并没有像近邻美国那样独立后进入现代化的快车道,而是发展停滞,究其原因,殖民统治难辞其咎;设问限制词——主要、殖民者

定位知识点并解读信息:从设问来看,主要原因应从殖民者对殖民国家或地区施加的影响角度来分析。此外,还应抓住词眼——现代化。知识定位于殖民扩张对殖民地国家或地区的危害。

排除选项与确立答案:拉丁美洲并不是最早建立殖民统治的地区,B项排除;AC项都是原因之一,但并不是主要原因,不符合题意;从题干“现代化”词语去判定,D项正确。

34.工业革命前,英国矿井里使用蒸汽唧筒抽水。1765年,修理过唧筒的瓦特发明了一种单动式蒸汽机,后在工厂主的合作和资助下,终于改进制成“万能蒸汽机”,并广泛使用到工业领域。该过程表明,第一次工业革命期间生产领域的主要发明创造

A.源自于劳动实践

B.依赖于科学理论的突破

C.取决于资金保障

D.得益于各阶层广泛参与

【答案】A

【考点】近代资本主义世界市场的形成与发展·工业革命

【解析】

通读并找出重要信息:工业革命;修理过;后在工厂主的合作和资助下;改进

定位知识点并解读信息:题干主要强调了蒸汽机改良事件中瓦特与工厂主的身份,特别是瓦特。定位知识点在工业革命期间技术革新的特征。

排除选项与确立答案:A项是工业革命技术革新的特征,符合题意;B项是第二次工业革命技术更新的特征,排除;C项“取决于”的表述错误;D项“各阶层广泛参与”的范围描述扩大了,表述与题干不一致。

35.第一次世界大战期间,一些青年艺术家在瑞士组成艺术群体“达达派”。他们用纸片、抹布、电车票、火柴盒等进行创作,甚至把瓷质的小便器命名为“喷泉”搬上展览会。这类作品

A.抒发了浪漫情怀

B.遵循了写实原则

C.突出了理性思维

D.表达了幻灭反叛

【答案】D

【考点】19世纪以来的世界文学艺术·主要的美术流派

【解析】

通读并找出重要信息:第一世界大战期间;“达达派”;甚至把瓷质的小便器命名为“喷泉”搬上展览会。

定位知识点并解读信息:依题干可知,其是“达达派”,“甚至把瓷质的小便器命名为‘喷泉’搬上展览会”的创作显然不是理性的,也不是写实,更不是浪漫主义流派的特征。

排除选项与确立答案:本题采用排除法。A项是浪漫主义流派的特征,排除,B项是现实主义流派的特征,排除;C项是所述特征明显与题干所描绘的特征不符,排除。

注意:达达派在教材中并未学习过,对于考生来说是无从得知。这一类试题表面看似大,但实际上是不大。因试题必会从其他选项能较易的进行排除,以降低难度。解题常用方法——排除法。PS:往往一般是看似没有学习过的内容就是正确选项。

41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

表2

1950~1980年部分国家钢产量变化表

(单位:万吨)

年份

中国

美国

苏联

日本

1950

61

8785

2733

484

1955

285

10617

4527

941

1965

1223

11926

9102

4116

1975

2390

10582

14134

10231

1980

3712

10080

14800

11141

——摘编自《1949~1984中国工业的发展统计资料》

材料二

20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4002万吨,1986年达到5205万吨,至2002年达到18224.89万吨,钢产量已连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长33.82%.钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及基本原因。(15分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国钢铁业发展的主要原因。(10分)

【答案】(1)趋势:美国:产量长期稳步增长,到70年代中后期出现下降现象。

日本:50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。

苏联:稳步增长,70年代中后期放缓。

中国:快速增长。

原因:美国:国家采取大力干预经济政策促进经济发展,受滞胀影响。

日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济滞胀冲击下,经济发展减速。

苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。

中国:重视发展重工业。

(2)经济体制改革推进,现代企业制度逐步建立;现代化建设加快,需求增大;科技水平提高;对外开放、引进外资;投资大幅增加。

【考点】战后资本主义经济政策的不断调整;建设中国社会主义经济的道路探索

【解析】

审设问:第(1)问,共有总体发展趋势与基本原因两个小问。第1小问,发展趋势只须依据材料分析即可获取,抓住设问中的“分别”;第2小问的基本原因应结合所学知识,特别须注意时间信息,抓住设问中的“分别”。

第(2)问,只有原因一问,抓住设问中的改革开放后的这一时间信息,结合所学知识进行分析归纳。

寻找关键信息并解读信息:结合审设问的分析可知,第(1)问中的趋势只须做纵向的比较分析;注意美国70年代钢产量在下降,苏联与日本虽有增加,但增幅不大,这些趋势产生的原因应结合70年代各国经济发展状况分析,因工业上的钢产量就是各国当时经济运行的状况的反映。第(2)小问,关键信息——20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长。由时间信息联系教材改革开放知识点,钢铁企业的发展一般受到生产力(科技)、生产关系(制度)、市场、资金等方面因素的影响,如材料二中就提及资金因素。

构思并书写答案:要做到标题化、层次化、要点化。第(1)问,无论是趋势,还是原因,都应按国别来构思与书写答案;第(2)问答题应从生产力、生产关系、市场与资金进行要点化答题。

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

凡读本书请先具下列诸信念:

一、当信任何一国之国民,尤其是自称知识在水平线以上之国民,对其本国已往历史,应该略有所知。

二、所谓对其本国已往历史略有所知者,尤必附随一种对其本国已往历史之温情与敬意。

三、所谓对其本国已往历史有一种温情与敬意者,至少不会对其本国已往历史抱一种偏激的虚无主义,亦至少不会感到现在我们是站在已往历史最高之顶点,而将我们当身种种罪恶与弱点,一切诿卸于古人。

四、当信每一国家必待其国民备具上列诸条件者比数渐多,其国家乃再有向前发展之希望。

——钱穆《国史大纲》(1940)

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

【答案】略

【考点】对待历史的态度观

【解析】

审设问:注意括号内的说明,抓住设问中的“评析”词语,

寻找关键信息并解读信息:题干材料逻辑关系是,略知已往历史——温情与敬意——偏激的虚无主义与盲目自信——备具诸条件越多国家乃再有向前发展之希望。

构思并书写答案:答案三大要素:你的观点——论述——结论。

45.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

秦朝推行的“二十等爵”制,始创于商鞅变法时为奖励军功所设立的军功爵制。汉承秦制,继续沿用“二十等爵”制,但根据实际情况有所调整。

曹魏末年,专权的晋王司马昭为取代曹魏政权,“深览经远之统,思复先哲之轨,分土画疆,建爵五等,或以进德,或以酬功”。此次改革仿照《周礼》,设公、侯、伯、子、男五个等级,把爵位封授给支持司马氏的群臣。受封者获得民户数量不等的“封邑”,爵位由子孙承袭。“自骑督已上六百余人皆封”。由此,面向文武官员的“五等爵”制确立。通过五等爵分封,司马昭对曹魏朝廷中的大臣进行了一次比较彻底的区分,将那些倾向于司马氏的大臣与其他曹魏大臣明确区别开来,成为司马氏建立晋朝的前奏。

——摘编自杨光辉《汉唐封爵制度》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明秦“二十等爵”制和曹魏末年“五等爵”制所反映的思想流派。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别概括秦“二十等爵”和曹魏末年“五等爵”的授予对象,并简析两种爵位制的各自作用。(10分)

【答案】(1)“二十等爵”制反映了法家思想;“五等爵”制反映了儒家思想。

(2)对象:“二十等爵”主要授予军人;“五等爵”主要授予官员。

作用:“二十等爵”制打破了世卿世禄制,激发了军队斗志,促成秦统一;“五等爵”制壮大了司马氏力量,为晋朝建立奠定基础。

【考点】中国传统文化主流思想的演变;秦二十等爵制,曹魏五等爵制

【解析】

审设问:本题两问中都有“结合所学知识”的表述,因此

,本题要与教材的相关知识点相联系来解题。第(1)问要抓住时间信息;第(2)问中的第一小问主要依据材料即可知,第二小问则要结合所学知识分析。

找关键信息并解读信息:关键信息——始创于商鞅变法时为奖励军功所设立的军功爵制、“以进德,或以酬功”、此次改革仿照《周礼》、“通过五等爵分封,司马昭对曹魏朝廷中的大臣进行了一次比较彻底的区分,将那些倾向于司马氏的大臣与其他曹魏大臣明确区别开来,成为司马氏建立晋朝的前奏。”第(1)依据“商鞅变法”、“周礼”信息,并结合所学知识,可知分别是法家与儒家思想;第(2)中的第一小问依据两个制度的标准,以及所学知识可知,分别是军人与官员;第(2)中第二小问的作用主要是从政治角度阐述。

构思与书写答案:要求——标题化、层次化与要点化

46.[历史——选修3:20世纪的战争与和平](15分)

材料

苏德战争爆发后,开辟第二战场成为苏、美、英三国外交活动的重要内容之一。英国极力拖延第二战场的开辟,它的战略是首先保卫大不列颠的安全,维护其海上运输线。而只有控制住北非、地中海和中东地区,英国才可能实现其上述战略目的。这其中,北部非洲的战略地位极为重要。谁控制了北非、苏伊士运河和直布罗陀海峡,谁就掌握了地中海这条重要的海上航运线。第二次世界大战之前,利比亚是意大利的殖民地,毗邻的埃及受英国控制。墨索里尼为实现其建立“新罗马帝国”的梦想,极力要把英国势力赶出北非和地中海。1942年6月,德意军队越过埃及边界,向亚历山大港和开罗逼近。由此,爆发了阿拉曼战役。

——摘编自王绳祖《国际关系史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括阿拉曼战役爆发的背景。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析阿拉曼战役的意义。(6分)

【答案】(1)国际反法西斯联盟成立;苏德战场和太平洋战场处于转折之中;北非的战略地位重要,英国与意大利在北非争夺激烈;德意军队进逼埃及亚历山大和开罗,英军形势危急。

(2)北非战场的转折点;二战的转折点之一;基本实现了英国在北非的战略意图。

【考点】阿拉曼战役

【解析】

审设问:考查阿拉曼战役爆发的背景与意义

找关键信息并解读信息:题干材料主要论述了阿拉曼战役的背景。一要抓住材料的时间信息,结合所学知识认识此战役的大时代背景;二是了解材料从反法西斯国家与法西斯国家两个角度分析;三是第(2)问意义的分析基于第(1)问的认识,从反法西斯战争的角度分析意义

47.[历史——选修4:中外历史人物评说](15分)

材料

刘源张(1925~2014),全国劳动模范,中国工程院院士,被誉为“中国质量管理之父”。20世纪50年代,留学美国的刘源张冲破美国政府阻挠回到祖国。回国后,他投入到工业化建设中,将所学的质量管理理论方法运用到生产实践,影响很大,被称为“工厂大夫”。1976年后,他倡导并积极推动建立严格的全面质量管理制度,在第二汽车制造厂等企业所取得的经验,经国务院采纳在全国企业推广,产生重大影响。1989年起他主持了“中国工业生产率管理理论和方法研究”项目,提出工业企业定额制定准则,在企业应用中取得较好的经济效益。他提出的有关质量管理的理论曾获奖。他参与了2012年国务院颁布的《质量发展纲要》的起草和定稿工作,该《纲要》明确规定:“推动建设质量强国”。

——摘编自方莉等《少壮常怀强国志

华巅犹抱济时心》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括刘源张对中国现代化建设的贡献。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明刘源张、李四光等先进人物体现的时代精神。(7分)

【答案】(1)将西方先进质量管理科学引进中国;倡导并推动建立严格的全面质量管理制度;丰富了中国质量管理理论,将质量管理运用到生产实践,产生良好经济效益;在国家质量发展规划等制订工作中发挥重要作用。

(2)热爱、报效祖国;对科学的执着追求,奋发图强的精神;理论与实践结合。

【解析】第(1)问中的贡献,主要是考查的是分类归纳的能力,主要依据材料可获取;第(2)问要基于第(1)进行认知,结合大时代背景与刘源张、李四光的事迹,从爱国主义、个人角度去分析。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录