岳麓版历史 必修二 各国经济体制的创新和调整复习 课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史 必修二 各国经济体制的创新和调整复习 课件(共28张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 266.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-06-14 09:19:33 | ||

图片预览

文档简介

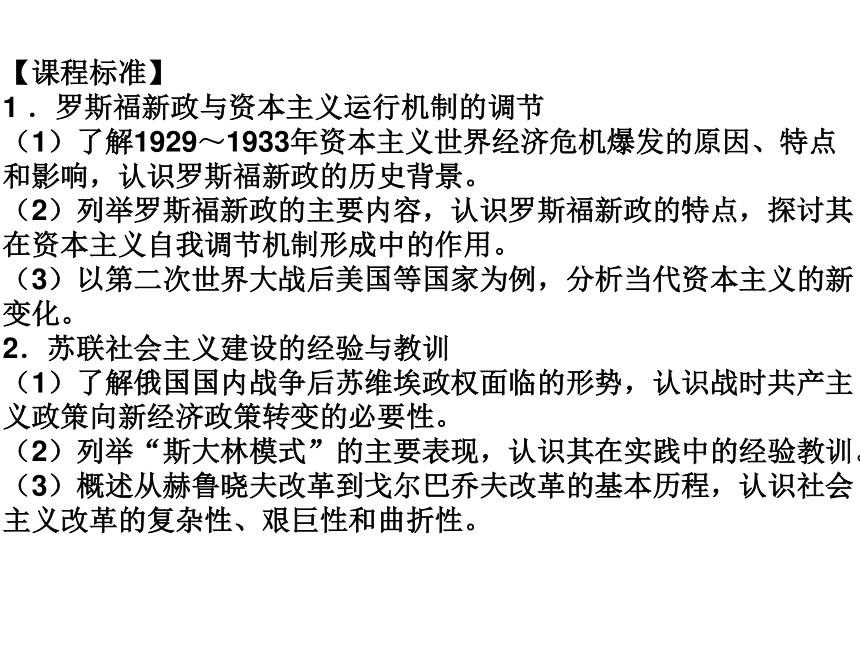

课件28张PPT。第三单元各国经济体制的创新和调整【课程标准】

1 .罗斯福新政与资本主义运行机制的调节

(1)了解1929~1933年资本主义世界经济危机爆发的原因、特点

和影响,认识罗斯福新政的历史背景。

(2)列举罗斯福新政的主要内容,认识罗斯福新政的特点,探讨其

在资本主义自我调节机制形成中的作用。

(3)以第二次世界大战后美国等国家为例,分析当代资本主义的新

变化。

2.苏联社会主义建设的经验与教训

(1)了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主

义政策向新经济政策转变的必要性。

(2)列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。

(3)概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会

主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。第一单元 中国古代的农耕经济

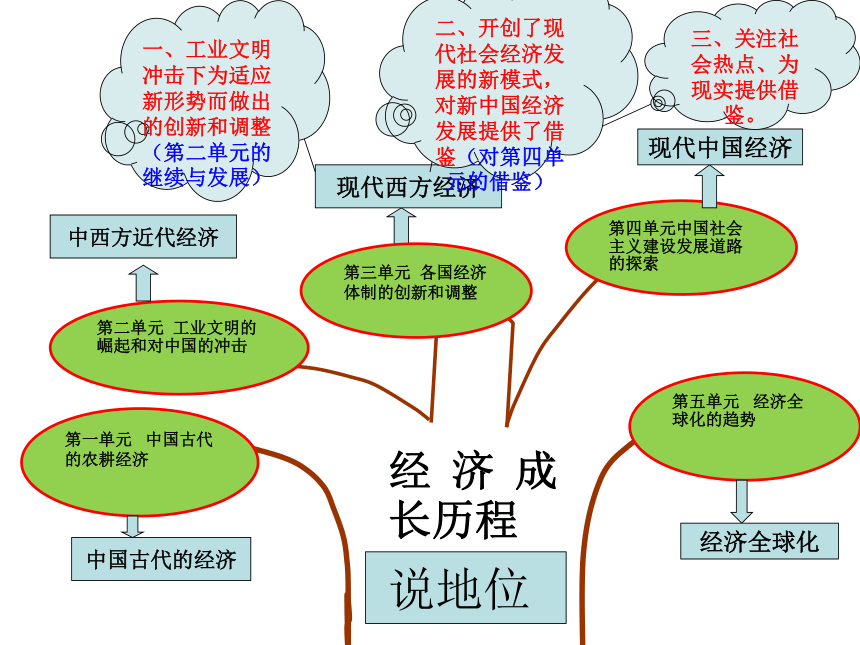

经济成长历程说地位 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击第四单元中国社会主义建设发展道路的探索第五单元 经济全球化的趋势中国古代的经济中西方近代经济现代西方经济现代中国经济经济全球化一、工业文明冲击下为适应新形势而做出的创新和调整(第二单元的继续与发展)

二、开创了现代社会经济发展的新模式,对新中国经济发展提供了借鉴(对第四单元的借鉴)三、关注社会热点、为现实提供借鉴。第三单元 各国经济体制的创新和调整苏联社会主义经济体制的建立和调整

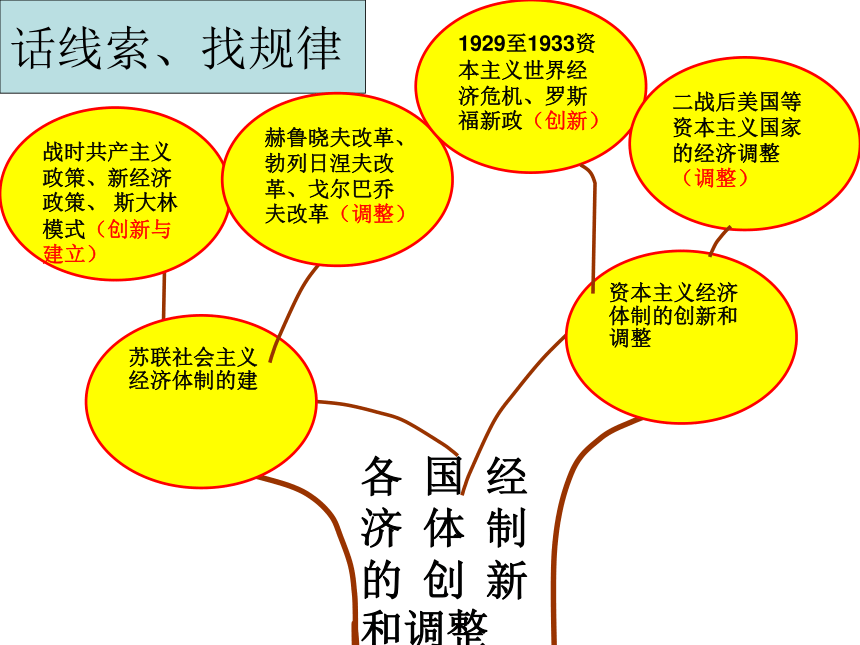

各国经济体制的创新和调整话线索、找规律 战时共产主义政策、新经济政策、 斯大林模式(创新与建立)赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革(调整)1929至1933资本主义世界经济危机、罗斯福新政(创新)二战后美国等资本主义国家的经济调整(调整)资本主义经济体制的创新和调整

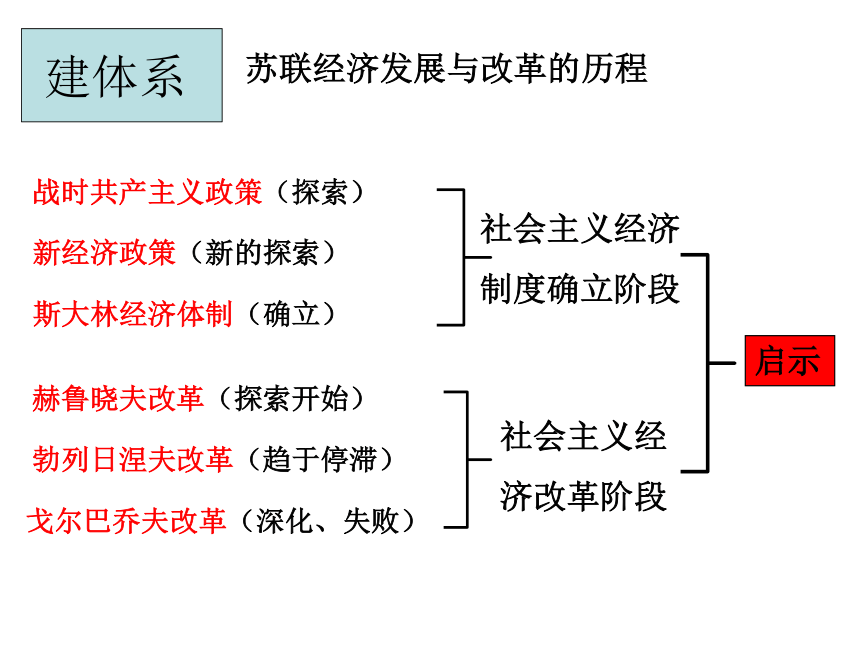

苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(探索开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)社会主义经济

制度确立阶段社会主义经

济改革阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)启示建体系 【自主复习】(8分钟)

结合课本,自主背诵,完成以下问题:1、战时共产主义、新经济政策背景、内容、评价?

2、斯大林体制确立过程、表现、影响?

3、苏联经济改革代表人物、措施、评价?

4、1929-1933年经济危机背景、特点、影响?

5、罗斯福新政措施、实质、影响?

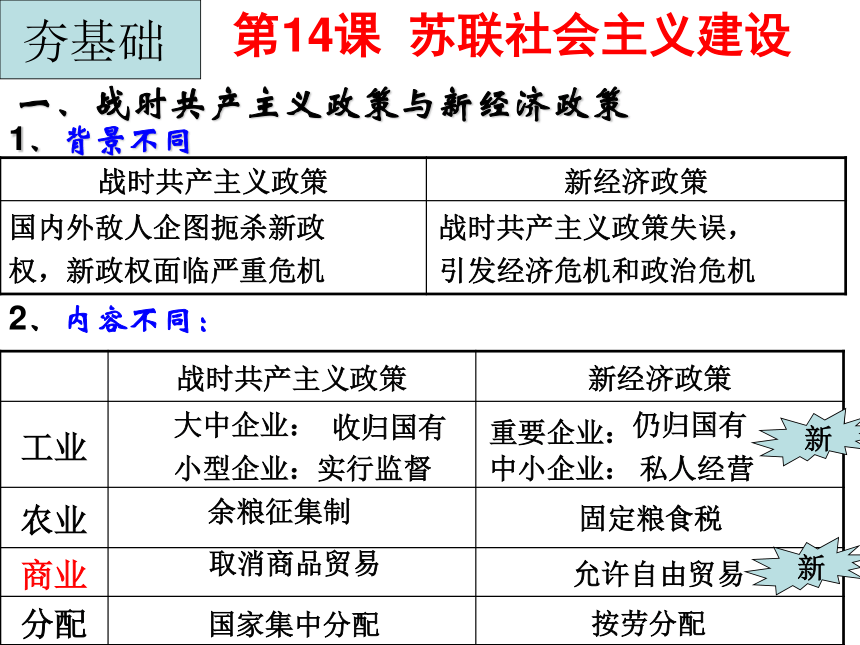

6、战后资本主义经济调整措施、评价?(要求:速记速背,组内互背8分钟)一、战时共产主义政策与新经济政策1、背景不同2、内容不同:收归国有大中企业:小型企业:实行监督重要企业:仍归国有中小企业:私人经营余粮征集制固定粮食税取消商品贸易允许自由贸易按劳分配国家集中分配第14课 苏联社会主义建设夯基础 国内外敌人企图扼杀新政

权,新政权面临严重危机战时共产主义政策失误,

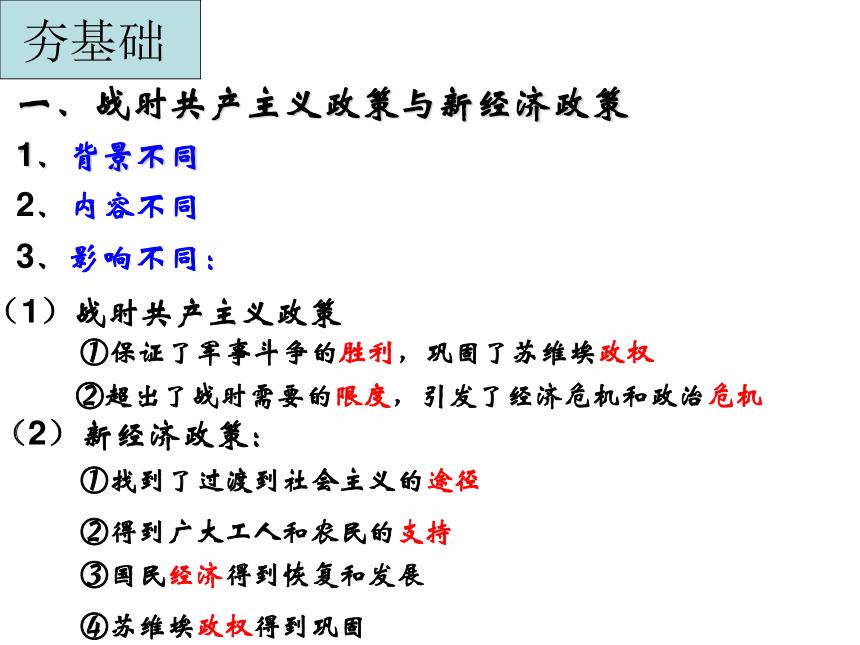

引发经济危机和政治危机新新一、战时共产主义政策与新经济政策1、背景不同2、内容不同3、影响不同:①保证了军事斗争的胜利,巩固了苏维埃政权②超出了战时需要的限度,引发了经济危机和政治危机(1)战时共产主义政策夯基础 (2)新经济政策:①找到了过渡到社会主义的途径②得到广大工人和农民的支持③国民经济得到恢复和发展④苏维埃政权得到巩固 对点训练一:

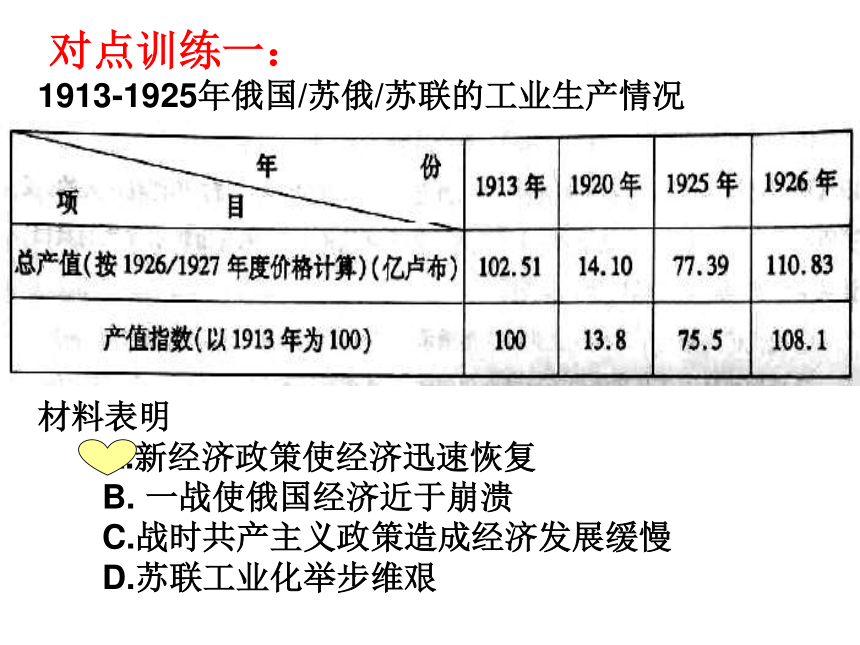

1913-1925年俄国/苏俄/苏联的工业生产情况

材料表明

A.新经济政策使经济迅速恢复

B. 一战使俄国经济近于崩溃

C.战时共产主义政策造成经济发展缓慢

D.苏联工业化举步维艰1、经济建设:

2、表现:

三、斯大林模式(1936年)工业化;农业集体化;五年计划;①所有制形式:②管理体制:③调节手段:④管理手段:单一的公有制高度集中排斥市场的指令性计划经济行政手段1)积极:

2)消极:①1937年实现工业化;②欧一世二;③为反法西斯奠定基础;①国民经济比例失调;②生活水平不高;③压抑农民和企业积极性;3.影响斯大林模式的经验和教训经验(成)教训(败)从积极作用中概括从消极影响中概括体现了社会主义优越性,可集中人力、物力、财力发挥重要作用比例失调、

人民不满、

高度集中的体制、处理好农轻重比例关系注意维护人民利益计划市场结合、遵循经济规律总之:要

符合国情

实事求是鉴现实 注意方法的总结赫鲁晓夫赫鲁晓夫勃列日涅夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫戈尔巴乔夫戈尔巴乔夫第17课 苏联的经济体制改革工业工业农业农业农工工局部局部根本否否是否否否一定成效

最终失败一定成效

最终失败完全失败局部调整、目标、思路、个人作风局部调整、

保守停滞军备竞赛加速发展、经济改革不切实际、政治改革

苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的唯一模式。

1、任何一种经济体制的建立,都必须从本国国情出发,必须与本国的生产力水平相适应,必须符合经济发展规律,必须随着时代变化进行调整。

2、改革是社会主义不断完善和保持自身活力的重要手段。

3、社会主义改革应该以经济建设为中心,要坚持社会主义方向,要以正确的理论为指导,要从本国实际情况出发。

说启示 对点训练二:

斯大林说:“苏维埃国家在原则上不能靠采取如劫掠殖民地或战败国人民一类的龌龊办法吸收工业化资金。至于借用外债的这种办法,苏联却没有加以利用的机会,因为资本主义国家拒绝贷款给苏联。”为摆脱这一困境,苏联实施了

A.农业集体化政策

B.新经济政策

C.战时共产主义政策

D.社会主义工业化政策 一、1929年—1933年经济大危机原因 根本原因:资本主义的基本矛盾 具体原因:产销矛盾; 股票投机过度开始爆发: 表现: 银行倒闭、企业破产、生产下降、失业剧增特点: 波及范围广、持续时间长,破坏性强大 影响 经济上:世界经济更加混乱,危机加深政治上:社会动荡,法西斯势力抬头,

资本主义面临严重政治危机国际关系:日趋恶化 纽约股市崩溃 第15课 大萧条与罗斯福新政国内:二、罗斯福新政 1933年

1、背景:

胡佛自由放任政策的失败,罗斯福任总统、经济危机、借鉴苏联 核心:扩大消费,调整供需矛盾在坚持资本主义自由民主制和市场经济的前提下,

政府通过立法对社会进行全面干预。3.实质:维护资本制度前提下,调整生产关系4.影响:1)直:缓解危机

2)间:巩固政权,遏制反法西斯势力

3)深远:开创国家干预经济的模式

(国家垄断资本主义)方法指导:

评价=实质(性质)+积极影响+消极影响(局限性)判断题

1.罗斯福新政帮助美国消除了经济危机。

2.罗斯福新政表明美国放弃自由企业制度。

3.罗斯福新政表明美国放弃自由放任政策。(没改变制度,经济危机具有周期性)(维持资本主义制度,允许企业自由竞争)(采用国家干预)一、经济大危机 1929-1933二、罗斯福新政 1933年

三、凯恩斯主义(理论)第15课 大萧条与罗斯福新政开始

广泛运用

失去主流经济危机后(20年代末30年代初)二战后(50-70S)滞胀危机发生后 小结:1.重商主义、自由主义和凯恩斯主义的思想 工场手工业自由资本主义垄断资本主义对点训练三:

1920-1929年,美国工厂生产率增长了55%,工人的工资增长2%,而农业工人的工资还不到非农业工人的40%;到1929年,美国国家财富的3/5由占总人口2%的人拥有。上述材料反映出当时的美国

A.国民经济结构严重失调??

B.供需矛盾逐步加深

C.自由放任导致生产萧条??

D.金融市场投机严重第19课 战后资本主义的新变化 1)二战后经济重建的需要

2)对经济危机的反思

3)罗斯福新政提供成功的范例

4)凯恩斯主义提供理论的指导

5)社会主义国家的启示

6)第三次科技革命的影响(根)生产力发展1.原因一、战后资本主义调整一、战后资本主义调整1.原因2.措施1)国有化 2)经济计划

3)财政调节 4)福利国家(分配)国家大力干预经济企业自我调整1)人民资本主义(资本走向)

2)经营者革命(社会结构)3.结果50S-70S“黄金时期”—73年“滞胀”—第三产业、 “知识经济”减少···出售···削减···有人曾举例说,知识经济就是南达科他州的一个农民,他种植遗传基因作物,驾驶有全球卫星定位系统的拖拉机,知识经济就是衣阿华州的一家保险公司,它用软件来减少管理层次,并给予工人更大的责任和自主权;知识经济是华盛顿一家纺织公司,它用因特网收到世界各地客户的订单。

知识经济(新经济) “新经济”:是指不同于传统经济──工业经济的一种新型经济,也称知识经济,90S产生。与依靠物资和资本等这样一些生产要素投入的经济增长相区别,现代经济的增长则越来越依赖于其中的知识含量的增长。 对点训练四:

20世纪70年代初,美国和西欧主要资本主义国家出现经济增长停滞、物价持续猛涨的现象,各国立即进行调整,减少国家对经济的干预。“调整”的实质是

A.资本主义制度的自我完善

B.恢复自由放任政策

C.扩大“福利国家”规模

D.放弃凯恩斯主义理论学者李述森在一篇文章中论述道:“俄罗斯传统的核心是民族主义,是强国的诉求。要强国就必须大力发展工业,尤其是重工业。为了在短时间内达到这一目标,就必须以强制措施将全体居民控制起来,特别是要控制农业,榨取农业。”材料论及的是

A.战时共产主义政策 B.斯大林体制

C.赫鲁晓夫改革 D.新经济政策

1 .罗斯福新政与资本主义运行机制的调节

(1)了解1929~1933年资本主义世界经济危机爆发的原因、特点

和影响,认识罗斯福新政的历史背景。

(2)列举罗斯福新政的主要内容,认识罗斯福新政的特点,探讨其

在资本主义自我调节机制形成中的作用。

(3)以第二次世界大战后美国等国家为例,分析当代资本主义的新

变化。

2.苏联社会主义建设的经验与教训

(1)了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主

义政策向新经济政策转变的必要性。

(2)列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。

(3)概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会

主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。第一单元 中国古代的农耕经济

经济成长历程说地位 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击第四单元中国社会主义建设发展道路的探索第五单元 经济全球化的趋势中国古代的经济中西方近代经济现代西方经济现代中国经济经济全球化一、工业文明冲击下为适应新形势而做出的创新和调整(第二单元的继续与发展)

二、开创了现代社会经济发展的新模式,对新中国经济发展提供了借鉴(对第四单元的借鉴)三、关注社会热点、为现实提供借鉴。第三单元 各国经济体制的创新和调整苏联社会主义经济体制的建立和调整

各国经济体制的创新和调整话线索、找规律 战时共产主义政策、新经济政策、 斯大林模式(创新与建立)赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革(调整)1929至1933资本主义世界经济危机、罗斯福新政(创新)二战后美国等资本主义国家的经济调整(调整)资本主义经济体制的创新和调整

苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(探索开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)社会主义经济

制度确立阶段社会主义经

济改革阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)启示建体系 【自主复习】(8分钟)

结合课本,自主背诵,完成以下问题:1、战时共产主义、新经济政策背景、内容、评价?

2、斯大林体制确立过程、表现、影响?

3、苏联经济改革代表人物、措施、评价?

4、1929-1933年经济危机背景、特点、影响?

5、罗斯福新政措施、实质、影响?

6、战后资本主义经济调整措施、评价?(要求:速记速背,组内互背8分钟)一、战时共产主义政策与新经济政策1、背景不同2、内容不同:收归国有大中企业:小型企业:实行监督重要企业:仍归国有中小企业:私人经营余粮征集制固定粮食税取消商品贸易允许自由贸易按劳分配国家集中分配第14课 苏联社会主义建设夯基础 国内外敌人企图扼杀新政

权,新政权面临严重危机战时共产主义政策失误,

引发经济危机和政治危机新新一、战时共产主义政策与新经济政策1、背景不同2、内容不同3、影响不同:①保证了军事斗争的胜利,巩固了苏维埃政权②超出了战时需要的限度,引发了经济危机和政治危机(1)战时共产主义政策夯基础 (2)新经济政策:①找到了过渡到社会主义的途径②得到广大工人和农民的支持③国民经济得到恢复和发展④苏维埃政权得到巩固 对点训练一:

1913-1925年俄国/苏俄/苏联的工业生产情况

材料表明

A.新经济政策使经济迅速恢复

B. 一战使俄国经济近于崩溃

C.战时共产主义政策造成经济发展缓慢

D.苏联工业化举步维艰1、经济建设:

2、表现:

三、斯大林模式(1936年)工业化;农业集体化;五年计划;①所有制形式:②管理体制:③调节手段:④管理手段:单一的公有制高度集中排斥市场的指令性计划经济行政手段1)积极:

2)消极:①1937年实现工业化;②欧一世二;③为反法西斯奠定基础;①国民经济比例失调;②生活水平不高;③压抑农民和企业积极性;3.影响斯大林模式的经验和教训经验(成)教训(败)从积极作用中概括从消极影响中概括体现了社会主义优越性,可集中人力、物力、财力发挥重要作用比例失调、

人民不满、

高度集中的体制、处理好农轻重比例关系注意维护人民利益计划市场结合、遵循经济规律总之:要

符合国情

实事求是鉴现实 注意方法的总结赫鲁晓夫赫鲁晓夫勃列日涅夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫戈尔巴乔夫戈尔巴乔夫第17课 苏联的经济体制改革工业工业农业农业农工工局部局部根本否否是否否否一定成效

最终失败一定成效

最终失败完全失败局部调整、目标、思路、个人作风局部调整、

保守停滞军备竞赛加速发展、经济改革不切实际、政治改革

苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的唯一模式。

1、任何一种经济体制的建立,都必须从本国国情出发,必须与本国的生产力水平相适应,必须符合经济发展规律,必须随着时代变化进行调整。

2、改革是社会主义不断完善和保持自身活力的重要手段。

3、社会主义改革应该以经济建设为中心,要坚持社会主义方向,要以正确的理论为指导,要从本国实际情况出发。

说启示 对点训练二:

斯大林说:“苏维埃国家在原则上不能靠采取如劫掠殖民地或战败国人民一类的龌龊办法吸收工业化资金。至于借用外债的这种办法,苏联却没有加以利用的机会,因为资本主义国家拒绝贷款给苏联。”为摆脱这一困境,苏联实施了

A.农业集体化政策

B.新经济政策

C.战时共产主义政策

D.社会主义工业化政策 一、1929年—1933年经济大危机原因 根本原因:资本主义的基本矛盾 具体原因:产销矛盾; 股票投机过度开始爆发: 表现: 银行倒闭、企业破产、生产下降、失业剧增特点: 波及范围广、持续时间长,破坏性强大 影响 经济上:世界经济更加混乱,危机加深政治上:社会动荡,法西斯势力抬头,

资本主义面临严重政治危机国际关系:日趋恶化 纽约股市崩溃 第15课 大萧条与罗斯福新政国内:二、罗斯福新政 1933年

1、背景:

胡佛自由放任政策的失败,罗斯福任总统、经济危机、借鉴苏联 核心:扩大消费,调整供需矛盾在坚持资本主义自由民主制和市场经济的前提下,

政府通过立法对社会进行全面干预。3.实质:维护资本制度前提下,调整生产关系4.影响:1)直:缓解危机

2)间:巩固政权,遏制反法西斯势力

3)深远:开创国家干预经济的模式

(国家垄断资本主义)方法指导:

评价=实质(性质)+积极影响+消极影响(局限性)判断题

1.罗斯福新政帮助美国消除了经济危机。

2.罗斯福新政表明美国放弃自由企业制度。

3.罗斯福新政表明美国放弃自由放任政策。(没改变制度,经济危机具有周期性)(维持资本主义制度,允许企业自由竞争)(采用国家干预)一、经济大危机 1929-1933二、罗斯福新政 1933年

三、凯恩斯主义(理论)第15课 大萧条与罗斯福新政开始

广泛运用

失去主流经济危机后(20年代末30年代初)二战后(50-70S)滞胀危机发生后 小结:1.重商主义、自由主义和凯恩斯主义的思想 工场手工业自由资本主义垄断资本主义对点训练三:

1920-1929年,美国工厂生产率增长了55%,工人的工资增长2%,而农业工人的工资还不到非农业工人的40%;到1929年,美国国家财富的3/5由占总人口2%的人拥有。上述材料反映出当时的美国

A.国民经济结构严重失调??

B.供需矛盾逐步加深

C.自由放任导致生产萧条??

D.金融市场投机严重第19课 战后资本主义的新变化 1)二战后经济重建的需要

2)对经济危机的反思

3)罗斯福新政提供成功的范例

4)凯恩斯主义提供理论的指导

5)社会主义国家的启示

6)第三次科技革命的影响(根)生产力发展1.原因一、战后资本主义调整一、战后资本主义调整1.原因2.措施1)国有化 2)经济计划

3)财政调节 4)福利国家(分配)国家大力干预经济企业自我调整1)人民资本主义(资本走向)

2)经营者革命(社会结构)3.结果50S-70S“黄金时期”—73年“滞胀”—第三产业、 “知识经济”减少···出售···削减···有人曾举例说,知识经济就是南达科他州的一个农民,他种植遗传基因作物,驾驶有全球卫星定位系统的拖拉机,知识经济就是衣阿华州的一家保险公司,它用软件来减少管理层次,并给予工人更大的责任和自主权;知识经济是华盛顿一家纺织公司,它用因特网收到世界各地客户的订单。

知识经济(新经济) “新经济”:是指不同于传统经济──工业经济的一种新型经济,也称知识经济,90S产生。与依靠物资和资本等这样一些生产要素投入的经济增长相区别,现代经济的增长则越来越依赖于其中的知识含量的增长。 对点训练四:

20世纪70年代初,美国和西欧主要资本主义国家出现经济增长停滞、物价持续猛涨的现象,各国立即进行调整,减少国家对经济的干预。“调整”的实质是

A.资本主义制度的自我完善

B.恢复自由放任政策

C.扩大“福利国家”规模

D.放弃凯恩斯主义理论学者李述森在一篇文章中论述道:“俄罗斯传统的核心是民族主义,是强国的诉求。要强国就必须大力发展工业,尤其是重工业。为了在短时间内达到这一目标,就必须以强制措施将全体居民控制起来,特别是要控制农业,榨取农业。”材料论及的是

A.战时共产主义政策 B.斯大林体制

C.赫鲁晓夫改革 D.新经济政策

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势