人教版高中物理选修3-5 第19章 第8节 粒子与宇宙共29张PPT

文档属性

| 名称 | 人教版高中物理选修3-5 第19章 第8节 粒子与宇宙共29张PPT |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-06-14 08:35:42 | ||

图片预览

文档简介

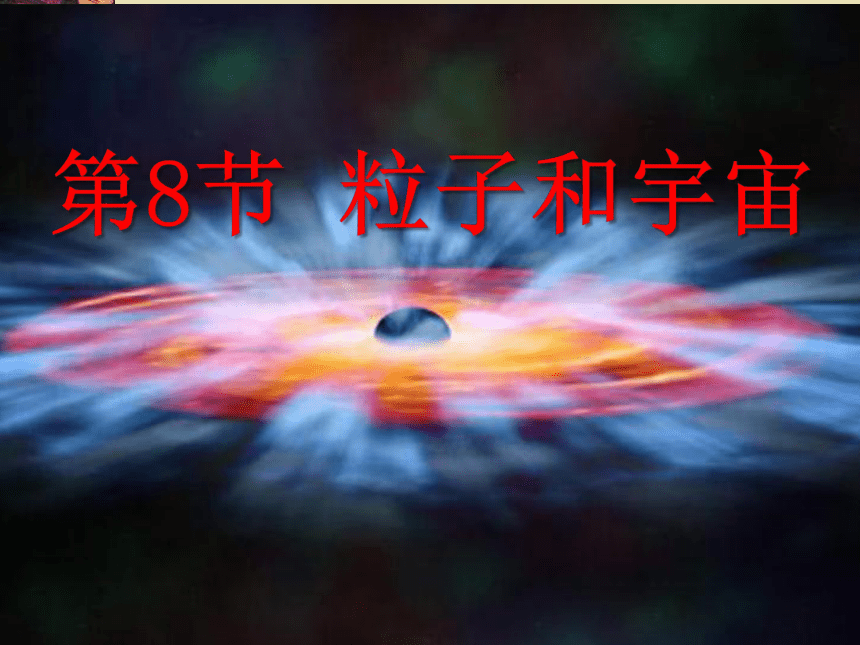

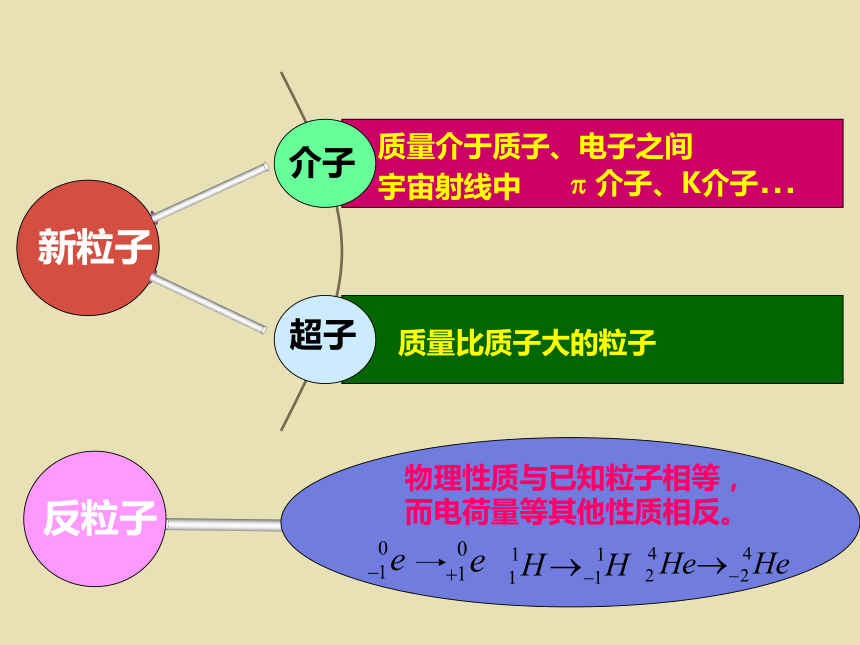

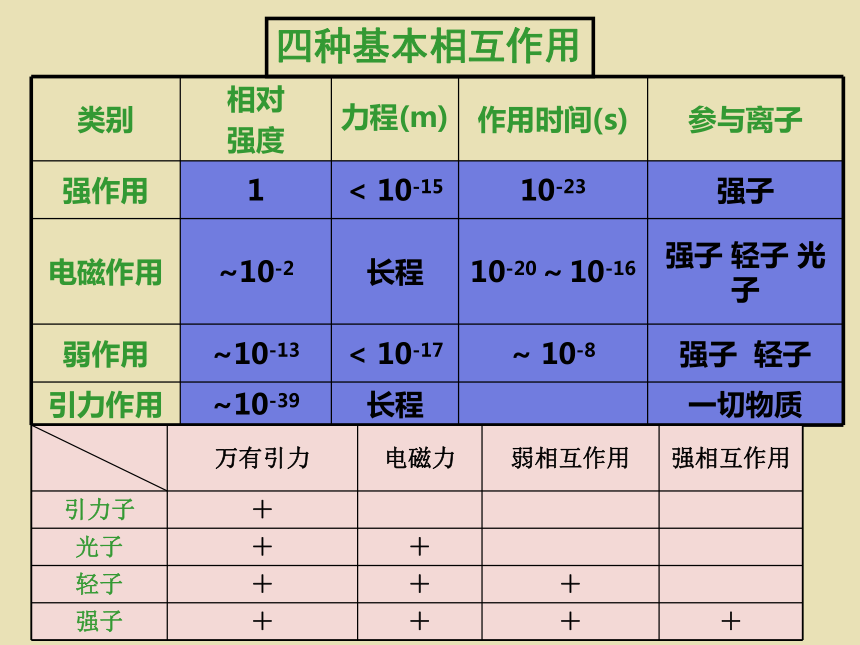

课件29张PPT。第8节 粒子和宇宙1803年

道尔顿发现原子 1897年汤姆逊

发现电子1919年

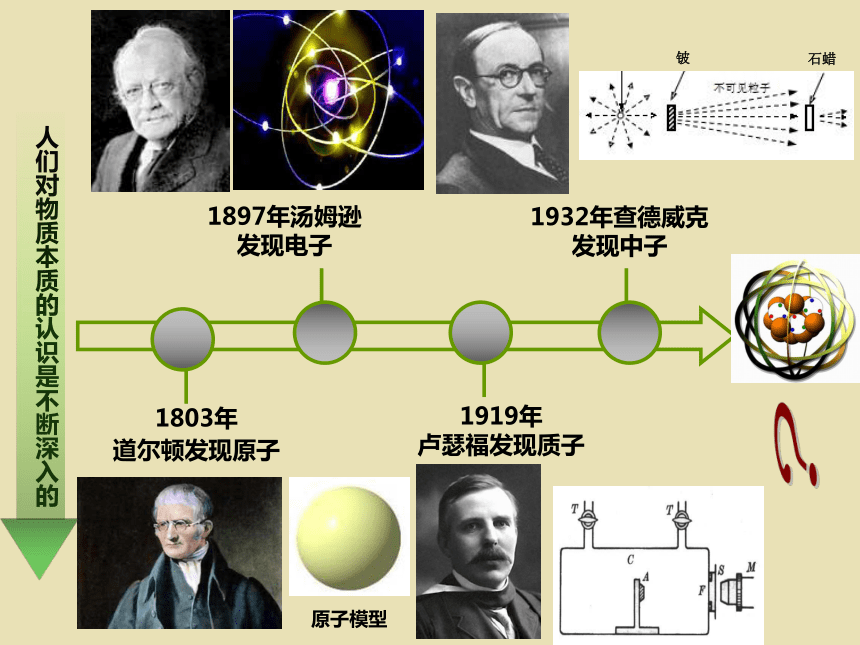

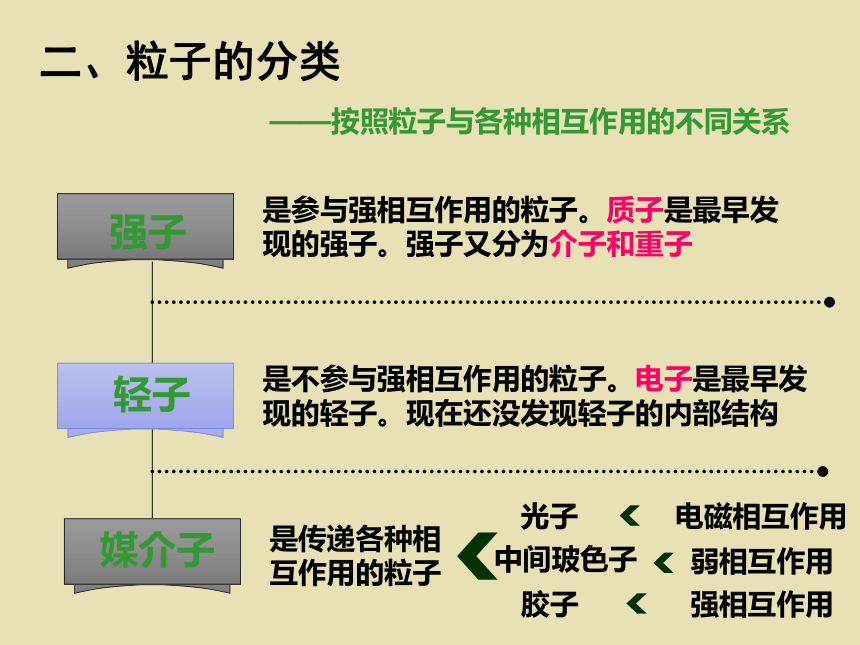

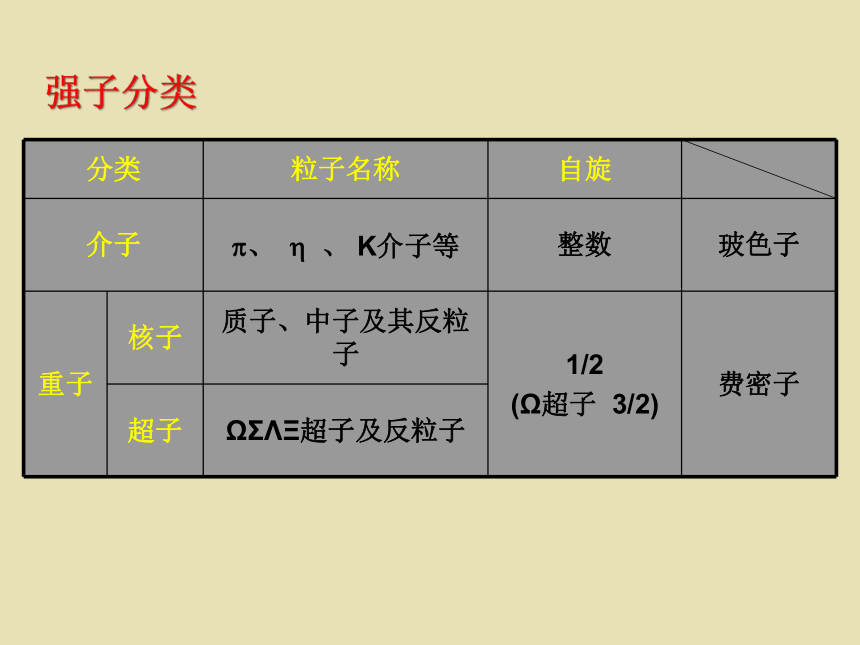

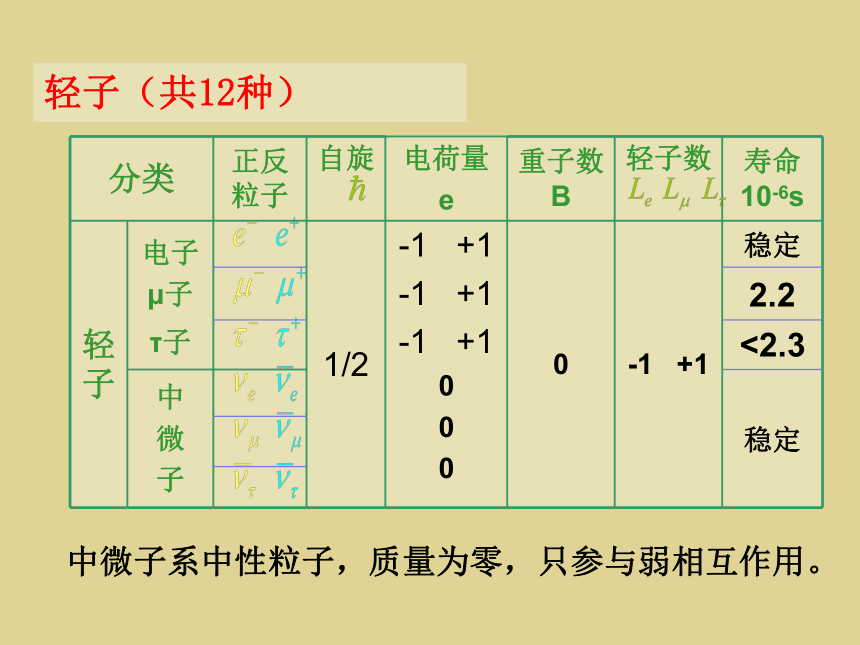

卢瑟福发现质子1932年查德威克发现中子?粒子的分类(泡利原理):基本粒子新粒子“基本粒子”不基本一、“基本粒子”不基本介子宇宙射线中质量介于质子、电子之间? 介子、K介子…质量比质子大的粒子物理性质与已知粒子相等,而电荷量等其他性质相反。新粒子是参与强相互作用的粒子。质子是最早发现的强子。强子又分为介子和重子是传递各种相互作用的粒子二、粒子的分类强子轻子媒介子是不参与强相互作用的粒子。电子是最早发现的轻子。现在还没发现轻子的内部结构光子中间玻色子胶子电磁相互作用弱相互作用强相互作用——按照粒子与各种相互作用的不同关系强子分类轻子(共12种)中微子系中性粒子,质量为零,只参与弱相互作用。四种基本相互作用相互作用是通过交换一定粒子实现的 引力子尚未被实验证实 弱电统一理论:电磁相互作用和弱相互作用被看作是一种相互作用。大统一理论试图将强、电、弱三种相互作用统一起来。1983年,鲁比亚实验组在高能质子—反质子对撞试验中发现了W +、W -和 Z0 粒子。为60年代提出的弱电统一理论提供了实验上的支持。欧洲核子中心高能质子同步加速器上的UAI 探测器强子结构的夸克模型 强子结构夸克模型 (1964年 ) :

介子(夸克和反夸克组成) 重子(三个夸克组成)粲夸克 c 底夸克 b 顶夸克 t夸克模型的提出是物理学发展中的一个重大突破

电子电荷不再是电荷的最小单元,即存在分数电荷

目前人们对夸克的认识还是很初步的,科学家们直到今天都还未捕捉到自由的夸克。

夸克不能以自由的状态单个出现,这种性质称为夸克的“禁闭”

能否解放被禁闭的夸克,是21世纪物理学面临的重大课题之一 返回主页三、宇宙的演化大爆炸理论 (The Big Bang Theory)

宇宙从一个“奇点”爆炸产生大爆炸是在无限的宇宙各处同时产生

时间的零点大爆炸大爆炸后10^-43秒:约10^32度,宇宙从量子涨落背景出现,这个阶段称为普朗克时期。在此之前,宇宙的密度可能超过每立方厘米10^94克,超过质子密度10^78倍,物理学上所有的力都是一种。在这个阶段,宇宙已经冷却到引力可以分离出来,开始独立存在,存在传递引力相互作用的引力子。宇宙中的其他力(强、弱相互作用和电磁相互作用)仍为一体。大爆炸后0.01秒:约1000亿度,光子、电子、中微子为主,质子中子仅占10亿分之一,热平衡态,体系急剧膨胀,温度和密度不断下降。

大爆炸后0.1秒后:约300亿度,中子质子比从1.0下降到0.61。

大爆炸后1秒后:约100亿度,中微子向外逃逸,正负电子湮没反应出现,核力尚不足束缚中子和质子。

大爆炸后10秒后:约30亿度,核时期,氢、氦类稳定原子核(化学元素)形成。当宇宙冷却到10^9开尔文以下(约100秒后),粒子转变不可能发生了。核合成计算指出,重子密度仅占拓扑平宇宙所需物质的2%~5%,强烈暗示了其他物质能量的形式(非重子暗物质和暗能量)充满了宇宙大爆炸后35分钟后:约3亿度,原初核合成过程停止,尚不能形成中性原子。大爆炸后30万年后:约3000度,化学结合作用使中性原子形成,宇宙主要成分为气态物质,并逐步在自引力作用下凝聚成密度较高的气体云块,直至恒星和恒星系统。

量子真空在暴涨期达到全盛,之后便以暗能量的形式弥漫于全宇宙,且随着物质和辐射密度迅速减小,暗能量越来越明显。暗能量可能占据宇宙总能量密度的2/3[2] ,从而推动了宇宙加速膨胀。恒星的演化 星云团恒星诞生氢核聚变白矮星、中子星、黑洞氦核聚变恒星的演化恒星演化就是一颗恒星诞生,成长成熟到衰老死亡的过程,恒星演化是十分缓慢的过程。天文学家根据对各种各样的恒星的观测和理论研究,弄清楚了恒星的一生是怎样从孕育到诞生,再从成长到成熟,最后到衰老、死亡的整个过程。恒星演化论,是天文学中,关于恒星在其生命期内演化的理论。形成恒星的演化开始于巨分子云。一个星系中大多数虚空的密度是每立方厘米大约0.1到1个原子,但是巨分子云的密度是每立方厘米数百万个原子。一个巨分子云包含数十万到数千万个太阳质量,直径为50到300光年。

在巨分子云环绕星系旋转时,一些事件可能造成它的引力坍缩。巨分子云可能互相冲撞,或者穿越旋臂的稠密部分。邻近的超新星爆发抛出的高速物质也可能是触发因素之一。最后,星系碰撞造成的星云压缩和扰动也可能形成大量恒星。。

成年期恒星有不同的颜色和大小。从高热的蓝色到冷却的红色,从0.5到20个太阳质量。

恒星演化 恒星的亮度和颜色依赖于其表面温度,而表面温度则依赖于恒星的质量。大质量的恒星需要比较多的能量来抵抗对外壳的引力,燃烧氢的速度也快得多。小而冷的红矮星会缓慢地燃烧氢,可能在此序列上停留数千亿年,而大而热的超巨星会在仅仅几百万年之后就离开主星序。像太阳这样的中等恒星会在此序列上停留一百亿年。太阳也位于主星序上,被认为是处于中年期。在恒星燃烧完核心中的氢之后,就会离开主星序。中年期在形成几百万到几千亿年之后,恒星会消耗完核心中的氢。大质量的恒星会比小质量的恒星更快消耗完核心的氢。在消耗完核心中的氢之后,核心部分的核反应会停止,而留下一个氦核。

赫-罗图揭示了恒星演化的重要规律 失去了抵抗重力的核反应能量之后,恒星的外壳开始引力坍缩。核心的温度和压力像恒星形成过程中一样升高,但是在一个更高的层次上。一旦核心的温度达到了1亿开氏度,核心就开始进行氦聚变,重新通过核聚变产生能量来抵抗引力。恒星质量不足以产生氦聚变的会释放热能,逐渐冷却,成为白矮星。达到红巨星阶段时,0.4到3.4太阳质量的恒星的外壳会向外膨胀,而核心向内压缩,产生将氦聚变成碳的核反应。聚变会重新产生能量,暂时缓解恒星的死亡过程。对于太阳大小的恒星,此过程大约持续十亿年。

氦燃烧对温度极其敏感,造成很大的不稳定。巨大的波动会使得外壳获得足够的动能脱离恒星,成为行星状星云。行星状星云中心留下的核心会逐渐冷却,成为小而致密的白矮星,通常具有0.6倍太阳质量,但是只有一个地球大小大质量恒星

在超出5倍太阳质量的恒星的外壳膨胀成为红超巨星之后,其核心开始被重力压缩,温度和密度的上升会触发一系列聚变反应。这些聚变反应会生成越来越重的元素,产生的能量会暂时延缓恒星的坍缩。

行星状星云 最终,聚变逐步到达元素周期表的下层,硅开始聚合成铁。在这之前,恒星通过这些核聚变获得能量,但是铁不能通过聚变释放能量,相反,铁聚变需要吸收能量。这会造成没有能量来对抗重力,而核心几乎立刻产生坍缩在一些超新星之中,电子被压入原子核,和质子结合成为中子。使得原子核互相排斥的电磁力消失之后,恒星成为一团密集的中子。这样的恒星被称为中子星。

中子星的大小不超过一个大城市,但是极其致密。猎户座大星云,距太阳系约1700光年,在冬季的南部天空肉眼依稀可见。粒子物理和宇宙学殊途同归谢谢!

道尔顿发现原子 1897年汤姆逊

发现电子1919年

卢瑟福发现质子1932年查德威克发现中子?粒子的分类(泡利原理):基本粒子新粒子“基本粒子”不基本一、“基本粒子”不基本介子宇宙射线中质量介于质子、电子之间? 介子、K介子…质量比质子大的粒子物理性质与已知粒子相等,而电荷量等其他性质相反。新粒子是参与强相互作用的粒子。质子是最早发现的强子。强子又分为介子和重子是传递各种相互作用的粒子二、粒子的分类强子轻子媒介子是不参与强相互作用的粒子。电子是最早发现的轻子。现在还没发现轻子的内部结构光子中间玻色子胶子电磁相互作用弱相互作用强相互作用——按照粒子与各种相互作用的不同关系强子分类轻子(共12种)中微子系中性粒子,质量为零,只参与弱相互作用。四种基本相互作用相互作用是通过交换一定粒子实现的 引力子尚未被实验证实 弱电统一理论:电磁相互作用和弱相互作用被看作是一种相互作用。大统一理论试图将强、电、弱三种相互作用统一起来。1983年,鲁比亚实验组在高能质子—反质子对撞试验中发现了W +、W -和 Z0 粒子。为60年代提出的弱电统一理论提供了实验上的支持。欧洲核子中心高能质子同步加速器上的UAI 探测器强子结构的夸克模型 强子结构夸克模型 (1964年 ) :

介子(夸克和反夸克组成) 重子(三个夸克组成)粲夸克 c 底夸克 b 顶夸克 t夸克模型的提出是物理学发展中的一个重大突破

电子电荷不再是电荷的最小单元,即存在分数电荷

目前人们对夸克的认识还是很初步的,科学家们直到今天都还未捕捉到自由的夸克。

夸克不能以自由的状态单个出现,这种性质称为夸克的“禁闭”

能否解放被禁闭的夸克,是21世纪物理学面临的重大课题之一 返回主页三、宇宙的演化大爆炸理论 (The Big Bang Theory)

宇宙从一个“奇点”爆炸产生大爆炸是在无限的宇宙各处同时产生

时间的零点大爆炸大爆炸后10^-43秒:约10^32度,宇宙从量子涨落背景出现,这个阶段称为普朗克时期。在此之前,宇宙的密度可能超过每立方厘米10^94克,超过质子密度10^78倍,物理学上所有的力都是一种。在这个阶段,宇宙已经冷却到引力可以分离出来,开始独立存在,存在传递引力相互作用的引力子。宇宙中的其他力(强、弱相互作用和电磁相互作用)仍为一体。大爆炸后0.01秒:约1000亿度,光子、电子、中微子为主,质子中子仅占10亿分之一,热平衡态,体系急剧膨胀,温度和密度不断下降。

大爆炸后0.1秒后:约300亿度,中子质子比从1.0下降到0.61。

大爆炸后1秒后:约100亿度,中微子向外逃逸,正负电子湮没反应出现,核力尚不足束缚中子和质子。

大爆炸后10秒后:约30亿度,核时期,氢、氦类稳定原子核(化学元素)形成。当宇宙冷却到10^9开尔文以下(约100秒后),粒子转变不可能发生了。核合成计算指出,重子密度仅占拓扑平宇宙所需物质的2%~5%,强烈暗示了其他物质能量的形式(非重子暗物质和暗能量)充满了宇宙大爆炸后35分钟后:约3亿度,原初核合成过程停止,尚不能形成中性原子。大爆炸后30万年后:约3000度,化学结合作用使中性原子形成,宇宙主要成分为气态物质,并逐步在自引力作用下凝聚成密度较高的气体云块,直至恒星和恒星系统。

量子真空在暴涨期达到全盛,之后便以暗能量的形式弥漫于全宇宙,且随着物质和辐射密度迅速减小,暗能量越来越明显。暗能量可能占据宇宙总能量密度的2/3[2] ,从而推动了宇宙加速膨胀。恒星的演化 星云团恒星诞生氢核聚变白矮星、中子星、黑洞氦核聚变恒星的演化恒星演化就是一颗恒星诞生,成长成熟到衰老死亡的过程,恒星演化是十分缓慢的过程。天文学家根据对各种各样的恒星的观测和理论研究,弄清楚了恒星的一生是怎样从孕育到诞生,再从成长到成熟,最后到衰老、死亡的整个过程。恒星演化论,是天文学中,关于恒星在其生命期内演化的理论。形成恒星的演化开始于巨分子云。一个星系中大多数虚空的密度是每立方厘米大约0.1到1个原子,但是巨分子云的密度是每立方厘米数百万个原子。一个巨分子云包含数十万到数千万个太阳质量,直径为50到300光年。

在巨分子云环绕星系旋转时,一些事件可能造成它的引力坍缩。巨分子云可能互相冲撞,或者穿越旋臂的稠密部分。邻近的超新星爆发抛出的高速物质也可能是触发因素之一。最后,星系碰撞造成的星云压缩和扰动也可能形成大量恒星。。

成年期恒星有不同的颜色和大小。从高热的蓝色到冷却的红色,从0.5到20个太阳质量。

恒星演化 恒星的亮度和颜色依赖于其表面温度,而表面温度则依赖于恒星的质量。大质量的恒星需要比较多的能量来抵抗对外壳的引力,燃烧氢的速度也快得多。小而冷的红矮星会缓慢地燃烧氢,可能在此序列上停留数千亿年,而大而热的超巨星会在仅仅几百万年之后就离开主星序。像太阳这样的中等恒星会在此序列上停留一百亿年。太阳也位于主星序上,被认为是处于中年期。在恒星燃烧完核心中的氢之后,就会离开主星序。中年期在形成几百万到几千亿年之后,恒星会消耗完核心中的氢。大质量的恒星会比小质量的恒星更快消耗完核心的氢。在消耗完核心中的氢之后,核心部分的核反应会停止,而留下一个氦核。

赫-罗图揭示了恒星演化的重要规律 失去了抵抗重力的核反应能量之后,恒星的外壳开始引力坍缩。核心的温度和压力像恒星形成过程中一样升高,但是在一个更高的层次上。一旦核心的温度达到了1亿开氏度,核心就开始进行氦聚变,重新通过核聚变产生能量来抵抗引力。恒星质量不足以产生氦聚变的会释放热能,逐渐冷却,成为白矮星。达到红巨星阶段时,0.4到3.4太阳质量的恒星的外壳会向外膨胀,而核心向内压缩,产生将氦聚变成碳的核反应。聚变会重新产生能量,暂时缓解恒星的死亡过程。对于太阳大小的恒星,此过程大约持续十亿年。

氦燃烧对温度极其敏感,造成很大的不稳定。巨大的波动会使得外壳获得足够的动能脱离恒星,成为行星状星云。行星状星云中心留下的核心会逐渐冷却,成为小而致密的白矮星,通常具有0.6倍太阳质量,但是只有一个地球大小大质量恒星

在超出5倍太阳质量的恒星的外壳膨胀成为红超巨星之后,其核心开始被重力压缩,温度和密度的上升会触发一系列聚变反应。这些聚变反应会生成越来越重的元素,产生的能量会暂时延缓恒星的坍缩。

行星状星云 最终,聚变逐步到达元素周期表的下层,硅开始聚合成铁。在这之前,恒星通过这些核聚变获得能量,但是铁不能通过聚变释放能量,相反,铁聚变需要吸收能量。这会造成没有能量来对抗重力,而核心几乎立刻产生坍缩在一些超新星之中,电子被压入原子核,和质子结合成为中子。使得原子核互相排斥的电磁力消失之后,恒星成为一团密集的中子。这样的恒星被称为中子星。

中子星的大小不超过一个大城市,但是极其致密。猎户座大星云,距太阳系约1700光年,在冬季的南部天空肉眼依稀可见。粒子物理和宇宙学殊途同归谢谢!