人教版高中历史必修二 第一单元 第3课 古代商业的发展 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修二 第一单元 第3课 古代商业的发展 课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-06-16 09:11:41 | ||

图片预览

文档简介

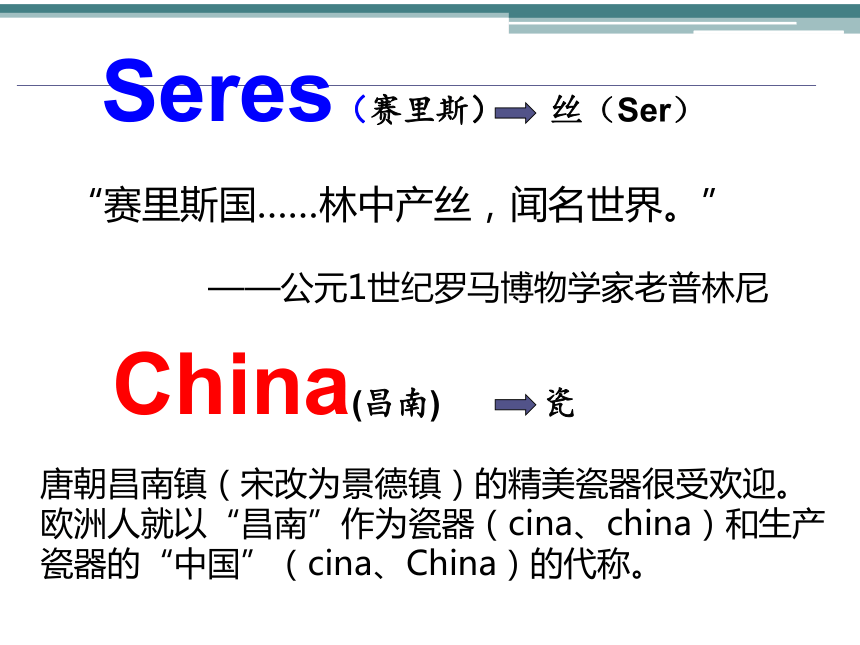

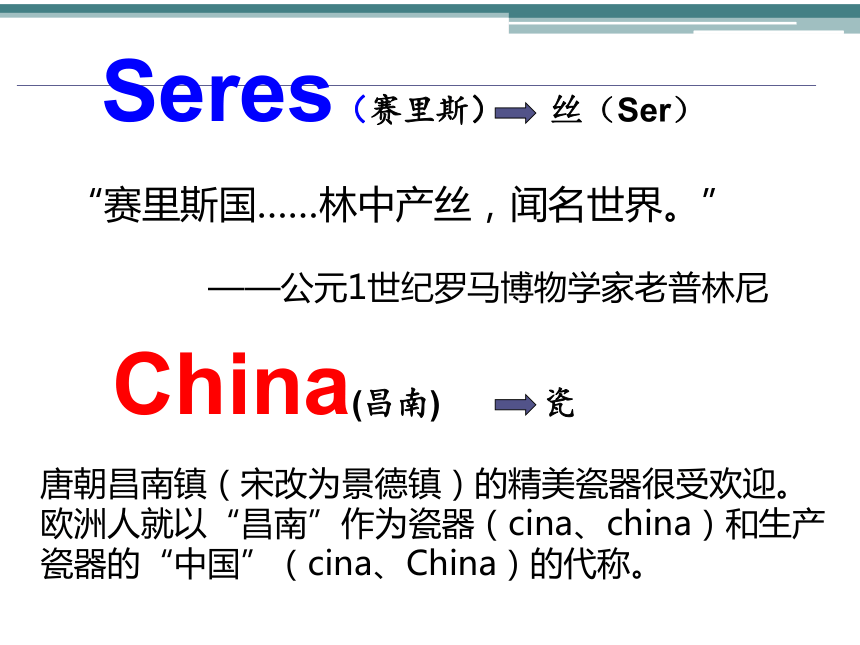

课件32张PPT。Seres(赛里斯) 丝(Ser)“赛里斯国……林中产丝,闻名世界。”

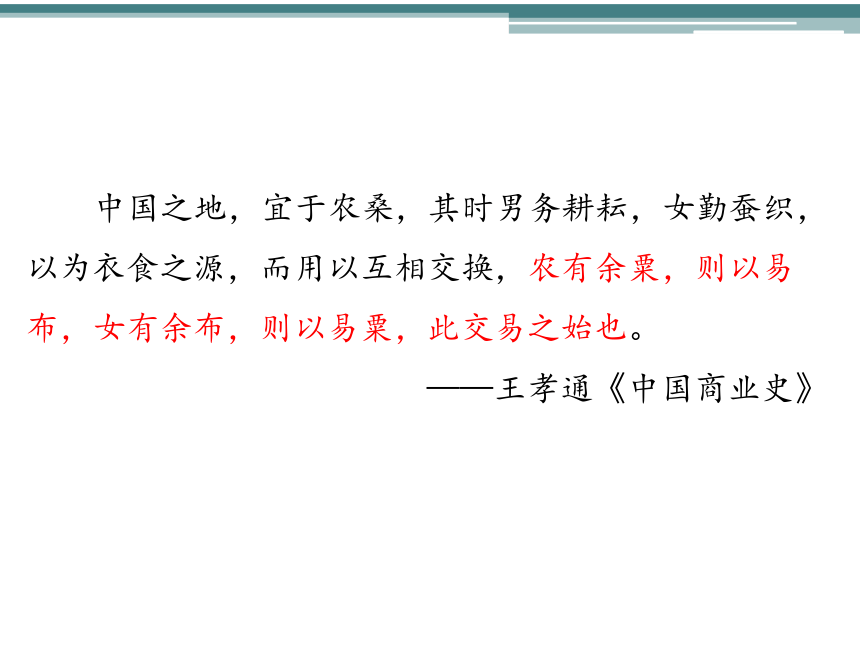

——公元1世纪罗马博物学家老普林尼China(昌南) 瓷唐朝昌南镇(宋改为景德镇)的精美瓷器很受欢迎。欧洲人就以“昌南”作为瓷器(cina、china)和生产瓷器的“中国”(cina、China)的代称。中国之地,宜于农桑,其时男务耕耘,女勤蚕织,以为衣食之源,而用以互相交换,农有余粟,则以易布,女有余布,则以易粟,此交易之始也。

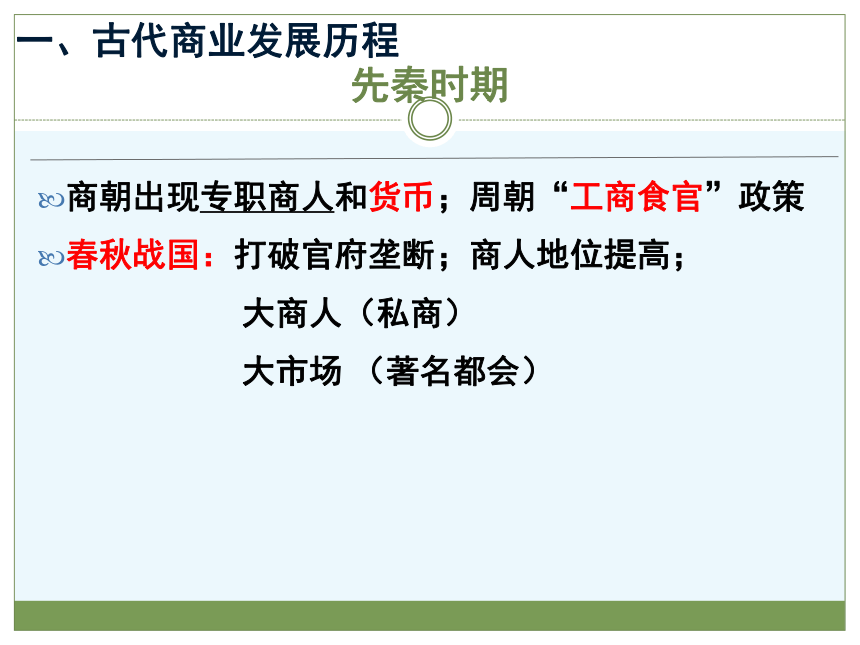

——王孝通《中国商业史》第3 课 古代商业的发展先秦时期商朝出现专职商人和货币;周朝“工商食官”政策

春秋战国:打破官府垄断;商人地位提高;

大商人(私商)

大市场 (著名都会)

一、古代商业发展历程 秦汉时期重农抑商/时间地点受限;依然发展

“高祖乃令贾人不得衣丝乘车、重租税以困辱之”汉武帝“盐铁专卖”

1、秦始皇的措施,有利于商业的发展

2、汉初“休养生息”的政策

3、海上和陆上的丝绸之路开通

4、国家统一,政局稳定

隋唐进一步发展出现闻名中外的大都会;

陆上、海上丝绸之路空前繁荣;

都市商业和农村集市贸易的发展(草市);

柜坊、飞钱、货币在经济生活中作用凸显。

1、农业、手工业的发展

2、大运河的开凿

3、政局稳定

4、政策开明

(一)货币的发展

原始社会末期、夏:天然贝币,实物货币

商周:出现骨币、铜贝(青铜仿贝为我国最早金属铸币)

春秋战国:币型丰富,以青铜为主,也有黄金白银

秦:统一币制。圆形方孔式的秦半两

汉:五铢钱(通行七百多年)

唐:开元通宝(之后货币的范式)

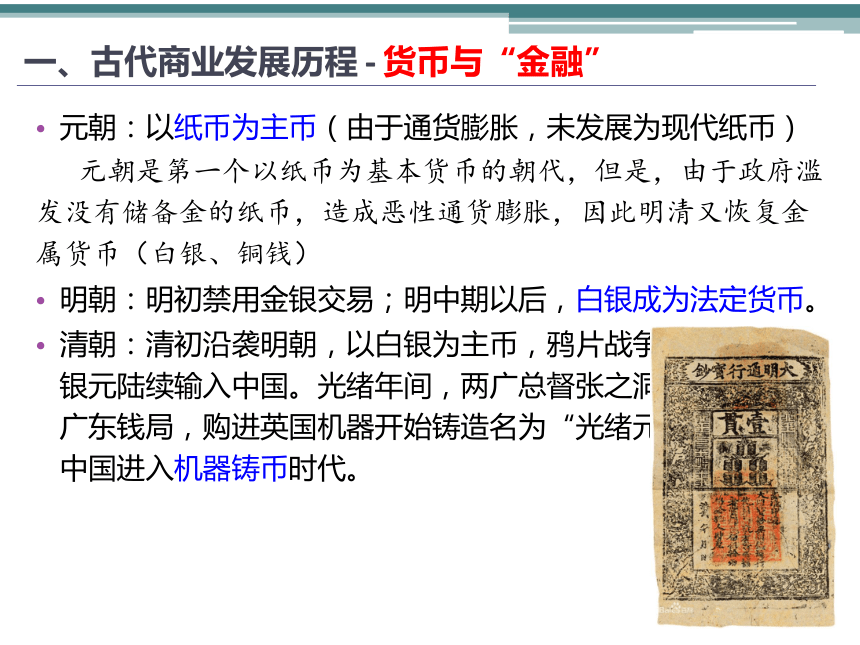

宋:铜铁金银各色货币并存,四川地区出现世界上最早纸币交子。南宋后期,白银作为货币使用的情况明显增加。一、古代商业发展历程 - 货币与“金融”元朝:以纸币为主币(由于通货膨胀,未发展为现代纸币)

元朝是第一个以纸币为基本货币的朝代,但是,由于政府滥发没有储备金的纸币,造成恶性通货膨胀,因此明清又恢复金属货币(白银、铜钱)

明朝:明初禁用金银交易;明中期以后,白银成为法定货币。

清朝:清初沿袭明朝,以白银为主币,鸦片战争前后,外国银元陆续输入中国。光绪年间,两广总督张之洞在广州创办广东钱局,购进英国机器开始铸造名为“光绪元宝”的银元。中国进入机器铸币时代。一、古代商业发展历程 - 货币与“金融”(二)金融业的发展

邸店:兼营存货、交易和旅店。南朝出现,唐朝发展。

柜坊:寄存钱财,提供借贷。唐出现。

穷苦农民以布帛、粮食做抵押,向柜坊借钱,利息高达40%以上。

飞钱(便换):类似汇票。唐宪宗时出现。

钱庄:办理存放款项和银钱兑换。明中叶以后形成。

票号(汇票庄):存放款业务,银两兑换。晚清1823山西日升昌。

一、古代商业发展历程 - 货币与“金融”两宋 空前繁荣 相对宽松“交子”;

集镇、夜市兴盛 瓦肆、瓦舍

商税成为主要财源

元 商业繁荣元大都

泉州

元朝大运河(京杭大运河的前身)

明清商业市镇兴起

农产品大量进入市场;经济作物广泛种植

区域间长途贩运贸易兴盛

区域性商人群体形成(商帮)

(一)市的变迁

城,所以盛民也。市,买卖之所也。 ——《说文》

市:指城市中集中贸易的地点或场所。一、古代商业发展历程 – 城市的发展宋朝以前

市坊分开

官府设市令、市长,对市场交易严格管理

按时开市、闭市,闭市后不许交易 日本学者加藤繁在《宋代都市的发展》中谈到:唐代“坊”的制度“就是用墙把坊围起来,除了特定的高官以外,不许向街路开门的制度——-到了北宋末年已经完全崩溃,庶人也可以任意面街造屋开门了”。市的变迁宋朝以后

市坊界限打破,市分散在城中

交易活动不再受政府的直接监管

市的经营时间限制打破,早市、夜市昼夜相接

城郊乡村的“草市”

唐都城长安宋都城汴京东市西市坊坊城市的发展:从规范之美到自由之风《清明上河图》(一)经营场所:打破市坊分界,出现街市制《清明上河图》(二)《清明上河图》(三)商业性经济作物逐渐增多(二)城市的发展

城市职能的变化

宋以前,政治中心、军事重镇,商业贸易和市场规模不大;

宋以后,城市经济功能大大增强。

商贸城市的兴起

汉唐时期,丝绸之路的开辟,推动了沿途城镇的兴起;

唐宋时期,海上“陶瓷之路”的繁盛带动沿海大批城市兴起;

明清时期,工商业市镇兴起,以经济功能为主,商业繁荣;

江南地区尤盛;人口密集。一、古代商业发展历程 – 城市的发展(三)三级市场体系

大城市——政治中心、军事重镇、商业中心

长安、洛阳、开封、临安、大都

扬州、成都

市镇——商品流通的中转站或是专业手工业市镇

四大商业名镇(汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇)

农村集市中心——集市、圩、场、店

一、古代商业发展历程 – 城市的发展政治性城市?多样化、商业化经济职能为主的商业都市兴起二、商业发展的影响因素 – 政策 (一)重农抑商政策

基本含义:

原因:

发展历程:强调发展农业,限制手工业和商业的发展维护小农经济、耕战巩固封建统治;商业与农业争夺劳动力,商人流动性大,商业的不稳定性不利于统治。战国重农抑商思想兴起;

西汉全面控制工商业,沉重打击私商;

中唐以后抑商政策有所松动;

明清严格限制商人活动、重征商税、实行“海禁”、严格限制民间贸易。

二、商业发展的影响因素 – 政策 (一)重农抑商政策

手段(表现):1.统治者强调农业为本,工商业为末,形成轻视商人的主流价值取向。

2.在土地问题上,采取抑制兼并的政策,防止农民大量破产,稳固农业生产基础。

3.强化户籍管理,限制人口流动。

4.多方面限制商人和商业活动,通过国家立法、征收重税(例如西汉算缗制度)、国家垄断经营等方式打击商人。

二、商业发展的影响因素 – 政策 专卖制度(禁榷制度)

禁,禁止;榷,独木桥。 禁榷,就是禁止私人经营,由官府垄断,利出一孔,犹如过独木桥,舍此而别无它途。

春秋齐国管仲“管山海”政策。萌发期。

西汉武帝时期,为解决国家财政危机,实行盐铁官营和榷酒。

官府通过控制盐铁等重要商品的生产、流通和销售,从而达到了政府垄断利源的目的。专卖制度形成体系并趋于定型。

唐宋,商品经济发展,中唐以前,国家专卖的商品,始终局限于盐、铁、酒三种;中唐以后,除这三种之外,纳入专卖的还有茶叶、矾、醋,以及从海外贸易中得到的海外贸易品。 二、商业发展的影响因素 – 政策 “贱商令”

洪武十四年(1381)规定:“农民之家止穿绸纱绢布,商贾之家止穿绢布。如农民家但有一人为商贾,亦不许穿绸纱。”

政府制定贬黜商人的政治社会地位的政策法令,包括不准商人人仕、限制商人的生活水平,把商业看成“奸伪之业”,把商人看成末等之民。 二、商业发展的影响因素 – 政策 (一)重农抑商政策

影响

①初期促进社会经济发展、巩固新兴地主政权。

② 随农业、手工业发展,坚持抑商阻碍产品流通和经济进步。

封建社会后期(尤其明清)固守抑商违背经济发展规律,影响商业资本积累,客观造成中国的落后。

二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—朝贡贸易

内涵:

特点:

目的:课本

评价:中国政府与海外诸国官方的朝贡和赏赐关系。官府控制,私人、民间组织禁止参与;

朝贡、赏赐方式。

消极:一定程度上影响了正常的海外贸易的发展;缺乏必要的经济效益,加剧了财政负担和社会生产的压力;体现了“天朝上国”的自足自大的心态。

积极:促进中外经济文化交流;传播中华文明;逐渐形成以中国为核心的东亚文化圈。

二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—“海禁”政策(明清)

禁止民间私自出海贸易,对外贸易在官方主持下进行(朝贡贸易)

仍禁濒海民不得私出海。——洪武四年(1371年)十二月

禁濒海民私通海外诸国。——洪武十四年(1381年)十月

沿海去处,下海船只,除有号票文引,许令出洋外,若势豪奸要,及军民人等,擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚,及为响导,劫掠良民者,正犯比照谋叛已行律处斩。

——《皇明世法录》卷七五

缘海之人往往私下诸番贸易香货,因诱蛮夷为盗,命礼部严禁绝之。敢有私下诸番互市者,必寘之重法”

——洪武二十七年(1394年)正月二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—“海禁”政策(明清)

禁止民间私自出海贸易,对外贸易在官方主持下进行(朝贡贸易)

仍禁濒海民不得私出海。——洪武四年(1371年)十二月

禁濒海民私通海外诸国。——洪武十四年(1381年)十月

沿海去处,下海船只,除有号票文引,许令出洋外,若势豪奸要,及军民人等,擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚,及为响导,劫掠良民者,正犯比照谋叛已行律处斩。

——《皇明世法录》卷七五

缘海之人往往私下诸番贸易香货,因诱蛮夷为盗,命礼部严禁绝之。敢有私下诸番互市者,必寘之重法”

——洪武二十七年(1394年)正月二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—“海禁”政策(明清)

禁止民间私自出海贸易,对外贸易在官方主持下进行(朝贡贸易)

明初实行海禁后,只允许外国与明朝廷进行有时间、地点规定的朝贡贸易,例如对日本规定10年一贡。贡舶必须持有明廷事先所颁“勘合”(执照签证)。

“管理这种海外贸易的机构是市舶司, 它的职责是维持明朝以中央之国的居高临下姿态接受外国的朝贡, 作为回报, 明朝礼部给外国贡使相当的回赐, 美其名日领赏。稍有灵活之处是允许随同贡使前来的商人可以在市舶司所在地或京师会同馆进行变相的贸易。”

——樊树志《晚明史( 1573—1644)》二、商业发展的影响因素 – 政策 “隆庆开关”

1567年,隆庆帝宣布解除海禁,调整海外贸易政策,允许民间私人远贩东西二洋。

“隆庆开关”表现出明朝在对待国民的海外贸易政策上,突破了朝贡贸易的局限,促进了民间私人贸易的繁盛,推进了中国与国际市场的联系,促使晚明中国白银货币化的最终完成。二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—闭关锁国 (清)

1686年,清政府设立广州十三行。从官府的角度来说,十三行是外商的代表;从外商的角度来说,十三行又是清政府的代表。行商是得到官府承认的唯一合法机构,从行外买进的商品,如果不通过行商无法外销。因此,“通过行商采购的货物,必须由行商抽取一部分手续费,然后以行商的名义办理出口报关”。

乾隆二十二年(1757年),清政府下令关闭了江、浙、闽海关,规定广州是允许外商来华贸易的唯一口岸,此后粤海关的税收成为皇家的重要财源。

——摘编自王询等《清代广州通商及其十三行制度》

——公元1世纪罗马博物学家老普林尼China(昌南) 瓷唐朝昌南镇(宋改为景德镇)的精美瓷器很受欢迎。欧洲人就以“昌南”作为瓷器(cina、china)和生产瓷器的“中国”(cina、China)的代称。中国之地,宜于农桑,其时男务耕耘,女勤蚕织,以为衣食之源,而用以互相交换,农有余粟,则以易布,女有余布,则以易粟,此交易之始也。

——王孝通《中国商业史》第3 课 古代商业的发展先秦时期商朝出现专职商人和货币;周朝“工商食官”政策

春秋战国:打破官府垄断;商人地位提高;

大商人(私商)

大市场 (著名都会)

一、古代商业发展历程 秦汉时期重农抑商/时间地点受限;依然发展

“高祖乃令贾人不得衣丝乘车、重租税以困辱之”汉武帝“盐铁专卖”

1、秦始皇的措施,有利于商业的发展

2、汉初“休养生息”的政策

3、海上和陆上的丝绸之路开通

4、国家统一,政局稳定

隋唐进一步发展出现闻名中外的大都会;

陆上、海上丝绸之路空前繁荣;

都市商业和农村集市贸易的发展(草市);

柜坊、飞钱、货币在经济生活中作用凸显。

1、农业、手工业的发展

2、大运河的开凿

3、政局稳定

4、政策开明

(一)货币的发展

原始社会末期、夏:天然贝币,实物货币

商周:出现骨币、铜贝(青铜仿贝为我国最早金属铸币)

春秋战国:币型丰富,以青铜为主,也有黄金白银

秦:统一币制。圆形方孔式的秦半两

汉:五铢钱(通行七百多年)

唐:开元通宝(之后货币的范式)

宋:铜铁金银各色货币并存,四川地区出现世界上最早纸币交子。南宋后期,白银作为货币使用的情况明显增加。一、古代商业发展历程 - 货币与“金融”元朝:以纸币为主币(由于通货膨胀,未发展为现代纸币)

元朝是第一个以纸币为基本货币的朝代,但是,由于政府滥发没有储备金的纸币,造成恶性通货膨胀,因此明清又恢复金属货币(白银、铜钱)

明朝:明初禁用金银交易;明中期以后,白银成为法定货币。

清朝:清初沿袭明朝,以白银为主币,鸦片战争前后,外国银元陆续输入中国。光绪年间,两广总督张之洞在广州创办广东钱局,购进英国机器开始铸造名为“光绪元宝”的银元。中国进入机器铸币时代。一、古代商业发展历程 - 货币与“金融”(二)金融业的发展

邸店:兼营存货、交易和旅店。南朝出现,唐朝发展。

柜坊:寄存钱财,提供借贷。唐出现。

穷苦农民以布帛、粮食做抵押,向柜坊借钱,利息高达40%以上。

飞钱(便换):类似汇票。唐宪宗时出现。

钱庄:办理存放款项和银钱兑换。明中叶以后形成。

票号(汇票庄):存放款业务,银两兑换。晚清1823山西日升昌。

一、古代商业发展历程 - 货币与“金融”两宋 空前繁荣 相对宽松“交子”;

集镇、夜市兴盛 瓦肆、瓦舍

商税成为主要财源

元 商业繁荣元大都

泉州

元朝大运河(京杭大运河的前身)

明清商业市镇兴起

农产品大量进入市场;经济作物广泛种植

区域间长途贩运贸易兴盛

区域性商人群体形成(商帮)

(一)市的变迁

城,所以盛民也。市,买卖之所也。 ——《说文》

市:指城市中集中贸易的地点或场所。一、古代商业发展历程 – 城市的发展宋朝以前

市坊分开

官府设市令、市长,对市场交易严格管理

按时开市、闭市,闭市后不许交易 日本学者加藤繁在《宋代都市的发展》中谈到:唐代“坊”的制度“就是用墙把坊围起来,除了特定的高官以外,不许向街路开门的制度——-到了北宋末年已经完全崩溃,庶人也可以任意面街造屋开门了”。市的变迁宋朝以后

市坊界限打破,市分散在城中

交易活动不再受政府的直接监管

市的经营时间限制打破,早市、夜市昼夜相接

城郊乡村的“草市”

唐都城长安宋都城汴京东市西市坊坊城市的发展:从规范之美到自由之风《清明上河图》(一)经营场所:打破市坊分界,出现街市制《清明上河图》(二)《清明上河图》(三)商业性经济作物逐渐增多(二)城市的发展

城市职能的变化

宋以前,政治中心、军事重镇,商业贸易和市场规模不大;

宋以后,城市经济功能大大增强。

商贸城市的兴起

汉唐时期,丝绸之路的开辟,推动了沿途城镇的兴起;

唐宋时期,海上“陶瓷之路”的繁盛带动沿海大批城市兴起;

明清时期,工商业市镇兴起,以经济功能为主,商业繁荣;

江南地区尤盛;人口密集。一、古代商业发展历程 – 城市的发展(三)三级市场体系

大城市——政治中心、军事重镇、商业中心

长安、洛阳、开封、临安、大都

扬州、成都

市镇——商品流通的中转站或是专业手工业市镇

四大商业名镇(汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇)

农村集市中心——集市、圩、场、店

一、古代商业发展历程 – 城市的发展政治性城市?多样化、商业化经济职能为主的商业都市兴起二、商业发展的影响因素 – 政策 (一)重农抑商政策

基本含义:

原因:

发展历程:强调发展农业,限制手工业和商业的发展维护小农经济、耕战巩固封建统治;商业与农业争夺劳动力,商人流动性大,商业的不稳定性不利于统治。战国重农抑商思想兴起;

西汉全面控制工商业,沉重打击私商;

中唐以后抑商政策有所松动;

明清严格限制商人活动、重征商税、实行“海禁”、严格限制民间贸易。

二、商业发展的影响因素 – 政策 (一)重农抑商政策

手段(表现):1.统治者强调农业为本,工商业为末,形成轻视商人的主流价值取向。

2.在土地问题上,采取抑制兼并的政策,防止农民大量破产,稳固农业生产基础。

3.强化户籍管理,限制人口流动。

4.多方面限制商人和商业活动,通过国家立法、征收重税(例如西汉算缗制度)、国家垄断经营等方式打击商人。

二、商业发展的影响因素 – 政策 专卖制度(禁榷制度)

禁,禁止;榷,独木桥。 禁榷,就是禁止私人经营,由官府垄断,利出一孔,犹如过独木桥,舍此而别无它途。

春秋齐国管仲“管山海”政策。萌发期。

西汉武帝时期,为解决国家财政危机,实行盐铁官营和榷酒。

官府通过控制盐铁等重要商品的生产、流通和销售,从而达到了政府垄断利源的目的。专卖制度形成体系并趋于定型。

唐宋,商品经济发展,中唐以前,国家专卖的商品,始终局限于盐、铁、酒三种;中唐以后,除这三种之外,纳入专卖的还有茶叶、矾、醋,以及从海外贸易中得到的海外贸易品。 二、商业发展的影响因素 – 政策 “贱商令”

洪武十四年(1381)规定:“农民之家止穿绸纱绢布,商贾之家止穿绢布。如农民家但有一人为商贾,亦不许穿绸纱。”

政府制定贬黜商人的政治社会地位的政策法令,包括不准商人人仕、限制商人的生活水平,把商业看成“奸伪之业”,把商人看成末等之民。 二、商业发展的影响因素 – 政策 (一)重农抑商政策

影响

①初期促进社会经济发展、巩固新兴地主政权。

② 随农业、手工业发展,坚持抑商阻碍产品流通和经济进步。

封建社会后期(尤其明清)固守抑商违背经济发展规律,影响商业资本积累,客观造成中国的落后。

二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—朝贡贸易

内涵:

特点:

目的:课本

评价:中国政府与海外诸国官方的朝贡和赏赐关系。官府控制,私人、民间组织禁止参与;

朝贡、赏赐方式。

消极:一定程度上影响了正常的海外贸易的发展;缺乏必要的经济效益,加剧了财政负担和社会生产的压力;体现了“天朝上国”的自足自大的心态。

积极:促进中外经济文化交流;传播中华文明;逐渐形成以中国为核心的东亚文化圈。

二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—“海禁”政策(明清)

禁止民间私自出海贸易,对外贸易在官方主持下进行(朝贡贸易)

仍禁濒海民不得私出海。——洪武四年(1371年)十二月

禁濒海民私通海外诸国。——洪武十四年(1381年)十月

沿海去处,下海船只,除有号票文引,许令出洋外,若势豪奸要,及军民人等,擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚,及为响导,劫掠良民者,正犯比照谋叛已行律处斩。

——《皇明世法录》卷七五

缘海之人往往私下诸番贸易香货,因诱蛮夷为盗,命礼部严禁绝之。敢有私下诸番互市者,必寘之重法”

——洪武二十七年(1394年)正月二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—“海禁”政策(明清)

禁止民间私自出海贸易,对外贸易在官方主持下进行(朝贡贸易)

仍禁濒海民不得私出海。——洪武四年(1371年)十二月

禁濒海民私通海外诸国。——洪武十四年(1381年)十月

沿海去处,下海船只,除有号票文引,许令出洋外,若势豪奸要,及军民人等,擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚,及为响导,劫掠良民者,正犯比照谋叛已行律处斩。

——《皇明世法录》卷七五

缘海之人往往私下诸番贸易香货,因诱蛮夷为盗,命礼部严禁绝之。敢有私下诸番互市者,必寘之重法”

——洪武二十七年(1394年)正月二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—“海禁”政策(明清)

禁止民间私自出海贸易,对外贸易在官方主持下进行(朝贡贸易)

明初实行海禁后,只允许外国与明朝廷进行有时间、地点规定的朝贡贸易,例如对日本规定10年一贡。贡舶必须持有明廷事先所颁“勘合”(执照签证)。

“管理这种海外贸易的机构是市舶司, 它的职责是维持明朝以中央之国的居高临下姿态接受外国的朝贡, 作为回报, 明朝礼部给外国贡使相当的回赐, 美其名日领赏。稍有灵活之处是允许随同贡使前来的商人可以在市舶司所在地或京师会同馆进行变相的贸易。”

——樊树志《晚明史( 1573—1644)》二、商业发展的影响因素 – 政策 “隆庆开关”

1567年,隆庆帝宣布解除海禁,调整海外贸易政策,允许民间私人远贩东西二洋。

“隆庆开关”表现出明朝在对待国民的海外贸易政策上,突破了朝贡贸易的局限,促进了民间私人贸易的繁盛,推进了中国与国际市场的联系,促使晚明中国白银货币化的最终完成。二、商业发展的影响因素 – 政策 (二)控制对外贸易—闭关锁国 (清)

1686年,清政府设立广州十三行。从官府的角度来说,十三行是外商的代表;从外商的角度来说,十三行又是清政府的代表。行商是得到官府承认的唯一合法机构,从行外买进的商品,如果不通过行商无法外销。因此,“通过行商采购的货物,必须由行商抽取一部分手续费,然后以行商的名义办理出口报关”。

乾隆二十二年(1757年),清政府下令关闭了江、浙、闽海关,规定广州是允许外商来华贸易的唯一口岸,此后粤海关的税收成为皇家的重要财源。

——摘编自王询等《清代广州通商及其十三行制度》

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势