九年级下册第六单元20 曹刿论战 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 九年级下册第六单元20 曹刿论战 课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 218.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-06-20 18:56:17 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。●下册●第六单元

(考点:课内外文言文阅读、古诗文默写)中考考点链接【考点】课外文言文阅读——断句的技巧

1. 读文段,通文意。

(1)先通读全文,了解文意,分析情节。此时切勿动手标点,如一遍读完仍不能理解文意,可连续读上二至三遍,直至理解全文内容。

(2)根据文章的内容,先断出几个大概层次,此时注意句首、句末虚词,这样凭借句意或句首、句末虚词,把有把握的地方断开来。

(3)通读全文,进行检查,对个别疑难之处,可根据上下文加以推断。2. 标名(代)词,定主宾。

在阅读中,要随时标出文段中的名词和代词,如人名、地名、官名、族名、器物名、动物名、植物名、时间等。因为名词一般为文章陈述、描写、说明或议论的对象,名词(代词)一般用作句子的主语和宾语,在它们的前后往往要进行断句。因此,找出文中反复出现的名词或代词,就基本上可以断出句读了。

3. 看虚词,找位置。

(1)文言文中对话、引文常常以“曰”“云”“言”“谓”为标志,在它们的后面一般都要断开。两人对话,一般只在第一次问答时出现人名,以后就只用“曰”,而把主语省略。遇到对话,根据上下文判断对话双方,以确定使用的标点。如 “其父曰”,应在“曰”后停顿。

(2)语首发语词:“夫”“盖”“至若”“若夫”“初”“唯”“斯”“今”“凡”“且”“窃”“请”“敬”等常用于一句话的开头,在它们的前面一般要断开。

(3)句尾语气词:“也”“矣”“焉”“耳”等经常用于陈述句末尾;“耶”“与(欤)”“邪(耶)”“乎”等经常用于疑问句末尾;“哉”“夫”等经常用于感叹句末尾。它们的后面一般要断开。

(4)疑问语气词:“何”“胡”“安”“曷”“奚”“盍”“焉”“孰”“孰与”“何如”“奈何”“如之何”“若之何”等词固定结构之后,一般可构成疑问句,只要贯通上下文意,就可断句。

(5)复句中的关联词:“虽”“虽然”“纵”“纵使”“向使”“假使”“苟”“故”“是故”“则”“然则”“或”“况”“而况”“且”“若夫”“至于”“至若”“已而”“于是”“岂”“岂非”,在它们的前面一般要断开。

4. 明语法,辨句式。

“特殊句式掌握住,固定结构莫拆散。”文言文中的句式特别是文言文的固定结构可以帮助我们断句。比如:

(1)判断句式:“……者”“……也”“……者,……也”等。

(2)反问句式:“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等。

(3)被动句式:“为……所……”“受……于……”“见……于……”等。

(4)其他固定句式:“如……何”“况……乎”“何(以)……为”等。名师导学20 曹刿论战一、课前自学

知识储备

1. 寓议于叙的表达方式:文章形式上是记载史实、记叙人物对话,实质上却是议论性的。整篇文章事中有理,叙中有议,记叙生动,说理深刻。

2. 掌握使文章详略得当的方法:

(1)明确中心:文章的详略是根据所要表达的中心思想决定的。

(2)点面结合:“面”的内容只是渲染气氛,交代背景,起烘托作用;“点”的内容才是文章的重点,直接体现中心思想。

(3)依文体定详略:记叙文要把记叙的部分详写,议论、抒情的部分略写;议论文,就是议论的部分详写,而记叙、抒情略写;以写景状物为主的散文,详绘景,略抒情。

一课一法

1. 课文在表达方式上的特点:课文通过对长勺之战的记叙,阐明了必须取信于民并掌握有利战机才能取胜的道理。课文表面上是在记叙一场战争,但重点不是记叙战争的经过,而是着重写曹刿的“论战”,寓议于叙。

2. 体会课文详略得当的叙事特点:课文剪裁详略得当。课文以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;对于战争双方的对峙、交锋则略写。这样安排,突出了曹刿的“远谋”。3. 作者巧妙地运用比照映衬的方法,使曹刿的形象鲜明生动:

(1)以曹刿与“乡人”的对比,突出曹刿抵抗侵略、保卫国家的政治热情。

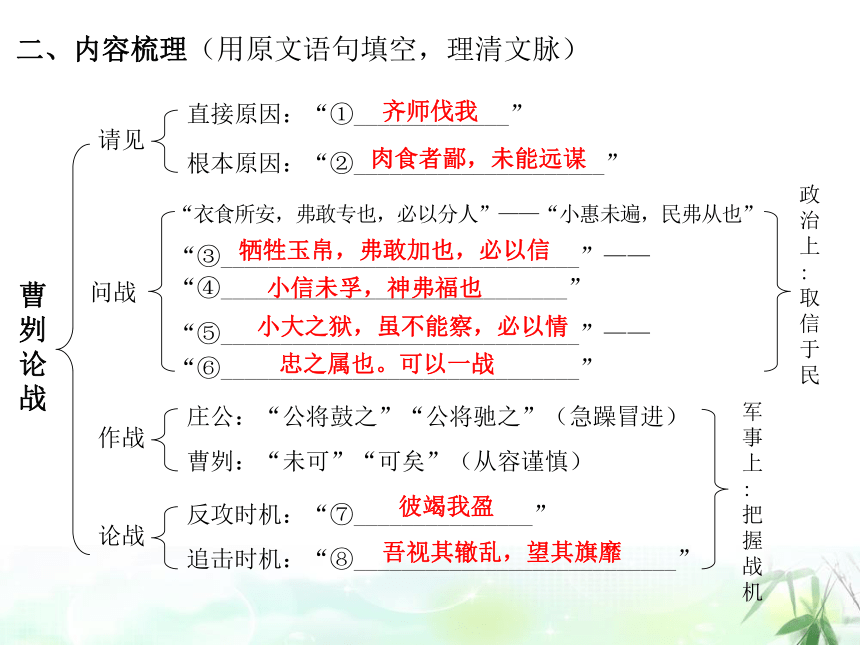

(2)以鲁庄公的急躁冒进,反衬曹刿的从容谨慎,这样一个出身卑微而深谋远虑的谋士形象便跃然纸上。二、内容梳理(用原文语句填空,理清文脉)曹

刿

论

战请见直接原因:“①_____________”根本原因:“②_____________________”问战齐师伐我肉食者鄙,未能远谋“衣食所安,弗敢专也,必以分人”——“小惠未遍,民弗从也”“③______________________________”——

“④_____________________________”牺牲玉帛,弗敢加也,必以信小信未孚,神弗福也“⑤______________________________”——

“⑥______________________________”小大之狱,虽不能察,必以情忠之属也。可以一战政

治

上

:

取

信

于

民作战庄公:“公将鼓之”“公将驰之”(急躁冒进)曹刿:“未可”“可矣”(从容谨慎)论战反攻时机:“⑦_______________”追击时机:“⑧___________________________” 彼竭我盈吾视其辙乱,望其旗靡军事上

:

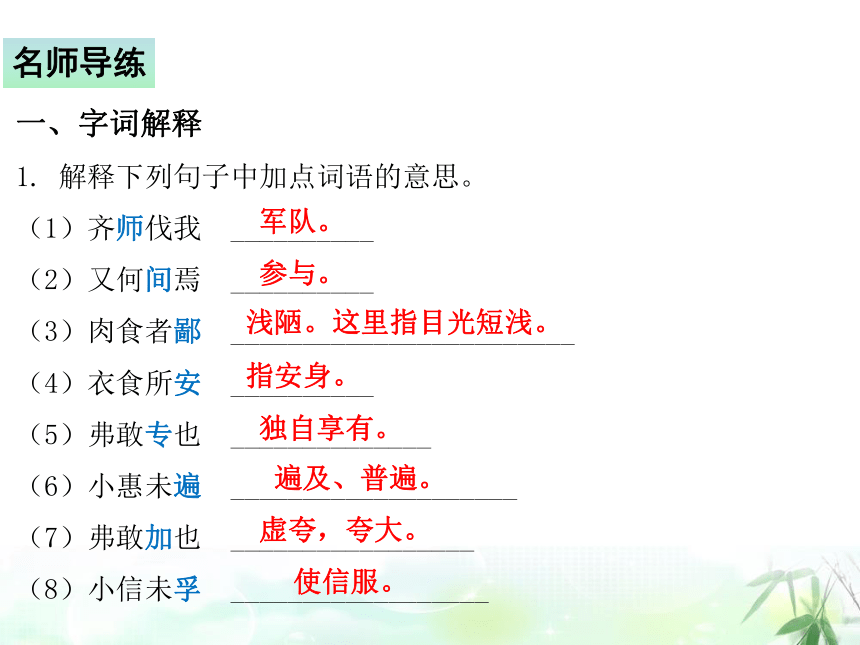

把握战机名师导练一、字词解释

1. 解释下列句子中加点词语的意思。

(1)齐师伐我 __________

(2)又何间焉 __________

(3)肉食者鄙 ________________________

(4)衣食所安 __________

(5)弗敢专也 ______________

(6)小惠未遍 ____________________

(7)弗敢加也 _________________

(8)小信未孚 __________________军队。参与。浅陋。这里指目光短浅。指安身。独自享有。遍及、普遍。虚夸,夸大。使信服。(9)神弗福也 ___________________

(10)必以情 _______________________________

(11)忠之属也 _________________________

(12)公将驰之 _____________________

(13)再而衰 _______________

(14)彼竭我盈 __________赐福,保佑。诚,诚实。这里指诚心。尽力做好分内的事。驱车追赶。第二次。穷尽。2. 文言词汇选择。

(1)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是 ( )

A. 齐师伐我/伐竹取道

B. 弗敢加也/万钟于我何加焉

C. 衣食所安/安求其能千里也

D. 下视其辙/吾视其辙乱

(2)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是 ( )

A. 忠之属也/有良田、美池、桑竹之属

B. 一鼓作气/困于心,衡于虑,而后作

C. 又何间焉/其间千二百里

D. 民弗从也/便舍船,从口入DA二、句子翻译

1. 肉食者鄙,未能远谋。

__________________________________________________________

2. 衣食所安,弗敢专也,必以分人。

__________________________________________________________

3. 小惠未遍,民弗从也。

__________________________________________________________

4. 牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

_________________________________________________________

5. 小大之狱,虽不能察,必以情。

_________________________________________________________当权者目光短浅,不能深谋远虑。衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定把它分给别人。(这种)小恩小惠不能遍及百姓,百姓不会跟从您的。用来祭祀的猪、牛、羊、玉和丝织品,不敢虚夸,一定对神灵说实情。大大小小的诉讼事件,即使不能一一明察,也一定诚心判断。6. 一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。

_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

7. 吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

__________________________________________________________________________________________________________________第一次击鼓能够鼓起士气,第二次(击鼓)士气就衰落了,第三次士气就穷尽了。敌方的士气衰竭,而我方的士气正旺盛,所以打败了他们。我看见他们的车轮碾出的痕迹混乱,望见他们的旗帜都倒下了,所以才追击他们。三、内容理解

1. 内容理解默写。

(1)曹刿坚持请见鲁庄公的根本原因是:_______________,______________。

(2)文中能体现鲁庄公取信于民的句子是:_______________,_______________,__________。

(3)曹刿在论战中指出交战过程中利于反攻的时机是“___________”之时,利于追击的时机是 “_______________,_______________”之时。

(4)曹刿阐述勇气在战争中的作用的语句是:______,________。______________,__________,__________。肉食者鄙未能远谋小大之狱虽不能察必以情彼竭我盈吾视其辙乱望其旗靡夫战勇气也一鼓作气再而衰三而竭(5)曹刿不让鲁庄公追击齐军的原因是:__________,__________,_____________。

2. 内容理解简答。

(1)文中哪两个字最能概括曹刿的人物特征?他的这一特征表现在哪些方面?

__________________________________________________________________________________________________________________

(2)鲁庄公的“鄙”表现在哪些方面?

__________________________________________________________________________________________________________________夫大国难测也惧有伏焉“远谋”。曹刿的“远谋”表现在:在政治上能取信于民,在军事上能把握战机。①战前:把战争的胜利寄托在近臣和神灵身上;②战中:急躁冒进,急功近利;③战后:“问其故”,愚蠢无知。(3)文章在叙事详略安排上堪称典范。请依据文章内容回答:文章详写了什么内容?略写了什么内容?这样处理有什么好处?

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

(4)文中主要采用什么手法刻画人物形象?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

文章详略得当,详写曹刿关于战争的论述(或:曹刿在战前、战中、战后的表现),略写双方交战的过程。这样安排,能突出曹刿的“远谋”和文章的中心,切合题意。对比手法:将鲁庄公的“鄙”与曹刿的“远谋”进行对比,突出地表现了曹刿的深谋远虑,同时也表现了鲁庄公的目光短浅。3. 综合分析选择。

(1)下列对文章的分析理解,不正确的一项是 ( )

A. 曹刿和鲁庄公在战前的三问三答,足见鲁庄公的“鄙”。

B. 文章以对话为主,用对话交代情节和刻画人物。如写战役经过时,只用“未可”“可矣”等简单话语,便表现了曹刿成竹在胸、伺机而动的性格。

C. 齐鲁长勺之战是我国历史上以少胜多、以弱胜强的著名战例之一。文章记叙了长勺之战的过程,表现了曹刿的远见卓识。

D. 文章中心突出,详略得当。详写战争的经过和场面;略写战前准备等方面的内容。D(2)下列对文章内容的理解和写法的分析,不正确的一项是( )

A. 文章的主要内容不是记叙这次战役的进程,而是记录曹刿关于战争的议论,所以对于交战的具体过程则略写。

B. 面对齐军压境,鲁庄公仓促迎战,乡人漠视其战,曹刿却以布衣之身“请见”。曹刿入见后与鲁庄公的一番对话,使鲁庄公明确了战争胜利的基础是政治上取信于民。

C. 文中塑造的鲁庄公仅仅是一个“肉食者鄙”的平庸的国君形象。

D. 文章突出了曹刿从容镇定、能详察敌情、善于把握战机、谨慎果断、深谋远虑的特点。C中考考点实训课外文言文阅读模拟训练

凡主将之道知理①而后可以举兵知势②而后可以加兵知节③而后可以用兵。知理则不屈,知势则不沮,知节则不穷。见小利不动,见小患不避,小利小患不足以辱吾技也,夫然后有以支大利大患。夫惟养技而自爱④者,无敌于天下。故一忍可以支百勇,一静可以制百动。

【注释】①理:规律、道理。②势:形势、趋势。③节:节制。

④自爱:这里指爱惜自己的军队。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 可以加兵/弗敢加也

B. 知节则不穷/其乐无穷

C. 有以支大利大患/四支僵劲不能动

D. 一静可以制百动/先发制人

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

凡 主 将 之 道 知 理 而 后 可 以 举 兵 知 势 而 后 可 以 加 兵 知 节 而 后 可 以 用 兵。

3. 本文与《曹刿论战》在作战思想上有什么相同之处?(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________D///都主张作战时要详察敌情(或:知己知彼),把握战机,后发制人(或:不轻举妄动,要抓住有利时机,一举成功)。

(考点:课内外文言文阅读、古诗文默写)中考考点链接【考点】课外文言文阅读——断句的技巧

1. 读文段,通文意。

(1)先通读全文,了解文意,分析情节。此时切勿动手标点,如一遍读完仍不能理解文意,可连续读上二至三遍,直至理解全文内容。

(2)根据文章的内容,先断出几个大概层次,此时注意句首、句末虚词,这样凭借句意或句首、句末虚词,把有把握的地方断开来。

(3)通读全文,进行检查,对个别疑难之处,可根据上下文加以推断。2. 标名(代)词,定主宾。

在阅读中,要随时标出文段中的名词和代词,如人名、地名、官名、族名、器物名、动物名、植物名、时间等。因为名词一般为文章陈述、描写、说明或议论的对象,名词(代词)一般用作句子的主语和宾语,在它们的前后往往要进行断句。因此,找出文中反复出现的名词或代词,就基本上可以断出句读了。

3. 看虚词,找位置。

(1)文言文中对话、引文常常以“曰”“云”“言”“谓”为标志,在它们的后面一般都要断开。两人对话,一般只在第一次问答时出现人名,以后就只用“曰”,而把主语省略。遇到对话,根据上下文判断对话双方,以确定使用的标点。如 “其父曰”,应在“曰”后停顿。

(2)语首发语词:“夫”“盖”“至若”“若夫”“初”“唯”“斯”“今”“凡”“且”“窃”“请”“敬”等常用于一句话的开头,在它们的前面一般要断开。

(3)句尾语气词:“也”“矣”“焉”“耳”等经常用于陈述句末尾;“耶”“与(欤)”“邪(耶)”“乎”等经常用于疑问句末尾;“哉”“夫”等经常用于感叹句末尾。它们的后面一般要断开。

(4)疑问语气词:“何”“胡”“安”“曷”“奚”“盍”“焉”“孰”“孰与”“何如”“奈何”“如之何”“若之何”等词固定结构之后,一般可构成疑问句,只要贯通上下文意,就可断句。

(5)复句中的关联词:“虽”“虽然”“纵”“纵使”“向使”“假使”“苟”“故”“是故”“则”“然则”“或”“况”“而况”“且”“若夫”“至于”“至若”“已而”“于是”“岂”“岂非”,在它们的前面一般要断开。

4. 明语法,辨句式。

“特殊句式掌握住,固定结构莫拆散。”文言文中的句式特别是文言文的固定结构可以帮助我们断句。比如:

(1)判断句式:“……者”“……也”“……者,……也”等。

(2)反问句式:“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等。

(3)被动句式:“为……所……”“受……于……”“见……于……”等。

(4)其他固定句式:“如……何”“况……乎”“何(以)……为”等。名师导学20 曹刿论战一、课前自学

知识储备

1. 寓议于叙的表达方式:文章形式上是记载史实、记叙人物对话,实质上却是议论性的。整篇文章事中有理,叙中有议,记叙生动,说理深刻。

2. 掌握使文章详略得当的方法:

(1)明确中心:文章的详略是根据所要表达的中心思想决定的。

(2)点面结合:“面”的内容只是渲染气氛,交代背景,起烘托作用;“点”的内容才是文章的重点,直接体现中心思想。

(3)依文体定详略:记叙文要把记叙的部分详写,议论、抒情的部分略写;议论文,就是议论的部分详写,而记叙、抒情略写;以写景状物为主的散文,详绘景,略抒情。

一课一法

1. 课文在表达方式上的特点:课文通过对长勺之战的记叙,阐明了必须取信于民并掌握有利战机才能取胜的道理。课文表面上是在记叙一场战争,但重点不是记叙战争的经过,而是着重写曹刿的“论战”,寓议于叙。

2. 体会课文详略得当的叙事特点:课文剪裁详略得当。课文以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;对于战争双方的对峙、交锋则略写。这样安排,突出了曹刿的“远谋”。3. 作者巧妙地运用比照映衬的方法,使曹刿的形象鲜明生动:

(1)以曹刿与“乡人”的对比,突出曹刿抵抗侵略、保卫国家的政治热情。

(2)以鲁庄公的急躁冒进,反衬曹刿的从容谨慎,这样一个出身卑微而深谋远虑的谋士形象便跃然纸上。二、内容梳理(用原文语句填空,理清文脉)曹

刿

论

战请见直接原因:“①_____________”根本原因:“②_____________________”问战齐师伐我肉食者鄙,未能远谋“衣食所安,弗敢专也,必以分人”——“小惠未遍,民弗从也”“③______________________________”——

“④_____________________________”牺牲玉帛,弗敢加也,必以信小信未孚,神弗福也“⑤______________________________”——

“⑥______________________________”小大之狱,虽不能察,必以情忠之属也。可以一战政

治

上

:

取

信

于

民作战庄公:“公将鼓之”“公将驰之”(急躁冒进)曹刿:“未可”“可矣”(从容谨慎)论战反攻时机:“⑦_______________”追击时机:“⑧___________________________” 彼竭我盈吾视其辙乱,望其旗靡军事上

:

把握战机名师导练一、字词解释

1. 解释下列句子中加点词语的意思。

(1)齐师伐我 __________

(2)又何间焉 __________

(3)肉食者鄙 ________________________

(4)衣食所安 __________

(5)弗敢专也 ______________

(6)小惠未遍 ____________________

(7)弗敢加也 _________________

(8)小信未孚 __________________军队。参与。浅陋。这里指目光短浅。指安身。独自享有。遍及、普遍。虚夸,夸大。使信服。(9)神弗福也 ___________________

(10)必以情 _______________________________

(11)忠之属也 _________________________

(12)公将驰之 _____________________

(13)再而衰 _______________

(14)彼竭我盈 __________赐福,保佑。诚,诚实。这里指诚心。尽力做好分内的事。驱车追赶。第二次。穷尽。2. 文言词汇选择。

(1)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是 ( )

A. 齐师伐我/伐竹取道

B. 弗敢加也/万钟于我何加焉

C. 衣食所安/安求其能千里也

D. 下视其辙/吾视其辙乱

(2)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是 ( )

A. 忠之属也/有良田、美池、桑竹之属

B. 一鼓作气/困于心,衡于虑,而后作

C. 又何间焉/其间千二百里

D. 民弗从也/便舍船,从口入DA二、句子翻译

1. 肉食者鄙,未能远谋。

__________________________________________________________

2. 衣食所安,弗敢专也,必以分人。

__________________________________________________________

3. 小惠未遍,民弗从也。

__________________________________________________________

4. 牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

_________________________________________________________

5. 小大之狱,虽不能察,必以情。

_________________________________________________________当权者目光短浅,不能深谋远虑。衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定把它分给别人。(这种)小恩小惠不能遍及百姓,百姓不会跟从您的。用来祭祀的猪、牛、羊、玉和丝织品,不敢虚夸,一定对神灵说实情。大大小小的诉讼事件,即使不能一一明察,也一定诚心判断。6. 一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。

_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

7. 吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

__________________________________________________________________________________________________________________第一次击鼓能够鼓起士气,第二次(击鼓)士气就衰落了,第三次士气就穷尽了。敌方的士气衰竭,而我方的士气正旺盛,所以打败了他们。我看见他们的车轮碾出的痕迹混乱,望见他们的旗帜都倒下了,所以才追击他们。三、内容理解

1. 内容理解默写。

(1)曹刿坚持请见鲁庄公的根本原因是:_______________,______________。

(2)文中能体现鲁庄公取信于民的句子是:_______________,_______________,__________。

(3)曹刿在论战中指出交战过程中利于反攻的时机是“___________”之时,利于追击的时机是 “_______________,_______________”之时。

(4)曹刿阐述勇气在战争中的作用的语句是:______,________。______________,__________,__________。肉食者鄙未能远谋小大之狱虽不能察必以情彼竭我盈吾视其辙乱望其旗靡夫战勇气也一鼓作气再而衰三而竭(5)曹刿不让鲁庄公追击齐军的原因是:__________,__________,_____________。

2. 内容理解简答。

(1)文中哪两个字最能概括曹刿的人物特征?他的这一特征表现在哪些方面?

__________________________________________________________________________________________________________________

(2)鲁庄公的“鄙”表现在哪些方面?

__________________________________________________________________________________________________________________夫大国难测也惧有伏焉“远谋”。曹刿的“远谋”表现在:在政治上能取信于民,在军事上能把握战机。①战前:把战争的胜利寄托在近臣和神灵身上;②战中:急躁冒进,急功近利;③战后:“问其故”,愚蠢无知。(3)文章在叙事详略安排上堪称典范。请依据文章内容回答:文章详写了什么内容?略写了什么内容?这样处理有什么好处?

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

(4)文中主要采用什么手法刻画人物形象?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

文章详略得当,详写曹刿关于战争的论述(或:曹刿在战前、战中、战后的表现),略写双方交战的过程。这样安排,能突出曹刿的“远谋”和文章的中心,切合题意。对比手法:将鲁庄公的“鄙”与曹刿的“远谋”进行对比,突出地表现了曹刿的深谋远虑,同时也表现了鲁庄公的目光短浅。3. 综合分析选择。

(1)下列对文章的分析理解,不正确的一项是 ( )

A. 曹刿和鲁庄公在战前的三问三答,足见鲁庄公的“鄙”。

B. 文章以对话为主,用对话交代情节和刻画人物。如写战役经过时,只用“未可”“可矣”等简单话语,便表现了曹刿成竹在胸、伺机而动的性格。

C. 齐鲁长勺之战是我国历史上以少胜多、以弱胜强的著名战例之一。文章记叙了长勺之战的过程,表现了曹刿的远见卓识。

D. 文章中心突出,详略得当。详写战争的经过和场面;略写战前准备等方面的内容。D(2)下列对文章内容的理解和写法的分析,不正确的一项是( )

A. 文章的主要内容不是记叙这次战役的进程,而是记录曹刿关于战争的议论,所以对于交战的具体过程则略写。

B. 面对齐军压境,鲁庄公仓促迎战,乡人漠视其战,曹刿却以布衣之身“请见”。曹刿入见后与鲁庄公的一番对话,使鲁庄公明确了战争胜利的基础是政治上取信于民。

C. 文中塑造的鲁庄公仅仅是一个“肉食者鄙”的平庸的国君形象。

D. 文章突出了曹刿从容镇定、能详察敌情、善于把握战机、谨慎果断、深谋远虑的特点。C中考考点实训课外文言文阅读模拟训练

凡主将之道知理①而后可以举兵知势②而后可以加兵知节③而后可以用兵。知理则不屈,知势则不沮,知节则不穷。见小利不动,见小患不避,小利小患不足以辱吾技也,夫然后有以支大利大患。夫惟养技而自爱④者,无敌于天下。故一忍可以支百勇,一静可以制百动。

【注释】①理:规律、道理。②势:形势、趋势。③节:节制。

④自爱:这里指爱惜自己的军队。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 可以加兵/弗敢加也

B. 知节则不穷/其乐无穷

C. 有以支大利大患/四支僵劲不能动

D. 一静可以制百动/先发制人

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

凡 主 将 之 道 知 理 而 后 可 以 举 兵 知 势 而 后 可 以 加 兵 知 节 而 后 可 以 用 兵。

3. 本文与《曹刿论战》在作战思想上有什么相同之处?(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________D///都主张作战时要详察敌情(或:知己知彼),把握战机,后发制人(或:不轻举妄动,要抓住有利时机,一举成功)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读