2019年人教部编版九年级语文下册 13 短文两篇 课件共26张PPT课件

文档属性

| 名称 | 2019年人教部编版九年级语文下册 13 短文两篇 课件共26张PPT课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 213.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-06-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。●下册●第四单元

(考点:基础、议论文阅读)中考考点链接议论文阅读——常见中考题型解析

【题型1】文章中的某个词语能否删去?为什么/体会文中加点词语的作用

解题技巧:

1. 从逻辑的角度,分析其用词的准确性和严密性。

2. 从说理的角度,分析其叙述的概括性和简洁性。

3. 从修辞的角度,分析其用词的鲜明性、生动性和感彩。

答题格式:解释词语的意义+词语在文中的作用+议论文语言的特点。【题型2】分析议论文的语言特色

解题技巧:

1. 从整体感知文章的角度,分析、评价文章的写作特点。通过整体感知文章内容,把握作者的基本写作风格,是高屋建瓴,还是欲扬先抑;是气势凌厉,还是娓娓道来;是生动活泼,还是逻辑缜密。

2. 从关键词语的角度,分析、评价该词语对文章整体风格的作用。关键词语的使用,往往使得文章语言风格明确坚定,严密周到,无懈可击。名师导学13 短文两篇一、课前自学

知识储备

把握议论文的论证方式:

1. 立论:就是先正面提出观点,然后逐层论证。如《谈读书》。

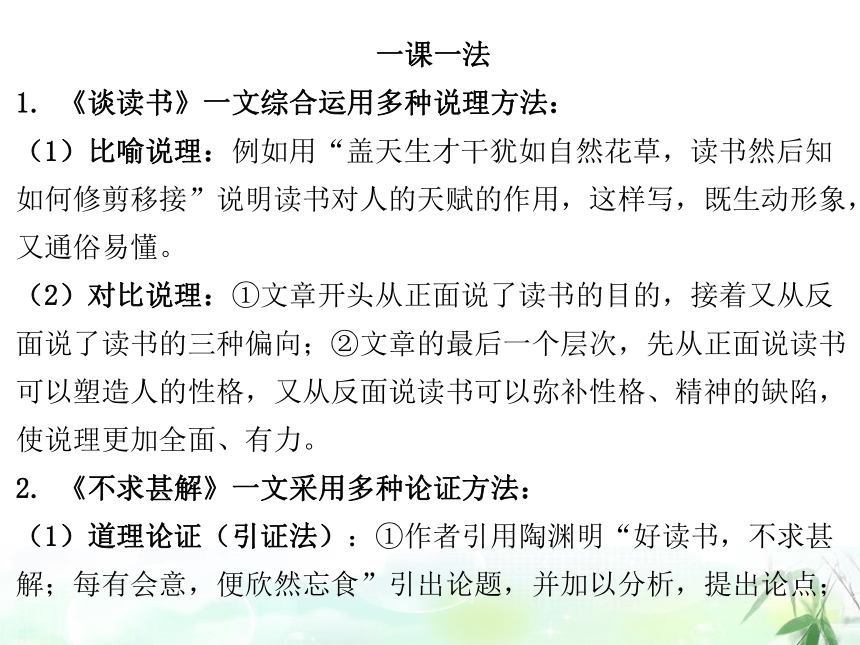

2. 驳论:即先树立批驳的靶子,在批驳别人观点的过程中阐述自己的主张。如《不求甚解》。一课一法

1. 《谈读书》一文综合运用多种说理方法:

(1)比喻说理:例如用“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”说明读书对人的天赋的作用,这样写,既生动形象,又通俗易懂。

(2)对比说理:①文章开头从正面说了读书的目的,接着又从反面说了读书的三种偏向;②文章的最后一个层次,先从正面说读书可以塑造人的性格,又从反面说读书可以弥补性格、精神的缺陷,使说理更加全面、有力。

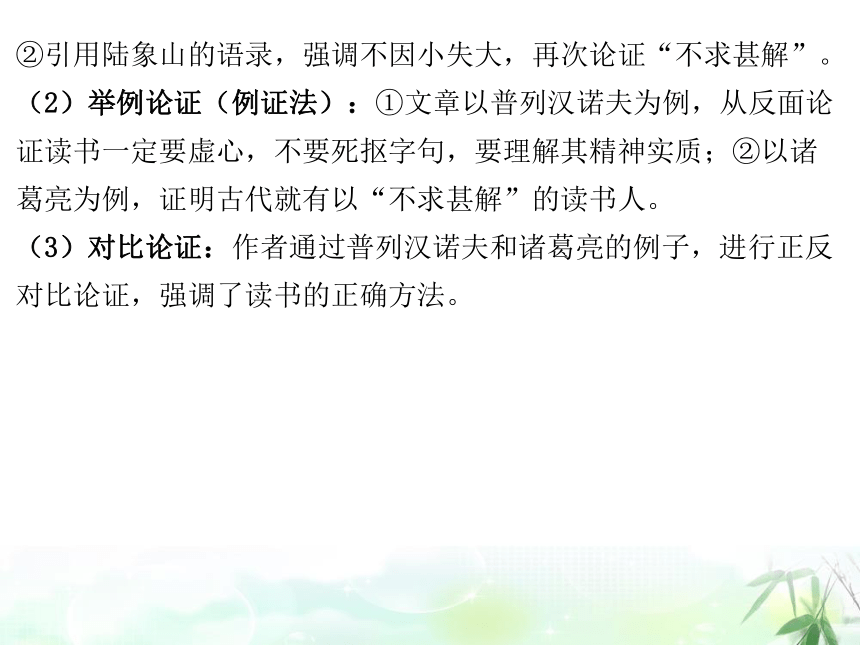

2. 《不求甚解》一文采用多种论证方法:

(1)道理论证(引证法):①作者引用陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题,并加以分析,提出论点;②引用陆象山的语录,强调不因小失大,再次论证“不求甚解”。

(2)举例论证(例证法):①文章以普列汉诺夫为例,从反面论证读书一定要虚心,不要死抠字句,要理解其精神实质;②以诸葛亮为例,证明古代就有以“不求甚解”的读书人。

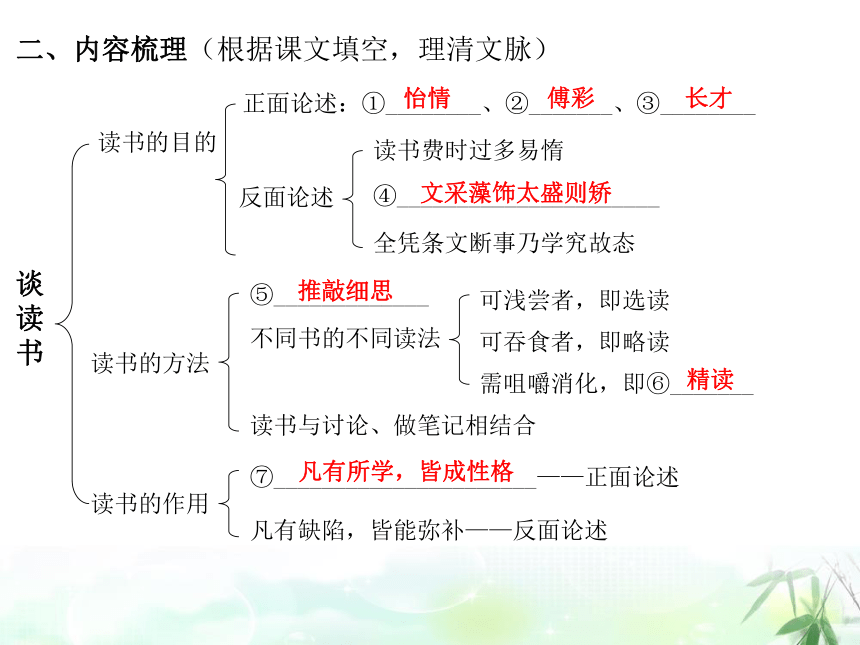

(3)对比论证:作者通过普列汉诺夫和诸葛亮的例子,进行正反对比论证,强调了读书的正确方法。二、内容梳理(根据课文填空,理清文脉)谈

读

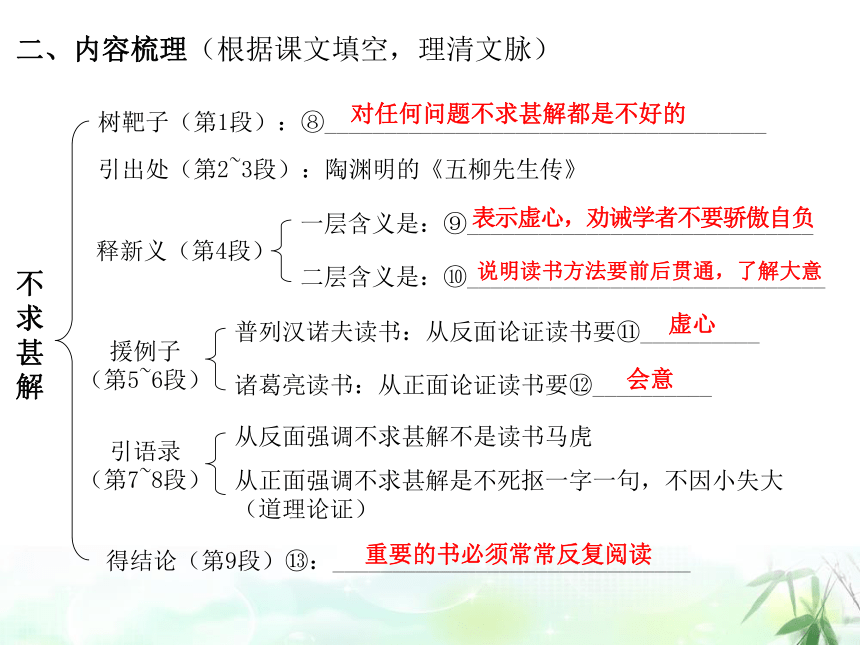

书读书的目的正面论述:①________、②_______、③________怡情傅彩长才反面论述读书费时过多易惰④______________________文采藻饰太盛则矫全凭条文断事乃学究故态读书的方法⑤_____________推敲细思不同书的不同读法可浅尝者,即选读可吞食者,即略读需咀嚼消化,即⑥_______精读读书与讨论、做笔记相结合读书的作用⑦______________________——正面论述凡有所学,皆成性格凡有缺陷,皆能弥补——反面论述二、内容梳理(根据课文填空,理清文脉)不

求

甚

解树靶子(第1段):⑧_____________________________________援例子

(第5~6段)对任何问题不求甚解都是不好的引出处(第2~3段):陶渊明的《五柳先生传》释新义(第4段)一层含义是:⑨_____________________________表示虚心,劝诫学者不要骄傲自负二层含义是:⑩______________________________说明读书方法要前后贯通,了解大意普列汉诺夫读书:从反面论证读书要?__________诸葛亮读书:从正面论证读书要?__________虚心会意引语录

(第7~8段)从反面强调不求甚解不是读书马虎从正面强调不求甚解是不死抠一字一句,不因小失大

(道理论证)得结论(第9段)?:______________________________重要的书必须常常反复阅读名师导练基础训练

1. 根据拼音写出相应的词语。

(1)读书足以yí qíng( ),足以傅彩,足以长才。

(2)其傅彩也,最见于gāo tán kuò lùn( )之中。

(3)liàn dá( )之士虽能分别处理细事或一一判别zhī jié( ),然纵观tǒnɡ chóu( ),全局策划,则舍好学深思者莫属。

(4)读书费时过多易惰,文采zǎo shì( )太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

(5)jiǎo xiá( )者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书。怡情高谈阔论练达枝节统筹藻饰狡黠(6)读书时不可存心jié nàn( )作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

(7)换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè liè( )者,少数则须全读,读时须全神贯注,孜孜不倦。

(8)书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,wèi tóng jiáo là( )矣。

(9)因此不常作文者须记忆特强,不常讨论者须天生cōng yǐng( ),不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。

(10)人之才智但有zhì ài( ),无不可读适当之书使之顺畅。诘难涉猎味同嚼蜡聪颖滞碍(11)滚球利睾肾,射箭利胸肺,慢步利肠胃,骑术利头脑,zhū rú cǐ lèi( )。

(12)如不能辨异,可令读经院哲学,盖是辈皆chuī máo qiú cī( )之人。

(13)那除了kuáng wàng zì dà( )的人以外,谁也不敢这样自信。

(14)而读书的yào jué( ),全在于会意。

(15)一是表示虚心,目的在于quàn jiè( )学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂。

(16)因此,重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得kāi juàn yǒu yì( )。诸如此类吹毛求疵狂妄自大要诀劝诫开卷有益2. 下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是 ( )

A. 一个美满的家庭,有如沙漠中的甘泉,涌出宁谧与安慰,使人洗心涤虑,怡情悦性。

B. 时间怎么狡黠地失逝了,让日子变得仓促庸俗,于是总想留下一份记忆。

C. 聂老师对待工作认真负责,在教学上常常吹毛求疵。

D. 寻章摘句,生搬硬套,写出来的文章很难有新意,更不用说动人心弦了。C3. 下列对病句的修改不正确的一项是 ( )

A. 暴雨带来了丰富的降水,植物种子纷纷发芽、生长,往日死寂的沙漠不久就变成了绚丽的花海。(把“丰富”改为“丰沛”)

B. 西湖龙井茶的历史可追溯到我国唐代,在“茶圣”陆羽撰写的《茶经》中,就有杭州天竺、灵隐二寺产茶。(删去“在……中”)

C. 当今的艺术仿佛在兴致勃勃地享受一场技术的盛宴,舞台上扑朔迷离的灯光,3D电影院里上下左右晃动的座椅,魔术师利用光学仪器制造的视觉误差等。(把“扑朔迷离”改为“奇光异彩”)

D. 英雄精神既体现在刹那间的生死抉择,而且体现在经年累月的执着坚守,比如那些默默钻研技术几十载的航天人。(把“而且”改为“也”)B4. 请按照画线句子的内容和结构仿写句子。

人为什么要读书呢?书,可以唤醒沉睡的心灵,可以引领迷惘的灵魂。一本好书,就是一个崭新的世界。读艾青的诗歌,我坚定了不断前行的信念;读史铁生的散文,我鼓起了直面人生的勇气;读托尔斯泰的小说,我充满了对精神家园的憧憬;

读_______________,我_______________________;

读_______________,我________________________;

读__________________,我__________________________。 冰心的诗歌感悟了纯真细腻的情感培根的随笔明白了透彻深邃的哲理傅雷的家书领悟了谦虚严谨的道理课内精读

5. 简析下列句子的论证方法及作用。(6分)

(1)读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。

__________________________________________________________________________________________________________________

(2)在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略”。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________比喻论证。生动形象论证了“人在精神上的缺陷可以用读书来弥补”的观点,通俗易懂,易于接受。举例论证、对比论证。用诸葛亮观其大略(不求甚解)却比徐庶等人务于精熟取得更大成就的例子,有力地证明“读书的要诀在于会意,盲目地反对不求甚解的态度是不可取的”这一观点。6. 简要分析下列选段的论证思路。(4分)

应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。如果根本不读书或者不喜欢读书,那么,无论说什么求甚解或不求甚解就都毫无意义了。因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。一定要好读书,这才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解,所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________首先提出本段的观点:好读书这个习惯的养成是很重要的;然后通过正反对比的论证方法来论述好读书的益处;最后用陶渊明的事例进一步论述好读书这一习惯的重要性。议论文阅读技法专练——驳论文阅读训练

驳“粗话有理”论

①在建设社会主义精神文明的今天,我们本应扫清这些“粗话”,但是却有一些人对自己说“粗话”不以为耻,不以为怪,并给它找了种种理由,使之得以畅通无阻。

②一曰:我是老粗,不会那一套文词儿。诚然,我们都不是君子国的君子,彼此见面,不必过于强调温文尔雅,行礼如仪,而大可随便一点,取消那些无谓的客套,然而也绝没有理由要动辄骂爹骂娘,以显其“理”足、“势”盛、“气”壮或者是“亲热”。

③一曰:惯了,好像也没有什么嘛!可怕之处正在于此。如果

觉得有“什么” 那是不会惯了的。有朝一日,他们发现自己的孩子,竟从自己这儿学了“好样”,也是满口的“妈的”,那时还会“惯”吗?难道要将这些“历史遗产”传之后世吗?这样的“遗产”,青年们是不应该学习和接受的。

④一曰:战斗嘛,感情不能节制,嬉笑怒骂皆成文章。既云战斗,当然不会是赔笑脸,三鞠躬。但随意骂爹骂娘和战斗是不能混为一谈的。鲁迅先生说过:“辱骂和恐吓绝不是战斗。”爱好看书的读者不妨翻一下鲁迅先生的小说集,其中的小说无不是揭露反动派的丑恶面目,语言锋锐、激情荡漾,但鲁迅先生在斥责反动派的时候从不诉诸于“粗话”。我想:辱骂只能削弱战斗力,这不过是阿Q式的战法。

⑤其实,说“粗话”只是生活的表面现象,随口说“粗

话”不仅是不文明的表现,也是对别人不尊重的不道德行为。同时它又是一个人的知识水平和道德修养低下的具体表现。那些爱说“粗话”的人,难道就没有意识到自己也要随“粗话”一起被别人唾弃吗?我相信不断进步的人类,终将完全摒弃“粗话”。

(选自华语网,有删改)7. 选文第②~④段是__________关系,分别驳斥“________”论、“__________”论、“__________”论。(每处填两字)(4分)

8. 结合文章内容谈谈,说“粗话”的根源是什么?作者的观点是什么?(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________并列老粗习惯战斗根源是知识水平和道德修养低下。作者的观点是我们应该完全摒弃“粗话”。中考考点实训议论文阅读模拟训练

让古代经典成为民族文化的基因

①去年教师节,习近平到北师大慰问教师时提道:“古代经典应该成为民族文化基因。我很不赞成把古代经典诗词和散文从课本中去掉。应该把这些经典嵌在学生脑子里,成为中华民族文化的基因。”

②流传几千年的中华传统文化已经构筑了中国人的精神家园,形成共同的文化心理。它影响着中国人的思维方式、伦理观念、精神追求、审美取舍。它是全民族的优秀的文化遗产,影响着全民族的行为规范。但是,出于众所周知的原因,我们对传统文化的继承和弘扬,经历过起起落落的波折。目前存在的一些地方社会道德滑坡等现象,与对传统文化的淡忘有密切关系。国家提出“建设优秀传统文化体系,弘扬中华优秀传统文化”,是非常必要的。

③我们且举对传统文化影响最为深刻的儒道两家思想的例子来说。儒家提倡“正心诚意,修齐治平”,把“正心、诚意”作为“修身”“齐家”“治国”“平天下”的基础。这是强调个人道德修养与治国、平天下的一致性,主张由近及远,由己及人,从个体的品质修养入手,达到建设和谐社会的目的。为实现这个目的,还得从学习入手。在儒家传统文化体系里,许多学说都落脚于道德问题上,都以“修己”,即个体道德修养为核心,为落脚点。今天我们践行社会主义的价值观,建设新的道德风尚,只有社会的个体即每个人都注重自身的道德建设并付诸实践,才能够造就高尚纯洁的道德环境。再如,《道德经》里说:“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。”提倡“慈爱、俭啬”。这样的告诫与主张,对今天出现的物欲横流、诚信缺失、道德滑坡、贪污腐败等弊病,仍然有极好的警戒作用。

④中华传统文化蕴藏于流传几千年的经典之中,经史子集就是传统文化的载体。把古代经典转变为民族文化的基因,就应该认真学习古代经典,准确领会和掌握古代经典中所蕴含的精义,发挥文以化人的教化功能,把它们转化为文化知识,积淀为全民族的文化基因。

⑤学习古代经典,应把握精髓,在学习的过程中寻找人文精神的回归,弘扬中华民族的根与魂,增强民族凝聚力,而不是仅仅穿上汉服,戴着方巾,吟诵几篇古文就可以毕其功。现在,多种古籍整理的大工程都在进行中,学习国学和传统文化的热潮仍方兴未艾,学习古代经典,把传统文化的丰富内涵转变为人们的文化基因,并与践行社会主义核心价值观结合起来,任重而道远。

(选自《人民日报》,有改动)1. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 第③段主要运用了举例论证,列举儒道两家思想的例子,具体有力地证明了“‘建设优秀传统文化体系,弘扬中华优秀传统文化’,是非常必要的”。

B. 中华传统文化已经构筑了中国人的精神家园,形成共同的文化心理。

C. 作者反对穿上汉服,戴着方巾,吟诵古文这些弘扬传统文化的方式。

D. 作者认为把传统文化的丰富内涵转变为人们的文化基因,并与践行社会主义核心价值观结合起来,任重而道远。C2. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 作者采用“总—分—总”的结构,先提出问题,后分析问题和解决问题,条理清晰,层次分明。

B. “应该把这些经典嵌在学生脑子里,成为中华民族文化的基因”句中加点词“嵌”字形象而深刻地表明学好古代经典的重要性。

C. 今天出现的物欲横流、诚信缺失、道德滑坡、贪污腐败等弊病的原因是人们没有学好《道德经》。

D. 文章结尾,提醒我们弘扬中华优秀传统文化,要把握好其精髓,不能只停留在表面上。C3. 本文的中心论点是什么?文章是如何提出论点的?(4分)

__________________________________________________________________________________________________________中心论点:古代经典应该成为民族文化基因。文章开头直接引用习近平的话作为中心论点。

(考点:基础、议论文阅读)中考考点链接议论文阅读——常见中考题型解析

【题型1】文章中的某个词语能否删去?为什么/体会文中加点词语的作用

解题技巧:

1. 从逻辑的角度,分析其用词的准确性和严密性。

2. 从说理的角度,分析其叙述的概括性和简洁性。

3. 从修辞的角度,分析其用词的鲜明性、生动性和感彩。

答题格式:解释词语的意义+词语在文中的作用+议论文语言的特点。【题型2】分析议论文的语言特色

解题技巧:

1. 从整体感知文章的角度,分析、评价文章的写作特点。通过整体感知文章内容,把握作者的基本写作风格,是高屋建瓴,还是欲扬先抑;是气势凌厉,还是娓娓道来;是生动活泼,还是逻辑缜密。

2. 从关键词语的角度,分析、评价该词语对文章整体风格的作用。关键词语的使用,往往使得文章语言风格明确坚定,严密周到,无懈可击。名师导学13 短文两篇一、课前自学

知识储备

把握议论文的论证方式:

1. 立论:就是先正面提出观点,然后逐层论证。如《谈读书》。

2. 驳论:即先树立批驳的靶子,在批驳别人观点的过程中阐述自己的主张。如《不求甚解》。一课一法

1. 《谈读书》一文综合运用多种说理方法:

(1)比喻说理:例如用“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”说明读书对人的天赋的作用,这样写,既生动形象,又通俗易懂。

(2)对比说理:①文章开头从正面说了读书的目的,接着又从反面说了读书的三种偏向;②文章的最后一个层次,先从正面说读书可以塑造人的性格,又从反面说读书可以弥补性格、精神的缺陷,使说理更加全面、有力。

2. 《不求甚解》一文采用多种论证方法:

(1)道理论证(引证法):①作者引用陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题,并加以分析,提出论点;②引用陆象山的语录,强调不因小失大,再次论证“不求甚解”。

(2)举例论证(例证法):①文章以普列汉诺夫为例,从反面论证读书一定要虚心,不要死抠字句,要理解其精神实质;②以诸葛亮为例,证明古代就有以“不求甚解”的读书人。

(3)对比论证:作者通过普列汉诺夫和诸葛亮的例子,进行正反对比论证,强调了读书的正确方法。二、内容梳理(根据课文填空,理清文脉)谈

读

书读书的目的正面论述:①________、②_______、③________怡情傅彩长才反面论述读书费时过多易惰④______________________文采藻饰太盛则矫全凭条文断事乃学究故态读书的方法⑤_____________推敲细思不同书的不同读法可浅尝者,即选读可吞食者,即略读需咀嚼消化,即⑥_______精读读书与讨论、做笔记相结合读书的作用⑦______________________——正面论述凡有所学,皆成性格凡有缺陷,皆能弥补——反面论述二、内容梳理(根据课文填空,理清文脉)不

求

甚

解树靶子(第1段):⑧_____________________________________援例子

(第5~6段)对任何问题不求甚解都是不好的引出处(第2~3段):陶渊明的《五柳先生传》释新义(第4段)一层含义是:⑨_____________________________表示虚心,劝诫学者不要骄傲自负二层含义是:⑩______________________________说明读书方法要前后贯通,了解大意普列汉诺夫读书:从反面论证读书要?__________诸葛亮读书:从正面论证读书要?__________虚心会意引语录

(第7~8段)从反面强调不求甚解不是读书马虎从正面强调不求甚解是不死抠一字一句,不因小失大

(道理论证)得结论(第9段)?:______________________________重要的书必须常常反复阅读名师导练基础训练

1. 根据拼音写出相应的词语。

(1)读书足以yí qíng( ),足以傅彩,足以长才。

(2)其傅彩也,最见于gāo tán kuò lùn( )之中。

(3)liàn dá( )之士虽能分别处理细事或一一判别zhī jié( ),然纵观tǒnɡ chóu( ),全局策划,则舍好学深思者莫属。

(4)读书费时过多易惰,文采zǎo shì( )太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

(5)jiǎo xiá( )者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书。怡情高谈阔论练达枝节统筹藻饰狡黠(6)读书时不可存心jié nàn( )作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

(7)换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè liè( )者,少数则须全读,读时须全神贯注,孜孜不倦。

(8)书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,wèi tóng jiáo là( )矣。

(9)因此不常作文者须记忆特强,不常讨论者须天生cōng yǐng( ),不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。

(10)人之才智但有zhì ài( ),无不可读适当之书使之顺畅。诘难涉猎味同嚼蜡聪颖滞碍(11)滚球利睾肾,射箭利胸肺,慢步利肠胃,骑术利头脑,zhū rú cǐ lèi( )。

(12)如不能辨异,可令读经院哲学,盖是辈皆chuī máo qiú cī( )之人。

(13)那除了kuáng wàng zì dà( )的人以外,谁也不敢这样自信。

(14)而读书的yào jué( ),全在于会意。

(15)一是表示虚心,目的在于quàn jiè( )学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂。

(16)因此,重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得kāi juàn yǒu yì( )。诸如此类吹毛求疵狂妄自大要诀劝诫开卷有益2. 下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是 ( )

A. 一个美满的家庭,有如沙漠中的甘泉,涌出宁谧与安慰,使人洗心涤虑,怡情悦性。

B. 时间怎么狡黠地失逝了,让日子变得仓促庸俗,于是总想留下一份记忆。

C. 聂老师对待工作认真负责,在教学上常常吹毛求疵。

D. 寻章摘句,生搬硬套,写出来的文章很难有新意,更不用说动人心弦了。C3. 下列对病句的修改不正确的一项是 ( )

A. 暴雨带来了丰富的降水,植物种子纷纷发芽、生长,往日死寂的沙漠不久就变成了绚丽的花海。(把“丰富”改为“丰沛”)

B. 西湖龙井茶的历史可追溯到我国唐代,在“茶圣”陆羽撰写的《茶经》中,就有杭州天竺、灵隐二寺产茶。(删去“在……中”)

C. 当今的艺术仿佛在兴致勃勃地享受一场技术的盛宴,舞台上扑朔迷离的灯光,3D电影院里上下左右晃动的座椅,魔术师利用光学仪器制造的视觉误差等。(把“扑朔迷离”改为“奇光异彩”)

D. 英雄精神既体现在刹那间的生死抉择,而且体现在经年累月的执着坚守,比如那些默默钻研技术几十载的航天人。(把“而且”改为“也”)B4. 请按照画线句子的内容和结构仿写句子。

人为什么要读书呢?书,可以唤醒沉睡的心灵,可以引领迷惘的灵魂。一本好书,就是一个崭新的世界。读艾青的诗歌,我坚定了不断前行的信念;读史铁生的散文,我鼓起了直面人生的勇气;读托尔斯泰的小说,我充满了对精神家园的憧憬;

读_______________,我_______________________;

读_______________,我________________________;

读__________________,我__________________________。 冰心的诗歌感悟了纯真细腻的情感培根的随笔明白了透彻深邃的哲理傅雷的家书领悟了谦虚严谨的道理课内精读

5. 简析下列句子的论证方法及作用。(6分)

(1)读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。

__________________________________________________________________________________________________________________

(2)在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略”。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________比喻论证。生动形象论证了“人在精神上的缺陷可以用读书来弥补”的观点,通俗易懂,易于接受。举例论证、对比论证。用诸葛亮观其大略(不求甚解)却比徐庶等人务于精熟取得更大成就的例子,有力地证明“读书的要诀在于会意,盲目地反对不求甚解的态度是不可取的”这一观点。6. 简要分析下列选段的论证思路。(4分)

应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。如果根本不读书或者不喜欢读书,那么,无论说什么求甚解或不求甚解就都毫无意义了。因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。一定要好读书,这才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解,所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________首先提出本段的观点:好读书这个习惯的养成是很重要的;然后通过正反对比的论证方法来论述好读书的益处;最后用陶渊明的事例进一步论述好读书这一习惯的重要性。议论文阅读技法专练——驳论文阅读训练

驳“粗话有理”论

①在建设社会主义精神文明的今天,我们本应扫清这些“粗话”,但是却有一些人对自己说“粗话”不以为耻,不以为怪,并给它找了种种理由,使之得以畅通无阻。

②一曰:我是老粗,不会那一套文词儿。诚然,我们都不是君子国的君子,彼此见面,不必过于强调温文尔雅,行礼如仪,而大可随便一点,取消那些无谓的客套,然而也绝没有理由要动辄骂爹骂娘,以显其“理”足、“势”盛、“气”壮或者是“亲热”。

③一曰:惯了,好像也没有什么嘛!可怕之处正在于此。如果

觉得有“什么” 那是不会惯了的。有朝一日,他们发现自己的孩子,竟从自己这儿学了“好样”,也是满口的“妈的”,那时还会“惯”吗?难道要将这些“历史遗产”传之后世吗?这样的“遗产”,青年们是不应该学习和接受的。

④一曰:战斗嘛,感情不能节制,嬉笑怒骂皆成文章。既云战斗,当然不会是赔笑脸,三鞠躬。但随意骂爹骂娘和战斗是不能混为一谈的。鲁迅先生说过:“辱骂和恐吓绝不是战斗。”爱好看书的读者不妨翻一下鲁迅先生的小说集,其中的小说无不是揭露反动派的丑恶面目,语言锋锐、激情荡漾,但鲁迅先生在斥责反动派的时候从不诉诸于“粗话”。我想:辱骂只能削弱战斗力,这不过是阿Q式的战法。

⑤其实,说“粗话”只是生活的表面现象,随口说“粗

话”不仅是不文明的表现,也是对别人不尊重的不道德行为。同时它又是一个人的知识水平和道德修养低下的具体表现。那些爱说“粗话”的人,难道就没有意识到自己也要随“粗话”一起被别人唾弃吗?我相信不断进步的人类,终将完全摒弃“粗话”。

(选自华语网,有删改)7. 选文第②~④段是__________关系,分别驳斥“________”论、“__________”论、“__________”论。(每处填两字)(4分)

8. 结合文章内容谈谈,说“粗话”的根源是什么?作者的观点是什么?(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________并列老粗习惯战斗根源是知识水平和道德修养低下。作者的观点是我们应该完全摒弃“粗话”。中考考点实训议论文阅读模拟训练

让古代经典成为民族文化的基因

①去年教师节,习近平到北师大慰问教师时提道:“古代经典应该成为民族文化基因。我很不赞成把古代经典诗词和散文从课本中去掉。应该把这些经典嵌在学生脑子里,成为中华民族文化的基因。”

②流传几千年的中华传统文化已经构筑了中国人的精神家园,形成共同的文化心理。它影响着中国人的思维方式、伦理观念、精神追求、审美取舍。它是全民族的优秀的文化遗产,影响着全民族的行为规范。但是,出于众所周知的原因,我们对传统文化的继承和弘扬,经历过起起落落的波折。目前存在的一些地方社会道德滑坡等现象,与对传统文化的淡忘有密切关系。国家提出“建设优秀传统文化体系,弘扬中华优秀传统文化”,是非常必要的。

③我们且举对传统文化影响最为深刻的儒道两家思想的例子来说。儒家提倡“正心诚意,修齐治平”,把“正心、诚意”作为“修身”“齐家”“治国”“平天下”的基础。这是强调个人道德修养与治国、平天下的一致性,主张由近及远,由己及人,从个体的品质修养入手,达到建设和谐社会的目的。为实现这个目的,还得从学习入手。在儒家传统文化体系里,许多学说都落脚于道德问题上,都以“修己”,即个体道德修养为核心,为落脚点。今天我们践行社会主义的价值观,建设新的道德风尚,只有社会的个体即每个人都注重自身的道德建设并付诸实践,才能够造就高尚纯洁的道德环境。再如,《道德经》里说:“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。”提倡“慈爱、俭啬”。这样的告诫与主张,对今天出现的物欲横流、诚信缺失、道德滑坡、贪污腐败等弊病,仍然有极好的警戒作用。

④中华传统文化蕴藏于流传几千年的经典之中,经史子集就是传统文化的载体。把古代经典转变为民族文化的基因,就应该认真学习古代经典,准确领会和掌握古代经典中所蕴含的精义,发挥文以化人的教化功能,把它们转化为文化知识,积淀为全民族的文化基因。

⑤学习古代经典,应把握精髓,在学习的过程中寻找人文精神的回归,弘扬中华民族的根与魂,增强民族凝聚力,而不是仅仅穿上汉服,戴着方巾,吟诵几篇古文就可以毕其功。现在,多种古籍整理的大工程都在进行中,学习国学和传统文化的热潮仍方兴未艾,学习古代经典,把传统文化的丰富内涵转变为人们的文化基因,并与践行社会主义核心价值观结合起来,任重而道远。

(选自《人民日报》,有改动)1. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 第③段主要运用了举例论证,列举儒道两家思想的例子,具体有力地证明了“‘建设优秀传统文化体系,弘扬中华优秀传统文化’,是非常必要的”。

B. 中华传统文化已经构筑了中国人的精神家园,形成共同的文化心理。

C. 作者反对穿上汉服,戴着方巾,吟诵古文这些弘扬传统文化的方式。

D. 作者认为把传统文化的丰富内涵转变为人们的文化基因,并与践行社会主义核心价值观结合起来,任重而道远。C2. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 作者采用“总—分—总”的结构,先提出问题,后分析问题和解决问题,条理清晰,层次分明。

B. “应该把这些经典嵌在学生脑子里,成为中华民族文化的基因”句中加点词“嵌”字形象而深刻地表明学好古代经典的重要性。

C. 今天出现的物欲横流、诚信缺失、道德滑坡、贪污腐败等弊病的原因是人们没有学好《道德经》。

D. 文章结尾,提醒我们弘扬中华优秀传统文化,要把握好其精髓,不能只停留在表面上。C3. 本文的中心论点是什么?文章是如何提出论点的?(4分)

__________________________________________________________________________________________________________中心论点:古代经典应该成为民族文化基因。文章开头直接引用习近平的话作为中心论点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读