部编版八年级下册历史第六单元 科技文化与社会生活 单元复习课件(149张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级下册历史第六单元 科技文化与社会生活 单元复习课件(149张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 75.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-06-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件149张PPT。第18课 科技文化成就第六单元 科学技术与社会生活“两弹一星”:

1、内容:核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星

2、原子弹:1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸成功。

3、氢弹:1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功。

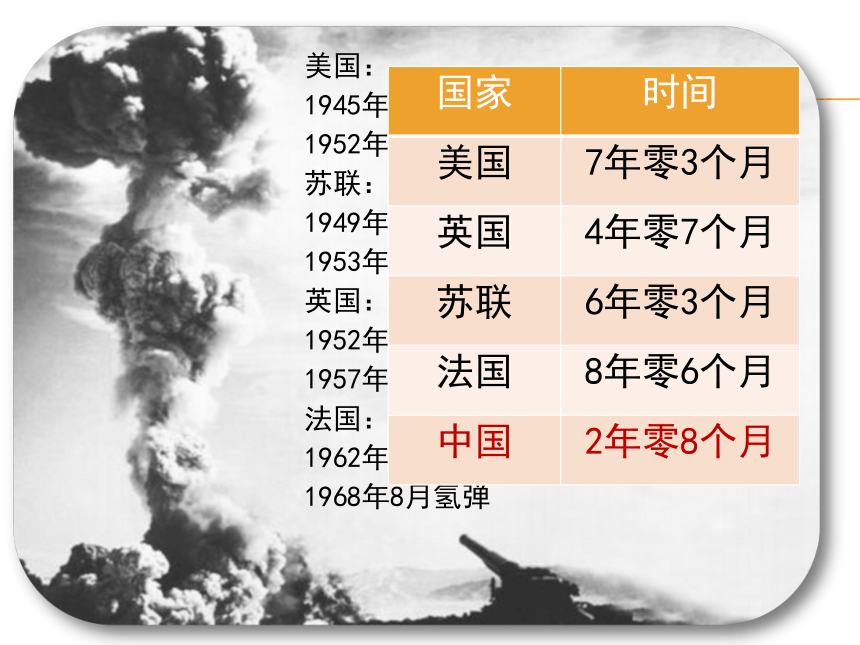

4、导弹:1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验成功,我国有了可用于实战的导弹。美国:

1945年原子弹爆炸;

1952年11月1日氢弹爆炸 苏联:

1949年8月29日原子弹;

1953年8月21日氢弹 英国:

1952年10月3日原子弹;

1957年5月15日氢弹 法国:

1962年原子弹;

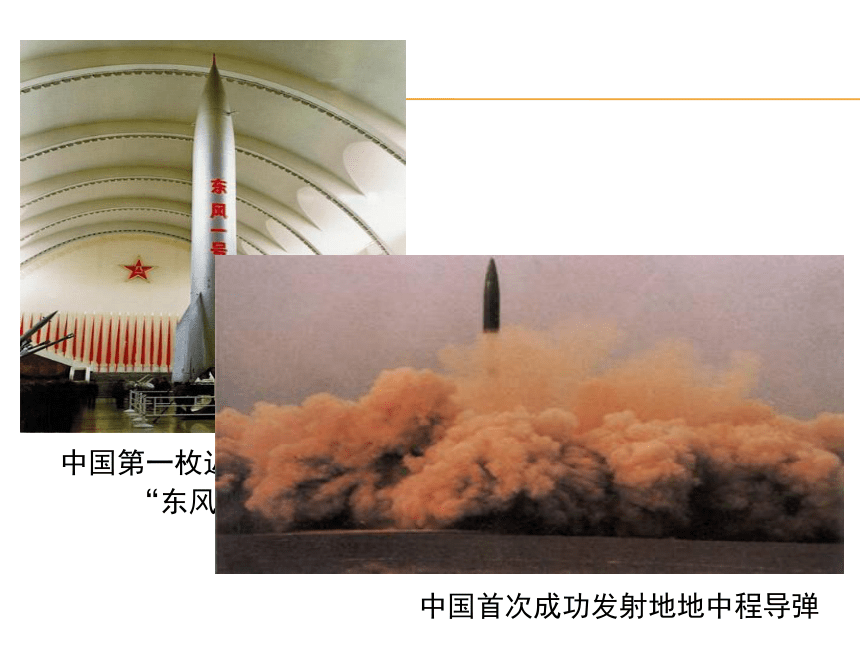

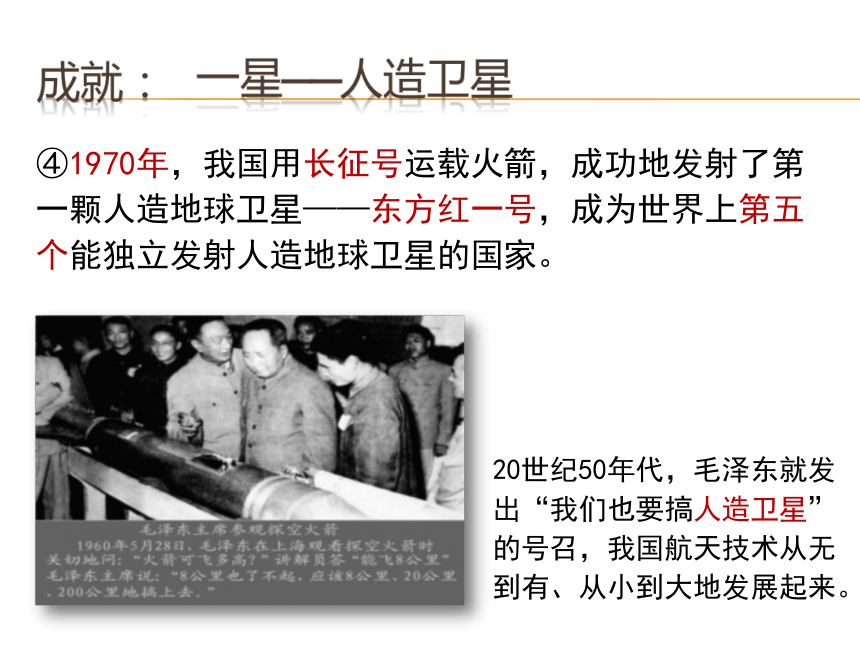

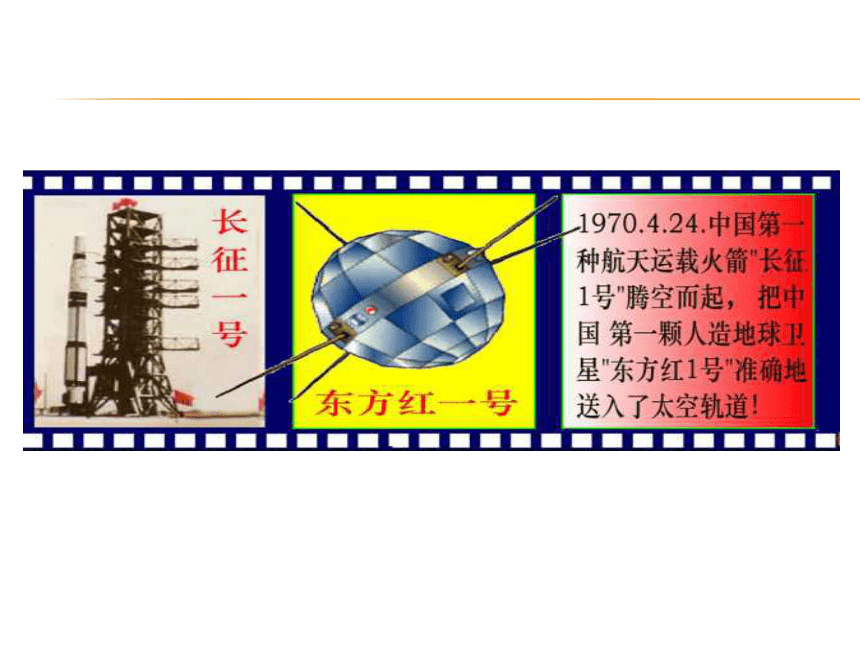

1968年8月氢弹中国第一枚近程地地导弹“东风一号”中国首次成功发射地地中程导弹成就:④1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。20世纪50年代,毛泽东就发出“我们也要搞人造卫星”的号召,我国航天技术从无到有、从小到大地发展起来。一星——人造卫星东方红一号卫星

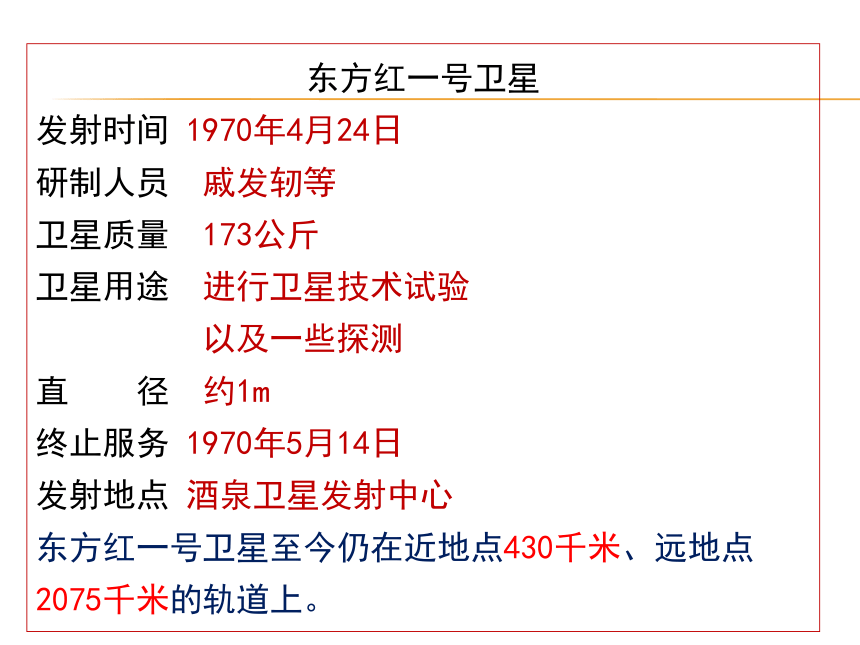

发射时间 1970年4月24日

研制人员 戚发轫等

卫星质量 173公斤

卫星用途 进行卫星技术试验

以及一些探测

直 径 约1m

终止服务 1970年5月14日

发射地点 酒泉卫星发射中心

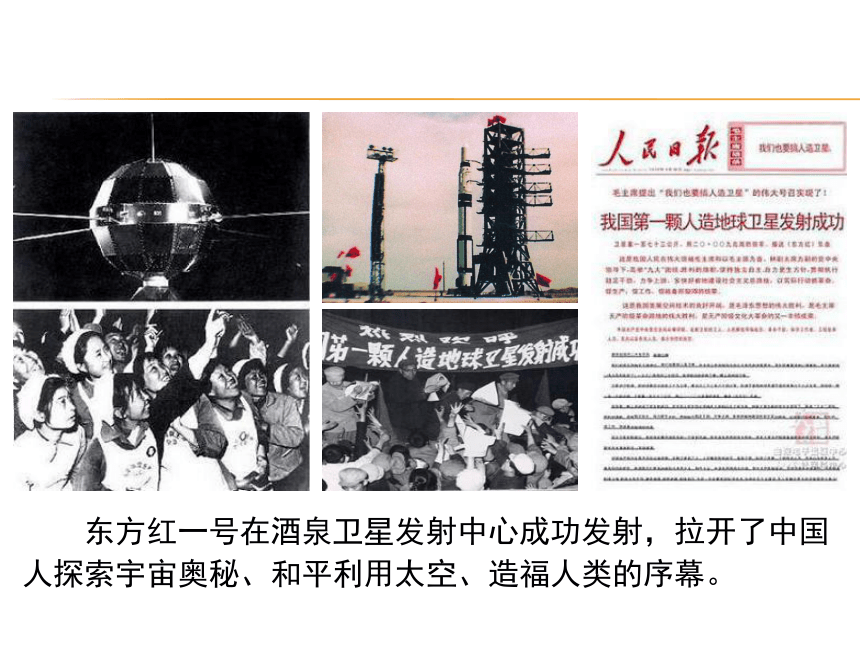

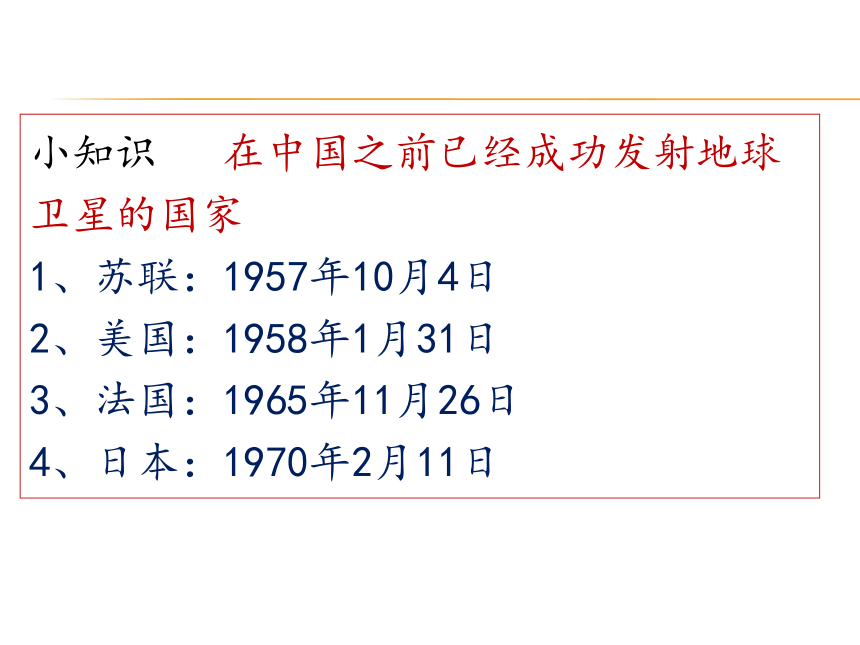

东方红一号卫星至今仍在近地点430千米、远地点2075千米的轨道上。 东方红一号在酒泉卫星发射中心成功发射,拉开了中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序幕。小知识 在中国之前已经成功发射地球卫星的国家

1、苏联:1957年10月4日

2、美国:1958年1月31日

3、法国:1965年11月26日

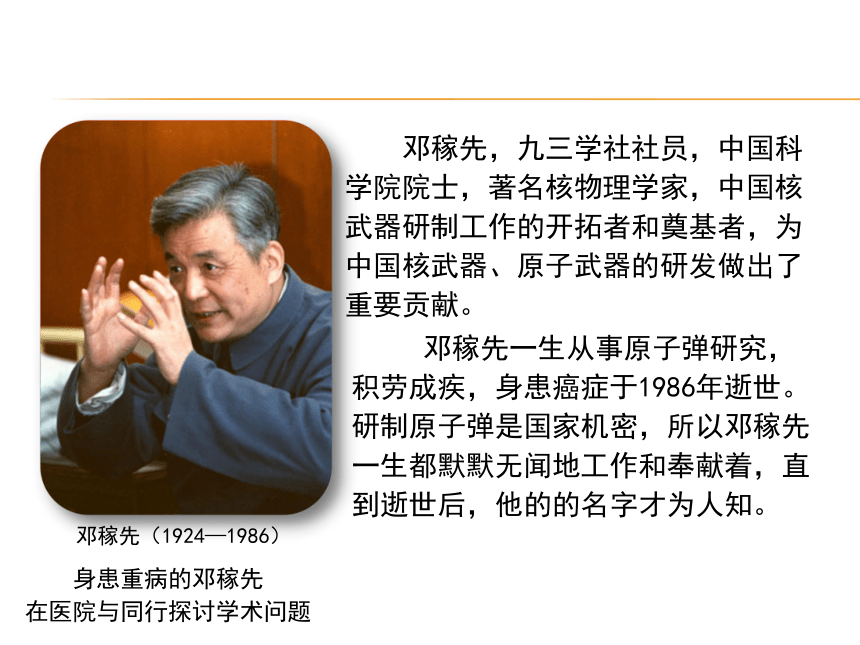

4、日本:1970年2月11日 邓稼先,九三学社社员,中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。邓稼先(1924—1986) 邓稼先一生从事原子弹研究,积劳成疾,身患癌症于1986年逝世。研制原子弹是国家机密,所以邓稼先一生都默默无闻地工作和奉献着,直到逝世后,他的的名字才为人知。身患重病的邓稼先

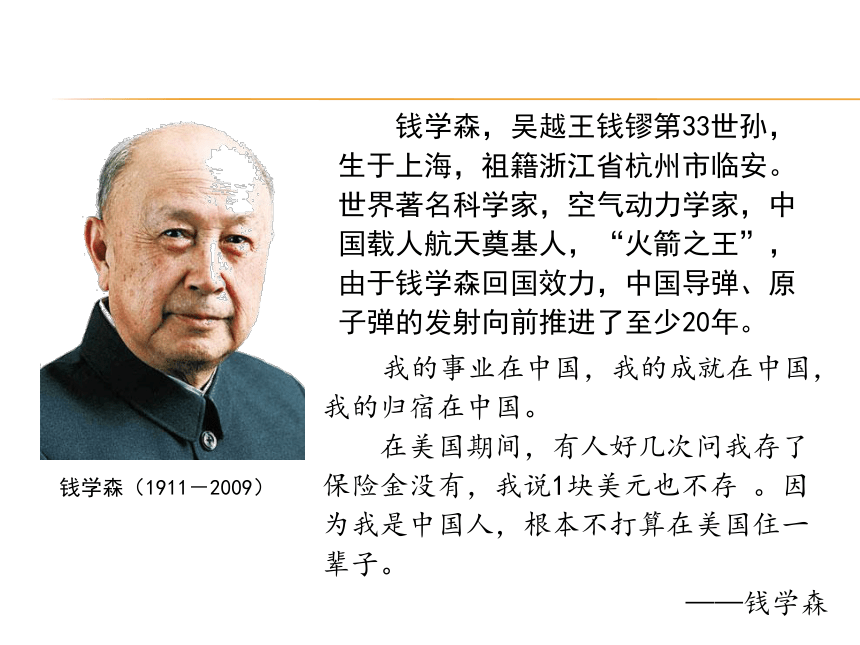

在医院与同行探讨学术问题钱学森(1911-2009) 钱学森,吴越王钱镠第33世孙,生于上海,祖籍浙江省杭州市临安。世界著名科学家,空气动力学家,中国载人航天奠基人,“火箭之王”,由于钱学森回国效力,中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少20年。 我的事业在中国,我的成就在中国,我的归宿在中国。

在美国期间,有人好几次问我存了保险金没有,我说1块美元也不存 。因为我是中国人,根本不打算在美国住一辈子。

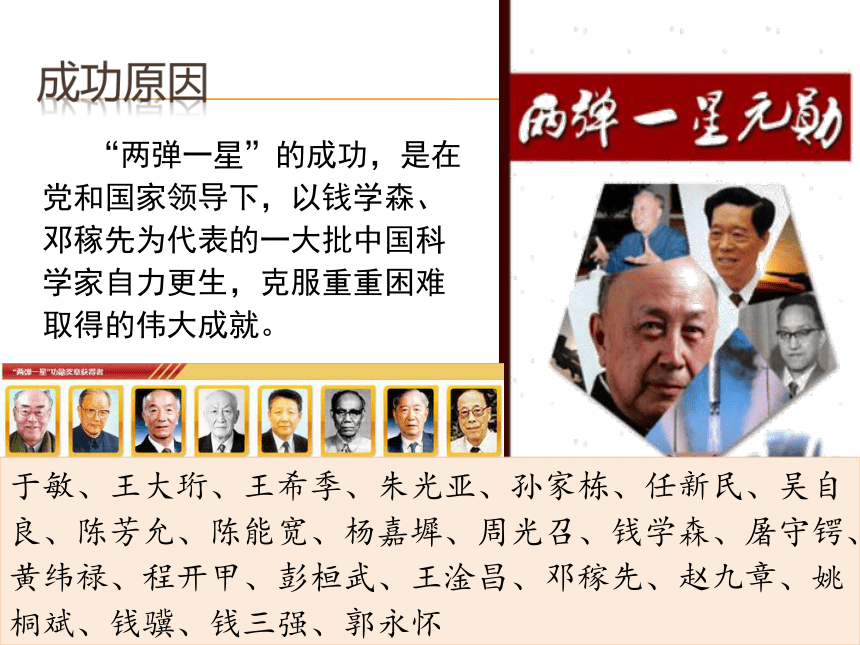

——钱学森成功原因 “两弹一星”的成功,是在党和国家领导下,以钱学森、邓稼先为代表的一大批中国科学家自力更生,克服重重困难取得的伟大成就。于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武、王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星”精神艰苦奋斗、爱国敬业、甘于奉献,严谨细致,团结协作、敢于创新等历史意义 中国第一颗原子弹爆炸一夜之间改变了中国在世界上的地位。

——法国评价 极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

“两弹一星”研制成功的意义是什么?

1.打破大国的核垄断2.维护国家安全3.提高中国的国际地位4.维护世界和平参考思路:全球核武器形势全球核武器形势 目前得到国际社会认可的有核国家是美国、俄罗斯、英国、法国和中国。 白俄罗斯、乌克兰等一批国家主动放弃现有核武器及核武器发展计划,成为无核国家。 一些没有核武器的国家千方百计谋求核武器,成为“核门槛”国家。印度、巴基斯坦进行了核爆炸试验。以色列和日本虽未公开进行核爆试验,但以色列是公认的具有核武器的国家,而日本则完全具备生产核武器的技术条件。 谋求核武器的还有各种恐怖组织。国家发展科技计划 1986年,根据王淦昌、王大珩允等科学家学家建议,我国制定了国家高技术研究发展计划,即“863计划”,选择生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术、新材料等领域为高技术研究的重点,促进高技术研究的发展。国家发展科技计划 1997年,我国制定了国家重点基础研究发展计划,即“973计划”,围绕农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料、综合交叉与重要科学前沿等领域展开研究,推动基础科学研究的发展。

国家还制定了重点科技攻关计划、火炬计划、星火计划等多多项科技发展计划。载人航天工程神州一号神州五号神州七号神州十一号无人飞船载人飞船太空漫步空间对接1999200320082016载人航天工程 1992年9月21日,中国政府决定实施载人航天工程,并确定了三步走的发展战略。第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题;第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。神舟系列飞船发射一览表神舟飞船 神舟飞船是中国自行研制,具有完全自主知识产权,达到或优于国际第三代载人飞船技术的飞船。 神舟号飞船是采用三舱一段,即由返回舱、轨道舱、推进舱和附加段构成,由13个分系统组成。①1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。 神舟一号飞船于1999年11月20日6时30分在酒泉卫星发射中心由新型长征运载火箭发射升空。作为中国航天史上的又一里程碑,神舟一号试验飞船的成功发射与回收,标志着我国载人航天技术获得了新的重大突破。②2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。 神舟五号飞船是在无人飞船的基础上研制的我国第1艘载人飞船,乘有1名航天员:杨利伟,在轨道运行了1天。?此次飞行打破了由美国和前苏联(俄罗斯)在载人航天领域的独霸局面,提高了我国的国际地位。“神舟五号”

发射时间:2003年10月15日9时飞行时间/圈数:21小时/14圈“神舟六号”

2005年10月12日9时发射

10月17日4时33分返回

共115小时33分指挥长费俊龙

江苏昆山市巴城镇人操作手聂海胜

湖北枣阳人③ 2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。 神舟七号载人航天飞船于2008年9月25日21点10分从中国酒泉卫星发射中心载人航天发射场用长征二号F火箭发射升空,2008年9月28日17点37分成功着陆于中国内蒙古四子王旗主着陆场。共计飞行2天20小时27分钟。神舟七号是中国第三个载人航天飞船。突破和掌握出舱活动相关技术。翟志刚

第一位出舱活动的中国人 神舟七号飞船共计飞行

2天20小时27分钟 观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学等领域的应用和试验。 神舟十一号飞船2016年10月17日7时30分在中国酒泉卫星发射中心发射,目的是为了更好地掌握空间交会对接技术,开展地球空间站建设登月工程 假如你是国家国防科学技术工业委员会的发言人,请你介绍我国载人航天工程取得了哪些重大成就。【新闻发布会】 ①1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验。

②2003年,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。

③2008年,神舟七号航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。杂交水稻时间:20世纪70年代 袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,比常规水稻增产20%左右。 袁隆平,1930年生于北京。中国杂交水稻育种专家, “杂交水稻之父”,中国工程院院士。2006年4月当选美国国家科学院外籍院士。2017年7月,任青岛海水稻学院首席教授。袁隆平在观察两系法杂交晚稻的结实情况“当代神农”“米神” 1973年10月,袁隆平培育成功一种茎秆粗壮、穗大粒多、米质优良、适应性广的籼型杂交水稻。文革期间吃饭靠“两平”

一靠邓小平

(家庭联产承包责任制 )

二靠袁隆平(杂交水稻) 国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”。杂交水稻 袁隆平致力于杂交水稻的研究,先后成功研发出“三系法”杂交 水稻、“两系法”杂交水稻、超级杂交稻一期、二期,与此同时,袁隆平提出并实施“种三产四丰产工程” 。2017年9月,袁隆平宣布一项剔除水稻中重金属镉的新成果。①1972年,杂交水稻被列为全国重点科研项目。

②1973年,袁隆平在世界上首次育成籼型杂交水稻。

③1974年,杂交水稻普遍获得亩产超千斤的高产。

④1975年,国务院决定迅速扩大试种和大量推广杂交水稻,取得巨大增产效益。原子弹让中国人不再受恐吓!

袁隆平使中国人不再挨饿!吃饭靠“两平”

一靠邓小平(责任制)

二靠袁隆平(杂交水稻) 国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”。 目前在我国,有一半的稻田里播种着他培育的杂交水稻,每年收获的稻谷60%源自他培育的杂交水稻种子,为从根本上解决我国粮食自给难题做出了重大贡献。同时,他的成就也给世界带来了福音,杂交水稻技术已推广到世界几十个国家,增产的粮食每年为世界解决了7000万人的吃饭问题。

——郭田珍:《他用一粒种子改变了世界》

袁隆平的杂交水稻有什么意义?

袁(隆平)正引导我们走向一个丰衣足食的世界。

——[美]农业经济学家 唐·帕尔伯格国内意义: 为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。我国将首届最高科学技术奖授予了袁隆平1981年新中国成立以来第一个特等发明奖 他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!国际意义: 袁隆平的杂交水稻技术对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施。中国的杂交水稻被推广到印度、越南菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖袁隆平“超级稻”再创世界新纪录 2017年10月袁隆平院士培育的超级杂交水稻亩产再创新高,在邯郸市永年区广府镇的百亩水稻高产攻关示范田内,平均亩产达1149.02公斤,刷新了世界水稻单产纪录,每公顷产量达17.23吨。 疟疾(Malaria)经按蚊叮咬而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。据统计约有20亿人口生活在流行区,主要集中在非洲、东南亚和中、南美洲的一些国家。其死亡率极高。疟疾全球分布图,暗红代表的是高风险区 据世界卫生组织报告,全世界约数十亿人口生活在疟疾流行区,每年3亿-5亿人患疟疾,100万-300万人死于疟疾,其中大部分为儿童。 (青蒿)治疟疾寒热。 ——葛洪《肘后备急方》——李时珍《本草纲目》青蒿一握,以水两升渍,绞取汁,尽服之。青蒿素时间:20世纪70年代发现者:屠呦呦领导的科研团队意义:

开创了治疗疟疾的新方法。青蒿素类药物对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推使全球数亿人受益。屠呦呦在实验室工作青蒿素 屠呦呦科研团队1971年首先从黄花蒿中发现抗疟有效提取物,1972年又分离出新型结构的抗疟有效成分青蒿素,对鼠疟、猴疟的原虫抑制率达到100%。1973年经临床研究取得与实验室一致的结果、抗疟新药青蒿素由此诞生。2011年9月获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖获奖理由——

“发现了青蒿素——一种治疗疟疾的药物,在全球挽救了数百万人的生命”2015年10月,因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖 屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。 2015年10月5日瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。屠呦呦由此成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家 ,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。 ……青蒿素的发现为严重寄生虫疾病的治疗提供了革命性的新疗法。……屠呦呦改变了寄生虫疾病的治疗方法。……对人类所做出的贡献是不可磨灭的、不可估量的。

——诺贝尔奖评 青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

——2016年“感动中国”人物

屠呦呦的颁奖词

颁奖词探究题:

如果一个人想有所作为需要具备怎样的品质?勤奋学习、刻苦钻研、勇于探索、百折不挠新中国科技发展的原因1、社会主义制度的确立,为科技事业的发展创造了前提。

2、党和政府创新科技发展的重视和正确决策,为科技事业的发展提供了保证。

3、优秀的科学家和广大科技工作者在科技事业中的开拓创新和无私奉献。

4、中华传统文化的贡献。 这与国家的政治制度与经济基础是密切相关的。旧中国处于半殖民地半封建社会,政治制度和经济基础的落后导致科技落后。新中国建立起社会主义制度,经济实力迅速增强,中央政府又重视科技,所以发展很快。中国十一届三中全会后,反映改革开放的时代风貌的作品成果丰富,如2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。方针:内容:发展:1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,带来了文化领域的繁荣景象。生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌。作品:长篇小说《红岩》《青春之歌》;话剧《茶馆》等。文学的发展文化事业的发展“双百方针”的提出:

1956年,毛泽东提出“百花齐放”“百家争鸣”的方针。艺术问题学术问题为什么说伴随着新中国的诞生文学艺术也步入了新的时代? 来源丰富:新旧社会交替阶段的社会风情千姿百态,为文艺创作提供了无穷的源泉。 政策英明:“百花齐放,百家争鸣”,给文艺创作带来了和谐、宽松的创作氛围。 “双百”方针提倡在文学艺术、科学研究领域,有独立思考和辩论的自由,有创作和批评的自由,有发表意见和保留意见的自由。双百方针 1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。 “百花齐放、百家争鸣”,具体地说就是,在文艺创作上,允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在,自由发展;在学术理论上,提倡不同学派、不同观点互相争鸣,自由讨论。 许多作家、艺术家,采用多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌,文学戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。话剧《茶馆》长篇小说《红岩》《青春之歌》大型音乐舞蹈史诗《东方红》电影《英雄儿女》《林则徐》 莫言,1955年2月17日出生,中国当代著名作家。80年代中期以乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

2000年,莫言的《红高粱》入选《亚洲周刊》评选的“20世纪中文小说100强”。2005年莫言的《檀香刑》全票入围茅盾文学奖初选。2011年莫言凭借作品《蛙》获得茅盾文学奖。2012年莫言获得诺贝尔文学奖。

2012年获得诺贝尔文学奖,获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。莫言 2012年获诺贝尔文学奖请大家结合生活,说一说中国文化的世界影响力。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平讨论:为什么建国以来中国的科技文化能取得如此瞩目的成绩?国家稳定发展正确方针大计良好国际环境高尚道德情操百年强国梦想邓稼先钱学森袁隆平屠呦呦毅然舍家艰难回国坚定守望传承中医原子弹、氢弹导弹、

人造地球卫星杂交水稻青蒿素对人类生命健康事业做出了巨大贡献对解决世界性饥饿问题有重要贡献增强国防实力,提高国际地位。人物经历贡献意义科学技术是

第一生产力第19课 社会生活的变迁第六单元 科学文化与社会生活课标要求 从衣、食、住、行、用等方面的变化,了解经济的快速发展和人民生活水平的提高。认知提示:

初步了解中华人民共和国成立后,特别是改革开放以来,我国社会生活变迁的情况与原因。

解读:

社会生活是社会生产力水平的反映,是社会进步程度的表现。中华人民共和国成立后,我国的社会生活和社会面貌发生了深刻的变化。改革开放以来,我国生产力水平又迈上一个新台阶。从衣、食、住、行、用等方面来看,人民的生活条件有了很大改善,消费水平和消费质量明显提高,生活总体上达到了小康水平。交通、通信建设有了突飞猛进的发展,深刻地改变着人们的思想观念和生活方式。旧四大件 我国很多地方在姑娘出嫁时往往娘家要陪送嫁妆,嫁妆在改革开放前,社会上流传着所谓“四大件”的说法,它们是一般家庭中的高级消费品,被看作是当时高生活水平的标志。电视机洗衣机电冰箱空调新四大件新新四大件1.新中国成立前后变化:

从物价飞涨,民生凋敝到人民当家作主,经济恢复,

物价稳定,人民生活发生了根本变化,生活水平不

断提高。2.改革开放前后变化(1)衣 从买衣服要凭布票,色彩、样式也很单调到衣着丰富多彩。一、日常生活的变化列宁装中山装数量有限,色彩、样式单调 中山装是以孙中山的名字命名的一种服装。很多著名人物如蒋介石、毛泽东、周恩来、邓小平都常穿着中山装。1949年,在新中国成立大典上,国家主席毛泽东穿着改良版“中山装”出现在天安门广场上。当这位新中国领袖的照片第一次出现在世界媒体上后,这套衣服也随之名闻世界。西方世界叫它“Mao Suit”。 1949年以后,生产领域的工人阶级地位得到提高,劳动最光荣,朴素是时尚,穿工装成为一种荣耀。 年轻姑娘们曾一度爱上男式背带工装裤和格子衬衣。工装裤为背带式,胸前有一口袋。 前后挂胶、以草绿色帆布为面,橡胶为底的“胶鞋”,因为中国人民解放军穿用而得名“解放鞋”,成为这一时期城镇民众广为使用和喜欢的鞋型。 “列宁装”,因列宁在十月革命前后常穿而得名。衣服的颜色并不多,基本上是清一色的蓝、灰、黑。这种双排扣的西式上衣本是苏联、东欧男性日常穿的上衣款式,而到中国后却阴差阳错地变成了女装,在抗日战争时期的延安就曾经流行过。 布拉吉是俄语音译,即连衣裙,其款式健康活泼,不做作,流行了很久,以至于现在许多中年妇女夏季的裙装还是这种稍加变化的布拉吉。 20世纪50年代,还有一种很引人注目的服装,就是以“苏联大花布”制成的男性衬衣。这除了政治上的一些原因外,还因为这种衣服打破了当时中国男性衣服单一色调——白灰蓝的局面。青年们穿起它,更显得活拨可爱,精神抖擞,故一时成为流行的服装。 由于三年自然灾害,棉花大幅减产,棉布定量为每人21尺。人们买服装、棉布和日用纺织品都要凭布票,购买服装的标准是耐磨和耐脏,灰、黑、蓝、绿色成为街头流行色,千篇一律、不分季节、不分男女的服装样式也更通行了。评布票 20世纪60年代中期,男女服装归于一统,女装趋向男性化,尤其是“文革”时期,军便服大行其道,黄军装,黄军帽,红袖章,黄挎包成了“时装”,不爱红装爱武装被女性奉为圭臬,视为理想追求,许多狂热的青年最向往的就是拥有一套绿军装。

——摘自中国青年网(2016年) “文革”时期,军装是最时髦的服装。绣着“为人民服务”的军挎包在二十世纪六十年代人手一个,成为现在电影中一个不可或缺的怀旧道具。 当年一部电影《海魂》的热映,带动了大街上年轻人和孩子们最懵懂的追捧热潮,这种蓝白相间的横条纹上衣几乎随处可见。20世纪70年代,小白鞋在当时年轻人中的风靡程度,完全可以媲美当今的耐克球鞋。个人崇拜盛行 中国人民穿衣打扮的变化20世纪六七十年代蓝灰色的海洋1984年,中国大陆的第一支时装模特队出访欧洲 着装打扮丰富多彩、更加时尚、更具个性时装表演成为一道亮丽的风景线 人们的衣着变得丰富多彩起来。服饰已经不仅仅是御寒的工具,更是人们显示风度、展示个性的方式。(2)食 从饮食结构比较单一到不但能“吃饱”,而且还要“吃好”,讲究营养均衡、粗细搭配,绿色食品等科学为生的概念日益深入人心。面票(可以买白面粉) 油票(可以买食用油) 北京的粗粮票(只能买玉米面) 米票(可以买大米) “排着长队购物,勒紧肠子度日” 为了保持市场物价稳定,满足工业化对粮食的需要,1953年10月,中共中央开始在全国实行对粮食、油料(包括食油)的统购统销政策。1955年8月,国务院颁布《市镇粮食定量供应暂行办法》,实施四证三票制度,对市镇居民、工业、商业等业户、动物饲养户购买粮食使用凭证作出了规定。 伴随着粮票的使用,各种与吃相关的票证接踵而来,有糕点票、饼干票、玉米、红薯票、年糕票、月饼票、豆制品票、副食品票、糖票、肉票、鱼票、菜票、烟票、酒票等,让人们尽量填饱肚子。但是供应量也很有限,如鸡蛋,每人每月只有两个,后来按户供应,不管人数多少,每户半斤。糖每人每月仅有半两至三两,糖果更是成了稀罕物,只有过年过节和结婚才可享受一番,平时难得有荤腥,所以过年成为欢天喜地的日子,不象现在天天就象过节。当然有的糕点可以不用粮票或糕点票购买,但每斤价位高达十几元至二三十元不等,相当于人们1个月的工资。20世纪50—70年代——“饿”

20世纪80年代——从温饱到小康

20世纪90年代——饕餮时代

21世纪——吃出健康 为了能让4个年岁差不多的小孩能公平享有食物,我每天上班前都会把一天吃的东西用秤称好了分给他们。比如一块豆腐乳,会分成很小的四块,放在各人的小碟子里。小孩都省着吃,因为他们知道,吃完了自己的就只能眼睁睁看别人吃了。

——摘自搜狐新闻(2008年) 改革开放前人们只有到过年才会改善伙食,一家人其乐融融大吃一顿。 春节期间,副食品商店出动流动售货车送货上门,为居民服务。二十世纪六十年代国营果菜公司门市部前人们排队买菜。二十世纪六十年代春节前菜市场前排起长队在雪中买菜。食物丰富多样 与西餐零距离接触食物琳琅满目,讲究营养均衡、粗细搭配、绿色食品,健康饮食个人崇拜盛行 饮食的变化过去人们觉得难以下咽的野菜窝头,今天吃起来好像味道很不错,人们的感觉为什么发生了变化?问题思考 过去人们食物匮乏,只有野菜和粗粮,人们为解决温饱并无选择。现在食品供应丰富,人们不但要吃饱,还要吃好,人们开始讲究营养均衡,绿色食品等科学卫生的概念也日益深入人心。绿色饮食 当今人们开始呼应健康的主题,对回归自然的水果蔬菜重新重视。蔬菜要吃新鲜的,粮食要吃该年的,鸡鸭要吃一秒种之前的,鱼肉要吃活蹦乱跳的。人们在市场上挑剔的目光越来越的落在鲜货上,而不是价格上。什么食品有营养,什么食品能防衰老,什么食品搭配能保持身上的酸碱度平衡,成为人们津津乐道的话题。中国人的健康概念在二十一世纪初期,清醒而及时的迈上了一个台阶。饕餮盛宴 富裕起来的中国人吃风长大长大,一年在餐桌上甚至能吃掉上千亿元。鲍鱼、海参、翅肚开始出现在人们的面前。中国菜已难以满足人们的口味。西餐、法国大菜、意大利披萨,日本料理、韩国烧烤等纷纷进入中国,中国人不出国门便能吃遍世界。这个时代的你无论走到何方,大街小巷各种档次和风味的餐厅与酒店都随处可见。随之而来的健康恶果:不良饮食习惯导致心血管、肿瘤、糖尿病持续攀升已成为死亡率较高的疾病。于是,人们开始大规模的减肥。(3)住 从住房比较拥挤,室内设施简单到人均住房面积扩大,室内装修和居住环境明显改善。改革开放前的住房改革开放前早期的土房子 早期的瓦房评北方的大杂院农村的土坯房农村的厨房农村用的炕六七十年代改革开放初拥挤、室内设施简单 “筒子楼”给我的印象狭窄、拥挤、漆黑,但又温馨与快乐…整个楼道里堆满了杂物,灯泡发出昏黄的光,感觉黑洞洞的,厨房的走道狭窄而漆黑,一不小心就可能会碰着张家的锅、李家的灶……吃饭时,大伙喜欢聚在一起吃,张家长李家短地闲聊着……住在“筒子楼”里,上班出门前忘了收被单,没事!遇到风雨邻居肯定会帮着收回去……家里老人突然发病了,没事!只需喊一声,全楼的人都会跑过来帮忙,“筒子楼”里洋溢着人与人之间的浓浓温情。

——摘自网易新闻(2016年)评筒子楼筒子楼里的生活斗室农村的瓦房八十年代个人崇拜盛行 住房的变化现代楼房公寓社区住宅楼别墅农家乐华西村农民住房别墅区住宅小区“小康不小康,关键看住房”评城市的花园小区湖滨别墅现代化的室内装修焕然一新的村民住房二十一世纪绿色住房“永久”牌自行车火车马车乡间的土路改革开放前改革开放后海南环岛高铁 和谐号改革开放后个人崇拜盛行 出行方式的变化改革前改革后今天你从中发现了什么问题?该如何解决?公交优先政策开辟新的公交线路使用清洁燃料提升市民素质……发展轨道交通(地铁、轻轨)(4)用 休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。人们开始注重和享受文化、旅游、健身等多种休闲生活,生活方式发生了很大变化。中国出境旅游人数逐年增加衣住食数量有限,色彩、样式单调改革前改革后色彩缤纷、款式新颖,显示风度,展示个性“吃饱”“吃好”,讲究营养均衡,粗细搭配,绿色食品居住面积扩大、室内装修和居住环境明显改善地铁、出租车、私家车、火车、飞机、轮船等较为匮乏单调拥挤、室内设施简单主要靠步行、自行车、公交车、火车等行交通公路铁路2010年,中国铁路运营里程居世界前列建密集公路网、公路大桥,高速公路里程居世界前列国内、国际航线众多,中国已成为世界民航大国邮政业务、固定电话、移动电话十分普遍发展迅速,网民规模不断扩大,互联网普及率日益提高民航电信互联网通讯通讯方式的变化1.交通的发展(1)成果:铁路、公路、民用航空、水运和地下轨道交

通建设飞速发展,已形成综合交通运输网。二、交通、通信的不断发展改革开放前,中国被称为“自行车王国”改革开放后,多种交通设施(2)影响:随着交通设施的改善和人民生活水平的提

高,人们的出行方式也发生了很大的变化。绿皮火车八十年代的公路九十年代的飞机场高铁二十一世纪的高速公路二十一世纪的飞机场共享单车私家车地铁2.通信的发展(1)成果:我国的电信网络规模和用户数均居全球第一,

发展速度也位居世界前列(2)影响:使信息的传递编的快捷和简便,深刻地改变

着人们的思想观念和生活方式通信交通改革前改革后今天通讯方式的变化书信通讯方式的变化固定电话大哥大通讯方式的变化彩屏手机智能手机 上世纪九十年代中期大哥大”已不再流行了,黑白屏手机推出来后,因携带方便、价格实惠,迅速被众多人接受,正式进入老百姓生活,进入了商人的生意洽谈中。GSM使移动通信进入了一个新的里程 。中国第一个GSM电话的诺基亚2110 第一款全中文手机——摩托罗拉CD928+第一款进入中国大陆的GSM手机——爱立信GH337通讯方式的变化QQ聊天微信聊天评八九十年代流行的呼机八九十年代流行的手机当今流行的智能手机九十年代电脑进入市民家庭网吧成为公共上网场所人类步入5G网络时代 互联网是由多台电子计算机网络相互连接而构成的网络。

1987年,中国开始引入互联网。“越过长城,通向世界”的电子邮件,揭开了中国人开始使用互联网的序幕。94年至95年,我国实现了与国际互联网的网络通信协议连接,97年,我国上网用户数已有62万。截至17年6月,中国网民规模规模达到7.51亿。互联网普及率攀升至54.3%。

互联网已经进入了政治、经济、社会生活的各个领域,改变着中国人民的生活方式。中国互联网之路 1986年8月25日,从北京中国第一封国际电子邮件。 1989年, 中国开始建设互联网——5年目标——国家级四大骨干网络联网。 2003年, 下一代互联网示范工程CNGI 项目开始实施 截至2017年12月,我国网民规模达7.72亿,普及率达到55.8%,超过全球平均水平(51.7%)4.1个百分点,超过亚洲平均水平(46.7%)9.1个百分点。支付方式的变化 钱包里的人民币越来越少,各种各样的卡越来越多。出门坐车有交通卡;打电话有电话卡;消费有信用卡,连交水费、电费、煤气费、宽带费这些家长里短的事,只要一上网,从这个卡转账到那个卡,不出家门就能轻松搞定。

——摘自搜狐新闻(2008年)居民消费行为的变化传统购物网络购物 据北京邮政部门2004年统计,当年“家书”类的私人信件大约只占到25%,市民收到的信件中四分之三都是各种信用卡对账单、保险单、商场的打折广告等商业信函。现在,打开信筒,几乎都是公函、商业信件,家书还不到十分之一。取而代之的是,“双十一”过后那数量猛增的电商包裹。

——摘自环球网(2017年)居民消费行为的变化奉行节俭

量入而出信贷消费

超前消费改革开放的巨大成就:(1)经济持续有快速健康发展;

(2)商品供应充足,人民生活总体达到小康水平;

(3)对外贸易迅速发展,利用外资成效显著;

(4)科技教育快速发展,社会事业全面进步。

1、内容:核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星

2、原子弹:1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸成功。

3、氢弹:1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功。

4、导弹:1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验成功,我国有了可用于实战的导弹。美国:

1945年原子弹爆炸;

1952年11月1日氢弹爆炸 苏联:

1949年8月29日原子弹;

1953年8月21日氢弹 英国:

1952年10月3日原子弹;

1957年5月15日氢弹 法国:

1962年原子弹;

1968年8月氢弹中国第一枚近程地地导弹“东风一号”中国首次成功发射地地中程导弹成就:④1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。20世纪50年代,毛泽东就发出“我们也要搞人造卫星”的号召,我国航天技术从无到有、从小到大地发展起来。一星——人造卫星东方红一号卫星

发射时间 1970年4月24日

研制人员 戚发轫等

卫星质量 173公斤

卫星用途 进行卫星技术试验

以及一些探测

直 径 约1m

终止服务 1970年5月14日

发射地点 酒泉卫星发射中心

东方红一号卫星至今仍在近地点430千米、远地点2075千米的轨道上。 东方红一号在酒泉卫星发射中心成功发射,拉开了中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序幕。小知识 在中国之前已经成功发射地球卫星的国家

1、苏联:1957年10月4日

2、美国:1958年1月31日

3、法国:1965年11月26日

4、日本:1970年2月11日 邓稼先,九三学社社员,中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。邓稼先(1924—1986) 邓稼先一生从事原子弹研究,积劳成疾,身患癌症于1986年逝世。研制原子弹是国家机密,所以邓稼先一生都默默无闻地工作和奉献着,直到逝世后,他的的名字才为人知。身患重病的邓稼先

在医院与同行探讨学术问题钱学森(1911-2009) 钱学森,吴越王钱镠第33世孙,生于上海,祖籍浙江省杭州市临安。世界著名科学家,空气动力学家,中国载人航天奠基人,“火箭之王”,由于钱学森回国效力,中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少20年。 我的事业在中国,我的成就在中国,我的归宿在中国。

在美国期间,有人好几次问我存了保险金没有,我说1块美元也不存 。因为我是中国人,根本不打算在美国住一辈子。

——钱学森成功原因 “两弹一星”的成功,是在党和国家领导下,以钱学森、邓稼先为代表的一大批中国科学家自力更生,克服重重困难取得的伟大成就。于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武、王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星”精神艰苦奋斗、爱国敬业、甘于奉献,严谨细致,团结协作、敢于创新等历史意义 中国第一颗原子弹爆炸一夜之间改变了中国在世界上的地位。

——法国评价 极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

“两弹一星”研制成功的意义是什么?

1.打破大国的核垄断2.维护国家安全3.提高中国的国际地位4.维护世界和平参考思路:全球核武器形势全球核武器形势 目前得到国际社会认可的有核国家是美国、俄罗斯、英国、法国和中国。 白俄罗斯、乌克兰等一批国家主动放弃现有核武器及核武器发展计划,成为无核国家。 一些没有核武器的国家千方百计谋求核武器,成为“核门槛”国家。印度、巴基斯坦进行了核爆炸试验。以色列和日本虽未公开进行核爆试验,但以色列是公认的具有核武器的国家,而日本则完全具备生产核武器的技术条件。 谋求核武器的还有各种恐怖组织。国家发展科技计划 1986年,根据王淦昌、王大珩允等科学家学家建议,我国制定了国家高技术研究发展计划,即“863计划”,选择生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术、新材料等领域为高技术研究的重点,促进高技术研究的发展。国家发展科技计划 1997年,我国制定了国家重点基础研究发展计划,即“973计划”,围绕农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料、综合交叉与重要科学前沿等领域展开研究,推动基础科学研究的发展。

国家还制定了重点科技攻关计划、火炬计划、星火计划等多多项科技发展计划。载人航天工程神州一号神州五号神州七号神州十一号无人飞船载人飞船太空漫步空间对接1999200320082016载人航天工程 1992年9月21日,中国政府决定实施载人航天工程,并确定了三步走的发展战略。第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题;第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。神舟系列飞船发射一览表神舟飞船 神舟飞船是中国自行研制,具有完全自主知识产权,达到或优于国际第三代载人飞船技术的飞船。 神舟号飞船是采用三舱一段,即由返回舱、轨道舱、推进舱和附加段构成,由13个分系统组成。①1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。 神舟一号飞船于1999年11月20日6时30分在酒泉卫星发射中心由新型长征运载火箭发射升空。作为中国航天史上的又一里程碑,神舟一号试验飞船的成功发射与回收,标志着我国载人航天技术获得了新的重大突破。②2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。 神舟五号飞船是在无人飞船的基础上研制的我国第1艘载人飞船,乘有1名航天员:杨利伟,在轨道运行了1天。?此次飞行打破了由美国和前苏联(俄罗斯)在载人航天领域的独霸局面,提高了我国的国际地位。“神舟五号”

发射时间:2003年10月15日9时飞行时间/圈数:21小时/14圈“神舟六号”

2005年10月12日9时发射

10月17日4时33分返回

共115小时33分指挥长费俊龙

江苏昆山市巴城镇人操作手聂海胜

湖北枣阳人③ 2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。 神舟七号载人航天飞船于2008年9月25日21点10分从中国酒泉卫星发射中心载人航天发射场用长征二号F火箭发射升空,2008年9月28日17点37分成功着陆于中国内蒙古四子王旗主着陆场。共计飞行2天20小时27分钟。神舟七号是中国第三个载人航天飞船。突破和掌握出舱活动相关技术。翟志刚

第一位出舱活动的中国人 神舟七号飞船共计飞行

2天20小时27分钟 观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学等领域的应用和试验。 神舟十一号飞船2016年10月17日7时30分在中国酒泉卫星发射中心发射,目的是为了更好地掌握空间交会对接技术,开展地球空间站建设登月工程 假如你是国家国防科学技术工业委员会的发言人,请你介绍我国载人航天工程取得了哪些重大成就。【新闻发布会】 ①1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验。

②2003年,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。

③2008年,神舟七号航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。杂交水稻时间:20世纪70年代 袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,比常规水稻增产20%左右。 袁隆平,1930年生于北京。中国杂交水稻育种专家, “杂交水稻之父”,中国工程院院士。2006年4月当选美国国家科学院外籍院士。2017年7月,任青岛海水稻学院首席教授。袁隆平在观察两系法杂交晚稻的结实情况“当代神农”“米神” 1973年10月,袁隆平培育成功一种茎秆粗壮、穗大粒多、米质优良、适应性广的籼型杂交水稻。文革期间吃饭靠“两平”

一靠邓小平

(家庭联产承包责任制 )

二靠袁隆平(杂交水稻) 国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”。杂交水稻 袁隆平致力于杂交水稻的研究,先后成功研发出“三系法”杂交 水稻、“两系法”杂交水稻、超级杂交稻一期、二期,与此同时,袁隆平提出并实施“种三产四丰产工程” 。2017年9月,袁隆平宣布一项剔除水稻中重金属镉的新成果。①1972年,杂交水稻被列为全国重点科研项目。

②1973年,袁隆平在世界上首次育成籼型杂交水稻。

③1974年,杂交水稻普遍获得亩产超千斤的高产。

④1975年,国务院决定迅速扩大试种和大量推广杂交水稻,取得巨大增产效益。原子弹让中国人不再受恐吓!

袁隆平使中国人不再挨饿!吃饭靠“两平”

一靠邓小平(责任制)

二靠袁隆平(杂交水稻) 国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”。 目前在我国,有一半的稻田里播种着他培育的杂交水稻,每年收获的稻谷60%源自他培育的杂交水稻种子,为从根本上解决我国粮食自给难题做出了重大贡献。同时,他的成就也给世界带来了福音,杂交水稻技术已推广到世界几十个国家,增产的粮食每年为世界解决了7000万人的吃饭问题。

——郭田珍:《他用一粒种子改变了世界》

袁隆平的杂交水稻有什么意义?

袁(隆平)正引导我们走向一个丰衣足食的世界。

——[美]农业经济学家 唐·帕尔伯格国内意义: 为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。我国将首届最高科学技术奖授予了袁隆平1981年新中国成立以来第一个特等发明奖 他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!国际意义: 袁隆平的杂交水稻技术对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施。中国的杂交水稻被推广到印度、越南菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖袁隆平“超级稻”再创世界新纪录 2017年10月袁隆平院士培育的超级杂交水稻亩产再创新高,在邯郸市永年区广府镇的百亩水稻高产攻关示范田内,平均亩产达1149.02公斤,刷新了世界水稻单产纪录,每公顷产量达17.23吨。 疟疾(Malaria)经按蚊叮咬而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。据统计约有20亿人口生活在流行区,主要集中在非洲、东南亚和中、南美洲的一些国家。其死亡率极高。疟疾全球分布图,暗红代表的是高风险区 据世界卫生组织报告,全世界约数十亿人口生活在疟疾流行区,每年3亿-5亿人患疟疾,100万-300万人死于疟疾,其中大部分为儿童。 (青蒿)治疟疾寒热。 ——葛洪《肘后备急方》——李时珍《本草纲目》青蒿一握,以水两升渍,绞取汁,尽服之。青蒿素时间:20世纪70年代发现者:屠呦呦领导的科研团队意义:

开创了治疗疟疾的新方法。青蒿素类药物对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推使全球数亿人受益。屠呦呦在实验室工作青蒿素 屠呦呦科研团队1971年首先从黄花蒿中发现抗疟有效提取物,1972年又分离出新型结构的抗疟有效成分青蒿素,对鼠疟、猴疟的原虫抑制率达到100%。1973年经临床研究取得与实验室一致的结果、抗疟新药青蒿素由此诞生。2011年9月获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖获奖理由——

“发现了青蒿素——一种治疗疟疾的药物,在全球挽救了数百万人的生命”2015年10月,因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖 屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。 2015年10月5日瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。屠呦呦由此成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家 ,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。 ……青蒿素的发现为严重寄生虫疾病的治疗提供了革命性的新疗法。……屠呦呦改变了寄生虫疾病的治疗方法。……对人类所做出的贡献是不可磨灭的、不可估量的。

——诺贝尔奖评 青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

——2016年“感动中国”人物

屠呦呦的颁奖词

颁奖词探究题:

如果一个人想有所作为需要具备怎样的品质?勤奋学习、刻苦钻研、勇于探索、百折不挠新中国科技发展的原因1、社会主义制度的确立,为科技事业的发展创造了前提。

2、党和政府创新科技发展的重视和正确决策,为科技事业的发展提供了保证。

3、优秀的科学家和广大科技工作者在科技事业中的开拓创新和无私奉献。

4、中华传统文化的贡献。 这与国家的政治制度与经济基础是密切相关的。旧中国处于半殖民地半封建社会,政治制度和经济基础的落后导致科技落后。新中国建立起社会主义制度,经济实力迅速增强,中央政府又重视科技,所以发展很快。中国十一届三中全会后,反映改革开放的时代风貌的作品成果丰富,如2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。方针:内容:发展:1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,带来了文化领域的繁荣景象。生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌。作品:长篇小说《红岩》《青春之歌》;话剧《茶馆》等。文学的发展文化事业的发展“双百方针”的提出:

1956年,毛泽东提出“百花齐放”“百家争鸣”的方针。艺术问题学术问题为什么说伴随着新中国的诞生文学艺术也步入了新的时代? 来源丰富:新旧社会交替阶段的社会风情千姿百态,为文艺创作提供了无穷的源泉。 政策英明:“百花齐放,百家争鸣”,给文艺创作带来了和谐、宽松的创作氛围。 “双百”方针提倡在文学艺术、科学研究领域,有独立思考和辩论的自由,有创作和批评的自由,有发表意见和保留意见的自由。双百方针 1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。 “百花齐放、百家争鸣”,具体地说就是,在文艺创作上,允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在,自由发展;在学术理论上,提倡不同学派、不同观点互相争鸣,自由讨论。 许多作家、艺术家,采用多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌,文学戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。话剧《茶馆》长篇小说《红岩》《青春之歌》大型音乐舞蹈史诗《东方红》电影《英雄儿女》《林则徐》 莫言,1955年2月17日出生,中国当代著名作家。80年代中期以乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

2000年,莫言的《红高粱》入选《亚洲周刊》评选的“20世纪中文小说100强”。2005年莫言的《檀香刑》全票入围茅盾文学奖初选。2011年莫言凭借作品《蛙》获得茅盾文学奖。2012年莫言获得诺贝尔文学奖。

2012年获得诺贝尔文学奖,获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。莫言 2012年获诺贝尔文学奖请大家结合生活,说一说中国文化的世界影响力。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平讨论:为什么建国以来中国的科技文化能取得如此瞩目的成绩?国家稳定发展正确方针大计良好国际环境高尚道德情操百年强国梦想邓稼先钱学森袁隆平屠呦呦毅然舍家艰难回国坚定守望传承中医原子弹、氢弹导弹、

人造地球卫星杂交水稻青蒿素对人类生命健康事业做出了巨大贡献对解决世界性饥饿问题有重要贡献增强国防实力,提高国际地位。人物经历贡献意义科学技术是

第一生产力第19课 社会生活的变迁第六单元 科学文化与社会生活课标要求 从衣、食、住、行、用等方面的变化,了解经济的快速发展和人民生活水平的提高。认知提示:

初步了解中华人民共和国成立后,特别是改革开放以来,我国社会生活变迁的情况与原因。

解读:

社会生活是社会生产力水平的反映,是社会进步程度的表现。中华人民共和国成立后,我国的社会生活和社会面貌发生了深刻的变化。改革开放以来,我国生产力水平又迈上一个新台阶。从衣、食、住、行、用等方面来看,人民的生活条件有了很大改善,消费水平和消费质量明显提高,生活总体上达到了小康水平。交通、通信建设有了突飞猛进的发展,深刻地改变着人们的思想观念和生活方式。旧四大件 我国很多地方在姑娘出嫁时往往娘家要陪送嫁妆,嫁妆在改革开放前,社会上流传着所谓“四大件”的说法,它们是一般家庭中的高级消费品,被看作是当时高生活水平的标志。电视机洗衣机电冰箱空调新四大件新新四大件1.新中国成立前后变化:

从物价飞涨,民生凋敝到人民当家作主,经济恢复,

物价稳定,人民生活发生了根本变化,生活水平不

断提高。2.改革开放前后变化(1)衣 从买衣服要凭布票,色彩、样式也很单调到衣着丰富多彩。一、日常生活的变化列宁装中山装数量有限,色彩、样式单调 中山装是以孙中山的名字命名的一种服装。很多著名人物如蒋介石、毛泽东、周恩来、邓小平都常穿着中山装。1949年,在新中国成立大典上,国家主席毛泽东穿着改良版“中山装”出现在天安门广场上。当这位新中国领袖的照片第一次出现在世界媒体上后,这套衣服也随之名闻世界。西方世界叫它“Mao Suit”。 1949年以后,生产领域的工人阶级地位得到提高,劳动最光荣,朴素是时尚,穿工装成为一种荣耀。 年轻姑娘们曾一度爱上男式背带工装裤和格子衬衣。工装裤为背带式,胸前有一口袋。 前后挂胶、以草绿色帆布为面,橡胶为底的“胶鞋”,因为中国人民解放军穿用而得名“解放鞋”,成为这一时期城镇民众广为使用和喜欢的鞋型。 “列宁装”,因列宁在十月革命前后常穿而得名。衣服的颜色并不多,基本上是清一色的蓝、灰、黑。这种双排扣的西式上衣本是苏联、东欧男性日常穿的上衣款式,而到中国后却阴差阳错地变成了女装,在抗日战争时期的延安就曾经流行过。 布拉吉是俄语音译,即连衣裙,其款式健康活泼,不做作,流行了很久,以至于现在许多中年妇女夏季的裙装还是这种稍加变化的布拉吉。 20世纪50年代,还有一种很引人注目的服装,就是以“苏联大花布”制成的男性衬衣。这除了政治上的一些原因外,还因为这种衣服打破了当时中国男性衣服单一色调——白灰蓝的局面。青年们穿起它,更显得活拨可爱,精神抖擞,故一时成为流行的服装。 由于三年自然灾害,棉花大幅减产,棉布定量为每人21尺。人们买服装、棉布和日用纺织品都要凭布票,购买服装的标准是耐磨和耐脏,灰、黑、蓝、绿色成为街头流行色,千篇一律、不分季节、不分男女的服装样式也更通行了。评布票 20世纪60年代中期,男女服装归于一统,女装趋向男性化,尤其是“文革”时期,军便服大行其道,黄军装,黄军帽,红袖章,黄挎包成了“时装”,不爱红装爱武装被女性奉为圭臬,视为理想追求,许多狂热的青年最向往的就是拥有一套绿军装。

——摘自中国青年网(2016年) “文革”时期,军装是最时髦的服装。绣着“为人民服务”的军挎包在二十世纪六十年代人手一个,成为现在电影中一个不可或缺的怀旧道具。 当年一部电影《海魂》的热映,带动了大街上年轻人和孩子们最懵懂的追捧热潮,这种蓝白相间的横条纹上衣几乎随处可见。20世纪70年代,小白鞋在当时年轻人中的风靡程度,完全可以媲美当今的耐克球鞋。个人崇拜盛行 中国人民穿衣打扮的变化20世纪六七十年代蓝灰色的海洋1984年,中国大陆的第一支时装模特队出访欧洲 着装打扮丰富多彩、更加时尚、更具个性时装表演成为一道亮丽的风景线 人们的衣着变得丰富多彩起来。服饰已经不仅仅是御寒的工具,更是人们显示风度、展示个性的方式。(2)食 从饮食结构比较单一到不但能“吃饱”,而且还要“吃好”,讲究营养均衡、粗细搭配,绿色食品等科学为生的概念日益深入人心。面票(可以买白面粉) 油票(可以买食用油) 北京的粗粮票(只能买玉米面) 米票(可以买大米) “排着长队购物,勒紧肠子度日” 为了保持市场物价稳定,满足工业化对粮食的需要,1953年10月,中共中央开始在全国实行对粮食、油料(包括食油)的统购统销政策。1955年8月,国务院颁布《市镇粮食定量供应暂行办法》,实施四证三票制度,对市镇居民、工业、商业等业户、动物饲养户购买粮食使用凭证作出了规定。 伴随着粮票的使用,各种与吃相关的票证接踵而来,有糕点票、饼干票、玉米、红薯票、年糕票、月饼票、豆制品票、副食品票、糖票、肉票、鱼票、菜票、烟票、酒票等,让人们尽量填饱肚子。但是供应量也很有限,如鸡蛋,每人每月只有两个,后来按户供应,不管人数多少,每户半斤。糖每人每月仅有半两至三两,糖果更是成了稀罕物,只有过年过节和结婚才可享受一番,平时难得有荤腥,所以过年成为欢天喜地的日子,不象现在天天就象过节。当然有的糕点可以不用粮票或糕点票购买,但每斤价位高达十几元至二三十元不等,相当于人们1个月的工资。20世纪50—70年代——“饿”

20世纪80年代——从温饱到小康

20世纪90年代——饕餮时代

21世纪——吃出健康 为了能让4个年岁差不多的小孩能公平享有食物,我每天上班前都会把一天吃的东西用秤称好了分给他们。比如一块豆腐乳,会分成很小的四块,放在各人的小碟子里。小孩都省着吃,因为他们知道,吃完了自己的就只能眼睁睁看别人吃了。

——摘自搜狐新闻(2008年) 改革开放前人们只有到过年才会改善伙食,一家人其乐融融大吃一顿。 春节期间,副食品商店出动流动售货车送货上门,为居民服务。二十世纪六十年代国营果菜公司门市部前人们排队买菜。二十世纪六十年代春节前菜市场前排起长队在雪中买菜。食物丰富多样 与西餐零距离接触食物琳琅满目,讲究营养均衡、粗细搭配、绿色食品,健康饮食个人崇拜盛行 饮食的变化过去人们觉得难以下咽的野菜窝头,今天吃起来好像味道很不错,人们的感觉为什么发生了变化?问题思考 过去人们食物匮乏,只有野菜和粗粮,人们为解决温饱并无选择。现在食品供应丰富,人们不但要吃饱,还要吃好,人们开始讲究营养均衡,绿色食品等科学卫生的概念也日益深入人心。绿色饮食 当今人们开始呼应健康的主题,对回归自然的水果蔬菜重新重视。蔬菜要吃新鲜的,粮食要吃该年的,鸡鸭要吃一秒种之前的,鱼肉要吃活蹦乱跳的。人们在市场上挑剔的目光越来越的落在鲜货上,而不是价格上。什么食品有营养,什么食品能防衰老,什么食品搭配能保持身上的酸碱度平衡,成为人们津津乐道的话题。中国人的健康概念在二十一世纪初期,清醒而及时的迈上了一个台阶。饕餮盛宴 富裕起来的中国人吃风长大长大,一年在餐桌上甚至能吃掉上千亿元。鲍鱼、海参、翅肚开始出现在人们的面前。中国菜已难以满足人们的口味。西餐、法国大菜、意大利披萨,日本料理、韩国烧烤等纷纷进入中国,中国人不出国门便能吃遍世界。这个时代的你无论走到何方,大街小巷各种档次和风味的餐厅与酒店都随处可见。随之而来的健康恶果:不良饮食习惯导致心血管、肿瘤、糖尿病持续攀升已成为死亡率较高的疾病。于是,人们开始大规模的减肥。(3)住 从住房比较拥挤,室内设施简单到人均住房面积扩大,室内装修和居住环境明显改善。改革开放前的住房改革开放前早期的土房子 早期的瓦房评北方的大杂院农村的土坯房农村的厨房农村用的炕六七十年代改革开放初拥挤、室内设施简单 “筒子楼”给我的印象狭窄、拥挤、漆黑,但又温馨与快乐…整个楼道里堆满了杂物,灯泡发出昏黄的光,感觉黑洞洞的,厨房的走道狭窄而漆黑,一不小心就可能会碰着张家的锅、李家的灶……吃饭时,大伙喜欢聚在一起吃,张家长李家短地闲聊着……住在“筒子楼”里,上班出门前忘了收被单,没事!遇到风雨邻居肯定会帮着收回去……家里老人突然发病了,没事!只需喊一声,全楼的人都会跑过来帮忙,“筒子楼”里洋溢着人与人之间的浓浓温情。

——摘自网易新闻(2016年)评筒子楼筒子楼里的生活斗室农村的瓦房八十年代个人崇拜盛行 住房的变化现代楼房公寓社区住宅楼别墅农家乐华西村农民住房别墅区住宅小区“小康不小康,关键看住房”评城市的花园小区湖滨别墅现代化的室内装修焕然一新的村民住房二十一世纪绿色住房“永久”牌自行车火车马车乡间的土路改革开放前改革开放后海南环岛高铁 和谐号改革开放后个人崇拜盛行 出行方式的变化改革前改革后今天你从中发现了什么问题?该如何解决?公交优先政策开辟新的公交线路使用清洁燃料提升市民素质……发展轨道交通(地铁、轻轨)(4)用 休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。人们开始注重和享受文化、旅游、健身等多种休闲生活,生活方式发生了很大变化。中国出境旅游人数逐年增加衣住食数量有限,色彩、样式单调改革前改革后色彩缤纷、款式新颖,显示风度,展示个性“吃饱”“吃好”,讲究营养均衡,粗细搭配,绿色食品居住面积扩大、室内装修和居住环境明显改善地铁、出租车、私家车、火车、飞机、轮船等较为匮乏单调拥挤、室内设施简单主要靠步行、自行车、公交车、火车等行交通公路铁路2010年,中国铁路运营里程居世界前列建密集公路网、公路大桥,高速公路里程居世界前列国内、国际航线众多,中国已成为世界民航大国邮政业务、固定电话、移动电话十分普遍发展迅速,网民规模不断扩大,互联网普及率日益提高民航电信互联网通讯通讯方式的变化1.交通的发展(1)成果:铁路、公路、民用航空、水运和地下轨道交

通建设飞速发展,已形成综合交通运输网。二、交通、通信的不断发展改革开放前,中国被称为“自行车王国”改革开放后,多种交通设施(2)影响:随着交通设施的改善和人民生活水平的提

高,人们的出行方式也发生了很大的变化。绿皮火车八十年代的公路九十年代的飞机场高铁二十一世纪的高速公路二十一世纪的飞机场共享单车私家车地铁2.通信的发展(1)成果:我国的电信网络规模和用户数均居全球第一,

发展速度也位居世界前列(2)影响:使信息的传递编的快捷和简便,深刻地改变

着人们的思想观念和生活方式通信交通改革前改革后今天通讯方式的变化书信通讯方式的变化固定电话大哥大通讯方式的变化彩屏手机智能手机 上世纪九十年代中期大哥大”已不再流行了,黑白屏手机推出来后,因携带方便、价格实惠,迅速被众多人接受,正式进入老百姓生活,进入了商人的生意洽谈中。GSM使移动通信进入了一个新的里程 。中国第一个GSM电话的诺基亚2110 第一款全中文手机——摩托罗拉CD928+第一款进入中国大陆的GSM手机——爱立信GH337通讯方式的变化QQ聊天微信聊天评八九十年代流行的呼机八九十年代流行的手机当今流行的智能手机九十年代电脑进入市民家庭网吧成为公共上网场所人类步入5G网络时代 互联网是由多台电子计算机网络相互连接而构成的网络。

1987年,中国开始引入互联网。“越过长城,通向世界”的电子邮件,揭开了中国人开始使用互联网的序幕。94年至95年,我国实现了与国际互联网的网络通信协议连接,97年,我国上网用户数已有62万。截至17年6月,中国网民规模规模达到7.51亿。互联网普及率攀升至54.3%。

互联网已经进入了政治、经济、社会生活的各个领域,改变着中国人民的生活方式。中国互联网之路 1986年8月25日,从北京中国第一封国际电子邮件。 1989年, 中国开始建设互联网——5年目标——国家级四大骨干网络联网。 2003年, 下一代互联网示范工程CNGI 项目开始实施 截至2017年12月,我国网民规模达7.72亿,普及率达到55.8%,超过全球平均水平(51.7%)4.1个百分点,超过亚洲平均水平(46.7%)9.1个百分点。支付方式的变化 钱包里的人民币越来越少,各种各样的卡越来越多。出门坐车有交通卡;打电话有电话卡;消费有信用卡,连交水费、电费、煤气费、宽带费这些家长里短的事,只要一上网,从这个卡转账到那个卡,不出家门就能轻松搞定。

——摘自搜狐新闻(2008年)居民消费行为的变化传统购物网络购物 据北京邮政部门2004年统计,当年“家书”类的私人信件大约只占到25%,市民收到的信件中四分之三都是各种信用卡对账单、保险单、商场的打折广告等商业信函。现在,打开信筒,几乎都是公函、商业信件,家书还不到十分之一。取而代之的是,“双十一”过后那数量猛增的电商包裹。

——摘自环球网(2017年)居民消费行为的变化奉行节俭

量入而出信贷消费

超前消费改革开放的巨大成就:(1)经济持续有快速健康发展;

(2)商品供应充足,人民生活总体达到小康水平;

(3)对外贸易迅速发展,利用外资成效显著;

(4)科技教育快速发展,社会事业全面进步。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化