中考现代文阅读答题技巧 课件(共98张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考现代文阅读答题技巧 课件(共98张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 915.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-06-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件98张PPT。 现代文阅读——记叙文说明文议论文小说散文祝你成功!记叙文阅读及答题指导—、什么是记叙文?答:记叙文是以叙述、描写为主要表达方式,以写人、记事、写景、状物为主要内容的一种文体。

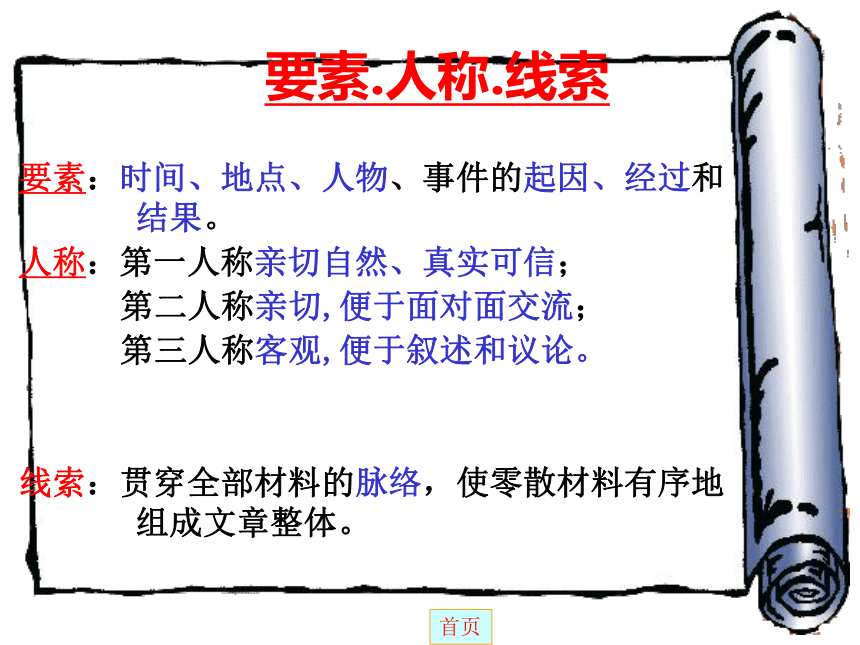

特点:以情感人。首页要素.人称.线索要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。

人称:第一人称亲切自然、真实可信;

第二人称亲切,便于面对面交流;

第三人称客观,便于叙述和议论。

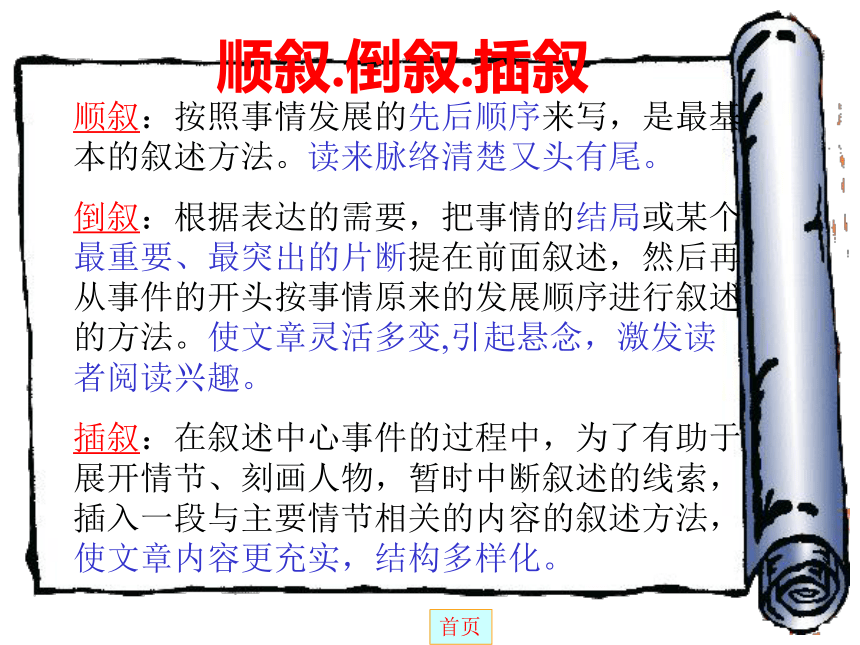

线索:贯穿全部材料的脉络,使零散材料有序地组成文章整体。首页顺叙.倒叙.插叙顺叙:按照事情发展的先后顺序来写,是最基本的叙述方法。读来脉络清楚又头有尾。

倒叙:根据表达的需要,把事情的结局或某个最重要、最突出的片断提在前面叙述,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述的方法。使文章灵活多变,引起悬念,激发读者阅读兴趣。

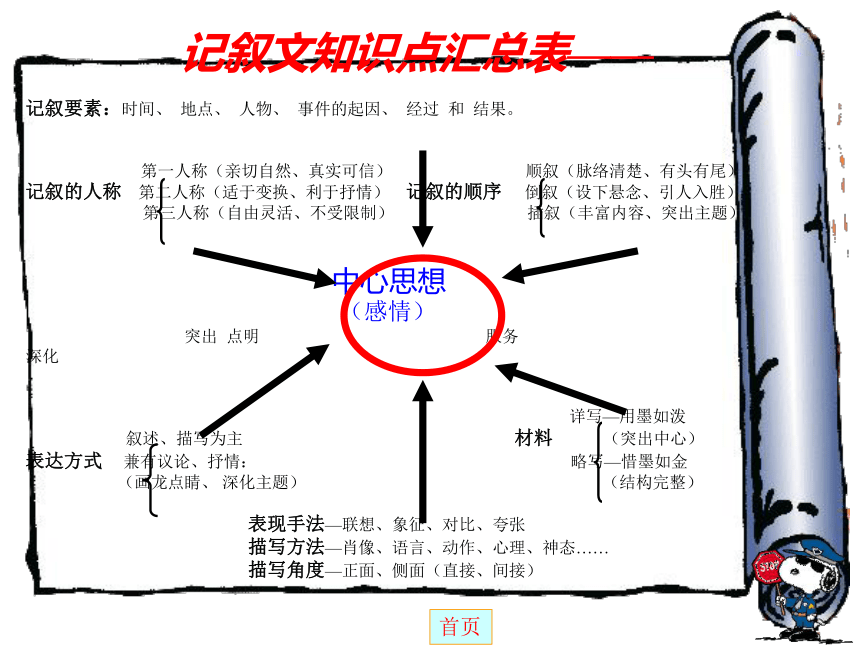

插叙:在叙述中心事件的过程中,为了有助于展开情节、刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容的叙述方法,使文章内容更充实,结构多样化。首页记叙文知识点汇总表—— 记叙要素:时间、 地点、 人物、 事件的起因、 经过 和 结果。

?

第一人称(亲切自然、真实可信) 顺叙(脉络清楚、有头有尾)

记叙的人称 第二人称(适于变换、利于抒情) 记叙的顺序 倒叙(设下悬念、引人入胜)

第三人称(自由灵活、不受限制) 插叙(丰富内容、突出主题)

?

中心思想

? (感情)

突出 点明 服务

深化

?

详写—用墨如泼

叙述、描写为主 材料 (突出中心)

表达方式 兼有议论、抒情: 略写—惜墨如金

(画龙点睛、 深化主题) (结构完整)

表现手法—联想、象征、对比、夸张

描写方法—肖像、语言、动作、心理、神态……

描写角度—正面、侧面(直接、间接)

首页什么是小说?答:小说:以刻画人物形象为中心,通过故事情节的叙述和环境的描写来反应社会生活的一种文学体裁。首页情节 人物 环境小说的三要素首页关于____人物小说中的人物包括主要人物和次要人物。主要人物即主人公,次要人物包括结构人物和线索人物等。

人物的描写角度有正面描写和侧面描写。描写方法有肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写等。

小说中的人物是虚构的,“我”不等于作者。首页关于____ 情节“情节是人物性格的发展史。”

情节结构:开端、发展、高潮、结局。一些长篇 小说在开端之前有序幕,结局之后有尾声。

情节展示人物性格。首页关于____ 环境 环境包括自然环境和社会环境。

环境的作用:

1、交待背景。

2、渲染气氛。

3、衬托人物。

4、发展情节。首页情节、人物、环境的关系?小说的三要素首页情节 人物 环境展示衬托发展

首页 情节 人物 环境展示衬托 发展 小说中的人物包括主要人物和次要人物。主要人物即主人公,次要人物包括结构人物和线索人物等。

人物的描写角度有正面描写和侧面描写。描写方法有肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写等。

小说中的人物是虚构的,“我”不等于作者。

情节是人物性格的发展史。”

情节结构包括:开端、发展、高潮、结局。一些长篇小说在开端之前有序幕,结局之后有尾声。

情节展示人物性格。

环境包括自然环境和社会环境。

环境的作用:

1、交待背景。

2、渲染气氛。

3、衬托人物。

4、发展情节。

首页什么是散文?答:散文是与诗歌、小说、戏剧并列的一种文学体裁。

特点:形散神聚。首页关于——分类叙事散文:侧重于叙述事件和描写人物。

抒情散文:以写景状物为主,抒发作者思想感情。

理性散文:着重抓住一两个典型事物,阐明某种道理。首页关于——形散、神聚形散指选材广泛、自由,天南海北、古今中外,均可自由选择。形式灵活,表达方式不拘一格。

神聚指主题明确而集中,有一条线索贯

穿全文。首页关于——线索 线索指行文、情节发展的脉络。人、事、物、感情 、景物、时间、地点等均可作为散文的线索,线索是贯穿全文的。 首页关于——主题、语言 主题:散文对材料开掘深,小中见大、含意深刻、联想丰富、感情充沛。

语言:散文的语言凝练、优美。首页关于——写作方法 写作方法:寓情于事

托物言志

借景抒情首页 散文知识点汇总表—— (叙事散文、抒情散文)

~形 散~

表现方法—不拘一格

选材—广泛自由 表达方式—灵活多样

神

线索— 人—事物—感情 (主题) 景物—时间—地点

明确 集中

开拓 深化

语言 方法— 寓情于事 联想

(凝练优美) 托物言志 (丰 富)

借景抒情首页二、说明文 阅读及答题指导 (一)、掌握说明文的文体知识: 1、把握说明对象,分清说明对象是事物还是事理。

2、 明确被说明事物的特征:一事物区别于他事物的标志。3、掌握几种常见的说明方法,会分析在文中的作用:

(1).举例子(2)、列数字(3).作比较(4)、分类别(5).打比方

(6)、下定义(7).配图表(8)、作诠释(9)、摹状貌 (10)引用4、说明要有顺序:

常见的说明顺序有:

时间顺序(程序顺序是时间顺序的一种)、空间顺序、逻辑顺序

说明文的顺序,根据说明的目的和对象,可以以一种顺序为主,兼用其他顺序。5、说明文的阅读还要注意结构。

说明文的结构常见的形式有:(一)总分式

(二)递进式等。6、说明语言的准确性,是说明文语言的先决条件。

准确性和多样性、灵活性并不矛盾,有的以平实见长,有的以生动活泼见长。什么是说明文?答:说明文是以说明为主要表达方式,说明事物、阐明事理的一种文体。

特点:以识教人首页说明文的三要点 说明对象 说明方法 说明顺序首页关于____说明方法下定义(科学) 分类别(条理)

作比较(突出) 举例子(具体)

列数字(准确) 打比方(形象)

引资料(确凿) 画图表(直观) 首页关于____ 说明顺序 时间顺序——说明事物发展

空间顺序——说明实体事物

逻辑顺序——说明事理

概括←→具体 主要←→次要 原因←→结果

整体←→部分 现象←→本质 特点←→用途 首页说明文知识点汇总表—— 说明对象下定义(科学)

分类别(条理)

作比较(突出)

举例子(具体)

列数字(准确)

打比方(形象)

引资料(确凿)

画图表(直观)

说明方法 说明顺序时间顺序 空间顺序 逻辑顺序

概括←→具体 主要←→次要

原因←→结果 整体←→部分

现象←→本质 特点←→用途 说明中心:说明对象 + 特征(本质)

特 征:是一事物区别于其他事物

的标志。说明事物要抓住

特征。首页(二) 说明文答题技巧:1、请简要说说本文说明的主要内容。说明对象+说明特征。

(划分层次,搞清说明对象的特征,分点答题。)2、文章是按什么说明顺序写的? 时间、空间、逻辑顺序3、本段(或划线句)运用什么说明方法?有什么作用?(1)、举例子:具体、真切、形象,便于读者理解。

答题思路:举什么例子,具体、真切、形象地说明了说明对象的什么特征。(2)、分类别:条理清楚。

答题思路:对什么进行分类说明,条理清楚地说明了说明对象的什么。(3)、打比方:生动、形象,增强文章的趣味性。

答题思路:把什么比喻成什么,生动、形象地说明了说明对象的什么。(4)、列数字:科学、准确、具体。

答题思路:列举具体数字科学、准确、具体地说明了说明对象的什么。 (5)、作比较:说明对象的特点突出。

答题思路:把什么和什么进行比较,突出了说明对象的什么特点。(6)、下定义:科学、准确、精练、严密。

答题思路:给什么下定义,科学、准确、精练、严密地揭示了说明对象的内涵。4、加点的词语能否删掉?为什么?回答此类问题可分为四步

①不能;②解释该在本文当中的含义;③如果去掉,句子显得太绝对化了,④就不能体现说明文语言的准确性。(或体现了说明文语言的准确性)5、加点的“它”,“这”指代的内容是什么?一般是在指代词的前面找,找到之后,再放在指代词所在句中读一读,看是否适合;8、说明文开头一段、末尾一段、中间段的作用。 开头:①、引出说明对象 ②、增加文章的趣味性 ③、引出下文

末尾:总结全文

中间段:过渡(承上、启下、承上启下)三、议论文 阅读及答题指导什么是议论文?答:议论文是以议论为主要表达方 式,摆事实、讲道理,阐明观点的一种文体。

特点:逻辑性强,

以理服人。首页议论文的三要素论点 论据 论证首页一、议论文特点 、三要素以议论为主要的表达方式,可兼用其他表达方式;以鲜明的态度表明观点或主张;以充分的材料证明其观点或主张。

论点——对所论述的问题所持的观点、态度。论点有中心论点、分论点两种,有的议论文只有中心论点,有的议论文中心论点、分论点均有。

论据——对论点进行论证的材料、依据。论据有事实论据、道理论据

论证——用论据证明论点的过程和方法。关于____论据论据:证明论点的事实和道理。包括事实论据和道理论据。

事实论据包括事例、史实、统计数字。事实论据必须确凿、有代表性。

道理论据包括马列理论;名人名言;格言、警句、俗语;自然科学的定理、定律、公式等。道理论据必须为人所公认。

首页关于____ 论证论证:用论据证明论点的方法和过程等。论证必须有逻辑性。

论证方法有 例证法 对比论证法

引证法 比喻论证法

论证过程一般包括

引论 本论 结论

(提出问题)(分析问题)(解决问题)

论证方式 立论和驳论

首页论证方法的作用分析论证方法的作用。语言表述为:①举例论证:使用了举例论证的论证方法,举……(概括事例)证明了……(如果有分论点,则写出它证明的分论点,否则写中心论点),从而使论证更具体更有说服力。②道理论证:引用了——(名言警句)论证了……了观点,从而使论证更概括更深入。③对比论证:从……正……反两方面进行论述,突出地论证了……的观点。④比喻论证:将……比作……,形象生动地论证了……的观点,使论证浅显易懂,易被接受。

有时一段文字中不止一种论证方法,答题时要找全。附:论证方法引用论证:引用论证比较复杂,这与具体的引用材料有关,有引用名人名言、格言警句、权威数据、名人佚事、笑话趣闻等各种情况,其作用要具体分析。如引用名人名言、格言警句、权威数据,可以增强论证的说服力和权威性;引用名人佚事、奇闻趣事,可以增强论证的趣味性,吸引读者下读。 格式:使用了引用论证的论证方法,通过引用……充分有力证明……的观点,使论证更有说服力。(或更有趣味性,吸引读者下读) 议论文知识点汇总表—— 论点

(正确)论点:作者对所议论问题的见解或主张。

论点分为中心论点和分论点。分论点证明中心论点。

论点必须正确。

论据:证明论点的事实和道理。包括事实论据和道理论据。

事实论据包括事例、史实、统计 数字。事实论据必须确凿、有代表性。

道理论据包括马列理论;名人名言;格言、警句、俗语;自然科学的定理、定律、公式等。道理论据必须为人所公认。 论据

(确凿、为人公认)

论证

(有逻辑性)论证是用论据证明论点的方法和过程等。

论证方法有 举例论证、对比论证、

引用论证、比喻论证

论证过程一般包括

引论 本论 结论

提出问题 分析问题 解决问题

论证方式 立论和驳论首页(论题)— 中考常见考查题型考题形式

1.概括某一段落(或全文)的内容要点。

解题钥匙

分三步走:第一步划分本段的层次,第二步提取要点词语,第三步整合答案(一)整体感知内容概括文章主题。2、把握文章的主题和作者的思想感情解题钥匙

首先要抓住文章的主要内容,然后想一想,作者在这篇文章中赞扬了什么,批评什么,歌颂什么,反对什么;说明了什么道理,抒发了什么感情等。再认真具体分析重点段落、重点句子和重点词语所包含的思想感情,进一步把握好文章的主旨。最后用简要的语言,完整地、有针对性地进行概括。 (二)品味散文语言体悟词句作用考题形式

一、品味词语

1.解释词语含义。

2.品评加点词语的作用。

解题钥匙

1.解释词语(在语境中)的含义要结合语境。

2.品评词语的表达作用,要结合语境、作品的主题思想、作者的思想感情、景物意境、人物性格、特殊的表达效果(即运用了某种修辞手法的词语)或在结构上起到独特作用。方法指导:坚持“词不离句,句不离文”的原则,切忌“断章取义”。联系上下文,推知其语境义。 二、理解句子的含义

(答题时应从句子表现的句意和与主题的关系上分析考虑。瞻前顾后,结合语境,用简洁流畅的语言把句子的深层含义表达出来。哲理性句子,还要注意句子的双关意思。)

三、分析句子的作用

答题时应从以下两个角度入手:

1、结构上,应从总领全文、承上启下、前后照应、为下文作铺垫、推动情节发展、点题、总结上文等作用的角度去分析。

2、内容和主题上:点明主旨,深化主题。

四、语言赏析

A、修辞之美------找文中的比喻、排比、拟人等。(作用:比喻使语言生动形象;排比使语言气势磅礴、感情强烈;拟人使事物形象可感;对偶使语句形式整齐、音韵铿锵;反问句增强语气;夸张突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象、设问:自问自答,引人注意,启发思考…)

B、句式之美------如骈句、长短句、对偶句、也有排比句、反问句,还有运用一组关联词语的句子等等。

C、用词之美------找精美的富有表现力的动词、形容词、叠词及成语等。 (三)、常见的艺术表现手法

象征、衬托、对比、借景抒情、托物言志、咏物寄情、寓理于事、融情于事

先抑后扬、以小见大 (四)、散文的线索 根据文章中心需要,可以以物为线,以事为线;可以以人为线,以情为线;也可以以时间为线,以地点为线。

找线索的方法:

一要注意文章标题(有的标题直接揭示线索,有的标题包含线索的因素);

二要注意文中反复出现的词语、句子;

三要特别注意文中的议论抒情,因为散文中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。 (五)辨析句子所运用的修辞及作用1.比喻、拟人:生动、形象地写出了+对象+特性

2. 排比:有气势,加强语气,一气呵成;层层铺开,逐步扩大,对点明主旨起强化作用;强调了+对象+特性

4.反问:加强语气,突出了……

5.反复:强调了+加强语气

6.对比:强调了……突出了……

7.对偶:句式整齐,结构统一

8.设问:引起读者对+对象+特性的注意和思考答题模式:确认修辞手法+修辞本身的作用+结合句子语境 (六)题目的作用 (1)把握象征意义;(2)语带双关;(3)作者感情的出发点;(4)概括文章的主要内容;(5)文章线索;(6)文眼;揭示文章中心;(7)吸引读者、新颖;(8)题目中运用修辞的,要还原它的本义后再分析作用。?现代文阅读 答题技巧

一、现代文阅读的开头的特点与考查: 1、先言他物型:用此衬托或铺垫或对比。 2、写景开头: 内容上:

①烘托气氛; ②衬托心情、寄托情感; ③暗示下文的情节。 结构上:点题、首尾照应。 3、写心情开头: ①与下文写事件做铺垫; ②对比下文的心情情感变化; ③结构上抑扬安排 4、倒叙开头:(现在——过去——现实) ①设置悬念,吸引读者的阅读兴趣; ②把过去、现在、未来的时空统一起来,视野阔大恢宏。

5、设置悬念开头: ①设置悬念,引起读者思考,吸引读者的阅读兴趣; ②使文章跌宕有致,造成波澜,避免平铺直叙 6、引用开头: ①内容上写了什么,与主旨有何关联; ②结构上为下文做铺垫; ③行文上增加文采。

二、现代文阅读的结尾的特点与考查: 结构上:呼应题目、照应开头、总结全文 内容上:突出主旨、表达情感 句式上:修辞——比喻、问句等 1、卒章显志型 2、以引用结尾 3、以问句结尾 注意文章的主旨和句子的特点(疑问、反问、设问) 4、以一种意境结尾 渲染的氛围,意境之美, 5、以梦境结尾 以梦寄寓某种感情,表达一种期望。即联系文章的主旨 6、以针对现实问题结尾 体现文章的针对性,彰显现实意义。三、关注答题角度理清答题思路: 回答问题时必须做到“问什么,答什么;怎么问,怎么答”,这其实是个答题的思路问题,它不仅包括用怎样的方法去推求答案,还包括从什么角度去回答,用怎样的句式来表达等。我们可以从大量的题干看到,出题人的设问往往有从“含义”的角度发问的,从“作用”的角度发问的,从“原因”的角度发问的,从“效果”、“好处”的角度发问的;或要求考生作概括说明,或要求作简要回答,或要求考生作具体分析。发问角度不同,答题要求不同,就决定应运用不同的知识思考问题,用不同的句式组织答案:“是什么?”是问什么意思,即对语句语段的理解;“怎么做?”是问怎么写的,即对表达技巧的体会;“为什么?”是问为什么要这样写,即对写作目的的认识;“怎么样?”是问写得好不好,即对表达效果的评价。如果在审题中忽略以上这些重要的提示,答题就有可能偏题,甚至答非所问。所以审视题干、揣摩答题的思路显得非常重要。另外要提醒考生注意的是: ?要审清题干的配分情况。分值的多少往往取决于答题要点的多少。因而在审题时,我们可以从配分中推断出答题所需的要点,避免答题时的疏漏。

?要审清题干的字数限制。一般说来如果在规定字数内还未把答案表述完,说明其中有些信息是不必要的或次要的;反之,如果概括字数太少,则说明答案没能把一些主要信息概括进去。需知试题要求规定的字数与答案的字数之间差距不会太大,出现上述问题需要重新概括组合答案。

要审清题干的修饰语。题干本身的修饰语在一定程度上起着揭示题干内涵的作用。许多情况下,这些修饰或限制成分对考生提出要求的同时,也提示了解题的思路。 现代文阅读考试命题往往在 4个方面设置题目: 一是理解文章的主旨;

二是理解文中重要词语、重要句子的含义;

三是鉴赏作品的形象、语言和表达技巧;

四是筛选并整合文中的信息。 四、现代文阅读主要是考查重要词语、句子在文中的含义,因此,四道主观题其实就是以考查词语句子为基础来考查其在文章的结构、表达、思想感情等方面的作用。 1.审清题干 现代文阅读题干包含三个方面的内容:创设情境、设问角度和命题意图。前两者是显性的,后者是隐性的,但又是最为关键的。因此要努力通过题干去揣摩命题的意图。审题要抓住题目中的每一个信息,明确两点:一是命题者要我们答什么,二是命题者要我们怎么答。还要分清题干中作者的话和命题者的话。出现作者的语句,一般是考生要理解和分析的对象;而命题者的话,一般起引导考生明确解答重点或限制答案范围,具有导向性,不可掉以轻心。 2.将题目回归原文,寻找答题区域。 把在题干中出现的原文中的语句放回原文,看它在文章中的具体位置,以此来确定答题区域。题干中若有“从全文看…”这样的字眼,这就要求从全文着眼总结答案;有的有“阅读某段,回答…”这样的字眼,答案一般是可以在这一段里总结了。如果没有这些明确的字眼,总结答案时应该从全文角度把握。

3.落实重点词句的含义。 首先搞清这个词、这句话表面意义是什么,再看一下用什么方法表达,接着思考一下为什么要用这种方法来表达,如果这三个问题解决了,含义就基本上把握了。

4.规范作答,检验答案。 应当工整规范地尽量用原文词句作答,整合原文中有用的信息,做到整体把握、锁定局部、认真筛选、巧妙概括;答案要尽量全面、要点化。答题时首先要考虑好角度,突出要点,层次分明。有明确字数限制的更要准确精练。 五、掌握审题技巧,从题干中获取 答题的信息: 明确答题方向找准答题区位: ?命题者在出题的时候一般都有明确的考查目的和要求,这种考查的目的要求,就是命题意图。能从题干中揣摩出出题人的命题意图就能明确答题方向,明确了答题方向就能比较准确地找到文中的相关答题区位。答题区位是指试题形成答案所在的语段或语句,这是保证答案正确的前提条件。因此,仔细分析题干,发掘题干中所明示或隐含的信息是一个必不可少的环节。我们常常在一些试题的题干中见到诸如“结合 X 段”“联系全文”“通观全文”“参照”等词语,实际上这是命题人为我们提供的答题区位。“结合 X 段”“联系 X 段”,就意味着这道题的答案需要在“ X 段”的基础上作答,准确找到“ X 段”,根据题干的要求筛选出答题的有效信息,通过对相关语言的整合,就能获得答案。“联系全文”“通观全文”,意味着这道题的答题信息不在题干所涉及的某个语段,而多数存在于揭示文章中心的部分,这就要求我们要整体把握文章脉络,准确把握文章主题及主题所在的语段。在此基础上才能准确的找到答案。

六、掌握答题技巧,从内容上把握答题的要领: 1. 语义理解题的答题技巧 ?理解重要词语的含义是阅读的基础。一般情况下,试题中测试的词语含义往往不是词典中所诠释的“规范”意义,而是在所给语境中的具体含义。它们有的内容深奥、隐晦,有的运用比喻、象征等手法来表达。其含义的深广、内容的蕴藉,使人扑朔迷离难以准确把握。

要准确、明白地解释清楚这些含蓄的词语,必须依靠语感去揣摩,联系语境去辨识,而联系语境挖掘其隐含的信息是根本途径。在具体操作时,对于具有“指代”特点的词语的理解,一般应运用结构分析的方法,理清指代对象的位置和范围,根据语境确定指代的对象和内容。

对于词语比喻义的理解,要从分析喻体与本体的相似性入手,寻找比喻的本体,才能得到正确题解。对于词语的引申义、临时义、隐含义的理解,要从整体阅读理解的角度出发,将词语放在特定的语境中去分析,在明确词语所在语句的句义,所在语段的段义,所在语段前后关系的基础上理解词语。 2. 句义理解题的答题技巧 ???所谓“重要句子”,一般指内涵丰富的句子,结构复杂的句子,在文章结构层次上有重要作用的句子,能揭示文章主旨和情感的句子等。 对重要句子的理解:

①内涵丰富的句子,要准确理解其比喻的相似性、借代的相关性、反语的讥刺性等,用化虚为实的方法理解;

②结构复杂的句子,要采用紧缩的方法,抓住句子的主干,撇开次要的、附加的成分,用化繁为简的方法理解;

③抓住句子在语段或篇章中的地位,注意句子的“管辖”范围,从句子的辖区内审视上下文段的意思,从引领、过渡、小结作用的角度,分析理解,寻求答案;

④有些比较难的句子要结合中心思想来理解句义,任何一个关键句子都与中心思想有着紧密的联系;还可以结合文章背景来理解句义,背景与作品反映的内容、作者写作的目的有着密切的关系。 3. 分析鉴赏题的答题技巧 从历年散文阅读看,对作品表达技巧在文中运用的考查从没放松过。这实际上是考查学生对文章表达技巧分析鉴赏的能力,即通过对文章方法技巧的分析去体味文章的意境,领会文章的主旨。在散文作品中,常见的表达技巧:在写作方法方面有,先抑后扬、托物言志、借景抒情等;在结构安排方面有,烘托铺垫、前后照应、设置悬念等;在修辞手法方面有,比喻、拟人、排比、借代、夸张等。

此类题型的答题要点包括三个方面:

①要辨明本语段、语句所运用的是哪一种表达技巧;

②要清楚此种表达技巧的一般表达效果;

③分析这种表达技巧在文句中是要表现什么内容。 要准确完整地答好这类分析鉴赏题,必须具备一双慧眼,准确识别作者所用表达技巧,熟练地掌握各类表达技巧的表达效果和作用,从表达的效果和作用入手,联系上下语句和全文的情感主调,恰如其分地理解其含义和作用,一定要把思想内容与艺术形式结合起来回答。 4、理解文章的思想感情题的答题技巧 ???抓住文章中的议论抒情语句,尤其要抓住散文结尾的议论抒情句,注意答题格式“通过……表达了(赞美了、批判了)……” 5 .语言表述题的操作技巧 ??散文阅读简述题,要求考生自己组织语言来解答题目,所以如何组织好答题的语言,把筛选整合好的内容准确、简洁地表述出来,就显得非常重要。从大量试题的语言操作中看,有一般性复述的、有提要性转述的、有诠释性阐述的、有科学性评述的多种表达方式。除一般性复述较容易操作之外,其它三种语言操作方式是有一定难度的,如果加上规定字数的限制,难度就更大。 但我们可用以下几种方法求得语言表述的准确性: ( 1 )任何问题都是依据原文提出的,对任何问题的回答也必须依据原文;除极少数开放性问题外,问题的答案总是或显或隐地存在于原文中。善于利用文中的重要词句组织答案。一般来说,答案所涉及到的关键的词语和句子就在原文中。大多数题目在文章里就能“抠”出答案来。当然找出的词语和句子不一定能够直接使用,还需经过有效的提取、剪辑、重组。这样组织起来的答案,一般都比较接近标准答案。

( 2 )紧扣题意,选用恰当的句式,从适宜的角度作回答。这就是怎么问就怎么答,使“答”与“问”有直接的关联性。有时在原文摘取的句子中有答案所需的内容,但不能从命题者所“问”的角度作回答,如果直接使用会使回答不到位,甚至答非所问。因此,一定要紧扣题干的要求,将文中的已知信息重新排列组合,特别注意到用句式的变换来重组,使之成为与命题提问角度一致的契合要求的答案。 ( 3 )语言表述力求简洁。

这对于受字数限制的表述题来说是至关重要的。对于高度概括的题目,当我们筛选整合好文中的相关信息之后,要把具体、形象的语言转换为抽象、概括的语言;对于解释、阐述、评价性的题目,我们可删去描述性的修饰语,较长的限制语;或合并同类项,或改字缩词,或使用指代词,使语言的表述高度浓缩,以符合题目的要求。 ( 4 )重条理。

在综合分析之后,条分缕析地表述出来。这样,清晰明白,一目了然。因为现代文阅读答题要求严密,评分要求严格,评分办法一般是“要点给分”,所以表述要注意三点:

A、忌用修辞回答问题,不能用比喻、拟人等形象化的修辞语言;

B、忌无分析综合分析,不能只答抽象的要点,要有适当而具体的分析;

C、忌遗漏。对应题旨,不能遗漏答中考阅读题试题各种题型及答题技巧1、文章开头一段的某一句话在文章中的作用,中间某段或句的作用,最后一段某句的作用。

对于这种题型我们可以从两个方面来回答:对于第一段的问题,从结构上来说,是落笔点题,点明文章的中心,开门见山,总领全文,或起到引起下文的作用;从内容上来说,是为下文作铺垫和衬托,为后面某某内容的描写打下伏笔。中间某段的问题,在结构上是起到承上启下、过渡的作用。最后一段或某句的作用是总结全文,点明文章主旨,让人回味无穷,并与题目或开头相照应。

2、文章表达了作者什么样的思想感情? 这需要根据文章的具体内容来回答,常见的有歌颂、赞美、热爱、喜爱或者是厌倦、痛恨、伤心、悲痛、遗憾等。一般作者的情感可以从文章的字里行间可以看出来的,有的也许写得比较含蓄,有的是直抒胸臆。

3、概括文章主旨。 对于这种题目,在回答之前一定要把全文仔细看几遍,然后可以用这样的关键词来进行回答:“通过…… 故事,歌颂(赞美)了……表达了作者……的思想感情,揭示了……的深刻道理。我们也可以从文中去找,在文章的每一段特别是第一段或最后一段的第一句或最后一句,文章中富有哲理性的句子往往是作者所要表达的主题。

4、文中划线句子运用了什么表达方式?有什么作用?

五种表达方式,叙述、描写、说明、议论、抒情。

特别是描写中又分为人物描写、景物描写和场面描写。

人物描写还可细分为语言描写、动作描写、神态描写、心理描写、肖像描写和细节描写,描写的作用是使文章生动、形象、感人。

抒情的运用,能增强文章的感染力,突出文章的中心。

如果文中有一些神话故事、民间传说以及自然界当中的神奇景象的描述,它的作用是增加了所写内容的神秘色彩,引起读者的兴趣。

5、文中某句运用了什么修辞手法?有什么作用? 修辞有很多,常用的有8种,比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问。

其中考得最多的是比喻、拟人、夸张、排比。 比喻的作用有三:

一是使深奥的道理浅显化,帮人加深体味;

二是使抽象的事物具体化,叫人便于接受;

三是使概括的东西形象化,给人鲜明的印象。

拟人的作用是可以使读者不仅对所表达

的事物产生鲜明的印象,而且感受到作者

对该事物的强烈感情,运用拟人表现喜爱

的事物,可以把它写得栩栩如生,使人倍

感亲切自然;表现憎恨的事物,可以把它

写得丑态毕露,给人以强烈的厌恶感。

夸张的作用是可以深刻地表现作者对事物

的鲜明的感情态度,从而引起读者的强烈共

鸣;通过对事物的形象渲染,可以引起人们

丰富的想象,有利于突出事物的本质和特征。

排比的作用在于能突出文章的中心,表

达强烈奔放的情感,增强语言的气势;是

提高表达效果的重要环节。还有叠词、短

句使用,使文章富有节奏感,具有音韵

美,读起来朗朗上口。

对以上类型的问题必须要结合文章的具体内容来回答。

6、文中某句话有什么含义?或告诉我们什么深刻的道理?请说说你的理解。

这种问题的回答不是简单地从文中寻找现

成的句子就可以解决的,这需要我们的同学

平时多读多看多积累,多看并记住一些富有

哲理性的名言警句,这样才能真正地理解文

章的意思,丰富回答内容,用自己的语言把

自己对文章的理解准确地表达出来。7、比较阅读理解。

有时考试会把课内文章和课外与之相

似内容的文章进行比较阅读,对于这种

类型的题目,我们可以从文章的内容、

写作特色、感情基调等方面进行比较。

阅读题做题步骤第一遍:基本把握

文章内容,知道写

了一件什么事,作

者是何情感态度。

第二遍:逐句读。理清每段内容,段与段之间的关系(过渡段、意思递增段、补充说明段,等等)分析结构。

看文章的开头和结尾是否照应、层次和段落是否清晰、过渡是否自然。

第三遍:探究写作特色。

一、分析中心。文章的中心思想是否鲜明、集中、深刻。

二、分析选材。选材是否围绕中心、具有典型性、新颖、取舍得当。

三、分析语言。1、从语言基本要求看,是否朴素、准确和精炼。2、修辞方法的运用。3、语调(幽默、讽刺、庄严、陈郁、冷淡、悲凉、欢乐、喜悦)4、人物语言是否个性化

四、分析表达方式。文章的表达方式共五种:记叙、描写、议论、抒情、说明。

叙述:就是叙述人物的经历、活动,事件发展的经过。

描写:就是以形象的语言,对人物、事件、环境,作细致入微的描绘,给人以真切的感受。

议论:就是讲述道理,表明作者的观点和态度。

抒情:就是抒发、表达自已的感情。

说明:就是对事物进行客观的、平实的、科学的解说和介绍。 如“豆子发芽”一句,就有五种不同的表达方式:

1、豆子发芽了。(叙述)

2、豆子长出了瘦弱的小芽。(描写)

3、豆子发芽很重要。(议论)

4、啊,豆子发芽了!(抒情

5、豆子发芽需要水分。(说明) 再见

特点:以情感人。首页要素.人称.线索要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。

人称:第一人称亲切自然、真实可信;

第二人称亲切,便于面对面交流;

第三人称客观,便于叙述和议论。

线索:贯穿全部材料的脉络,使零散材料有序地组成文章整体。首页顺叙.倒叙.插叙顺叙:按照事情发展的先后顺序来写,是最基本的叙述方法。读来脉络清楚又头有尾。

倒叙:根据表达的需要,把事情的结局或某个最重要、最突出的片断提在前面叙述,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述的方法。使文章灵活多变,引起悬念,激发读者阅读兴趣。

插叙:在叙述中心事件的过程中,为了有助于展开情节、刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容的叙述方法,使文章内容更充实,结构多样化。首页记叙文知识点汇总表—— 记叙要素:时间、 地点、 人物、 事件的起因、 经过 和 结果。

?

第一人称(亲切自然、真实可信) 顺叙(脉络清楚、有头有尾)

记叙的人称 第二人称(适于变换、利于抒情) 记叙的顺序 倒叙(设下悬念、引人入胜)

第三人称(自由灵活、不受限制) 插叙(丰富内容、突出主题)

?

中心思想

? (感情)

突出 点明 服务

深化

?

详写—用墨如泼

叙述、描写为主 材料 (突出中心)

表达方式 兼有议论、抒情: 略写—惜墨如金

(画龙点睛、 深化主题) (结构完整)

表现手法—联想、象征、对比、夸张

描写方法—肖像、语言、动作、心理、神态……

描写角度—正面、侧面(直接、间接)

首页什么是小说?答:小说:以刻画人物形象为中心,通过故事情节的叙述和环境的描写来反应社会生活的一种文学体裁。首页情节 人物 环境小说的三要素首页关于____人物小说中的人物包括主要人物和次要人物。主要人物即主人公,次要人物包括结构人物和线索人物等。

人物的描写角度有正面描写和侧面描写。描写方法有肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写等。

小说中的人物是虚构的,“我”不等于作者。首页关于____ 情节“情节是人物性格的发展史。”

情节结构:开端、发展、高潮、结局。一些长篇 小说在开端之前有序幕,结局之后有尾声。

情节展示人物性格。首页关于____ 环境 环境包括自然环境和社会环境。

环境的作用:

1、交待背景。

2、渲染气氛。

3、衬托人物。

4、发展情节。首页情节、人物、环境的关系?小说的三要素首页情节 人物 环境展示衬托发展

首页 情节 人物 环境展示衬托 发展 小说中的人物包括主要人物和次要人物。主要人物即主人公,次要人物包括结构人物和线索人物等。

人物的描写角度有正面描写和侧面描写。描写方法有肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写等。

小说中的人物是虚构的,“我”不等于作者。

情节是人物性格的发展史。”

情节结构包括:开端、发展、高潮、结局。一些长篇小说在开端之前有序幕,结局之后有尾声。

情节展示人物性格。

环境包括自然环境和社会环境。

环境的作用:

1、交待背景。

2、渲染气氛。

3、衬托人物。

4、发展情节。

首页什么是散文?答:散文是与诗歌、小说、戏剧并列的一种文学体裁。

特点:形散神聚。首页关于——分类叙事散文:侧重于叙述事件和描写人物。

抒情散文:以写景状物为主,抒发作者思想感情。

理性散文:着重抓住一两个典型事物,阐明某种道理。首页关于——形散、神聚形散指选材广泛、自由,天南海北、古今中外,均可自由选择。形式灵活,表达方式不拘一格。

神聚指主题明确而集中,有一条线索贯

穿全文。首页关于——线索 线索指行文、情节发展的脉络。人、事、物、感情 、景物、时间、地点等均可作为散文的线索,线索是贯穿全文的。 首页关于——主题、语言 主题:散文对材料开掘深,小中见大、含意深刻、联想丰富、感情充沛。

语言:散文的语言凝练、优美。首页关于——写作方法 写作方法:寓情于事

托物言志

借景抒情首页 散文知识点汇总表—— (叙事散文、抒情散文)

~形 散~

表现方法—不拘一格

选材—广泛自由 表达方式—灵活多样

神

线索— 人—事物—感情 (主题) 景物—时间—地点

明确 集中

开拓 深化

语言 方法— 寓情于事 联想

(凝练优美) 托物言志 (丰 富)

借景抒情首页二、说明文 阅读及答题指导 (一)、掌握说明文的文体知识: 1、把握说明对象,分清说明对象是事物还是事理。

2、 明确被说明事物的特征:一事物区别于他事物的标志。3、掌握几种常见的说明方法,会分析在文中的作用:

(1).举例子(2)、列数字(3).作比较(4)、分类别(5).打比方

(6)、下定义(7).配图表(8)、作诠释(9)、摹状貌 (10)引用4、说明要有顺序:

常见的说明顺序有:

时间顺序(程序顺序是时间顺序的一种)、空间顺序、逻辑顺序

说明文的顺序,根据说明的目的和对象,可以以一种顺序为主,兼用其他顺序。5、说明文的阅读还要注意结构。

说明文的结构常见的形式有:(一)总分式

(二)递进式等。6、说明语言的准确性,是说明文语言的先决条件。

准确性和多样性、灵活性并不矛盾,有的以平实见长,有的以生动活泼见长。什么是说明文?答:说明文是以说明为主要表达方式,说明事物、阐明事理的一种文体。

特点:以识教人首页说明文的三要点 说明对象 说明方法 说明顺序首页关于____说明方法下定义(科学) 分类别(条理)

作比较(突出) 举例子(具体)

列数字(准确) 打比方(形象)

引资料(确凿) 画图表(直观) 首页关于____ 说明顺序 时间顺序——说明事物发展

空间顺序——说明实体事物

逻辑顺序——说明事理

概括←→具体 主要←→次要 原因←→结果

整体←→部分 现象←→本质 特点←→用途 首页说明文知识点汇总表—— 说明对象下定义(科学)

分类别(条理)

作比较(突出)

举例子(具体)

列数字(准确)

打比方(形象)

引资料(确凿)

画图表(直观)

说明方法 说明顺序时间顺序 空间顺序 逻辑顺序

概括←→具体 主要←→次要

原因←→结果 整体←→部分

现象←→本质 特点←→用途 说明中心:说明对象 + 特征(本质)

特 征:是一事物区别于其他事物

的标志。说明事物要抓住

特征。首页(二) 说明文答题技巧:1、请简要说说本文说明的主要内容。说明对象+说明特征。

(划分层次,搞清说明对象的特征,分点答题。)2、文章是按什么说明顺序写的? 时间、空间、逻辑顺序3、本段(或划线句)运用什么说明方法?有什么作用?(1)、举例子:具体、真切、形象,便于读者理解。

答题思路:举什么例子,具体、真切、形象地说明了说明对象的什么特征。(2)、分类别:条理清楚。

答题思路:对什么进行分类说明,条理清楚地说明了说明对象的什么。(3)、打比方:生动、形象,增强文章的趣味性。

答题思路:把什么比喻成什么,生动、形象地说明了说明对象的什么。(4)、列数字:科学、准确、具体。

答题思路:列举具体数字科学、准确、具体地说明了说明对象的什么。 (5)、作比较:说明对象的特点突出。

答题思路:把什么和什么进行比较,突出了说明对象的什么特点。(6)、下定义:科学、准确、精练、严密。

答题思路:给什么下定义,科学、准确、精练、严密地揭示了说明对象的内涵。4、加点的词语能否删掉?为什么?回答此类问题可分为四步

①不能;②解释该在本文当中的含义;③如果去掉,句子显得太绝对化了,④就不能体现说明文语言的准确性。(或体现了说明文语言的准确性)5、加点的“它”,“这”指代的内容是什么?一般是在指代词的前面找,找到之后,再放在指代词所在句中读一读,看是否适合;8、说明文开头一段、末尾一段、中间段的作用。 开头:①、引出说明对象 ②、增加文章的趣味性 ③、引出下文

末尾:总结全文

中间段:过渡(承上、启下、承上启下)三、议论文 阅读及答题指导什么是议论文?答:议论文是以议论为主要表达方 式,摆事实、讲道理,阐明观点的一种文体。

特点:逻辑性强,

以理服人。首页议论文的三要素论点 论据 论证首页一、议论文特点 、三要素以议论为主要的表达方式,可兼用其他表达方式;以鲜明的态度表明观点或主张;以充分的材料证明其观点或主张。

论点——对所论述的问题所持的观点、态度。论点有中心论点、分论点两种,有的议论文只有中心论点,有的议论文中心论点、分论点均有。

论据——对论点进行论证的材料、依据。论据有事实论据、道理论据

论证——用论据证明论点的过程和方法。关于____论据论据:证明论点的事实和道理。包括事实论据和道理论据。

事实论据包括事例、史实、统计数字。事实论据必须确凿、有代表性。

道理论据包括马列理论;名人名言;格言、警句、俗语;自然科学的定理、定律、公式等。道理论据必须为人所公认。

首页关于____ 论证论证:用论据证明论点的方法和过程等。论证必须有逻辑性。

论证方法有 例证法 对比论证法

引证法 比喻论证法

论证过程一般包括

引论 本论 结论

(提出问题)(分析问题)(解决问题)

论证方式 立论和驳论

首页论证方法的作用分析论证方法的作用。语言表述为:①举例论证:使用了举例论证的论证方法,举……(概括事例)证明了……(如果有分论点,则写出它证明的分论点,否则写中心论点),从而使论证更具体更有说服力。②道理论证:引用了——(名言警句)论证了……了观点,从而使论证更概括更深入。③对比论证:从……正……反两方面进行论述,突出地论证了……的观点。④比喻论证:将……比作……,形象生动地论证了……的观点,使论证浅显易懂,易被接受。

有时一段文字中不止一种论证方法,答题时要找全。附:论证方法引用论证:引用论证比较复杂,这与具体的引用材料有关,有引用名人名言、格言警句、权威数据、名人佚事、笑话趣闻等各种情况,其作用要具体分析。如引用名人名言、格言警句、权威数据,可以增强论证的说服力和权威性;引用名人佚事、奇闻趣事,可以增强论证的趣味性,吸引读者下读。 格式:使用了引用论证的论证方法,通过引用……充分有力证明……的观点,使论证更有说服力。(或更有趣味性,吸引读者下读) 议论文知识点汇总表—— 论点

(正确)论点:作者对所议论问题的见解或主张。

论点分为中心论点和分论点。分论点证明中心论点。

论点必须正确。

论据:证明论点的事实和道理。包括事实论据和道理论据。

事实论据包括事例、史实、统计 数字。事实论据必须确凿、有代表性。

道理论据包括马列理论;名人名言;格言、警句、俗语;自然科学的定理、定律、公式等。道理论据必须为人所公认。 论据

(确凿、为人公认)

论证

(有逻辑性)论证是用论据证明论点的方法和过程等。

论证方法有 举例论证、对比论证、

引用论证、比喻论证

论证过程一般包括

引论 本论 结论

提出问题 分析问题 解决问题

论证方式 立论和驳论首页(论题)— 中考常见考查题型考题形式

1.概括某一段落(或全文)的内容要点。

解题钥匙

分三步走:第一步划分本段的层次,第二步提取要点词语,第三步整合答案(一)整体感知内容概括文章主题。2、把握文章的主题和作者的思想感情解题钥匙

首先要抓住文章的主要内容,然后想一想,作者在这篇文章中赞扬了什么,批评什么,歌颂什么,反对什么;说明了什么道理,抒发了什么感情等。再认真具体分析重点段落、重点句子和重点词语所包含的思想感情,进一步把握好文章的主旨。最后用简要的语言,完整地、有针对性地进行概括。 (二)品味散文语言体悟词句作用考题形式

一、品味词语

1.解释词语含义。

2.品评加点词语的作用。

解题钥匙

1.解释词语(在语境中)的含义要结合语境。

2.品评词语的表达作用,要结合语境、作品的主题思想、作者的思想感情、景物意境、人物性格、特殊的表达效果(即运用了某种修辞手法的词语)或在结构上起到独特作用。方法指导:坚持“词不离句,句不离文”的原则,切忌“断章取义”。联系上下文,推知其语境义。 二、理解句子的含义

(答题时应从句子表现的句意和与主题的关系上分析考虑。瞻前顾后,结合语境,用简洁流畅的语言把句子的深层含义表达出来。哲理性句子,还要注意句子的双关意思。)

三、分析句子的作用

答题时应从以下两个角度入手:

1、结构上,应从总领全文、承上启下、前后照应、为下文作铺垫、推动情节发展、点题、总结上文等作用的角度去分析。

2、内容和主题上:点明主旨,深化主题。

四、语言赏析

A、修辞之美------找文中的比喻、排比、拟人等。(作用:比喻使语言生动形象;排比使语言气势磅礴、感情强烈;拟人使事物形象可感;对偶使语句形式整齐、音韵铿锵;反问句增强语气;夸张突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象、设问:自问自答,引人注意,启发思考…)

B、句式之美------如骈句、长短句、对偶句、也有排比句、反问句,还有运用一组关联词语的句子等等。

C、用词之美------找精美的富有表现力的动词、形容词、叠词及成语等。 (三)、常见的艺术表现手法

象征、衬托、对比、借景抒情、托物言志、咏物寄情、寓理于事、融情于事

先抑后扬、以小见大 (四)、散文的线索 根据文章中心需要,可以以物为线,以事为线;可以以人为线,以情为线;也可以以时间为线,以地点为线。

找线索的方法:

一要注意文章标题(有的标题直接揭示线索,有的标题包含线索的因素);

二要注意文中反复出现的词语、句子;

三要特别注意文中的议论抒情,因为散文中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。 (五)辨析句子所运用的修辞及作用1.比喻、拟人:生动、形象地写出了+对象+特性

2. 排比:有气势,加强语气,一气呵成;层层铺开,逐步扩大,对点明主旨起强化作用;强调了+对象+特性

4.反问:加强语气,突出了……

5.反复:强调了+加强语气

6.对比:强调了……突出了……

7.对偶:句式整齐,结构统一

8.设问:引起读者对+对象+特性的注意和思考答题模式:确认修辞手法+修辞本身的作用+结合句子语境 (六)题目的作用 (1)把握象征意义;(2)语带双关;(3)作者感情的出发点;(4)概括文章的主要内容;(5)文章线索;(6)文眼;揭示文章中心;(7)吸引读者、新颖;(8)题目中运用修辞的,要还原它的本义后再分析作用。?现代文阅读 答题技巧

一、现代文阅读的开头的特点与考查: 1、先言他物型:用此衬托或铺垫或对比。 2、写景开头: 内容上:

①烘托气氛; ②衬托心情、寄托情感; ③暗示下文的情节。 结构上:点题、首尾照应。 3、写心情开头: ①与下文写事件做铺垫; ②对比下文的心情情感变化; ③结构上抑扬安排 4、倒叙开头:(现在——过去——现实) ①设置悬念,吸引读者的阅读兴趣; ②把过去、现在、未来的时空统一起来,视野阔大恢宏。

5、设置悬念开头: ①设置悬念,引起读者思考,吸引读者的阅读兴趣; ②使文章跌宕有致,造成波澜,避免平铺直叙 6、引用开头: ①内容上写了什么,与主旨有何关联; ②结构上为下文做铺垫; ③行文上增加文采。

二、现代文阅读的结尾的特点与考查: 结构上:呼应题目、照应开头、总结全文 内容上:突出主旨、表达情感 句式上:修辞——比喻、问句等 1、卒章显志型 2、以引用结尾 3、以问句结尾 注意文章的主旨和句子的特点(疑问、反问、设问) 4、以一种意境结尾 渲染的氛围,意境之美, 5、以梦境结尾 以梦寄寓某种感情,表达一种期望。即联系文章的主旨 6、以针对现实问题结尾 体现文章的针对性,彰显现实意义。三、关注答题角度理清答题思路: 回答问题时必须做到“问什么,答什么;怎么问,怎么答”,这其实是个答题的思路问题,它不仅包括用怎样的方法去推求答案,还包括从什么角度去回答,用怎样的句式来表达等。我们可以从大量的题干看到,出题人的设问往往有从“含义”的角度发问的,从“作用”的角度发问的,从“原因”的角度发问的,从“效果”、“好处”的角度发问的;或要求考生作概括说明,或要求作简要回答,或要求考生作具体分析。发问角度不同,答题要求不同,就决定应运用不同的知识思考问题,用不同的句式组织答案:“是什么?”是问什么意思,即对语句语段的理解;“怎么做?”是问怎么写的,即对表达技巧的体会;“为什么?”是问为什么要这样写,即对写作目的的认识;“怎么样?”是问写得好不好,即对表达效果的评价。如果在审题中忽略以上这些重要的提示,答题就有可能偏题,甚至答非所问。所以审视题干、揣摩答题的思路显得非常重要。另外要提醒考生注意的是: ?要审清题干的配分情况。分值的多少往往取决于答题要点的多少。因而在审题时,我们可以从配分中推断出答题所需的要点,避免答题时的疏漏。

?要审清题干的字数限制。一般说来如果在规定字数内还未把答案表述完,说明其中有些信息是不必要的或次要的;反之,如果概括字数太少,则说明答案没能把一些主要信息概括进去。需知试题要求规定的字数与答案的字数之间差距不会太大,出现上述问题需要重新概括组合答案。

要审清题干的修饰语。题干本身的修饰语在一定程度上起着揭示题干内涵的作用。许多情况下,这些修饰或限制成分对考生提出要求的同时,也提示了解题的思路。 现代文阅读考试命题往往在 4个方面设置题目: 一是理解文章的主旨;

二是理解文中重要词语、重要句子的含义;

三是鉴赏作品的形象、语言和表达技巧;

四是筛选并整合文中的信息。 四、现代文阅读主要是考查重要词语、句子在文中的含义,因此,四道主观题其实就是以考查词语句子为基础来考查其在文章的结构、表达、思想感情等方面的作用。 1.审清题干 现代文阅读题干包含三个方面的内容:创设情境、设问角度和命题意图。前两者是显性的,后者是隐性的,但又是最为关键的。因此要努力通过题干去揣摩命题的意图。审题要抓住题目中的每一个信息,明确两点:一是命题者要我们答什么,二是命题者要我们怎么答。还要分清题干中作者的话和命题者的话。出现作者的语句,一般是考生要理解和分析的对象;而命题者的话,一般起引导考生明确解答重点或限制答案范围,具有导向性,不可掉以轻心。 2.将题目回归原文,寻找答题区域。 把在题干中出现的原文中的语句放回原文,看它在文章中的具体位置,以此来确定答题区域。题干中若有“从全文看…”这样的字眼,这就要求从全文着眼总结答案;有的有“阅读某段,回答…”这样的字眼,答案一般是可以在这一段里总结了。如果没有这些明确的字眼,总结答案时应该从全文角度把握。

3.落实重点词句的含义。 首先搞清这个词、这句话表面意义是什么,再看一下用什么方法表达,接着思考一下为什么要用这种方法来表达,如果这三个问题解决了,含义就基本上把握了。

4.规范作答,检验答案。 应当工整规范地尽量用原文词句作答,整合原文中有用的信息,做到整体把握、锁定局部、认真筛选、巧妙概括;答案要尽量全面、要点化。答题时首先要考虑好角度,突出要点,层次分明。有明确字数限制的更要准确精练。 五、掌握审题技巧,从题干中获取 答题的信息: 明确答题方向找准答题区位: ?命题者在出题的时候一般都有明确的考查目的和要求,这种考查的目的要求,就是命题意图。能从题干中揣摩出出题人的命题意图就能明确答题方向,明确了答题方向就能比较准确地找到文中的相关答题区位。答题区位是指试题形成答案所在的语段或语句,这是保证答案正确的前提条件。因此,仔细分析题干,发掘题干中所明示或隐含的信息是一个必不可少的环节。我们常常在一些试题的题干中见到诸如“结合 X 段”“联系全文”“通观全文”“参照”等词语,实际上这是命题人为我们提供的答题区位。“结合 X 段”“联系 X 段”,就意味着这道题的答案需要在“ X 段”的基础上作答,准确找到“ X 段”,根据题干的要求筛选出答题的有效信息,通过对相关语言的整合,就能获得答案。“联系全文”“通观全文”,意味着这道题的答题信息不在题干所涉及的某个语段,而多数存在于揭示文章中心的部分,这就要求我们要整体把握文章脉络,准确把握文章主题及主题所在的语段。在此基础上才能准确的找到答案。

六、掌握答题技巧,从内容上把握答题的要领: 1. 语义理解题的答题技巧 ?理解重要词语的含义是阅读的基础。一般情况下,试题中测试的词语含义往往不是词典中所诠释的“规范”意义,而是在所给语境中的具体含义。它们有的内容深奥、隐晦,有的运用比喻、象征等手法来表达。其含义的深广、内容的蕴藉,使人扑朔迷离难以准确把握。

要准确、明白地解释清楚这些含蓄的词语,必须依靠语感去揣摩,联系语境去辨识,而联系语境挖掘其隐含的信息是根本途径。在具体操作时,对于具有“指代”特点的词语的理解,一般应运用结构分析的方法,理清指代对象的位置和范围,根据语境确定指代的对象和内容。

对于词语比喻义的理解,要从分析喻体与本体的相似性入手,寻找比喻的本体,才能得到正确题解。对于词语的引申义、临时义、隐含义的理解,要从整体阅读理解的角度出发,将词语放在特定的语境中去分析,在明确词语所在语句的句义,所在语段的段义,所在语段前后关系的基础上理解词语。 2. 句义理解题的答题技巧 ???所谓“重要句子”,一般指内涵丰富的句子,结构复杂的句子,在文章结构层次上有重要作用的句子,能揭示文章主旨和情感的句子等。 对重要句子的理解:

①内涵丰富的句子,要准确理解其比喻的相似性、借代的相关性、反语的讥刺性等,用化虚为实的方法理解;

②结构复杂的句子,要采用紧缩的方法,抓住句子的主干,撇开次要的、附加的成分,用化繁为简的方法理解;

③抓住句子在语段或篇章中的地位,注意句子的“管辖”范围,从句子的辖区内审视上下文段的意思,从引领、过渡、小结作用的角度,分析理解,寻求答案;

④有些比较难的句子要结合中心思想来理解句义,任何一个关键句子都与中心思想有着紧密的联系;还可以结合文章背景来理解句义,背景与作品反映的内容、作者写作的目的有着密切的关系。 3. 分析鉴赏题的答题技巧 从历年散文阅读看,对作品表达技巧在文中运用的考查从没放松过。这实际上是考查学生对文章表达技巧分析鉴赏的能力,即通过对文章方法技巧的分析去体味文章的意境,领会文章的主旨。在散文作品中,常见的表达技巧:在写作方法方面有,先抑后扬、托物言志、借景抒情等;在结构安排方面有,烘托铺垫、前后照应、设置悬念等;在修辞手法方面有,比喻、拟人、排比、借代、夸张等。

此类题型的答题要点包括三个方面:

①要辨明本语段、语句所运用的是哪一种表达技巧;

②要清楚此种表达技巧的一般表达效果;

③分析这种表达技巧在文句中是要表现什么内容。 要准确完整地答好这类分析鉴赏题,必须具备一双慧眼,准确识别作者所用表达技巧,熟练地掌握各类表达技巧的表达效果和作用,从表达的效果和作用入手,联系上下语句和全文的情感主调,恰如其分地理解其含义和作用,一定要把思想内容与艺术形式结合起来回答。 4、理解文章的思想感情题的答题技巧 ???抓住文章中的议论抒情语句,尤其要抓住散文结尾的议论抒情句,注意答题格式“通过……表达了(赞美了、批判了)……” 5 .语言表述题的操作技巧 ??散文阅读简述题,要求考生自己组织语言来解答题目,所以如何组织好答题的语言,把筛选整合好的内容准确、简洁地表述出来,就显得非常重要。从大量试题的语言操作中看,有一般性复述的、有提要性转述的、有诠释性阐述的、有科学性评述的多种表达方式。除一般性复述较容易操作之外,其它三种语言操作方式是有一定难度的,如果加上规定字数的限制,难度就更大。 但我们可用以下几种方法求得语言表述的准确性: ( 1 )任何问题都是依据原文提出的,对任何问题的回答也必须依据原文;除极少数开放性问题外,问题的答案总是或显或隐地存在于原文中。善于利用文中的重要词句组织答案。一般来说,答案所涉及到的关键的词语和句子就在原文中。大多数题目在文章里就能“抠”出答案来。当然找出的词语和句子不一定能够直接使用,还需经过有效的提取、剪辑、重组。这样组织起来的答案,一般都比较接近标准答案。

( 2 )紧扣题意,选用恰当的句式,从适宜的角度作回答。这就是怎么问就怎么答,使“答”与“问”有直接的关联性。有时在原文摘取的句子中有答案所需的内容,但不能从命题者所“问”的角度作回答,如果直接使用会使回答不到位,甚至答非所问。因此,一定要紧扣题干的要求,将文中的已知信息重新排列组合,特别注意到用句式的变换来重组,使之成为与命题提问角度一致的契合要求的答案。 ( 3 )语言表述力求简洁。

这对于受字数限制的表述题来说是至关重要的。对于高度概括的题目,当我们筛选整合好文中的相关信息之后,要把具体、形象的语言转换为抽象、概括的语言;对于解释、阐述、评价性的题目,我们可删去描述性的修饰语,较长的限制语;或合并同类项,或改字缩词,或使用指代词,使语言的表述高度浓缩,以符合题目的要求。 ( 4 )重条理。

在综合分析之后,条分缕析地表述出来。这样,清晰明白,一目了然。因为现代文阅读答题要求严密,评分要求严格,评分办法一般是“要点给分”,所以表述要注意三点:

A、忌用修辞回答问题,不能用比喻、拟人等形象化的修辞语言;

B、忌无分析综合分析,不能只答抽象的要点,要有适当而具体的分析;

C、忌遗漏。对应题旨,不能遗漏答中考阅读题试题各种题型及答题技巧1、文章开头一段的某一句话在文章中的作用,中间某段或句的作用,最后一段某句的作用。

对于这种题型我们可以从两个方面来回答:对于第一段的问题,从结构上来说,是落笔点题,点明文章的中心,开门见山,总领全文,或起到引起下文的作用;从内容上来说,是为下文作铺垫和衬托,为后面某某内容的描写打下伏笔。中间某段的问题,在结构上是起到承上启下、过渡的作用。最后一段或某句的作用是总结全文,点明文章主旨,让人回味无穷,并与题目或开头相照应。

2、文章表达了作者什么样的思想感情? 这需要根据文章的具体内容来回答,常见的有歌颂、赞美、热爱、喜爱或者是厌倦、痛恨、伤心、悲痛、遗憾等。一般作者的情感可以从文章的字里行间可以看出来的,有的也许写得比较含蓄,有的是直抒胸臆。

3、概括文章主旨。 对于这种题目,在回答之前一定要把全文仔细看几遍,然后可以用这样的关键词来进行回答:“通过…… 故事,歌颂(赞美)了……表达了作者……的思想感情,揭示了……的深刻道理。我们也可以从文中去找,在文章的每一段特别是第一段或最后一段的第一句或最后一句,文章中富有哲理性的句子往往是作者所要表达的主题。

4、文中划线句子运用了什么表达方式?有什么作用?

五种表达方式,叙述、描写、说明、议论、抒情。

特别是描写中又分为人物描写、景物描写和场面描写。

人物描写还可细分为语言描写、动作描写、神态描写、心理描写、肖像描写和细节描写,描写的作用是使文章生动、形象、感人。

抒情的运用,能增强文章的感染力,突出文章的中心。

如果文中有一些神话故事、民间传说以及自然界当中的神奇景象的描述,它的作用是增加了所写内容的神秘色彩,引起读者的兴趣。

5、文中某句运用了什么修辞手法?有什么作用? 修辞有很多,常用的有8种,比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问。

其中考得最多的是比喻、拟人、夸张、排比。 比喻的作用有三:

一是使深奥的道理浅显化,帮人加深体味;

二是使抽象的事物具体化,叫人便于接受;

三是使概括的东西形象化,给人鲜明的印象。

拟人的作用是可以使读者不仅对所表达

的事物产生鲜明的印象,而且感受到作者

对该事物的强烈感情,运用拟人表现喜爱

的事物,可以把它写得栩栩如生,使人倍

感亲切自然;表现憎恨的事物,可以把它

写得丑态毕露,给人以强烈的厌恶感。

夸张的作用是可以深刻地表现作者对事物

的鲜明的感情态度,从而引起读者的强烈共

鸣;通过对事物的形象渲染,可以引起人们

丰富的想象,有利于突出事物的本质和特征。

排比的作用在于能突出文章的中心,表

达强烈奔放的情感,增强语言的气势;是

提高表达效果的重要环节。还有叠词、短

句使用,使文章富有节奏感,具有音韵

美,读起来朗朗上口。

对以上类型的问题必须要结合文章的具体内容来回答。

6、文中某句话有什么含义?或告诉我们什么深刻的道理?请说说你的理解。

这种问题的回答不是简单地从文中寻找现

成的句子就可以解决的,这需要我们的同学

平时多读多看多积累,多看并记住一些富有

哲理性的名言警句,这样才能真正地理解文

章的意思,丰富回答内容,用自己的语言把

自己对文章的理解准确地表达出来。7、比较阅读理解。

有时考试会把课内文章和课外与之相

似内容的文章进行比较阅读,对于这种

类型的题目,我们可以从文章的内容、

写作特色、感情基调等方面进行比较。

阅读题做题步骤第一遍:基本把握

文章内容,知道写

了一件什么事,作

者是何情感态度。

第二遍:逐句读。理清每段内容,段与段之间的关系(过渡段、意思递增段、补充说明段,等等)分析结构。

看文章的开头和结尾是否照应、层次和段落是否清晰、过渡是否自然。

第三遍:探究写作特色。

一、分析中心。文章的中心思想是否鲜明、集中、深刻。

二、分析选材。选材是否围绕中心、具有典型性、新颖、取舍得当。

三、分析语言。1、从语言基本要求看,是否朴素、准确和精炼。2、修辞方法的运用。3、语调(幽默、讽刺、庄严、陈郁、冷淡、悲凉、欢乐、喜悦)4、人物语言是否个性化

四、分析表达方式。文章的表达方式共五种:记叙、描写、议论、抒情、说明。

叙述:就是叙述人物的经历、活动,事件发展的经过。

描写:就是以形象的语言,对人物、事件、环境,作细致入微的描绘,给人以真切的感受。

议论:就是讲述道理,表明作者的观点和态度。

抒情:就是抒发、表达自已的感情。

说明:就是对事物进行客观的、平实的、科学的解说和介绍。 如“豆子发芽”一句,就有五种不同的表达方式:

1、豆子发芽了。(叙述)

2、豆子长出了瘦弱的小芽。(描写)

3、豆子发芽很重要。(议论)

4、啊,豆子发芽了!(抒情

5、豆子发芽需要水分。(说明) 再见