八年级地理下册第七章第一节自然特征与农业同步测试(新版)新人教版

文档属性

| 名称 | 八年级地理下册第七章第一节自然特征与农业同步测试(新版)新人教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 94.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-06-24 11:15:48 | ||

图片预览

文档简介

自然特征与农业

一、选择题

1.北方地区与南方地区的界线大体在( )

A.大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山一线

B.秦岭──淮河一线

C.昆仑山、祁连山、横断山一线

D.大兴安岭、阴山、贺兰山、巴颜喀拉山、冈底斯山一线

2.南方地区地跨我国地势的( )

A.第三级阶梯 B.第一、二级阶梯 C.第二、三级阶梯 D.第二级阶梯

3.全部位于南方地区的省级行政单位有( )

A.四川省 B.内蒙古自治区 C.山东省 D.陕西省

4.下列山脉不属于南方地区的是( )

A.巫山 B.南岭 C.武夷山 D.巴颜喀拉山

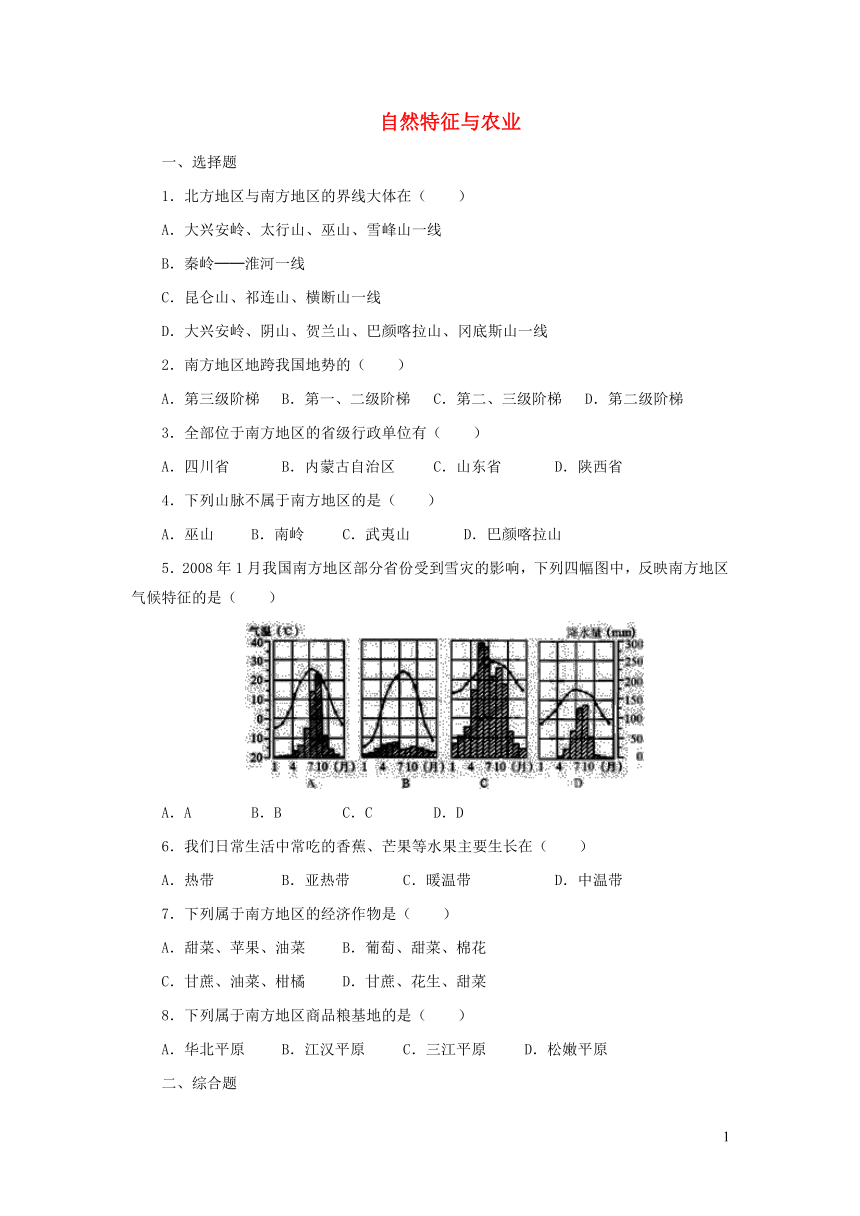

5.2008年1月我国南方地区部分省份受到雪灾的影响,下列四幅图中,反映南方地区气候特征的是( )

A.A B.B C.C D.D

6.我们日常生活中常吃的香蕉、芒果等水果主要生长在( )

A.热带 B.亚热带 C.暖温带 D.中温带

7.下列属于南方地区的经济作物是( )

A.甜菜、苹果、油菜 B.葡萄、甜菜、棉花

C.甘蔗、油菜、柑橘 D.甘蔗、花生、甜菜

8.下列属于南方地区商品粮基地的是( )

A.华北平原 B.江汉平原 C.三江平原 D.松嫩平原

二、综合题

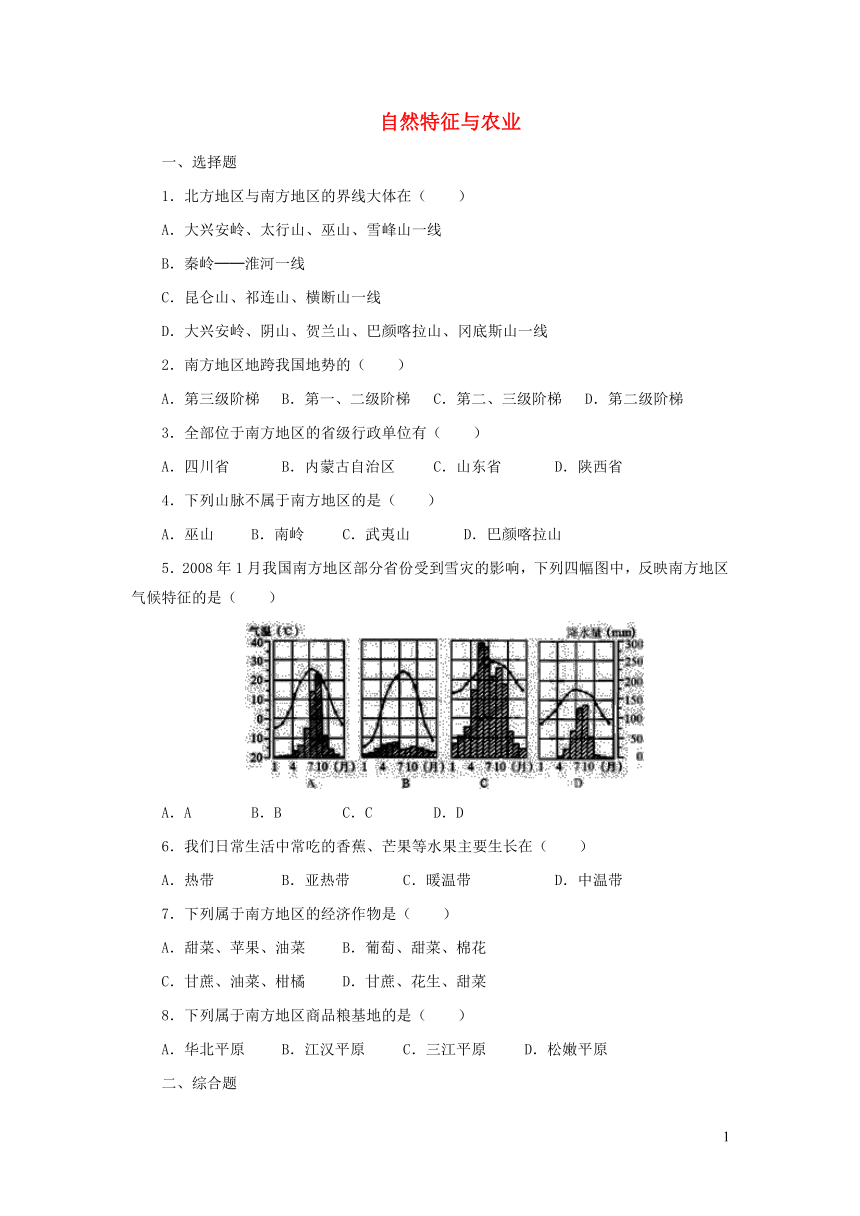

9.阅读有关地图,回答下列问题。

(1)读图A,造成我国东部油菜开花日期由南向北时间差异的主要影响因素是:______________。

(2)读图B,图中A是___省,安徽省的简称是_____。

(3)读图C,武汉的气候为亚热带季风气候,其气候特征是:夏季_____________,冬季_____________。

(4)读图B,归纳我国油菜集中产区主要分布特点 。该地区最主要的粮食作物是________,该地区发展农业生产的有利自然条件有:______________________________。

参考答案

一、1.B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C 8.B

二、9(1)纬度因素(2)湖北 皖

(3)高温多雨 温暖少雨

(4)集中分布在长江流域 水稻 地形:平原广阔(土壤肥沃);气候:夏季高温多雨(雨热同期);河流:灌溉水源便利等。

同步训练2

一、选择题

1.关于南方地区的叙述,正确的是( )

A.冬季严寒,夏季凉爽 B.年降水量在1600毫米以上

C.山青水碧,鱼米之乡 D.风吹草低见牛羊

2.南方地区的民居屋顶坡度较北方地区大,原因是( )

A.主要是突出民居的居住功能,外表显得气派豪华

B.这是由于南方地区降水多,屋顶坡度有利于排水

C.主要是南方地区的传统文化决定的

D.这是由于南方地区的河流密集,河网密布决定的

3.关于我国南方地区气候的叙述,正确的是( )

A.全部属于湿润的亚热带季风气候

B.同时受来自太平洋和印度洋季风的影响

C.不受冬季风的影响

D.主要灾害性的天气有台风、梅雨、干旱

4.下列不属于我国天然橡胶生产基地的是( )

A.海南岛 B.山东半岛 C.雷州半岛 D.云南南部

5.有些裸露的红壤丘陵,土壤成片、成块地流失,被人们称为( )

A.“红色沙漠” B.“紫色盆地” C.“北大荒” D.“天府之国”

6.下列钢铁工业与其铁矿来源连线正确的是( )

A.四川攀枝花——马鞍山钢铁厂 B.安徽马鞍山——攀枝花钢铁厂

C.湖北大冶——马鞍山钢铁厂 D.海南石碌——上海

7.下列煤矿与其所属的省区连线正确的是( )

A.淮南——贵州 B.六盘水——安徽

C.攀枝花——四川 D.石碌——上海

8.分布于江南丘陵的经济林木是( )

A.茶树、油茶 B.红松、紫椴 C.苹果树、柿树 D.橡胶树、椰子树

9.南方地区农作物一年两熟至三熟的主要原因是( )

A.农作物耕作历史悠久,劳动力充足 B.本区平原面积广大

C.本区的土壤肥沃 D.农作物生长期长,水热条件好

王教授在日记中写到:“早晨出门,天昏暗。强劲的东风刺骨般寒冷,气温在-40℃以下。这季节,在我的家乡江南丘陵,乡亲们大概正忙着收割早稻了。”据此完成10~12题。

10.日记中记述的这天早晨,王教授在( )

A.漠河 B.喜马拉雅山 C.北极地区 D.南极地区

11.王教授家乡的植被是( )

A.温带落叶阔叶林 B.温带草原

C.亚热带常绿阔叶林 D.亚寒带针叶林

12.下列果树,适宜在王教授家乡种植的是( )

A.芒果 B.荔枝 C.龙眼 D.柑橘

二、综合题

13.读南方地区图,回答下列问题。

(1)① (山脉)是我国1月0℃等温线、800毫米年等降水量线经过的地区。

(2)写出下列字母代表的地形区名称:A ,B ,C 。

(3)D是我国面积最大的淡水湖 湖,它位于我国的 省。

(4)写出下列字母代表的河流名称:E是 ,F是 。

(5)G岛为 气候。

参考答案

一、1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.C 7.C 8.A 9.D 10.D 11.C 12.D

二、(1)秦岭 (2)四川盆地 云贵高原 长江中下游平原

(3)鄱阳 江西(4)长江 珠江(5)热带季风

一、选择题

1.北方地区与南方地区的界线大体在( )

A.大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山一线

B.秦岭──淮河一线

C.昆仑山、祁连山、横断山一线

D.大兴安岭、阴山、贺兰山、巴颜喀拉山、冈底斯山一线

2.南方地区地跨我国地势的( )

A.第三级阶梯 B.第一、二级阶梯 C.第二、三级阶梯 D.第二级阶梯

3.全部位于南方地区的省级行政单位有( )

A.四川省 B.内蒙古自治区 C.山东省 D.陕西省

4.下列山脉不属于南方地区的是( )

A.巫山 B.南岭 C.武夷山 D.巴颜喀拉山

5.2008年1月我国南方地区部分省份受到雪灾的影响,下列四幅图中,反映南方地区气候特征的是( )

A.A B.B C.C D.D

6.我们日常生活中常吃的香蕉、芒果等水果主要生长在( )

A.热带 B.亚热带 C.暖温带 D.中温带

7.下列属于南方地区的经济作物是( )

A.甜菜、苹果、油菜 B.葡萄、甜菜、棉花

C.甘蔗、油菜、柑橘 D.甘蔗、花生、甜菜

8.下列属于南方地区商品粮基地的是( )

A.华北平原 B.江汉平原 C.三江平原 D.松嫩平原

二、综合题

9.阅读有关地图,回答下列问题。

(1)读图A,造成我国东部油菜开花日期由南向北时间差异的主要影响因素是:______________。

(2)读图B,图中A是___省,安徽省的简称是_____。

(3)读图C,武汉的气候为亚热带季风气候,其气候特征是:夏季_____________,冬季_____________。

(4)读图B,归纳我国油菜集中产区主要分布特点 。该地区最主要的粮食作物是________,该地区发展农业生产的有利自然条件有:______________________________。

参考答案

一、1.B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C 8.B

二、9(1)纬度因素(2)湖北 皖

(3)高温多雨 温暖少雨

(4)集中分布在长江流域 水稻 地形:平原广阔(土壤肥沃);气候:夏季高温多雨(雨热同期);河流:灌溉水源便利等。

同步训练2

一、选择题

1.关于南方地区的叙述,正确的是( )

A.冬季严寒,夏季凉爽 B.年降水量在1600毫米以上

C.山青水碧,鱼米之乡 D.风吹草低见牛羊

2.南方地区的民居屋顶坡度较北方地区大,原因是( )

A.主要是突出民居的居住功能,外表显得气派豪华

B.这是由于南方地区降水多,屋顶坡度有利于排水

C.主要是南方地区的传统文化决定的

D.这是由于南方地区的河流密集,河网密布决定的

3.关于我国南方地区气候的叙述,正确的是( )

A.全部属于湿润的亚热带季风气候

B.同时受来自太平洋和印度洋季风的影响

C.不受冬季风的影响

D.主要灾害性的天气有台风、梅雨、干旱

4.下列不属于我国天然橡胶生产基地的是( )

A.海南岛 B.山东半岛 C.雷州半岛 D.云南南部

5.有些裸露的红壤丘陵,土壤成片、成块地流失,被人们称为( )

A.“红色沙漠” B.“紫色盆地” C.“北大荒” D.“天府之国”

6.下列钢铁工业与其铁矿来源连线正确的是( )

A.四川攀枝花——马鞍山钢铁厂 B.安徽马鞍山——攀枝花钢铁厂

C.湖北大冶——马鞍山钢铁厂 D.海南石碌——上海

7.下列煤矿与其所属的省区连线正确的是( )

A.淮南——贵州 B.六盘水——安徽

C.攀枝花——四川 D.石碌——上海

8.分布于江南丘陵的经济林木是( )

A.茶树、油茶 B.红松、紫椴 C.苹果树、柿树 D.橡胶树、椰子树

9.南方地区农作物一年两熟至三熟的主要原因是( )

A.农作物耕作历史悠久,劳动力充足 B.本区平原面积广大

C.本区的土壤肥沃 D.农作物生长期长,水热条件好

王教授在日记中写到:“早晨出门,天昏暗。强劲的东风刺骨般寒冷,气温在-40℃以下。这季节,在我的家乡江南丘陵,乡亲们大概正忙着收割早稻了。”据此完成10~12题。

10.日记中记述的这天早晨,王教授在( )

A.漠河 B.喜马拉雅山 C.北极地区 D.南极地区

11.王教授家乡的植被是( )

A.温带落叶阔叶林 B.温带草原

C.亚热带常绿阔叶林 D.亚寒带针叶林

12.下列果树,适宜在王教授家乡种植的是( )

A.芒果 B.荔枝 C.龙眼 D.柑橘

二、综合题

13.读南方地区图,回答下列问题。

(1)① (山脉)是我国1月0℃等温线、800毫米年等降水量线经过的地区。

(2)写出下列字母代表的地形区名称:A ,B ,C 。

(3)D是我国面积最大的淡水湖 湖,它位于我国的 省。

(4)写出下列字母代表的河流名称:E是 ,F是 。

(5)G岛为 气候。

参考答案

一、1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.C 7.C 8.A 9.D 10.D 11.C 12.D

二、(1)秦岭 (2)四川盆地 云贵高原 长江中下游平原

(3)鄱阳 江西(4)长江 珠江(5)热带季风