人教部编版历史七下第14课《明朝的统治》课件 (共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七下第14课《明朝的统治》课件 (共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-06-28 08:10:26 | ||

图片预览

文档简介

明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第14课 明朝的统治

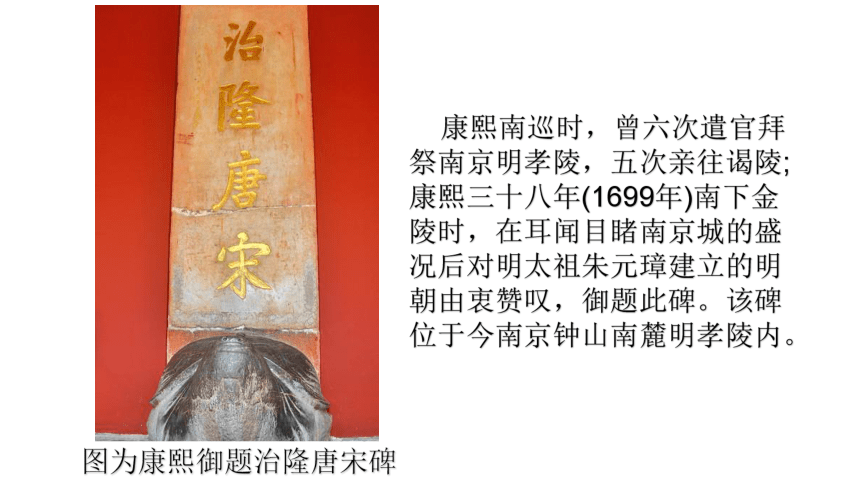

图为康熙御题治隆唐宋碑

第一篇章 历经磨难终为帝

第二篇章 殚精竭虑强皇权

第三篇章 励精图治促繁荣

明朝的统治

第一篇章

历经磨难终为帝

明朝的建立

政治腐败,社会动荡,民不聊生。

“堂堂大元,奸佞专权……官法滥,刑罚重,黎民怨……贼做官、官做贼,混贤愚,哀哉可怜。”

——《醉太平小令》

上述材料反映出元朝末年怎样的社会状况?

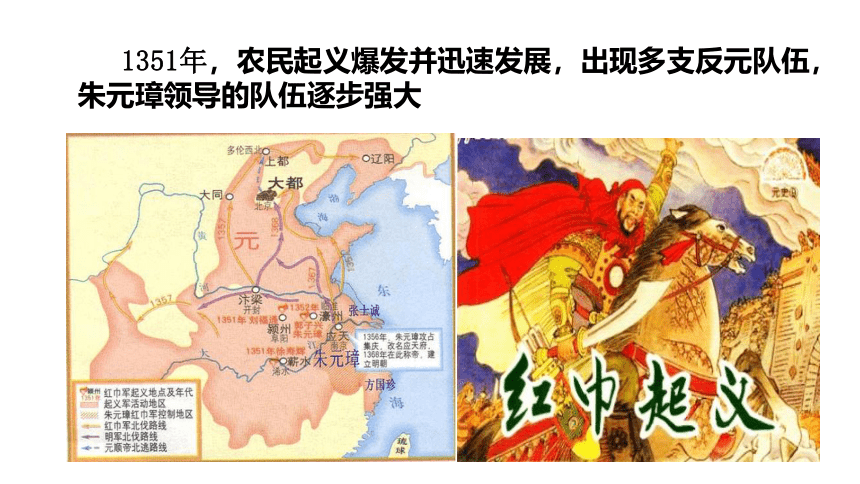

1351年,农民起义爆发并迅速发展,出现多支反元队伍,

朱元璋领导的队伍逐步强大

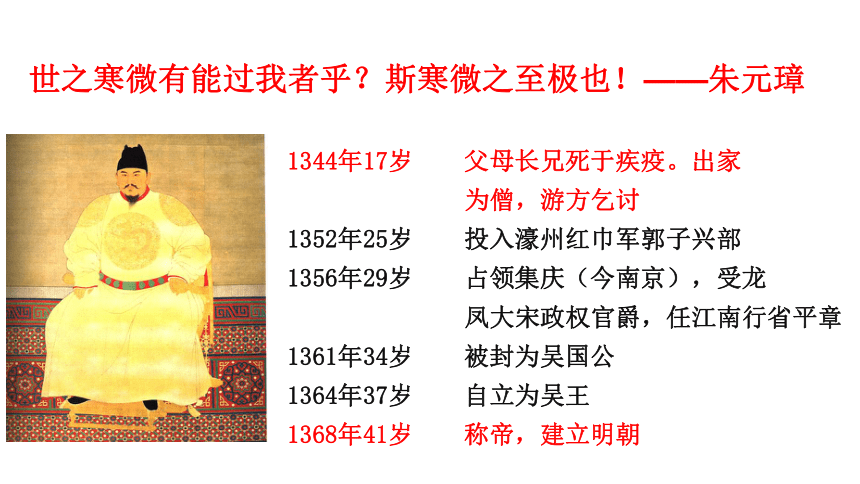

1344年17岁 父母长兄死于疾疫。出家

为僧,游方乞讨

1352年25岁 投入濠州红巾军郭子兴部

1356年29岁 占领集庆(今南京),受龙

凤大宋政权官爵,任江南行省平章

1361年34岁 被封为吴国公

1364年37岁 自立为吴王

1368年41岁 称帝,建立明朝

世之寒微有能过我者乎?斯寒微之至极也!——朱元璋

明太祖

(1368-1398年在位)

应天府(南京)

朱元璋 明太祖

1368年

时间:

建立者:

都城:

康熙对他的评价:“崛起布衣,统一方夏,凡其制度,咸极周详”。从材料看,康熙帝肯定了朱元璋的什么功劳?

统一方夏,制度周详

第二篇章

殚精竭虑强皇权

明太祖朱元璋(1368-1398年在位)

朱元璋认为:元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。

朱元璋强化皇权

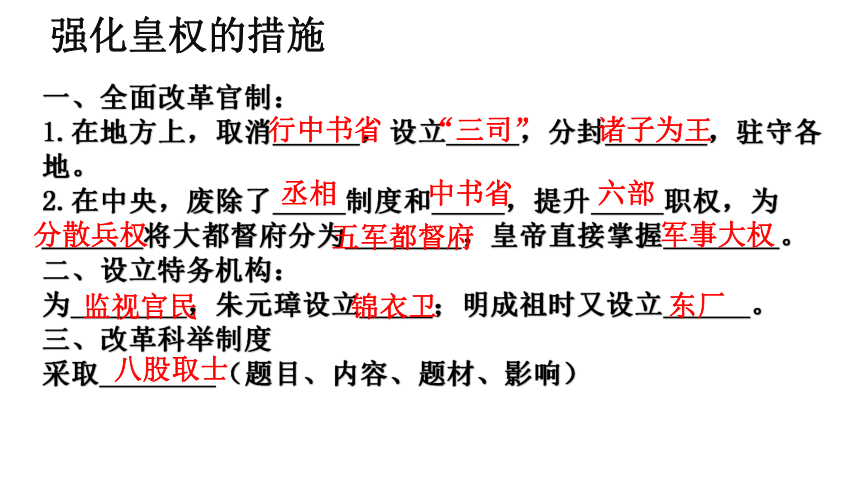

强化皇权的措施

行中书省

“三司”

诸子为王

丞相

中书省

六部

分散兵权

五军都督府

军事大权

监视官民

锦衣卫

东厂

八股取士

材料一:行省长官:“凡钱粮兵甲屯种漕运军国重事,无不领(掌管)之。” ——《元史·百官志》

地方:①取消________,设立________。分管民政财政、司法、军务,使行省的权力______

行中书省

“三司”

分散

一、全面改革官制

地方:②先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室

材料二

材料三: “自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然期间所用者多有小人专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……分理天下事务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”

——明太祖《皇明祖训》

中央:

①朱元璋为进一步集中权力,废除丞相制度和中书省,六部直接向皇帝负责。

②把原来的大都督府分为五军都督府, 将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权

明初存丞相12年,胡惟庸任相期间“生杀黜陟( chù zhì官员的升降),或不奏径行(直接执行)。内外诸司上封事,必先取阅,害己者,辄匿(藏)不以闻。” ——明史《胡惟庸传》

以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。 ——《明太祖实录》

朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?

目的:强化皇权,巩固统治。

材料四

明朝官制改革

中央

地方

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

五

军

都

督

府

皇帝

三司

布政使司

(民政财政)

按察使司

(司法)

都指挥使司

(军务)

特点:权力的分散与制衡。通过分散中央与地方的权力,防止朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权。

想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?

利:克服朝臣权力过大的弊端,巩固明王朝的统治,形成比较安定的局面,为经济的发展创造了有利环境。

弊:皇权高度集中,地方政府必须严格服从中央政府的命令,没有独立性;不能广泛吸纳建议,容易形成专权,不利于提高工作效率,给明朝统治埋下隐患。

想一想:朱元璋废除丞相强化皇权,这一举措有什么利弊得失?

小拓展:朱元璋的烦恼

百官未起朕先起,

百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高三丈犹拥被。

——朱元璋

据统计,洪武十七年,朱元璋平均每日要处理奏章207件,411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“不可一日无辅臣”。

他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。

材料:

锦衣卫:陛下,这是昨天晚上宋学士家宴请宾客的情况。(把图交给宦官递给皇帝)

朱元璋:宋爱卿,听说你昨天晚上宴请贵宾,都请了那些人呢?

宋濂(惊讶的表情):皇上是不是知道了(轻声)。谢皇上关心,臣昨天和几个朋友聚了聚,有王学士,李尚书,还有张侍郎。

朱元璋:都吃了哪些好菜啊?

宋濂:禀皇上,有糖醋鲤鱼、宫保鸡丁、四喜丸子、京酱肉丝、还有红烧茄子和拔丝地瓜。

朱元璋:很好,你没有欺骗朕,是朕的忠臣,由你们辅佐朕,我很放心(面露笑容)。来人,把这张图给宋大人看看。

宦官:是。(将图拿给宋濂)

宋濂(接过图,伸手抹了把汗,轻声):好险,锦衣卫真是无孔不入啊。

厂卫制度:朱元璋设立锦衣卫,明成祖时期设立东厂

监视官员,保护皇帝

对臣民监视、侦查。

掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事

由皇帝直接指挥,

不受法律的约束。

目的:

职能:

特点:

二、设立特务机构:

上朝仪式的变化

坐

站

跪

说明明朝不但皇帝的地位提高,也反映了大臣的地位的降低,差距越来越大,等级更加分明。皇权也在不断加强。

明朝廷杖大臣图

1.考试题目:

2.对题目的解释:

3.答题格式:

4.八股取士的目的:

加强思想控制

必须来自“四书”“五经”

必须是以朱熹的《四书集注》为标准,

不得自己随意发挥

八股文

明朝八股知多少

三、科举考试的变化

——八股取士

夹带

明清时期,考生作弊手段以夹带居多,这是为什么?

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成。其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

消极:内容空疏,形式呆板。脱离实际,禁锢思想。应试的人为了被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的顺从者,不利于社会的进步。

八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。

—顾炎武

思考:顾炎武抨击八股文的理由是什么?八股取士的负面影响有哪些?

隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官吏

隋炀帝设置进士科,科举制正式确立

唐太宗增加考试科目;武则天开创殿试和武举;唐玄宗将诗赋作为考试的主要内容

宋朝改革、发展科举制,增加科举取士名额,提高进士地位

实行八股取士,严格限定考试内容和格式

归纳提升

隋朝 雏形

形成

唐朝 完善

宋朝 发展

明朝 僵化

两对主要矛盾:①君权与相权之间的矛盾 (中央政府内部)

②中央政府与地方势力之间的矛盾(中央与地方)

专制主义中央集权制度的演变

商鞅变法建立县制,国君派官吏管理

皇帝制;三公九卿制;郡县制;统一文字度量衡;焚书坑儒

颁布“推恩令”;实行盐铁专卖;“罢黜百家,独尊儒术”

创立并完善三省六部制、科举制

中央:中书省、枢密院、御史台;地方:实行行省制度

撤中书、废丞相、分兵权;废行省、设三司、分封诸子;厂卫制度;八股取士

趋势:

1.皇权不断加强,相权不断削弱

2.中央集权不断加强,地方权力不断削弱

3.思想专制不断加强

战国 萌芽

秦朝 建立

汉朝 巩固

隋唐 完善

元朝 发展

明朝 强化

第三篇章

励精图治促繁荣

四、明朝的经济

1.农业:新农作物的引进

玉米

红薯(甘薯)

马铃薯(土豆)

向日葵

花生

2.手工业发展表现

①棉纺织业从南方推向北方,南北方都涌现出一批

棉纺织业基地。

明初棉纺织业已渐有发展,棉布逐渐成为全国人民主要的衣着材料。

:棉纺织业;丝织业;制瓷业

②苏州是明代的丝织业中心。

③景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,

花纹优美,畅销海内外。

3.商业发展表现

①全国性的商业城市—北京和南京。

还出现了数十座较大的商业城市。

②出现了大型商帮——晋商和徽商

材料:朱元璋通过推翻元朝腐败统治建立了明朝,他目睹了政治官僚腐败对于王朝的侵蚀(还有蒙古、日本、北元企图对明王朝政权的谋害),因此朱元璋以君主的威严和集权统治来限制官僚体系权力的扩张和腐败的滋生,从而保证王朝的长治久安。

——战雪雷《明代强化皇权对士大夫价值观的影响》

小结

一、明朝的建立

1.背景:元末社会动荡,民不聊生

2.时间:1368年

3.定都:应天府

二、朱元璋强化皇权

1.全面改革官制:中央废丞相和中书省,提升六部职权;地方取消行中书省,设三司

2.设立特务机构:锦衣卫(明成祖设东厂)

3.改革科举制度:八股取士

三、经济的发展

1.农业:引进玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等

2.手工业:制瓷业和棉纺织业发展,产品远销海内外

3.商业:出现商业中心,甚至出现了全国性的商贸城市

第14课 明朝的统治

谢谢!

thank you!

第14课 明朝的统治

图为康熙御题治隆唐宋碑

第一篇章 历经磨难终为帝

第二篇章 殚精竭虑强皇权

第三篇章 励精图治促繁荣

明朝的统治

第一篇章

历经磨难终为帝

明朝的建立

政治腐败,社会动荡,民不聊生。

“堂堂大元,奸佞专权……官法滥,刑罚重,黎民怨……贼做官、官做贼,混贤愚,哀哉可怜。”

——《醉太平小令》

上述材料反映出元朝末年怎样的社会状况?

1351年,农民起义爆发并迅速发展,出现多支反元队伍,

朱元璋领导的队伍逐步强大

1344年17岁 父母长兄死于疾疫。出家

为僧,游方乞讨

1352年25岁 投入濠州红巾军郭子兴部

1356年29岁 占领集庆(今南京),受龙

凤大宋政权官爵,任江南行省平章

1361年34岁 被封为吴国公

1364年37岁 自立为吴王

1368年41岁 称帝,建立明朝

世之寒微有能过我者乎?斯寒微之至极也!——朱元璋

明太祖

(1368-1398年在位)

应天府(南京)

朱元璋 明太祖

1368年

时间:

建立者:

都城:

康熙对他的评价:“崛起布衣,统一方夏,凡其制度,咸极周详”。从材料看,康熙帝肯定了朱元璋的什么功劳?

统一方夏,制度周详

第二篇章

殚精竭虑强皇权

明太祖朱元璋(1368-1398年在位)

朱元璋认为:元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。

朱元璋强化皇权

强化皇权的措施

行中书省

“三司”

诸子为王

丞相

中书省

六部

分散兵权

五军都督府

军事大权

监视官民

锦衣卫

东厂

八股取士

材料一:行省长官:“凡钱粮兵甲屯种漕运军国重事,无不领(掌管)之。” ——《元史·百官志》

地方:①取消________,设立________。分管民政财政、司法、军务,使行省的权力______

行中书省

“三司”

分散

一、全面改革官制

地方:②先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室

材料二

材料三: “自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然期间所用者多有小人专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……分理天下事务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”

——明太祖《皇明祖训》

中央:

①朱元璋为进一步集中权力,废除丞相制度和中书省,六部直接向皇帝负责。

②把原来的大都督府分为五军都督府, 将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权

明初存丞相12年,胡惟庸任相期间“生杀黜陟( chù zhì官员的升降),或不奏径行(直接执行)。内外诸司上封事,必先取阅,害己者,辄匿(藏)不以闻。” ——明史《胡惟庸传》

以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。 ——《明太祖实录》

朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?

目的:强化皇权,巩固统治。

材料四

明朝官制改革

中央

地方

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

五

军

都

督

府

皇帝

三司

布政使司

(民政财政)

按察使司

(司法)

都指挥使司

(军务)

特点:权力的分散与制衡。通过分散中央与地方的权力,防止朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权。

想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?

利:克服朝臣权力过大的弊端,巩固明王朝的统治,形成比较安定的局面,为经济的发展创造了有利环境。

弊:皇权高度集中,地方政府必须严格服从中央政府的命令,没有独立性;不能广泛吸纳建议,容易形成专权,不利于提高工作效率,给明朝统治埋下隐患。

想一想:朱元璋废除丞相强化皇权,这一举措有什么利弊得失?

小拓展:朱元璋的烦恼

百官未起朕先起,

百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高三丈犹拥被。

——朱元璋

据统计,洪武十七年,朱元璋平均每日要处理奏章207件,411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“不可一日无辅臣”。

他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。

材料:

锦衣卫:陛下,这是昨天晚上宋学士家宴请宾客的情况。(把图交给宦官递给皇帝)

朱元璋:宋爱卿,听说你昨天晚上宴请贵宾,都请了那些人呢?

宋濂(惊讶的表情):皇上是不是知道了(轻声)。谢皇上关心,臣昨天和几个朋友聚了聚,有王学士,李尚书,还有张侍郎。

朱元璋:都吃了哪些好菜啊?

宋濂:禀皇上,有糖醋鲤鱼、宫保鸡丁、四喜丸子、京酱肉丝、还有红烧茄子和拔丝地瓜。

朱元璋:很好,你没有欺骗朕,是朕的忠臣,由你们辅佐朕,我很放心(面露笑容)。来人,把这张图给宋大人看看。

宦官:是。(将图拿给宋濂)

宋濂(接过图,伸手抹了把汗,轻声):好险,锦衣卫真是无孔不入啊。

厂卫制度:朱元璋设立锦衣卫,明成祖时期设立东厂

监视官员,保护皇帝

对臣民监视、侦查。

掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事

由皇帝直接指挥,

不受法律的约束。

目的:

职能:

特点:

二、设立特务机构:

上朝仪式的变化

坐

站

跪

说明明朝不但皇帝的地位提高,也反映了大臣的地位的降低,差距越来越大,等级更加分明。皇权也在不断加强。

明朝廷杖大臣图

1.考试题目:

2.对题目的解释:

3.答题格式:

4.八股取士的目的:

加强思想控制

必须来自“四书”“五经”

必须是以朱熹的《四书集注》为标准,

不得自己随意发挥

八股文

明朝八股知多少

三、科举考试的变化

——八股取士

夹带

明清时期,考生作弊手段以夹带居多,这是为什么?

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成。其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

消极:内容空疏,形式呆板。脱离实际,禁锢思想。应试的人为了被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的顺从者,不利于社会的进步。

八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。

—顾炎武

思考:顾炎武抨击八股文的理由是什么?八股取士的负面影响有哪些?

隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官吏

隋炀帝设置进士科,科举制正式确立

唐太宗增加考试科目;武则天开创殿试和武举;唐玄宗将诗赋作为考试的主要内容

宋朝改革、发展科举制,增加科举取士名额,提高进士地位

实行八股取士,严格限定考试内容和格式

归纳提升

隋朝 雏形

形成

唐朝 完善

宋朝 发展

明朝 僵化

两对主要矛盾:①君权与相权之间的矛盾 (中央政府内部)

②中央政府与地方势力之间的矛盾(中央与地方)

专制主义中央集权制度的演变

商鞅变法建立县制,国君派官吏管理

皇帝制;三公九卿制;郡县制;统一文字度量衡;焚书坑儒

颁布“推恩令”;实行盐铁专卖;“罢黜百家,独尊儒术”

创立并完善三省六部制、科举制

中央:中书省、枢密院、御史台;地方:实行行省制度

撤中书、废丞相、分兵权;废行省、设三司、分封诸子;厂卫制度;八股取士

趋势:

1.皇权不断加强,相权不断削弱

2.中央集权不断加强,地方权力不断削弱

3.思想专制不断加强

战国 萌芽

秦朝 建立

汉朝 巩固

隋唐 完善

元朝 发展

明朝 强化

第三篇章

励精图治促繁荣

四、明朝的经济

1.农业:新农作物的引进

玉米

红薯(甘薯)

马铃薯(土豆)

向日葵

花生

2.手工业发展表现

①棉纺织业从南方推向北方,南北方都涌现出一批

棉纺织业基地。

明初棉纺织业已渐有发展,棉布逐渐成为全国人民主要的衣着材料。

:棉纺织业;丝织业;制瓷业

②苏州是明代的丝织业中心。

③景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,

花纹优美,畅销海内外。

3.商业发展表现

①全国性的商业城市—北京和南京。

还出现了数十座较大的商业城市。

②出现了大型商帮——晋商和徽商

材料:朱元璋通过推翻元朝腐败统治建立了明朝,他目睹了政治官僚腐败对于王朝的侵蚀(还有蒙古、日本、北元企图对明王朝政权的谋害),因此朱元璋以君主的威严和集权统治来限制官僚体系权力的扩张和腐败的滋生,从而保证王朝的长治久安。

——战雪雷《明代强化皇权对士大夫价值观的影响》

小结

一、明朝的建立

1.背景:元末社会动荡,民不聊生

2.时间:1368年

3.定都:应天府

二、朱元璋强化皇权

1.全面改革官制:中央废丞相和中书省,提升六部职权;地方取消行中书省,设三司

2.设立特务机构:锦衣卫(明成祖设东厂)

3.改革科举制度:八股取士

三、经济的发展

1.农业:引进玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等

2.手工业:制瓷业和棉纺织业发展,产品远销海内外

3.商业:出现商业中心,甚至出现了全国性的商贸城市

第14课 明朝的统治

谢谢!

thank you!

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源