11.4 化学与环境保护 教学设计

图片预览

文档简介

第十一单元

化学与环境保护

备课标

(一)课程标准:课标分析:

“五、化学与社会发展”之(四)“保护好我们的环境”

1.“认识处理“三废”(废水、废气和废渣)的必要性以及一般原则。

2.了解典型的大气、水、土壤污染物的来源及危害。

3.认识合理使用化肥、农药对保护环境的合理意义。

4.初步形成正确、合理地使用化学物质的意识,认识化学在环境监测与环境保护中的重要作用。”

(二)化学具体目标:

3.了解化学与社会和技术的关系,能用变化和联系的观点分析常见的化学现象,解释简单的化学问题。

5. 能通过“提出问题、猜想与假设、制定计划、进行实验、收集证据、解释与结论、反思与评价、表达与交流”进行简单的探究活动。

6.初步学习运用观察、实验等方法获取信息,能用文字、图表和化学语言表述有关的信息,初步学习运用比较、分类、归纳、概括等方法进行信息进行加工。

7.能主动交流和讨论,清楚地表达自己的观点,逐步形成良好的学习习惯和学习方法。

8.感受并赞赏化学对改善人类生活和促进社会发展的积极作用,关注与化学有关的某些社会问题,初步形成主动参与社会决策的意识。

9.增强安全意识,逐步树立珍惜资源、爱护环境、合理使用化学物质的可持续发展观念。

10.初步养成勤于思考、敢于质疑、严谨求实、乐于实践、善于合作、勇于创新等科学品质。

二、备重点、难点

教材分析:本节课主要涉及三方面的内容:一、水污染和空气污染的主要来源、危害及防治措施;二、酸雨的形成及防治措施;三、绿色化学。按照教学要求分为一课时完成。

其中“二、酸雨的形成及防治措施”和“三、绿色化学”,是学生必须掌握的基础知识,本节课旨在帮助学生认识化学在环境保护中的所起的作用,知道酸雨的形成过程和防治措施,济南市学业水平考试题中考过让学生描述酸雨的形成过程和绿色化学的有关知识。

教材重点、难点内容确定为:1.酸雨的形成及防治措施;

2.绿色化学。

重点知识:酸雨的形成过程、减少或消除二氧化硫的措施、减少汽车尾气的措施、绿色化学。

重点过程与方法:通过学生从最熟悉的水污染、空气污染入手,使学生首先认识到水和空气的污染来源及其危害,并且学习污染的防治措施,从而进一步学习酸雨的形成过程及防治措施;通过让学生通过回顾、交流、讨论、探究、总结等方式,完成对本节知识的建构,并通过这种建构过程,感悟化学在环境保护中的重要作用,从而进一步树立绿色化学的观念。

重点情感类目标:1.体验合作学习和科学探究的乐趣。

2. 初步使学生形成正确、合理地使用化学物质的意识,认识化学在环境监测与环境保护中的重要作用,从而进一步树立绿色化学的观念。

三、备学情

(一)分析学生的起点知识和能力,思维障碍;学生在前面有关水、空气、化石燃料及金属等的章节中,已学习了一些环境污染及保护的知识。并且学生通过各种媒体和个人的生活经历也了解了许多环境方面的知识,已经知道水污染,空气污染及污染来源:空气污染主要是空气中存在一定浓度的有害气体和烟尘,目前计入空气污染的项目是二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、可吸入颗粒物等。学生通过回顾、交流、讨论、探究、总结等方式,完成对本节知识的建构。增强学生正确、合理地使用化学物质的意识,认识化学在环境监测与环境保护中的重要作用。多数学生对基础知识的学习没有多大困难,关键是要引导学生进一步树立绿色化学的观念。教师要指导学困生在理解的基础上合理选择记忆内容。

(二)预测本班级学生可能达到的程度;

估计有90%的学生能够通过回顾、交流、讨论、探究、总结,认识水污染和空气污染。70%能说出酸雨的形成过程及防治措施、知道绿色化学的研究范围。50%的学生能够了解水污染及大气污染的防治措施。

策略:①做好探究性实验,提供充分的感性认识。②充分运用自主学习、小组合作学习的方式,“兵教兵”的策略突破难点。

四、备教学目标

知识技能类目标:

1. 知道水、大气污染的主要原因、主要污染物及其危害,了解防治水、大气污染的一般原则和方法。?

2.了解大气、土壤、水污染的现况,以及污染的成因、危害及防护措施;

3.通过探究,知道酸雨的形成、危害。

过程方法类目标:

1. 能够通过对环境污染的成因,做出初步的设想来改善及防护。

2.通过学习认识化学在环境保护中所起的作用,一方面是通过禁止某些反应发生、控制或改变反应途径等杜绝有害物质产生,另一方面是将有害物质转化为无害物质。?

情感态度类目标:

1. 初步形成正确、合理的使用化学物质的意识,确立绿色化学观念,树立保护环境、与自然和谐相处的意识。

2. 通过对环境污染现状及危害的了解,使学生珍爱自己身边的环境,提高环保意识。

备教学过程

教学流程:教学程序:构建动场——自主学习,实验探究——得出结论,交流探究——梳理反思,综合建模

【构建动场:1、中国环境标志图形由清山、绿水、太阳及十个环组成。环境标志的中心结构表示人类赖以生存的环境;外围的十个环紧密结合,环环紧扣,表示公众参与,共同保护环境;同时十个环的“环”字与环境的“环”同字,其寓意为“全民联合起来,共同保护人类赖以生存的环境。”

2、展示两组图片。P108

看了这两组图片,同学们有何感想啊?

一、保护生命之源

【实验探究一】水的污染及治理

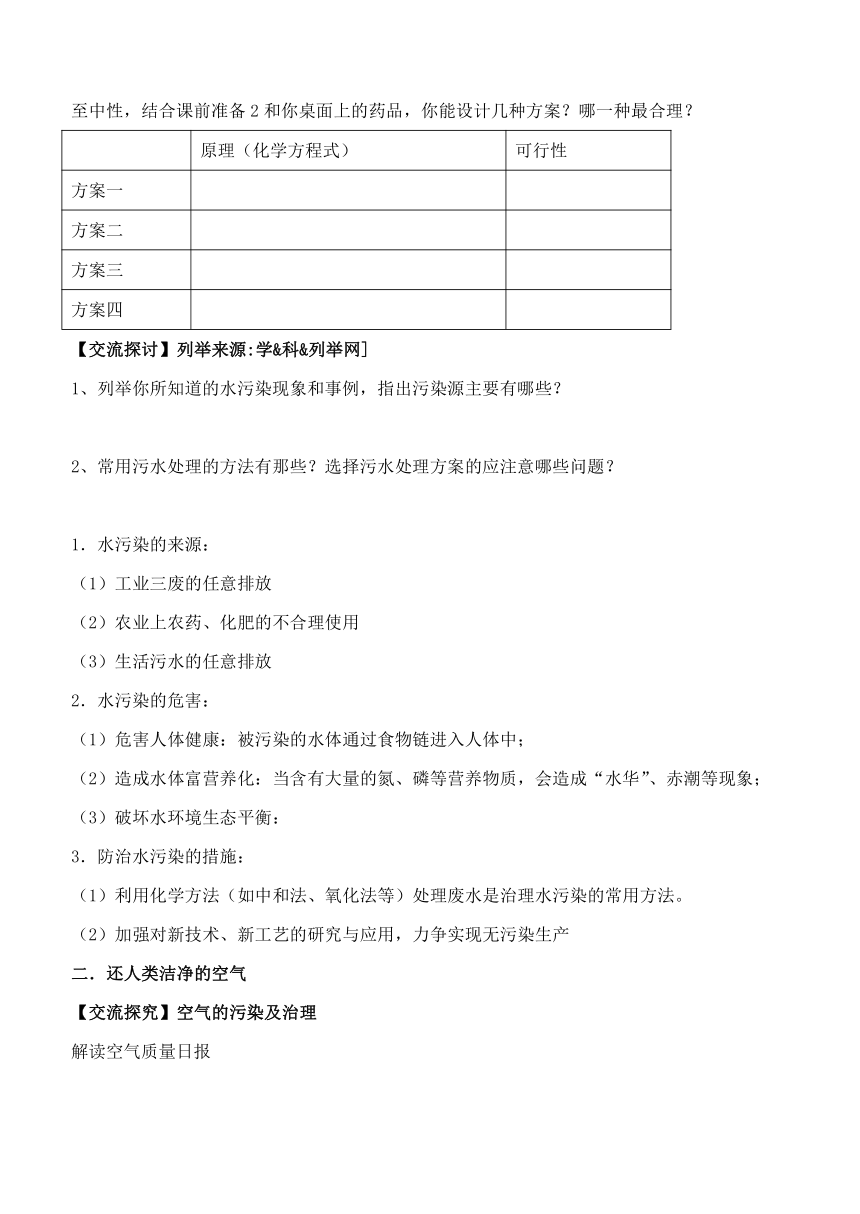

某工厂近期排放的废液有明显的酸味,经测定知水中含有大量的盐酸。现要将该废液调至中性,结合课前准备2和你桌面上的药品,你能设计几种方案?哪一种最合理?

原理(化学方程式)

可行性

方案一

方案二

方案三

方案四

【交流探讨】列举来源:学&科&列举网]

1、列举你所知道的水污染现象和事例,指出污染源主要有哪些?

2、常用污水处理的方法有那些?选择污水处理方案的应注意哪些问题?

1.水污染的来源:

(1)工业三废的任意排放

(2)农业上农药、化肥的不合理使用

(3)生活污水的任意排放

2.水污染的危害:

(1)危害人体健康:被污染的水体通过食物链进入人体中;

(2)造成水体富营养化:当含有大量的氮、磷等营养物质,会造成“水华”、赤潮等现象;

(3)破坏水环境生态平衡:

3.防治水污染的措施:

(1)利用化学方法(如中和法、氧化法等)处理废水是治理水污染的常用方法。

(2)加强对新技术、新工艺的研究与应用,力争实现无污染生产

二.还人类洁净的空气

【交流探究】空气的污染及治理

解读空气质量日报

下表是某城市不下表同季节的空气质量报告,请据表分析:

日 期

空气污染指数

首要污染物

空气质量级别

空气质量状况

6月22日

70

二氧化硫

Ⅱ

良

12月23日

102

二氧化硫

Ⅲ 1

轻微污染

3月18日

95

可吸入颗粒物

Ⅱ

良

(1)影响该城市空气质量的污染物是什么?

(2)该污染物对环境有什么影响?

1.空气污染物:主要有二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和可吸入颗粒等;

2.空气污染的来源:

(1)化石燃料的燃烧(主要是含硫燃料燃烧产生SO2、燃料燃烧排放的粉尘、CO等);

(2)工厂废气的排放(主要是NOx、SO2等酸性气体的排放);

(3)汽车尾气的排放(主要是NOx、CO等有害气体的排放);

(4)日常生活的其他方面(如裸露地表、工地沙土等造成的粉尘;燃放烟花爆竹等引起的SO2等气体);

【实验探究二】:模拟酸雨对种子发芽的影响(提前一周布置)

1、完成下列实验,详细记录实验现象,将你观察并记录的实验现象与同学们交流,看谁更善于观察和思考。P111

?

PH=1

PH=4

PH=7

绿豆发芽数

?

?

?

2、获取结论:

(3)交流评价:

【讨论交流】:(1)酸雨形成的过程是怎样的?

(2)防治酸雨的措施有哪些?

3.空气污染带来的危害:

(1)NOx、SO2等气体形成酸雨(主要成分为HNO3、H2SO4等)

(2)酸雨的危害

主要为腐蚀建筑设施(如大理石雕像,钢铁设施等);影响植物的生长,使农作物减产;土壤及水体的酸化;影响人体的健康,引发呼吸道疾病等。

(3)其他污染物造成的危害

臭氧层破坏:氟利昂的释放,加速臭氧分解;——防治:使用无氟冰箱等

全球性气候变暖:二氧化碳等温室气体的过量排放(CO2不属于污染性气体)。

4.防治空气污染的措施

(1)减少直接燃烧化石燃料,改进燃烧方式,向煤炭中加人石灰石或生石灰作为固硫剂制成型煤。

(2)开发新型清洁能源

(3)工厂废气的排放,严格遵循“先处理后排放”的原则

(4)对汽车尾气的安装催化净化装置 (5)对于化石燃料进行脱硫

【反思总结】

形成酸雨的气体有 和 等,PH小于 的雨水称为酸雨。为减少汽车尾气排放,人们在汽车排气管上安装“催化转化器”使尾气中的一氧化碳和一氧化氮转化为氮气和二氧化碳,写出化学议程式 。

三、与自然和谐相处

【自主学习】根据课本P112,找出以下问题。

1.绿色化学的核心是 ,按照绿色化学的原则,最理想的化工生产方式是 。

2. 可降解塑料是指在自然条件下能够自然分解的塑料。研制、生产可降解塑料的主要目的是( )

A、节省制造塑料的原料 B、便于加工

C、扩大塑料的使用范围 D、解决“白色污染”问题

3、某课外兴趣小组利用废铜制取硫酸铜,设计了如下两个方案:

(1)Cu CuO CuSO4

(2)Cu CuSO4 已知:Cu+(浓)2H2SO4=CuSO4+SO2 +2H2O

试写出(1)中的化学方程式。

从绿色化学的观点出发,你认为哪个方案更合理?

【交流探讨】

我国“两会”“一号提案”锁定“低碳经济”。因此与碳有关的词汇迅速流传开来。

(1)碳源:向大气中释放二氧化碳。世博“零碳馆”是中国第一座零碳排放的公共建筑。“零碳”中的“碳”主要是指________(填写“CO”、“CO2 ”、“CH4 ”、“C”之一)

(2)碳汇:从空气中清除二氧化碳。“森林碳汇”是植物在光和叶绿素的作用下吸收二氧化碳和水生成葡萄糖(C6H12O6)和氧气,其发生反应的化学方程式为:__________________。

(3)碳流:自碳源到碳汇之间,将碳物质进行加工、处理或运输。目前使用膜分离法从空气中分离出CO2,这些CO2可作为气体肥料,还可以制造________用于人工降雨。

(4)下列做法符合“低碳经济”、“低碳生活”理念的是________(填序号)。

①鼓励私人小汽车以代替公交车

②大力发展火力发电

③开发新能源,替代传统能源

④禁止电动自行车上路

【综合建模】:本节课你有哪些收获?简略的写在下面。

【课内作业检测】:

A组:

1.发展“绿色食品”,避免“白色污染”,增强环保意识是保护环境、提高人类生存质量的重要措施。请回答(1)、(2)两题。

(1)“绿色食品”是指( )

A.绿颜色的食品 B.有叶绿素的营养食品

C.经济附加值高的食品 D.安全无公害的营养食品

(2)通常所说的“白色污染”是指( )

A.冶炼厂的白色烟尘 B.石灰窑的白色粉尘

C.聚乙烯等白色塑料垃圾 D.白色建筑废料

2.下列全球性和区域性的环境问题主要是因为向大气中过量排放的二氧化碳和甲烷造成的是( )

A.气候变暖(温室效应) B.臭氧层破坏(臭氧空洞)

C.酸雨 D.赤潮和水华

3.下列有关环境保护的说法中错误的是( )

A.含氮、磷化合物的生活污水大量排放可使水体富营养化

B.各国工业大量排放二氧化硫是全球气候变暖的主要原因

C.劣质装修材料中的甲醛、苯、氡气等对人体有害

D.废旧电池中的汞、镉、铅等重金属盐对土壤和水源会造成污染

4.下列有关生产、环保、能源、资源问题叙述错误的是( )

A.氯化铵、硫酸铵是常用氮肥,但不能与熟石灰混合使用

B.pH<5.6的酸性降水称为酸雨,我国某些地区酸雨形成主要与大气中SO2等污染物增多有关

C.在室外大量焚烧塑料是解决“白色污染”的好办法

D.使用乙醇汽油能减少有害气体的排放,节约石油资源,促进农业生产

B组:

1.下列措施不符合世博会“节能、环保、低碳”理念的是( )

A.“阳光谷”上采阳光、下蓄雨水,可给世博园区提供照明用电和生活用水

B.主题馆的东、西两墙种植大面积的生态植物,以吸收二氧化碳

C.用煤发电,以保证充足的电力供应

D.在交通、建筑、生活设施等方面广泛应用新能源技术,以减少化石燃料的使用

2.化学与生产、生活密不可分,下列说法中正确的是( )

A.微量元素是人体必需的,应尽量可能多吃含微量元素的营养补剂

B.防止“白色污染”,将废弃塑料集中到野外焚烧

C.采用步行、骑自行车等外出是较为低碳的出行方式

D.熟石灰可以改良酸性土壤,又能和硫酸铵混合使用

3.全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025 mm的塑料购物袋(超薄塑料购物袋)。下列不属于该项措施目的的是( )

A.减少“白色污染” B.节约资源

C.给商家增加收入 D.引导人们提高环保意识

课外作业设计

1、课本P113第1题、第2题、第3题

2、长江流域某地湖水被严重污染,为治理湖水污染,保护环境,根据你所学的知识和查阅资料,你可以设计出哪些方案?

化学与环境保护

备课标

(一)课程标准:课标分析:

“五、化学与社会发展”之(四)“保护好我们的环境”

1.“认识处理“三废”(废水、废气和废渣)的必要性以及一般原则。

2.了解典型的大气、水、土壤污染物的来源及危害。

3.认识合理使用化肥、农药对保护环境的合理意义。

4.初步形成正确、合理地使用化学物质的意识,认识化学在环境监测与环境保护中的重要作用。”

(二)化学具体目标:

3.了解化学与社会和技术的关系,能用变化和联系的观点分析常见的化学现象,解释简单的化学问题。

5. 能通过“提出问题、猜想与假设、制定计划、进行实验、收集证据、解释与结论、反思与评价、表达与交流”进行简单的探究活动。

6.初步学习运用观察、实验等方法获取信息,能用文字、图表和化学语言表述有关的信息,初步学习运用比较、分类、归纳、概括等方法进行信息进行加工。

7.能主动交流和讨论,清楚地表达自己的观点,逐步形成良好的学习习惯和学习方法。

8.感受并赞赏化学对改善人类生活和促进社会发展的积极作用,关注与化学有关的某些社会问题,初步形成主动参与社会决策的意识。

9.增强安全意识,逐步树立珍惜资源、爱护环境、合理使用化学物质的可持续发展观念。

10.初步养成勤于思考、敢于质疑、严谨求实、乐于实践、善于合作、勇于创新等科学品质。

二、备重点、难点

教材分析:本节课主要涉及三方面的内容:一、水污染和空气污染的主要来源、危害及防治措施;二、酸雨的形成及防治措施;三、绿色化学。按照教学要求分为一课时完成。

其中“二、酸雨的形成及防治措施”和“三、绿色化学”,是学生必须掌握的基础知识,本节课旨在帮助学生认识化学在环境保护中的所起的作用,知道酸雨的形成过程和防治措施,济南市学业水平考试题中考过让学生描述酸雨的形成过程和绿色化学的有关知识。

教材重点、难点内容确定为:1.酸雨的形成及防治措施;

2.绿色化学。

重点知识:酸雨的形成过程、减少或消除二氧化硫的措施、减少汽车尾气的措施、绿色化学。

重点过程与方法:通过学生从最熟悉的水污染、空气污染入手,使学生首先认识到水和空气的污染来源及其危害,并且学习污染的防治措施,从而进一步学习酸雨的形成过程及防治措施;通过让学生通过回顾、交流、讨论、探究、总结等方式,完成对本节知识的建构,并通过这种建构过程,感悟化学在环境保护中的重要作用,从而进一步树立绿色化学的观念。

重点情感类目标:1.体验合作学习和科学探究的乐趣。

2. 初步使学生形成正确、合理地使用化学物质的意识,认识化学在环境监测与环境保护中的重要作用,从而进一步树立绿色化学的观念。

三、备学情

(一)分析学生的起点知识和能力,思维障碍;学生在前面有关水、空气、化石燃料及金属等的章节中,已学习了一些环境污染及保护的知识。并且学生通过各种媒体和个人的生活经历也了解了许多环境方面的知识,已经知道水污染,空气污染及污染来源:空气污染主要是空气中存在一定浓度的有害气体和烟尘,目前计入空气污染的项目是二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、可吸入颗粒物等。学生通过回顾、交流、讨论、探究、总结等方式,完成对本节知识的建构。增强学生正确、合理地使用化学物质的意识,认识化学在环境监测与环境保护中的重要作用。多数学生对基础知识的学习没有多大困难,关键是要引导学生进一步树立绿色化学的观念。教师要指导学困生在理解的基础上合理选择记忆内容。

(二)预测本班级学生可能达到的程度;

估计有90%的学生能够通过回顾、交流、讨论、探究、总结,认识水污染和空气污染。70%能说出酸雨的形成过程及防治措施、知道绿色化学的研究范围。50%的学生能够了解水污染及大气污染的防治措施。

策略:①做好探究性实验,提供充分的感性认识。②充分运用自主学习、小组合作学习的方式,“兵教兵”的策略突破难点。

四、备教学目标

知识技能类目标:

1. 知道水、大气污染的主要原因、主要污染物及其危害,了解防治水、大气污染的一般原则和方法。?

2.了解大气、土壤、水污染的现况,以及污染的成因、危害及防护措施;

3.通过探究,知道酸雨的形成、危害。

过程方法类目标:

1. 能够通过对环境污染的成因,做出初步的设想来改善及防护。

2.通过学习认识化学在环境保护中所起的作用,一方面是通过禁止某些反应发生、控制或改变反应途径等杜绝有害物质产生,另一方面是将有害物质转化为无害物质。?

情感态度类目标:

1. 初步形成正确、合理的使用化学物质的意识,确立绿色化学观念,树立保护环境、与自然和谐相处的意识。

2. 通过对环境污染现状及危害的了解,使学生珍爱自己身边的环境,提高环保意识。

备教学过程

教学流程:教学程序:构建动场——自主学习,实验探究——得出结论,交流探究——梳理反思,综合建模

【构建动场:1、中国环境标志图形由清山、绿水、太阳及十个环组成。环境标志的中心结构表示人类赖以生存的环境;外围的十个环紧密结合,环环紧扣,表示公众参与,共同保护环境;同时十个环的“环”字与环境的“环”同字,其寓意为“全民联合起来,共同保护人类赖以生存的环境。”

2、展示两组图片。P108

看了这两组图片,同学们有何感想啊?

一、保护生命之源

【实验探究一】水的污染及治理

某工厂近期排放的废液有明显的酸味,经测定知水中含有大量的盐酸。现要将该废液调至中性,结合课前准备2和你桌面上的药品,你能设计几种方案?哪一种最合理?

原理(化学方程式)

可行性

方案一

方案二

方案三

方案四

【交流探讨】列举来源:学&科&列举网]

1、列举你所知道的水污染现象和事例,指出污染源主要有哪些?

2、常用污水处理的方法有那些?选择污水处理方案的应注意哪些问题?

1.水污染的来源:

(1)工业三废的任意排放

(2)农业上农药、化肥的不合理使用

(3)生活污水的任意排放

2.水污染的危害:

(1)危害人体健康:被污染的水体通过食物链进入人体中;

(2)造成水体富营养化:当含有大量的氮、磷等营养物质,会造成“水华”、赤潮等现象;

(3)破坏水环境生态平衡:

3.防治水污染的措施:

(1)利用化学方法(如中和法、氧化法等)处理废水是治理水污染的常用方法。

(2)加强对新技术、新工艺的研究与应用,力争实现无污染生产

二.还人类洁净的空气

【交流探究】空气的污染及治理

解读空气质量日报

下表是某城市不下表同季节的空气质量报告,请据表分析:

日 期

空气污染指数

首要污染物

空气质量级别

空气质量状况

6月22日

70

二氧化硫

Ⅱ

良

12月23日

102

二氧化硫

Ⅲ 1

轻微污染

3月18日

95

可吸入颗粒物

Ⅱ

良

(1)影响该城市空气质量的污染物是什么?

(2)该污染物对环境有什么影响?

1.空气污染物:主要有二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和可吸入颗粒等;

2.空气污染的来源:

(1)化石燃料的燃烧(主要是含硫燃料燃烧产生SO2、燃料燃烧排放的粉尘、CO等);

(2)工厂废气的排放(主要是NOx、SO2等酸性气体的排放);

(3)汽车尾气的排放(主要是NOx、CO等有害气体的排放);

(4)日常生活的其他方面(如裸露地表、工地沙土等造成的粉尘;燃放烟花爆竹等引起的SO2等气体);

【实验探究二】:模拟酸雨对种子发芽的影响(提前一周布置)

1、完成下列实验,详细记录实验现象,将你观察并记录的实验现象与同学们交流,看谁更善于观察和思考。P111

?

PH=1

PH=4

PH=7

绿豆发芽数

?

?

?

2、获取结论:

(3)交流评价:

【讨论交流】:(1)酸雨形成的过程是怎样的?

(2)防治酸雨的措施有哪些?

3.空气污染带来的危害:

(1)NOx、SO2等气体形成酸雨(主要成分为HNO3、H2SO4等)

(2)酸雨的危害

主要为腐蚀建筑设施(如大理石雕像,钢铁设施等);影响植物的生长,使农作物减产;土壤及水体的酸化;影响人体的健康,引发呼吸道疾病等。

(3)其他污染物造成的危害

臭氧层破坏:氟利昂的释放,加速臭氧分解;——防治:使用无氟冰箱等

全球性气候变暖:二氧化碳等温室气体的过量排放(CO2不属于污染性气体)。

4.防治空气污染的措施

(1)减少直接燃烧化石燃料,改进燃烧方式,向煤炭中加人石灰石或生石灰作为固硫剂制成型煤。

(2)开发新型清洁能源

(3)工厂废气的排放,严格遵循“先处理后排放”的原则

(4)对汽车尾气的安装催化净化装置 (5)对于化石燃料进行脱硫

【反思总结】

形成酸雨的气体有 和 等,PH小于 的雨水称为酸雨。为减少汽车尾气排放,人们在汽车排气管上安装“催化转化器”使尾气中的一氧化碳和一氧化氮转化为氮气和二氧化碳,写出化学议程式 。

三、与自然和谐相处

【自主学习】根据课本P112,找出以下问题。

1.绿色化学的核心是 ,按照绿色化学的原则,最理想的化工生产方式是 。

2. 可降解塑料是指在自然条件下能够自然分解的塑料。研制、生产可降解塑料的主要目的是( )

A、节省制造塑料的原料 B、便于加工

C、扩大塑料的使用范围 D、解决“白色污染”问题

3、某课外兴趣小组利用废铜制取硫酸铜,设计了如下两个方案:

(1)Cu CuO CuSO4

(2)Cu CuSO4 已知:Cu+(浓)2H2SO4=CuSO4+SO2 +2H2O

试写出(1)中的化学方程式。

从绿色化学的观点出发,你认为哪个方案更合理?

【交流探讨】

我国“两会”“一号提案”锁定“低碳经济”。因此与碳有关的词汇迅速流传开来。

(1)碳源:向大气中释放二氧化碳。世博“零碳馆”是中国第一座零碳排放的公共建筑。“零碳”中的“碳”主要是指________(填写“CO”、“CO2 ”、“CH4 ”、“C”之一)

(2)碳汇:从空气中清除二氧化碳。“森林碳汇”是植物在光和叶绿素的作用下吸收二氧化碳和水生成葡萄糖(C6H12O6)和氧气,其发生反应的化学方程式为:__________________。

(3)碳流:自碳源到碳汇之间,将碳物质进行加工、处理或运输。目前使用膜分离法从空气中分离出CO2,这些CO2可作为气体肥料,还可以制造________用于人工降雨。

(4)下列做法符合“低碳经济”、“低碳生活”理念的是________(填序号)。

①鼓励私人小汽车以代替公交车

②大力发展火力发电

③开发新能源,替代传统能源

④禁止电动自行车上路

【综合建模】:本节课你有哪些收获?简略的写在下面。

【课内作业检测】:

A组:

1.发展“绿色食品”,避免“白色污染”,增强环保意识是保护环境、提高人类生存质量的重要措施。请回答(1)、(2)两题。

(1)“绿色食品”是指( )

A.绿颜色的食品 B.有叶绿素的营养食品

C.经济附加值高的食品 D.安全无公害的营养食品

(2)通常所说的“白色污染”是指( )

A.冶炼厂的白色烟尘 B.石灰窑的白色粉尘

C.聚乙烯等白色塑料垃圾 D.白色建筑废料

2.下列全球性和区域性的环境问题主要是因为向大气中过量排放的二氧化碳和甲烷造成的是( )

A.气候变暖(温室效应) B.臭氧层破坏(臭氧空洞)

C.酸雨 D.赤潮和水华

3.下列有关环境保护的说法中错误的是( )

A.含氮、磷化合物的生活污水大量排放可使水体富营养化

B.各国工业大量排放二氧化硫是全球气候变暖的主要原因

C.劣质装修材料中的甲醛、苯、氡气等对人体有害

D.废旧电池中的汞、镉、铅等重金属盐对土壤和水源会造成污染

4.下列有关生产、环保、能源、资源问题叙述错误的是( )

A.氯化铵、硫酸铵是常用氮肥,但不能与熟石灰混合使用

B.pH<5.6的酸性降水称为酸雨,我国某些地区酸雨形成主要与大气中SO2等污染物增多有关

C.在室外大量焚烧塑料是解决“白色污染”的好办法

D.使用乙醇汽油能减少有害气体的排放,节约石油资源,促进农业生产

B组:

1.下列措施不符合世博会“节能、环保、低碳”理念的是( )

A.“阳光谷”上采阳光、下蓄雨水,可给世博园区提供照明用电和生活用水

B.主题馆的东、西两墙种植大面积的生态植物,以吸收二氧化碳

C.用煤发电,以保证充足的电力供应

D.在交通、建筑、生活设施等方面广泛应用新能源技术,以减少化石燃料的使用

2.化学与生产、生活密不可分,下列说法中正确的是( )

A.微量元素是人体必需的,应尽量可能多吃含微量元素的营养补剂

B.防止“白色污染”,将废弃塑料集中到野外焚烧

C.采用步行、骑自行车等外出是较为低碳的出行方式

D.熟石灰可以改良酸性土壤,又能和硫酸铵混合使用

3.全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025 mm的塑料购物袋(超薄塑料购物袋)。下列不属于该项措施目的的是( )

A.减少“白色污染” B.节约资源

C.给商家增加收入 D.引导人们提高环保意识

课外作业设计

1、课本P113第1题、第2题、第3题

2、长江流域某地湖水被严重污染,为治理湖水污染,保护环境,根据你所学的知识和查阅资料,你可以设计出哪些方案?

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护