苏科版八下生物 23.3 生物进化的原因 课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏科版八下生物 23.3 生物进化的原因 课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-06-28 20:53:42 | ||

图片预览

文档简介

课件19张PPT。教学目标1.知识目标

(1)了解人工选择的过程和条件。

(2)了解英国曼彻斯特地区的两种桦尺蛾的数量随环境的变化而改变的事例。

(3)概述自然选择学说,形成生物进化的基本观点。

2.能力目标

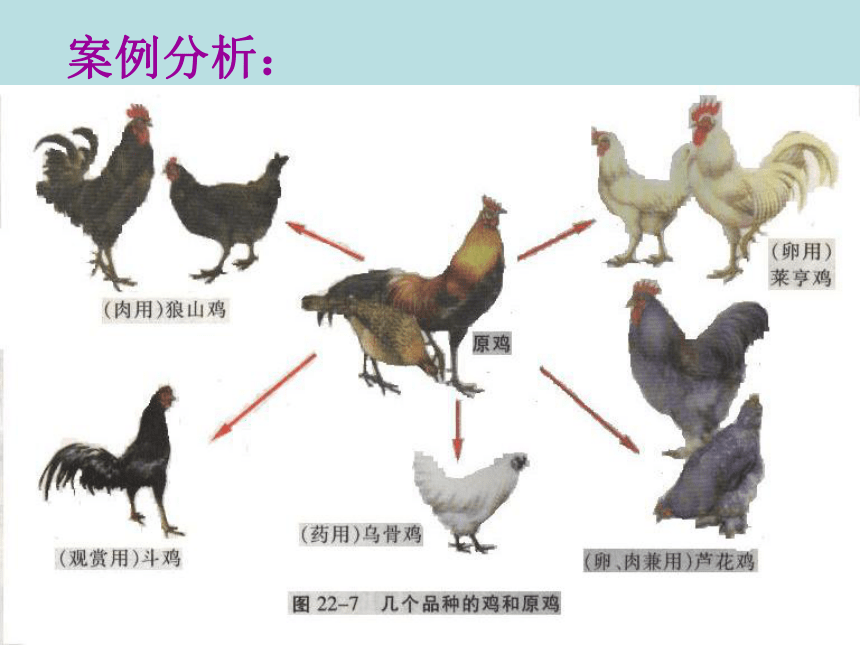

(1)通过观察原鸡的进化,培养学生观察能力,分析处理资料的能力。

(2)通过有关桦尺蛾数量变化情况的资料分析,培养学生的信息分析和综合能力。3.情感态度与价值观目标

(1)通过环境的变化可以导致生物进化的事实,对学生进行潜移默化的环保教育。

(2)介绍达尔文锲而不舍、历尽艰辛创立生物进化论的事迹,培养学生严谨的科学态度,塑造学生献身科学事业的美好心灵。

教学目标资料介绍:达尔文的生平 请学生阅读课本34页信息库中的内容,介绍达尔文锲而不舍、历尽艰辛创立生物进化论的事迹,以培养学生严谨的科学态度。案例分析:学生讨论:

几个品种的鸡与原鸡相比,它们分别有什么不同?这些品种的鸡是怎样产生的?什么叫人工选择?通过人工选择形成生物新品种的基础是什么?

对形成生物新品种起决定作用的是什么?

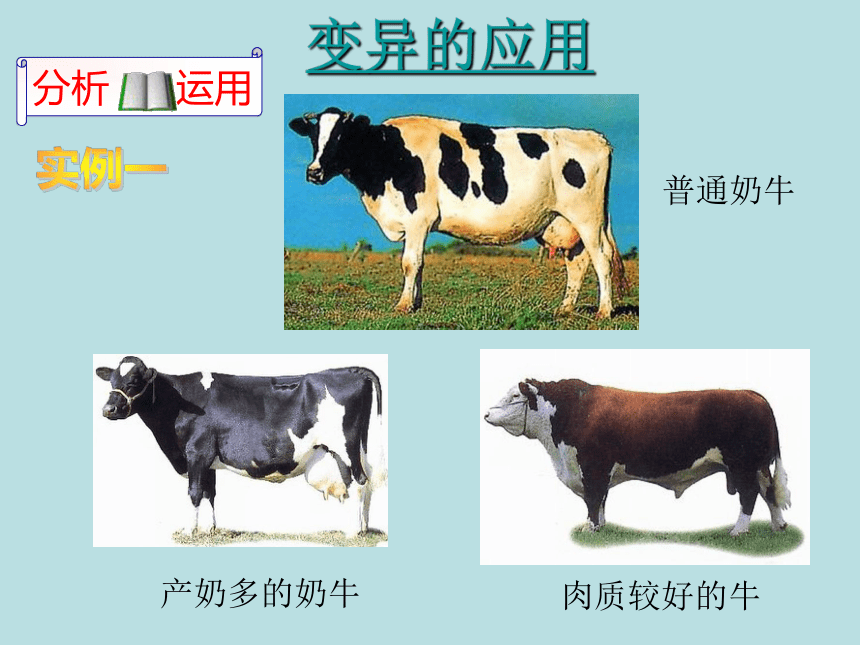

在生活中,用人工选择的方法培育成的植物或动物的品种很多,你能说出几种吗?普通奶牛产奶多的奶牛肉质较好的牛变异的应用实例一选择、繁育选择、繁育变异的应用实例一原因分析高产倒伏小麦低产抗倒伏小麦高产抗倒伏小麦杂交变异的应用实例二 通过杂交,抗倒伏基因与高产基因组合到一起,可以产生高产抗倒伏小麦。1、过度繁殖:举例:大象是一种繁殖很慢的动物,但是如果每一头雌象一生(30~90岁)产仔6头,每头活到30岁,而且都能进行繁殖的话,那么到750年以后,一对象的后代就可达到1900万头。因此,按照理论上的计算,就是繁殖不是很快的动物、植物,也会在不太长的时期内产生大量的后代而占满整个地球。可见,生物普遍具有很强的生殖能力。 但事实上,几万年来,象的数量也从没有增加到那样多,自然界里很多生物的繁殖能力都远远超过了象的繁殖能力,但各种生物的数量在一定的时期内都保持相对的稳定状态,这是为什么呢?2、生存竞争:虽然每种动物的繁殖能力很强,但生物赖以生存的食物和空间都是非常有限的,任何生物要生存下去,就得为获取足够的食物和空间而进行生存斗争。由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少数个体生存下来。 但在生存斗争中,什么样的个体能够获胜并生存下去呢?。 3、遗传变异:达尔文认为一切生物都具有产生变异的特性。其中有一些是由于遗传物质的改变而出现的可遗传的变异。同种生物的不同个体具有不同变异特征。那么,拥有什么样的变异特征的生物才能在生存斗争中取胜呢?4、适者生存:达尔文认为,在生存斗争中,某种生物的变异特征如果是适应当时环境的,那就是一种有利变异,而具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。 教学反馈:

请同学尝试用自然选择的理论解释在工业污染区深色桦尺蛾占多数的原因.18世纪的英国曼彻斯特地区,山清水秀,绿树成荫,那里的森林及农田生活着一种桦尺蛾, 它们夜间活动,白天休止,通常栖息在有地衣覆盖的树干和石块上。到1848年,有关桦尺蛾的报道都是浅色的。直到1850年在英国工业中心曼彻斯特才第一次报道有黑色型突变。随着英国工业化的日益扩大,烟尘和废气开始污染工业城市和近郊,使地衣不能生长而树皮裸露,桦尺蛾栖息的背景由浅色地衣变为深色树干,于是黑色蛾逐渐增加,在曼彻斯特达到90%以上,而在未受污染的农业区主要仍是浅色型。科学家们做了这样一个实验:他们先数量相等的浅色的桦尺蠖和深色的桦尺蠖同时放到树干上,然后用望远镜观察到树干上所发生的情况。一群爱吃桦尺蠖的鸟儿飞过之后,他们发现,浅色桦尺蠖所剩无几,而大部分深色桦尺蠖却逃过了这场灾难。

学生讨论:

1、从1891年到1960年,这个地区的两种体色的桦尺蛾数量发生了什么变化?主要受什么因素的影响?

2、黑色桦尺蠖的出现对于后代的生存有何意义?在环境改变的情况下这种突变对其后代的生存是有利的。活动:当个小小科学家

如果你是达尔文,你怎样用自然选择的学说解释长颈鹿的出现?思考:

1、在长颈鹿的进化过程中,是谁在进行选择?

2、当时的原始鹿要能成功的进化成长颈鹿而不是全部被自然环境所淘汰,最关键的条件是什么?让学生理解生物的遗传和变异是生物进化的内因,而自然环境的选择作用是生物进化的外因,两者缺一不可。拓展延伸地球上形形色色、种类繁多的生物是怎样进化来的?用达尔文的自然选择学说你加以解释。学会反思: 生物进化的历程是否已经完成?如果还在进行,我们为什么不易发现生物的进化 ?自然选择的进程十分缓慢。生物界的丰富多彩是经过许多亿年的选择形成的。 DIY:

为班级的“恐龙灭绝之迷”主题墙报写一篇短文。

(1)了解人工选择的过程和条件。

(2)了解英国曼彻斯特地区的两种桦尺蛾的数量随环境的变化而改变的事例。

(3)概述自然选择学说,形成生物进化的基本观点。

2.能力目标

(1)通过观察原鸡的进化,培养学生观察能力,分析处理资料的能力。

(2)通过有关桦尺蛾数量变化情况的资料分析,培养学生的信息分析和综合能力。3.情感态度与价值观目标

(1)通过环境的变化可以导致生物进化的事实,对学生进行潜移默化的环保教育。

(2)介绍达尔文锲而不舍、历尽艰辛创立生物进化论的事迹,培养学生严谨的科学态度,塑造学生献身科学事业的美好心灵。

教学目标资料介绍:达尔文的生平 请学生阅读课本34页信息库中的内容,介绍达尔文锲而不舍、历尽艰辛创立生物进化论的事迹,以培养学生严谨的科学态度。案例分析:学生讨论:

几个品种的鸡与原鸡相比,它们分别有什么不同?这些品种的鸡是怎样产生的?什么叫人工选择?通过人工选择形成生物新品种的基础是什么?

对形成生物新品种起决定作用的是什么?

在生活中,用人工选择的方法培育成的植物或动物的品种很多,你能说出几种吗?普通奶牛产奶多的奶牛肉质较好的牛变异的应用实例一选择、繁育选择、繁育变异的应用实例一原因分析高产倒伏小麦低产抗倒伏小麦高产抗倒伏小麦杂交变异的应用实例二 通过杂交,抗倒伏基因与高产基因组合到一起,可以产生高产抗倒伏小麦。1、过度繁殖:举例:大象是一种繁殖很慢的动物,但是如果每一头雌象一生(30~90岁)产仔6头,每头活到30岁,而且都能进行繁殖的话,那么到750年以后,一对象的后代就可达到1900万头。因此,按照理论上的计算,就是繁殖不是很快的动物、植物,也会在不太长的时期内产生大量的后代而占满整个地球。可见,生物普遍具有很强的生殖能力。 但事实上,几万年来,象的数量也从没有增加到那样多,自然界里很多生物的繁殖能力都远远超过了象的繁殖能力,但各种生物的数量在一定的时期内都保持相对的稳定状态,这是为什么呢?2、生存竞争:虽然每种动物的繁殖能力很强,但生物赖以生存的食物和空间都是非常有限的,任何生物要生存下去,就得为获取足够的食物和空间而进行生存斗争。由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少数个体生存下来。 但在生存斗争中,什么样的个体能够获胜并生存下去呢?。 3、遗传变异:达尔文认为一切生物都具有产生变异的特性。其中有一些是由于遗传物质的改变而出现的可遗传的变异。同种生物的不同个体具有不同变异特征。那么,拥有什么样的变异特征的生物才能在生存斗争中取胜呢?4、适者生存:达尔文认为,在生存斗争中,某种生物的变异特征如果是适应当时环境的,那就是一种有利变异,而具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。 教学反馈:

请同学尝试用自然选择的理论解释在工业污染区深色桦尺蛾占多数的原因.18世纪的英国曼彻斯特地区,山清水秀,绿树成荫,那里的森林及农田生活着一种桦尺蛾, 它们夜间活动,白天休止,通常栖息在有地衣覆盖的树干和石块上。到1848年,有关桦尺蛾的报道都是浅色的。直到1850年在英国工业中心曼彻斯特才第一次报道有黑色型突变。随着英国工业化的日益扩大,烟尘和废气开始污染工业城市和近郊,使地衣不能生长而树皮裸露,桦尺蛾栖息的背景由浅色地衣变为深色树干,于是黑色蛾逐渐增加,在曼彻斯特达到90%以上,而在未受污染的农业区主要仍是浅色型。科学家们做了这样一个实验:他们先数量相等的浅色的桦尺蠖和深色的桦尺蠖同时放到树干上,然后用望远镜观察到树干上所发生的情况。一群爱吃桦尺蠖的鸟儿飞过之后,他们发现,浅色桦尺蠖所剩无几,而大部分深色桦尺蠖却逃过了这场灾难。

学生讨论:

1、从1891年到1960年,这个地区的两种体色的桦尺蛾数量发生了什么变化?主要受什么因素的影响?

2、黑色桦尺蠖的出现对于后代的生存有何意义?在环境改变的情况下这种突变对其后代的生存是有利的。活动:当个小小科学家

如果你是达尔文,你怎样用自然选择的学说解释长颈鹿的出现?思考:

1、在长颈鹿的进化过程中,是谁在进行选择?

2、当时的原始鹿要能成功的进化成长颈鹿而不是全部被自然环境所淘汰,最关键的条件是什么?让学生理解生物的遗传和变异是生物进化的内因,而自然环境的选择作用是生物进化的外因,两者缺一不可。拓展延伸地球上形形色色、种类繁多的生物是怎样进化来的?用达尔文的自然选择学说你加以解释。学会反思: 生物进化的历程是否已经完成?如果还在进行,我们为什么不易发现生物的进化 ?自然选择的进程十分缓慢。生物界的丰富多彩是经过许多亿年的选择形成的。 DIY:

为班级的“恐龙灭绝之迷”主题墙报写一篇短文。