12.3 第2课时 液 化(要点讲解+当堂检测+答案)

文档属性

| 名称 | 12.3 第2课时 液 化(要点讲解+当堂检测+答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-07-01 10:26:58 | ||

图片预览

文档简介

沪科版物理九年级上册同步学案

第十二章 温度与物态变化

第三节 汽化与液化

第2课时 液 化

要 点 讲 解

要点 液化

1. 定义:物质由气态变成液态的过程叫做液化。

生活中遇到的液化现象很多,例如:烧开水时,从壶嘴里喷出的“白气”,就是水蒸气液化形成的小水珠;雾和露也都是液化现象;冬天,我们对着窗玻璃呼气,玻璃上会出现一层水珠,就是口中呼出的水蒸气液化形成的。

2. 液化放热:液化是汽化的相反过程,所以,液化是放热过程。

3. 液化的方法:一是降低温度,二是压缩体积。

经典例题1 夏天,小雨将冰水和热水分别注入常温下的两只透明烧杯中,如图所示。一会儿发现两只烧杯的杯壁上都有一部分出现小水珠。针对这一现象,下列说法正确的是( )

甲 乙

A. 甲、乙两杯都在内壁出现了水珠

B. 甲、乙两杯都在外壁出现了水珠

C. 甲杯的内壁出现了水珠,乙杯的外壁出现了水珠

D. 甲杯的外壁出现了水珠,乙杯的内壁出现了水珠

解析:甲杯中放的是冰水,杯外的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃杯的外表面;乙杯中装的是热水,杯内温度高,杯内的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃杯的内表面。

答案:D

易错易混警示 对生活中“白气”的形成原因解释不清

“白气”不是水蒸气,而是水蒸气遇冷液化成的小水滴,是液态的水,水蒸气是无色透明的气体,人眼是看不见的。

经典例题2 下列现象中的“白气”,不是由水蒸气液化而形成的是( )

A. 烧开水时壶嘴冒出的“白气”

B. 打开电冰箱的门,从冰箱中流出的“白气”

C. 喷雾器喷出的“白气”

D. 去掉雪糕的包装纸,从雪糕上冒出的“白气”

解析:选项A、B、D中提到的“白气”都是空气中的水蒸气遇冷液化形成的;喷雾器喷出的“白气”原来就是液体,在喷出的过程中没有发生物态变化。

答案:C

当 堂 检 测

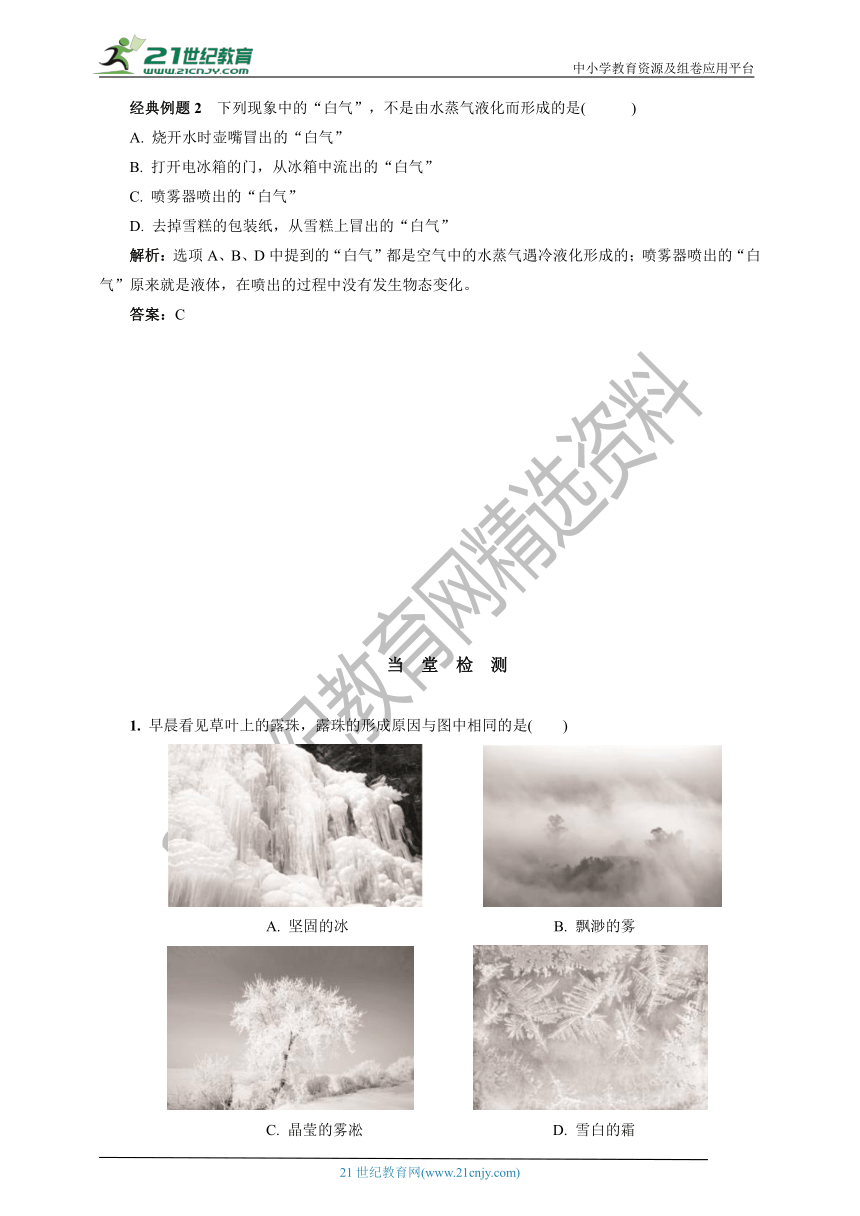

1. 早晨看见草叶上的露珠,露珠的形成原因与图中相同的是( )

A. 坚固的冰 B. 飘渺的雾

C. 晶莹的雾凇 D. 雪白的霜

2. 下列实例中,属于利用液化放热的是( )

A. 学校食堂用高温水蒸气做饭

B. 高温水蒸气烫伤比沸水烫伤严重得多

C. 农民将粮食摊开晾晒

D. 用保鲜膜冷藏水果

3. 在卫生间里洗过热水澡后,室内的玻璃镜面变得模糊不清,如图所示。过了一段时间,镜面又变得清晰起来。镜面上发生的这两种现象的物态变化情况是( )

A. 先汽化,后液化 B. 先液化,后汽化

C. 只有液化 D. 只有汽化

第3题 第4题

4. 将一棵绿色植物用透明的塑料袋罩起来,扎紧袋口,放在阳光下,如图所示。经过一段时间后,观察到塑料袋内壁出现细小的液滴,分析此现象形成的原因是( )

A. 植物在阳光下只进行光合作用不进行呼吸作用

B. 液滴是由植物放出的二氧化碳液化而成的

C. 液滴是由泥土中的水分蒸发形成的

D. 液滴是由植物蒸腾作用散发的水蒸气液化而成的

5. 我国民间有句谚语“水缸穿裙子,天就要下雨”。其中“水缸穿裙子”是指在盛水的水缸外表面出现了一层密密麻麻的小水珠。关于小水珠的形成,以下解释中正确的是( )

A. 空气中的水蒸气液化形成的

B. 水缸中的水蒸发形成的

C. 水缸中的水分子扩散形成的

D. 水缸可能有裂缝,水缸中的水渗到缸外形成的

6. 我们日常生活中使用的液化石油气是在常温下用 的方法,使它变成液体储存在钢瓶里的。

7. 如图所示,青藏铁路分路段路基两旁各插有一排碗口粗细、高约2米的铁棒,我们叫它热棒。热棒在路基下还埋有5米深,整个棒体是中空的,里面灌有少量液氨。热棒的作用相当于天然的“制冷机”,它是我们学过的物态变化知识的创造性应用。热棒的工作原理是:当路基温度升高时,液态氨吸热发生 变成气态上升到热棒的上端;当路基温度降低时,气态氨遇冷放热发生 变成了液态氨,又沉入了棒底。如此不断循环,有效地控制了路基温度的升降。

当堂检测参考答案

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A

第十二章 温度与物态变化

第三节 汽化与液化

第2课时 液 化

要 点 讲 解

要点 液化

1. 定义:物质由气态变成液态的过程叫做液化。

生活中遇到的液化现象很多,例如:烧开水时,从壶嘴里喷出的“白气”,就是水蒸气液化形成的小水珠;雾和露也都是液化现象;冬天,我们对着窗玻璃呼气,玻璃上会出现一层水珠,就是口中呼出的水蒸气液化形成的。

2. 液化放热:液化是汽化的相反过程,所以,液化是放热过程。

3. 液化的方法:一是降低温度,二是压缩体积。

经典例题1 夏天,小雨将冰水和热水分别注入常温下的两只透明烧杯中,如图所示。一会儿发现两只烧杯的杯壁上都有一部分出现小水珠。针对这一现象,下列说法正确的是( )

甲 乙

A. 甲、乙两杯都在内壁出现了水珠

B. 甲、乙两杯都在外壁出现了水珠

C. 甲杯的内壁出现了水珠,乙杯的外壁出现了水珠

D. 甲杯的外壁出现了水珠,乙杯的内壁出现了水珠

解析:甲杯中放的是冰水,杯外的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃杯的外表面;乙杯中装的是热水,杯内温度高,杯内的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃杯的内表面。

答案:D

易错易混警示 对生活中“白气”的形成原因解释不清

“白气”不是水蒸气,而是水蒸气遇冷液化成的小水滴,是液态的水,水蒸气是无色透明的气体,人眼是看不见的。

经典例题2 下列现象中的“白气”,不是由水蒸气液化而形成的是( )

A. 烧开水时壶嘴冒出的“白气”

B. 打开电冰箱的门,从冰箱中流出的“白气”

C. 喷雾器喷出的“白气”

D. 去掉雪糕的包装纸,从雪糕上冒出的“白气”

解析:选项A、B、D中提到的“白气”都是空气中的水蒸气遇冷液化形成的;喷雾器喷出的“白气”原来就是液体,在喷出的过程中没有发生物态变化。

答案:C

当 堂 检 测

1. 早晨看见草叶上的露珠,露珠的形成原因与图中相同的是( )

A. 坚固的冰 B. 飘渺的雾

C. 晶莹的雾凇 D. 雪白的霜

2. 下列实例中,属于利用液化放热的是( )

A. 学校食堂用高温水蒸气做饭

B. 高温水蒸气烫伤比沸水烫伤严重得多

C. 农民将粮食摊开晾晒

D. 用保鲜膜冷藏水果

3. 在卫生间里洗过热水澡后,室内的玻璃镜面变得模糊不清,如图所示。过了一段时间,镜面又变得清晰起来。镜面上发生的这两种现象的物态变化情况是( )

A. 先汽化,后液化 B. 先液化,后汽化

C. 只有液化 D. 只有汽化

第3题 第4题

4. 将一棵绿色植物用透明的塑料袋罩起来,扎紧袋口,放在阳光下,如图所示。经过一段时间后,观察到塑料袋内壁出现细小的液滴,分析此现象形成的原因是( )

A. 植物在阳光下只进行光合作用不进行呼吸作用

B. 液滴是由植物放出的二氧化碳液化而成的

C. 液滴是由泥土中的水分蒸发形成的

D. 液滴是由植物蒸腾作用散发的水蒸气液化而成的

5. 我国民间有句谚语“水缸穿裙子,天就要下雨”。其中“水缸穿裙子”是指在盛水的水缸外表面出现了一层密密麻麻的小水珠。关于小水珠的形成,以下解释中正确的是( )

A. 空气中的水蒸气液化形成的

B. 水缸中的水蒸发形成的

C. 水缸中的水分子扩散形成的

D. 水缸可能有裂缝,水缸中的水渗到缸外形成的

6. 我们日常生活中使用的液化石油气是在常温下用 的方法,使它变成液体储存在钢瓶里的。

7. 如图所示,青藏铁路分路段路基两旁各插有一排碗口粗细、高约2米的铁棒,我们叫它热棒。热棒在路基下还埋有5米深,整个棒体是中空的,里面灌有少量液氨。热棒的作用相当于天然的“制冷机”,它是我们学过的物态变化知识的创造性应用。热棒的工作原理是:当路基温度升高时,液态氨吸热发生 变成气态上升到热棒的上端;当路基温度降低时,气态氨遇冷放热发生 变成了液态氨,又沉入了棒底。如此不断循环,有效地控制了路基温度的升降。

当堂检测参考答案

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A

同课章节目录

- 第十二章 温度与物态变化

- 第一节 温度与温度计

- 第二节 熔化与凝固

- 第三节 汽化与液化

- 第四节 升华与凝华

- 第五节 全球变暖与水资源危机

- 第十三章 内能与热机

- 第一节 物体的内能

- 第二节 科学探究:物质的比热容

- 第三节 内燃机

- 第四节 热机效率和环境保护

- 第十四章 了解电路

- 第一节 电是什么

- 第二节 让电灯发光

- 第三节 连接串联电路和并联电路

- 第四节 科学探究:串联和并联电路的电流

- 第五节 测量电压

- 第十五章 探究电路

- 第一节 电阻和变阻器

- 第二节 科学探究:欧姆定律

- 第三节 “伏安法”测电阻

- 第四节 电阻的串联和并联

- 第五节 家庭用电

- 第十六章 电流做功与电功率

- 第一节 电流做功

- 第二节 电流做功的快慢

- 第三节 测量电功率

- 第四节 科学探究:电流的热效应

- 第十七章 从指南针到磁浮列车

- 第一节 磁是什么

- 第二节 电流的磁场

- 第三节 科学探究:电动机为什么会转动

- 第十八章 电能从哪里来

- 第一节 电能的产生

- 第二节 科学探究:怎样产生感应电流

- 第三节 电能的输送

- 第十九章 走进信息时代

- 第一节 感受信息

- 第二节 让信息“飞”起来

- 第三节 踏上信息高速公路

- 第二十章 能源、材料与社会

- 第一节 能量的转化与守恒

- 第二节 能源的开发和利用

- 第三节 材料的开发和利用