1文明之光 课件(68张幻灯片)

图片预览

文档简介

课件68张PPT。原始彩陶

青铜器

瓷器文明之光陶器发展阶段及特点(一)原始陶器艺术

1、陶器及陶器的装饰手段

早期:以实用为目的。特点:简单粗劣、种类少。

第二个时期:既有实用价值又有作为艺术品存在的价值。特点:采用了彩绘、纹饰等装饰手段

第三个时期:种类繁多,造型丰富,技法丰富:刻、刻、雕、镂、印纹、彩绘等(见P6)。 第一课时新石器时代出土陶器类型及特点半坡类型

庙地沟类型

马家窑文化(分马家窑、半山、马厂三个类型)半坡类型彩陶纹样的造型特点:将虚实、疏密、正反、阴阳等关系较好地协调组织在一个空间平面之中。

图样的多次重复,使看上去简单的图样显得丰富多彩,富有魅力。一、半坡类型

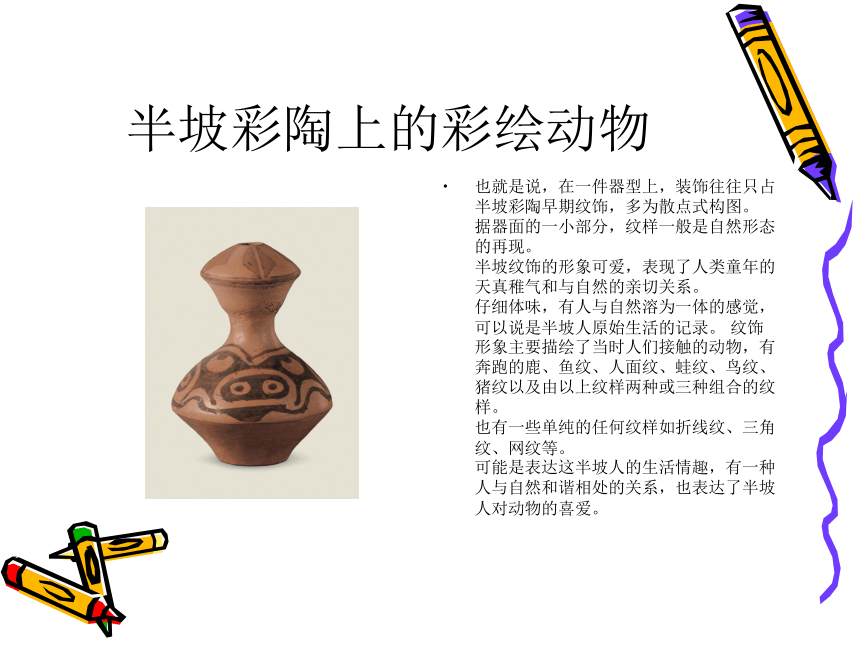

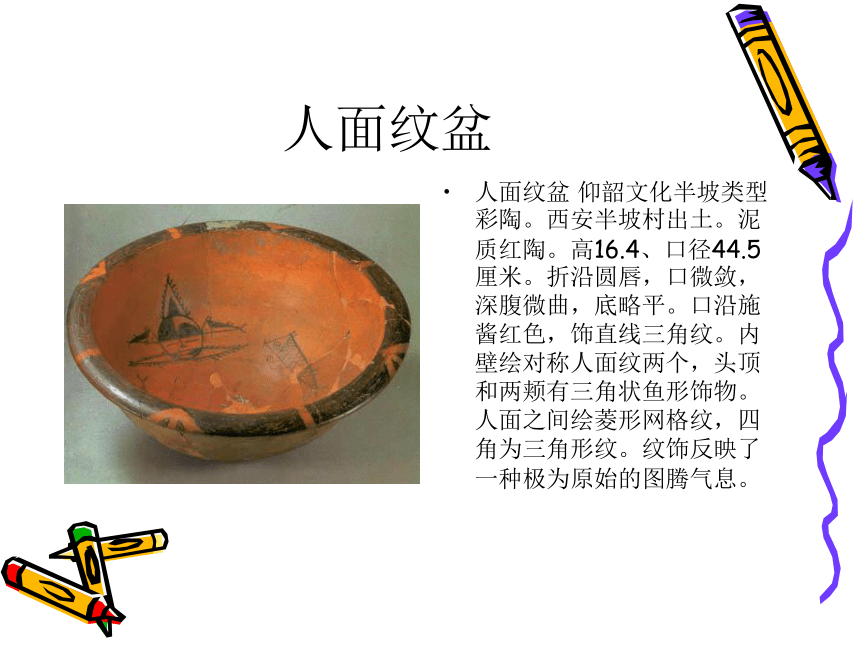

半坡半坡遗迹位于西安市以东,是一个典型的母系氏族公社村落遗址,属于新石器时代仰韵文化。半坡遗迹是1953年春在灞桥火力发电厂施工中偶然发现的。现存面积约5万平方米,分居住区、制陶区和墓葬区3个部分。发掘面积为1万平方米,共发现房屋遗址46座,圈栏2座,储藏物品的地窖200多个,成人墓葬174座,小孩瓮棺葬73座,烧陶窑址6座,以及大量生产工具和生活用品。半坡遗迹向我们生动地展现了6000多年前处于母系氏族社会繁荣时期的半坡先民们的生产与生活情景 半坡彩陶上的彩绘动物也就是说,在一件器型上,装饰往往只占半坡彩陶早期纹饰,多为散点式构图。 据器面的一小部分,纹样一般是自然形态的再现。 半坡纹饰的形象可爱,表现了人类童年的天真稚气和与自然的亲切关系。 仔细体味,有人与自然溶为一体的感觉,可以说是半坡人原始生活的记录。 纹饰形象主要描绘了当时人们接触的动物,有奔跑的鹿、鱼纹、人面纹、蛙纹、鸟纹、猪纹以及由以上纹样两种或三种组合的纹样。 也有一些单纯的任何纹样如折线纹、三角纹、网纹等。 可能是表达这半坡人的生活情趣,有一种人与自然和谐相处的关系,也表达了半坡人对动物的喜爱。 人面纹盆人面纹盆?仰韶文化半坡类型彩陶。西安半坡村出土。泥质红陶。高16.4、口径44.5厘米。折沿圆唇,口微敛,深腹微曲,底略平。口沿施酱红色,饰直线三角纹。内壁绘对称人面纹两个,头顶和两颊有三角状鱼形饰物。人面之间绘菱形网格纹,四角为三角形纹。纹饰反映了一种极为原始的图腾气息。 1955年陕西省西安市半坡出土

高16.5厘米、口径39.8厘米

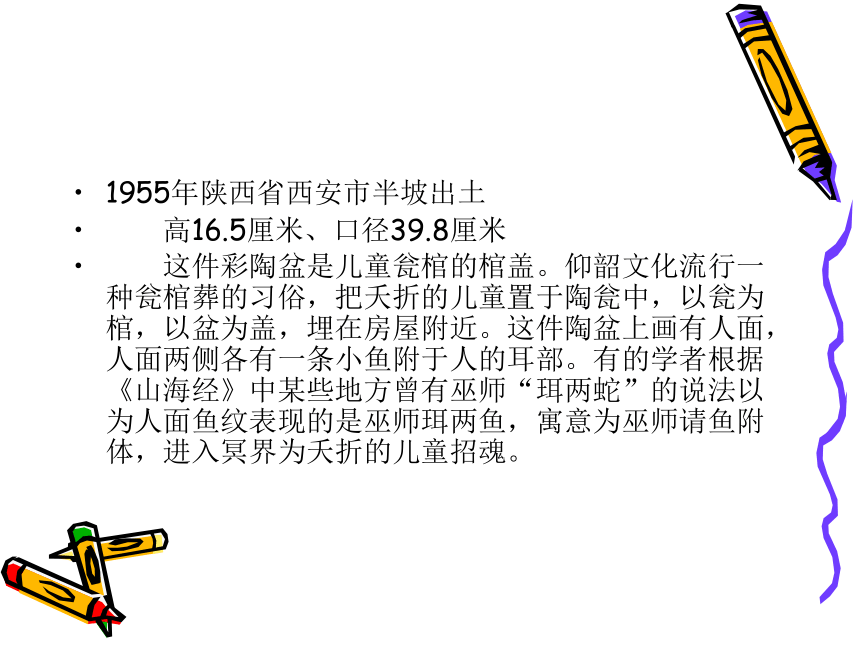

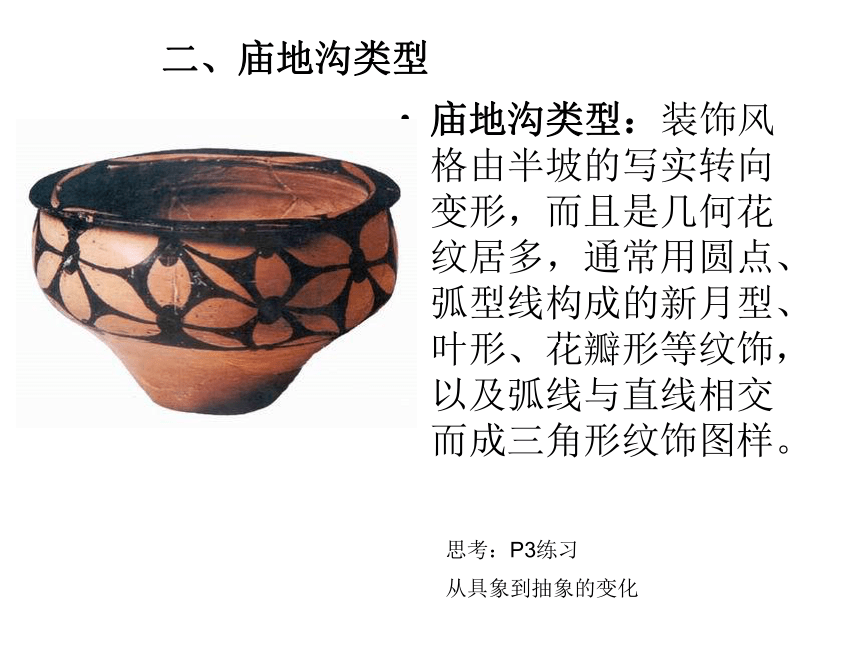

这件彩陶盆是儿童瓮棺的棺盖。仰韶文化流行一种瓮棺葬的习俗,把夭折的儿童置于陶瓮中,以瓮为棺,以盆为盖,埋在房屋附近。这件陶盆上画有人面,人面两侧各有一条小鱼附于人的耳部。有的学者根据《山海经》中某些地方曾有巫师“珥两蛇”的说法以为人面鱼纹表现的是巫师珥两鱼,寓意为巫师请鱼附体,进入冥界为夭折的儿童招魂。庙地沟类型:装饰风格由半坡的写实转向变形,而且是几何花纹居多,通常用圆点、弧型线构成的新月型、叶形、花瓣形等纹饰,以及弧线与直线相交而成三角形纹饰图样。思考:P3练习

从具象到抽象的变化二、庙地沟类型 陶器的制作基本上是泥条盘筑,也有用手捏制的。颜色主要是红色,比较典型的陶器有卷缘曲腹盆、曲腹钵、敛口瓮、夹砂罐、小口尖底瓶和陶灶等。彩陶纹饰主要有花瓣纹、豆夹纹、网纹、窄带纹等。 2、马家窑文化

《涡旋纹彩陶瓶》

旋纹罐,高50厘米,口径18.4厘米。

1956年甘肃永靖县三坪出土,中国历史博物馆藏。

细泥红陶,通体磨光,敛口,口沿外有四望,口沿、肩、上腹部分三层绘旋纹和水波纹。此罐造型巨大,比例匀称,纹饰繁缛瑰丽,线条流畅,动感强烈。是马家窑类型彩陶中的精品,被誉为“彩陶之王” 三、 马家窑文化???半山类型的彩陶器型,最有特点的是长颈(短颈、或无颈而有折沿)小口宽肩大腹双耳罐。形象丰富浑厚,稳重大方,是我国早期陶器工艺史最成功的造型之一。

利用了纹样和底子相互成型的手法,获得阴阳双关、虚实相生的奇异美妙效果。三、 马家窑文化小结:具象到抽象,具体到简化。P3学习活动1、夏商周三代青铜器的发展过程及各阶段的风格特征

中国的青铜器时代在公元前两千年左右形成,至春秋战国时期,经历了十五个世纪。到商代晚期和西周早期,青铜冶炼与铸造技术水平达到了巅峰。青铜器艺术所具有的强烈感情因素主要来自那些为商周时代所特有的装饰纹样,从饕餮、夔龙、凤鸟等纹饰可以看出它们与原始社会陶、玉器纹饰的渊源关系。

常用于青铜器的纹样有:饕餮纹、夔[kuí]龙纹、龙纹(爬行龙纹、卷龙纹、双体龙纹)、蛟龙纹、蛇纹(蟠虺[huǐ]纹、蟠虫离纹)、鸟纹、凤纹、波纹等青铜纹样。

第二课时 青铜艺术2、青铜器分类

我国青铜器到商代晚期已经形成了教完备的青铜器种类,分为:礼器、乐器、兵器、工具和车马器等四大类。

礼器是统治阶级用以区别尊卑等级的器物,分为:炊煮器、食器、酒器、水器。

炊煮器有鼎、鬲等品种。食器有簋”(Guǐ)、盂、豆等品种。酒器有觚[gū] 、爵、斝[jiǎ] 、兕觥(sì gōng) 、尊、卣[yǒu] 、壶等品种。水器有盘、鉴等品种。乐器有铃、鼓、钟等。青铜与青铜器青铜,古称金或吉金,是红铜与其它化学元素(锡、镍、铅、磷等)的合金,其铜锈呈青绿色,因而得名。青铜器是指以青铜为基本原料加工而制成的器皿、用器等。

司母戊方鼎

商代后期,青铜,高133.2厘米, 器口长110厘米,宽78厘米,重875公斤, 河南安阳武官村出土 ,河 南省博物馆藏。 欣赏后母戊鼎(一称司母戊鼎),全称为后母戊大方鼎。原器1939年3月在河南安阳出土,是商王祖庚或祖甲为祭祀其母戊所制,是商周时期青铜文化的代表作,现藏于中国国家博物馆。

后母戊鼎因鼎腹内壁上铸有“后母戊”三字得名,鼎呈长方形,口长112厘米、口宽79.2厘米,壁厚6厘米,连耳高133厘米,重达832.84公斤。鼎身雷纹为地,四周浮雕刻出盘龙及饕餮纹样,反映了中国青铜铸造的超高工艺和艺术水平。

后母戊鼎初为乡人私掘,因体量过大,为防日军抢走后无法辨认,砸去一只鼎耳,将其重新掩埋。1946年6月重新出土,存于南京中央博物院。1959年铜鼎从南京调往北京,存于新建成的中国历史博物馆至今。

经研究考证,鼎腹内壁铭文“后母戊”是商王武丁的后妃妇妌的庙号。后母戊鼎是用陶范法铸造而成的,在商后期铸造后母戊鼎至少需要1000公斤以上的原料,且要在大约二三百名工匠的密切配合下才能完成,经测定,鼎含铜84.77%、锡11.64%、铅2.79%,与古文献记载制鼎的铜锡比例基本相符。

后母戊鼎是迄今世界上出土最大、最重的青铜礼器,享有“镇国之宝”的美誉。现为国家一级文物,2002年列入禁止出国(境)展览文物名单。西周最著名的青铜器—— 毛公鼎毛公鼎(Duke Mao Tripod),西周晚期毛公所铸青铜器,清道光二十三年(1843年)[1]??出土于陕西岐山(今宝鸡市岐山县),收藏于台北故宫博物院。

鼎高53.8厘米,口径47.9厘米。圆形,二立耳,深腹外鼓,三蹄足,口沿饰环带状的重环纹,造型端庄稳重。

鼎内铭文长达四百九十九字,记载了毛公衷心向周宣王为国献策之事,被誉为“抵得一篇尚书”。其书法乃成熟的西周金文风格,奇逸飞动,气象浑穆,笔意圆劲茂隽,结体方长。是研究西周晚年政治史的重要史料。商朝最精美的青铜器—— 四羊方尊四羊方尊是商朝晚期青铜礼器,祭祀用品。1938年出土于湖南宁乡县黄材镇月山铺转耳仑的山腰上。收藏于中国国家博物馆。

四羊方尊是中国仍存商代青铜方尊中最大的一件,其每边边长为52.4 厘米,高58.3厘米,重量34.5公斤,长颈,高圈足,颈部高耸,四边上装饰有蕉叶纹、三角夔纹和兽面纹,尊的中部是器的重心所在,尊四角各塑一羊,肩部四角是4个卷角羊头,羊头与羊颈伸出于器外,羊身与羊腿附着于尊腹部及圈足上。同时,方尊肩饰高浮雕蛇身而有爪的龙纹,尊四面正中即两羊比邻处,各一双角龙首探出器表,从方尊每边右肩蜿蜒于前居的中间。

据考古学者分析,四羊方尊是用两次分铸技术铸造的,即先将羊角与龙头单个铸好,然后将其分别配置在外范内,再进行整体浇铸。整个器物用块范法浇铸,一气呵成,鬼斧神工,显示了高超的铸造水平[1]??,被史学界称为“臻于极致的青铜典范”,位列十大传世国宝之一利簋(西周中期 )爵三星堆千里眼三星堆大型铜立人像中国青铜器利簋散氏盘(西周)四羊方尊(商)青铜时代 中国的青铜时代从公元前二千年前左右形成,在商的晚期和西周早期,达到高峰。春秋晚期进入铁器时代,至战国晚期,青铜铸造业由于冶铁工业的突飞猛进而基本完成了历史所赋予的使命。秦汉呈现出一段美丽余辉后,青铜时代 彻底结束。 思考:P5对比各作品的特点

由简朴到繁缛,由凝重到生动的发展演变过程。

商周:以高大厚重、古朴雄伟为特点,纹饰以饕餮龙、凤、等为主。

春秋、战国:以几何花纹为多,常有精美的日常生活场面、战争场面等图案,逐渐取代了神秘、恐怖的内容。 中国瓷器第三课时陶和瓷的区别对陶瓷的认识古代世界上许多国家都有陶。

而china是古代中国特有的,是中国传统文化的典型代表。

宋代是我国制瓷业的第一次高潮。比较著名的陶瓷产区 :江西景德镇、湖南醴陵、 广东石湾和枫溪、 河北唐山和邯郸、 山东淄博等。 原始的古拙赏析秦汉的雄强唐的大度宋的严谨元的豪放明的优雅清的精巧 宋代五大名窑汝、官、 哥、定、钧汝窑特点:

胎体薄、 满施玛瑙釉,鱼鳞状开片、 天青色官窑特点:

胎薄釉厚、

网状大开片哥窑特点

网状小开片、金丝铁线、多铁足。

定窑特点:

源自唐代邢

窑白瓷 器形

薄、刻花、

画花或印花钧窑特点:色彩丰富、铜红窑变、蚯蚓走泥纹、多铁足主要瓷器釉彩种类青花瓷。釉里红、粉彩、五彩、青花瓷的特点朴素大方、庄重典雅,

清新隽永,风格独特。

青铜器

瓷器文明之光陶器发展阶段及特点(一)原始陶器艺术

1、陶器及陶器的装饰手段

早期:以实用为目的。特点:简单粗劣、种类少。

第二个时期:既有实用价值又有作为艺术品存在的价值。特点:采用了彩绘、纹饰等装饰手段

第三个时期:种类繁多,造型丰富,技法丰富:刻、刻、雕、镂、印纹、彩绘等(见P6)。 第一课时新石器时代出土陶器类型及特点半坡类型

庙地沟类型

马家窑文化(分马家窑、半山、马厂三个类型)半坡类型彩陶纹样的造型特点:将虚实、疏密、正反、阴阳等关系较好地协调组织在一个空间平面之中。

图样的多次重复,使看上去简单的图样显得丰富多彩,富有魅力。一、半坡类型

半坡半坡遗迹位于西安市以东,是一个典型的母系氏族公社村落遗址,属于新石器时代仰韵文化。半坡遗迹是1953年春在灞桥火力发电厂施工中偶然发现的。现存面积约5万平方米,分居住区、制陶区和墓葬区3个部分。发掘面积为1万平方米,共发现房屋遗址46座,圈栏2座,储藏物品的地窖200多个,成人墓葬174座,小孩瓮棺葬73座,烧陶窑址6座,以及大量生产工具和生活用品。半坡遗迹向我们生动地展现了6000多年前处于母系氏族社会繁荣时期的半坡先民们的生产与生活情景 半坡彩陶上的彩绘动物也就是说,在一件器型上,装饰往往只占半坡彩陶早期纹饰,多为散点式构图。 据器面的一小部分,纹样一般是自然形态的再现。 半坡纹饰的形象可爱,表现了人类童年的天真稚气和与自然的亲切关系。 仔细体味,有人与自然溶为一体的感觉,可以说是半坡人原始生活的记录。 纹饰形象主要描绘了当时人们接触的动物,有奔跑的鹿、鱼纹、人面纹、蛙纹、鸟纹、猪纹以及由以上纹样两种或三种组合的纹样。 也有一些单纯的任何纹样如折线纹、三角纹、网纹等。 可能是表达这半坡人的生活情趣,有一种人与自然和谐相处的关系,也表达了半坡人对动物的喜爱。 人面纹盆人面纹盆?仰韶文化半坡类型彩陶。西安半坡村出土。泥质红陶。高16.4、口径44.5厘米。折沿圆唇,口微敛,深腹微曲,底略平。口沿施酱红色,饰直线三角纹。内壁绘对称人面纹两个,头顶和两颊有三角状鱼形饰物。人面之间绘菱形网格纹,四角为三角形纹。纹饰反映了一种极为原始的图腾气息。 1955年陕西省西安市半坡出土

高16.5厘米、口径39.8厘米

这件彩陶盆是儿童瓮棺的棺盖。仰韶文化流行一种瓮棺葬的习俗,把夭折的儿童置于陶瓮中,以瓮为棺,以盆为盖,埋在房屋附近。这件陶盆上画有人面,人面两侧各有一条小鱼附于人的耳部。有的学者根据《山海经》中某些地方曾有巫师“珥两蛇”的说法以为人面鱼纹表现的是巫师珥两鱼,寓意为巫师请鱼附体,进入冥界为夭折的儿童招魂。庙地沟类型:装饰风格由半坡的写实转向变形,而且是几何花纹居多,通常用圆点、弧型线构成的新月型、叶形、花瓣形等纹饰,以及弧线与直线相交而成三角形纹饰图样。思考:P3练习

从具象到抽象的变化二、庙地沟类型 陶器的制作基本上是泥条盘筑,也有用手捏制的。颜色主要是红色,比较典型的陶器有卷缘曲腹盆、曲腹钵、敛口瓮、夹砂罐、小口尖底瓶和陶灶等。彩陶纹饰主要有花瓣纹、豆夹纹、网纹、窄带纹等。 2、马家窑文化

《涡旋纹彩陶瓶》

旋纹罐,高50厘米,口径18.4厘米。

1956年甘肃永靖县三坪出土,中国历史博物馆藏。

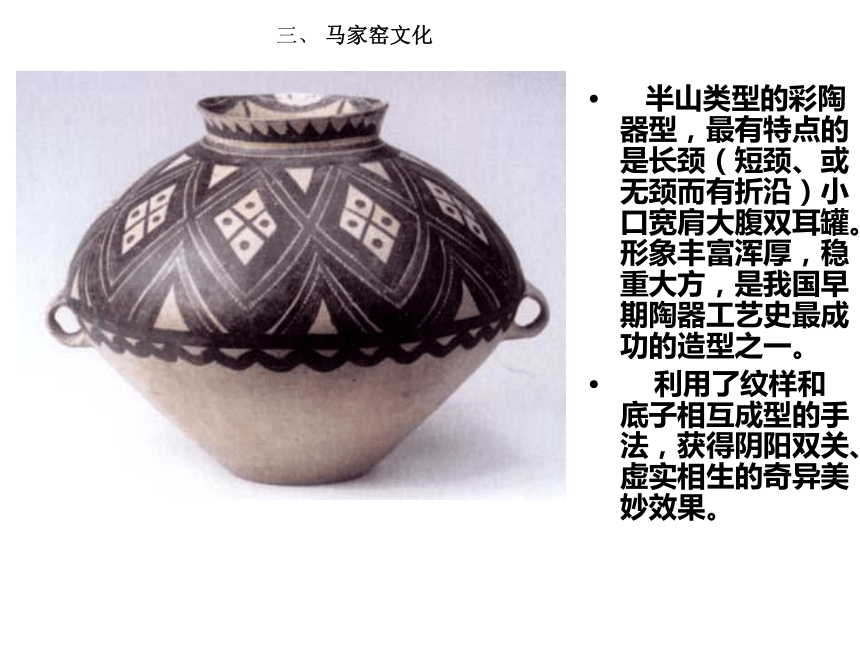

细泥红陶,通体磨光,敛口,口沿外有四望,口沿、肩、上腹部分三层绘旋纹和水波纹。此罐造型巨大,比例匀称,纹饰繁缛瑰丽,线条流畅,动感强烈。是马家窑类型彩陶中的精品,被誉为“彩陶之王” 三、 马家窑文化???半山类型的彩陶器型,最有特点的是长颈(短颈、或无颈而有折沿)小口宽肩大腹双耳罐。形象丰富浑厚,稳重大方,是我国早期陶器工艺史最成功的造型之一。

利用了纹样和底子相互成型的手法,获得阴阳双关、虚实相生的奇异美妙效果。三、 马家窑文化小结:具象到抽象,具体到简化。P3学习活动1、夏商周三代青铜器的发展过程及各阶段的风格特征

中国的青铜器时代在公元前两千年左右形成,至春秋战国时期,经历了十五个世纪。到商代晚期和西周早期,青铜冶炼与铸造技术水平达到了巅峰。青铜器艺术所具有的强烈感情因素主要来自那些为商周时代所特有的装饰纹样,从饕餮、夔龙、凤鸟等纹饰可以看出它们与原始社会陶、玉器纹饰的渊源关系。

常用于青铜器的纹样有:饕餮纹、夔[kuí]龙纹、龙纹(爬行龙纹、卷龙纹、双体龙纹)、蛟龙纹、蛇纹(蟠虺[huǐ]纹、蟠虫离纹)、鸟纹、凤纹、波纹等青铜纹样。

第二课时 青铜艺术2、青铜器分类

我国青铜器到商代晚期已经形成了教完备的青铜器种类,分为:礼器、乐器、兵器、工具和车马器等四大类。

礼器是统治阶级用以区别尊卑等级的器物,分为:炊煮器、食器、酒器、水器。

炊煮器有鼎、鬲等品种。食器有簋”(Guǐ)、盂、豆等品种。酒器有觚[gū] 、爵、斝[jiǎ] 、兕觥(sì gōng) 、尊、卣[yǒu] 、壶等品种。水器有盘、鉴等品种。乐器有铃、鼓、钟等。青铜与青铜器青铜,古称金或吉金,是红铜与其它化学元素(锡、镍、铅、磷等)的合金,其铜锈呈青绿色,因而得名。青铜器是指以青铜为基本原料加工而制成的器皿、用器等。

司母戊方鼎

商代后期,青铜,高133.2厘米, 器口长110厘米,宽78厘米,重875公斤, 河南安阳武官村出土 ,河 南省博物馆藏。 欣赏后母戊鼎(一称司母戊鼎),全称为后母戊大方鼎。原器1939年3月在河南安阳出土,是商王祖庚或祖甲为祭祀其母戊所制,是商周时期青铜文化的代表作,现藏于中国国家博物馆。

后母戊鼎因鼎腹内壁上铸有“后母戊”三字得名,鼎呈长方形,口长112厘米、口宽79.2厘米,壁厚6厘米,连耳高133厘米,重达832.84公斤。鼎身雷纹为地,四周浮雕刻出盘龙及饕餮纹样,反映了中国青铜铸造的超高工艺和艺术水平。

后母戊鼎初为乡人私掘,因体量过大,为防日军抢走后无法辨认,砸去一只鼎耳,将其重新掩埋。1946年6月重新出土,存于南京中央博物院。1959年铜鼎从南京调往北京,存于新建成的中国历史博物馆至今。

经研究考证,鼎腹内壁铭文“后母戊”是商王武丁的后妃妇妌的庙号。后母戊鼎是用陶范法铸造而成的,在商后期铸造后母戊鼎至少需要1000公斤以上的原料,且要在大约二三百名工匠的密切配合下才能完成,经测定,鼎含铜84.77%、锡11.64%、铅2.79%,与古文献记载制鼎的铜锡比例基本相符。

后母戊鼎是迄今世界上出土最大、最重的青铜礼器,享有“镇国之宝”的美誉。现为国家一级文物,2002年列入禁止出国(境)展览文物名单。西周最著名的青铜器—— 毛公鼎毛公鼎(Duke Mao Tripod),西周晚期毛公所铸青铜器,清道光二十三年(1843年)[1]??出土于陕西岐山(今宝鸡市岐山县),收藏于台北故宫博物院。

鼎高53.8厘米,口径47.9厘米。圆形,二立耳,深腹外鼓,三蹄足,口沿饰环带状的重环纹,造型端庄稳重。

鼎内铭文长达四百九十九字,记载了毛公衷心向周宣王为国献策之事,被誉为“抵得一篇尚书”。其书法乃成熟的西周金文风格,奇逸飞动,气象浑穆,笔意圆劲茂隽,结体方长。是研究西周晚年政治史的重要史料。商朝最精美的青铜器—— 四羊方尊四羊方尊是商朝晚期青铜礼器,祭祀用品。1938年出土于湖南宁乡县黄材镇月山铺转耳仑的山腰上。收藏于中国国家博物馆。

四羊方尊是中国仍存商代青铜方尊中最大的一件,其每边边长为52.4 厘米,高58.3厘米,重量34.5公斤,长颈,高圈足,颈部高耸,四边上装饰有蕉叶纹、三角夔纹和兽面纹,尊的中部是器的重心所在,尊四角各塑一羊,肩部四角是4个卷角羊头,羊头与羊颈伸出于器外,羊身与羊腿附着于尊腹部及圈足上。同时,方尊肩饰高浮雕蛇身而有爪的龙纹,尊四面正中即两羊比邻处,各一双角龙首探出器表,从方尊每边右肩蜿蜒于前居的中间。

据考古学者分析,四羊方尊是用两次分铸技术铸造的,即先将羊角与龙头单个铸好,然后将其分别配置在外范内,再进行整体浇铸。整个器物用块范法浇铸,一气呵成,鬼斧神工,显示了高超的铸造水平[1]??,被史学界称为“臻于极致的青铜典范”,位列十大传世国宝之一利簋(西周中期 )爵三星堆千里眼三星堆大型铜立人像中国青铜器利簋散氏盘(西周)四羊方尊(商)青铜时代 中国的青铜时代从公元前二千年前左右形成,在商的晚期和西周早期,达到高峰。春秋晚期进入铁器时代,至战国晚期,青铜铸造业由于冶铁工业的突飞猛进而基本完成了历史所赋予的使命。秦汉呈现出一段美丽余辉后,青铜时代 彻底结束。 思考:P5对比各作品的特点

由简朴到繁缛,由凝重到生动的发展演变过程。

商周:以高大厚重、古朴雄伟为特点,纹饰以饕餮龙、凤、等为主。

春秋、战国:以几何花纹为多,常有精美的日常生活场面、战争场面等图案,逐渐取代了神秘、恐怖的内容。 中国瓷器第三课时陶和瓷的区别对陶瓷的认识古代世界上许多国家都有陶。

而china是古代中国特有的,是中国传统文化的典型代表。

宋代是我国制瓷业的第一次高潮。比较著名的陶瓷产区 :江西景德镇、湖南醴陵、 广东石湾和枫溪、 河北唐山和邯郸、 山东淄博等。 原始的古拙赏析秦汉的雄强唐的大度宋的严谨元的豪放明的优雅清的精巧 宋代五大名窑汝、官、 哥、定、钧汝窑特点:

胎体薄、 满施玛瑙釉,鱼鳞状开片、 天青色官窑特点:

胎薄釉厚、

网状大开片哥窑特点

网状小开片、金丝铁线、多铁足。

定窑特点:

源自唐代邢

窑白瓷 器形

薄、刻花、

画花或印花钧窑特点:色彩丰富、铜红窑变、蚯蚓走泥纹、多铁足主要瓷器釉彩种类青花瓷。釉里红、粉彩、五彩、青花瓷的特点朴素大方、庄重典雅,

清新隽永,风格独特。