粤教版2018-2019学年高中语文必修1 3.9 《荷塘月色》课件共51张PPT

文档属性

| 名称 | 粤教版2018-2019学年高中语文必修1 3.9 《荷塘月色》课件共51张PPT |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-07-01 12:10:29 | ||

图片预览

文档简介

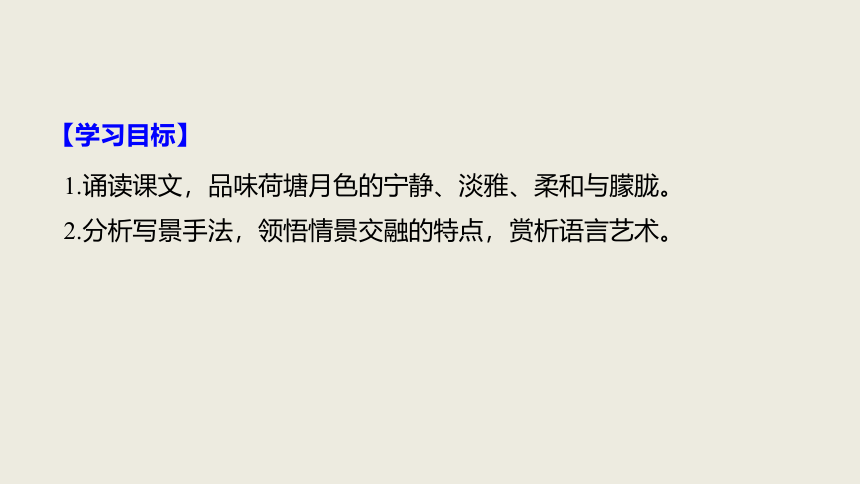

课件51张PPT。第9课 荷塘月色第三单元 散文(1)【学习目标】1.诵读课文,品味荷塘月色的宁静、淡雅、柔和与朦胧。

2.分析写景手法,领悟情景交融的特点,赏析语言艺术。预读先学多读厚积品读研析内容索引预读先学一、音正形准

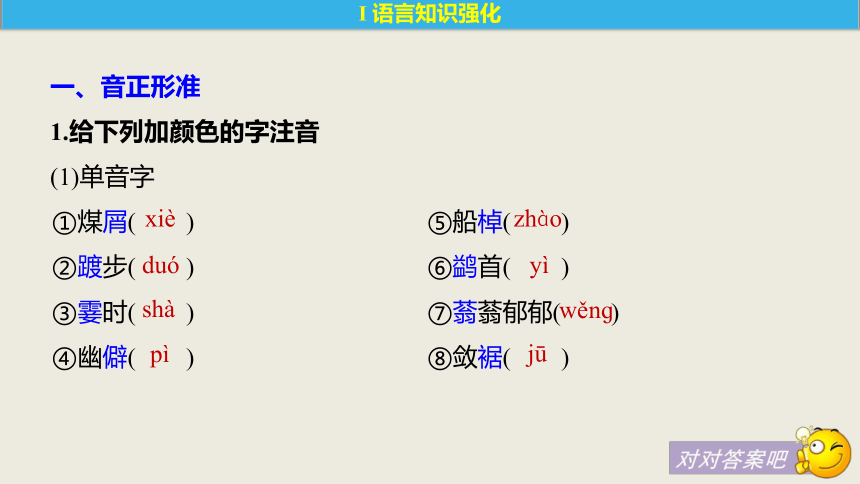

1.给下列加颜色的字注音

(1)单音字Ⅰ 语言知识强化①煤屑( )

②踱步( )

③霎时( )

④幽僻( )⑤船棹( )

⑥鹢首( )

⑦蓊蓊郁郁( )

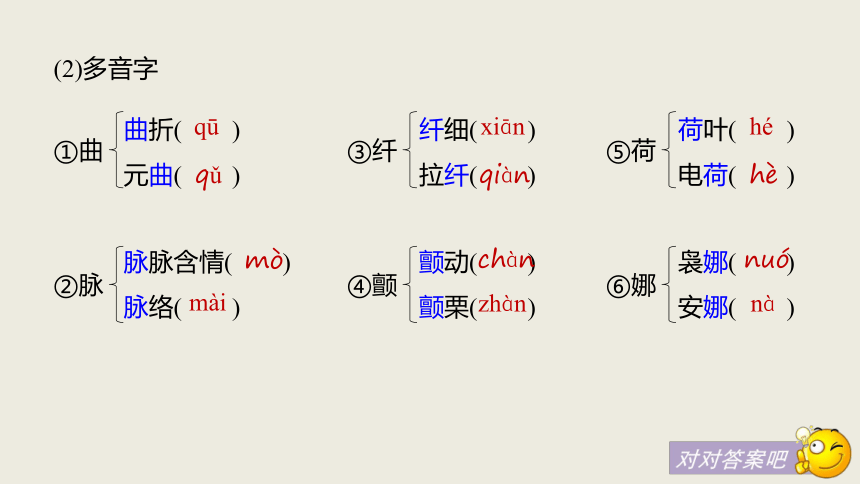

⑧敛裾( )xièduóshàpìzhàoyì wěnɡjū(2)多音字①曲曲折( )

元曲( )②脉脉脉含情( )

脉络( )③纤纤细( )

拉纤( )④颤颤动( )

颤栗( )qūqǔmòmàixiānqiànchànzhàn⑤荷荷叶( )

电荷( )⑥娜袅娜( )

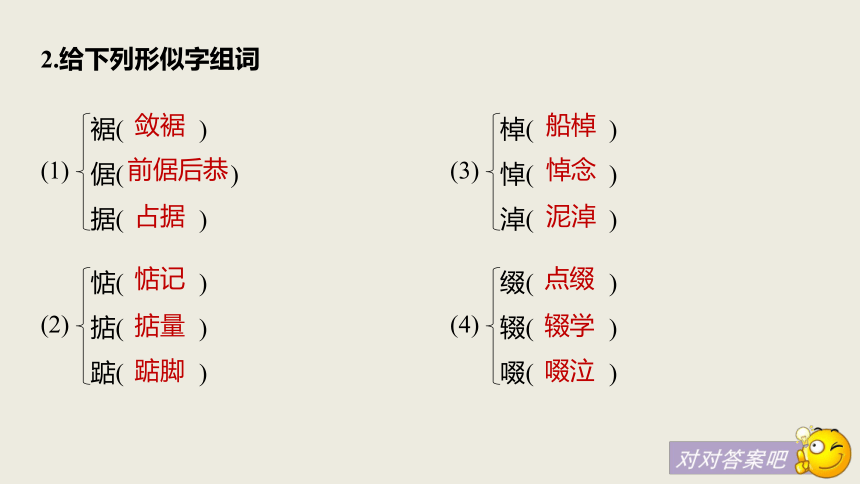

安娜( )héhènuónà2.给下列形似字组词(1)裾( )

倨( )

据( )(2)惦( )

掂( )

踮( )敛裾前倨后恭惦记掂量占据踮脚(3)棹( )

悼( )

淖( )(4)缀( )

辍( )

啜( )船棹悼念点缀辍学泥淖啜泣二、词语积累

1.理解运用(1)斑驳:________________________________________________

(2)参差:_____________________________

(3)丰姿:_______________

(4)风流:__________________________

(5)袅娜:____________

(6)田田:____________________原指一种颜色中杂有别的颜色,文中有深浅不一的意思。长短、高低、大小不齐;不一致。美好的风度姿态。文中指跟男女间情爱有关的。柔美的样子。形容荷叶相连的样子。(7)弥望:__________

(8)宛然:______

(9)蓊蓊郁郁:____________________

(10)妖童媛女:________________________充满视野。仿佛。形容树木茂盛的样子。艳丽的少男和美貌的少女。对点小测判断下列加颜色词语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)学生的学习水平参差不齐,老师的教学要尽可能做到因材施教。

( )

(2)王爷爷想念他的儿子,在弥望之际还念着儿子的名字。( )×答案 应为“弥留”。√(3)来到这片蓊蓊郁郁的林子,我的心豁然开朗。( )√2.辨词填空

(1)风致·风韵·风流

风致:a.美好的容貌和举止;b.风味,风趣。

风韵:a.风度神韵(多用于女子);b.指诗文书画的风格、韵味。

风流:a.有功绩而又有文采的,英俊杰出的;b.指有才学而不拘礼法;c.指跟男女间情爱有关的;d.轻浮放荡。

①魏晋时期的_____名士,他们的卓尔不群,他们的特立独行,很容易俘获我们的目光。

②林顺穿着老妈给她买的礼服站在镜子前,别有一番楚楚动人的_____。

③阿宝演唱的《信天游》,在保留原有的民族韵味的基础上,还加入了许多现代元素,令这首老歌别有一番_____。风流风韵风致(2)受用·消受

受用:a.享用,得益;b.身心舒服(多用于否定式)。

消受:a.享受,受用(多用于否定式);b.忍受,禁受。

①奥运冠军的超长、超重训练,那可是一般人_____不起的。

②勤学苦练,学会一门手艺,终身_____不尽。消受受用三、名言警句

描写“月”的古诗句

1.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?——王建《十五夜望月》

2.举杯邀明月,对影成三人。——李白《月下独酌》

3.戍鼓断人行,秋边一雁声。露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫《月夜忆舍弟》

4.海上生明月,天涯共此时。——张九龄《望月怀远》

5.我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

——李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》Ⅱ 文本常识积累一、作者简介

朱自清(1898—1948),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦,江苏扬州人,原籍浙江绍兴,现代著名散文作家、诗人、学者、民主战士。1925年,朱自清任清华大学中文系教授,开始从事文学研究,创作方面则转以散文为主。其散文朴素缜密、清隽沉郁、语言洗练、文笔清丽,极富有真情实感。主要作品有《踪迹》、《背影》、《欧游杂记》等。二、背景展示

《荷塘月色》写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住在清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。这一年中国接连发生了“四一二”和“七一五”反革命大屠杀,“白色恐怖”笼罩着中国大地。朱自清处于苦闷彷徨中,他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”(《哪里走》),但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”(《忆佩弦》)。但是朱自清毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。在《一封信》中他表白说:“这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。……心里是一团乱麻,也可说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”《荷塘月色》正是作者想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照,表达了他面对这一黑暗现实的悲愤、不满而又对现实无法理解的苦闷与彷徨的心情。三、文体知识

散 文

散文,是一种自由灵活、文情并茂的文学体裁。题材广泛,可以写真人真事,也可虚拟加工;行文自由,任意挥洒,如行云流水;结构布局,不拘一格、分合自如;注重文采,或质朴清新,或斑斓绚丽,给人以艺术的美感。

散文这个名称,随着文学的发展,其含义和范围也在不断地演变:我国古代把与韵文、骈体文相对的散体文章称为“散文”,即除诗、词、曲、赋之外,不论是文学作品还是非文学作品,都一概称之为散文;现代的散文指除诗歌、戏剧、小说外的文学作品,包括杂文、随笔、报告文学等。散文的特点是“形散而神不散”。按文章的内容和性质,散文可以分为叙事散文、抒情散文、写景散文、哲理散文。品读研析课堂导语那弥望的田田的叶子,那袅娜的羞涩的花朵,那缕缕的清香,那凝碧的波痕,那脉脉的流水,那薄薄的青雾,那淡淡的月影,那柔和的月光,那光与影的和谐的旋律,以及诗一样的语言、淡雅朦胧的意境,使人如沐春风、心旷神怡。让我们循着作者的游踪,一起去欣赏月下静谧的荷塘,一起陶醉于柔情、恬淡、朦胧、超然的荷塘月色中……Ⅰ 通读——整体感知答案文章在描写荷塘上和荷塘四周的景象时,分别用了何种描写手法?请在图中①②处填出,每处限定4个字。答案 ①正面描写

②侧面烘托Ⅱ 深读——重点探究1.作者描写了哪些景物?这些景物各有什么特点?作者的情绪随着景物的转换发生了怎样的变化?答案答案 (1)小煤屑路——幽僻、寂寞;荷塘四面的树木——蓊蓊郁郁、阴森森;荷叶——繁密,出水高,亭亭玉立;荷花——姿态各异,尽显秀色;荷香——随风飘荡,不绝如缕;荷叶的波动——疾如闪电;月光——清幽,如流水;青雾——薄如轻纱;云——淡淡的;树影——奇形异状,如画如乐;树缝灯光——没精打采;蛙叫蝉鸣——最为热闹。总之,写出了荷塘四周和荷塘当中的各种景物,其中以写荷塘中的景物为主,写出了月下荷塘的清幽、朦胧、恬静之美。

(2)作者情绪发展线索:“心里颇不宁静”→淡淡的月光下,“像超出了平常的自己”,“便觉是个自由的人”→在自然美景中,有淡淡的喜悦→发出“我什么也没有”的慨叹→惦念江南,欲超脱而不可得。答案2.第四段依次写了什么?是怎样写的?答案 (1)先写茂密的荷叶,再写多姿多态的荷花以及阵阵传来的荷香,最后写叶子和花的一丝颤动和脉脉的流水。

(2)①按照驻足观察的顺序,视线由近及远、由上而下。

②动静结合。叶子像“舞女的裙”,花“袅娜”、“羞涩”,像人一样娇美,写出了静态美。叶子“有一丝的颤动”,化为“一道凝碧的波痕”,写出了动态美。

③多种感官并用。荷叶、荷花、荷波是视觉形象,荷香是嗅觉形象,微风是触觉形象。答案3.文章第五段,作者从哪几个方面写了月色?试作分析。答案 文章从多个角度、多个层面描绘了荷塘上的月色。

(1)以流水作比,月辉照耀一泻无余的景象。

(2)通过雾写月光:“薄薄的青雾”,雾的轻飘状。

(3)通过荷花与荷叶写月色的朦胧,“仿佛在牛乳中洗过一样”、“又像笼着轻纱的梦”描绘荷叶、荷花安谧和恬静的情状。

(4)以树影写月色:画,浓淡适宜。

(5)通过光与影的和谐写月色:和谐的旋律。答案4.通感又叫“移觉”,就是用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、挪移转换,使意象更为活泼、新奇的一种修辞手法。试分析下列运用通感的句子具有怎样的艺术效果。

(1)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。答案 “缕缕清香”是嗅觉描写,写出香之可感、香味之纯;“远处高楼上渺茫的歌声”是听觉描写,用听觉来写嗅觉,真切、新奇,给人以悠长、醉心之感。答案(2)但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。答案 运用通感,由视觉向听觉转移。月的光华和阴影用“名曲”来形容,表明了光与影的和谐与小提琴演奏的名曲一样悠扬、优美,烘托出一种温馨、幽雅的氛围,给读者以联想和想象,将人带入一种幻境。答案5.分析下列句子中加颜色词语的妙处。

(1)月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。答案 人本来是感觉不到月光在动的。“泻”字呼应“流水”,是喻体的自然延伸,表现出月光由上而下透射的情态,月光好像动起来了;再配上形容词“静静”,更增加了月光流动的静谧感。答案(2)薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。答案 “浮”字不但表现了雾的薄和轻,而且暗示了它在荷塘上方不太高的地方悬浮着。青青的叶色可以透过“薄薄”的雾气看出来,似乎雾也被染青,故称“青雾”,这样的雾才像“轻纱”。“笼”字写雾的轻、薄、透、柔的质感和动势,正合“轻纱”的妙喻,写尽梦境的迷离朦胧之感。答案(3)高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。答案 “落下”显得沉重,表现出“黑影”浓重的色调和质感。“画”字写杨柳影子的柔美线条如同美丽的图画。作者对杨柳有好感,因此用“倩影”形容它。但作者没有忘掉月光,是月光像一位高明的画师在荷叶上画出杨柳的倩影。因此,“画”字也是对月光的赞美。答案Ⅲ 延读——思维拓展有人说:“尽管《荷塘月色》写得漂亮,然而我们读后总觉得不满足,文章好像缺乏了一个东西——挣扎和战斗的力量。”因为“作者写这篇散文的年代,我们正经历着翻天覆地的流血革命,而作者却在荷塘月色中夜游”。你同意这一观点吗?请阐述理由。答案 (示例)不同意。文学作品可以直接反映那个时代,也可间接反映那个时代。《荷塘月色》正是间接反映时代的作品,它同样有“挣扎和战斗的力量”。作者虽未直接参与革命行动,但他通过这篇文章真切而典型地体现了那个风雨如磐的时代给人的压抑和苦闷,表现了那个时代所有正直知识分子的苦闷和彷徨以及他在那个时代的特别体验和思考,艺术地昭告了他那坚守荷花般“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的品格节操、不与黑暗势力同流合污的人生抉择、美好信念与誓言。多读厚积Ⅰ 读技法 · 勤练笔如何运用通感

《荷塘月色》中有两处运用了通感,第一处是用来描写荷香:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”这一句把本是通过嗅觉得到的“清香”比喻成“歌声”,而“歌声”是人们通过听觉获得的,作者将嗅觉和听觉有机地融为一体,便使迷人的境界增添了无限的韵致,迷离精妙,令人情动神摇。第二处是用来描写月下的荷塘:“塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。”这一句巧妙地将光和影、明与暗的组合比喻成和谐的音乐,把视觉形象转化为听觉形象,将月下荷塘的和谐之美表现得恰到好处,淡淡的喜悦之情溢于言表。【技巧点拨】

通感修辞格又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。【迁移运用】

请运用通感手法写一个描写秋天景象的片段。200字左右。答案答案 (示例)时光不停地向前流去,天气渐渐地凉爽起来,吵人的蝉声被秋天吹散了。啊!那可爱的秋天终于来了。

秋天来到了果园里,果园里五颜六色,像奏响了一曲热烈的交响乐。柿子弯下腰鞠了一个躬,压得枝头快要折断了;石榴妹妹乐开花了,露出了白白的牙齿;硕大的苹果挂满了枝头,露出甜甜的笑容,或羞涩,或豪放。

秋天来到了农田里,玉米可高兴了,它特意换了一件金色的新衣,咧开嘴笑了,露出满口金黄的牙齿;西红柿为了让自己更漂亮,便把口红涂在了脸上;土豆的兴奋也许太高了,把它那绿色的嘴巴笑破了,露出了黄色的舌头。

秋天,真是个丰收的季节,我喜欢这独一无二、灿烂辉煌的金秋景色。Ⅱ 读素材 · 善积累1.课本素材

【点击文本】 1948年,朱自清教授身患严重的胃病,他每月的薪水仅够买3袋面粉,全家12口人吃饭都不够,更无钱治病。当时,国民党勾结美国,发动内战;美国又执行扶助日本的政策。朱自清毅然在“抗议美国扶日政策并拒绝领美援面粉”的宣言书上签了名,并说:“宁可贫病而死,也不接受这种侮辱性的施舍。”8月12日,朱自清贫病交加,在北京逝世。临终前,他嘱咐夫人:“我是在拒绝领取美援面粉的文件上签过名的,我们家以后不买国民党配给的美国面粉。”【运用示例】 “贫贱不能移”的骨气在朱自清身上体现得淋漓尽致。一身重病,宁可饿死也不领美国的“救济粮”,不仅是高贵人格的表现,更是国格的表现。顾炎武说:“国家兴亡,匹夫有责。”每当中华民族处于危急存亡之际,古往今来多少仁人志士舍生取义、浴血奋战。汉代使节苏武为保民族气节,“徙武北海上无人处”,仍然大义凛然、宁死不屈;宋末名将文天祥面对元军,身处“境界危恶,层见错出”而视“死固付之度外矣”,其正气震古烁今;销烟英雄林则徐敢冒天下之大不韪,发出“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的民族强音;近代民主革命烈士秋瑾,巾帼不让须眉,为家为国“一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”。2.课外素材

孙天帅拒绝下跪

1995年3月,孙天帅打工所在公司——珠海瑞进电子有限公司,一位中国女员工因过度疲劳在工作台上打盹,为惩罚这名“违规”女工的行为,外商女老板金珍仙突然让正在生产线上拼命干活的全体中国员工站队集合,大发雷霆地要求每个中国劳工双手举起做投降状,然后就地跪下,并声称若有一人不从就罚其余人“永远跪着上班”。许多工人迫于无奈,犹豫中淌着泪水跪下了……但来自河南南阳的打工仔孙天帅就在工友们一个接一个跪下时,却像青松般一动不动地挺立在原地。“跪下!”女老板向他凶狠地咆哮。“请问,我为什么要跪下?”孙天帅强压住心头的愤怒。“不跪你就滚蛋!”“我是中国人,死也不在洋老板面前跪下!”孙天帅昂首挺胸,甩下每月1 300元的饭碗,大步从韩国女老板身边走过,并且永远离开了那块耻辱的地方。孙天帅,这位“不跪的中国人”,从此成了千千万万“打工族”传颂的英雄,被亿万同胞称道。【选材感言】 孙天帅身上所表现出来的不仅仅是“士可杀不可辱”的气概,更是中国人不畏强暴、毅然捍卫自身利益和尊严的爱国主义精神的鲜明写照。也应了孟子那句话:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”Ⅲ 读美文 · 会赏析冬 天

朱自清

说起冬天,忽然想到豆腐。是一“小洋锅”(铝锅)白煮豆腐,热腾腾的。水滚着,像好些鱼眼睛,一小块一小块豆腐养在里面,嫩而滑,仿佛反穿的白狐大衣。锅在“洋炉子”(煤油不打气炉)上,和炉子都熏得乌黑乌黑,越显出豆腐的白。这是晚上,屋子老了,虽点着“洋灯”,也还是阴暗。围着桌子坐的是父亲跟我们哥儿三个。“洋炉子”太高了,父亲得常常站起来,微微地仰着脸,觑着眼睛,从氤氲的热气里伸进筷子,夹起豆腐,一一地放在我们的酱油碟里。我们有时也自己动手,但炉子实在太高了,总还是坐享其成的多。这并不是吃饭,只是玩儿。父亲说晚上冷,吃了大家暖和些。我们都喜欢这种白水豆腐;一上桌就眼巴巴望着那锅,等着那热气,等着热气里从父亲筷子上掉下来的豆腐。又是冬天,记得是阴历十一月十六晚上,跟S君P君在西湖里坐小划子。S君刚到杭州教书,事先来信说:“我们要游西湖,不管它是冬天。”那晚月色真好,现在想起来还像照在身上。本来前一晚是“月当头”;也许十一月的月亮真有些特别吧。那时九点多了,湖上似乎只有我们一只划子。有点风,月光照着软软的水波;当间那一溜儿反光,像新砑的银子。湖上的山只剩了淡淡的影子。山下偶尔有一两星灯火。S君口占两句诗道:“数星灯火认渔村,淡墨轻描远黛痕。”我们都不大说话,只有均匀的桨声。我渐渐地快睡着了。P君“喂”了一下,才抬起眼皮,看见他在微笑。船夫问要不要上净寺去;是阿弥陀佛生日,那边蛮热闹的。到了寺里,殿上灯烛辉煌,满是佛婆念佛的声音,好像醒了一场梦。这已是十多年前的事了,S君还常常通着信,P君听说转变了好几次,前年是在一个特税局里收特税了,以后便没有消息。

在台州过了一个冬天,一家四口子。台州是个山城,可以说在一个大谷里。只有一条二里长的大街。别的路上白天简直不大见人;晚上一片漆黑。偶尔人家窗户里透出一点灯光,还有走路的拿着的火把;但那是少极了。我们住在山脚下。有的是山上松林里的风声,跟天上一只两只的鸟影。夏末到那里,春初便走,却好像老在过着冬天似的;可是即便真冬天也并不冷。我们住在楼上,书房临着大路;路上有人说话,可以清清楚楚地听见。但因为走路的人太少了,间或有点说话的声音,听起来还只当远风送来的,想不到就在窗外。我们是外路人,除上学校去之外,常只在家里坐着。妻也惯了那寂寞,只和我们爷儿们守着。外边虽老是冬天,家里却老是春天。有一回我上街去,回来的时候,楼下厨房的大方窗开着,并排地挨着她们母子三个;三张脸都带着天真微笑地向着我。似乎台州空空的,只有我们四人;天地空空的,也只有我们四人。那时是民国十年,妻刚从家里出来,满自在。现在她死了快四年了,我却老记着她那微笑的影子。

无论怎么冷,大风大雪,想到这些,我心上总是温暖的。【读后启悟】 《冬天》运用蒙太奇的方法,将长焦、广角、短镜头揉在一起对准一幅幅不同的冬景,推出、摇近、定格、幻化,使画面中的景色与人物深浅有致,远近相间,动静结合,虚实掩映,营造出“冬天里的春天”的意境和氛围,展现了人间亲情、友情、爱情永恒这一主题,是文与画合一的佳作。Ⅳ 读国学 · 厚素养传统文化与核心价值观关系之五——自由(1)

1.[名句]从心所欲不逾矩。——《论语·为政》

[译文]任凭自己的心意行动,却不超出一定界限。

[解读]孔子将自己一生归纳为六个阶段:“吾十有五而志于学。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。六十而耳顺。七十而从心所欲不逾矩。”从早年孜孜求学,到壮年立身,中年有所成就,晚年感悟哲理,既是不同阶段,也是递进层次。最终的人生境界,即是既得到了生命的自由,又遵循准则与标准,实现了自我与外界、主观与客观的高度融合统一。这一至高的修为,是古往今来仁人志士追求企及的目标。明朝大臣张居正给万历皇帝讲《论语》时,就解释道:“无所持循而自然不越于规矩法度之外,盖庶几乎浑化而无迹者矣。”认为孔子此言,实现了让自我的尺度与社会的尺度合拍、齐一,外在的秩序已经完全内化为内心的信念,达到了自由的化境。2.[名句]大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,止于所不可不止。

——北宋·苏轼《答谢民师书》

[译文]就像云的飘浮变幻、水的不羁流动一样,最开始没有固定的形态,但往往都在应当顺畅发展的时候顺畅发展,在必须停止的时候就自然停止。

[解读]苏轼此语本意是指写文章在该铺陈的地方就应浓墨重彩、大笔挥洒,在该简略的地方则惜墨如金、适可而止;后人将之引申为事物应当顺应本性,自然流畅,自由自在,不受拘束,遵循本身规律而发展。文学创作需要自由,才能充分展现作家不同的个性,使作品呈现多姿多彩的面貌;人的发展同样需要一定的自由空间,若处处加以限制,无异于揠苗助长,反而对其形成不必要的干扰,产生反效果。然而,“当行”“当止”,说明自由同样存在着事物内在规律对自身的约束。把握规律,尊重规律,事物才能获得良好进步。

2.分析写景手法,领悟情景交融的特点,赏析语言艺术。预读先学多读厚积品读研析内容索引预读先学一、音正形准

1.给下列加颜色的字注音

(1)单音字Ⅰ 语言知识强化①煤屑( )

②踱步( )

③霎时( )

④幽僻( )⑤船棹( )

⑥鹢首( )

⑦蓊蓊郁郁( )

⑧敛裾( )xièduóshàpìzhàoyì wěnɡjū(2)多音字①曲曲折( )

元曲( )②脉脉脉含情( )

脉络( )③纤纤细( )

拉纤( )④颤颤动( )

颤栗( )qūqǔmòmàixiānqiànchànzhàn⑤荷荷叶( )

电荷( )⑥娜袅娜( )

安娜( )héhènuónà2.给下列形似字组词(1)裾( )

倨( )

据( )(2)惦( )

掂( )

踮( )敛裾前倨后恭惦记掂量占据踮脚(3)棹( )

悼( )

淖( )(4)缀( )

辍( )

啜( )船棹悼念点缀辍学泥淖啜泣二、词语积累

1.理解运用(1)斑驳:________________________________________________

(2)参差:_____________________________

(3)丰姿:_______________

(4)风流:__________________________

(5)袅娜:____________

(6)田田:____________________原指一种颜色中杂有别的颜色,文中有深浅不一的意思。长短、高低、大小不齐;不一致。美好的风度姿态。文中指跟男女间情爱有关的。柔美的样子。形容荷叶相连的样子。(7)弥望:__________

(8)宛然:______

(9)蓊蓊郁郁:____________________

(10)妖童媛女:________________________充满视野。仿佛。形容树木茂盛的样子。艳丽的少男和美貌的少女。对点小测判断下列加颜色词语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)学生的学习水平参差不齐,老师的教学要尽可能做到因材施教。

( )

(2)王爷爷想念他的儿子,在弥望之际还念着儿子的名字。( )×答案 应为“弥留”。√(3)来到这片蓊蓊郁郁的林子,我的心豁然开朗。( )√2.辨词填空

(1)风致·风韵·风流

风致:a.美好的容貌和举止;b.风味,风趣。

风韵:a.风度神韵(多用于女子);b.指诗文书画的风格、韵味。

风流:a.有功绩而又有文采的,英俊杰出的;b.指有才学而不拘礼法;c.指跟男女间情爱有关的;d.轻浮放荡。

①魏晋时期的_____名士,他们的卓尔不群,他们的特立独行,很容易俘获我们的目光。

②林顺穿着老妈给她买的礼服站在镜子前,别有一番楚楚动人的_____。

③阿宝演唱的《信天游》,在保留原有的民族韵味的基础上,还加入了许多现代元素,令这首老歌别有一番_____。风流风韵风致(2)受用·消受

受用:a.享用,得益;b.身心舒服(多用于否定式)。

消受:a.享受,受用(多用于否定式);b.忍受,禁受。

①奥运冠军的超长、超重训练,那可是一般人_____不起的。

②勤学苦练,学会一门手艺,终身_____不尽。消受受用三、名言警句

描写“月”的古诗句

1.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?——王建《十五夜望月》

2.举杯邀明月,对影成三人。——李白《月下独酌》

3.戍鼓断人行,秋边一雁声。露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫《月夜忆舍弟》

4.海上生明月,天涯共此时。——张九龄《望月怀远》

5.我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

——李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》Ⅱ 文本常识积累一、作者简介

朱自清(1898—1948),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦,江苏扬州人,原籍浙江绍兴,现代著名散文作家、诗人、学者、民主战士。1925年,朱自清任清华大学中文系教授,开始从事文学研究,创作方面则转以散文为主。其散文朴素缜密、清隽沉郁、语言洗练、文笔清丽,极富有真情实感。主要作品有《踪迹》、《背影》、《欧游杂记》等。二、背景展示

《荷塘月色》写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住在清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。这一年中国接连发生了“四一二”和“七一五”反革命大屠杀,“白色恐怖”笼罩着中国大地。朱自清处于苦闷彷徨中,他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”(《哪里走》),但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”(《忆佩弦》)。但是朱自清毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。在《一封信》中他表白说:“这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。……心里是一团乱麻,也可说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”《荷塘月色》正是作者想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照,表达了他面对这一黑暗现实的悲愤、不满而又对现实无法理解的苦闷与彷徨的心情。三、文体知识

散 文

散文,是一种自由灵活、文情并茂的文学体裁。题材广泛,可以写真人真事,也可虚拟加工;行文自由,任意挥洒,如行云流水;结构布局,不拘一格、分合自如;注重文采,或质朴清新,或斑斓绚丽,给人以艺术的美感。

散文这个名称,随着文学的发展,其含义和范围也在不断地演变:我国古代把与韵文、骈体文相对的散体文章称为“散文”,即除诗、词、曲、赋之外,不论是文学作品还是非文学作品,都一概称之为散文;现代的散文指除诗歌、戏剧、小说外的文学作品,包括杂文、随笔、报告文学等。散文的特点是“形散而神不散”。按文章的内容和性质,散文可以分为叙事散文、抒情散文、写景散文、哲理散文。品读研析课堂导语那弥望的田田的叶子,那袅娜的羞涩的花朵,那缕缕的清香,那凝碧的波痕,那脉脉的流水,那薄薄的青雾,那淡淡的月影,那柔和的月光,那光与影的和谐的旋律,以及诗一样的语言、淡雅朦胧的意境,使人如沐春风、心旷神怡。让我们循着作者的游踪,一起去欣赏月下静谧的荷塘,一起陶醉于柔情、恬淡、朦胧、超然的荷塘月色中……Ⅰ 通读——整体感知答案文章在描写荷塘上和荷塘四周的景象时,分别用了何种描写手法?请在图中①②处填出,每处限定4个字。答案 ①正面描写

②侧面烘托Ⅱ 深读——重点探究1.作者描写了哪些景物?这些景物各有什么特点?作者的情绪随着景物的转换发生了怎样的变化?答案答案 (1)小煤屑路——幽僻、寂寞;荷塘四面的树木——蓊蓊郁郁、阴森森;荷叶——繁密,出水高,亭亭玉立;荷花——姿态各异,尽显秀色;荷香——随风飘荡,不绝如缕;荷叶的波动——疾如闪电;月光——清幽,如流水;青雾——薄如轻纱;云——淡淡的;树影——奇形异状,如画如乐;树缝灯光——没精打采;蛙叫蝉鸣——最为热闹。总之,写出了荷塘四周和荷塘当中的各种景物,其中以写荷塘中的景物为主,写出了月下荷塘的清幽、朦胧、恬静之美。

(2)作者情绪发展线索:“心里颇不宁静”→淡淡的月光下,“像超出了平常的自己”,“便觉是个自由的人”→在自然美景中,有淡淡的喜悦→发出“我什么也没有”的慨叹→惦念江南,欲超脱而不可得。答案2.第四段依次写了什么?是怎样写的?答案 (1)先写茂密的荷叶,再写多姿多态的荷花以及阵阵传来的荷香,最后写叶子和花的一丝颤动和脉脉的流水。

(2)①按照驻足观察的顺序,视线由近及远、由上而下。

②动静结合。叶子像“舞女的裙”,花“袅娜”、“羞涩”,像人一样娇美,写出了静态美。叶子“有一丝的颤动”,化为“一道凝碧的波痕”,写出了动态美。

③多种感官并用。荷叶、荷花、荷波是视觉形象,荷香是嗅觉形象,微风是触觉形象。答案3.文章第五段,作者从哪几个方面写了月色?试作分析。答案 文章从多个角度、多个层面描绘了荷塘上的月色。

(1)以流水作比,月辉照耀一泻无余的景象。

(2)通过雾写月光:“薄薄的青雾”,雾的轻飘状。

(3)通过荷花与荷叶写月色的朦胧,“仿佛在牛乳中洗过一样”、“又像笼着轻纱的梦”描绘荷叶、荷花安谧和恬静的情状。

(4)以树影写月色:画,浓淡适宜。

(5)通过光与影的和谐写月色:和谐的旋律。答案4.通感又叫“移觉”,就是用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、挪移转换,使意象更为活泼、新奇的一种修辞手法。试分析下列运用通感的句子具有怎样的艺术效果。

(1)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。答案 “缕缕清香”是嗅觉描写,写出香之可感、香味之纯;“远处高楼上渺茫的歌声”是听觉描写,用听觉来写嗅觉,真切、新奇,给人以悠长、醉心之感。答案(2)但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。答案 运用通感,由视觉向听觉转移。月的光华和阴影用“名曲”来形容,表明了光与影的和谐与小提琴演奏的名曲一样悠扬、优美,烘托出一种温馨、幽雅的氛围,给读者以联想和想象,将人带入一种幻境。答案5.分析下列句子中加颜色词语的妙处。

(1)月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。答案 人本来是感觉不到月光在动的。“泻”字呼应“流水”,是喻体的自然延伸,表现出月光由上而下透射的情态,月光好像动起来了;再配上形容词“静静”,更增加了月光流动的静谧感。答案(2)薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。答案 “浮”字不但表现了雾的薄和轻,而且暗示了它在荷塘上方不太高的地方悬浮着。青青的叶色可以透过“薄薄”的雾气看出来,似乎雾也被染青,故称“青雾”,这样的雾才像“轻纱”。“笼”字写雾的轻、薄、透、柔的质感和动势,正合“轻纱”的妙喻,写尽梦境的迷离朦胧之感。答案(3)高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。答案 “落下”显得沉重,表现出“黑影”浓重的色调和质感。“画”字写杨柳影子的柔美线条如同美丽的图画。作者对杨柳有好感,因此用“倩影”形容它。但作者没有忘掉月光,是月光像一位高明的画师在荷叶上画出杨柳的倩影。因此,“画”字也是对月光的赞美。答案Ⅲ 延读——思维拓展有人说:“尽管《荷塘月色》写得漂亮,然而我们读后总觉得不满足,文章好像缺乏了一个东西——挣扎和战斗的力量。”因为“作者写这篇散文的年代,我们正经历着翻天覆地的流血革命,而作者却在荷塘月色中夜游”。你同意这一观点吗?请阐述理由。答案 (示例)不同意。文学作品可以直接反映那个时代,也可间接反映那个时代。《荷塘月色》正是间接反映时代的作品,它同样有“挣扎和战斗的力量”。作者虽未直接参与革命行动,但他通过这篇文章真切而典型地体现了那个风雨如磐的时代给人的压抑和苦闷,表现了那个时代所有正直知识分子的苦闷和彷徨以及他在那个时代的特别体验和思考,艺术地昭告了他那坚守荷花般“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的品格节操、不与黑暗势力同流合污的人生抉择、美好信念与誓言。多读厚积Ⅰ 读技法 · 勤练笔如何运用通感

《荷塘月色》中有两处运用了通感,第一处是用来描写荷香:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”这一句把本是通过嗅觉得到的“清香”比喻成“歌声”,而“歌声”是人们通过听觉获得的,作者将嗅觉和听觉有机地融为一体,便使迷人的境界增添了无限的韵致,迷离精妙,令人情动神摇。第二处是用来描写月下的荷塘:“塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。”这一句巧妙地将光和影、明与暗的组合比喻成和谐的音乐,把视觉形象转化为听觉形象,将月下荷塘的和谐之美表现得恰到好处,淡淡的喜悦之情溢于言表。【技巧点拨】

通感修辞格又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。【迁移运用】

请运用通感手法写一个描写秋天景象的片段。200字左右。答案答案 (示例)时光不停地向前流去,天气渐渐地凉爽起来,吵人的蝉声被秋天吹散了。啊!那可爱的秋天终于来了。

秋天来到了果园里,果园里五颜六色,像奏响了一曲热烈的交响乐。柿子弯下腰鞠了一个躬,压得枝头快要折断了;石榴妹妹乐开花了,露出了白白的牙齿;硕大的苹果挂满了枝头,露出甜甜的笑容,或羞涩,或豪放。

秋天来到了农田里,玉米可高兴了,它特意换了一件金色的新衣,咧开嘴笑了,露出满口金黄的牙齿;西红柿为了让自己更漂亮,便把口红涂在了脸上;土豆的兴奋也许太高了,把它那绿色的嘴巴笑破了,露出了黄色的舌头。

秋天,真是个丰收的季节,我喜欢这独一无二、灿烂辉煌的金秋景色。Ⅱ 读素材 · 善积累1.课本素材

【点击文本】 1948年,朱自清教授身患严重的胃病,他每月的薪水仅够买3袋面粉,全家12口人吃饭都不够,更无钱治病。当时,国民党勾结美国,发动内战;美国又执行扶助日本的政策。朱自清毅然在“抗议美国扶日政策并拒绝领美援面粉”的宣言书上签了名,并说:“宁可贫病而死,也不接受这种侮辱性的施舍。”8月12日,朱自清贫病交加,在北京逝世。临终前,他嘱咐夫人:“我是在拒绝领取美援面粉的文件上签过名的,我们家以后不买国民党配给的美国面粉。”【运用示例】 “贫贱不能移”的骨气在朱自清身上体现得淋漓尽致。一身重病,宁可饿死也不领美国的“救济粮”,不仅是高贵人格的表现,更是国格的表现。顾炎武说:“国家兴亡,匹夫有责。”每当中华民族处于危急存亡之际,古往今来多少仁人志士舍生取义、浴血奋战。汉代使节苏武为保民族气节,“徙武北海上无人处”,仍然大义凛然、宁死不屈;宋末名将文天祥面对元军,身处“境界危恶,层见错出”而视“死固付之度外矣”,其正气震古烁今;销烟英雄林则徐敢冒天下之大不韪,发出“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的民族强音;近代民主革命烈士秋瑾,巾帼不让须眉,为家为国“一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”。2.课外素材

孙天帅拒绝下跪

1995年3月,孙天帅打工所在公司——珠海瑞进电子有限公司,一位中国女员工因过度疲劳在工作台上打盹,为惩罚这名“违规”女工的行为,外商女老板金珍仙突然让正在生产线上拼命干活的全体中国员工站队集合,大发雷霆地要求每个中国劳工双手举起做投降状,然后就地跪下,并声称若有一人不从就罚其余人“永远跪着上班”。许多工人迫于无奈,犹豫中淌着泪水跪下了……但来自河南南阳的打工仔孙天帅就在工友们一个接一个跪下时,却像青松般一动不动地挺立在原地。“跪下!”女老板向他凶狠地咆哮。“请问,我为什么要跪下?”孙天帅强压住心头的愤怒。“不跪你就滚蛋!”“我是中国人,死也不在洋老板面前跪下!”孙天帅昂首挺胸,甩下每月1 300元的饭碗,大步从韩国女老板身边走过,并且永远离开了那块耻辱的地方。孙天帅,这位“不跪的中国人”,从此成了千千万万“打工族”传颂的英雄,被亿万同胞称道。【选材感言】 孙天帅身上所表现出来的不仅仅是“士可杀不可辱”的气概,更是中国人不畏强暴、毅然捍卫自身利益和尊严的爱国主义精神的鲜明写照。也应了孟子那句话:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”Ⅲ 读美文 · 会赏析冬 天

朱自清

说起冬天,忽然想到豆腐。是一“小洋锅”(铝锅)白煮豆腐,热腾腾的。水滚着,像好些鱼眼睛,一小块一小块豆腐养在里面,嫩而滑,仿佛反穿的白狐大衣。锅在“洋炉子”(煤油不打气炉)上,和炉子都熏得乌黑乌黑,越显出豆腐的白。这是晚上,屋子老了,虽点着“洋灯”,也还是阴暗。围着桌子坐的是父亲跟我们哥儿三个。“洋炉子”太高了,父亲得常常站起来,微微地仰着脸,觑着眼睛,从氤氲的热气里伸进筷子,夹起豆腐,一一地放在我们的酱油碟里。我们有时也自己动手,但炉子实在太高了,总还是坐享其成的多。这并不是吃饭,只是玩儿。父亲说晚上冷,吃了大家暖和些。我们都喜欢这种白水豆腐;一上桌就眼巴巴望着那锅,等着那热气,等着热气里从父亲筷子上掉下来的豆腐。又是冬天,记得是阴历十一月十六晚上,跟S君P君在西湖里坐小划子。S君刚到杭州教书,事先来信说:“我们要游西湖,不管它是冬天。”那晚月色真好,现在想起来还像照在身上。本来前一晚是“月当头”;也许十一月的月亮真有些特别吧。那时九点多了,湖上似乎只有我们一只划子。有点风,月光照着软软的水波;当间那一溜儿反光,像新砑的银子。湖上的山只剩了淡淡的影子。山下偶尔有一两星灯火。S君口占两句诗道:“数星灯火认渔村,淡墨轻描远黛痕。”我们都不大说话,只有均匀的桨声。我渐渐地快睡着了。P君“喂”了一下,才抬起眼皮,看见他在微笑。船夫问要不要上净寺去;是阿弥陀佛生日,那边蛮热闹的。到了寺里,殿上灯烛辉煌,满是佛婆念佛的声音,好像醒了一场梦。这已是十多年前的事了,S君还常常通着信,P君听说转变了好几次,前年是在一个特税局里收特税了,以后便没有消息。

在台州过了一个冬天,一家四口子。台州是个山城,可以说在一个大谷里。只有一条二里长的大街。别的路上白天简直不大见人;晚上一片漆黑。偶尔人家窗户里透出一点灯光,还有走路的拿着的火把;但那是少极了。我们住在山脚下。有的是山上松林里的风声,跟天上一只两只的鸟影。夏末到那里,春初便走,却好像老在过着冬天似的;可是即便真冬天也并不冷。我们住在楼上,书房临着大路;路上有人说话,可以清清楚楚地听见。但因为走路的人太少了,间或有点说话的声音,听起来还只当远风送来的,想不到就在窗外。我们是外路人,除上学校去之外,常只在家里坐着。妻也惯了那寂寞,只和我们爷儿们守着。外边虽老是冬天,家里却老是春天。有一回我上街去,回来的时候,楼下厨房的大方窗开着,并排地挨着她们母子三个;三张脸都带着天真微笑地向着我。似乎台州空空的,只有我们四人;天地空空的,也只有我们四人。那时是民国十年,妻刚从家里出来,满自在。现在她死了快四年了,我却老记着她那微笑的影子。

无论怎么冷,大风大雪,想到这些,我心上总是温暖的。【读后启悟】 《冬天》运用蒙太奇的方法,将长焦、广角、短镜头揉在一起对准一幅幅不同的冬景,推出、摇近、定格、幻化,使画面中的景色与人物深浅有致,远近相间,动静结合,虚实掩映,营造出“冬天里的春天”的意境和氛围,展现了人间亲情、友情、爱情永恒这一主题,是文与画合一的佳作。Ⅳ 读国学 · 厚素养传统文化与核心价值观关系之五——自由(1)

1.[名句]从心所欲不逾矩。——《论语·为政》

[译文]任凭自己的心意行动,却不超出一定界限。

[解读]孔子将自己一生归纳为六个阶段:“吾十有五而志于学。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。六十而耳顺。七十而从心所欲不逾矩。”从早年孜孜求学,到壮年立身,中年有所成就,晚年感悟哲理,既是不同阶段,也是递进层次。最终的人生境界,即是既得到了生命的自由,又遵循准则与标准,实现了自我与外界、主观与客观的高度融合统一。这一至高的修为,是古往今来仁人志士追求企及的目标。明朝大臣张居正给万历皇帝讲《论语》时,就解释道:“无所持循而自然不越于规矩法度之外,盖庶几乎浑化而无迹者矣。”认为孔子此言,实现了让自我的尺度与社会的尺度合拍、齐一,外在的秩序已经完全内化为内心的信念,达到了自由的化境。2.[名句]大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,止于所不可不止。

——北宋·苏轼《答谢民师书》

[译文]就像云的飘浮变幻、水的不羁流动一样,最开始没有固定的形态,但往往都在应当顺畅发展的时候顺畅发展,在必须停止的时候就自然停止。

[解读]苏轼此语本意是指写文章在该铺陈的地方就应浓墨重彩、大笔挥洒,在该简略的地方则惜墨如金、适可而止;后人将之引申为事物应当顺应本性,自然流畅,自由自在,不受拘束,遵循本身规律而发展。文学创作需要自由,才能充分展现作家不同的个性,使作品呈现多姿多彩的面貌;人的发展同样需要一定的自由空间,若处处加以限制,无异于揠苗助长,反而对其形成不必要的干扰,产生反效果。然而,“当行”“当止”,说明自由同样存在着事物内在规律对自身的约束。把握规律,尊重规律,事物才能获得良好进步。

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》