初中科学中考实验复习学案(共25页,无答案)

文档属性

| 名称 | 初中科学中考实验复习学案(共25页,无答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-07-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

内容:实验复习

难点:实验的掌握

实验一.物质密度的测量(重点:公式运用和误差分析)

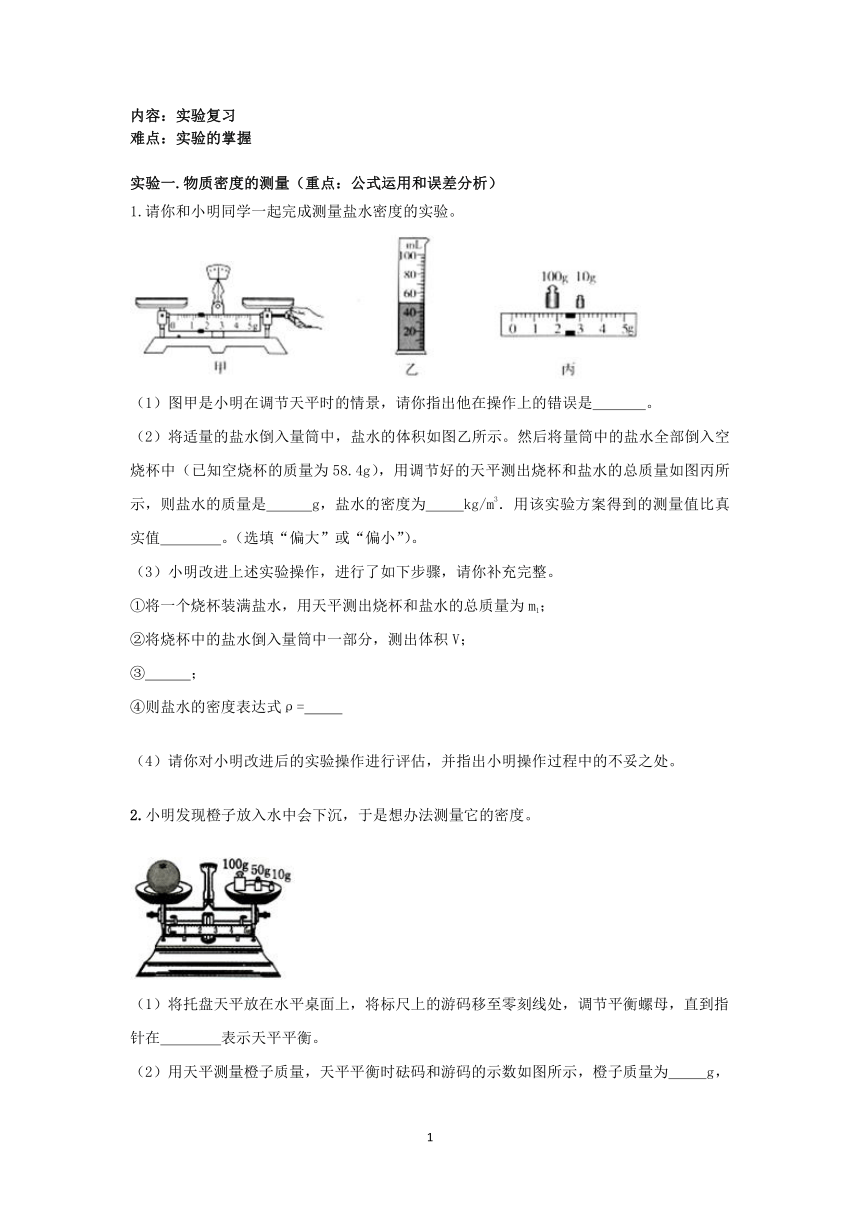

1.请你和小明同学一起完成测量盐水密度的实验。

(1)图甲是小明在调节天平时的情景,请你指出他在操作上的错误是 游码未移至标尺的零刻度线处

。

(2)将适量的盐水倒入量筒中,盐水的体积如图乙所示。然后将量筒中的盐水全部倒入空烧杯中(已知空烧杯的质量为58.4g),用调节好的天平测出烧杯和盐水的总质量如图丙所示,则盐水的质量是 54

g,盐水的密度为 1.08×103

kg/m3.用该实验方案得到的测量值比真实值 偏小

。(选填“偏大”或“偏小”)。

(3)小明改进上述实验操作,进行了如下步骤,请你补充完整。

①将一个烧杯装满盐水,用天平测出烧杯和盐水的总质量为m1;

②将烧杯中的盐水倒入量筒中一部分,测出体积V;

③ 用天平测出烧杯和剩余盐水的总质量为m2

;

④则盐水的密度表达式ρ=

(4)请你对小明改进后的实验操作进行评估,并指出小明操作过程中的不妥之处。

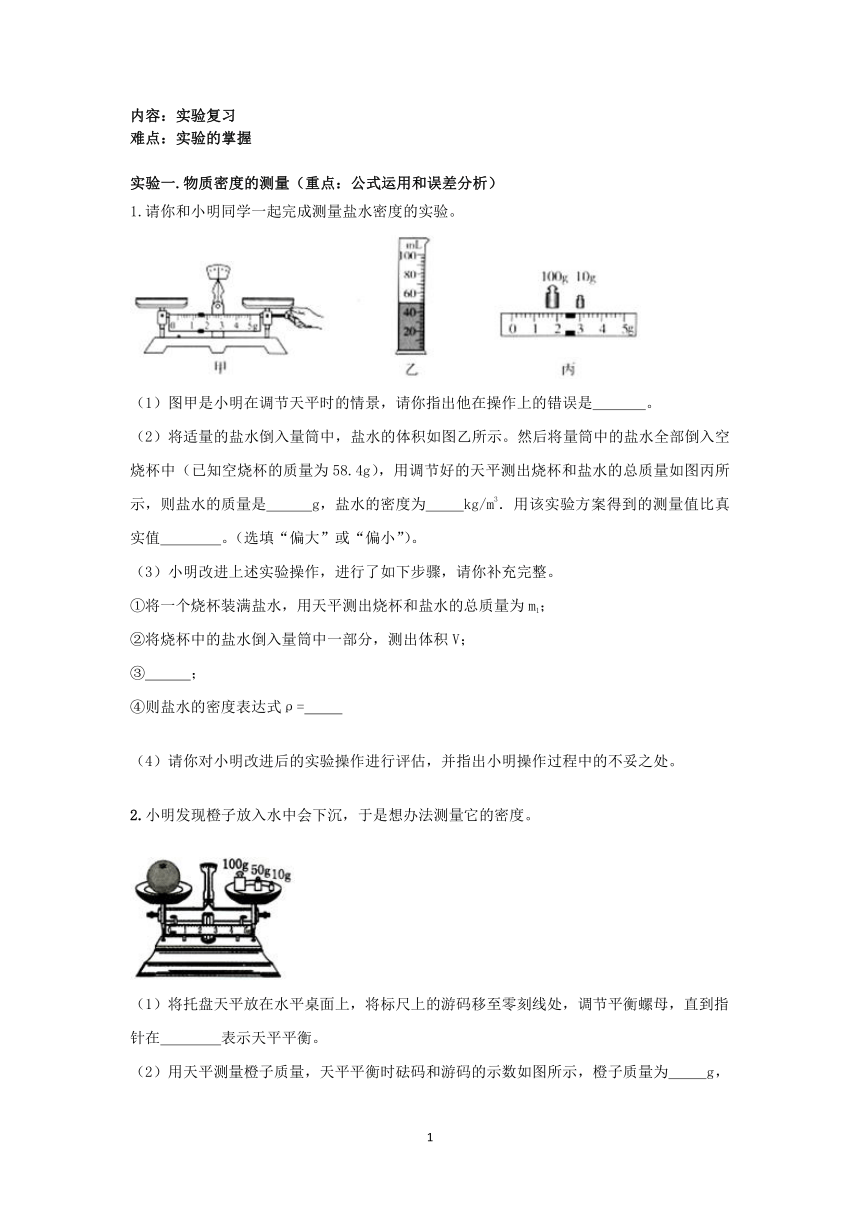

2.小明发现橙子放入水中会下沉,于是想办法测量它的密度。

(1)将托盘天平放在水平桌面上,将标尺上的游码移至零刻线处,调节平衡螺母,直到指针在 分度盘中央

表示天平平衡。

(2)用天平测量橙子质量,天平平衡时砝码和游码的示数如图所示,橙子质量为 162

g,小明利用排水法测得橙子的体积为150cm3,则橙子的密度是 1.08×103

kg/m3。

(3)做实验时,小明若先用排水法测出橙子的体积,接着用天平测出橙子质量,这样测得的密度值将比真实值 偏大

?(选填“偏大”或“偏小”)

(4)小亮不用天平,利用弹簧测力计、细线、盛有水的大烧杯等器材,也巧妙测出了橙子的密度。(水的密度用ρ水表示)

①用弹簧测力计测出橙子的重力G。

②用弹簧测力计提着橙子缓慢浸入水中,直到橙子 浸没水中

,读出弹簧测力计的示数F。

③橙子密度的表达式为 。(用测出的物理量和已知量的符号表示)

实验二. 运动和力

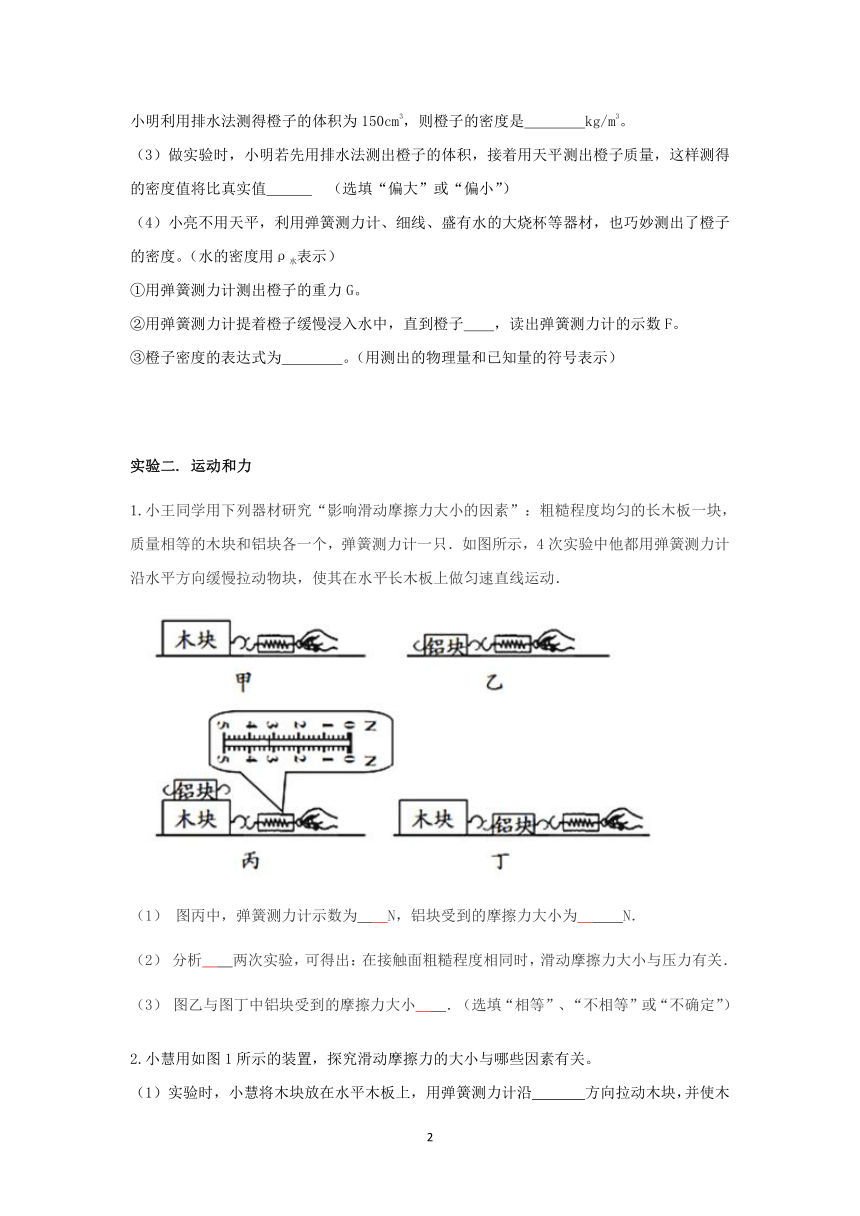

1.小王同学用下列器材研究“影响滑动摩擦力大小的因素”:粗糙程度均匀的长木板一块,质量相等的木块和铝块各一个,弹簧测力计一只.如图所示,4次实验中他都用弹簧测力计沿水平方向缓慢拉动物块,使其在水平长木板上做匀速直线运动.

(1) 图丙中,弹簧测力计示数为 ?N,铝块受到的摩擦力大小为?? N.

(2) 分析??两次实验,可得出:在接触面粗糙程度相同时,滑动摩擦力大小与压力有关.

(3) 图乙与图丁中铝块受到的摩擦力大小??.(选填“相等”、“不相等”或“不确定”)

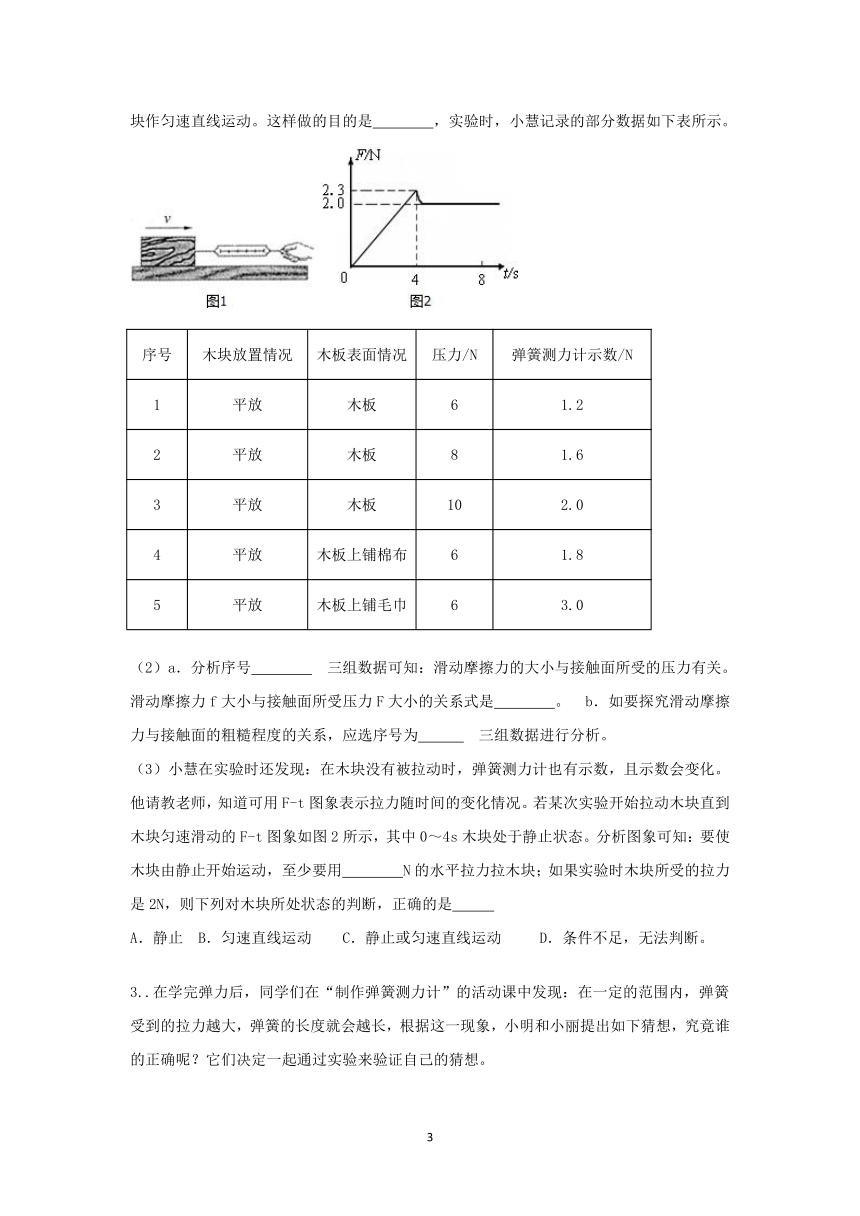

2.小慧用如图1所示的装置,探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关。

(1)实验时,小慧将木块放在水平木板上,用弹簧测力计沿 水平

方向拉动木块,并使木块作匀速直线运动。这样做的目的是 使拉力和摩擦力成为一对平衡力

,实验时,小慧记录的部分数据如下表所示。

序号 木块放置情况 木板表面情况 压力/N 弹簧测力计示数/N

1 平放 木板 6 1.2

2 平放 木板 8 1.6

3 平放 木板 10 2.0

4 平放 木板上铺棉布 6 1.8

5 平放 木板上铺毛巾 6 3.0

(2)a.分析序号 1、2、3

?三组数据可知:滑动摩擦力的大小与接触面所受的压力有关。滑动摩擦力f大小与接触面所受压力F大小的关系式是 f=0.2F

。?b.如要探究滑动摩擦力与接触面的粗糙程度的关系,应选序号为 1、4、5

?三组数据进行分析。

(3)小慧在实验时还发现:在木块没有被拉动时,弹簧测力计也有示数,且示数会变化。他请教老师,知道可用F-t图象表示拉力随时间的变化情况。若某次实验开始拉动木块直到木块匀速滑动的F-t图象如图2所示,其中0~4s木块处于静止状态。分析图象可知:要使木块由静止开始运动,至少要用 2.3

N的水平拉力拉木块;如果实验时木块所受的拉力是2N,则下列对木块所处状态的判断,正确的是 C

A.静止?B.匀速直线运动??C.静止或匀速直线运动 ?D.条件不足,无法判断。

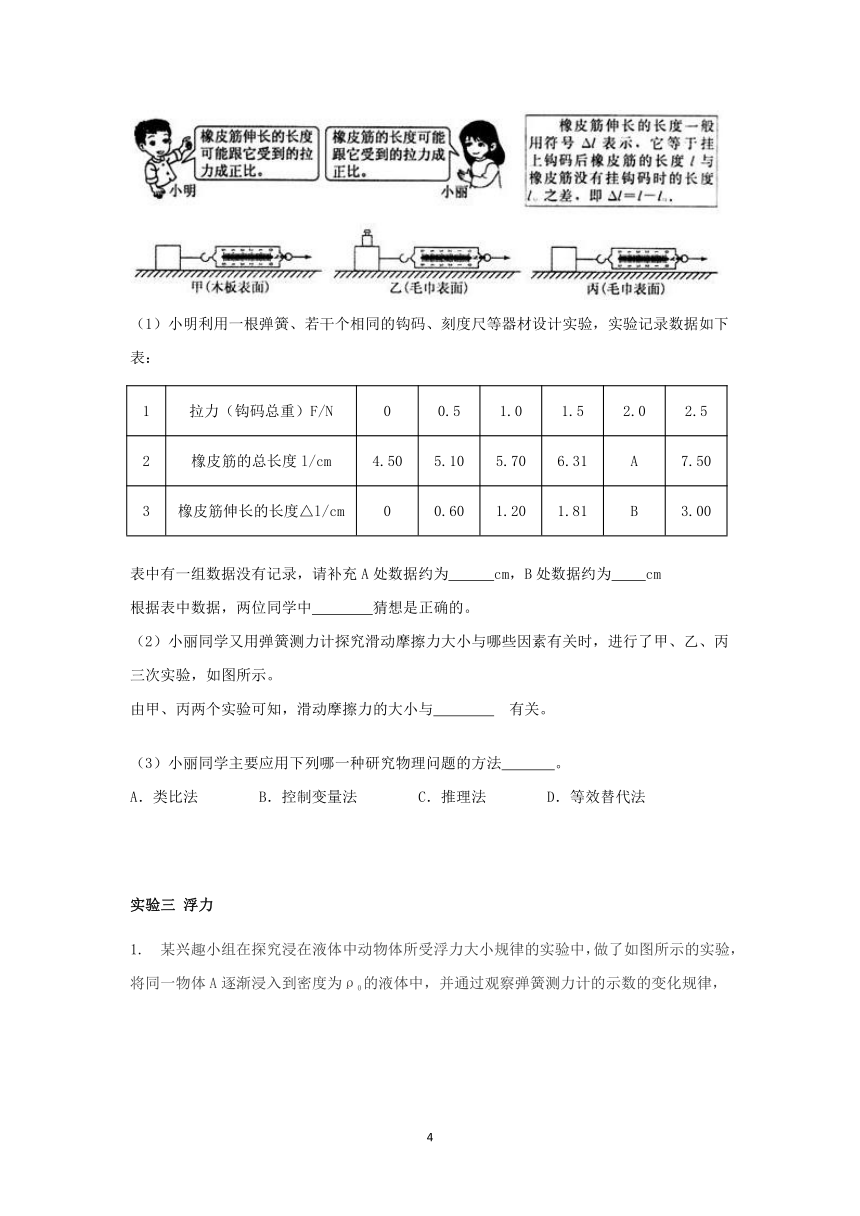

3..在学完弹力后,同学们在“制作弹簧测力计”的活动课中发现:在一定的范围内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的长度就会越长,根据这一现象,小明和小丽提出如下猜想,究竟谁的正确呢?它们决定一起通过实验来验证自己的猜想。

(1)小明利用一根弹簧、若干个相同的钩码、刻度尺等器材设计实验,实验记录数据如下表:

1 拉力(钩码总重)F/N 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

2 橡皮筋的总长度l/cm 4.50 5.10 5.70 6.31 A 7.50

3 橡皮筋伸长的长度△l/cm 0 0.60 1.20 1.81 B 3.00

表中有一组数据没有记录,请补充A处数据约为 6.91

cm,B处数据约为 2.41

cm

根据表中数据,两位同学中 小明

猜想是正确的。

(2)小丽同学又用弹簧测力计探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关时,进行了甲、乙、丙三次实验,如图所示。

由甲、丙两个实验可知,滑动摩擦力的大小与 ?接触面粗糙程度

有关。

(3)小丽同学主要应用下列哪一种研究物理问题的方法 B

。

A.类比法????B.控制变量法????C.推理法????D.等效替代法

实验三 浮力

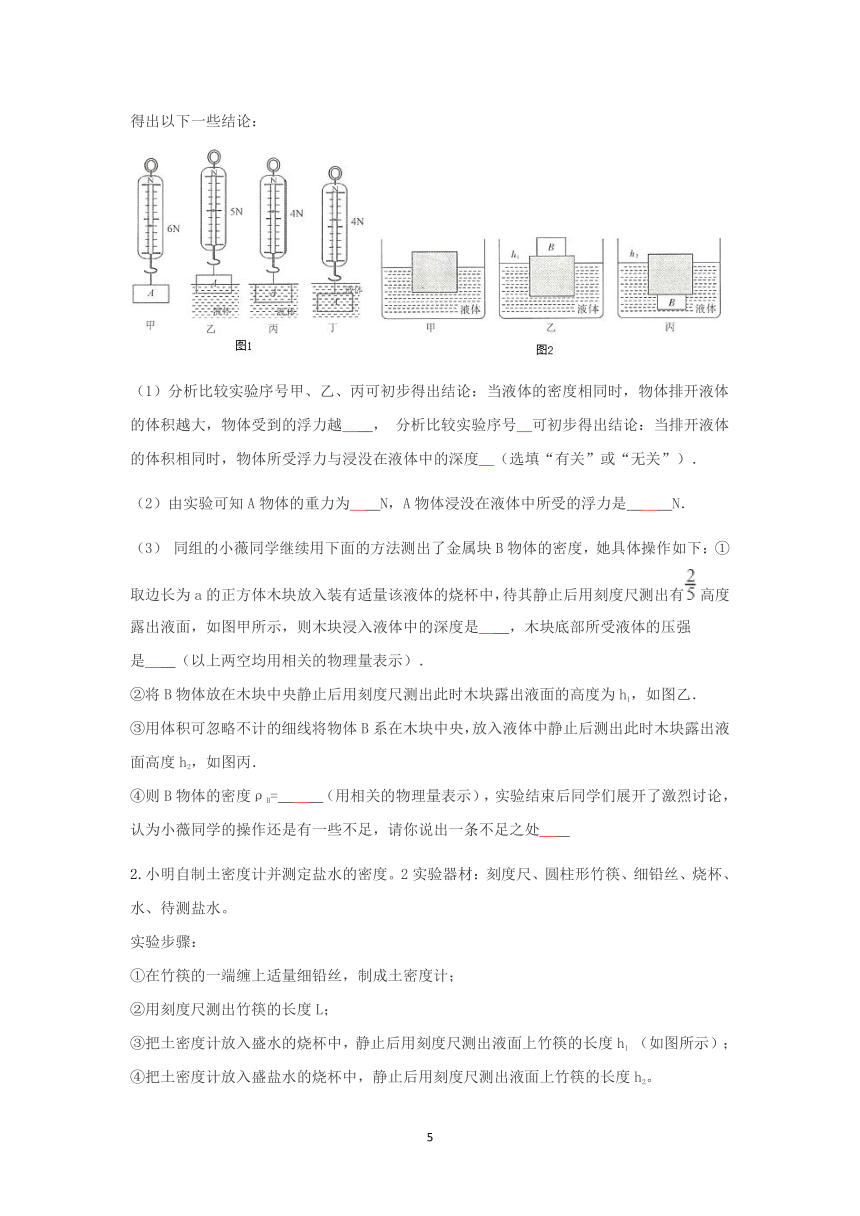

1.?某兴趣小组在探究浸在液体中动物体所受浮力大小规律的实验中,做了如图所示的实验,将同一物体A逐渐浸入到密度为ρ0的液体中,并通过观察弹簧测力计的示数的变化规律,得出以下一些结论:

(1)分析比较实验序号甲、乙、丙可初步得出结论:当液体的密度相同时,物体排开液体的体积越大,物体受到的浮力越??, 分析比较实验序号?可初步得出结论:当排开液体的体积相同时,物体所受浮力与浸没在液体中的深度?(选填“有关”或“无关”).

(2)由实验可知A物体的重力为??N,A物体浸没在液体中所受的浮力是 ??N.

(3) 同组的小薇同学继续用下面的方法测出了金属块B物体的密度,她具体操作如下:①取边长为a的正方体木块放入装有适量该液体的烧杯中,待其静止后用刻度尺测出有高度露出液面,如图甲所示,则木块浸入液体中的深度是??,木块底部所受液体的压强是??(以上两空均用相关的物理量表示).

②将B物体放在木块中央静止后用刻度尺测出此时木块露出液面的高度为h1,如图乙.

③用体积可忽略不计的细线将物体B系在木块中央,放入液体中静止后测出此时木块露出液面高度h2,如图丙.

④则B物体的密度ρB= ??(用相关的物理量表示),实验结束后同学们展开了激烈讨论,认为小薇同学的操作还是有一些不足,请你说出一条不足之处??

2.小明自制土密度计并测定盐水的密度。2实验器材:刻度尺、圆柱形竹筷、细铅丝、烧杯、水、待测盐水。

实验步骤:

①在竹筷的一端缠上适量细铅丝,制成土密度计;

②用刻度尺测出竹筷的长度L;

③把土密度计放入盛水的烧杯中,静止后用刻度尺测出液面上竹筷的长度h1?(如图所示);

④把土密度计放入盛盐水的烧杯中,静止后用刻度尺测出液面上竹筷的长度h2。

请将上面实验步骤补充完整并回答下列问题:

(1) 竹筷一端缠上铅丝,是为了?。

(2) 被测液体的密度越大时,密度计排开液体的体积?(选填“越小”、“越大”或“不变”,下同),所受液体的浮力?。

(3) 被测盐水的密度表达式:ρ盐水=?(请用符号表示,不计铅丝体积)。

(4) 小明计算得出盐水的密度为1.05g/cm3,已知烧杯中盐水的体积为400cm3,盐的密度为2.6g/cm3,则盐水中含盐?g(盐放入水中溶解后,盐和水的总体积不变, ρ水=1.0g/cm3)。

3.小冉在探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验中,用到如下器材:分度值为0.1N的弹簧测力计,底面积为5cm2、高度为6cm的实心圆柱体铜块,相同的大烧杯若干,水,密度未知的某种液体,细线等。(g=10N/kg)

实验步骤 B C D E F

弹簧测力计示数/N 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3

(1)小冉进行了如图甲所示的实验:A步骤所示弹簧测力计的示数为 2.7

N.用弹簧测力计挂着铜块缓慢地浸入液体中不同深度,步骤如图B、C、D、E、F所示(液体均未溢出),并将其示数记录在上表中:

(2)请在图乙中画出步骤B中铜块受到所有力的示意图(以●点代替物块)。

(3)分析实验步骤A、B、C、D、E,可以说明浮力大小跟 排开液体的体积

有关。

(4)小冉用表格中的数据算出了某种液体的密度是 1.3×103

?kg/m3(结果保留一位小数),当物块的下表面受到水的压力是0.25N,那么此时物块露出水面的高度为 1

cm。

(5)如果小冉想知道该圆柱体物块的密度,应选择图甲中的两个步骤可求出,求出的圆柱体物块密度为 9×103kg/m3

。

实验四 压力与压强

1.某科学实验小组利用注射器、弹簧测力计、刻度尺等器材测量大气压强的值,实验步骤如下:

如图1,用细尼龙绳拴住注射器活塞的颈部,使绳的另一端与弹簧测力计的挂钩相连,然后水平向右慢慢拉动注射器筒,当注射器中的活塞刚被拉动时,记下弹簧测力计的示数为30N;

(1) 把注射器的活塞推至注射器筒的底端,然后用橡皮帽堵住注射器的小孔,这样做的目的是?;

(2) 如图2,用刻度尺测出注射器全部刻度的长度为?cm,计算出活塞的横截面积.

(3) 计算得到大气压强的数值为?Pa;

(4) 同学们发现实验误差较大,请分析,该实验过程中导致误差的原因(请写出一条即可)

2.洗衣服时,小科发现肥皂泡在不断地破裂.小科觉得,肥皂泡的破裂可能与肥皂泡内气压大小有关,而肥皂泡内的气压大小可能与肥皂泡的半径大小有关.为此小科用如图所示的装置进行探究:

【实验步骤】

①闭合阀门3,打开阀门1和2,吹出较大的肥皂泡A,闭合阀门2;

②打开阀门3,用同一肥皂水吹出较小的肥皂泡B,闭合阀门1;

③打开阀门2,观察并记录实验现象.

【实验现象】肥皂泡A变大,肥皂泡B变小.

(1) 【实验结论】相同条件下,肥皂泡半径越大,肥皂泡内的气体压强越??.

(2) 【实验反思】如果上述结论同样适用于半径达到一定值后的气球,小科就能解释用嘴吹气球时,当吹到一定程度后,越吹所需要的力越?的原因.

3.水平实验桌面上有微小压强计、刻度尺和装有适量水的A、B两个烧杯.小亮学习了液体内部压强跟哪些因素有关的知识后,又提出了新的猜想,为此他利用提供的实验器材进行了如下实验探究。

?m

①将微小压强计的探头放入A烧杯的水中,探头到烧杯底的距离L为6cm,如图甲所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h1;

②将微小压强计的探头放入B烧杯的水中,探头到烧杯底的距离L为10cm,如图乙所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h2;

小亮发现h1大于h2,于是小亮得出结论“液体内部任意一点的压强跟该点到容器底的距离L有关”。

请你利用这些器材,设计一个实验证明小亮的结论是错误的,写出实验步骤和实验现象。

实验五 气体制取(氧气,二氧化碳,氢气)

1.质量相等的四份氯酸钾固体(性质与过氧化氢类似),第一份加入少量二氧化锰,第二份加入少量高锰酸钾,第三份加入少量玻璃细粉,第四份不加其他物质。使它们受热完全分解,反应迅速且放出氧气的量最多的是( )

A.第一份 B.第二份 C.第三份 D.第四份

2.利用图甲装置探究“MnO2的用量对H2O2分解反应的影响”,实验中H2O2的溶质质量分数为3%,装置中产生氧气的量可以用压强传感器测出(在等温条件下,产生氧气体积与装置内压强成正比。反应放热忽略不计。)

(1)写出装置中发生反应的化学方程式:______________________________,MnO2在此反应中起__________作用。

(2)图乙是“0.1克MnO2与不同体积的3%H2O2溶液混合”的实验结果,从图中可以看出____________________。

(3)当用“3%H2O2溶液8毫升与不同质量的MnO2混合”时,得到如图丙所示的曲线。曲线的斜率显示,当MnO2的用量增加到0.08克时,分解速度达到实验要求。在此实验条件下,若MnO2的质量有4克(一药匙),就能使下图__________(选填字母)烧杯中所装的3%H2O2溶液,其分解速度最接近实验要求。

A B C

3.在学习了实验室制取氧气的知识后,某科学小组同学对于“含氧化合物制氧气”问题,提出了如下观点:

【观点】Ⅰ.只有含氧化合物才能作为反应物制取氧气;

Ⅱ.任意一种含氧化合物都可作为制取氧气的反应物。

【已知】实验室制氧气的反应原理如下:

①2H2O2 2H2O + O2↑ ②2KClO3 2KCl+ 3O2 ↑

③2KMnO4 加热 K2MnO4+MnO2+O2↑

对于以上观点,该小组同学决定用学过的科学知识和科学方法加以证明。请你一同参与探究并完成下列问题:

【探究一】针对观点Ⅰ,大家一致认为不需要设计验证实验就直接判定该观点是正确的。

(1)他们判定观点Ⅰ正确的理论依据是______________________________。

(2)除上述实验室制氧气的三种反应物以外,请你再列举一种能分解生成氧气的非金属氧化物。(填化学式) ____________________。

【探究二】现有氯酸钾、二氧化锰、高锰酸钾三种物质以及试管(主要成分是SiO2)、酒精灯、铁架台等必要的仪器。请从中选择合适的药品及仪器,从含氧化合物加热能否产生氧气的角度,设置一组对照试验,证明观点Ⅱ错误。

(3)上述对照试验的方案是。(要求写出操作方法、实验现象及结论)

【交流评价】比较①、②反应原理可知,两者都需要MnO2做催化剂,但KClO3需要加热;比较②、③反应原理可知,两者都需要加热,但KClO3还需要催化剂。根据上述分析,对含氧化合物制氧气,归纳概括出一个新的观点(观点III)。

(4)观点Ⅲ:含氧化合物若能作为反应物制氧气,____________________________。

4.小明为了测定某钙片中碳酸钙的质量分数,用如图装置进行如下实验:

①取研碎后的钙片4克,倒入气密性良好的锥形瓶中,然后在分液漏斗中加入适量的稀盐酸,置于电子天平上测出装置总质量。

②打开活塞,滴入足量稀盐酸后关闭活塞,待气泡不再冒出时,测出反应后装置总质量。

③整理相关数据如下表,计算出钙片中碳酸钙的质量分数。

反应前总质量(克) 275.58

反应后总质量(克) 274.92

反应前后质量差(克) 0.66

容器内气体质量差(克) m

(1)该实验中,对装置中的固态干燥剂的性质有何要求?____________________。

(2)反应前容器内是空气(密度为ρ1),反应后全部是CO2(密度为ρ2)。则反应前后容器(容积为V)内的气体质量差m为__________________。(用字母表示,反应物的体积忽略不计)

(3)小明查阅有关数据后,计算出反应前后容器内的气体质量差m为0.22克,结合表中数据,计算该钙片中碳酸钙的质量分数。(CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑,钙片中的其它成分不与盐酸反应)

5.同学们在实验室用5%的H2O2溶液制取氧气并进行氧气性质实验。

【溶液配制】

用50mL30%的H2O2溶液(密度为1.13g/cm3)配制5%的H2O2溶液(密度约为1g/cm3)。溶液配制过程中,除用到玻璃棒外,还需用到下列仪器中的________。

A.托盘天平 B.烧杯 C.漏斗

D.量筒 E.胶头滴管

【气体制备】

用配制好的5%的H2O2溶液和MnO2制取O2。请你在“A”、“B”两套装置中选择其中一套,并说明选择的理由____________________________________________,该反应的化学方程式为________________________________。待反应结束后同学们回收了混合物中的MnO2,实验操作为________________________。

【性质实验】

小明用收集好的氧气,进行了下面的实验:

把点燃的木炭伸入集气瓶中,实验现象是____________________________;为使铁丝在氧气中持续燃烧,他把光亮的细铁丝盘成螺旋状,____________________________,缓慢插入集气瓶中,观察到持续剧烈燃烧。通过实验得出,氧气可以支持燃烧,并且可燃物燃烧更剧烈。

实验六 化学综合类

1.硫燃烧产生的二氧化硫气体会造成空气污染。为避免二氧化硫污染空气,某教师对教材中“硫在空气和氧气中燃烧”的实验进行了改进与创新,设计了如图甲所示的实验装置。

【实验原理】

①B装置中燃烧匙固定在带有a导管的单孔塞上,硬质玻璃管透光性好,不影响实验现象的观察;

②C装置的广口瓶中盛放氢氧化钠溶液可吸收二氧化硫气体,避免污染;

③打开D装置中的阀门,气体就会从左向右依次进入各装置。

【实验过程】

步骤一:将硫粉放在燃烧匙上,在空气中点燃后,迅速伸入硬质玻璃管内(如图B装置),打开阀门,观察硫在空气中燃烧的现象;

步骤二:将导管a伸入盛有氧气的集气瓶中(如图A装置),观察硫在氧气中燃烧的现象。

【交流讨论】

(1)硫在空气中燃烧并发出________________火焰,生成的SO2气体被氢氧化钠溶液吸收的反应原理是____________________________________ (用化学方程式表示);

(2)气流能从左向右作定向流动的原因是___________________________________。

【拓展应用】

小丽同学认为,运用该装置设计原理,还能进行其它有毒气体的实验,同样能达到避免污染的目的。于是设计了图乙实验装置,用以完成“CO还原氧化铜”实验。

(3)图乙D装置在实验中除了形成气体定向流动外,还有的用途是_________________

________________________________________________________________________;

(4)实验时,小丽同学先打开止水夹和阀门,过一会儿再点燃酒精灯,她这样操作的目的是________________________________________________________________。

实验七 光学

1.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示,此

时在光屏上得到烛焰清晰的图像;若保持透镜位置不动,将蜡烛移到光具座的40cm刻度处,

对于此时像的性质判断正确的是( )

A.一定是放大的像 B.一定是缩小的像

C.一定是虚像 D.一定是正立的像

2.在利用光具座技术进行凸透镜成像实验中:

(1)如图所示,一束平行于凸透镜主光轴的光线经过凸透镜后,在光屏上形成了一个最小最亮的光斑。由图可知凸透镜对光线具有_________的作用,该凸透镜的焦距是________cm。

(2)在凸透镜成像实验测量物距和像距的过程中,_____(选填物距或像距)的测量误差较大,原因是__________________________________。

3.小明同学用一个焦距未知的凸透镜、蜡烛、光屏、光具座探究凸透镜成像规律:

(1)如图甲可知,该凸透镜的焦距是________cm。

(2)如图乙所示,若在光屏上(光屏未画出)能得到清晰放大的烛焰的像,则蜡烛可能置于凸透镜左边a、b、c、d四点中的________点上(p是该凸透镜的2倍焦距处),此成像特点可应用在____________上。

(3)通过实验,小明发现蜡烛离凸透镜越远,光屏上得到清晰的像越________(填“大”或“小”)。把蜡烛向凸透镜靠近时,要在光屏上成清晰的像,光屏应________凸透镜(填“靠近”或“远离”),此时在光屏上成的清晰像是________的(填“倒立”或“正立”)。

(4)实验中,光屏上已成清晰的、缩小的像,此时小明固定蜡烛和凸透镜,在光屏和凸透镜间放上自己所配戴的近视眼镜,若仍要在光屏上成清晰的像,则需将光屏向________(填“靠近”或“远离”)凸透镜的方向移动,此时所成的清晰像为________像(填“实”或“虚”)。

4..艺馨利用如图所示的装置进行探究“平面镜成像特点”的实验.实验步骤如下:

(1)将一块薄玻璃板竖直立在铺有白纸的水平桌面上;

(2)取两支相同的蜡烛A和蜡烛B,点燃玻璃板前的蜡烛A,并移动玻璃板后的蜡烛B,使它与蜡烛A在玻璃板后所成的像完全重合,并用笔在白纸上标记出蜡烛A和蜡烛B的位置;

(3)多次改变蜡烛A的位置,重复前面的步骤;

(4)用刻度尺分别测量蜡烛A和蜡烛B到玻璃板的距离.

在此实验中:

?

(1)①我们选用玻璃板代替平面镜的目的是:________?

(2)②我们选取两支相同的蜡烛是为了比较像与物的________?关系

(3)③实验中多次改变蜡烛A的位置,重复进行实验的目的是:________?

(4)如果实验中采用厚玻璃板,观测到蜡烛A通过玻璃板在不同位置成了两个清晰的像,且测得两个像之间的距离为0.8cm,则玻璃板的厚度为________?cm

5.在“验证凸透镜成像规律”实验中,某小组同学利用焦距10厘米的凸透镜,高为3厘米的发光体,光屏和光具座进行实验,将测得的物距u、像距v以及所成像的高L像分别记录在下表中,在验证得到凸透镜成像的初步规律后,为了进一步研究,他们进行适量的运算,将结果分别记录在下表的后两列中.

实验序号 物距u(厘米) 像距v(厘米) 像高L像(厘米) 像距与物距之比(v/u) 物距与像距之和(u+v)(厘米)

1 60.0 12.0 0.60 0.20 72.0

2 50.0 12.5 0.75 0.25 62.5

3 30.0 15.0 1.50 0.50 45.0

4 18.0 22.5 3.75 1.25 40.5

5 16.0 26.7 5.00 1.67 42.7

6 14.0 35.0 7.50 2.50 49.0

(1)根据实验需要1﹣6的数据,分析比较像距v随物距u的变化情况及相关条件,可得出的初步结论是:凸透镜成实像时,________?;

(2)根据实验序号1﹣6的数据,分析比较像高L像与v/u的变化情况及相关条件,可得出的初步结论是:凸透镜成实像时________?

(3)该小组同学继续利用表中的数据及相关条件、分析、归纳得出结论.

(a)根据实验序号1﹣3的数据,分析比较物距变化量△u与像距变化量△v的大小关系及成像情况,可得出的初步结论是 ;

(b)根据实验序号1﹣6的数据,分析比较物距u变化时,L像、u+v的变化情况,可得出得初步结论是 .

6.在探究“凸透镜成像规律”的实验中:

(1)晓红在早上9:00利用太阳光进行观察某凸透镜焦点的活动.她将这个凸透镜与水平地面平行放置,调节凸透镜到地面的距离,直至地面上出现一个最小的亮点,她认为此点就是凸透镜的焦点.你认为该活动过程存在的问题是: ;

(2)实验前,必须将烛焰、光屏的中心和凸透镜的光心调整到 上;

(3)如图所示,烛焰能在光屏上形成清晰的像,此像是倒立、 的实像.如果此时撤去光屏,人眼在图示位置 (填“能”或“不能”)直接看到烛焰的像;

(4)在图中,保持凸透镜的位置不变,如果蜡烛向左移动,为了在光屏上得到一个清晰的像,光屏应该向 (填“左”或“右”)移动;

(5)依次改变蜡烛的位置,移动光屏,直到找到清晰的像.记录的数据如表所示:

次数 1 2 3 4 5 6

物距(cm) 80 60 30 20 15 10

像距(cm) 11.5 12 15 20 30 40

通过观察数据,可知第 次数据是编造的;

(6)晓红同学在实验过程中,中指的指尖触摸到凸透镜的一小部分.在光屏上 (填“有”或“没有”) 晓红同学指尖清晰的像.

实验八 电学实验

1.实验室购买了一捆标注长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测定其实际长度。该同学首选测得导线横截面积为1.0mm2,查类导线每1m的电阻为1.7×10-2再利用图甲所示电路测出整捆铜导线的电阻Rr,从而确定导线的实际长度。可供使用的器材有:电流表(0~0.6A),电压表(0~3v),滑动变阻器R2(“25,1A”),电源(电压6v),开关导线若干。 回答下列问题:

(1)实验滑动变阻器应选_________(选填R1或R2),闭合开关S前应将滑片移动至_________端(选填a,b)

(2)请在答题纸上图甲中用笔画线代替导线完成剩余部分的连接。

(3)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.50A时,电压表如图乙所示,读数为_____V。

(4)导线实际长度为_________m。(保留一位小数)

2.图1是做“探究影响导体电阻大小的因素”实验所采用的电路,a、b、c、d是四根合金丝,用一只电压表分别测出它们两端的电压,得到一次实验部分数据如表所示。

导体 材料 长度 横截面积 电压表示数/V

a 镍铬 L S 1.0

b 镍铬 2L S

c 镍铬 L 2S 0.5

d 锰铜 L S

(1)四根合金丝串联在电路中,它们两端的电压之比等于它们的________之比,为探究导体电阻与横截面积的关系,应比较合金丝a和________两端的电压,合金丝d两端电压如图2所示,示数为________V。

(2)在得到上表数据的过程中,________(选填“能”或“不能”)改变滑动变阻器滑片的位置,为得到更可靠的实验结论,应多次实验,每次实验测量合金丝两端电压之前,需进行的一项实验操作是________________________。

(3)关于导体电阻与长度的关系,小明还进行了理论探究:某金属丝电阻为R,长度为L,若把n根这样的电阻丝串联在电路中,则总长度为nL,总电阻为________,从而得到导体电阻与长度的关系,依此关系,上表中合金丝b两端的电压应该为________V。

3.小亮同学做测定“小灯泡的额定电功率”实验时所用器材有电压为6V的电源、额定电压为2.5V的小灯泡(小灯泡的额定功率小于1W)、滑动变阻器(50Ω 1A)、以及符合实验要求的电表、开关和导线。如图(甲)是没有连接完整的电路。[来源:学|科|网Z|X|X|K]

(1)本实验的实验原理是____________________________________________________。

(2)请你用笔画线代替导线,将图(甲)所示的电路连接完整。

(3)小亮同学连好电路后闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,发现小灯泡始终不亮,电压表有示数,电流表无示数,则故障可能是:

________________________________________________________ (写出一种即可)。

(4)排除故障后闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,同时,眼睛应注视_______(选填序号)。

A.小灯泡亮度 B.电压表示数 C.电流表示数 D.滑动变阻器滑片

(5)小亮同学移动滑动变阻器滑片P到某处时,电压表的示数为2.2V,要测量小灯泡的额定功率时,应将滑片P向________端移动(选填“A”或“B”)。当小灯泡正常发光时,电流表示数如图(乙)所示,则小灯泡的额定功率是________W,此时小灯泡的电阻是______Ω。该实验中滑动变阻器除了保护电路外,还有____________________的作用。

(6)小亮利用该电路探究电流跟电阻的关系,他将小灯泡换成多个定值电阻R,保持电压表示数始终为如图(丙)所示,多次更换阻值不同的定值电阻R,并记录各次电流表的示数,若不更换其他器材,为了能够完成实验,更换的电阻阻值不能够大于________Ω。

4.如图所示,甲是用“伏安法”测量未知电阻Rx的实物电路图。

(1)请用笔画线代替导线,将图甲中的实物电路连接完整。

(2)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移到 处;闭合开关,发现电流表几乎无示数,电压表指针明显偏转,则出现的故障可能是Rx 。

(3)排除故障后,闭合开关,当滑片移动到某位置时,电压表示数为2.4V,电流表示数如图乙所示,其读数为 A,则未知电阻Rx= Ω;

(4)若实验中电压表损坏,利用其它的原有器材也能测出未知电阻Rx的阻值.实验电路如果丙所示(滑动变阻器最大阻值为R0,电源电压未知且不变),请将下列相关实验步骤补充完整:

①闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P移到a端,记录电流表示数为I1;

②闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P移到 ,记录电流表示数I2;

③写出待测电阻的表达式,Rx= (用已知量和测量量符号表示)

5.在伏安法“测定小灯泡的电功率”的实验中,选用如图甲所示的器材,其中电源电压为6V,小灯泡额定电压为2.5V(灯丝电阻约为12Ω)。

(1)连接电路时,开关应断开,闭合开关前,应将图甲中所示的滑动变阻器的滑片滑到(选填“A”或“B”) 端。

(2)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,发现小灯泡始终不发光,电压表有示数,电流表无示数,则故障原因可能是 。

(3)排除故障后,闭合开关,移动滑片,发现电压表的示数如图乙所示,为了测量小灯泡的额定功率,应将滑片向 移动(选填“A”或“B”)。

(4)小灯泡的电流随它两端电压变化关系如图丙,分析图象可知:

①小灯泡额定功率是 W。

②小灯泡灯丝电阻是变化的。灯丝电阻变化的原因是 。

6.某同学利用图1所示的电路来测量一未知电阻Rx

(1)请用笔画线代替导线,将图1中实物图连接完整.

(2)闭合开关后,当滑动电阻器的滑片向左移动到某一位置时,电压表的示数为1.2V,电流表的示数如图2所示,则I= A,Rx= Ω.

(3)该同学又设计了如图3所示的测量电路,同样可以测量未知电阻Rx,其中R0是定值电阻.请在空格内把实验步骤补充完整.

① ,用电压表测出电源的电压U;

② ,用电压表测出待测电阻R1两端的电压为U1;

③请用测量值U和U1,已知量R0来表达Rx= .

7.在“测量小灯泡的额定功率”实验中,灯泡上标有“3.8V”字样,电源电压恒定。

(1)请你用笔画线代替导线,将图中的实物电路连接完整。

(2)连接完实验电路后,开关试触时,发现灯泡不亮,电流表无示数,电压表的示数接近电源电压,其故障原因可能是:_______________.

(3)故障排除后,开始实验,在移动变阻器滑片的过程中,眼睛应注视的 示数,直至灯泡正常发光,此时电流表的示数如图所示,则灯泡的额定功率为_________W。

(4)完成上述实验后,小聪向老师要了一个已知阻值为R0的电阻和一个单刀双掷开关,借助部分现有的实验器材,设计了如图14所示的电路,也测出了灯泡的额定功率。请完成下列实验步骤:

①闭合开关S1,将S2拨到触点________(选填“1”或“2”)?,移动滑片,使电压表的示数为______V;

②再将开关S2拨到触点____________(选填“1”或“2”),保持滑片的位置不动,读出电压表的示数U;

③灯泡额定功率的表达式为P额=___________(用已知量和测量量表示)。

8.小明利用如图甲所示的电路探究电流跟电阻的关系。已知电源电压为6V且保持不变,实验用到的电阻阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。

(1)请根据图甲将图乙所示的实物电路连接完整(导线不允许交叉)。

(2)实验中多次改变R的阻值,调节滑动变阻器的滑片,使电压表示数保持不变,记下电流表的示数,得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图像。

①由图像可以得出结论:电压一定时,???????????????????。

②上述实验中,小明用5Ω的电阻做完实验后,接下来的操作是____________,然后将10Ω的电阻接入电路,闭合开关,移动滑片,使电压表示数为???V时,读出电流表的示数。

(3)为完成整个实验,应该选取最大阻值不小于???Ω的滑动变阻器。

实验八 生物实验

1. 某植物叶片边缘呈黄白色,不含叶绿体.将该植物在黑暗中放置48小时后,切断部分叶脉,将叶片的部分区域的两面用锡箔纸遮蔽,如图所示,光照一段时间后去除锡箔纸,用碘染色法处理叶片,观察叶片a、b、c、d4个部位的颜色,发现只有d显蓝色.下列说法错误的是( )

A.该实验证明淀粉是光合作用的产物

B.对比da,说明光合作用需要叶绿体

C.对比dc,说明光合作用需要光照

D.对比db,说明光合作用需要水

2.将川芎植株的一叶片置于恒温的密闭小室,调节小室CO2浓度,在适宜光照强度下测定叶片光合作用的强度(以CO2吸收速率表示),测定结果如图.下列相关叙述,正确的是( )

A.如果光照强度适当降低,a点左移,b点左移

B.如果光照强度适当降低,a点左移,b点右移

C.如果光照强度适当增强,a点右移,b点右移

D.如果光照强度适当增强,a点左移,b点右移

3.科学探究是研究生物学的重要方法.为了探究绿色植物的呼吸作用和光合作用,某生物兴趣小组的同学在老师指导下对一株植物的一个枝条的进行处理,设计了图甲所示的装置,图乙为C装置叶片在晴朗的夏季一天内呼吸作用和光合作用的变化曲线.请根据图回答下列问题:(提示:氢氧化钠溶液具有吸收二氧化碳的作用)

(1)为了确保实验的科学性,该兴趣小组的同学对图甲中的叶片先进行了暗处理,这样做的目的是 .

(2)图甲所示的实验设计能探究 等因素对光合作用的影响.

(3)如果要探究二氧化碳是光合作用的原料应选择 作为一组,进行实验.

(4)D装置弯玻璃管中红墨水的移动方向是 (填写向左、向右或者不动).图乙中的曲线 与D装置内叶片的生理活动相对应.

(5)对图甲C装置中的叶片进行脱水称重,欲使其质量最大,结合图乙中的曲线应选择 点左右摘取叶片.

4.如图为种子呼吸作用和植物光合作用实验图,请根据图回答问题:

(1)瓶中种子萌发时,种子的呼吸作用会加强,致使玻璃瓶内 气体浓度增大,如果将瓶内产生的气体通入澄清石灰水中,则会出现的实验现象是 .

(2)如果把漏斗和玻璃管阀门关闭,幼苗的 作用逐渐减弱,原因是 .

(3)根据上述实验现象,可以看出光合作用和呼吸作用的密切关系,请完成光合作用的反应式: .

糖尿病是当今世界上危害人体健康的常见病之一,常见症状有多饮、多食、多尿以及消瘦等.糖尿病的主要危害在于它的并发症,会对人体多种系统造成损害.目前,糖尿病患者常采取注射胰岛素的方法治疗.口服胰岛素能治疗糖尿病吗?为探究这一问题,某科技小组设计了如下方案:

步骤一:将大小、健康状况相同的甲、乙两只小鼠的胰岛破坏.

步骤二:甲鼠定时喂全营养饲料,每次喂食前注射适量的胰岛素;乙鼠定时喂与甲鼠等量的全营养饲料,每次喂食前口服与甲鼠等量的胰岛素.

步骤三:重复步骤二的操作,几天后,采集两鼠的尿液,检测其葡萄糖含量,分析得出结论.

请根据实验方案回答问题:

(1)你对该实验作出的假设是 .

(2)在探究实验中,起对照作用的小鼠是 .

(3)步骤一中将两只小鼠的胰岛破坏,目的是 .

(4)假如按照上述方案进行实验,最终仅在乙鼠的尿液中检测到了葡萄糖,由此可以得出的结论是 .

(5)当假设与实验结果不相符时,正确的做法是 .

A.马上否定原来的假设

B.修改实验数据,使结论与假设一致

C.如实记录,重新再做一次实验

(6)该实验方案在设计上存在一处严重缺陷,请指出 .

(7)对于正常人来说,饱食状态与饥饿状态相比较血液中胰岛素的含量 .

2.如图是膝跳反射示意图,请据图回答;

(1)图中能够接受刺激并产生神经冲动的结购是 (填番号)

(2)若某人腰部神经(如H处)受阻,则他 完成膝跳反射, 形成感觉.(选填“能”或“不能”)

(3)婴幼儿出现尿床现象,主要是因为膀胱中的尿液达到一定量时就会及时排出,这种排尿发射活动属于 反射;而正常情况下,成年人的排尿过程要受到大脑皮层的调控,这种排尿反射属于 反射.

3.植物生命活动调节的基本形式是激素调节,请分析回答

(1)农业生产中,用一定浓度的生长素类似物作为除草剂,可以除去单子叶农作物田间的双子叶杂草.甲图中,可表示单子叶植物受不同浓度生长素类似物影响的是曲线 .

(2)为探究侧芽生长受哪些因素的影响,小科将大小相近的同种植物分为①②③三组,分别进行不同的处理,实验结果如乙图所示.根据图中的①③组所示结果进行比较,可得出的初步结论是 ;小科设置第②组实验与哪一组实验进行对比,想要探究的问题是 .

4.以燕麦的幼苗为实验材料,做了如图甲、乙所示的两组实验:

实验甲:取三株长势相同的燕麦幼苗,A不做处理,B、C剪去胚芽鞘的尖端,如图甲.其中C在切口的左方放一块含适宜浓度生长素的琼脂块,B不放,给予均匀光照.几天后A直立生长,B没有生长,C弯向右侧生长.重复实验5次.

实验乙:取三株长势相同的燕麦幼苗,D幼苗不做任何处理,在幼苗E的胚芽鞘尖端戴一个不透明帽子,在幼苗F胚芽鞘的下面一段戴一不透明物,都给予右侧单测光照射,几天后D、F弯向光源生长,E直立生长.重复实验5次.

请根据上述实验过程和观察到的实验现象回答下列问题:

(1)下列哪些结论无法通过实验甲得出 (选填数字).

①单侧光照射,会引起植物向光生长

②生长素主要由胚芽鞘尖端产生

③琼脂块能为植物生长提供营养

④生长素能促进植物生长

⑤植物的生长部位主要是胚芽鞘尖端下面的一段

⑥植物生长需要光

(2)实验乙的目的是探究 ,实验乙中的对照组是 (选填“D”、“E”或“F”).

(3)若另进行实验丙:切掉幼苗G的胚芽鞘尖端,在切口上方放置一块含适宜浓度生长素的琼脂块,再给予右侧单侧光照射,请你预测一下几天后G的生长状况是

A.直立生长B.不生长C.弯向左侧生长D.弯向右侧生长.

5.如图是缩手反射的模式图,请据图回答下列问题:

(1)若图中【②】表示感受器,请写出下列序号所表示的结构名称:

【①】 【③】 【⑤】

(2)某人第一次手碰到火时,会发生缩手反射,从反射的类型看,该反射属于 反射,以后此人的手再次接近火时,会主动缩回手,这时的反射属于 反射.

6.如图为针刺后引起缩手反射的反射弧模式图,请据图分析回答:

(1)图中①是 ,它能接受刺激,产生神经冲动;图中④是 ,它接受到神经冲动后,作出反应,图中⑤是 .

(2)缩手反射神经冲动传导的途径是: (用图中数字与箭头表示).

(3)该缩手反射属于 (填“非条件”或“条件”)反射.

7.一般来说,生长素对植物生长的效应是低浓度的生长素可以促进植物生长,而高浓度的生长素则抑制植物生长,甚至杀死植物.而单向生长是指植物向一个方向生长发育.如图同一株植物的不同器官对生长素浓度变化的反应,请根据图示回答下列问题.

(1)促进芽生长的生长素最适合浓度是 mol/L左右,此浓度对根的生长的效应是 .

(2)从图中分析,根、芽、茎对生长素浓度的敏感性有差异,三者敏感程度依次增强是 .

(3)纵观三条曲线可见生长素对同一植物的不同器官的作用程度 (填不同、相同),单独看一条曲线表明生长素具有 .(填单向生长效应、双向生长效应)

难点:实验的掌握

实验一.物质密度的测量(重点:公式运用和误差分析)

1.请你和小明同学一起完成测量盐水密度的实验。

(1)图甲是小明在调节天平时的情景,请你指出他在操作上的错误是 游码未移至标尺的零刻度线处

。

(2)将适量的盐水倒入量筒中,盐水的体积如图乙所示。然后将量筒中的盐水全部倒入空烧杯中(已知空烧杯的质量为58.4g),用调节好的天平测出烧杯和盐水的总质量如图丙所示,则盐水的质量是 54

g,盐水的密度为 1.08×103

kg/m3.用该实验方案得到的测量值比真实值 偏小

。(选填“偏大”或“偏小”)。

(3)小明改进上述实验操作,进行了如下步骤,请你补充完整。

①将一个烧杯装满盐水,用天平测出烧杯和盐水的总质量为m1;

②将烧杯中的盐水倒入量筒中一部分,测出体积V;

③ 用天平测出烧杯和剩余盐水的总质量为m2

;

④则盐水的密度表达式ρ=

(4)请你对小明改进后的实验操作进行评估,并指出小明操作过程中的不妥之处。

2.小明发现橙子放入水中会下沉,于是想办法测量它的密度。

(1)将托盘天平放在水平桌面上,将标尺上的游码移至零刻线处,调节平衡螺母,直到指针在 分度盘中央

表示天平平衡。

(2)用天平测量橙子质量,天平平衡时砝码和游码的示数如图所示,橙子质量为 162

g,小明利用排水法测得橙子的体积为150cm3,则橙子的密度是 1.08×103

kg/m3。

(3)做实验时,小明若先用排水法测出橙子的体积,接着用天平测出橙子质量,这样测得的密度值将比真实值 偏大

?(选填“偏大”或“偏小”)

(4)小亮不用天平,利用弹簧测力计、细线、盛有水的大烧杯等器材,也巧妙测出了橙子的密度。(水的密度用ρ水表示)

①用弹簧测力计测出橙子的重力G。

②用弹簧测力计提着橙子缓慢浸入水中,直到橙子 浸没水中

,读出弹簧测力计的示数F。

③橙子密度的表达式为 。(用测出的物理量和已知量的符号表示)

实验二. 运动和力

1.小王同学用下列器材研究“影响滑动摩擦力大小的因素”:粗糙程度均匀的长木板一块,质量相等的木块和铝块各一个,弹簧测力计一只.如图所示,4次实验中他都用弹簧测力计沿水平方向缓慢拉动物块,使其在水平长木板上做匀速直线运动.

(1) 图丙中,弹簧测力计示数为 ?N,铝块受到的摩擦力大小为?? N.

(2) 分析??两次实验,可得出:在接触面粗糙程度相同时,滑动摩擦力大小与压力有关.

(3) 图乙与图丁中铝块受到的摩擦力大小??.(选填“相等”、“不相等”或“不确定”)

2.小慧用如图1所示的装置,探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关。

(1)实验时,小慧将木块放在水平木板上,用弹簧测力计沿 水平

方向拉动木块,并使木块作匀速直线运动。这样做的目的是 使拉力和摩擦力成为一对平衡力

,实验时,小慧记录的部分数据如下表所示。

序号 木块放置情况 木板表面情况 压力/N 弹簧测力计示数/N

1 平放 木板 6 1.2

2 平放 木板 8 1.6

3 平放 木板 10 2.0

4 平放 木板上铺棉布 6 1.8

5 平放 木板上铺毛巾 6 3.0

(2)a.分析序号 1、2、3

?三组数据可知:滑动摩擦力的大小与接触面所受的压力有关。滑动摩擦力f大小与接触面所受压力F大小的关系式是 f=0.2F

。?b.如要探究滑动摩擦力与接触面的粗糙程度的关系,应选序号为 1、4、5

?三组数据进行分析。

(3)小慧在实验时还发现:在木块没有被拉动时,弹簧测力计也有示数,且示数会变化。他请教老师,知道可用F-t图象表示拉力随时间的变化情况。若某次实验开始拉动木块直到木块匀速滑动的F-t图象如图2所示,其中0~4s木块处于静止状态。分析图象可知:要使木块由静止开始运动,至少要用 2.3

N的水平拉力拉木块;如果实验时木块所受的拉力是2N,则下列对木块所处状态的判断,正确的是 C

A.静止?B.匀速直线运动??C.静止或匀速直线运动 ?D.条件不足,无法判断。

3..在学完弹力后,同学们在“制作弹簧测力计”的活动课中发现:在一定的范围内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的长度就会越长,根据这一现象,小明和小丽提出如下猜想,究竟谁的正确呢?它们决定一起通过实验来验证自己的猜想。

(1)小明利用一根弹簧、若干个相同的钩码、刻度尺等器材设计实验,实验记录数据如下表:

1 拉力(钩码总重)F/N 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

2 橡皮筋的总长度l/cm 4.50 5.10 5.70 6.31 A 7.50

3 橡皮筋伸长的长度△l/cm 0 0.60 1.20 1.81 B 3.00

表中有一组数据没有记录,请补充A处数据约为 6.91

cm,B处数据约为 2.41

cm

根据表中数据,两位同学中 小明

猜想是正确的。

(2)小丽同学又用弹簧测力计探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关时,进行了甲、乙、丙三次实验,如图所示。

由甲、丙两个实验可知,滑动摩擦力的大小与 ?接触面粗糙程度

有关。

(3)小丽同学主要应用下列哪一种研究物理问题的方法 B

。

A.类比法????B.控制变量法????C.推理法????D.等效替代法

实验三 浮力

1.?某兴趣小组在探究浸在液体中动物体所受浮力大小规律的实验中,做了如图所示的实验,将同一物体A逐渐浸入到密度为ρ0的液体中,并通过观察弹簧测力计的示数的变化规律,得出以下一些结论:

(1)分析比较实验序号甲、乙、丙可初步得出结论:当液体的密度相同时,物体排开液体的体积越大,物体受到的浮力越??, 分析比较实验序号?可初步得出结论:当排开液体的体积相同时,物体所受浮力与浸没在液体中的深度?(选填“有关”或“无关”).

(2)由实验可知A物体的重力为??N,A物体浸没在液体中所受的浮力是 ??N.

(3) 同组的小薇同学继续用下面的方法测出了金属块B物体的密度,她具体操作如下:①取边长为a的正方体木块放入装有适量该液体的烧杯中,待其静止后用刻度尺测出有高度露出液面,如图甲所示,则木块浸入液体中的深度是??,木块底部所受液体的压强是??(以上两空均用相关的物理量表示).

②将B物体放在木块中央静止后用刻度尺测出此时木块露出液面的高度为h1,如图乙.

③用体积可忽略不计的细线将物体B系在木块中央,放入液体中静止后测出此时木块露出液面高度h2,如图丙.

④则B物体的密度ρB= ??(用相关的物理量表示),实验结束后同学们展开了激烈讨论,认为小薇同学的操作还是有一些不足,请你说出一条不足之处??

2.小明自制土密度计并测定盐水的密度。2实验器材:刻度尺、圆柱形竹筷、细铅丝、烧杯、水、待测盐水。

实验步骤:

①在竹筷的一端缠上适量细铅丝,制成土密度计;

②用刻度尺测出竹筷的长度L;

③把土密度计放入盛水的烧杯中,静止后用刻度尺测出液面上竹筷的长度h1?(如图所示);

④把土密度计放入盛盐水的烧杯中,静止后用刻度尺测出液面上竹筷的长度h2。

请将上面实验步骤补充完整并回答下列问题:

(1) 竹筷一端缠上铅丝,是为了?。

(2) 被测液体的密度越大时,密度计排开液体的体积?(选填“越小”、“越大”或“不变”,下同),所受液体的浮力?。

(3) 被测盐水的密度表达式:ρ盐水=?(请用符号表示,不计铅丝体积)。

(4) 小明计算得出盐水的密度为1.05g/cm3,已知烧杯中盐水的体积为400cm3,盐的密度为2.6g/cm3,则盐水中含盐?g(盐放入水中溶解后,盐和水的总体积不变, ρ水=1.0g/cm3)。

3.小冉在探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验中,用到如下器材:分度值为0.1N的弹簧测力计,底面积为5cm2、高度为6cm的实心圆柱体铜块,相同的大烧杯若干,水,密度未知的某种液体,细线等。(g=10N/kg)

实验步骤 B C D E F

弹簧测力计示数/N 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3

(1)小冉进行了如图甲所示的实验:A步骤所示弹簧测力计的示数为 2.7

N.用弹簧测力计挂着铜块缓慢地浸入液体中不同深度,步骤如图B、C、D、E、F所示(液体均未溢出),并将其示数记录在上表中:

(2)请在图乙中画出步骤B中铜块受到所有力的示意图(以●点代替物块)。

(3)分析实验步骤A、B、C、D、E,可以说明浮力大小跟 排开液体的体积

有关。

(4)小冉用表格中的数据算出了某种液体的密度是 1.3×103

?kg/m3(结果保留一位小数),当物块的下表面受到水的压力是0.25N,那么此时物块露出水面的高度为 1

cm。

(5)如果小冉想知道该圆柱体物块的密度,应选择图甲中的两个步骤可求出,求出的圆柱体物块密度为 9×103kg/m3

。

实验四 压力与压强

1.某科学实验小组利用注射器、弹簧测力计、刻度尺等器材测量大气压强的值,实验步骤如下:

如图1,用细尼龙绳拴住注射器活塞的颈部,使绳的另一端与弹簧测力计的挂钩相连,然后水平向右慢慢拉动注射器筒,当注射器中的活塞刚被拉动时,记下弹簧测力计的示数为30N;

(1) 把注射器的活塞推至注射器筒的底端,然后用橡皮帽堵住注射器的小孔,这样做的目的是?;

(2) 如图2,用刻度尺测出注射器全部刻度的长度为?cm,计算出活塞的横截面积.

(3) 计算得到大气压强的数值为?Pa;

(4) 同学们发现实验误差较大,请分析,该实验过程中导致误差的原因(请写出一条即可)

2.洗衣服时,小科发现肥皂泡在不断地破裂.小科觉得,肥皂泡的破裂可能与肥皂泡内气压大小有关,而肥皂泡内的气压大小可能与肥皂泡的半径大小有关.为此小科用如图所示的装置进行探究:

【实验步骤】

①闭合阀门3,打开阀门1和2,吹出较大的肥皂泡A,闭合阀门2;

②打开阀门3,用同一肥皂水吹出较小的肥皂泡B,闭合阀门1;

③打开阀门2,观察并记录实验现象.

【实验现象】肥皂泡A变大,肥皂泡B变小.

(1) 【实验结论】相同条件下,肥皂泡半径越大,肥皂泡内的气体压强越??.

(2) 【实验反思】如果上述结论同样适用于半径达到一定值后的气球,小科就能解释用嘴吹气球时,当吹到一定程度后,越吹所需要的力越?的原因.

3.水平实验桌面上有微小压强计、刻度尺和装有适量水的A、B两个烧杯.小亮学习了液体内部压强跟哪些因素有关的知识后,又提出了新的猜想,为此他利用提供的实验器材进行了如下实验探究。

?m

①将微小压强计的探头放入A烧杯的水中,探头到烧杯底的距离L为6cm,如图甲所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h1;

②将微小压强计的探头放入B烧杯的水中,探头到烧杯底的距离L为10cm,如图乙所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h2;

小亮发现h1大于h2,于是小亮得出结论“液体内部任意一点的压强跟该点到容器底的距离L有关”。

请你利用这些器材,设计一个实验证明小亮的结论是错误的,写出实验步骤和实验现象。

实验五 气体制取(氧气,二氧化碳,氢气)

1.质量相等的四份氯酸钾固体(性质与过氧化氢类似),第一份加入少量二氧化锰,第二份加入少量高锰酸钾,第三份加入少量玻璃细粉,第四份不加其他物质。使它们受热完全分解,反应迅速且放出氧气的量最多的是( )

A.第一份 B.第二份 C.第三份 D.第四份

2.利用图甲装置探究“MnO2的用量对H2O2分解反应的影响”,实验中H2O2的溶质质量分数为3%,装置中产生氧气的量可以用压强传感器测出(在等温条件下,产生氧气体积与装置内压强成正比。反应放热忽略不计。)

(1)写出装置中发生反应的化学方程式:______________________________,MnO2在此反应中起__________作用。

(2)图乙是“0.1克MnO2与不同体积的3%H2O2溶液混合”的实验结果,从图中可以看出____________________。

(3)当用“3%H2O2溶液8毫升与不同质量的MnO2混合”时,得到如图丙所示的曲线。曲线的斜率显示,当MnO2的用量增加到0.08克时,分解速度达到实验要求。在此实验条件下,若MnO2的质量有4克(一药匙),就能使下图__________(选填字母)烧杯中所装的3%H2O2溶液,其分解速度最接近实验要求。

A B C

3.在学习了实验室制取氧气的知识后,某科学小组同学对于“含氧化合物制氧气”问题,提出了如下观点:

【观点】Ⅰ.只有含氧化合物才能作为反应物制取氧气;

Ⅱ.任意一种含氧化合物都可作为制取氧气的反应物。

【已知】实验室制氧气的反应原理如下:

①2H2O2 2H2O + O2↑ ②2KClO3 2KCl+ 3O2 ↑

③2KMnO4 加热 K2MnO4+MnO2+O2↑

对于以上观点,该小组同学决定用学过的科学知识和科学方法加以证明。请你一同参与探究并完成下列问题:

【探究一】针对观点Ⅰ,大家一致认为不需要设计验证实验就直接判定该观点是正确的。

(1)他们判定观点Ⅰ正确的理论依据是______________________________。

(2)除上述实验室制氧气的三种反应物以外,请你再列举一种能分解生成氧气的非金属氧化物。(填化学式) ____________________。

【探究二】现有氯酸钾、二氧化锰、高锰酸钾三种物质以及试管(主要成分是SiO2)、酒精灯、铁架台等必要的仪器。请从中选择合适的药品及仪器,从含氧化合物加热能否产生氧气的角度,设置一组对照试验,证明观点Ⅱ错误。

(3)上述对照试验的方案是。(要求写出操作方法、实验现象及结论)

【交流评价】比较①、②反应原理可知,两者都需要MnO2做催化剂,但KClO3需要加热;比较②、③反应原理可知,两者都需要加热,但KClO3还需要催化剂。根据上述分析,对含氧化合物制氧气,归纳概括出一个新的观点(观点III)。

(4)观点Ⅲ:含氧化合物若能作为反应物制氧气,____________________________。

4.小明为了测定某钙片中碳酸钙的质量分数,用如图装置进行如下实验:

①取研碎后的钙片4克,倒入气密性良好的锥形瓶中,然后在分液漏斗中加入适量的稀盐酸,置于电子天平上测出装置总质量。

②打开活塞,滴入足量稀盐酸后关闭活塞,待气泡不再冒出时,测出反应后装置总质量。

③整理相关数据如下表,计算出钙片中碳酸钙的质量分数。

反应前总质量(克) 275.58

反应后总质量(克) 274.92

反应前后质量差(克) 0.66

容器内气体质量差(克) m

(1)该实验中,对装置中的固态干燥剂的性质有何要求?____________________。

(2)反应前容器内是空气(密度为ρ1),反应后全部是CO2(密度为ρ2)。则反应前后容器(容积为V)内的气体质量差m为__________________。(用字母表示,反应物的体积忽略不计)

(3)小明查阅有关数据后,计算出反应前后容器内的气体质量差m为0.22克,结合表中数据,计算该钙片中碳酸钙的质量分数。(CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑,钙片中的其它成分不与盐酸反应)

5.同学们在实验室用5%的H2O2溶液制取氧气并进行氧气性质实验。

【溶液配制】

用50mL30%的H2O2溶液(密度为1.13g/cm3)配制5%的H2O2溶液(密度约为1g/cm3)。溶液配制过程中,除用到玻璃棒外,还需用到下列仪器中的________。

A.托盘天平 B.烧杯 C.漏斗

D.量筒 E.胶头滴管

【气体制备】

用配制好的5%的H2O2溶液和MnO2制取O2。请你在“A”、“B”两套装置中选择其中一套,并说明选择的理由____________________________________________,该反应的化学方程式为________________________________。待反应结束后同学们回收了混合物中的MnO2,实验操作为________________________。

【性质实验】

小明用收集好的氧气,进行了下面的实验:

把点燃的木炭伸入集气瓶中,实验现象是____________________________;为使铁丝在氧气中持续燃烧,他把光亮的细铁丝盘成螺旋状,____________________________,缓慢插入集气瓶中,观察到持续剧烈燃烧。通过实验得出,氧气可以支持燃烧,并且可燃物燃烧更剧烈。

实验六 化学综合类

1.硫燃烧产生的二氧化硫气体会造成空气污染。为避免二氧化硫污染空气,某教师对教材中“硫在空气和氧气中燃烧”的实验进行了改进与创新,设计了如图甲所示的实验装置。

【实验原理】

①B装置中燃烧匙固定在带有a导管的单孔塞上,硬质玻璃管透光性好,不影响实验现象的观察;

②C装置的广口瓶中盛放氢氧化钠溶液可吸收二氧化硫气体,避免污染;

③打开D装置中的阀门,气体就会从左向右依次进入各装置。

【实验过程】

步骤一:将硫粉放在燃烧匙上,在空气中点燃后,迅速伸入硬质玻璃管内(如图B装置),打开阀门,观察硫在空气中燃烧的现象;

步骤二:将导管a伸入盛有氧气的集气瓶中(如图A装置),观察硫在氧气中燃烧的现象。

【交流讨论】

(1)硫在空气中燃烧并发出________________火焰,生成的SO2气体被氢氧化钠溶液吸收的反应原理是____________________________________ (用化学方程式表示);

(2)气流能从左向右作定向流动的原因是___________________________________。

【拓展应用】

小丽同学认为,运用该装置设计原理,还能进行其它有毒气体的实验,同样能达到避免污染的目的。于是设计了图乙实验装置,用以完成“CO还原氧化铜”实验。

(3)图乙D装置在实验中除了形成气体定向流动外,还有的用途是_________________

________________________________________________________________________;

(4)实验时,小丽同学先打开止水夹和阀门,过一会儿再点燃酒精灯,她这样操作的目的是________________________________________________________________。

实验七 光学

1.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示,此

时在光屏上得到烛焰清晰的图像;若保持透镜位置不动,将蜡烛移到光具座的40cm刻度处,

对于此时像的性质判断正确的是( )

A.一定是放大的像 B.一定是缩小的像

C.一定是虚像 D.一定是正立的像

2.在利用光具座技术进行凸透镜成像实验中:

(1)如图所示,一束平行于凸透镜主光轴的光线经过凸透镜后,在光屏上形成了一个最小最亮的光斑。由图可知凸透镜对光线具有_________的作用,该凸透镜的焦距是________cm。

(2)在凸透镜成像实验测量物距和像距的过程中,_____(选填物距或像距)的测量误差较大,原因是__________________________________。

3.小明同学用一个焦距未知的凸透镜、蜡烛、光屏、光具座探究凸透镜成像规律:

(1)如图甲可知,该凸透镜的焦距是________cm。

(2)如图乙所示,若在光屏上(光屏未画出)能得到清晰放大的烛焰的像,则蜡烛可能置于凸透镜左边a、b、c、d四点中的________点上(p是该凸透镜的2倍焦距处),此成像特点可应用在____________上。

(3)通过实验,小明发现蜡烛离凸透镜越远,光屏上得到清晰的像越________(填“大”或“小”)。把蜡烛向凸透镜靠近时,要在光屏上成清晰的像,光屏应________凸透镜(填“靠近”或“远离”),此时在光屏上成的清晰像是________的(填“倒立”或“正立”)。

(4)实验中,光屏上已成清晰的、缩小的像,此时小明固定蜡烛和凸透镜,在光屏和凸透镜间放上自己所配戴的近视眼镜,若仍要在光屏上成清晰的像,则需将光屏向________(填“靠近”或“远离”)凸透镜的方向移动,此时所成的清晰像为________像(填“实”或“虚”)。

4..艺馨利用如图所示的装置进行探究“平面镜成像特点”的实验.实验步骤如下:

(1)将一块薄玻璃板竖直立在铺有白纸的水平桌面上;

(2)取两支相同的蜡烛A和蜡烛B,点燃玻璃板前的蜡烛A,并移动玻璃板后的蜡烛B,使它与蜡烛A在玻璃板后所成的像完全重合,并用笔在白纸上标记出蜡烛A和蜡烛B的位置;

(3)多次改变蜡烛A的位置,重复前面的步骤;

(4)用刻度尺分别测量蜡烛A和蜡烛B到玻璃板的距离.

在此实验中:

?

(1)①我们选用玻璃板代替平面镜的目的是:________?

(2)②我们选取两支相同的蜡烛是为了比较像与物的________?关系

(3)③实验中多次改变蜡烛A的位置,重复进行实验的目的是:________?

(4)如果实验中采用厚玻璃板,观测到蜡烛A通过玻璃板在不同位置成了两个清晰的像,且测得两个像之间的距离为0.8cm,则玻璃板的厚度为________?cm

5.在“验证凸透镜成像规律”实验中,某小组同学利用焦距10厘米的凸透镜,高为3厘米的发光体,光屏和光具座进行实验,将测得的物距u、像距v以及所成像的高L像分别记录在下表中,在验证得到凸透镜成像的初步规律后,为了进一步研究,他们进行适量的运算,将结果分别记录在下表的后两列中.

实验序号 物距u(厘米) 像距v(厘米) 像高L像(厘米) 像距与物距之比(v/u) 物距与像距之和(u+v)(厘米)

1 60.0 12.0 0.60 0.20 72.0

2 50.0 12.5 0.75 0.25 62.5

3 30.0 15.0 1.50 0.50 45.0

4 18.0 22.5 3.75 1.25 40.5

5 16.0 26.7 5.00 1.67 42.7

6 14.0 35.0 7.50 2.50 49.0

(1)根据实验需要1﹣6的数据,分析比较像距v随物距u的变化情况及相关条件,可得出的初步结论是:凸透镜成实像时,________?;

(2)根据实验序号1﹣6的数据,分析比较像高L像与v/u的变化情况及相关条件,可得出的初步结论是:凸透镜成实像时________?

(3)该小组同学继续利用表中的数据及相关条件、分析、归纳得出结论.

(a)根据实验序号1﹣3的数据,分析比较物距变化量△u与像距变化量△v的大小关系及成像情况,可得出的初步结论是 ;

(b)根据实验序号1﹣6的数据,分析比较物距u变化时,L像、u+v的变化情况,可得出得初步结论是 .

6.在探究“凸透镜成像规律”的实验中:

(1)晓红在早上9:00利用太阳光进行观察某凸透镜焦点的活动.她将这个凸透镜与水平地面平行放置,调节凸透镜到地面的距离,直至地面上出现一个最小的亮点,她认为此点就是凸透镜的焦点.你认为该活动过程存在的问题是: ;

(2)实验前,必须将烛焰、光屏的中心和凸透镜的光心调整到 上;

(3)如图所示,烛焰能在光屏上形成清晰的像,此像是倒立、 的实像.如果此时撤去光屏,人眼在图示位置 (填“能”或“不能”)直接看到烛焰的像;

(4)在图中,保持凸透镜的位置不变,如果蜡烛向左移动,为了在光屏上得到一个清晰的像,光屏应该向 (填“左”或“右”)移动;

(5)依次改变蜡烛的位置,移动光屏,直到找到清晰的像.记录的数据如表所示:

次数 1 2 3 4 5 6

物距(cm) 80 60 30 20 15 10

像距(cm) 11.5 12 15 20 30 40

通过观察数据,可知第 次数据是编造的;

(6)晓红同学在实验过程中,中指的指尖触摸到凸透镜的一小部分.在光屏上 (填“有”或“没有”) 晓红同学指尖清晰的像.

实验八 电学实验

1.实验室购买了一捆标注长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测定其实际长度。该同学首选测得导线横截面积为1.0mm2,查类导线每1m的电阻为1.7×10-2再利用图甲所示电路测出整捆铜导线的电阻Rr,从而确定导线的实际长度。可供使用的器材有:电流表(0~0.6A),电压表(0~3v),滑动变阻器R2(“25,1A”),电源(电压6v),开关导线若干。 回答下列问题:

(1)实验滑动变阻器应选_________(选填R1或R2),闭合开关S前应将滑片移动至_________端(选填a,b)

(2)请在答题纸上图甲中用笔画线代替导线完成剩余部分的连接。

(3)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.50A时,电压表如图乙所示,读数为_____V。

(4)导线实际长度为_________m。(保留一位小数)

2.图1是做“探究影响导体电阻大小的因素”实验所采用的电路,a、b、c、d是四根合金丝,用一只电压表分别测出它们两端的电压,得到一次实验部分数据如表所示。

导体 材料 长度 横截面积 电压表示数/V

a 镍铬 L S 1.0

b 镍铬 2L S

c 镍铬 L 2S 0.5

d 锰铜 L S

(1)四根合金丝串联在电路中,它们两端的电压之比等于它们的________之比,为探究导体电阻与横截面积的关系,应比较合金丝a和________两端的电压,合金丝d两端电压如图2所示,示数为________V。

(2)在得到上表数据的过程中,________(选填“能”或“不能”)改变滑动变阻器滑片的位置,为得到更可靠的实验结论,应多次实验,每次实验测量合金丝两端电压之前,需进行的一项实验操作是________________________。

(3)关于导体电阻与长度的关系,小明还进行了理论探究:某金属丝电阻为R,长度为L,若把n根这样的电阻丝串联在电路中,则总长度为nL,总电阻为________,从而得到导体电阻与长度的关系,依此关系,上表中合金丝b两端的电压应该为________V。

3.小亮同学做测定“小灯泡的额定电功率”实验时所用器材有电压为6V的电源、额定电压为2.5V的小灯泡(小灯泡的额定功率小于1W)、滑动变阻器(50Ω 1A)、以及符合实验要求的电表、开关和导线。如图(甲)是没有连接完整的电路。[来源:学|科|网Z|X|X|K]

(1)本实验的实验原理是____________________________________________________。

(2)请你用笔画线代替导线,将图(甲)所示的电路连接完整。

(3)小亮同学连好电路后闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,发现小灯泡始终不亮,电压表有示数,电流表无示数,则故障可能是:

________________________________________________________ (写出一种即可)。

(4)排除故障后闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,同时,眼睛应注视_______(选填序号)。

A.小灯泡亮度 B.电压表示数 C.电流表示数 D.滑动变阻器滑片

(5)小亮同学移动滑动变阻器滑片P到某处时,电压表的示数为2.2V,要测量小灯泡的额定功率时,应将滑片P向________端移动(选填“A”或“B”)。当小灯泡正常发光时,电流表示数如图(乙)所示,则小灯泡的额定功率是________W,此时小灯泡的电阻是______Ω。该实验中滑动变阻器除了保护电路外,还有____________________的作用。

(6)小亮利用该电路探究电流跟电阻的关系,他将小灯泡换成多个定值电阻R,保持电压表示数始终为如图(丙)所示,多次更换阻值不同的定值电阻R,并记录各次电流表的示数,若不更换其他器材,为了能够完成实验,更换的电阻阻值不能够大于________Ω。

4.如图所示,甲是用“伏安法”测量未知电阻Rx的实物电路图。

(1)请用笔画线代替导线,将图甲中的实物电路连接完整。

(2)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移到 处;闭合开关,发现电流表几乎无示数,电压表指针明显偏转,则出现的故障可能是Rx 。

(3)排除故障后,闭合开关,当滑片移动到某位置时,电压表示数为2.4V,电流表示数如图乙所示,其读数为 A,则未知电阻Rx= Ω;

(4)若实验中电压表损坏,利用其它的原有器材也能测出未知电阻Rx的阻值.实验电路如果丙所示(滑动变阻器最大阻值为R0,电源电压未知且不变),请将下列相关实验步骤补充完整:

①闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P移到a端,记录电流表示数为I1;

②闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P移到 ,记录电流表示数I2;

③写出待测电阻的表达式,Rx= (用已知量和测量量符号表示)

5.在伏安法“测定小灯泡的电功率”的实验中,选用如图甲所示的器材,其中电源电压为6V,小灯泡额定电压为2.5V(灯丝电阻约为12Ω)。

(1)连接电路时,开关应断开,闭合开关前,应将图甲中所示的滑动变阻器的滑片滑到(选填“A”或“B”) 端。

(2)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,发现小灯泡始终不发光,电压表有示数,电流表无示数,则故障原因可能是 。

(3)排除故障后,闭合开关,移动滑片,发现电压表的示数如图乙所示,为了测量小灯泡的额定功率,应将滑片向 移动(选填“A”或“B”)。

(4)小灯泡的电流随它两端电压变化关系如图丙,分析图象可知:

①小灯泡额定功率是 W。

②小灯泡灯丝电阻是变化的。灯丝电阻变化的原因是 。

6.某同学利用图1所示的电路来测量一未知电阻Rx

(1)请用笔画线代替导线,将图1中实物图连接完整.

(2)闭合开关后,当滑动电阻器的滑片向左移动到某一位置时,电压表的示数为1.2V,电流表的示数如图2所示,则I= A,Rx= Ω.

(3)该同学又设计了如图3所示的测量电路,同样可以测量未知电阻Rx,其中R0是定值电阻.请在空格内把实验步骤补充完整.

① ,用电压表测出电源的电压U;

② ,用电压表测出待测电阻R1两端的电压为U1;

③请用测量值U和U1,已知量R0来表达Rx= .

7.在“测量小灯泡的额定功率”实验中,灯泡上标有“3.8V”字样,电源电压恒定。

(1)请你用笔画线代替导线,将图中的实物电路连接完整。

(2)连接完实验电路后,开关试触时,发现灯泡不亮,电流表无示数,电压表的示数接近电源电压,其故障原因可能是:_______________.

(3)故障排除后,开始实验,在移动变阻器滑片的过程中,眼睛应注视的 示数,直至灯泡正常发光,此时电流表的示数如图所示,则灯泡的额定功率为_________W。

(4)完成上述实验后,小聪向老师要了一个已知阻值为R0的电阻和一个单刀双掷开关,借助部分现有的实验器材,设计了如图14所示的电路,也测出了灯泡的额定功率。请完成下列实验步骤:

①闭合开关S1,将S2拨到触点________(选填“1”或“2”)?,移动滑片,使电压表的示数为______V;

②再将开关S2拨到触点____________(选填“1”或“2”),保持滑片的位置不动,读出电压表的示数U;

③灯泡额定功率的表达式为P额=___________(用已知量和测量量表示)。

8.小明利用如图甲所示的电路探究电流跟电阻的关系。已知电源电压为6V且保持不变,实验用到的电阻阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。

(1)请根据图甲将图乙所示的实物电路连接完整(导线不允许交叉)。

(2)实验中多次改变R的阻值,调节滑动变阻器的滑片,使电压表示数保持不变,记下电流表的示数,得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图像。

①由图像可以得出结论:电压一定时,???????????????????。

②上述实验中,小明用5Ω的电阻做完实验后,接下来的操作是____________,然后将10Ω的电阻接入电路,闭合开关,移动滑片,使电压表示数为???V时,读出电流表的示数。

(3)为完成整个实验,应该选取最大阻值不小于???Ω的滑动变阻器。

实验八 生物实验

1. 某植物叶片边缘呈黄白色,不含叶绿体.将该植物在黑暗中放置48小时后,切断部分叶脉,将叶片的部分区域的两面用锡箔纸遮蔽,如图所示,光照一段时间后去除锡箔纸,用碘染色法处理叶片,观察叶片a、b、c、d4个部位的颜色,发现只有d显蓝色.下列说法错误的是( )

A.该实验证明淀粉是光合作用的产物

B.对比da,说明光合作用需要叶绿体

C.对比dc,说明光合作用需要光照

D.对比db,说明光合作用需要水

2.将川芎植株的一叶片置于恒温的密闭小室,调节小室CO2浓度,在适宜光照强度下测定叶片光合作用的强度(以CO2吸收速率表示),测定结果如图.下列相关叙述,正确的是( )

A.如果光照强度适当降低,a点左移,b点左移

B.如果光照强度适当降低,a点左移,b点右移

C.如果光照强度适当增强,a点右移,b点右移

D.如果光照强度适当增强,a点左移,b点右移

3.科学探究是研究生物学的重要方法.为了探究绿色植物的呼吸作用和光合作用,某生物兴趣小组的同学在老师指导下对一株植物的一个枝条的进行处理,设计了图甲所示的装置,图乙为C装置叶片在晴朗的夏季一天内呼吸作用和光合作用的变化曲线.请根据图回答下列问题:(提示:氢氧化钠溶液具有吸收二氧化碳的作用)

(1)为了确保实验的科学性,该兴趣小组的同学对图甲中的叶片先进行了暗处理,这样做的目的是 .

(2)图甲所示的实验设计能探究 等因素对光合作用的影响.

(3)如果要探究二氧化碳是光合作用的原料应选择 作为一组,进行实验.

(4)D装置弯玻璃管中红墨水的移动方向是 (填写向左、向右或者不动).图乙中的曲线 与D装置内叶片的生理活动相对应.

(5)对图甲C装置中的叶片进行脱水称重,欲使其质量最大,结合图乙中的曲线应选择 点左右摘取叶片.

4.如图为种子呼吸作用和植物光合作用实验图,请根据图回答问题:

(1)瓶中种子萌发时,种子的呼吸作用会加强,致使玻璃瓶内 气体浓度增大,如果将瓶内产生的气体通入澄清石灰水中,则会出现的实验现象是 .

(2)如果把漏斗和玻璃管阀门关闭,幼苗的 作用逐渐减弱,原因是 .

(3)根据上述实验现象,可以看出光合作用和呼吸作用的密切关系,请完成光合作用的反应式: .

糖尿病是当今世界上危害人体健康的常见病之一,常见症状有多饮、多食、多尿以及消瘦等.糖尿病的主要危害在于它的并发症,会对人体多种系统造成损害.目前,糖尿病患者常采取注射胰岛素的方法治疗.口服胰岛素能治疗糖尿病吗?为探究这一问题,某科技小组设计了如下方案:

步骤一:将大小、健康状况相同的甲、乙两只小鼠的胰岛破坏.

步骤二:甲鼠定时喂全营养饲料,每次喂食前注射适量的胰岛素;乙鼠定时喂与甲鼠等量的全营养饲料,每次喂食前口服与甲鼠等量的胰岛素.

步骤三:重复步骤二的操作,几天后,采集两鼠的尿液,检测其葡萄糖含量,分析得出结论.

请根据实验方案回答问题:

(1)你对该实验作出的假设是 .

(2)在探究实验中,起对照作用的小鼠是 .

(3)步骤一中将两只小鼠的胰岛破坏,目的是 .

(4)假如按照上述方案进行实验,最终仅在乙鼠的尿液中检测到了葡萄糖,由此可以得出的结论是 .

(5)当假设与实验结果不相符时,正确的做法是 .

A.马上否定原来的假设

B.修改实验数据,使结论与假设一致

C.如实记录,重新再做一次实验

(6)该实验方案在设计上存在一处严重缺陷,请指出 .

(7)对于正常人来说,饱食状态与饥饿状态相比较血液中胰岛素的含量 .

2.如图是膝跳反射示意图,请据图回答;

(1)图中能够接受刺激并产生神经冲动的结购是 (填番号)

(2)若某人腰部神经(如H处)受阻,则他 完成膝跳反射, 形成感觉.(选填“能”或“不能”)

(3)婴幼儿出现尿床现象,主要是因为膀胱中的尿液达到一定量时就会及时排出,这种排尿发射活动属于 反射;而正常情况下,成年人的排尿过程要受到大脑皮层的调控,这种排尿反射属于 反射.

3.植物生命活动调节的基本形式是激素调节,请分析回答

(1)农业生产中,用一定浓度的生长素类似物作为除草剂,可以除去单子叶农作物田间的双子叶杂草.甲图中,可表示单子叶植物受不同浓度生长素类似物影响的是曲线 .

(2)为探究侧芽生长受哪些因素的影响,小科将大小相近的同种植物分为①②③三组,分别进行不同的处理,实验结果如乙图所示.根据图中的①③组所示结果进行比较,可得出的初步结论是 ;小科设置第②组实验与哪一组实验进行对比,想要探究的问题是 .

4.以燕麦的幼苗为实验材料,做了如图甲、乙所示的两组实验:

实验甲:取三株长势相同的燕麦幼苗,A不做处理,B、C剪去胚芽鞘的尖端,如图甲.其中C在切口的左方放一块含适宜浓度生长素的琼脂块,B不放,给予均匀光照.几天后A直立生长,B没有生长,C弯向右侧生长.重复实验5次.

实验乙:取三株长势相同的燕麦幼苗,D幼苗不做任何处理,在幼苗E的胚芽鞘尖端戴一个不透明帽子,在幼苗F胚芽鞘的下面一段戴一不透明物,都给予右侧单测光照射,几天后D、F弯向光源生长,E直立生长.重复实验5次.

请根据上述实验过程和观察到的实验现象回答下列问题:

(1)下列哪些结论无法通过实验甲得出 (选填数字).

①单侧光照射,会引起植物向光生长

②生长素主要由胚芽鞘尖端产生

③琼脂块能为植物生长提供营养

④生长素能促进植物生长

⑤植物的生长部位主要是胚芽鞘尖端下面的一段

⑥植物生长需要光

(2)实验乙的目的是探究 ,实验乙中的对照组是 (选填“D”、“E”或“F”).

(3)若另进行实验丙:切掉幼苗G的胚芽鞘尖端,在切口上方放置一块含适宜浓度生长素的琼脂块,再给予右侧单侧光照射,请你预测一下几天后G的生长状况是

A.直立生长B.不生长C.弯向左侧生长D.弯向右侧生长.

5.如图是缩手反射的模式图,请据图回答下列问题:

(1)若图中【②】表示感受器,请写出下列序号所表示的结构名称:

【①】 【③】 【⑤】

(2)某人第一次手碰到火时,会发生缩手反射,从反射的类型看,该反射属于 反射,以后此人的手再次接近火时,会主动缩回手,这时的反射属于 反射.

6.如图为针刺后引起缩手反射的反射弧模式图,请据图分析回答:

(1)图中①是 ,它能接受刺激,产生神经冲动;图中④是 ,它接受到神经冲动后,作出反应,图中⑤是 .

(2)缩手反射神经冲动传导的途径是: (用图中数字与箭头表示).

(3)该缩手反射属于 (填“非条件”或“条件”)反射.

7.一般来说,生长素对植物生长的效应是低浓度的生长素可以促进植物生长,而高浓度的生长素则抑制植物生长,甚至杀死植物.而单向生长是指植物向一个方向生长发育.如图同一株植物的不同器官对生长素浓度变化的反应,请根据图示回答下列问题.

(1)促进芽生长的生长素最适合浓度是 mol/L左右,此浓度对根的生长的效应是 .

(2)从图中分析,根、芽、茎对生长素浓度的敏感性有差异,三者敏感程度依次增强是 .

(3)纵观三条曲线可见生长素对同一植物的不同器官的作用程度 (填不同、相同),单独看一条曲线表明生长素具有 .(填单向生长效应、双向生长效应)

同课章节目录