第8课 百家争鸣 课件(共32张PPT)

图片预览

文档简介

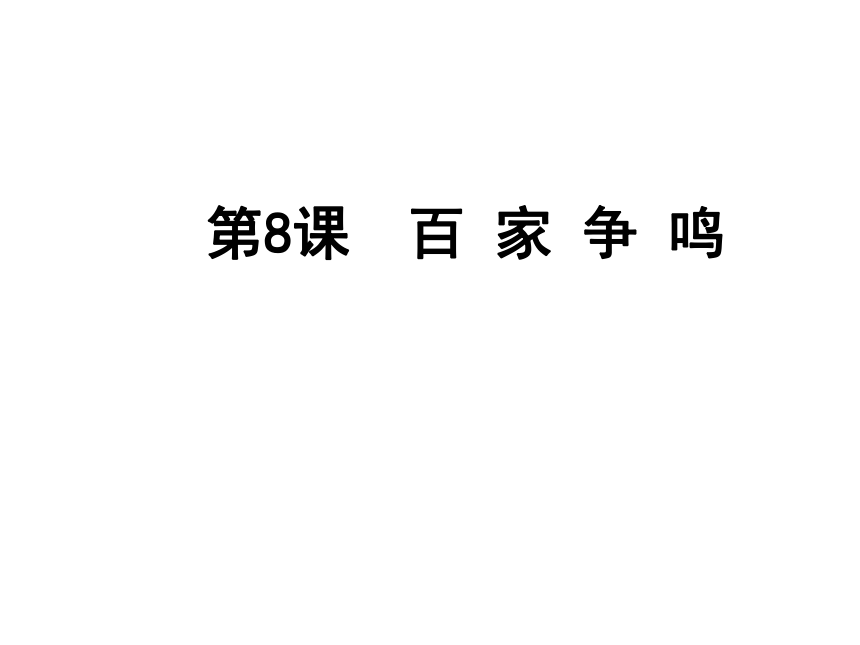

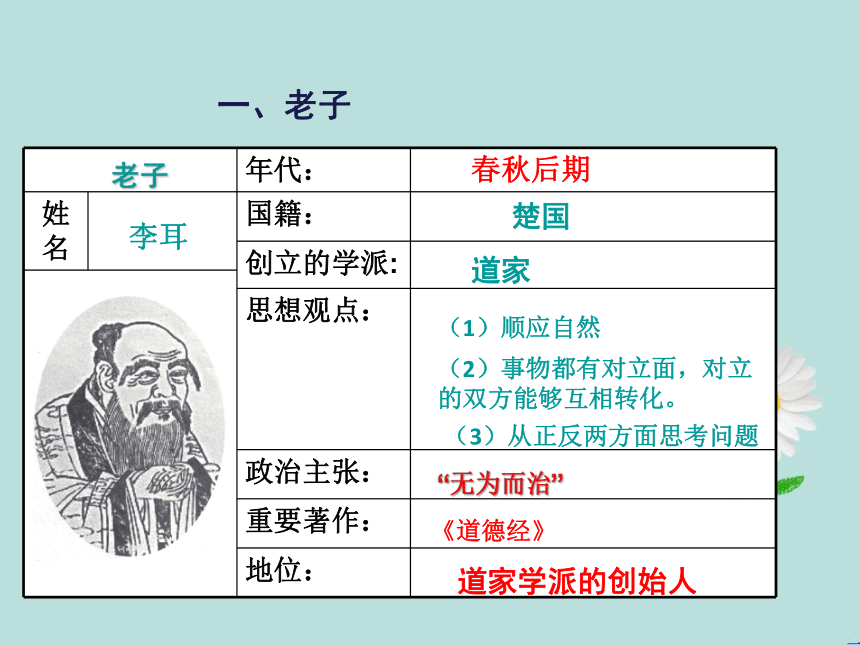

课件32张PPT。第8课 百 家 争 鸣春秋后期楚国道家(2)事物都有对立面,对立的双方能够互相转化。(1)顺应自然(3)从正反两方面思考问题“无为而治”《道德经》道家学派的创始人老子李耳一、老子春秋后期鲁国儒家“仁者爱人”、核心思想“仁”“己所不欲,勿施于人”“礼” 以德治国,反对苛政《论语》《春秋》》儒家学派的创始人

大思想家、大教育家孔子名丘

字仲尼有教无类因材施教二、孔子和儒家学说

是中国传统文化的主流思想。对中国社会、政治和文化等各方面影响深远,是中华民族的宝贵精神财富。

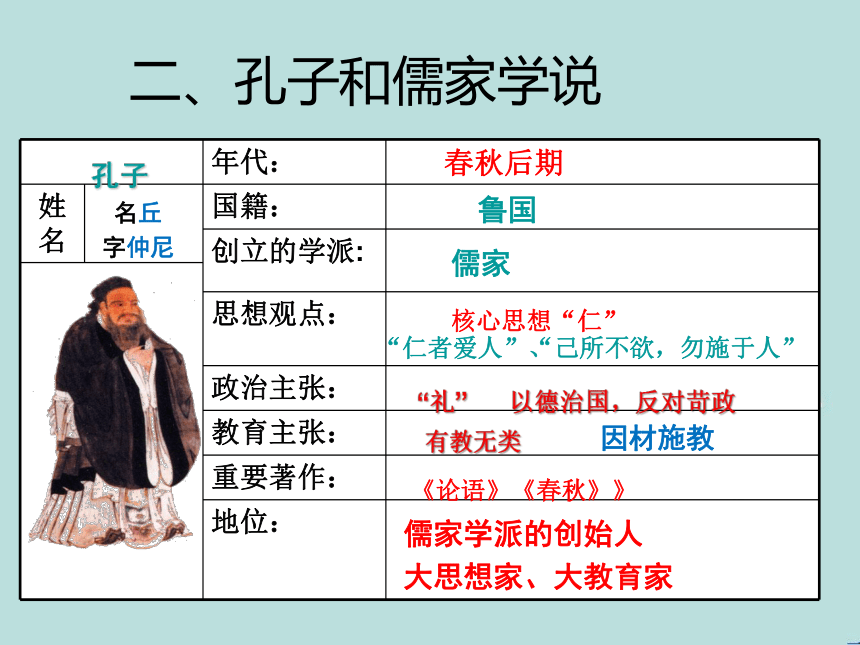

同时,也是世界文明史中极为重要的组成部分。儒家思想* 在当时并未受到太多重视,后来经过历代学者的发扬和统治者的改造逐渐形成了完整的儒家思想体系,成为中国传统文化的主流,其博大精深的文化品格在世界文化史上具有重大的影响。

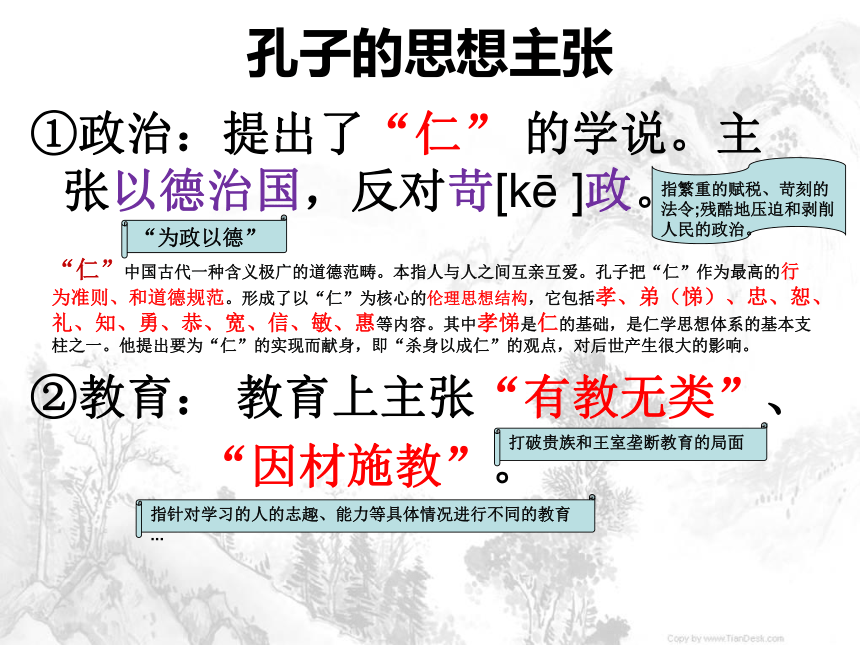

孔子对后世影响深远,他在世时已被誉为 “千古圣人”,是当时社会上最博学者之一。后世并尊称他为“万世师表”,认为他曾修《诗》《书》《礼》 《乐》,序《周易》(称《易经》十翼,或称易传),作《春秋》。《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。一代宗师万世师表孔子《论语》孔子的弟子孔子的思想主张①政治:提出了“仁” 的学说。主 张以德治国,反对苛[kē ]政。

②教育: 教育上主张“有教无类”、

“因材施教”。

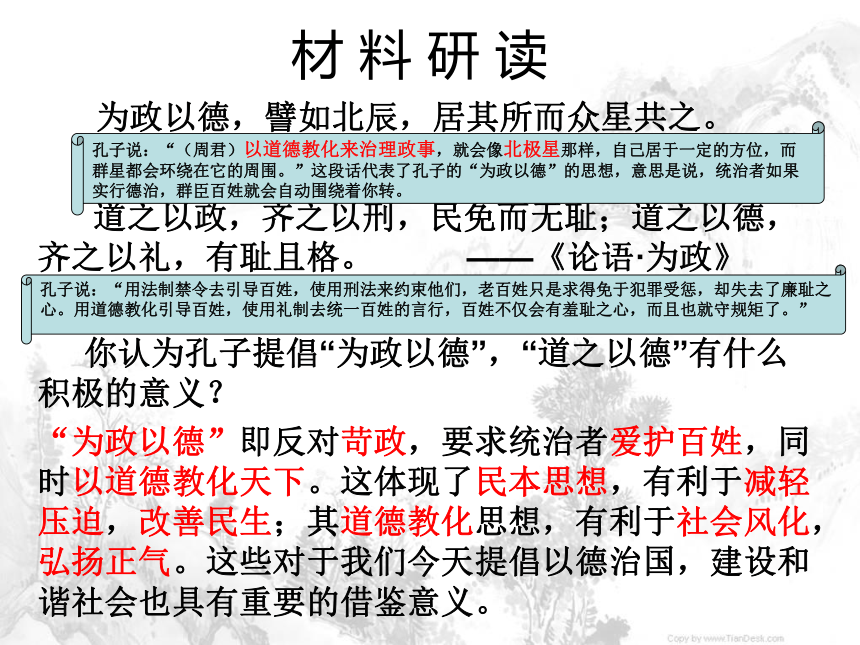

“仁”中国古代一种含义极广的道德范畴。本指人与人之间互亲互爱。孔子把“仁”作为最高的行为准则、和道德规范。形成了以“仁”为核心的伦理思想结构,它包括孝、弟(悌)、忠、恕、礼、知、勇、恭、宽、信、敏、惠等内容。其中孝悌是仁的基础,是仁学思想体系的基本支柱之一。他提出要为“仁”的实现而献身,即“杀身以成仁”的观点,对后世产生很大的影响。指繁重的赋税、苛刻的法令;残酷地压迫和剥削人民的政治。打破贵族和王室垄断教育的局面指针对学习的人的志趣、能力等具体情况进行不同的教育...“为政以德”材 料 研 读 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——《论语·为政》

你认为孔子提倡“为政以德”,“道之以德”有什么积极的意义?

“为政以德”即反对苛政,要求统治者爱护百姓,同时以道德教化天下。这体现了民本思想,有利于减轻压迫,改善民生;其道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。这些对于我们今天提倡以德治国,建设和谐社会也具有重要的借鉴意义。孔子说:“(周君)以道德教化来治理政事,就会像北极星那样,自己居于一定的方位,而群星都会环绕在它的周围。”这段话代表了孔子的“为政以德”的思想,意思是说,统治者如果实行德治,群臣百姓就会自动围绕着你转。孔子说:“用法制禁令去引导百姓,使用刑法来约束他们,老百姓只是求得免于犯罪受惩,却失去了廉耻之心。用道德教化引导百姓,使用礼制去统一百姓的言行,百姓不仅会有羞耻之心,而且也就守规矩了。”

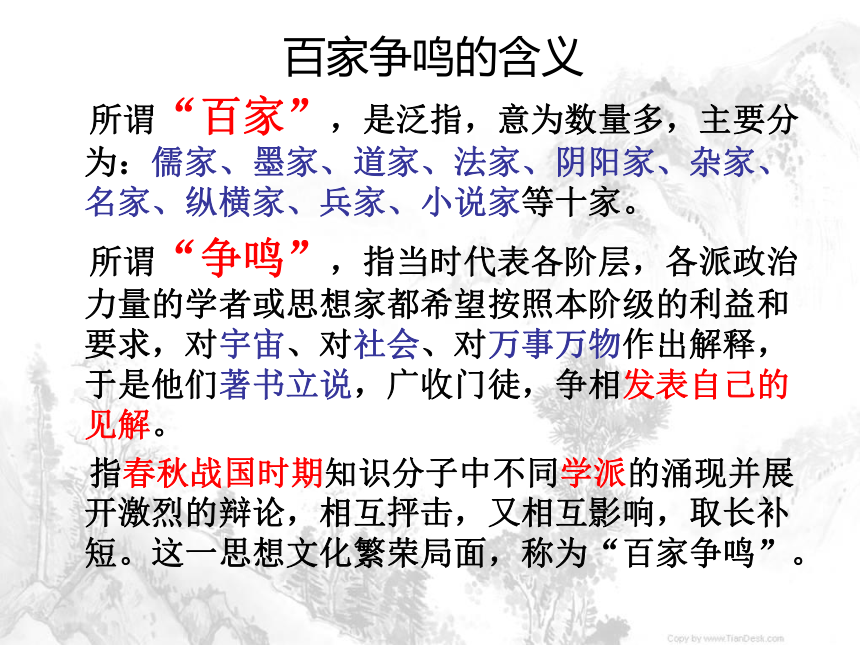

三、百家争鸣百家争鸣的含义 所谓“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”,指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、对社会、对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

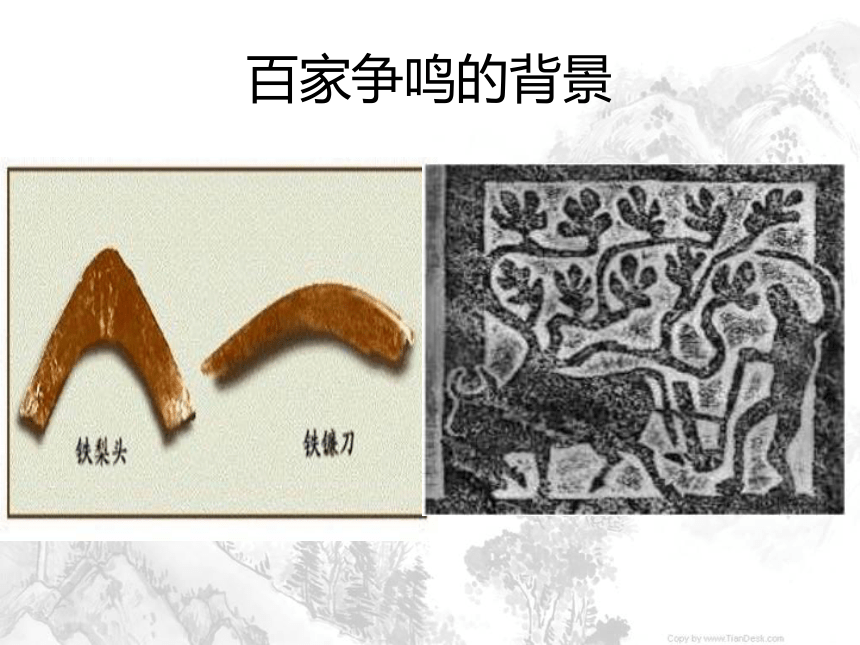

指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现并展开激烈的辩论,相互抨击,又相互影响,取长补短。这一思想文化繁荣局面,称为“百家争鸣”。百家争鸣的背景百家争鸣的背景1.春秋末年和战国时期,铁器和牛耕推动生产力迅速发展,促进了商业繁荣和城镇兴盛

2.在各国竞相改革的潮流中,一批士人冲破礼法束缚,四处游说、讲学。不同阶层、派别的代表人物,对各种问题提出了不同的见解。

3.私学兴起使教育逐渐普及和平民化。 诸子百家墨家学派墨子

墨子(前468 -前376),名翟(dí),春秋末战国初期宋国(今河南商丘人)。

是战国时期著名的思想家、教育家、科学家、军事家、社会活动家,墨家学派的创始人,墨子创立墨家学说,并有《墨子》一书传世。墨子主张

“兼 爱”

“非 攻”

节 俭 孟 子、

孟子(前372年-前289年),名轲[kē],字子舆[yú] 。战国时期邹国人,鲁国庆父后裔。中国古代著名思想家、教育家, 战国时期儒家代表人物。著有《孟子》一书。孟子只是继承孔子的思想,两人隔了很多代的。?孟子是孔子的孙子子思的学生孔孟之道孟子的思想主张①仁政

②民本 :民贵君轻

③道德:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

④人性本善

“仁政”是孟子政治思想的核心 “仁政”学说是对孔子“仁学”思想 的继承和发展。主张“仁政”治国,按时令进山伐树,对自然资源要持续利用的思想家...孟子主张“仁政”、“民贵君轻”,反对一切战争,认为“春秋无义战”, 要求统治者用“仁政”治国,轻徭薄赋。

“在富贵时,能节制的自己挥霍;在贫贱时不要改变自己意志;在威武时

不能做理亏的事,这样才是大丈夫.” 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。意思是百姓最为重要,国家其次,国君为轻。:?

"民:?

"民:?

"孟子的人性本善的观点

荀子的人性本恶论,

告子的无所谓善恶论一直争论至今。你认为孟子的这段话体现了什么思想?

这段话的意思是说,高官厚禄收买不了、贫穷困苦折磨不了、强暴武力威胁不了,才算真正的大丈夫。这是在强调做人不卑不亢,应具有坚定的立场、坚强的意志和不屈不挠的精神。以下材料反应哪些观点?1、孟子曰:“省刑罚、薄税敛”。

2、孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻”。

3、孟子曰:“人无有不善。”

*孟子继承和发展了孔子的思想。

原句是:王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨;壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上。 解释:大王如果对老百姓施行仁政,减免刑罚,少收赋税,深耕细作,及时除草;让身强力壮的人抽出时间修养孝顺、尊敬、忠诚、守信的品德,在家侍奉父母兄长,出门尊敬长辈上级意思是百姓最为重要,国家其次,国君为轻。告孟之辩

告子曰:"性犹湍水也,决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之无分于东西也。"

孟子曰:"水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,

搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉?其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹是也。"译文:人的本性是善良的,就像水会向下流一样;人没有不善良的,(就好象)水没有不向下流的一样。 荀 子

荀 子名况,字卿,汉族,周朝战国末期赵国人。

著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物之一,时人尊称“荀卿”。荀子的政治主张主张:

①政治:实行“礼治”

②人性本恶

*水则载舟,水则覆舟 是谁的名言?

【成语】:?水则载舟,水则覆舟?

【解释】: 水能载舟,也能覆舟。

比喻民可拥护君主,也能推翻君主。 荀 子儒 家 三 圣 孔、孟、荀三人思想异同 庄 子

庄子(约前369-前286),战国中期哲学家,庄氏,名周,字子休(一作子沐),汉族,宋国蒙(今河南商丘)人。是我国先秦(战国)时期伟大的思想家、哲学家、和文学家。老庄哲学

治国要顺应自然和民心。

人生应当追求精神自由,

要保持独立的人格。庄子的主张法家思想韩非子

韩非(约前281年-前233年),韩非为韩国公子,战国末期韩国人(今河南省新郑)。是中国古代著名的哲学家、思想家政论家和散文家,法家思想的集大成者,后世称“韩子”或“韩非子”,中国古代著名法家思想的代表人物。韩非主张以法治国

树立君主权威

建立中央集权专制统治依法治国就是依照体现人民意志和社会发展规律的法律治理国家,而不是依照

个人意志、主张治理国家;要求国家的政治、经济运作、社会各方面的活动统统依照法律进行,而不受任何个人意志的干预、阻碍或破坏。孙膑?- 战国时期齐国军事家

所属类别 :历史人物

孙膑(生卒年不详),其本名孙伯灵(山东孙氏族谱可查),是中国战国时期军事家,华夏族。出生于阿、鄄之间(今山东省菏泽市鄄城县北),是孙武的后代。

孙膑曾与庞涓为同窗,因受庞涓迫害遭受膑刑,身体残疾,后在齐国使者的帮助下投奔齐国,被齐威王任命为军师,辅佐齐国大将田忌两次击败庞涓,取得了桂陵之战和马陵之战的胜利,奠定了齐国的霸业。

唐德宗时将孙膑等历史上六十四位武功卓著的名将供奉于武成王庙内,被称为武成王庙六十四将。宋徽宗时追尊孙膑为武清伯,位列宋武庙七十二将之一。 兵 家孙武 (约公元前545年-约公元前470年),字长卿,春秋末期齐国乐安(今山东省北部)人 。兵家的创始人。中国春秋时期著名的军事家、政治家,尊称兵圣或孙子(孙武子),又称“兵家至圣”,被誉为“百世兵家之师”、“东方兵学的鼻祖”。

孙武大约活动于公元前六世纪末至前五世纪初,由齐至吴,经吴国重臣伍员(伍子胥)举荐,向吴王阖闾进呈所著兵法十三篇,受到重用为将。他曾率领吴国军队大败楚国军队,占领楚国都城郢城,几近覆亡楚国。

其著有巨作《孙子兵法》十三篇,为后世兵法家所推崇,被誉为“兵学圣典”,置于《武经七书》之首。他撰著的《孙子兵法》在中国乃至世界军事史、军事学术史和哲学思想史上都占有极为重要的地位,并在政治、经济、军事、文化、哲学等领域被广泛运用。被译为英文、法文、德文、日文,该书成为国际间最著名的兵学典范之书。

孙武五十多岁的时候,至交好友伍子胥被杀,孙武不再为吴国的对外战争谋划出力,转而隐居乡间,修订其兵法著作。伍子胥被杀后不久,孙武可能也因忧国忧民和郁郁不得志而谢世了,他的卒年当在公元前480年(卫庄公元年)左右。从退隐到寿终,孙武一直没有离开吴国,死后则葬于吴都郊外。1123年(宣和五年),北宋朝廷追尊孙武为“沪渎侯“。?宋室依照唐代惯例,为古代名将设庙,七十二位名将中亦包括孙武。

孙武和他的军事思想享誉古今、蜚声中外,对后世影响极为深远,在世界军事史上亦有着极高的地位。他的《孙子兵法》被国际上认为它是“世界古代第一部兵书”,现在不仅于军事领域,而且在经济、体育等方面,都受到了关注和应用。

孙膑 【 bìn】齐国人(今山东鄄城人),吴国大将孙武的后代,战国时期著名军事家。相传他少年时

与庞涓同师 于著名高人鬼谷子。 ??魏惠王也学秦孝公的样,要找一个商鞅式的人才。他花了好些金钱招徕天下豪杰。庞涓来求见,向他讲了些富国强兵的道理。魏惠王听了挺高兴,就拜庞涓为大将。庞涓真有点本领。他天天操练兵马,先从附近几个小国下手,一连打了几个胜仗,后来连齐国也给他打败了。打那时候起,魏惠王更加信任庞涓。庞涓自以为是了不起的能人。可是他知道,他有一个同学齐国人孙膑,本领比他强。据说孙膑是吴国大将孙武的后代,只有他知道祖传的《孙子兵法》。 ??魏惠王也听到孙膑的名声,有一次跟庞涓说起孙膑。庞涓派人把孙膑请来,跟他一起在魏国共事。哪儿知道庞涓存心不良,背后在魏惠王面前诬陷孙膑私通齐国。魏惠王十分恼怒,把孙膑办了罪,在孙膑的脸上刺了字,还剜掉了他的两块膝盖骨。幸好齐国有一个使臣到魏国访问,偷偷地把孙膑救了出来,带回齐国。齐国大将田忌听说孙膑是个将才,把他推荐给齐威王。齐威王也正在改革图强。他跟孙膑谈论兵法后,大为赏识,只恨没早点见面。 ??公元前354年,魏惠王派庞涓进攻赵国,围了赵国的国都邯郸(今河北邯郸西南)。第二年,赵国向齐威王求救。齐威王想拜孙膑为大将,孙膑忙推辞说:“不行。我是个受过刑的残废人,当了大将,会给人笑活。大王还是请拜田大夫为大将吧。”齐威王就拜田忌为大将,孙膑为军师,发兵去救赵国。孙膑坐在一辆有篷帐的车子里,帮助田忌出主意。孙膑对田忌说:“现在魏国把精锐的兵力都拿去攻赵国,国内大多是些老弱残兵,十分空虚。咱们不如去攻魏国大梁。庞涓听到了,一定要放弃邯郸,往回跑。我们在半道上等着,迎头痛击他一顿,准能把他打败。”田忌就按照这个计策做去。庞涓的军队已经攻下邯郸,忽然听说齐国打大梁去了,立刻吩咐退兵。刚退到桂陵(今河南长垣西北)地方,正碰上齐国兵马。两下里一开仗,庞涓大败。齐国大军得胜而归,邯郸之围也解除了。 ??公元前341年,魏国又派兵攻打韩国。韩国也向齐国求救。那时候,齐威王已经死了。他的儿子齐宣王派田忌、孙膑带兵救韩国。孙膑又使出他的老法子,不去救韩,却直接去攻魏国。庞涓得到本国的告急文书,只好退兵赶回去,齐国的兵马已经进魏国了。魏国发动大量兵力,由太子申率领,抵抗齐军。这时候,齐军已经退了。庞涓察看一下齐军扎过营的地方,发现齐军的营盘占了很大的地方。他叫人数了数做饭的炉灶,足够十万人吃饭用的。庞涓吓得说不出话来。第二天,庞涓带领大军赶到齐国军队第二回扎营的地方,数了数炉灶,只有能够供五万人用的了。第三天,他们追到齐国军队第三回扎营的地方,仔细数了数炉灶,只剩了两万人用的了。庞涓这才放了心,笑着说:“我早知道齐军都是胆小鬼。十万大军到了魏国,才三天工夫,就逃散了一大半。”他吩咐魏军没日没夜地按着齐国军队走过的路线追上去。一直追到马陵(今河北大名县东南),正是天快黑的时候。马陵道十分狭窄,路旁边都是障碍物。庞涓恨不得一步赶上齐国的军队,就吩咐大军摸黑往前赶去。忽然前面的兵士回来报告说:“前面的路给木头堵住啦!”庞涓上前一看,果然见道旁的树全砍倒了,只留下一棵最大的没砍,细细瞧去,那棵树的一面还刮去了树皮,露出一条树瓤来,上面影影绰绰还写着几个大字,因为天色昏暗,看不清楚。庞涓叫兵士拿火来照。有几个兵士点起火把来。趁着火光一瞧,那树瓤上面写的是:“宠涓死于此树下。”庞涓大吃一惊,连忙吩咐将士撤退,已经晚了。四周不知道有多少箭,像飞蝗似的冲魏军射来。一时间,马陵道两旁杀声震天,到处是齐国的兵士。原来这是孙膑设下的计策,他故意天天减少炉灶的数目,引诱庞涓追上来。他算准魏兵在这时辰到达马陵,预先埋伏着一批弓箭手,吩咐他们只等树下有火光,就一齐放箭。庞涓走投无路,只得拔剑自杀。齐军乘胜大破魏军,把魏国的太子申也俘虏了。打这以后,孙膑的名气传遍了各诸侯国。他写的《孙膑兵法》大概在东汉末年便已失传。吴起《吴子》是一部重要的兵家著作。由战国名将吴起著。是反映先秦时期中国军事思想的代表作之一。

吴子主要论述了战争观问题。该篇既反对持众好战,也反对重修德而废弛武备。它认为只有内修文德,外治武备才能使国家强盛。

《图国》篇讲述"内修文德,外治武备"的战争论。

《料敌》篇主要讲述如何判断敌情,因敌制胜的问题。

《治兵》篇主要论述如何治军,指出战争的胜负不是取决与军队人数的多少,而是取决与军队是否法令严明,赏罚必信,打不散,拖不垮。

《论将》篇主要论述将帅的重要和对将帅素质的要求,将帅为全军的统帅,必须刚柔兼备;将帅必须依靠金鼓,旗帜和禁令,刑罚来治军和指挥作战。

《应变》篇阐述了在不同的情况下的应变之术和作战方法。

《励士》篇主要讲述如何激励士气。 《吴子兵法》,中国古代著名军事著作,《武经七书》之一。相传战国初期吴起所著,战国末年即已流传。 《吴子》是一部与《孙子兵法》齐名的军事著作,相传为战国时著名兵学家吴起所作。该书在长期流传过程中为后人所整理和删补,有些篇目和内容有所亡佚,现仅存《图国〉、《料敌》、《治兵》、《论将》、《励士》六篇,远非全璧。

【小结】儒、道、法三家的治国思想 ①儒家推崇“人治”,即治国时偏重人的作用,实行仁政。

②道家主张“无为而治”,即不要把自己的意志强加给社会,顺应时势和民心。

③法家提倡“法治”,主张以法治国,建立君主

专制的中央集权国家。

※百家争鸣的历史影响:

促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

大思想家、大教育家孔子名丘

字仲尼有教无类因材施教二、孔子和儒家学说

是中国传统文化的主流思想。对中国社会、政治和文化等各方面影响深远,是中华民族的宝贵精神财富。

同时,也是世界文明史中极为重要的组成部分。儒家思想* 在当时并未受到太多重视,后来经过历代学者的发扬和统治者的改造逐渐形成了完整的儒家思想体系,成为中国传统文化的主流,其博大精深的文化品格在世界文化史上具有重大的影响。

孔子对后世影响深远,他在世时已被誉为 “千古圣人”,是当时社会上最博学者之一。后世并尊称他为“万世师表”,认为他曾修《诗》《书》《礼》 《乐》,序《周易》(称《易经》十翼,或称易传),作《春秋》。《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。一代宗师万世师表孔子《论语》孔子的弟子孔子的思想主张①政治:提出了“仁” 的学说。主 张以德治国,反对苛[kē ]政。

②教育: 教育上主张“有教无类”、

“因材施教”。

“仁”中国古代一种含义极广的道德范畴。本指人与人之间互亲互爱。孔子把“仁”作为最高的行为准则、和道德规范。形成了以“仁”为核心的伦理思想结构,它包括孝、弟(悌)、忠、恕、礼、知、勇、恭、宽、信、敏、惠等内容。其中孝悌是仁的基础,是仁学思想体系的基本支柱之一。他提出要为“仁”的实现而献身,即“杀身以成仁”的观点,对后世产生很大的影响。指繁重的赋税、苛刻的法令;残酷地压迫和剥削人民的政治。打破贵族和王室垄断教育的局面指针对学习的人的志趣、能力等具体情况进行不同的教育...“为政以德”材 料 研 读 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——《论语·为政》

你认为孔子提倡“为政以德”,“道之以德”有什么积极的意义?

“为政以德”即反对苛政,要求统治者爱护百姓,同时以道德教化天下。这体现了民本思想,有利于减轻压迫,改善民生;其道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。这些对于我们今天提倡以德治国,建设和谐社会也具有重要的借鉴意义。孔子说:“(周君)以道德教化来治理政事,就会像北极星那样,自己居于一定的方位,而群星都会环绕在它的周围。”这段话代表了孔子的“为政以德”的思想,意思是说,统治者如果实行德治,群臣百姓就会自动围绕着你转。孔子说:“用法制禁令去引导百姓,使用刑法来约束他们,老百姓只是求得免于犯罪受惩,却失去了廉耻之心。用道德教化引导百姓,使用礼制去统一百姓的言行,百姓不仅会有羞耻之心,而且也就守规矩了。”

三、百家争鸣百家争鸣的含义 所谓“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”,指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、对社会、对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现并展开激烈的辩论,相互抨击,又相互影响,取长补短。这一思想文化繁荣局面,称为“百家争鸣”。百家争鸣的背景百家争鸣的背景1.春秋末年和战国时期,铁器和牛耕推动生产力迅速发展,促进了商业繁荣和城镇兴盛

2.在各国竞相改革的潮流中,一批士人冲破礼法束缚,四处游说、讲学。不同阶层、派别的代表人物,对各种问题提出了不同的见解。

3.私学兴起使教育逐渐普及和平民化。 诸子百家墨家学派墨子

墨子(前468 -前376),名翟(dí),春秋末战国初期宋国(今河南商丘人)。

是战国时期著名的思想家、教育家、科学家、军事家、社会活动家,墨家学派的创始人,墨子创立墨家学说,并有《墨子》一书传世。墨子主张

“兼 爱”

“非 攻”

节 俭 孟 子、

孟子(前372年-前289年),名轲[kē],字子舆[yú] 。战国时期邹国人,鲁国庆父后裔。中国古代著名思想家、教育家, 战国时期儒家代表人物。著有《孟子》一书。孟子只是继承孔子的思想,两人隔了很多代的。?孟子是孔子的孙子子思的学生孔孟之道孟子的思想主张①仁政

②民本 :民贵君轻

③道德:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

④人性本善

“仁政”是孟子政治思想的核心 “仁政”学说是对孔子“仁学”思想 的继承和发展。主张“仁政”治国,按时令进山伐树,对自然资源要持续利用的思想家...孟子主张“仁政”、“民贵君轻”,反对一切战争,认为“春秋无义战”, 要求统治者用“仁政”治国,轻徭薄赋。

“在富贵时,能节制的自己挥霍;在贫贱时不要改变自己意志;在威武时

不能做理亏的事,这样才是大丈夫.” 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。意思是百姓最为重要,国家其次,国君为轻。:?

"民:?

"民:?

"孟子的人性本善的观点

荀子的人性本恶论,

告子的无所谓善恶论一直争论至今。你认为孟子的这段话体现了什么思想?

这段话的意思是说,高官厚禄收买不了、贫穷困苦折磨不了、强暴武力威胁不了,才算真正的大丈夫。这是在强调做人不卑不亢,应具有坚定的立场、坚强的意志和不屈不挠的精神。以下材料反应哪些观点?1、孟子曰:“省刑罚、薄税敛”。

2、孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻”。

3、孟子曰:“人无有不善。”

*孟子继承和发展了孔子的思想。

原句是:王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨;壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上。 解释:大王如果对老百姓施行仁政,减免刑罚,少收赋税,深耕细作,及时除草;让身强力壮的人抽出时间修养孝顺、尊敬、忠诚、守信的品德,在家侍奉父母兄长,出门尊敬长辈上级意思是百姓最为重要,国家其次,国君为轻。告孟之辩

告子曰:"性犹湍水也,决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之无分于东西也。"

孟子曰:"水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,

搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉?其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹是也。"译文:人的本性是善良的,就像水会向下流一样;人没有不善良的,(就好象)水没有不向下流的一样。 荀 子

荀 子名况,字卿,汉族,周朝战国末期赵国人。

著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物之一,时人尊称“荀卿”。荀子的政治主张主张:

①政治:实行“礼治”

②人性本恶

*水则载舟,水则覆舟 是谁的名言?

【成语】:?水则载舟,水则覆舟?

【解释】: 水能载舟,也能覆舟。

比喻民可拥护君主,也能推翻君主。 荀 子儒 家 三 圣 孔、孟、荀三人思想异同 庄 子

庄子(约前369-前286),战国中期哲学家,庄氏,名周,字子休(一作子沐),汉族,宋国蒙(今河南商丘)人。是我国先秦(战国)时期伟大的思想家、哲学家、和文学家。老庄哲学

治国要顺应自然和民心。

人生应当追求精神自由,

要保持独立的人格。庄子的主张法家思想韩非子

韩非(约前281年-前233年),韩非为韩国公子,战国末期韩国人(今河南省新郑)。是中国古代著名的哲学家、思想家政论家和散文家,法家思想的集大成者,后世称“韩子”或“韩非子”,中国古代著名法家思想的代表人物。韩非主张以法治国

树立君主权威

建立中央集权专制统治依法治国就是依照体现人民意志和社会发展规律的法律治理国家,而不是依照

个人意志、主张治理国家;要求国家的政治、经济运作、社会各方面的活动统统依照法律进行,而不受任何个人意志的干预、阻碍或破坏。孙膑?- 战国时期齐国军事家

所属类别 :历史人物

孙膑(生卒年不详),其本名孙伯灵(山东孙氏族谱可查),是中国战国时期军事家,华夏族。出生于阿、鄄之间(今山东省菏泽市鄄城县北),是孙武的后代。

孙膑曾与庞涓为同窗,因受庞涓迫害遭受膑刑,身体残疾,后在齐国使者的帮助下投奔齐国,被齐威王任命为军师,辅佐齐国大将田忌两次击败庞涓,取得了桂陵之战和马陵之战的胜利,奠定了齐国的霸业。

唐德宗时将孙膑等历史上六十四位武功卓著的名将供奉于武成王庙内,被称为武成王庙六十四将。宋徽宗时追尊孙膑为武清伯,位列宋武庙七十二将之一。 兵 家孙武 (约公元前545年-约公元前470年),字长卿,春秋末期齐国乐安(今山东省北部)人 。兵家的创始人。中国春秋时期著名的军事家、政治家,尊称兵圣或孙子(孙武子),又称“兵家至圣”,被誉为“百世兵家之师”、“东方兵学的鼻祖”。

孙武大约活动于公元前六世纪末至前五世纪初,由齐至吴,经吴国重臣伍员(伍子胥)举荐,向吴王阖闾进呈所著兵法十三篇,受到重用为将。他曾率领吴国军队大败楚国军队,占领楚国都城郢城,几近覆亡楚国。

其著有巨作《孙子兵法》十三篇,为后世兵法家所推崇,被誉为“兵学圣典”,置于《武经七书》之首。他撰著的《孙子兵法》在中国乃至世界军事史、军事学术史和哲学思想史上都占有极为重要的地位,并在政治、经济、军事、文化、哲学等领域被广泛运用。被译为英文、法文、德文、日文,该书成为国际间最著名的兵学典范之书。

孙武五十多岁的时候,至交好友伍子胥被杀,孙武不再为吴国的对外战争谋划出力,转而隐居乡间,修订其兵法著作。伍子胥被杀后不久,孙武可能也因忧国忧民和郁郁不得志而谢世了,他的卒年当在公元前480年(卫庄公元年)左右。从退隐到寿终,孙武一直没有离开吴国,死后则葬于吴都郊外。1123年(宣和五年),北宋朝廷追尊孙武为“沪渎侯“。?宋室依照唐代惯例,为古代名将设庙,七十二位名将中亦包括孙武。

孙武和他的军事思想享誉古今、蜚声中外,对后世影响极为深远,在世界军事史上亦有着极高的地位。他的《孙子兵法》被国际上认为它是“世界古代第一部兵书”,现在不仅于军事领域,而且在经济、体育等方面,都受到了关注和应用。

孙膑 【 bìn】齐国人(今山东鄄城人),吴国大将孙武的后代,战国时期著名军事家。相传他少年时

与庞涓同师 于著名高人鬼谷子。 ??魏惠王也学秦孝公的样,要找一个商鞅式的人才。他花了好些金钱招徕天下豪杰。庞涓来求见,向他讲了些富国强兵的道理。魏惠王听了挺高兴,就拜庞涓为大将。庞涓真有点本领。他天天操练兵马,先从附近几个小国下手,一连打了几个胜仗,后来连齐国也给他打败了。打那时候起,魏惠王更加信任庞涓。庞涓自以为是了不起的能人。可是他知道,他有一个同学齐国人孙膑,本领比他强。据说孙膑是吴国大将孙武的后代,只有他知道祖传的《孙子兵法》。 ??魏惠王也听到孙膑的名声,有一次跟庞涓说起孙膑。庞涓派人把孙膑请来,跟他一起在魏国共事。哪儿知道庞涓存心不良,背后在魏惠王面前诬陷孙膑私通齐国。魏惠王十分恼怒,把孙膑办了罪,在孙膑的脸上刺了字,还剜掉了他的两块膝盖骨。幸好齐国有一个使臣到魏国访问,偷偷地把孙膑救了出来,带回齐国。齐国大将田忌听说孙膑是个将才,把他推荐给齐威王。齐威王也正在改革图强。他跟孙膑谈论兵法后,大为赏识,只恨没早点见面。 ??公元前354年,魏惠王派庞涓进攻赵国,围了赵国的国都邯郸(今河北邯郸西南)。第二年,赵国向齐威王求救。齐威王想拜孙膑为大将,孙膑忙推辞说:“不行。我是个受过刑的残废人,当了大将,会给人笑活。大王还是请拜田大夫为大将吧。”齐威王就拜田忌为大将,孙膑为军师,发兵去救赵国。孙膑坐在一辆有篷帐的车子里,帮助田忌出主意。孙膑对田忌说:“现在魏国把精锐的兵力都拿去攻赵国,国内大多是些老弱残兵,十分空虚。咱们不如去攻魏国大梁。庞涓听到了,一定要放弃邯郸,往回跑。我们在半道上等着,迎头痛击他一顿,准能把他打败。”田忌就按照这个计策做去。庞涓的军队已经攻下邯郸,忽然听说齐国打大梁去了,立刻吩咐退兵。刚退到桂陵(今河南长垣西北)地方,正碰上齐国兵马。两下里一开仗,庞涓大败。齐国大军得胜而归,邯郸之围也解除了。 ??公元前341年,魏国又派兵攻打韩国。韩国也向齐国求救。那时候,齐威王已经死了。他的儿子齐宣王派田忌、孙膑带兵救韩国。孙膑又使出他的老法子,不去救韩,却直接去攻魏国。庞涓得到本国的告急文书,只好退兵赶回去,齐国的兵马已经进魏国了。魏国发动大量兵力,由太子申率领,抵抗齐军。这时候,齐军已经退了。庞涓察看一下齐军扎过营的地方,发现齐军的营盘占了很大的地方。他叫人数了数做饭的炉灶,足够十万人吃饭用的。庞涓吓得说不出话来。第二天,庞涓带领大军赶到齐国军队第二回扎营的地方,数了数炉灶,只有能够供五万人用的了。第三天,他们追到齐国军队第三回扎营的地方,仔细数了数炉灶,只剩了两万人用的了。庞涓这才放了心,笑着说:“我早知道齐军都是胆小鬼。十万大军到了魏国,才三天工夫,就逃散了一大半。”他吩咐魏军没日没夜地按着齐国军队走过的路线追上去。一直追到马陵(今河北大名县东南),正是天快黑的时候。马陵道十分狭窄,路旁边都是障碍物。庞涓恨不得一步赶上齐国的军队,就吩咐大军摸黑往前赶去。忽然前面的兵士回来报告说:“前面的路给木头堵住啦!”庞涓上前一看,果然见道旁的树全砍倒了,只留下一棵最大的没砍,细细瞧去,那棵树的一面还刮去了树皮,露出一条树瓤来,上面影影绰绰还写着几个大字,因为天色昏暗,看不清楚。庞涓叫兵士拿火来照。有几个兵士点起火把来。趁着火光一瞧,那树瓤上面写的是:“宠涓死于此树下。”庞涓大吃一惊,连忙吩咐将士撤退,已经晚了。四周不知道有多少箭,像飞蝗似的冲魏军射来。一时间,马陵道两旁杀声震天,到处是齐国的兵士。原来这是孙膑设下的计策,他故意天天减少炉灶的数目,引诱庞涓追上来。他算准魏兵在这时辰到达马陵,预先埋伏着一批弓箭手,吩咐他们只等树下有火光,就一齐放箭。庞涓走投无路,只得拔剑自杀。齐军乘胜大破魏军,把魏国的太子申也俘虏了。打这以后,孙膑的名气传遍了各诸侯国。他写的《孙膑兵法》大概在东汉末年便已失传。吴起《吴子》是一部重要的兵家著作。由战国名将吴起著。是反映先秦时期中国军事思想的代表作之一。

吴子主要论述了战争观问题。该篇既反对持众好战,也反对重修德而废弛武备。它认为只有内修文德,外治武备才能使国家强盛。

《图国》篇讲述"内修文德,外治武备"的战争论。

《料敌》篇主要讲述如何判断敌情,因敌制胜的问题。

《治兵》篇主要论述如何治军,指出战争的胜负不是取决与军队人数的多少,而是取决与军队是否法令严明,赏罚必信,打不散,拖不垮。

《论将》篇主要论述将帅的重要和对将帅素质的要求,将帅为全军的统帅,必须刚柔兼备;将帅必须依靠金鼓,旗帜和禁令,刑罚来治军和指挥作战。

《应变》篇阐述了在不同的情况下的应变之术和作战方法。

《励士》篇主要讲述如何激励士气。 《吴子兵法》,中国古代著名军事著作,《武经七书》之一。相传战国初期吴起所著,战国末年即已流传。 《吴子》是一部与《孙子兵法》齐名的军事著作,相传为战国时著名兵学家吴起所作。该书在长期流传过程中为后人所整理和删补,有些篇目和内容有所亡佚,现仅存《图国〉、《料敌》、《治兵》、《论将》、《励士》六篇,远非全璧。

【小结】儒、道、法三家的治国思想 ①儒家推崇“人治”,即治国时偏重人的作用,实行仁政。

②道家主张“无为而治”,即不要把自己的意志强加给社会,顺应时势和民心。

③法家提倡“法治”,主张以法治国,建立君主

专制的中央集权国家。

※百家争鸣的历史影响:

促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史