第8课 革命先行者孙中山教案

图片预览

文档简介

第8课革命先行者孙中山

教学目标

知识与技能:依时间的顺序,初步了解孙中山的早期活动、同盟会的成立、三民主义的提出、同盟会成立后,革命志士发动的武装起义。思考孙中山成为革命先行者与他一系列活动之间的内在联系,并以发展的眼光看待孙中山的革命之路。

过程与方法:通过材料法,认识孙中山走上革命道路的原因;通过故事法,讲述孙中山和革命志士们的革命活动。

情感、态度与价值观:感受孙中山百折不挠追寻救国之路的探索精神、大无畏的革命勇气和坚持民主共和的坚定立场,学习革命党人为国为民、敢于牺牲的奉献精神。

教学重点:同盟会与三民主义

教学难点:如何从孙中山的早期革命活动中认识到他的“革命先行”

教学过程

一、导入

师:同学们,大家都听过“众筹”吧?众筹,即大众筹资或群众筹资,它利用互联网,让小企业、艺术家或个人对公众展示他们的创意,争取大家的关注和支持,进而获得所需要的资金援助。现在我们接触的“众筹”更多是集资救人,然而,当你翻开历史,你就会发现,其实孙中山那时候就已经有了众筹。

出示材料:孙中山曾经多次强调:“合力筹款以济革命者,海外同志之任也。”

——《孙中山全集:第1卷》

孙中山发动“众筹”的目的是什么?——“医国”,革命

出示材料:在1894—1911年17年间,孙中山及其革命党人的革命活动包括发动武装起义、成立革命组织及发行革命报刊等,主要是在海外华侨的财政支持下进行的。

孙中山及其革命党人所筹得的款项总额 (包括会员会费 、外国友助、华侨捐助 、贷款)为112.3万余港元。

——《辛亥革命与华侨》

他的“众筹”在海外的影响力非常大,据说连给别人洗衣服的苦阿姨也要认捐五元来支持他的革命事业。孙中山是怎样走上革命的道路的?我们今天来了解一下。

过渡:师问:孙中山究竟是一个怎样的人?他早年又经历了什么?

孙中山简介

姓名:孙文(孙逸仙)

曾用名:中山樵(据不完全统计,孙中山在多年革命当中,曾用过三十多个绰号、名号)

兴趣:听故事(太平天国洪秀全、杨秀清的故事,华盛顿、林肯等人传记)

心理特征:爱国、英雄主义

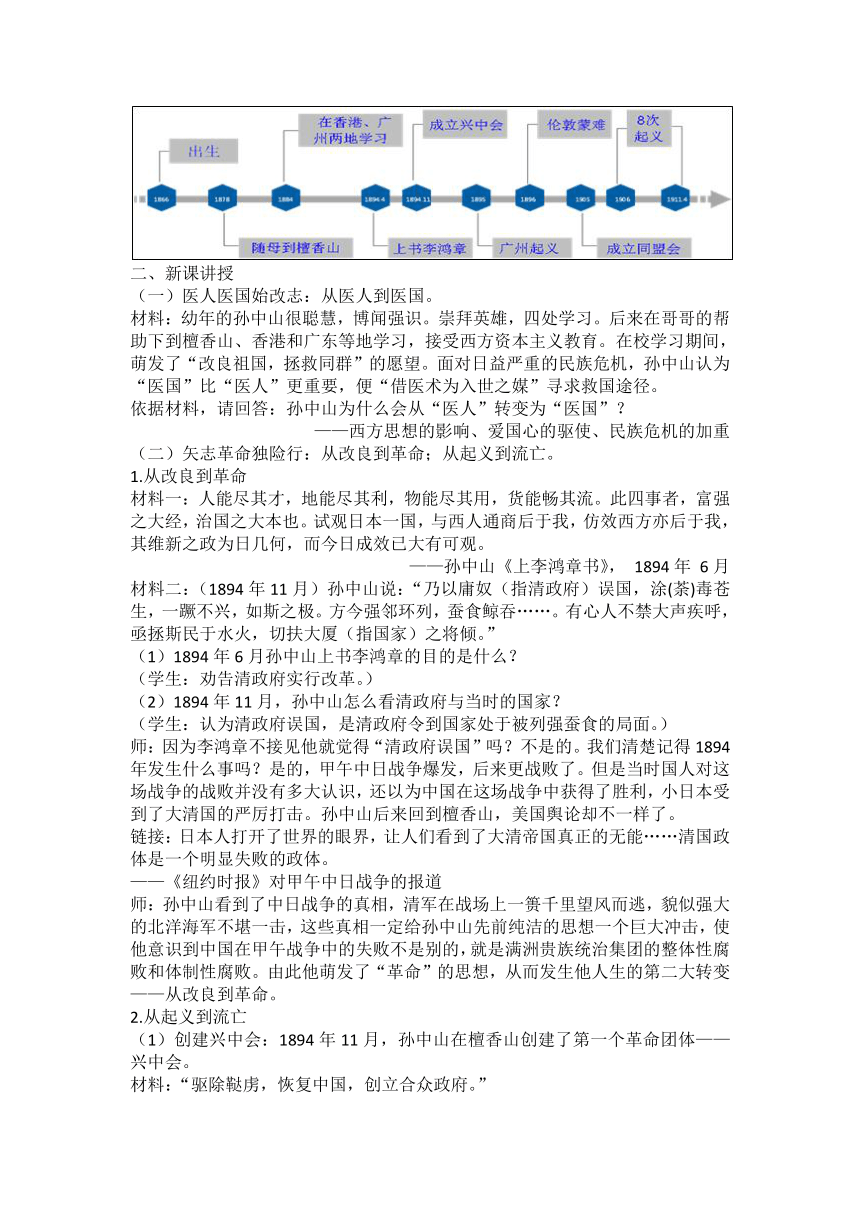

师:介绍孙中山早年经历:

二、新课讲授

(一)医人医国始改志:从医人到医国。

材料:幼年的孙中山很聪慧,博闻强识。崇拜英雄,四处学习。后来在哥哥的帮助下到檀香山、香港和广东等地学习,接受西方资本主义教育。在校学习期间,萌发了“改良祖国,拯救同群”的愿望。面对日益严重的民族危机,孙中山认为“医国”比“医人”更重要,便“借医术为入世之媒”寻求救国途径。

依据材料,请回答:孙中山为什么会从“医人”转变为“医国”?

——西方思想的影响、爱国心的驱使、民族危机的加重

(二)矢志革命独险行:从改良到革命;从起义到流亡。

1.从改良到革命

材料一:人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。此四事者,富强之大经,治国之大本也。试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观。

——孙中山《上李鸿章书》, 1894年 6月

材料二:(1894年11月)孙中山说:“乃以庸奴(指清政府)误国,涂(荼)毒苍生,一蹶不兴,如斯之极。方今强邻环列,蚕食鲸吞……。有心人不禁大声疾呼,亟拯斯民于水火,切扶大厦(指国家)之将倾。”

(1)1894年6月孙中山上书李鸿章的目的是什么?

(学生:劝告清政府实行改革。)

(2)1894年11月,孙中山怎么看清政府与当时的国家?

(学生:认为清政府误国,是清政府令到国家处于被列强蚕食的局面。)

师:因为李鸿章不接见他就觉得“清政府误国”吗?不是的。我们清楚记得1894年发生什么事吗?是的,甲午中日战争爆发,后来更战败了。但是当时国人对这场战争的战败并没有多大认识,还以为中国在这场战争中获得了胜利,小日本受到了大清国的严厉打击。孙中山后来回到檀香山,美国舆论却不一样了。

链接:日本人打开了世界的眼界,让人们看到了大清帝国真正的无能……清国政体是一个明显失败的政体。

——《纽约时报》对甲午中日战争的报道

师:孙中山看到了中日战争的真相,清军在战场上一篑千里望风而逃,貌似强大的北洋海军不堪一击,这些真相一定给孙中山先前纯洁的思想一个巨大冲击,使他意识到中国在甲午战争中的失败不是别的,就是满洲贵族统治集团的整体性腐败和体制性腐败。由此他萌发了“革命”的思想,从而发生他人生的第二大转变——从改良到革命。

2.从起义到流亡

(1)创建兴中会:1894年11月,孙中山在檀香山创建了第一个革命团体——兴中会。

材料:“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府。”

——兴中会入会誓词

提问:从兴中会的入会誓词可以看出孙中山的革命对象是什么?

师:孙中山是最早意识到中国问题症结并矢志革命的人,他当之无愧是近代中国民族民主革命的先行者。在他的号召下,很快招募了二十多名华侨作为会员。甚至先前极端谨慎的孙眉也不再反对他这个弟弟从事这项危险事业,拿出一部分家产作为革命经费。

(2)谋划广州起义失败

故事1:共和革命牺牲第一人

陆皓东,是孙中山的同乡、幼年的同学。他曾把父亲的遗产来资助在海外活动的孙中山。1895年他协助孙中山在香港成立兴中会总部,并决定武装起义袭取广州为革命根据地。他亲手绘制青天白日旗,作为起义旗帜,起义消息暴露后,陆皓东怕被清政府发现,一个人回去销毁相关资料,结果被清政府逮捕并杀害了。孙中山后来称他为“共和革命牺牲第一人”。就在陆皓东被杀害的第7天,孙中山愤然地剪去了自己的发辫,脱下长袍,以示自己与清政府斗争到底的决心。

过渡:也就是广州起义失败后,孙中山开始了海外流亡的历史。

(3)海外流亡

故事2:伦敦蒙难

广州起义失败后,他又去檀香山、美国、英国进行革命活动。清政府把他看作叛徒要犯,通过驻各国使馆设法逮捕他。1896年10月11日上午,他刚从伦敦宜家旅店走出,即有三名使馆人员将他缠住。忽然,孙中山被左右两人挟持,强行绑架到波兰德广场的清政府驻英公使馆。清政府驻英公使用七千英镑的高价,向格莱轮船公司租了一艘两千吨的轮船,造了一只木箱,阴谋把孙中山装在箱内,秘密运回国内杀害,孙中山生命危在旦夕。

他老师康德黎和孟生四处奔走,积极设法营救。康德黎找到报社,《地球报》首先发表了这则消息,各报接连刊载。在巨大的舆论压力下,清使馆不得不于23日释放被囚禁了12天的孙中山。从此,孙中山成为世界级政治流亡人士,他的名字传遍全世界,受到被压迫民族和主持正义的人崇敬。孙中山更借此机会撰文发到外国报纸上宣扬他的政治主张,从此使国际间对中国革命有了一定的认识。

孙中山脱险后,夜以继日地到大英博物院等图书馆去看书,晚上十分疲倦了,就伏在桌上休息一会儿。他曾说:“我一生的嗜好,除了革命之外,只有好读书。我一天不读书,便不能够生活。”他读书的目的也是为探求救国真理。定居英国期间,是他革命思想发展的重要阶段。

师:塞翁失马,焉知非福,用在这时候的孙中山身上最适合不过了。就在这个时候,他找到了革命的理想。

(三)三民主义绘蓝图:从反清朝到觅共和;从同盟会到三民主义。

1.革命梦想——建立共和制度

师:孙中山的革命理想会是什么呢?中国史上有多次的农民起义、革命运动,旨在推翻一个朝代,建立一个新的王朝,那么孙中山所提倡的“革命”是否欲建立一个“孙氏王朝”?

出示材料:“我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。”

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年

提问:孙中山提倡革命的目的是什么?

(学生:废除专制,建立民国,实行共和制度。)

“共和制度”概念解释:是一种资本主义国家的政体形式。国家权力机关的组成人员和国家元首由选举产生并有一定的任期(如美国)。

师:是什么促成了他的“共和”之想?

出示材料:天下大势,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。——孙中山

出示知识链接:当时世界上已经有很多国家如英国、法国、美国、日本、俄国都通过革命或改革建立了资产阶级民主政体。

提问:孙中山认为的“天下大势”是什么?

(学生:建立资产阶级民主政体。)

2.革命大联盟——创建同盟会

(1)背景

a.清政府的极端腐败

材料一:广州起义(1895)失败后,孙中山说:“当初次之失败也,举国舆论,莫不目予辈为乱臣贼子。大逆不道,咒咀谩骂之声,不绝于耳。吾人足迹所到,凡认识者,几视为毒蛇猛兽,而莫敢与吾人交游也。”

材料二:惟庚子(1900)失败之后,则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣。前后相较,差若天渊。

——孙中山《建国方略》

问题设计:是什么导致国民对广州起义失败和孙中山看法的不同?

(学生:八国联军侵华战争,清政府战败,签订了《辛丑条约》,清廷完全沦为帝国主义统治中国的工具。)

师:清成为洋人的朝廷,政府与人民的矛盾、对立已达到了无法调和的地步。朝廷腐败、社会动荡、民生凋敝、列强环饲。越来越多的人觉醒,越来越多的人宣传革命的思想。

b.革命、民主思想的传播

章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》、《警世钟》

c.革命团体的建立:光复会、华兴会……

小结:国内形势的变化,使更多人理解革命;著作的流行,不断激励更多人投身革命事业;革命团体雨后春笋般地出现,说明已经越来越多的人追随着孙中山的革命事业。就是在这样的背景下,为了凝聚一切分散的革命力量,同盟会就应运而生了。

(2)兴中会成立简表

过渡:后来,孙中山把同盟会的革命纲领高度概括,首创了三民主义。

3.革命的蓝图——首创三民主义

(1)民族主义:驱除鞑虏,恢复中华——推翻清朝统治

驱除鞑虏:今之满洲,本塞外东胡。昔在明朝, 屡为边患??满政府穷凶极恶,今已贯盈。 义师所指,覆彼政府,还我主权。其满洲,汉军人等,如悔悟来降者,免其罪,敢有抵抗,杀无赦!

恢复中华:中国者,中国人之中国;中国之政治,中国人任之。驱除鞑虏之后,光复我民族的国家。

问题探讨:你怎么看待孙中山的“民族主义”?

(学生:明确提出推翻清朝统治; 但把满族等同于清政府,是一种狭隘的民族意识)

(2)民权主义:创立民国——推翻君主制,建立资产阶级共和国。

创立民国:今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举,议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。敢有帝制自为者,天下共击之。

问题探讨:

(1)革命的目标是什么?

(学生:创立民国)

(2)这个“民国”与之前的国家体制有什么不一样?

(学生:实行总统制而非帝制,国民一律平等,总统和议员都是由国民选举产生的。)

(3)民生主义:平均地权——解决土地问题

平均地权:当改良社会经济组织,核定天下地价。其现有之地价,仍属原主所有;其革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。肇造社会的国家,俾家给人足,四海之内无一夫不获其所。敢有垄断以制国民之生命者,与众弃之!

问题探讨:“平均地权”,有利于争取哪个阶级支持革命?

(学生:农民阶级)

师:农民是中国民族民主革命的主力军,不发动农民参加斗争就不会有强大的民族民主运动。

(4)对三民主义的评价:

孙中山从中国的国情出发,既考虑革命的首要目标,也兼顾各派的主要利益,……使各派势力能够在共同的目标下协调行动,大大增强了中华民族整体的斗争力量。

——《试析孙中山三民主义的历史意义》

三民主义就是针对着当时中国所面临急需要解决的三个问题提出了革命主张。……在三民主义这一革命纲领的指导下,孙中山和一批批爱国志士进行了多次武装起义,并最终成功领导了改变中国历史进程的辛亥革命。

——《复兴之路》解说词

提问:根据材料,说说三民主义的历史意义。

小结:三民主义,是孙中山革命理想的体现,由于孙中山的认识和受时代限制的原因,三民主义有很多不尽人意的地方,但作为一种相对前人来说更具有科学性、可操作性的革命理论来说,它为世人描绘了一幅革命后的宏美蓝图,是非常难得的。

过渡:也正是在三民主义的激发下,越来越多人前仆后继为之奋斗,一次又一次地向清政府的发出攻击。

(四)革命志士共奋进:从革命到再革命。

同盟会发动武装的起义

师:一次革命失败,再来一次,失败,再一次……在每一次失败、每一次失去革命挚友的沉痛中,他依然发出“吾志所向,一往无前;愈挫愈奋,再接再励。”有理想的人,大概就是那样,可以被打倒,但不可以被打败。在革命者前赴后继的呐喊中,才终于迎来了中国历史上一次翻天覆地的革命风暴——武昌起义。

设计思路:

这部分为本课是第10课的第一目录的内容,将其置于此,是对教材内容进行一定的整合。让学生以时间的顺序大概了解同盟会成立后,在孙中山及革命党人的领导下掀起的一系列的革命起义,感知革命的不易,感悟孙中山及革命党人百折不挠、愈挫愈奋的革命精神。

学生畅言:我今天认识的孙中山,是____________。

师:古语有曰:“知其不可为而不为,贤人也;知其不可为而为之,圣人也。” 在那个年代,孙中山站在时代的尖端,以爱国为己任,无畏地站出来倡导推翻清朝统治、推翻帝制,实属革命的先行者,圣人也!

过渡:当然,人无完人,受时代的局限,孙中山也有不足或不够理想的地方。

师:美国学者韦慕庭在其《孙中山:壮志未酬的爱国者》中说:“从现时的观点来回顾过去的历史,人们会认为,孙博士对债权人的某些许诺似乎是鲁莽大胆的,甚至是丧失原则的。”

提问:同学们,你们是怎么看的?

师:孙中山深知革命是需要钱的,为了他的“众筹革命”,也许在过程中出现一些用现代目光看是不正当的地方。这也是他后来被人诟病的地方。但,也正如韦慕庭学者后面说的:“因为,他的注意力集中于一个伟大的目标:推翻可恶的清王朝,建立一个有利于中华民族的进步政权。”一切,都是为了革命。所以,鲁迅先生曾评价孙中山“他是一个全体,永远的革命者。无论所做的哪一件,全都是革命。无论后人如何吹求他,冷落他,他终于全都是革命。”

三、小结

太阳最伟大的地方不在于普照大地,而在于落下之后还能再升起。

孙中山先生为推翻在中国延续两千多年的封建帝制、实现“三民主义”,矢志不渝、百折不挠,中山先生站出世间来就是革命,失败了还是革命,直到临终之际,他说道:革命尚未成功,同志仍须努力!中山先生和革命党人的不懈奋斗的革命精神、催人泪下的奋斗历程,穿透了百年的时光,依然振聋发聩。

教学目标

知识与技能:依时间的顺序,初步了解孙中山的早期活动、同盟会的成立、三民主义的提出、同盟会成立后,革命志士发动的武装起义。思考孙中山成为革命先行者与他一系列活动之间的内在联系,并以发展的眼光看待孙中山的革命之路。

过程与方法:通过材料法,认识孙中山走上革命道路的原因;通过故事法,讲述孙中山和革命志士们的革命活动。

情感、态度与价值观:感受孙中山百折不挠追寻救国之路的探索精神、大无畏的革命勇气和坚持民主共和的坚定立场,学习革命党人为国为民、敢于牺牲的奉献精神。

教学重点:同盟会与三民主义

教学难点:如何从孙中山的早期革命活动中认识到他的“革命先行”

教学过程

一、导入

师:同学们,大家都听过“众筹”吧?众筹,即大众筹资或群众筹资,它利用互联网,让小企业、艺术家或个人对公众展示他们的创意,争取大家的关注和支持,进而获得所需要的资金援助。现在我们接触的“众筹”更多是集资救人,然而,当你翻开历史,你就会发现,其实孙中山那时候就已经有了众筹。

出示材料:孙中山曾经多次强调:“合力筹款以济革命者,海外同志之任也。”

——《孙中山全集:第1卷》

孙中山发动“众筹”的目的是什么?——“医国”,革命

出示材料:在1894—1911年17年间,孙中山及其革命党人的革命活动包括发动武装起义、成立革命组织及发行革命报刊等,主要是在海外华侨的财政支持下进行的。

孙中山及其革命党人所筹得的款项总额 (包括会员会费 、外国友助、华侨捐助 、贷款)为112.3万余港元。

——《辛亥革命与华侨》

他的“众筹”在海外的影响力非常大,据说连给别人洗衣服的苦阿姨也要认捐五元来支持他的革命事业。孙中山是怎样走上革命的道路的?我们今天来了解一下。

过渡:师问:孙中山究竟是一个怎样的人?他早年又经历了什么?

孙中山简介

姓名:孙文(孙逸仙)

曾用名:中山樵(据不完全统计,孙中山在多年革命当中,曾用过三十多个绰号、名号)

兴趣:听故事(太平天国洪秀全、杨秀清的故事,华盛顿、林肯等人传记)

心理特征:爱国、英雄主义

师:介绍孙中山早年经历:

二、新课讲授

(一)医人医国始改志:从医人到医国。

材料:幼年的孙中山很聪慧,博闻强识。崇拜英雄,四处学习。后来在哥哥的帮助下到檀香山、香港和广东等地学习,接受西方资本主义教育。在校学习期间,萌发了“改良祖国,拯救同群”的愿望。面对日益严重的民族危机,孙中山认为“医国”比“医人”更重要,便“借医术为入世之媒”寻求救国途径。

依据材料,请回答:孙中山为什么会从“医人”转变为“医国”?

——西方思想的影响、爱国心的驱使、民族危机的加重

(二)矢志革命独险行:从改良到革命;从起义到流亡。

1.从改良到革命

材料一:人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。此四事者,富强之大经,治国之大本也。试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观。

——孙中山《上李鸿章书》, 1894年 6月

材料二:(1894年11月)孙中山说:“乃以庸奴(指清政府)误国,涂(荼)毒苍生,一蹶不兴,如斯之极。方今强邻环列,蚕食鲸吞……。有心人不禁大声疾呼,亟拯斯民于水火,切扶大厦(指国家)之将倾。”

(1)1894年6月孙中山上书李鸿章的目的是什么?

(学生:劝告清政府实行改革。)

(2)1894年11月,孙中山怎么看清政府与当时的国家?

(学生:认为清政府误国,是清政府令到国家处于被列强蚕食的局面。)

师:因为李鸿章不接见他就觉得“清政府误国”吗?不是的。我们清楚记得1894年发生什么事吗?是的,甲午中日战争爆发,后来更战败了。但是当时国人对这场战争的战败并没有多大认识,还以为中国在这场战争中获得了胜利,小日本受到了大清国的严厉打击。孙中山后来回到檀香山,美国舆论却不一样了。

链接:日本人打开了世界的眼界,让人们看到了大清帝国真正的无能……清国政体是一个明显失败的政体。

——《纽约时报》对甲午中日战争的报道

师:孙中山看到了中日战争的真相,清军在战场上一篑千里望风而逃,貌似强大的北洋海军不堪一击,这些真相一定给孙中山先前纯洁的思想一个巨大冲击,使他意识到中国在甲午战争中的失败不是别的,就是满洲贵族统治集团的整体性腐败和体制性腐败。由此他萌发了“革命”的思想,从而发生他人生的第二大转变——从改良到革命。

2.从起义到流亡

(1)创建兴中会:1894年11月,孙中山在檀香山创建了第一个革命团体——兴中会。

材料:“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府。”

——兴中会入会誓词

提问:从兴中会的入会誓词可以看出孙中山的革命对象是什么?

师:孙中山是最早意识到中国问题症结并矢志革命的人,他当之无愧是近代中国民族民主革命的先行者。在他的号召下,很快招募了二十多名华侨作为会员。甚至先前极端谨慎的孙眉也不再反对他这个弟弟从事这项危险事业,拿出一部分家产作为革命经费。

(2)谋划广州起义失败

故事1:共和革命牺牲第一人

陆皓东,是孙中山的同乡、幼年的同学。他曾把父亲的遗产来资助在海外活动的孙中山。1895年他协助孙中山在香港成立兴中会总部,并决定武装起义袭取广州为革命根据地。他亲手绘制青天白日旗,作为起义旗帜,起义消息暴露后,陆皓东怕被清政府发现,一个人回去销毁相关资料,结果被清政府逮捕并杀害了。孙中山后来称他为“共和革命牺牲第一人”。就在陆皓东被杀害的第7天,孙中山愤然地剪去了自己的发辫,脱下长袍,以示自己与清政府斗争到底的决心。

过渡:也就是广州起义失败后,孙中山开始了海外流亡的历史。

(3)海外流亡

故事2:伦敦蒙难

广州起义失败后,他又去檀香山、美国、英国进行革命活动。清政府把他看作叛徒要犯,通过驻各国使馆设法逮捕他。1896年10月11日上午,他刚从伦敦宜家旅店走出,即有三名使馆人员将他缠住。忽然,孙中山被左右两人挟持,强行绑架到波兰德广场的清政府驻英公使馆。清政府驻英公使用七千英镑的高价,向格莱轮船公司租了一艘两千吨的轮船,造了一只木箱,阴谋把孙中山装在箱内,秘密运回国内杀害,孙中山生命危在旦夕。

他老师康德黎和孟生四处奔走,积极设法营救。康德黎找到报社,《地球报》首先发表了这则消息,各报接连刊载。在巨大的舆论压力下,清使馆不得不于23日释放被囚禁了12天的孙中山。从此,孙中山成为世界级政治流亡人士,他的名字传遍全世界,受到被压迫民族和主持正义的人崇敬。孙中山更借此机会撰文发到外国报纸上宣扬他的政治主张,从此使国际间对中国革命有了一定的认识。

孙中山脱险后,夜以继日地到大英博物院等图书馆去看书,晚上十分疲倦了,就伏在桌上休息一会儿。他曾说:“我一生的嗜好,除了革命之外,只有好读书。我一天不读书,便不能够生活。”他读书的目的也是为探求救国真理。定居英国期间,是他革命思想发展的重要阶段。

师:塞翁失马,焉知非福,用在这时候的孙中山身上最适合不过了。就在这个时候,他找到了革命的理想。

(三)三民主义绘蓝图:从反清朝到觅共和;从同盟会到三民主义。

1.革命梦想——建立共和制度

师:孙中山的革命理想会是什么呢?中国史上有多次的农民起义、革命运动,旨在推翻一个朝代,建立一个新的王朝,那么孙中山所提倡的“革命”是否欲建立一个“孙氏王朝”?

出示材料:“我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。”

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年

提问:孙中山提倡革命的目的是什么?

(学生:废除专制,建立民国,实行共和制度。)

“共和制度”概念解释:是一种资本主义国家的政体形式。国家权力机关的组成人员和国家元首由选举产生并有一定的任期(如美国)。

师:是什么促成了他的“共和”之想?

出示材料:天下大势,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。——孙中山

出示知识链接:当时世界上已经有很多国家如英国、法国、美国、日本、俄国都通过革命或改革建立了资产阶级民主政体。

提问:孙中山认为的“天下大势”是什么?

(学生:建立资产阶级民主政体。)

2.革命大联盟——创建同盟会

(1)背景

a.清政府的极端腐败

材料一:广州起义(1895)失败后,孙中山说:“当初次之失败也,举国舆论,莫不目予辈为乱臣贼子。大逆不道,咒咀谩骂之声,不绝于耳。吾人足迹所到,凡认识者,几视为毒蛇猛兽,而莫敢与吾人交游也。”

材料二:惟庚子(1900)失败之后,则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣。前后相较,差若天渊。

——孙中山《建国方略》

问题设计:是什么导致国民对广州起义失败和孙中山看法的不同?

(学生:八国联军侵华战争,清政府战败,签订了《辛丑条约》,清廷完全沦为帝国主义统治中国的工具。)

师:清成为洋人的朝廷,政府与人民的矛盾、对立已达到了无法调和的地步。朝廷腐败、社会动荡、民生凋敝、列强环饲。越来越多的人觉醒,越来越多的人宣传革命的思想。

b.革命、民主思想的传播

章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》、《警世钟》

c.革命团体的建立:光复会、华兴会……

小结:国内形势的变化,使更多人理解革命;著作的流行,不断激励更多人投身革命事业;革命团体雨后春笋般地出现,说明已经越来越多的人追随着孙中山的革命事业。就是在这样的背景下,为了凝聚一切分散的革命力量,同盟会就应运而生了。

(2)兴中会成立简表

过渡:后来,孙中山把同盟会的革命纲领高度概括,首创了三民主义。

3.革命的蓝图——首创三民主义

(1)民族主义:驱除鞑虏,恢复中华——推翻清朝统治

驱除鞑虏:今之满洲,本塞外东胡。昔在明朝, 屡为边患??满政府穷凶极恶,今已贯盈。 义师所指,覆彼政府,还我主权。其满洲,汉军人等,如悔悟来降者,免其罪,敢有抵抗,杀无赦!

恢复中华:中国者,中国人之中国;中国之政治,中国人任之。驱除鞑虏之后,光复我民族的国家。

问题探讨:你怎么看待孙中山的“民族主义”?

(学生:明确提出推翻清朝统治; 但把满族等同于清政府,是一种狭隘的民族意识)

(2)民权主义:创立民国——推翻君主制,建立资产阶级共和国。

创立民国:今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举,议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。敢有帝制自为者,天下共击之。

问题探讨:

(1)革命的目标是什么?

(学生:创立民国)

(2)这个“民国”与之前的国家体制有什么不一样?

(学生:实行总统制而非帝制,国民一律平等,总统和议员都是由国民选举产生的。)

(3)民生主义:平均地权——解决土地问题

平均地权:当改良社会经济组织,核定天下地价。其现有之地价,仍属原主所有;其革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。肇造社会的国家,俾家给人足,四海之内无一夫不获其所。敢有垄断以制国民之生命者,与众弃之!

问题探讨:“平均地权”,有利于争取哪个阶级支持革命?

(学生:农民阶级)

师:农民是中国民族民主革命的主力军,不发动农民参加斗争就不会有强大的民族民主运动。

(4)对三民主义的评价:

孙中山从中国的国情出发,既考虑革命的首要目标,也兼顾各派的主要利益,……使各派势力能够在共同的目标下协调行动,大大增强了中华民族整体的斗争力量。

——《试析孙中山三民主义的历史意义》

三民主义就是针对着当时中国所面临急需要解决的三个问题提出了革命主张。……在三民主义这一革命纲领的指导下,孙中山和一批批爱国志士进行了多次武装起义,并最终成功领导了改变中国历史进程的辛亥革命。

——《复兴之路》解说词

提问:根据材料,说说三民主义的历史意义。

小结:三民主义,是孙中山革命理想的体现,由于孙中山的认识和受时代限制的原因,三民主义有很多不尽人意的地方,但作为一种相对前人来说更具有科学性、可操作性的革命理论来说,它为世人描绘了一幅革命后的宏美蓝图,是非常难得的。

过渡:也正是在三民主义的激发下,越来越多人前仆后继为之奋斗,一次又一次地向清政府的发出攻击。

(四)革命志士共奋进:从革命到再革命。

同盟会发动武装的起义

师:一次革命失败,再来一次,失败,再一次……在每一次失败、每一次失去革命挚友的沉痛中,他依然发出“吾志所向,一往无前;愈挫愈奋,再接再励。”有理想的人,大概就是那样,可以被打倒,但不可以被打败。在革命者前赴后继的呐喊中,才终于迎来了中国历史上一次翻天覆地的革命风暴——武昌起义。

设计思路:

这部分为本课是第10课的第一目录的内容,将其置于此,是对教材内容进行一定的整合。让学生以时间的顺序大概了解同盟会成立后,在孙中山及革命党人的领导下掀起的一系列的革命起义,感知革命的不易,感悟孙中山及革命党人百折不挠、愈挫愈奋的革命精神。

学生畅言:我今天认识的孙中山,是____________。

师:古语有曰:“知其不可为而不为,贤人也;知其不可为而为之,圣人也。” 在那个年代,孙中山站在时代的尖端,以爱国为己任,无畏地站出来倡导推翻清朝统治、推翻帝制,实属革命的先行者,圣人也!

过渡:当然,人无完人,受时代的局限,孙中山也有不足或不够理想的地方。

师:美国学者韦慕庭在其《孙中山:壮志未酬的爱国者》中说:“从现时的观点来回顾过去的历史,人们会认为,孙博士对债权人的某些许诺似乎是鲁莽大胆的,甚至是丧失原则的。”

提问:同学们,你们是怎么看的?

师:孙中山深知革命是需要钱的,为了他的“众筹革命”,也许在过程中出现一些用现代目光看是不正当的地方。这也是他后来被人诟病的地方。但,也正如韦慕庭学者后面说的:“因为,他的注意力集中于一个伟大的目标:推翻可恶的清王朝,建立一个有利于中华民族的进步政权。”一切,都是为了革命。所以,鲁迅先生曾评价孙中山“他是一个全体,永远的革命者。无论所做的哪一件,全都是革命。无论后人如何吹求他,冷落他,他终于全都是革命。”

三、小结

太阳最伟大的地方不在于普照大地,而在于落下之后还能再升起。

孙中山先生为推翻在中国延续两千多年的封建帝制、实现“三民主义”,矢志不渝、百折不挠,中山先生站出世间来就是革命,失败了还是革命,直到临终之际,他说道:革命尚未成功,同志仍须努力!中山先生和革命党人的不懈奋斗的革命精神、催人泪下的奋斗历程,穿透了百年的时光,依然振聋发聩。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹