六年级语文上册教案《语文园地一》人教部编版(2课时)

文档属性

| 名称 | 六年级语文上册教案《语文园地一》人教部编版(2课时) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 132.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-07-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《语文园地一》教学设计

教学目标:

引导学生阅读时深化对课文内容的理解,活跃思维,激发学生的创造力,提高阅读文章的能力。

2.引导学生体会排比句的特点,感受运用排比手法对语言起到的表达效果。

3.引导学生了解分号的用法。

4.能借助路牌拼音,学会在生活中认识地名,并能用拼音拼写自己的名字。

5.通过诵读与积累古诗《过故人庄》,感受淳朴自然的田园风光,体会诗人和朋友之间真挚的友情。)

教学重难点:1.引导学生阅读时深化对课文内容的理解,活跃思维,激发学生的创造力,提高阅读文章的能力。)

2.引导学生体会排比句的特点,感受运用排比手法对语言起到的表达效果。

3.引导学生了解分号的用法。

课前准备:

教师准备:制作表格ppt,制作自学资料ppt。

学生准备:搜集田园诗。

课时安排:

2课时。

教学过程:

第一课时

一、谈话导入

这一单元,我们走进大自然,触摸了山川湖泊的心跳,领略了自然界的奇妙。行走在字里行间,我们感受到了作者丰富大胆的想象,体会到了语言的魅力。这节课,我们就这个话题,谈谈怎样阅读文章。

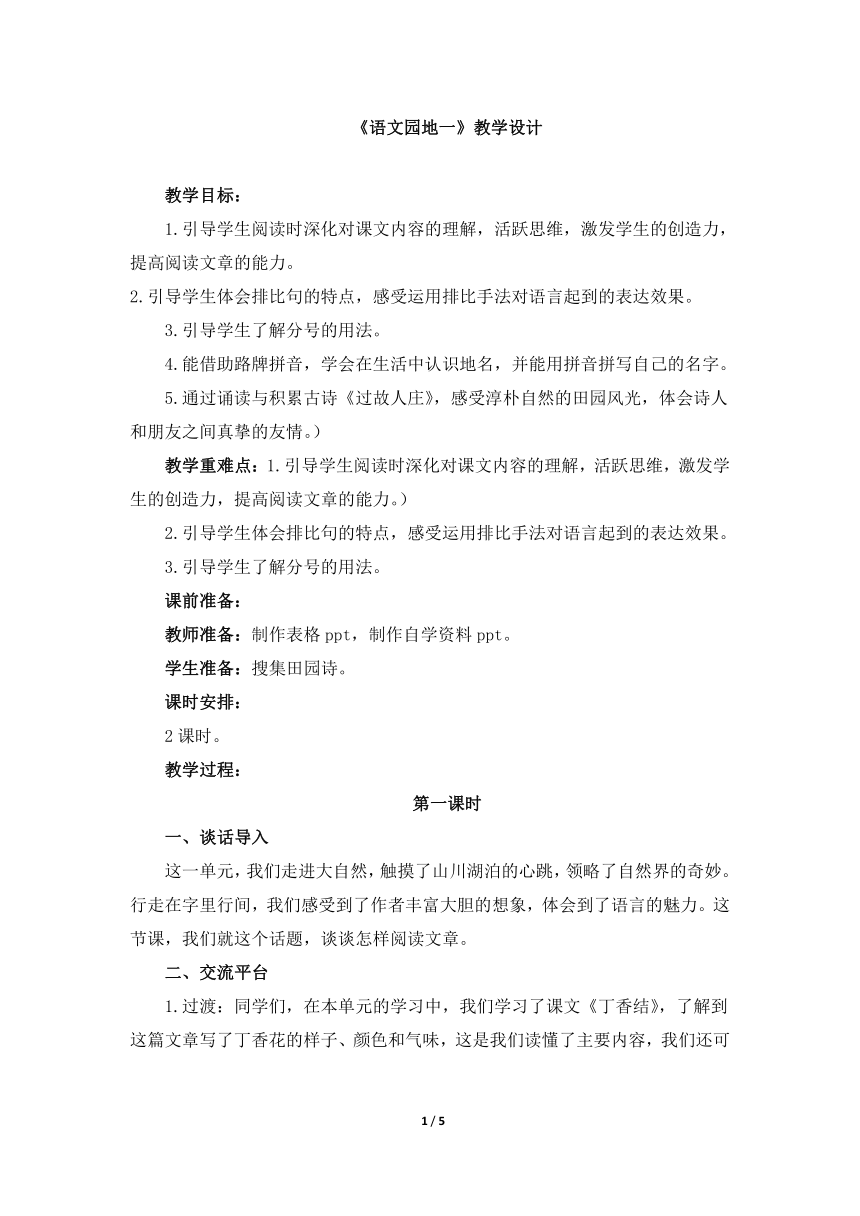

二、交流平台

1.过渡:同学们,在本单元的学习中,我们学习了课文《丁香结》,了解到这篇文章写了丁香花的样子、颜色和气味,这是我们读懂了主要内容,我们还可以据此从生活经验想开去,想想自己在生活中见到的其他植物,如杏花、梨花、梅花、栀子花等,这些花是什么颜色、什么气味,又是什么样子的?试着填写下表。

花名

样子

颜色

气味

丁香花

杏花

梨花

梅花

栀子花

2.阅读的时候还可以联系作者、文章内容,从文章内容想下去。

(1)以《草原》为例,还要能从课文内容联想到更多。阅读老舍的《草原》,能联想到老舍的其他作品,如《骆驼祥子》《四世同堂》;或者联想到其他作者写的关于草原的作品,如《科尔沁草原的人们》《撒满珍珠的草原》《茫茫的草原》等优秀作品。

(2)读懂了《草原》主客聚会的欢快场景,可以想象一下如果自己置身于这个场景中会怎样?在日常生活中遇到这样的场景应该如何进行描写?例如过年过节时,亲朋好友齐聚一堂的欢快场景该如何描写?

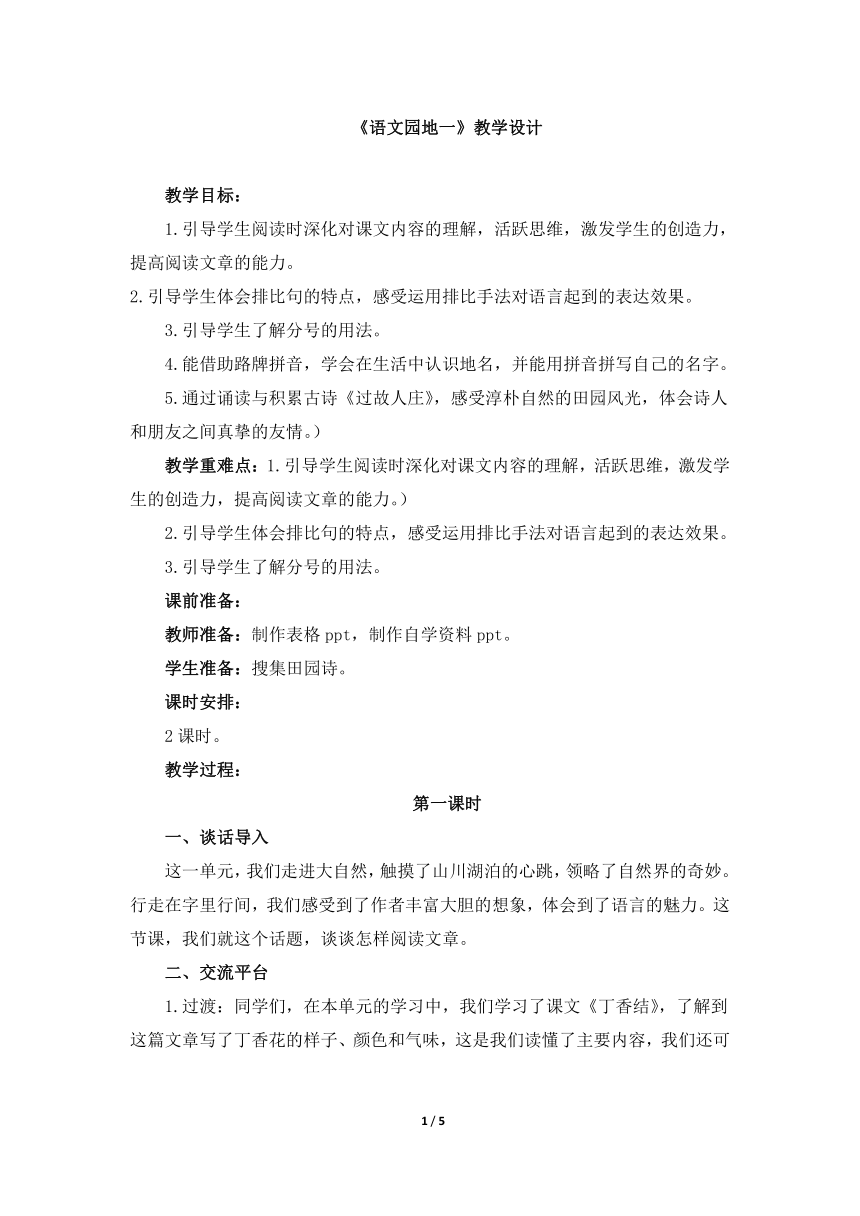

3.(1)出示学习提示,引导学生讨论交流:

欢快场景

如何描写

草原

过年过节

(2)根据表格所填内容,交流学习收获。

4.学会了写景时融入感受的写法,可以在今后自己的习作中灵活运用,也可以再思考,自己动笔写一写。

5.《丁香结》和《草原》这两篇课文的学习,我们都是首先要读懂课文,把握文章的主要内容,体会文章的思想感情,从而从文章的内容想下去。《丁香结》主要写了作者多少年来心里一直装着丁香,装着吟咏丁香的诗句,在一次春雨中忽然发现一柄柄花蕾好似一个个“结”,于是联想到“丁香空结雨中愁”的诗句,产生了新的人生感悟。《草原》主要写了作者第一次访问内蒙古大草原时看到的美丽景色及蒙古族同胞的热情,表现了大草原的美丽景色和蒙古族人民对汉族人民的深厚情谊,表达了作者对祖国边疆的热爱及对民族情谊的歌颂。

6.小结:我们既可以从作者想下去,也可以从文章的内容想下去。阅读的时候既要读进去,更要想下去,不仅可以深化对课文内容的理解,而且可以活跃思想,激发创造力。在今后的阅读中我们应该多在这方面下功夫。

三、总结收获

同学们,其实我们刚刚进行的学习是一种联想阅读,是一种层次较高的研究型阅读。人们在读书的时候,看到书本上所写的内容,往往把它们和别的事物联系起来,人们把这种思维活动叫“联想”。

联想的范围是非常广泛的。有时候是把书本上所写的事物和道理与现实生活相联系。比如,我们读了白居易的诗句——野火烧不尽,春风吹又生,就会由野草的顽强的生命力联想到革命事物也是压迫不倒,摧折不了的。比如,我们读了陆游的诗:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”也许会联想到文天祥的诗句:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

同学们,在未来的学习生活中,阅读会伴你一生,请你自觉进行这样的阅读,你一定会有更多的收获。

第二课时

一、目标明确,直入主题

本节课的学习有四个方面的内容:一是体会排比句的表达效果;二是了解分号的用法;三是能通过路牌上的拼音,认识地名;四是学习唐代诗人孟浩然的一首诗《过故人庄》,感受诗人笔下的田园风光。

二、学习词句段,能准确运用

(一)读一读,学一学。

1.出示例句,读一读:这几组句子都有什么特点?

2.指名读句子,注意要读正确、流利。

3.引导学生说说这几句话有什么特点,从中读到了什么。

4.学生交流:

(1)用到了排比的修辞方法。

第一句选自课文《花之歌》,通过排比,强调了花的用途。

第二句选自《桂林山水》,写出了漓江的水清、静、绿的特点。

第三句选自《七月的天山》,通过排比写出了天山的美。

(2)这几组句子,句式整齐,在结构形式上有一种匀称美,读起来觉得句子条理清晰、层次分明。

5.小结:我们在写风景的时候,不妨使用排比句式,可以强调自己想要表达的意思,增强表达的效果。

(二)读一读,说一说。

1.有感情地朗读这几个句子,想一想:这里的分号有什么作用?

2.学生认真思考,交流所得:

第一自然段中讲了花的使命。第一句讲白天,花有两种使命,使原野更加旖旎,使清风芬芳馥郁。两种使命都是花白天完成的,分号就起到并列的作用。第二句讲花在微睡时和醒来时的两种情况,中间用分号告诉我们这两种情况是并列的。

第二自然段中讲了风的形成离不开冷热空气的对流。第一句讲了形成热、冷空气的两种条件,用分号表示并列关系。

(三)读一读,想一想。

1.出示书上的两个路牌,引导学生自己试着拼一拼音节,认一认地名。

2.指名读,说一说你是怎样知道这个地名的读法的,借助拼音该怎样读。

3.观察一下,路牌上拼音的写法有什么特点?找同学说一说路牌上拼音的书写特点。

4.引导学生联系实际想一想自己的名字用拼音应该怎样拼写,正确拼写自己的名字后,再试着拼写同学或亲友的名字。(试着自己拼写自己的名字)

5.鼓励学生试着拼一拼、写一写家乡的地名。

三、诵读田园诗,体会朋友情

1.过渡:在本单元的学习中,我们学习了几篇写景的文章,感受到了多姿多彩的大自然。在古代,美丽的大自然也让诗人留下了许多著名的诗篇。有一首诗被人称之为“清水出芙蓉,天然去雕饰”,虽平淡却见功力。(课件出示:古诗《过故人庄》)

2.教师简介诗人。

3.学生自由朗读,借助工具书读准字音。

4.指名读诗,相机正音。

5.学生多种方式练习朗读。

6.提供下面的学习资料,引导学生自己试着理解诗句内容。

过:访问。 故人:老朋友。

具:准备,置办。 鸡黍:指农家待客的丰盛饭食。

邀:邀请。 郭:古代城墙有两重。内为城,外为郭。

轩:窗户。 场圃:场,打谷场。圃,菜园。

把酒:饮酒。 话桑麻:闲谈农事。

还:返回。 就菊花:饮酒赏菊。

7.图文对照试着学习这首诗。

(1)老朋友请孟浩然到他家去,孟浩然看到了一幅怎样的田园风光?(翠绿的树木环绕着小村子,城墙外的青山连绵起伏,就像一幅清淡的水墨画。打开窗户,看到了丰收的打谷场,菜园里蔬菜长势喜人。)

(2)两个老朋友在谈些什么呢?(谈谈这段时间的农事,庄稼长得怎样,会不会丰收。孟浩然说,到九月初九重阳节的那一天,再来一起饮酒赏菊。)

8.小结:这首诗不仅让我们读到了自然恬淡的田园风光,更让我们感受到了诗人和朋友之间的深厚感情。

9.交流课前搜集的田园诗。如:范成大的《四时田园杂兴》、陶渊明的《归田园居》等。

10.熟读成诵。

四、布置作业,巩固积累

背诵《过故人庄》。

教学目标:

引导学生阅读时深化对课文内容的理解,活跃思维,激发学生的创造力,提高阅读文章的能力。

2.引导学生体会排比句的特点,感受运用排比手法对语言起到的表达效果。

3.引导学生了解分号的用法。

4.能借助路牌拼音,学会在生活中认识地名,并能用拼音拼写自己的名字。

5.通过诵读与积累古诗《过故人庄》,感受淳朴自然的田园风光,体会诗人和朋友之间真挚的友情。)

教学重难点:1.引导学生阅读时深化对课文内容的理解,活跃思维,激发学生的创造力,提高阅读文章的能力。)

2.引导学生体会排比句的特点,感受运用排比手法对语言起到的表达效果。

3.引导学生了解分号的用法。

课前准备:

教师准备:制作表格ppt,制作自学资料ppt。

学生准备:搜集田园诗。

课时安排:

2课时。

教学过程:

第一课时

一、谈话导入

这一单元,我们走进大自然,触摸了山川湖泊的心跳,领略了自然界的奇妙。行走在字里行间,我们感受到了作者丰富大胆的想象,体会到了语言的魅力。这节课,我们就这个话题,谈谈怎样阅读文章。

二、交流平台

1.过渡:同学们,在本单元的学习中,我们学习了课文《丁香结》,了解到这篇文章写了丁香花的样子、颜色和气味,这是我们读懂了主要内容,我们还可以据此从生活经验想开去,想想自己在生活中见到的其他植物,如杏花、梨花、梅花、栀子花等,这些花是什么颜色、什么气味,又是什么样子的?试着填写下表。

花名

样子

颜色

气味

丁香花

杏花

梨花

梅花

栀子花

2.阅读的时候还可以联系作者、文章内容,从文章内容想下去。

(1)以《草原》为例,还要能从课文内容联想到更多。阅读老舍的《草原》,能联想到老舍的其他作品,如《骆驼祥子》《四世同堂》;或者联想到其他作者写的关于草原的作品,如《科尔沁草原的人们》《撒满珍珠的草原》《茫茫的草原》等优秀作品。

(2)读懂了《草原》主客聚会的欢快场景,可以想象一下如果自己置身于这个场景中会怎样?在日常生活中遇到这样的场景应该如何进行描写?例如过年过节时,亲朋好友齐聚一堂的欢快场景该如何描写?

3.(1)出示学习提示,引导学生讨论交流:

欢快场景

如何描写

草原

过年过节

(2)根据表格所填内容,交流学习收获。

4.学会了写景时融入感受的写法,可以在今后自己的习作中灵活运用,也可以再思考,自己动笔写一写。

5.《丁香结》和《草原》这两篇课文的学习,我们都是首先要读懂课文,把握文章的主要内容,体会文章的思想感情,从而从文章的内容想下去。《丁香结》主要写了作者多少年来心里一直装着丁香,装着吟咏丁香的诗句,在一次春雨中忽然发现一柄柄花蕾好似一个个“结”,于是联想到“丁香空结雨中愁”的诗句,产生了新的人生感悟。《草原》主要写了作者第一次访问内蒙古大草原时看到的美丽景色及蒙古族同胞的热情,表现了大草原的美丽景色和蒙古族人民对汉族人民的深厚情谊,表达了作者对祖国边疆的热爱及对民族情谊的歌颂。

6.小结:我们既可以从作者想下去,也可以从文章的内容想下去。阅读的时候既要读进去,更要想下去,不仅可以深化对课文内容的理解,而且可以活跃思想,激发创造力。在今后的阅读中我们应该多在这方面下功夫。

三、总结收获

同学们,其实我们刚刚进行的学习是一种联想阅读,是一种层次较高的研究型阅读。人们在读书的时候,看到书本上所写的内容,往往把它们和别的事物联系起来,人们把这种思维活动叫“联想”。

联想的范围是非常广泛的。有时候是把书本上所写的事物和道理与现实生活相联系。比如,我们读了白居易的诗句——野火烧不尽,春风吹又生,就会由野草的顽强的生命力联想到革命事物也是压迫不倒,摧折不了的。比如,我们读了陆游的诗:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”也许会联想到文天祥的诗句:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

同学们,在未来的学习生活中,阅读会伴你一生,请你自觉进行这样的阅读,你一定会有更多的收获。

第二课时

一、目标明确,直入主题

本节课的学习有四个方面的内容:一是体会排比句的表达效果;二是了解分号的用法;三是能通过路牌上的拼音,认识地名;四是学习唐代诗人孟浩然的一首诗《过故人庄》,感受诗人笔下的田园风光。

二、学习词句段,能准确运用

(一)读一读,学一学。

1.出示例句,读一读:这几组句子都有什么特点?

2.指名读句子,注意要读正确、流利。

3.引导学生说说这几句话有什么特点,从中读到了什么。

4.学生交流:

(1)用到了排比的修辞方法。

第一句选自课文《花之歌》,通过排比,强调了花的用途。

第二句选自《桂林山水》,写出了漓江的水清、静、绿的特点。

第三句选自《七月的天山》,通过排比写出了天山的美。

(2)这几组句子,句式整齐,在结构形式上有一种匀称美,读起来觉得句子条理清晰、层次分明。

5.小结:我们在写风景的时候,不妨使用排比句式,可以强调自己想要表达的意思,增强表达的效果。

(二)读一读,说一说。

1.有感情地朗读这几个句子,想一想:这里的分号有什么作用?

2.学生认真思考,交流所得:

第一自然段中讲了花的使命。第一句讲白天,花有两种使命,使原野更加旖旎,使清风芬芳馥郁。两种使命都是花白天完成的,分号就起到并列的作用。第二句讲花在微睡时和醒来时的两种情况,中间用分号告诉我们这两种情况是并列的。

第二自然段中讲了风的形成离不开冷热空气的对流。第一句讲了形成热、冷空气的两种条件,用分号表示并列关系。

(三)读一读,想一想。

1.出示书上的两个路牌,引导学生自己试着拼一拼音节,认一认地名。

2.指名读,说一说你是怎样知道这个地名的读法的,借助拼音该怎样读。

3.观察一下,路牌上拼音的写法有什么特点?找同学说一说路牌上拼音的书写特点。

4.引导学生联系实际想一想自己的名字用拼音应该怎样拼写,正确拼写自己的名字后,再试着拼写同学或亲友的名字。(试着自己拼写自己的名字)

5.鼓励学生试着拼一拼、写一写家乡的地名。

三、诵读田园诗,体会朋友情

1.过渡:在本单元的学习中,我们学习了几篇写景的文章,感受到了多姿多彩的大自然。在古代,美丽的大自然也让诗人留下了许多著名的诗篇。有一首诗被人称之为“清水出芙蓉,天然去雕饰”,虽平淡却见功力。(课件出示:古诗《过故人庄》)

2.教师简介诗人。

3.学生自由朗读,借助工具书读准字音。

4.指名读诗,相机正音。

5.学生多种方式练习朗读。

6.提供下面的学习资料,引导学生自己试着理解诗句内容。

过:访问。 故人:老朋友。

具:准备,置办。 鸡黍:指农家待客的丰盛饭食。

邀:邀请。 郭:古代城墙有两重。内为城,外为郭。

轩:窗户。 场圃:场,打谷场。圃,菜园。

把酒:饮酒。 话桑麻:闲谈农事。

还:返回。 就菊花:饮酒赏菊。

7.图文对照试着学习这首诗。

(1)老朋友请孟浩然到他家去,孟浩然看到了一幅怎样的田园风光?(翠绿的树木环绕着小村子,城墙外的青山连绵起伏,就像一幅清淡的水墨画。打开窗户,看到了丰收的打谷场,菜园里蔬菜长势喜人。)

(2)两个老朋友在谈些什么呢?(谈谈这段时间的农事,庄稼长得怎样,会不会丰收。孟浩然说,到九月初九重阳节的那一天,再来一起饮酒赏菊。)

8.小结:这首诗不仅让我们读到了自然恬淡的田园风光,更让我们感受到了诗人和朋友之间的深厚感情。

9.交流课前搜集的田园诗。如:范成大的《四时田园杂兴》、陶渊明的《归田园居》等。

10.熟读成诵。

四、布置作业,巩固积累

背诵《过故人庄》。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地