2.1 空气 教案

图片预览

文档简介

第二单元 我们周围的空气

课题1空气

说出空气中氮气、氧气、二氧化碳的体积分数。

阐述探究空气中氧气含量的实验原理。

会分辨混合物和纯净物(常见物质)。

空气的组成,空气中氧气含量的测定

通过实验探究空气的组成

俗话说“树欲静而风不止”,同学们知道“风”是怎么产生的吗?(学生回答:空气的流动)空气是一种无色无味无处不在的物质,同学们知道它有什么用途吗?又有哪些成分呢?今天我们就一起来研究与我们息息相关的空气。(有条件的可通过多媒体让学生观看空气发现史的影片导入)

认真阅读课文回答下列问题:

生活中你如何证明空气的存在?

木柴能在空气中燃烧,说明空气中含有氧气 ;澄清石灰水长期放置在空气中就会变浑浊,说明空气中含有二氧化碳;夏天当我们从空调房间走出来时,眼镜会变得一片模糊,说明空气中也含有水蒸气 。

二百多年前,化学家拉瓦锡用定量的方法得出了空气是由氮气和氧气组成的。空气的组成按体积计算,大约是:氮气78% 、氧气21% 、二氧化碳0.03% 、稀有气体0.94% 、其他气体和杂质0.03% 。

(1)冰、 冰水共存体分别属于混合物,还是纯净物?

(2)证明空气的存在:你如何证明空气的存在?你能捕捉到它吗?(利用家里的物品试一试)

实验探究1:认识空气的成分

学生根据生活经验提出空气是由多种物质组成的,讨论举出实例。

做出结论:空气中含有水蒸气 、 氧气 、 二氧化碳 和其他杂质(如尘埃)等多种物质。

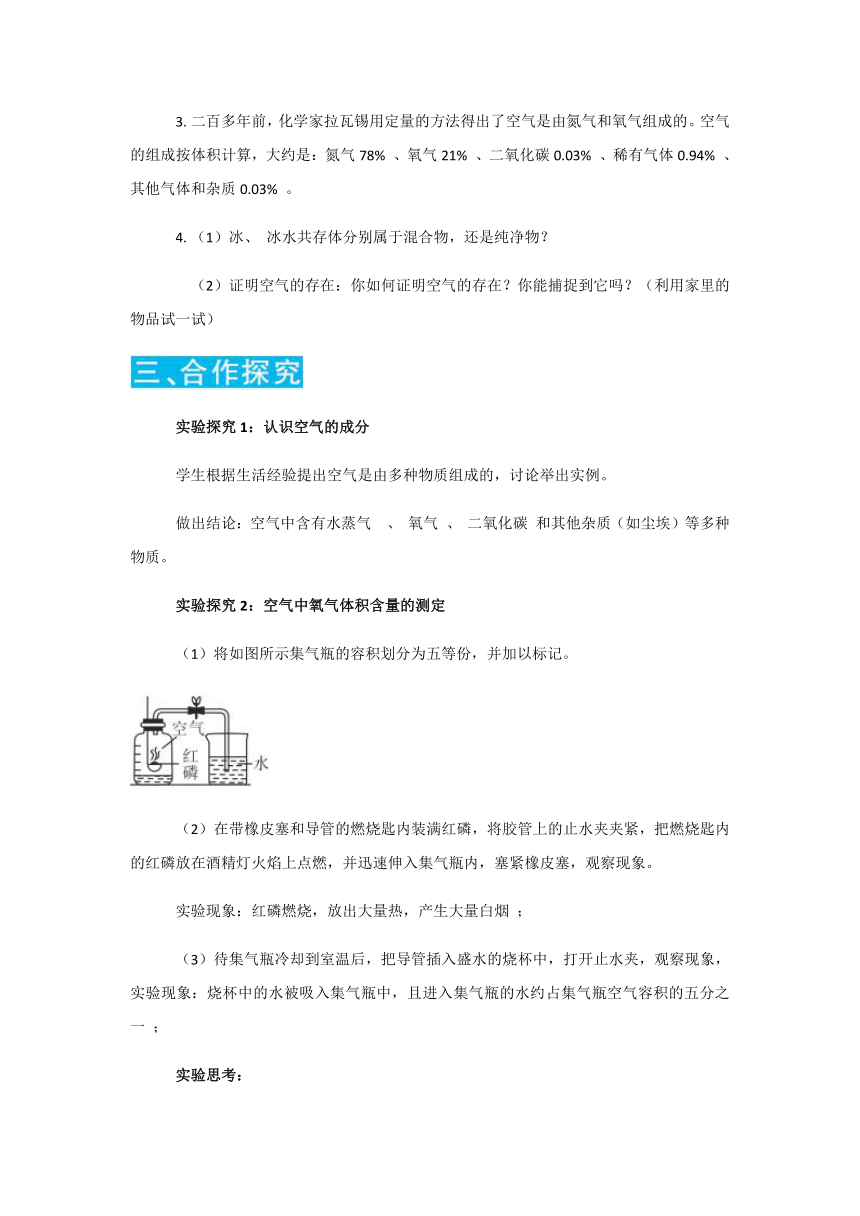

实验探究2:空气中氧气体积含量的测定

将如图所示集气瓶的容积划分为五等份,并加以标记。

在带橡皮塞和导管的燃烧匙内装满红磷,将胶管上的止水夹夹紧,把燃烧匙内的红磷放在酒精灯火焰上点燃,并迅速伸入集气瓶内,塞紧橡皮塞,观察现象。

实验现象:红磷燃烧,放出大量热,产生大量白烟 ;

待集气瓶冷却到室温后,把导管插入盛水的烧杯中,打开止水夹,观察现象,实验现象:烧杯中的水被吸入集气瓶中,且进入集气瓶的水约占集气瓶空气容积的五分之一 ;

实验思考:

为什么要将集气瓶的容积划分为5等份,并加以标记?

点燃的红磷(用燃烧匙)为什么要迅速伸入集气瓶并塞紧瓶塞?如果将点燃的红磷慢慢伸入集气瓶,结果又如何?

为什么要等待集气瓶冷却到室温后,再打开止水夹?

实验结论: 空气中氧气约占空气体积的五分之一。

讨论交流:要使实验成功关键要注意哪些问题?

混合物和纯净

物纯净物:只含有一种物质;

混合物:由多种物质或成分组成的物质。

举出一些在生活中常用的混合物,试说说它们是由哪些物质组成的?

强化训练

(2017·长沙)空气是人类的宝贵资源,下列有关空气的说法错误的是(C)

空气的成分按体积计算,含量最多的气体是氮气

空气是混合物

氧气具有可燃性

稀有气体的化学性质不活泼

下列物质中,属于纯净物的是(C)

洁净的空气 B.鲜橙多饮料 C.冰水混合物 D.“快鹿”牛奶

下列气体不是空气中固定成分的是(C)

氧气 B.氮气 C.二氧化硫 D.稀有气体

有六种物质:① 汽车排放的尾气;② 煤燃烧产生的烟尘;③ 化工厂排放出的废气;④ 江河湖泊蒸发出的水蒸气;⑤ 植物光合作用放出的气体;⑥ 人呼出的二氧化碳。其中,能严重污染空气,对人类造成很大危害的物质是(C)

①③⑤ B.②④⑥ C.①②③ D.④⑤⑥

空气由多种气体组成,干燥的空气中各组分气体体积占空气总体积的百分数大约是:氮气78% ,氧气21% ,稀有气体0.94%、二氧化碳0.03%,水蒸气和其他气体0.03% 。

下列有关空气的描述正确的是(D)

空气中只有一种成分即“燃素”

空气中不含有水蒸气

空气的成分自古至今一直未变

空气是一种混合气体

下列物质中属于纯净物的是(C)

某品牌纯净水 B.清新的空气 C.24K黄金 D.氦氖激光气

拓展练习

1.空气中氮气与氧气的体积比约为(C)

A.1∶4 B.5∶4 C. 4∶1 D.5∶1

2.下列气体中,属于纯净物的是(C)

A.洁净的空气 B.汽车的尾气 C.水蒸气 D.香烟的烟气

3.在课本测定空气中氧气含量的实验中,集气瓶内剩余的气体主要是氮气,体积约为集气瓶空气体积的4/5。下列结论与此实验事实无关的是(C)

A.氮气不支持燃烧

B.氮气不易溶于水

C.氮气的熔点是-209.9℃

D.空气中氮气和氧气的体积比约为4∶1

4.如图所示装置可用来测定空气中氧气的含量。对该实验认识不正确的是(C)

A.红磷的量不足会影响实验结论

B.装置不漏气是实验成功的重要因素之一

C.将红磷改为木炭也能得到正确的结论

D.钟罩内气体压强的减小会导致水面的上升

由于学生的生活经历和生活经验不足,对于实验的要求、分析以及动手都有很大欠缺,实验的成败分析思路不到位。

课题1空气

说出空气中氮气、氧气、二氧化碳的体积分数。

阐述探究空气中氧气含量的实验原理。

会分辨混合物和纯净物(常见物质)。

空气的组成,空气中氧气含量的测定

通过实验探究空气的组成

俗话说“树欲静而风不止”,同学们知道“风”是怎么产生的吗?(学生回答:空气的流动)空气是一种无色无味无处不在的物质,同学们知道它有什么用途吗?又有哪些成分呢?今天我们就一起来研究与我们息息相关的空气。(有条件的可通过多媒体让学生观看空气发现史的影片导入)

认真阅读课文回答下列问题:

生活中你如何证明空气的存在?

木柴能在空气中燃烧,说明空气中含有氧气 ;澄清石灰水长期放置在空气中就会变浑浊,说明空气中含有二氧化碳;夏天当我们从空调房间走出来时,眼镜会变得一片模糊,说明空气中也含有水蒸气 。

二百多年前,化学家拉瓦锡用定量的方法得出了空气是由氮气和氧气组成的。空气的组成按体积计算,大约是:氮气78% 、氧气21% 、二氧化碳0.03% 、稀有气体0.94% 、其他气体和杂质0.03% 。

(1)冰、 冰水共存体分别属于混合物,还是纯净物?

(2)证明空气的存在:你如何证明空气的存在?你能捕捉到它吗?(利用家里的物品试一试)

实验探究1:认识空气的成分

学生根据生活经验提出空气是由多种物质组成的,讨论举出实例。

做出结论:空气中含有水蒸气 、 氧气 、 二氧化碳 和其他杂质(如尘埃)等多种物质。

实验探究2:空气中氧气体积含量的测定

将如图所示集气瓶的容积划分为五等份,并加以标记。

在带橡皮塞和导管的燃烧匙内装满红磷,将胶管上的止水夹夹紧,把燃烧匙内的红磷放在酒精灯火焰上点燃,并迅速伸入集气瓶内,塞紧橡皮塞,观察现象。

实验现象:红磷燃烧,放出大量热,产生大量白烟 ;

待集气瓶冷却到室温后,把导管插入盛水的烧杯中,打开止水夹,观察现象,实验现象:烧杯中的水被吸入集气瓶中,且进入集气瓶的水约占集气瓶空气容积的五分之一 ;

实验思考:

为什么要将集气瓶的容积划分为5等份,并加以标记?

点燃的红磷(用燃烧匙)为什么要迅速伸入集气瓶并塞紧瓶塞?如果将点燃的红磷慢慢伸入集气瓶,结果又如何?

为什么要等待集气瓶冷却到室温后,再打开止水夹?

实验结论: 空气中氧气约占空气体积的五分之一。

讨论交流:要使实验成功关键要注意哪些问题?

混合物和纯净

物纯净物:只含有一种物质;

混合物:由多种物质或成分组成的物质。

举出一些在生活中常用的混合物,试说说它们是由哪些物质组成的?

强化训练

(2017·长沙)空气是人类的宝贵资源,下列有关空气的说法错误的是(C)

空气的成分按体积计算,含量最多的气体是氮气

空气是混合物

氧气具有可燃性

稀有气体的化学性质不活泼

下列物质中,属于纯净物的是(C)

洁净的空气 B.鲜橙多饮料 C.冰水混合物 D.“快鹿”牛奶

下列气体不是空气中固定成分的是(C)

氧气 B.氮气 C.二氧化硫 D.稀有气体

有六种物质:① 汽车排放的尾气;② 煤燃烧产生的烟尘;③ 化工厂排放出的废气;④ 江河湖泊蒸发出的水蒸气;⑤ 植物光合作用放出的气体;⑥ 人呼出的二氧化碳。其中,能严重污染空气,对人类造成很大危害的物质是(C)

①③⑤ B.②④⑥ C.①②③ D.④⑤⑥

空气由多种气体组成,干燥的空气中各组分气体体积占空气总体积的百分数大约是:氮气78% ,氧气21% ,稀有气体0.94%、二氧化碳0.03%,水蒸气和其他气体0.03% 。

下列有关空气的描述正确的是(D)

空气中只有一种成分即“燃素”

空气中不含有水蒸气

空气的成分自古至今一直未变

空气是一种混合气体

下列物质中属于纯净物的是(C)

某品牌纯净水 B.清新的空气 C.24K黄金 D.氦氖激光气

拓展练习

1.空气中氮气与氧气的体积比约为(C)

A.1∶4 B.5∶4 C. 4∶1 D.5∶1

2.下列气体中,属于纯净物的是(C)

A.洁净的空气 B.汽车的尾气 C.水蒸气 D.香烟的烟气

3.在课本测定空气中氧气含量的实验中,集气瓶内剩余的气体主要是氮气,体积约为集气瓶空气体积的4/5。下列结论与此实验事实无关的是(C)

A.氮气不支持燃烧

B.氮气不易溶于水

C.氮气的熔点是-209.9℃

D.空气中氮气和氧气的体积比约为4∶1

4.如图所示装置可用来测定空气中氧气的含量。对该实验认识不正确的是(C)

A.红磷的量不足会影响实验结论

B.装置不漏气是实验成功的重要因素之一

C.将红磷改为木炭也能得到正确的结论

D.钟罩内气体压强的减小会导致水面的上升

由于学生的生活经历和生活经验不足,对于实验的要求、分析以及动手都有很大欠缺,实验的成败分析思路不到位。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件