苏科版七上生物5.4人体对食物的消化《唾液的消化作用》教学设计

文档属性

| 名称 | 苏科版七上生物5.4人体对食物的消化《唾液的消化作用》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-07-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《唾液的消化作用》教学设计

一、设计思路:

该实验是义务教育课程标准实验教科书《生物》七年级上册的一个探究性实验。传统教学中,实验时按照教材上的实验步骤,逐步完成,最后得出结论:说明唾液淀粉酶将淀粉分解成麦芽糖,唾液对淀粉具有消化作用。现在,随着教学观念的转变,在实验课堂教学中倡导自主、合作、探究的学习方式,让学生学得积极主动,真切的感受到实验就是探索和研究问题的手段。通过本节课的教学,学生通过提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达交流等活动,培养学生的观察能力、描述能力、实验能力、发散性思维能力和创新能力。通过学生如实记录、分析实验结论,培养他们认真、求实的科学态度及一定的探索精神。

二、实验教学分析:

(一)教学内容分析

《唾液的消化作用》是七年级上册第三单元第五章《人体的物质和能量来源于食物》的第四节《人体对食物的消化吸收》中的一个学习内容,这个探究活动是在学生具备一定生活经验的基础上进行的,从学生生活中熟悉的事情入手,让学生发现问题、提出问题、作出假设、自己制定计划,实施计划,并且在小组之间交流和讨论,培养他们的探究能力、实验能力和观察能力,提高了他们的合作意识和创新精神。同时使学生进一步体验探究学习的一般过程和方法。

(二)学情分析

七年级的学生对唾液的消化作用这部分知识还比较陌生,但是他们非常渴望知道,因为他们多数人都有过类似经验:当我们细细的咀嚼馒头或米饭时,会感觉到有甜味。因此这部分内容能激发他们的求知欲望。同时他们好动、好奇、接受新鲜事物的能力强,思维活跃,有一定的创新能力,并且具有一定分析和解决问题的能力,以及交流与合作能力。但是,本探究实验有一定的难度,对学生有较高的要求,而教材没有说得很具体,这就需要老师细心引导。

(三)教学条件分析

由于学校实验仪器不全,大多数实验无法进行,学生的动手操作能力比较差,同时班内学生较多,实验过程有所困难。

三、实验教学目标:

(一)知识目标

1. 描述淀粉在口腔中的变化。

2. 说出口腔内牙齿和舌以及唾液对食物消化的作用。

(二)能力目标

1.培养学生独立完成实验探究的能力,如:试着发现问题、做出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流等能力。

2.通过学生参与发现问题、做出假设、设计并实施实验方案、对实验结果的交流、表达等活动,培养学生的观察能力、描述能力、实验能力、发散性思维能力、创新能力。

(三)情感态度价值观

1.通过小组的探究活动,培养学生的互相协作意识。

2.通过学生如实记录、分析实验结论,培养他们认真、求实的科学态度及一定的探索精神和创新意识。

四、教学重点与难点:

(一)教学重点

1.探究唾液对淀粉的消化作用。

2.多变量对照实验的设计。

(二)教学难点

1.多变量对照实验的设计。

2.科学合理的设计实验步骤。

五、实验教学准备

1.实验材料用具:试管、大小烧杯、温度计、新鲜馒头块、?滴管??、?碘液??、 37℃温水、 试管架、镊子、刀片、100ml量筒 。

2.本课前教师已向学生介绍了几种收集唾液的方法,并要求学生课前收集好唾液。

六、教学设计流程图

创设情境、导入新课→提出问题→做出假设→制定计划→实施计划→得出结论→讨论交流→课堂小结→布置作业

七、教学过程

教学步骤

教师的组织和引导

学生活动

教学意图

创设情境导入新课

提出问题

做出假设

制定计划

实施计划

得出结论

讨论交流

课堂小节

把课前准备好的馒头块分发给学生吃,然后请学生谈谈吃馒头的感受。

1、引导学生提出问题:

馒头在口腔内为什么会变甜?

2、引导学生对提出的问题做出适当的假设,归纳出以下三种:

(1)馒头变甜与牙齿的咀嚼有关

(2)馒头的变甜与舌的搅拌有关

(3)馒头变甜与唾液的分泌有关

(4) 馒头变甜与牙齿的咀嚼、舌的搅拌和唾液的分泌有关

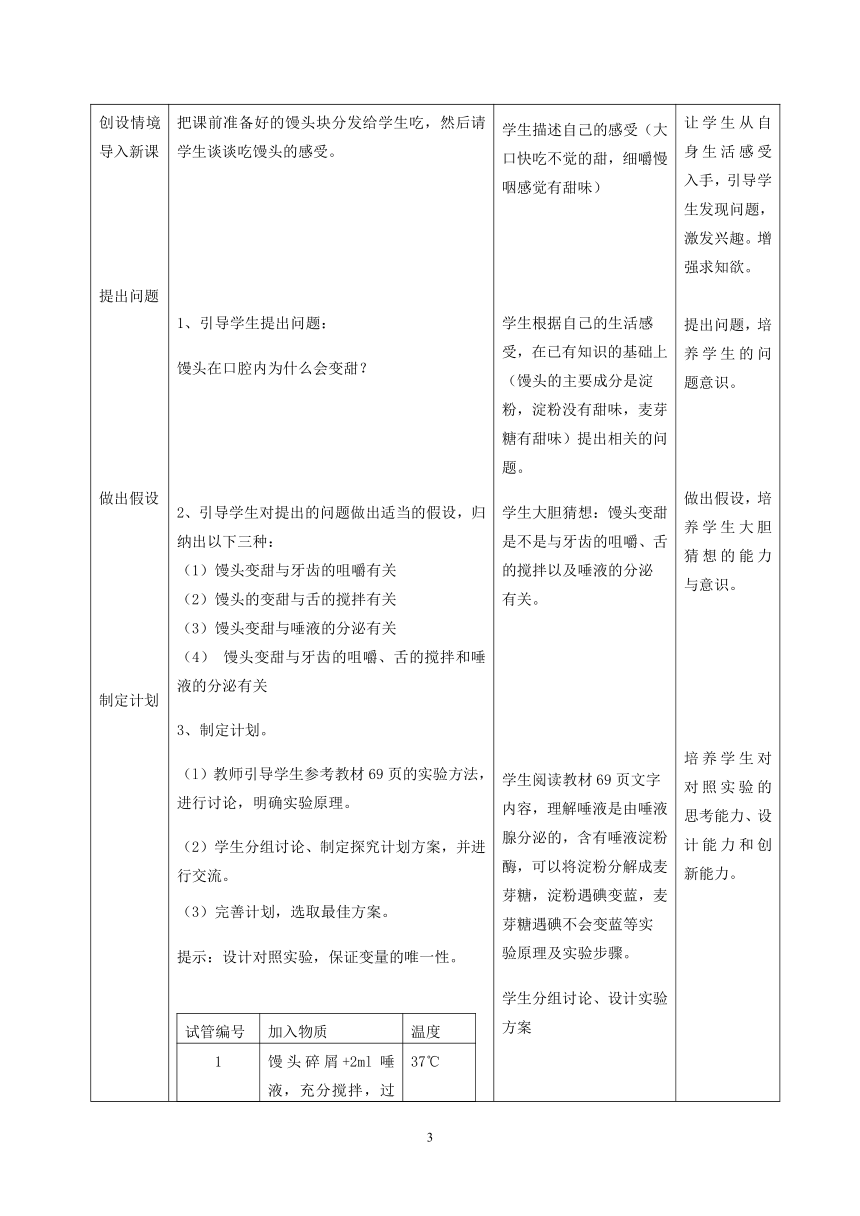

3、制定计划。

(l)教师引导学生参考教材69页的实验方法,进行讨论,明确实验原理。

(2)学生分组讨论、制定探究计划方案,并进行交流。

(3)完善计划,选取最佳方案。

提示:设计对照实验,保证变量的唯一性。

试管编号

加入物质

温度

1

馒头碎屑+2ml唾液,充分搅拌,过一段时间滴加碘液。

37℃

2

馒头碎屑+2ml清水,充分搅拌,过一段时间滴加碘液。

37℃

3

馒头碎屑+2ml唾液,不搅拌,过一段时间滴加碘液。

37℃

4

馒头块+2ml唾液,充分搅拌,过一段时间滴加碘液。

37℃

将学生分为牙齿组、舌头组、唾液组讨论:

(1)牙齿、舌和唾液分别与上表哪些实验条件有联系?

(2)各组需要取那些试管才能完成本组实验,为什么?

4、小组合作,实施计划。

学生四人一组,依据计划进行实验。

提示:注意安全,严格实验步骤,如实记录实验现象。

教师巡视指导,发现问题及时纠正。

牙齿组

舌头组

唾液组

对照试管

1和4

1和3

1和2

变量

馒头是否磨碎

馒头碎屑是否与唾液充分混合

是否有唾液

实验现象

1不变蓝4变蓝

1不变蓝3变蓝

1不变蓝2变蓝

5、得出结论

据各组实验现象,交流合作结果:馒头变甜是因为馒头中的淀粉被唾液淀粉酶分解成麦芽糖的缘故,同时馒头变甜与牙齿的咀嚼、舌的搅拌都有关系。牙齿的咀嚼、舌的搅拌属于物理性消化,唾液淀粉酶的分解属于化学性消化。

6、讨论交流,巩固提升。

讨论:

(1)你的实验成功了吗,如果失败合作找出原因?

(2)为什么温度要恒定在37摄氏度?

(3)思考影响唾液消化淀粉的因素还有那些?

教师归纳总结:在37摄氏度时唾液淀粉酶的活性最强,同时唾液淀粉酶的活性受到酸碱度的影响。

通过对本节课的学习,你收获了哪些知识?你还存在哪些疑问?

学生描述自己的感受(大口快吃不觉的甜,细嚼慢咽感觉有甜味)

学生根据自己的生活感受,在已有知识的基础上(馒头的主要成分是淀粉,淀粉没有甜味,麦芽糖有甜味)提出相关的问题。

学生大胆猜想:馒头变甜是不是与牙齿的咀嚼、舌的搅拌以及唾液的分泌有关。

学生阅读教材69页文字内容,理解唾液是由唾液腺分泌的,含有唾液淀粉酶,可以将淀粉分解成麦芽糖,淀粉遇碘变蓝,麦芽糖遇碘不会变蓝等实验原理及实验步骤。

学生分组讨论、设计实验方案

学生思考、讨论回答:牙齿可以将食物切碎,舌头起到搅拌的作用。

学生四人一组,根据计划进行实验。

各组汇报实验现象,讨论交流得出结论。

学生认真思考、讨论,根据已有知识回答。

回忆,谈收获。提出自己还质疑的问题师生讨论共同解决。

让学生从自身生活感受入手,引导学生发现问题,激发兴趣。增强求知欲。

提出问题,培养学生的问题意识。

做出假设,培养学生大胆猜想的能力与意识。

培养学生对对照实验的思考能力、设计能力和创新能力。

创设情境,引起同学们的重视,保护好自己的牙齿。

通过学生如实记录、分析实验结论,培养他们认真、求实的科学态度及观察能力、动手能力和合作精神。

在探究实验过程中得到成功的体验,增强对学科的兴趣和自信心。

抛出问题,引发学生进一步的思考,让学生在解决问题的过程中学到知识。

对所学知识知识的进一步巩固。

布置作业

完成本课实验报告。

板书设计

5.4探究唾液对淀粉的消化作用

馒头变甜的原因

唾液淀粉酶

淀粉 麦芽糖

科学探究对照实验

八、教学反思

本节课由学生生活感受引入,提高了学生积极参加探究实验的兴趣,通过学生参与发现问题、做出假设、设计并实施实验方案、对实验结果的交流、表达等活动,锻炼了学生的探究技能,提高了动手能力,并激发了学生的创造性思维和互相协作意识,通过学生如实记录、分析实验结论,培养了他们认真、求实的科学态度及严谨的科学探究作风。在教学过程中,教师适当引导,鼓励学生质疑问难,大胆猜想,留给学生充足的思维空间,启发学生去发现,去创新。同时使学生进一步体验探究学习的一般过程和方法。学生们掌握了这种过程和方法后,就能够利用这种方法和已有的知识,主动地探究自然的奥秘,了解生物的习性和自然界的千变万化,从小就培养适应生活的能力和解决问题的能力。

但是在整个探究的过程中,教师引导得还不够全面,学生的主动性还没有充分发挥,教师组织欠妥。

一、设计思路:

该实验是义务教育课程标准实验教科书《生物》七年级上册的一个探究性实验。传统教学中,实验时按照教材上的实验步骤,逐步完成,最后得出结论:说明唾液淀粉酶将淀粉分解成麦芽糖,唾液对淀粉具有消化作用。现在,随着教学观念的转变,在实验课堂教学中倡导自主、合作、探究的学习方式,让学生学得积极主动,真切的感受到实验就是探索和研究问题的手段。通过本节课的教学,学生通过提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达交流等活动,培养学生的观察能力、描述能力、实验能力、发散性思维能力和创新能力。通过学生如实记录、分析实验结论,培养他们认真、求实的科学态度及一定的探索精神。

二、实验教学分析:

(一)教学内容分析

《唾液的消化作用》是七年级上册第三单元第五章《人体的物质和能量来源于食物》的第四节《人体对食物的消化吸收》中的一个学习内容,这个探究活动是在学生具备一定生活经验的基础上进行的,从学生生活中熟悉的事情入手,让学生发现问题、提出问题、作出假设、自己制定计划,实施计划,并且在小组之间交流和讨论,培养他们的探究能力、实验能力和观察能力,提高了他们的合作意识和创新精神。同时使学生进一步体验探究学习的一般过程和方法。

(二)学情分析

七年级的学生对唾液的消化作用这部分知识还比较陌生,但是他们非常渴望知道,因为他们多数人都有过类似经验:当我们细细的咀嚼馒头或米饭时,会感觉到有甜味。因此这部分内容能激发他们的求知欲望。同时他们好动、好奇、接受新鲜事物的能力强,思维活跃,有一定的创新能力,并且具有一定分析和解决问题的能力,以及交流与合作能力。但是,本探究实验有一定的难度,对学生有较高的要求,而教材没有说得很具体,这就需要老师细心引导。

(三)教学条件分析

由于学校实验仪器不全,大多数实验无法进行,学生的动手操作能力比较差,同时班内学生较多,实验过程有所困难。

三、实验教学目标:

(一)知识目标

1. 描述淀粉在口腔中的变化。

2. 说出口腔内牙齿和舌以及唾液对食物消化的作用。

(二)能力目标

1.培养学生独立完成实验探究的能力,如:试着发现问题、做出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流等能力。

2.通过学生参与发现问题、做出假设、设计并实施实验方案、对实验结果的交流、表达等活动,培养学生的观察能力、描述能力、实验能力、发散性思维能力、创新能力。

(三)情感态度价值观

1.通过小组的探究活动,培养学生的互相协作意识。

2.通过学生如实记录、分析实验结论,培养他们认真、求实的科学态度及一定的探索精神和创新意识。

四、教学重点与难点:

(一)教学重点

1.探究唾液对淀粉的消化作用。

2.多变量对照实验的设计。

(二)教学难点

1.多变量对照实验的设计。

2.科学合理的设计实验步骤。

五、实验教学准备

1.实验材料用具:试管、大小烧杯、温度计、新鲜馒头块、?滴管??、?碘液??、 37℃温水、 试管架、镊子、刀片、100ml量筒 。

2.本课前教师已向学生介绍了几种收集唾液的方法,并要求学生课前收集好唾液。

六、教学设计流程图

创设情境、导入新课→提出问题→做出假设→制定计划→实施计划→得出结论→讨论交流→课堂小结→布置作业

七、教学过程

教学步骤

教师的组织和引导

学生活动

教学意图

创设情境导入新课

提出问题

做出假设

制定计划

实施计划

得出结论

讨论交流

课堂小节

把课前准备好的馒头块分发给学生吃,然后请学生谈谈吃馒头的感受。

1、引导学生提出问题:

馒头在口腔内为什么会变甜?

2、引导学生对提出的问题做出适当的假设,归纳出以下三种:

(1)馒头变甜与牙齿的咀嚼有关

(2)馒头的变甜与舌的搅拌有关

(3)馒头变甜与唾液的分泌有关

(4) 馒头变甜与牙齿的咀嚼、舌的搅拌和唾液的分泌有关

3、制定计划。

(l)教师引导学生参考教材69页的实验方法,进行讨论,明确实验原理。

(2)学生分组讨论、制定探究计划方案,并进行交流。

(3)完善计划,选取最佳方案。

提示:设计对照实验,保证变量的唯一性。

试管编号

加入物质

温度

1

馒头碎屑+2ml唾液,充分搅拌,过一段时间滴加碘液。

37℃

2

馒头碎屑+2ml清水,充分搅拌,过一段时间滴加碘液。

37℃

3

馒头碎屑+2ml唾液,不搅拌,过一段时间滴加碘液。

37℃

4

馒头块+2ml唾液,充分搅拌,过一段时间滴加碘液。

37℃

将学生分为牙齿组、舌头组、唾液组讨论:

(1)牙齿、舌和唾液分别与上表哪些实验条件有联系?

(2)各组需要取那些试管才能完成本组实验,为什么?

4、小组合作,实施计划。

学生四人一组,依据计划进行实验。

提示:注意安全,严格实验步骤,如实记录实验现象。

教师巡视指导,发现问题及时纠正。

牙齿组

舌头组

唾液组

对照试管

1和4

1和3

1和2

变量

馒头是否磨碎

馒头碎屑是否与唾液充分混合

是否有唾液

实验现象

1不变蓝4变蓝

1不变蓝3变蓝

1不变蓝2变蓝

5、得出结论

据各组实验现象,交流合作结果:馒头变甜是因为馒头中的淀粉被唾液淀粉酶分解成麦芽糖的缘故,同时馒头变甜与牙齿的咀嚼、舌的搅拌都有关系。牙齿的咀嚼、舌的搅拌属于物理性消化,唾液淀粉酶的分解属于化学性消化。

6、讨论交流,巩固提升。

讨论:

(1)你的实验成功了吗,如果失败合作找出原因?

(2)为什么温度要恒定在37摄氏度?

(3)思考影响唾液消化淀粉的因素还有那些?

教师归纳总结:在37摄氏度时唾液淀粉酶的活性最强,同时唾液淀粉酶的活性受到酸碱度的影响。

通过对本节课的学习,你收获了哪些知识?你还存在哪些疑问?

学生描述自己的感受(大口快吃不觉的甜,细嚼慢咽感觉有甜味)

学生根据自己的生活感受,在已有知识的基础上(馒头的主要成分是淀粉,淀粉没有甜味,麦芽糖有甜味)提出相关的问题。

学生大胆猜想:馒头变甜是不是与牙齿的咀嚼、舌的搅拌以及唾液的分泌有关。

学生阅读教材69页文字内容,理解唾液是由唾液腺分泌的,含有唾液淀粉酶,可以将淀粉分解成麦芽糖,淀粉遇碘变蓝,麦芽糖遇碘不会变蓝等实验原理及实验步骤。

学生分组讨论、设计实验方案

学生思考、讨论回答:牙齿可以将食物切碎,舌头起到搅拌的作用。

学生四人一组,根据计划进行实验。

各组汇报实验现象,讨论交流得出结论。

学生认真思考、讨论,根据已有知识回答。

回忆,谈收获。提出自己还质疑的问题师生讨论共同解决。

让学生从自身生活感受入手,引导学生发现问题,激发兴趣。增强求知欲。

提出问题,培养学生的问题意识。

做出假设,培养学生大胆猜想的能力与意识。

培养学生对对照实验的思考能力、设计能力和创新能力。

创设情境,引起同学们的重视,保护好自己的牙齿。

通过学生如实记录、分析实验结论,培养他们认真、求实的科学态度及观察能力、动手能力和合作精神。

在探究实验过程中得到成功的体验,增强对学科的兴趣和自信心。

抛出问题,引发学生进一步的思考,让学生在解决问题的过程中学到知识。

对所学知识知识的进一步巩固。

布置作业

完成本课实验报告。

板书设计

5.4探究唾液对淀粉的消化作用

馒头变甜的原因

唾液淀粉酶

淀粉 麦芽糖

科学探究对照实验

八、教学反思

本节课由学生生活感受引入,提高了学生积极参加探究实验的兴趣,通过学生参与发现问题、做出假设、设计并实施实验方案、对实验结果的交流、表达等活动,锻炼了学生的探究技能,提高了动手能力,并激发了学生的创造性思维和互相协作意识,通过学生如实记录、分析实验结论,培养了他们认真、求实的科学态度及严谨的科学探究作风。在教学过程中,教师适当引导,鼓励学生质疑问难,大胆猜想,留给学生充足的思维空间,启发学生去发现,去创新。同时使学生进一步体验探究学习的一般过程和方法。学生们掌握了这种过程和方法后,就能够利用这种方法和已有的知识,主动地探究自然的奥秘,了解生物的习性和自然界的千变万化,从小就培养适应生活的能力和解决问题的能力。

但是在整个探究的过程中,教师引导得还不够全面,学生的主动性还没有充分发挥,教师组织欠妥。