中考语文课内文言文专题复习《爱莲说》常考知识盘点及习题

文档属性

| 名称 | 中考语文课内文言文专题复习《爱莲说》常考知识盘点及习题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-07-22 09:12:29 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

爱莲说

常考知识盘点

1.资料链接

(1)周敦颐

周敦颐,北宋哲学家,字茂书,号濂溪,晚年在庐山莲花峰下,山下有溪,名为濂溪,还建濂溪书堂讲学,因此被称为濂溪先生。《爱莲说》是周敦颐于公元1068年做南康郡守时写下的。他曾于府治东侧开辟一块四十余丈宽长的莲池,池中鉴赏莲庭,南北曲桥连岸。夏秋之交,莲花盛开,披霞含露,亭亭玉立。每当微风吹过,田田荷叶轻摇,阵阵馨香扑鼻。先生凭栏放目,触景生情,写下了著名的《爱莲说》。

(2)说

是一种文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文比较相似,“爱莲说”也就是谈谈爱莲的一些感想。

2.文章中心概括

本文采用托物言志的写法,在莲的形象中寄寓作者不慕名利,洁身自好的生活态度。以爱莲之情表达对这种生活态度的赞赏,表达自己对追名逐利,趋贵附势的恶浊世风的鄙异。

3.写作特点

文章托物言志,以莲喻人,通过对莲花的描写与赞美,歌颂它坚贞不渝,出淤泥而不染的高尚品质,表现了作者不慕名利、洁身自好的生活态度。最突出的艺术手法是衬托,用菊正面衬托,用牡丹反面衬托。

(1)通假字

可爱者甚蕃

“蕃”同“繁”,繁多,多。

(2)古今异义

①香远益清,亭亭净植

古义:挺立 今义:种植

②陶后鲜有闻

古义:少 今义:新鲜

(3)一词多义

①之:水陆草木之花(的,助词)。

莲之出淤泥而不染(取消句子结构的独立性,不译)。

(4)词类活用

①名词作动词

不蔓不枝

蔓:原意为枝蔓,文中指生枝蔓。

枝:原意为枝节,文中指长枝节。

②形容词作状语

可远观不可亵玩焉。

亵:原意为形容词,轻慢,文中意为轻慢地。

(5)成语积累

①出淤泥而不染:从污泥中生出来,却不沾染污泥。比喻在污泥的环境里能保持纯洁,不受影响。

②不蔓不枝:比喻言谈或文章简洁明快,不拖泥带水。

(6)重要句子翻译

①予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

译文:我惟独喜爱莲花,莲从淤积的污泥里长出来却不受一点沾染;在清水里洗涤过,却不显得娇媚。

②香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

译文:香气远播,越发清芬:洁净地挺立在水上,可以在远处观赏却不能贴近去玩弄啊。

③予谓菊,花之隐逸者也。

译文:我认为,菊是花中的隐士。

④菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

译文:对于菊花的爱好,自陶渊明以后就很少听到了;对于莲花的爱好,像我一样的不家什么人呢?对于牡丹的爱好,当然人很多了。

(7)问题探究

①本文主要写“莲之爱”,为什么还要写“菊之爱”、“牡丹之爱”呢?

答:以“菊之爱”、“牡丹之爱”衬托“莲之爱”,突出莲的高洁质朴,赋予莲花美好的品质,同时表达作者洁身自好,不慕名利,正直伟岸的高尚情操。

②文中“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”是千古流传的名句,请从其象征意义入手谈谈你的认识。

答:象征身处污浊环境而不同流合污,庄重、质朴,不哗众取宠的品质,在当今社会,学习这一品质尤其重要。

③陶渊明“独爱菊”,周敦颐“独爱莲”表现了他们处世态度有何不同?

答:相同点:表现出他们不随波逐流的态度。

不同点:陶渊明面对污浊的环境,选择了归隐;周敦颐强调人格修养,尽管周边的环境很不好,但可以不同流合污,保持高尚人格。

④说说作者心中的君子具有怎样的品质?

答:围绕“不同流合污”、“不慕名利”、“特立独行”、“洁身自好”、“庄重”、“质朴”、“正直”作答,要写出两点以上。

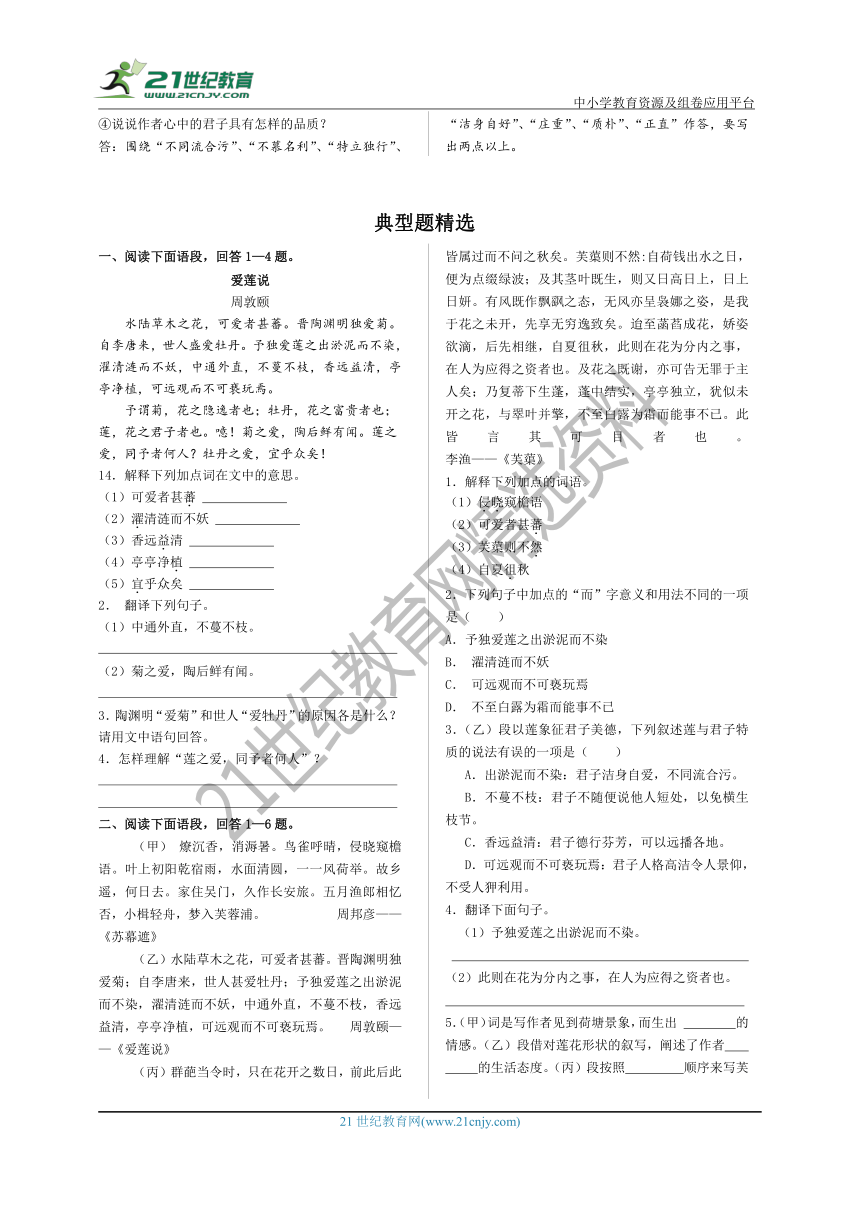

典型题精选

一、阅读下面语段,回答1—4题。

爱莲说

周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

14.解释下列加点词在文中的意思。

(1)可爱者甚蕃

(2)濯清涟而不妖

(3)香远益清

(4)亭亭净植

(5)宜乎众矣

2. 翻译下列句子。

(1)中通外直,不蔓不枝。

(2)菊之爱,陶后鲜有闻。

3.陶渊明“爱菊”和世人“爱牡丹”的原因各是什么?请用文中语句回答。

4.怎样理解“莲之爱,同予者何人”?

二、阅读下面语段,回答1—6题。

(甲) 燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳乾宿雨,水面清圆,一一风荷举。故乡遥,何日去。家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否,小楫轻舟,梦入芙蓉浦。 周邦彦——《苏幕遮》

(乙)水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 周敦颐——《爱莲说》

(丙)群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然:自荷钱出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。 李渔——《芙蕖》

1.解释下列加点的词语。

(1)侵晓窥檐语

(2)可爱者甚蕃

(3)芙蕖则不然

(4)自夏徂秋

2.下列句子中加点的“而”字意义和用法不同的一项是( )

A.予独爱莲之出淤泥而不染

B. 濯清涟而不妖

C. 可远观而不可亵玩焉

D. 不至白露为霜而能事不已

3.(乙)段以莲象征君子美德,下列叙述莲与君子特质的说法有误的一项是( )

A.出淤泥而不染:君子洁身自爱,不同流合污。

B.不蔓不枝:君子不随便说他人短处,以免横生枝节。

C.香远益清:君子德行芬芳,可以远播各地。

D.可远观而不可亵玩焉:君子人格高洁令人景仰,不受人狎利用。

4.翻译下面句子。

(1)予独爱莲之出淤泥而不染。

(2)此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。

5.(甲)词是写作者见到荷塘景象,而生出 的情感。(乙)段借对莲花形状的叙写,阐述了作者

的生活态度。(丙)段按照 顺序来写芙蕖,表达了作者 的情感。

6.(甲)词中“一一风荷举”为什么比同样写荷叶的(丙)段中“有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿”显得更为形象、传神?

模拟测试

阅读文言文,回答1—5题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚番。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(节选自《爱莲说》)

【乙】周敦颐字茂叔,道州营道人,为分宁主簿。有狱久不决,敦颐至一讯立辨。邑人惊曰:“老吏不如也。”部使者荐之,调南安军司理参军。有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辩,不听,乃委①手版②归,将弃官去,曰:“如此尚可仕③乎!杀人以媚④人,吾不为也。”逵悟,囚得免。

(节选自《宋史》)

【注释】①委:抛弃、丢掉。②手版:笏,古代君臣在朝廷上相见时手中所拿的狭长板子,用玉、象牙或竹片制成,上面可以记事。③仕:指做官。④媚:取悦、巴结。

1.加点词语的解释完全相同的一项是( )

A.水陆草木之花 敦颐独与之辩

B.有狱久不决 小大之狱 (《曹刿论战》)

C.濯清涟而不妖 吾恂恂而起(《捕蛇者说》)

D.可爱者甚番 负者歌于途(《醉翁亭记》)

2.翻译下列语句。

(1)香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(2)杀人以媚人,吾不为也。

3.用“/”画出【乙】段画线句子的一处朗读停顿。

敦 颐 至 一 讯 立 辨

4.【甲】文作者从哪几个方面描写了莲花的形象?

5.黄庭坚称周敦颐“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月”,结合【甲】文,谈谈【乙】文中的周敦颐是一个怎样的人?

参考答案

典型题精选

一、1.(1)通“繁”多 (2)洗涤 (3)更,更加 (4)“植”通“直”,立 (5)当然

2.(1)它的茎中间贯通,外形挺直,不生枝蔓,不长枝节。(2)对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。【解析】本题考查文言语句的翻译。(1)蔓、枝,词类活用,分别解释为“长枝蔓”“长枝节”。(2)鲜,古今异义词,少。

3.陶渊明“爱菊”的原因:花之隐逸者也;世人“爱牡丹”的原因:花之富贵者也。【解析】此题考查考生提取信息的能力。文章第二段交代了陶渊明“爱菊”和世人“爱牡丹”的原因,根据题目要求,可直接引用文中语句回答。

4示例一:这是一个反问句。表达了知音甚少的无限感慨。一方面照应上文“予独爱莲”,另一方面也透露出对人生世事的感叹,慨叹当时与作者志同道合的人少,能做到品行高洁的人少。示例二:既明确写出了作者对莲花的喜爱,又表达了作者对追名逐利的事态的厌恶,不与世俗同流合污的态度。【解析】此题考查文言句子的含义,不能简单地等同于翻译。要指出语句中包含的感情,或者蕴含的哲理。联系本文写作背景可知,本文以“莲之爱,同予者何人”结尾,慨叹了生活中像莲一样保持高洁品质的人越来越少。

二、1.(1)临近拂晓 (2)多 (3)这样 (3)往,到

2.D 【解析】本题考查一词多义的辨析。D表示承接关系,ABC表示转折关系。

3.B【解析】本题考查对文章内容的理解。理解莲的象征意义,要抓住写莲的语句的特点,寻找与君子美德的相似点,“不蔓不枝”意思是“不牵蔓,不分枝”,比喻君子行为方正。B项中“以免横生枝节”明显不符合君子的特质。

4.(1)我则唯独喜爱莲花从污泥中生长出来却不被沾染污秽。(2)这对于花来说是(它)的分内之事,对于人来说就是应当得到的享受了。【解析】本题考查文言语句的翻译。翻译时将每一个文言实词翻译出来,对难以理解的实词,要回归到原文中,联系上下文,同时要尊重原句的句式结构,并按现代汉语的习惯将语句翻译通顺、完整。翻译第⑴句时,要准确把握实词“独”“染”以及虚词“之”“而”的用法。翻译第⑵句时,要准确把握实词“资”、虚词“之”的用法。

5. 思念故乡 洁身自好、不慕名利 时间 喜爱、赞美【解析】本题考查对文章主题的把握能力。需要细细品析诗文,(甲)词上片写见到荷塘景象,而下片“故乡遥,何日去?”“梦如芙蓉浦”等句则表明了思乡之情。(乙)段写莲的形状,象征君子美德,如第10小题分析的那样,可见作者的生活态度。(丙)段写芙蕖由“自荷钱出水之日”到“迨至菡萏成花”再到“及花之既谢”,显然是时间顺序,极写芙蕖的美好,自然是表现作者的喜爱之情。

6.用具体的词,更为直观可感;写景叙事化,更富动感,更像电影;活灵活现地写出了莲荷一片临风而举的最基本特征;字字用得妙,尤其是“一一”二字;还表现了诗人不断扩展,默默欣赏的情感。【解析】此题考查对比分析的能力。主要比较表达效果的不同,同写荷叶,一是词中的句子,一是文中的句子,作答时要从用字用词之妙、写景手法等方面细致辨析,难度较大。“飘飘”“袅娜”比“一一风荷举”中所有的词都来的抽象;而且,“一一风荷举”还写了一个过程,富有动感;再就是用字很妙,如“一一”,不仅表明眼光所及,株株如此,而且产生字形联想,株株耸立,还表明在风吹之下,荷叶次第翻动,一一张举的过程。

模拟测试

B 【解析】本题考查文言词语的理解。A.助词,的;代词,他,指代转运使王逵。B。均为案件;C.连词,表转折,但是;连词,表修饰。D.……的花;……的人。

2.(1)(莲花)香气远播,越发显得清香;它笔直地洁净地立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能贴近去玩弄啊!(2)杀人取悦别人,(这样的事情)我不做。【解析】本题考查文言语句的翻译。(1)益,更加;亵,亲近而不庄重。(2)媚,取悦。

3.敦颐至/一讯立辨【解析】本题考查文言断句。文言断句,首先要弄清楚现代汉语的意思,然后根据现代汉语的意义进行语意断句。这句话的意思是“(有一件案子拖了很久)周敦颐到任后,只审讯了一次就立刻弄清楚了”,由此判断,断句应该在“至”字后面。

4.作者从生长环境、长成后的形象和品格来描写莲花的形象。【解析】本题考查对文言内容的理解能力。根据甲文内容分析,“莲之出淤泥而不染”是从生长环境来描写莲花,“濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植”是从长成后的形象来写莲花,“可远观而不可亵玩焉”是从品格来写莲花。

5.周敦颐确实如“莲”一样,是一个德才兼备的“君子”,一方面他才能过人,处理案件,快速准确,另一方面他刚正不阿,敢于据理力争,不阿谀权贵。【解析】本题考查人物形象的鉴赏。本题需要对乙文内容仔细了解,在乙文中所叙事件的基础上,结合甲文中周敦颐仰慕的品质进行判断。“众莫敢争,敦颐独与之辩”体现出周敦颐不媚权贵;“乃委手版②归,将弃官去”体现出他主持公道,不惜丢掉乌纱帽;他就像自己所写的《爱莲说》中的莲花一样,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,品行高洁,孤傲不群。

【乙】译文

周敦颐,字茂叔,道州营道县人,担任分宁县的主簿。有一件案子拖了好久不能判决,周敦颐到任后,只审讯一次就立即弄清楚了。县里的人吃惊地说:“老狱吏也比不上啊!”部使者推荐他,调任他到南安担任军司理曹参军。有个囚犯根据法律不应当判处死刑,转运使王逵想重判他。王逵是个残酷凶悍的官僚,大家没人敢和他争,敦颐一个人和他争辩,王逵不听,敦颐就扔下笏板回了家,打算辞官而去,说:“像这样还能做官吗,用杀人的做法来取悦于上级,我不做。”王逵明白过来了,这个囚犯才免于一死。

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)