四年级上册数学4.5 路程、时间、速度教案 人教版

文档属性

| 名称 | 四年级上册数学4.5 路程、时间、速度教案 人教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-07-21 11:44:36 | ||

图片预览

文档简介

建模突重点 微课破难点

——《路程、时间、速度》教学设计

【教学内容】

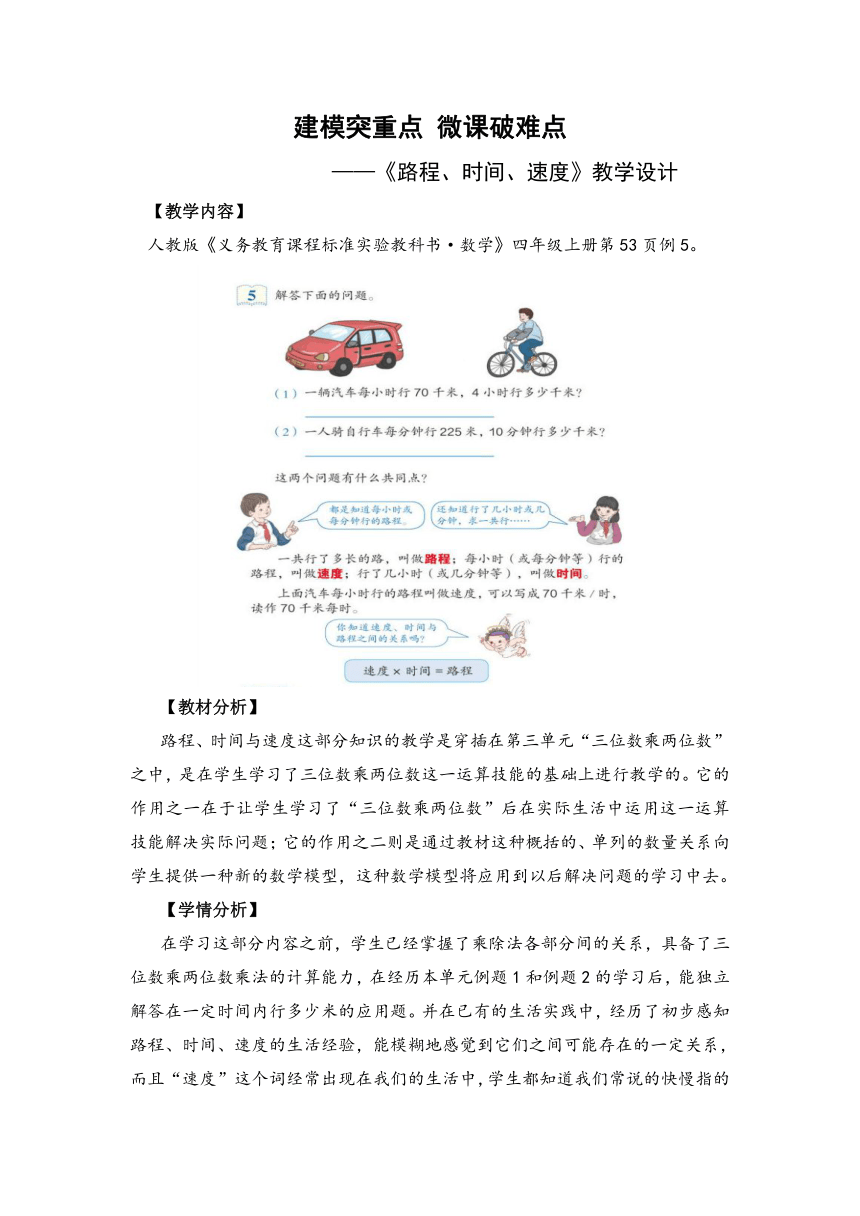

人教版《义务教育课程标准实验教科书·数学》四年级上册第53页例5。

【教材分析】

路程、时间与速度这部分知识的教学是穿插在第三单元“三位数乘两位数”之中,是在学生学习了三位数乘两位数这一运算技能的基础上进行教学的。它的作用之一在于让学生学习了“三位数乘两位数”后在实际生活中运用这一运算技能解决实际问题;它的作用之二则是通过教材这种概括的、单列的数量关系向学生提供一种新的数学模型,这种数学模型将应用到以后解决问题的学习中去。

【学情分析】

在学习这部分内容之前,学生已经掌握了乘除法各部分间的关系,具备了三位数乘两位数乘法的计算能力,在经历本单元例题1和例题2的学习后,能独立解答在一定时间内行多少米的应用题。并在已有的生活实践中,经历了初步感知路程、时间、速度的生活经验,能模糊地感觉到它们之间可能存在的一定关系,而且“速度”这个词经常出现在我们的生活中,学生都知道我们常说的快慢指的就是速度。可是到底什么是速度,速度的快慢跟什么有关呢?学生便不太清楚。这些知识、能力及经验在一定程度上为学生掌握本节课的教学内容,建构行程问题中的数量关系模型,解决相应的应用题提供了前提条件,并为以后学习较复杂的行程问题奠定了基础。

【设计理念】

翻转课堂实现了知识传授和知识内化的颠倒,直接带动了“以学定教”、“先学后教”教学模式的创新。这节课的设计力求体现这一创新模式,让学生课前通过自学和看视频理解好了相关定义和速度的简便记法,在课堂上让学生根据“导学案”中的问题汇报自学情况,然后再根据生活实际探究出“路程÷时间=速度”的数学模型。

【教学目标】

1.知识与技能:在具体情境中,通过探索路程、时间与速度之间关系的形成过程,培养学生的分析、综合能力,培养学生的观察思考能力和自学能力,发现数学来源于生活,并能运用公式解决生活中的数学问题。

2.过程与方法:向学生渗透“用多种方法解决问题”的学习方法。学生经过启发、讨论和独立思考、主动参与、积极探究,认知水平、实践能力和创新意识都得到培养。

3.情感态度价值观:让学生在合作交流中体验学习的乐趣,培养学生积极学习的情感;并通过实际应用的练习,将课内外的知识有机结合,培养学生学以致用的应用意识和创新意识。

【教学重点】

理解路程、时间与速度的数量关系,会运用数量关系解决生活中的实际问题。

【教学难点】

理解速度的含义,掌握速度单位的表示方法。

【教法与学法】

教法:翻转课堂、引导探究;

学法:自学、合作探究。

【教学准备】微课、导学案、课件。

【教学流程】

【教学过程】

借微课破难点。

续微课,调激情。

师:通过微课的学习,同学们对导学案上的问题解决得怎么样?哪位同学来汇报一下?

(学生汇报)

【设计意图:借微课学习,让学生汇报学习情况,调动学生继续学习的激情。让学生汇报的目的:一、提高学生扑捉信息的能力,从微课中可以获得哪些信息;二、培养学生的表达能力;三、培养学生的聆听能力。】

借微课,破难点。

师:昨天老师回家也测了一下,看看自己一分钟能走多少米?请看:

/ /

师:你能用简便记法表示我走路的速度吗?

师:现在跟同桌说说什么是速度,并举一个生活中你熟悉的速度,用简便记法表示它。

师:看来学生从微课上学到了很多。今天我们继续研究有关路程、时间和速度的问题。

【设计意图:对速度和速度的表示方法的理解是这节课的难点,这里让学生模仿微课上说说“什么是速度”并“举例说说身边的速度”,进一步理解速度与其表示方法。】

三个实例——感受数学魅力

实例一——同路程,比时间

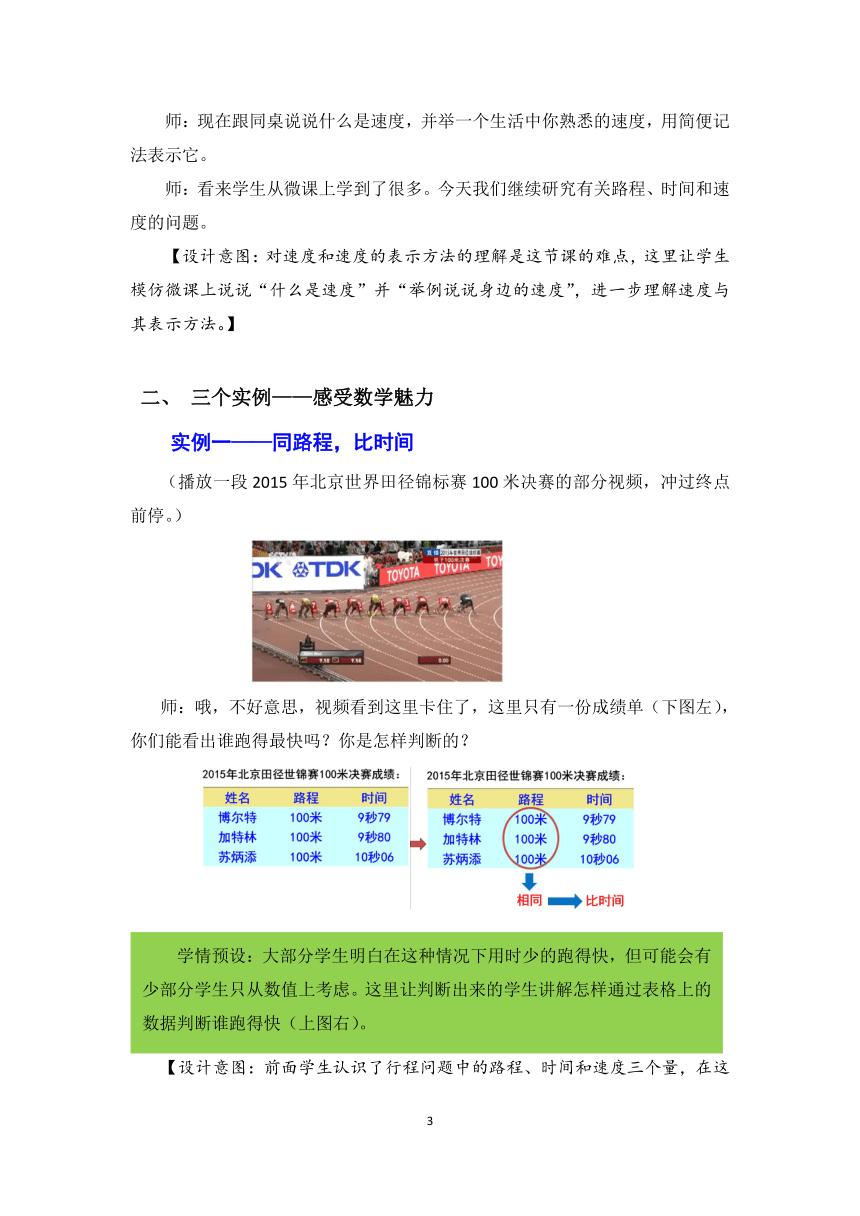

(播放一段2015年北京世界田径锦标赛100米决赛的部分视频,冲过终点前停。)

/

师:哦,不好意思,视频看到这里卡住了,这里只有一份成绩单(下图左),你们能看出谁跑得最快吗?你是怎样判断的?

//

【设计意图:前面学生认识了行程问题中的路程、时间和速度三个量,在这设计了生活中常遇的例子来进一步让学生感受到数学与生活的紧密联系。】

实例二——同时间,比路程

师:博尔特是世界上跑得最快的人,但有人不服气,想挑战他,下面我们来看看他们的比赛视频。(出示视频)

/

师:这是他们比赛的成绩(下图左),谁跑的快?怎么判断出来的?

/ /

【设计意图:前面刚刚学会用时间比较快慢,马上就来个“同时间”的实例,给学生思想上的冲突,培养学生全面思考问题的良好习惯。】

实例三——不同路程,不同时间,比速度

师:通过上面的研究,我们知道“当路程相同时,比较时间;当时间相同时,比较路程”,但在我们学校的校运会上出现了这种情况(下图左),怎么比较他们谁快谁慢呢?同桌讨论一下。

/ /

师:同学们用讨论出的方法在汇报纸上写出来,看看谁快。

汇报表

姓名

路程

时间

李明

900米

5分钟

张华

800米

4分钟

要求谁跑得快,先求出:

李明每分钟可以跑多少米?列式是:

张华每分钟可以跑多少米?列式是:

再通过比较,可以判断( )跑得快。

【设计意图:通过前面两种方法比较快慢,学生已经有了一定的经验。这里出现这种情况的目的有两个:一是培养学生用多种方法解决问题的意识;二是为后面创建模型铺垫。】

建模型,突重点

三次感受建模:路程÷时间=速度

一次感受:“每分钟跑多少米”

张华每分钟走多少米?李明每分钟走多少米?

二次感受:“每小时行驶多少千米”

/

三次感受:“每秒飞行多少千米”

/

师:这四个式子都是求什么呀?那你能总结一下怎么求速度吗?

【设计意图:路程、时间和速度的关系是本节课的重点之一,这里的设计承接了前面不同方法比较快慢,对学生的学习有层层递进的作用,也为后面的学习提基础。】

经验建模:速度×时间=路程

/

师:这个题求的是什么呢?你会求吗?

经验建模:路程÷速度=时间

/

师:这题求的是什么呢?谁来说说怎么求时间?

【设计意图:学生在前面总结出“路程÷时间=速度”,在这里可以通过不同的方式总结出另两个关系式,这样既能让学生掌握“路程、时间和速度”的关系,更为重要的学会通过一个关系式推导出更多关系式的方法,对学生的后续学习起到不可磨灭的作用。】

回归生活,提升能力。

师:见过这个标志吗?(下图左)是什么意思呢?

师:一次,爸爸的车速显示是这样的(上图右)。你想对他说什么?

师:你会解决下面这个问题吗?

/

【设计意图:学以致用才是根本,学生学习了一节课,让他们用所学的知识解决生活中的问题,不仅让他们觉得生活中处处有数学,也让他们学会从多角度想办法解决问题的严谨的数学特质。】

五、回归自然,感受速度。

师:同学们,这节课我们学习了路程、时间和速度的有关知识,大家静静地想一想这节课你掌握了哪些知识,再看看板书,有存在的疑问提出来。

师:最后让我们在感受速度中结束这节课。(播放视频)

/

【设计意图:总结所学,反思效果,培养学生归纳、总结、反思的良好学习习惯;最后感受生活中的速度,让学生感受到数学与生活的紧密联系的同时培养他们热爱大自然、热爱祖国的良好品质。】

【板书设计】

【设计意图:本节课的重难点在板书上一目了然:速度的定义和简便记法作为这节课的难点在板书中放在比较突出的位置;而作为重点的“路程、时间、速度”三者关系也可以看出是通过建模的形式得出的。】

——《路程、时间、速度》教学设计

【教学内容】

人教版《义务教育课程标准实验教科书·数学》四年级上册第53页例5。

【教材分析】

路程、时间与速度这部分知识的教学是穿插在第三单元“三位数乘两位数”之中,是在学生学习了三位数乘两位数这一运算技能的基础上进行教学的。它的作用之一在于让学生学习了“三位数乘两位数”后在实际生活中运用这一运算技能解决实际问题;它的作用之二则是通过教材这种概括的、单列的数量关系向学生提供一种新的数学模型,这种数学模型将应用到以后解决问题的学习中去。

【学情分析】

在学习这部分内容之前,学生已经掌握了乘除法各部分间的关系,具备了三位数乘两位数乘法的计算能力,在经历本单元例题1和例题2的学习后,能独立解答在一定时间内行多少米的应用题。并在已有的生活实践中,经历了初步感知路程、时间、速度的生活经验,能模糊地感觉到它们之间可能存在的一定关系,而且“速度”这个词经常出现在我们的生活中,学生都知道我们常说的快慢指的就是速度。可是到底什么是速度,速度的快慢跟什么有关呢?学生便不太清楚。这些知识、能力及经验在一定程度上为学生掌握本节课的教学内容,建构行程问题中的数量关系模型,解决相应的应用题提供了前提条件,并为以后学习较复杂的行程问题奠定了基础。

【设计理念】

翻转课堂实现了知识传授和知识内化的颠倒,直接带动了“以学定教”、“先学后教”教学模式的创新。这节课的设计力求体现这一创新模式,让学生课前通过自学和看视频理解好了相关定义和速度的简便记法,在课堂上让学生根据“导学案”中的问题汇报自学情况,然后再根据生活实际探究出“路程÷时间=速度”的数学模型。

【教学目标】

1.知识与技能:在具体情境中,通过探索路程、时间与速度之间关系的形成过程,培养学生的分析、综合能力,培养学生的观察思考能力和自学能力,发现数学来源于生活,并能运用公式解决生活中的数学问题。

2.过程与方法:向学生渗透“用多种方法解决问题”的学习方法。学生经过启发、讨论和独立思考、主动参与、积极探究,认知水平、实践能力和创新意识都得到培养。

3.情感态度价值观:让学生在合作交流中体验学习的乐趣,培养学生积极学习的情感;并通过实际应用的练习,将课内外的知识有机结合,培养学生学以致用的应用意识和创新意识。

【教学重点】

理解路程、时间与速度的数量关系,会运用数量关系解决生活中的实际问题。

【教学难点】

理解速度的含义,掌握速度单位的表示方法。

【教法与学法】

教法:翻转课堂、引导探究;

学法:自学、合作探究。

【教学准备】微课、导学案、课件。

【教学流程】

【教学过程】

借微课破难点。

续微课,调激情。

师:通过微课的学习,同学们对导学案上的问题解决得怎么样?哪位同学来汇报一下?

(学生汇报)

【设计意图:借微课学习,让学生汇报学习情况,调动学生继续学习的激情。让学生汇报的目的:一、提高学生扑捉信息的能力,从微课中可以获得哪些信息;二、培养学生的表达能力;三、培养学生的聆听能力。】

借微课,破难点。

师:昨天老师回家也测了一下,看看自己一分钟能走多少米?请看:

/ /

师:你能用简便记法表示我走路的速度吗?

师:现在跟同桌说说什么是速度,并举一个生活中你熟悉的速度,用简便记法表示它。

师:看来学生从微课上学到了很多。今天我们继续研究有关路程、时间和速度的问题。

【设计意图:对速度和速度的表示方法的理解是这节课的难点,这里让学生模仿微课上说说“什么是速度”并“举例说说身边的速度”,进一步理解速度与其表示方法。】

三个实例——感受数学魅力

实例一——同路程,比时间

(播放一段2015年北京世界田径锦标赛100米决赛的部分视频,冲过终点前停。)

/

师:哦,不好意思,视频看到这里卡住了,这里只有一份成绩单(下图左),你们能看出谁跑得最快吗?你是怎样判断的?

//

【设计意图:前面学生认识了行程问题中的路程、时间和速度三个量,在这设计了生活中常遇的例子来进一步让学生感受到数学与生活的紧密联系。】

实例二——同时间,比路程

师:博尔特是世界上跑得最快的人,但有人不服气,想挑战他,下面我们来看看他们的比赛视频。(出示视频)

/

师:这是他们比赛的成绩(下图左),谁跑的快?怎么判断出来的?

/ /

【设计意图:前面刚刚学会用时间比较快慢,马上就来个“同时间”的实例,给学生思想上的冲突,培养学生全面思考问题的良好习惯。】

实例三——不同路程,不同时间,比速度

师:通过上面的研究,我们知道“当路程相同时,比较时间;当时间相同时,比较路程”,但在我们学校的校运会上出现了这种情况(下图左),怎么比较他们谁快谁慢呢?同桌讨论一下。

/ /

师:同学们用讨论出的方法在汇报纸上写出来,看看谁快。

汇报表

姓名

路程

时间

李明

900米

5分钟

张华

800米

4分钟

要求谁跑得快,先求出:

李明每分钟可以跑多少米?列式是:

张华每分钟可以跑多少米?列式是:

再通过比较,可以判断( )跑得快。

【设计意图:通过前面两种方法比较快慢,学生已经有了一定的经验。这里出现这种情况的目的有两个:一是培养学生用多种方法解决问题的意识;二是为后面创建模型铺垫。】

建模型,突重点

三次感受建模:路程÷时间=速度

一次感受:“每分钟跑多少米”

张华每分钟走多少米?李明每分钟走多少米?

二次感受:“每小时行驶多少千米”

/

三次感受:“每秒飞行多少千米”

/

师:这四个式子都是求什么呀?那你能总结一下怎么求速度吗?

【设计意图:路程、时间和速度的关系是本节课的重点之一,这里的设计承接了前面不同方法比较快慢,对学生的学习有层层递进的作用,也为后面的学习提基础。】

经验建模:速度×时间=路程

/

师:这个题求的是什么呢?你会求吗?

经验建模:路程÷速度=时间

/

师:这题求的是什么呢?谁来说说怎么求时间?

【设计意图:学生在前面总结出“路程÷时间=速度”,在这里可以通过不同的方式总结出另两个关系式,这样既能让学生掌握“路程、时间和速度”的关系,更为重要的学会通过一个关系式推导出更多关系式的方法,对学生的后续学习起到不可磨灭的作用。】

回归生活,提升能力。

师:见过这个标志吗?(下图左)是什么意思呢?

师:一次,爸爸的车速显示是这样的(上图右)。你想对他说什么?

师:你会解决下面这个问题吗?

/

【设计意图:学以致用才是根本,学生学习了一节课,让他们用所学的知识解决生活中的问题,不仅让他们觉得生活中处处有数学,也让他们学会从多角度想办法解决问题的严谨的数学特质。】

五、回归自然,感受速度。

师:同学们,这节课我们学习了路程、时间和速度的有关知识,大家静静地想一想这节课你掌握了哪些知识,再看看板书,有存在的疑问提出来。

师:最后让我们在感受速度中结束这节课。(播放视频)

/

【设计意图:总结所学,反思效果,培养学生归纳、总结、反思的良好学习习惯;最后感受生活中的速度,让学生感受到数学与生活的紧密联系的同时培养他们热爱大自然、热爱祖国的良好品质。】

【板书设计】

【设计意图:本节课的重难点在板书上一目了然:速度的定义和简便记法作为这节课的难点在板书中放在比较突出的位置;而作为重点的“路程、时间、速度”三者关系也可以看出是通过建模的形式得出的。】