西藏自治区拉萨八校2018-2019学年高二下学期期末联考语文试题(汉文班) (word版)含答案

文档属性

| 名称 | 西藏自治区拉萨八校2018-2019学年高二下学期期末联考语文试题(汉文班) (word版)含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 80.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-07-27 10:31:42 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019 学年第二学期拉萨片区高中八校期末联考高 二 年级语文试卷

注意事项:

1、答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡指定位置上。

2、作答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。作答非选择题时,将答案用黑色签字笔写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3、试卷共 150 分,考试时间 150 分钟。

第Ⅰ卷 阅读题

一、现代文阅读(36 分)

(一)论述类文本阅读(本题共 3 小题,9 分) 阅读下面的文字,完成 1-3 题。

任何民族的饮食乃至由饮食折射出的文化特质都体现了这个民族独一无二的文化风范。中华文化的核心理念体现在“和”字上,“和”有“中和”“融合”之意。中华饮食的发展鲜明地体现了“和”文化的思想精髄。

中华饮食起源于农耕文明,大量食物来自土地。随着民族文化的交融,汉族逐渐接受了游牧民族的“肉食”饮食方式,扩大了食物范围,丰富了饮食结构。汉唐以后,中亚及东南亚等地 的食物品种大量引进,增补了中华饮食品种。近世以来,西方饮食理念与方式得到认同,具有现 代特征的中华饮食形态逐渐形成。翻开中国食谱,到底哪种是地道的中国食物或外来食物,人们恐怕已经模糊。大量外来食物品种能够进入中国并转化为饮食的有机部分,不仅在于地理条 件与自然气候为其提供了生长发展的基本环境, 更重要的还在于中国人将其放在“和”文化的平台上加以吸纳。

在对外来食物或饮食方式的同化过程中,中华饮食突显出“本土化”的内在机制与运作模 式,而本土性是始终坚持的首要原则。中国南方多水田,北方多旱地。米和面成为中国人的主食,水、旱地中生长的瓜果蔬菜成为与主食相伴的食物,家畜、水产品及野猎的动物大多成为改善人们生活的佳肴。尽管这种饮食结构及生活方式在物质极大丰富后发生了巨大变化,但中 华饮食最根本的本土性特质却仍以不同形式存在,且构成中华饮食文化体系最为坚实的基础。 在世界上任何一个提供“中式餐饮”的餐馆与酒店中,中国本土化饮食要素不可或缺。只有中 国本土性的饮食原料与中国厨艺有机结合, 人们才能真正品尝到中华美食的滋味。

中华饮食引进外来食物的过程,一是接受,二是消融。引进接受是前提,消融改造是目的。 经过消融改造的食物同时被赋予新的含义,融入到传统的中华饮食中。如原产非洲的油料作物 “芝麻”,在中华饮食长期实践与探索中还被广泛地用为调味品,与本土饮食有机结合,被加入 到许多甜馅、糕点、饼类食品中。中华饮食文化历久弥新,还在于不断汲取周边各民族及域外 的有益文化元素,进而推动中华饮食文化的变革。如中餐“合餐制”的形成。自先秦两汉至唐 代,进食采用“分餐”方式。南北朝时期,胡人用的被称作“胡床”和“貊盘”的器具开始逐步向中原地区流传。“胡床”即现在的马扎,“貊盘”是一种较大的餐桌,它们便于餐者起坐取 食。这些饮食器具的大范围推广以及对其一步的改造创新,打破了跪坐而食的局限,形成了围坐合食的进餐形式。而对“合餐制”的全面接受与文化认同,事实上也建构在“和”文化的理 念之上。

随着生产力的发展和生活水平的提高,饮食的功能必然超越物质层面进入精神范畴,并被赋予新的文化内涵。作为人类饮食文化的一种存在样态,中华饮食文化不仅在物质层面上体现 了人对世界和自然的深刻认知与利用,更在精神层面上表达了人对美好事物不懈追求的愿望。 在全球化时代,中华饮食文化并不会失去自我,而将在人类普遍的文化价值认同之下进一步为世界各国所认可。

(摘编自肖向东《论全球化视野中的中国饮食》)

下列关于中华饮食的表述,不能体现“和”文化思想的一项是( )(3 分)

在接受了游牧民族的“肉食”饮食方式之后,汉族的食物来源更加多样,饮食结构发生了变 化。

在民族文化的交融过程中,中华饮食逐渐接受了亚洲其他地区的食物品种,进一步扩大了饮食范围。

任何一个厨师,想要制作出真正的中华美食,就必须将中国本土性饮食原料与中国厨艺有机结合起来。

芝麻引入中国后,首先作为新的油料作物被接受,后来有了新的含义,被广泛地应用为调 味品。

下列理解,不符合原文意思的一项是( )(3 分)

今天我们翻开中国食谱,大多数人已经不易准确地辨认出哪种食物是地道的中国食物。 B.在自然环境的影响下,中华饮食形成了米面为主食、蔬菜肉鱼为副食的饮食结构, 具有鲜

明的本土性。

C.世界上任何一个地方的餐馆,只要是提供“中式餐饮”的,就离不开中国本土化的饮食要素。 D.“胡床”“貊盘”带来了很多便利,南北朝时期在中原大范围推广后,推动了中华饮食进餐形

式的发展。

根据原文的内容,下列理解和分析不正确的一项是( )(3 分)

各民族的饮食都体现了本民族的文化风范,同样,中华饮食也彰显了中华民族鲜明的文化个性。

中华饮食不断引进外来饮食元素,这一方面丰富了传统饮食文化内涵,另一方面促进了自身的革新。

饮食的功能可以分为物质与精神两个层面,并与人类的生产力发展水平和生活水平紧密 相关。

在全球化时代,中华饮食文化将更多地体现出人类普遍的文化价值特征,从而被世界各国认可。

(二)实用类文本阅读(本题共 3 小题,12 分) 阅读下面的文字,完成 4-6 题。

材料一

春节假期里,一部电影引发观影热潮。《流浪地球》以超过 22 亿的票房,成为春节电影票房冠军。

一部成熟的电影,不是偶然出现的,而是源于强大文化体系的支撑。刘慈欣的《三体》等作品屡获国际大奖,带热了中国科幻文学。《战狼Ⅱ》《无名之辈》等风格各异的电影作品, 在抬高电影创作水位的同时,也一次次抬高中国电影票房——刚刚过去的春节档期,电影总票房已接近 60 亿。这些,同样是观众对中国科幻电影充满期待的文化与心理背景。更重要的是, 就像刘慈欣所说,今天的中国有着强烈的“未来感”。科技创新的“中国浪潮”让世界侧目, 也打开了中国人对于科学的认知。在刚刚过去的春节假期,贵州山区的“中国天眼”,成为一个旅游热点,人们渴望在这里了解未知、聆听未来。这与一部“硬核科幻电影”成为热点话题 一样,都可以说是当代中国科学热情高涨的缩影。

(摘编自金苍《<流浪地球>提升期待的水位》,《人民日报》2019 年 02 月 13 日)

材料二

对于电影产业影响最大的,还是观众本身。科幻电影不是从零开始讲解的科教片,其对于 观众科学素养要求较高,从上世纪 80 年代至今,国民受教育程度不断提高,培育了大量科幻电影受众,特别是已经成为观影主力的 80 后、90 后一代人。

国家统计局的数字显示,人口抽样调查中,大专以上教育程度者,从 2002 年的 4.7上升到

2017 年的 13.8,高中教育程度者从 12.4上升到 17.5,2017 年每 10 万人口中高等学校在校

生人数,是 1998 年的 4.96 倍。庞大的中高等教育群体,使得科幻电影的消费群体扩大。

(摘编自《科幻片能否成为电影产业新增长点》,《工人日报》2019 年 02 月 13 日) 材料三

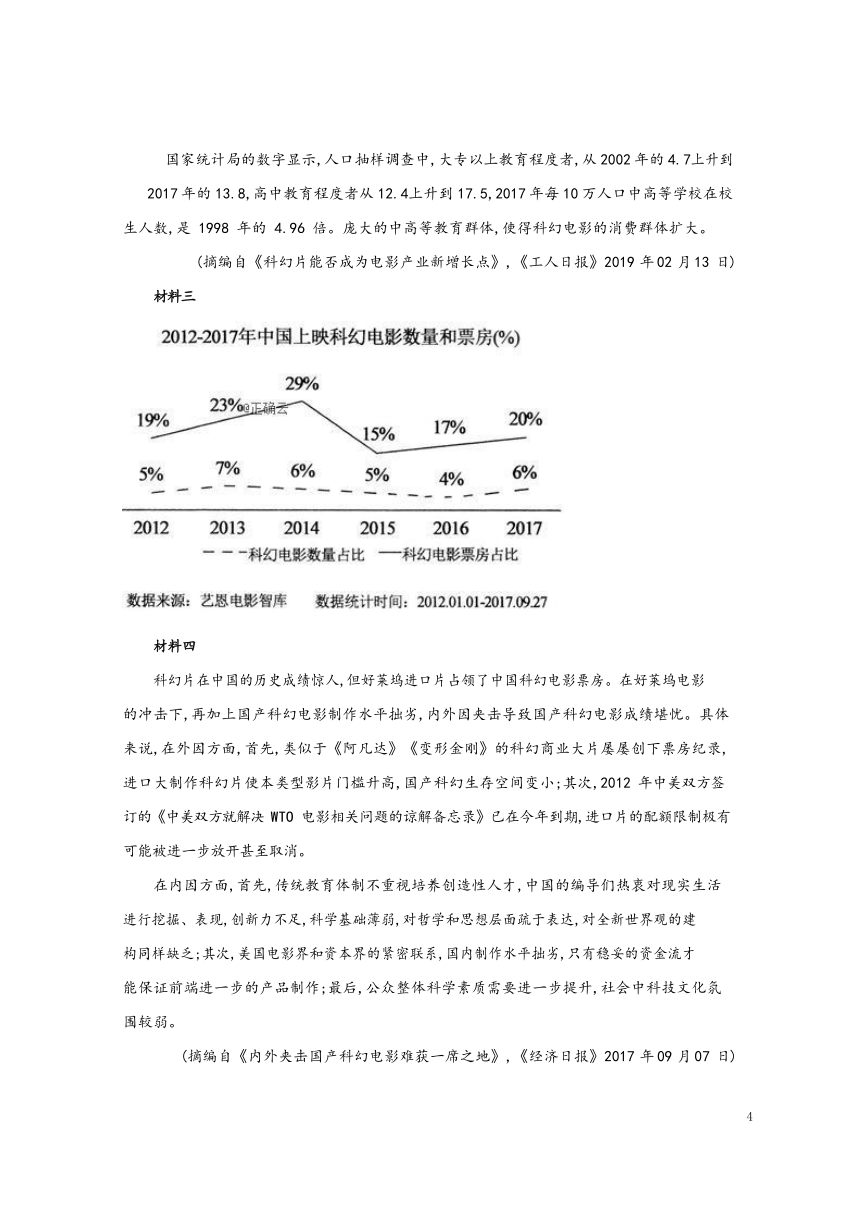

/

材料四

科幻片在中国的历史成绩惊人,但好莱坞进口片占领了中国科幻电影票房。在好莱坞电影 的冲击下,再加上国产科幻电影制作水平拙劣,内外因夹击导致国产科幻电影成绩堪忧。具体来说,在外因方面,首先,类似于《阿凡达》《变形金刚》的科幻商业大片屡屡创下票房纪录, 进口大制作科幻片使本类型影片门槛升高,国产科幻生存空间变小;其次,2012 年中美双方签订的《中美双方就解决 WTO 电影相关问题的谅解备忘录》已在今年到期,进口片的配额限制极有可能被进一步放开甚至取消。

在内因方面,首先,传统教育体制不重视培养创造性人才,中国的编导们热衷对现实生活进行挖掘、表现,创新力不足,科学基础薄弱,对哲学和思想层面疏于表达,对全新世界观的建 构同样缺乏;其次,美国电影界和资本界的紧密联系,国内制作水平拙劣,只有稳妥的资金流才 能保证前端进一步的产品制作;最后,公众整体科学素质需要进一步提升,社会中科技文化氛围较弱。

(摘编自《内外夹击国产科幻电影难获一席之地》,《经济日报》2017 年 09 月 07 日)

下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3 分)

中国科幻文学的发展和电影创作水平的提升为《流浪地球》的成功奠定了基础。B.“中国天眼”“硬核科幻电影”成为热点,体现了中国公众不断增强的科学向往。 C.材料三表明,国内科幻电影上映数量占比较稳定,票房占比相对来说波动较大。 D.令国产科幻电影成绩堪忧的原因有:门槛升高,创作素材贫乏,进口限制放宽。

下列材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3 分)

A.80 后、90 后一代人能成为科幻电影的主要受众群体,是因为他们所受的教育程度在提高。B.由材料二可知,近年来科幻电影消费群体扩大,对我国科幻电影产业发展将产生积极影

响。

C.由材料三可知,科幻电影以较少的数量产生较高的票房,在中国市场有极强的票房号召 力。

D.一旦进口片配额限制被取消,进口大制作科幻片涌入,中国国产科幻电影会失去生存空 间。

结合材料思考,如果你是科幻片导演,哪些因素会让你对中国科幻片的未来充满信心?你又 会从哪些方面做出努力?(6 分)

(三)文学类文本阅读(本题共 3 小题,15 分) 阅读下面的文字,完成 7-9 题。

一颗未出膛的枪弹丁玲

“娃娃,甭怕,咱是一个孤老太婆,还能害你?”老太婆亲热地望着面前张皇失措的孩子,“你是……嗯,咱知道。”这孩子大约十三岁大小,迟疑地望着老太婆。远处一望无际的原野,没有一个人影,连树影也找不到一点。

“还是跟咱回去吧,天黑了,你往哪儿走,万一落到别人手上……”

窑里黑魆魆的,他不敢动,听着她摸了进去。“不要怕,娃娃!”她把灯点着了。灶里的火光舔在他们脸上,锅里有热气喷出来。陕北的冬天,孤冷的月亮那黯淡的光辉涂抹着无际 的荒原,流落的孩子却拥抱着甜美的梦:他又回到队伍,继续当他的马夫,继续同司号兵玩

着……

孩子跟在老太婆后边去割草。蒙着尘土的沙路上,寻不到杂乱的马蹄和人脚的迹印。他 热切地望着远方,他们——大部队到底走得离他多远了呢?他懊恼着自己。那天正在野外放 马,突然飞机来了,他藏在一个小洞里,听着外面连绵不断的爆炸声。洞口塌了。等他好不 容易爬了出来,就只剩他一人了。他大声地叫喊,凭着感觉一路狂奔,却没遇到一个认识的 人……后来才遇着老太婆。

有人送来包谷做的馍,还有人送来羊毛袜子。有着红五星的帽子仍揣在怀里,他不敢拿出来。大家都高兴地盘问着:“你这么一个娃娃,也当红军,你娘你老子知道么?”

天真的、热情的笑浮上了孩子的脸。他暂时忘去忧愁,重复着在小组会学来的话:“红军是革命的军队,是为大多数工人农民谋利益的,要团结一切不愿做亡国奴的人去打日本……”

看见那些围着他的脸露出无限的羡慕,他就更高兴了。老太婆也扁着嘴笑:“咱一眼就看出了这娃娃不是咱们这里的人,你们看他那张嘴多灵呀!”

有一夜,跟着狂乱的狗吠,院子里响起了庞杂的声音,马嘶声、脚步声和喊声一齐涌了进来。烧着火的孩子,心在剧烈地跳:“难道自己人来了么?”

“呯!”窑门被枪托撞开了。冲进来的人一边骂,一边走到灶边,“哼,锅里预备着老子的晚饭吧。”

孩子悄悄看了一眼,他认得那帽子的样子,那帽徽是不同的。他的心一下紧缩起来。 有人眼光扫到老太婆脸上。她瑟缩地坐在地下,掩护她身后的孩子。“这老死鬼干嘛老挨

在那儿,藏着什么!”老婆子一动,露出了躲在那里的孩子。孩子被抓到跟前。一个兵打了他一耳光。

“老子有枪先崩了你!”孩子大声嚷叫,因为愤怒,倒一点也不惧怕了,眼睛里燃烧着火

焰。

“什么地方来的!”拳头又落在他身上,“听口音,他不是这里人!”孩子一声不响,只是咬紧牙。门突然开了,门口直立着一个人,屋子里顿时安静下来。

“报告连长,有一个小奸细!”

连长走了进来,审视着孩子,默然坐到矮凳上。

“可怜咱就这一个孙子,咱要靠他送终的。”老太婆嚎哭起来。几个围观的老百姓壮着胆

子附和:“是她的孙子。”

连长凝视着那双直射过来的眼睛,下了一道命令:“搜他!”

几十双眼睛都集中在连长手上:一把小洋刀、两张纸票子、一顶黑帽子。纸票反面有一排字,“中华苏维埃人民共和国国家银行”。帽子上闪着光辉的红色五星。看着它,孩子心里更加光亮了,静静地等待判决。

“这么小也做土匪!” “招来吧!”连长问他。

“没有什么招的,任你们杀了吧!不过红军不是土匪,我们不骚扰老百姓,四处受人欢迎。我们对东北兵也是好的,争取你们一道打日本,有一天你们会明白过来的!”

“这小土匪真顽强,红军就是这么凶悍!”他的顽强虽说激怒了一些人,但也得了许多尊敬。连长仍是冷冷地看着他,又冷冷地问道:“你怕死不怕?”这问话似乎羞辱了他,他不耐烦地昂了一下头,急促地答道:“怕死不当红军!”

围拢来看的人一层一层地在增加,多少人在捏一把汗。连长不动声色,只淡淡地说道:“那末给你一颗枪弹吧!”

老太婆又嚎哭起来了。许多人的眼皮沉重地垂下了,有的便走开去。但没有人,就连那 些凶狠的家伙也没有请示,要不要立刻执行。

“不,”孩子却镇静地说,“连长,还是留着那颗枪弹吧,留着去打日本,你可以用刀杀掉我。”

忍不住了的连长,跑过来用力拥抱着这孩子,他大声喊道:“大家的良心在哪里?日本人占了我们的家乡,杀了我们的父母妻子,我们不去报仇,却老在这里杀中国人。看这个小红军,我们配和他相比、配叫他土匪吗?谁还要杀他,先杀了我吧……”声音慢慢地由嘶哑而哽住了。

孩子觉得有热的东西滴落在他手上,衣襟上。他的眼也慢慢模糊了,隔着一层水雾,那 红色的五星浮漾着,渐渐地高去,而他也被举起来了!

下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3 分)

小说的环境描写富有表现力。“没有一个人影”的原野衬托孩子与大部队走散后的彷徨, “孤冷的月亮”则反衬孩子做美梦时的温馨。

有着“红五星”的帽子先被隐藏,后被发现,最后“红五星”“渐渐地高去”,“红五星”的多次出现隐含人物心理变化,暗示小说主题。

老太婆一开始就了解小孩的身份却对他呵护备至,百姓也乐意与这个小红军亲近、为他 打掩护,这些都反映人们对红军的信任与拥护。

小说结尾看似突兀却在情理之中。连长和他的东北军一开始对红军与抗日心存排斥,孩 子的视死如归、英勇无畏让连长彻底改变了立场。

小说标题“一颗未出膛的枪弹”具有丰富的内涵。请结合作品简要分析。(6 分)

小说在塑造“小红军”的形象时是如何做到真实可信的?请结合作品简要分析。(6 分)

二、古代诗文阅读(34 分)

(一)文言文阅读(本题共 4 小题,19 分) 阅读下面的文言文,完成 10-13 题。

周山图,字季寂,义兴义乡人也。少贫微,佣书自业。有气干,为吴郡晋陵防郡队主。宋孝武伐太初,山图豫勋,赐爵关.中.侯.。泰始初,为殿中将军。四方反叛仆射王彧举山图将领呼与语

甚悦使领百舸为前驱与军主佼长生等攻破贼湖白赭圻二城镇军将军张永征薛安都于彭城,山图领二千人迎运至武原,为虏骑所追,合战,多所伤杀。虏围转急,山图结阵死战,然后突围出,

虏披靡不能禁。众称其勇,呼为“武原将”。豫章贼张凤,聚众康乐山,断江劫抄。明帝遣山图 讨之。山图至,先羸兵偃众,遣幢主庞嗣厚遗凤,要出会聚,听以兵自卫,凤信之。行至望蔡,山图设伏兵于水侧,击斩凤首,众百余人束首降。元徽三年,迁步兵校尉,加建武将军。盗发桓温冢,大获宝物。客窃取以遗山图,山图不受,簿以还官。太祖辅政,山图密启曰:“沈攸之久有异 图,公宜深为之备。”太祖笑而纳之。攸之事起,世祖为西讨都督,启山图为军副。世祖留据盆

城,众议以盆城城小难固,不如还都。山图曰:“今据中流,为四方势援,大众致力,川岳可为。城. 隍.小事,不足难也。”世祖使参军刘皆、陈渊委山图以处分事。山图断取行旅船板,以造楼.橹., 立水栅,旬日皆办。世祖甚嘉之。攸之既败,世祖谓山图曰:“周公前言,可谓明于见事矣。”世祖践阼,迁竟陵王镇北司马,以盆城之旧,出入殿省,甚见亲信。山图于新林立墅舍,晨夜往

还。上谓之曰:“卿罢万人都督,而轻行郊外。自今往墅,可以仗身自随,以备不虞。”及疾,上 手.敕.参问,遣医给药。永明元年,卒,年六十四。诏赐朝服一具,衣一袭。

(节选自《南齐书·周山图传》)

下列对文中波浪线句子的断句,正确的一项是( )(3 分)

四方反叛/仆射王彧举/山图将领/呼与语/甚悦/使领百舸为前驱/与军主佼长生等攻破贼 湖白/赭圻二城/

四方反叛/仆射王彧举山图将领/呼与语/甚悦/使领百舸为前/驱与军主佼长生等攻破贼 湖白/赭圻二城/

四方反叛/仆射王彧举/山图将领/呼与语/甚悦/使领百舸为前/驱与军主佼长生等攻破贼 湖白/赭圻二城/

四方反叛/仆射王彧举山图将领/呼与语/甚悦/使领百舸为前驱/与军主佼长生等攻破贼 湖白/赭圻二城/

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3 分)

关中侯,一种始自曹魏建安年间的爵位称号,侯是封建时代等级最高的爵位。

城隍,“城”的本义是城邑四周的墙垣;“隍”指没有水的护城壕。“城隍”在文中指城 池。

楼橹,古代军中用以瞭望、攻守的没有顶盖的高台,建造于地面或车船之上。 D.手敕,即手诏,是指皇帝亲笔写的命令,不同于一般的文书,常有非常意义。

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3 分)

周山图才能超卓,临敌有勇有谋。他在武原勇猛突围,被称为“武原将”;在豫章,他用计 使张凤放松警惕出山会面,最终将其击杀。

周山图心有主见,善处不义之财。盗贼盗掘桓温墓获得大量宝物,通过门客赠送给山图,山 图没有接受,而是登记入册后上交官府。

周山图见识过人,准确判断事势。他看出沈攸之有反叛图谋,提醒太祖早做防备;作世祖军 副,他力排众议,陈明留守盆城的意义。

周山图诚心事主,受到世祖恩宠。他往还于官署和城郊别墅之间,世祖准许他带侍卫以保 护自己;去世之后,皇上赐给朝服和敛衣。

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10 分)

虏围转急,山图结阵死战,然后突围出,虏披靡不能禁。

迁竟陵王镇北司马,以盆城之旧,出入殿省,甚见亲信。

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,9 分)

阅读下面这首诗,完成 14-15 题。

晚秋夜坐王绩

园亭物候奇,舒啸乐无为。芰荷高出岸,杨柳下欹池。蝉噪黏远举,鱼惊钩暂移。萧萧怀抱足,何藉世人知。

下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )(3 分)

首联是一个总写,引出后面对园亭的景物的描写,一个“奇”字写出了园亭中物候的特点。 B.颔联两句重在写景,对池中的荷花和池边的杨柳进行了描写,表现了园亭中的生机勃勃。 C.第五句中的“噪”字写出了知了叫声之大,作者烦它扰人清静,让人去粘它,赶它远离。 D.诗歌标题点明写作时间是晚秋,但园中物候却不是晚秋的,这是让作者感到“奇”的地方。

全诗抒发了作者哪些情感?请简要概括。(6 分)

(三)名篇名句默写(本题共 1 小题,6 分) 16.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6 分)

在《寡人之于国也》中,孟子用“五十步笑百步”作比喻,含蓄地解答了梁惠王 “ , 。”的疑问。

庄子在《逍遥游》中,用比喻的手法描写鲲鹏展翅奋飞时的情形的两句是: “ , 。”

《蜀道难》中,诗人提醒人们因为蜀道地形险要,若被恶人控制,后果不堪设想,所以 要警惕战乱的两句是:“ , 。”

第Ⅱ卷 表达题

三、语言文字运用(20 分)

阅读下面的文字,完成 17-19 题。

《红楼梦》不仅思想深邃,在艺术上也 ,这首先表现在作者善于刻画人物上。在描写贾府的没落过程中,曹雪芹充分展示了贾氏几代人不同的精神面貌,并塑造了王熙凤、贾母、 探春以及一大批丫环的艺术形象。这些形象大多性格鲜明、 。以王熙凤为例,作者对她的描写在笔墨上不下于宝、黛、钗。她是贾琏之妻,有着出众的才干和权术,因而成为荣国府 的管家媳妇。“协理宁国府”就表现了她非凡的治家本领,当时宁国府要办一个隆重的葬礼, 事务繁杂,( )。她果然 ,事无巨细,都处理得井井有条,妥贴得体。她置身贾府复杂的矛盾中,更是费尽心机,应付自如。在她的性格中,既有心狠手辣的一面,如以阴险狡诈的方法 逼死尤二姐等;也有爽朗大度的一面,以其谈笑风生赢得了老少尊卑的喜悦。作者借人物之口, 说她是:“嘴甜心苦,两面三刀;上头笑着,脚底下使绊子;明是一盆火,暗是一把刀,她都占全

了。”(65 回)但就是这样一个精明干练的女人,也自有其艰难窘迫之处,不仅她曾受赵姨娘的

暗算,经常更遭到婆婆邢夫人的气,在贾府 的衰落局面下,她以病体恃强支撑,终于在后40 回中因心劳力拙而死去。

17.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )(3 分 ) A.叹为观止 惟妙惟肖 不负众望 左支右绌

登堂入室 栩栩如生 不孚众望 左支右绌

叹为观止 栩栩如生 不负众望 捉襟见肘

登堂入室 惟妙惟肖 不孚众望 捉襟见肘18.文中划横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3 分)

A.她不仅曾受赵姨娘的暗算,更经常遭到婆婆邢夫人的气 B.不仅她曾遭到赵姨娘的暗算,更经常受婆婆邢夫人的气 C.不仅她曾受赵姨娘的暗算,更经常遭到婆婆邢夫人的气 D.她不仅曾遭到赵姨娘的暗算,更经常受婆婆邢夫人的气

下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )(3 分 ) A.于是,只得从荣国府请王熙凤来帮忙,因为宁国府无人操办。B.宁国府竟无人能操办,于是不得不从荣国府请王熙凤来帮忙。 C.不得不到荣国府请王熙凤来,宁国府竟无人能操办。

D.既然宁国府无人操办,就到荣国府去请来王熙凤。

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。 每处不超过 15 个字。(6 分)

心理学研究表明,最佳的动机水平① :任务简单时,要“举轻若重”,② ;而任务较难时,就要“举重若轻”,较低的动机水平反而更 有利于完成任务。就同一任务而言,③ 。动机水平超过或低于这一强度, 都会对行为产生抑制作用。例如,考试时过分重视会紧张怯场,毫不在意则使思维变迟缓。。21.阅读下面的材料,给“人因工程”下定义,不得超过 65 个字。(5 分)

第二届中国人因工程高峰论坛主席、中国载人航天工程副总设计师、国际宇航科学院院

士陈善广说,飞船、坦克、高铁都是复杂的人机系统,因为人的参与使系统变得更为复杂,系统运 行具有某种不确定性和难以预测的特点,系统安全性问题会更突出;为解决这一难题,最终实现提高系统性能且确保人的安全、健康和舒适的目标,需要一门新兴的交叉学科的支持,这就是“人 因工程”,它致力于研究人、机器及其工作环境之间的相互关系和影响。

四、作文(60 分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60 分)

黄大发,一位普通的老人,一双手,三十六年,带领乡亲们用铁锤铁钎在绝壁凿出 9400 米的“生命之渠”,结束了草王坝缺水的历史。

林俊德,五十年隐姓埋名,与黄沙为伴,从第一颗原子弹爆炸到最后一次地下核试验, 他参与了新中国全部 45 次核试验,为祖国的核事业作出了巨大贡献。

大道至简,大行至朴,为国为民之魂永流传。

读了上面两则材料,你有什么样的感想?

要求:综合材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作, 不得抄袭;不少于 800 字。

高二语文答案

1.C 本题考查理解文中重要概念的含义的能力。C 项,强调的是中华饮食的本土性原则, 没有涉及和外来饮食的关系,自然就体现不出“和”的思想。

2.D 本题考査筛选信息的能力。筛选和提取信息类试题的答案均在文本中,因此,找到选项在原文中的位置,顺藤摸瓜,确定筛选范围。然后将原文与选项对照,辨明正误。D 项“南北朝时期在中原大范围推广后” 的表述错误,因为第四段有这样的表述“南北朝时期,胡人用的被称作……的器具开始逐步向中原地区流传”。

3.D 对此种归纳内容要点和分析作者观点态度的题目,解答时应先根据选项确定原文信息所在的位置,然后将选项和原文进行比较,并结合上下文语境进行判。D 项“中华饮食文化将更多地体现出人类普遍的文化价值特征,从而被世界各国认可”,这一理解错误,因为最后一段的最后一句是说明“中华饮食文化”被世界认可是因为其“并不会失去自我”。

4.D 本题考查考生筛选并整合文中信息的能力,能力层级 C 级。解答此类题目,应先

明确题干的提问方式,如本题,题干问的是“下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是”,然后浏览选项,到文中圈出相关的句子,再进行比对,设题的误区如下:因果关系不当、于文无据、以偏概全、说法过于绝对化、变未然为已然等。D 项无中生有,原文说“在外因方面,首先……影片门槛升高……其次……进口片的配额限制极有可能被进一步放开甚至取消”,“在内因方面,首先……其次……最后……”,都没有提到“创作素材贫乏”。故答案为 D。

5.D 本题考查学生理解概括文本信息的能力。做选择题,基本方法是排除法和比对法,

就是把选项内容与原文有关内容认真、仔细地比较、对照,不符合原文意思的,就是错误项, 反之则为正确项。D 项“中国国产科幻电影会失去生存空间”说法过于绝对。故答案为 D。

6.第一问:①有中国强大文化体系做支撑。②中国科技创新能力不断提升。③中高等教

育群体不断扩大。(或“科幻电影的消费群体不断扩大”)④科幻电影在中国票房号召力较强。 第二问:①提升自身学养,增强创新能力。提升制作水平。②积极融资,吸引足够的资金流。

(第一问 4 分,第二问 2 分,大意相近即可,其它言之成理的答案可酌情给分)

解析:本题考查对文章定向信息的整合和对定向内容的理解、概括能力。能力层级 C。解答此类题目首先要审清题干要求,比如本题要求写出对中国科幻片的未来充满信心的原 因,以及从哪些方面作出努力,并结合文本分析;其次确定答题区间,本题材料一、二阐述的正是本题的问题,因此答题区间在材料一、二,还有一点在材料四;第三要勾画出相关语句;第四进行整合。据材料一“源于强大文化体系的支撑”“刘慈欣的《三体》等作品屡获国际大奖,带热了中国科幻文学”可总结出“有中国强大文化体系作支撑”;据“科技创新的“中国浪潮”让世界侧目,也打开了中国人对于科学的认知”可总结出“中国科技创新能力不断提升”;据材料二“庞大的中高等教育群体,使得科幻电影的消费群体扩大”可总结出“中高等教育群体不断扩大”;据材料四“科幻片在中国的历史成绩惊人”可总结出“科幻电影在中国票房号召力较强”。第二问,“作为导演”该怎么做,答题区间在材料四的“内因”方面,据“统教育体制不重视培养创造性人才,中国的编导们热衷对现实生活进行挖掘、表现,创新力不足”“国内制作水平拙劣”可总结出“提升自身学养,增强创新能力,提升制作水平”,据“只有稳妥的资金流才能保证前端进一步的产品制作”可总结出“积极融资, 吸引足够的资金流”。

7.D

解析:1.A 项正确,对“没有一个人影”的原野的描写,出现在小说开头,从老太婆安抚小孩“娃娃,甭怕”、小孩“迟疑地望着老太婆”等细节,结合后文回忆与部队走散、最 终遇着老太婆的情节,可知孩子内心是彷徨不安的。原野的环境衬托他的心理。对“孤冷的

月亮”的描写,出现在第三段,孩子当时已经安顿下来,得到老太婆的关爱,文中写到“流 落的孩子却拥抱着甜美的梦”,可见环境与人物的感受是反衬的关系。

B 项正确,“红五星”在文中共出现三次:第一次出现,是孩子与百姓交谈,还不敢把红五星的帽子拿出来,表明孩子还心存疑虑;第二次出现,红五星的帽子被连长搜到了,小孩红军身份被曝光,孩子必须面对生死的考验;第三次出现,红五星的帽子在孩子眼中变模糊,“渐渐地高去”,用来红五星象征着红军崇高的精神。这些都体现了人物内心的变化, 并暗示了小说的主题。

C 项正确,老婆一开始说“你是……嗯,咱知道”,已经表明她了解小孩的身份,把他带回家中后给吃住,后面又在连长面前认小孩为“孙子”,这些都表明她“对他呵护备至”; 百姓为孩子送来吃的、穿的,与他亲切地聊天,在连长面前又“壮着胆子”附和老太婆,为孩子打掩护,这些都体现了人们对孩子的爱护,而其背后的深层原因,是人们对红军的信任与拥护,正如孩子所说“红军……不骚扰老百姓,四处受人欢迎”。

D 项错误,小说以连长拥抱孩子结尾,与前面他说的“那末给你一颗枪弹吧”形成明显反差,所以看似突兀,但又“在情理之中”,是因为连长的变化是由其内在情感的变化造成的:开始时“冷冷的看着”“冷冷的问道”,这是在不动声色试探孩子;后面“忍不住了” “跑过来用力拥抱”是对孩子至死不忘抗日的敬佩。所以 D 项第一句表述没有问题,错在后半部分,一是“连长……一开始对红军与抗日心存排斥”于文无据,从连长后面的慷慨陈词可以看出,他更有可能原本就认同抗日的,这样他的突然转变才更符合人之常情,所以说他 “彻底改变立场”也是不对的。另外,最能打动连长的,不是“孩子视死如归的英勇无畏”, 而是孩子“还是留着那颗枪弹吧,留着去打日本”的话语背后那种至死不忘抗日的决心。

8.(1)指的是东北军连长要杀害孩子的一颗枪弹,但最后却没有执行;也指孩子让东北

军连长留着的那颗枪弹,希望他拿它去打日本。

象征着小红军的精神品质,他虽未上场杀敌,却有坚定的信念、团结一致来抗日的 觉悟、英勇无畏的精神;也象征着东北军连长被孩子感动,国耻家仇未忘,良心未泯。

象征着中华民族英勇无畏的民族精神;象征着中华民族的统一战线,团结一致来抗 日,必将摧毁敌人,取得胜利。(答对一点得 2 分,大意相近即可)

解析:要阐释标题的内涵,首先要分析这个标题的构成:“一颗未出膛”是定语,强调其尚未完全表现“枪弹”这一特征;“枪弹”这一中心语,它可以实指“枪弹”,也可以是喻体,指向充满力量的对应之物。然后,要把题目与文本关联起来,结合具体语境来分析: 一是指向小说情节,二是指向小说的主人公,三是指向小说的其他人物。它们都与题目存在密切的关联。还要注意答题时,除了第一点答情节是实指外,另外两点,既要突出其“未出膛”的特征,又是体现与喻体“子弹”的相似性。

9.(1)如实(或通过细节)正面描写孩子的言行心理,符合“小红军”年龄与身份特征。 小说写孩子离开集体的彷徨,初见生人的戒备,被人羡慕时的高兴,其言行心理等细节符合其年龄特点,又符合“小红军”身份。

通过合理安排情节,使“小红军”形象真实生动。小说先叙述“小红军”想念部队, 后又写他向群众宣传抗日,最后写他面对东北军时的英勇无畏等,前有伏笔铺垫,后又照应升华,真实自然地突出“小红军”形象。

在典型环境中刻画典型人物,使之真实可信。小说描写了典型的陕北自然环境以及抗日战争时期的社会环境,符合史实,在这样真实的历史环境中刻画“小红军”形象,使其 言行举止均有了现实基础,从而真实可信。

通过次要人物的侧面衬托来塑造“小红军”形象,使之真实可信。小说一方面通过老太婆等百姓对小孩的呵护、掩护以及连长受感化等言行来正衬其形象,另一方面通过东北 军的蛮横言行来反衬其“小红军”形象,使之更加真实。(答对一点得 2 分,答对 3 点得 6

分,大意相近即可)

解析:要分析“小红军”这一形象的真实性,可以从人物、情节、环境描写等角度切入,但要紧扣人物形象塑造这一中心话题。从人物描写的角度来说,言、行、心、貌等细节 都切入人物的年龄特点;次要人物对主要人物的衬托也能突出主要人物的真实性;从情节来 看,大量铺垫为人物行为提供更多的合理性;从环境来看,真实典型人物的塑造是离不开具 体真实的环境的,外在环境是影响人物性格、选择的重要因素。

10. D

11.A 应为封建时代五等爵位中的第二等。

12.B“通过门客赠送给山图”错误,应是门客窃取财物赠送给山图。

13.(1)敌兵围困加紧,山图结成阵势拼死战斗,随后突破围困杀出,敌兵溃败不能阻挡。

(“转急、披靡、禁”各 1 分,句子大意 2 分)

(2)山图升任竟陵王镇北司马,因为盆城的老交情,进出宫廷与台省,很受亲近信任。

(“迁、以、亲信”各 1 分,句子大意 2 分)

【参考译文】

周山图,字季寂,是义兴郡义乡县人。山图少年时贫穷微贱,靠受雇抄书自谋生计。有气魄和才干,担任吴郡晋陵的防郡队长。宋孝武帝讨伐太初,山图参与立功,赐予爵位关中侯。泰始初年,担任殿中将军。各处发生叛乱,尚书右仆射王彧举荐山图领兵,皇上叫来山图和他交谈,很满意,派山图带领一百艘战船作为先头部队,山图和军主佼长生等人攻克贼寇占领的湖白、赭圻两城。镇军将军张永在彭城讨伐薛安都,山图率领两千士卒到武原接应, 被敌寇骑兵追赶,与敌兵交战,杀伤很多人。敌兵围困加紧,山图结成阵势拼死战斗,随后突破围困杀出,敌兵溃败不能阻挡。众人称赞山图勇猛,称他作武原将。豫章郡贼寇张凤, 在康乐山聚集人众,拦江抢劫掳掠。明帝派遣山图讨伐他。山图到了豫章,先用羸弱士兵掩藏军队声势,派遣幢主庞嗣馈赠张凤优厚的礼物,邀请他出来聚会,听凭他带士兵保卫自己, 张凤相信了庞嗣。行进到望蔡,山图在水边安排了伏兵,出击砍掉了张凤的首级,(张凤的) 随从一百多人俯首投降。元徽三年,调任步兵校尉,加封建武将军。盗贼发掘了桓温墓冢, 获得大量宝物。门客盗取宝物来赠送山图,山图没有接受,登记后上交官府。太祖辅佐治理政事,山图秘密启奏说:“沈攸之长久蓄有反叛的企图,您应该加强对他的防备。”太祖笑着听取了他的建议。沈攸之发动叛乱,世祖担任西讨都督,启用山图担任军副。世祖留守盆城,众人议论认为盆城城池太小难于固守,不如回都城。山图说:“现在据守中游,可以作各方后盾,众人尽力,凭仗河流、山岳都能有所作为。城池小的事,不值得为难啊。”世祖派参军刘皆、陈渊跟随山图来处理事务。山图截取行旅船的船板,用来在船上建造瞭望台, 设置水中栅栏,十天时间都办好了。世祖十分赞许他。沈攸之兵败后,世祖对山图说:“您之前说的话,可以说识别事势眼光高明啊。”世祖即位,山图升任竟陵王镇北司马,因为盆城的老交情,进出宫廷与台省,很受亲近信任。山图在新林建立别墅,清晨黑夜来回。皇上对他说:“爱卿放下统领万人的都督身份,轻装简行到郊外。从现在开始再到别墅去,可以带卫士跟随自己,来防备意外的事。”等到患病,皇上亲笔写诏书询问,派遣医生送药。永明元年,去世,享年六十四岁。皇上下诏赐给他朝服一套,敛衣一套。

C“作者烦它扰人清净,让人去粘它,赶它远离”理解有误。颈联两句写的是作者乐 意做粘知了、钓鱼这样的事。

①对晚秋园亭物候的喜爱之情;②对园亭幽居的自得其乐、对当下生活状态的满足;

③不求为世人所知的隐逸、旷达之情。

解析:本题考查鉴赏诗歌的思想感情的能力。首联中一个“奇”字,总写园亭中“物候” 的特点,“乐无为”点出作者的生活状态是清静无为,一个“乐”字点出作者对当下生活的满意。颔联具体描绘园亭中的景物。颈联写作者悠闲的生活,作者乐于做粘知了、钓鱼这样

的闲事,表现了他的自得其乐。尾联直抒胸臆,作者心里感到满足,并不想为世人所知,表 现出一种超然、旷达的情怀。

16.(1)邻国之民不加少; 寡人之民不加多;

怒而飞; 其翼若垂天之云;

所守或匪亲; 化为狼与豺;

17.C “叹为观止” 指赞美看到的事物好到极点,“登堂入室”比喻学问由浅入深、循序渐进、达到更高的水平,第一处是说《红楼梦》的艺术成就,填“叹为观止”。“惟妙惟肖” 形容描写或模仿得非常逼真,“栩栩如生” 形容画作、雕塑中的艺术形象等生动逼真,就像活的一样,“惟妙惟肖”强调的是形似,意思是模仿得像真的一样,真假难辨。“栩栩如生”强调的是神似,意思是描写、刻画、创作得像活的一样,好像在动。第二处是说人物形象生动逼真,所以填“栩栩如生”。“不负众望” 指为人所信服,很争气,不辜负大家的期望,“不孚众望” 是不能使大家信服,未符合大家的期望。下文说王熙凤把事情处理得“井井有条,妥贴得体”,没有辜负大家对她的期望,所以第三处填“不负众望”。“ 左支右绌” 指力量不足, 应付了这方面,那方面又出了问题,“捉襟见肘”比喻顾此失彼,穷于应付。捉襟见肘偏重于窘迫,并常用于形容经济困难、穿得破烂或物资奇缺;左支右绌偏重力量不足。语境说贾府“衰落的局面”,应该与处境窘迫或经济困难有关,所以填“捉襟见肘”。

18.D 关联词的位置。分句前后的主语都是“她”,所以关联词放在主语后;②搭配问题。“遭……暗算,受……气。”

19.B 先承上文说“宁国府”事务繁杂的现状,后接下文说“王熙凤”的精明能干。

①因任务性质不同而不同(或:因任务难易程度而异/因任务性质而异)②较高的动 机水平有利于完成任务 ③最佳动机水平是中等强度

解析:第①空,根据后面的冒号可知是对后面两个分句的总起,综合这两个分句意思是, 根据任务的性质(难易程度)不同,应采取不同的适宜的动机水平,所以这个空应填“因任务性 质不同而不同”。第②空,根据后面的分号可知,前后两个分号是并列关系,后一句就“举重若轻”进行解释,前一句应当是就“举轻若重”进行解释,所以这个空应填“较高的动机水平 有利于完成任务”。第③空,前面有一句“就同一任务而言”,与前面讨论不同任务的最佳动 机水平相呼应,可知这个空仍然是讨论“最佳的动机水平”的问题,再看后面的句子,说“动机水平超过或低于这一强度”都不好,表示这个空应当提出“强度”。结合后面的例子推断, 这个空应填“最佳动机水平是中等强度”。

人因工程是一门致力于研究人、机器 及其工作环境之间的相互关系和影响的最终

实现提高系统性能且确保人的安全、健康和舒适目标的新兴交叉学科。

解析:本题考查压缩语段的能力。下定义的题目要首先明确格式是“种差+邻近属概念”。 答题时首先要根据材料找到这两个要素,然后把种差按一定的顺序排列即可。此题邻近的属概念是“新兴交叉学科”,种差是“致力于研究人、机器及其工作环境之间的相互关系和影响”“最终实现提高系统性能且确保人的安全、健康和舒适的目标”。

这是一道多材料作文题,主要考查考生在对材料的比较分析中提炼观点角度的能力以及当代青年人应该如何将自己的人生之路与国家的前途发展和人民的福祉需求联系起来的价 值观。材料为我们提供了两位时代楷模的主要事迹,从材料的叙述中可以感受到命题人对两位先进人物的态度,诸如“一位普通的老人,一双手,三十六年,……凿出 9400 米‘生命之渠’”“五十年隐姓埋名,与黄沙为伴,……为祖国的核事业作出了巨大贡献”,朴实的文字中包含敬佩之情,并且材料之后有提示语“大道至简,大行至朴,为国为民之魂永流传”。 考生可以从人物事迹中的比较中发掘联结点,确立文章的立意,并以感想为依托,联系社会现实,思考如何在利益至上、个人价值为先的尘世喧嚣中走好自己未来的人生之路,体现梁

任公“故今日之责任,不在他人,而全在我少年”的价值理念,造福国家、社会和人民。写作时要立足材料的内容,不可因为是先进人物,就无限制放大材料的范围,超越材料内

容的立意会被视作偏题或跑题。

参考立意:1.用奋斗书写人生,用奉献回报祖国。2.生命不息,奉献不止。3.坚守理想, 成就中国梦。4.以家国情怀,谱人生华章。5.莫做华夏袖手人,我以青春荐轩辕。6.以身许国,但求无悔。7.衷于一事,甘于奉献。8.担青年之责,做国家栋梁。

同课章节目录